| 我在北京八中读高中(1972~1973年) |

| 送交者: guangyang 2019年01月15日16:44:04 于 [史地人物] 发送悄悄话 |

|

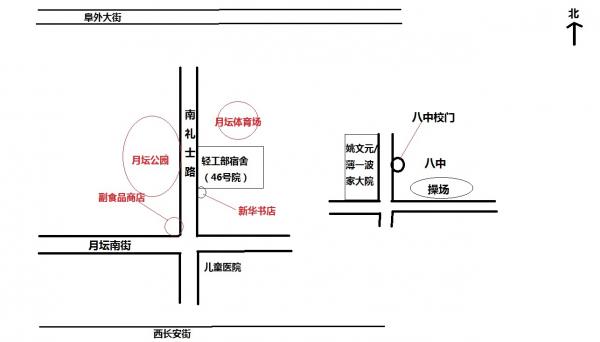

我在北京八中读高中(1972~1973年) 一。八中附近 二。课程,教员,同学 三。课余活动 四。中学毕业 一。八中附近 1972年6月左右,我随父亲离开纺织部在湖北安陆县的干校回到北京。那时我母亲已在安陆由于子宫癌复发去世,纺织部也被并入轻工部,我父亲带着我和弟弟在轻工部的几个宿舍观看挑选之后,决定搬到西城南礼士路46号院的轻工部宿舍居住。这46号院内其实还有建工部等其它单位的职工,地处月坛体育场,月坛公园与儿童医院之间,离当时的北京第八中学约1000来米距离, 我便就近被归入八中上学。 当时北京市在文化革命后第一次恢复的高中已进入第二学期,而我在湖北安陆县时已经在那里被改为5年制的中学上到高中第二年,所以便顺势插入八中的高中班了。 从我家走到八中是顺南礼士路与月坛南街拐角向东再向南走,到八中所在的“按院胡同”地段,也即当今所谓“金融街”一带。八中校门门脸不大,门口两边有砖砌的围墙,入门右方是“传达室”,门前方窄小街道对面稍右为当时政局红人姚文元住宅,该住宅在“文革”前则为中共副总理薄一波家所据, 再往前的清朝时代似乎是个王府,大瓦青砖雕梁画栋地占据了整一条街左右。 这是当时我家与八中附近地理简图:

二。课程,教员,同学 1972年,大陆的“文化大革命”疯狂进入中后期,中学已经恢复不少文化课程,我们当时的课包括语文,数学,物理,化学,英文,生物,体育,政治,似乎还有音乐?其中语文/数学/物理等较重要的课程每周有多节课,而音乐体育生物类则似乎只有一节甚至不到。“政治课”属共党社会独特重要洗脑育奴手段,每周也有好几次。每节课程45分钟,课间休息10分钟,上午第2节课后还有一“课间操”时间约20分钟。 北京八中由于“文革”前是较重要的中学,所以当时的教员中有不少号称一级二级的老教员,即他们在“文革”前已经被评定为较高级的教师,工资教学质量均较高。但八中内即使并非这类文革前已被评为高级职称的教员,中年教员中教学质量好的也较多,我感觉比之远处湖北安陆县城的“安一中”那些从武汉下放去的教员要好些。 中学语文课,即汉语课,是对青春初期孩子的思想道德文学历史等等人生观念形成影响极大的重要课程。当时教我所在的高中第二班的语文女教师名吴洁(音),年岁约50左右,走路腿脚稍现不灵便感,讲标准的普通话,被同学们背地里称为吴老太太,粉笔板书教学质量中文知识等等皆上乘。吴老师所讲解的鲁迅,古文古诗,我至今印象深刻,也可以说其后几十年由于谋生职业与中文无缘,我的中文水平大致停留在那两年吴老师所教育的高中阶段。当年吴老师讲解的辛弃疾“京口北固亭怀古”, 李白的“梦游天姥吟留别”,鲁迅的“无题小诗”等等,时至今日我还基本可背诵不少也常吟咏,“千古江山英雄无觅孙仲谋处舞榭歌台风流总被雨打风吹去”,“别君去兮何时还?且放白鹿青崖间,须行即骑访名山,安能摧眉折腰事权贵, 使我不得开心颜”,“梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗,忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗”等等名句就像映在脑海中般随口可出。吴老师的中文课往往要求学生课下将课文背诵,当时似乎我也努力照做,而且男同学间相互逗闹玩笑也常引用发挥,所以至今仍有记忆。至于那时中文课本中不可避免掺杂的中共宣传洗脑政治内容,我则一概已经淡忘殆尽, 也不记得吴老师有多少认真讲述。 对于我来说,语文之外最感兴趣的课程是数学物理化学这些基本科学课, 多少年代人类对自然界宇宙物质客观现象的探索追寻让我着迷。物理课的老师是王化茂,一位似乎比教语文的吴老师岁数更长些的男教员, 头发已现花白, 操一口低沉的北京市井语音。王老师的物理课讲得生动深刻,我特喜欢上,作业学习也很努力,闲时还找文革前的高中课本习题来消磨,由此甚至被王老师提拔成物理课代表,即帮助任课教师收发作业甚至传达老师指示之类的学生。 王化茂老师据说手上患“脉管炎”,怕冻,所以常年一只手老戴个棉手套。他好像就居住在八中附近的按院胡同一带。 教数学的是隔壁高中一班的“班主任”老师劳家德, 一位操上海江浙口音普通话的中年男教师。劳老师数学讲得不错,也很认真,常常组织小考试什么的。那时我课下找有文革前的老数学书等等翻看复习,甚至我父亲1949年以前的一本名为“范氏大代数”的厚厚数学书我也经常拿来研习,因为我对数学感兴趣。有一次劳老师在数学小考试中出的一道额外三角函数证明题恰好我以前自己做过,于是不太费劲便做了出来,被劳老师奖以满分又加10分共110分,引来同学一阵惊叹,我也没有说破此题自己恰好做过。 教化学的是我们高一第二班班主任曹士强老师,也是位中年男人,戴近视眼镜,化学课讲得挺好,与班里学生相处融洽。曹老师教我们背诵化学元素周期表的情景我还记得, 当时也努力背诵不少。还记得曹老师是毕业于当时西郊的北京师范学院,如今那里改名为首都师范大学。夏天天热时我们傍晚在学校院子里走过,也曾碰到曹老师光着膀子在水龙头旁边擦身什么的。 “政治课”是中共党国特有的对青少年灌输共产党思维历史当前运动等邪恶内容的洗脑课程,但我们政治课教师陶祖伟口才很好,至少被当时我们十几岁的学生感觉他口才好,讲起课来声情并茂很得孩子们崇拜。还记得陶老师从共产党宣传角度讲解中共1950年韩战出兵朝鲜,说是当时他们在校中学生还在校园课堂里激动地辩论是否应该出兵,有人都站到课桌上演讲,其实政府的“志愿军”已经渡江入朝了。陶老师多年后似乎作过八中的校长,后来听说因病去世了。 高中后期“政治课”改为一位女教员“李阿玲”授课,据说此人是我们班上男同学张维东在北大任教导主任的母亲的大学同学,矮胖,圆坨脸上戴副深色深度近视镜,一本正经的模样常令我们男孩在下面背后发笑取乐。对比起口才上好的陶老师,李阿玲生硬做作, 马列毛共产主义一类俗套废话对其内容起到讥讽嘲弄的反作用,让下面学生徒生厌烦讪笑,而且她一会儿生气一会儿教训的口吻姿态常常被我们男孩子拿来相互开玩笑逗乐子。李阿玲似乎特别中意班里一位也戴眼镜肤色深暗高瘦的女同学“韩景阳”,后者好像还任职班上共青团支部“副支书”。由于韩景阳号称已经通读卡尔马克思的“资本论”某卷或几卷,且在班级事务中左派积极,李阿玲对其钟爱有加常引其事迹在课堂内宣讲。 当时的英文课先是由一位于莹青年女教师上,后来改另一位于琴年轻女教师,容貌比前者更漂亮些。 两位的名字都是发音,具体汉字不祥, 且都皮肤白皙。前一位于莹态度较为生硬过分严肃,后面的于琴则与学生们关系融洽些,后来我们毕业后似乎还访问或碰到过她。两位女教员的英文都是当时师范学院毕业生的水平,当然下面学生的英文基础更差,还有许多对英文一窍不通的学起来费劲至极。但我们班上的英文“课代表”男孩子燕飞则十分卖力负责,同时也有一群热心捧场的,所以英文课算是当时不少同学相当喜爱的。当然当时的英文课本充满“文革”的政治极端荒诞内容,记得尽是什么越南孩子“阿明”抓捕美国兵俘虏一类荒谬文章。我由于在湖北上学时已经自学了不少文革前高中甚至大学的英文,当时已经在每日偷偷收听美国之音对亚洲缓慢语调的英文新闻广播,所以对两位于老师的英文课内容不屑一顾,常常在课桌下偷看些其它书籍,包括与英文课无关书籍,但课下作业及课堂回答则轻松应对,于是自习时间常被燕飞叫起来朗读其他人感觉困难的英文等等。两位于姓女教师似乎也对我态度模糊,既不特别褒奖也未当作坏学生,但她们的英文考试我完全不用准备复习则总是得满分。 其它的生物课,体育课还有似乎音乐课我兴趣不大,记得生物课是位年长的邹姓男教师,曾经带我们观看灵芝真菌生长等等,那时学校有个生物实验室。音乐课似乎两周才一次。体育课虽然我无兴趣,但当时班级里男孩子间大家挺热衷体育,长跑,排球等等风行。教体育的有位男教师姓氏已经忘记,但身体精壮干练,据说是市里或什么短跑队退下来的前运动员,百米可以跑11秒。有一次学校里大家跑接力,这位老师接过棒后嗖嗖地便将身边竞争者抛在数十步外,令我等惊讶不已。我在班里体育落后,百米似乎只能跑14秒多。但班里的体育课代表及班委体育委员于克阳外号“老皮”便坐在我身后,大家关系融恰相互玩笑不断。 当时班级里的各科“课代表”:我记得是数学为毛姓黑瘦女生,语文课为白胖男生关春志,物理起先为男生王群后为我,化学男生张维东,体育于克洋,英语男生燕飞,其它的记不清了。课代表一般是那门课成绩较好又被任课教师喜欢的学生。 北京市在1971下旬恢复了被文革中断的“高中”,当时八中的两个高中班即为这所谓文革后第一批高中生,学生中除了初中即已在本校者外,还有一部分从月坛中学初中转升入八中高中的,大概当时地处八中南方约2公里外的月坛中学没有这所谓第一届高中班吧。随后在高中学习的两年中又陆续有些如我这样随家长从外地干校回京的孩子插班加入, 比如男生吴小星薛国典及女生姚雨。 记得那时班上约50来个学生,男女各约半数。教室内正中前方大黑板下有水泥石阶,石阶前置木讲台一座, 教师上课时将教材教具等放在木讲台上, 站在石阶上接受学生集体口头致意后开始上课。课堂内置放木桌木椅约6~8列,每两列桌椅相联,每纵向一列为一“小组”且有“小组长”一名,如我身后与于克洋坐并排的王集生(外号王集头)即为我所在小组的组长。每个班级有一位“班主任”教师照料学生上课之外的日常活动,并由班主任挑选学生中听话积极者组成“班委会”,内设“班长”,“班副”,“学习委员”,“体育委员”,卫生委员”,“文体委员”等各一名, 用以协助班主任管理班级事物组织各类活动。“班委会”之外,学生中还另设“共青团”支部,计有“团支书”,“副支书”,支部委员若干,俨然与共产党政权之党委并列政府类似相排相设, 成年后想想颇为可笑荒唐。但十来岁的孩子视此类纳粹党团式组织颇为认真自豪,因为其实自小学起这类相似的“班委”加“少先队”组织即已将孩子们管制习惯了,我以前在朝阳区白家庄小学时也作过“班长”之类。到了大学又会有“班委”加“党支部”,而在家居住宅的街道又有所谓“居委会”管理监控,就这样几十年来大陆中国的居民便从幼儿起,一步步被灌输约束管制组织成日夜接受洗脑受训的共产社会机器零件, 而且习惯成自然同侪压力大,孩子们个个习以为常甚至引为自豪,对这些学校内组织认真严肃得要死。能管他人为特权荣誉,生来被管则顺溜自然。最重要的是孩子们经过十几年如此组织管理的青少年生活,便自然而然地把这些组织视为生活中必有之物,视自身为“组织”的一员为自然,难怪这些如此这般被教育成长的大陆人即使移民西方仍然张口闭口地“找组织”不断,以为共产党社会的纳粹结构应当无限向外延伸。 当时我们高中二班的班委会内“班长”为男孩左晓荣,他与我坐同桌, 副班长好像是坐在我前边的女生王芳禾。“学习委员”为男生孙继培, “卫生委员”女生李莎,“体育委员”于克洋,“文艺委员”林建明。班里的共青团支部“支书”为女生杨曙光,“副书记”男生张洪女生韩景阳,“组织委员”男生张建华(外号蛋黄),团支部的组成我记忆不深刻,因为我只是到了1973年底大家快毕业时才被勉强“发展”成为共青团员,我大约记得“团支部委员”包括住我们一个宿舍院子善打排球的男生郭琳,及另一女生刘红。这些“班委会”,“团支部”成员每每要在学校放学后避开其他同学去“开会”, 俨然什么神秘或高等社团般令其它孩子徒生钦羡甚至惧怕感。这神秘组织开会的神秘活动另一副作用是有了增强型男女学生的接触互动,因为一般学生那时候男女间缺少交流,平时见面都不说话,上学路上碰到也不好意思交谈,是为所谓“男女界限”也。当然更无结交“男女朋友”这类大逆不道或前卫行为,性意识相当淡漠,学校课程也无性教育。 我在班级里经过初来咋到的熟悉过程后,与几个男同学吴玉章,孙继培, 郭琳等玩在一起较多, 这些多是知识分子家庭的孩子。当时班里男同学居住地点除了八中周围的胡同,那里住有缴贺年,杨长伟,任怀亮等外,多数则是居住在八中向南方向的各个街道各机关单位宿舍楼里的。 男孩子聚在一起爱开欢笑,互相起外号,背后嘲笑教师等等, 尤其是诸如政治课教师李阿玲那样不受欢迎的。再就是煞有介事地谈论政坛事件,当然惯被共党当局洗脑教育的孩子们思维境界颇为有限,也没什么出格叛逆的惊天言论。而且当时文革尚在,文学艺术政经甚至自然科学领域的课外书籍文献大多尚未解禁,我们除了课堂书本外接触的课余知识书籍甚少,报刊杂志广播媒体艺术影视更充满愚蠢荒诞的政治胡言令人反胃生厌,所以那时的中学生思维颇为空洞乏味, 大概讥讽教师与互起绰号可算男孩子发挥智慧解闷开怀的重要手段。而那些在学校里担当了“学生干部”的孩子,则必须自我抑制或装作比较正经正统的模样,行为举止都要比较与教师及学校当局一致,所以在同学间便显得呆板正规缺乏打闹逗乐的机会,但这并不意味着“学生干部”一定是功课高明, 比如我们班上的班委及团委成员们的文化课程成绩便不是名列前茅。男孩子中数理化课程成绩名列前茅的有孙继培与我,单科文科的有关春志燕飞等等。

三。课余活动 当时我们这些学生除了上午与下午的课程外,中午时分都是走回家去吃饭,下午课程完结后有时有打扫卫生的活动,即某个“小班”当日轮值清扫教室内的地面或擦擦窗户玻璃一类,这个往往由班级的“卫生委员”女孩李莎站起来分配。另外我和其他同学在“班委会”的支持下还组织过一些放学后的课外学习活动,这包括讲解一些数学物理习题,装配矿石收音机等等。我记得我曾数次把自己从以前高中课本一类课外数学习题拿到班里做课外活动讲解,其中包括不尽循环小数的求解,求任意整数的平方根等等,其中一些解题方法还是我从我父亲那本民国时期大厚本的“范氏大代数”里抄来的。教班里同学装配矿石收音机是作为物理课的一个延伸,那时我已取代王群被老师任命为物理课代表,学习到电磁波等等课程时我提出让大家装配一下矿石收音机:不用电池不用晶体管很简单又直接体验电磁波的接收转换等等物理概念, 而且我在许多年前还在朝阳区上小学时已经装配过,当然班里已经自己业余玩过晶体管收音机的同学比如张维东对这类初级玩艺感到不屑一顾,但大多数孩子还是初次这么玩, 似乎引起不少兴趣。 这些额外的课余学习活动在我们班里吸引了不少男女同学,应该是挺成功的。 当时北京城里不少成年男人青年都在家里自己安装收音机甚至电视机,我也在我父亲的帮助下装配些晶体管收音机,后来我父亲已经转向自己安装电视机,而我则没有再跟随下去,似乎是接近中学毕业的那段时间。我住在东郊的表叔家里的小舅子也是这类电子爱好者,另外我们高中班里的男孩张维东也类似,都是些动手能力强的男人, 另外也由于共产党社会的“文革”大混乱大家工作学习没多少正经事情干,装配电子设备便成了男人们的一种爱好。与此类似的爱好还有自己用木料打家具诸如沙发,衣柜,床等等。 当时在北京东单锡拉胡同一带有个“内部书店”,我是在去灯市口一带的半导体器械商店购买晶体管收音机零件时发现的。那书店沿街的门脸不大,又没有公开挂牌,只是里面的成排书柜及站立的读者显示是个书店。书店进去后可以在外间随意翻看各书柜上的“内部发行”书籍,而里面那间更“内部”书籍则处于店员柜台后方。你在此书店购买书籍需要出示所谓“单位介绍信”,即读者所在的工作单位开给该书店的一封“介绍”本工作单位某某去那里买书的信签, 大概是为便于追踪书籍去向及验证购书者身份。为了这个,我曾自己用学生擦铅笔痕迹的橡皮刻制了北京八中“革委会”(那时管理学校的机构称为“革命委员会”)的假图章,自己用钢笔在绿色格子的作文纸上写了“兹介绍我校学生某某去你店购买书籍”一类官样废话,下方日期处盖上我那假革委会图章,居然也未被那“内部书店”的店员责难识破,或他们有所识破也未明说。书店里的书包括政治经济文学科技等等,都是违反版权偷印翻印的海外出版物,包括共产党政权明确反对的反共书籍等等,比如哈耶克“通向奴役的道路”(the Road to Serfdom), Milovan Djilas 的“新阶级”(The New Class: An Analysis of the Communist System)等等,这些书籍我在八中年代时还未成熟到可以理解的地步所以当时并未理会。我当时在那里购买了一些简明版的英文小说,比如爱尔兰作家Jonathan Swift 的“格列弗游记”(Gulliver's Travels)中的“小人国游记”(Lilliput)和“大人国记”(Brobdingnag)等等, 其中的“小人国记”我还自己仔细将其翻译成中文散发给我在以前在朝阳区八十中及白家庄小学的同学们翻看,是否也给八中的同学看已经记不清了。关于这个“内部书店”可参见我的一篇单独博文:米市大街的内部书店。 当时中学在课外或课内还组织一些“学工”和“军训”活动,即让学生到工厂或工地帮助做些杂活或参观,在校内组织排队像士兵般正步走路等等颇为荒唐事项,这些我都感到厌烦,经常在这些活动中与其他男孩子找乐子开玩笑等等, 而身为“班干部”或“团干部”的同学比如我的同桌男孩左晓荣便常以干部身份加以喝止批评;记得有次我们几个男孩被分去在街头某种井盖下方与工人一起清理什么工程,我忍不住好奇贪玩和其他同学上下对仍小石子玩耍,被左晓荣喝斥不断,我还挺奇怪为什么他不贪玩。对这些“干部”同学装腔作势的干涉我颇不以为然,如今回忆起来对只有十几岁的孩子便被纳粹共产社会洗脑毒化成故作少年老成仍然感觉十分别扭。 学校里面的“共青团”组织活动也算学生们课外活动的一种,即使是我们这些尚未荣获加入共青团的孩子,也在同侪压力下想法子表现自己,写“入团申请书”等等希望“加入组织”。班主任曹老师在对全班孩子训话时也经常以“团员""干部”同学的什么积极表现激励全班,诸如表扬“团支部委员”男孩郭林曾经在街上看见一摊大便,尽然设法手动清除之一类,是为所谓“做好事”,或“学雷锋”等等。另一颇为无聊伤人之事是写什么“斗私批修”或“思想斗争”一类荒唐自我糟蹋自我贬损的文字内容,让学生们在自己日常生活琐碎杂事内寻找“不正确”的事项自我批评贬低,以显示出在共产党理念昭显下自己在“寻求进步”云云。这类荒诞怪异的中共社会变态从幼年青年起便潜移默化地由各类渠道侵浸孩子们思维头脑,使人即使感觉别扭也由于周边的社会,学校,同侪压力而不得不受,受之久矣似乎便觉自然, 于是经年累月之后人人怪诞荒谬而不自知,当今大陆及海外由此而生的各类“五毛”便是明证。比如当时班里常有各类学习“马列著作”的号召与说教,即号召同学们课外去读世界共产主义鼻祖德国人 Karl Mark/Friedrich Engels百年前胡乱编撰的文章书籍等等, 那些被从德英文翻译而来的怪异文字其实对十来岁的中学生犹如天书神怪,真正哪里看得懂!但当时的学校风气教员及学生“干部”的说教使得我们感觉这些怪异天书有如神学圣卷般,假装或真正读之即为“进步”表现,尤其是那位政治教师李阿玲又特别推崇班里那位韩景阳女孩的号称通读“资本论”等等,于是我也找了那巨厚的砖头书来装模作样试图“通读”,但翻尽了几百页胡乱猜想勉强吞咽后实在感觉颇为怪异艰深,不知那家伙百年前到底在胡思乱想企图说些什么玩艺。即使我两年后到农村“插队”时重新试图读了读“资本论”也没有读出多少页去便彻底放弃。 这与纳粹德国“希特勒青年团”类似的“共青团”烂玩意儿,在中学青少年中则被孩子们视为头号“组织”的光荣,有一种急于被“认可”的同侪压力,大部分孩子都希望自己被这个“组织”接受以增强自己的社会班级地位,而已经进入这个组织的孩子则常骄矜自大以贵族自恃,对同学反复挑剔审视,似乎已是社会权贵一般。在八中班里我这个喜好俏皮玩笑行为随便却又文理功课绝好的同学,在“团支部”的几个孩子眼里颇为异类,即我与听话孩子才能学习好的传统观念颇有距离,加之我的家庭又非中共社会引以为傲的共军干部工农穷困阶级,所以我的加入共青团问题久拖未决,在他们“团支部”内甚有争议,一直到中学毕业前几个月才通过。我还记得我的同桌也是“班长”自然也在“发展”团员过程中有相当发言权的男孩左小荣便曾敲打我说是入团要遵守纪律不可玩笑过分等等,也不知班里几位团干部是怎样具体矛盾地讨论我这不入俗规者的。当我们最后从八中毕业后离开城市去郊区农村“插队”时,班里男孩只剩下张维东贾宏川等三四个或平常不太参加班级活动或一直被视为落后者未加入“共青团”了,我记得班里最后一批被“发展”为共青团员的有我的朋友吴玉章。 课余活动之一是文艺活动,唱歌表演节目一类。班里的“文艺委员”男孩子林建明对此颇为热心精通,他自己也好像特喜欢唱歌舞蹈,甚至走路姿态都有手舞足蹈的意思,他组织大家经常演唱什么的。另外当时学校里男孩子盛行排球足球,我家同院同班的郭琳,高中一班的杨作年,程立明都是学校排球队的队员,还与其他学校的经常比赛等等,我体育不感兴趣,对这些热度不高,由班里“体育委员”于克洋组织的长跑等等活动我也未参加,只知道体型消瘦的“老皮”于克洋倒是颇能在万米长跑中坚持得胜,让我等相当惊讶。足球方面班里外号“大脚”的王慧成男孩等人十分热心,没事老踢来踢去,也经常面带骄傲地提及八中被选拔到北京足球队的“沈祥福”校友,甚至文质彬彬专注文科功课的吴玉章也混迹其中,以致几年后在农村插队时哥几个还有在村里猪圈土墙上猛踢足球的余威热情。 说到这位后来当了警察还曾混到公安部某副部长“秘书”职位的男孩“大脚”王慧成,因其家庭“工人”成分,老家又源自某地农村,数理化功课成绩一般,但在语文课时曾被吴洁老师推崇过他的某篇作文,内称其老家农村通了电,某次王同学回乡进屋头顶居然碰到灯泡(他有一米八几高),于是感叹共产党领导伟大终于让农村用上电器云云。 1970年代初的北京仍是共产党激进文革余波尚存,文学艺术对十几岁孩子颇为陌生,真正的小说绝迹,而所谓地下手抄本的“第二次握手”,“少年维特的烦恼”等等虽有耳闻多数人大概也未真正到手阅读过,青少年思维贫乏想象力穷困,甚至性成熟也晚,总之是缺乏魅力生活无味的年代,当然这种愚钝空洞也是独裁当局喜欢的因为正好容易管理愚弄。 四。中学毕业 北京市这所谓“文革后第一批”高中,据说原本有在毕业后直接考大学的可能,即当时(1973年)中共当局内部有“恢复高考”的说法,当然以当局一贯的黑箱操作政治,上层统治的争论改制一概于平民封锁甚严,我们这些普通家庭的孩子能够听到的都是极其微弱走调的“谣言”。但这些可能继续读大学的谣言曾使不少知识分子家庭的孩子与家长们有所兴奋,我当时在八中的努力读书自学不少功课与听闻这种谣言有一定关系。到了1974年初,这些谣言及学校当局对我们这届高中即将毕业的学生的迟迟不见分配,使得我们变得无所事事, 即名义上我们已经高中毕业,但又不知如何处置。当时两个高中班似乎处于悬浮状态:课程已经完结了,但大家仍然属于学校学生。于是我们班的班主任曹老师便组织全班到西郊玉泉山一带去野营游玩了几天,大家住在似乎当地的学校一类的教室里,白天在西山一带游走闲逛观山趟水,跨着水壶书包行走在基本无人的草地野路上,同学们玩得都很高兴,晚间还在住宿处打球玩耍热闹了数日。男同学王群于克洋两人一边对抽乒乓球,一边相互吹捧“你的球像流星”,“你的像闪电”等等,引大家哄笑。那一阵我的一个乳牙因为没有相应的成人牙又感染了细菌, 流浓肿了大包,我自己跑到西四的北京口腔科医院做了拔牙及镶牙手术。这样一直拖延岁月到了1974年三月底,大家才被告知上大学没戏,一律去北京郊区农村做农民“插队”。除了家长有门路权势或家中只剩一个孩子的,北京市的“文革后第一批高中生”通通被安排到近郊各县农村做了农民,户口也转到农村。我们1974年4月初离开北京市到顺义县作了“插队知青”,当天曹老师还跟着我们去插队的同学一直坐卡车到了顺义的北务公社,从那里我和班里去插队同学被分配到该公社的三个不同的“大队”即村子当农民,从此结束了在八中的学生生活。 1970年代的大陆中学我一共上了三个:北京朝阳区的80中,湖北安陆县一中,以及北京八中。当时学校的共同特点是政治气氛浓厚无聊,孩子们被反复灌输共产党的荒唐说教,青春期毫无对质疑与好奇这些探索兴趣的培育,反而诸多压抑与管制,所以由此成年后形成共产党当局的奴才也就顺水自然,人在十来岁时受到的教育往往影响一生几十年。其实纵观70年来中国大陆社会一概如此,民众作奴才的意识被当局从小尽心培育:只有中共政权灭亡,大陆社会的学校教育真正独立于政府政治倾向管制之后,才可真正为文明人类培育探索未来世界的下一代。 1974年1月10日我们八中高二第二班毕业合影,照相馆就在我家楼下拐角处:

|

|

|

|

|

|

|

| 实用资讯 | |

|

|

|

|

| 一周点击热帖 | 更多>> |

|

|

|

| 一周回复热帖 |

|

|

|

|

| 历史上的今天:回复热帖 |

| 2018: | 洛阳人民纪念毛主席124年诞辰活动与野 | |

| 2018: | 日文《共和国》在中國部署和顛覆的歷史 | |

| 2017: | 川普歇斯底里 日自民党二把手呛:绅士 | |

| 2017: | 【中国历史正述】创世记之一:引言 | |

| 2016: | 彼德:周子瑜被封杀道歉,全台湾沸腾 | |

| 2016: | xpt 也谈赵家人 | |

| 2015: | 习总设想中南海建核电站 | |

| 2015: | 高尔础:去外交部看电影 | |

| 2014: | 〖微历史〗韩德强的父亲 | |

| 2014: | ZT:卞校长是被王友琴所在的高一(3) | |