| 我在北京八中讀高中(1972~1973年) |

| 送交者: guangyang 2019年01月15日16:44:04 於 [史地人物] 發送悄悄話 |

|

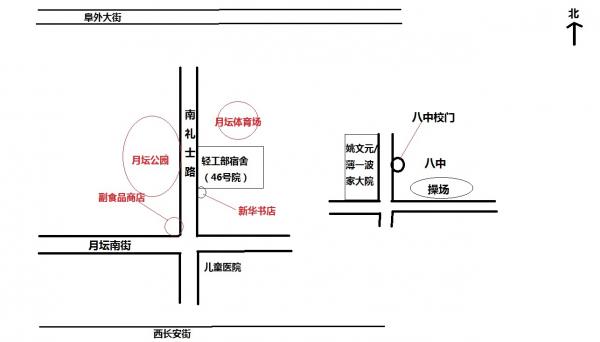

我在北京八中讀高中(1972~1973年) 一。八中附近 二。課程,教員,同學 三。課餘活動 四。中學畢業 一。八中附近 1972年6月左右,我隨父親離開紡織部在湖北安陸縣的幹校回到北京。那時我母親已在安陸由於子宮癌復發去世,紡織部也被併入輕工部,我父親帶着我和弟弟在輕工部的幾個宿舍觀看挑選之後,決定搬到西城南禮士路46號院的輕工部宿舍居住。這46號院內其實還有建工部等其它單位的職工,地處月壇體育場,月壇公園與兒童醫院之間,離當時的北京第八中學約1000來米距離, 我便就近被歸入八中上學。 當時北京市在文化革命後第一次恢復的高中已進入第二學期,而我在湖北安陸縣時已經在那裡被改為5年制的中學上到高中第二年,所以便順勢插入八中的高中班了。 從我家走到八中是順南禮士路與月壇南街拐角向東再向南走,到八中所在的“按院胡同”地段,也即當今所謂“金融街”一帶。八中校門門臉不大,門口兩邊有磚砌的圍牆,入門右方是“傳達室”,門前方窄小街道對面稍右為當時政局紅人姚文元住宅,該住宅在“文革”前則為中共副總理薄一波家所據, 再往前的清朝時代似乎是個王府,大瓦青磚雕梁畫棟地占據了整一條街左右。 這是當時我家與八中附近地理簡圖:

二。課程,教員,同學 1972年,大陸的“文化大革命”瘋狂進入中後期,中學已經恢復不少文化課程,我們當時的課包括語文,數學,物理,化學,英文,生物,體育,政治,似乎還有音樂?其中語文/數學/物理等較重要的課程每周有多節課,而音樂體育生物類則似乎只有一節甚至不到。“政治課”屬共黨社會獨特重要洗腦育奴手段,每周也有好幾次。每節課程45分鐘,課間休息10分鐘,上午第2節課後還有一“課間操”時間約20分鐘。 北京八中由於“文革”前是較重要的中學,所以當時的教員中有不少號稱一級二級的老教員,即他們在“文革”前已經被評定為較高級的教師,工資教學質量均較高。但八中內即使並非這類文革前已被評為高級職稱的教員,中年教員中教學質量好的也較多,我感覺比之遠處湖北安陸縣城的“安一中”那些從武漢下放去的教員要好些。 中學語文課,即漢語課,是對青春初期孩子的思想道德文學歷史等等人生觀念形成影響極大的重要課程。當時教我所在的高中第二班的語文女教師名吳潔(音),年歲約50左右,走路腿腳稍現不靈便感,講標準的普通話,被同學們背地裡稱為吳老太太,粉筆板書教學質量中文知識等等皆上乘。吳老師所講解的魯迅,古文古詩,我至今印象深刻,也可以說其後幾十年由於謀生職業與中文無緣,我的中文水平大致停留在那兩年吳老師所教育的高中階段。當年吳老師講解的辛棄疾“京口北固亭懷古”, 李白的“夢遊天姥吟留別”,魯迅的“無題小詩”等等,時至今日我還基本可背誦不少也常吟詠,“千古江山英雄無覓孫仲謀處舞榭歌颱風流總被雨打風吹去”,“別君去兮何時還?且放白鹿青崖間,須行即騎訪名山,安能摧眉折腰事權貴, 使我不得開心顏”,“夢裡依稀慈母淚,城頭變幻大王旗,忍看朋輩成新鬼,怒向刀叢覓小詩”等等名句就像映在腦海中般隨口可出。吳老師的中文課往往要求學生課下將課文背誦,當時似乎我也努力照做,而且男同學間相互逗鬧玩笑也常引用發揮,所以至今仍有記憶。至於那時中文課本中不可避免摻雜的中共宣傳洗腦政治內容,我則一概已經淡忘殆盡, 也不記得吳老師有多少認真講述。 對於我來說,語文之外最感興趣的課程是數學物理化學這些基本科學課, 多少年代人類對自然界宇宙物質客觀現象的探索追尋讓我着迷。物理課的老師是王化茂,一位似乎比教語文的吳老師歲數更長些的男教員, 頭髮已現花白, 操一口低沉的北京市井語音。王老師的物理課講得生動深刻,我特喜歡上,作業學習也很努力,閒時還找文革前的高中課本習題來消磨,由此甚至被王老師提拔成物理課代表,即幫助任課教師收發作業甚至傳達老師指示之類的學生。 王化茂老師據說手上患“脈管炎”,怕凍,所以常年一隻手老戴個棉手套。他好像就居住在八中附近的按院胡同一帶。 教數學的是隔壁高中一班的“班主任”老師勞家德, 一位操上海江浙口音普通話的中年男教師。勞老師數學講得不錯,也很認真,常常組織小考試什麼的。那時我課下找有文革前的老數學書等等翻看複習,甚至我父親1949年以前的一本名為“范氏大代數”的厚厚數學書我也經常拿來研習,因為我對數學感興趣。有一次勞老師在數學小考試中出的一道額外三角函數證明題恰好我以前自己做過,於是不太費勁便做了出來,被勞老師獎以滿分又加10分共110分,引來同學一陣驚嘆,我也沒有說破此題自己恰好做過。 教化學的是我們高一第二班班主任曹士強老師,也是位中年男人,戴近視眼鏡,化學課講得挺好,與班裡學生相處融洽。曹老師教我們背誦化學元素周期表的情景我還記得, 當時也努力背誦不少。還記得曹老師是畢業於當時西郊的北京師範學院,如今那裡改名為首都師範大學。夏天天熱時我們傍晚在學校院子裡走過,也曾碰到曹老師光着膀子在水龍頭旁邊擦身什麼的。 “政治課”是中共黨國特有的對青少年灌輸共產黨思維歷史當前運動等邪惡內容的洗腦課程,但我們政治課教師陶祖偉口才很好,至少被當時我們十幾歲的學生感覺他口才好,講起課來聲情並茂很得孩子們崇拜。還記得陶老師從共產黨宣傳角度講解中共1950年韓戰出兵朝鮮,說是當時他們在校中學生還在校園課堂里激動地辯論是否應該出兵,有人都站到課桌上演講,其實政府的“志願軍”已經渡江入朝了。陶老師多年後似乎作過八中的校長,後來聽說因病去世了。 高中後期“政治課”改為一位女教員“李阿玲”授課,據說此人是我們班上男同學張維東在北大任教導主任的母親的大學同學,矮胖,圓坨臉上戴副深色深度近視鏡,一本正經的模樣常令我們男孩在下面背後發笑取樂。對比起口才上好的陶老師,李阿玲生硬做作, 馬列毛共產主義一類俗套廢話對其內容起到譏諷嘲弄的反作用,讓下面學生徒生厭煩訕笑,而且她一會兒生氣一會兒教訓的口吻姿態常常被我們男孩子拿來相互開玩笑逗樂子。李阿玲似乎特別中意班裡一位也戴眼鏡膚色深暗高瘦的女同學“韓景陽”,後者好像還任職班上共青團支部“副支書”。由於韓景陽號稱已經通讀卡爾馬克思的“資本論”某卷或幾卷,且在班級事務中左派積極,李阿玲對其鍾愛有加常引其事跡在課堂內宣講。 當時的英文課先是由一位於瑩青年女教師上,後來改另一位於琴年輕女教師,容貌比前者更漂亮些。 兩位的名字都是發音,具體漢字不祥, 且都皮膚白皙。前一位於瑩態度較為生硬過分嚴肅,後面的於琴則與學生們關係融洽些,後來我們畢業後似乎還訪問或碰到過她。兩位女教員的英文都是當時師範學院畢業生的水平,當然下面學生的英文基礎更差,還有許多對英文一竅不通的學起來費勁至極。但我們班上的英文“課代表”男孩子燕飛則十分賣力負責,同時也有一群熱心捧場的,所以英文課算是當時不少同學相當喜愛的。當然當時的英文課本充滿“文革”的政治極端荒誕內容,記得儘是什麼越南孩子“阿明”抓捕美國兵俘虜一類荒謬文章。我由於在湖北上學時已經自學了不少文革前高中甚至大學的英文,當時已經在每日偷偷收聽美國之音對亞洲緩慢語調的英文新聞廣播,所以對兩位於老師的英文課內容不屑一顧,常常在課桌下偷看些其它書籍,包括與英文課無關書籍,但課下作業及課堂回答則輕鬆應對,於是自習時間常被燕飛叫起來朗讀其他人感覺困難的英文等等。兩位于姓女教師似乎也對我態度模糊,既不特別褒獎也未當作壞學生,但她們的英文考試我完全不用準備複習則總是得滿分。 其它的生物課,體育課還有似乎音樂課我興趣不大,記得生物課是位年長的鄒姓男教師,曾經帶我們觀看靈芝真菌生長等等,那時學校有個生物實驗室。音樂課似乎兩周才一次。體育課雖然我無興趣,但當時班級里男孩子間大家挺熱衷體育,長跑,排球等等風行。教體育的有位男教師姓氏已經忘記,但身體精壯幹練,據說是市里或什麼短跑隊退下來的前運動員,百米可以跑11秒。有一次學校里大家跑接力,這位老師接過棒後嗖嗖地便將身邊競爭者拋在數十步外,令我等驚訝不已。我在班裡體育落後,百米似乎只能跑14秒多。但班裡的體育課代表及班委體育委員於克陽外號“老皮”便坐在我身後,大家關係融恰相互玩笑不斷。 當時班級里的各科“課代表”:我記得是數學為毛姓黑瘦女生,語文課為白胖男生關春志,物理起先為男生王群後為我,化學男生張維東,體育於克洋,英語男生燕飛,其它的記不清了。課代表一般是那門課成績較好又被任課教師喜歡的學生。 北京市在1971下旬恢復了被文革中斷的“高中”,當時八中的兩個高中班即為這所謂文革後第一批高中生,學生中除了初中即已在本校者外,還有一部分從月壇中學初中轉升入八中高中的,大概當時地處八中南方約2公里外的月壇中學沒有這所謂第一屆高中班吧。隨後在高中學習的兩年中又陸續有些如我這樣隨家長從外地幹校回京的孩子插班加入, 比如男生吳小星薛國典及女生姚雨。 記得那時班上約50來個學生,男女各約半數。教室內正中前方大黑板下有水泥石階,石階前置木講台一座, 教師上課時將教材教具等放在木講台上, 站在石階上接受學生集體口頭致意後開始上課。課堂內置放木桌木椅約6~8列,每兩列桌椅相聯,每縱向一列為一“小組”且有“小組長”一名,如我身後與於克洋坐並排的王集生(外號王集頭)即為我所在小組的組長。每個班級有一位“班主任”教師照料學生上課之外的日常活動,並由班主任挑選學生中聽話積極者組成“班委會”,內設“班長”,“班副”,“學習委員”,“體育委員”,衛生委員”,“文體委員”等各一名, 用以協助班主任管理班級事物組織各類活動。“班委會”之外,學生中還另設“共青團”支部,計有“團支書”,“副支書”,支部委員若干,儼然與共產黨政權之黨委並列政府類似相排相設, 成年後想想頗為可笑荒唐。但十來歲的孩子視此類納粹黨團式組織頗為認真自豪,因為其實自小學起這類相似的“班委”加“少先隊”組織即已將孩子們管制習慣了,我以前在朝陽區白家莊小學時也作過“班長”之類。到了大學又會有“班委”加“黨支部”,而在家居住宅的街道又有所謂“居委會”管理監控,就這樣幾十年來大陸中國的居民便從幼兒起,一步步被灌輸約束管制組織成日夜接受洗腦受訓的共產社會機器零件, 而且習慣成自然同儕壓力大,孩子們個個習以為常甚至引為自豪,對這些學校內組織認真嚴肅得要死。能管他人為特權榮譽,生來被管則順溜自然。最重要的是孩子們經過十幾年如此組織管理的青少年生活,便自然而然地把這些組織視為生活中必有之物,視自身為“組織”的一員為自然,難怪這些如此這般被教育成長的大陸人即使移民西方仍然張口閉口地“找組織”不斷,以為共產黨社會的納粹結構應當無限向外延伸。 當時我們高中二班的班委會內“班長”為男孩左曉榮,他與我坐同桌, 副班長好像是坐在我前邊的女生王芳禾。“學習委員”為男生孫繼培, “衛生委員”女生李莎,“體育委員”於克洋,“文藝委員”林建明。班裡的共青團支部“支書”為女生楊曙光,“副書記”男生張洪女生韓景陽,“組織委員”男生張建華(外號蛋黃),團支部的組成我記憶不深刻,因為我只是到了1973年底大家快畢業時才被勉強“發展”成為共青團員,我大約記得“團支部委員”包括住我們一個宿舍院子善打排球的男生郭琳,及另一女生劉紅。這些“班委會”,“團支部”成員每每要在學校放學後避開其他同學去“開會”, 儼然什麼神秘或高等社團般令其它孩子徒生欽羨甚至懼怕感。這神秘組織開會的神秘活動另一副作用是有了增強型男女學生的接觸互動,因為一般學生那時候男女間缺少交流,平時見面都不說話,上學路上碰到也不好意思交談,是為所謂“男女界限”也。當然更無結交“男女朋友”這類大逆不道或前衛行為,性意識相當淡漠,學校課程也無性教育。 我在班級里經過初來咋到的熟悉過程後,與幾個男同學吳玉章,孫繼培, 郭琳等玩在一起較多, 這些多是知識分子家庭的孩子。當時班裡男同學居住地點除了八中周圍的胡同,那裡住有繳賀年,楊長偉,任懷亮等外,多數則是居住在八中向南方向的各個街道各機關單位宿舍樓里的。 男孩子聚在一起愛開歡笑,互相起外號,背後嘲笑教師等等, 尤其是諸如政治課教師李阿玲那樣不受歡迎的。再就是煞有介事地談論政壇事件,當然慣被共黨當局洗腦教育的孩子們思維境界頗為有限,也沒什麼出格叛逆的驚天言論。而且當時文革尚在,文學藝術政經甚至自然科學領域的課外書籍文獻大多尚未解禁,我們除了課堂書本外接觸的課餘知識書籍甚少,報刊雜誌廣播媒體藝術影視更充滿愚蠢荒誕的政治胡言令人反胃生厭,所以那時的中學生思維頗為空洞乏味, 大概譏諷教師與互起綽號可算男孩子發揮智慧解悶開懷的重要手段。而那些在學校里擔當了“學生幹部”的孩子,則必須自我抑制或裝作比較正經正統的模樣,行為舉止都要比較與教師及學校當局一致,所以在同學間便顯得呆板正規缺乏打鬧逗樂的機會,但這並不意味着“學生幹部”一定是功課高明, 比如我們班上的班委及團委成員們的文化課程成績便不是名列前茅。男孩子中數理化課程成績名列前茅的有孫繼培與我,單科文科的有關春志燕飛等等。

三。課餘活動 當時我們這些學生除了上午與下午的課程外,中午時分都是走回家去吃飯,下午課程完結後有時有打掃衛生的活動,即某個“小班”當日輪值清掃教室內的地面或擦擦窗戶玻璃一類,這個往往由班級的“衛生委員”女孩李莎站起來分配。另外我和其他同學在“班委會”的支持下還組織過一些放學後的課外學習活動,這包括講解一些數學物理習題,裝配礦石收音機等等。我記得我曾數次把自己從以前高中課本一類課外數學習題拿到班裡做課外活動講解,其中包括不盡循環小數的求解,求任意整數的平方根等等,其中一些解題方法還是我從我父親那本民國時期大厚本的“范氏大代數”里抄來的。教班裡同學裝配礦石收音機是作為物理課的一個延伸,那時我已取代王群被老師任命為物理課代表,學習到電磁波等等課程時我提出讓大家裝配一下礦石收音機:不用電池不用晶體管很簡單又直接體驗電磁波的接收轉換等等物理概念, 而且我在許多年前還在朝陽區上小學時已經裝配過,當然班裡已經自己業餘玩過晶體管收音機的同學比如張維東對這類初級玩藝感到不屑一顧,但大多數孩子還是初次這麼玩, 似乎引起不少興趣。 這些額外的課餘學習活動在我們班裡吸引了不少男女同學,應該是挺成功的。 當時北京城裡不少成年男人青年都在家裡自己安裝收音機甚至電視機,我也在我父親的幫助下裝配些晶體管收音機,後來我父親已經轉向自己安裝電視機,而我則沒有再跟隨下去,似乎是接近中學畢業的那段時間。我住在東郊的表叔家裡的小舅子也是這類電子愛好者,另外我們高中班裡的男孩張維東也類似,都是些動手能力強的男人, 另外也由於共產黨社會的“文革”大混亂大家工作學習沒多少正經事情干,裝配電子設備便成了男人們的一種愛好。與此類似的愛好還有自己用木料打家具諸如沙發,衣櫃,床等等。 當時在北京東單錫拉胡同一帶有個“內部書店”,我是在去燈市口一帶的半導體器械商店購買晶體管收音機零件時發現的。那書店沿街的門臉不大,又沒有公開掛牌,只是裡面的成排書櫃及站立的讀者顯示是個書店。書店進去後可以在外間隨意翻看各書柜上的“內部發行”書籍,而裡面那間更“內部”書籍則處於店員櫃檯後方。你在此書店購買書籍需要出示所謂“單位介紹信”,即讀者所在的工作單位開給該書店的一封“介紹”本工作單位某某去那裡買書的信簽, 大概是為便於追蹤書籍去向及驗證購書者身份。為了這個,我曾自己用學生擦鉛筆痕跡的橡皮刻制了北京八中“革委會”(那時管理學校的機構稱為“革命委員會”)的假圖章,自己用鋼筆在綠色格子的作文紙上寫了“茲介紹我校學生某某去你店購買書籍”一類官樣廢話,下方日期處蓋上我那假革委會圖章,居然也未被那“內部書店”的店員責難識破,或他們有所識破也未明說。書店裡的書包括政治經濟文學科技等等,都是違反版權偷印翻印的海外出版物,包括共產黨政權明確反對的反共書籍等等,比如哈耶克“通向奴役的道路”(the Road to Serfdom), Milovan Djilas 的“新階級”(The New Class: An Analysis of the Communist System)等等,這些書籍我在八中年代時還未成熟到可以理解的地步所以當時並未理會。我當時在那裡購買了一些簡明版的英文小說,比如愛爾蘭作家Jonathan Swift 的“格列弗遊記”(Gulliver's Travels)中的“小人國遊記”(Lilliput)和“大人國記”(Brobdingnag)等等, 其中的“小人國記”我還自己仔細將其翻譯成中文散發給我在以前在朝陽區八十中及白家莊小學的同學們翻看,是否也給八中的同學看已經記不清了。關於這個“內部書店”可參見我的一篇單獨博文:米市大街的內部書店。 當時中學在課外或課內還組織一些“學工”和“軍訓”活動,即讓學生到工廠或工地幫助做些雜活或參觀,在校內組織排隊像士兵般正步走路等等頗為荒唐事項,這些我都感到厭煩,經常在這些活動中與其他男孩子找樂子開玩笑等等, 而身為“班幹部”或“團幹部”的同學比如我的同桌男孩左曉榮便常以幹部身份加以喝止批評;記得有次我們幾個男孩被分去在街頭某種井蓋下方與工人一起清理什麼工程,我忍不住好奇貪玩和其他同學上下對仍小石子玩耍,被左曉榮喝斥不斷,我還挺奇怪為什麼他不貪玩。對這些“幹部”同學裝腔作勢的干涉我頗不以為然,如今回憶起來對只有十幾歲的孩子便被納粹共產社會洗腦毒化成故作少年老成仍然感覺十分彆扭。 學校裡面的“共青團”組織活動也算學生們課外活動的一種,即使是我們這些尚未榮獲加入共青團的孩子,也在同儕壓力下想法子表現自己,寫“入團申請書”等等希望“加入組織”。班主任曹老師在對全班孩子訓話時也經常以“團員""幹部”同學的什麼積極表現激勵全班,諸如表揚“團支部委員”男孩郭林曾經在街上看見一攤大便,盡然設法手動清除之一類,是為所謂“做好事”,或“學雷鋒”等等。另一頗為無聊傷人之事是寫什麼“鬥私批修”或“思想鬥爭”一類荒唐自我糟蹋自我貶損的文字內容,讓學生們在自己日常生活瑣碎雜事內尋找“不正確”的事項自我批評貶低,以顯示出在共產黨理念昭顯下自己在“尋求進步”云云。這類荒誕怪異的中共社會變態從幼年青年起便潛移默化地由各類渠道侵浸孩子們思維頭腦,使人即使感覺彆扭也由於周邊的社會,學校,同儕壓力而不得不受,受之久矣似乎便覺自然, 於是經年累月之後人人怪誕荒謬而不自知,當今大陸及海外由此而生的各類“五毛”便是明證。比如當時班裡常有各類學習“馬列著作”的號召與說教,即號召同學們課外去讀世界共產主義鼻祖德國人 Karl Mark/Friedrich Engels百年前胡亂編撰的文章書籍等等, 那些被從德英文翻譯而來的怪異文字其實對十來歲的中學生猶如天書神怪,真正哪裡看得懂!但當時的學校風氣教員及學生“幹部”的說教使得我們感覺這些怪異天書有如神學聖卷般,假裝或真正讀之即為“進步”表現,尤其是那位政治教師李阿玲又特別推崇班裡那位韓景陽女孩的號稱通讀“資本論”等等,於是我也找了那巨厚的磚頭書來裝模作樣試圖“通讀”,但翻盡了幾百頁胡亂猜想勉強吞咽後實在感覺頗為怪異艱深,不知那傢伙百年前到底在胡思亂想企圖說些什麼玩藝。即使我兩年後到農村“插隊”時重新試圖讀了讀“資本論”也沒有讀出多少頁去便徹底放棄。 這與納粹德國“希特勒青年團”類似的“共青團”爛玩意兒,在中學青少年中則被孩子們視為頭號“組織”的光榮,有一種急於被“認可”的同儕壓力,大部分孩子都希望自己被這個“組織”接受以增強自己的社會班級地位,而已經進入這個組織的孩子則常驕矜自大以貴族自恃,對同學反覆挑剔審視,似乎已是社會權貴一般。在八中班裡我這個喜好俏皮玩笑行為隨便卻又文理功課絕好的同學,在“團支部”的幾個孩子眼裡頗為異類,即我與聽話孩子才能學習好的傳統觀念頗有距離,加之我的家庭又非中共社會引以為傲的共軍幹部工農窮困階級,所以我的加入共青團問題久拖未決,在他們“團支部”內甚有爭議,一直到中學畢業前幾個月才通過。我還記得我的同桌也是“班長”自然也在“發展”團員過程中有相當發言權的男孩左小榮便曾敲打我說是入團要遵守紀律不可玩笑過分等等,也不知班裡幾位團幹部是怎樣具體矛盾地討論我這不入俗規者的。當我們最後從八中畢業後離開城市去郊區農村“插隊”時,班裡男孩只剩下張維東賈宏川等三四個或平常不太參加班級活動或一直被視為落後者未加入“共青團”了,我記得班裡最後一批被“發展”為共青團員的有我的朋友吳玉章。 課餘活動之一是文藝活動,唱歌表演節目一類。班裡的“文藝委員”男孩子林建明對此頗為熱心精通,他自己也好像特喜歡唱歌舞蹈,甚至走路姿態都有手舞足蹈的意思,他組織大家經常演唱什麼的。另外當時學校里男孩子盛行排球足球,我家同院同班的郭琳,高中一班的楊作年,程立明都是學校排球隊的隊員,還與其他學校的經常比賽等等,我體育不感興趣,對這些熱度不高,由班裡“體育委員”於克洋組織的長跑等等活動我也未參加,只知道體型消瘦的“老皮”於克洋倒是頗能在萬米長跑中堅持得勝,讓我等相當驚訝。足球方面班裡外號“大腳”的王慧成男孩等人十分熱心,沒事老踢來踢去,也經常面帶驕傲地提及八中被選拔到北京足球隊的“沈祥福”校友,甚至文質彬彬專注文科功課的吳玉章也混跡其中,以致幾年後在農村插隊時哥幾個還有在村里豬圈土牆上猛踢足球的餘威熱情。 說到這位後來當了警察還曾混到公安部某副部長“秘書”職位的男孩“大腳”王慧成,因其家庭“工人”成分,老家又源自某地農村,數理化功課成績一般,但在語文課時曾被吳潔老師推崇過他的某篇作文,內稱其老家農村通了電,某次王同學回鄉進屋頭頂居然碰到燈泡(他有一米八幾高),於是感嘆共產黨領導偉大終於讓農村用上電器云云。 1970年代初的北京仍是共產黨激進文革餘波尚存,文學藝術對十幾歲孩子頗為陌生,真正的小說絕跡,而所謂地下手抄本的“第二次握手”,“少年維特的煩惱”等等雖有耳聞多數人大概也未真正到手閱讀過,青少年思維貧乏想象力窮困,甚至性成熟也晚,總之是缺乏魅力生活無味的年代,當然這種愚鈍空洞也是獨裁當局喜歡的因為正好容易管理愚弄。 四。中學畢業 北京市這所謂“文革後第一批”高中,據說原本有在畢業後直接考大學的可能,即當時(1973年)中共當局內部有“恢復高考”的說法,當然以當局一貫的黑箱操作政治,上層統治的爭論改制一概於平民封鎖甚嚴,我們這些普通家庭的孩子能夠聽到的都是極其微弱走調的“謠言”。但這些可能繼續讀大學的謠言曾使不少知識分子家庭的孩子與家長們有所興奮,我當時在八中的努力讀書自學不少功課與聽聞這種謠言有一定關係。到了1974年初,這些謠言及學校當局對我們這屆高中即將畢業的學生的遲遲不見分配,使得我們變得無所事事, 即名義上我們已經高中畢業,但又不知如何處置。當時兩個高中班似乎處於懸浮狀態:課程已經完結了,但大家仍然屬於學校學生。於是我們班的班主任曹老師便組織全班到西郊玉泉山一帶去野營遊玩了幾天,大家住在似乎當地的學校一類的教室里,白天在西山一帶遊走閒逛觀山趟水,跨着水壺書包行走在基本無人的草地野路上,同學們玩得都很高興,晚間還在住宿處打球玩耍熱鬧了數日。男同學王群於克洋兩人一邊對抽乒乓球,一邊相互吹捧“你的球像流星”,“你的像閃電”等等,引大家鬨笑。那一陣我的一個乳牙因為沒有相應的成人牙又感染了細菌, 流濃腫了大包,我自己跑到西四的北京口腔科醫院做了拔牙及鑲牙手術。這樣一直拖延歲月到了1974年三月底,大家才被告知上大學沒戲,一律去北京郊區農村做農民“插隊”。除了家長有門路權勢或家中只剩一個孩子的,北京市的“文革後第一批高中生”通通被安排到近郊各縣農村做了農民,戶口也轉到農村。我們1974年4月初離開北京市到順義縣作了“插隊知青”,當天曹老師還跟着我們去插隊的同學一直坐卡車到了順義的北務公社,從那裡我和班裡去插隊同學被分配到該公社的三個不同的“大隊”即村子當農民,從此結束了在八中的學生生活。 1970年代的大陸中學我一共上了三個:北京朝陽區的80中,湖北安陸縣一中,以及北京八中。當時學校的共同特點是政治氣氛濃厚無聊,孩子們被反覆灌輸共產黨的荒唐說教,青春期毫無對質疑與好奇這些探索興趣的培育,反而諸多壓抑與管制,所以由此成年後形成共產黨當局的奴才也就順水自然,人在十來歲時受到的教育往往影響一生幾十年。其實縱觀70年來中國大陸社會一概如此,民眾作奴才的意識被當局從小盡心培育:只有中共政權滅亡,大陸社會的學校教育真正獨立於政府政治傾向管制之後,才可真正為文明人類培育探索未來世界的下一代。 1974年1月10日我們八中高二第二班畢業合影,照相館就在我家樓下拐角處:

|

|

|

|

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

|

|

|

| 一周回復熱帖 |

|

|

|

|

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2018: | 洛陽人民紀念毛主席124年誕辰活動與野 | |

| 2018: | 日文《共和國》在中國部署和顛覆的歷史 | |

| 2017: | 川普歇斯底里 日自民黨二把手嗆:紳士 | |

| 2017: | 【中國歷史正述】創世記之一:引言 | |

| 2016: | 彼德:周子瑜被封殺道歉,全台灣沸騰 | |

| 2016: | xpt 也談趙家人 | |

| 2015: | 習總設想中南海建核電站 | |

| 2015: | 高爾礎:去外交部看電影 | |

| 2014: | 〖微歷史〗韓德強的父親 | |

| 2014: | ZT:卞校長是被王友琴所在的高一(3) | |