| 《讲清代碑学》其三 王羲之善隶书? |

| 送交者: 俞频 2024年05月17日04:19:25 于 [天下论坛] 发送悄悄话 |

|

当我们游览江南园林或者北方古建筑群时,庭院或正门高挂着楹联或者厅堂里的一幅中堂对联,或是一块用篆隶,行楷作的匾额,或是出版的哪本书上看到封面的题目是用隶书或小篆作装饰,或在哪条山径处看到一个摩崖等,今天被人们称之为榜书或者字体较大的,带有礼仪性纪念性的书写文化和曾经在清代发生过崇尚碑学风气有着密切的联系。这并不是说唐宋时代人们不会写,而是明朝以前的建筑普遍低矮,匾额楹联书写的兴起还是在晚明以后。

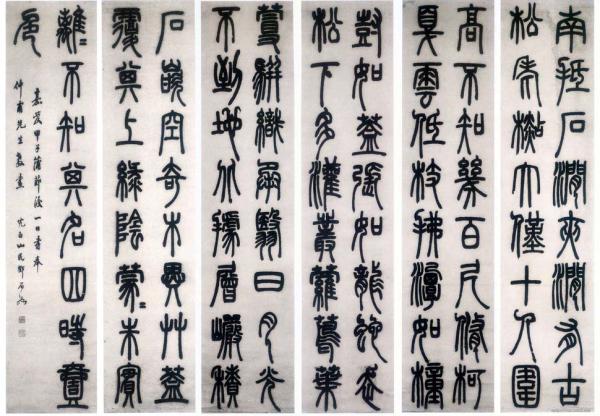

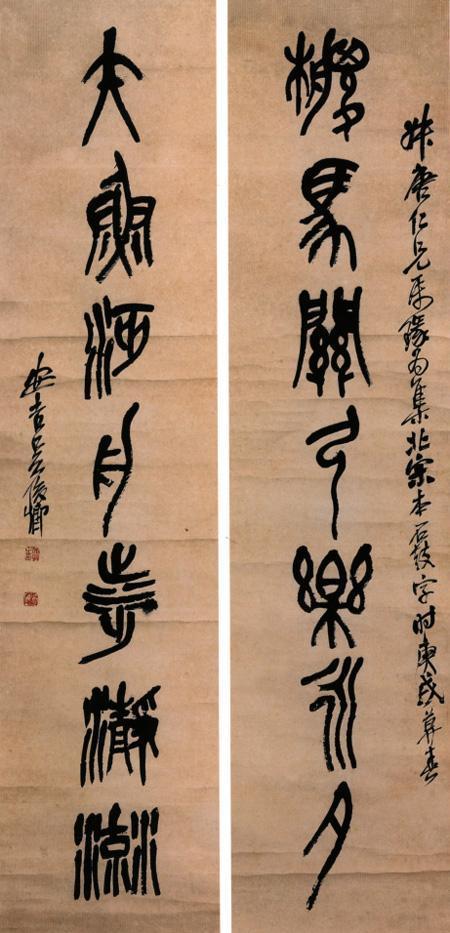

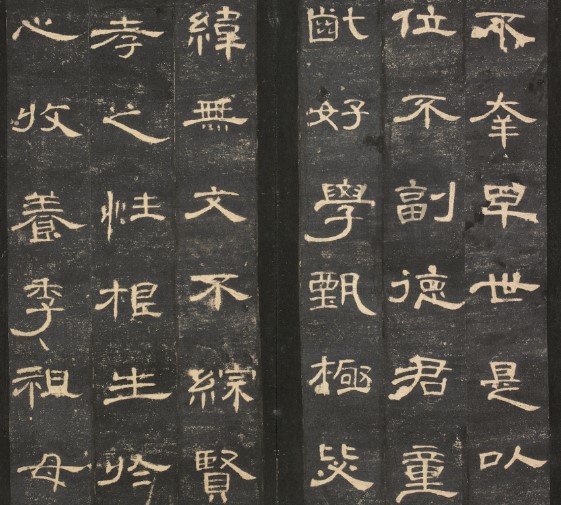

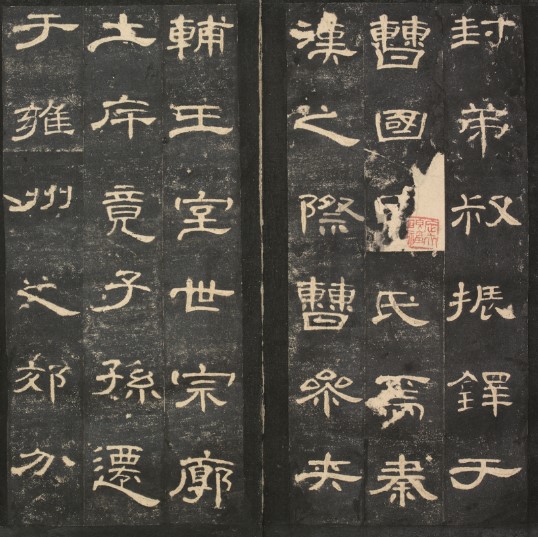

同时明朝以前对于书法临摹学习只遵循《淳化阁贴》,对于汉碑北魏碑的认识只停留在内容,那些无名氏的书写从不被后人重视是从秦小篆到明朝晚期一贯如此,比如上文提到的东魏《李仲璇修孔子庙碑》,在欧阳修眼里这块碑就是一个早期碑刻,文字就是有些古意和可爱,但在清代文人眼里,这是一块书法演变开拓文字美学的一个文物见证。千年碑刻在清代文人眼里首先是仰首学习研究的范本,而不是先查出自哪位名家之手。碑学的兴起对于中国书法史的一个贡献是,它除了艺术形式和风格上有别于贴学以外,它也开始让我们以一个平等的眼光来观看唐代以前那些名家范畴以外的文字的书写,包括石刻或铸造以及墨迹各种样式,今天为什么说清代的碑学给后人带来了困惑,这困惑的根源就是理论构建其本身难以自洽,同时阮元立著之前,没有一个从事碑刻临摹学习的文人出来用文字整合学碑的感受。 从实物上看,明朝末年在陕西发现著名的《曹全碑》而引起当时文人的纷纷研究效仿也起到推波助澜之用。《曹全碑》字体是东汉末隶书完全成熟的代表作之一,它彻底颠覆了在出土《曹全碑》几百年来从事隶书书写的一批名家作品。被笔者誉为书法的最后一位大师王铎,还有后来的傅山,清初的郑簠,朱彝尊都在《曹全碑》上得益匪浅,傅山因与顾炎武等金石学家来往密切,受其影响也热衷于访碑临摹,自然而然影响到他的书写审美。之后郑簠亦取法汉碑并结合篆意草法,终成就清代一流碑学书家。朱彝尊对古器、碑砖之类极有兴趣并热衷收集,著有《曝书亭金石文字跋尾》,因他的金石爱好逐步改变了其书法风格,他的隶书作品成就颇高。不仅是《曹全碑》,还有《西岳华山庙碑》在当时也很盛行,其重要的拓本如长垣本,华阴本和顺德本均影响甚广,金农甚至说“耻向书家做奴婢,华山片石是我师。”意思是自己不在乎名家的东西而是跟着无名氏一块华山碑学习足矣。扬州八怪之称的金农擅长金石鉴赏,他的隶书已没有了帖学的痕迹,书法线条浑厚似刷漆,被友人戏称“漆书”。

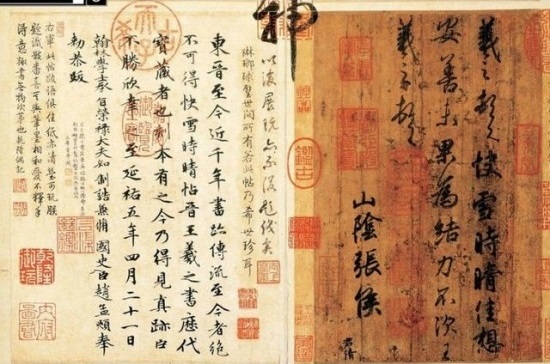

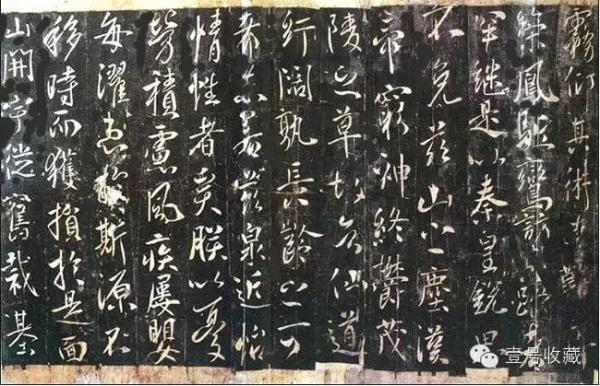

这是不妨要问,受历代皇帝即统治阶级全力加持的以二王为源头的贴学脉络传承发展了千余年,为什么却在晚明开始被捅破了神秘面纱?同样虽然清代大批文人质疑《淳化阁贴》的“不真实”,那么碑刻的制作过程中,从书家写好的碑文,再作成“书丹”,然后有经验的石匠镌刻作成后,也难免和初稿有不同程度的差距,尤其是行笔留下的深浅或飞白通过镌刻是很难表现的。648年,酷爱书法的唐太宗作《温泉铭》时亲自花时间直接作“书丹”,可见他也生怕自己作为王羲之的“高仿能手”失真在工匠手里,于是乎“行草不入碑”也情有可原。也许清代学者看到的都是二王仿品,持有怀疑的态度总比盲目跟随要有余地。

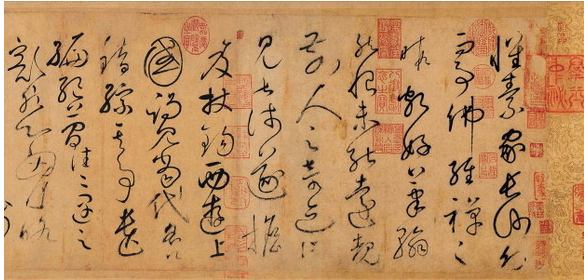

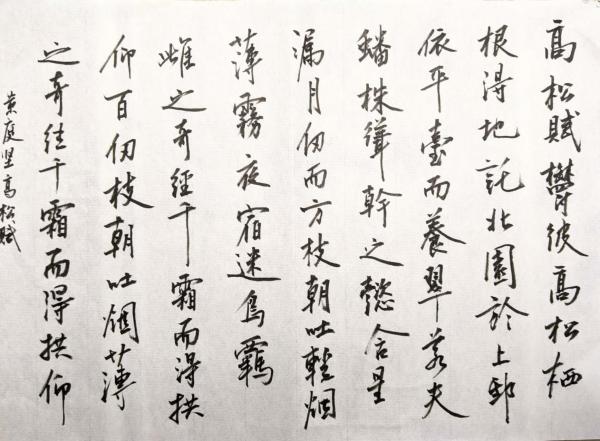

人们说到“二王传统”,无疑是指西晋王羲之和其第七子王献之,二王书法作为书法审美脉络却不是一夜而成,从文献看初唐以前称钟繇,张芝,王羲之和王献之为“书家四贤人”,汉代末年的张芝以草书成名,钟繇是三国魏国书家,以行楷书见长。早年笔者发现一个问题:《晋书 王羲之传》只提到王羲之“尤善隶书,为古今之冠。论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙”,只可惜今天人们能看到王羲之书法的“高仿摹本”二十七件中,没有一件隶书作品。再有梁武帝萧衍评价王羲之:“书字势雄逸,如龙跳天门,虎卧凤阙,故历代宝之,永以为训。”唐太宗的评论是:“旷观古今,堪称尽善尽美者,岂惟逸少乎!观其点曳之工,裁成之妙,烟霏雾结,状若断而还连,凤翳龙盘,势如斜而反正,玩之不觉为倦,览之莫识其端。”字里行间夸奖王羲之书法造诣也没有隶书的影子?再查询王羲之学书法的文献,他师承卫夫人,一次渡江北游名山看到李斯、曹喜的字,在河南许昌见到钟繇、梁鹄的字,在洛下见到蔡邕的《石经》三体书,以及在他的堂兄王洽处看到《华岳碑》后眼界大开,胸襟开阔。相传王羲之晚年感叹从碑刻中学到的才成就他的才能。可见王羲之也有“碑学”情节,这可能是清代学者崇尚碑刻的一个缘由。 六朝南齐王羲之族孙王僧虔著《论书》有一句:“亡领军洽与右军书云,俱变古形,不尔至今犹法钟张”意思是王羲之将钟繇,张芝那些古老部分淘汰掉,使得书法变新变精,不然我们今天还在学钟张。所以说钟繇,张芝是王羲之的源,而王献之是父亲王羲之的流,我们在讨论二王脉络不能忽视钟张,只有这样才能理解王羲之新体的前因和后果。在钟张和王羲之之间有一个古今关系,而在王羲之和王献之之间也有一个古今关系。我们知道任何一个事物发展都是往严美精致方面推进的,从钟张到王羲之到王献之是一个不断由古质向精致发展的过程。而这一发展传承得到了后人多数的认可。在六朝宋时代王羲之的名气是不如其儿子王献之的。《南齐书》记载“右军之体微古,不复见贵”,意思是相比儿子王献之,王羲之书法有点古。古在当时是贬义词。王羲之的名声大噪和地位的确立完全离不开唐太宗的追捧,而他又是帝王代表体制性建构确立了王羲之书法造诣尽善尽美。于是乎在太宗号召下一股“造神” 运动全面展开,首先高价收取民间王羲之的墨宝,这里无疑大批伪作掺杂入宫。太宗还开了皇家书法班,为强化王羲之书圣地位,对其作品作大批临摹双沟“复制” ,《兰亭集序》就是这时期的产物。太宗对钟繇的字评价不高“古而不今,长而逾制”,说他的字横向太长超过了审美规范。太宗个人也不喜欢王献之的字。我们从太宗对王羲之的偏爱和评价以及留给后人的二十七件仿品可以推断出,王羲之的字虽善于隶书也在碑刻上下过功夫,但他后来的新体是崭新的,是完全从古法篆隶中脱颖而出,似莲花出淤泥而不染。 再回过头来看崇尚碑学的清代文人,他们可能找到了王羲之书法由含苞欲放到光芒万照的演变密码。但是上文提到的《晋书 王羲之传》称“善隶书”是始终绕不过去的疑问?笔者认为王羲之写过隶书是确凿的,也许是早期。他的隶书作品可能在唐太宗对王羲之“造神”运动中,海量的行草将隶书吞没了。在没有看到王羲之隶书前提下不能武断地认为他的隶书有其非凡的一面而跃进到出神入化般的行草,比如颜真卿《多宝塔碑》,《勤礼碑》和《祭侄文稿》都出自颜鲁公但大相径庭,因为这是在不同状态下的书写。其次,至少在唐代汉隶是称作“八分”,楷书称作“隶书”。从《说文解字》对“隶”的解释有动词一面:“隶,及也,从又从尾省,又持尾者从后及之也。”笔者猜想《晋书 王羲之传》的“善隶书”极有可能描述王羲之书法善于写快而已。

< 待 续 >

|

|

|

|

|

|

|

| 实用资讯 | |

|

|

|

|

| 一周点击热帖 | 更多>> |

|

|

|

| 一周回复热帖 |

|

|

|

|

| 历史上的今天:回复热帖 |

| 2023: | 搞情报:做不了计算机的螽猾民族是“人 | |

| 2023: | 现在的歌唱家依然没一个能学得了红线女 | |

| 2022: | 真正有脑子的人会思考为啥putin放在基 | |

| 2022: | 人性不能拷問? | |

| 2021: | 修心先于炼体,释家心经,儒家三字经等 | |

| 2021: | 以巴冲突,习猪头喘口气。 | |

| 2020: | 随笔:美国占全世界人口的4%,但是占新 | |

| 2020: | 大爆料:看看谁家儿子,3个月从千万到 | |

| 2019: | 政治挂帅,习回毛二时代。 | |

| 2019: | 中美如果全面贸易脱钩对中国意味着什么 | |