| 五、政治角斗(续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 送交者: 亦明_ 2023月12月17日09:35:15 于 [教育学术] 发送悄悄话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 回 答: 五、政治角斗 由 亦明_ 于 2023-12-17 09:23:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5、请来洋枪队

在1982年以后的十多年间,“反伪帮”的那些“斗士”们大约每日每时都有一种灰溜溜、贼兮兮、惨淡淡、被千夫指、遭万人骂的感觉。与之相比,“伪科学”们虽然说不上顺风顺水,但却绝对可以说是风生水起、扬眉吐气。1982年7月,《北京文学》发表著名作家柯岩的长篇报告文学《癌症≠死亡》,其内容就是介绍气功治癌的故事。在文章中,柯岩解释说,自己之所以在体验生活半年之后还不敢动笔的原因只有一个,那就是“害怕”:

“为什么你宣传气功?封建迷信,唯心主义,伪科学,骗人的玩意儿……

“为什么你不宣传其他治癌的单位、方法、手段?

“为什么你宣传郭林,气功流派多着呢!

“你看过那些病人的病历吗?

“你懂得气功的道理吗?

“你有数据吗?

“这些,就够我交代不清的了,何况,还远远有我想不到的。我是个病人,目前还不能工作呢。”【560】

看出那些让柯岩胆颤心惊的“质问”,都是“反伪斗士”们的惯用套路了吗?果然不出柯岩所料,二十年后,她的这篇报告文学被于光远的打手申振钰定性为“伪科学”,因为它“奠定了‘气功作家’出现的基础。”【513】

科学纳粹就是人类机体中的恶性肿瘤 在1982年前后,中国老百姓对反伪帮的态度就像是几年前对“四人帮”一样,又恨又怕,避之唯恐不及。

在柯岩“奠定了‘气功作家’出现的基础”之后三个月,“伪科学家们”在北京召开“中国人体科学研究会(筹)第三次全体委员(扩大)会议”,钱学森作了题为《这孕育着新的科学革命吗?》的报告,其中说道:“真正吸引着我们沿这条曲折而又艰险的道路去探索的是:这可能导致一场21世纪的新的科学革命,也许是比20世纪初的量子力学、相对论更大的科学革命。”【458】仅从这个标题和这句话,你就可以看到钱学森的昂扬斗志和风发意气。这是申振钰在二十年之后的评论:

“这一段话,继续鼓舞着‘人体特异功能’研究者继续奋斗又近20年之久。在中国人体科学研究会(筹)第三次全体委员(扩大)会议纪要中,更进一步明确,要加强科研队伍的建设和‘特异功能’的进一步开发。事实上,中宣部[1982]24号文件的‘不再介绍和宣传,也不要进行批评和组织争论’(后来被概括为不宣传、不批评也不争论)的三不方针,实际上丝毫没有禁住‘不宣传也不介绍’的最重要的第一条方针。之后的近20年,‘人体特异功能’的宣传势头,并没有丝毫的减弱。‘特异功能’的研究,以一种新的形式——‘气功外气’,仍然在一些大学和研究所里进行着,所谓的实验报告不断地发表出来,甚至是以整本整本的著作出版发行。那些以‘气功大师’的名义冒出来的‘特异功能人’层出不穷。这类宣传神秘现象、特异功能、神魔鬼怪、看相算命的著作,据不完全统计,从80年代中期至1999年,就有上千种。其中仅看相、算命、看风水的就有225种。相反,‘不批评,也不争论’这两条,真的实施得很好。截至1994年12月5日,中共中央国务院‘关于加强科学技术普及工作的若干意见’出台前,几乎没有敢直接批评‘人体特异功能’的文章问世,就是批评‘伪气功’的声音也是很微弱的。”【513】

如果你注意到申振钰把“神魔鬼怪、看相算命”也都记在“人体特异功能”的账上的话,你就会明白她确实是得到了其主子“倒扣屎盆”招术的真传。实际上,只有运用这样的招术,才能把“二十年、七个阶段”这个“伪理论”说得通。事实是,在1995年,为了迎合中国反伪帮一手挑起的“反伪运动”,身在美国的方舟子剽袭了其所在学校教授写成自己人生第一篇科学哲学文章。【561】而为了掩盖抄袭痕迹,更是为了“洋为中用”,他就硬生生地在那篇翻译稿中塞进了几个中国土货:算命、气功【562】——东窗事发之后,方舟子以“我已做恰当的改写并举自己的例子”【563】为由否认自己剽窃。显然,无论时代和地域多么不同,但“反伪”暴徒的“反伪”招数却都是相同的。为什么呢?因为那是他们的天性和本能,可以不学自通。

从1982年下半年到1985年年底,于光远一伙的“反伪”活动基本上转入地下。在这期间,于光远闹出的最大动静,就是借《自然辩证法》新译本出版之机说了“几句话”:

“……我在重新译编这部书的时候,常常出现在自己脑海里的一个强烈的思想,不是恩格斯所写的有些内容的相对陈旧,而是他的许多论述至今看来还是那么重要,值得我们读过多遍这本书的人再仔细研究琢磨。至于有些文稿,如《神灵世界中的自然科学》,过去不被自然辩证法研究者所重视,而在今天成为一个反对伪科学宣传的重要武器。恩格斯写它的时候,决不会想到他写的这篇论文,是对八十年代初,在社会主义的中国,所出现遍及全国许多地方的所谓‘人体特异功能’宣传的有力驳斥。”【564】

对于上面这段话,你只需记住这样的事实:在当时,“耳朵认字”的风头早已被“气功”的浪潮远远盖过,“气功大师”严新也已经出山——这是申振钰的记载:

“1984年7月,《重庆工人报》发表了敖大伦写的《神医·神话·现实》的长篇报道,把在四川绵阳中医学校任教,因搞封建迷信活动被取消处方权,沦为江湖郎中的严新,用当时享誉中外的海灯法师弟子的包装装扮起来,于是一个神医、神话的现实被呈现出来。”

“1984年10月23日,陕西省气功研究会成立。这个研究会虽然是个地方的气功组织,但他的影响和作用不可小视。第一,在全国气功研究会还未成立之时,陕西率先成立了‘气功组织’,这对于推动全国性组织的建立,起了促进作用;第二,1982年出山,以从事‘气功产业’作为诈骗活动的郭周礼当上了这个研究会的副理事长兼秘书长。在他的策划下,国际气功联合会在西安建立,使西安成为全国‘伪气功’的一个活动中心。”【513】

也就是说,到了1985年,不仅于光远后来追认的“第三阶段”早已成为昨日黄花,连“第四阶段”,即“由个别‘气功师’的活功发展到成立这个‘功’、那个‘功’的组织!”也已显露端倪。但是,在于光远的眼中,“伪科学”仍旧只是——也仅限于——“人体特异功能”。很可能是因为那“几句话”勾起了自己对“人体特异功能”的切齿、刻骨之恨,于光远在说完之后就又开始紧锣密鼓地行动起来,将自己“反伪”文章结集出版。只不过是,那本书的问世,还要再等一年多的时间。

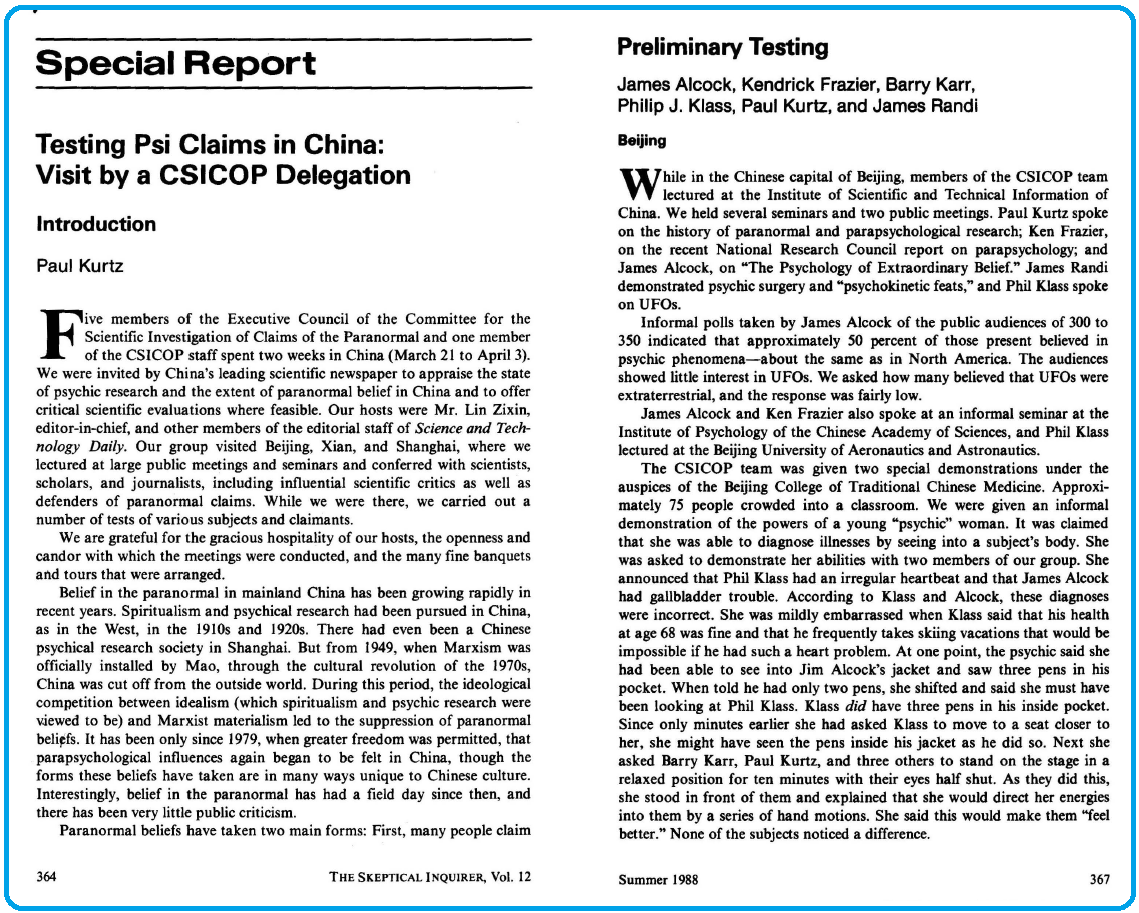

1986年,由国防科工委政委伍绍祖、安全部副部长贾春旺和中宣部副部长滕藤组成的“人体科学领导小组”正式成立。【513】第二年,中国人体科学学会得到了国家科委的批准,成为中国正式、合法的科学团体。【418】也就是在这个背景之下,于光远的另一个门徒、曾任国家科委政策研究室副主任、时任《科技日报》社长兼主编的林自新趁访问美国之机,特意跑到一个自命的“异常现象科学调查委员会”,即臭名昭著的“科学警察”(CSICOP),那里去取经,并且在次年把他们请到了中国。这是申振钰所作报道的第一段话:

“应中国《科技日报》社的邀请,美国‘异常现象科学调查委员会’一行6人于3月21日至4月3日在北京、西安、上海进行访问和学术交流。代表团成员有美国‘异常现象科学调查委员会’(CSICOP)主席、纽约州立大学哲学系教授保罗·库尔茨(Paul Kurtz),揭露‘超人—尤里·盖勒’真相的世界著名魔术家詹姆斯·兰迪(James Randi),《不明飞行物:公开的欺骗》的作者、美国航空周刊和空间技术杂志高级编辑菲利普· J. 克拉斯(Philip J. Klass),《科学对异常的斗争》、《科学的异常世界》、《怀疑的探索者》主编、美国著名科学家肯德里克·弗莱兹尔(Kendrick Frazier),美国‘异常现象科学调查委员会’公关处主任巴里·卡尔(Barry Karr),《超心理学:巫术的科学》作者、加拿大多伦多大学格林敦学院社会心理学家詹姆斯·阿尔考克(James Alcock)。”【565】

问题是,即使在美国,这个“异常现象科学调查委员会”也没有多大名气;那么,中国的“反伪斗士”们是怎么知道他们的呢?原来,被“三不”政策堵住嘴之后,他们开始潜入地下,搜集国际上的相关资料。而就在1984年,“《超心理学:巫术的科学》作者、加拿大多伦多大学格林敦学院社会心理学家詹姆斯·阿尔考克(James Alcock)”的“超心理学:科学还是魔术”被“人体特异功能问题调查研究联络组”作为“人体特异功能问题调查研究资料”的之六和之七“非法出版”了——你一定要知道,到了九十年代,反伪帮“反伪”的利器之一就是指控对方使用“非法出版物”进行(非法)宣传。显然,从那时起,那帮由洋人组成的“科学警察”就变成了中土“反伪斗士”心中的“大救星”,而他们把“大救星”请到中国来还要再等几年。为什么呢?因为“中国自然辩证法研究会”不好意思自己出面请神,大概是怕丢“马克思主义”的老脸。所以,他们忍辱含垢一直等到林自新当上《科技日报》的大老板并且掌握了实权之后。

毫无疑问,于光远一伙花大钱请来洋枪队,和满清政府请来洋枪队的目的一模一样,那就是要用他们来镇压中国的“叛匪”——所不同的是,当年的华尔洋枪队使用的武器确实是洋枪,而二十世纪的洋枪队则打着“科学”的旗号。据洋枪队员阿尔考克后来透露,当时他曾问一个陪同他们的中国“心理学家”:既然你们已经知道那些特异功能是骗术,为什么还要请我们来?那位心理学家答道,文革期间他在农村曾养了四年猪,如果出面戳穿骗局的话,就可能被当权者再次送去农村养猪。【566】这位反伪心理学家编造这个瞎话的心理再清楚不过:就是要借助你们这些洋大人来绥靖攘内!

事实是,对于林自新以《科技日报》社的名义邀请洋枪队的目的,申振钰在二十年后交代得非常清楚。只不过是,为了把自己打扮成“一贯正确”,申振钰在2007年谎称当时请他们来主要是针对“伪气功”,其次才是“人体特异功能”。【567】可惜的是,申振钰在撒谎之际忘记了自己二十年前曾白纸黑字地写了一篇长达三千多字的报道,也不知道他们请来的客人会在不知不觉间揭她的老底。这是那些所谓的“科学警察”当时发表的一篇报告中的开头两句话:

“异常现象科学调查委员会的五名执行理事和一名职员在中国逗留了两周(1988年3月21日至4月3日)。我们是受中国顶尖科学报纸的邀请对中国的灵学研究现状和相信特异功能的程度进行评估,并且在可能的情况下进行批评性的科学测验。”【568】

洋枪队放洋枪 1988年3、4月间,受中国反伪帮重要成员、于光远的铁杆跟班、《科技日报》总编林自新的专程亲自跪请,美国科邪组织CSICOP理事会的头面人物倾巢出动,浩浩荡荡气势汹汹地杀进中国镇压“科学叛匪”。回国后,他们发表了一份“初步”调查报告,算是向他们的金主交了差。反伪帮一直没敢把这份他们花大价钱买来的“Special Report”译成中文在国内发表。

同样,在申振钰的报告中,“气功”这两个字从来就没有出现过。这是她当时“综合”的洋人观点:

一、人体特异功能不是新现象,是从古老唯灵论发展而来的;

二、人体特异功能不能纳入科学共同体;

三、超心理学—超物理掌:超科学的理论;

四、应该继绩反对非科学的宣传。【565】

而《科技日报》社当时也写了一份秘密报告,其内容后来被杜继文披着“钟科文”的马甲部分披露出来。看看这段话:

“有人怀疑代表团是来搜集我国的特异功能机密情报,有人说兰迪(詹姆斯·兰迪,世界著名魔术家)有特异功能而伪装成魔术家,是为了破坏我国的特异功能开发应用。有人从北京打长途电话指示陕西卫生厅长不许气功师、特异功能人与代表团接触;下令北京饭店保卫科阻拦华夏气功研究中心副理事长带人前去接受测试。有人指责中方‘反对派’带了洋枪队来破坏祖国优秀遗产,是‘以夷压华’,帮助外国人丢中国人的脸。有人追查对代表团的邀请经谁批准,陪同代表团的科技日报社负责人是否点名批评了中央领导同志。陕西人体科学研究会负责人竟然登上报告会主席台质问中方主持人:‘你是什么人?把名字写下来!’有人讥笑代表团外宾少见多怪,用西方的办法检验东方的瑰宝根本不科学。有人为表演失败辩解,说给代表团表演特异功能的都只是二三流水平的人物。”【569, p.270】

如果你注意到上段话中有“气功”两个字,不要感到奇怪,因为在当时,气功与人体特异功能几乎合流,所以,很多气功师宣称自己有特异功能,而那个洋枪队要检测的就是特异功能。实际上,《科技日报》的那个秘密报告为自己惨遭围攻找出三条原因,第一条就是“迷信披上了科学的外衣,气功成了不少骗术的保护伞,迷惑力相当强。”【569, pp.270-271】看到他们在气功与科学之间画的那个若隐若现的等号了吗?

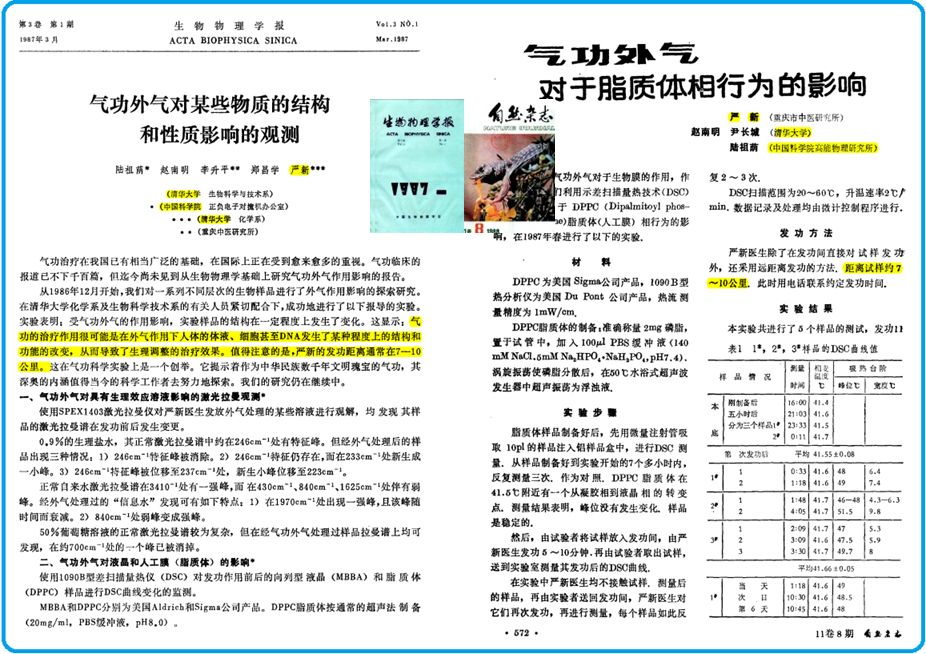

所以说,于光远一伙当时根本就不是在“反对伪科学”,而是在报私仇、争私利、夺公权,而他们要达到目的的手段就是请来洋人帮他们打群架。事实是,到了1988年,关于严新的神话已经吹破了天,什么严新站在邓稼先的病房中就能够立即解除邓稼先的病痛、清华大学教授宣布严新能够使实验室的电灯开关失灵、能够远距离发功能使实验室里的化学样品发生变化、即使站在两千公里之外发功也能够对物质分子发生作用、扑灭大兴安岭野火。【513】可是,面对这些比“耳朵认字”神奇亿万倍的“超自然”、“伪科学”——连钱学森都站出来批评了,说那是“神秘主义”【570】——,飞扬跋扈的中国科学纳粹们却连个屁都不敢放。这到底是为什么呢?难道于光远的那些已经很“成熟”了的科学对于“伪气功”不管用了?

原来,当时真的有一个“大气功师”发了功,它不仅把“佛眼通”于光远的眼睛给封住了,而且还把他断案的铁嘴也给堵死了。而这个“气功大师”不是别人,就是于光远的大老板胡乔木。这是他在1987年初在家中对清华“气功帮”发的“功”:

“气功不是迷信,而是科学,这不是什么既不要反对也不要宣传的问题,而是要大力宣传,以便促进这项科学研究的深入,为四个现代化服务。”【571】

按照申振钰后来的说法,“这个讲话彻底推翻了1979年、1982年胡耀邦的批示和中共中央宣传部的通知,为气功宣传大开方便之门。”【513】也就是因为如此,他们才会专攻“人体特异功能”,而对“伪气功”这个更大的“伪科学”装聋作哑。换句话说就是,对于这帮“反伪斗士”来说,一种现象是不是“伪科学”根本就无关紧要——最最重要的是用“伪科学”这根棍棒将对手打死。而这帮“斗士”最不敢“斗”的,除了洋人之外,就是自己的上司和老板。

一叶障目 到了二十世纪八十年代后期,“耳朵认字”的风头被“外气”吹得几乎烟消云散,但以于光远为代表的“反伪斗士”们却仍旧死死盯住“耳朵认字”之类的“人体特异功能”不放,而对铺天盖地般的“气功外气”视若无睹、充耳不闻。这一事实充分说明,他们那帮人或者根本没有资格“反对伪科学”,或者他们根本就不是在“反对伪科学”。事实是,他们就是在搞伪科学——打着“科学”的旗号以达到个人的目的。

实际上,按照于光远的标准,林自新请来的那个六人洋枪队是百分之百的冒牌货。还记得于光远曾这样质问“中国人体科学研究会”吗:“有多少人体科学方面的专家?搞生理的有多少?搞脑生理的有多少?”【74, p.236】连“百搭”邓伟志都这样教训那些“伪科学们”:

“研究人体科学一定要有解剖学家、生理学家、心理学家参加,也一定要有广大医学家参加。”【56, p.122】

可是,那六个洋人之中,保罗·库尔茨(Paul Kurtz, 1925-2012)从本科时就开始学哲学,一直到去世都只与哲学打交道;詹姆斯·兰迪(James Randi, 1928-)连高中都没毕业,按照方舟子的标准就是一个“半文盲”【572】;菲利普·克拉斯(Philip J. Klass, 1919-2005)只有政治学学士学位,他从大学时代就给“异常现象科学调查委员会”打工挣钱;肯德里克·弗莱兹尔(Kendrick Frazier, 1942-)从学士到硕士都是新闻学专业;巴里·卡尔(Barry Karr)只有本科学位,所学专业是电子工程;而那个被申振钰介绍为“《超心理学:巫术的科学》作者、加拿大多伦多大学格林敦学院社会心理学家”的詹姆斯·阿尔考克(James E. Alcock,1942-)既是一个业余魔术师,又是一个职业“超心理学黑”,即使康奈尔大学心理学教授在美国权威心理学期刊上发表学术论文,他也要黑人家一下,难怪对方嘲笑他根本不从事研究,连学术期刊的审稿程序都懵懵懂懂。【573】

其实,申振钰所说的那个“格林敦学院”(Glendon College)既不属于多伦多大学,也不是一个研究机构,它是约克大学的一个专门培养本科生的分校——就像中国的海河大学江湖分校一样——,连研究生项目都没有。而所谓的“社会心理学”,就像邓伟志的那个“社会学”一样,即使是在“软科学”中,它也软得如同一滩稀泥,所以才最适合“百搭”们藏身。

鲜为人知的事实是,美国“科学警察”虽然打着“异常现象科学调查委员会”的招牌,但他们曾在1982年发表声明说,自己对“异常现象”的“调查”既不用“科学”、也不用“科学研究”:

“作为一个组织,CSICOP并不直接从事灵学测验、对超常现象进行研究、或对相关事物进行调查。”【574】

那么,他们是怎么进行“调查”的呢?答曰:打赌。这是兰迪当时的悬赏:

“谁能做所谓特异功能表演,我们就给予他物理学解释,或进行魔术模仿,如果我们做不来,就证明中国的特异功能的确存在,是一种独特现象,而且我们将马上签发一个一万元的美金支票发给气功师以做奖励。”【575】

上面这段话中的“气功师”三个字是中国的“反伪斗士”们后来硬塞进兰迪的嘴里的,因为如上所述,兰迪一行的目的就是——也只是——“反‘人体特异功能’”;而他的逻辑就是,如果我能够通过魔术重复出来你的特异功能,那就证明你的特异功能是魔术。还记得那个空军第四研究所的李良明吗?他在证伪特异功能时,使用的也是这个逻辑。后来司马南反伪,使用的还是这个逻辑:我通过造假、欺骗、魔术能够重复出人体特异功能,所以人体特异功能就是假的。这个逻辑的最大漏洞就在于它的前提:它认为一种结果只能有一个原因;而这个前提之可笑,通过下面这个类比即可一目了然:

“你说自己通过勤劳致富,但我致富的途径却是欺骗,因此证明你的财富也是骗来的。”

实际上,于光远的门徒方舟子在“打假”之时之所以会那么嚣张和狂妄,其心理也不过如此:“我们从小就在老师指导下学习如何背下范文应付作文考试,养成了抄袭的习惯。”【576】所以,只要我想整你,我就一定能抓到你的把柄把你整死。

总而言之,《科技日报》之所以能请得起也请得动美国科学警察,就是因为他们全都是打着科学招牌的混子,因为正经的、真正的科学家都有自知,知道自己知识的局限;他们也都有自尊,不会没羞没臊地冒充全知全能、心甘情愿地给别人当打手。而中国的“反伪斗士”之所以会把这帮洋混子像神仙一样请来,充分说明他们手中“科学”的威力,连一个“半文盲”魔术师都不如。

中国科学纳粹请来洋枪队 1988年,受时任《科技日报》社社长、总编林自新的邀请,极可能是受中国方面全额资助,美国一个叫做“异常现象科学调查委员会”的组织派出六人代表团到中国,“调查”人体特异功能。按照邓伟志的标准,这六个人之中,只有“社会心理学家”阿尔考克与“人体科学”勉强能沾上点儿边儿,其余五人连“科学”的边儿都沾不上,遑论“人体科学”。事实是,这六个人当时没有一个人从事真正意义的科学研究。1995年,这个组织再次派人访华,随后林自新到该组织访问了一年。2000年,高中辍学生兰迪来华参加“2000中国国际科普论坛”,被正式介绍为“教授”。【577】据申振钰说,她和林自新等人曾在1992年、1996年两次专程赴美参加该组织的年会;从2003年起该组织在美国专门办班培训中国人员,而中国的“反伪斗士”则在2003年建立了一个“异常现象探索小组”,实际上就是美国科学警察的分支机构。【567】据查证,申振钰在那段期间发表的很多“论文”都是从自该组织成员(尤其是阿尔考克)的文章中抄袭来的。据阿尔考克后来透露,他之所以能够成为“科学警察”的要员,就是因为库尔茨当初就要把科学警察建成一个“国际”组织,他们需要一个“外国”代表。【566】

外牲狗,外牲狗,来了就吃,吃了就走 尽管美国魔术师兰迪在20世纪至少三次被中国反伪帮当成祖宗一般请到中国帮他们“打假”,但这个连高中文凭都没有的小老头似乎一直以为自己去的是“中华民国”(The Republic of China)。【578】

尽管中国的“反伪斗士”们花天价请来了洋枪队,但总的来说,其效果远没能达到他们的预期,那就是把“人体特异功能”一枪毙命——林自新后来承认,那次访问“影响不大”。【579】而聂春荣则透露说,“该代表团的领导人受到观众质询,表现非常尴尬无以答对。”【284】实际上,除了申振钰的那篇在《自然辩证法通讯》上发表的报道之外,你现在几乎找不到当时关于洋枪队来华弹压伪科学的其他报道——那码事儿被媒体拿出来大肆宣传,是在七年以后【580】、甚至十多年后【581】。

“反伪斗士”的“反伪”策略永远都是“一计不成,再施一计;计计不成,也不放弃”——所谓的“死缠”,用方舟子的话说就是“一辈子都不放过”【582】、“我这一辈子就缠上你”【583】、“我拿你当一辈子仇敌,就要选择性一辈子打你的假”【584】。所以,到了1988年6月底,林自新控制的《科技日报》展开了新一轮攻势:6月29日,它在头版发表了这样一篇文章,《美国国家研究理事会发表专题报告指出,人体特异功能迄今未获得科学证明》。显然是早已串通好了,《人民日报》在次日摘要转发了《科技日报》的文章。【585】这也是《人民日报》在1982年2月25日之后第一次在标题中使用“人体特异功能”这6个字。

实际上,那篇“专题报告”就是洋枪队访华期间传递的“真经”之一(Ken Frazier, on the recent National Research Council report on parapsychology)【586】,而在当时,它尚未正式出炉,因为CSICOP的机关刊物在那年春天还说“希望下期能够刊登该报告的摘要”(We hope to have a summary in our next issue)。【587】为什么美国科学警察能够“未卜先知”,在该书出炉之前就向中国科学纳粹传授呢?因为负责那份“专题报告”的“技术委员会”(Committee on Techniques)中,有一个成员,俄勒冈大学的心理学教授海曼(Ray Hyman, 1928-),就是他们的同伙。实际上,那个委员会共有14名成员,除了一名某公司的训练发展部主任(Director of Training and Development, The Wyatt Company)专业不明之外,其余13人清一色地全是心理学家——不要说没有于光远、邓伟志所规定的解剖学家,它连生理学家都没有。【588, p.iii】更好笑的是,那份洋报告全文长达十一万单词,其中,耳朵(ear/ears)只出现了七次,每次都不涉及“特异功能”或“认字”。【588, p.7, pp.111-113, p.255】也就是说,它根本就不曾验证过“耳朵认字”这项“特异功能”,因此也就无法否定它的存在。换句话说就是,反伪帮们盼星星、盼月亮般地盼来的那本“洋经”,与其说是给自己长了脸,倒不如说是把自己的老脸抽得啪啪响。

1988年7月11日,在中国人体科学学会的理事会上,钱学森发表了一个讲话,其中他援引马克思、恩格斯的《德意志意识形态》一文中的这段话来解释于光远一伙的“第二次高潮”:

“我们碰到的是一个有意义的世界,绝对精神的瓦解过程,当它的生命的最后一个火星熄灭的时候,个个caput mortuum(死尸)的各个组成部分就分解了,它们重新化合构成新的物质。那些靠哲学过活,一直以经营绝对精神为生的人们,现在都在贪婪地摄取这些新的化合物,每个人都热心地兜售他所得到的那一部分,竞争在所不免…”。【570】

还用得着明说那些吸吮着腐尸、“靠哲学过活”的人是谁吗?而对于那个被于光远一伙奉为至宝的“美国国家研究理事会专题报告”,钱学森评论道:

“这个报导我看了一下,其中讲的结论是特异功能的存在迄今尚未获得科学的证据。是所谓‘美国国家研究理事会(National Research Council)’所组织一个专门委员会下的结论。比较详细的介绍见美国《科学美国人(Scientific American)》1988年8月号90~91页。他们之所以要研究这个问题,是因为在美国有争论。有相信特异功能的,赞成研究,在美国有个专门学会,研究特异现象(Paranormal),属于美国科学促进会,叫超心理学研究会,他们的成员是赞成特异功能的。美国也有另外一批人坚诀反对,就是CSICOP(Committee for Scientific lnvestigation of Claims of Paranormal)即科学地研究超常现象的委员会,自称‘科学’,其实他们并不科学,这一伙人是坚决反对者。到中国《科技日报》社来的是代表这个反对者组织的。美国国内赞成与反对者之间有争论,国家研究理事会才组织了评审,评审结果是无法下结论,因而说要继续研究。我看这一点还是可以的,也没有说谁是谁非。所以大家不要将这两者,即美国国家研究理事会与CSICOP摘混,这是两码事,美国国家研究理事会并没有下结论。至于《科技日报》的编辑们为什么登这篇报导?大家来研究来推敲吧!”(同上。)

也就是在“钱学森精神”的指引下,《中国人体科学学会首届理事会第二次会议纪要》这样写道:

“反对者不甘失败,竟然利用洋人来否定我们。他们先邀请一个‘美国超常现象科学调查委员会’的代表来中国做报告,看表演,目的是否定我们的特异功能的真实性,把它归咎于魔术。然后又借《科技日报》这块宣传园地公开刊登出来,先后两版半,这就挑起了人体科学真伪争论的第二次高潮。我们的态度是既不怕,又重视,不沉默,不回避,积极迎接挑战。”(转引自:【589】。)

在那之后,虽然《科技日报》又发表了几篇洋枪队的文章,但那已是强弩之末,不要说兴风作浪,它连死水微澜都没激起。

问题是,美国洋枪队跑到中国来耀武扬威,与于光远有没有关系?如果有,是什么关系?1989年1月9日,香港《大公报》发表了于光远的《我坚决反对反科学的所谓“人体特异功能”宣传》一文。这篇文章从来就没有出现在于光远的各式各样的文集之中,所以何祚庥培养的反伪博士曾昭贵只从聂春荣的反驳文章中摘录了一句话:“我想有朝一日再写一批文章,再来一次战斗。”【526】同样,申振钰从中摘录的也是这句话。【518】而据聂春荣说,于文提到“美国异常现象调查委员会”及《怀疑者》杂志的报道,当作“人体特异功能”不存在的证据。【284】

1996年2月,于光远又说了这样的话:

“在1987年我虽然没有能集中时间去进行这个工作,但我一直在做搜集资料方面的工作,在这个领域中发生的比较重要的事情我没有不知道的。1988年我会见了声称‘异常现象科学调查研究委员会’的代表团,同他们进行过座谈。”【589】

到了2002年,于光远再次推销这个洋枪队:

“萨根还是‘美国超自然现象说法科学探究委员会’的成员,这个委员会是由美国若干反对伪科学的科学家组成的,其中有物理学家、心理学家、社会学家、哲学家,他们有诺贝尔奖金的获得者,也有萨根这样的教授、作家。在这个组织中还有其他方面的专家。这个委员会的成员在美国都有很高的威望。我没有机会与萨根相识,但是,这个委员会的另一个成员兰迪大约10年前来过中国,我们见过面,一起举行过座谈。他是一位魔术大师。是他揭穿了来自以色列的尤里·盖勒。兰迪开出一张一万美金的支票,向一切宣称具有特异功能的人挑战,说凡有谁能在他面前证明人体特异功能的存在,立即付出这一万美元。这张支票还履行了法律手续,上面有公证部门的公证背书。他告诉我这张支票已在他怀中放了23年,揭露骗局几百次,无人能把这笔钱拿到手。那次来华在北京他当面揭露了一位‘气功师’的欺骗。”【13, pp.201-202】

事实是,当那帮“科学警察”在1995年派出第二个洋枪队时,它的东道主已经不再是《科技日报》的林自新了,而是中国科协的申振钰。而谁都知道,申振钰就是于光远的狗腿子,没有于光远的批准,她啥都不敢干、也啥都干不成。因此推测,林自新在1987年邀请洋枪队、洋枪队在次年访华,也一定得到了于光远的点头同意。实际上,于光远在1989年初突然跳出来再次对“人体特异功能”发飙,极可能是因为洋枪队没能打出预期的战果,导致“于老”彻底“毛了”——他在那个山雨欲来的关头到香港煽风点火,绝不可能是偶然的一时兴起,而只可能是出于精心的密谋策划。实际上,在1989年3月14日这一天,香港媒体突然间像是日本神风敢死队一般,一窝蜂般地向“伪科学”发起了冲锋【590】:

《气功大骗局??科技协会验证异能十数奇人无法过关》,1989年3月14日《明报》;

《特异功能?气功?人体通电点灯烧牛肉科技协进会拆穿把戏》,1989年3月14日《东方日报》;

《科学家与气功师共同实验人体通电常人亦可做实验证明与异能无关》,1989年3月14日《商报》;

《科学异象研究组“耍把戏”“电不死”可以练成结论是气功师身体带电非特异功能》,1989年3月14日《文汇报》;

《人体可通电传电、升压降压特异功能绝技常人亦可做到香港科技协进会异象组揭秘》,1989年3月14日《星岛日报》;

《科学协公开实验反证驳斥部分特异功能人体通电及变压并非真实,受过适当训练皆可做到》,1989年3月14日《成报》;

《本港一科技协会做出联合实验,人体通电与气功无关,完全不是特异功能,普通人士经简单训练皆可做到》,1989年3月14日《天天日报》;

《人体通电科学理论与特异功能两回事》,1989年3月14日《天天日报》;

《人体通电吞胡椒粉揭穿原是欺人把戏》,1989年3月14日《华侨日报》。

上面这一幕戏,“自发产生”的可能性是零,被人幕后操纵策划的可能性是百分之一百。而那只从幕后露出来的黑手,与一个叫“港科协”(“香港科普协会”)的组织密切相连【591】,它是一个叫曹宏威的港客在自家创办的——就像方舟子的“新语丝中国文化社”一样。果然,曹港客后来不打自招,说自己是那个组织的“创会会长”。【592】九十年代末,曹会长是极力支持司马南诈骗活动的少数人之一。【593】进入二十一世纪后,曹会长变成了香港第一方粉。【594】那么,他在1989年到底是怎么突然想起要开办“港科协”并且起而“反伪”的呢?

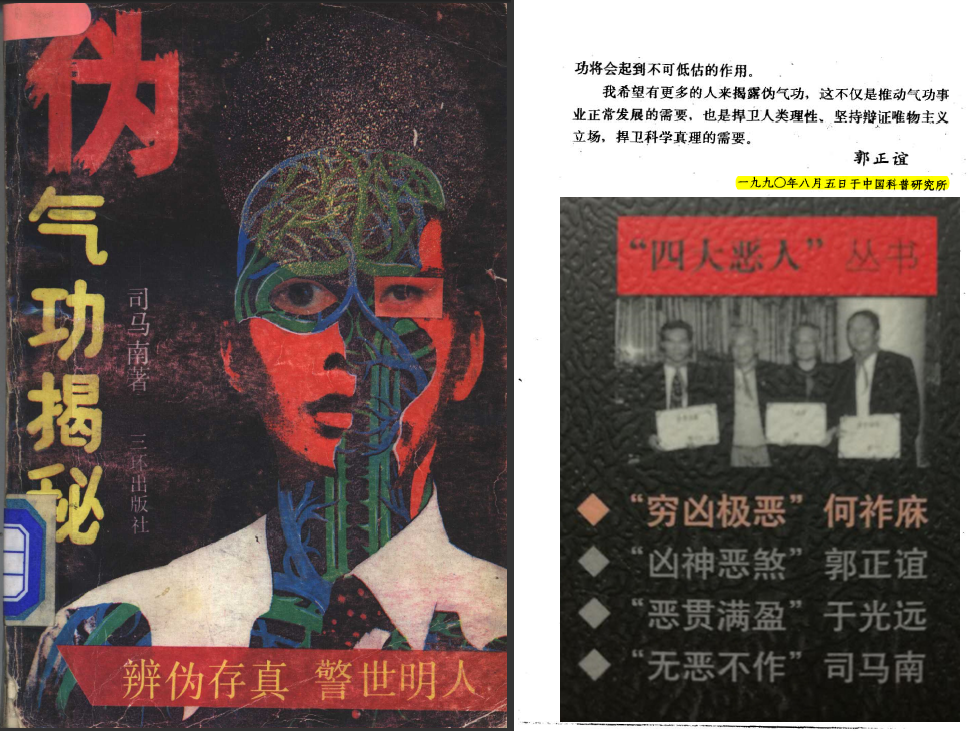

香港科纳曹宏威 从上世纪八十年代开始,港客曹宏威就打着“香港科普协会会长”的招牌与中国科学纳粹勾搭成奸,曾在1989年3、4月间策动香港媒体刮起“反伪”风暴,显然是在响应于光远的号召。【591】他在1998年冒充“海内外著名科学家”与于光远、何祚庥、郭正谊等人联手支持司马南搞“百万悬赏”特大骗局【593】,并且构陷胡万林【594】。从2007年起,曹宏威投靠中国科学纳粹二代帮主方舟子,为其烂书《科学成就健康》的出版发行造势。【595】2010年,曹宏威被方舟子认证为“香港大学反伪斗士”。【596】2011年4月,曹宏威以全国人大代表的身份宴请当时正被“方舟子、刘菊花夫妻双双抄袭案”丑闻死死纠缠的方舟子,方舟子为此不仅再次将他认证为“香港‘反伪科学斗士’”,而且还表扬他当年“曾联名十几名香港全国人大代表批评武汉法院对肖传国诉我损害名誉权一案的判决。”【597】上面的照片中的五人从左至右分别为彭大傻子彭剑,胡同串子司马南,港客曹宏威,科邪教主方舟子,方大脑袋方玄昌。在当时,彭、方、司马都是铁杆方粉,但到目前,彭剑和司马南都已成为方舟子的死敌;只有方大脑袋似乎仍旧死脑塌地地跟随主子继续作恶。(照片来源:【597】。)

6、推出司马南

在送走了洋枪队走了之后,于光远一伙并没有消停。1989年,于光远的女干将、自然辩证法研究会的副处长申振钰被派到隶属于中国科协的科普研究所担任学术研究室的主任。几乎是立竿见影一般,科普研究所马上就变成了“反‘人体特异功能’论”的大本营。这是申振钰自己的话:

“1989年8月23日,由中国科普研究所召开会议。主题是以下几个问题:1、展示近年来社会上流行的看相、算命等宣扬愚昧迷信图书和印刷品;2、由中宣部、新闻出版署负责同志介绍有关政策和情况;3、请有关专家对此类图书进行分析批判;4、交流情况讨论对策。会议还安排五位重点发言人:1.近年来流传的看相算命印刷物述评——郭正谊;2.手相、面相、血型——科学还是伪科学——郎景和;3.占星术的批判——李元;4.宗教、巫术与科学——申振钰;5.如何看待文化遗产——兼评风水术——陶世龙。这次会议除了一些专家、学者参与外,还有国家新闻出版署出版局、中宣部出版局、中央人民广播电台、北京电视台社教部、中央电视台、《科技日报》、《人民日报》、《光明日报》、《中国青年报》、《法制日报》、《中国妇女报》、《北京日报》、《北京科技报》、《工人日报》、《中国教育报》、《农民日报》有关人员到会。这是中国科普研究所公开向‘伪科学’挑战的信号。是自1982年中宣部下达24号文件后,反对‘特异功能’、反对‘伪科学’的第一次有组织的揭露与批判的活动。在这之后,中国科普研究所又组织了多次这样的活动。”【518】

上面这段话中透露出的最重要信息就是“交流情况讨论对策”这8个字;而它隐含的最大信息就是“气功”根本就不在他们“反对‘伪科学’”的议事日程之中。也就是说,于光远一伙当时对付钱学森的最大“对策”就是搞“贴标签、泼污水、打包、株连”,即给“人体特异功能”贴上“愚昧迷信”的标签,并且拼命让它与“宗教、巫术”扯上关系。果然,不到一个月,“由中国科普研究组织翻译的《科学与怪异》由上海科学技术出版社出版。”【598】实际上,那本书的英文原名是“Science and Paranormal: Probing the Existence of the Supernatural”,译成中文应该是《科学与超常:检验超自然现象的存在》。而它之所以被译为那么“怪异”的名字,就是在使用于光远的插标签招数。其实,那本书不过就是美国科学警察的“反伪”文集,由美国科学警察头子库尔茨作序,文章作者包括科学警察教父马丁·加德纳,曾东征中国的兰迪、克拉斯,以及海曼、萨根等极端科学主义者。也就是因为如此,这本书在美国就像科学警察撰写、出版的所有其他书籍一样,主要是供反伪帮在圈子内自娱自乐,在圈外,他们遇到的多是白眼、冷眼。例如,杜克大学科学史教授马斯科夫(Seymour H. Mauskopf, 1938-)就说它充满敌意(hostility)和十字军东征精神(crusading spirit)、更象是宗教裁判所(inquisition),该书没有提供多少新见解(this book provides few new insights into that issue),对相关主题的历史没啥用处(it of little use for the history of that issue)。【599】显然,所有这些缺点恰恰就是申振钰选中这本书的原因。

《科学与怪异》出版后八个月,1990年5月17日,科普研究所再次出面,召集“科技界、医学界、科普界、新闻界的专家学者30多人”开座谈会。这是申振钰的记载:

“会议由中国科普研究所常务副所长郭正谊主持。他说,自人体特异功能争论以来,斗争一直没有停止,虽然有中宣部文件,但并没有管住宣传者的声音,相反,变换形式愈演愈烈。出于一个科学工作者的责任,召开这次会议,大家一起兜兜当前的情况和看法。会上一些学者就有关‘特异功能’、‘气功外气’、‘练功出偏’、‘外气揭秘’、‘看相算命’等主题作了发言。参加这次会议的学者,一部分是反对特异功能的,一部分是批评‘外气’气功和看相算命的,这两部分人过去没有机会面对面交流。通过这次交流,大家认识到‘外气’气功,实际上就是人体特异功能的变种。可以说,这次会议是反对‘特异功能’,反对‘外气’气功两股力量汇合的会议。”【518】

上面这段话,就是所谓的“不打自招”,而它招出的秘密,就是在1990年之前,于光远一伙对“气功”根本就不曾“反对”过。

那么,“反对‘特异功能’,反对‘外气’气功两股力量”是怎么“汇合”的呢?

前面提到,从1982年下半年起,气功如同龙卷风一般开始席卷全国,到了林自新请来洋枪队镇压“人体特异功能”之际,全国练功人数已达两、三千万。也就是因为如此,国家科委、中宣部、和中国科协才会在1988年3月发布《关于气功的社会活动和宣传报道工作的通知》【518】;而那个洋枪队才会顺便“揭露了一位‘气功师’的欺骗”——那是他们一行“揭露”的唯一气功师;并且,他们的所谓“揭露”,和四川医学院及中科院心理研究所对“人体特异功能”的“揭露”毫无二致,那就是铁嘴断案:说你是伪,你就是伪,不伪也伪。

有道是,“木秀于林,风必摧之;堆出于岸,流必湍之;行高于人,众必非之。”随着气功大师的风起云涌层出不穷,一个叫张洪林的气功师开始了他的“反伪”生涯,而他“反伪”的对象就是所谓的“外气”。在1988年到1990年这3年间,张洪林总共发表了几十篇文章质疑“外气”的存在,而他质疑的方法与于光远质疑“人体特异功能”的方法极为相似,那就是“哲学评论”,其主要论点就是外气治病有效的原因不是外气本身,而是心理暗示——对,他承认气功确实能够治病。张洪林当时最大的恨事就是除了几个记者之外,根本就没有几个人搭理他。于是,就有了下面这个场面:

“大约1990年5月,在我们一次例行聚会上,《健康报》记者刘燕玲告诉我中国科协科普研究所要开一个有关特异功能情况的座谈会。包括我本人在内,我们反伪气功团队的不少人当时对特异功能问题不很清楚,但感兴趣。于是,由我直接与时任科普所副所长的郭正谊研究员进行联系,介绍了我们的情况和希望参加他们座谈会的想法。郭所长听了我的介绍,不仅欢迎我们参加他们的座谈会,而且希望我在座谈会上,向他们那些早就形成多年的反特异功能团队的人士介绍伪气功的情况,因为这也是他们感兴趣但不太清楚的事情。

“就是在这次座谈会上,我认识了龚育之先生,以及于光远先生、何祚庥先生等反特异功能的名人。我从专业角度对伪气功实质的介绍也立即引起他们的高度关注。在当时反击特异功能受到有关部门压制很难开展的情况下,龚先生等与会人员敏锐地意识到,大肆泛滥的伪气功实际也是打着气功旗号的特异功能。于是,揭露伪气功和揭露特异功能两个团队人员的偶然相遇,自然形成了联手反击伪气功的共识。原来独立存在的两个团队,从此开始汇成一个队伍,一起开展揭批伪气功和特异功能的斗争。而龚先生对我的关注与支持也从此开始。”【600】

上面这段话的重要信息全都保存在“龚先生等与会人员敏锐地意识到……”这句话之中了:只有在意识到“伪气功实际也是打着气功旗号的特异功能”之后,于光远一伙才决定打“伪气功”,而他们的真实目标,还是、仍旧是那个让他们恨之入骨的“特异功能”。可笑张洪林毕业于中国医学研究院,它后来改名为“中国中医科学研究院”,因此不论是按照真洋鬼子“科学警察”的说法,还是按照假洋鬼子方舟子、何祚庥的说法,他都属于“中医骗子”、是“糟粕”。也就是说,张洪林在与于光远之流联手“反伪”之际,就已经注定了自己被“反”、被“打”的命运——所谓的“自作自受”、“自取其辱”。

对于光远来说,张洪林的最大贡献,除了是让自己悟出可以通过反“伪气功”来反“人体特异功能”之外,就是把司马南推向了前台。据张洪林自己说,他和司马南早在1989年就已经相识,而司马南很快就皈依到了他的门下,即信奉“外气治病源于心理暗示”理论。【601】后来,显然是为了认于光远为自己的亲爹——司马南的真名叫于力,他曾公开表示“我愿意当于光远的儿子”【602, p.348】,所以他特别热衷于传播这样的谣言,故而他的把兄弟李力研在攒“拍马”书时,要故意“辟谣”,意在炒作此事(见【602】第十一章)——,司马南就曾撒下这样的弥天大谎:

“据司马南讲,他本人也是在‘正’和‘反’两方面的反复接触和‘反思’过程之后,特别是在接受了于光远和郭正谊等人的理论影响之后,逐步明白了‘外气’的实质,从而由一个‘很不容易被别人动摇’的‘外气’迷恋者,转化成了‘外气’的坚决反对者。”【602, p.4】

“全国的气功热很快发展到狂热的程度,与气功相关的特异功能也被炒得轰轰烈烈,打着‘气功大师’幌子的人遍地皆是,招摇撞骗,祸害不浅。当时于光远率先发表了反伪气功的文章,司马南读过后,也去作了番调查研究,打算写一本气功真伪意见两派对垒论战的报告文学,站在客观的立场上审视这一社会现象。”【602, p.8】

由此可知此这些“反伪斗士”不仅毫无廉耻,而且还撒谎不眨眼——请问“于光远率先发表”的“反伪气功的文章”在哪儿呀?

无论如何,在“两个团队,从此开始汇成一个队伍”之后不到三个月,司马南就隆重“出山”了。那次聚会后来不仅被张洪林说成是“伪气功从此走向低潮”的起点【603】,而且还被郭正谊吹嘘成“标志着中国反伪斗争打响了第一枪”、是“四大‘恶人’首次合作”【604】。而司马南的“狐朋狗友”——这是司马南自己的话——李力研则吹捧说:“他之‘出山’,注定会像核爆炸,在中国大地上产生巨大的冲击波。”【602, p.20】即使是在反伪帮的“正史”中,“司马南出山”也属于标志性重大事件:

“8月10日,在全国政协委员、中国科普研究所所长郭正谊的组织下,北京科学会堂举办了一个‘弘扬科学气功,揭露封建迷信’报告会。会上,张洪林等人作了《神化气功探源》等几场报告。另外,面对科学界、医学界和新闻界人士,一位名叫司马南的‘大师’表演了意念认字、抖药片、白水变味、一指禅停电扇、电气功等‘特异功能’。但是表演完后,他声明那不是特异功能。原来那是会议特意安排的。那次活动标志着司马南正式出山,开始揭露伪气功。”【526】

“1990年8月10日,在中国科普研究所组织过多次座谈会、讨论会的基础上,在反对‘伪科学’一些学者参予策划下,于8月10日在北京科学会堂举行了一次规模很大的《弘扬科学气功,破除封建迷信》报告会。主要内容有:1、什么是科学气功;2、伪气功种种;3、张香玉其人其事;4、谈谈走火人魔;5、近年来借‘气功’骗钱害命案例;6、‘气功’及魔术表演。

“参加会的有来自科技界、医务界、教育界、新闻界、政府有关部门130余人。报告会后,司马南和魔术师表演了社会上流行的所谓‘神功异能’的项目。诸如,‘意念认字’、‘抖药片’、‘白水变味’、‘一指弹停电扇’、‘意念提物’、‘口拉摩托’、‘倒拖汽车’、‘意念拨表’、‘意念移物’。还有两位气功师表演了‘轻气功’、‘电气功’表演完后,都一一作了披露。

“这次会议影响很大。它的作用和影响有三:1、揭露了打着‘特异功能’招牌的骗术,其实不过是‘魔术’、‘戏法’;2、给当时风行社会上的‘气功大师’以重创,揭老底辨真相,擦亮了人们的眼睛;3、让人们知道了什么是中国传统文化的气功,什么是伪气功,并懂得了‘眼见未必为实’的科学道理,对人们进行了一次科学知识和科学思想的教育。会后新华社、中新社及20几家新闻单位作了报道。香港甘钜博士看到报道后,欣慰地说,‘北京来的否定“外气”和“神怪气功”的报道也许能叫大人君子们和有识之士反思吧?’

“这次会议还有一个有意义的内容,就是司马南在经历了由一位‘虔诚的气功修炼者由人变成神,又由神复原为人的过程’。这次会就是他的大会演。也是第一次把他的复原展现给大众的场合,有人称这是司马南出山的日子,这个评价有道理。”【518】

注意上面这个记载中的这几个字:“在中国科普研究所组织过多次座谈会、讨论会的基础上,在反对‘伪科学’一些学者参予策划下”——如果说得简单一点儿的话,那就是“阴谋策划”这四个字。可以想象,他们为此曾“彩排”过不知多少次。

那么,司马南的戏法是怎么变的呢?这是司马南自述其“耳朵听字”的秘密:

“请大家注意他‘认’出的第一个纸条儿,他说纸条儿上写的是他的名字,台下后排有一个女声答应,是她写的。

“这秘密,第一就在她的身上。这个一闪而过的女人,是气功师的搭档。其实,她本来什么也没写,更没写什么红字。可气功师一问,她为什么又伪证自己写了呢?

“这第二个秘密就在于有人承认了本不存在的‘红字老师名字内容’之后,气功师佯做验证地打开第一个纸条,此时映人气功师眼里的是‘钱学森’。由于大家刚才高度注意气功师怎么用耳朵和天目认字、气功师宣称认出来了,观众中又有人认了帐,所以大家放松了对第一个纸条儿的注意,以为那不过是已认出了的纸条儿。气功师巧妙利用人们这一心理,窃了下一个纸条的内容。”【605, pp.148-149】

司马南一连串说出了七个秘密,但他就是没有说出那个最大的“秘密”,即张洪林也是他的“托儿”——他俩不仅在台上表演戏法愚弄观众,而且还上演了这样一出苦肉计:

“纸条辨认完了,马上交给张洪林,又交到大家手上,可谓是个个猜中、一字不差。于是当场有人质问张洪林:‘你说外气不存在,那么司马大师这种感应机制是什么?你怎么解释?’

“张无语。

“司马大师道:‘我欣赏您的观点,您是实事求是的。我更佩服您追求真理的勇气.’话未毕,大家轰堂大笑。

“张洪林:‘我是搞科研的,我尊重事实,我愿意对司马先生的功能进行研究和再思考。’”【606】

而他们转了这么大的一个圈子、使出了吃奶的力气搞的这一大套恶作剧,还是基于那个“伪逻辑”:只要我能够通过造假、欺骗的手段复制出你的特异功能,那就证明你的特异功能也是造假、也是欺骗。

神棍“反伪” 于光远在“反伪”十年之后祭出的最大“反伪”招术就是推出神棍司马南,让他高举“我是假的,谁是真的”大旗来“证明”特异功能——实际上是“气功”——“也是假的”。只是在那之后,“伪气功”才变成于光远“反伪”的内容之一。上面截图的背景来自《法律与生活》1992年第2期【607】,左下角彩图为该期封面;右侧彩图来自搜狐【608】。而就在一年前,司马南还承认,“在气功现象中,确有一些是现代科学术不能做出完满解释的东西。”【609】

可笑的是,在当时,司马南显然并不知道在于光远的眼中,“人体特异功能”与“伪气功”之间有着天壤之别,所以他以为于光远真的要“反伪(气功)”,所以他才会在其出山第一书《伪气功揭秘》(又名《伪气功秘闻录》》)中把所有的“人体特异功能”都称为“伪气功法术”。难怪于光远后来要这样给司马南“纠偏”:

“在这里我们不妨引用8月14日上海《新民晚报》中一则关于在北京举行的一行报告会的报导中的一段话:‘众目睽睽之下,发动前行的上海牌轿车被拖后转,车顶上的四块红砖被重撞击碎,近十米外的一杯水也在意念中变了味道……10日,在北京科学会堂,面对数百位料学界、医学界人士,一位复姓司马的“气功大师”和同伴还表演了灵学提物、意念猜字、电气功、轻功等“绝技”,当人们为之倾倒的时候,这位大师却不无冷酷地告诉大家,这些不过是魔术而已。’但是关于人体特异功能的伪科学却硬把‘这些不过是魔术而已’的东西,说成是真实的事实。”【610】

毫无疑问,司马南之所以要欺师灭祖改换门庭,就是要攀附于光远这根高枝儿、倚仗于光远这座靠山,就像十年前的邓伟志、十年后的方舟子一样;而于光远对他自然是张开双臂热烈拥抱。实际上,为了讨好于光远,司马南在“出山”之际还特意戏耍了一下钱学森,即在用“特异功能”把观众唬得目瞪口呆之际,他突然宣布:“我很负责地说,这不是特异功能,我以良心和党性担保,绝对不是。”显然是害怕别人理解不了自己煞费的苦心,司马南后来还特别这样说明:“良心和党性并不能担保特异功能的真实性,但当时有一位大人物曾用这种方式担保过特异功能。我也就跟着来了个‘担保’。”而司马南的小兄弟李力研则恶狠狠地说:“这叫‘以其治人之道还治其人之身’。”【605, p.19】

事实是,司马南的那本《伪气功揭秘》虽然在1991年5月才出版,但它早在司马南“出山”之前就已经完成——司马南在1990年5月就说“本人著有《伪气功秘闻录》一书,凡30万字,书中剖析了数十种气功骗术,并披露了许多鲜为人知的气功界内幕新闻”。【611】,而那本书的的序言是郭正谊写的,它的落款时间是1990年8月5日,也就是在司马南“出山”之前5天。所有这些都说明,那场“影响很大”的会议就是专门为“司马南出山”举办的,而出钱给他买场子、甚至买书号的冤大头虽然在名义上是中国科普研究所,但就像是《科技日报》花天价请洋枪队一样,那笔钱肯定有人给他们报销。

跳梁小丑马前卒 截止到1990年8月,“反伪四大恶人”中只有何祚庥尚未“出山”。上图显示司马南的出山之作《伪气功揭秘》以及郭正谊给它写的序言,落款日期是1990年8月5日。五天后,郭正谊让自己掌权的中国科普研究所为司马南租赁了北京科学会堂,供他表演,给他造势。

7、重拾笔杆子

其实,于光远一伙打出的这套组合拳——即请来美国科学警察洋枪队、在“海外”香港造势、招降纳叛推出司马南——来镇压“人体特异功能”的努力,在当时所起到的效果就是“杯水车薪”。例如,那场被“反伪斗士”们津津乐道、认为“影响很大”的“司马南出山会”只有百十人参加;而三个月后在同一地点举行的“国际生命科学院、重庆国际生命科技大学联合举办生命科学家张宏堡先生学术报告会”时,参加者却有三百多人,并且全都是名人、要人,仅负责保安的武警、公安人员就有三十人。这是部分参会者的名单:

“黑龙江省的常务副省长陈云林,山西省副省长乌杰,人事部副部长程连昌,中央办公厅老干部局局长赵钰。中顾委委员、原中纪委书记韩天石、强晓初,中顾委委员、原中组部副部长曾志,中顾委委员、原广西省委书记乔晓光,中顾委委员张闻天同志的夫人刘英,全国政协常委、原甘肃省省委书记杨植霖,原高教部副部长高沂,原邮电部部长钟夫翔,原国家文物局副局长金紫光,中国干部教育协会的常务理事、王稼祥同志的夫人朱仲丽和中国干协秘书长杨少平等领导同志;因故不能前来的卫生部部长陈秉章,《人民日报》社社长高狄,中顾委委员、原中组部部长陈野苹,中顾委委员,原中央办公厅主任冯文彬,中顾委委员军事科学院副院长刘震,原福建省委书记项南委托秘书和夫人到会。

“原北京军区政委傅崇碧、原海军副司令员杨国宇,原空军副司令员曹里怀,原兰州军区政委谭友林,原总政副主任、军事科学院第一副政委梁必业,军事科学院副院长宋文中,中顾委委员原乌鲁木齐军区司令员萧金夫,中纪委委员、原炮兵副司令员吴信泉,原总参政治部主任冯征,原警官大学副校长常真等。在听众席上,记者还见到了被誉为我国哲学界五大泰斗中的两位哲学名家--中央党校副校长邢贲思,中宣部秘书长沈一之,他们对这场报告会同样抱着浓厚的兴趣。”【612】

与之相比,“司马南出山会”顶多也不过就是一些“小巫”、“小鬼”的小打小闹。

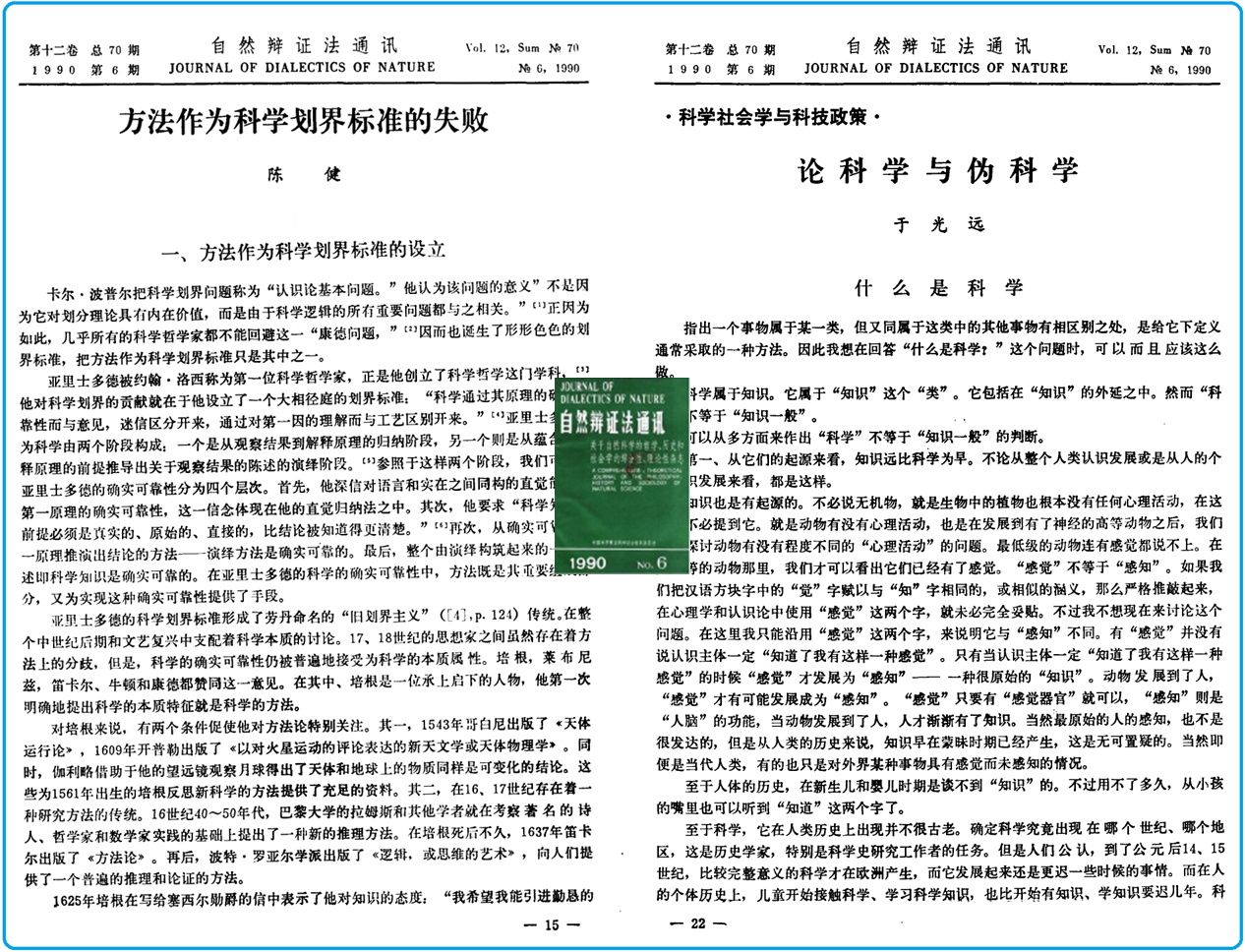

也就是因为洋枪队和草台班都没能奏效,于光远一伙于是又回到自己的老本行,即搞“哲学评论”。1990年最后一期《自然辩证法通讯》刊载了于光远的“科学哲学”论文,《论科学与伪科学》。这篇文章是于光远在“反对伪科学”八年之后做出的理论总结,也是他力图从科学哲学的角度和高度说明“为什么人体特异功能是伪科学”这个问题——他后来说,“这篇文章一般的讨论科学与伪科学的问题,我给它们界定了内涵和外延,指出在历史前进的过程当中,科学与伪科学各自的作用。”【13, p.103】那么,于光远达到这个目的了吗?答曰:不仅没有,它还充分“证明”,于光远岂止没有资格“反伪”,他连做“哲学评论”的资格都没有。

原来,所谓的“论科学与伪科学”,乃是科学哲学中的“科学划界”问题,而这个问题是科学哲学中的最基本问题之一,其重要性犹如马克思主义哲学中的“物质与意识的关系”一样。著名西方科学哲学家伊姆雷·拉卡托什(Imre Lakatos, 1922-1974)说道:

“在科学与伪科学之间划清界限并不只是座椅哲学中的一个问题,它对于社会和政治也至关重要。”【613】

而就像这个世界上所有的重大问题一样,人们至今也没有找出“科学划界”这个问题的答案。实际上,人们连对“科学是什么?”这样一个简单的问题都说不清楚,所以于光远的门徒方舟子在抄袭了自己所在学校教授的一篇关于科学划界问题的文章之后,会莫名其妙地以这样一句话结尾:

“归根结底,科学是一种方法,是战胜愚昧无知的最有力的武器。”【562】

而直到将近三十年后的今天,方舟子也没有告诉世人,所谓的“科学方法”到底是什么,因此证明他仍旧不知道“科学是什么”。

那么,“大学问家”于光远是如何破解这一世界难题的呢?答曰:这篇文章虽然长达七千字,但其结论完全可以用这么几个字来充分表述:“科学是系统化了的真知识,伪科学是(系统化了的)伪知识”——这是于光远的原话:

“关键是在对‘知识’的认识上。‘科学是系统化了的知识’中的‘知识’二字是‘真知’,当然不是‘伪知’。比如,世界上并没有什么飞碟,所有关于飞碟的‘目击者’的报导不是故意制造出来的谣言,便是错误观察的结果。有关存在飞碟的一切所谓‘知识’都是‘伪知识’。作为‘系统化了的(真)知识’的科学中当然不包括以飞碟存在为前提的伪科学。真伪科学的区别不在于定义。我们说‘科学是系统化了的知识’,当然就是‘科学是系统化了的真知识’,这个‘真’加不加都是一样的。问题是什么是‘真知识’,什么是‘伪知识’,这个问题只有对具体问题经过具体研究来解决。仍以飞碟为例,对这么多的‘目击者’作了报导,在实践上没有一个站得住脚的科学报告,在道理上根本说不通报导中的那样的飞行器可以通过这么遥远的距离到达地球。国际上有一个‘声称异常现象科学调查研究机构’曾对飞碟这种伪科学的宜传做了大量的调查工作,证明纯属子虚。”【610】

事实是,于光远的整篇文章都是在这样同义反复地循环论证,而他本人显然没有意识到自己是多么的可笑。再看看它的英文摘要:

“This paper discusses the concepts of science and pseudo-science and the long-term conflict between science and pseudo-science. The author thinks that the emergence of pseucdo-science was a social phenomenon and, therefore, social science research should be onducted on it, which is more important than the correspondent natural science research. Through study of the conflict with pseudo-science, more people can become aware of the rigorous scientific attitude. This is the aim of the study and criticism of pseudo-science.”【610, p.80】

如果非要把这段半通不通的英文译成中文的话,它就是:

“这篇论文讨论科学与伪科学的概念以及科学与伪科学之间长期的斗争。作者认为伪科学的出现是一种社会现象,因此应该对之进行社会科学研究,它比相应的自然科学研究更重要。通过研究与伪科学的斗争,更多的人能够了解严谨的科学态度。这就是研究批判伪科学的目的。”

这段话是什么意思呢?原来,在正文中,于光远写道:

“为了同伪科学作斗争就要对伪科学作科学研究。对伪科学的研究是一个真正属于科学研究的课题。这种科学研究包括自然科学方面的研究,也包括社会科学方面的研究,即当某一伪科学是以自然科学的面貌出现时,我们就需要对它作自然科学的研究。同时我们应该承认,伪科学的产生是一种社会现象,因此我认为必须对伪科学作社会科学的研究。甚至我认为可以说,对伪科学作社会科学的研究比对它作自然科学的研究更加重要。反对伪科学斗争的长期性就是从这种研究中得出的结论。”【610, p.27】

而所有这一大套,都是建立在“伪科学是伪知识”这个“理论”之上的。也就是说,于光远“同伪科学作斗争”的前提就是根据自己的信仰、教条、直觉、常识来把对方打成“伪科学”,然后再对它进行“科学研究”,并且主要是“社会科学研究”——其实质就是所谓的“哲学评论”。至于什么是真、什么是伪、如何检验真、如何辨别伪、如何证明一个知识是伪知识、一个理论是伪科学,这些问题,于光远大概连想都没有想到,遑论解答了。而就是这样一篇不知所云的文章,在几年后被于光远的徒孙、何祚庥的博士研究生曾昭贵给予高度评价:

“这篇论文对科学与伪科学作了界定,并指出,同伪科学的斗争是一项长期的任务,有必要对伪科学作社会科学的研究。”【526】

三年后,这句话又被于光远的跟班申振钰完完整整地抄进了自己的文章之中。【518】也就是说,于光远自己搞循环论证还不算,他的徒子徒孙们还要通过抱团取暖、互相抄袭搞转圈论证来给他喝彩、叫好。

事实是,终其全篇,于光远也没有提及任何一个人对“科学划界”这个问题的研究,更没有给出一篇参考文献——他只承认,他的“科学是系统化了的知识”就是“不久前我在新版的美国百科全书‘科学史’这个条目中看到”的。其实,所谓的“科学是系统化了的知识”(science is systemized knowledge)乃是19世纪的惯常说法【614】,所以杜威才会在20世纪初说这是“众所周知的观念”(The familiar notion)【615】。而在那之后八、九十年间,关于科学的定义又发生了何等的变化。可是,于光远竟然如此抱残守缺,会到“美国百科全书”中挑出这样一个东西当作法宝来讨论科学哲学问题——这与其关门弟子方舟子捧着一本过了时的《大英百科全书》与人辩论“决定人类性别的基因”问题【559】,何其相似!

实际上,早于光远之前十年,就有人在《复旦学报》上发表了一篇“论科学和伪科学”的文章,其中明确地说,

“凡是经得起实践经验的检验的,亦即正确的,就是科学,凡是经不起这种检验的,亦即谬误的,就是伪科学。这也就是划分科学同伪科学的经验标准。”【616】

显然,于光远或者是不能接受这样的标准,或者是对之一无所知,所以在他的文章中,你根本就看不到它的影子,也不会得知这样观点的存在。

总而言之,于光远是一个最为典型的“座椅哲学家”(armchair philosopher),他最为拿手的活计就是对自己精心制造出来的伪问题冥思苦想,然后给出符合自己意愿的伪答案,而对于别人的“系统化了的知识”或者茫然无知,或者不屑一顾。实际上,他的这篇科学哲学文章根本就没有什么“哲学”的味道——它发表在《自然辩证法通讯》的“科学社会学与科技政策”栏目,而不是“科学哲学”栏目。在该期杂志的“科学哲学”栏目中,有一篇来自南京大学硕士研究生陈健的文章,题为《方法作为科学划界标准的失败》。【617】两相比较,即使你对“科学哲学”一无所知,即使你从来没有听说过“科学划界”这四个字,你也能从中看出个上下高低。换句话说就是,如果不是署名于光远的话,于光远的文章不大可能被任何有点儿水准、有点儿自尊的学术期刊接受并且发表,因为它的全部文字都可以浓缩成这四个字:不学无术。而据于光远自己说,“反对伪科学”是他唯一可以称为“专家”的领域。更好笑的是,于光远的这篇文章后来竟然被一个专门研究中国当代文学但不知什么原因突然转行研究“传播学”的“博导”捧上了天,说“于光远的论著构筑了一个批判伪科学的学术话语体系,对伪科学构成一种从理论根底上予以击毁的杀伤力。”【618】而就是这样的痴人说梦之作,竟然还被评为教育部第五届高等学校人文社会科学研究优秀成果二等奖。【619】由此可知反伪帮的一个共同特点,那就是无学(问)有(邪)术,所以他们才会那么热衷于“打假”、“反伪”。

盛名之下,空空如也 1990年第6期《自然辩证法通讯》发表了两篇关于科学划界的文章,一篇来自名不见经传的研究生陈健,一篇来自中国第一批学部委员、闻名遐迩的“大学问家”、“大思想家”于光远。两篇文章首尾相接,但前者属于“科学哲学”论文,后者属于“科学社会学与科技政策”文章;前者引用了18篇参考文献——从亚里士多德到培根、从波普尔到费耶阿本德——,而后者只说自己阅读了一本美国百科全书中的“科学史”辞条。于光远用“真伪知识”来界定“真伪科学”本来就已经属于循环论证,但实际上,他连如何区分“真伪”这个问题都没有“论”到。也就是因为无法定义什么是“伪科学”,于光远的跟班龚育之后来提出了一个“很妙的可操作的定义”:“他说不要去从学术上争论什么叫伪科学,就是说,我们反对的是‘假借科学的名义,或者假借气功名义,宣扬封建迷信,诈骗钱财,坑害老百姓,坑害国家的伪科学’。”【620】于光远后来也接受了这个定义,说他所说的“三伪一所谓”的共同特点是:“假借科学名义,行坑蒙拐骗之实。”【621】也就是因为如此,反伪帮后来在反伪之时,一定要想尽一切办法给对方插上“骗钱”的标签,与它们伪不伪、科不科、学不学根本就没有关系。换句话说就是,“反伪斗士”们实际上是以编外警察自任;但对于他们同伙如司马南、方舟子的“骗钱”行为,这帮编外警察照例会选择性失明。实际上,何祚庥、郭正谊、司马南等人曾赤膊上阵帮助方舟子骗钱。【622-623】

需要指出的是,《论科学与伪科学》这篇文章不仅凸显于光远这个“哲学家”对哲学问题,至少是“科学哲学”问题,一窍不通,它还反映出于光远当时对“人体特异功能”的仇恨与日俱增:在文章中,于光远只是顺便提到“气功”两次,无一字评论;而他提到“特异功能”14次,全都是负面评论——由此可知当时让他耿耿于怀的“伪科学”到底是什么东西。所以,于光远的亲信董光璧在其《中国近现代科学技术史论纲》中将于的那篇“论文”定性为“评论”,并且这样总结它的内容:

“他认为打着科学旗号的特异功能宣传属于伪科学,与伪科学的斗争不是百家争鸣的问题,而是揭露其欺骗策略。他还认为,对伪科学的研究是一个真正属于科学研究的课题,这种研究能够使人懂得严格的科学态度是怎么一回事。”【129, p.163】

也就是说,于光远从头到尾都是在表达自己的个人观点,而不知道自己撰写“论文”的任务和目的应该是证明自己观点的合理性、可信性、科学性,即获得读者的认可。

大约与写作《论科学与伪科学》同时,1990年10月,于光远在“《周易》和自然科学研讨会”上发表了长篇讲话,题为《坚持科学态度——对当前我国〈周易〉研究的一个恳切的希望》。这篇讲话稿一年后在《自然辩证法通讯》上发表,后来又被于光远收入多本书中,包括《反“人体特异功能”论》。《周易》与人体特异功能有什么关系吗?当然。看看于光远是怎么扯上关系的:

“1979年4月,四川‘发现’一位名叫唐雨的少年能够用耳朵认字(关于唐雨耳朵认字的骗局在1979年报纸上刊出后不久,四川医学院就派人作过调查,弄清这是弄虚作假)。在这之后,在我国已进行了长达十一年之久的所谓‘人体特异功能’的宣传。在这种宣传中就不是弘扬我国传统文化中优秀的东西,而是去宣扬我国哲学思想中的糟粕,祖国医学思想中的糟粕、中华武术中的糟粕和我国古文学中的糟粕,并把它们集中起来。《周易》研究中出现的那一股文化倒退现象,同‘人体特异功能’的伪科学宣传之间的联系是非常明显的。有一本书中写道:‘《周易》所提供的预测方法,对自然、社会和人生种种问题进行预测是否科学,目前还处在研究阶段,正如现代科学对气功、特异功能的研究还处在潜科学的阶段,采取简单肯定或否定的态度是不利于科学和学术发展的’。从这段话中就可以看出,所谓‘周易预测学’,同所谓‘人体特异功能’是同一类的货色。《周易预测学》一书的出版者,忽然谦虚起来,说了上面所引的这一大段话,文中说不要别人简单地肯定它,只是一句陪衬的话,目的是不要别人简单地否定它。明明白白地是反科学的东西,难道我们能以‘有可能是科学的东西’去对待它,不去简单直截了当地否定它吗?”【624】

还记得于光远在1981年“投入战斗”是因为肖前等人的《辩证唯物主义原理》一书肯定了“人体特异功能”了吗?而在九年后,因为一本《周易预测学》中也含有了类似的文字——于光远的引文来自该书“出版者”撰写的“出版说明”——,于光远于是就又跑到“易学界”去“投入战斗”了。真是穷且弥坚、老当益壮啊。实际上,于光远跑到那里大吵大闹的真正原因很可能是张震寰为《周易预测学》题写了书名。

显然是在主子的带动下,打手申振钰在1991年前后也摇身一变、变成了“科学哲学家”,她先是在中国自然辩证法研究会主办的《医学与哲学》杂志上连载《伪科学的方法论特征》【625】,然后化名“甄玉”在《自然辩证法通讯》上发表《超心理学与伪科学》【626】。对,和她的主子一样,申振钰也把自己的矛头对准了“人体特异功能”,而对“伪气功”视若无睹。可笑的是,尽管申振钰把洋枪队送给她的那堆废铜烂铁翻了个遍,但到头来她也不过得出这样一个结论:

“超心理学决不是什么科学的‘新发现’,倒更象是伪科学。”【626】

实际上,如果论“象”的话,他们那帮身穿“科学警察”制服的人比谁都“更象”是“伪学者”——她披马甲、蒙面罩上阵本身就证明了这一点——;而如前所述,“中国自然辩证法研究会”就是一个如假包换的“伪科学组织”。

8、再拜洋大人

1992年新年伊始,于光远就遭到当头一棒。由中国科学院资助,《走向21世纪的生物学——未来生物学(1991~2020年)预测》一书由出版华夏出版社出版。这本书由中国科学院、中国农业科学院、中国医学科学院、中国预防医学研究科学院、国家计划生育委员会科学技术研究所五个单位的37名研究人员综合了大约四百名高级专家——包括于光远的老跟班何祚庥、查汝强,以及后来反伪帮的重要成员胡亚东等人——的意见,对生物科学的未来发展做出了预测。而该书的附录就是一份调查报告,结果表明,绝大多数科学家对“人体科学”研究抱持正面态度,认为它们是“伪科学”的人只占极少数,即13.6%。

也就是因为在中国的科学家中难觅知音,所以于光远一伙再次把希望寄托在洋枪队的身上。这年4月,由申振钰等人编写的《剖析洋迷信》一书由北京出版社出版。【628】为什么一帮“反对伪科学”的中国人要在中国“剖析洋迷信”呢?答案非常简单:其原因与于光远十年前非要说“人体特异功能的研究就是灵学的一个变种”一模一样,那就是要给他们所“反对”的东西贴上“西方”的标签,为从政治上剿杀对手埋下伏笔。也就是说,申振钰之流“编写”这本书的目的就是要给于光远背书,所以他们才会鹦鹉学舌般地跟着于光远痴人说梦:“英国著名科学家汤姆逊爵士在《科学大纲》一书中还写了‘心灵学’一章。”【628, p.4】问题是,他们为什么要等这么长时间才开始背书呢?答曰:在那之前,他们的脑袋中空空如也。申振钰后来不打自招,承认《剖析洋迷信》一书就是在美国科学警察的“影响”下完成的:

“从以上中国学者在反对超自然现象的探索研究中可以看出美国CSICOP组织的工作对中国学者的影响。这期间,虽然只有一次美国学者直接来访,但却给中国带来一股新风,让我们了解到国外的情况,从而增强了有志于此领域的中国科学工作者的信心,对进一步加强两国学者的学术交流与合作,找到了共同的交汇点。”【567】

也就是说,从于光远向十九世纪的德国人恩格斯乞灵,到他的徒子徒孙向二十世纪的美国“科学警察”跪拜,他们的行为方式和思维方式都是一个:以夷制华、洋为中用、攘内必请外鬼。换句话说就是,除了拿“文明棍”打人之外,他们自己根本就没有任何能够拿得出手的东西。

果然,《剖析洋迷信》一书出版之后刚过半年,申振钰就又跟着郭正谊、林自新等人颠儿颠儿地跑到美国去参加“科学警察”的年会,她还顺势成为该组织的中国联络员,林自新则当选为“理事”。【567】这标志着自称是“马克思主义者”的于光远团伙正式成为美国科邪教的信徒和附庸——五年后,何祚庥宣布,要由龚育之控制的“两科联盟”出面组织一个“超自然现象、特异功能现象调查、测试、评估志愿者委员会”【629】,其实质就是要在中国复制这个美国伪科学、真科邪组织。而就像四年前洋枪队访华时申振钰负责新闻报道一样,这次土奴才朝拜洋主子的活动也由她负责报道——与她的“打假”、“反伪”文章一样,她的报道也是谎话连篇。看看这段话:

“会议的中心议题是讨论科学、非科学和伪科学的划界问题以及对于声称异常现象的科学方法论问题进行学术交流和讨论,会议邀请了英国、美国、加拿大的著名学者作了学术报告。”【630】

事实是,那次年会的主题是“公平、欺诈、女权主义:文化与科学的对垒”(Fairness, Fraud, and Feminism: Culture Confronts Science)。关于那次开了两天的会议,至少有两篇长篇报道,他们都没有提到什么“划界问题以及对于声称异常现象的科学方法论问题”。【631-632】根据前一篇报道【631】,大会主席保罗·库尔茨在开场白中还特别对这个组织的历届年会——包括1992年年会——的主题与伪科学和特异功能没有直接关系做出了解释。所以说,那伙打着“中国科协学术代表团”旗号的“反伪斗士”或者是压根儿就没有开会,或者是根本就没听懂人家在说什么,或者就是故意编造瞎话唬弄国人。接着看申振钰的这段话:

“英国牛津大学著名生物学家理查德·通金斯(Richard Dowkins)在会上作了‘科学思想中的病毒’的学术报告。以批判的头脑抨击了冒充科学思维的伪科学现象。他指出:在英国和其它国家出现的以研究人体特异功能为宗旨的组织和个人,利用现代生物学的成就,抽象地、虚幻地去解释所谓人体的异能,这不仅无助于证实人体异能的存在,相反,助长了科学中的作伪现象。”【630】

早在七十年代,道金斯(Richard Dawkins, 1941-)就因为出版《自私的基因》一书而名满天下——它在1981年就被译成中文出版。可是,直到九十年代,“中国科协”派出的“学术代表团”在亲耳聆听了他的学术报告之后还会把他称为“通金斯”,并且还会把他的英文名字拼错——你说这帮混子哪儿有资格搞“学术”?实际上,毕业于清华大学、一直宣称自己根据德文版翻译《自然辩证法》的于光远,其英文水平也相当骇人,因为他说自己曾看到过这样的英文:“to have know everything about something and something about everything.”【9】方舟子不是一直死死地抓住肖传国公布的友人信函中含有“Dr. Xiao will won Nobel prize”这样的英文而暗示肖传国造假吗?【633-634】那他老恩公的“to have know”岂不说明他从来就没有真正掌握英文——遑论德文——吗?

实际上,申振钰的关键问题并不是她的不学无术,而是她的信口开河。“理查德·通金斯”在科学警察年会上作的那个学术报告的标题根本就不是什么“科学思想中的病毒”,而是“意识病毒”(Viruses of the Mind)。那个讲演的内容后来被科学警察组织的机关刊物摘要介绍,全文被科学警察主席保罗·库尔茨在自己的刊物上发表【635】,其主旨就是攻击宗教,不仅与“人体特异功能”没有一丁点儿关系,它与“伪科学”也没有一分钱的关系——文章中唯一提到“science”的地方就是论证“科学不是病毒”。不仅如此,道金斯在讲演的第二天还抱怨说,大会主席因为他攻击宗教的言论而敲打了自己。【636】

你说这帮“反伪斗士”编造瞎话的本事和胆子又多大?

科学欺诈 1992年10月,林自新、郭正谊、申振钰、董光璧、张洪林五人打着“中国科协学术代表团”的旗号出席美国科学警察组织CSICOP在达拉斯市举行的年会。会后,申振钰化名“辛芃”在《自然辩证法通讯》上发表了一篇报道,其内容几乎全部都是蓄意编造的。据申振钰说,“中国学者的论文摘要发表在CSICOP组织的会刊《Skeptical Inquirer》上”;但我逐页查询该刊各期,也没有找到任何相关信息。上图左侧为CSICOP机关刊物The Skeptical Inquirer发表的相关报道首页,右侧是申振钰报道的首页,黄色标记的文字为其信口雌黄之处。

不过,申振钰一伙不远万里跑到美国,其目的并不仅是为了编造洋瞎话,而且还是要与洋大人联手在中国搞“反对伪科学”。这是申振钰的振振之词:

“此次由中国科协研究中心组织的学术代表团,参加美国CSICOP组织的16届年会,是我国学者第一次组团参加这样的国际学术活动,有机会将中国近一、二十年对异常现象研究的现状及学术见解在国际学术讲坛上发表,并受到CSICOP组织的高度重视及与会者的关注,这表明我国对超常现象持怀疑态度学者的研究已经跨出国门,走向世界。会议期间CSICOP组织主席美国纽约州立大学著名哲学家保罗·库尔兹(Paul Kurtz)同CSICOP组织的其它成员一起接见了中国代表团全体成员,并就双方感兴趣的学术问题及今后合作的问题交换了意见,并就出版问题,建立组织问题及进一步加强学术交流方面的问题达成初步协议。库尔兹主席表示,在美国将为中国学者提供出版有关著作的条件,并希望把中国学术界关于对伪科学方面的研究纳入世界研究的范围内。会后Kurtz主席送给中国学者科学哲学和反伪科学的图书肆拾余本,为中国学者进一步研究、了解世界有关异常现象方面的问题,提供了很有价值的资料。”【630】

上面这段话的文眼就是“接见”二字,它们明白无误地表明,这个“由中国科协研究中心组织的学术代表团”比“CSICOP组织”矮了一个辈份,并且自认是后者所扶持、甚至豢养的精神奴仆。实际上,尽管申振钰当时还在扭扭捏捏羞羞答答地称自己及同行是“对超常现象持怀疑态度学者”,但十年后,她就径直把自己称为“中国怀疑论学者”:

“1992年10月,由郭正谊、林自新率领,由申振钰、董光璧、张洪林组成的中国代表团参加了在美国得克萨斯州达拉斯举行的美国对于声称异常现象科学调查委员会(The Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal简称CSICOP)第16届国际年会。这是中国怀疑论学者第一次跨出国门参加怀疑论组织的国际会议。”【518】

看明白了吗?那几个人与其说是“中国学者”,倒不如说是于光远的“干将”或“打手”——董光璧之所以捞到了那个美差,唯一可能的原因就是他在刚刚出版的《中国近现代科学技术史论纲》一书中对“人体特异功能”做出了抨击。尽管那本从十六世纪末写到二十世纪八十年代的书总共不到两百页,但它却在人体特异功能上面花了7页的篇幅【129, pp.157-163】,难怪于光远会在病榻上给它写序,并且表示赞许:

“这本书对争鸣方针和科学意识与非科学意识的矛盾问题,给以很大篇幅来论述,这是它的一个特点。在翻阅这本书清样时我注意到了这一点,对之,我是很高兴的。”【129,于序】

也就是说,只要你肯跟着于光远干,你就不愁捞不到好处:既能像邓伟志那样成为百搭学霸、又能像申振钰那样当上处长主任、最不济也能“跨出国门”周游世界——还记得十年前于光远曾担心“伪科学们”会搞到“出国名额”吗?事实是,申振钰之流不仅不是什么“学者”,他们连“怀疑论者”都算不上,因为他们的头脑中只有两套系统,一套是“信”,另一套是“不信”:他们坚信于光远,他们坚决不信于光远所不信或否认的所有一切,包括事实。这一思维模式被后来方舟科邪教完整复制。

也就是因为他们的一切都来自“跟着于光远干”,所以他们那次朝圣的目的也只有一个,即取回“洋经”、拿它镇压中土的“人体特异功能”这个妖魔鬼怪。这是申振钰在那篇报道中自己说的:

“通过这次参加美国CSICOP组织16届国际学术年会同参加会议学者的交流及对美国的考察,我们感到中国加强这方面的研究是非常必要的。近一二十年在中国大地上一次次狂热流行的‘特异功能’热和‘外气’热,没有引起科学界更大的震动。这种在西方已经出现了100多年的超心理学,在中国仍然以‘新的科学现象’诱惑着千万万人,甚至经久不衰,不仅已经造成了严重的社会后果,欺骗及至人命案屡有发生,而且使科学本身也受到了严重的污染。一些伪科学及封建迷信也借此沉渣泛起。这种现象不能不引起科学界严重的注意。现在不仅需要科学界、学术界从超心理学的历史考察,超心理学和科学方法论,超心理学的社会学探讨等诸方面进行深入、细致的研究,而且更应该关注所造成的严重的社会问题,那些打着超常、特异功能招牌以攒钱为宗旨的欺骗直至造成人命案的事件并没有得到科学界舆论界的重视以及法律的严厉惩罚,相反,在科学的名义下还受到层层保护。我们的一些严肃的科学家由于厌弃把自己卷入喋喋不休的争论中而放弃对伪科学的批评。从这个角度来说,我们的研究还是相当薄弱的,为了坚持科学的严肃性,弘扬科学精神,宣传科学道德,清除由于欺骗、作伪以及宣传伪科学给科学和社会带来的精神污染,我们有必要加强这方面的研究。”【630】

俗话说,听话听声,锣鼓听音。而在上面这段话中,它的“声”就是“超心理学”,也就是“灵学”和它的“变种”——“人体特异功能”——;而它的“音”就是“人命”、“污染”。可以毫不含糊地说,这样的“声音”构成一年后中共中央国务院《关于加强科学技术普及工作的若干意见》出台的重要背景(后详)。

9、图穷匕首见

在于光远的反伪历史上,1993年虽然看似平淡无奇,但他却干了一件大事,那就是朝着钱学森发射了一支箭头浸满了毒汁的暗箭。

(1)“亩产万斤”理论,永远的疮疤

前面提到,于光远后来曾反复自曝其丑,即把自己在大跃进年间向毛泽东汇报苹果嫁接南瓜当作自己“失职”、“丢脸”的事情,它也被那些“于粉”们当作于光远知错能改善莫大焉的例证。而这个故事的最早出处就是于光远在1993年发表的《毛泽东与科学规划》一文。这是那个故事的来龙去脉:

“1958年夏天,在‘大跃进’的高潮中,聂荣臻带了张劲夫和我去中南海向毛泽东汇报工作。毛在中南海游泳池旁边的卧室接见了我们。一见面毛就说:‘现在钢指标上得这么高,我怎么压也压不下来。’显得有些发愁的样子。当时给我的印象是他不认为指标越高越好,而是发愁提得太高。引起我注意的是,这间卧室的墙上张贴了好几张关于水压机增长计划的示意图。聂抓紧时间向他作汇报,既讲科学研究机关中的工作,也讲群众性的科学试验活动。聂讲完,张劲夫补充中科院的情况,我补充群众中的科学实验的情况。在我的补充中,讲了山东省委给中央写的一个报告:某个村的农民做成了这样一件事,把正在成长的苹果连枝从树上摘下来,插在正在生长的南瓜里,随着南瓜的长大,苹果也长得比普通的苹果大。那次我竟把浮夸到可笑地步的事当作真实情况向毛汇报。我是个学自然科学出身的人,而且是在党的科学工作中负有很高责任的人,做这样的事情,后来想起来,觉得自己不但失职,而且实在丢脸。当时我头脑中‘相信党、相信群众’的观念太强了,竟然忘记了维护科学。根据阳光辐射的数量计算得到的粮食可以大大增长的那篇《人民日报》的文章,就是在那天汇报时毛对我们说起的。我在毛处汇报中失职这件事从来没有人提起,也不会有人记得,但是我多次反省。这些年我反对‘人体特异功能’的宣传,就是为了维护科学性而必须坚持的严肃态度。”【29】

在中国科学警察们编纂的“反伪年谱”中,上面这段话——不,是“根据阳光辐射的数量计算得到的粮食可以大大增长的那篇《人民日报》的文章”这半句话——,占据相当重要的地位。这是曾昭贵的记载:

“5月,于光远在《炎黄春秋》上发表文章:《毛泽东与科学规划》。文章谈到大跃进时,《人民日报》曾发表有人根据阳光辐射的数量来计算粮食产量的文章,来证明亩产十万斤是可能的,并把这事与特异功能相联系。”【526】

这是申振钰的记载:

“1993年5月,于光远在《炎黄春秋》杂志上发表文章:《毛泽东与科学规划》。文中涉及《人民日报》曾发表有人根据阳光辐射的数量来计算粮食产量的文章,来证明亩产10万斤粮食是可能的,并把这事与此人支持特异功能联系起来,认为同样是违背科学的。”【518】

这是涂建华的记载:

“5月,于光远在炎黄春秋上发表《毛泽东与科学规划》一文指出:大跃进时,人民日报曾发表有人根据阳光辐射的数量计算粮食产量的文章,来证明亩产十万斤是可能的。并把此事与特异功能相联系。”【545, p.231】

也就是说,尽管于光远没有直接挑明,但他手下的小喽罗们却众口一词,不仅都说钱学森曾在1958年发表文章“证明亩产十万斤是可能的”;并且,他们还都说于光远的这篇文章就是要揭钱学森的这块烂疮疤。除了在私下里统一了口径之外,怎么可能发生这种情况?

事实是,钱学森在《人民日报》上谈论“亩产”的文章只有一篇,即《发挥集体智慧是唯一好办法》;而那篇文章总共将近三千字,“根据阳光辐射的数量计算得到的粮食可以大大增长”的文字只有下面这些:

“最近我算过这么一个粗浅的账,就是地球上一个单位面积上,受太阳的能有多少。假设我们说一天太阳光照在地面上,只照八小时,一年三百六十五天,八小时太阳光照上去,如果我们只计算1%的能用来转变为植物有效利用的能,这个能把水和二氧化碳转变为淀粉,那么就可以在一亩面积上年产约八千市斤的淀粉。”【637】

问题是,自称对农业“外行”的钱学森为什么会突然间对粮食产量问题产生了兴趣?

原来,1957年11月13日,《人民日报》在头版头条用通栏标题发表了一篇社论——它不仅位置显赫,而且口气极大,颇有君临天下的气派。半年后,毛泽东特意向中共中央政治局推荐这篇文章,说它“主题明确,气度从容,分析正确,任务清楚。以‘跃进’一词代替‘冒进’一词从此篇起。”【638】看看它是怎么布置“任务”的:

“高级知识分子,特别是同农业有关的科学技术工作者,在这次大辩论中,同样应该进一步了解中国农业的实际情况和迫切需要,更快更好地把自己的知识贡献给四十条纲要所规划的伟大社会主义建设的事业。”【639】

果然,从那时起,“大跃进”这个词开始充斥《人民日报》的版面。在最初,“大跃进”专指农业;但很快,它波及全国上下。最早提出“科学大跃进”之人,很可能就是那个说“骂支持人体特异功能者还怕脏了他的嘴”的冯德培,他在第一届人大第五次会议上作了题为《科学工作者要鼓足干劲,促使祖国科学事业的大跃进》的发言。【640】紧接着,郭沫若召集中科院各研究所所长开会,“号召科学工作者拿出吃奶的气力来,促使科学大跃进。”【641】也就是在这个会议上,钱学森作了一个发言,其内容就是两个月后的《发挥集体智慧是唯一好办法》这篇文章。应该说,在当时,钱学森的头脑并没有狂热,他的计算非常“合理”:1957年12月4日《人民日报》第一版有一栏的题目是《丰产榜上头一名》,其中的一项就是“湖南省永兴县高亭乡大城一社今年创造了山区红薯亩产三万斤的最高纪录。”【642】按照甘薯淀粉含量为25%计算,三万斤甘薯的淀粉产量就是七、八千市斤。

钱学森后来还按照阳光利用率估算粮食产量这个思路写过多篇文章,如在《科学大众》1958年第6期发表的《展望十年——农业发展纲要实现以后》一文,其中估计粮食“碰顶”的产量是“2000多斤……的20多倍”【643】;1958年6月16日在《中国青年报》上发表的《粮食亩产量会有多少?》,其中估计的粮食产量是“2000斤的20多倍”【644】;以及在1959年第9期《知识就是力量》上发表的《农业中的力学问题》,其中估计的粮食产量是“3.9万斤”【645】。这其中,以在《中国青年报》上的文章影响最大,因为它被中宣部部长陆定一到处推荐,并且被毛泽东看到;而陶铸则用它当作驳斥“粮食增产有限论”的一个论据:

“不久以前,科学家钱学森在‘中国青年报’上发表了一篇有趣的短文,根据他的估算,认为,如果植物能利用射到一亩地上的太阳光能的百分之三十,稻麦的亩产量就有可能达到四万斤(见一九五八年六月十六日‘中国青年报’)。这说明了农业的生产潜力有多么大。”【646】

据叶永烈说,那篇署名钱学森的文章实际上是《中国青年报》科学版的一个编辑代笔的。【647】

总而言之,于光远说毛泽东向他提及钱学森在《人民日报》上的文章是根本不可能发生的事情;即使是提到钱学森在《中国青年报》上的文章,那也与“亩产十万斤”相距甚远。所以说,于光远的狗腿子们说钱学森在《人民日报》上发表的文章是“证明亩产10万斤粮食是可能的”,是百分之一百地蓄意撒谎造谣。问题是,即使不计标点符号,《毛泽东与科学规划》一文也长达3200字。那么,于光远的那几个又蠢又笨、狗屁学问都没有的狗腿子——不管他们有没有博士学位——是怎么想到要从中把那32个影射钱学森的字抠出来,然后再浓墨重彩地记上一笔的呢?他们又是怎么把钱学森所说的“4万斤”篡改成“10万斤”的呢?最最合理的解释就是他们得到了主子的亲口“授意”。

实际上,于光远编造的这个故事,后来成了反伪帮对“钱学森为什么要搞伪科学”这个问题的官方解释。1996年,胡同串子司马南跑到中国社会科学院研究生院给“百名博士”讲演时说:

“一九五八年,我们的钱学森同志讲到,根据光合作用的结果,那么亩产十万斤是可能的。”【602, p.205】

1998年,在中国科协的餐厅里,司马南的门客、山西大学中文系教授路云亭问武汉交通科技大学(即武汉水运工程学院)前校长、反伪帮武汉分舵舵主朱国伟道:“听说有些科学家对气功、特异功能很支持,本人坚信不疑。您也是搞科学的,怎么那么大的科学家也信这个?”这是朱国伟的回答:

“有人早就搞这一套了。五八年搞大跃进,毛主席就问他:‘一亩地产麦子几十万斤,一个麦穗上得长几百斤麦子,从科学上看有没有可能?’他怎么说,他说呢,根据宇宙间能量互相转换的原理,有可能。就这样子,那个大炮就放出来了。底下吹牛的人也就越吹越起劲了么,吹得也就越吹越不着边际了。”【648】

几乎可以肯定地说,于光远那句看似漫不经心的话是他精心编造的。之所以这么说,是因为,聂荣臻率领张劲夫和于光远向毛泽东汇报工作发生在1958年7月3日。【649】而据1958年12月1日《人民日报》的报道,王立治开始嫁接苹果是在1958年的“7月上旬”。【44】也就是说,于光远在向毛泽东汇报之时,苹果嫁接试验可能还没开始呢。并且,山东苹果的收获时间都是在秋季,所以,无论山东省委再怎么大跃进,他们也不可能在7月份给中央打报告说嫁接的苹果“长得比普通的苹果大”——而据半年后的《人民日报》,南瓜上的苹果“看起来和树上结的一样。”【45】

从另一个角度来看,于光远朝见毛泽东之时,距离钱学森在《人民日报》上发表文章“根据阳光辐射的数量……来证明亩产10万斤粮食是可能的”已经两个多月。而在那个“日新月异”、“一天等于二十年”的年代——据于光远说,当时仅在河南、安徽、江苏、陕西、山东五省,亩产千斤以上的小麦试验田就超过20万亩、最高纪录是亩产7320斤小麦,是苏联最高纪录的490%【51】——,毛泽东干嘛要对于光远等人提起钱学森那篇发表在《人民日报》上的、当时已经相当保守的文章?就算真的提起了,他也是应该批评钱学森思想落后、跟不上形势。

需要指出的是,最早炒作钱学森计算亩产万斤这个故事之人是李锐,他在《庐山会议实录》一书中写了这样三句话:“关于万斤亩,上海会议时,我问过主席为何轻信。他说,钱学森在报纸上发表过一篇文章。说是太阳能利用了百分之几,就可能亩产万斤,因此就相信了。”【650】于光远与李锐是“老哥们儿”【651】,因此几乎可以肯定,于光远的故事就是来自李锐,只不过是他把李锐所说的“亩产万斤”偷偷地改成了“亩产十万斤”。而据吴冷西作于1993年的《庐山会议的前前后后》一文,李锐的《庐山会议实录》“颠倒是非,歪曲历史”、“严重失实”。【652】而不论李锐的书究竟如何,吴冷西那12个字对于光远的文——尤其是其中用于构陷、影射钱学森的那句话——都适用。

在于光远的统治下,中国“科学宣传”的特点就是“伪大空” 1958年8月13日,《人民日报》在头版头条位置用彩色标题发表《麻城建国一社出现天下第一田:早稻亩产三万六千九百多斤》一文,并且配发社论《祝早稻花生双星高照》。按照稻谷的成分有一半是碳水化合物计算,“天下第一田”的产量比钱学森的最初计算结果高出至少两倍。

(2)“五十步笑百步”,还是“百步笑五十步”?

俗话说,剃人头者,其头被人剃。就在于光远用蘸满毒汁的暗箭射向钱学森的疮疤的1993年,于光远本人的疮疤也被人狠狠地捅了一下:长期在中国科学院工作、曾任中科院生物学部副主任的薛攀皋在中科院内部刊物《院史资料与研究》发表了一篇文章,揭露在1958年,“一位宣传部门的领导同志”逼着科研单位与农民开展高产竞赛、威胁说如果输了就要摘牌的故事。薛攀皋与于光远的老部下李佩珊似乎很熟,两人曾联手揭露“陈章良抄袭案”。【653】于是就有了下面这个对话:

李佩珊:我在《院史资料与研究》1993年第1期上读到薛攀皋关于“大跃进”时生物学部参加同农业种植能手比高产会议的回忆文章。文中有一段说:“会议一开始,一位宣传部门的领导同志讲话。他提出:科研单位要同农民开展种高额丰产田的竞赛,如果竞争不过农民,就要摘掉科研单位的牌子……”。后来我问薛这位领导同志是谁,他说是于光远。

于光远:我是参加过一个农民同科学家比高产的会,这话很可能是我讲的。会上指标越比越高,小麦亩产能到6万斤。我又觉得太玄了,就说“一万斤也不错嘛!”其实同他们的3万斤、6万斤相比,不过是五十步笑百步而已。我还写过一篇文章反映那次会议,但没有发表。这时期我还在《红旗》上发表过一篇讲小麦高产意义的文章,可见我那时的积极性,这都是我那时头脑发热干出来的事。【654】

如果你只听于光远的一面之词,则似乎他蒙受了不白之冤,因为他当时比那些狂热分子还差五十步,是在给他们泼冷水。但事实是,在那些狂热分子当中,调门最高之人就是于光远。先看看薛攀皋是怎么说的:

“1958年7月5日至9日,全国科联和北京科联为在科技界中‘破除迷信,解放思想,促使科学家深入实际、虚心向群众学习’,组织首都科学家与湖北、河南、浙江、江苏、河北、安徽、陕西等省及京郊的30多位小麦、水稻、棉花高产能手,在北京东城南河沿文化俱乐部举行丰产座谈会。中国科学院生物学部和中国农业科学院、北京农业大学的有关负责人、科学家应邀参加。范长江、于光远主持座谈会。于光远提出:科研单位要同农民开展种高额丰产田的竞赛,如果竞争不过农民,就要摘掉科研单位的牌子。在这种压力下,根本不容许讨论,中国科学院生物学部和中国农业科学院被迫仓促上阵应战。”【655】

再看看于光远在那个“丰产座谈会”上作的主题发言中是怎么讲的:

“有人不相信试验田小麦高额丰产可以达到三千斤、四千斤、五千斤以上的这件事情,也有人认为这是碰巧。不相信当然是不对的,说碰巧也是完全错误的。……小麦高额丰产这个事实,是社会主义建设总路线的强大的威力的证明。”

“在今年农作物高额丰产的基础上,明年农业增产的成绩一定更高。明年小麦大面积达到千斤以上的不是少数先进的合作社的事情,而是许许多多整个县的事情了。至于在试验田上,在这个会上我们想的已经不是‘千’字而是‘万’字了。”【656】

这到底是在火上浇油还是在扬汤止沸? 更重要的问题是,为什么他在1993年没有想起这件“丢脸事”?实际上,那个“丰产座谈会”影响是如此之大,连于光远的老恩师周培源都坐不住了,所以他才会发表《自然科学工作者的战斗任务》一文,宣布“西方国家中的‘博士’也不过相当于苏联的付博士和我国的研究生”,并且承认, “ 在“敢想、敢说、敢作的工人、农民和青年技术人员”面前,“在国外曾获得‘博士”头衔的‘洋专家’……只能甘拜下风。”【657】与周培源的“进步”相比,钱学森如果不被批评为“落后”就得烧高香,哪里还能算是“冒进”?

在逼迫科研单位与农民开展竞赛一周后,于光远在《红旗》杂志上发表《小麦增产对于农业科学研究工作的革命意义》一文。看看其中的这段话:

“今年冬小麦丰产的伟大成就,一方面,大大地鼓舞了我国许多革命的科学工作者的干劲和大胆创造的热情;另一方面,仍然有一些满脑袋蛛网尘埃的资产阶级科学家,对此抱着冷淡和不信任的态度,散布各种消极和怀疑的论调,他们从资产阶级贵族老爷的傲慢偏见出发,顽固地不肯承认工人农民的伟大创造。事实摆在他们眼前,他们仍然转开脸去,说:‘我们不相信!’甚至有这样的‘科学家’,他们参加了验收,仍然不肯承认他们亲自验收的高产成绩。他们抬出‘科学’的牌子说:‘小麦能收好几千斤一亩?这没有科学根据!’还有一些人竭力贬低这些成就的意义,说什么这些成就是偶然获得的,无法巩固的,说什么还得看三年才能见分晓。这种偶然论当然也是完全站不住脚的。试问,为什么高额丰产纪录没有‘偶然’地出现在中国几千年的历史上?为什么单单‘偶然’地出现在我国农民鼓足干劲、力争上游、大闹技术革命的这个时候,而且单单‘偶然’地出现在那些人们有目的、有计划地采取了各种丰产技术措施的试验田里?资产阶级学者的这些思想,在知识分子的队伍中还是起着一定的影响的。为了促使农业科学和农业生产进一步的跃进,彻底批判各种错误论调,破除迷信,解放思想,是必须继续进行的一件工作。”【51】

于光远的这篇文章还发表在1958年《农业科学通讯》(即《中国农业科学》的前身)第八期上【658】,它直接导致该刊的“大跃进”:在那之前,该刊至多报道一些百斤棉、千斤粮、万斤菜;而在那之后,“万斤粮”几乎成了家常便饭。这是该刊1958年第9期的部分标题:

《建国一社创造亩产早稻36,956斤的经验》

《枞阳石马乡亩产早稻16,227斤》

《长风社亩产早稻15,361斤》

《同力社二队亩产早稻13,863斤》

《“试验组”战胜了“保守派”——记李桂林小组亩产早稻11,128斤13两的经过》

《试验田威力大突破水稻万斤关——春光社1.613亩田早稻亩产10,597斤》

《桂湖社亩产早稻9,195斤》

几乎是同时,8月27日,《人民日报》发表了题为《“人有多大胆 地有多大产”》的文章。【659】那篇文章虽然不是于光远写的,但是,五十多天后,1958年10月18日,《人民日报》发表《立足现实 大胆想像——谈谈客观可能性与主观能动性的关系》一文,论证“人有多大胆,地有多大产”这句话“不是主观唯心论,而是完全符合辩证唯物论的。”【660】那篇文章的作者虽然署名“曙光”,但无论你怎么看,他都“更象是”于光远,因为他的观点与于光远当时在其他文章的主题和观点完全一致。看看“于光远”正身说的这些话:

“我们要向前看,大胆前向看。我们是现实主义者,但是有时也不妨浪漫一些。每年生产一千万吨钢没有什么了不起,我们应该在不太久的时间后每年生产一亿吨钢。在试验田上每亩地几千斤麦子没有什么了不起,我们应该争取做到在几十万亩、几百万亩的土地上平均亩产几千斤,而试验田上应该争取每亩几万斤。”【661】

“如果说资本主义制度下,生产力的发展已是前资本生义制度下所不能设想的话,那么到了社会主义制度下面——在未来的共产主义高级阶段更是如此——生产的增长,科学技术的发展,更是资本主义制度所梦想不到的。这不是推测而已经是事实。”【662】

“据熊毅等六位科学家在今年1月14日人民日报上发表的文章中说,过去一般的植物生理学的教科书中,认为植物只能利用生长季节落在地面上阳光的1%,也有的认为一般不会超过3%到5%。而我国大跃进的实践证明,1958年我国丰产试验田水稻、甘薯亩产已经达到万斤和数万斤,太阳光能的利用率就可以达到10%、20%,甚至更多。不破除这样的迷信,就不可能在农业生产上取得高额丰产的成就。”【230】

显然,在于光远当时那“浪漫”的眼中,循规蹈矩地“根据阳光辐射的数量计算得到的粮食”的钱学森简直就颟顸冬烘得可怜可悲复可笑。可是,也就三十多年的时间,那个畏首畏尾缩头缩脑的钱学森就又被于光远打成了冒进的典型。为什么呢?只有一个合理的解释:不论钱学森干什么、怎么干,于光远都能够从中发现“伪科学”——因为他盯上钱学森了。

需要指出的是,1993年也是法轮功发家之年:李洪志的第一本书《中国法轮功》在这年出版;“法轮功研究会”也被中国气功科学研究会正式接纳为分会组织。不仅如此,那些后来被“反伪斗士”、“科学警察”们拿来大做文章的“伪科学”案件,如水变油、如邱氏鼠药,都已经嚣张肆虐了多年。但是,于光远一伙对它们根本毫不在意。也就是说,“伪科学”也好、“邪教”也罢,对于于光远一伙来说并不重要——一点儿都不重要。

上行下效,前车后辙 1958年7月16日出版的《红旗》杂志第4期上有于光远的《小麦增产对于农业科学研究工作的革命意义》一文,其中大肆鼓吹小麦高产记录,还宣布河北省一地计划明年达到亩产一万五千斤。于光远的这篇文章同时发表在《农业科学通讯》第8期上。紧接着,《农业科学通讯》开始大量报道农业高产记录,粮食亩产几万斤几乎成了家常便饭。据龚育之说,因为于光远的这篇“放卫星”文章,《红旗》杂志副总编胡绳在1962年七千人大会上作了检讨。【663】但三十多年后,于光远发表文章,为自己在大跃进期间向毛泽东汇报苹果嫁接南瓜事件表示忏悔,并趁机朝着钱学森射出一支毒箭。

“四大恶人”实乃“四科子” 由左至右:科学混子郭正谊(1933-2012)、科学痞子何祚庥(1927-)、科学棍子于光远(1915-2013)、科学骗子司马南(1956-)。(图片来源:【664】。)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

| 实用资讯 | |

|

|

|

|

| 一周点击热帖 | 更多>> |

|

|

|

| 一周回复热帖 |

|

|

| 历史上的今天:回复热帖 |

| 2022: | 为何中国芯片业远远落后于西方? | |

| 2021: | 人种差异竟然体现在感染新冠病毒的致死 | |

| 2021: | 念佛共修,美东今晚9点 | |

| 2020: | 关于辩证法和否定之否定律 | |

| 2020: | 943、蓬佩奥暗示近期将于中国开战;不 | |

| 2019: | 《我在日本留学时期的书房》 | |

| 2019: | 打倒独夫民贼习近平!!! | |

| 2018: | 痛说中国芯片史 | |

| 2018: | 对待文化和语言就应像对待手机 | |