| 紅軍當年在江西蘇區如何徵兵 |

| 送交者: LuZhiShen 2012年08月03日13:46:47 於 [史地人物] 發送悄悄話 |

|

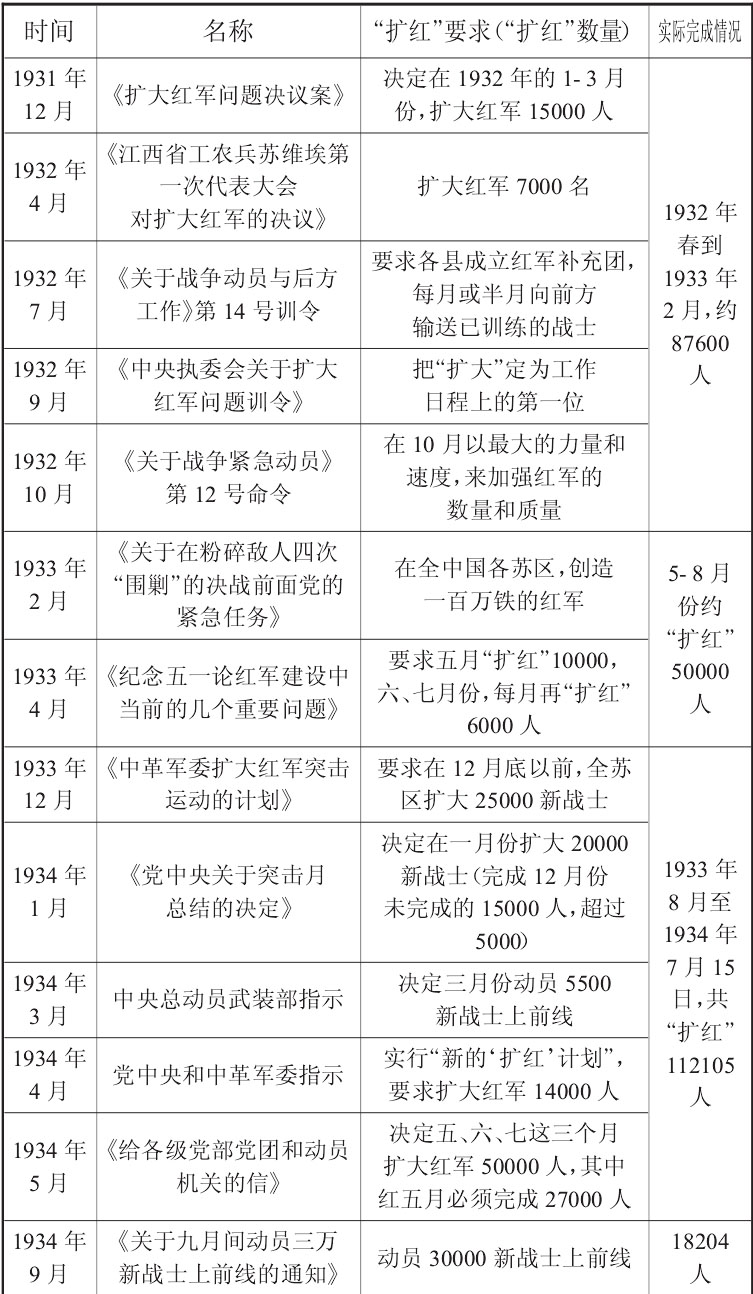

紅軍當年在江西蘇區如何徵兵 ——國共內戰史系列(4) http://view.news.qq.com/zt2012/zysqzb/index.htm 在有關蘇區的歷史中,靠“打土豪、分田地”翻身的農民為了保護“勝利果實”,積極踴躍參加紅軍,與圍剿的國民黨部隊英勇作戰,是最常見的表述。 這樣一種常見的表述是否符合歷史的真實?換言之,蘇區究竟是如何徵兵的? 歷史恐怕遠比我們想象的要複雜。  2012-8-3 第44期1934年中央認為徵兵不夠是因鬥爭不深入 蘇區建立初期,徵兵注重自願原則和優惠政策吸引蘇區創立初期,紅軍靠“打土豪、分田地”、不強制抓壯丁以及優待紅軍家屬的政策的確吸引了不少蘇區百姓踴躍參軍,這可以說是紅軍迅速擴大,紅軍戰士對蘇維埃政權忠心耿耿的基礎。 初期紅軍招兵以宣傳鼓動為主,比較注重自願原則  1931年蘇區中央局第一次全蘇大會舊照 蘇 區初創時,由於與國民黨軍隊作戰不斷有兵員損耗,且擴大蘇區需要更多紅軍士兵,所以從一開始就面臨着兵員補充和招募的問題。據陳毅講,1929年中央蘇區 紅軍補充兵員的方式主要有三種,但都以自願參加為基礎:“紅軍補充問題:一、招募新兵。二、改編俘虜。三、由農會工會送來。上面三者均填新兵入伍志願表, 說明紅軍苦樂及紀律,絕對禁止用欺騙方法,說什麼紅軍每月關餉二十元。自願者則聽其入伍,不願者聽其自去,紅軍士兵願退伍請假者亦斟酌情形准其退伍。總之 對士兵入伍退伍採取志願主義,不用脅迫的辦法。”[詳細] 在蘇區中央局給地方工作人員的指導意見中,明確說明要堅持自願原則:“在實行征 調的地方,更須進行廣泛的解釋工作,使團內外群眾不致有‘現在即實行徵兵’的誤解,尤其要不致有‘抽丁’的不正確認識,而更激發團員的熱忱,自動起來紛紛 要求。經過相當鼓動和解釋後,除自動報名要求的以外,不足的數目,在十八歲到二十三歲的男團員中徵調。徵調的團員,應在家庭狀況和體格(如沒有大病,不太 矮小)上是比較適當的。應從積極的鼓勵和教育中,使被徵調的團員,成為自願和自覺的。對拒絕徵調的團員,應發動支部同志同他鬥爭,適當的給以紀律制裁。” (《少共蘇區中央局關於擴大紅軍工作的決定》,1932年9月18日中央局通過) 當時紅軍的新兵主要是從蘇區農民中招募,招募過程中採取的手段以宣傳鼓動為主,黨員和團員是主要的宣傳員: “每 個團員須加緊在勞苦青年群眾中擴大紅軍的宣傳鼓動工作。‘群眾怕當紅軍’的說法,是對於群眾的鬥爭積極性的機會主義估計,是一種消極怠工的掩蓋,必須堅決 反對。必須將政治狀況,特別是紅軍的勝利,聯繫到當地的實際問題,向群眾作不疲倦的宣傳工作。特別是報了名或被徵調的團員,要在群眾中作廣大的號召,吸引 一批群眾一起到前方去。……團應加緊對各種青年群眾組織的領導,經過群眾組織的路線去動員廣大群眾。應即舉行青工小組,青工部,反帝青年部等群眾組織的會 議。團派代表去出席這些會議,作鼓動的報告,並經過團的和團員的作用,發動這些群眾組織中擴大紅軍的運動。” 宣傳的方式主要有以下幾 種:1、“加強支部的牆報工作……應以擴大紅軍問題為牆報的中心內容,用通俗生動的文字和圖畫,用動人而美觀的式樣,建立其在群眾中的信仰,要使牆報成為 擴大紅軍運動的一個主要的宣傳和組織的工具。”2、“應動員青年婦女,首先是女團員,加緊擴大紅軍的宣傳鼓動,鼓動她們的父伯兄弟和丈夫到紅軍中去,消滅 婦女阻止其丈夫兒子當紅軍的不良現象。同時,應領導兒童團進行此種宣傳鼓動工作。”(《少共蘇區中央局關於擴大紅軍工作的決定》1932年9月18 日)3、注重舉行歡迎與歡送紅軍的儀式:“每當紅軍過境,政府應領導群眾整隊歡迎歡送,這樣不但可以鼓起群眾對紅軍的信仰和羨慕,並且可以增加紅軍官兵的 勇氣。……歡迎並歡送紅軍預備軍(獨立團),每次預備軍到前線去時,召開熱烈的歡送大會,可能的時候,贈給物件,別鄉別村的預備軍,經過本鄉的時候亦須舉 行盛大的歡送大會。……紅軍從前線告長假回家,要舉行歡迎慰問,請他們演說向群眾報告奮鬥的經過,表示敬意。”(《通告:擴大紅軍的具體辦法》(1930 年11月12日),《中央革命根據地史料選編》中冊,第532~533頁。)興國縣的謝名仁在傳授“擴紅”的經驗時說:“沿途準備了茶水,兒童婦女唱革命 歌,在這兩天造成了全縣工農群眾歡送紅軍的熱烈……興奮新戰士堅決到前方去的勇氣!”(《興國擴大紅軍的模範》,《中央革命根據地史料選編》中冊,第 707頁) 這些宣傳方式在當時還是比較有效的,有人回憶說:“那時到處都是標語,到處都唱山歌,宣傳動員當紅軍,當地青年決心很大,要去 當紅軍打倒反動派、保衛蘇維埃。32年、33年我們這裡整排整連去,一個村派出一個排,一個鄉派出一個連,搞少共國際師。33年搞歸隊運動,回來的又 去。”(寧都縣革命歷史紀念館編:《黃陂革命史資料匯編》,1978年版,第262頁。) 蘇維埃政權採取各種措施優待紅軍及其家屬,吸引青壯年當兵 當然,僅僅靠宣傳並不能真正吸引大量的青壯年去為新政權上戰場賣命,真正能讓他們積極主動去保衛紅色政權的,還是能給他們帶來實實在在好處的“分田”以及各種優待措施。當時中央蘇區為了引導人們參加紅軍,在三個方面給了蘇區參軍農民實實在在的利益: 首 先是分田分財產,在《中華蘇維埃共和國土地法》中規定:“沒收所有封建地主、豪紳、軍閥、官僚及其他大私有主的土地、動產及不動產,無償分配給勞苦大眾; 紅軍及其家屬均應分得土地,並由蘇維埃政府幫助耕種。”(《第一、二次土地革命戰爭時期土地鬥爭史料選編》,人民出版社1981年版,第616—618 頁)分田過程中,為了增強農民對紅軍的信任,中共採取了非常靈活的措施,比如據傅柏翠回憶: “當共產黨軍隊到達時,在鄉村內部共產黨分子 出面參加並鼓動之下,開農民大會,宣布其宗旨及主張,叫人民起來打倒土劣並劃分田地。其分田的技術工作系授權土地委員會辦理,等到組織起來的時候,紅軍便 開到第二個地方去。紅軍一去,當地業主就大批地回來。看見自己的田地乃至穀子都給人家分了,自然會設籌應付的辦法。這時候,參加打土豪、分田地工作的農 民,特別是那些領導人物,便馬上請求共產黨軍隊回來援助。他們此時才被告知暴動及繼續分田的方法,以便把業主打倒,並組織武裝的赤衛隊。然後共產黨便派人 前來組織鄉蘇維埃,並從而調整耕地,打倒富農。這時候已經是進一步的深入了。”(章振乾《閩西農村調查日記》,《福建文史資料》第35輯,第99頁) 第 二,給予紅軍及其家屬特別的優待。1931年11月蘇區政府實行《中國工農紅軍優待條例》,條例規定:“紅軍及其家屬跟其他的貧苦農民一樣享有分得土地的 權利,他們的土地耕種應獲得政府的幫助;服役期間的紅軍及家屬免繳蘇維埃共和國的所有捐稅,所居政府房屋免納租金,享受政府商店5%減價優待,子弟讀書免 繳一切用費,相互通信免收郵資;紅軍戰士外出交通費用由政府報銷;受傷紅軍應得到細心照料,費用由政府負擔;致殘紅軍與退職紅軍應由政府供養;犧牲的紅軍 應得到部隊與政府的褒揚,其幼小的子女弟妹由政府教育撫養,其父母妻子由政府給予相當的津貼;保護紅軍婚姻……”(《紅色中華》第5期第5版,1932年 1月13日)後來又連續頒布《執行優待紅軍條例的各種辦法》、《關於優待紅軍家屬的決定》、《優待紅軍家屬禮拜六條例》與《優待紅軍家屬耕田隊條例》,進 一步強化優紅工作。 第三,採取各種方式擁軍。在慰勞傷病戰士時,“由政府確定日期告知群眾限頭天將慰勞的物品送鄉蘇集中,由政府號召會說 話會唱會打鑼鼓會弄音樂會打拳術的人把頭天集中的東西,一擔一擔撿好,沿途吹吹打打將該鄉政府的旗幟高舉飄揚,整整齊齊前去慰勞傷病戰士,並且還能做其他 鄉區的模範。”(《江西革命歷史文件匯集1932(一)》,第330頁) 以上三個措施對翻身的蘇區農民極具吸引力,一方面為了保護自己已 經得到的田產,另一方面為了從蘇區政府那裡得到更多的政策實惠,他們開始踴躍參軍參戰。當時一位老紅軍日後回憶道:“我是自動去當紅軍的,沒有哪個動員 我。為什麼我會自動去呢?過去我二十多歲就做長工,家裡沒有田,沒有谷。紅軍來了我分到了田,分到了谷,還找老婆。得到了共產黨、紅軍的好處,所以我會自 動去。去當紅軍,家裡的田有代耕隊代耕,又有其他優待,也就沒有什麼家庭顧慮。”(寧都縣革命歷史紀念館編:《黃陂革命史資料匯編》,1978年版,第 236頁。)蘇區老幹部廖盛章回憶黃陂區的擴紅情形說:“那時提出‘擴大鐵的紅軍一百萬’,各種革命組織都召開會議宣傳動員,也開了群眾大會,群眾互相鼓 勵。大家都做思想工作,父母動員兒子、老婆宣傳老公,弟弟動員哥哥,好多青年主動去。有的人在田裡做穩工夫(即:做着田活,引者注)就走了。……從二八年 到三四年冬先先後後,我們黃陂地區十五歲到四十五歲的差不多都去當紅軍了,地富子弟也可以去,家裡只剩下婦女小孩自力更生。”(《寧都縣革命歷史紀念館. 黃陂革命史資料匯編》,轉引自張宏卿、肖文燕《農民性格與中共的鄉村動員模式——以中央蘇區為中心的考察》) 誠如毛澤東所說:“動員方法 之正確,蘇維埃優待紅軍法令之徹底執行,是迅速完成動員計劃的關鍵。廢棄一切強迫命令,實施充分的宣傳說服,制裁破壞擴大紅軍以及領導開小差的階級異己分 子,是動員方法的重要節目。提高紅軍戰士的社會地位到最光榮的標準,給予紅軍戰士一切可能與必要的精神上與物質上的待遇,分配外籍紅軍戰士以土地,而發動 群眾代替他們耕種,為每一紅軍戰士的家屬很好地耕種土地,實行消費合作社對於紅軍家屬百分之五的廉價,實行為紅軍家屬開辦供給日用必需品的專門商店,實行 在國家企業與合作社的盈利中抽出百分之十供給紅軍家屬,號召群眾為紅軍家屬的疾病困難募捐接濟,號召群眾對於紅軍戰士及其家屬給予精神上物質上的慰勞。所 有一切關於優待紅軍戰士及其家屬的法令與辦法,實際與徹底的執行,是保證紅軍踴躍地上前線去及鞏固其在前線上的戰鬥決心的必要與重要的步驟。”(毛澤東 《武裝民眾與建設紅軍》1934年1月) 強制措施是後盾:以擴紅法令為基礎,把所有人武裝起來 為了擴大紅軍,蘇區不僅僅只有吸引農民當兵的優待措施,從1931年12月開始便有一系列的強制措施將蘇區的男女青壯年都武裝起來,成立赤衛隊,作為擴紅的基本兵員。 早 在1930年5月,毛澤東就提出建立農民武裝,在新開闢的蘇區“數天之內分完田地,組織蘇維埃,建立起‘赤衛隊網’(所有十六歲以上四十五歲以下的男女壯 丁一概編入)”(黃道炫《中央蘇區的革命(1933~1934)》P159)1932年9月20日蘇區政府發布《中央執委會關於擴大紅軍問題訓令》,明確 要求: “(一)目前雖是自願兵役,但應立即開始宣傳義務軍役以準備將來的轉變,並使廣大工農群眾認識當紅軍不僅是義務,而且是工農階級的 特有權利,一切剝削者這種權利都被剝奪了。(二)赤衛軍少先隊……屬於積蓄兵力場所。(三)以十八歲到四十歲的工農勞動群眾男女都應加入赤衛軍(加入少先 隊者可不加入),在目前是用宣傳方法使有選舉權的自願加入,但在這一工作中要能使滿十八歲到四十歲之工農群眾全體加入,以建立將來實行義務兵役的基礎。 (四)赤衛軍編制以一縣成立一軍。(六)赤衛軍每區成立模範營,每縣成立一模範團,以統一指揮……隨時集中配合紅軍行動。(十二)擴大紅軍的工作應當以選 民大會、工會、貧農團、反帝、互濟、擁蘇等群眾團體來發動群眾去當紅軍,特別是赤衛軍和少先隊更為動員取材的主要場所,因此在經常訓練赤衛軍時應可在政治 上注意鼓動群眾當紅軍,以及鼓動最積極的隊員去當紅軍(但婦女不充當正式紅軍,擔看護等工作)。”(《中央執行委員會關於擴大紅軍問題訓令》一九三二年九 月二十日) 這就使參加紅軍成了蘇區青壯年男女義不容辭的責任,可以保證在紅軍需要的時候迅速為其輸送合格的兵源。 對不願參軍者採取各種方式進行干擾或刺激 對於不積極參軍的翻身農民,或者在軍隊不積極表現“開小差”者,蘇區政府採取了各種方式刺激他,使其在民眾中顏面掃地,甚至在家裡也無法立足。 比 如對待軍隊中的開小差者,“在群眾中發動反開小差運動,使群眾認為‘開小差是對革命怠工’‘開小差是幫助敵人’,引起群眾對於開小差的憤怒和鄙視,以至受 到群眾的處罰(如公布名字,拒絕參加一切體組織等等)使開小差的不能在家‘優遊自得’不以為恥。”(《中央執行委員會關於擴大紅軍問題訓令》一九三二年九 月二十日)或者“應發動團員和青年群眾,宣傳他歸隊,與他討論和解決一切困難問題。他若不願歸隊,應發動兒童婦女群眾恥笑他,促進他的覺悟和勇氣,使他歸 隊。”(1932年9月18日《少共蘇區中央局關於擴大紅軍工作的決定》) 而對於不願參軍的青年人,則動員其妻子勸說,甚至以離婚相要 挾,比如汀東長寧區彭坊鄉的江銀子,宣傳丈夫當紅軍,“她的丈夫不去,她就到鄉蘇要求同她丈夫離婚,後來她的丈夫就自動報名當紅軍了”。瑞金也有這樣的例 子,“桃黃區有一個婦女要他老公去當紅軍,他不,就向他離婚。”(黃道炫《中央蘇區的革命(1933~1934)》P172) 毛澤東在 1934年對蘇區徵兵的措施曾有過非常恰當的概括:“以充分的政治鼓動去代替強迫方法;以殘酷的階級鬥爭與蘇維埃在這一方面的法令,去對付破壞擴大紅軍與 領導開小差的階級異己分子與不良分子;以充分執行蘇維埃優待紅軍戰士及其家屬的一切法令與辦法,去提高紅軍戰士的社會地位,去增加紅軍戰士及其家屬的精神 上的安慰,去解決紅軍戰士及其家屬一切物質生活上的困難,是擴大紅軍的重要方法。還要指出,為紅軍家屬耕種土地以及日用必需品的供給,是優待工作的重要部 分。一切對於優待紅軍戰士及其家屬怠工消極與陽奉陰違的分子,應該受到蘇維埃法律的裁判。” (毛澤東《武裝民眾與建設紅軍》(一九三四年一月))正是這種種措施,才保證了中央蘇區初期紅軍隊伍的飛速擴大,兵員也相對充足。 1933年後蘇 區兵員枯竭,強制性手段隨之出現從1933年開始,隨着國軍對中央蘇區的圍剿,紅軍兵力損耗嚴重,僅靠上述“自願”參軍遠遠不能滿足紅軍與國軍作戰的要 求。同時由於對紅軍優待政策並沒有得到很好的執行,翻身農民參軍的熱情不斷下降。於是,迫於生存的壓力,紅軍逐漸開始強迫老百姓當兵。 紅軍反“圍剿”嚴重損耗兵力,徵兵過多導致蘇區兵源枯竭 據 初步統計:第一次反“圍剿”紅軍至少損失10000人,第二次反“圍剿”約損失10000人,第三次反“圍剿”損失約9800人,第四次反“圍剿”損失約 12000人,第五次反“圍剿”損失至少30000人。(王連花《動員與反動員:中央蘇區“擴紅”運動》)巨大的兵力損耗迫使蘇區不斷徵兵。當時紅軍在蘇 區到底招收了多少士兵呢?據王連花考察,從1931年12月開始到1934年底,蘇區“擴紅”的具體數字如下表所示:  圖片來源:王連花《動員與反動員:中央蘇區“擴紅”運動》 可以看到,從1932年春開始至1934年底,中央蘇區掀起過三次大規模的“擴紅”浪潮,共“擴紅”27萬人。而當時蘇區總人口僅250萬人左右,經過累年軍隊輸送後,幾乎把能當兵作戰的青壯年都聚集到了紅軍中。 正 如閩西革命領導人之一張鼎丞說:“拿上杭才溪鄉來說吧,共有2000餘人口,在一次又一次的擴軍運動後,只剩下壯丁7人,還要進行突擊擴軍,這當然是不可 能完成的。”(張鼎丞《中國共產黨創建閩西革命根據地》,第63頁)據毛澤東1933年底的調查:興國長岡鄉全部青壯年男子(16歲至45歲)407人, 其中出外當紅軍、做工作的320人,占79%;上杭才溪鄉全部青壯年男子1319人,出外當紅軍、做工作的1018人,占77%。(《才溪鄉調查》,《毛 澤東農村調查文集》,人民出版社1982年版,第351頁。)長汀河田中坊鄉擴大紅軍更是達到了全部青壯年的100%。(《長汀紅旗》第3輯,第154 頁)而留在後方的基本都是老弱病殘。 由於過度動員和蘇區環境的惡化,當時一些女子甚至寧願嫁給四五十歲以上的老人,也不願嫁給壯丁男子,理由是如嫁壯年,要當紅軍,夫妻不能團聚。(張宏卿、肖文燕《農民性格與中共的鄉村動員模式——以中央蘇區為中心的考察》) 蘇區財力物力枯竭,紅軍優待政策很難執行 從1932年開始,由於長期的戰爭環境,蘇區的財力物力就已經開始捉襟見肘,已經制定好的紅軍優待政策根本無法保證實施。 首 先,由於青壯年基本都被徵發參軍,後方勞動力異常缺乏,紅軍家屬的土地常被迫棄耕。萬泰縣的劉士進“兩個兒子都當紅軍,分到的六十二擔田,前年已荒了十 擔,今年又荒了六擔……現在有好久沒有米吃”。汀州紅軍家屬由于田地荒蕪,1934年夏收前缺糧者達到1575人。還有長汀河田區“紅軍家屬有因得不到幫 助與優待而做了叫花子”。(黃道炫《第五次反“圍剿”失敗原因探析——不以中共軍事政策為主線》,《近代史研究》2003年05期) 據鄧 穎超記錄,她在參加擴紅會議想發動黨員當紅軍時,出現了以下場景:“徵求黨員自動當紅軍,首先由參加人(中局及縣委)發言解釋鼓動,繼由出席黨員大會紅軍 學校黨員發言鼓動與歡迎。第一次鼓動發言後,回答是靜默沉悶,繼之二次鼓勵,依然是靜默沉悶,三次四次,經過半個小時的鼓動工作,終無一人來報名當紅軍! 最後即提出不當紅軍的原因的問題來討論,很久很久,才在百卅餘人中,湧出一句‘因為沒有執行優待紅軍十八條’一句回音來。此外就再無他語了”。(黃道炫 《中央蘇區的革命(1933~1934)》P329)可見無論宣傳鼓動的再好,若不見實際的好處,沒有人有上前線的願望。 瑞金有紅軍戰士回家後看見紅軍家屬困境,“竟有出眼淚的,同時後方同志看見也就不想去當紅軍了”。(《黃沙區的嚴重現象》,《紅色中華》第143期,1934年1月16日) 蘇區群眾不願當兵,開始大規模逃跑甚至自殘 戰爭傷亡不斷,人們的參戰激情也隨之下降,從1933年開始,蘇區群眾開始躲避當兵或當逃兵。 據 1933年江西蘇區政府的通令反映:“江西全省動員到前方配合紅軍作戰的赤衛軍模範營、模範少隊在幾天內開小差已達全數的四分之三,剩下的不過四分之一, 所逃跑的不僅是隊員,尤其是主要的領導幹部也同樣逃跑,如勝利、博生之送去一團十二個連,而逃跑了十一個團營連長,帶去少隊拐公傢伙食逃跑。永豐的營長政 委也跑了,興國的連長跑了幾個,特別是那些司務長拐帶公家的伙食大批的逃跑。”(《江西革命歷史文件匯集(1933-1934年)》第107頁) 1934 年“(於都)大部分模範赤少隊逃跑上山,羅凹區十分之八隊員逃跑上山,羅江區有300餘人逃跑,梓山、新陂、段屋區亦發生大部分逃跑,有的集中一百人或二 百人在山上,有的躲在親朋家中”,“(新陂區密坑鄉)精壯男子完全跑光了”(《於都發生大批隊員逃跑》,《青年實話》第111期,1934年9月20日) 而 據李一氓回憶:“四十歲以上的男人很多都陸續地跑出蘇區,到國民黨區投靠親友。有時搞到一點什麼東西,也偷着回來一兩次接濟家裡。因為他在家裡實在是難以 活下去。……這種逃跑現象各縣都有,特別是那些偏僻的山區裡面,跑起來人不知鬼不覺。”(《李一氓回憶錄》第156頁)而且逃跑的規模越來越大,“十餘天 來,各區群眾向白區逃跑現象日益發展,從一鄉一區蔓延到很多區鄉,從數十一批增加到幾百以至成千人一路出去,從夜晚‘偷走’變而為明刀明槍的打出去,殺放 哨的,甚至捆了政府秘書走。”(《關於資城事變問題省委對資溪縣委的指示信》,石叟檔案008222/3745/0247) 而不願出逃的人則裝病甚至自殘自殺以逃避兵役,“有一個農民,怕當紅軍,故意將自己的生殖器弄壞,或者乾脆投塘跳河自傷自殺了。”(參見1934年9月21日《紅色中華》第236期,第6版,轉引自王連花《動員與反動員:中央蘇區“擴紅”運動》) 對 於蘇區群眾從積極參軍到逃跑甚至自殘的這種轉變,曾經在興國負責擴紅的劉守仁回憶說:“擴紅初期人們自願報名參軍,然後是要動員報名參軍,最後被強制報名 參軍;而有的人則躲起來或乾脆跑到外地去,甚至跳河自殺,有的人被擴進了紅軍,半途上又跑掉了,即使捉住槍斃,也仍有人開小差。”(劉守仁《興國“擴 紅”》,《黨史縱橫》2006年第6期) 兵源嚴重不足,紅軍開始強制老百姓當兵 兵員枯竭加上群眾不斷逃跑,擴大紅軍越來 越艱難,甚至“一般黨團員對擴大紅軍工作是很消沉的,自己也怕當紅軍。”(劉少奇《反對擴大紅軍突擊運動中的機會主義的動搖》,(蘇區中央局)《鬥爭》第 41期,1934年1月5日)。從1932年開始,擴紅的任務基本很難達到要求,而蘇區政府並不認為這是徵兵過多的後果,而是將其視為擴紅幹部的“機會主 義消極”,比如1933年12月突擊擴紅月僅完成了要求的40%,比前幾個月的情況好一些,蘇區中央下發文件稱這是因為“在動員問題周圍開展了具體的反機 會主義的鬥爭,在殘酷的隊級鬥爭中從蘇維埃機關內與黨內,洗刷了一部分機會主義者,官僚主義者與階級異己分子”,同時明確認為“突擊月計劃不能完成的主要 原因,是由於反對機會主義動搖與官僚主義的領導方式的鬥爭,沒有普遍的深入。”[詳細] 基於這樣的認識,儘管國軍“圍剿”使蘇區不斷被壓縮,而中央則仍舊要求大力擴充主力紅軍。因此,採用鬥爭手段擴紅開始大規模上演,各地突擊擴紅運動中強迫命令屢屢發生。 比 如勝利縣“硬要全體幹部去當紅軍,結果‘你不去我也不去’,以至走到‘連幹部都上山躲避逃跑甚至個別的自盡的嚴重現象’”。(富春《把擴大紅軍的突擊到群 眾中去》,1933年12月12日)有些地方擴大紅軍的辦法是“召集群眾大會,把前後門關起,一個簡單的號召以後,就要到會的一致報名加入,公開宣告,有 一個不報名即不散會(反正大門關上了,群眾要跑也跑不了)”有的地方“不去當紅軍的就封他的房子(瑞金雲集區有個鄉蘇封了不當紅軍的十人家)”。(潘漢 年:《工人師少共國際師的動員總結》,1933年8月29日) 在瑞金,要麼是封不當紅軍的人的屋子,要麼是以鄉為單位張榜公布應徵名單, 名單一公布,誰也跑不掉,互相監督,上了榜而不報名的,鄉政府就在其門上掛“恥辱牌”。(潘漢年:《工人師少共國際師的動員總結與今後四個月的動員計 劃》)。這就造成了“群眾大批逃跑,甚至武裝反水去充當團匪,或逃到白區去。瑞金河東區和長勝區都有這樣的事情發生。”(《總動員武裝部副部長金維映同志 談擴紅動員不能迅速開展的基本原因》,《紅色中華》第234期,1934年9月16日) 在寧化,“城市少共市委組織科到群眾家去宣傳當紅 軍,如發現家裡動員對象不在家時,便認為是逃跑了,是‘反革命’了,於是甚至把其家屬捉起來。石碧區個別鄉召開擴紅動員大會時,群眾進入會場後,即把門關 上,開會動員後讓群眾‘報名’,不肯報名的人,便不准他離開會場。方田區軍事部長把不去當紅軍的群眾,派人用梭標解到區蘇去。”(《寧化落後的原因在哪 里?》,《紅色中華》第238期,1934年9月26日) 同時,為了不影響群眾參軍的士氣,蘇區政府開始對信件、輿論進行控制審查。“蘇 維埃有權檢查和取消防(妨)害擴大紅軍的信件”,“督促紅軍家屬寫鼓勵紅軍的信”,鼓舞其鬥志,禁止有打擊士兵信心,動搖士兵意志的內容出現。士兵也不能 利用信件散布軍隊的負面消息,如軍隊的艱苦生活,戰事的失利情況等。(《湘贛革命根據地史料選編》上冊,江西人民出版社,P571) 強制擴紅甚至釀成了暴動,比如瑞金白鷺鄉“二十餘名模範隊員舉行反動暴動,捆去區委人員三個,殺傷一個”(黃道炫《逃跑與回流:蘇區群眾對中共施政方針的回應》) …… 盡 管如此,1934年5月12日中共中央又下發通知,要求在“五六七三個月擴大紅軍五萬的計劃,紅五月必須在指定的縣區完成二萬七千新戰士,這是最低限度的 計劃。”同時以極其嚴厲的口氣說:“擴大紅軍是殘酷的階級鬥爭,十天的突擊又再一次的證實了。敵人進攻更加緊張,反革命活動也更加厲害,在這次突擊中,他 們……不僅隱藏在機關中進行破壞,他們還埋伏在赤少隊組織中竊占領導的地位,阻撓整批的動員,組織整批的開小差。他們的更新的方式就是極力破壞優待紅軍家 屬的工作。……因此,我們必須更加提高階級警覺性來對付各種各式的,埋伏的或公開的反革命分子。”(《中共中央給各級黨部黨團和動員機關的信——為三個月 超過五萬新的紅軍而鬥爭!》1934年5月12日) 這樣的通知根本沒有給蘇區群眾和基層擴紅幹部留下任何餘地,除了繼續強制擴紅,沒有其他路可走。 過度徵兵導致兵員素質下降,最終也使蘇區喪失 擴 紅指標的高壓導致基層幹部為了完成任務,不得不向紅軍輸送了大量濫竽充數的士兵,許多地方不關心士兵質量,把許多老弱殘廢拉來湊數。如長勝黃石區在230 個新士兵中,有64個是老弱病殘;會昌縣送到補充團的300人當中,有84人被淘汰;福建省在已集中的1000多名新戰士中,只有670人合格;特別是兆 征縣,40個人當中只留下了7人。(《紅色中華》第233期第1版,1934年9月13日) 開小差的士兵也越來越多,據1933年11月 的統計:“一軍團補充區域到十一月十五日集中到區的是一六六三人,到補充師的只有七二八人,路上跑了九三五人。這兒還沒有計算在鄉村報了名根本未集中以及 從鄉到區逃跑的人數。大概算起來我們只集中了報名人數中的十分之三、四”(王稼薔《為擴大紅軍二萬五千人而鬥爭》,《鬥爭》第37期,1933年12月5 日。)“長汀模範團因為是被欺騙加入工人師,到瑞金集中時只剩三分之一,三分之二開小差走了。”(潘漢年:《工人師少共國際師的動員總結》,《鬥爭》第 24期,1933年8月29日)“西江莊埠五一報名一O四名,逃到白區去三十餘名。”(《爭取決戰面前擴紅突擊的勝利》,蘇區中央局《鬥爭》第60 期,1934年5月19日) 即便聚集到部隊的士兵,也因為素質差,缺乏訓練,常畏縮不前。這種狀況可以從蔣介石1934年對部下的發言中 看出來:“現在匪軍的精神與從前完全不同,據投誠的土匪說:他們監視軍隊的政委,也不比從前那樣認真了!從前匪內一般政委,的確自己能夠上前督率,自己能 夠身先士卒,不怕死。但是這一般政委,到現在大半都打死了,而新來的一般政委,精神和能力都不夠,稍微遇到一點危難的時候,他自己就恐慌的了不得”。(蔣 介石《主動的精義與方法》,《廬山訓練集》,第198頁) 最終,由於人力物力財力不足,由於作戰人員素質不斷變差,由於蘇區政府的強制徵兵導致其喪失了老百姓的支持,再加上國軍的大力圍剿,紅軍不得不放棄蘇區,開始長征。 結語 1、 中央蘇區開創初期紅軍依靠“打土豪、分田地”和各種優待政策,的確獲得了蘇區民眾的高度支持,也激發了他們的參軍熱情,兵員的素質和戰鬥意志也很高。 2、蘇區後期,由於常年累月的徵發兵役,以及戰爭不斷消耗人力物力財力,導致了蘇區兵員短缺,紅軍為了在戰爭中生存,不得不採用各種強制徵兵手段,但最終仍不免喪失經營多年的中央蘇區。 |

|

|

|

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

|

|

|

| 一周回復熱帖 |

|

|

|

|

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2011: | 常敗將軍李先念的中原突圍真相:5萬人 | |

| 2011: | 方正縣為入侵中國的日本人立碑一事原因 | |

| 2010: | 1967年《人民日報》社論:彭德懷及其後 | |

| 2010: | 67年《紅旗》雜誌社論:從彭德懷的失敗 | |

| 2009: | 毛主席做事總讓常人難理解 | |

| 2009: | 史書上看不到的鴉片戰爭 | |

| 2008: | 沒有文化大革命就沒有化纖大建設和人民 | |

| 2008: | 附錄:關於金山和吳涇的一些文件 (22 | |