生活在多民族聚集的美國東西兩岸的華人,在日常生活中並不常感到種族的歧視。越來越多的美國華人在積極融入社會接受美國人身份的同時,也能自信和驕傲地認同我們自己的民族傳統和文化。特別是最近幾年,到處都能看到華人參與社區活動,敢於為自己的正當權益發聲,這確實是一個令人倍受鼓舞的現象。

但我們今天所享受的這種進步平等的社會環境,是老一輩移民所沒有的。每回當我提起排華法案之事,很多人不以為然:那都是多少年陳皮子爛穀子的事了,別老是像被迫害狂似地反覆提了。但是,美國社會對華人(或者是整個東亞人,因為我們在外表上區別不大)的許多偏見和歧視大多可以追溯到排華的那段歷史。這種偏見和歧視近年來被所謂的 “政治正確” 壓制下來,但潛在的歧視並沒有消失。當然我們不可能徹底清除種族歧視,但是我們不能規避歷史,我們要了解老一輩華人為爭取自己權益的抗爭,並承襲他們的接力棒,繼續為創建一個更公正和平等的社會而努力。

華人的文化特徵是內斂不張揚,勤勞且能吃苦,靠自己而不依賴別人。所以華人乃至整個亞裔都被稱為社會上 “看不見的族群”。當我們在美國人數極少的時候,我們更是容易被忽略。

據美國人口統計局的統計數據,1980年,亞裔人口只有三百二十萬,占美國人口總數的 1.4%,其中華人只有八十萬。而現在,亞裔人數已超過兩千萬,占總人口 6.8%,其中華人人數已接近五百萬(2014年的估算數據)。

八十年代以前,亞裔在美國的成長環境跟今天大不一樣。現住在 Bethesda 的民權律師 Aryani Ong 就是成長於那個時期。她記得自己在學校時,老師根本不注意她,在別人眼裡她似乎不存在。她說:“我當時常常夢想自己能長得金髮碧眼,個子高挑。”

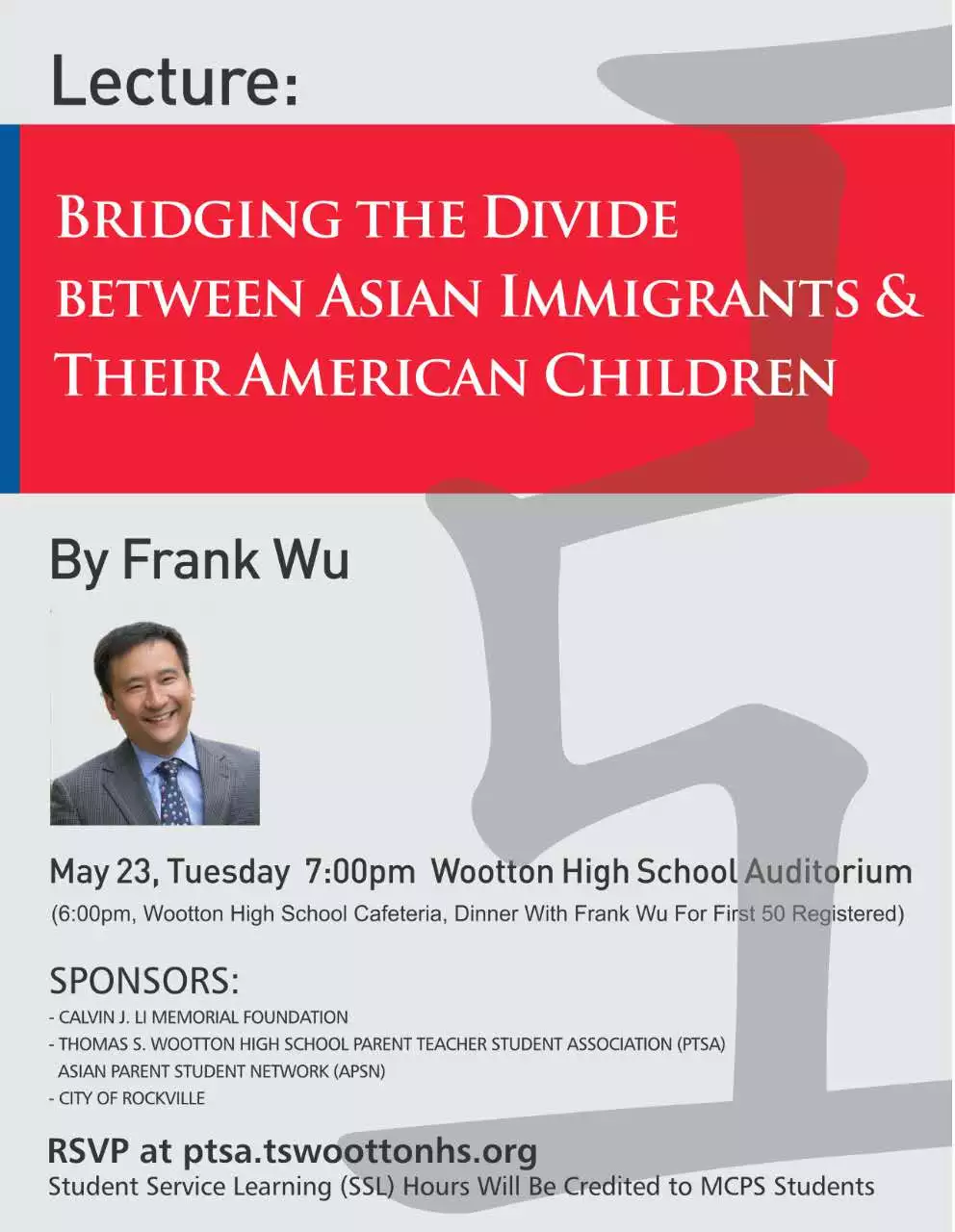

對於亞裔男孩子來說處境則更艱難。現任加州大學的法律教授吳華揚 (Frank Wu) 說,在中學時期,他是學校的孩子們譏諷嘲笑的對象。當他向學校老師尋求幫助時,老師卻不以為然:“石頭和棍子會傷害你,語言傷不了你。沒關係。” 看到老師不管,這些孩子更是變本加厲。每天面臨這樣的折磨,他期望自己快快畢業,也許成人後就不會再受到這種待遇。他的父親也不能幫他,而只是告訴他:“你要學會融入。” 他感到父親是在說這都是他的錯,因為他不夠融入。後來他才意識到他父親是在責怪自己,怪自己的語言障礙,自己的文化和習俗,甚至自己的長相,連累了孩子無法融入,不能成為 “真正的” 美國人。

吳教授說,面對歧視和不公正的待遇,老一輩的華人不是選擇抗爭,而是自責,認為自己沒有真正地融入,所以不能被接納。所以他們為自己的孩子起西方人的名字,不在乎孩子是否懂得中文,遠離中國文化傳統,學習西方的文化和習俗。

確實,“融入” 是咱們華人最關心的一個話題。為了 “融入”,一些人選擇華人最少的地方居住,儘量遠離華人和中國文化,切割自己同中國的一切聯繫,有的年輕人希望通過參軍來證明自己是 “真正的” 美國人。可這一切都改變不了我們的面孔,在那個年代,不管我們怎麼做,因為這張面孔,社會把我們當作外國人,哪怕是兩三代土生土長的美國華人。

但有一個事件徹底地摧毀了華人 “融入主流” 的夢。那就是發生在1982年的陳果仁事件。

陳果仁之死 (Murder of Vincent Chin)

1982年6月19日晚,住在底特律郊區的一位即將結婚的27歲華人小伙子陳果仁 (Vincent Chin) 來到一個酒吧。按照美國人的習俗,婚禮之前應該有一個最後的 “單身派對 (Bachelor’s Party)” 。在酒吧中,兩位失業不久的汽車工人把陳果仁誤當為日本人,與其發生了口角。要知道七八十年代日本進口汽車對美國汽車行業造成極大的衝擊,當時美國社會的懼日反日情緒比今天反華情緒要嚴重得多。陳果仁離開了酒吧,但這兩位工人並沒罷休,他們從車裡拿出棒球棍子,在街上追趕陳果仁,用棒球棒擊打陳,造成他大腦嚴重受傷。陳被送到醫院,四日後搶救無效死亡。

(陳果仁事件後的席捲全國抗議遊行)

這是一個明顯的由種族衝突導致的謀殺,可是當時的法官卻偏袒這兩位白人兇手,只給他們判處三千元罰款和三年緩刑。這種駭人聽聞的司法不公正激怒了亞裔社區。以前各自為營的亞裔第一次聯合起來了,不管是新移民還是土生土長的,住在郊區的或住在唐人街的,華裔韓裔日裔甚至黑人,都加入全國各地的抗議遊行。地方媒體把陳果仁之案報導為 “世紀大案 (Crime of the Century)” 。

(陳果仁事件後的席捲全國抗議遊行)

“美國人從來沒有看見過亞裔這麼憤怒,” 當時還在高中的吳華揚回憶說。這一事件對於吳來說是一個啟發:他和陳果仁之所以不被看成平等的美國人,並不是他們自己的錯,也不是他們父母的錯。不管他們如何努力去“融入”,這個社會都不接受他們作為一個完全的美國人。

遠在南方休斯頓的 Aryani Ong 也在電視上親眼目睹了陳果仁的案子:“我記得法官判決時我的震驚。雖然我當時只是一個初中生,可我能切身感受到,對於長着亞洲面孔的我們,司法公正是另外一碼子事。”

Aryani 感到一種絕望。她出生在這裡,除此之外,她沒有別的地方可以稱為家,這個國家也是她唯一的國家(不像我們第一代移民仍然有故國可以作為精神嚮往)。可這個國家並不接受她,這個國家的未來並沒有她的份。這種絕望對於一個孩子來說實在是難以承受。

正在這時,她突然看到一個年輕女士在電視上出現。這位女士跟她一樣,黑頭髮黑眼睛黃皮膚。在電視中,她的四周都是衣冠楚楚的白人男士。在眾人之中,她伶牙俐齒,不卑不亢。Aryani 從來沒有在電視上看到過這樣的亞裔人士。電視電影中的亞裔形象往往讓她感到羞愧,要麼是一些衣衫襤褸不善言辭的,要麼是邪惡陰險面目可憎的。這是她第一次看見一個亞裔,而且是女士,能在眾多的白人男士面前平起平坐。

(Helen Zia)

這位女士是社區活動家 Helen Zia。“對於我來說,她是我許多疑問的一個答案,是通向將來的一條道路,也是我的推動力。” 突然,她不再為自己的面孔而羞愧。Helen Zia 給她帶來了鼓舞,讓她在這個本來沒有她未來的國家看到了自己的未來。

陳果仁事件帶來了改變,不僅僅是在亞裔社區,也是在整個社會。它催化了亞裔的民權運動,給我們帶來了今天能得以享受的平等和進步。在我們紀念五月 “亞太裔文化傳統月” 之際,讓我們不要忘掉歷史,紀念我們先行者艱辛的足跡。

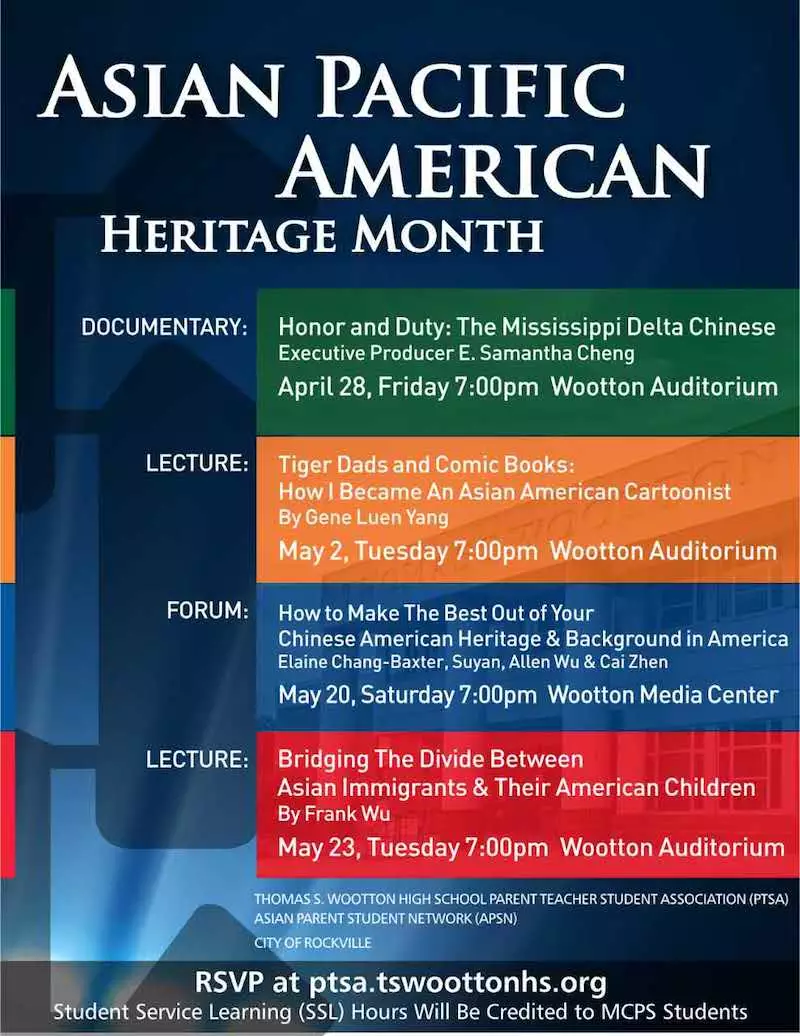

為紀念“亞太裔文化傳統月”,洛城伍頓高中將在4月底和5月舉行一系列慶祝活動,望大家奔走相告,積極參與。支持這些活動的有:

Wootton High School Parents Students and Teachers Association (PTSA)

Asian Parent Student Network (APSN)

City of Rockville, Chinese American Parents Association Montgomery County (CAPA-MC)

Calvin J Li Memorial Foundation

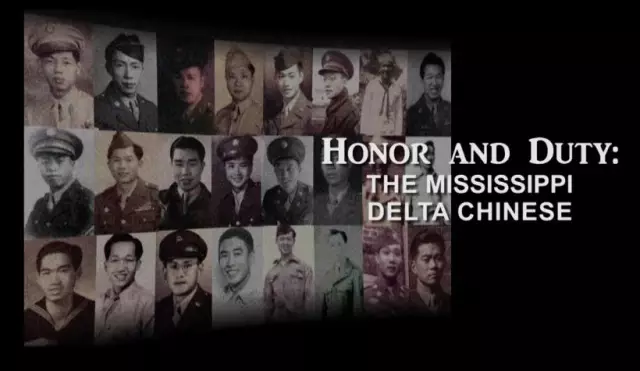

4月28日,我們會播放一個紀錄片 “Honor and Duty: the Mississippi Delta Chinese”,記載的是住在密西西比三角洲鮮為人知的華人的故事,他們的歷史,和他們的今天。

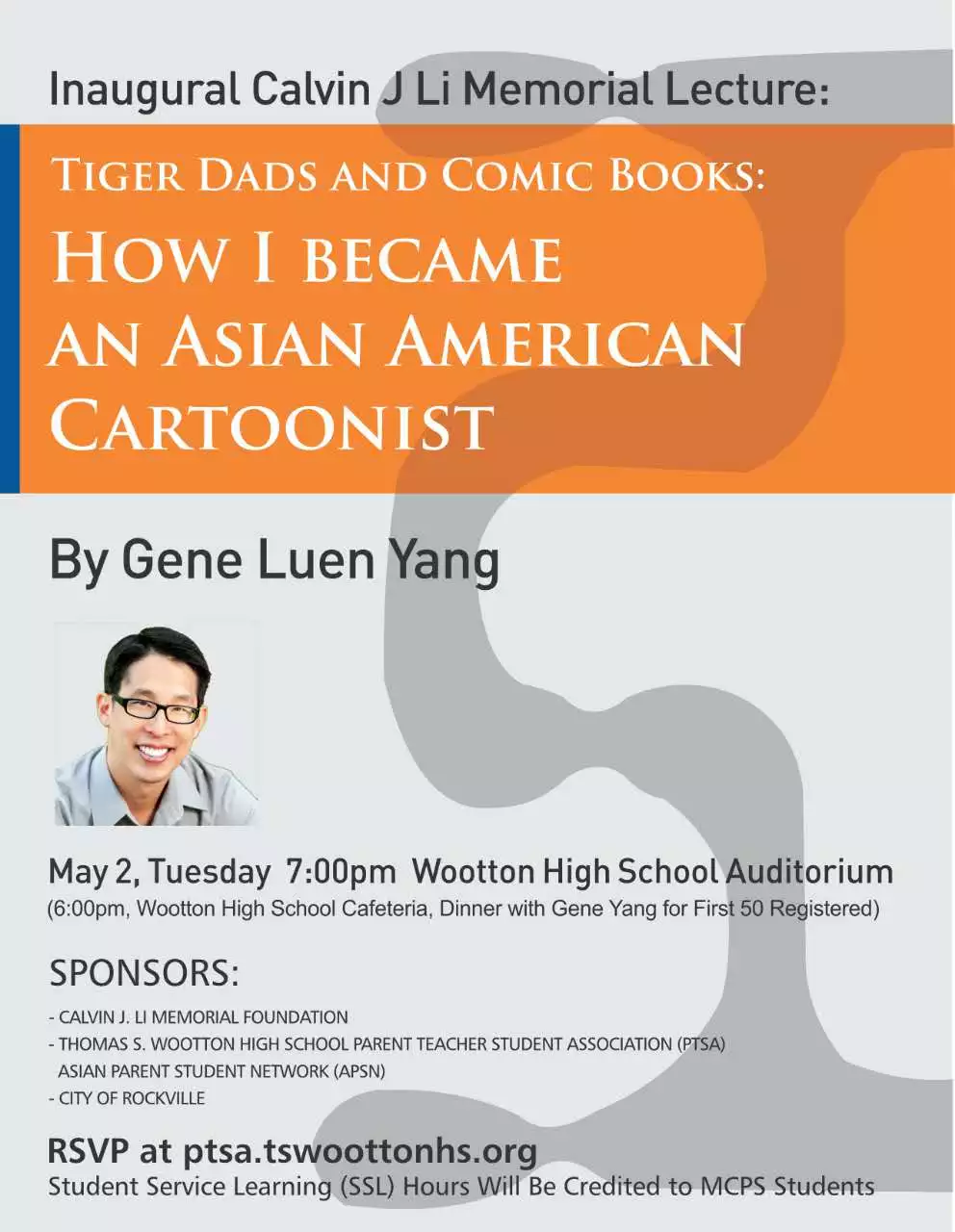

5月2日,首屆李佳信紀念演講邀請到一個傑出的華人:著名漫畫家、“國會圖書館年輕人文學大使獎” 獲得者楊謹倫 (Gene Luen Yang),講述他成長的經歷,如何從一個電腦痴變成漫畫家, “Tiger Dads and Comic Books: How I became an Asian American Cartoonist”。楊謹倫言語風趣,經常出現在各大媒體。這次有幸邀請到他來演講,實屬不易。希望大家不要錯過此難得機會。來時不要忘了帶上他的書讓他簽名。

5月20日,四位年輕有為的華裔青年將給我們帶來一場別開生面的圓桌討論,他們會探討華人在美國怎樣充分發揮利用華人文化傳統的優勢。老少皆宜。

5月23日,佳信基金邀請百人會主席吳華揚做演講,討論在亞裔移民家庭里兩代人之間存在的文化隔閡,我們如何能增進兩代人之間的交流,彌合文化的差異。“Bridging the Divide between Asian Immigrants and Their American Children”。吳華揚現任加州大學法律系教授,他的文章經常出現在各大媒體,很多人對他有所了解。他真心希望能擺脫給人留下的 “精英主義”印象,同各界華人建立交流和相互理解,致力謀求華人社區的共同利益。

關於這些活動的詳情,請參見下面海報,或到 www.cjlfoundation.org 查詢,今天就去下面網站報名:ptsa.tswoottonhs.org,點擊本文底部的“閱讀原文 Read more”,也會跳轉到報名網站。

下面是本次活動主辦方之一的“李佳信慈惠基金”(Calvin J Li Memorial Foundation)的微信公眾號,敬請關注。

關於本文作者Paul Li簡介:

This article was written by Paul Li, President of Calvin J Li Memorial Foundation, with information support from Aryani Ong and Frank Wu. The mission of Calvin J Li Memorial Foundation is to help create a supportive family and social environment for Asian Americans growing up in immigrant families. Through speeches, lectures and seminars, we hope to bridge the cultural gap between immigrant parents and their American children, and promote Asian American role models, and the understanding of Asian cultures and their contributions to America.

作者:Paul Li

本文首發於“美國華人”公眾號(ID: ChineseAmericans)

請讀者廣為轉發朋友圈和微信群。其他媒體如要轉載,請聯絡本公眾號。

本文由作者投稿,內容不一定代表“美國華人”微信公眾號立場。

微信公眾號:ChineseAmericans

網站:ChineseAmerican.org

投稿、轉載授權:editor@ChineseAmerican.org