豺狼在“盲腸”里失蹤(俞天任)

辻政信是一頭凶暴的豺狼。

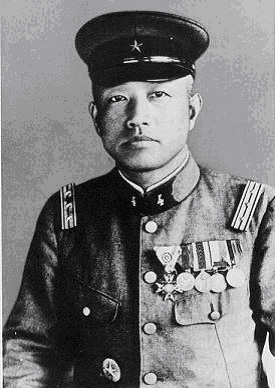

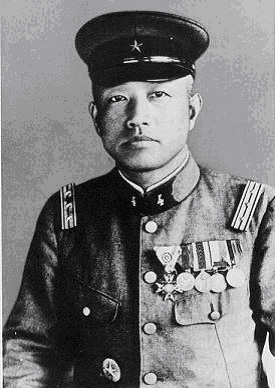

(中佐時代的辻政信)

他集大膽,狂妄,殘暴於一身,所有日軍參謀軍官中無人能出其右。除了石原莞爾發動9.18事變的大膽,牟田口廉也發動英帕爾戰役時“要準備什麼彈藥,遇上英軍,槍口朝天開三槍,英國佬肯定嚇得屁滾尿流”的狂妄之外。

他大膽。在諾門坎,他抹去飛機標誌飛入蘇聯領空偵察,天寒地凍,飛機出故障迫降在茫茫雪原,飛行員嚇得直哆嗦。辻政信少佐呢:“別怕,我會俄語。有蘇聯兵來了,就騙他們說我們是來投誠的,正好還可以綁架個俘虜回去。”

馬來戰役之前,為了驗證他制定的作戰計劃,辻政信還是故伎重演。在飛機上塗上泰國的記號,深入泰國馬來,一處一處確認英軍的布防兵力和炮火配置。

他狂妄,“皇軍以一當十”的計算方程式就是他的發明。在戰後的1952年8月16日,辻政信還是那麼的狂妄,在出馬競選眾議員的演說中,他是這樣說的:“我和俄國人,支那人,美國人,英國人,法國人,印度人,澳大利亞人,爪哇人,菲律賓人,緬甸人都打過,負過七次傷,身上有30多處傷疤,現在身上還有20幾顆子彈。

如果大家武器一樣,最強的是日本兵,其次是支那兵,再其次是諾門坎的俄國兵,接下來是印度的廓爾卡兵,第五才是美國兵,英國兵大概第七第八”,其狂妄之氣焰一點不減。

他殘暴,十五年戰爭和太平洋戰爭中,所有大屠殺的現場肯定有辻政信的身影。或者不如說,辻政信所到之處,肯定有大屠殺!他殺平民,殺戰俘,甚至殺皇軍。

他的殘暴還不僅僅是屠殺,在東北,他強迫士兵吃人膽,在馬來,他下達命令要士兵吃英軍人肉。

他是一個瘟神,所到之處,給中國,菲律賓,馬來亞,新加坡,緬甸,泰國人民都帶來無窮的災難。就是他的上官,也都一個個丟官卸袍上絞架。

被他弄得退出現役的關東軍司令官植田大將就不用說了。戰後馬尼拉和新加坡的遠東軍事法庭判處了第十四方面軍司令官山下奉文大將,第十四軍司令官本間雅晴中將,近衛師團長西村琢磨中將,第224師團長河村參郎中將死刑。除了本間雅晴由於他老婆親自向麥克阿瑟元帥求情而被槍決之外,其餘都是被在日本軍人看來是最恥辱的方式絞死。

不託辻政信的福,雖然麥克阿瑟恨透了山下奉文和本間雅晴們,他也不一定絞得了他們。但辻政信幫麥克阿瑟把山下奉文和本間雅晴送上了絞刑架。

菲島戰役時,菲律賓最高法官桑托斯一家老小落到了川口清介少將手裡,辻政信通過第14軍參謀長林義秀少將下達了滅門命令。但川口少將還是違抗命令,留下了桑托斯的長子沒殺,這總算從絞刑架下逃了一條命,從而只被盟軍判處六年有期徒刑,而林義秀少將被判處無期徒刑。

還是這個川口少將,在瓜達卡納爾島上和辻政信再度相逢,爭吵的結果,堂堂少將居然被大本營中佐參謀解除了指揮權。兩人的爭吵一直持續到戰後,川口從菲律賓坐完了牢,回到日本首先就是找辻政信算賬。看過辻政信的《瓜達卡納爾》的人都會記得那個“K少將”,指的就是川口。

他的同僚上司沒有不討厭他的,喜歡他的就只有和他一起搞諾門坎事件,最後官至參謀本部作戰課長的服部卓四郎大佐。

但是辻政信在中下級軍官和士兵中很有人望,這主要是由於辻政信很能收買人心。辻政信步搶劫,不嫖娼,可以說很清廉。在上海,哈爾濱,武漢,辻政信都曾親自帶憲兵去砸飲酒嫖娼的高級軍官的汽車。最後在泰國曼谷,辻政信到任後的第一個命令就是禁止軍官坐汽車兜風。

一次行軍訓練,官兵們的水都喝完了。而辻政信由於他那瘋狂的性格,帶了兩個水壺。發現大家都斷水了,辻政信把大家叫到一起,當着大家的面,把他留的一壺水倒掉,然後繼續行軍。

但是那些就中下級軍官和士兵當時沒有想到,正是這樣“勇敢”,“正直”,“清廉”的辻政信參謀,把他們一群一群地帶上死路。

戰爭結束了,現在辻政信是參議院議員,而且這次是被自民黨除名以後以無所屬的身份參選,以全國第三位的高得票率當選的。

但辻政信自己知道:他已經走到了頭,死神在向他招手。

辻政信也是一匹孤獨的豺狼。

除了服部卓四郎,他沒有朋友。像戰時只有下級軍官和士兵喜歡他一樣,現在只有選民喜歡他。國會中人人討厭他。

討厭他的理由各種各樣。比如左翼就說:“國會又不是參謀本部,幹嗎要一個敗戰參謀來指手畫腳”,和辻政信一線劃開,決不一起摻和。那麼右翼呢,也和辻政信界限劃得很清,為什麼?因為辻政信現在的言論不右翼,起碼看起來不右翼。

辻政信現在的政治信條說到根子上很簡單:非戰中立,承認中共。所以在右翼看起來起碼這後面四個字是很有“赤化”的嫌疑的。加上他的秘書朝枝繁春的聯共黨員,蘇聯間諜的疑惑,所以別人這麼看他也很正常。

那麼辻政信是從哪兒來的這種和社會黨左派相近的政治信條的呢?他可不是社會主義或者共產主義的信徒。如果說辻政信一輩子尊敬甚至崇拜過誰的話,那就是前陸軍中將石原莞爾。辻政信在談到石原莞爾對他的影響時時這樣說的:“先覺的導師(指石原莞爾)對物體的觀察方法,對中國,滿洲,東亞的思維方式,使我從權益思想到道義思想來了個180度的大轉彎,見識的的不同,就有這麼可怕的力量”。

(大佐時代的石原莞爾)

所以他的信條只不過是石原的大亞細亞主義,在50年代倒也不能再說一定要搞什麼侵略,也出不了什麼大錯誤,但問題第一是美國老大干不干?當然不可能幹。至於其他國家呢,聽到這段話恐怕首先想起來的是“滿洲國”吧,其實不需要其他國家,日本人首先就想起來了。您老還是一邊歇着去吧。

所以在政治上,辻政信沒有盟友。

幾次選舉,辻政信都以相當高的得票數而當選。除了他以前的部下之外,辻政信還有一個最好的商標就是“清廉”,而前部下們之所以那麼玩命地挺他,也是他的“義氣”和“清廉”。

辻政信確實從來沒有丟下部下逃走過,諾門坎的時候,他喝住了一群敗退下來的士兵:“丟掉了連隊長,丟掉了連隊旗,你們還是不是日本軍人?跟我上”。說着話,帶着這群敗兵又沖了上去,找到連隊長和連隊旗以後,“三個人一具屍體,全部要抬回去”。

但是士兵們可不知道就是這位辻政信參謀一次次把他們和他們的同伴們送上死路,他們知道的只是親眼所見的辻政信參謀從不丟下一個同伴,哪怕同伴已經成為了屍首。

辻政信和他酒色財氣俱全的思想導師石原莞爾不同,他不近女色,不愛錢財,是個禁欲主義者。

1929年9月,27歲的陸軍大學校學員,陸軍步兵中尉辻政信和大阪市的一位官吏女兒結婚,那是他第一次知道什麼是女人。

(新婚的辻政信)

第二天,興奮的辻政信對人說他不知道世界上還有那麼好的事情,一個晚上居然咻嘿了十次。這件事一直被人傳為笑談。

但在其他時候,辻政信絕對不近女色,他曾經把一口酒吐在一個要為他來斟酒的藝妓臉上,讓同席者都下不來台。

1940年7月,辻政信少佐從武漢岡村寧次的11軍軍部被弄到南京的支那派遣軍司令部。為什麼說是被“弄到”呢?也有奇怪的由來。

辻政信少佐從關東軍調到11軍是作為一種對諾門坎事件的懲戒,所以11軍的軍官們一開始很看不起他,岡村寧次中將第一次接見他的時候甚至都沒有穿軍服,只是穿着一件浴衣。但是馬上那些白眼看人的軍官們就開始後悔了。

岡村中將不知道應該把這位辻政信少佐怎麼辦,和參謀長青木重誠少將商量下來,先讓這位去做“紀委書記”吧。讓他去整頓軍容風紀,不讓他干軍務,總捅不了漏子了。

他們錯了,辻政信少佐可不會放過一個可以弄權的機會。他帶着憲兵夜以繼日地在武漢三鎮到處抓人,酗酒的,玩女人的,挪用公款的,最後經濟參謀杉本浩一少佐被他嚇得畏罪自殺,這下岡村才知道這位是刺兒頭,留不得。和參謀長商量以後,決定通路子把他弄走,弄到哪兒都行。最後作戰參謀安藤尚志中佐走通了支那派遣軍總司令部第四課主任參謀堀場一雄中佐的路子,總算把這尊瘟神給送到南京去了。

一天在南京總司令部高級軍官食堂,辻政信發現他的座位上放了一把扇子,不經心地拿起來一看,是當時南京最有名的料亭“福宮”的老闆娘送來的,頓時臉色一變,對周圍拿着扇子扇風的軍官們喊道:“福宮老闆娘送來的扇子,你們不嫌有腥味?來人,把扇子全部收起來,送回去。”

要知道,在場被這位升中佐還在一個月以後的少佐參謀吆喝的將軍中有支那派遣軍總司令官西尾壽造大將和總參謀長,前陸軍大臣板垣征四郎中將!

辻政信的苦行僧行為,給他帶來了人望,帶來了選票,但是也給他帶了厭惡和麻煩。不僅議員們都不喜歡和他來往,就選民也對他失望。因為辻政信弄不來錢,幫不了他們的兒子找工作,女兒上大學,而這是議員必須干而且必須會幹的。

辻政信和他的思想導師石原莞爾不同。石原莞爾有建設欲望,而辻政信是一個徹頭徹尾的破壞狂熱分子,戰時是用槍炮破壞這個世界的面貌,現在是和平時期,辻政信則在用語言破壞這個世界的秩序。

但是和平時期不需要破壞者,所以連辻政信自己都知道(雖然晚了點),這個社會好像要拋棄他了。

但辻政信是不會束手待斃的。

辻政信還是匹機敏的豺狼。

進入陸軍幼年學校時,他是“補缺”進去的。什麼叫補缺呢?日本學校招生時是公布名次的。緊貼在定額外的考生,如果在定額內的考生因故不來了的時候,由這些考生輪番補進去,這叫“補缺”。

辻政信考陸軍幼年學校的時候,是考了51名,恰好名落孫山。但是有一位考生體檢不合格,就由他補了進去。但是到畢業時,辻政信的成績是首席。陸軍士官學校也是首席畢業,陸軍大學校還是第三名的軍刀組。

辻政信對於察知危險和躲避困境有像野獸一樣的本能。當年他能從五強國的追捕天羅中脫身而出就是證明。現在他比別人更加清楚地知道自己的兩難處境:國會議員這種政治家並不適合他,而他又一定要保持這個並不適於他的位置。因為他是辻政信。用一句別人評論他的話:“辻政信從一介少佐開始就在操縱日本”。他習慣了這種地位,習慣了這種社會精英的感覺。他無法習慣被岸信介開除出自民黨的遭遇,雖然他和岸信介短兵相接,在選舉戰中大勝,可是身份不一樣了,他現在是無所屬,無黨派,也就是說在國會無權發言。

(辻政信在國會演說)

習慣了在權力中樞的感覺,當年他一個小小的少佐就能挑起幾萬人的廝殺,現在叫辻政信如何忍受?經過深思熟慮,辻政信定下了一個突出奇兵的作戰計劃——去老撾。

為什麼是去老撾?

上個世紀六十年代初期的世界上有三個熱點:古巴,剛果和老撾。

古巴大家都知道,剛果則指的是剛果(利)。獨立後因反感利奧波德維爾是原宗主國比利時國王的名字把首都名字改成了金沙薩,故稱剛果(金)。1960年9月14日陸軍參謀長蒙博托發動政變,殺害了總理盧蒙巴。海政文工團那時候有個話劇叫《赤道戰鼓》,說的就是那件事。後來蒙博托又乾脆把國名都改了,叫“扎伊爾”。

非洲的黑兄弟什麼都好,就這沒事改國名真受不了。比如說“達荷美”,多好的名字,愣要改成“貝寧”;“坦咯尼喀”和“桑給巴爾”成了“坦桑尼亞”那是因為兩個國家給並了起來;“阿聯”和“埃及”也是扯不清楚的事;“塞拉勒窩內”改成“塞拉利昂”倒是好讀,不過老冰到今天還沒有弄明白“西南非洲”和“納米比亞”到底哪個是正式國名;“羅得西亞”怎麼就成了“津巴布韋”;就知道嫌“莫三鼻給”不好聽給改成了“莫桑比克”的倒是中國人。

現在的人不像老冰那時候的人那樣對非洲那麼熟悉了,不信去問問關於“加納”除了足球還知道些什麼,能說出“現代非洲之父”是一個加納人叫恩克魯瑪的可能不多。可要知道當年西方紅衛兵可是舉着毛澤東,胡志明,金日成和恩克魯瑪這幾個敢跟“帝國主義”叫板的好漢的畫像遊行的。

扯遠了,用辻政信的“言”來歸正傳吧。這三個熱點中,辻政信最重視的是老撾。他對女婿,當時的“富士急行”副社長,後來當了社長,現在是眾議員的堀內光雄說:“老撾是人身上的盲腸,看起來沒用,一旦發了炎是會要命的。”

加一句,這個堀內光雄就是上次小泉搞郵政改革時辭去派閥會長不干也要造反的那位,結果後來被小泉給從自民黨除了名,真是有其丈人必有其女婿。

老撾出了什麼事呢?

1960年4月,老撾選舉,以富米諾薩萬為首的“保衛國家利益委員會”(CDIN)在美元支持下買到了59議席中的39席。但以蘇發努馮親王為首的左派NLHS(“老撾愛國戰線”,即“巴特寮”)不干,蘇發努馮親王乾脆逃出萬象(那時正好被監禁),去往了北方桑怒根據地。

到了8月,乘政府要人全去了琅勃拉邦參加西薩萬國王的葬禮時,一個叫貢勒的上尉又發動了政變,占領了萬象。結果就是新國王指名蘇發努馮親王的哥哥(當然是異母)富馬親王成立中間派政府。

右派的富米諾薩萬不服這個政府,派兵去攻打。誰知道這個中間派又和左派巴特寮聯合了起來,勢力還越來越大,但是被親美的大鄰居泰國切斷了經濟援助,這下子富馬親王沒了辦法,只好去求蘇聯人。捎帶着就乾脆和巴特寮組成了聯合政府,這下子蘇聯顧問,中國顧問,北越顧問全來了。

本來美國人在這個兔子不拉屎的小國那麼起勁的搗騰就是怕蘇聯人和中國人也跑去一塊搗騰,誰知道搗騰來搗騰去還真燒香引來了鬼,把共產黨全給搗騰來了。這下子山姆大叔的臉上掛不住了,出動了他們精心訓練多年的苗族武裝,也就是常常能聽到的所謂“王寶匪徒”,幫着富米馮薩萬把萬象又給搶了回來。國王就指派文翁親王成立新政府,富米馮薩萬任副首相兼國防部長。而富馬親王跑到查爾平原去成立了流亡政府。

這一下一個國家就有了兩個政府,美國泰國南越支持萬象的那個,蘇聯中國北越支持查爾平原的那個。和古巴,剛果不一樣,這次是和原來韓戰相似:共產主義陣營和資本主義陣營的代理戰爭。辻政信的語言應驗了:盲腸發炎了。而且越發越邪乎,最後戰火燒遍整個印度支那,連五萬美國大兵都成了異鄉之鬼。

所以辻政信要去老撾,他想阻止這場亞洲人殺亞洲人的代理戰爭。如果他能成功,則又是馬來之戰的重演,那次為辻政信贏來了“戰爭之神”的名聲,而這次則能為他贏來“和平之神”的名聲。

1961年3月下旬,辻政信在議員會館對林秀澄是這樣說的:“池田(勇人)首相說我對東南亞很熟悉,要我去現地看看,觀察一下老撾越南的情況。匯總了以後給首相一份報告,6月份首相訪美時和肯尼迪總統會談時能夠對東南亞局勢提出日本政府的看法。”

這位林秀澄是何許人也?辻政信為什麼要找他?林秀澄是原陸軍大佐,駐印度支那的38軍參謀兼憲兵隊長,在此之前還做過上海特高課長。辻政信的一年前輩,陸軍士官學校35期畢業。戰後被法軍抓了起來,本想當戰犯來審判,但是結果是作為軍事顧問參加對胡志明軍隊的作戰。法國人失敗撤退以後,林秀澄大佐又加入了美國中央情報局,在原飛虎隊的陳納德將軍指揮下一直在印度支那工作,可以說是真正的印支通。

印度支那有廣義和狹義之分,狹義的印度支那是指的法屬印度支那,就是越南老撾柬埔寨三國,而廣義的印度支那則是指的夾在印度和中國之間的五國,還要加上緬甸和泰國。辻政信只對緬甸和泰國熟悉,對越南所知不多,對老撾和柬埔寨則幾乎一無所知,所以要找林秀澄了解情況。

如果說中國在兩千年裡用文明在東亞和東南亞的歷史上留下了自己的影響的話,那麼在20年裡日本則是用暴力在東亞和東南亞的歷史上打下了自己的烙印。要談東亞東南亞的現代史,繞不開日本。現代東亞東南亞歷史的每一章節都有舊日軍參謀的鬼影在活動。

林秀澄為辻政信提供了CIA繪製的印度支那地圖和聯繫人員名單。

但是,真的是池田勇人首相要辻政信去印度支那的嗎?這點幾乎沒人相信。辻政信假傳聖旨可不是一次兩次的了,再者說了池田勇人幹嘛要去管印度支那的閒事?老撾開不開打,誰和誰打關池田首相鳥事。池田首相的上台就有點不太光彩,一直和岸信介在日美安保條約問題上對立甚至辭去國務大臣的池田勇人,突然在1959年6月以通產大臣的身份再次在第二次岸信介改造內閣入閣,那時就有人在懷疑是不是岸信介答應了把自民黨總裁讓給他以換取在日美安保問題上的讓步。

現在池田當上首相了,當初的懷疑得到了證實,頓時所有攻擊的矛頭直指池田的人格問題。池田的解決方法很簡單,提出一個“所得翻倍”的口號,大家都有了錢,工資翻了倍,誰還去管首相的“君子豹變變了節”的問題?俗話不是說“有奶就是娘嗎”?變了節的老母豬只要它有奶,那就是硬道理。

所以池田除了經濟問題之外,不可能去管什麼閒事。

再從辻政信出訪的經費來源也可以知道是不是池田讓辻政信到老撾去的。

如果是首相提出來的,那麼費用應該由內閣官房出。可是辻政信的費用只拿了法律規定的國會議員海外出差費的60萬日元。那時日元的匯率低(360日元兌1美刀),這筆錢不到1700美元,不夠。

外務省還給了11萬日元,算下來也只有300美元。辻政信把自己長期收集的刀劍什麼都賣了,還是不夠,後來自己去找日本航空董事長,時任經團聯副會長的植村甲午郎個人贊助,才算湊齊了旅費。

從這就可以知道,不是池田勇人請辻政信去的老撾,而應該是辻政信自己毛遂自薦,在池田勇人面前誇下海口,說能用三寸不爛之舌,勸得雙方化干戈為玉帛,猛敘同胞之情誼。池田勇人當然不反對,又不需要出錢,又不需要出人,真有個什麼結果,還能坐享其成,這麼的好事到哪兒去找?

辻政信的計劃到底是什麼呢?從他和秘書朝枝繁春(就那位在中國糧油食品進出口總公司香港分公司門口大喊“毛澤東萬歲”的),女婿堀內光雄等人的商量來看,他是準備由曼谷經金邊去萬象,最後到河內。面見老撾的蘇發努馮親王和北越的胡志明主席,從他們嘴裡問出停火的最低條件,從而向肯尼迪總統提示。想促成雙方和解。

這幾乎是不可能的。辻政信只是一個軍人,雖然現在他是國會議員,但他不是一個合格的政治家。他把問題想得太簡單了,老撾內戰,早就超越了同室操戈的範圍,已經成為了兩大陣營對戰的前哨陣地。無論是共產主義陣營還是自由主義陣營都不會罷手不干的。

但辻政信就是辻政信,他就要試一下,賭一下。

如果說辻政信完全是一個莽漢也不對。他很清楚地知道此一去凶多吉少,其中的任何一個國家的任何一派力量都有充分的理由和可能要他的命,還不包括當地殘留的舊日軍士兵和仍舊在那一帶活動的英國情報機關。

那他為什麼還要去?

在佐藤榮作內閣當過北海道開發廳長官,田中角榮內閣當過建設大臣的木村武雄的回憶也許可以揭開謎底。木村回憶說辻政信去老撾之前,曾經對木村說:“現在對誰也不能說,其實我是在找死的地方。每天晚上一閉上眼睛,死去的部下們就都站在枕邊,對我喊着:‘快來,快來’”。

冤魂纏繞。

出發前一星期,辻政信去他太太家參加那邊的葬禮。看着死者的牌位上的戒名,辻政信突然對和尚說“給我也起個戒名”。

“辻家是淨土真宗,貧僧是曹洞宗,沒法起戒名”。

“我這就改宗。”

結果,那和尚給辻政信起了個戒名叫“大澄院殿輝國政信大居士”。

辻政信帶着這個戒名就動身了。

1961年4月4日上午9點半,法航318航班帶着辻政信起飛前往南越首都西貢(現在的胡志明市)。

那年他小兒子考上了東京大學,那天正好是入學典禮。親友們們都勸他先參加了小兒子的開學典禮以後再走,主要是大家都在忌諱這個“4.4”,怎麼讀怎麼像“死死”。但辻政信聽不進去,以機票已經訂好了為理由。但其實應該這麼說,“死死”算個鳥,很大程度上辻政信就是準備去死的。

下午在香港轉機,本來辻政信約好在機場見汪精衛的衛隊隊長陶孝潔。當年在奉化公祭蔣母就是這個當年任汪偽寧波專員的陶孝潔和辻政信中佐,而兩人均因此“功德”而逃脫性命。

但是機場上沒有陶孝潔的身影,來了一位自稱是陶孝潔的朋友的人告訴辻政信說陶已失蹤。

陶孝潔知道辻政信的計劃,他本來應該在現在給辻政信有關北京的情報。他的失蹤預示着辻政信的印度支那之行出師不利。

下午5點半飛機到達西貢機場,辻政信在日本駐南越大使久保田的陪同下住進了西貢的CONTINNENTAL HOTEL。

4月6日,辻政信拜會了南越總統吳庭艷,詢問有關對北越的看法。接下來在從戰前開始就一直在東南亞一帶活動的大南公司松下光廣社長的陪同下和華僑僑領見面,了解印度支那的情況。

4月9日辻政信到了金邊,想從北越商務處弄到進入北越的簽證。但商務處阮處長告訴辻政信說商務處不辦理簽證業務,要得到簽證可以向香港或者仰光的北越領事館申請。

但是這兩個地方都是英國人勢力圈,英國人無論戰中還是戰後都沒有忘記辻政信參謀。一次辻政信向英國大使館申請香港入境簽證,“MASANOBU TUJI”這幾個字剛剛出來,就被一口回絕。

所以行不通,辻政信只好4月10日從金邊去了曼谷,去見幾位在他的最後時刻應該見的人。

辻政信在日本大使館武官伊藤知可士一等陸佐(大佐)的陪同下,去拜見了泰國前首相阿拜翁和泰國工兵司令阿圖少將。阿拜翁就是在戰時和日本合作的首相,而看過《潛行三千里》的人都知道這位阿圖少將,只不過當時阿圖還只是少校。阿圖畢業於日本陸軍士官學校,而他在陸士時的中隊長(連長)就是辻政信大尉。因為這層關係,所以辻政信當年才能在阿圖的掩護下順利從英軍的搜尋中脫身。

當然不會忘記去參拜曾經在那裡躲藏過的寺院。

4月14日,辻政信乘坐泰航去往萬象。

在機場迎接的是日本大使館的金城辰美和東京銀行萬象支店的總務兼翻譯赤坂勝美兩個人。

駐老撾大使別府節彌已經接到外務省指示,要他協助辻政信議員。但是他告訴辻政信幫不上忙,無法接上和巴特寮的關係。

現在已經不是戰時,而辻政信也已經不是大本營參謀。再抬出“首相的意願”,身為外交官的大使也不認那壺酒錢,大使就堅持一條:日本國大使不能聽任日本國民去冒險!從這裡出發去北越,根本就不可能:要穿越右派,中間派的控制區,然後再進入左派巴特寮的控制區,然後再取得左派的信任而去往北越,如何可能?真要去的話,不如採取上次去中國大陸的方式,從北京得到去北越的簽證,要不然從莫斯科也行。

不行,不能讓中國人和俄國人知道,這是辻政信的想法。

辻政信要求赤坂勝美幫他弄到巴特寮的通行證。赤坂勝美的回答是他正被老撾政府當做危險分子在監視着,如果發現他在和巴特寮情報機關聯繫肯定會有殺身之禍,不行。

Kao,辻政信參謀還不知道有什麼客觀因素可以阻攔他的計劃的。這也不行那也不行,本參謀自己硬闖行不行?

第三天,4月16日,辻政信就自己硬闖了,結果是剛出萬象就被檢查哨卡給卡下來了:“什麼地幹活,路條沒有的幹活?回去的有”。

就這樣辻政信也還是不服,回頭再找赤坂去商量。

可能是看到辻政信是非去不可,赤坂只好說:“我認識一個和尚,他哥哥是巴特寮游擊隊的連長,這幾天就在萬象周圍活動,找他去試試看”。

就這樣,1961年4月21日清晨7點,金城駕駛着一輛“大陸巡洋艦”把身着袈裟的辻政信和赤坂送到了通往琅勃拉邦的13號公路上。

從車上下來的赤坂,交給辻政信幾個信封,裡面是他親手寫給蘇發努馮親王等巴特寮要人的介紹信和給各地部落酋長的路條。

這赤坂勝美是什麼人?他開的介紹信能管用?

以後再回答這個問題。

身穿袈裟的辻政信背上背的頭陀袋裡裝着國會議員的公用護照,議員徽章,旅行支票,西服,雨衣,文具。還有辻政信自己準備的“護身符”:他和周恩來總理,納賽爾總統,鐵托總統的合影照片,準備向巴特寮證明他的社會關係。

辻政信又請金城幫他拍了兩張照片,一張單人照,一張和赤坂的合影。

(辻政信和赤坂勝美的合影)

辻政信走上了13號公路,向查爾平原深處走去。

根據約定,前方十公里處,那個小和尚應該在等着他。

這是人們最後看見辻政信。

豺狼就這樣在“盲腸”里失蹤。

一星期後,小和尚回到了萬象。小和尚帶回了辻政信的雨衣交給赤坂勝美作為已經把辻政信平安交給巴特寮游擊隊的憑證。

可是從那以後就沒有人見過辻政信,無論是死的還是活的。留在這個世上的,只是各種各樣真偽莫辨的傳言。

可以說辻政信是被幽靈附體,被那個半世紀來一直在東亞,東南亞上空徘徊不去的幽靈,那個“大亞細亞主義”的幽靈附了體了。“大東亞共榮圈”是隨着廣島和長崎的蘑菇雲而一起煙消雲散了,但那個從孫中山,頭山滿們開始,被石原莞爾最後完成的“大亞細亞主義”則從來沒有消失過,辻政信戰後最早的政治活動就是從“東亞聯盟”開始的。

從辻政信,到後來的日本赤軍,再到《中日友好條約》的“反霸條款”,一直到現在的“六國會談”,總讓人聯想到當年石原中佐的“東亞聯盟”。這裡值得指出的是,所謂“東亞聯盟”和那個臭名昭著的“大東亞共榮圈”毫無共同之處。那個“大東亞共榮圈”是那個被石原中佐稱為“東條上等兵”的傢伙根據大川周明的梅毒理論所炮製出來的莫名其妙的玩意兒。而這個“東亞聯盟”則是石原的“大亞細亞主義”生出來的先天不足的玩意兒。

為什麼先天不足?道理很簡單,東亞各國到現在還沒有學會“平等待人”這個詞,不是“從奴隸到將軍”就是“從將軍到奴隸”,不再吵個百把年,平等不了。別看這歐洲人現在點起歐元起來嘩嘩嘩地挺眼饞,人家那是打了多少年才打明白過來的。人要有點長進,不是那麼容易的。

但是那個“東亞聯盟”也確實能迷糊人。這不,從辻政信周圍的這幾個人身上就能聞出那種怪味。

在曼谷陪同辻政信的那位日本大使館武官伊藤知可士一等陸佐是什麼人?他可是陸軍大學校57期畢業(陸軍大學校總共只有60期)的駐印度支那的原陸軍第21師團少佐參謀。1943年他在陸大時的兵學教官就是辻政信中佐。戰後辻政信在軍統局掩護下逃亡時,兩人在西貢還見過面,然後在日本掩護辻政信的那些人中,還是有這位伊藤知可士的名字。

還有那個赤坂勝美呢?那個一米六一的小個子當年可不是什麼皇軍精英,當年只是駐泰國的第22師團的一名無線電曹長,同樣是在泰國的辻政信大佐參謀對赤坂曹長來說那是大大大的長官,沒來往的。

終戰時赤坂他們部隊正好在越南北部的清化,照規定是向國民黨軍投降,25歲的赤坂不樂意向國民黨軍投降就開了小差,參加了胡志明的越南民軍。胡志明就派他去當自由老撾的教官,並且給了他個中尉軍銜。從此,赤坂曹長消失了,取而代之的是法國人聞風喪膽的塔昂·羅普中尉。

討了個北越老婆,1953年成了塔昂·羅普上尉,1954年居然成了川壙省副省長!

日內瓦和約簽定以後,巴特寮退往寮北。赤坂在萬象處理些留守事宜時被右派政權抓了起來,雖然後來看在是日本人的分上又放了他,但還是一直緊密監視着他。想從他身上找出巴特寮的情報網。正好這時東京銀行開設萬象支店,赤坂就去做翻譯兼總務,因為赤坂除了法語和越南語之外還通傣語苗語和其他說不清是什麼語的老撾人講的所有語。

像赤坂這樣在天皇宣布了無條件投降以後還仍然自願或被迫地參加東亞東南亞各地的內戰外戰的日本軍人有多少?沒有人能做出準確地統計。所知道的只是東亞東南亞所有的交戰方都有日本軍人在參戰,有日本參謀在劃策。

是不是有點像“東亞聯盟”那麼回事?那些日本人可真的像白求恩那樣,把“各國人民的解放事業,當作自己的事業”了。只有風險,沒有報酬,但真有人干,還幹得挺歡,歡的邪門。

但那個“東亞聯盟”僅僅是一個幽靈,並不是事實,也成為不了事實。所以辻政信也就失了蹤。

有人說他被英國情報機關殺了,這完全有可能,英國人在東南亞一帶有自己的傳統優勢,女王陛下的007們似乎也有義務為女王的臣民們報仇。

有人說他被當地殘留的日本軍人殺了,這也有可能。除了像在1974年投降的小野田少佐那樣是和大部隊失去了聯繫,沒有接到投降命令的之外,還有為數眾多的原日軍官兵,因為所謂“大陸情結”或是討厭那個好戰的祖國及其好戰的上官而不願撤回日本,留在原戰區參加各地的內戰外戰。這些日本兵中肯定有人對辻政信恨之入骨。

有人說辻政信是為了傳說中的“山下財寶”去的印度支那,這點看起來倒不太真實。首先辻政信不是一個對金錢執着的人,當年在戰場上所犯罪行累累,但從來沒有過搶劫罪,所以犯不着在和平年間去冒這種險。其次是由於在馬來之戰中的成功,辻政信在執行完對新加坡華僑的大屠殺以後就被升任大本營陸軍部(參謀本部)作戰課戰力班班長,離開了馬來半島。但他並沒有立即去大本營赴任,而是自作主張去了菲律賓戰場,而當他重返印度支那的時候,山下奉文已經不在馬來了。所以即使真有所謂“山下財寶”,辻政信也不可能知道。

但是如果說是為了那23根金條,倒不是沒有可能。

那23根金條是怎麼一回事呢?

1945年,辻政信在軍統局掩護下逃出泰國,途經越南的時候,因為等待戴笠的指令在河內呆了不少日子。17度線以北的日軍由中國戰區司令官受降,所以當時占領北越的是國軍。駐河內的日軍38軍(司令官土橋勇逸中將),投降完了就全被國軍給扣起來了。

扣起來幹嘛?“查戰犯”。

這不挺好嗎,甭管他是新編成的的師團還是老師團,佐級以上軍官肯定到過中國大陸,查不出幾個戰犯才有了鬼。

嘿嘿,你要是這樣想,就把國軍想得太好了。國軍要是真能查戰犯,估計三年後就不至於搬家去那個小島了。國軍的所謂“查戰犯”,“查漢奸”,全是“查腰包”的另外一種說法。掏出錢來,就什麼事沒有了,要是沒有錢呢?把你撕拉撕拉地幹活,你到底有沒有錢?

可是軍人還真沒有什麼私房錢,那就等着上絞架了?那倒不,國軍也是仁義為本,不胡亂殺人。你不沒有錢嗎?現地開館授徒辦學習班教你弄錢,哼哼,別看打仗打不過你們,弄錢你們可弄不過爺們!你不沒錢嗎?公款是不是錢?你們的房子,車子一賣掉不全是錢嗎?怎麼那麼死腦筋?

鬼子們傻了,那可是公款公物,按照盟軍的規定,現在所有權屬於中國國民政府,不能隨便處理?

——嘿嘿,屬於國民政府?你給賣了不就不屬於國民政府了嗎?

——那是犯法行為,不能那麼干。

——就是說你自個選戰爭犯罪是不是?

就這樣,條子,車子,房子,票子,婆子全沒了,當然戰犯也沒了。

老冰一點沒有往國民黨身上潑髒水。國民黨的所謂查戰犯,查漢奸,其實就是那麼一回事。要蒸那包子可就沒意思了,怎麼說都是同胞。

辻政信在《潛行三千里》裡面說,進駐越南的國軍的軍紀是壞到了極點,尤其喜歡搶劫。但是就一件壞事不干:沒有強姦婦女的。為什麼呢?因為當地的妓女價格已經和免費沒多大區別了。

當時38軍的高級參謀岩國泰彥大佐和辻政信商量,當時38軍軍部還有23根金條,照這麼着肯定要落到哪個國軍將軍的腰包里去,不如先埋起來,以後找機會再挖出來。於是兩人就在法國總督府里找了個地方埋起來了。

但是岩國大佐1949年10月剛回國就死了,知道這個秘密的就只有辻政信一個人了。辻政信搞政治需要錢,不止一次地動過這筆金條的腦筋。23根金條,用日本的算法是兩貫三百匁,一匁相當於3.75克,全部是8625克黃金。但那是埋在胡伯伯的腳底下,不容易取出來。辻政信曾經專門讓朝枝繁春去和越共做生意,目的就是找機會把這批金條弄出來。但是朝枝的生意沒做成,這批金條就一直在那裡躺着。不知道那筆金條現在怎麼樣了。那位去越南旅遊,帶把鋤頭去,到法國總督府挖挖看,沒準能挖出來一注財寶。

好,23根金條交待完了,現在回到正題上來。

根據現在掌握的資料來看,辻政信到了中立派控制的巴砭,中立派政府的內務部長馮沙萬在1962年6月23日的記者招待會上證實了這一點。馮沙萬還給辻政信簽發了前往左派巴特寮控制區的通行證。

辻政信不是步行穿過查爾平原,而是乘坐聯絡用蘇制安2式飛機去的。

以後在巴特寮控制的坎開,有傳言說辻政信見過蘇發努馮親王。

1963年7月3日,蘇發努馮親王在回答日本《產經新聞》野田記者的採訪時,對這個問題不做任何回答。在野田一再追問下,笑笑說:“建議你去問問富馬親王,我不知道。”

什麼意思?

野田確認了的事實就是親王的王妃脖子上有一串珍珠項鍊,那是駐曼谷的日本大使館為辻政信參議院準備的用來送人的禮物。據親王的秘書說是一個日本人送的。

那以後辻政信又去了哪兒,遇上了什麼,沒有人知道。

1965年6月1日,辻政信的參議院議員任期期滿。1969年6月28日,基於家族的申請,東京家庭裁判所根據日本《民法》正式宣告辻政信於1968年7月20日死亡。