| 成都一道有名的張大千肉元子湯 |

| 送交者: 幸福劇團 2022年06月16日05:44:36 於 [七葷八素] 發送悄悄話 |

|

這些年川菜大行其道,好多人都以為川菜就是麻辣香鮮味,其實不然,川菜中還有很多白味菜,比如:白油燒肚條,連鍋肉蘿蔔湯,酸菜老鴨湯等等。 成都有一道有名的張大千肉元子湯。雖然只是一道家常湯,但是成都文人的文化和審美卻顯示出成都的美食,吃的不僅僅是美味,還吃的文化趣味,嘿嘿,巴適得板。 這道菜,特別是在成都悶熱的夏天,幾乎家家都愛吃,愛做的一道菜。成都美食食材中心地段的青石橋街,在地處要道的地方有一家肉食專賣店,每天都有一大盆初加工的絞肉,蔥姜配製,已經調成糯稠狀,買回家可以加一些欠粉,直接下鍋,劇團老媽以前夏天做肉元子湯的時候,一般都去那家肉店購買絞肉。 然而,這一道張大千的肉丸子湯,實質上就是成都人家常味的元子湯。這道湯,最重要的做法在於湯的調味上,配製四川的土特產:青川黑木耳,干黃花,用做熬湯出味,加顆粒鹽,胡椒粉,薑片等。 見下圖:

絞肉一定要用手調製成肉質糯和稠,做出來的肉元子才有彈性,也就是如今說的Q

在成都做這道家常肉元子湯,一般採用新鮮的小菜,小白菜,(此圖片來自網絡)

夏天配上一碗米飯,可口。

雖然萵筍還在種植之中,忍不住先摘了一些葉子,用來做另外一道成都有名的芝麻醬萵筍,也稱為麻將萵筍。

今年新鮮蘆筍產量不錯,價格沒有上漲。

夏季不要忘記喝一杯 夏季每每到黃昏時刻,就是最美的時刻:

張大千:烹飪更在畫藝上 烹技酷似繪畫 天才畫家張大千,畫風清新俊逸,瑰麗雄奇,晚年又獨創潑墨山水,技藝深邃,達到了蒼深淵穆的境界。 但這位世界級的繪畫大師卻說:“以藝事而論,我善烹調,更在畫藝之上。”可見,“烹飪”在張大千的視野里,已被納入了“藝術”的範疇。 通俗地說,烹飪就是廚子做菜,對食材進行加工處理的技藝。對畫家而言,這似乎是“不務正業”,衣來伸手,飯來張口,只管吃就行了,何必關注於食物製作的過程及效果?其實不然,烹飪技藝與美學相同,酷似繪畫。在張大千的眼裡,一個真正的廚師和畫家一樣,都是藝術家,他曾教導弟子:“一個真正的畫家,要懂得欣賞飲食,才能養成敏銳的分辨能力。如此才能對繪畫的欣賞深入。這種對飲食欣賞的能力,經由感官直接感受,已經比欣賞藝術容易了很多。如果一個藝術家連這一個能力都沒有,如何能有更抽象的能力,去真正地欣賞藝術呢?” 在張大千的美食觀里,食物不但要具備“色、香、味”,還要有“形”,“形”就是形狀,可感的、美的造型。如他對粉蒸肉上籠之前的裝碗就很嚴格,上好的五花肉需沿碗的形狀有序鋪陳,出籠以後再反扣過來,就會呈碗的圓弧形狀,這樣看上去就會產生視覺的美感,所以他說,粉蒸肉味道和形狀美不美,其秘訣就在於“扣碗”的技巧。 跟隨張大千多年的學生孫家勤說,老師做菜的用料,也只是雞鴨魚肉,但他製作的菜餚十分精細,講究顏色的搭配,味道的鹹淡,上菜的先後,一桌筵席就是一張完美的圖畫。 張大千的擅吃同繪畫一樣,有家學淵源。他的父親懷忠公就是個懂吃之人,對飲食之道頗有心得,母親曾友貞持家有道,精於烹調,故家人一日三餐都頗為講究。

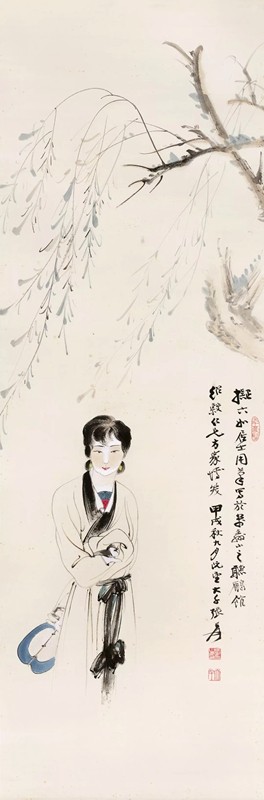

張大千 聽鶴館 紙本設色 縱97厘米 橫32厘米 南京博物院藏 善談美食,亦善做美食 張大千的第十個女兒張心瑞回憶道:“先父大千一生致力於祖國繪畫藝術。筆硯之餘,或自製菜餚與家人並二三知交共食,不喜赴大宴,不喜去一般餐館進食。在京時常與親友家人吃譚家菜,冬季亦去西單安兒胡同吃蒙古同胞經營之烤牛羊肉。” 張大千研究美食頗有心得,他曾總結:“中國之大,各地的風俗和地理條件不同,所以各具風味。故此,菜系大致以三江流域形成三個流派:黃河流域形成北京菜系,以魯菜為主,風味取之於陸;珠江流域包括粵、閩等省,形成粵菜、閩菜,風味取之於海;而長江流域則沿江由成都、重慶直到江南,形成了川菜、揚州菜、蘇州菜,風味取之於水陸兼備。” 張大千不僅善談美食,而且善做美食,操辦家宴時,一般由家人和廚師掌勺,但唯獨油鹽醬醋等調味品,必須由他親自下手。張大千加調料時從不用勺,而是用手抓,均勻仔細地撒在菜品上,且加完之後絕不再嘗,直接上席。他有句名言:“抓得准,才是真正的好廚師。” 粉蒸牛肉是張家餐桌上的主打菜。這原本是一道傳統四川名菜,叫小籠粉蒸牛肉—竹製的小籠屜內盛着軟糯香腴的牛肉,周身細細包裹着熟黏的米粉,鹹甜適口,麻辣醇香。1937年7月7日,張大千攜家眷來成都,住在藏書家嚴谷孫家中。一日,嚴老設宴招待他,張大千要吃粉蒸牛肉,嚴老便遣人到附近一家店鋪買回。但一嘗之下,嫌牛筋未去盡,太粗糙,後又端回另一老字號的,張大千才點頭稱是,但仍要加工添火候,遂指點後廚:做粉蒸牛肉時,一定要加自炕、自舂的辣椒麵,起籠時放下去,再加香菜取其活鮮味。同時又命人去買著名的椒鹽鍋盔,用鍋盔來夾着粉蒸牛肉吃。幾十年間,這道菜一直伴隨張大千出現在世界各地的餐桌上。 張大千“化腐朽為神奇”的手法不止這一樣,他弄家常菜“牛肉圓子湯”,先去牛肉中的筋以及應該去掉的一切,然後和姜捶茸,下蛋清,微和芡粉,再用把圓根蘿蔔切成細絲煮湯,只加醬油、胡椒,不用味精。上桌濃香撲鼻,十分可口,味道厚重而耐吃。大千不避厚味,咬一節泡海椒,夾一塊牛肉圓子,然後用蘭花調羹舀幾下香氣四溢的牛肉湯,送入口中。畫家沈省弇問他:“這比你愛吃的廣東香菇湯何如?”張答:“各有千秋,若論厚味,這個圓子湯要高一籌,地方飲食嘛,合口味。” 1941年,張大千去敦煌寫生時,還創造了許多運用當地食材烹飪的菜,比如白煮大塊羊肉、蜜汁火腿、榆錢炒蛋、嫩苜蓿炒雞片、鮮蘑菇燉羊雜、鮑魚燉雞、沙丁魚、雞絲棗泥山藥子。其中的“嫩苜蓿炒雞片”,是思鄉心切的張大千根據川菜中的“豌豆苗炒雞絲”改制而來。苜蓿在敦煌當地是早春之蔬,如同南方的薺菜,也如四川的豌豆苗,鮮香不亞於後兩者。“鮮蘑菇燉羊雜”中的鮮蘑菇則採摘自住地的一排白楊樹下。

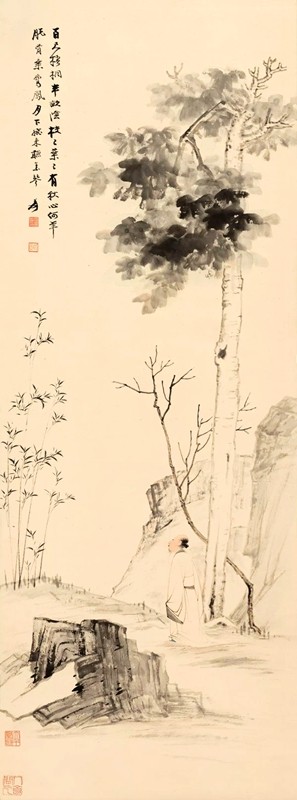

張大千 百尺梧桐半畝蔭 紙本設色 縱118.5厘米 橫44厘米 南京博物院藏 二張因美食結緣 張大千注重家庭,喜歡廣交朋友,家中經常高朋滿座,有時要擺好幾桌,都吃得不亦樂乎。他把畫室命名為“大風堂”,發明的請客菜叫“大風堂名菜”。 一次,張大千的夫人徐雯波過生日,張大千對她說:“你平時照顧我無微不至,今天就讓我來為你做生日面吧!”說完向眾人宣布:“今天夫人生日,我來為大家做些牛肉麵,一種清燉,一種紅燒。” 開席後,只見張大千將特製的四隻大盆擺在正中:兩盆略帶鹹味的白切牛肉,一盆帶汁的紅燒牛肉,一盆是連湯的清燉牛肉;一隻帶花紋的青盆盛寬面,另一隻帶花紋的黃盆盛細麵。旁邊還有一盤碧綠的香菜,一盤紅辣椒絲炒綠豆芽,周圍一圈用小碟配有鹽、醋、胡椒粉、辣椒麵和油、甜麵醬、豆豉等各色佐料。從外形看,既像湯鍋又像火鍋,既像簡單的麵食又像是複雜的中餐,從顏色上看,赤橙黃綠青藍紫,搭配協調、層次分明,儼然一幅美食畫。 因為畫與美食,張大千和張學良結下了深厚的友誼。 每逢張學良夫婦造訪時,張大千都親自烹調頂級川菜“芙蓉魚翅”,這是他經過幾十年苦心摸索而精熟的手藝。在發魚翅時,張大千既參考了清宮流傳下來的御廚發翅之法,同時又有獨創。在吃魚翅宴的前五天,便開始將大排魚翅切成數段,然後依次分放在一隻壇內,再在層層魚翅中間雜以蝦油,讓魚翅慢慢浸發。之後,再把大排翅放在鋼精鍋上加水文火加溫,直到把魚翅燉到嫩如魚肉。張學良等人品嘗此美味後,都讚不絕口。 二張因美食結緣,正如張群所說:“具見其奇才異人之餘緒,兼含養生遊戲之情趣。” 不獨如此,張大千和京劇大師梅蘭芳也因宴會而相映成趣。一次張大千要從上海返鄉,弟子為他設宴餞行,並請來梅蘭芳等名流作陪。席間,張大千走到梅蘭芳面前說:“梅先生,你是君子,我是小人。我先敬你一杯。”梅大師頓感茫然,其他嘉賓也雲裡霧裡,這時張大千含笑曰:“你是君子,唱戲動口,我是小人,畫畫動手。”眾人皆大笑不止。 晚年的張大千患有嚴重的糖尿病,飲食多有限制。家裡安排有四個護士,日夜看管他的健康和飲食起居。吃飯的時候,為了防止他“誤食”肥肉,以至於夫人和護士分坐兩邊,像“挾持”人質一樣盯住他,但他居然能在嚴格的監管之下,猛地將筷子插入盤中,夾起一大塊肥肉,急速地送入口中。等“監管人員”醒悟過來,他便像打醬油一樣輕鬆地忽悠道:“我當是塊大白菜,怎麼是塊大肥肉?真是老眼昏花了。” 因為身體原因而被阻隔在美食之外,那心情該有多麼無奈和沮喪。 1962年,張大千完成了一本《大千居士學廚》的食譜手稿,像寫日記一樣記錄了當時在巴黎友人家裡的三餐和宴客菜單。在這本食譜里,他列出回鍋肉、紹興雞、獅子頭等十七道美食的獨家烹飪秘籍,有的材料或做法十分詳盡,有的則言簡意賅,點到為止。張大千將他的美食之法、美食心得毫無保留地呈現給後來的愛好者和研究者,這是大千居士對美食的貢獻。 人如其畫畫如人,美食撩心心更美。大師一去千萬里,獨留餘味盼鄉歸。 作者馮遠臣為文史學者 (全文刊載於北京畫院《大匠之門》 ㉘期 |

|

|

|

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

|

|

|

| 一周回復熱帖 |

|

|

|

|

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2020: | 山藥炒木耳 | |

| 2019: | 新鮮奶香味濃鬆軟生乳卷 | |

| 2019: | 涼拌海帶絲 | |

| 2018: | 我夢見了伊隆·馬斯克 | |

| 2017: | 廣東鮮味美食 視若珍寶 | |