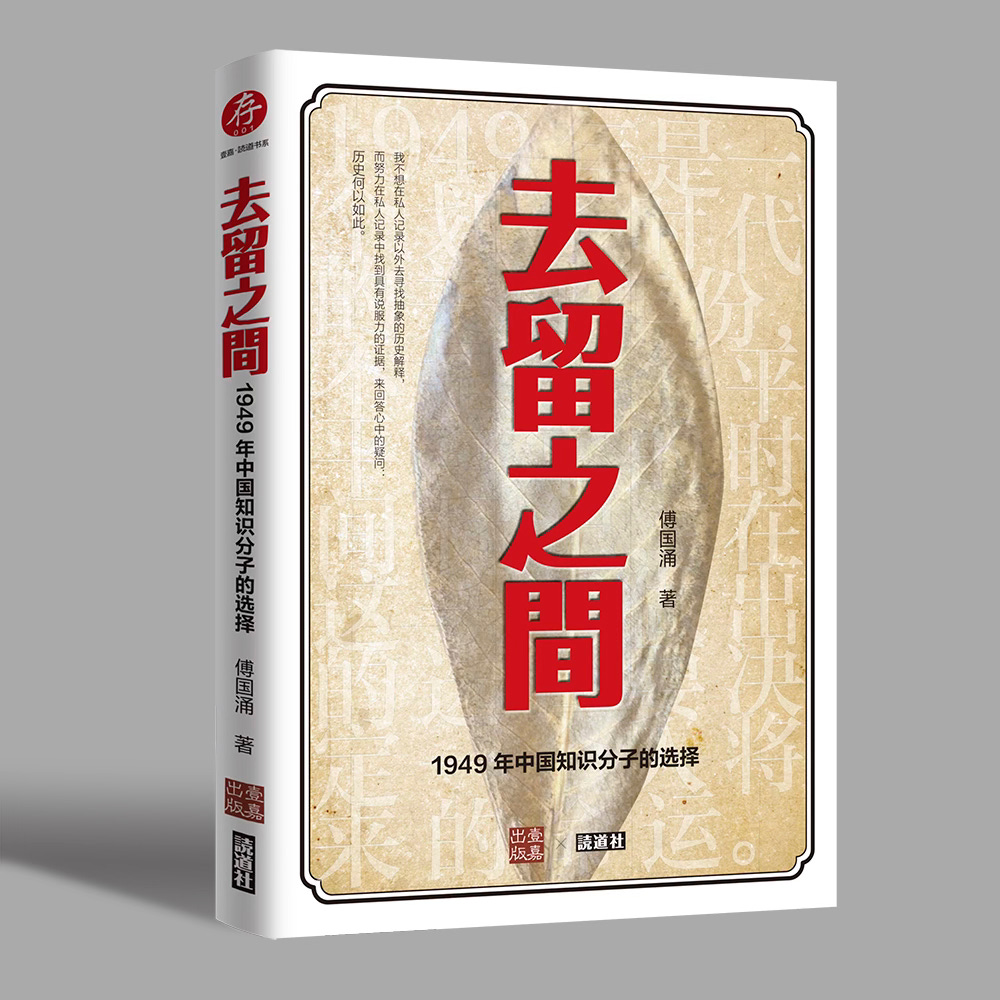

| 1949,走還是留?張元濟的選擇(傅國涌《去留之間》書摘) |

| 送交者: 壹嘉出版 2025年03月30日23:34:39 於 [史地人物] 發送悄悄話 |

|

1949年,83歲的張元濟面對政權更迭,心情複雜。他既對共產黨帶來的國家統一抱有“百年未有之太平”的希望,又對新政下商務印書館的前景憂心忡忡。在中央邀請他出席新政協會議的過程中,他屢次猶豫推辭,最終在陳雲、陳毅等人勸說下北上。他在會中謹言慎行,卻又多次向毛澤東、周恩來等表達對出版、經濟與民生問題的關切。 張元濟(1867-1959),號菊生,浙江海鹽人,中國近代影響最大的出版家。1892 年中進士,先後為翰林院庶吉士、刑部主事、總理事務衙門章京,因參與戊戌變法,被“革職永不敘用”。1898 年底,他舉家南下上海,任南洋公學譯書院主事,1902 年,應夏瑞芳邀請,抱着“以扶助教育為己任”進入商務印書館,歷任編譯所所長、總經理、監理、董事、董事長等職。正是在他手裡商務印書館成了中國近代最大的出版機構,他組織編寫的新式教科書風行全國,在中國教育史上具有開創性意義。他推出嚴復、林紓等人翻譯的外國學術、文學名著,產生廣泛深遠的影響。他主持影印《四部叢刊》、校印百納本《二十四史》,創建東方圖書館,對保存民族文化有重大貢獻,著有《校史隨筆》《中華民族的人格》等。在出席新政協的幾代人中,他是唯一見過光緒帝、孫中山、袁世凱、蔣介石、毛澤東等“中國五位第一號人物”的人。1949 年,他毫不猶豫地選擇留下,首先是因為年事已高,更重要的是他以為共產黨擊敗國民黨將帶來鴉片戰爭以來百年未有的太平。但政權更迭前後,他就為商務印書館面臨的轉折而焦慮、不安和痛苦,在這個機構他服務了近半個世紀,而今卻要親眼看着它迅速走向衰微,並從民營變為國營。 一對83 歲的張元濟來說,1949 年又一次面對興亡易代,他在上海見證了這一幕。5 月26 日,他寫信給老友、在北洋政府歷任要職的張國淦:“別僅三日,時局驟變。”(後來9 月6 日,他給張國淦的信中也有“時局萬變,心緒靡寧,久未走謁,彌殷想念”的話。)[1] 他的心情並不像青年人那樣簡單的歡欣鼓舞,而是有着複雜的歷史感, 浮動在他眼前的是近百年的風雨滄桑。6 月17 日,他在寫給故交黃訪的信中只是淡淡地說:“滬上新舊易幟,尚稱安定”。[2] 5 月25 日,上海易幟前夕,中共中央即致電陳毅,聘請包括張元濟在內的14 人為上海市政府顧問。6 月初,陳毅登門拜訪張元濟。6 月9 日,中央研究院舉行21 周年成立紀念大會,83 歲的老院士張元濟發言時說,“解放軍戰必勝、攻必克,統一中國雖無問題,但當前患難正多,六百萬兵士如何處置?此時且慢慶祝”。[3] 作為戌戊變法的親歷者,他幾乎目睹了晚清以來所有的改革與失敗、革命與反動、熱血與陰謀、屈辱與光榮、歡欣與痛苦,19 世紀中葉以來亂世中國的動盪起伏、知識分子的榮辱浮沉,都已在他的眼底千帆過盡,何況他長期沉溺於中國浩繁的史書中,歷史的煙雲不斷在他的腦海中翻滾,興耶,亡耶,這一切都清晰地記錄在他畢生心血所系的百衲本二十四史中。作為開創中國近代出版業的一代出版巨人,他在商務印書館的數十年也曾與整個民族同命運、共患難,他對現實的認識又豈是一般人所能比擬。 1898 年即戌戊變法那年,三十出頭的張元濟受光緒帝召見,進言設館儲才,上《痛除本病統籌全局以救危亡折》,百日維新的失敗使他萬念成灰,他本人也被“革職永不敘用”,從此他絕意仕途,毅然告別了朝廷,自投身商務印書館以來,無論歷史的風雲如何變幻,他只是一心一意地經營他的出版事業(期間1905 年他曾官復原職,僅僅三個月就辭職了),把商務印書館看成終生事業。他是第一代由傳統文人士大夫向近代知識分子轉型的標誌型人物。 到1949 年,他大概是戊戌變法碩果僅存的親歷者了。9 月19 日,毛澤東約他同游天壇,自然而然談到了戊戌政變的情節,並問及當年光緒召見他的儀式,乃至昔日為官的情況,為官時受祿幾何等。[4] 政協會議期間,剛剛創刊的《新建設》雜誌多次採訪他,請他口述戊戌當年的史事,到最後他都談不出什麼來了: 9 月18 日,法學家、《新建設》的編委張志讓帶信給他,請他追述戊戌政變時的往事,“先定講述之輪廓、計劃,按次講求”。[5] 9 月23 日,張志讓帶了三個北大學生來做記錄,並借了梁啓超等有關戊戌變法的書籍供他參考,他對自己所講的不滿,“殊覺凌亂”。[6] …… …… 1949 年的變化是他始料不及的,面對一個前所未有的新時代,老人的心態可以說極為複雜,有興奮,有惶惑,有欣喜,也有隔膜。8 月24 日,當他從老友陳叔通的信中得知自己被列為即將召開的新政協會議代表,他馬上回信謝絕。1913 年9 月,熊希齡邀請他出任教育總長,他以“自維庸劣,終不敢誤我良友、誤我國家,並誤我可畏之後生”為由斷然拒絕。[8] 這次他所列舉“實有難於應召之處”的理由竟有五條之多: 一、“近來腦力漸覺衰退,每思一事,甚易坐忘,遇有需費鑽研之事,思慮亦復不能深入……似此衰孱,有何裨補?” 二、“中共諸子多非素識,在會中者,屈計故交大約不及十人。氣類太孤, 殊覺岑寂。” 三、“素性戇直,不喜人云亦云,況值此國家多難,又重以弓旌之招, 若緘默不言,實蹈知者失人之咎。若任情吐露,又招交淺言深之譏。” 四、“都門親故雖已凋零,然尚不少,廿年闊別,既舊遊重到,不能不稍稍周旋,平空添出無數應酬,亦大苦事。” 五、他兒子所在的單位近來正在“倡議裁汰”,如果請假陪同自己北上, “必被順水推舟,從此失業,以後何以為生?”如果獨自北行,“征途旅舍, 事事躬親,亦復精力不逮”。 “再四躊躇”,他只有請陳叔通“善為我辭”[9] 就在寫信當晚,上海市政府交際處處長梅達君來訪,正式轉達了中共中央電邀北上之意,恰逢他早早睡下了,由他兒子接待。 第二天(8 月25 日)他寫信給梅,說自己“並未接得當軸電示,亦無等函牘,自審菲材,愧乏貢獻,且年力衰邁,方染微恙,孑身遠行,征途旅舍, 諸事躬親,亦苦精力不逮”,只得辭謝。並請轉達對周恩來的歉意。[10] 兩天后,梅達君再次帶着上海市長陳毅、副市長潘漢年的慰問信登門造訪,請他北上參加政協會議,並希望他於9 月10 日前到達北平。 8 月30 日,還在猶豫中的張元濟寫信給梅達君,再次重申: “自慚樗櫟,愧乏訏謨,且孑身遠行,憚有種種障礙,再四思維,甚難遽行決定。”[11] 他同時給陳毅、潘漢年回信表示: “元濟樗櫟庸材,涓埃莫效,仰蒙寵召,無任悚慚。邇屆衰年,時時觸發舊疾,憚於遠行。……際此殘暑,孑身遠行,殊感不便。故一時行止尚難決定。”[12] 張元濟的口氣雖有所鬆動,但仍在觀望和猶豫之中。 就在此時,商務印書館職工出身、此時已位居中央核心層的陳雲登門造訪,告訴他不久前到東北視察,見到瀋陽、長春的商務分館情況都好,請他放心,並向他介紹了中共在新民主主義時期的經濟政策[13]。 張元濟這才於9 月3 日決定北上赴會,他在這天的日記中說:“定計應政府之召,赴北平參加新政治協商會議。”[14] 9 月4 日,“梅達君來,諄諄勸行”,他因為要檢查身體,“須明後日方能決定行止”。[15] 兩天后,他終於在兒子陪同下,登上北行的列車。這一天, 他給張國淦寫信說:“中共招往北平,參與新政治協商會議,經兩月之磋磨, 難于堅卻,已挈小兒同往。”[16] 除了在晚清參加過“ 預備立憲公會”,自民國以來,他從未參加過任何政 治黨派,與政治一貫保持着距離。除了1947 年、1948 年為青年學生仗義執言, 他曾與唐文治等老人致信上海當局,確實不問政治久矣。1949 年1 月30 日, 甘介侯拿着代總統李宗仁的親筆信來訪,希望他作為和平代表去北平敲門, 第二天,他就給李宗仁寫信拒絕了這一邀請:

和他一樣拒絕的還有67 歲的銀行家陳光甫。 這次應召北上,對張元濟來說確實很特殊,因為他心中有一個懷抱了大半生的希望與夢想。9 月11 日,宋雲彬在北平見到張元濟,日記中稱他雖然已83 歲高齡,“而精神矍鑠,腰腳甚健,殊可佩也。”[18] 11 月26 日,張元濟在商務印書館作關於出席政協會議的報告時懇切說: “現在有許多人對共產黨不滿意。是的,共產黨並非沒有錯處,但是現在除了共產黨還有誰呢?還有誰能負起這一艱巨的責任呢?我們總希望國事一天一天轉好,多說些話是無益的,我們惟有在共產黨的領導下,埋頭苦幹,奮發圖強。也有人說,共產黨來了,我們的生活苦了。要知道這苦是幾百年—— 尤其是近百年所積累下來的苦,並不是共產黨帶來的苦。……解放並非換朝代,這是幾千年來的大變。……我們全國人民還得忍苦忍勞,咬緊牙關,渡過這一非常時期,建設起獨立、民主、和平、統一和富強的新中國。”[19] 這是一個目睹戊戌變法以來所有歷史變遷的老人當時的想法,是他的肺腑之言,“獨立、民主、和平、統一和富強”畢竟是幾代中國知識分子的夢想。也正是抱着這樣的夢想,張元濟才最終接受邀請,北上參加政協會議。 二此時,商務印書館正面臨建館半個多世紀以來最大的考驗,職工會與管理層之間即勞資之間的關係出現前所未有的變化。雖然勞資糾紛在商務館歷史上一直沒有斷過,商務館的工人運動時起時伏,陳雲早期的革命生涯就是從商務館的工運開始的,作為資方代表,張元濟對工運、勞資糾紛,一向的態度就是“和平改革,勿傷元氣”。但在1949 年的社會大變局中,一切都發生了翻天覆地的變化,即使以張元濟在商務館的德高望重,想要遊刃有餘地處理勞資之間的種種分歧也非易事。何況商務館的經濟效益滑落,使矛盾變得更為尖銳。3 月11 日上海尚未解放,商務館的主動權還未喪失時,他給秘書丁英桂的信中說,收到本公司工會的請柬,請轉達工會中人,“際此時艱, 萬事必以儉嗇為主。若會中諸君不能俯采,弟謹先辭謝。”[20] 6 月24 日到28 日,為邀請工會籌備委員到家中茶敘,他給丁英桂至少寫了4 封信,此前工會來信提議改進業務。6 月28 日,他看了自己與工會代表談話記錄後,說:“似尚有未盡錄入者,請補入(如委託造貨種種之措施失當等)。”[21] 8 月2 日,他給丁英桂寫信,“又前日十三日與工會討論薪水,彼此言論想經記出。”[22] 9 月5 日,他臨北上前,“出赴商務印書館,約職工會常務委員敘談。略言余將北行,際此艱難,甚盼努力合作。當此合作伊始,彼此都不能相互滿意,但望持之以恆,總能達到目的。若輩斤斤於總務改組,新訂章程及人選均不滿意。余言人選我亦大不滿意,但當局諸君斟酌再四,確有為難。此次用人較多,即予備數月之後去留地步。”[23] 也是這一天,他在商務印書館,“見職工會懸有紅字通告,對公司改組總務處辦法有所不滿,招令會員陳述意見。字跡甚大,張掛在三樓樓梯入口不遠之處。”第二天,他寫信給丁英桂,“請即照錄一分”,並吩咐以後遇有此類通告,“均請錄存,以備查考”。[24] 此前6、7 月份,張元濟幾乎為商務館的業務改進而絞盡了腦汁,一再提及的減薪事宜,工會方面一直未接受。[25] 政協開會期間,他不僅要為商務館業務上的困境殫精竭慮,而且為困擾着商務館勞資糾紛而憂心忡忡。9 月13 日,他在六國飯店收到商務館總經理陳夙之三天前的來信,“知職工會指責改組案,異常蠻橫。夙之提出原則二項,尚正當。然同人無能相助者。” 看了此信,他一夜睡不安寧。第二天一大早,他就到北京飯店把信面交同時與會的陳叔通,“甚為不平。言允職工會要求開緊急會議尤不合”。他擬了一份回復陳夙之的電報,陳叔通修改了幾處,卻不願列名。9 月14 日,他又收到陳夙之11 日的來信,“職工會要求各節均已接受。只可成事不說矣。”9 月15 日,他給陳回信,並註明給職工會的幾個人傳閱。同時,他給商務館的另一董事陳拔可寫信,“請堅持拒開董事會”。當天,陳叔通來,也說“改組案將來仍須提董事”,他們的意見相同。[26] 9 月19 日,陳叔通轉述總工會領導人李立三在政協籌備會上的講話,“工會要求不宜濫允”,“工會有團結,商業同業無組織,不團結。遇工會過分要求,只圖苟安。目前隨意應允,且與簽約,事後翻悔。此與工會為難者一。 又資方怕事,工會要求不敢與之爭辯,一切順歸工會,工會即欲扶助,資方亦無從措詞。此與工會為難者二”。李立三希望“資方與勞方儘管鬥爭,鬥爭不已,工會出為仲裁,反可持平。並盼資方不可怕事。怕事反要生事等”。陳還帶來一份北平藥業勞資集體合同,用作參考。他將李立三講話的大意及藥業勞資合同,都隨信寄給上海的陳夙之。[27] 10 月8 日,李立三與總工會另一負責人朱學范來訪,張元濟對他們說, “本館職工會籌備會常務不肯加入改組職務,似欠合作”。李立三問及原因, 他回答:“諸人以恐被疑為資方買收,故而膽怯。”李立三當即表態:“職工不應違抗公司用人之權”。[28] 從張元濟12 月12 日給丁英桂的信可知,期間他與工會之間的談話、折衝也沒有停止過。[29] 1949 年底,張元濟在商務館工會成立大會上致辭時,因患腦血栓症突然倒地,留下了左半身不遂的後遺症。去了海峽對岸的王雲五在《張菊老與商務印書館》文中,將他的病倒歸因於商務館勞資糾紛中工會對他的“侮辱”。這一說法後來曾遭到許多研究者、包括張元濟後人的質疑與反駁。當然, 即使他的直接病因不是勞資糾紛,但對於一位83 歲的老人來說,過度的奔波、操勞恐怕也是他病倒的重要原因。 自他進入商務館以來,經歷過辛亥革命、北伐、日本入侵等重大變故, 但這一次衝擊之大,變化之劇卻是前所未有的。他的經驗和威望也完全不管用了。他的病倒不僅僅是身體上的崩塌。 三隨着新政權的建立,曾在商務印書館服務的陳雲、胡愈之、茅盾(沈雁冰)、鄭振鐸、陳叔通等紛紛身居高位,胡愈之直接出掌了全國出版大權。 當年出入商務館的練習生、職工、編輯,此時居於或將居於國家領導地位, 張元濟留下的《1949 年赴會日記》(9 月3 日—10 月20 日)無意中記錄了他們之間微妙的關係變化。 商務館一直缺乏一位能夠董理全局的編審部主任,張元濟極希望茅盾能重返商務館。來京前的7 月19 日,他就提議將商務館原先的編審部改為出版委員會,請沈雁冰擔任會長,董事會已通過了這項決議。9 月9 日,張元濟抵京的第二天早上,茅盾到六國飯店來看他,“雁冰語余,甚願南下,重回本館,但此間有關涉文藝職,甚難脫身。余再三致意,渠終辭。余答以亦不敢過強。”[30] 茅盾推薦了鄭振鐸,實際上鄭也很快另有高就(11 月被任命為文化部文物局局長),不可能再回到民營的商務印書館去了。 10 月18 日午後,即張元濟離京南下前一天,他還與陳叔通一起專門拜訪茅盾,“余復申前請。沈堅辭。嗣請代擬一進行計劃,先用淺文小冊,以自然科學、技術、文藝為主。沈謂當與振鐸共同商酌。余言叔通未行,並乞會商。”[31] 張元濟回到上海後,茅盾幾次來信,堅辭商務館出版委員會會長。畢竟今非昔比,昔日的商務館練習生、《小說月報》主編,如今即將出任新政權的文化部部長,要他回到一個有着複雜歷史的民間出版機構任職,當然不可能了。不過從11 月14 日、19 日茅盾給張元濟的兩封信看來,他們已商定由他約請國內專家為商務館編一套《新民主叢書》,以適應新形勢的需要,叢書的名稱就是他確定的。 商務館出身的人中身份最特殊、地位最高的無疑是陳雲,他成為了新時代財政經濟的主要領導人之一。9 月25 日,張元濟到朝陽門大街117 號財政管理處訪陳雲不遇,留下一封信就出來了。這裡舊稱“九爺府”,此時是財政管理處的辦公地。10 月2 日,陳雲來訪,和他談了約一小時才去。他們談了些什麼,他日記中沒說,除了敘舊、鼓勵、客套,恐怕也不會有更多的話題。 商務印書館作為近代中國出版界執牛耳的龍頭企業,此時已陷入經營、發展的困境之中,這是艱苦卓絕的抗戰時期也沒有遭遇過的。“滬、港、平三處商務印刷廠抗戰前年用紙量75 萬令,而1948 年降至6.6 萬令;人均用紙量1936 年為341 令,1948 年為130 令。1949 年頭五個月基本上沒有出版書籍,現金已入不敷出。上海解放後,局面也不可能在一夜之間有所扭轉。1949 年用紙量為1.37 萬令,人均27 令,比1948 年又有大幅度下降,職工工資減少。最嚴重的恐怕是新書出版的萎縮。1949 年9 月出了《小學教師學習叢書》等四套小學叢書,缺乏新意,不足以適應新時代的需要,作者和讀者的興趣亦由此轉向其他出版社。” [32] 張元濟在北上前夕就給上海市長陳毅呈文,訴說商務館連職工薪水都發不出來的困難,懇請新政府“垂念此五十餘年稍有補助文化教育之機關,予以指導,俾免顛覆”[33]。到北平之後,他更是無時不在為此操心,不斷地與老商務館同人商討、尋找出路。9 月9 日,陳叔通對他說,曾留學法國的生物學家夏康農可以到商務館做編審,並說夏“與當局亦通聲氣”。[34]10 月4 日,陳叔通又推薦已加入共產黨的報人宦鄉替商務館駐京收集稿件,稱他們相識很久,非常了解其人,能文能辦事,即將出任外交部歐非司長,“極為當道所重”。當天,宦鄉來和張元濟見面,談及商務館,“將來可注重於文化的工業,如地圖、地球儀、玩具等等。又言人情喜新厭故,有商務與新書店同譯一書而人多就新書店購讀,此必須費一番轉移工夫,方可恢復舊日地位。”張元濟認為“言極有理”。宦鄉又說,過去出版的書必須大加整理,不合用的全部廢除。[35] 他們一談就是兩個小時,言猶未盡,約定下次再談。 10 月6 日,商務印書館申請出版《共同綱領》,尚未得到回覆。張元濟在宴請參加政協會議的華僑代表時致辭說,商務館向來重視華僑子弟的教育, 曾專門為華僑學生編過用書,苦於閉門造車,希望得到他們的指導。他幾乎不放過任何的機會,時時將商務館的出版事業放在心頭。10 月8 日,他請茅盾、鄭振鐸、陳叔通、宦鄉等人吃飯,“談及聯合出版社明春恐派紙更各援例, 公司無以為繼。同人均主直陳為難情形,當可變通。”[36] 10 月9 日,鄭振鐸和胡愈之一起來見他,談起以後的出版趨向,胡認為將注重分工合作,出版、印刷、發行固須分工,即出版也要分別部門各專一類。將來可能會召集出版會議。他說:“聯合出版社,聞春季須大加擴充, 若如今年秋季例,由各家比例出紙,再加以華東、華南、華西、華中,匪特商務一家為難,恐各家亦無此能力。”胡對他說,這本是試辦性質,如有困難, 自當變通。並轉告他中宣部領導陸定一、徐特立要來看他。[37] 第二天宦鄉來訪,向他建議,政府的思路是分工合作,不妨將新華書店不能盡做的業務分一些給商務館,如《毛澤東選集》等,“以圖挽回館譽”。以後可以出些自然科學、技術書,教育、工業之類也要重視。[38] 10 月11 日,胡愈之陪同陸定一、徐特立來和張元濟談出版事,“大意在分工合作。新華與各商營出版應互相扶助,國營並非專利,即馬列之書亦可出版,但須送中宣部先看一過。至於印刷發行,亦須分工合作,定一計劃。將來出版總署即召開出版會議,將計劃提出總會,互相討論。”這是陸定一的話,徐特立則認為政府可以不必編教科書,只須擬定綱要,給教師、學生以自由,不能越出範圍,但不宜株守。這是法國的辦法。對此陸沒有發表議論。胡的講話和陸“互相發明”,沒有其他意思。[39] 10 月16 日,張元濟離京南下前夕,請胡愈之、葉聖陶、徐伯昕等商務館舊部吃飯,也是談出版事。[40] 10 月19 日,他動身離開北京,胡愈之等到車站送別,等到車即將開動才道別。[41] 半個多世紀以來,集編、印、發於一體的商務印書館不得不面對從未有過的大變局,商務館職工也因薪金等問題怨言不斷,勞資糾紛高漲,老商務人章錫琛後來在《漫談商務印書館》文中回憶:“1949 年上海解放以後,商務館為了解除不可克服的困難,八十高齡的張菊老曾經親自到北京,邀請陳叔通、胡愈之、葉聖陶和我等幾個人,商談爭取公私合營的辦法。”可惜張元濟《1949 年赴會日記》中沒有記錄,其後人張人鳳說,這一思路“在一定的歷史條件下,是一種最佳的選擇”。當然用不了多久,百年中國的出版“巨無霸”、老牌的民間出版機構商務印書館也將不可抗拒地走向公私合營。 四張元濟在給陳叔通的信中曾列舉五條不願北上的理由,其中一條就是闊別北平廿年,故地重遊,不能不與親戚故舊有所周旋,會給自己平空添出無數應酬,也是一大苦事。舊遊之地確實勾起了他對往事無比感慨的回憶。9 月8 日,他到達北平,被指定下榻在六國飯店,他感嘆:“至則猶是三十九年前之舊狀。宣統三年夏,開全國教育會議,余曾寓此數日也。”[42] 那還是1911 年。 自到京之日起,一個半月中張元濟與侄孫女、在北大英文系任教的祥保經常見面,這是他最快樂的一件事。在侄孫女陪同下,他遊覽了故宮,在當年參加殿試、魚躍龍門的保和殿前攝影留念;在北大議事廳,他在故友蔡元培的畫像前“徘徊久之”;在北大附近的幾個京菜館吃飯,品嘗久違的北京美食;他還為祥保出生不久的外曾孫起了名字。這一切都一一記在了日記中。 在京期間,他與許多故友親朋都有會面,看到一些多年不見的年長者, 83 歲的他禁不住發出“甚清健”、“神識清明”、“有老態矣”、“步履稍艱矣” 等感嘆。回首前塵,他也曾冠蓋京華,春風得意,而今垂垂老矣,重遊故地, 不禁有物是人非之感。特別是9 月12 日,他到石老娘胡同看望了知交老友傅增湘之後。 傅增湘是一位著名的版本目錄學者、教育家、藏書家,“雙鑒樓”、“藏園”的藏書名動天下,曾做過民國教育總長,他們自1911 年6 月在全國教育會上相識以來,書札往來長達四十多年,一部30 多萬字的《張元濟傅增湘論書尺牘》已成為他們文字之交的永遠見證。他們在收藏、校勘、保存、影印古籍等方面多有合作成果,被譽為“珠聯璧合”。張元濟在商務館主持影印大型叢書時,也曾得到傅的鼎立支持。傅一生喜歡遊歷名山大川,性情豪邁,60 歲後腰腳猶健,一年要幾次出遊,足跡遍及大江南北。此時,當張元濟見到這位老友時,已是病貧交加、風燭殘年,“臥不能興,舌本艱澀, 語不成,偶有一二語尚能達意。見余若喜若悲”,但他們的心意還是相通的, 傅增湘將心愛之物一一給老友看。先是從床頭拿出自己所作已刊成紅本的遊記給他看,說是一共有5 冊。再出示葉恭綽硃筆題的詩扇一把,還叫人從柜子裡取出卷首有沈曾植題詞的《衲本史記》給他看,“欲取其所題書籤,令其仆檢覓,不可得,甚為不怡。”張元濟和他握手,“囑其珍重而出”。[43] 9 月16 日晚上,陳毅帶梅達君到飯店看望張元濟,問及他在北京的故友“存有幾人”,他說前幾天看了陳毅的同鄉傅增湘,“病癱瘓,口不能言,且貧甚。”所住的正房也為人所占,聽說是軍隊所占,過去是國民黨軍,現在不清楚。陳毅表示要去查明,設法解決。(他又說到82 歲的金籛孫在上海的住宅最近被盜,還被捆綁了兩小時,希望能嚴緝罪犯。陳毅告訴他,他與唐文治為以“漢奸罪”判刑的江亢虎請求出獄就醫一事,因為同案人多,有牽涉,很為難,所以沒有回覆,很抱歉。他表示這本是為私交所請託,非分要求, 不必介意。)[44] 10 月13 日,他又給陳毅寫信,詳述傅增湘的近況。[45] 10 月15 日,他即將南下,臨別之際,他給周恩來、朱德寫信告辭,還抽時間專門看望了傅增湘,病榻上的老友只問及上海一些友人近況。“唏噓作別,恐此為最後一面矣”。 當天,他與兒子一起尋訪岳丈許庚身的故居,半個世紀前他曾在那裡住過三年,故宅依然,只是已分給多戶人家,而且“門牆多有移動,非復舊時景象矣”,他戀戀不捨地離開,“不勝感慨”。又路過老友許壽裳的故居,“不及其門,悵然而過”。[46] 此前,他曾托一位北大學生陪兒子一起去看了當年的恩人、海鹽同鄉徐用儀的故宅。戊戌變法之後,他被清廷革職,在朝廷任職的徐用儀悄悄贈他白銀200 兩,他終生不能忘懷。 五 在出席新政協的四代人當中,張元濟恐怕是唯一一個見過光緒帝、孫中山、袁世凱、蔣介石、毛澤東等“中國五位第一號人物”的人。毛澤東對他極盡禮遇,不僅兩次召見,而且在10 月9 日全國政協委員會開會結束時, 親自“送於門內”。 9 月19 日,毛澤東約他同游天壇,毛在祈年殿外等候他,“相與握手, 寒暄數語”,“毛對他說,這次革命實際上是人民革命,“非共產【黨】所【得】【為】私。即如重慶艦來歸,艦上凡七百餘人,並無一共產黨人,此可為證。” 毛對他說,商務印書館出的書有益於民眾,自己曾讀過他們出的《科學大全》, “得新知識不少。”[47] 10 月1 日,張元濟寫信給毛澤東,並送了一套林則徐的《林文忠公政書》:

他兒子張樹年回憶:“我陪隨父親往北京參加第一屆全國政治協商大會。父親心情激動,認為有生之年終於看到了全國統一,並請商務印書館北京分館經理伊見思在舊書鋪購得一部最佳版本的《林文忠公政書》。10 月1 日開國大典結束回到六國飯店,寫信給毛澤東主席,並將《林文忠公政書》以函包好,上粘紅簽寫毛澤東主席啟。翌晨交大會工作人員送往中南海。”經歷了近代以來的風風雨雨,張元濟心中永難忘記鴉片戰爭、八國聯軍之恥,民族獨立與尊嚴始終是他心頭解不開的一個情結。 10 月5 日,毛澤東親自回信,感謝送書。 10 月6 日,教育家、金陵女子大學校長吳貽芳來看張元濟時說起,“共產黨上級多能虛心採納眾論,惟下級未能配合。覺上級與初政有異,頗有異詞”,希望他“與當局見面時相機進言”。[49] 他對自己的一言一行,似乎都極為謹慎。9 月13 日,《大公報》記者高汾對他作了二小時的訪談,高汾臨走前,他“諄囑所談勿發表”,高答應稿子寫成後一定請他本人過目。17 日,高汾將問答稿送給他,他略作修訂後送還。24 日,《光明日報》記者謝公望來訪,問及張元濟的身世及對新政府的感想,張元濟贈給他《芻蕘之言》《新治家格言》《奇女吟》各一冊,並鄭重囑咐謝如要將他的訪談登報,“請先以稿本見示”。 但對民生疾苦的關注,對國富民強的渴望,他還是常常忍不住放言無忌。在1949 年6 月的一次上海耆老座談會上,張元濟對生產、開荒、水利、教育等事關民生的方面提出建議。在政協會議討論《共同綱領》時,他所提的“發展海運”一條,也與此相關。10 月11 日,毛澤東邀請張元濟與周善培到中南海晚餐,使他有了一次向最高領袖當面進言的機會,他說,“一為應令下情可以上達,當局措施容有未當,報紙不敢倡言,宜酌登來稿。報館應負職,必須有確實地址、姓名,方予錄登,以廣言路。……二為建設必須進行, 最要為交通,其次農業,其次為工業。工業先輕工業,次重工業。國抗戰八年,內戰三年,民窮財盡,若百端並舉,民力實有不逮,不能不權衡緩急。…… 三為繳糧之事,民間苦於負擔甚重。此由有田者有匿報之戶,於是實報者意有不平。同匿報者反而減輕,此必須由地方公正紳士出面相助。”對第一條, 毛的回答是:“可專辟一欄,可先做一樣子。”第二條,毛說,“現在鐵路需要鐵軌,鞍山礦產不能停頓,紡織亦有數十萬亦亟於進行”。而他的看法是“現有者無中輟之理,需新創中宜斟酌”。第三條,先是陳毅解釋:“河北、山東負擔較江浙為重。江浙並未微失。又無錫有某姓有田七萬畝,繳數甚微,且不肯繳,不能不與以懲儆。”毛補充:“現有大軍數十萬移向江西、福建, 分別南下。以下可以減少若干。”[50] 隨着時代的轉變,與土地有關的矛盾、衝突開始不斷浮出水面。 他9 月16 日的日記詳細記下河南第一師範學校副校長高鎮武的遭遇與處境,雖然他說高的“鄉音甚難懂”——“自言年七十矣。教書數十年,略有儲蓄,置有房宅兩所。日本軍至,為被侵略者;入八路軍,國民黨來,又為反動派;解放後又目為剝削者。房屋先後均為他人所有,僅留七、八間房, 供棲止。全家九口,原有田四十畝,今分回十畝,子媳女均在學校教課。有妻在室,不能力作。以前在供給制時,甚艱苦。近改薪給,較寬裕,生計各無憂,但必須力作耳。”[51] 當天,他向陳毅轉述了傅增湘房產為他人所占一事。10 月初,他接到遠在浙江湖州南潯的藏書家劉承幹9 月27 日來信,告訴他糧賦很重,嘉業堂藏書樓為解放軍占用,請他代向政府轉述,懇請撤出部隊。他在10 月30 日回信:“承示南中糧賦重重,民力困竭,屬向當道進言。某日與孝懷兄同詣毛氏,慨切陳詞,毛謂亦知民困甚深,只以大軍麇集江浙兩省,糧需孔亟, 擾及閭閻。今軍隊陸續南下,可以減少數十萬人,以後當可逐漸寬緩云云。至於南潯尊府藏書樓被軍隊占用,當與韋愨副市長言之。據稱此屬浙省範圍, 非上海軍管區力所能及,應向浙省政府陳請。鄙見事關文化,盡可據實陳明, 請其發還,當不至於被拒。”[52] 10 月15 日,河北滄州籍學者孫楷弟來訪,向張元濟談及他“故鄉土地改革事多有未當,言下慨然”。[53] 當時,不僅“牢騷太盛”的柳亞子常常被來自故鄉的有關土地、房產被占的求援聲困擾。6 月19 日的宋雲彬日記說, 有人(潘家詢)告訴葉聖陶,“蘇州解放後征糧甚急,其夫人曾被押追”。葉聖陶致函周恩來,請加調查。信稿交宋雲彬斟酌,宋說“措辭須極謹慎,不可使對方誤會為地主說話也”。[54] 就在10 月11 日這次會面時,毛澤東還和張元濟他們談到章士釗想經營139 張元濟:“及身已見太平來” 商業,將來北京,並為杜月笙說情,想叫杜回上海。周善培馬上北上反對, 他也說杜名聲不佳,而且門徒眾多,“有所信賴,於地方上不免受擾”。陳毅表示,杜回上海的事,宜慎重處置。 晚清時在四川辦學、從事地方建設卓有成效的周善培談到讀經,進士出身的張元濟認為不能向大眾普及,“將來大學不妨別立一科,聽人研究”,並說現在有人主張用羅馬字母改革漢字,他覺得此事甚為不妥,“我國的疆域如此遼闊,種族如此複雜,所以能至今團結成一大國者,全恃文字統一。若改用羅馬字母改切漢文,則各省以字母、以自有之方言切成自有之文字,東西南北必不相同。語言既不相同,文字又復殊別,將來必致漸漸分離,甚為可慮。歐洲至今分為若干國,不能融合者,即由語言文字之區別。我國幸有統一之文字,萬萬不宜自毀。” 中南海的那頓晚飯非常簡單,“前後不過十味,烹調並不精,且盆碗亦甚小。各人均自盛飯,此亦一特點也。”[55] 但有機會當面向毛澤東暢所欲言, 提出自己的看法,張元濟的內心是愉快的,所以他才會把談話內容詳細記在當天的日記中。 政協會議期間,他不僅受到毛澤東的兩次接見,10 月10 日朱德也曾登門看他,他在談話中說此後不會有內戰,即外人侵略也將絕跡,但朱德沒有這麼樂觀,認為“我軍備未充,尚恐難免。宜併力於鋼鐵,廣儲軍備,可免窺伺”。他說,東北的鋼鐵產量不少,朱德告訴他,明年大約可出四十萬噸。[56] 周恩來和他見面的次數更多,9 月11 日周到飯店看望他,“談半小時而去”。[57]9 月13 日,周請他和其他政協代表吃飯,共六席,推他“居首座”。[58]9 月26 日,他接到通知周恩來請吃午飯,因事先與陳叔通、馬寅初等有約只好辭謝。原來是周邀請他們參加座談會,他們約定的人基本上都被邀,會後入席,仍以他“居首座”。[59]10 月17 日,他離京前夕寫信向周恩來告別,仍耿耿以國力民生為念,“今廣州已下,香港正在肘腋,正宜善為利用,國力民生,兩有裨益,必早在藎謀之中,正無俟饒舌也。”[60] 王雲五的《張菊老與商務印書館》一文最初發表時曾轉引“民國三十九年十二月《自由中國》半月刊登載同年有人帶到香港付郵的一項上海通訊” 說:“他(張元濟)返滬後,又被任命為華東軍政委員會副主席,更覺高興。不料迭接海鹽的家鄉來信,謂族眾多遭清算,甚至他族裡的祠堂和祭田也受到強奪之威脅;於是他在祠堂張貼布告,說明面奉‘毛主席’示,下級黨政人員不得擾民,一面又向本族招告,謂當匯齊代向有司申訴。稍後他向華東軍政委員會主席饒漱石陳說,饒當即勸其勿管閒事,因為他這些親友都是土豪劣紳之流,是應該清算的。他聽到這些話,很是冒火,還印了一張傳單,寫了一句“本傳單系奉毛主席言論自由保證以後而發。”據說布告上這樣寫着:

不久,商務印書館職工委員會開會時邀請他去講話,結果遭到謾罵,群情洶洶,他昏倒在講台上,被送進了虹口醫院。[61] 六參與政協會議的各界代表,文化教育界的名流們,幾乎對張元濟一致保持了敬意,除了那些與商務有淵源的,來六國飯店看望他的人一天也沒有斷過,這固然因為他是出版巨子,他主持的商務印書館對近代中國的文化事業貢獻至大,更重要的還是他漫長一生中所表現出的人格風範,深受知識界的景仰。僅9 月10 日這一天至少就有五撥人來看他(有些未遇),竺可楨、茅以升、蔡邦華、謝家榮一撥,梅蘭芳等一撥,梁思成夫婦等一撥,沈鈞儒、陶孟和等一撥,錢端升、馬敘倫等一撥。[62] 期間,馬寅初、嚴景耀、雷潔瓊、湯用彤、金克木、張東蓀、徐輩鴻、郭沫若、潘光旦等也都曾先後來看他。10 月8 日,郭沫若攜夫人於立群來訪,說在《新建設》看到他的《戊戌政變的追憶》,其中提到的於晦若就是他夫人的祖上,所以想請他題詞。 抗戰前夕,翰林出身的張元濟發奮用白話文編寫了一本小冊子《中華民族的人格》,列舉十幾位“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈”的大丈夫, 以先民的榜樣激勵國人。政協會議期間,他不斷將此書送人,僅日記中所記, 得到此書的就有張治中、邵力子、高汾、張難先、吳玉章等人。“中華民族的人格”在張元濟身上得到了很好的體現。1949 年,在一個新的時代到來之時,張元濟依然恪守着那些為人處世的基本原則,即使在小事上也絕不含糊、絕不苟且。 9 月14 日,張元濟托政協會議招待處給商務印書館發過一份電報。事後他多次向招待處主任鄧子平詢問費用,鄧都不肯說。無奈他只好讓人去電報局了解價格,134 個字,共28140 元,按照招待優待,私人電報半價計算, 應付14070 元。9 月17 日,張元濟當面把電報費交給鄧子平,鄧還是再三推卻,並說賬已付出,不便收回。他懇切表示,“公款不可濫使,照章應繳半價,如收賬過於瑣屑,即收作招待處公用。”他再三要求,鄧才答應留下。[63] 9月18 日,華北人民政府等20 多家單位在北京飯店舉行盛大宴會,招待參加政協會議的著名人士。竺可楨日記說,那天出席宴會的有五百多人, “一席西菜加葡萄酒,費用相當可觀。如以每人六千元計,即三百萬元,或三萬斤小米也。”[64] 顯然,他對這樣的浪費有看法,乾脆“辭謝不往”。[65] 當時張元濟已83 歲高齡,生活起居都需要有人照顧,所以有關方面允許他的兒子張樹年到會陪伴。9 月17 日,招待處給張樹年送了零用錢,張元濟表示“不能領受”,“退回未收”。第二天(9 月18 日),他和政協代表中負責照顧的小組聯絡人李明灝談起零用錢和電報費的事。李說這是“規定供給,不必過謙”。但他認為“公家何等艱難,余父子二人來此,食宿已極受優待,何敢再耗公款”?並鄭重表示以後送來,也“斷不能從命”。[66] 一個月後(10 月18 日),他在日記中寫道:“招待處送零用費一萬六千元。於原單上註明‘不敢領受’。”[67] 第二天,他離京之時,招待處的鄧子平還要給他一大疊鈔票,說是車上無人伴送,“以此備雜用”,他堅決謝絕,“言之再四”,鄧才肯收回。[68] 9 月19 日,毛澤東約他同游天壇之時,有六七個人拿着照相機,隨處為他們拍照,有數十次。事後他給陳毅寫信索要照片,並詢問價錢,表示要照付不誤。陳毅怎樣回答不知道,10 月4 日,陳毅派人送來天壇的照片。10 月7 日,他寫信表示感謝。照片的錢有沒有付,他日記中沒有記錄。不過按他的脾氣,他是一定要自己掏錢才會心安。 10 月7 日,連《新建設》雜誌送給他的稿費一萬四千元,“及問,則來人已去”。第二天他就寫信託人送還。[69] 大概他認為是自己只是口述,不應該收稿費。老人在這些小事上的認真是我們今天的人所無法想象的。 只有9 月25 日,招待處帶裁縫來給張元濟量身材,要給他做棉衣,他“卻之再三,堅不允,因許之”。[70] “數百年舊家無非積德,第一件好事還是讀書。”這一年,張元濟為香港三聯書店寫了這樣一副對聯。說到底,他只是一個讀書人,他要始終如一堅守他的處世原則,不論世事如何變幻。 “及身已見太平來”,這是他自輓聯中的一句話,當他北上出席政協會議期間,他不斷地將《中華民族的人格》一書送人,也許他認定,即使在“太平” 時代仍需要強調人格。一個人的人格固然由他一生的事業書寫的,也是由點點滴滴的小事構成的。電報費,零用錢、相片錢雖然都是些小事,卻是他做人的原則。令他不安的卻是時代變了,更令他焦灼的是商務印書館的事業也能綿延不絕嗎? 1950 年8 月16 日,在台灣出版的《自由中國》半月刊第三卷第四期刊登署名“陳敬仁”的一則上海通信,題為《張菊生(元濟)靠攏的前前後後》, 披露了商務幾個職員跟作者的談話,“以張老頭偌大年紀,居然相信共產黨拍賣的狗皮膏藥,認為他們為人民這一套戲法是真的。張之天真,於此可見。” 不僅太天真,而且太糊塗,“太不了解共產黨的欺騙與操縱之妙術了。”[71] 遊說、影響他靠攏共產黨的是他的老友陳叔通,此時已身居第一屆全國政治協商會議副主席、中央人民政府委員的高位。 更多好書,歡迎訪問壹嘉官網 |

|

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2024: | 中國核基地的組織和領導者的淒涼晚景 | |

| 2024: | 七絕 題照(2231)八把屠刀圍老牛 | |

| 2023: | 徐志摩的西湖日記 | |

| 2023: | 七絕 題照(1895) | |

| 2022: | 殺身成仁的獨眼龍將軍劉戡 | |

| 2022: | 封泥考略 | |

| 2021: | 海軍參謀:習近平是解放台灣接班人 | |

| 2021: | 全球的華人中,這裡的男孩最具陽剛氣 | |