| 他们当初讨论过的问题不仅没有过时,现实甚至比他们在世时更为不堪 |

| 送交者: 壹嘉出版 2025年04月17日13:17:31 于 [史地人物] 发送悄悄话 |

|

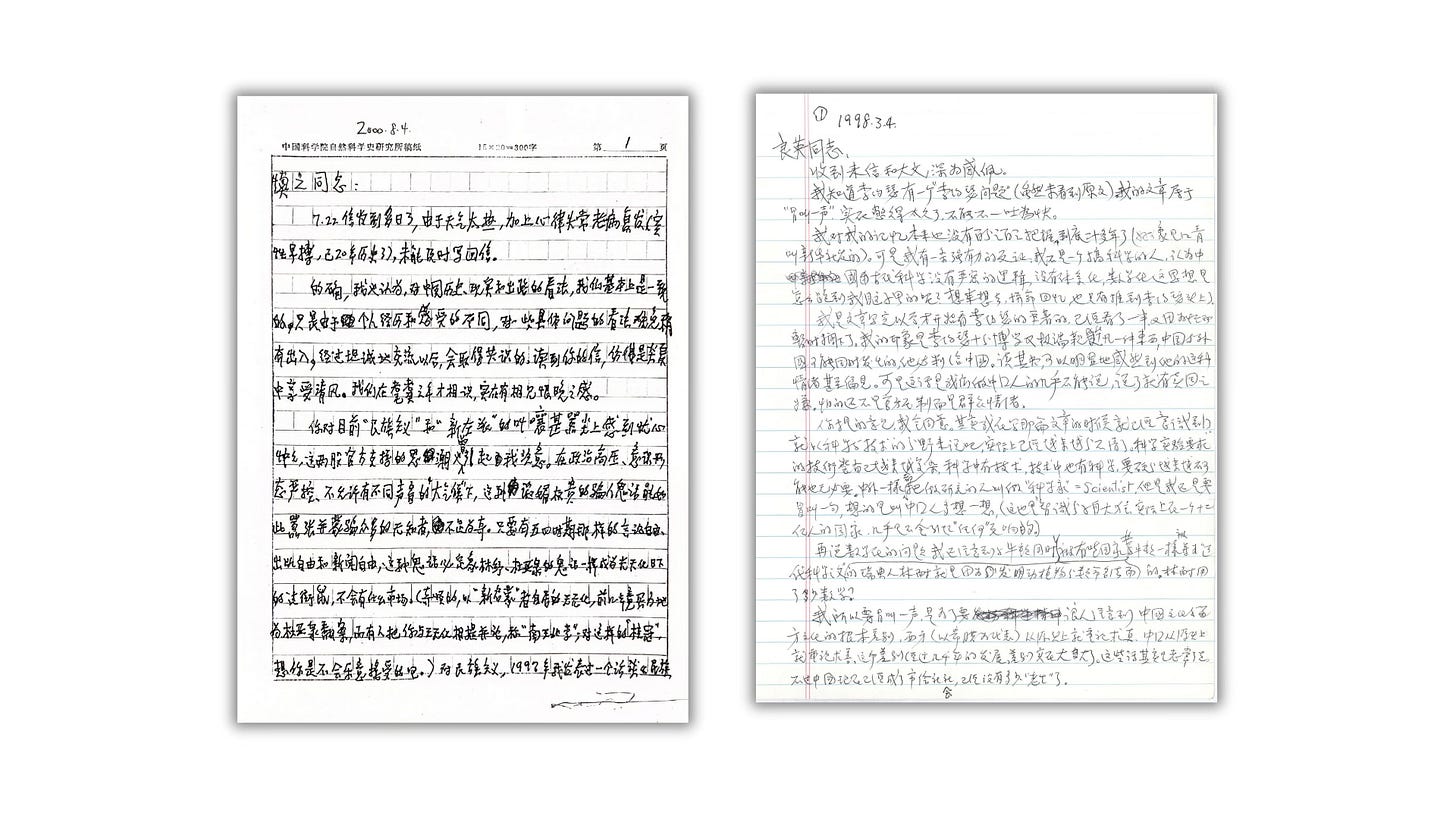

(本文为傅国涌为《民主启蒙对话录:许良英、李慎之通信集》写的序,原标题:《以平常心,做平常人) 《民主启蒙对话录》新书发布会消息5月4日,线上相聚与许成钢、秦晖、徐友渔等一起探讨:民主,何以为继?《民主启蒙对话录:许良英、李慎之通信集》新书发布会将于5月4日举行,报名已经开放,请扫上图二维码 许良英和李慎之两位先生的通信集,二十多年来我不止一次地读过。这些信写于1998年2月到2003年4月,许先生从78岁到83岁,李先生从75岁到80岁,因李先生的猝然离世而中断。这是两个历经20世纪风风雨雨、在毛泽东的“绞肉机”里滚过来的老人,在两个世纪之交的思想对话,显示了极为罕见的真诚和直率。那时,许先生跟我也在通信,他常把两人的通信复印一份随信寄给我。在李先生离世不久,我曾写过一篇长文《“知其不可为而为之”的“悲凉”——从李慎之与许良英的43封通信解读李慎之晚年思想》。本来打算再写一篇解读许先生晚年思想的长文,一直没有下笔。 二十多年过去了,他们当初讨论过的问题不仅没有过时,现实甚至比他们在世时更为不堪,这或许是他们没有想到过的。他们最关心的就是中国的民主转型,反反复复讨论的就是民主和启蒙等问题。对于具体的人、事及对转型的期待等,他们之间也常有不同看法,许先生的直言不讳,眼中容不得沙子,在这些信中也表露无遗。 他们在书信来往之初,就讨论过求真的问题,因为李先生说英文中truth(真理)这个词是“价值中立的”,是近代中国人将它变成“有崇高价值的词”。对此,许先生有完全不同的理解。他们想起了各自母校的校训,许先生毕业于竺可桢时代的浙江大学物理系,李先生就读于燕京大学经济系。许先生说浙大的校训“求是”,首先是因浙大的前身为求是书院,但竺可桢校长给出了极精辟的解释,“求是”就是“排万难冒百死以求真知”。李先生说燕京的校训“因真理得自由以服务”是相连贯的,必须有自由才能得真理,然后服务于人类。他们在民国接受的大学教育成了他们生命的底色,对于他们重新反思自己走过的道路无疑是不可忽略的。 年轻时他们都被共产党吸引,并投身共产革命的洪流,在1957年被打成右派,当时许先生在中科院,李先生在新华社。李先生自称1959年底、1960年初就“彻底觉悟”了,他说当时用《封神榜》中哪吒的一句话对自己说:“削骨还父,削肉还母”。许先生多次讲自己对毛泽东的迷信到1974年才破除,1987年才最后从马克思主义的框框中跳出来。他们反思自己为什么会加入共产党?许先生说不是为了民主,而是为了彻底解决社会不公。李先生说早年的选择主要是受到民族主义和平等思想的影响,也不是为了追求民主而加入共产党。从年龄上说,他们这一代正是中共建立政权的基本力量。1949年,他们分别是29岁、26岁,正处于生命最好的年华,却已是“老革命”。 而在生命的暮年,他们念兹在兹的就是中国何时告别极权,走向民主。1999年,李慎之在写下《风雨苍黄五十年——国庆夜独语》前的一封信中说,中国至今仍在专制主义统治下,他称之为“后期极权主义社会”,“最理想的办法是和平进化,但是可能性几乎没有。国内外现在都没有‘爱国志士’,有的只是利禄之徒。……从中国到外国,再从外国到中国,感到的只是极度的孤独。” 《民主启蒙对话录》,壹嘉2025年2月版,亚马逊、巴诺等各网上书店、华盛顿DC季风书园有售。 许先生在回信中说:“这些肺腑之言使我感到伤心,也有点意外。我觉得你对现实是过于悲观了。表面上中国这块几千年来沉积成的板块是坚不可破的,但在整个人类文明洪流的不断冲击下,早已在逐渐溶化中。因为人同此心,心同此理,人心是不可侮的。”他想起1976年和1989年天安门广场上激动人心的场面,相信人心不会死,“爱国志士”在他相知的朋友中就不少。这里所说的“爱国志士”当然是指以追求民主、人权并付诸于行动的人。 和李先生不同,许先生自上世纪八十年代以来,尤其“六四”以后,深深介入了中国的民主人权运动,并成为其中最有感召力、也是最坚定的推动者,并不只是一个书斋里的冷静的思想者,同时也是一个热情的负责任的行动者,交往的范围超出了知识分子的圈子。他在信中说:“虽然近十年来我的处境相当困难,文章不让发表,电话一直被窃听,还曾一度遭软禁,不少人不敢同我来往,但我始终没有感到孤独。相比之下,你的处境与我有天壤之别,你每年发表这么多文章,又有这么多人争请你写序,显然,理解你和仰慕你的人是很多的。……总之,我觉得你决不是‘孤独’的,至少我和我的一些朋友都是你的知音,我常常把你的一些精彩的文章向朋友们介绍。” 这种挥之不去的孤独感之所以一直笼罩着李先生,他自称这是“蜀中无大将,廖化作先锋”的孤独。我以为这是有生之年看不到转型的希望所致,他在接下来的回信中说,中国人要拥有有自由、有法治的“像样的民主”,“以中国人素质之低,如果那能在21世纪末,或者22世纪初达到,我就可以死而瞑目了。”对于生于1923年的他来说,那是遥不可及的。 直到2003年1月,他在信中又一次提及: 进入新世纪后,我常说两句话:(1)对中国之实现民主,我能否及身得见,比较悲观;(2)对中国能在21世纪上半期实现民主,我基本乐观。不过,我之所谓民主,只能指废除一党专政,建立民主框架而言,并非指充分民主。实现充分民主,最乐观也需要到21世纪末。 许先生几乎不作这样的预期,曾多次表达过类似的意思:“但历史往往有无法逆料的突变,如1989年东欧和苏联的变化。对历史真正有使命感的中国知识分子,对困难是应该有清醒的认识,同时也应该有坚定的信心。”他说:“没有广泛、深入的民主思想启蒙,没有公众的自觉,民主不过是空话。”这也正是他长期以来身体力行的。 在2000年6月到8月的书信往还中,他们讨论了唐德刚的“二百年出历史峡谷”说,从1840年算起,还需要四十年。对于这一预言,许先生不以为然,认为历史的变化常常是难以逆料的,唐德刚的论断并无任何科学论证,不值得认真对待。并举例说,列宁在1917年二月革命前的几个月还说过,有生之年看不到俄国会爆发革命。1989年4月之前也没有人预见到中国会爆发规模空前的学生民主运动。他又一次提及自己的乐观情绪正是基于1976年和1989年亲眼目睹的两个历史画面。 许、李二位先生信件手迹 李先生很感动,回信说:“你的信好比寒夜的爝火,给了我一点光明,一点温暖。”在严酷处境中千锤百炼过的许先生身上,我们能感到一种无法摧毁的力量,这种力量是很少人具备的,在“六四”之后的岁月里曾安慰过、振奋过、激动过许多处于逆境中的人。此外,他是学自然科学出身的,任何时候都保持着极为认真、严谨的态度,对一词一句更遑论对人对事都一丝不苟。读到《风雨苍黄五十年——国庆夜独语》,他大为叫好,但也直言,此文对邓小平的分析,“似温情乏力,没有到位。”对于“提高人权是世界潮流”这一表述,他认为人权只有“有”“无”问题,并无量的差别,“提高”似应改为“尊重”。李先生信赖他,几次在信中要他以三五百字写一个民主、科学“最准确、最完备”的定义,要他以最简单的文字回答民主的必要条件、民主的充分条件是什么。他说自己不习惯给一个概念下定义,只考虑概念的内涵。对于“民主的充分条件”,他推敲了两天,还是觉得在“必要条件”之外寻找“充分条件”,在现实世界上似乎不可能。对于民主概念的基本内容和保证条件,他早在1989年5月8日就在《世界经济导报》发表的文章中列举了八条,以六百字说清楚了。 李先生说自己80年代“不著一字”,“90年代以后越来越宽松,才开始打些擦边球”,也不过一年写几篇文章而已。他一再说自己只能“知其不可而为之”。这是他的心里话,如今读来,更有一种悲凉,“悲凉”、“悲观”这些词也是他不止一次提起的。在1998年3月4日的信中说:“我其实是很悲观的,我已不敢说什么‘启全国人民之蒙’的话,只敢想能刺激一下‘一小撮知识分子’,予愿足矣。”对于启蒙首先是知识分子的自我启蒙,两人可谓不约而同。为此,许先生从80年代中期开始就和老伴王来棣一起致力于民主的研究,想以余生之力完成《民主的历史和理论》(未完成的遗作正式出版时取名《民主的历史》)。而李先生则提倡公民教育,还想编中学公民教科书。他一再表示对许先生的钦佩,称其为“坚定的民主主义者”,“在这方面,事实上当今只有你一个人可以为我之师”。 2003年1月23日,离他生命的终点已不足三个月,他写了一封长信给许先生,透露了重写中国近代史的初步意见:“首先,我认为一个民族最重要的创造是其政治制度,经济、文化、国民性都由之决定。”他打算由此切入,写出一个大纲来。许先生在回信中表示认同,只是说了一句:“政治制度的形成,还是受制于经济、文化等各种因素的综合作用。”这封信,当时,许先生就复印了一份寄给我。不久,我到北京,在李先生的家中闲聊时,谈起他的这一观点,我说多年前在卢梭的《忏悔录》第九卷读到过这样一番话:“我已看出一切都归源于政治,而且,无论我们作什么样的解释,一个民族的面貌完全是由它的政府的性质决定的。”他说没有看到过。我相信他是在长期痛苦的思考中形成了与卢梭相似的看法,这是一个十分重要的发现,迄今还未得到中国知识界足够的重视。 民主何时到中国?李慎之离世二十多年、许良英离世十多年之后,两位先生讨论的话题不知道还有多少国人在意,世纪之交那种朦胧的期待早已化为历史的灰烬。再次重温许先生信中的这些话,心中有说不出的惆怅:“我深切体会到,建立民主制,不同于专制政权的改朝换代,倡导民主者,必须以平常心,做平常人,决不可以‘领袖’和‘开国元勋’自居。可惜在中国,这样一个极平常的道理却知之者甚少。” 同样的话,他在给许多人的信中曾一而再地说过。“以平常心,做平常人”,在有限的人生中坚持独立思考,追求自己的理想,这八十三封质朴的书信留给世界的不是什么高深、晦涩的大道理,而是平常而真实的思想,是两个不愿苟且度过余生的心灵彼此的碰撞,因其恳切、纯粹和求真的力量,在他们已离开的岁月中依然可以不断地激起回响。 2024年12月6日 壹嘉·读道书系首批推出三种:吴思《顶残:中国市场和产权的构造及逻辑》从潜规则到血酬定律再到顶残 用词语密码重新解释中国,透视中国社会底层逻辑 傅国涌《去留之间:1949年中国知识分子的选择》离去的包天笑、胡适、傅斯年,留下的张元济、梁漱溟、沈从文……他们的内心经历了什么? 傅国涌《一报一馆一大学:中国转型期的是非成败 1897-1949》以一报 ( 大公报 )、一馆 ( 商务印书馆 )、一大学 ( 北京大学 ) 为代表的大学、出版业和民间报纸为中国引入了新的文明,培育了几代新型知识人,是中国思想自由、学术自由、言论自由的风向标。 更多好书,请访问壹嘉官网 |

|

|

|

|

| 实用资讯 | |

|

|

| 一周点击热帖 | 更多>> |

| 一周回复热帖 |

| 历史上的今天:回复热帖 |

| 2024: | 七绝 题照(2248)儍逼添砖防火墙 | |

| 2023: | 七律 百年咏史 投胎莫再择炎黄 | |

| 2023: | 巴金学日语 | |

| 2022: | “九一三”事件後的大清洗(24,25) | |

| 2022: | 基建落后 拜登:中国的机场不是美国机 | |

| 2021: | 台湾:天若有情天亦老 | |

| 2020: | 从日本人崇尚的战国英雄看其英雄观 | |

| 2020: | 成吉思汗算不算中国人,后来的元朝算不 | |