六旬流浪女用廢料建三層"城堡"被拆除 她消失了

來源:倍可親()

Thumbnail view only, Click to view original image.

Thumbnail view only, Click to view original image.

張素英正在修建“城堡”。圖片源自網絡。

廢棄的磚瓦窯洞黢黑,張素英往蛇皮口袋裡塞進一些衣物,跟被褥捆在一起,再綁到後背上。她左手提着一個塑料口袋,右手捏着一根煙,朝後山的方向走了。

“到那邊……往高處去……”她說。

在甘肅省隴南市成縣的這個村子,張素英是個神秘的外來者。四五年前,她坐車來到這裡,在一座廢棄的磚瓦窯里安了家。她從垃圾堆里撿出建築廢料,混着石塊、瓦片和水泥,一點一點地修起一座六七米高的房子,歪歪扭扭,像座“城堡”。

張素英不愛說話,村里沒有人知道她是誰,從哪兒來,為什麼修房子。直到2017年5月,從事繪畫和紀錄片拍攝的當代藝術家孟小為無意間發現了這棟建築和這個女人,開始長達一年多的影像記錄。

對於張素英,孟小為也只有一些基本的了解:她 60歲出頭,從湖北和重慶的邊界流浪到甘肅,丈夫去世了,老家還有一個女兒。

2018年臘月,張素英被送到當地救助站,還未完工的“城堡”被鏟車夷為平地。在救助站待了十多天后,張素英回到磚瓦窯,最終又離開,消失了。

從救助站回來當天,有村民看見張素英站在廢墟跟前,哭了一個多小時。一個村民蹲在石頭堆旁邊抽煙,望着她說,“要啥沒啥了。”

孟小為將拍攝一年的素材剪成紀錄片《張素英的“城堡”》,記錄下這個過程。他借這部影像作品拋出疑問:為什麼會出現張素英這樣一個人?為什麼沒有社會福利制度給她提供保障?我們對流浪人員的態度是怎樣的?

以下是孟小為的口述:

Thumbnail view only, Click to view original image.

Thumbnail view only, Click to view original image.

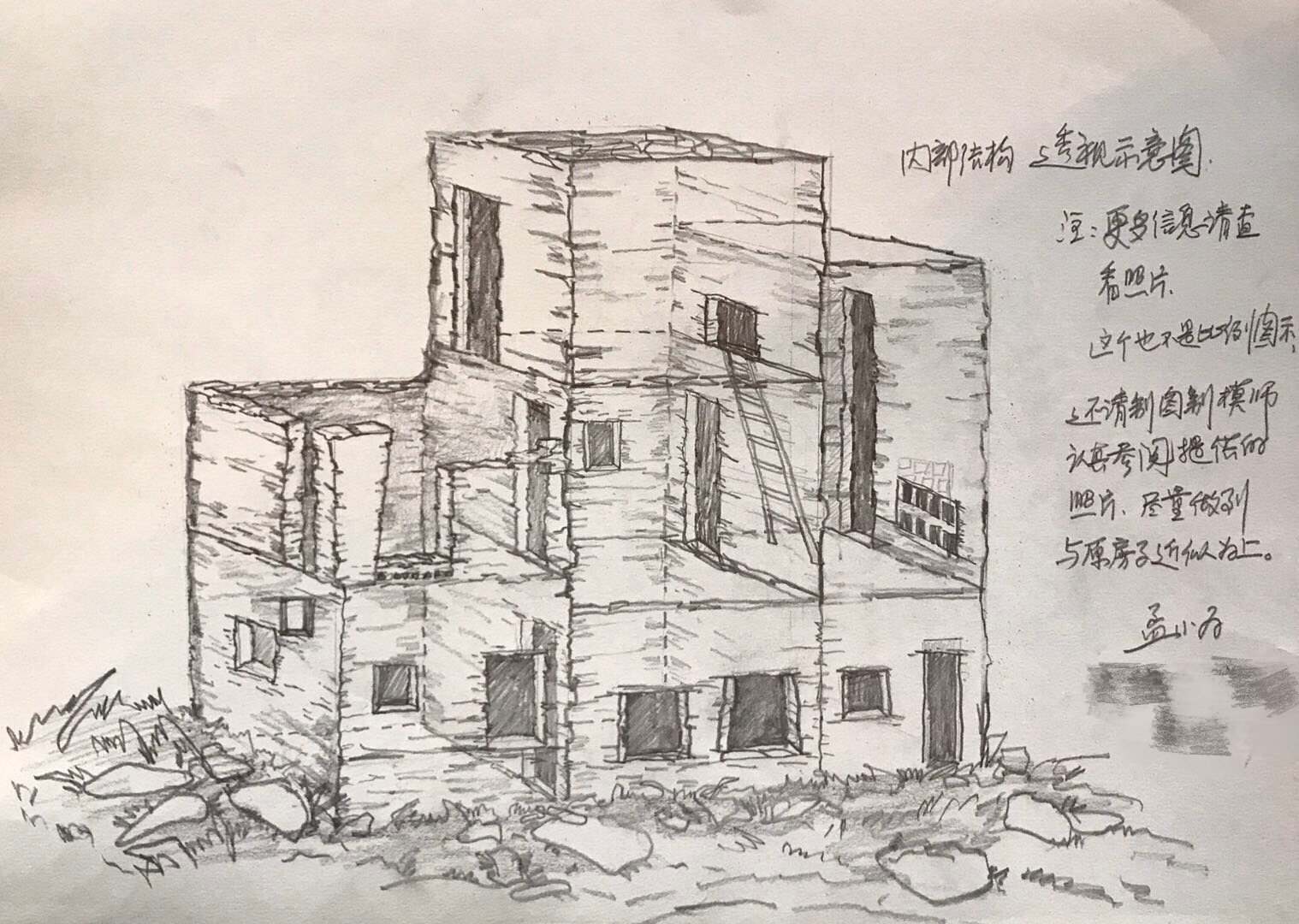

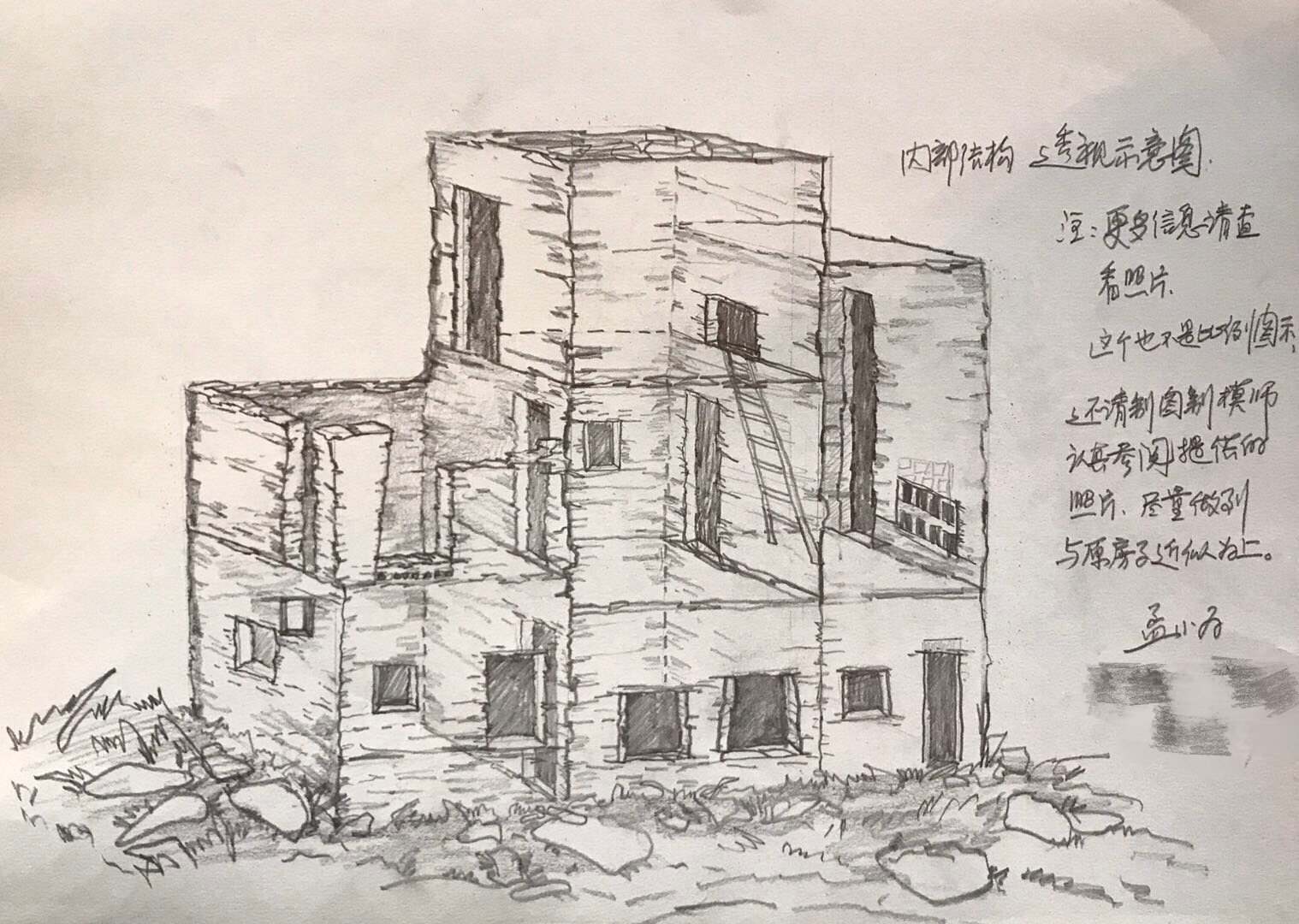

孟小為手繪的“城堡”結構圖。受訪者供圖。

蓋房子

我在甘肅省隴南市成縣弄了個工作室,白天畫畫,晚上喜歡開車出去轉悠。

2017年5月的一個晚上,大概七點多,快到濱河路盡頭時,我遠遠看見一個很高的煙囪,以為是座冶煉廠。過去才發現,是個廢棄的磚瓦窯,旁邊立着一棟六七米高、歪了吧唧的三層樓建築,像座城堡。

我非常驚喜,哎呦,這兒怎麼有這麼個建築,曲曲彎彎的,跟現代建築那種鋼筋水泥的結構完全不一樣。另外一個特別之處是,它用的材料都是建築廢料,比如破碎的瓦片、空心磚和舊門板等。

建築底層留了個五六十公分寬的小門,人得貓着腰才能進去。我湊在門口看了看,裡面黑黢黢的,隱約可以看見一個紅色的摺疊沙發。我繞着建築轉了兩圈,等了十分鐘沒見着人,就回去了。

第二天白天再去,一個女人呆呆地立在門口的鍋灶旁邊,旁邊趴了只哈巴狗。她回頭看着我,面無表情。見她不太想說話,我點頭笑笑,就離開了。雖然當時還沒想好是要用圖片還是影像的形式記錄,但我對這棟建築和這個人很感興趣,打算長期觀察、慢慢了解。

接下來一段時間,我沒事就會開車去看看,一次待十分鐘到一個小時不等,用手機拍些照片和視頻。她不抗拒拍攝,但也不搭理我,偶爾說兩句,也因為牙齒掉光了而含糊不清,再加上外地口音,我很難聽清她說了什麼。我花了幾個月的時間,陪她修房子、跟她一起抽煙、跟附近的村民打聽,才慢慢拼湊出她的身世:

這個女人叫張素英,今年60歲出頭,自稱來自位於湖北省和重慶市分界線上的新樂鄉。她有個女兒,她在女兒五歲時離家,丈夫出車禍時回過一次,後來一直流浪在外。大約四五年前,她坐車到了成縣,開始用廢棄的建築材料修房子,打算在2018年3月前把房子蓋好,“等修整齊了,住到裡面”。

Thumbnail view only, Click to view original image.

Thumbnail view only, Click to view original image.

抽煙的張素英。受訪者供圖。

我去見張素英的時間不固定,但每次見她,不是在弄水泥,就是往樓上搬石頭。和水泥、去瓦礫堆撿材料、往房子上堆石頭……張素英日復一日地重複這些步驟,下雨下雪,過年過節都不停下。

前兩年,有村民見着張素英的女兒來找她,領她去縣城吃飯,想把她帶回老家。但張素英不樂意,姑娘待了四五天,走了,她留在這兒繼續蓋房子。

我跟張素英說過幾次,“不要蓋了吧,夠用了。”

“嗯。”她點點頭,不再吭聲。過幾天去看,房子又增高了二十厘米。

“貴族氣”

張素英的房子離附近的村子不遠,我聽幾個村婦說,她們閒來無事會去房子那兒看看。見到張素英在三樓樓頂的邊角處和水泥,她們在底下叫,“天吶,又爬這麼高。你看看……天爺,那一塊大石頭連小伙子都抱不動……”張素英像聽不見似的,繼續用手當標尺,比劃着把石頭壘齊。她用碎石將大石塊墊平,用磚頭把碎石塊敲緊,倒入稀泥填充縫隙,再用手把稀泥抹平,讓石塊黏在一起。

不修房子的時候,張素英會到田裡幫村民幹活,不吭聲,給錢也不要,幹完活兒就走。好幾個村民誇張素英“能吃苦”、“能幹”,有村婦說,“我們仨人都比不上她一個。”

我剛開始也給過張素英錢,順手從兜里掏出來,有時候給 10 塊,有時候給 5塊。第一次,我掏出 50 塊往她手裡塞,“買個煙抽,或者買點洗頭、洗衣服的吧。” 她開始堅決不要,又問了次,她就接過來揣進兜里。後來聽村民說,她把錢給了附近村子裡的流浪漢。

張素英抽煙,隨身帶着打火機和一包四五塊錢的煙。熟起來之後,她經常給我遞煙,一根抽完,又塞來一根。張素英還愛乾淨,幹活之前,得先戴上橡膠手套,系上圍裙。陽光好的時候,張素英接一盆水擱在門口的灶台上,把頭髮洗得乾乾淨淨,幹了之後細細梳理,有時候還綁兩個麻花辮。

張素英住的磚瓦窯洞裡堆着好多舊衣服,她穿不了那麼多,但覺得好看,就都撿回來了。我提議把這些衣服掛起來,像辦展覽似的,她不同意。“堆着都發霉了,就當是晾一晾吧!”她覺得這個理由是對的,就撿來繩子把衣服掛起來。她走在花花綠綠的衣服中間,話多了起來,跟我講這件好看,那件也好看。

Thumbnail view only, Click to view original image.

Thumbnail view only, Click to view original image.

張素英撿來的舊衣服。受訪者供圖。

我感受到她有一種“貴族氣”,對生活有一定的品味和追求。一般的流浪漢修房子,能遮風擋雨就行,張素英修了四五年,還在往上添磚加瓦,像是大戶人家要修房子。不像一層一層隔開的普通樓房,“城堡”裡面的結構彎來繞去,錯落不平,拐角用整齊捆綁好的樹枝隔開,有點少數民族的特色。

我認為,張素英無論是在物質上還是精神上,都沒有更多的需求,很富足。她拒絕我和村民給的錢,堅持塞給她,就面無表情地收下,從沒說過謝謝,不講究世俗意義上的禮貌。她不愛說話,對什麼都一副無所謂的表情,但碰上說得不合適的話,她也會頂回去,很有態度。

有次一個跟我同來的女孩跟張素英開玩笑,“女人不能抽煙。”

“可我就是女的呀!”她叼着煙,聲音提高了些,語氣很堅定。

關於老家的問題,張素英很少回答。有次我追問了很久,她才零星地吐露一些。

“你結婚以後和老公關係不好,然後就出走了是吧?”

張素英輕輕“嗯”了一聲。

“他不愛你了嗎?”

“愛呀!”她立馬大聲回了我一句。

“哦……那是你不愛他是吧。”

張素英音量恢復到往日的低沉,眼睛不看着我,“我不愛他。”

我和幾個藝術家商量過發起個籌款活動,把張素英送回去,幫她在老家修個房子。我跟張素英說過幾次這個計劃,她不答應,也不拒絕,低着頭用鞋子來回搓地上的土。

Thumbnail view only, Click to view original image.

Thumbnail view only, Click to view original image.

張素英的房子被鏟車推平。受訪者供圖。

“房子給拔了”

2018年臘月,我去海南過年,囑咐一個小兄弟定期替我去看望張素英,用手機拍些素材。他去的第一天沒見着人,以為她出去拉建築材料了,沒在意。往後三天,張素英不知去向,房子成了一堆廢墟,有人說是政府派人來拆的。兩口鐵鍋仍在廢石堆旁邊,裡面裝滿了雪。

小兄弟跑去問村支書,得知張素英被送到福利院,找過去沒見着接收記錄,輾轉打聽了一兩天,才知道她被暫時安置到了救助站。“送福利院要錢。”救助站的工作人員說沒人出錢,那邊不收。

見到張素英時,她正躺在救助站的鐵架床上,小兄弟沖她說,“你房子叫人給拔了!”

“沒拔……我出來的時候沒拔……”張素英“噌”地坐起來,輕微皺着眉,呆呆地望着他。

大概十天后,小兄弟拿着吃的去救助站探望張素英,卻沒見着人。門口的保安說,看見她趁着扔垃圾的時間,翻過柵欄跑了。

小兄弟猜測張素英可能回原來的磚瓦窯,跑過去卻沒見她,兩天后再去,才發現她回來了。救助站和磚瓦窯隔着五公里路,村民估計她這兩天在找路,“走的時候坐着車,認不得。”

剛回來那天,村民看見張素英站在廢墟跟前,哭了一個多小時。衣服被一把火燒光了,在地上留下黑黢黢的印子,提水的壺也叫收破爛兒的人拾走了,一個村民蹲在石頭堆旁邊抽煙,望着她說,“要啥沒啥了。”

住了四五天,張素英打算離開。小兄弟走進窯洞,見她用繩子把一個蛇皮袋和被褥捆到一起,往肩上扛。她主動跟小兄弟打招呼,“我要走了。”

“你這是去哪啊?”

“到高處去。”說完,張素英就鑽出窯洞,順着大路往前走。

正月初十,我回到隴南,想再去看看,見張素英又回來了。她還是住在窯洞裡,紅色沙發換成了網狀的電腦椅,門口又架起爐灶。我問她接着修房子不?她反問一句,“還怎麼修?”

房子沒了,張素英的日子空了下來,她每天坐在廢墟跟前發呆,磚瓦窯的煙囪高高地立着,背後是連綿的群山。後來我再去找她,她又不見蹤影。村民說她走了,還把剩下的柴米油鹽分給了他們。

這一次,張素英再也沒回來。

Thumbnail view only, Click to view original image.

Thumbnail view only, Click to view original image.

張素英和她新撿來的電腦椅。受訪者供圖。

謎團

直到今年,我還經常開車去磚瓦窯附近轉悠,想看看能不能再碰着她。張素英成了我心裡的一個謎團。我很後悔之前沒有多問一些關於她個人的信息,也沒給她留個手機號。

作為一個當代藝術家,我更關注張素英所代表的“流浪漢”群體以及背後的社會問題,很少去追問她的個人隱私和生活細節。拍到張素英被送到救助站,我覺得主題凸顯,才確定了製作一部紀錄片的想法。它可能和周浩(紀錄片導演,有媒體評價周浩的片子一個重要特色是可看性強、故事衝突明顯)這一類導演拍攝的影片不同,我不是在講故事,而是用影像提出問題、傳遞理念、引起觀眾思考:張素英這樣一個人為什麼會出現?為什麼沒有社會福利制度給她提供保障?我們對流浪人員的態度是怎樣的?我只是提出問題,答案需要觀眾自己去想。

在影片的結尾,我用了一段獨白式的字幕:

人活着深遠的內在本質是靈魂的自由,我想她的靈魂與她本人是分離的。正如加繆所說“我的靈魂與我之間的距離如此遙遠,而我的存在卻如此真實。”她貧窮的其身之外,無有其二,她生活的每個日子中,常伴有陰鬱、憂傷、不安、甚至是恐慌和小心翼翼,甚至無法抗拒隨時到來的死亡生活,但她卻開了一個讓他人視為荒誕的憂傷的陽光下的“玩笑”。

這是我發自內心地感嘆,很乾脆地寫出來了,沒有擔心過是否會過於主觀的問題。嚴格意義上講,它可能不算一部紀錄片,更像是一部獨立的影像作品,是我表達理念的載體。為了凸顯主題,我在影片結構上有一些設計,但在整個拍攝和交流的過程中,都是客觀的。

紀錄片放映過幾次後,我接到了不同的反饋。有觀眾認為我們是吃飽了沒事幹,去拍一個流浪漢。前兩天,縣城一位退休的領導跟我談起這部片子,“張素英走了,城堡也拆了,唯一受益的就是你,你把紀錄片拍出來了。”這種說法我聽過不少,但我心裡清楚,我從沒有過消費張素英的念頭。

除了被這棟奇怪的“城堡”和張素英背後的社會問題吸引,我覺得這次拍攝對我來說也是一種精神調節。我常常感覺,我和張素英很像。她不管別人的眼光,日復一日地修一棟房子;我在西北的小縣城裡,做一些沒人看得懂的當代藝術,畫一堆不掙錢的畫。“幹啥用?”我不知道,但還在堅持。

我想過,跟陝西的幾個藝術家發起一個“尋找張素英”的計劃,但沒有號召起來。如果再見面,我會給她看看《張素英的“城堡”》,不知道她會有什麼反應。現在,我隔一陣子就回去一趟,老想着有奇蹟發生,張素英就在這裡。