張維迎:真君子與偽君子

Original 張維迎

經濟學原理 ![]()

作 者:張維迎(北京大學國家發展研究院教授)

來 源:本文發表於《讀書》2020年第7期

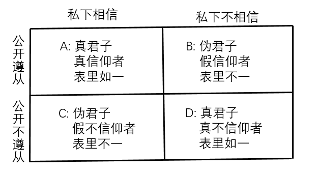

真君子表里如一,言行一致。偽君子表里不一,行不踐言。

“表”指公開的、別人看得見的表現;“里”是內心的認知、想法、信仰,只有自己知道,別人難以觀察到。“言”是公開表達出來的東西,別人能聽得到;“行”是行動、行為,別人可能觀察到,也可能觀察不到。在《真誠幻覺》一文中,我主要引用社會心理學家的實驗研究,討論了這樣一種社會現象:迫於社會壓力,“偽君子”不僅傾向於遵從“主流”,說自己內心不相信的話,做自己私下不認同的事,而且會充當“執法者”(“思想警察”),監督和懲罰那些言行與自己不同的人,以顯示自己的所作所為是“真誠的”。也就是說,他們不僅自己“指鹿為馬”,而且絕不寬容膽敢“指鹿為鹿”的人。似乎不如此,就不足以證明他們自己是“主流”的忠實捍衛者。當然,生活中有偽君子,也有真君子。社會心理學家的實驗不僅發現了“偽君子”,也發現了“真君子”,揭示了真君子與偽君子的不同。在韋勒、庫瓦巴拉和梅西的品酒實驗中(Willer, Kuwabara and Macy, 2009),A和B兩杯酒完全相同,但27名實驗參與者(占52.9%)給A的分數顯著高於B,因為“A比B好”是“主流”觀點(儘管不正確),這種“主流”觀點在實驗參與者給出自己的評價前就人所共知了。不過,還是有13人(占25.5%)給A和B打了相同的高分(正確但非主流)。甚至有11人(占21.6%)評價B好於A。這說明並非所有人都附和“主流”,也有人會公開表達不同觀點。考慮到品味的主觀性,即使同樣的酒,由於個體的品味差異,或者品嘗的先後順序不同,可能會有不同的評價,我們不能由此就推斷說,遵從“主流”觀點的27個人說的一定是假話,不遵從“主流”的24個人說的一定是真話。但接下來“同行互評”提供的信息,使得我們有理由相信確實如此。在“同行互評”環節,那些不遵從“主流”觀點的實驗參與人(即那些認為“A和B一樣好”的實驗參與人),無論自己對“同行”(模擬參與人)的評分是否公開,對“離經叛道者”的評分都高於對“主流”的評分,儘管公開場合比私下場合的差異略微小一些。但那些遵從“主流”觀點的實驗參與人則完全不同:當知道自己的評分將被“公開”時,他們給“主流”觀點的評分顯著高於給“離經叛道者”的評分;但當知道自己的評分將被“保密”時,他們給“離經叛道者”的評分顯著高於給“主流”觀點的評分,與信息公開時正好相反。顯然,那些堅持自己的判斷、不受“主流”觀點影響的參與人,不僅自己在公開場合說真話,表里如一,而且不會貶低“離經叛道者”;而那些追隨“主流”觀點的人,不僅自己“公開說假話,私下吐真言”,表里不一,而且還會故意貶低“離經叛道者”。類似地,在“論文評價”實驗中,那些遵從“主流”,因而給一篇“胡編亂造”但號稱是“哈佛著名教授”的論文打高分的實驗參與人,即便私下認同給出低分的“特立獨行者”的評價,公開場合還是故意貶低後者。而那些說真話的人,無論是公開還是私下,都敬重“特立獨行者”,甚至公開場合對其評價更高。這說明,有些觀點和社會規範之所以成為“主流”,並不是大多數人相信它們是對的,而是因為“儘管沒有人相信它是對的,但每個人都(錯誤地)以為其他人相信它是對的,每個人在公開場合都說它是對的,並且每個人要求其他人說它是對的。”因此,“主流”可以是自我強化的(self-reinforced),多數人不認可的規範完全可以變成“主流規範”。它們不僅能得到多數人的“遵從”(compliance),而且能得到多數人的“執行”(enforcing, 即強迫他人遵從)。這就是社會心理學家說的“群體幻覺”(pluralistic ignorance)。社會心理學家還用計算機模擬模型證明,“偽君子”在強迫人們遵從“主流”規範上比“真君子”(真信徒)表現得更為積極,思想警察實際上可能是騙子(imposter)(Centola, Willer and Macy, 2005)。這是因為,真君子“遵從”是發自內心,他們坦坦蕩蕩,不害怕別人指責自己不真誠,但偽君子最害怕暴露自己的“偽真誠”。比如,抗日戰爭結束後最起勁誣陷別人是“漢奸”的人,正是那些真正的漢奸。他們這樣做的目的,就是隱瞞自己的漢奸史。類似地,在過去的政治運動中,一些家庭出身不好的人表現得最“革命”。事實上,經驗觀察表明,“偽君子”經常會用力過猛,比如美國弗洛伊德事件中一些政客當眾“下跪”,似乎不下跪,就不足以證明自己是“反種族主義者”。當然,我們不能由此得出結論說,遵從“主流”者就是“偽君子”,不遵從“主流”者就是“真君子”。真君子和偽君子的根本區別在於是否表里如一、言行一致。如果一個人內心真的相信“主流”,他遵從“主流”就是真君子;反之,如果一個人內心相信“主流”,但在某些特定的場合,出於機會主義的考慮,假裝“特立獨行”、反對“主流”,他也是個偽君子。愛因斯坦在物理學上至死也反對量子力學,在社會理論上堅持“為需要生產”、反對“為利潤生產”,但他是一個真君子,因為他說的就是他內心相信的。像著名的柏林牧師馬丁·尼莫拉(Martin Niemoller)這樣的人,也是真君子。尼莫拉早年集愛國主義、軍國主義以及宗教虔誠於一身,第一次世界大戰中作為一名海軍軍官服役於德國艦隊,屢立戰功,獲得鐵十字勳章。一戰後,他反對過魏瑪共和國和1919年的和平協議,成為希特勒的鐵杆支持者和堅定的反猶主義者。他認為,猶太人對世界歷史造成了惡劣影響,將永世受到詛咒;德意志民族需要一位新的“民族領袖”承擔歷史大任,希特勒正是這樣的“民族領袖”。但希特勒上台後,出於對基督教的虔誠,尼莫拉反對納粹黨對教會的控制,參與組建了“認信教會”(Confessing Church),與官方的“帝國教會”相對抗。他還通過一系公開演講表達了對納粹當局的敵意,點名道姓批評戈培爾等納粹領導人,終於為當局所不容,1937年被抓,希特勒親自下令將他關進塞克森豪集中營,受盡羞辱和折磨,戰爭結束前差點被處死。在集中營,尼莫拉見證了猶太人遭受的苦難,開始反思早年的反猶主義觀點。他告訴一位獄友,猶太人和日耳曼人一樣,應該被同等對待,他之前要求限制猶太人公民權利的想法是錯誤的。二戰後,回憶起自己被捕和牢獄生涯時,尼莫拉為當初和納粹政權達成妥協而後悔,為追求狹隘的宗教利益而自責,寫下了那篇著名的反納粹懺悔詩《起初他們》,其中最後一句是:“當他們來抓我時,再也沒人為我說話了。”也就是說,一個人持什麼樣的觀點,本身不構成區分真君子和偽君子的標準。人與人之間觀點不同,見仁見智,正是人類進步所必須的,因為事前沒有辦法判斷什麼樣的觀點是對的。科學真理也是相對的。許多曾經被認為是正確的、科學的理論、信條,後來證明是錯誤的;而一些原來被認為是錯誤的觀點,後來證明是正確的。當然,如果認識到自己錯誤,但出於“面子”,死不認錯,那就是偽君子。不過,因為通常情況下,違反“主流”比遵從“主流”需要承擔更大的個人成本(這是“社會壓力”的基本含義),遵從“主流”者中的偽君子比不遵從“主流”者中的偽君子比例要大。比如,在天主教占主流的社會,天主教徒中的“偽君子”比例一定高於基督新教信徒中“偽君子”的比例;而在基督新教占主流的社會,情況正好相反。“左派”和“右派”中都有“真君子”和“偽君子”,但在“左派”占主流、正統地位的社會,“左派”中“偽君子”比“右派”中的“偽君子”比例高得多。“偽君子”和“主流”是相互強化的:“主流”生產“偽君子”,“偽君子”創造“主流”。我們可以給出如下圖所示的基本分析框架。每個人都有“私下”和“公開”兩方面。對一個觀點或規範,人們私下可能相信也可能不相信,公開場合可能遵從也可能不遵從。這樣,總共有四種可能的類型:A類型:私下相信,公開遵從;B類型:私下不相信,但公開遵從;C類型:私下相信,但公開不遵從;D類型:私下不相信,公開不遵從。A類型和D類型是真君子,因為他們“表里如一”;B類型和C類型是偽君子,因為他們“表里不一”。

一個人能否做到表里如一,第一依賴於他內在的信念有多強,第二取決於外部壓力有多大。信念特別強的人,不大容易說假話,因為說假話導致認知失調,心理成本太高。宗教的殉道者和鬧革命的犧牲者就屬於這一類人,對他們來說,背叛信仰還不如死。比如,托馬斯·莫爾(Thomas More), 這位亨利八世國王的首席大臣、大法官和《烏托邦》一書的作者,當亨利八世與羅馬教會分離、自認英格蘭教會首腦時,他只要簽字認可,就可以保全自己,但他寧可上斷頭台,也不願背叛自己對天主教和上帝的信仰。希特勒1933年上台後,納粹黨沒費吹灰之力就征服了德國學術界,有猶太血統和公開批評納粹黨的教授被解聘,留任的教授們變得服服帖帖,甚至主動投懷送抱,數百人聯名簽署呼籲書,支持希特勒和國家社會主義政府。但納粹黨對宗教界的征服卻遭遇到頑強而持續的抵抗,圍繞德意志基督徒理念統一國教、融合德國新教和納粹種族主義的計劃以失敗告終,與天主教的鬥爭也只取得有限的成果,即便有超過三分之一的天主教神父受到不同程度的懲罰,有些甚至被監禁。“耶和華見證人”這個宗教團體始終拒絕向納粹政權妥協,他們拒絕起誓效忠希特勒,不行納粹禮,不參加政治集會,拒絕參加選舉,拒絕應徵入伍,導致其中950名見證人死在集中營。其原因就在於,教士和神父比學者和專家有更強的理念,對自己的信仰更虔誠,更少功利主義,政治壓力對他們起的作用有限,有時甚至適得其反。但對大部分學者而言,“學問”就是“飯碗”,他們信奉的是“生存哲學”,很容易在外部壓力下屈服。所以不難理解,當上世紀30年代計劃經濟思想和凱恩斯主義時髦起來的時候,只有少數像米塞斯、哈耶克這些具有堅定信念的經濟學家,才可能舉起市場經濟的理論大旗。對信念不很強、缺乏自信的人來說,在面臨社會壓力時,要堅持自己的觀點是很難的,所以他們更可能隨波逐流,以保持“永遠正確”。不讀書、不願思考、缺乏推理能力的人,通常不會有很強的信念,很容易被別人忽悠。這就是普通大眾容易變成“烏合之眾”的原因。希特勒非常明白這一點,所以他說:“想要發動的群眾越廣大,宣傳中的知識水平就必須越低……廣大人民群眾的理解力非常有限,他們知識不多,但忘性很大。” 他還說,宣傳必須激發激情,而不是理性,因為“絕大多數人民群眾的性情和態度都過於女性化,以至於冷靜的說理對思想和行動的影響,遠小於情緒和感情的作用。”這樣說當然不意味着有很強理念的人一定對人類有好處。事實上,在人類歷史上,由“真君子”的強理念導致的災難比比皆是,既有宗教的,也有世俗的。避免這種災難的辦法是減輕“主流”觀點對每個個體排他性的物質和精神壓力。比如西方近代實行的“政教分離”和宗教的世俗化,使得做“異教徒”的成本大大降低。宗教國家“政教合一”,用暴力手段迫害異教徒,災難就難以避免。沒有人可以完全無視社會壓力,因為沒有人可以完全置個人利益於不顧。不遵從“主流”的人,通常會錯失有利可圖的機會,甚至面臨生命危險。這也是為什麼越是自私的人,越可能表里不一。指鹿為馬的人不是因為自己不知道那是鹿,而是因為說真話的代價太大。因此,現實中,如果一個人能做到70%的情況下“表里如一”,就夠得上是“真君子”了。當然,如果70%的情況下“表里不一”,就只能歸為“偽君子”了。沒有一個社會沒有偽君子,也沒有一個社會沒有真君子。關鍵是各自的相對比例。這取決於體制和文化。如果一個社會中的大部分人在大部分時間不得不當偽君子,這個社會就容易走向災難。 任何社會都有“主流”。一個健康的社會,人們對“主流”規範和價值觀念的遵從,是出於尊重而不是恐懼。改革就是減少人們對外部壓力的心理恐懼和得失計算,使得更多的人願意做真君子,而不是當偽君子。(2020年4月27日初稿,2020年5月15日定稿。)