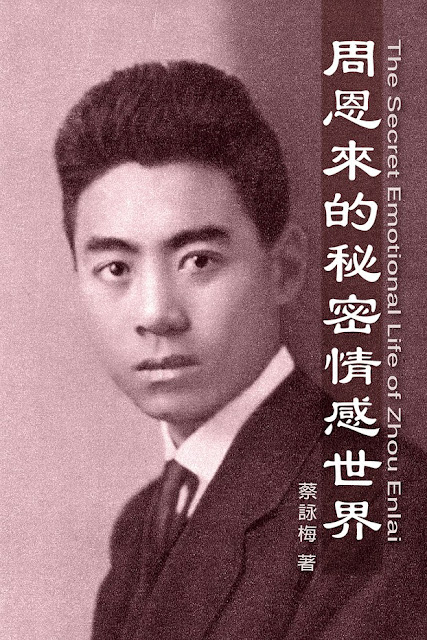

| 周恩来是位悲剧人物 ——《周恩来的秘密情感世界》後记 |

| 送交者: 蔡詠梅 2017年05月03日02:59:14 于 [天下论坛] 发送悄悄话 |

|

我的书《周恩来情感世界》出版後,会有很多人有这样一个疑问:周恩来在中国当代史是如此重要的历史人物,在国际上也享有极高的声誉,对他的研究可以说是汗牛充栋,如果他是位同性恋者,为何这样多的中外研究者都没有发现,而我并非中共党史专家,不过是香港一位普通的新闻工作者,怎麽会是我去挖掘到这样一个重要的真相? 这个问题,我也向自己问了无数次。但在写作此书的过程中,接触到各方资料後,我得出这样一个结论:对於身在中国大陆的研究者来讲,周恩来这个秘密并非完全无人知道,但得以长期维持无人捅开,是一个三方合力隐瞒的结果。 这个三方之一首先是作为当事人的周恩来。周恩来从意识到自己性倾向不容於主流社会的青少年时代,就已经开始有意地保守这个秘密。同毛泽东的隐私不一样的是 ,毛泽东私生活的淫乱在中共最高层几乎是公开的,毛以独裁者的肆无忌惮,对此并不加以隐瞒。但周恩来却戒慎恐惧,拼命压抑自己的情感 ,并和中国大多数同性恋者一样,很早就用婚姻来掩饰自己的性倾向,然後又在大众心目中精心打造了他与邓颖超模范革命夫妻的形象,将这个烟幕婚姻维持到终身。由於周恩来的谨慎保密,有关他同性恋倾向的史料,不是那麽显而易见。 其次是中共官方对周恩来圣人形象的维护。经历过文革後,中共的所谓“开国”领袖群像已不再光辉伟大,而毛泽东更是以荒淫著称,周恩来就成为维持共产党颜面的唯一圣人 ,因此也成了中共官方要极力维护其伟大形象的圣人。在我写此书时,可以感受到中共御用学者在极力掩饰淡化曲解乃至抹去有关周恩来青年时代同性恋倾向的资料。我想,即或有学者发现这个真相,只要他们仍然身在中国,在目前中国的政治环境下,他们也不可能展开研究。在前苏联时代,因为苏共政权将同性恋上纲上线为资本主义腐败反动生活方式,定性为反革命行为 ,曾有意抹去俄国历史上一些文化伟人 ,如果戈里、柴可夫斯基等的同性恋色彩,掩盖其为同性恋者的事实。直到苏联解体,许多被封闭的资料解密,这些伟人的性倾向真相才开始为世人所知道(但普京当权的俄国,同性恋遭受打压,又有人出来否认柴可夫斯基是同性恋)。而中国当局今天所做的,和前苏联已做过的完全一样。中国要能够公开讨论周恩来的性倾向,需待中国有言论自由的这一天。 第三 ,中国民间对同性恋知识的缺乏和对周恩来圣人形象的盲目崇拜。在清教的毛泽东时代,同性恋被污名为流氓犯罪、鸡奸罪,有关同性恋的话题则成为禁忌,完全从社会上消失。在毛泽东时代成长起来的一代人甚至不知何为同性恋 。中国最著名的古典文学作品《红楼梦》有大量的同性恋描写,但很多人不知所云。而至今中国社会大众依然缺乏对同性恋的认识,对同性恋现象感知非常迟钝。比如周恩来邓颖超身边工作人员对两人婚姻中大量违背常情的行为,从没有怀疑过其婚姻的本质,而一般解释成周恩来是为了革命工作才牺牲了夫妻生活。 另外周恩来的兢兢业业、克己奉公的圣人形象特别符合中国人对公众人物的道德要求,因此倾向於将周恩来拔高来仰视,而下意识拒绝其他角度的解读。中国有些研究者可能知道周恩来情感真相,但有不愿正视的心理障碍,不愿意承认他们心中的伟人周恩来是个Gay,他的婚姻是建筑在谎言上。因此才造成对周恩来同性恋倾向的资料,有意或无意地集体视而不见,集体沉默。 一个最能说明问题的例子是有关著名的中共国际友人路易·艾黎的研究。路易·艾黎为同性恋者在澳洲、新西兰已是公开秘密,但新西兰学者安琳(Anne-Marie Brady)的有关研究不但受到来自中共官方的打压,甚至新西兰的一些艾黎研究者和新西兰中国友好协会也参与封杀她的相关论文,因为艾黎是新西兰的英雄,新西兰中国友好协会说,讨论他的性倾向“不利国家利益”。既然在言论自由,学术也自由的新西兰,正视一个平民英雄路易·艾黎的性倾向都有难度,何况在仍然有严密思想控制出版审查的中国,何况周恩来是中共国父级的圣人,非路易·艾黎可比,其难度之大可想而知。 对西方学者来讲,可能最大原因是史料的缺乏。能有力证实周恩来为同性恋者的史料是周恩来一九一八年在日本留学的日记,这部日记在一九九八年周恩来百年生日纪念时才首次出版。海外两本重要的周恩来传记(即韩素音和英国记者迪克·威尔逊的周恩来传)都是在这以前出版的,因此两位作者无可能看到这本日记。我读两人的周恩来传记,感觉两人字里行间有点怀疑周恩来的性倾向,都提到周恩来青年时代不近女色,都在某处用了同性恋这个字眼。但因为没有史料支持,两人都没有朝这个层面做更多著墨。 我也感到奇怪的是,中共当局在周恩来百年生日纪念首次公布的周恩来一批早期文稿,包括一九一八年旅日日记,提供了周恩来青少年时代婚姻爱情观最真实可靠的资料,但在海外却没有得到足够的重视,结果是给了我一个机会。 在开放杂工作时的初期(九十年代) ,我曾写了好一些有关中共党史的文章 ,其中也有几篇是写周恩来的,但後来很少写,最多是写点书评。因为写历史必须是立足在坚实的史料之上,但中共党史很多真实的史料仍然封存在官方保密的档案中至今不见天日,而我是一个在中国大陆境外生活的传媒人,无可能去查中共档案,也没有办法通过中共官方渠道去获得一些确实的资料。自己又是个新闻工作者,终年忙忙碌碌穷於应对热点新闻不断,没有时间和精力对一个专门的历史题目做认真的研究和考证。大陆近年出现很多专业的历史学者,他们有学术功底、有充裕的时间和条件对中共党史作认真的爬梳和研究,最後都有卓越的成就,如高华、杨奎松等,我认为这样的书应该由他们来写。 但想不到从开放杂退休後,竟然斗胆写了这本周恩来的书,而所谈的内容更是前所未有的敏感。写这本书实在源自於偶然。几年前,有次朋友聚会,谈到周恩来,说坊间传周恩来是同性恋者。这个传闻触动了我无法遏制的好奇心,花了一点时间去认真查询,最後看到周恩来早期文集中他留学日本的日记,赫然发现坊间传闻不是毫无根据,竟真有那麽回事。在青年周恩来的日记中有清楚明白无误的同性恋立场和情感的表达,更有他对一位同窗好友刻骨铭心的感情记载。然後我再检视周恩来的婚姻和感情生活,亦发现周恩来和邓颖超所谓模范夫妻,仅只是一个空壳,而周恩来终其一生没有与任何一个女子热恋过,包括周恩来自称与他有过恋情的女友张若名。而更令人不解的是,中共官方的周恩来传记和御用学者有关论文,对周恩来早期文集中明白无误表达的婚姻恋爱观及他和这位同窗好友的情谊,这样重要的资料是藏藏掩掩,轻描淡写,甚至公然曲解。这也从另一个角度说明周恩来的性倾向确实是有异於社会主流,否则官方不会将这样的表达视为敏感内容以至於作出掩饰和淡化的处理。这个发现激起了我写这本书的愿望,决心要把这个中共官方保密至今的天大秘密挑出来,曝露在阳光下。 当然我写此书也有点必然的因素。我生活在思想无禁忌、言论有自由的香港,中国大陆不敢触及的敏感话题,我敢触及,对周恩来我没有圣人崇拜情节,也不怕因此捅了马蜂窝。而且因为人在大陆之外,也容易接触及直接引用海外出版的资料,比如高文谦的《晚年周恩来》、张国焘的《我的回忆》、许芥昱的《周恩来传》等。但我又在中国大陆出生长大成人,经历过毛泽东的文革时代,因此自认比西方作家更能读懂中国人和中国事,不那麽容易隔靴搔痒。笔者写这本书大量阅读了周恩来及其亲密友人之後人所写的回忆和纪念文章。虽然官方正史审查相当严格,但这些出於个人的回忆录和纪念文章受限尺度则比较松懈,尤其是九十年代之後政治时空已不同往日,因而可以披露一些官方正史不容的敏感史料,如周恩来堂侄周尔鎏在香港出版的《我的七爸周恩来》之类。这给我很大的帮助。 周恩来作为举世知名的共产主义运动的政治家,是红色中国曝光度仅次於毛泽东的人物,他一生人举手投脚都在万众瞩目的新闻聚焦之中,为举世所知,但这只是他人生其中之一面,但其人就像另一面永远背向地球的月亮一样,另一面则永远背对人们的视野,充满神秘,让人困惑。周恩来此人既风雅又残忍,既温情又冷血,政治人格处处显现矛盾和冲突。周恩来在毛泽东时代晚期,是中共政治体制中真正掌握实权的人,并且享有很高威望,最後竟然超越毛泽东,但他至死对暴君毛泽东卑躬屈膝,逆来顺受,极尽臣妾之道,相当令人不齿。很多人对所谓高风亮节的周恩来为何如此委屈自己,极度不解。因此要解开周恩来之谜,就需要探究他背对世界的一面,揭开他隐藏一生的感情生活秘密。 周恩来是个很有魅力的政治家,他忠心为国、勤劳奉公、鞠躬尽瘁、死而後已的形象深入全国人心。我父亲晚年愤世嫉俗,牢骚满腹,常私下对家人发一些不满中国社会现实的言论,按当时标准可以说“思想极其反动”。他不喜欢“新社会”,留恋民国时代,对共产党没有好感,特别讨厌毛泽东,说毛泽东根本就是一个皇帝,他的《沁园春·雪》就是一个皇帝的自况。但他对周恩来印象好得无以复加,说他一生只崇拜三个人,古代的诸葛亮、近代的孙中山,还有就是当代的周恩来,有时他乾脆说周恩来就是当代的诸葛贤相。父亲文革中间去世,未能见到周恩来去世在中国引起的政治大地震。我想如果他还仍在人世,其心情应该和当时的国人一样,对当代诸葛贤相的去世一定悲痛不已,可能还会老泪纵横。 但周恩来去世时,我没有掉过眼泪。因为那个时候,我已对中国整个极权政治制度产生怀疑,对中共的政治不倒翁周恩来也失去了敬意。到香港後接触到一些大陆看不到的资料,更觉得周恩来老奸巨猾、虚伪透顶,对他不敢恭维。但是写这本书,多少改变了我对周恩来的原有印象,不由自主对他产生一些同情和谅解。 学生时代,由於受到官方思想洗脑,我以为所有的革命者都是择善固执“追求真理”的勇敢战士,成年後阅世多了,才知完全不是这麽回事,不是人人都以诚实生活为初衷,都有“朝闻道,夕死可矣”、“吾爱吾师,吾更爱真理”的强大精神力量,不是人人都能够面对真实,敢於“以今日之身攻昨日之我”。人生道路的选择有的初衷可能是追求真理,但更多的是随波逐流。我第一次体认到这个现实是在文革中,发现好多人加入某个派别最初是很偶然的,或者是随大流的,并非是反覆思考认真选择的结果,但一经加入,就出不去了,竟然衍生出对此派别狂热的忠诚,死认真理就在自己这一派手中。或许感受到未必是正确的一方,但忠诚压倒所谓“对真理的追求”,错了也要一错到底。 到香港後,记得有一次台湾著名文化媒体人高信疆到访开放杂社,聊到六四屠杀发生後,台湾以左著名的异议作家陈映真最早前往大陆与六四刽子手陈希同等相谈甚欢,还发表文章大骂中国流亡人士是帝国主义走狗。我问高信疆说,陈映真自称是有良心的人道作家,为何面对人道善恶黑白分明的事,却站在恶的一边。高说,陈映真信仰马克思主义,亲近中共,现在即或错了,也无法回头,只有错到底。我当时颇为愕然,脱口而出一句“难道陈映真不信奉真理?” 我们可以指责这些人不能诚实地面对自己和现实,放弃了对真实的追求,但这就是人性的复杂和脆弱,这种倾向也可能发生在你我身上。 人生而自由,但却往往受制於身处其中的环境,当一个历史大潮打来,由於种种社会和个人的原因,很多人往往不由自主被潮流裹挟而去,而且也不是每个人都有坚持诚实服膺真理的强大自由意志,发现上了贼船後愿意落水重新上岸,再做人生第二次选择,往往是第一次选择就决定了其终身命运。在中共队伍中,能够坚持服膺真理初衷的人,即所谓“两头真”的人只是少数。那些敢於“以今人之我否定昨日之我”的自由意志者,更是少之又少,这些真正的真理追求者在中国以厚黑为上的政治传统中,往往落得非常悲惨的下场,陈独秀最後的结局就是最显著的一例。 我在写周恩来这本书之时对此深有体会,周恩来这个对中国陷入极权主义泥沼和毛泽东暴政负有不可推卸责任的中共第二号人物,其真实的人性远比其面谱化的定位复杂很多。妖魔不是一天长成的,而走出成魔的第一步有时也是一个走投无路的选择。周恩来在欧洲选择投身共产暴力革命,他自称是“被逼上梁山”,有社会因素,也有他个人感情方面的原因。他追随自己一生最爱的人前往英国留学失败,流落万里之外的异乡,无颜归国,人生就要被命运的惊涛骇浪打翻之际,他抓上了共产国际这根救命稻草。而这个选择使他从此被自己的革命绑架,一生活在谎言之中,也活在暴力之中。周恩来貌似事业很成功,形象很伟大,但未来将证明他把自已的人生错误地托付到一个残暴不仁的政治势力上,是站在历史错误的一边,错用了自己的盖世才华。而且这个选择最终并没有使他摆脱掉让他苦恼不已的感情之惑,反而让他陷入更难解脱的精神危机中。深入他内心秘密的情感世界,能感受到他人性严重扭曲分裂导致的痛苦和情感压抑,他对暴君毛泽东无条件的屈服是缘於他深植於内心的恐惧和罪恶感。 写这本书,我对周恩来的命运感叹不已。周恩来是一个不幸早生了一百年的同性恋政治家,一个多少值得人同情的悲剧性人物。他的一生也投射出中国同性恋者在中国近代一百年痛苦挣扎的命运。而更令人扼腕的是,他错误的人生选择还祸延天下苍生,让今天的中国人至今还在承担不幸的後果。 尽管在当代,同性恋权益已获得西方国家以及港台主流社会的认同,而且西方已有不少同性恋政治家出柜,其形象并未受到任何损害,甚至更令人佩服其敢於站到阳光下的勇气 ,但由於周恩来此人的历史地位和至今中国社会对同性恋的偏见,这本书可能会冒犯到许多人心目中当代红色圣人的革命清教徒形象。 但在几年的写作过程中,我反覆研究和考证周恩来的婚姻爱情观念和他现实中的爱情婚姻生活,以及中国官方对有关资料的处理手法,使我由开始的半信半疑、诚惶诚恐到後来深具信心,觉得自己的结论还是立得住脚的,而且相信今後会有更多史料出笼证实我的看法。我捅开了这个马蜂窝,已做好出版後遭受来自各方砖头抨击的心理准备。 |

|

|

|

| 实用资讯 | |

|

|

| 一周点击热帖 | 更多>> |

| 一周回复热帖 |

| 历史上的今天:回复热帖 |

| 2016: | 香椿树1:中国人均预期寿命与毛泽东阶 | |

| 2016: | 海南政府千余人暴力強拆 致二孩童身亡 | |

| 2015: | Try too | |

| 2015: | changsha:习后的那一些事,玩笑预测二 | |

| 2014: | 基督教是伟大的宗教,但是100%基督徒是 | |

| 2014: | 一份乌鲁木齐警方内部紧急协查通报 | |

| 2013: | 中国社会中左派近四成远多于右派 2013- | |

| 2013: | 重庆又出怪事:公司让员工跪着爬行 | |

| 2012: | 美国民主基金会 促华“新闻自由”幕后 | |

| 2012: | 有意思的是,中国所谓的一些民运组织本 | |