左翼青年季超超:紅星照耀荊棘路

【公孫明按:星星之火,可以燎原; 處處插種,遍地開花!在此以毛主席的一首詠梅七律,祝願所有不願祖國沉淪的有志青年,馬到成功!

卜算子·詠梅七律 (發表時間:1961.12,讀陸遊詠梅詞,反其意而用之。)

風雨送春歸,飛雪迎春到。 已是懸崖百丈冰,猶有花枝俏。 俏也不爭春,只把春來報。 待到山花爛漫時,她在叢中笑。 】 我是季超超,南京中醫藥大學大四學生,馬克思主義者,遭南京警方暴力執法。 我與左翼八青年有相同的立場 —— 與勞動人民休戚與共。我們也有相同的遭遇。 我在此公布我的全部經歷 —— 讓你看到,當代馬克思主義者面臨的艱難險阻。也讓我們左翼青年昂首挺胸站在人民面前。

一 我是五千八百萬留守兒童的一員。父親在大年夜仍舊冒着風雪討要工錢,最後的幾里山路,推着沒油的摩托一步一個腳印走回來。 8歲的我在漆黑的家裡,望着窗外溫暖的燈火,靜靜掉着眼淚,等他歸來。 十多年後,畢節的四兄妹喝農藥自殺,有人愕然,小孩子怎麼會有“自殺”這個概念?我真的理解,那種刺透童真的絕望。 年幼的我,無論當誰的孩子,都不想當工農的孩子。 19歲,寒門子弟改變命運的夢想,步入大學終於夢圓,又終於夢碎。多少學子一個月的飯錢抵不過室友一雙鞋,而多少實驗室的日夜比不上書香世家的加持。階級固化的玻璃罩下,我輩身無長物者,只能渾渾噩噩地敷衍年華,或跌跌撞撞的躬逢時代。 在大學裡,我穿着不變的格子衫,灰頭土臉,兩點一線。上課不怎麼抬頭,考試也只是求過罷了。激情只能消耗在遊戲的虛幻中。凌晨時分:總是一個聲音響起,我這樣的出身,談什麼未來,談什麼詩和遠方。 有天在地上看到一張簡潔的傳單:“致遠社,立足底層,關注工農,《讀書改變誰的命運》”那我看看讀書能改變誰的命運吧。 主講人說,讀書是可以改變命運的,關鍵問題是,讀什麼書改變誰的命運。是以學位證改變自己的命運,還是用歷史的科學改變大多數人的命運?主講人明顯同樣清貧,卻堅定從容。 自此,我便成為讀書會的一員。我在《共產黨宣言》中看到了父母這樣勞動者的宿命和打破宿命的抗爭;在《鋼鐵是怎樣煉成的》中看到了青年的艱難成長和最終成為人民的英雄。 以前,我覺得紅色歌曲好傻,可是在我們一群青年在紫金山上高歌“起來,饑寒交迫的奴隸”之時,我突然感到血液漸漸解凍。 我時常在想如何報答父親的半生辛勞,有次為公交司機、校工進行義診和推拿按摩,大叔們說,有你這樣的兒子,你爸命真好。 左翼青年鄭永明說,宣傳馬克思主義,服務勞動人民,生活便不再因貧困而單調,對我而言,不僅如此。 在致遠社的日子,不僅是我在服務勞動人民,對勞動人民的熱愛也將我從迷茫和絕望中拯救出來。 我的靈魂終於蛻變為意氣風發的理想主義者,不再是那個黑暗中的留守兒童。

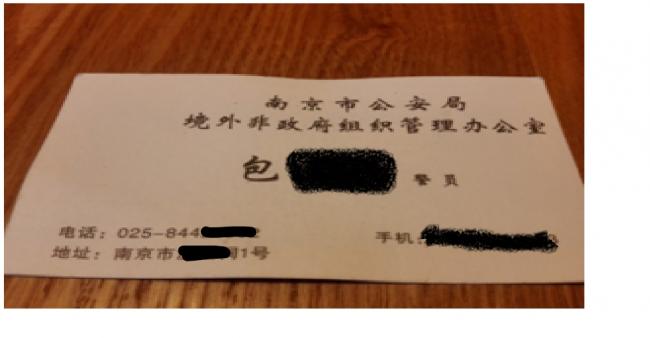

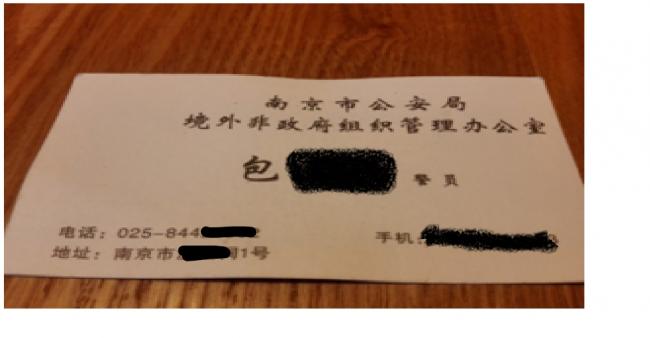

位於南中醫花海旁的亭子 二、 來自底層,為了底層。我們遇到過許多困難。直到2017年8月25日,才直面最嚴厲又最荒誕的打擊。 當晚,致遠社正在進行社團例會。突然,傳來一聲大喊:“警察,都別跑!”“你們涉嫌非法傳銷,都帶走!”警匪片一樣,10個警察包抄過來,一輛大大的警車,裝着呆若木雞的我們,直奔仙林派出所。 我覺得這不過是個可笑的誤會。然而,等待我的是數不清的耳光和徹夜的審問。 一個胖胖的警察走到我面前,扯出一個意味不明的微笑:“你知道嗎?我連毒販都抓過。”——“手段高超”我聽懂了弦外之音。他不緊不慢將空調調到15度。初秋時節,我忍不住打了個哆嗦。突然,他把我重重地按到椅子上,惡狠狠地拍了拍我的臉。“說!你們剛才在幹什麼?”“社團例會,討論下周要進行的義診……” “啪啪”兩巴掌落在我的臉上,我頓時眼冒金星。 “你再說一遍!”我完全不知道如何回答。 “不說是吧,啊!”又甩了我兩巴掌。 我的審問就這樣以巴掌開始。 一晚上的審問,只有幾個問題:你們學習馬克思主義有什麼樣的險惡目的?你們志願活動背後有什麼樣的境外勢力?說出更多人更多事,“還是好同學”。否則,“讓你退學就是一句話的事兒” 經過無數次反覆,我終於爆發了,“那你說那我幹了什麼?!是誰給你們的權利,隨便抓人打人?!”他惱羞成怒,又甩了我兩巴掌。在我耳邊大聲吼道:“敢頂嘴是吧?我打了你,呵,你還不還手,你是不是個男人,啊?垃圾!垃圾!垃圾!” 我默念,不能動手,不能動手,不能中圈套。他見我沒動手,有些氣急敗壞:“在我面前,你就是條狗。不不不,狗被打了,還會咬人。你,連條狗都不如。” ……剩下的時間,都是他的謾罵和我的沉默。 最後胖警官累了,保衛處老師便把我們接走。他們的負責人挑釁似的給了我一張名片。 我們十多個人都在派出所經歷了這個不眠之夜,後來也被持續“關懷”。 社團活動幾乎停擺,有些同學離開了。或因為懼怕,或因為困惑。 或許由於我們還是在校生,需要照顧到學校的聲譽,才沒有被刑事拘留。 但是,我願意在在畢業後繼續盡左翼青年的責任,哪怕等待我的,是八青年一樣的挫折。

|