周末的早上只見陰霾,我捧着單反,俺孩脖子上吊着佳能SD 1千,我們一起出門打雪都化了的冬天。

有同網提醒我要發燒必須迎朝陽送月亮才算是對攝影有溫度的表現,我們在村里轉了一圈,雖然快十點了,沒有幾個鄰居出來,看來我們還算勤快。我迎着北風打了個噴嚏,就算您覺得我對攝影發燒的溫度不夠,可就憑着這個“啊切”應該算我的感冒隱患多少還是存在一點。

從單反里看我的世界,實在沒有俺孩脖子上的傻瓜精彩,我必須得屏住呼吸,還得睜一隻眼,閉一隻眼。這讓我想起了我的童年,從我父母買的“海鷗”里,我也是這麼觀望世界,我的閃光近視眼讓衝出來的照片模糊得像我們在外太空瞎轉。慶幸現在我手裡的單反鏡頭裡還有一串數字在閃,是不是這幾個數字的功勞?我咔嚓出來的文件至少看起來我們還在地球上面。

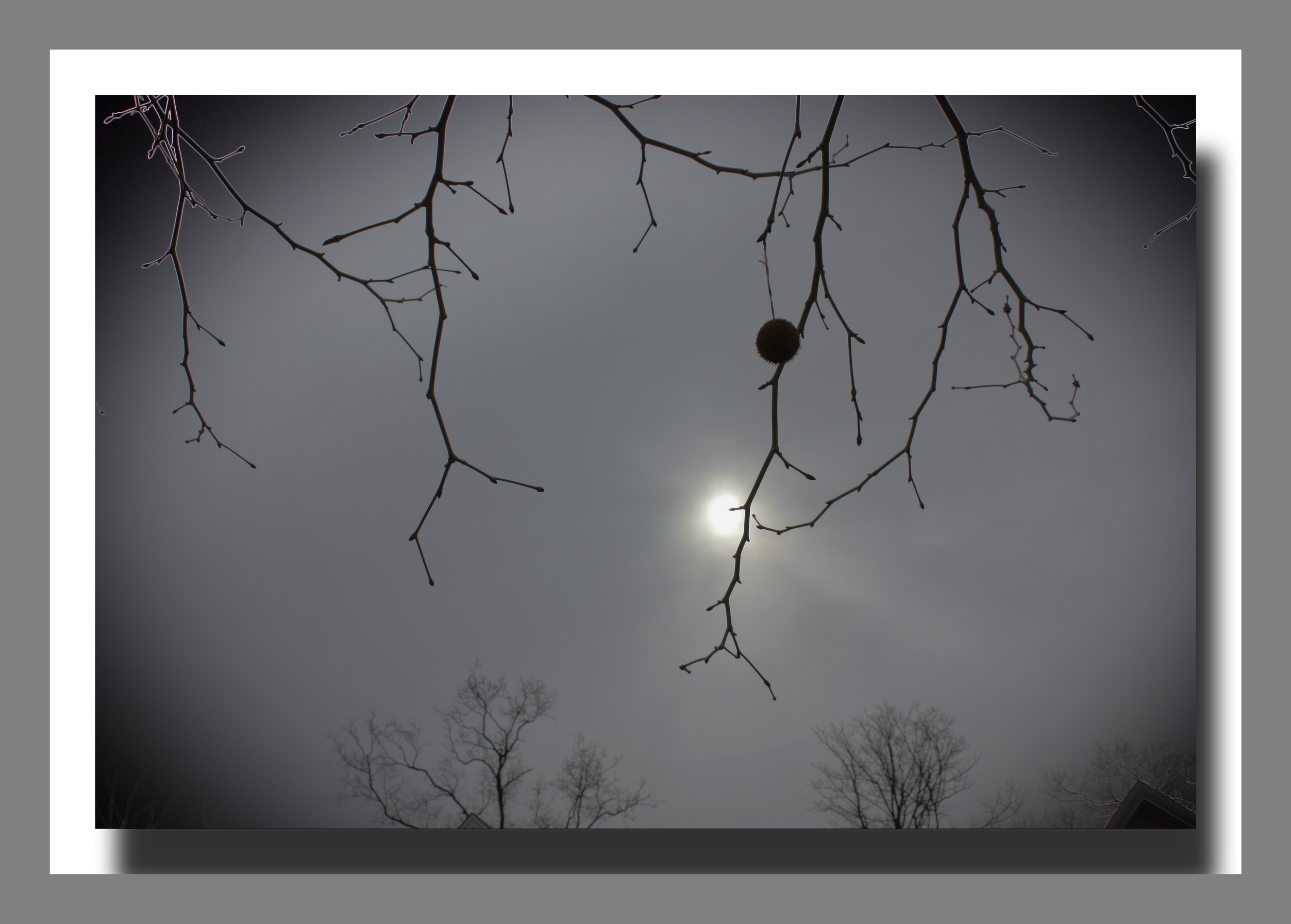

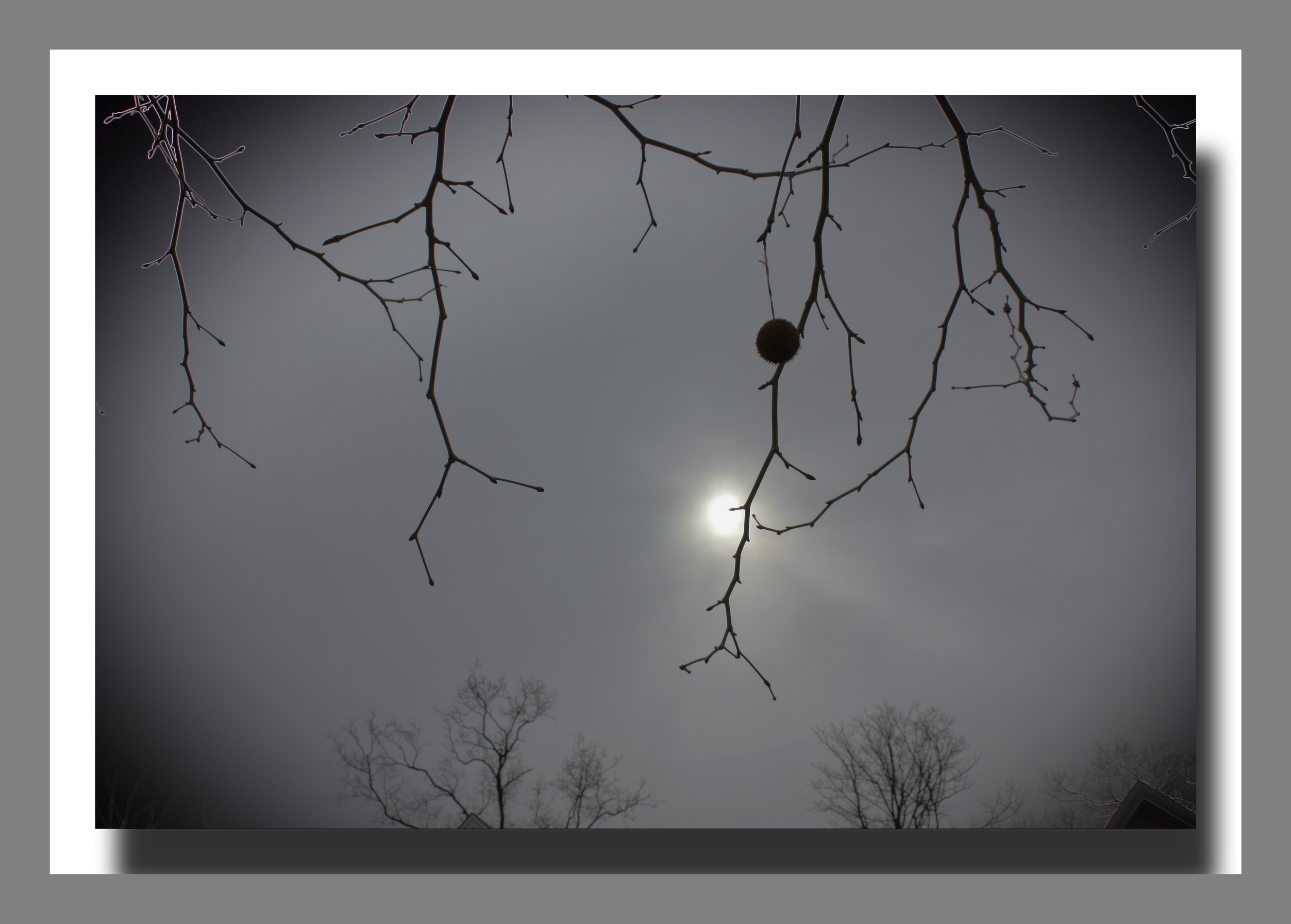

太陽如月色冰冰,朦朧地印在黯淡的天幕,我退到光禿禿的樹下面,假裝被太陽灼傷了雙眼,我眯起一隻眼,從小孔里偷窺着它,想着怎樣把它掛在樹枝上面。只有灰色,黑色和白色,難道我還是在用“海鷗”,並且誤上了一卷黑白膠捲?太陽只管慘澹而艱難地照在我的往事上面。

這時,有一絲喋喋低吟傳了過來,我顫顫地站在你樂曲的餘音里,你正被冬天水靈靈地吹着。我想把你吹成一首江南小調,用我的掌心把你捂出一片春天。可我怕一不小心揉碎了上帝送給我的你,我悸悸地退到你的餘音之外,別你之後,記得我們的約定:下個冬季,我來尋你,不見不散。