| 续二 |

| 送交者: 亦明_ 2021月11月12日08:07:48 于 [教育学术] 发送悄悄话 |

| 回 答: 续一 由 亦明_ 于 2021-11-12 07:47:47 |

22、“道路皆言”

这是《严嵩的末日(下)》的第三段话:

“这时候,严世蕃的同党罗龙文也从戍所逃回了徽州老家,两人来往密切。这位罗龙文是倭寇首领王直的姻亲,曾经奉总督胡宗宪之命出海招降。林润接到郭推官的告发后,把故事编得完整一点,向皇帝控告这两个人以建造府第为幌子,聚众四千人,‘道路皆言,两人通倭,变且不测’。这是谋反大罪,皇帝自然极其重视,立即下诏速将严世蕃、罗文龙拿来问罪。那时候严世蕃之子严绍庭还在北京当锦衣卫指挥,问讯赶快派人赶在圣旨下达之前到家乡报警。严世蕃得报,想逃回戍所,却早在林润的监视之中,被逮住了,解往京师。这是嘉靖四十三年十一月的事。”

这段话虽然长达二百多字,但其文眼却是引号内的12个字。看看《严嵩传》是怎么说的:

“林润,字若雨,福建甫田人,嘉靖三十五年进士,升御史,以敢于直言闻名朝野。他接到郭谏臣的告发后,立即驰疏奏报朝廷。他在奏疏中说,严世蕃、罗龙文‘不自悔恨,反怀怨望’,‘蔑视国法’,‘不赴戍所,江洋盗贼’多入二人之家。罗龙文‘招集恶少,出入靡常’,‘卜筑深山,乘轩衣蟒,有负险不臣之志’。严世蕃家居不法,‘愈肆凶顽,暴横乡里,不异其在朝’,‘或肆讪毁,或纵淫乐,或夺人财产,乡里讼冤官司,动以百计’,‘日夜与罗龙文诽谤时政,动摇人心’,最近又假借建造府第为名,聚众至四千余人,‘道路皆言,两人通倭,变且不测。’‘以世蕃之逆,济以龙文之险,踪迹莫测,祸机所伏’,乞逮至京师,‘早正刑章,以绝祸本’。①”【22, pp.355-356】

注释①是:“据《明世宗实录》卷五四〇、《国榷》卷六四、《明史》卷三〇八《严嵩传》综述。”

查这三本书,只有《明史》有“道路皆言两人通倭变且不测”这12个字。只不过是,根据中华书局1974年出版的标点本,这12个字被断为“道路皆言两人通倭,变且不测。”【34, p.7919】不仅如此,国际文化出版公司1996年出版的《四库全书精编 史部》【96】、吉林人民出版社1998年出版的《明史》【97】、中国社会出版社1999年出版的《二十五史》【98】、内蒙古人民出版社2002年出版的《中国全史·纪传卷》【99】,也都是那么断的。实际上,连金性尧都把它断成“道路皆言两人通倭变,且不测。”【100】

也就是说,虽然我们不知道张显清断句的依据,但我们却知道他断得的确有些独特。而方舟子之所以能够也把那12个字断得与张显清一模一样地独特,最简单、最合理的解释就是抄袭。

23、“任他燎原火”

紧接着上段话,方舟子写道:

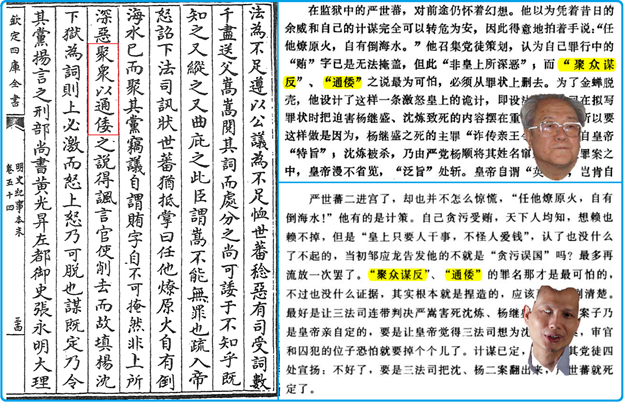

“严世蕃二进宫了,却也并不怎么惊慌,‘任他燎原火,自有倒海水!’,他有的是计策。自己贪污受贿,天下人均知,想赖也赖不掉,但是‘皇上只要人干事,不怪人爱钱’,认了也没什么了不起的,当初邹应龙告发他的不就是‘贪污误国’吗?最多再流放一次罢了。‘聚众谋反’、‘通倭’的罪名那才是最可怕的,不过也没什么证据,其实根本就是捏造的,应该不难洗刷清楚。最好,是让三法司连带判决严嵩害死沈炼、杨继盛,这两个案子乃是皇帝亲自定的,要是让皇帝觉得三法司想为沈、杨翻案,审官和囚犯的位子恐怕就要掉个个儿了。计谋已定,他便命其党徒四处宣扬:不好了,要是三法司把沈、杨二案翻出来,严世蕃就死定了。”

看看《严嵩传》的这段话:

“在监狱中的严世蕃,对前途仍怀着幻想。他以为凭着昔日的余威和自己的计谋完全可以转危为安,因此得意地拍着手说:‘任他燎原火,自有倒海水。’他召集党徒策划,认为自己罪行中的‘贿’字已是无法掩盖,但此‘非皇上所深恶’,而‘聚众谋反’、‘通倭’之说最为可怕,必须从罪状上删去。为了金蝉脱壳,他设计了这样一条激怒皇上的诡计,即设法使三法司在拟写罪状时把迫害杨继盛、沈炼致死的内容摆在重要地位。之所以要这样做是因为,杨继盛之死的主罪‘诈传亲王令旨’乃出自皇帝‘特旨’;沈炼被杀,乃由严党杨顺将其姓名窜入白莲教罪案之中,皇帝漫不省览,‘泛旨’处斩。皇帝自谓‘英明’,岂肯自引为过?因此必将怀疑三法司欲借严氏之案而归过于圣上,从而把愤怒由严氏父子转移到朝廷主事之臣。这时严世蕃便可释缧绁而归,甚至会因此而引起皇帝对严嵩的怀念,‘别有恩命,未为可知。’严世蕃党徒按计行事,四出宣扬,制造舆论。”【22, p.358】

虽然张显清没有交代这段话的根据,但其来源无疑是《明史纪事本末》:

“疏入,帝怒,诏下法司讯状。世蕃犹抵掌曰:‘任他燎原火,自有倒海水。’已而聚其党窃议,自谓:‘“贿”字自不可掩,然非上所深恶;“聚众以通倭”之说,得讽言官使削去。而故填杨、沈下狱为词,则上必激而怒;上怒,乃可脱也。’谋既定,乃令其党扬言之。”【37, p.833】

《明通鉴》卷六十三所记与此大致相同。【86, p.489】

也就是说,张显清把“聚众以通倭”(《明通鉴》为“聚众通倭”)改成“‘聚众谋反’、‘通倭’”,而方舟子也照葫芦画瓢。不仅如此,张显清还把严东藩的心理活动不厌其烦地写了出来,而方舟子也是如此。最好笑的是,张显清根据谷应泰说的“乃令其党扬言之”写成“严世蕃党徒按计行事,四出宣扬”,而方舟子也是“他便命其党徒四处宣扬”——真是亦步亦趋啊!

也许有人眼尖,发现上段话中没有“皇上只要人干事,不怪人爱钱”这几个字。那就再看看这段话:

“‘贿赂彰,风俗坏。’‘内阁吏部要钱,吾党守清无益。’⑨‘皇上只要人干事,不怪人要钱,贪夫从而和之。’⑩严氏父子‘政以贿成’导致官风、士风大坏。嘉靖年间是明代吏治的重要转折点。”【22, pp.328-329】

注释⑩是:“徐阶:《答尽去剥虐谕》, 《明经世文编》卷二四四。”

你以为方舟子有能耐翻阅厚达六千页的《明经世文编》,并且忍心不把那样的业绩“炫耀”出来?至于他把“要钱”写成“爱钱”,其原因可能是抄书抄花了眼,但更大的可能却是在第N次使用他的“做贼蒙世绝招”。

抄袭铁证之八:“‘聚众谋反’、‘通倭’”张显清在叙述严世蕃策划翻案的情节时,主要根据《明史纪事本末》的相关记载,但他把该书所说的“聚众以通倭”改造成“聚众谋反”、“通倭”,并且将之放进引号之中。事实是,“聚众谋反”这四个字在整部《明史纪事本末》中都不曾出现过。张显清的“随意”和“任性”导致方舟子以为那几个字是出自史书,于是也将它们放进引号之中。

24、“贪污误国”

方舟子上面那段话中,有一句是“当初邹应龙告发他的不就是‘贪污误国’吗?”事实是,不要说“贪污误国”这四个字,即使是“贪污”、“误国”这两个词,都不曾出现在邹应龙的那篇奏疏中——不论是原本,还是《明实录》和《明史》的改编本。那么,方舟子的这个说法到底是怎么来的呢?看看《严嵩传》中的这句话:

“邹应龙,字云卿,西安人,嘉靖三十五年进士。嘉靖四十一年五月的一天,他在一位内侍太监家里避雨。这位太监把近日皇帝密令蓝道行扶乩的事透露给他。邹应龙‘知帝眷已移’,‘以为奇货,恐有先者’,立即修成《贪横荫臣欺君蠹国疏》,弹劾严嵩父子,中心内容是‘贪污误国’。由于这份奏疏在反对严嵩的斗争中起到了关键作用,因此对其内容不能不作些摘引。”【22, p.348】

事实是,在那份“张氏改编本”的奏疏中,“贪”字只出现了两次,分别为“世蕃父子贪婪无度”和“教子惟贪”;“污”字只出现了一次,“污同狗彘”;“误”字一次也没有出现;“国”字出现了两次,分别为“国安得不竭”、“其父嵩受国厚恩”。天知道张显清是怎么从中总结出“贪污误国”这个“中心内容”的。

实际上,如果非要用几个字来总结邹疏的“中心内容”的话,那这几个字就是其标题中的“贪横、欺君、蠹国”。且不说“贪污误国”没能包括“欺君”这一大罪,它连“贪横”和“蠹国”都没能全部涵盖:“横”者,凶也,所以《明实录》和《明史》的缩写本都使用了“凶横”二字;“蠹”者,蚕食、损害也,所以邹应龙原疏说严党“剥取民财,侵夺民利”,而《明实录》、《明史》也都说“抑勒侵夺”。同样,丁守和等主编的《中国历代奏议大典》就这样总结邹疏:

“他在疏中揭露了严嵩父子贪横欺枉,卖官鬻爵的丑恶行径,痛斥严世蕃所作所为如狗彘、如豺狼,指责他不守为官之道,欺君罔上,罪不可恕……。”【101】

而方舟子之所以也说邹应龙的奏疏告发严嵩父子的“就是‘贪污误国’”,只能有一个解释,那就是他把张显清的蛇足“贪污”了——他虽然没有因此“误国”,但却因此“误己”,因为他为自己的行窃勾当又铸造了一桩铁证。

25、“死有余辜!”

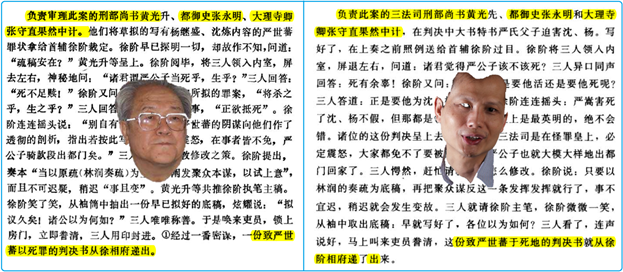

这是方舟子接下来写的文字:

“负责此案的三法司刑部尚书黄光先、都御史张永明和大理寺卿张守直果然中计,在判决中大书特书严氏父子迫害沈、杨。写好了,在上奏之前照例送给首辅徐阶过目。徐阶将三人领入内室,屏退左右,问道:诸君觉得严公子该不该死?三人异口同声回答:死有余辜!徐阶又问:那么你们是要他活还是要他死呢?三人答道:正是要他为沈、杨偿命啊。徐阶连连摇头:严嵩害死了沈、杨不假,但那都是领过圣旨的。皇上是最英明的,绝不会错。诸位的这份判决呈上去,皇上疑心三法司是在怪罪皇上,必定震怒,大家都免不了要被问罪,而严公子也就大模大样地出都门回家了。三人谔然,赶忙请教徐阶怎么修改。徐阶说:只要以林润的奏疏为底稿,再把聚众谋反这一条发挥发挥就行了,事不宜迟,稍迟就会发生变故。三人就请徐阶主笔,徐阶微微一笑,从袖中取出底稿:早就写好了,各位以为如何?三人看了,连声说好,马上叫来吏员誊清,这份致严世蕃于死地的判决书就从徐阶相府递了出来。”

上面这段话虽然没有一个引号,但其全文都抄自《严嵩传》的这段话:

“负责审理此案的刑部尚书黄光升、都御史张永明、大理寺卿张守直果然中计。他们将草拟的写有杨继盛、沈炼内容的严世蕃罪状拿给首辅徐阶裁定。徐阶早已探明一切,却故作不知,问道:‘疏稿安在?’黄光升等呈上。徐阶阅毕,将三人领入内室,屏去左右,神秘地问:‘诸君谓严公子当死乎,生乎?’三人回答:‘死不足赎!’徐阶又问:那么按照你们所拟的罪案,‘将杀之乎,生之乎?’三人回答:写入杨,沈之事,‘正欲抵死’。徐阶连连摇头说:‘别自有说。’然后将严世蕃的阴谋向他们作了透彻的剖析,指出若按此写法,‘上必震怒,在事者皆不免,严公子骑款段出都门矣。’三人愕然,请教修改之策。徐阶提出,奏本‘当以原疏(林润奏疏)为主,而阐发聚众本谋,以试上意’,而且不可迟疑,稍迟‘事且变’。黄光升等共推徐阶执笔主稿。徐阶笑了笑,从袖筒中抽出一份早已拟好的底稿,炫耀说:‘拟议久矣!诸公以为何如?’三人唯唯称善。于是唤来吏员,锁上房门,立即誊清,三人用印封进。①经过一番密谋,一份致严世蕃以死罪的判决书从徐相府递出。”【22, pp.358-359】

注释①是:“《明史纪事本末》卷五四《严嵩用事》。”查该书,其中有这样的话:

“刑部尚书黄光升、左都御史张永明、大理寺卿张守直亦以为然,依其言具稿诣徐阶议之。阶固已豫知,姑问稿安在?吏出怀中以进,阅毕曰:‘法家断案良佳。’延入内庭,屏左右语曰:‘诸君子谓严公子当死乎?生乎?’曰:‘死不足赎。’‘然则此案将杀之乎?生之乎?’曰:‘用杨、沈正欲抵死。’阶徐曰:‘别自有说。杨、沈事诚犯天下公恶,然杨以计中上所讳,取特旨;沈暗入招中,取泛旨。上英明,岂肯自引为过?一入览,疑法司借严氏归过于上,必震怒,在事者皆不免,严公子骑款段出都门矣。’众愕然,请更议,曰:‘稍迟,事且泄,从中败事者必多,事且变。今当以原疏为主,而阐发聚众本谋,以试上意,然须大司寇执笔。’谢不敢当,群以让阶。阶乃出一幅于袖中,曰:‘拟议久矣。诸公以为何如?’皆唯唯。因曰:‘前嘱携印及写本吏同至,宁忘之乎?’皆曰:‘已至。’即呼入,扃户令疾书,用印封识,而世蕃不知也。”【37, pp.833-834】

也就是说,张显清在“死不足赎”之后加上了一个惊叹号,方舟子也在“死有余辜”后面放上了一个惊叹号;张显清把徐阶说的“事且变”和“今当以原疏为主”的顺序搞颠倒了,方舟子也颠倒了这个顺序。最好笑的是,张显清把徐阶起草的文稿说成是“一份致严世蕃以死罪的判决书”,而方舟子也鹦鹉学舌般地说它是“这份致严世蕃于死地的判决书”。显然,他们二人都没有搞明白这样的道理:“判决书”就是“定罪书”,而能够“致某某以死罪”的文书,应该叫做“起诉书”。果然,那份所谓的“判决书”做出了这样的“判决”:

“请同龙文比拟子骂父律处斩世蕃,量追赃银二百万两。”【30, p. 8791】

一个“请”字,说明它最多不过是一个“判决意向书”——等候最高大法官嘉靖皇帝的“判决”。所以,张显清本人后来把它改称为“拟议”。【22, p.361】

抄袭铁证之九:“判决书”《严嵩的末日》第十七段全部抄自《严嵩传》第二十一章第六节《可悲的结局》。尽管文字的相似程度极为明显,但其中的铁证确是方舟子与张显清一样,把徐阶等人炮制出来的构陷文书称为“致严世蕃于死地(罪)的判决书”。谁都知道,所谓“判决书”就是“定罪书”,因此称“判决书”能够“致某某于死地”,不仅在逻辑上说不通,在法律上也极为荒谬。

26、“此逆情非常”

这是《严嵩的末日》的第19段话:

“皇帝却也不信严世蕃会谋反,命令三法司再核实。圣谕云:‘此逆情非常,尔等皆不研究,只以润(林润)疏说一过,何以示天下后世?其会都察院、大理寺、锦衣卫从公鞠讯,具以实闻。’”

这是《严嵩传》中的相应段落:

“严世蕃的逆情如此严重,嘉靖皇帝感到十分震惊,命令三法司核实之后再行处决。圣渝云:‘此逆情非常,尔等皆不研究,只以润(林润)疏说一过,何以示天下后世?其会都察院、大理寺、锦衣卫从公鞫讯,具以实闻。’②”【22, p.360】

注释②是:“《明世宗实录》卷五四四,嘉靖四十四年三月。”

查“台本”《明世宗实录》卷五四四,其原文是:

“狱上,上曰:此逆贼非常,尔等皆不研究,只以润疏说一过,何以示天下后世?其会都察院大理寺锦衣卫从公鞫讯,具以实闻。”【30, pp.8791-8792】

查“梁本”《明世宗实录》卷五四四,其原文是:

“狱上,上曰:此逆非常,尔等皆不研究,只以润疏说一过,何以示天下后世?其会都察院大理寺锦衣卫从公鞫讯,具以寔闻。”【83, p.8】

也就是说,如果张显清参考的是“台本”,他将“此逆贼非常”误做“此逆情非常”;如果他参考的是“梁本”,他将“具以寔闻”误做“具以实闻”。实际上,根据“必读书”《明史纪事本末》,相应文字差异更多:

“上览疏曰:‘此逆情非常,尔等第述润疏一过,何以示天下?其会都察院、大理寺、锦衣卫鞫讯,具实以闻。’”【37, p.835】

而方舟子放着“必读书”不读,第N次与“张显清本”一模一样——除了抄袭剽窃之外,还有任何其他解释吗?

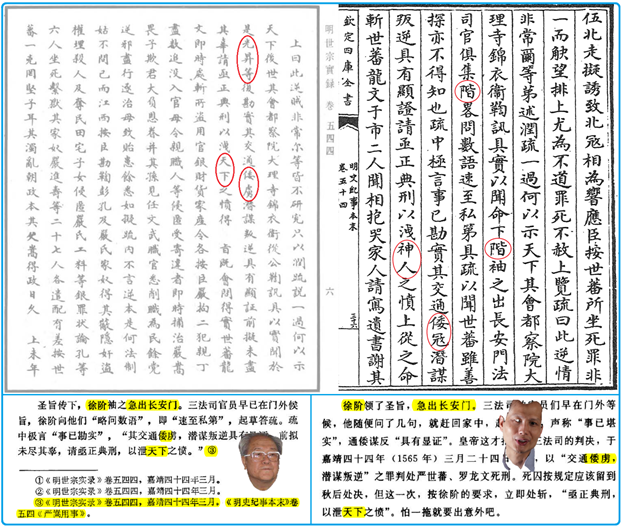

27、“交通倭虏”

这是《严嵩的末日》的第20段话:

“徐阶领了圣旨,急出长安门。三法司的官员们早在门外等候,他随便问了几句,就赶回家中,起草答疏,声称‘事已堪实’,通倭谋反‘具有显证’。皇帝这才批准了三法司的判决,于嘉靖四十四年三月二十四日下诏,以‘交通倭虏,潜谋叛逆’之罪判处严世蕃、罗龙文死刑。死囚按规定应该留到秋后处决,但这一次,按徐阶的要求,立即处斩,‘亟正典刑,以泄天下之愤。’怕一拖就要出意外吧。”

这是《严嵩传》的相应段落:

“圣旨传下,徐阶袖之急出长安门。三法司官员早已在门外候旨,徐阶向他们‘略问数语’,即‘速至私第’,起草答疏。疏中极言‘事已勘实’,‘其交通倭虏,潜谋叛逆具有显证,前拟未尽其辜,请亟正典刑,以泄天下之愤。’③”【22, p.360】

“既然‘事已勘实’, ‘具有显证’,皇帝便于嘉靖四十四年三月二十四日下诏,批准三法司的拟议,以‘交通倭虏,潜谋叛逆’为主罪判处严世蕃、罗龙文死刑,立即处斩,严嵩及诸孙削官为民,抄没家资,并指出严嵩乃为‘逆本’,对法司未拟其罪表示不悦。” 【22, p.361】

注释③是:“《明世宗实录》卷五四四,嘉靖四十四年三月。《明史纪事本末》卷五四《严嵩用事》。”

这是《明世宗实录》的记载:

“于是光昇等复勘实,其交通倭虏、潜谋叛逆具有显证。前拟未尽其辜,请亟正典刑,以洩天下之愤。”【30, p.8792】

这是《明史纪事本末》的记载:

“命下,阶袖之出长安门,法司官俱集。阶略问数语,速至私第,具疏以闻。世蕃虽善探,亦不得知也。疏中极言‘事已勘实。其交通倭寇,潜谋叛逆,具有显证。请亟正典刑,以泄神人之愤’。”【37, p.835】

显然,张显清主要是依据《明史纪事本末》写成上面那段话,但他千不该万不该,又根据《明实录》将“倭寇”改成“倭虏”,将“神人”改成“天下”,结果导致方舟子在偷窃之时,连续铸造了两桩抄袭铁证。也许方舟子会狡辩说,他是根据《明实录》写成那段话的。如果真的如此,方舟子就需要继续解释自己是怎么把那段话的主语“光昇等”,即刑部尚书黄光升等人,变成首辅徐阶的?事实是,不仅《明实录》说“复勘实”之人是“光昇等”,《国榷》也是那么说的。【35, p.4010】可是,根据《明史纪事本末》,一切都由徐阶一手包办、亲手炮制。天知道张显清根据什么非要采信《明史纪事本末》。

抄袭铁证之十:“倭虏”、“天下”在《严嵩传》中,张显清根据《明史纪事本末》讲述了徐阶再次炮制构陷严世蕃文书的故事。但他放在引号中的文字,有些来自《明实录》,而《明实录》故事的主语是刑部尚书黄光升,不是徐阶。方舟子的故事与张显清的故事一模一样,他显然对张显清的张冠李戴茫然不知。

28、“《明世宗实录》”

这是《严嵩的末日》的第21段:

“当时的史家,多认为严世蕃死有余辜,却对以莫须有的叛逆之罪处斩不敢苟同。张居正主修的《明世宗实录》评论此案说‘其罪状宜坐奸党之条,岂无可杀哉?乃润(林润)疏指为谋逆,法司拟以谋叛,悉非正法也。’支大纶的《皇明永陵编年信史》也是大为不满:‘比乃咒诅怨望,练兵积粟,通倭诱虏,茫无影响,何以服天下之心哉?内阁颐旨,法官唯诺,刑罚不中,伊谁之咎?’谈迁在《国榷》中更是感叹道:‘嗟乎!三尺法至平也,舍奸党之正条,坐不轨之苟论,自置相以来,未之闻矣。’其实这是有先例的,当年朱元璋杀宰相胡惟庸,不就也捏造了一个‘通倭谋反’的罪名吗?有太祖高皇帝做榜样,徐阶想必是心安理得的。”

这是方舟子在写了五千多字、给出三十多条引文之后,第三次使用书名号,前两次分别为第11段中的《贪横荫臣欺君蠹国疏》,以及第13段中的《南还稿·六月二日出都作》。那么,方舟子这次连珠炮般地给出的三个书名,能否证明他确实看过这些书呢?当然是不可能的,因为如上所述,方舟子的引文,有多条与《明实录》、《国榷》相异但却与张显清的《严嵩传》相同,因此证明他在撰写《严嵩的末日》之时,根本就不曾参考过那两部书。他怎么可能在文章已经接近尾声之际,突然想起自己应该捧读这两套大部头呢?果然,这段话中的引文全都出现在《严嵩传》中。

原来,张显清在为徐阶构陷严世蕃高声喝彩之际,也对“执政者”提出了非常温柔的批评,说他们“不以其实有之罪判刑,而以虚捏之词定罪,这即使是对一个千夫所指的独夫也是与法制相违背的。”【22, p.362】紧接着,张显清列举“某些史家就曾指出过这一点”。所谓“某些”,其实只有三家,也就是方舟子上面提到的那三家。这是“张居正主修的《明世宗实录》评论此案说”的来源:

“世蕃一凶罔竖子耳。其浊乱朝政,本其父嵩得政日久,上(皇上)末年深居西内,崇事玄修,不复与外庭相接,故得掩蔽聪明,盗弄威福,乃至罄国帑,竭民膏而不足满其溪壑;塞公道,悖天常而无所用其忌惮,即其罪状宜坐‘奸党’之条,岂无可杀哉?乃润(林润)疏指为‘谋逆’,法司拟以‘谋叛’,悉非正法也。①”【22, p.362】

注释①是:“《明世宗实录》卷五四四,嘉靖四十四年三月。”

看到方舟子连张显清放在括号里的“林润”二字都抄袭过来了吗?实际上,方文此前曾五次提到林润,其中一次就是照抄张显清的“圣谕云:‘此逆情非常,尔等皆不研究,只以润(林润)疏说一过……’”;所以,即使是一个“半文盲”——这是方舟子在那些没有高中毕业证书的“方黑”,如罗永浩,的脑门上贴的标签【102】——,也不需要他的注释就能知道,所谓“润疏”就是“林润的奏疏”。也就是说,方舟子当时没有任何必要第N次告诉自己的读者,那个“润”是指“林润”。而他之所以非要那么做,只有一个合理的解释:他当时已经抄得昏了头,根本就顾不上什么前后呼应、上下一致了。

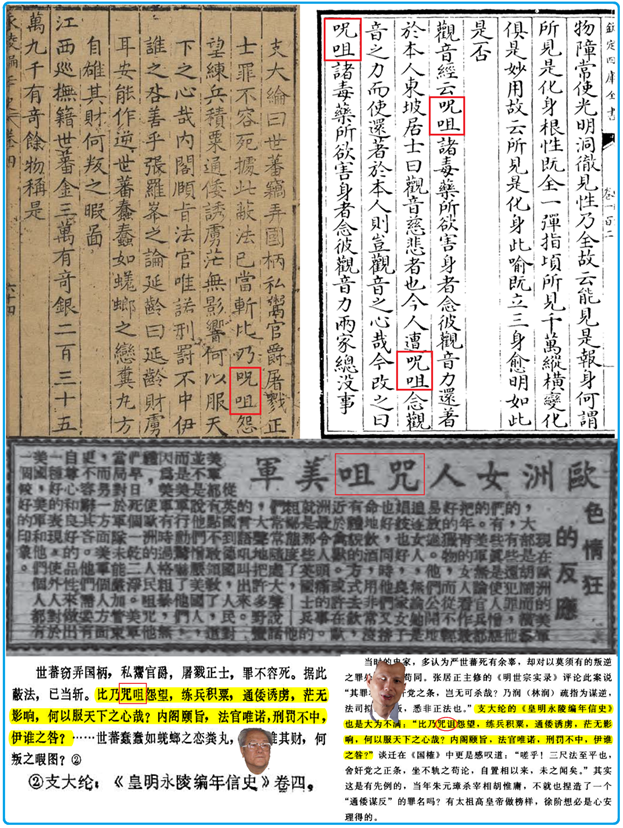

29、“《皇明永陵编年信史》”

张显清举出的第二个“史家”就是方舟子所说的“支大纶的《皇明永陵编年信史》”:

“世蕃窃弄国柄,私鬻官爵,屠戮正士,罪不容死。据此蔽法,已当斩。比乃咒咀怨望,练兵积粟,通倭诱虏,茫无影响,何以服天下之心哉?内阁颐旨,法官唯诺,刑罚不中,伊谁之咎?……世蕃蠢蠢如蜣螂之恋粪丸,方自雄其财,何叛之暇图?②”【22, p.362】

注释②是:“支大纶:《皇明永陵编年信史》卷四。”

事实是,所谓的“皇明永陵编年信史”,不过是《世穆两朝编年史》的两部分之一——这是《四库全书总目提要》中的记载:

“【世穆两朝编年史六卷】(内府藏本)。明支大纶撰。大纶,字华平,嘉善人,万历甲戌进士,由南昌府教授擢泉州府推官,谪江西布政司理问,终於奉新县知县。是编成於万历丙申。所载自嘉靖元年至四十五年,凡四卷。自隆庆元年至六年,凡二卷。前有《项维桢序》,但称《永陵信史》。据大纶《自序》,盖先成《世宗编年》,后乃续以《穆宗》云。”【103】

确实,哈佛大学“哈佛燕京图书馆”收藏的此书明刻本,封面题为《两朝二陵编年》,开篇第一页就是《世穆两朝编年史自序》。1997年,齐鲁书社出版的《四库全书存目丛书补编》收录此书,题为《明永陵编年信史四卷昭陵编年信史二卷》。请问方舟子:你的“《皇明永陵编年信史》”是啥版本啊?在哪儿看到的啊?

好笑的是,方舟子在炮制《严嵩的末日》一文时,对张显清的《严嵩传》一直都是虔诚地照抄;可是,在抄到“支大纶的《皇明永陵编年信史》”时,他却心血来潮,非要自作聪明地把原文中的“咒咀”改成了“咒诅”。他显然不知道,“咒咀”乃是佛教用语,早在宋朝时就已流行,直到民国时代仍被普遍使用【104】;并且,《辞海》就有该词条,说它 “亦作咒诅”。【105】换句话说就是,方舟子画蛇添足,不是徒劳无功,而是铸造了一个他根本就没有看过“支大纶的《皇明永陵编年信史》”的铁证。

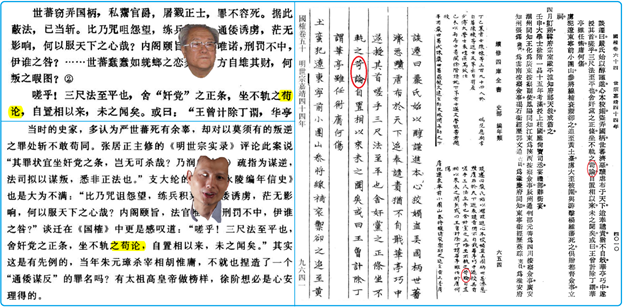

抄袭铁证之十一:“咒诅”虽然方舟子在抄袭张显清之际显得近乎“愚忠”,但其“炫耀才学”的本能又驱使他不时地耍点儿小聪明,即改动个别文字或标点符号。上图显示方舟子在从《严嵩传》抄录“支大纶的《皇明永陵编年信史》”时,将张显清抄录的“咒咀”(下左)改为“咒诅”(下右),显然是以为张显清抄错了。实际上,支大纶的原文就是“呪咀”(上左),该词汇早在宋代就已流行,所以苏轼才会在一篇短文中多次使用它(上右);民国时代,这个词汇甚至被用于新闻报道的标题(中)【106】。

30、“坐不轨之苟论”

张显清举出的第三个“史家”就是方舟子所说的“谈迁”:

“嗟乎!三尺法至平也,舍‘奸党’之正条,坐不轨之苟论,自置相以来,未之闻矣。或曰:‘王曾计除丁谓,华亭(徐阶)虽任术,庸何伤?’①”【22, pp.362-363】

注释①是:“谈迁:《国榷》卷六四。”查该书,谈迁的原文是:

“谈迁曰:严氏始以醇谨进,心本狡媚,盗弄国柄。世蕃济恶,黩虐布于天下。迨奉谴责,犹不自戢。华亭巧中,遂授其首。嗟乎!三尺法至平也,舍奸党之正条,坐不轨之苛论,自置相以来,未之闻矣。或曰,王曾计除丁谓,华亭虽任术,庸何伤?”【35, p.4010】

也就是说,张显清把“苛论”误抄成了“苟论”。从字面上看,“苛论”是“苛刻之论”的意思,天知道“苟论”的含义是啥。显然,语文状元方舟子见多识广,对这个“苟论”见惯不怪,本能般地抄袭了过来。

抄袭铁证之十二:“苟论”张显清在《严嵩传》中抄录谈迁在《国榷》中的评论时,误把“苛论”抄成“苟论”,而方舟子对之照抄无误。左图显示《国榷》三个不同版本(从左至右:中华书局1958年排印版、1996年上海古籍出版社影印版、浙江古籍出版社 2012年影印版)的页面,显示谈迁说的都是“苛论”。

31、“胡惟庸通倭谋反”

那么,方舟子所说的“当年朱元璋杀宰相胡惟庸,不就也捏造了一个‘通倭谋反’的罪名吗”是怎么回事呢?这是《严嵩传》的相应文字:

“《大明律》对死刑有明确而严格的律文规定,但在实际执行时却有很强的随意性。最高统治者为了按照自己的意志处死某人,往往牵强附会或者虚构罪状,以便使之符合某一死罪条款,而且所定罪名越是惊人,越是罪大恶极越好。明太祖在处死丞相胡惟庸时,除‘谋反’罪外,又给之加上莫须有的‘通倭’、‘通虏’的‘谋叛’罪。……这次徐阶为了杀掉严世蕃,又仿照太祖诛杀胡惟庸之例,给其定了图谋举兵造反和通倭、通虏的‘叛逆’之罪。”【22, pp.361-362】

所谓“太祖诛杀胡惟庸”事,《明史》、《明实录》、《明史纪事本末》、《国榷》均有记载,尽管就其细节而言,不乏疑点,但大致来说,向来鲜有异议。只是到了1934年,张显清的导师吴晗发表《胡惟庸党案考》一文【107】,结果把它弄成一桩悬案【108】。由于吴晗在新中国的地位——他在1955年成为中科院的“学部委员”,是其中的唯一“明史专家”【109】;1956年,吴晗成为中科院历史研究所第二所的“指导委员”、1961年当选北京市历史学会会长【110】; 1962年,吴晗在中央高级党校开办明史讲座【111】;他的《朱元璋传》在新中国出了两版,都是因为他要按照毛泽东的意见进行修改【112, pp.297-300】——,他的观点也因此近乎正统观点,被包括张显清、方舟子在内的一大帮人所接受。

事实是,朱元璋诛杀胡惟庸是在洪武十三年;而根据《明史》,“惟庸既死,其反状犹未尽露。……十九年十月,林贤狱成,惟庸通倭事始著。”【34, p.7908】也就是说,胡惟庸通倭之罪,是在他死后六年才爆发的。所以,连吴晗也说,“洪武十三年正月胡惟庸被诛时的罪状”只有如下四条:毒死刘基、阻隔占城贡使、私给文臣以没官妇女、枉法挠政,朋比为奸。【107】这是吴晗总结“胡惟庸党案之真相”:

“胡案的组织过程,根据当时的公私纪载,很显然地摆露在我们的目前。在胡案初起时胡氏的罪状只是擅权植党,这条文拿来杀胡惟庸有余,要用以牵蔓诸勋臣宿将却未免小题大做。在事实上有替他制造罪状的必要。明代的大患是南倭北虏,人臣的大罪是结党谋叛,于是明太祖和他的秘书们便代替胡氏设想,巧为造作,弄一个不相干的从未到过北边的江苏人封绩,叫他供出胡惟庸通元的事迹,算作胡党造反的罪状。后来又觉得有破绽,便强替封绩改籍为河南人,改身份为元遗臣,又叫他攀出李善长,引起第二次屠杀。一面又随便拣一个党狱中人林贤,捏造出一串事迹,算他通倭。”(同上。)

十年后,吴晗的《由僧钵到皇权》一书出版,上面这段话被精炼成这样:

“胡惟庸之死只是这件大屠杀案的一个引子,公布的罪状是擅权枉法。以后朱元璋要杀不顺眼的文武臣僚,便拿胡案做底子,随时加进新罪状,把它放大、发展。一放为私通日本,再放为私通蒙古。日本和蒙古,‘南倭北虏’,是当时两大敌人,通敌当然是谋反。三放又发展为串通李善长谋逆,最后成为蓝玉谋逆案。”【113】

《由僧钵到皇权》又名《明太祖》,该书在经“重新写过”之后,于1949年以《朱元璋传》为名出版,而上面这段话被放在第五章《恐怖政治》第一节《大屠杀》中。【114】再到后来,这段话变成这样:

“从胡惟庸被杀以后,胡案成为朱元璋进行政治斗争的方便武器,凡是怨望的、跋扈的、对皇家统治有危险的文武官员,都陆续罗织为胡党,处死抄家。胡惟庸的罪状也随着统治阶级内部矛盾的发展而发展,随时扩大。其后增加的罪状是私通日本,接着又是私通蒙古。日本和蒙古是当时两大敌人,通敌当然是谋反了。”【115】

据《吴晗传》的作者说,上段文字在“旧稿本”和新版本中完全相同。【112, p.309】所谓“旧稿本”当指《朱元璋传》的1955年本,而“新版本”是指该书的1965年版。据张显清说,“新版本”问世后,吴晗还曾赠给他一本“留念”。【116】可是,还不到三十年,张显清却说什么“明太祖在处死丞相胡惟庸时,除‘谋反’罪外,又给之加上莫须有的‘通倭’、‘通虏’的‘谋叛’罪。”这不就是所谓的“咄咄怪事”吗?

实际上,就在《严嵩传》中,张显清刚刚还曾说过“洪武十三年(公元1380年)正月,太祖以‘窃持国柄’, ‘擅作威福’和‘谋反’罪诛丞相胡惟庸”【22, p.107】、“洪武十九年,原丞相胡惟庸又增‘通倭谋叛’之罪”【22, p.245】这样的话。也就是说,张显清明明知道胡惟庸的“通倭谋叛”之罪并不是“明太祖在处死丞相胡惟庸时……加上”的。

而方舟子呢?他从1993年起就通过抄袭吴晗的《朱元璋传》来“乱侃明史”,在其第三次“乱侃”时就说“胡是明朝的最后一位宰相,据朱的指控,胡里通外国,自日本请了四百浪人暗算朱元璋(真有意思)。”【117】在第七次“乱侃”时,方舟子曾根据吴晗在《朱元璋传》中说的“在明以前,士大夫是和皇家共存共治的”这一论断,胡诌什么在明代以前,皇帝与大臣之间是“相亲相敬的准朋友关系”,只是在朱元璋手中,“这种准朋友关系”才“完全变成了主仆关系”。【118】到了1994年初,方舟子还专门抄袭《朱元璋传》第五章第一节写成《明初的酷刑》一文。【119】所以说,方舟子对胡惟庸通倭案的“真相”,至少是吴晗所说的“真相”,根本不可能不知道。但是,为了给阴毒的徐阶开脱,制造“构陷有理”的舆论,他就故意照抄张显清——这实际上也是他后来“打假”的惯用招数,即通过“装疯卖傻”来构陷他人。

事实是,《明史·胡惟庸传》【34, pp.7906-7908】、《国榷·卷七·洪武十三年》【35, pp.581-597】都只提“通倭”,而没有“通倭谋反”;《明太祖实录》和《明史纪事本末·胡兰之狱》则连“通倭”二字都不曾出现过。那么,张口“明世宗实录”、闭口“国榷”的方舟子,到底是从哪儿搞来的“通倭谋反”这个罪名呢?

抄袭铁证之十三:构陷有理为了给徐阶构陷严嵩找台阶,张显清在明明知道“明太祖在处死丞相胡惟庸时”不曾给他“加上莫须有的‘通倭’、‘通虏’的‘谋叛’罪”的情况下,非要那么说。同样,方舟子对“胡惟庸党案”也相当了解,因为他在三年前几乎翻烂了吴晗的《朱元璋传》;但为了制造“徐阶构陷严嵩有前例可循”的舆论,他也和张显清一样,非要说朱元璋“当年”在诛杀胡惟庸时“也捏造了一个‘通倭谋反’的罪名”。上图左侧为吴晗《胡惟庸党案考》中一个页面的局部截图,显示吴晗承认,朱元璋在洪武十三年给胡惟庸定罪时,根本就没有“通倭”罪;上图右侧从上至下为张显清《严嵩传》和方舟子《严嵩的末日》局部截图。

|

|

|

|

|

| ||||

|

|

| 实用资讯 | |

|

|

|

|

| 一周点击热帖 | 更多>> |

|

|

|

| 一周回复热帖 |

|

|

| 历史上的今天:回复热帖 |

| 2020: | ▲沉思:关于万维读者网’立场 | |

| 2020: | 大地震:上帝说《圣经》与 新神学 | |

| 2019: | 自私从而低能、处于低级自组织低级协同 | |

| 2019: | 《五灯会元》禅宗公案解(2) | |

| 2018: | ? U Might Consider 2 Split Your Life | |

| 2018: | 554、EPR问题—探索真实世界的论战 | |

| 2017: | (2)为什么我对中国文化持基本否定态 | |

| 2017: | “‘亻’征召”之“基础科学”博士篇 | |

| 2016: | 上帝保佑恶霉厉勊 | |

| 2016: | 魏中军:输赢究竟是谁? | |