| 轉貼:完整看馬識途先生 |

| 送交者: 花蜜蜂 2024年03月28日14:13:22 於 [五 味 齋] 發送悄悄話 |

馬識途 先生110歲仙逝,很多文章出來,這裡我找到這篇:歷盡滄桑人未老——我眼中的馬識途先生| 李昕 | 來源 《新文學史料》2016年第1期 | 2014年8月4日,三聯生活書店在成都購書中心舉辦了一場不同尋常的新書發布會。所發布的兩本新書題為《百歲拾憶》和《百歲追憶》,它們的作者是年屆百歲的馬識途先生和他一百零三歲的哥哥馬士弘老人。會場場面火爆,大廳被擠得水泄不通,許多讀者自發地圍觀了這一盛景。兩位百歲老人步履堅實,登台致辭,嗓音洪亮,鏗鏘有力。台下時時報以熱烈掌聲。 …… 兩位飽經滄桑的老人回顧百年人生,其間的曲折和坎坷,以及由此而來的感悟和思考,多有震撼人心之處。然而越是這樣,就越是使人們好奇:這兩位老人是如何歷經劫難而安然無恙,得享天年的?於是在新書發布會後,記者們紛紛向老人請教長壽秘訣。

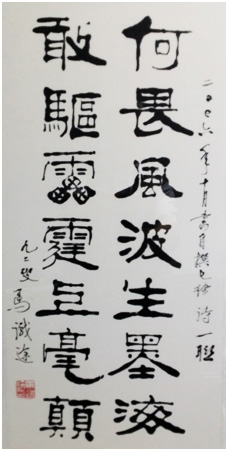

馬識途贈本文作者的詩聯 馬士弘在他的書裡說過,他與馬識途兄弟二人共同總結了“長壽三字訣”:“不言老,要服老。多達觀,少煩惱。勤用腦,多思考。能知足,品自高。勿孤僻,有知交。常吃素,七分飽。戒煙癖,酒飲少。多運動,散步好。知天命,樂逍遙。此可謂,壽之道。” 而馬識途卻在現場對記者說:“很簡單,十個字,吃得,睡得,走得,寫得,受得。”然後解釋說,最重要的是“受得”。“經歷了磨難的人,什麼都不在乎,活得長。” 當然,他只是說了半句話,剩下的半句,留給大家去想。我猜這意思是,受了磨難的人,一定要心態好,樂觀處事,笑對人生,方可長壽。 讀讀馬識途的書,你可知道這位老人是何等的意志堅強,百折不撓。作為一個受過大難,也闖過大關的人,他的通達樂觀,可以說是他生命的守護神。這從他在“文革”中的特殊經歷便可以見出一斑。 “文革”開始後,馬識途這個老革命被造反派批鬥、遊街,戴着高帽敲鑼,“當眾演猴戲”,還被安排勞改,每天打掃廁所。但是他把那個臭氣熏天、尿水橫流的廁所收拾得乾乾淨淨,然後居然貼出“廁所所長公告”,像造反派一樣“勒令”大家遵守公德,保持廁所衛生。這種心態,簡直夠得上黑色幽默。 這故事也讓我想起了另一位長壽老人楊絳先生。楊絳“文革”中被剃了“陰陽頭”以後,也被懲罰打掃廁所。她居然可以把廁所上上下下清洗得一塵不染,把大便池的白色瓷磚蓋擦拭得鋥光瓦亮,然後便坐在那上面看書!楊先生和馬老相似,他們的精神定力,絕非常人所能達到的。 馬識途以這樣的心態面對“文革”,儘管人身不免受到屈辱,但他在精神上始終是個強者。他早早就把“文革”的一切都看穿,作打油詩說:“你說我走資,我說你走資,大家都走資,哪裡有走資。”被造反派揪斗的次數多了,他漸漸習以為常,將其當作家常便飯。他在被戴上高帽開大會批鬥時,竟然可以低着頭想自己的小說,想到開心處甚至笑出聲來。甚至還有這樣的情況,一天,他正在和自己的兒子下棋,造反派來人傳喚,又要挨斗。他便對兒子說,棋不要收,我去去就回。批鬥會上,在一片“打倒”口號聲中,馬老卻低頭默想那盤殘局,靈機一動,竟吟出打油詩一首,其中有佳句:“紅吃黑來黑吃紅,一場混戰亂紛紛。人生不過一棋局,我勸痴兒莫認真。” 境界若此,真讓人感嘆:好一個“受得”! 這也便是他“歷盡滄桑人未老”的原因。 (二) 馬識途兄弟的經歷,頗有一些傳奇色彩。 他們是一對名副其實的國共兄弟,而且兄弟倆分別在國共陣營中身居要職。其實兩人幾乎是同時走上救國救民的道路的,但他們作了不同的選擇。日本侵略中國,兄弟兩人都懷抱一腔熱血,要抗日殺敵。哥哥馬士弘進了國民黨的士官學校,然後從軍。抗戰時打了二十多場硬仗,曾經從日本人手中救出一百五十二名中國年輕婦女,使她們和家人團聚,此事可歌可泣。他後來一直做到國民黨軍隊的少將師長,曾拒絕和中共打內戰,成都解放時率部起義,向中共投誠;弟弟馬識途先是參加“一二·九”運動,繼而在抗戰初期加入中共,跟隨地下黨在白區戰鬥,經歷九死一生,到成都解放時,已做了中共川康特委副書記。意味深長的是,哥哥起義時,弟弟正是代表中共接受起義的領導人之一。從此失散多年的兄弟算是殊途同歸,共同走上了建設新中國之路。 他們的經歷,就如他們自己所說:“追懷往事,仰不愧於天,俯不怍於人,襟懷坦白,差足自慰。”不管是“國”是“共”,他們都是於國於民有功之臣。同時,儘管歷史上國共之間長期對立,使他們處在不共戴天的兩大陣營,但這並沒有妨礙馬氏兄弟的手足情深。 國民黨統治時期,馬識途這個地下黨時時處在被抓捕的危險境況之中。他的一些故事,很容易讓我們想起小說《紅岩》或者電視劇《潛伏》等一系列反映中共地下鬥爭的文藝作品。而他所在的川康特委,書記便是出賣同志的“甫志高”式叛徒,他作為副書記,在重慶老街上甩脫國民黨特務盯梢的故事,頗為驚心動魄。在這種背景下,國軍哥哥始終未與共產黨弟弟為敵。特別是1941年,國民黨掀起新一輪反共高潮,弟弟所在的中共黨組織被破壞,弟媳帶着剛滿月的女兒被捕,在萬分危急的情況下,時任國軍少校的哥哥,還根據父親的授意,暗中接應和掩護弟弟回鄉。這一幕,讓我們感受到了親情的力量。 斗轉星移,新中國成立以後共產黨掌握政權,輪到當過國民黨的哥哥日子不好過了。他的經歷和背景總是被當作政治歷史問題,從五十年代初期的“三反五反”開始,馬士弘便一路挨整,一些蠻不講理的人給他安上了各種各樣莫須有的罪名。政治上被打翻在地不說,經濟上也陷入困境。因為手邊拮据,連孩子正常上學都難以為繼。這時,哥哥便要仰賴擔任共產黨領導幹部的弟弟的資助。其實弟弟馬識途因為家庭人口多,又有老人要贍養,經濟負擔也很重。但是從1956年開始他毅然每月資助哥哥二十五元,以支持哥哥的孩子上學。整整八年,直到1964年哥哥經濟情況好轉,主動要求他停止資助時才結束。須知在當時,這二十五元絕不是一個小數字,大概相當於兩個人一個月的基本生活費。由此,也見證了這對兄弟的手足之情。

馬識途(左)、馬士弘兄弟在一起 這樣的故事,如果讀者不了解歷史背景,可能會覺得理所當然。但是,我們在二十世紀殘酷慘烈的階級鬥爭中,聽到了太多因為政治原因兄弟相殘、夫妻離異、家庭破裂的故事。那些故事告訴我們,長期的政治鬥爭,使得包括我們在內的國人的人性和人情曾經受到過怎樣的壓制和扭曲。正常與不正常已然被顛倒,人間倫理的準則已然被拋棄,以至於家人情願為了“革命”割捨親情,哪怕彼此反目。這曾是一個時代的特徵。正是在這個背景下,馬氏兩兄弟互施援手的故事才特別令我們珍視,使我們震撼和感動。 當然,馬氏兄弟情誼的紐帶,牽在他們父親的手裡。他們的父親馬玉芝,民國年間在四川是個響噹噹的人物,辛亥年跟着革命黨鬧過革命,後來做過家鄉忠縣的縣議長、洪雅縣和大邑縣的縣長,在此期間治匪患,禁煙土,懲惡霸,修水利,促生產,獲劉湘賞識,且民望甚高。父親在自己的四個兒子中,尤為牽掛的就是馬士弘和馬識途這一對國共兄弟,因為那時這兄弟倆都出生入死,時在險中。當他得知小兒子馬識途被國民黨追捕,便冒險將他接回家中避難。此時馬識途自己的媳婦和女兒被關在監獄,卻帶回了另一被捕共產黨員的妻子許雲母子。父親為掩人耳目,竟慨然將許雲收為義女,並將其轉移至鄉下掩護起來。作為一個鄉紳,曾經的民國縣長,如此的深明大義,令人肅然起敬。 至於說到馬父在大邑縣長任內懲治的惡霸為誰?不用猜,自然就是世人皆知的大地主劉文彩。馬士弘詳細地記述了1936年他父親馬玉芝在大邑上任時,那裡惡霸橫行,兵匪一家的情景。劉文彩和他兒子劉竹村如何打算給馬玉芝下馬威,而馬玉芝如何處亂不驚,智勇兼備,恩威並施,滅了劉氏父子威風,大快人心。繼而又徹底剿匪,贏得境內太平,所有這些都有聲有色,頗具戲劇性。 世人或謂,劉文彩的故事可信否?的確,劉文彩之所以聞名天下,和六十年代“階級教育”的宣傳有關。那時有個“收租院”展覽,把劉文彩作為剝削階級的典型,講出了他不少暴力欺壓和殘酷剝削農民的故事,比如說他私設公堂,在家裡設置水牢等等。 近些年來有人研究此事,認為當初的宣傳未免誇張。特別是劉文彩的後人為其喊冤叫屈。我本人也去過大邑縣安仁鎮,聽當地人講,劉文彩的故事,有些是虛構的。比如水牢,大概就查無實據。 但是要給劉文彩翻案,說他根本是個大善人,恐怕也難以成立。根據馬氏兄弟的回憶,劉文彩夠得上大邑的土皇帝,而他的兒子劉竹村,橫行鄉里,稱王稱霸,為非作歹,作惡多端,曾被縣長馬玉芝狠狠地教訓。具體情節,包括劉家私設公堂都在書中有確切記載,不由人不信。 拋開這些是是非非不說,馬家兩代人的故事實在引人入勝。然而,馬識途作為著名作家,寫過《夜譚十記》等小說,講了不少民國年間四川的奇聞逸事,真實傳神地再現了當時的社會百態,但他卻不曾以自己一家人的經歷為原型,寫一部有關二十世紀中國人命運的史詩性作品,未免有些遺憾。馬氏一家在二十世紀的百年洪流中的親身經歷是那樣曲折坎坷,那樣震人心魄,那樣耐人尋味,真可謂不是文學,勝似文學。 (三) 馬識途原名馬千木,“一二·九”運動後加入中共,入黨時,自己將名字改為馬識途,意謂從此找到了正確的人生道路。 這條路並非坦途。先是出生入死地鬥爭了十餘年,才好不容易迎來了解放。按理說,天亮了,往後應該都是陽光燦爛的日子了。然而,事情不像人們當初想得那麼簡單。這匹識途之馬的路,仍然走得不順。 作為四川中共地下黨的負責人,馬識途解放後歷任省市多個部門的黨政領導幹部。原本他身居高位,權力在握,只要跟着上面的政策走,他不該有什麼麻煩。但是基於良知的思考,卻給他帶來諸多困惑。建國後的一次次政治運動,從“三反五反”、“忠誠老實運動”、“反胡風”、“反右”、“大躍進”,一直到“文化大革命”,他想不通的事情越來越多。他覺得自己跟不上,但特定情勢之下,又只能跟着走,精神上時常陷入痛苦。他對於政治運動是深惡痛絕的,但是別人搞得熱火朝天,他不但無力制止,還必須參與其中。他說: “接下來的歲月里我不斷地參加‘運動’,也就見慣不驚了。有時是我去‘運動’他人,當裁判員;有時是我犯規,卻忽然被當成被‘運動’的‘運動員’了。我還看到有的人正‘運動’別人,卻忽然變成被人‘運動’了。” “許多人,特別是知識分子,忽然被革出人民隊伍之外,忽然又准予重新回到人民隊伍中來。我雖親歷,卻至今不知其中奧妙。” 在這種“你方唱罷我登場”的整人運動中,馬識途免不了要說違心的話,做違心的事。特別是他在運動中當“裁判員”的時候。他的內心在掙扎,良知不斷在譴責自己。 1957年“反右”,“引蛇出洞,聚而殲之”的政策他不知內情,但卻是具體執行者。他鼓勵本單位員工打消顧慮,大鳴大放,暢所欲言,導致不少人被錯劃右派。定案之後,相關材料還要由他簽字,批准生效。此時他深感痛悔,卻已回天無力。他和夫人議論此事,捶胸頓足地自責:“我們的良心被狗吃了!” “反右”運動中,最令他難忘的,是他也曾被上級領導逼迫充當打手。面對自己地下黨時期的老戰友、老部下賀惠君,他上台做了違心的批判發言。儘管對方從來沒有記恨過他。但之後他在直到賀惠君去世的幾十年間,一直礙於自己面子,幾次欲言又止,最終沒能向賀惠君表示道歉,這成了他永遠的愧疚和終生遺憾。 他的確參與過整人,但在更多情況下卻是挨整的。他是老革命,解放時擔任四川省兩百位中共地下黨員的領導人,可以算得上是開國功臣。可是幾十年中,他心裡一直有個疙瘩,就是“地下黨”的歷史,不但沒有給他們這兩百位“潛伏”的革命者帶來什麼光榮,反而為他們惹了不少麻煩。解放後,四川省委書記是來自“老解放區”的共產黨領導人,曾是軍隊幹部,人稱“政委”。此人代表的“老區黨”全面接管了四川的黨政領導權,而“地下黨”從此被邊緣化。不僅如此,還由於“政委”對“地下黨”的長期不信任,以馬識途為首的兩百名四川“地下黨”曾經一次次接受審查,其中許多人在歷次政治運動中挨整。馬識途本人,也是多次受批判,做檢查,被下放,直至“文革”中被徹底打倒。他一直想不通,為何“地下黨”總是受懷疑?直到晚年退休以後,他看到的一份材料,才令他恍然大悟。原來,這份材料說解放初期中央有一個文件,對“地下黨”幹部的管理做了十六個字的批示:“降級安排,控制使用,就地消化,逐步淘汰。”他才明白了他領導的“地下黨”為何受到那麼多的不公平對待。 馬識途把這“十六字方針”寫在回憶錄里。我們的編輯審稿時,希望核對這段史料。但馬老也記不清史料出自何處。正巧此時我去吳敬璉先生家拜訪。聊天時,我提到這件事。吳先生記性好,告訴我,這事情是陳修良(解放時的南京“地下黨”領導人)說出來的,《炎黃春秋》發表過相關文章。 於是我查找了《炎黃春秋》,果然在2012年第8期上找到唐寶林的文章提及此事: 5月23日,南京市委就會師問題向中央、華東局寫了報告。毛澤東看了這個報告作為“正確處理”解放軍和南下幹部與地方黨組織關係的經驗,立即轉批給中共華中局和西北局:“茲將南京市委關於外來黨和本地黨會師問題的經驗轉發你們,請你們充分注意此項問題,務必抓緊指導,不要再蹈我黨歷史上對此問題處理不善的覆轍。”(參見《宋任窮回憶錄》,第264、265頁) 從此,與“南下幹部”相對的“地方黨”、“地下黨”這些名稱隨之迅速推廣,並開始見諸於黨的文件。這一大批出生入死冒險鬥爭並做出傑出貢獻的戰士,解放後重新被打入“地下”了。他們的命運就是近幾年才被披露出來的“新十六字方針”——“降級安排,控制使用,就地消化,逐步淘汰。”這份文件只發到當時的少數大軍區的領導人。 文章說,“新十六字方針”在改革開放約三十年後,才由看過這個文件的個別倖存者將此方針披露出來。 由此可見,馬老所言屬實。但《炎黃春秋》的文章乃個人回憶,恐不能作為引用依據。所以最後,我們還是決定將這十六個字從回憶錄中刪去。 但這“十六字方針”引起了馬老的思考。他認為這並不能簡單地理解為黨內的“老區黨”和“地下黨”這兩大派別體系的矛盾,更是與當時錯誤的知識分子政策聯繫在一起的。因為“地下黨”主要由知識分子構成。對善於獨立思考和具有民主精神的知識分子不信任,在黨內也一樣。 儘管他的頂頭上司“政委”,是按照“十六字方針”行事的,但是馬識途仍然認為,在四川當地整治“地下黨”,採取了一系列過“左”的手法,政委難辭其咎。“政委”對“地下黨”偏見之深,甚至一直持續到改革開放以後,這令他憤懣不已。 他聽說,“文革”後“政委”也曾經向他錯整的一些人道歉,卻一直沒有向他和四川“地下黨”道歉。於是他拒絕與這位老領導見面。其實,對於這位老領導,他還肩負着一個重要使命。 早在“文革”期間被關監獄時,他曾與“政委”的夫人關在一處。這位夫人在獄中曾經找到馬識途,說自己從沒有寫過一份揭發丈夫的材料,沒有做過一件對不起丈夫的事情。她希望馬識途出獄後將這兩句話帶給“政委”,接着就含恨自殺了。馬識途曾想,如果“政委”不道歉,這兩句話就爛在自己肚子裡。 然而後來有一年“政委”重回四川,在一個晚會上,馬識途和他偶然見面,他想到“政委”“文革”中全家挨整,不僅夫人自殺,而且一個兒子還被造反派打死,其晚境頗為悽慘,不禁動了惻隱之心。於是上前將“政委”夫人的兩句話轉告,沒想到“政委”竟當場淚流滿面。 馬識途後來說,此時他甚至產生了幸災樂禍的念頭,心想你把我們整得痛苦不堪的滋味,原來你也嘗到了。但是他馬上又自責,為這個念頭感到愧疚。他想,畢竟,大家都是受害者。 這些恩怨故事,聽來真令人百感交集。 (四) 在中共老一代革命者中,馬識途是少有的才子。 他出生在書香世家,自幼喜歡舞文弄墨,吟詩作文。後來成為作家,他甚至算是科班出身的。曾被黨組織送入西南聯大中文系深造,師從聞一多等名家。然而作為職業革命家,他為民族大業奔波,是無暇進行文學創作的。雖然在聯大時也曾試筆,寫下不少文字,但為了地下工作隱蔽的需要,又只能忍痛將全部文稿付之一炬。等到解放後,他終於有機會拾起筆來寫下第一篇文學作品時,早已過了不惑之年。及至創作出第一部長篇小說《清江壯歌》時,他已到了知天命的年齡。接着就是十年“文革”,等他再次以作家的身份與讀者見面時,他已經是一位花甲老人。 我不是想說他是大器晚成。而是想告訴大家,他的文學之路並不平坦。 他的早期作品是幾個短篇,如《找紅軍》《小交通員》《接關係》等,題材都是革命故事,在政治上很“安全”。但是他不安分,忽然又秉承老四川人幽默風趣的天性,寫起了當時無人問津的諷刺小說來。雖然獲得茅盾等前輩作家的好評,但在“文革”中卻成了他一大反革命罪狀。 那個時期他最重要的作品是長篇小說《清江壯歌》。這是他根據自己的親身經歷寫成的,半紀實,半虛構。 前面曾提到,馬識途的結髮妻子劉蕙馨和他一起投身革命,曾任中共鄂西特委婦女部長。1941年,她與時任中共鄂西特委書記何功偉一起被國民黨逮捕,當時她的女兒才一個月。劉蕙馨在獄中堅貞不屈,後被國民黨殺害。在赴刑場途中,劉蕙馨巧妙地將懷抱的女兒扔在路邊的草叢裡。後來,女兒被好心的農民抱回家,撫養成人。直到1960年,馬識途通過多方查找,才終於找到女兒的下落。 作品展現的便是這一動人的故事。一看便知,故事的主題是革命英雄主義,很符合六十年代的宣傳口徑。但是馬識途寫好小說,卻遲遲不敢出版,他仍然擔心挨批。那時文壇正在批判《劉志丹》“利用小說反黨”,他把自己的作品拿給一些人徵求意見,便有人建議他不要出版。等到1965年,他反覆修改了作品,正準備嘗試出版之時,四川老作家沙汀來信說,作品在第一章里寫父女失散二十年後相見,兩人相擁流淚,這種描寫是不行的,會被批判為資產階級人性論!於是他只得把這段描寫刪掉。即使如此,《清江壯歌》在“文革”中還是被定性為反黨反社會主義的“大毒草”。 “文革”剛一開始,“政委”所主持的西南局就把他當作靶子,扣了一堆政治帽子,此後他坐了六年牢。他深知自己是因為文學創作受累,然而他“執迷不悟”,竟然在監獄中創作,寫了兩本書。十年以後“文革”結束,韋君宜來信,說人民文學出版社要再版《清江壯歌》,問他有什麼修改?他說:“只要恢復准我流淚,一切照舊。”於是此書暢銷二十萬冊。 他真正的代表作,是後來出版的《夜譚十記》。這本書寫二十世紀三十年代的社會百態。以舊中國官場裡的十位窮科員為主人公,通過十人輪流講故事的敘述方式,展現舊社會官場上爾虞我詐、賣官鬻爵等等醜行,故事奇異,傳奇色彩濃厚,語言幽默辛辣,自成一格。作為一部風格獨特的諷刺性作品,在中國當代文學史上,簡直找不到可以與之比肩的同類之作,因此理應受到極大的重視。 可是不知為何,作品出版後,雖然也受歡迎,但文壇似乎並沒有對它顯示出足夠的熱情。倒是二十年後,由導演姜文根據《夜譚十記》中的《盜官記》改編的電影《讓子彈飛》,使這部作品的社會關注度大大提高。儘管經過電影改編以後,作品已經面目全非了。姜文自己說,他來了一次“信馬由韁(姜)”的改編,意謂改編是以馬識途的作品為框架,而主題、人物、故事、結構都按照姜文的思想理念來安排。這樣的改法,馬老不以為忤,表現了難得的豁達與大度。然而他也覺得哭笑不得——自己當了一輩子作家,其作品的價值竟要依託一部電影來實現,豈不荒唐。但這不就是當前中國文壇的現實嗎? 更令他感到莫名其妙的是另一本書的出版。他有一本探討中國經濟和政治體制改革問題的理論著作,是他三十年前所做的《黨校筆記》。出版時,編輯竟然在封面上做廣告,印上這樣兩行字:“電影《讓子彈飛》的原作者以責任和良知記述的對國事和黨史的思考,對三十年後的今天仍然具有現實意義。”對此馬識途報以苦笑,——難道自己這一輩子的成就,都註定要和一部電影綁在一起嗎? 然而,社會對於他,還是有嚴肅的評價的。2013年,美洲華人作家協會為褒獎他的文學貢獻,給他頒授了一個“終身成就獎”。這是一個很高的榮譽,他有些誠惶誠恐。領獎時致答詞,他說:“我沒有終身成就,只有終身遺憾。”意思是指,自己作為一個職業革命家是終身的,也是當之無愧的,但是作為一個作家,他是半路出家,誤打誤撞,至今沒有寫出可以傳世的作品,夠不上終身成就。他這麼說顯然是謙虛了。 去年我到成都,在參加馬氏兄弟新書發布會時,我對馬老說,暫不談你的其他作品,只說現在出版的《百歲拾憶》,我認為就是可以傳世的。因為我看來,真正說真話,寫真事,抒真情的書,不僅值得當代讀者閱讀,而且將會流傳後代。何況,《百歲拾憶》記錄了馬老一生都在苦苦尋找正確人生道路的歷程,也就是他本人所說“一時失途”的迷惘和困惑,“一時識途”的清醒和遠見,這種探索,代表了中國現代知識分子求索真理的心路歷程,具有極強的典型意義,值得當代和後代的學人研究。 (五) 馬識途的文化修養,直追中國古代傳統士人,不僅能文,而且能詩能書。 去年5月,他精選出自己多年創作的一百四十八幅書法作品,在北京中國現代文學館舉辦“馬識途百歲書法展”,中宣部長劉奇葆,作家協會王蒙和鐵凝都到場表示祝賀。大家看到這位百歲老人的作品神采靈動,風格俊逸,技法圓通,紛紛為之驚絕。 幾天以後,我為來京的馬老和老作家曾彥修安排了一次會面。他們是老朋友,見面後就手拉手說個不停。馬老送上一本剛出版的《馬識途百歲書法集》,曾老一面翻閱一面詢問:“你什麼時候開始學書法?” 馬老答:“五歲練隸書。” 曾老又問:“你和四川省書法家協會有聯繫嗎?” 馬老說:“沒有。” 曾老笑說:“那你是個人書法家。” 馬老也笑說:“可是後來他們請我做四川省書法家協會名譽主席。” 他們的對話真逗,我們聽了忍俊不禁。 和大多數書法家不同,馬老所書,很少古人和他人詩句,更多的是他自己所擬對聯,有些來自他的詩詞作品,他以此來直抒胸臆,表達思想。 馬老的詩詞也是一絕。一時興起,他不假思索,便可吟詩作賦。比如那天他和曾老吃飯時,聽曾老說,自己剛剛被聘為《炎黃春秋》編委。他立即說要作詩,找人拿出筆紙,順手就寫下四句: 又見曾公號彥修,雜文泰斗誰能侔, 少年豪氣依然在,炎黃文藝說春秋。 他的書法作品中,有一些對聯,令人過目不忘。有一次和王蒙先生聊天,說起馬老。他張口便背出馬老的兩副對聯來,極口稱讚。一副是:“人無媚骨何嫌瘦,家有藏書不算窮。”王蒙說,文人風骨,全在這裡了。另一副是:“能耐天磨真鐵漢,不遭人妒是庸才。”王蒙說這對聯太牛了,馬老真是牛人,看了過癮。接着他發揮說,一個人有了成就,出了名,遭人嫉妒,讓人議論是正常的,不讓人說壞話是做不到的。他舉例說,楊絳先生不希望人家議論錢鍾書,宗璞不希望人家議論馮友蘭,這不可能,連毛澤東也做不到身後不遭人議論。所以要以馬識途“不遭人妒是庸才”的心態面對。他笑說,“有人罵你是好事,說明你值得後人重視。” 我們談起馬老還有一副與此意思相近的對聯:“未遭受人算天磨三災五難怎能叫鋼丁鐵漢,惟經歷山窮水盡七拐八彎才得知況味世情”,都覺得只有歷盡滄桑,大徹大悟之人,才能有這樣的獨特感受。結合馬老的坎坷經歷,大家都十分感嘆。 我想起馬老贈給我的書法作品。在他舉辦百歲書法展時,三聯總經理樊希安和我都對他說,請他賜贈墨寶。他讓女兒馬萬梅問我們,想寫什麼內容?樊希安如何回答我不知,我說希望寫四個字:無欲則剛。後來馬老說,因為時間緊張,不寫新作了,就從展出的作品中挑選兩副已裝裱帶鏡框的送給我們,真讓我們喜出望外。作品送來,我們一看,贈給樊希安的是:“四五個人風雨話,兩三間屋古今書。”寫的是文人淡泊明志,兩袖清風,安於寂寞,交友讀書的情景,頗有意境。樊本人是詩人,這兩句應該對他心思。而贈我的一副,馬萬梅告訴我,那是父親特地為我挑選的。內容是:“何畏風波生墨海,敢驅雷霆上毫顛。”太棒了,正是我期待的,我看後心頭頓時為之一振。 我查閱了一些資料,發現這副對聯,出自馬老詩作《書願》,此作品極顯其性格之倔強: 頑石生成不補天,自甘淪落大荒間。 恥居上苑香千代,願共山荊臭萬年。 何畏風波生墨海,敢驅雷霆上毫顛。 是非不懼生前論,功罪蓋棺待後賢。 其中,贈我的“何畏”一聯,顯然是化用了魯迅《亥年殘秋偶作》中的詩句:“曾驚秋肅臨天下,敢遣春溫上筆端”,但卻反其意而用之了。魯迅講的是,在秋天的一片肅殺和淒涼之下,作為詩人縱有無限春溫也無法傾訴。但馬老此聯,卻是要表達一種信念,就是不怕以文字獲罪之墨海風波,而敢於以萬鈞筆力暴露黑暗,譴責邪惡。這裡抒發的是一種浩然正氣,可謂字字千鈞,擲地有聲。 我將馬老饋贈的墨寶拍了一張照片,收藏在手機裡。那天與王蒙先生談到馬老對聯時,我找出照片請他欣賞。他說這一幅對聯也太牛了,敢驅雷霆,這不是牛到天上了嗎?然後看看我,說,“這對聯給你還正合適,是鼓勵你出好書呀。但我看你還不夠‘何畏’,你還是‘有畏’的,比如有的書你想出版,但是如果有人給你打招呼不讓你出,你就不出了吧?”我承認他是點了我的穴,連說要以馬老的對聯作為警策。 我相信,結合全詩的內容來看,馬老這副對聯,其實就是他自己的座右銘。 馬老是“敢驅雷霆”的,他要秉筆直書,留下真實的歷史記錄和自己對於時代,對於社會人生的觀察與思考。他承認過去自己說過違心的話,但現在他不說了,他要學習巴金講真話。寫作《百歲拾憶》時,他表示自己講的可能不都是真理,但卻是出自肺腑之言。他認為錯誤的真話比虛偽的假話要好。他強調:“為天下立言乃真名士,能耐大寂寞是好作家。”他深知中國社會要進步,必須吸取上個世紀的若干經驗和教訓,因而有必要正視歷史,包括歷史的創傷。 於是他根據自己的親身經歷,寫成了記述“文革”全過程的《滄桑十年》,力圖為後人留下真實的史料;1989年的政治風波,他逐日觀察,搜集資料,寫下了大量的日記和筆記。 他非常勤奮,近幾十年來,一直沒有停筆,他在用自己的筆探索真理,希望自己真正進入“老馬識途”的境界。雖然已過百歲,但他身體健朗,精神煥發,說是乘着餘霞滿天的光景,還要大寫特寫,於是又制訂了五年的寫作計劃,這可真是要創造高齡寫作的吉尼斯世界記錄了。 讓我們祝願他健康長壽,並對他的新作保持期待。 2015年6月2—7日 |

|

|

|

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

|

|

|

| 一周回復熱帖 |

|

|

|

|

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2023: | 無產階級文化大革命(六) | |

| 2023: | 巴赫穆特,俄軍1天敲掉1個角。 | |

| 2022: | 民主法律之下,言論自由。 | |

| 2022: | 這隻股票我看好:)) | |

| 2021: | 【七絕】圓通寺 | |

| 2021: | 蘇伊士運河堵塞事件的最新消息 | |

| 2020: | 我對美國瘟疫發展的預計 | |

| 2020: | 婚姻、愛情哲學觀 | |

| 2019: | 致淡紫:為什麼共和黨的理念不能完全Wo | |

| 2019: | I Love you all | |