| 納瓦羅註定枉費心機 郭於華:改革40年,需重聚共識 |

| 送交者: 李亞軍 2018年12月24日00:25:03 於 [天下論壇] 發送悄悄話 |

|

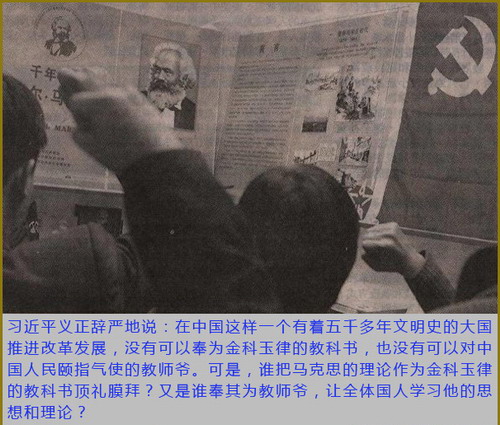

納瓦羅註定在枉費心機了 渤海莫大 太初的初 納瓦羅是著名的對華“鷹派中的鷹派”。納瓦羅的強硬是有他的整套邏輯的,他出版過所謂的“中國三書”:《即將到來的中國戰爭》、《被中國殺死》和《中國軍國主義對世界意味着什麼》。 你說他的書中危言聳聽也好,言過其實也罷,但作為一名經濟學家,納瓦羅在書中的數據和邏輯是雄辯的,因此他的觀點在美國乃至西方世界影響很大。 納瓦羅常年來不斷警告美國正在與中國進行一場經濟戰爭,應該對中國採取更強硬的態度,這正好與特朗普在競選期間向全美選民兜售的信息相符,因此,特朗普一上任就請納瓦羅執掌美國國家貿易委員會。 最近,納瓦羅稱美中貿易談判的目的不僅是讓中國購買更多美國產品,更重要的是中國需要進行結構改革。這個言論被發言人華女士猛懟,她建議納瓦羅認真地研讀叉叉叉重要講話,“在中國這樣一個有着5000多年文明史、13億多人口的大國推進改革發展,沒有可以奉為金科玉律的教科書,也沒有可以對中國人民頤指氣使的教師爺”。 納瓦羅不僅沒有被懟服所,很快又一次想當教師爺。12月20日,他在白宮接受採訪,就中美貿易談判、華圍等問題又一次表達了強硬看法。 納瓦羅表示,中國必須解決美國的所有關切,包括強制技術轉讓、網絡入侵、國家主導投資、關稅和非關稅壁壘。 他再次重申,除非對經濟政策進行重大調整,否則90天談判窗口關閉時無法達成貿易協議。 更過分的是,納瓦羅在這次採訪中甚至將知識產權問題上升到了文化的高度,他說:“他們經濟上必須要有結構性的變化,要做到這一點,他們必須改變文化!” 他說:盜竊知識產權是他們文化的一部分。 納瓦羅能撰寫三部關乎中國的專著,自然對中國文化有些研究,但若說他真正讀懂了中國文化倒也未必,因為不要說西方人,即使是漢民族自己的學者們也未必真正弄清了中國文化的脈絡。 班農他們這些人對中國有一個名詞,叫儒家重商主義。這是不正確的,因為儒家並不重商,在儒家的倫理中,商業並不重要,而不守信用、欺行霸市、假冒偽劣等奸商行為,更為儒家道德所不恥。 儒家倫理不支持貿易欺詐唯利是圖的行為,“信”更是五常之一,所謂人而無信不知其可也,所以“儒家重商主義”是個偽命題。 漠視知識產權確實真實的存在,但這不是儒家造成的,而是許多人都推崇的道家思維所致。 漢景帝的時代,道家人物黃生與儒家人物轅固生有過一場辯論,道家黃生認為天不變道亦不變,即使是昏君暴君,民眾也無權將其推翻。所以“普天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣”這樣的觀點,其實是道家的,因為儒家堅持的是“誅一獨夫紂矣”的革命觀。 既然“普天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣”,那麼在統治那裡哪還談得上什麼財產權?更不用說什麼知識產權了。所以納瓦羅說“是他們文化的一部分”不無道理。 但是,要想改變這種文化幾乎是不可能的,因為“天地不仁以萬物為芻狗,聖人不仁以百姓為芻狗”的道思維,是漢民族的根本性思維,“大道無情”的觀念,自然演生出了兵家的詭道、法家的酷烈、縱橫家的捭闔之術。 君不見改開以來暢銷的書籍多是以易經、孫子兵法、三十六計、鬼谷子、厚黑學之類來詮釋商戰?現在所謂國學熱,教授的內容也多是這些。這都是道思維結出的孽果。 可有誰見過講師們教授誠信?教授捨生取義?教授雖萬千人吾往矣?那樣教出來的孩子,在這片土地上跟那些玩縱橫捭闔法術勢的人們生活,根本混不下去。 西方人認為天經地義的契約精神,是有一千多年基督教新舊約精神墊底的,而這裡的文化是從根本上就不承認不接受什麼那一套,而是天然地接受和奉行“適者生存”觀的。 所以,如果要把改變文化做為結構性變化的前提,那麼納瓦羅註定要枉費心機了。除非消滅中共,定期換洋人輪值監督改變中國的教育和司法公平包括立法,幾代人後,可能有所改變。就像清末廣州海關由洋人當官。如果不改變,幾十年後,洋人後代無法迴避中共欺凌。 郭於華:改革40年,中國社會亟需重聚共識摘要 郭於華:改革最初十年,中國社會上下齊心,蒸蒸日上,但此後社會共識日趨破裂。改革下半程,需要在自由市場、憲政民主和公民社會上重聚共識。 清華大學社會學系教授 郭於華 ,FT中文網編輯 王昉 【編者按】本文基於清華大學社會學系郭於華教授與FT中文網編輯王昉圍繞中國改革開放40年所做的訪談整理而成。郭教授基於對中國社會的長期研究,回顧了過去40年中國市民社會自由開放程度的變化,以及始終存在於國家、社會和市場之間的張力,並對此刻中國社會的性質試做判斷。在肯定40年取得的巨大成績之外,她分析了中國農民群體生存困境以及公民社會發育不足背後的制度掣肘,並提出,中國轉型的下一步,是繼續朝着一個“正常”的憲政國家回歸。以下是整理後的訪談實錄。 FT中文網:回顧改革開放40年,可否請您先基於中國社會的開放程度,劃分一個大致的時間脈絡? 郭於華:中國社會從1949年到1978年——也就是所謂的“前30年”里,是在一種極權主義的統治之下,對此大家比較有共識了。1978年改革開放之後的第一個階段,我覺得應該劃在1989年。從1979年到1989年,是中國社會從極權統治中解放出來、走向正常的10年。 我自己是1980年上大學,1990年博士畢業,正好在這10年間接受了高等教育。那10年的大學校園氣氛非常開放、非常多樣性,而且有相當大的包容性。 我剛一入學,就有獨立候選人選舉人大代表,學生當中選,老師當中選,都要做公開的競選演說,然後大家投票。大家的政治意識已經很明確。在思想領域,大量的各種各樣的思潮都可以進來,大家如饑似渴,學校里的講座五花八門。我這一代人的啟蒙就是在那個時候完成的,那10年對一個人的價值觀有很大的形塑作用。 在校園之外,社會上不論哪個階層,都覺得有奔頭。那個時候生活條件並不好,我記得上研究生時還拿着糧票去換不鏽鋼盆,但大家的心氣兒都很高,因為覺得,雖然還落後,雖然還走得很慢,但這個社會終於要開始走向正常,終於不那麼“另類”了。知識分子覺得憑真才實學可以為這個社會做更多;商人覺得可以多掙錢,一些平民覺得當個“萬元戶”也挺光榮。可能比較失落的是幹部階層,特別是沒有專業技能、只能做政治思想工作的那批人。他們發現,光靠在體制內忽悠,好像沒法活得比別人更滋潤了。總的來說整個社會是處於一種蒸蒸日上的感覺。 但這個過程到1989年戛然而止。當時的各種社會力量其實正在萌芽和生長中,但在那場風波中,官方的那種高壓和強大,讓整個社會頓時沉寂了下去。 短暫沉寂了兩三年後,1992年鄧小平南巡,一下子商業化的風潮就起來了,整個社會開始一心向前看,也向錢看。但是,中國始終沒有出現一個正常的自由開放的市場,市場始終被權力控制和扭曲。接下來的大約20年時間,資本與權力聯手攫取資源和占有財富的能力快速增長。一些人要麼憑藉權力發了大財,要麼依附權力也混得不錯。但很多普通老百姓,卻因為能否分享到的經濟增長紅利越來越少,而對社會越發失望。所以這20年,也是改革共識破裂的20年。 必須提到的是,我不認為中國的改革開放是人為設計規劃出來的,沒有什麼“總設計師”,當然也不需要感謝某些大人。改革開放是大勢所趨,是民生和民意之勢到了歷史的轉折關頭,不改不行了,誠如鄧小平所說的“貧窮不是社會主義”。執政者順應民意、因勢利導,當然也是值得肯定的。可見,在必須改革開放這一點上,全國是有共識的,但在改什麼、如何改、目標是什麼的問題上仍缺少共識。各種社會力量只有一個相對模糊的現代化前景(四個現代化),但在經濟、政治、社會的基本性質上並沒有真正形成共識。 FT中文網:這20年中,中國加入了全球化進程,經濟快速增長,水漲船高。可以說,社會各個階層的生活水平都有了很大改善? 郭於華:這恰恰是社會學和經濟學的一個區別。經濟學家看的是這個社會整體效率的增長,但社會學家不會把這個社會當成是一個整體。社會學者從社會結構的視角看問題,一定會問,這是誰的發展?誰的增長?誰的富裕?社會是分層的,有不同的社會階層和不同的利益群體。中國下層的生活的確有所改善,但改善有限,在經濟增長中分得的果實是最少的,而且後來越來越少。所以到了2010年前後,我覺得改革共識就已經破裂。甚至很多老百姓覺得,一改革就意味着,自己的利益是不是又要被拿走一塊。 這當中出現過一個小的“中興”。“胡溫”任內,給人的感覺還比較溫和友好,提出改善民生、和諧社會、科學發展觀。溫家寶總理也一直沒有停止說公平正義、民生、政治改革。這讓社會又有了一些期待,有了一次小小的復興。但觀察了一陣,他們的作為有限。到2012年前後,“重慶模式”甚囂塵上時,整個社會對改革的共識就徹底破裂了。 FT中文網:2012年後,“重慶模式”破裂,中國也有了新一屆領導人。您怎麼界定從那時之後中國社會的性質? 郭於華:我們要如何理解今天中國體制的性質?在這個問題上,我跟很多學者有不同意見。有相當多一批學者認為,改革開放就意味着極權時代結束了,認為今天的中國是一個“後極權”社會。但“後極權”其實專有所指,指的是極權鬆動了,或者極權結束以後的那個“post”的狀態,一些學者還用這個詞來專指前蘇聯和東歐轉型。那中國是不是已經“後極權”了?我不這樣認為。還有一些學者,認為中國已經是威權社會。吳思則認為中國現在是一個半極權半威權的社會。這些我也不太同意。我認為今天的中國確實不同於老極權時代,我們把它叫做“新總體性社會(new totalitarianism)”。 這是因為,如果你說這個體制是後極權,或威權,或半極權半威權,那它一定是已經發生了一些本質的改變,比如說經濟體制的改變。但正如剛才所說,為什麼改革共識喪失了?就是大家曾經以為是中國會基本確立一個市場經濟體制。但其實中國的市場經濟從來都是權力支配下的,並不是真正意義上的自由的市場經濟。西方國家在中國加入WTO後用了十多年時間,終於也明白了這一點,因此它們不承認中國的市場經濟地位了。政治體制和意識形態呢?也基本沒有改變,或者說沒有轉型。因此,中國仍然是一個總體性社會。 FT中文網:但不可否認,市民社會受到的管控仍有放鬆,比如民眾的言論空間就大了很多? 郭於華:對,當然很多人會說,現在言論空間大了很多——你看,今天你不是可以在這裡“大放厥詞”嗎?要在過去,肯定早早被抓去了。當然有變化。這些變化背後有兩個主要原因。首先是國際環境。門只要打開了,就不那麼容易馬上就關上。中國和外部世界在經濟上已經高度地相互依賴,所以我們現在處在憲政民主制度包圍的國際環境下。第二個原因是,高科技和新媒體技術,多少可以為民間社會所利用。普通民眾現在可以通過自媒體發聲,比過去只有幾家報紙,幾家電視,要好很多。當然,政府也在利用這些技術,還能用大數據來控制社會,但民眾畢竟可以憑藉這些技術,稍微做些博弈。 那麼“新總體性社會”新在什麼地方?我認為,從體制來講,過去當局完全否定市場經濟,在經濟上實施全面控制,今天它做不到這樣了。它的方式變成 “玩轉”市場經濟,用市場經濟增強自己的統治力度。這是“新”的所在。另外,面對新的世界格局和新技術,它也做一些權力技術上的創新,用技術來強化自己,比如政府僱傭的網絡水軍。 但這個過程中有意思之處也在這裡。就是說,雖然力量對比懸殊,但民眾還是能與當局做一些博弈。這就是為什麼公民社會要好好利用新技術,運用市場的力量。企業家群體也在慢慢懂得,要怎麼做企業,怎麼跟政府博弈,而不是簡單的要麼依附,要麼逃跑。 FT中文網:作為一名社會學家,您認為,國家、社會和市場三者應該是怎樣一種關係?如何改變國家力量太強的局面? 國家-市場-社會三者保有相對均衡的關係,是正常國家的基礎。我們所說的和諧社會應該是權力、市場與社會之間亦即政治、經濟與社會之間相互協調與制衡的結構狀態,不能是某一方獨大,其他方無立錐之地。我們應該讓界限與責任清晰:政府的歸政府,市場的歸市場,社會的歸社會,三者各司其職,各守本分,互補互助,相互制衡。今日中國的諸多問題與困境就是這三者關係失衡的體現。 改變上述失衡狀態,公民的參與、公民社會的推促力量不可或缺。這當中存在一個極大的悖論:即政治對人們的宰制與人們的政治冷漠。在以往的歷史與政治中,普通人特別是處於社會下層的窮人從來不是政治性的存在。簡而言之,就是人們通常並不關心社會制度的性質,也不思考價值理念的問題,更不會為某一政治目標而團結組織起來,而是以生存為取向,即物質利益至上。這種情況古今中外都差不多。由此社會下層也被視為沒有政治追求的烏合之眾。 改變烏合之眾的存在狀態需要將普通人的日常生活與政治的關係呈現出來。其實人們的衣食住行、生老病死、喜怒哀樂都關乎政治。我們每日的生活、我們的生命歷程、我們如何與同屬一類的他人相處,是由制度安排決定的。這一安排是好還是壞,是合理還是不合理,是公正還是不公正,關乎我們的生活質量。你可能對政治沒有興趣,但政治對你卻很有興趣;你千方百計逃離政治,可政治卻時時在你身邊。人既是社會的存在,因而也是政治的存在。在公共領域中的思想、言說和行動表現了公民的公共精神。對於每個人而言,正是因為有了公共生活的長期薰陶和滋養,才使得他們的公民性(civility)獲得發展和提升,從而建構起一個具有高度自治意識和自治能力的公共領域。公共空間的形成並非易事,它是在公民參與和行動過程中開闢出來的,而民眾也是在學做公民的實踐中成為公民的。 FT中文網:但很多人有一種感覺,過去五年中,中國公民社會的空間在不斷被擠壓? 郭於華:社會要真的形成一股力量的話,人一定不能是一盤散沙的個體,即原子化的個體。但今天中國正在處於這樣的一個狀態。為什麼?因為連一些最應該是社會領域的力量,都“被組織”了,讓政府給組織過去了。政府也強調社會建設,也強調和諧社會,但一切都只能在它的主導下。在權力主導下,社會可能正常發育嗎?不能。真正的社會空間只會越來越狹小。 比如說志願者。今天中國高校里的志願者,都歸團委管,也被組織了,不論什麼社團活動都要納入它的組織架構當中去。再比如,政府對NGO組織、各種自組織的打壓限制,收買取締。中國體制上一直以來就有“收編”的傳統。根據法律條文,工青婦(工會、共青團、婦聯)都是群眾組織,但它們也被收編進了官僚體系,從人員到組織架構到運作方式,完全是體制化的。現在黨支部要建在律師事務所,建在會計師事務所,不光入侵社會領域,還要入侵商業領域。我們能清楚看到權力對社會的種種侵犯。這使得一切有可能生長成社會力量的,都被扼殺在了萌芽狀態。 FT中文網:在國家“一方獨大”時,民間的犬儒之氣和戾氣好像也在加重? 郭於華:道理很簡單。當一個人有自由的時候,他可以自己做選擇,選擇錯了,自己承擔。自由意味着責任。中國老百姓長期處在一個權力大包大攬的政府的管控之下,很少有自己做主、自己決策的空間。這時候,人性中逃避自由的傾向就會被放大——不光是放棄自由,也放棄自己的責任。中國人性格里越來越沒有這種擔當,沒有這種承擔。中國社會對專制高壓的抗爭,或者說反彈,越來越弱,與之伴隨的是社會越來越萎縮。既然政府大包大攬,那麼當然,老百姓不論遇上什麼,有困難了找政府,有不公平了也找政府。比如上訪,有用嗎?大多數時候沒用。但既然有這麼一個通道,老百姓就會源源不斷地來。 FT中文網:如果公民社會不能發育,中國社會是否會走向孫立平老師說的“潰敗”? 郭於華:社會潰敗的原因是權力潰敗。一個社會,頂層權力如果腐敗了,下層會特別快地墮落,加速地潰敗,因為它能獲得的資源更少。但這個過程往往是潰而不敗,不會咔嚓一下就“脆斷”了。我認為,中國很難脆斷。脆斷是需要一些條件的。它的瓦解可能需要相當長的時間。作為個體去感受的話,你耗不過它。問題正是在這兒。我們的糾結和悲觀也在這兒。 中國的困境在於,權力系統內部,幾乎沒有自我改善的動力。原因在於,第一,權力不受限制,第二,它不承擔責任。即使一個社會精英,一位大款、明星、國家幹部,如果個人權利受到損害,也會馬上發現自己是個弱勢群體,因為官員只對上級負責,老百姓很難對其問責。既然沒有限制,又不擔責任,它難道不願意永遠擁有這種權力嗎?所以很難指望它產生內部的動力。政治社會學有一個非常重要的命題,就是馴服國家的問題,馴服國家其實就是馴服統治者,馴服政府。大家今天說的憲政的基本內涵,首先就是限制政府權力,限制公權力和保護私人權利。中國要是真的想頂層設計或者真想改革的話,那就要做到這一點。可以慢,可以一點點來。但我們目前看不到這樣的信號,哪怕是微弱的信號。 FT中文網:如果說體制內部沒有改變的動力,那麼普通民眾的權利意識要如何覺醒? 郭於華:我覺得最好不要簡單地去批評現在的年輕人:你們這一代人為什麼都不關心政治?都不關心權利?我覺得沒必要這麼指責。所有人都有權利選擇他們認為快樂的生活。人的權利意識的覺醒有一個規律,那就是只有當他自己的權利被侵犯時,他才更容易覺醒,更容易轉變。比如去年北京驅趕低端人口,趕到誰頭上,誰就明白了,拆在誰頭上,誰就明白了。我的一個博士生,畢業後在北京一家高校任教,因為學校宿舍比較緊張,就自己在外面租房子住,結果去年也被驅趕了,得到通知說一個星期內就就得搬走。他就特別悲憤,說高校老師也成低端人口了。 人們慢慢也會明白一個道理,這個社會雖然是分層的,但畢竟大家都在一個社會當中生存,如果下層的人境遇特別差,上層的人也會覺得不安全。而權力如果以目前的方式擴張的話,侵犯的人只會越來越多。當然了,我們也得充分估計到,中國人的耐受力是非常非常強的。比如我們的2.7億農民工,長期在城裡做着被歧視的“二等國民”。換在另一個國家,這種情形持續30多年,都是不可想象的事情。 FT中文網:中國農民的生存狀態,是您多年來的一個研究重點。40年前中國改革發端於農村,但農村問題卻始終困擾着中國的下一步轉型。這背後的制度原因是什麼? 中國的改革開放是從農村開端的:解散人民公社,打破吃不下去的“大鍋飯”,實行聯產承包責任制的農村改革,最先給農民境遇帶來極大的改善,使他們在很短時間內解決了長期以來都未能解決的溫飽問題。改革開放釋放出的巨大能量推動了鄉鎮企業的興盛,農村勞動力的向外流動,以及整個中國的城市化進程。但穿過世紀之交到今天,中國的三農問題、農村社會轉型之艱難,至今仍然是困擾我們的難題。 在中國快速城鎮化的進程中,人們一邊驚異於城市面積和人口的急劇擴張,一邊又感嘆着鄉村精英的流失和鄉村社會的凋敝,悲哀着鄉愁無所寄託,並時常將其歸因為城鄉之間的人口流動。農村的留守兒童、留守老人、留守婦女問題越來越突顯,且似乎的確是伴隨着改革進程而出現的。但如果我們將眼光放長遠一點,並用結構性視角去看待分析這些問題,就無法迴避這樣的思考:今日鄉村的困境,包括老人自殺率上升、兒童認知能力偏低、女性負擔重、家庭生活不正常等等,僅僅是由於人口流動、青壯年勞動力外出打工造成的嗎? 難以化解的矛盾表現為新生代與舊體制之間的衝突:“舊體制”是指自改革開放以來形成並延續了30年之久的“農民工生產體制”,其中一個重要的面向就是“拆分型勞動力再生產制度”,其基本特徵是將農民工勞動力再生產的完整過程分解開來:其中,“更新”部分,如贍養父母、養育子嗣以及相關的教育、醫療、住宅、養老等保障安排,交由他們所在鄉村地區的老家去完成;而城鎮和工廠只負擔這些農民工個人勞動力日常“維持”的成本。 從中國農民的結構位置看,農民在歷史上一直處於被剝奪的位置,在特定時期甚至被剝奪殆盡。長久以來,他們總是社會變革代價的最大承受者,卻總是社會發展的最少獲益者,其二等國民的待遇勿庸諱言。農村一直是被抽取的對象——勞動力、農產品、稅費、資源(土地)。農村今日之凋敝,並非緣起於市場化改革後的勞動力流動,農民作為弱勢人群的種子早已埋下:傳統的消失,宗族的解體,信仰的缺失,地方社會之不存,這些在半個多世紀之前已經註定。 制度安排造成的結構性底層位置是造成農民苦難的主要原因。經歷了長久的城市與農村的分隔狀態,所謂“城鄉二元”已經不止是一種社會結構,而且成為一種思維結構。剝離了農民的權利所進行的城鎮化,是缺少主體及其自主選擇權的城鎮化。在這一過程中,農民的權利被忽略或被輕視,甚至被剝奪,他們缺少了在市場中公平競爭的資源和機會;農民被作為喪失了主體性、自己過不好自己的日子、不能自主決策的弱者群體。解決農民問題,推進中國的城市化、現代化進程,必須給農民還權賦能(empower),即還他們本應具有的生存權、完整的土地財產權和追求幸福的權利。 FT中文網:去年清華大學組織過一個關於“中國方案”的討論。您也提交了一份“中國方案”? 郭於華:我的方案非常簡單:一個國家、一個社會,正常就好。什麼是正常的國家?依法治國,推進憲政民主,保障憲法賦予國民的基本權利和自由,在法律框架下保證人民有追求幸福的權利。這個期望標準很低,並不是一個難以企及的目標。我曾經說過,改革升擋,可以從不做什麼開始。不做的意思就是放手,放開,至少先改變那樣一種高壓維穩的思維方式。社會轉型的路程可以開始走,哪怕走得慢,哪怕走走停停,哪怕步子邁得很小,都沒有關係,先走起來。 如果改革有後半程的話,我想應該發力的方向就是爭取一個自由市場經濟、憲政民主制度、自治公民社會的現代中國。 FT中文網:作為普通人,我們應該做些什麼? 郭於華:首先,我們每個人都要做一個比較健康的社會細胞。其實在這樣一個體制下,要保持一個正常的心態,正常的狀態都不太容易,但是我們儘量讓自己做一個健康的社會細胞。然後呢,我們要讓這個社會的力量逐漸有一個良性化的擴展,就是讓越來越多的人去認同普世的價值,去認同我們應該有更好的生活,我們應該保住自己的權利,逐漸地擴展我們的自由。 如果你是一個學生,那你就好好念書,就讓自己的思路變得很清晰,讓自己的頭腦變得很健康,然後你又很有能力,學問能做得很好,將來這些東西總能用得上的。大家如果都這麼做的話,這個社會總歸還會有一些健康力量在長。要一點一點來。但大家一定要有一個思想準備,就是這個過程真的不是一蹴而就。大家今天羨慕台灣,其實它的轉型也經歷了挺長的一個時段,也是台灣人民努力爭取來的,不是誰恩賜的。其實我已經看到很多年輕人今天在做各種各樣有意義的事情,比如很多人做環保、鄉土重建這類很具體的事情,而且利用新技術、互聯網方式在做。再比如網上有各種各樣的讀書群講座群,很活躍,就算被封了,封了再重來,除非你全面斷網。 不能要求所有人都到街頭去當勇士。如果你還是一個人,那麼早晚,你會要求過一種有保障的生活,再好一點,還要去追求一種比較幸福的生活,有尊嚴的生活。這都是人性最正常的要求。我相信沒有一種力量能跟正常的人性做永遠的對抗。

|

|

|

|

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

|

|

|

| 一周回復熱帖 |

|

|

|

|

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2017: | 黔驢計窮,重回閉關鎖國。 | |

| 2017: | 比郭文貴更能玩 中國影子政府總統命喪 | |

| 2016: | 人民日報近日發表的反黨論文披露:習核 | |

| 2016: | 毛主席以菩薩心腸對待劉少奇、鄧小平 | |

| 2015: | 圖說破四舊--中華民族空前絕後的浩劫(1 | |

| 2015: | 秋念:不出國,不愛國 | |

| 2014: | ||

| 2014: | 毛澤東的改革最偉大——為紀念毛主席誕 | |

| 2013: | 環球輿情調查:85%受訪者認為毛澤東功 | |

| 2013: | 毛澤東時代的民生:極其偉大的歷史進步 | |