關於大饑荒的著作不斷出版——非正常死亡數字已經從楊繼繩《墓碑》中的3,000萬飆升到馮客《毛澤東的大饑荒》中的4,500萬。中國官方的非正常死亡人數1000萬,有人評論說,數字相差這麼大,中國人的命真的這麼不值錢麼?

香港中文大學教授,清華大學長江講座教授王紹光指出統計數據也能做假,要研究大饑荒就要將其放在歷史與比較的視角來看,更不能輕忽民國時期對三年大饑荒死亡率急升的影響。

本文摘錄自《開放時代》2014年1月刊發“統計與政治”研討會記錄稿,王紹光教授關於大饑荒部分的發言:

今天上午聽發言時,我感覺有一個幾乎沒有言明的假設,即統計與政治的主要問題是數據的質量。大家關心的是數據質量好不好,數據存不存在虛假,但實際上,統計與政治的關係存在於使用數據的每個階段。

首先是數據本身,數據的真假、好壞。

二是關於數據的描述性分析。我待會要講的就是描述性分析,哪怕數據全部真實,政治對數據的描述性分析可以影響很大。

三是使用數據做因果分析,那裡面的政治影響就更是不得了。凡是做過因果分析的人都知道,如果最初做出的統計結果不符合自己預期,就會用別的方式再試一下,一直試到滿意為止。

除了因果分析,還有預測性分析,用現有統計數據做未來的預測,裡面的問題也非常多。實際上統計與政治的關係存在於跟數字相關的每個階段,而不僅僅在於某一個階段。

上面是題外話,今天我講的主題是“‘正常’與‘非正常死亡’——從歷史和比較視角看‘大饑荒’”。

我今天不討論數據的質量問題,也不估算死亡人數,因為我沒有這個能力,更何況做估算的大有人在。我要討論的是如何從歷史與比較的視角看中國的“大饑荒”。

我所使用的是中國與國際組織的數據,並假設它們是可靠的。當然,我並不認為這些數據都是可靠的,只是不在這裡糾纏數據的質量問題罷了。有些被廣泛使用的數據其實問題很大,孫經先老師會討論這方面的問題。

有一本新書大家可能都知道,就是香港大學馮客寫的《毛澤東的大饑荒》,有中文版,有英文版。兩個版本的封面都帶有饑民的照片,很悲慘,讓人心酸。

這種封面可以讓不明就裡的人誤以為這些照片真實反映了“大躍進”以後中國的情況,但是這兩個封面實際上反映了作者在使用“證據”方面極不負責的態度。其實,這兩張照片與所謂“大饑荒”毫無關係,它們不是拍攝於“大躍進”之後,而是拍攝於1946年5月,畫面中是湖南醴陵的饑民。熟悉中國災荒史的人都知道,1946年中國沒有什麼值得一提的災荒,但還是出現了這麼多饑民。拿解放前的饑民作為解放後所謂“大饑荒”的證據,這一方面是誤導讀者,另一方面也可以看做暗示一種比較,即解放前後的比較。

馮客:《毛澤東的大饑荒》中英文版封面都帶有1946年的饑民照片,與“大饑荒”無關

馮客書中有一句話我覺得說得很正確。他說:“人口學家會區分‘自然’與‘非自然’死亡,為的是估算大概有多少人本不會死,卻因為饑荒而喪命。”他接着說:“為了估算有多少‘額外’死亡,就必須設定一個平均死亡率。那麼什麼是比較合理的平均死亡率呢?”

這是一個相當好的問題,但對它的回答恐怕並不簡單。凡是講統計與政治關係的書都會講到使用平均值的問題。有一本有趣的書,題為《怎麼用統計來說謊》(How to Lie with Statistics)。大家知道馬克·吐溫有一句著名的話:“世界上有三種謊言:一種是謊言,一種是可恥的謊言,第三種叫統計。”這本書就是揭露有些人怎麼用統計說謊。該書第二章專門講平均值的問題,標題為“精心選擇的平均值”。作者說:“因為平均值的含義非常寬泛,它時常被人用作影響公眾看法的小把戲。”作者還說:“因為平均值對複雜的現象做出過於簡單的描述,它往往比無用更糟糕。”

2007年出版了一本書,書名是《狐假虎威》(The Tiger That Isn’t)。這個書名的意思是,擺弄數字看起來很不得了,其實往往不過是借數字來唬人而已。這本書的第五章也專談平均值,標題是“平均值:白色的彩虹”。這是什麼意思呢?本來彩虹由七色組成:紅、橙、黃、綠、靛、藍、紫,很多彩多姿,但如果你把彩虹弄出個平均值來,各種顏色一平均就是一片白了,黯然失色。這也就是說,如果用平均數來分析彩虹,彩虹就不再是彩虹了,毫無意義了。作者說,玩弄平均值有兩種手法,一是把生活中的起起伏伏全部抹掉,使它變得平淡無奇;二是把平均值當做“典型”、當做“正常”、當做“合理”。馮客說要找到一種“合理”的平均值,而這本書的作者告誡我們,要避免把平均值當做“合理”、當做“正常”。

還有一本書值得一提,它已有中譯本,題為《統計數據的真相》,其第五章的標題很醒目:“受操縱的平均值”。 作者一針見血地指出:“平均值通常模糊了事實上所存在的巨大差異,原因在於它完全掩蓋了平均值的離散度……在這裡可能存在兩種不同的情形,一種情形是,所有這些數值非常緊密地集中在平均數的周圍;另一種情形是它們四處分散,而不是集中在平均數的周圍。然而,人們僅僅根據平均值指標是看不到這兩種情形的區別的。”

正是因為平均值具有簡化複雜現實的功能,它經常被政客引用,也經常出現在學術討論中,因此我們常常看到由平均值引起的爭議。有笑話說,一位聚會的主持人向來賓介紹了比爾·蓋茨後宣布了一個好消息:由於蓋茨的到來,所有與會者的平均收入瞬間翻了無數倍。但這個好消息有任何實質意義嗎?

回到馮客的問題,為了計算“大饑荒”產生的“超額”死亡人數,先得有一個“合理”的平均死亡率。那麼,如何得出這個“合理”的平均死亡率呢?無非有兩種方式。

第一種方式是進行歷史比較,根據饑荒前各年的死亡率來計算平均死亡率。這樣做的話,需要確定包括饑荒前幾年。我看到有些人直接用1957年的死亡率,把它當做“合理”的平均值;還有人拿1957年、1962年、1963年的數據進行平均。這裡的關鍵是,用哪些年份進行平均,這本身就是政治性的選擇,因為選哪些年進行平均,關繫到分子和分母。

第二種方式是進行跨國比較,根據一組參照國家的死亡率計算平均死亡率。如果這麼做,關鍵在於包括哪些國家,哪些國家才算得上可比國家。

計算平均死亡率聽起來很簡單,其實未必如此。如果把芬蘭從1751年到現在的死亡率變化情況放在一張圖上,我們會看到芬蘭在1866~1868年饑荒時期死亡率達到80‰。這個死亡率是非常之高的,中國災荒的死亡率一般沒有那麼高,只達到千分之四五十左右。計算芬蘭這次饑荒前的平均死亡率比較容易,因為災荒前的各年的平均死亡率呈上下波動狀,沒有明顯的趨勢。

但是,換一個國家德國,情況就不同了。德國在1916~1918年也出現一次饑荒,死了不少人,死亡率攀升至25‰。但德國在1877年以後,死亡率長期持續大幅下降。1916~1918年間的死亡率雖然比前幾年高出很多,但低於下降趨勢出現前的正常死亡率。這樣,如要計算德國以前的平均死亡率就不容易了,取決於選多少年平均。

再看希臘的例子。希臘1941~1944年經歷饑荒,死亡率超過25‰。不過在饑荒前那些年,希臘的死亡率只是在短期內有所下降。在這種情況下,應該如何計算平均死亡率呢?

在1918年大流感發生時,美國黑人的死亡率是25‰,白人的死亡率是18‰。但什麼是“正常”的平均死亡率呢?是用黑人此前各年的死亡率計算“正常”,還是用白人同期的死亡率作為參照“正常”,或是用白人此前各年的死亡率計算“正常”?如果用後兩個指標,黑人的超額死亡簡直太高了。事實上,美國黑人與白人在死亡率上的差別一直持續到60年代末。人們完全有理由得到這樣一個結論:在20世紀60年代民權運動以前,黑人在美國一直是大規模超額死亡,也就是非正常死亡太多。

同樣的情況也出現在南非。1935年以後,南非白人死亡率幾乎維持在10‰左右,但黑人死亡率最初高達25‰,以後雖逐步下降,但仍然大大高於白人,差距到八九十年代才變得比較小。如果白人的死亡率是“正常”死亡率的話,黑人長期大規模“非正常”死亡。

上述各國的例子說明,計算“合理”的平均死亡率不是一件容易的事。

中國的官方統計數據顯示,解放後死亡率大幅度下降,從1949年的20‰猛降至1957年的11‰,但在1960年又猛升至25‰。饑荒過後不久,死亡率就跌至10‰以下了。短期內,變化如此劇烈,應該怎麼計算“正常”的平均死亡率呢?這不是個簡單的問題。

上面提到計算“正常”平均值的思路。從歷史比較的視角看,應與過去比,如與“大躍進”之前相比,這是大多數研究者的做法。但也可以和解放前相比,因為事實上馮客無心但潛意識地暗示了1946年的情況和大饑荒的情況差不多。從跨國比較的視角看,應與其他國家比。跟哪些國家相比呢?印度恐怕是最具可比性的國家。也可以與其他最不發達的國家比,因為中國1960年前後的發展水平屬於最不發達國家,比印度還差一點。

跟“大躍進”以前比較的話,必須記住阿瑪蒂亞·森在《飢餓與公共行為》中的告誡:“然而,必須記住,因為中國的死亡率早在饑荒前就已顯著下降,因此基於饑荒前死亡率的‘額外死亡’估計,是與一個低於世界上大多數窮國的饑荒前死亡率相比而得到的。”這句話是放在一個註腳裡面,而不是正文裡面。研究大饑荒的人都喜歡引用阿瑪蒂亞·森,但似乎很少有人注意這段話。這段話警示我們,計算額外死亡率所需的“合理”的平均死亡率不易確定。

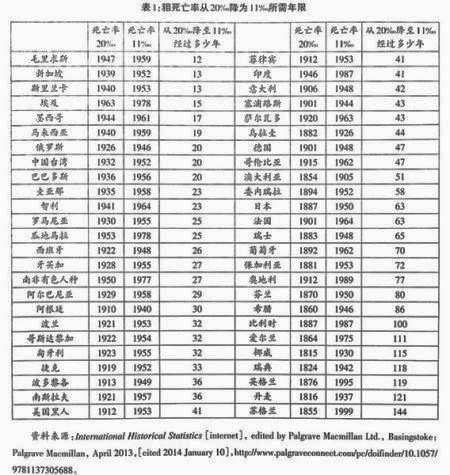

中國的粗死亡率1949年是20‰,1957年降至11‰,只用了8年時間。那麼,一般而言,粗死亡率從20‰降為11‰需多少年呢?請看這張表(見表1)。

在發達國家,粗死亡率從20‰降為11‰需要很長時間,最少40年,最長144年,這發生在19世紀與20世紀初,那時全球的醫療衛生水平都太低。越往後,需要的時間越短。毛里求斯粗死亡率從20‰降為11‰用的時間最短,只用了12年。但並不是所有後發達國家都是如此,如印度花了41年,菲律賓也花了41年。是中國“正常”,還是它們“正常”?所以,要講什麼是“正常”的平均數,不太容易。

實際上,最早研究分析大饑荒問題的美國學者朱迪思·班尼斯特(Judith Banister)也注意到這一點, 她說:“在降低死亡率方面,中國是個超級成功者。”留美人口學家王豐最近也在一篇文章中說:“在二十世紀後半葉全球人口轉型的過程中,中國是個超常成功者。”如果1949年以後,中國在死亡率下降方面一直都是“超常”的,我們應該拿什麼作為“正常”平均死亡率呢?

前面說,中國1960年的死亡率是25‰,那是官方的數據。也許有人會說,官方數據靠不住。大量非官方的數據當然更不靠譜。講非官方數據 ,要看學術界比較認可的數據,如朱迪斯·班尼斯特、安斯利·科爾(Ansley Coale)、傑拉德·卡洛(Gerard Calot)、巴茲爾·艾希頓(Basil Ashton)、蔣正華的測算。這些學者都認定1960年死亡率最高,但對死亡率到底有多高的估算不同,基本在30‰至45‰之間。

假設大饑荒最糟糕時的死亡率在25‰至45‰之間,與解放前相比可以得出什麼結論呢?關於解放前的死亡率有大量研究,這張表列舉了學界比較認可的估算(見表2)。

從表格上看,學界對民國期間正常的死亡率估算處於25‰到45‰之間。當時的一些研究也列舉了印度以及其他國家同期的死亡率數據。我們看到,民國時期的死亡率不僅高於印度,而且高於其他一切有數據的國家,是全世界死亡率最高的國家。需要指出的是,這裡引用的估算排除了戰爭(包括抗日戰爭與解放戰爭)的影響,是對民國“正常”狀況(尤其是所謂“黃金十年”)的估算。也就是說,“大躍進”以後最糟糕的情況相當於解放前的“正常”情況。如果沒有解放後的快速進步,1960年的死亡率也許會被看做很“正常”。

跨國比較,先跟印度進行比較。因為到1960年時,印度的人均GDP仍高於中國。我有兩組數據,一組是聯合國的數據,一組是世界銀行的數據。兩組數據都顯示,除了1960年,在此前後中國的死亡率都大大低於印度(約低10‰)。前面說過,研究中國大饑荒的人都喜歡引用阿瑪蒂亞·森的話,但會有意無意忽略他的如下論述:“我們必須看到,儘管中國饑荒死亡人數很多,但印度正常時期經常性剝奪所造成的額外死亡人數卻使前者相形見絀。對比中國7‰的死亡率,印度為12‰。將這一差別運用於印度1986年7.81億的人數,我們可以估計得到印度每年390萬的過多死亡人數。這表明,由於更高的經常死亡率,印度八年左右的死亡人數要比中國1958~1961年大饑荒中的死亡人數多。看起來,印度每八年都在努力往自己的碗櫥中填塞多於中國在不光彩的年份所放置的骸骨。”

這裡,森與合作者承認使用了學界最高的死亡估計(2,950萬人),如使用較低的死亡估計,那麼印度額外死亡人數超過中國1958~1961年饑荒造成的額外死亡人數所需時間不是八年,而是更短。此外,森與合作者假設中印在死亡率上的差別是5‰,但在六七十年代,兩者之間的差距實際上是7‰~10‰。因此,相比中國,除1958~1962年以外,印度每三年、每五年的額外死亡人數要比森與合作者估計的中國大饑荒死亡人數多得多。

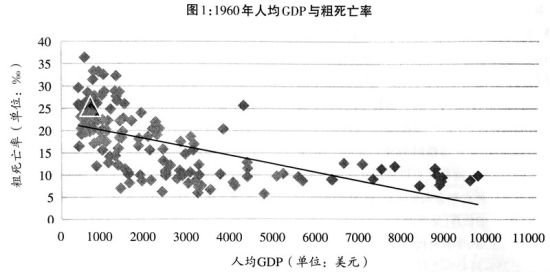

我們還可以拿中國1960年的情況和其他最不發達國家相比。按照1990年國際不變價格的美元計算,1960年中國的人均GDP在全球各國中排倒數20,印度排倒數31,換句話說,印度在1960年的人均GDP比中國要高。所以,拿當時的中國跟最不發達國家相比是有道理的,中國當年就屬於最不發達國家。

上一張圖(見圖1)上的橫軸是當年的人均GDP,豎軸是粗死亡率,每一點代表一個國家,其中中國由三角形代表。圖中使用的是中國官方數據25‰,在其他收入水平與中國相似的最不發達國家,死亡率在18‰~35‰左右擺動。如果用1962年的數據畫一張同樣的圖,中國的三角形就降到了10‰左右,可以與當時的發達國家相比了。這就是說,按官方數據25‰算,中國最糟糕那一年的狀況相當於最不發達國家的平均粗死亡率。

我們可以把上面的各種觀察做個小結。

與“大躍進”前相比,死亡率急升,但此前曾快速下降;與解放前相比,相當於解放前的“正常”情形;與印度相比,最糟時比印度的“正常”情形略高;與其他最不發達國家相比,相當於這類國家的“正常”情形。

最後,順便討論一個問題:與“大躍進”前後相比,困難時期什麼樣的人最容易折壽?

不少研究發現,嬰兒與兒童期的營養不良可能導致後期死亡率較高。例如,對芬蘭1866~1869年大饑荒的研究發現,這個時期出生的人,在17歲以前,比其他人更容易死亡。另一項研究聚焦於意大利那些在嬰兒與兒童期經歷過磨難的人群,發現直到45歲以前,這些人的死亡率都比旁人高。也有人研究中國“大躍進”後困難時期出生的人,發現在11~12歲以前,這些人的死亡率比較高。

我的推測是,三四十年代出生的人是營養不良的,這也許是導致1958~1961年死亡率較高的原因之一。憑什麼說三四十年代出生的人營養不好呢?有實際證據,這就是不同時期出生人群的平均身高。

大量歷史與比較研究發現,在一國之內(假設基因相同),各年齡組(不是個別人)的平均身高與其胎兒期、嬰兒期的健康和營養情況有關。一位澳大利亞學者研究了1935年到1975年出生的中國男人與女人的身高。他的數據統計表明,1935~1949年出生的男人平均身高在1.67~1.68米之間上下波動;1935年以前出生的人沒有數據,但想必其在胎兒期與嬰兒期的營養狀況也不會好到哪裡去。1949年後,男人的平均身高開始持續上升,到1957年已接近1.7米;女人平均身高比男人低,但變化趨勢也差不多。

換句話說,解放前出生的那些人在胎兒期與嬰兒期的營養狀況是比較糟糕的。“大躍進”後困難時期出生的人平均身高也有所下降(約0.3厘米),這說明營養狀況影響了他們的身高。但即使下降,這群人的平均身高仍比40年代末出生的人高1.5厘米。

解放前出生的人營養不好,他們在50年代末和60年代初的年齡應是15歲以上。在這裡,我引用李若建老師《困難時期人口死亡率的初步分解分析》一文提供的數據,我的解讀對不對,請李老師指正。文中列舉了貴州1958年和1960年死亡人口的年齡分布。

一般而言,嬰兒與兒童比較容易夭折。但對比1958年我們發現,1960年10歲以下各年齡組(即解放後出生的人)的死亡人數占全部死亡人數的比重沒有上升,而是下降了,反倒是10歲以上各年齡組(即解放前出生的人)死亡人口占總死亡人口比重是上升的。

這似乎意味着,由於胎兒期與嬰兒期營養相對更差一些,解放前出生的人到1958~1960年困難時期更容易死亡。與其他各省相比,貴州在1958~1962年間粗死亡率全國第二高,僅次於四川。貴州的數據基本上支撐我前面的假設。其他省是否有數據引證這個假設,這需要進一步的研究。

我感覺,現在對所謂大饑荒研究的角度還不夠多,需要研究的課題非常之多。我們看到像楊念群做疾病史,做到清代這段時間,其實建國以後的疾病史也非常值得研究。還有大量的東西可以做,而且很可能跟你解釋饑荒的東西是有直接關係的。台灣學者劉翠溶研究過台灣歷史上的疾病與死亡。那麼,“大躍進”前後疾病與死亡發生了哪些變化?在這方面需要有大量的研究。

(欒泠 編輯 多維新聞)

http://history./news/2014-09-15/59608706.html)

|