郭沫若與京都大學

郭京會

未等到紅葉全部泛紅,我就興沖沖地擇日來到奈良和京都。奈良和京都是日本1200年前的兩個都城,時代恰逢中國的唐代。高度發展的中國古代文化在唐代再次達到高峰,唐代文化則隨着日本派到中國去取經的遣唐史及兩國高僧的來往從大陸源源不斷地傳播到了東瀛。現在人們說去京都欣賞那眾多的廟宇及精緻的山水庭廊,就好比回唐代去逛了一回。不管這種穿越時空的幻覺是否說得過去,奈良和京都的確保存着大量的唐代同期的寺院,它們差不多再現了唐代寺院和庭院,令人流連令人陶醉。

首先參拜了奈良的唐招提寺,向唐代的高僧鑒真和尚表達敬意,他率領弟子們經歷六次險渡東海才最終到達東瀛,其間雙眼都失明了,他的坐像給人印像深刻。鑒真和尚到達日本前的年代裡也曾有中國的和尚到達過日本,但鑒真和尚的品格最高,他到達奈良之後馬上在東大寺給包括聖武天皇在內的四百多日本僧人舉行受戒儀式。而唐招提寺是後來鑒真和尚開基的日本律宗的大本山。

出了唐招提寺,我去攀爬了位於京都北面(洛北)的鞍馬山,這裡是鑒真和尚的弟子鑑貞高僧草創的鞍馬寺,它也是經歷了1200年之久的古寺,而且據說鞍馬寺的本尊有着保護世界和平的法力。山中的空氣使人感受到靈氣,通往奧院的綿延不絕的上山路是平安朝的才女清少納言和明治時代的女歌人與謝野晶子所喜愛的,她們都曾詠嘆過這裡。

我到鞍馬寺還有個目的是想親眼看看鞍馬寺有名的天狗。從叡電鞍馬站下車,一眼就看到從山坡處伸着長長的紅鼻子的天狗,果然名不虛傳,說它威武、說它神靈,總之像是有很大的威攝力。

天狗是個傳說,是日本民間傳說中的一個“怪物”,它赤臉高鼻並長着飛翅,手裡還拿着羽毛扇。它具有普通人沒有的神力。

郭沫若青年時代所作的詩有一首著名“天狗”發出昂揚的聲音:

我是一匹天狗呀!

我把月來吞了,

我把日來吞了,

郭沫若的外孫女藤田梨娜教授用日文所著的《詩人郭沫若與日本》一書中有一節專門講到詩中的天狗應是出自中國古代的神話,日食、月食是被天狗吞掉了一部分的太陽和月亮。天狗最早出現在《山海經》《史記》《漢書》裡。它在郭老的故鄉四川省流傳很廣,郭老還曾寫過一篇自傳體的小說叫《月蝕》。

郭老是否到過京都的鞍馬寺?曾經見過這生動的“天狗”嗎?郭老在日本留學、生活了兩個十年,無論是學生時期還是與安娜夫人及孩子們在一起生活的時候,因公因私都走過了很多地方。

我記得關於郭老曾到過京都的記載,在郭老的自傳中明確出現兩處,一是創造社初期商量具體事宜時,1921年,郭沫若從上海回到東京後,馬上去京都見了在三高和京大讀書的郁達夫、徐祖正和張鳳舉等。

郁達夫是我們已經熟悉的創造社早期成員、著名作家。而徐祖正也是最早參加創造社的成員。他與魯迅及魯迅的弟弟周作人交往很深。1934年周作人訪問日本時就是與徐祖正同行的,在徐祖正的引薦下,周作人訪問了郭沫若。1937年日軍侵入北京時,徐祖正擔任北師大校長,為抗議日軍占領校園,他將頭反覆撞到床上,撞得血流不止。而戰後,他發起聯名活動,證明周作人所作不是漢奸行為。

第二次則是郭沫若去京都大學拜訪內藤湖南的時候,這次是約了文求堂田中慶太郎的次子震二一起去的。因為散落在東京的甲骨文骨片的收藏家和博物館已經基本都訪問到了,在東京收集出共計二千片左右甲骨文的骨片。

郭沫若到京都大學拜訪了京大考古學教授、東洋史專家、內藤湖南及梅原末治。從他們那裡又搜集到了共計一千片骨片。內藤湖南時任京大考古學教授,但他本是記者,歷任《朝日新聞》《日本人》《台灣日報》等報紙雜誌記者。對比東京大學只吸收本校畢業生為教職人員的作法,京大則是不拘一格降人才。成為京大講師的內藤湖南只用兩年就成為了京大教授。在日本的東洋史研究上,有兩大派別,一是內藤湖南代表的“支那學派”、與中國學者間交流頻繁、友好往來;另一個是東大的“東京學派”,是以歐洲特別是德國人的立論為主導的。當時日本東洋史研究上,京都學派比東京學派更有影響,但戰爭期間兩派都參與了侵華研究。

清末民初時期逃到京都與內藤湖南交流甚多的文人除了羅振玉、王國維還有董康,後者是清末官僚,1926年他也曾為避軍閥追殺而避難東京,在東京他出入宮內廳圖書館、內閣文庫,也都是文求堂的田中慶太郎為他牽線搭橋。他也曾著有《書舶庸談》及《民法親屬繼承編修案》等書,只是沒有羅、王二人及後來的郭沫若人氣大。而辛亥革命時逃到日本的清末文人都帶過來很多的古書畫古籍,從帶到日本的古文物的數量來看,是羅振玉最龐大。

與郭沫若的交流,讓內藤湖南突然意識到:一直以為日本的漢學研究已經走到了前面,郭鼎堂的研究卻是令人大開眼界。

也難怪內藤湖南這麼吃驚於郭沫若的甲骨文等中國古代研究結果,他曾傲慢地講到過一件事:“光緒末年,中國各省的提學使十餘人來日本,其中還有校勘學的大家,卻都被島田很是戲弄了一番。”

這個島田叫島田很,是文求堂老闆田中慶太郎的東京外語大學中國語學科時代的同學,精通版本目錄學,有《古文舊書考》《群書點勘》等著書。最重要的是島田很還幫助三菱的岩崎彌之助收買下了陸心源的皕宋樓和守先閣的藏書共十五萬卷,建立了靜嘉堂文庫。靜嘉堂文庫是日本最大的私人博物館,現在日本舉辦的大型文物展中的展品,常常可以看到它的出品。

從這一點上也可以看出,為什麼郭沫若開始甲骨文研究時,到文求堂尋找羅振玉的著書,田中慶太郎接待表情冷漠,他當時一定是不看好名不見經傳的郭沫若來借大部頭線裝書的。

田中慶太郎是文求堂的二代老闆,文求堂1861年開始於京都四條附近,主要客戶是宮內,正值明治維新開始時期。到了明治時代,皇宮從京都搬遷到東京,文求堂也搬到了東京。作為擅長漢語的二世的慶太郎十分喜歡漢文古籍古本,向父親建議收購古書,作古書生意,經父親同意後,他還特地到北京連住三年,房子都置辦了。正是在北京居住的1909年11月,得到伯希和在北京展示敦煌寫本的消息和照片,立即轉告了京都大學的內藤湖南,同時,羅振玉也將這消息告訴了舊交內藤湖南。

羅振玉是在上海期間與來中國週遊時的內藤湖南相識的,他在逃到日本前也曾去日本訪學,與內藤湖南是同年出生、世界觀極為相近的密友。日本在吉林一帶建立滿洲國時,羅、湖兩人積極參與、出了不少力。

內藤湖南接到北京來的消息後,立即在大阪的《朝日新聞》上連續發表《敦煌石窟發現物》《敦煌發掘之事》,向日本介紹了敦煌的存在。內藤湖南在1910年8月專門趕到北京調查,並寫出了《派遣教授寫本視察報告》,接着帶弟子再赴巴黎收集資料,再寫出《歐洲所見東方學材料》。

在最初田中慶太郎拒絕郭沫若賒賬6元借走那本羅振玉的《殷墟書契考釋》後,田中慶太郎介紹郭沫若到東洋文庫里查找,東洋文庫里的資料非常齊全,郭沫若全力查詢。沒多久,當郭沫若捧着在國內出版碰到問題的《兩周金文辭大系》來找田中想辦法時,他已在交往中了解了郭沫若的研究狀況,痛快地接過去,答應在文求堂出版,儘管稿費壓得極低。從此郭沫若的研究著書開始文求堂出版,十年間共出版考古方面著作14本,其中9本是在文求堂出版的。

不光出版書,田中老闆還讓聰明的次子跟着郭沫若做弟子,有時郭沫若忙不過來時,田中老闆甚至親自為郭沫若到各處撰抄資料。

由田中慶太郎介紹,郭沫若到京都大學拜訪了內藤湖南。但京都大學裡其實還有一位教授與郭沫若關聯很大、甚至與中國民眾的運命有很大關係。他就是京大經濟學教授河上肇。1924年9月,當郭沫若準備再次帶着全家回中國前,曾繞路到佐賀縣的北山溫泉地的溪水邊租房、溫泉休養了一個月。那段時間裡他翻譯的書中有一本是河上肇的《社會組織及社會革命》一書,據郭沫若自傳中說到這本書對他的影響極大,但有趣的是郭沫若翻譯過後,向原作者河上肇提出了書中議論經濟作用太多、議論政治作用偏少的意見後,大教授河上肇竟然立即聽取了郭沫若的意見,自己向出版社提出了中止這本書繼續出版的要求。

河上肇這個大教授到底有多大?上個世紀二十年代初,河上肇與東京商科大的福田德三並稱“河上、福田時代”。河上肇寫的《貧乏物語》是當時日本的暢銷書,個人雜誌《社會問題研究》也反響很大,尤其是對馬克思主義的介紹在日本青年人中的影響很大。很多京大學生是因為河上肇而選擇考入京大。但到了1928年,發生了三.一五事件,文部省要求解散左傾學生組織,並對左傾教授進行離職勸告,河上肇辭職離開京大,後來被捕入監獄。

河上肇沒有到過中國,但經郭沫若翻譯在中國出版的他的書在中國青年中卻影響很大,尤其是影響了郭沫若本人。

我在京都大學的歷史展廳里,看到了一個已曾相識的名字:岩波茂雄,岩波書店的創始人。在醒目位置上展出的是他寫給京大法學部的中心人物佐佐木教授的橫幅,上面的內容是關於對當時京大及日本社會時政的觀點。

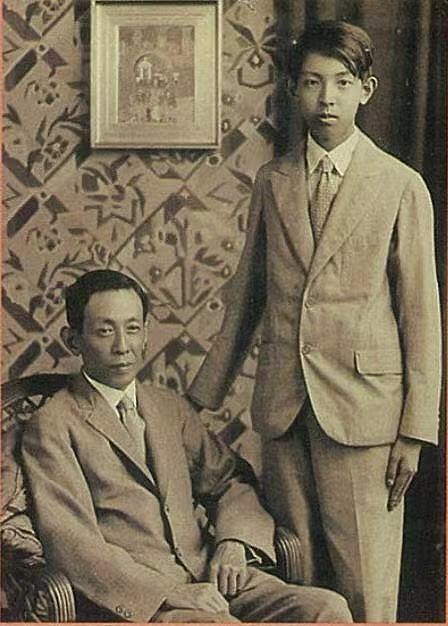

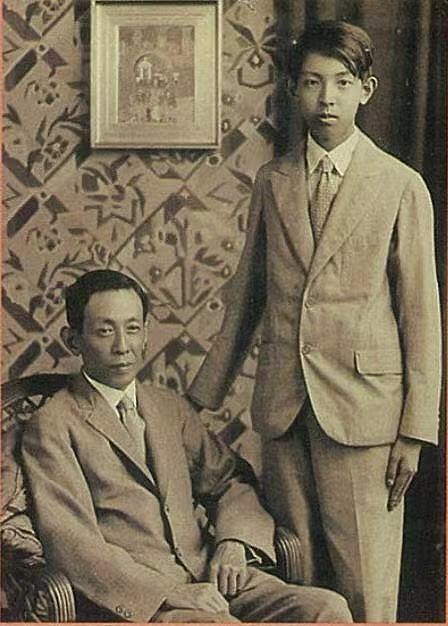

1937年,郭沫若秘密回中國後,留在市川的安娜及孩子們受到了憲兵的拘留和折磨,在那樣的環境裡,他們的日子過得很艱辛。但岩波茂雄向他們伸出援助之手,郭沫若的幾個孩子經他的資助,逐次考入京都大學,後來都成為各個領域的專家。

參考資料:

京都大學:《大學文書館だより》

武繼平:《郭沫若留日十年》

藤田莉娜 《詩人郭沫若與日本》

殷塵(金祖同)《郭沫若歸國記》