| 丽梦啊快把早餐吃了丈夫催我吃他的毒药 |

| 送交者: Pascal 2020年09月22日20:02:47 于 [五 味 斋] 发送悄悄话 |

|

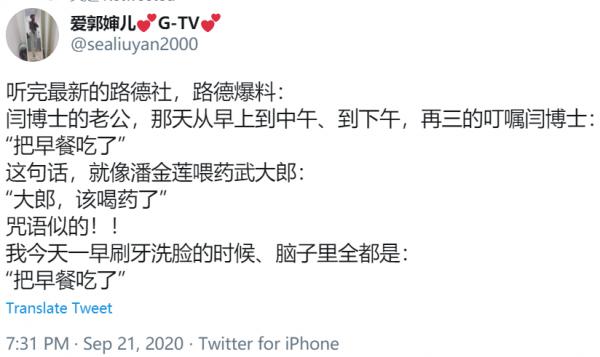

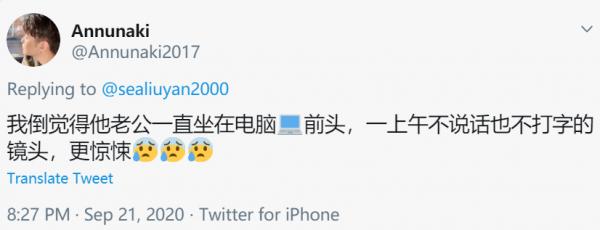

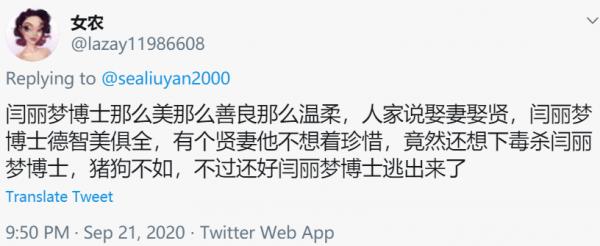

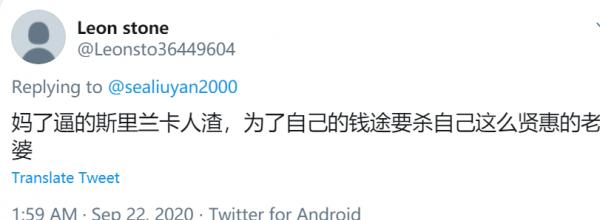

身处港大P3实验室的闫丽梦博士自2020年1月17日 与路德联系以来 不断匿名揭露CCP病毒内幕真相 后来是怎样暴露行踪 被斯里兰卡裔Malik Peiris察觉并传令给闫博士的 斯里兰卡老公 三次试图 Take her out 做掉她的 ?

闫博士说 她老公那天就是给她做了两个煎鸡蛋 她吃了一个 昏睡过去 连续几天心率过速 心脏严重不对劲 大郎,乖,快把这毒药喝了!

始自 54:19 左翼共产主义者联盟 Malik Peiris 裴伟士同志 2006年,还有一个重要的人物出现在香港的巴斯德,这就是裴伟士。而这个裴伟士在世卫于2004年成立H5参考实验室网络以应对H5N1带来的挑战,港大H5参考实验室是其创始成员之一,时任WHO总干事陈冯富珍以及Malik(裴伟士)参加了揭幕仪式。 Malik之前也曾是WHO的免疫专家战略咨询专家组的一员,在WHO多个委员会中服务,并代表WHO调查在中国大陆的H7N9甲型流感和在韩国以及沙特的MERS。 他同时也是美国国立卫生研究院NIAID流感监测与研究中心(CEIRS)计划的研究员,该计划旨在应对流感大流行的威胁。NIAID现在的主管是Fauci博士。 他还是《柳叶刀传染病》的编委。 1981年,他在英国获得D.Phil学位,他的学位论文的一个主要方面就是,抗体可能在促进而不是阻止病毒进入巨噬细胞中发挥了自相矛盾的作用。 1995年,他在香港大学下属的玛丽医院建立了临床和公共卫生病毒学的实验室。 1997年,香港首次爆发人类H5N1禽流感病毒,Peiris教授的实验室研究关注到了“细胞因子风暴”,它被认为是禽流感病毒发病机理的主要机制。 2003年,他的实验室分离出了SARS的病原体,6月份,他的实验室及其合作者已经使用实时PCR来诊断SARS。这个时候裴伟士在香港大学下属的玛丽医院。

闫博士婚照

“病毒来源于自然界,不可能在实验室中制成” 是掩盖一个惊人的阴谋所编织的一个谎言,是一种设计。 从2月18日多国27位科学家的联合在专业学术期刊上 发信声明到3月18日五位科学家联合发表专业论文, 都是在组织所谓令人信服的证据证明“病毒来源于自然, 不可能是实验室制成”。而在闫丽梦的第一份科学报告发布后, 这些科学家匆匆集结,采用这些粗制滥造的陈词滥调来证伪论文, 这个明显的时间线只能证明所谓的阴谋论在阴谋被证实确实 是阴谋时,那些将揭露真相讲真话拯救世界的英雄包括班农、 闫丽梦等贴上阴谋论者的标签的人的真实嘴脸显露地一览无余。 【DT挖掘战队出品】

2020年9月18日,在这个对于中国人来说十分特殊的日子,美国《国家地理》杂志(NATIONAL GEOGRAPHIC)刊发了一篇十分特殊的文章,“Why misinformation about COVID-19’s origins keeps going viral”,这篇文章主要内容是批驳闫丽梦博士的报告,并且直接指认闫丽梦博士的报告是一种谣言,文章中引用了众多美国科学家的观点进行了多方面的论述和认证。 由于这篇文章刊发在影响巨大的美国《国家地理》杂志上,并且涉及众多的美国科学家,DT挖掘战队在关注到这篇文章之后紧急行动,再次与我们的神秘正义科学家联手,进行了的这次挖掘行动。

刊发文章: Why misinformation about COVID-19’s origins keeps going viral Another piece of coronavirus misinformation is making the rounds. Here’s how to sift through the muck. 8 MINUTE READ BY MONIQUE BROUILLETTE AND REBECCA RENNER ________________________________________ PUBLISHED SEPTEMBER 18, 2020 TWENTY YEARS AGO, data scientist Sinan Aral began to see the formation of a trend that now defines our social media era: how quickly untrue information spreads. He watched as false news ignited online discourse like a small spark that kindles into a massive blaze. Now the director of the MIT Initiative on the Digital Economy, Aral believes that a concept he calls the novelty hypothesis demonstrates this almost unstoppable viral contagion of false news. “Human attention is drawn to novelty, to things that are new and unexpected,” says Aral. “We gain in status when we share novel information because it looks like we’re in the know, or that we have access to inside information.” Enter the Yan report. On September 14, an article was posted to Zenodo, an open-access site for sharing research papers, which claimed that genetic evidence showed that the SARS-CoV-2 coronavirus was made in a lab, rather than emerging through natural spillover from animals. The 26-page paper, led by Chinese virologist Li-Meng Yan, a postdoctoral researcher who left Hong Kong University, has not undergone peer review and asserts that this evidence of genetic engineering has been “censored” in the scientific journals. (National Geographic contacted Yan and the report’s three other authors for comment but received no reply.) A Twitter firestorm promptly erupted. Prominent virologists, such as Kristian Andersen from Scripps Research and Carl Bergstrom from University of Washington, took to the internet and called out the paper for being unscientific. Chief among their complaints was that the report ignored the vast body of published literature regarding what is known about how coronaviruses circulate in wild animal populations and the tendency to spill over into humans, including recent publications about the origins of SARS-CoV-2. The experts also pointed out that the report whipped up wild conspiracy theories and wrongly accused academic journals of plotting with conspirators by censoring important evidence. This paper just cherry-picked a couple of examples, excluded evidence, and came up with a ridiculous scenario. DAVID ROBERTSON, UNIVERSITY OF GLASGOW In July, David Robertson, a viral genomics researcher at University of Glasgow, authored a peer-reviewed paper in Nature Medicine that showed the lineage behind SARS-CoV-2 and its closest known ancestor, a virus called RaTG13, have been circulating in bat populations for decades. Virologists think this relative, which is 96-percent identical to the novel coronavirus, probably propagated and evolved in bats or human hosts and then went undetected for about 20 years before adapting its current form and causing the ongoing pandemic. The Yan report claims this hypothesis is controversial, and that RaTG13 was also engineered in a lab. But that flies in the face of the overwhelming body of genetic evidence published about SARS-CoV-2 and its progenitors. What’s more, the report was funded by the Rule of Law Society, a nonprofit organization founded by former chief White House strategist Steve Bannon, who has since been arrested for fraud. That’s yet another reason many virologists are questioning the veracity of its claims. “It’s encroaching on pseudoscience, really,” says Robertson. “This paper just cherry-picked a couple of examples, excluded evidence, and came up with a ridiculous scenario.” National Geographic reached out to other prominent virologists and misinformation researchers to better understand where the Yan report came from and what it got wrong. Along the way, they offered tips for overcoming misinformation surrounding the coronavirus. What do we know about SARS-CoV-2’s origins? Coronaviruses exist in nature and can infect many different creatures. SARS-like coronaviruses are found in bats, pigs, cats, and ferrets, to name a few. The most widely agreed upon origin of SARS-CoV-2, based on its genetics, is that its ancestors moved around in wild animals—swapping genetic features as they went along—before they jumped into humans. Scientists have yet to find the direct parent of SARS-CoV-2 in feral beasts, though its closest relatives exist in bats. The virus may have passed through an intermediate animal—pangolins have been implicated—and then evolved to become better at infecting humans. Or it may have made the jump directly from bats to humans, given past examples of such occurrences. After the original SARS outbreak in China 20 years ago, researchers began surveying wild bats in local caves and the people who live near them. A 2018 study found the genetic relatives of the original SARS virus in the winged mammals—as well as specific antibodies, a residual sign of infection, in their human neighbors. Finding answers to the precise events that led to a spillover pandemic is a “needle in a haystack proposition,” says Ian Lipkin, an epidemiologist from Columbia University, who co-authored an early research paper in Nature Medicine about the natural origins of SARS-CoV-2. The Yan report claims this Nature Medicine report had a “conflict of interest” due to Lipkin’s work in containing the 2002-2003 SARS epidemic, for which he received an award from the Chinese government. Lipkin says this accusation is “absurd,” and when asked for his view on the role of bioengineering in the origins of SARS-CoV-2, he adds: “There is no data to support this.” Uncovering the natural source of the coronavirus will likely require large-scale sampling of animals—including bat and human populations—in China to trace the evolution of the novel coronavirus. The World Health Organization is readying a team to conduct such an investigation in China, though a timetable has not been released. VIDEO EXCLUSIVE: FAUCI DISPELS COVID-19 RUMORS, ADVOCATES CHANGE In an exclusive interview with National Geographic, Anthony Fauci of the U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases addresses the misinformation about the origins of COVID-19 and what he hopes will change to prevent a similar crisis from happening in the future. What does the Yan report say? The Yan report attempts to tackle this question in a different way, starting with the murky claim that SARS-CoV-2 is bad at infecting bats, therefore it could not have come from them. But scientists point out that viruses are constantly evolving and passing between species. The initial spillover from bats to humans could have happened decades ago, allowing the virus ample time for its spike protein, the part it uses to enter cells, to optimize through natural selection to infect humans. Another argument made by the Yan report centers on the presence of a “furin-cleavage site” on the spike protein, a critical genetic feature that is thought to enhance the virus’s ability to enter cells. The report claims this feature is found on no other coronavirus and therefore must be engineered. But this statement contradicts findings: similar cleavage sites are found on bat coronaviruses in wild populations. “I’m going to scream if I have to explain the fact that many viruses have cleavage sites,” says Angela Rasmussen, a virologist at Columbia University. The report also asserts that SARS-CoV-2 is “suspiciously” similar to two strains of bat coronaviruses, called ZC45 and ZXC21 that were discovered by scientists at military labs in China. The authors claim these strains could have been used as a template to clone a deadlier virus. But other scientists balk at this idea. It looks legitimate because they use a lot of technical jargon. But in reality, a lot of what they’re saying doesn’t really make any sense. ANGELA RASMUSSEN, COLUMBIA UNIVERSITY First, the two strains differ by as much as 3,500 nucleotide base pairs, the chemical “letters” used in genetic code. As such, they would be a poor starting point for bioengineering SARS-CoV-2. Engineering a virus in which you had to replace more than 10 percent of its genome is inefficient, if not impossible, according to Rasmussen and several other virologists. The fact that these strains were identified at a Chinese military lab is also “just circumstantial,” says Robertson. The bat coronaviruses were circulating in wild bats and could have been discovered by anyone. The report also argues that SARS-CoV-2 has “restriction-enzyme sites,” or genetic sequences that can be cut and manipulated by enzymes. These genomic features are sometimes used in cloning, and the report claims their presence is indicative of an engineered virus. But scientists point out these sites naturally occur in all types of genomes, from bacteria to humans. “It looks legitimate because they use a lot of technical jargon. But in reality, a lot of what they’re saying doesn’t really make any sense,” says Rasmussen. She adds that the type of cloning that uses restriction enzymes is very outdated, and so it is unlikely to be used to make a viral bioweapon. And on a basic level, making an engineered virus is not a trivial matter. Scientists are still just trying to understand the molecular and genetic reasons why some viruses are more infectious than others. Adding features to a virus to make it more transmissible, for example, is called gain-of-function research. It is highly controversial for its potential to make bioweapons and was even banned in the U.S. for a time, limiting the data available on how it works. So how was the Yan report published? A hallmark of the pandemic has been a rapid influx of research and free sharing of information to increase the pace of discovery. This practice of posting “preprints”—reports that haven’t been reviewed by academic peers—has its advantages. “For the scientific community [it] has been very useful,” says Robertson, since more researchers can quickly analyze the available data. But preprints have a dark side too. Misinformation has been another hallmark of the pandemic, and preprints have played a role in fueling news coverage of unproven claims, including the virus mutating into a more deadly form, coming from snakes, or being less deadly than it truly is. “It can be very hard to disentangle when that’s real news and when it’s not news,” he says, citing the fact that even some peer-reviewed papers on coronavirus have made errors in the rush to publish. This mixture of honest mistakes and insidious ones may just be indicative of a larger trend with publishing during a rapidly evolving crisis. “I don’t think the preprint system is being weaponized so much as all channels of information are being used to disseminate misinformation: everything from social media to manipulating the mainstream media to preprints to peer-reviewed journals,” says Rasmussen. Bad news travels fast Despite the objections of experts, the Yan report and other similar instances of coronavirus misformation, such as the Plandemic documentary, have gained traction on social media because they take advantage of vulnerable human emotions. Those feelings can drive the viral spread of hoaxes. Back in 2018, Aral and his team at the MIT Media Lab put their novelty hypothesis to the test by analyzing 11 years of data from Twitter, or about 4.5 million tweets. Their calculations showed a surprising correlation: “What we found was that false news traveled farther, faster, deeper, and more broadly than the truth in every category of information that we studied, sometimes by an order of magnitude,” Aral explains. More is at play than just novelty, as Aral discusses in his new book The Hype Machine. The way people react to emotional stories on social media is intense and predictable. Vitriol fills the replies, and false news then becomes 70 percent more likely to be retweeted than the truth. A complicated combination of psychological factors is at work whenever a reader decides to share news, and otherwise smart people can become part of the cycle of disinformation. One factor is knowledge neglect: “when people fail to retrieve and apply previously stored knowledge appropriately into a current situation,” according to Lisa Fazio, an assistant professor of psychology and human development at Vanderbilt University. The human brain seeks out easy options. Readers cut corners, often sharing stories with grabby headlines before looking deeper into the story itself. Even when social media users do read what they share, their rational mind finds other ways to slack off. If you hear something twice, you’re more likely to think that it’s true than if you’ve only heard it once. LISA FAZIO, VANDERBILT UNIVERSITY For instance, humans are prone to confirmation bias, a way of interpreting new information as a validation of one’s preconceived notions. Motivated reasoning switches on too, and the brain tries to force these new conceptual puzzle pieces together, making connections even when they don’t fit. The most potent factor that warps critical thinking is the illusory truth effect, which Fazio defines with this scenario: “If you hear something twice, you’re more likely to think that it’s true than if you’ve only heard it once.” So prevalence turbocharges false news, and echo chambers then turn into self-perpetuating whirlwinds of misbelief. If the news involves politics, it gets yet another virality boost. “Political news travels faster than the rest of false news,” says Aral. “We can speculate that it’s such a lightning rod because it’s so emotionally charged.” And to Aral, the Yan report has every attribute of a false news story that was primed to go viral. “In terms of that specific story, I would say all of these analyses of why false news spreads apply,” Aral explains. “It’s shocking; it’s salacious. It’s immediately relevant to political debates that are happening, but obviously coronavirus is on everyone’s mind. Trying to understand its origins is a big story.” 这篇文章从结构上分为以下几个部分,并对每个内容进行中文大意翻译和内容编码 刊文涉及人物

本次挖掘解决以下问题:

搞清了这四个问题,我们也基本上明确了英雄闫丽梦为什么获得那么高的声誉和呼吁能够成为诺贝尔和平奖和生物医学奖候选者的真正原因。闫丽梦的揭秘、爆料以及相关的科学报告不仅仅是一个学术行为,一个学术上的对于真相的探索和研究,而是拯救人类,拯救科学坠入杀人魔道的一次义勇之举。 这篇文章究竟是什么? 首先我们明确《国家地理》杂志到底是什么。(英语:National Geographic)《国家地理》原名《国家地理杂志》(National Geographic Magazine),是美国国家地理学会的官方杂志,在国家地理学会1888年成立后的9个月开始发行第一期。国家地理为月刊。杂志的内容包括地理、科普、历史、文化、纪实、摄影等。国家地理学会(英语:National Geographic Society)是一个于1888年1月27日在美国正式创立的非营利科学与教育组织。学会的成立可回溯至同年1月13日,由33位初期创会会员决议创设目的在于“增进及普及地理知识”,在经过约两周的讨论后正式确定该学会的组织章程与营运计划,并开始运作。 该学会最为人所熟知的国家地理杂志与国家地理频道在2015年11月被划分到新成立的营利组织国家地理合股公司(National Geographic Partners)旗下,该集团的最大股东是迪士尼公司。 换句话说,《国家地理杂志》在2015年后属于营利组织国家地理合股公司(National Geographic Partners)旗下的品牌和杂志,国家地理合股公司(National Geographic Partners)是The Walt Disney Company和美国地理学会的合资企业,主要经营《国家地理》杂志和国家地理频道,國家地理頻道家族包括國家地理頻道、國家地理野生頻道、國家地理悠人頻道及國家地理世界頻道等,是全球在科學、探險及探索節目中的領導品牌,並擁有傑出的製作團隊與國家地理影像製片工作室。 《国家地理杂志》中文版本包括两种形态,一种是繁体版本的《国家地理》杂志,2001年1月,台湾的大地文化发行繁体中文版,后因其母公司锦绣文化倒闭,2002年9月起改由秋雨印刷成立秋雨文化承接发行权,2006年11月起再改由海峡文化发行,2012年10月中文版无预警停刊,2013年9月由大石国际文化复刊发行至今。 另一个是简体中文版。刊名为《华夏地理》杂志,2007年7月,《华夏地理》经中国新闻出版总署批准,与国家地理进行版权合作,和全球32个版本同步刊出国家地理的内容。 这里注意,《中国国家地理》和美国的《国家地理》不是一本杂志,而大陆的《华夏地理》杂志则是美国《国家地理》杂志的简体中文版。 这里有两个问题:A《国家地理》杂志为迪士尼公司所实际掌控;B《国家地理》杂志实际上通过《华夏地理》杂志已经通过了中共的新闻审查制度在中共国连续出版,就是说《国家地理》刊登这篇文章会被《华夏地理》翻译成中文版本在中共国被读者看到。 关于迪斯尼与中共国的勾兑关系本文不做挖掘,迪斯尼出品的电影《花木兰》受到抵制已经说明一定问题,而《国家地理》杂志在英雄闫梦丽推出第一份报告后如此着急地跳出来炮制这篇文章的目的也就昭然若揭了。 《国家地理》不是专业的学术期刊,而是具有盈利目的的科普期刊,我们要特别注意这个身份,《国家地理》杂志的文章不可能代表一个公正的立场或者说科学研究和探讨的态度去探究一个问题或者课题,一定带有一定的倾向性。而且这种倾向性不能损害其代表的股东的利益。虽然表面上这本杂志是美国国家地理学会的会刊,但是美国国家地理学会只是其内容的提供者,在在2015年成立以营利为目的的合资公司后,审定、刊文的权利从来不在美国国家地理学会。那么这样一个非学术类的科普类商业营利期刊刊登这样一篇文章的真正目的一定不是学术上的争辩和探讨。 根据2009年中科院一篇学术文章《关于美国国家地理频道运营模式初探》透露,“总部位于美国首都华盛顿的国家地理频道[国际],隶属于美国国家地理学会,是一个全球性的付费有线电视网。国家地理频道的主要节目内容包括探险发现、环保教育、科学新知、原野生态、世界旅游、人文风俗等。其节目已经荣获1000多个奖项,其中包括126座艾美奖和2个奥斯卡奖提名。目前,国家地理频道已经以34种语言转播至全球166个国家和地区逾2亿9千万收视户(包括非全天收视户)。国际权威研究组织Roper最新的研究结果显示,国家地理已成为全球最具影响力的品牌之一。”可见其在公众中的影响力。所以,这个时候选择《国家地理》平台刊载这篇文章一定是花了大价钱,并且是一次大的行动。 这篇文章的目的就和我们即将在《P4实验室第三季 CCP病毒三部曲之三 CCP病毒武器谎言防线篇》中揭示的这样,《国家地理》被定位为一个专业的“辟谣平台”,对闫丽梦(石正丽们的噩梦)报告这个所谓“科学谣言”(misinformation)进行辟谣和打假,和方舟子之流的所谓科学打假一个套路。 所以这篇文章就是面向公众的所谓科学打假辟谣文章,《国家地理》不过是一个被利用的有影响力的舆论平台。 那么我们关心的是,究竟是谁组织了这份文章,整合了那么多来自世界的科学家,能够在《国家地理》这样有影响力上的科普平台上进行刊发,并且能够翻译成不同语言的版本发行全球,究竟谁具有这么大能量,这些科学家真的是出于义举吗? 这篇文章怎么批驳闫丽梦的报告的 这篇所谓的“打假揭骗”文章和我们揭示的中共的惯用的手法没有什么本质的区别,因为他们批驳闫丽梦报告的本质就是这份报告初步揭穿了他们的谎言,而他们面对这种重磅揭示从正常科学上的争论和反驳一定是苍白无力的,只有一种方法,就是利用种种伎俩将白的彻底说成黑的,就是抵赖和不承认被谎言掩盖的罪恶,也就是CCP制造和释放病毒基因武器这一天大的秘密。关于CCP病毒的技术名词及详细的科普解读,DT挖掘机已经在《P4实验室第三季 CCP病毒三部曲之二_CCP病毒武器通俗说明书》中进行了详细地挖掘和揭示,也相信普罗大众在面对这些专业的技术名词时不再会一眼懵懂,而是具有自己的理智判断,当然这也是我们认清CCP病毒产生本源的基础。 既然是掩盖谎言,那么所进行分析列举的事实以及进行辟谣举证者一定和这个掩盖的谎言本身具有很深的关系,这就和英雄闫丽梦一样,一定和这个惊人的谎言具有深刻的关系,而这正是我们挖掘的基础所在。 这篇文章我们依据内容的性质进行了编码,在编码中也标注了其类别,具体编码见上表。 其中B开头的编码说明是文章表述的内容; 编码中出现C 是说明引用的一段重要的论述(专家或科学家所说的),这段表述是证明报告为假信息的重要证据; 编码中出现D后面论述的是此重要问题,注意这个问题不仅是报告中重点揭示的,也是要引用专家观点进行证伪和反驳的; 编码中出现E 说明引用的是视频资料,来证明报告揭示的是谎言。 我们按照上面的分类将这篇文章重新归纳和分类,制成下表: 这个表格基本展示了这篇文章是如何批驳闫丽梦的报告的,基本方法就是引用所谓的专家和科学家的话语和论述直接批驳说报告只是一种谎言,闫正丽炮制报告的目的不是为了揭示真相,而是制造新闻热点。 在C和E部分,重点强调了四位学术名人的论述和观点,包括DAVID ROBERTSON,ANGELA RASMUSSEN,LISA FAZIO、FAUCI四位的话语,直接证明报告所述内容为假,这就是中共在宣传上所惯用的领袖意见。如果不了解这四位科学家的背景以及和中共的关系,尤其是和CCP病毒的关系,很容易被迷惑。这种报道和论证制造了一种假象,学术上的大咖不约而同地的指正报告为伪科学,证明这篇报告对于CCP制造病毒的指控和揭示是不存在的。 在D部分,使用提出问题,有关专家解答问题的方法,逐一对报告所阐述的内容进行批驳。每一部分都有专门的专家进行论述,而且根本不隐瞒身份。 这篇文章就真正的演变为一篇科学上的辟谣打假文章,这个所谓的辟谣和打假团队的科学家主要由两部分组成,一部分是研究网络虚假信息传播的专家包括数字研究专家和心理专家,而另一部分则是病毒学家包括生物学、防疫医学、基因医学、计算生物学等领域的专家,从这种组合上看,可以说是一个豪华的科学打假团队。 在具体的分析这些专家的言论依据之前我们还是梳理一下闫博士的报告到底说了什么,闫博士的第一份报告的英文版本和中文版本的文件我们在“DT挖掘爆料 订阅频道”(https://t.me/DTinlosAngeles)中已经上传,感兴趣的读者可以下载,去认真阅读到底讲了什么。闫报告的核心观点是“SARS-CoV-2应该是以蝙蝠冠状病毒ZC45和/或ZXC21为模板和/或骨干的实验室产品,基于这些证据,进一步推测了SARS-CoV-2的合成路径,证明了实验室研制该冠状病毒是十分方便的,可以在大约6个月的时间内完成”。总结一下,就是SARS-CoV-2来源于中共的实验室,是人工制成病毒。 所以这篇文章极力反驳和证明的也就是“SARS-CoV-2不来源于实验室,当然也不是人工合成,而是源于自然界,自然变异产生造成此次传染大流行”。 我们列出在描述这些主要问题时这些科学家所列的证据。 这些科学家为什么要批驳闫丽梦的报告;这些批驳闫丽梦报告的科学家和中共和COVID-19到底有着怎样的联系。 在解读了这篇苍白无力不知所云的批驳文章之后我们不仅要问,这群所谓的世界上顶级的科学家为什么要整合起来,集体批驳闫梦丽的报告?我们知道,闫英雄的报告就是指向中共的一把利剑,而这些人拼命为中共洗地,那么他们和中共具有怎样的联系? 我们在挖掘数据基础中已经把本文涉及的科学家名单列出了一张基本表格,表格中列出了涉及每个相关人物包括科学家的任职来源。在这张表格中,我们首先删除文章的作者以及和病毒研究无关的科学家,包括一位信息传播研究领域科学家和一位心理学家,因为其观点与报告的专业性无关。在这张表格中将会剩余下列科学家: 在这11位科学家中,有几位科学家将会经常出现在我们以后的挖掘报告中,当然并不是说我们是因为这篇发表在《国家地理》上的文章而注意到了他们,事实上,在相关的挖掘资料中早已经出现了他们的名字。我们在下面就列举一二。 资料一Ian Lipkin,全名Walter Ian Lipkin,这位国际知名新病原发现领域权威专家至少在2016年已经是中国疾病与预防控制中心病原发现联合实验室主任,并且在2016年访问武汉病毒研究所,成为“葛洪·大师论坛”的演讲者。 美国国哥伦比亚大学Walter Ian Lipkin教授访问武汉病毒研究所 来源:时间:2016-01-27 2015年10月11日,应“葛洪·大师论坛”邀请,美国哥伦比亚大学Walter Ian Lipkin教授访问武汉病毒研究所,并为师生带来了一场题为“Small game hunting”的精彩学术报告,报告由石正丽研究员主持。 报告会上,Lipkin教授首先分析了新发传染病出现的原因,指出气候变化、人类活动方式的改变等因素促使新发病原对公共健康的威胁日益显著,因此亟需在野生动物、家畜、家禽以及人群中开展病原监测与病原发现研究,并开发快速、高效的病原诊断与检测方法。随后,他介绍了病原发现技术与策略的发展与革新,展示了高通量测序、利用核酸探针捕获病毒基因组(Virome capture sequencing platform for vertebrate viruses) 等分子生物学技术以及肽芯片等高通量血清学诊断技术的最新进展及其在病原发现研究中的应用。在报告中,Lipkin教授还与我所师生分享了其团队丰富的研究经验,如在沙特阿拉伯开展的MERS冠状病毒动物宿主调查、蝙蝠中丙型肝炎病毒属病毒的发现、纽约市褐家鼠中与人类疾病相关病原的调查等。 报告后,石正丽研究员代表病毒所为Lipkin教授颁发了“葛洪论坛”纪念章。此外,我所师生还与Lipkin教授就实验过程中遇到的问题以及技术培训等事宜进行了深入的讨论。 Walter Ian Lipkin是国际知名新病原发现领域权威专家,现任美国哥伦比亚大学公共卫生学院、感染与免疫研究中心教授,同时还担任美国国立卫生研究院(NIH)诊断与发现中心主任、中国疾病与预防控制中心病原发现联合实验室主任等重要职务。其曾研究开发了大量应用于病原监测和发现的分子生物学方法,发现了超过700种新病毒,在SARS、MERS等新发传染病的病原学研究、传染病应急响应等方面具有深厚的造诣。 资料二八国专家《柳叶刀》联署声明:我们与中国同行站在一起 (来源:http://virological.org/) 这篇文章的合作者也可谓“群星闪耀”,既有被 Discover 杂志誉为“全球最知名病毒猎手”、哥伦比亚大学教授 W. Ian Lipkin,也有来自著名研究机构博德研究所的传染病遗传学家 Kristian G. Andersen,爱丁堡大学生物进化研究所进化生物学家 Andrew Rambaut 教授。预印本论文一经公布,在推特上,众多著名病毒学家如哥大教授 Vincent Racaniello 都纷纷转载并支持,并大赞这个研究提供了对新冠病毒人为干预的强有力反击。 疑点分析:病毒并非算法所预测的最优化,而更像自然选择 目前已知有七种冠状病毒可感染人类,而这次的新冠病毒则是第 7 个成员。 其中,CoV-229E,-OC43,-NL63 和 – HKU1 在人群中普遍流行,通常引起普通感冒症状,另外三种 SARS-CoV、 MERS-CoV,以及此次的新冠病毒都具有严重的危害性,可导致重症肺炎甚至致死。 而引发新冠病毒合成论的一大疑点正在于,新冠病毒对人的 ACE2 受体具有高度亲和力。ACE2 受体是人与冠状病毒结合的关键部分,也就是说,病毒与人 ACE2 受体结合的亲和力越高,则病毒的传播性越强。 近日,来自美国得克萨斯大学奥斯汀分校发表的研究就详细分析了新冠病毒的 S 蛋白结构,还利用表面等离子共振技术(SPR)分析 S 蛋白与 ACE2 的亲和力。

结果发现,新冠病毒的 S 蛋白与 SARS 病毒在结构上存在差异,但整体相似度高。并且新冠病毒的 ACE2 蛋白与新型冠状病毒的亲和力是 SARS 病毒的 10 到 20 倍,这也是为什么新冠病毒的传染性更强。 而决定这种特性的某些关键氨基酸突变,与此前一些研究中预测可用于增强亲和力的氨基酸突变一致,因此,有传言称,这是由实验室定向突变而生成的病毒。 但这篇辟谣的最新研究论文提出,新冠病毒 S 蛋白与 ACE2 受体结合的关键部分为受体结合域(RBD),RBD 中的 6 个氨基酸残基决定了冠状病毒感染宿主的物种范围。 与具有 96% 基因序列相似度的菊头蝠冠状病毒相比,新冠病毒的 6 个残基(对应为 L455、F486、Q493、S494、N501 和 Y505)有 5 个发生了突变,这解释了新冠病毒与人类、非人灵长类、雪貂、猪、猫等 ACE 受体具有高亲和性,但菊头蝠冠状病毒却不感染人类的现象。氨基酸 F486 的出现,更像是新冠病毒针对人类和其他动物宿主发生的一个自然的进化突变。 并且,新冠病毒与 ACE2 的亲和力虽高,但其 RBD 还不是最完美的选择。有科学家曾对 ACE2 受体蛋白进行结构生物学分析,并预测了与其匹配程度最高的氨基酸序列,这与在新冠病毒 RBD 中发现的不同。新冠病毒 RBD 中的几个关键氨基酸残基与计算生物学预测的最适合结合人 ACE2 受体的氨基酸残基完全不同。 简而言之,正如文章作者之一 Andrew Rambaut 所言:“关键在于这个病毒非常适合感染人类,但是它感染人类的方法并不是计算模型当前所给出的最优化答案”。如果是邪恶的生物学家想要制造这样一种致命病毒,这个选择显然不是最好的办法。

研究团队的另一个发现在于,新冠病毒存在着不寻常的多碱基切割位点,而这些位点仅和低致病性禽流感病毒在细胞或动物中长时间多代传播后才存在,且其中存在的 O-linked 聚糖结构无法通过实验室细胞培养方式获得,通常需要免疫系统的参与。 基于上述对新冠病毒的基因组分析,团队明确写道:“重要的是,该分析提供了证据,表明新冠病毒既不是实验室内的产物,也不是manipulated virus”(Importantly, this analysis provides evidence that SARS-CoV-2 is not a laboratory construct nor a purposefully manipulated virus)。 那么,病毒究竟起源于哪,又将如何演化? 团队给出了两个他们认为可以关注的方向。 溯源刻不容缓 一种可能在于,在传染给人类之前,新冠病毒已在非人类动物宿主中进行自然选择并发生变异。 因为新冠肺炎在武汉华南海鲜市场爆发,因此此地可能存在动物传染源。而且,新冠病毒与蝙蝠 SARS 病毒序列相似度极高(尤其是 RaTG13),那么蝙蝠作为病毒的一个来源也是有据可依的。 但需注意的是,先前在人类中爆发的冠状病毒,其传播链中都有蝙蝠以外的动物,例如 SARS-CoV-1、MERS-CoV。以此类推,与新冠病毒密切相关的病毒可能正在一种或多种动物中传播。

初步分析表明,最近在非法进口到广东的马来穿山甲中发现冠状病毒,其中 S 蛋白 RBD 的 6 个重要残基与 SARS-CoV-2 一致。但尚未鉴定出整个马来穿山甲冠状病毒基因组都与新冠病毒足够相似,以支持直接人类感染。另外,穿山甲冠状病毒也不存在多碱基切割位点插入。因此,对可疑动物源的冠状病毒筛查,将是溯源的重点。 另一种可能在于,新冠病毒的 “祖先” 从非人类动物直接跃迁至人类。 这一种推测将更为可怕,因为,这意味着新冠病毒在进化出高度的 “适人性” 上天赋异禀:无症状的新冠病毒祖先在人类群体中悄悄传播,直到突变后引发肺炎疫情爆发。目前为止,所有测序的新冠病毒基因组都具有显著的 RBD 和多碱基切割位点,不同样本中的新冠病毒基因序列具有高度同源性,说明其具有共同祖先。具有上述基因组特征是通过在人与人之间的传播过程中进行适应而获得的。 我们如何测试新冠病毒的秘密传播增强了其对人类的适应性?回顾性血清研究可能会提供参考,并且我们已经看到一些此类研究正在进行。 Andrew Rambaut 在其推特中强调,新冠病毒具有任何已知蝙蝠病毒都没有的功能,它可能起源于更早种类的蝙蝠,但之后在另一种宿主中得到进化。目前尚不明确的是,它是否是在与人类高度相似(细胞 / 分子水平)的非人类动物上进化获得这种高度的“适人性”。 文章也提到,控制疫情、寻找其他更直接的中间宿主以防止再次爆发将是当务之急。 科研人员开启反击行动,《柳叶刀》刊登信件:支持中国公卫专业人员 Andrew Rambaut 所在的这支团队公开这篇研究不久,便获得了许多专业人员的认可,其中不少人都在推特回复中表示“阴谋论可休矣”。

在中国出现 COVID-19 的事件之后,有关该病毒起源的谣言、误传的传播令国内、国际上的科学家感到沮丧。这些谣言专门针对科学家和卫生专业人员,尽管他们中的一些人为抗击这一疾病付出了极大的努力,并以快速、开放性和透明性共享数据。 但是,错误信息有可能破坏广泛的全球合作,而这种合作对于抗击这已在各大洲蔓延的新冠疫情至关重要。 现在,全球一批科学家开始号召用科学反击此次疫情中出现的种种险恶言论:来自 8 个国家的近 27 位公共卫生科学家小组在《柳叶刀》上写信以支持与新冠肺炎作斗争的中国科学家、公共卫生和医学专业人员,并全面抗击其中的险恶言论。 这些科学家包括 Jeremy Farrar OBE 爵士,Jim Hughes(前助理外科医师,CDC NCID 前负责人,美国海军上将后公共卫生服务部),Rita Colwell(美国国家科学基金会前负责人)、Sai Kit Lam(美国国家医学科学院教授、马来西亚医学科学院院士,共同发现了 Nipah 病毒)、John Mackenzie(澳大利亚教育部长,WHO GOARN 指导委员会成员),Jerry Keusch 博士(前 NIH Fogarty 国际中心负责人)以及传染病研究和公共卫生领域的其他领导者。 他们发布这封信的目的,是在新冠疫情爆发的关键时刻尽可能扩大受众范围,以消除毫无根据的谣言,并且鼓励和声援中国同行。 以下为这封信中文版内容: 资料三美国Scripps研究所发表新冠肺炎起源相关评论 时间:2020年03月19日 来源:生物通 自从新型肺炎首次见报(Zhou, P. et al. Nature;Wu, F. et al. Nature)以来,关于新冠病毒SARS-CoV-2(又称HCoV-19)的起源问题一直有相当多的讨论。截止到3月11日,110多个国家的确诊病例已达121564例,死亡4373人。 自从新型肺炎首次见报(Zhou, P. et al. Nature;Wu, F. et al. Nature)以来,关于新冠病毒SARS-CoV-2(又称HCoV-19)的起源问题一直有相当多的讨论。截止到3月11日,110多个国家的确诊病例已达121564例,死亡4373人。 SARS-CoV-2是目前人类发现的第七种可感染人类的冠状病毒,HKU1、NL63、OC43和229E症状较轻,SARS-CoV、MERS-CoV和SARS-CoV-2可引起严重疾病。本文通过对基因组数据的比较分析对SARS-CoV-2的起源做了综合评述,结果清晰地表明,SARS-CoV-2不是一种实验室制造的或故意操纵的病毒。 文章作者Scripps研究所的Kristian G. Andersen、爱丁堡大学进化生物学系的Andrew Rambaut、哥伦比亚大学感染与免疫中心的W. Ian Lipkin、悉尼大学Marie Bashir传染病和生物安全研究所的Edward C. Holmes和杜兰大学医学院的Robert F. Garry等人的调查显示,COVID-19是自然进化的产物。 冠状病毒是一个大病毒家族,中国科学家率先对SARS-CoV-2基因组进行了测序,并将数据提供给全球的研究人员。基于此产生的基因组序列数据,中国政府迅速判断这是一种流行病。随后几家研究机构纷纷利用这些测序数据研究SARS-CoV-2病毒的几个特征,探索其起源和进化。 科学家分析了病毒的spike 蛋白基因,更具体地说,他们重点研究了spike 蛋白的两个重要特征:用于抓住宿主细胞的受体结合域(receptor-binding domain,RBD)和允许病毒裂解进入宿主细胞的裂解位点(cleavage site)。 自然进化的证据 科学家们发现,SARS-CoV-2的spike蛋白的RBD进化得能够靶向人类细胞ACE2受体(一种参与血压调节的受体),所以在结合人类细胞方面SARS-CoV-2非常有效。 假设有人想制造一种新冠状病毒,比较可能会从一株已知的能致病的病毒主干上构建,但SARS-CoV-2的主干与已知的冠状病毒有很大不同,其大部分与蝙蝠和穿山甲身上的相关病毒相似。 基于这两个特点,研究人员认为这是自然选择的结果,而不是基因工程的产物。 病毒的可能来源 根据本文作者的基因组测序分析,Andersen等人认为SARS-CoV-2最可能的起源遵循两种可能情况之一。 第一,病毒是通过在非人类宿主中自然选择进化到目前的致病状态,进而跳到人类身上。虽然研究人员怀疑蝙蝠是SARS-CoV-2最可能的宿主(因为其与蝙蝠冠状病毒非常相似),但目前还没有关于蝙蝠与人类直接传播的记录,表明蝙蝠可能是某个中间宿主而已。 另一个假设是从动物宿主中的非致病性病毒跳到人类,然后在人类种群中进化到当前的致病状态。例如穿山甲冠状病毒的RBD结构与SARS-CoV-2非常相似,穿山甲冠状病毒可能通过其他中间宿主传播给人类。 研究人员发现,SARS-CoV-2的裂解位点似乎与禽流感病毒的裂解位点相似。本文作者Andrew Rambaut警告,从现阶段的证据来看,我们很难甚至不可能知道哪种情况最有可能。如果SARS-CoV-2是从动物源进入人类,由于致病病毒株可能还在动物群中传播,那就可能再次跳入人类,那么未来随时都可能爆发疫情。如果是从非致病性冠状病毒状态进入人体,再进化出类似SARS-CoV-2的特性,这种情况再次爆发的几率较低。 原文:The proximal origin of SARS-CoV-2 资料四新冠病毒並非實驗室產物!自然子刊發文:有兩種自然選擇假說 2020年03月18日20:20 最後更新: 19日00:34 新冠肺炎疫情發生以來,“實驗室病毒泄漏”、“人工合成新病毒”等流言一度在網絡上傳播。北京時間3月18日,頂級學術期刊《自然-醫學》(Nature Medicine)在線發表了來自美國、英國、澳大利亞共6位科學家的一篇文章“The proximal origin of SARS-CoV-2 ”,對新冠病毒的起源進行了詳細分析。 通過對基因組數據的比較分析,作者們對新冠病毒的起源進行了綜述。他們提出一個關於SARS-CoV-2基因組顯著特征的觀點,並討論了這些特點可能導致的情況。他們的分析清楚地表明:新冠病毒並非源自實驗室,也不是一種故意制造的病毒,而是一種自然進化的產物。 這6位科學家分別為著名病毒進化學家美國斯克裡普研究院免疫學和微生物學系Kristian G. Andersen副教授(一作及通訊作者)、英國愛丁堡大學進化生物學研究所Andrew Rambaut、美國哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院感染與免疫中心主任W. Ian Lipkin、澳大利亞悉尼大學瑪麗·巴希爾傳染病和生物安全研究所教授Edward C. Holmes、美國杜蘭大學醫學院微生物與免疫學教授Robert F. Garry。 值得注意的是,作者當中來自哥倫比亞大學的Lipkin在國際流行病學領域聲名顯赫,被世界知名科普雜志《Discover》譽為“世界上最知名的病毒獵手”。 過去幾十年來,Lipkin一直置身於世界疫情爆發的最前線,包括紐約西尼羅病毒(1999年)、中國SARS(2003年)、MERS(2012-2016 年)、美國寨卡(2016年)和印度腦炎(2017年)。2003年,Lipkin是首批應邀協助中國抗擊SARS的國際知名專家。此後,他還協助建立了上海巴斯德研究所、廣州生物醫藥研究所等研究機構。 新冠病毒基因組兩個顯著特征 論文提到,自中國湖北武漢首次報告新型肺炎(COVID-19)以來,關於其致病病毒新冠病毒的起源一直討論頗多。新冠病毒是已知的第七種感染人類的冠狀病毒。SARS-CoV、MERS-CoV和SARS-CoV-2可導致嚴重的疾病,而HKU1、NL63、OC43和229E引發的症狀較輕。 通過比較α冠狀病毒和β冠狀病毒,作者們確定了新冠病毒具有2個顯著的特征。 第一,在結構研究和生化實驗的基礎上,新冠病毒似乎更適合與人類受體ACE2結合。第二,新冠病毒的S蛋白通過插入12個核苷酸,在S1-S2邊界處有一個多功能的多堿基酶切位點(弗林),同時導致了該位點周圍出現3個O-linked 的聚糖結構。 S 蛋白全稱為spike glycoprotein (刺突糖蛋白),是冠狀病毒的一種表面蛋白。ACE2全稱為血管緊張素轉化酶2,是人體細胞與冠狀病毒結合的關鍵部分。一種簡單的比喻就是,在冠狀病毒感染人體的過程中,S蛋白就像一把“鑰匙”,而人體細胞上的ACE2受體則像一把“鎖”。 以上这三份材料基本表述了两份相关文章,第一份是北京時間3月18日,頂級學術期刊《自然-醫學》(Nature Medicine)在線發表了來自美國、英國、澳大利亞共5位科學家的一篇文章“The proximal origin of SARS-CoV-2 ”(论文A),这五名科学家分别是著名病毒進化學家美國斯克裡普研究院免疫學和微生物學系Kristian G. Andersen副教授(一作及通訊作者)、英國愛丁堡大學進化生物學研究所Andrew Rambaut、美國哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院感染與免疫中心主任W. Ian Lipkin、澳大利亞悉尼大學Marie Bashir傳染病和生物安全研究所教授Edward C. Holmes、美國杜蘭大學醫學院微生物與免疫學教授Robert F. Garry。其中第一作者还包括美國斯克裡普研究院。Kristian G. Andersen、Andrew Rambaut、W. Ian Lipkin、Edward C. Holmes、Robert F. Garry这五位作者无一例外的出现在我们的表格中。也就是说,这五位专家在3月18日发表专业论文论证病毒来源于自然产生而非实验室人工制成,并且依据的证据和9月18日这份文章的表述十分雷同。那么这五位科学家的再次出面证伪只能说明一件事,在闫博士的报告具有严谨的科学逻辑和实锤的科学证据的情况下提出早已发表的论文作为证据说明他们在3月份早已预知英雄科学家要披露什么,是为报告的推出早期预备一个证据文章,发表在权威的杂志上。他们有这种神奇的预知能力吗?回答是不可能,只能说明者五位顶级的科学家在帮助中共掩盖一个天大的谎言。 这三份材料表述的第二份文件就是2月18日来自 8 个国家的近 27 位公共卫生科学家小组在《柳叶刀》上写信以支持与新冠肺炎作斗争的中国科学家、公共卫生和医学专业人员,并全面抗击其中的险恶言论。 我们列出全部的27位科学家:

这些科学家包括 Jeremy Farrar OBE 爵士,Jim Hughes(前助理外科医师,CDC NCID 前负责人,美国海军上将后公共卫生服务部),Rita Colwell(美国国家科学基金会前负责人)、Sai Kit Lam(美国国家医学科学院教授、马来西亚医学科学院院士,共同发现了 Nipah 病毒)、John Mackenzie(澳大利亚教育部长,WHO GOARN 指导委员会成员),Jerry Keusch 博士(前 NIH Fogarty 国际中心负责人)以及传染病研究和公共卫生领域的其他领导者。 在这批联名签署的声明中27位科学家共同的观点是证明病毒起源于自然并对所谓的病毒可能来源于实验室等阴谋论进行反驳。 我们注意到这两篇文章的发布日期,其中27位科学家的联名声明发布于2月18日,而且发布在柳叶刀上,这封信件显然不是一篇正常的学术论文了,而且论文中明确表明了自己的观点,以对武汉医务工作者的道义支持名义直接定义病毒的起源,并批驳科学家对病毒起源的种种质疑。而在一个月后的3月18日,又有五名病毒学家联名在学术期刊上发布另一篇专业论文,与这篇声明前后呼应,用于证明病毒源于自然,而在6个月后的9月18日,又用来作为批驳闫丽梦论文的证据,这真是不可思议。关于这两篇文件的详细解读我们将在病毒三部曲的最后一篇文章中进行,在这里仅仅展示其逻辑关系就可以明白这些所谓的科学家的证伪是多么的苍白无力甚至一种耍无赖了。 这张表格中其他三个人我们就不展开挖掘了,只是简单地揭示一下。 Carl Bergstrom是一个著名的网络推手,在网络上积极地抹黑和反驳闫梦丽的报告。 David Robertson,这位英国的科学家,是西交利物浦大学生物科学系的姜小炜博士的合作者,两人对中国采集到的2019新型冠状病毒和其他冠状病毒进行了初步的进化分析,结果表明它们与三种蝙蝠冠状病毒有很强的关系。姜博士解释说:“在SARS中,一部分蝙蝠冠状病毒组合在一起成为了一种新的病毒,这种新的病毒可以感染果子狸,然后果子狸传染给人类。”“与SARS一样,新型冠状病毒也很可能存在一种尚未被发现的中间宿主,而这可能就是武汉华南海鲜批发市场爆发疫情的原因。”也就是说,他是病毒来源于自然的证明者之一。 Kevin Bird这位著名的基因生物学家身兼三重身份,不仅是一名主要的网络推手,所谓的证伪闫丽梦博士报告,而且从基因学上展开论述并且是班农和这个报告关系的最重要的发现者。 Peter Daszak,生态健康联盟主席的身份已经说明了一切,生态健康联盟是被中共深度蓝金黄的一个研究组织,我们将在今后的挖掘文章中深刻揭示。 如果把揭示“病毒来源”比作成对中共的战争的话,那么这些科学家和《国家地理》杂志究竟代表对战双方的哪一方呢? 福奇博士的视频 福奇的视频采访来源于2020年5月份,是经过剪辑后或者重新采访进行剪辑的版本。当然福奇的表述没有什么本质的变化。注意这个采访的完成是在5月份,也就是远在闫梦丽的报告出来之前。用5月份的采访的观点来反驳9月份的报告内容没有什么新奇之处。 福奇5月份接受《国家地理》访问时针对政治圈开始炒作的病毒起源论以及中国责任论等,他表示“这是一种无意义的讨论,新冠病毒的结构经过科学界大量研究,其不可能是人类已知科技能人为创造出的。至于另一种阴谋论结构为“有荒野求生外发现病毒带回实验室,然后从实验室泄漏”这种论述类型的故事,本质是一种自我循环论证(circular argument,指逻辑上自己证实自己的谬论)的无意义讨论,是一种永无结果的浪费时间,一个可传染人的病毒若已成形且存在野外那可以有任何途径散播,不论是否存在那假想中的实验室或泄漏事件其本质对大流行都影响甚微且你永远也无法有证据去论证。最后他鼓励公众从同行审议制的严谨科学期刊上找疫情讯息,少听信媒体上评论员和政治圈的发言。”福奇的观点是病毒不可能是人类已知科技人为制造,更不可能是实验室泄漏,那么只有一个可能,来自自然界变异产生或者来自火星和外星人。而真相是,闫博士的报告不仅证明病毒来源于实验室,而且揭示了合成病毒的可能路径和时间。 以福奇博士的影响力和在科学界的形象,在面对闫丽梦的报告时,人们如何面对福奇博士这次的证伪表述——直接地为中共洗地和站台,如何评价他,我们将拭目以待。

“病毒来源于自然界,不可能在实验室中制成”是掩盖一个惊人的阴谋所编织的一个谎言,是一种设计。从2月18日多国27位科学家的联合在专业学术期刊上发信声明到3月18日五位科学家联合发表专业论文,都是在组织所谓令人信服的证据证明“病毒来源于自然,不可能是实验室制成”。而在闫丽梦的第一份科学报告发布后,这些科学家匆匆集结,采用这些粗制滥造的陈词滥调来证伪论文,这个明显的时间线只能证明所谓的阴谋论在阴谋被证实确实是阴谋时,那些将揭露真相讲真话拯救世界的英雄包括班农、闫丽梦等贴上阴谋论者的标签的人的真实嘴脸显露地一览无余。 一切都已经开始。 本文终。 |

|

|

| ||||

|

|

| 实用资讯 | |

|

|

| 一周点击热帖 | 更多>> |

| 一周回复热帖 |

| 历史上的今天:回复热帖 |

| 2019: | 长安街戒严,女生回家都要被男警察体检 | |

| 2019: | 香港彩虹小巴上的群辱 | |

| 2018: | 上海。两件趣事 | |

| 2018: | 贸易战或其它战,恶果总是首先让中国农 | |

| 2017: | 人生百年唯此二十年为金,千万珍惜 | |

| 2017: | 遭中国抵制后韩出口增幅跃居世界首位 | |

| 2016: | 山城兄弟:“抗美援朝”是一场什么战争 | |

| 2016: | 南来客:我怎么读历史 | |

| 2015: | 才知道,原来陈景润的老婆是他看病住院 | |

| 2015: | 雪山下的绛珠草:想哪说哪之港台中(1 | |