| 當代科學挑戰達爾文進化論 |

| 送交者: 駱駝 2022年10月23日19:33:00 於 [五 味 齋] 發送悄悄話 |

|

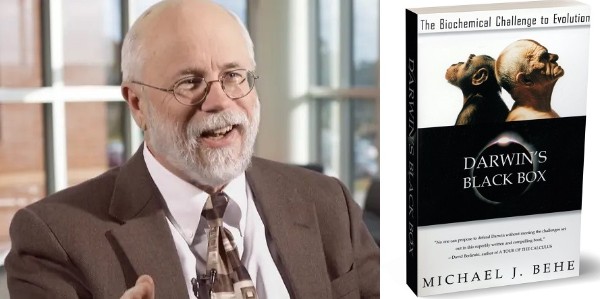

1996年,美國里海大學教授邁克.比西出版了學術專著《達爾文的黑箱:生物化學對進化論的挑戰》,立刻引起轟動。各大媒體爭相報道。《自然》雜誌、《紐約時報》等重量級刊物發表長篇書評。書的影響力遠超學術界。各領域的知識分子們紛紛討論它提出的問題,熱度延續到今天。

圖1. 麥克.比西(Michael Joseph Behe, 1952 - )和他的著作《達爾文的黑箱:生物化學對進化論的挑戰》(Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution)。他是里海大學生物化學系教授。此書出版時他只有34歲。 不可簡化的複雜性比西提出了一個新概念,“不可簡化的複雜性”(Irreducible Complexity)。他發現細胞內部存在這樣的系統,它由多個部件組成,部件之間互相配合完成某項功能。如果任一部件缺失,整個系統就無法完成既定功能,生物的生存方式於是被破壞,生物甚至死亡。 不可簡化的系統從根本上挑戰達爾文進化論。現代進化論有兩點核心,一是基因突變,就是DNA上鹼基發生隨機變化,造成生物改變。二是適者生存。生存環境挑選哪些個體得以生存、有機會將基因被傳給後代,哪些個體無法生存、基因被淘汰。這兩點造成生物從無到有,由簡入繁,從最低級的單細胞生物,經過幾十億年的緩慢進化,最終發展出最高級的人類。這兩點中任一被否定,進化論也就被否定了。而比西發現不可簡化的複雜系統,從一開始就必須高度複雜,不可能由更簡單的系統逐漸進化而來。

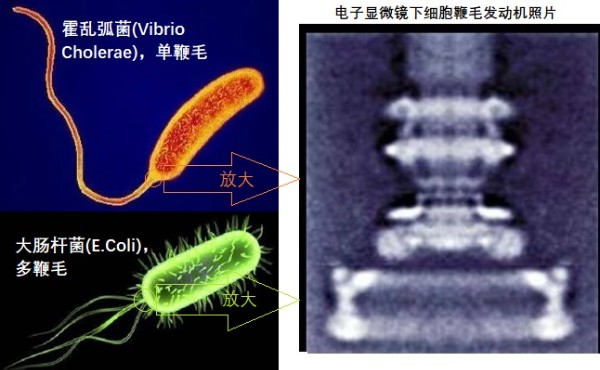

圖2. 單細胞細菌與鞭毛髮動機(Flagellum Motor)。左側是示意圖,右側是電子顯微鏡下的鞭毛髮動機照片。很多生活在液體裡的單細胞生物有鞭毛,鞭毛根部存在鞭毛髮動機。鞭毛旋轉,推進整個細胞移動。比西以之為例,解釋不可簡化的複雜系統。

圖3. 鞭毛髮動機三維示意圖與刨面圖。 單細胞生物是地球上出現最早的、數量最多的生命形式。它們身上的鞭毛髮動機是實實在在的發動機,其結構與人類製造的電動機很相像,也有定子、轉子、主軸、軸瓦、控制與剎車系統等部件。這些部件由不同種類的蛋白子分子構成。鞭毛髮動機共由約50個部件、約30種蛋白質分子構成。每個蛋白質種類下的分子數量各異,少的只有幾個,多的有幾千個。發動機最粗的部分直徑約20納米,鞭毛長度約15,000納米,長度近千倍於直徑。作為參照,納米是百萬分之一毫米,原子直徑通常在0.1到0.5納米之間。鞭毛髮動機的轉速在每秒100次數量級,不但極快而且控制精準,能在四分之一圈內停止並換向。其能量來自細胞內帶電質子的流動,能量轉換效率大於95%,遠好過任何人造發動機。 達爾文進化論認為,複雜系統都由簡單系統進化而來、最初的生命來自無生命化學成分機緣巧合混合在一起。鞭毛髮動機含30種蛋白質。它應該曾經只有29種蛋白質,再早28種、27種、26種……以此類推。因為進化的源頭是基因突變,突變都是完全隨機的,所以一次突變只能產生一種新蛋白質,不能同時產生多種新蛋白質,因為處在DNA不同位置上的基因突變不會互相協調。但比西發現鞭毛髮動機上的多種蛋白質必須同時出現。如果不是,發動機就不能工作,就會成為一坨死肉,細胞就不能游動,必將死亡。所以不可簡化複雜系統的大量存在,否定了達爾文進化論。 一 現代生物學簡介

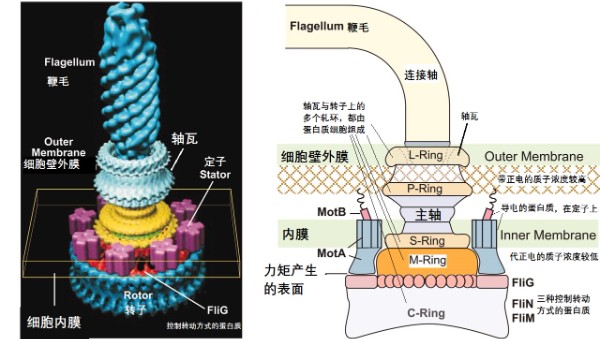

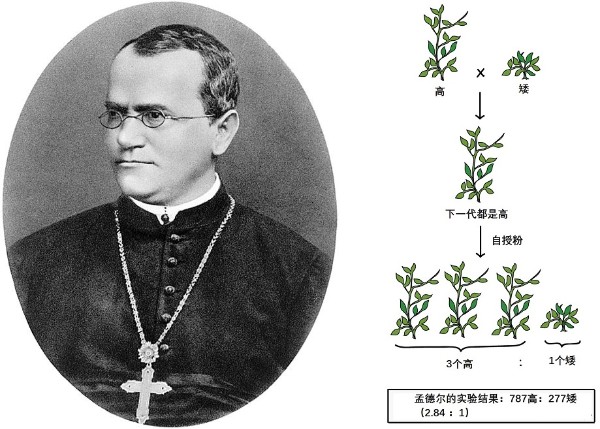

圖4. 達爾文進化論的歷史演變。 在達爾文創立進化論的同時期,奧地利天主教修道院裡有一位修士孟德爾,通過培育豌豆實驗發現了一系列生物遺傳規律,後代被稱為孟德爾定律。但這兩位大科學家的遭遇迥異。前者聲名鵲起,後者卻被冷遇。當時的科學界沒理解孟德爾理論的重大意義,所以他生前默默無聞。根據廣為流傳的軼聞,達爾文去世後,人們在他的書架上發現了孟德爾的論文,可惜還沒拆封。

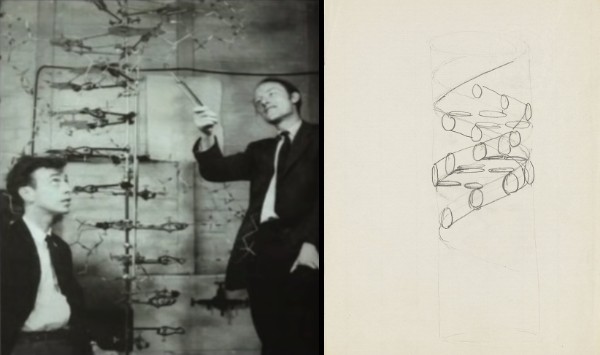

圖5. 格雷戈爾·孟德爾(Gregor Mendel, 1822-1884)與他著名的豌豆實驗。他是一位天主教奧斯定會(Augustinians)修士,奧地利聖托馬斯修道院(St Thomas's Abbey或Starobrněnsky klášter,位於現在的捷克境內)院長,也是生物學家,氣象學家,和數學家。 孟德爾去世後近半個世紀,到了1920年代末,科學家們才重新發現和認識他的理論,並將其與達爾文進化論結合,形成“新合成理論”,就是現代達爾文進化論的前身。從此在歐美各地,新一代科學家們在新合成理論的指引下,陸續獲出重大發現。比如英國生物學家E·B·福特(Edmund Ford,1901-1988)開創了生態遺傳學。美國生物學家摩爾根(Thomas Morgan,1866-1945)通過研究果蠅遺傳突變,確認了染色體是基因的載體,發現遺傳連鎖定律,等等。總之,達爾文進化論的追隨者們碩果纍纍,因此快速占領生物學前沿。進化論也成了生物學界的絕對主流理論,一直延續到今天。 二次世界大戰後,顯微成像技術進步迅速。1953年,沃森和克里克利用最新的X光顯微技術,發現了DNA雙螺旋三維立體結構,開創生物學的新紀元,並獲得1962年諾貝爾獎。

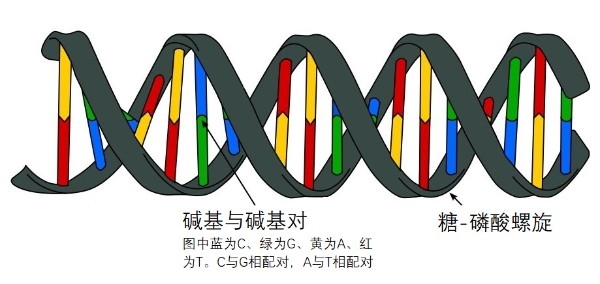

圖6. 詹姆斯·沃森(James Watson,1928-)與弗朗西斯·克里克(Francis Crick,1916-2004)在一個DNA雙螺旋結構模型旁討論問題、以及克里克當年在草稿紙上畫出的DNA雙螺旋結構。他們當時同在英國劍橋大學,前者是美國人,後者是英國人。在做出這項重大發現時,他們都很年輕。沃森只有25歲,克里克37歲。有趣的是,年輕的沃森是老師,而年長的克里克還是個博士生。他們的文章發表在《自然》 期刊上,題目為《DNA的結構》(A structure for deoxyribose nucleic acid)。 之後,生物學界掀起DNA研究熱潮。多數科學家專注DNA的物理和化學性質,試圖從中找到它的運作機理。但克里克另闢蹊徑。他在1957年9月於倫敦大學學院做了一次講演,公布科學史上的另一項重大發現,並於1958年成文發表。其核心觀點有二。一是DNA中鹼基排列表達的是信息,就像電報碼、或計算機程序,而鹼基的物理和化學性質並不重要。二是DNA控制蛋白質的生成。信息從DNA傳入蛋白質,控制生物的形態和功能,但是蛋白質不能改變基因,信息不能從蛋白質回傳給DNA。這就是大名鼎鼎的“分子生物學的中心法則”(The central dogma of molecular biology)。

圖7. DNA就是脫氧核糖核酸,是一個雙螺旋結構。每個螺旋上有大量鹼基(Nucleobase,簡稱base)相連。鹼基分4種,A、T、C、G。在兩個螺旋之間,鹼基與鹼基互相配對,形成鹼基對(base pair),A與T或C與G。可見,鹼基如同字符。就像字符串在一起形成文章,或計算機程序,DNA上鹼基串起來表達各種生命信息,比如蛋白質分子的氨基酸排列順序等。克里克在二戰期間為英國軍隊做研究,接觸過密碼破譯。這段經歷大概促發了他的革命性發現。 沃森和克里克之後,現代達爾文進化論的大框架就位。它認為DNA是生命的控制中心。DNA上的基因突變是生命變化的源頭。而生存環境決定哪些變化存活並遺傳給後代,哪些消亡。生命依據這個機制由簡入繁。把這個邏輯前推,最初的生命最簡單,且來自更簡單的非生命物質。這套理論也被稱為“現代合成理論”、“新達爾文主義”、或簡單講“達爾文主義”。它的核心特點是,生命變化無方向、無外界指引、無目的。如果這點不成立,進化論也就不成立了。 細胞是座數字化工廠

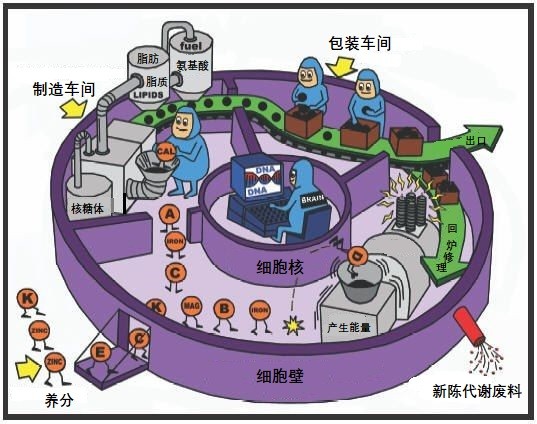

圖8. 恩斯特·海克爾(Ernst Heinrich Philipp August Haeckel,1834-1919)。德國著名生物學家、哲學家,是把達爾文進化論引入德國的思想先驅。他在1905年寫道,“細胞就是一個簡單、均質、類似漿糊的小球”。 科學界長期低估生命的複雜性。細胞是生命的基本單元。早期科學家以為細胞內部只有一些靜態的化學成分。從1970年代後期開始,實驗技術大幅提高,比如生物顯微技術的分辨率逐漸達到原子級。生物工程技術也進步很快。比如1977年英國科學家桑格(Frederick Sanger,1918-2013)發明了可靠的DNA測序技術。1983年,美國生物化學家穆利斯(Kary Mullis,1944-2019)發明在生物體外複製DNA片段的PCR技術,就是目前國人做核酸檢測背後的科學原理。1990年代末,高效率的DNA測序技術變得成熟,等等。科學家們因此可以更直接、更全面地觀察細胞。 科學家們這才驚訝地發現,從最簡單的細菌到人類細胞,每個都是一座非常複雜、非常繁忙的數字化工廠。比如細胞里有幾千萬蛋白質分子,分成幾萬到幾十萬個種類,都是在DNA控制下,在細胞內部生產出來的。細胞每隔幾分鐘到一小時就分裂一次,所以要永不停息地製造各種成分。細胞內很多條“生產線”並行,互相通訊,互相協調,又有各種管線、貨物運輸載體、信號通訊載體、實時糾錯體系、廢料處理系統,等等。細胞很像個現代化大工廠,DNA就是工廠的總控計算機,鹼基編碼就是計算機軟件,包括操作系統,也包括應用程序。

圖9. 細胞內部運行示意圖。它如同一個複雜、繁忙的數字化工廠。細胞核是總控室,細胞質是廠房,內有多條功能不同的生產線。細胞核內的DNA含有數字程序信息,以數字化方式控制整個“工廠”的生產。 細胞內部運行的短視頻以下四段小視頻,原本用於現代生物學教學,內容在科學意義上是精準的,都來自網絡。(如果讀者閱讀的是此文的PDF版,可在我的GITHUB網址上找到這些視頻 https://github.com/luotuo123456/lyz)。 視頻1. 細菌鞭毛髮動機的工作方式。 視頻2. 驅動蛋白(Kinesin protein)在微管(microtubule)上行走。微管就是細胞內部的貨物和信號通路。為了完成一項功能,微管可以被迅速建造。任務完成後,它又可以被迅速拆除,以避免阻擋其他系統工作。驅動蛋白是一種蛋白質分子。它真的有兩隻腳,可以在微觀上像人那樣走動,跨過障礙物,扛起遠大於自身的負荷。

視頻3. DNA複製過程。首先,雙螺旋的DNA要分離,視頻種藍色蛋白質叫解旋酶(Helicases),套在DNA上,高速旋轉,把相互纏繞的雙螺旋解開。解旋酶的轉速與噴氣發動機的轉速類似。解開後,每個螺旋都需要自我複製,產生兩個新DNA。視頻中右側螺旋複製過程是連續的,比較直截了當。但左邊的因自身螺旋是反向的,複製也只得是反向的,所以過程較複雜,必須分段進行。

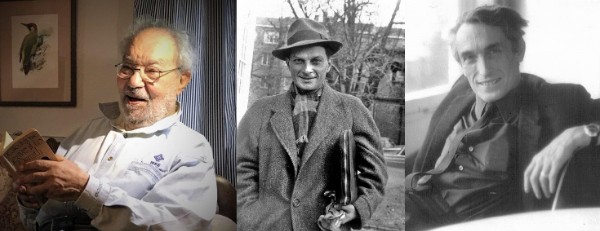

視頻4. 蛋白質製造過程。一個蛋白質分子通常由數百個氨基酸(amino acid)串在一起構成,並在3維空間裡摺疊成特定形狀。氨基酸又分成約20種,氨基酸的不同排列組合構成不同種類的蛋白質。細胞核里的DNA利用自身鹼基排列記錄蛋白質中氨基酸排列的信息,通常用3個鹼基代表一個氨基酸,比如GAC代表一種氨基酸,AUG代表另外一種氨基酸等等。在製造蛋白質的過程中, DNA首先在細胞核內製作信使RNA,把信息複製到RNA上。然後RNA離開細胞核,在細胞質內製造蛋白質。 二 達爾文進化論遭質疑達爾文進化論的影響力早超越生物學,深入到哲學、政治、法律、宗教、和大眾思維之中。很多人,包括生物學家、也包括普通老百姓,把進化論看成絕對真理,把質疑進化論看成反科學。進化論已成為他們世界觀的一部分,類似於、或就是信仰之於信徒。進化論本是一種科學理論,應該不斷接受懷疑和測試,但是在進化論信徒們面前討論它的缺點,他們經常強烈反應。 在1960、70年代,西方社會急劇左轉,大批青年抗拒基督教,因此拒絕創造論(Creationism,也可譯為“神創論”、“神造宇宙與生命論”。它包括“神造生命論”),轉而信奉科學唯物主義(scientific materialism)、也稱自然主義(naturalism)。進化論就是這套無神論的重要基石。在這種社會大氣候下,很多人把科學與基督教看成對立,認為凡是科學的就必然在根本上反基督教、基督教的就必然反科學。在民主制度下,民眾的想法最大。美國的法院和很多法官也持類似觀念。他們忘記了,現代科學的開拓者們如牛頓、開普勒、伽利略等,就是為了追求基督教信仰才建立起現代科學。現代科學與基督教本質一致,都追求真理,並無矛盾。 在社會主義陣營,比如蘇聯和中國等,進化論是馬克思主義哲學的科學依據,是官方意識形態的一部分,神聖不可質疑。在蘇聯,別說反對整個進化論,就是懷疑官方版的、漏洞百出的李森科進化論,都會被認為是攻擊國家制度的根基,會被打倒和送入勞改營。中國還有自己的特殊情況。因為沒有基督教傳統,儒家思想里又缺乏嚴肅的生命起源和人類起源學說,所以一般大眾只知道達爾文進化論,頭腦里沒有其他競爭觀念。既然只知道一種理論,人們當然堅信不疑。 威士達會議:“生物學家們,進化論有問題!”在西方科學界,第一批質疑進化論的並不是職業生物學家,而是幾位工程師和數學家。在二戰期間,莫雷.伊登和斯塔尼斯拉夫·烏拉姆都很年輕,同在美國曼哈頓計劃中做工程師。前者參與製造鈾235,後者設計原子彈總體結構。直到今天,世界主流氫彈還採用泰勒-烏拉姆方案,其中的烏拉姆就是我們的主角。在1950年代。他們又重逢于波士頓,在MIT電機系、哈佛大學數學系等做訪問教授,並與同在哈佛的法國年輕數學家、語言學家蘇真伯格等人相熟。這幾個人私下交流時談及生物學的新發展,感到其中存在問題。隨着時間流逝,他們的想法也越來越清晰,於是在1966年4月,他們招來一批世界頂級科學家,在費城賓夕法尼亞大學的威士達研究院(The Wistar Institute)舉行學術會議,史稱“威士達會議”(The Wistar Symposium)。

圖10. 莫雷.伊登(Murray Eden, 1920 – 2020),斯塔尼斯拉夫·烏拉姆(Stanisław Ulam,1909-1984)和蘇真伯格(Marcel-Paul Schützenberger, 1920– 1996)。其中伊登兩年前才去世,享年100歲差一個星期。 這幾個人的基本想法很簡單,既然DNA是A、T、C、G四種鹼基排列而成的信息編碼、蛋白質是20幾種氨基酸排列而成的信息編碼,那麼依據計算機科學、語言學、和數學裡早已成熟的理論,達爾文主義主張的隨機突變不可能是這些信息編碼的源頭。 以語言學為例,英文由26個字母和空白符組成。如果有人從這些符號中隨機抽取,然後寫滿一張紙,不會得出一篇有意義的文章,甚至得不到一句有意義的話,因為其排列組合總數太大,而其中有意義的組合相對很少。英文句子平均包含20個單詞、約150個字符,包括空白。可能的排列組合總數為27^150 ,約為10^214,遠大約整個宇宙中所有原子的總數(約為10^82),而其中有意義的排列組合有限,使得靠盲目抽取字母的辦法獲得一句有意義的話的可能性幾乎為0。 用同樣邏輯看蛋白質,一個分子平均含有300個氨基酸,所以排列組合總數為20^300,約為10^390,而現實中存在的蛋白質種類只有10^5數量級。所以依靠盲目的基因突變產生一個現實中的蛋白質分子,成功的可能性遠遠小於在整個宇宙中找到一個特定的原子。意識到這一點,這幾個哈佛和MIT的工程師和數學家們開始懷疑達爾文進化論,覺得它面臨無法逾越的數學挑戰。

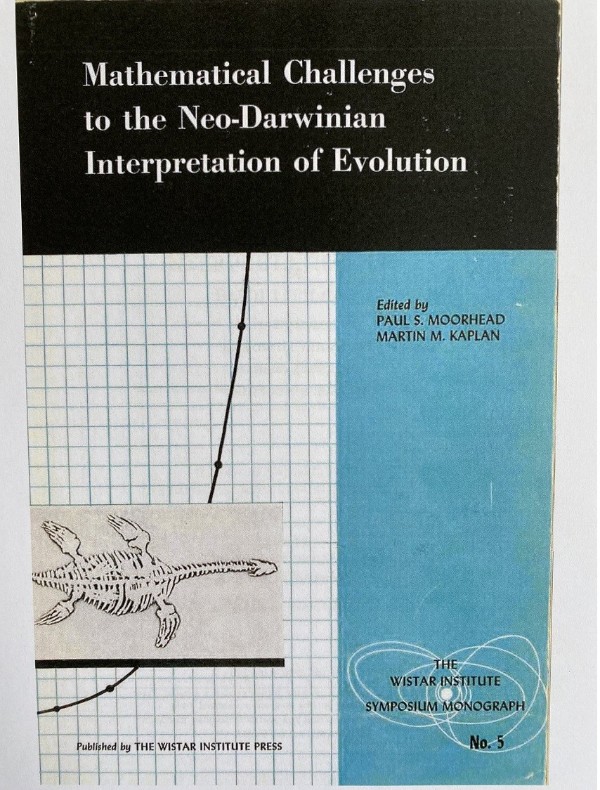

圖11. 威士達會議出版的刊物 《新達爾文進化論面臨的數學挑戰》(Mathematical Challenges to the Neo-Darwinian Interpretation of Evolution),封面和目錄。 在會議廳里,觀念相反的科學家們針鋒相對。參與者事後調侃,當時人們仿佛要互扔椅子。質疑達爾文進化論的一方並不否認,基因突變和適者生存或多或少發生了,但認為生命不可能來自非生物物質、高級生物也不可能來自低級生物。即使最低級的生命,其DNA也存在海量生命信息,自然界無法完全依靠隨機過程產生這些信息。類似地,高級生物的DNA里存有低級生物沒有的、大段、全新的基因,這些新基因也無法完全依靠盲目的基因突變產生。有生物學家打比方,相信生命最初來自化學品隨機混合在一起,就像相信大風颳過廢棄機械零件垃圾場之後,造就了一架波音747飛機那樣荒唐。 與會的生物學家們都是達爾文主義者。面對質疑,他們沒有令人信服的答案,只是相信進化論將繼續發展、未來會給出滿意回答。威士達會議具有重要歷史意義,提出的問題促使很多學者再認識進化論,但它沒改變進化論信徒們獨霸生物學界的狀況。這些人依然把進化論當作絕對真理宣揚給全社會,尤其是從小學到研究院的各級學生。在學術界之外,知道這次會議的人很少。 生命中的信息為了更精準地計算基因突變產生蛋白質分子的可能性,道格拉斯.艾克斯在2004年發表文章,針對一個含150個氨基酸的小蛋白質分子,他從20種氨基酸里隨機抽取,填補每個位置,自然產生很多沒有功能或不能存活的組合。他計算結果中有多少比例具有正常功能。他的結論後來被廣泛引用:

這個估值如此小,以至於大多數人失去直覺。作為對比,地球上所有原子總數在10^50數量級,宇宙從誕生到現在總時間大約是10^16分鐘。如果艾克斯把地球上的每一個原子都用來形成氨基酸、讓所有氨基酸都參與排列組合實驗,並且從宇宙誕生到現在,每分鐘重複一次實驗,那麼他得到的排列組合總數大約是10^16 x 10^50 /(150*20) ≈ 10^64,因為每個氨基酸平均含有20個原子,每個排列組合包含150個氨基酸。也就是說,如果艾克斯預期從實驗中得到一個正常蛋白質分子,他需要10^77 / 10^64 = 10^13(十萬億!)個地球並行做實驗才行。但不存在十萬億個地球,地球上的絕大部分原子不適合形成氨基酸,不可能每一分鐘做一次全員重新排列組合,地球的歷史只是宇宙壽命的四分之一……。 產生一個150個氨基酸的小蛋白質分子就這麼難,產生一個常見的300多個氨基酸的蛋白質分子,難度指數級增加,而即使最簡單的單細胞生物體內也有成千上萬種蛋白質。再看DNA,單細胞生命中最簡單的也含有大約58萬個鹼基對,人的DNA有大約30億個鹼基對。以58萬為例,其排列組合總數為4^580000,也就是10^350000!由此可見,完全盲目的隨機過程不太可能產生生命,達爾文進化論正確的可能性極低。 在提出進化論時,達爾文不可能知道這個數學難題。因為從文藝復興時期到1950年代,西方科學界認為時空雙向無限延展,宇宙的歷史無限久遠,所以科學家們不需要擔心隨機機制的成功率過低問題,無限長的時間可以彌補一切。但自1950年代以後,宇宙大爆炸理論逐漸被接受,人們知道了宇宙年齡約為140億年、也就是10^16分鐘,於是基因突變的成功率過低問題浮上水面。

圖12. 道格拉斯.艾克斯博士(Douglas Axe)和他的著作《不可否認》(Undeniable)。他是美國福音派私立大學,拜歐拉大學(Biola University)的分子生物學教授。他在1984年畢業於加州大學伯克利分校,在加州理工取得博士學位,後在劍橋大學完成博士後研究。他公開質疑達爾文進化論,被美國主流生物學界排斥,所以只能就職於教會大學。 擴展合成理論達爾文進化論認為,生物變化的源頭是基因突變,完全盲目和隨機。越來越多的當代研究表明,這個理論不能解釋生命的誕生與進化。於是一些生物學家尋求在科學唯物主義框架內修補。他們通常針對一些特定問題,具體方法五花八門,不一而足,被統稱為“擴展合成理論” (Extended Synthesis),對應“現代合成理論”。他們解決了一些問題,但都不能解釋生命中海量信息到底從哪裡來。比如芝加哥大學夏皮羅教授(James Alan Shapiro, 1943-)在1992年提出“自然基因工程”理論(NGE),相對很成功。他認為生物的很多變化並非來自基因突變,而是DNA根據生物所處環境,調用固有的修正能力。他發現DNA上存在一些片段,平時休閒不用,但在環境改變後把它們調出來,修改生物的形態。或反過來,在環境變化後,把原來活躍的部分隱藏起來,不再用。夏皮羅稱DNA的這種能力為“算法控制”(Algorithm Control),就像計算機軟件調用子程序那樣。 但是夏皮羅沒解釋這種算法控制所需要的複雜信息從哪裡來。科學家們本來不知道DNA具有這個能力,現在發現有,說明DNA蘊含的信息量比人們原以為的更多。威士達會議、比西、艾克斯等質疑達爾文主義,就是因為生命體內蘊藏海量信息,基因突變或任何盲目的隨機過程都無法解釋。夏皮羅的發現只讓問題變得更尖銳。總之,他與所有擴展合成理論的支持者們一樣,都沒找到生命信息的來源。 達爾文式退化信息是生命的關鍵,也是達爾文進化論的盲點。比西強調不可簡化的複雜系統,就是因為這類系統需要DNA從一開始就含有複雜信息,但在進化論里漫長的漸進是必需的。 比西在2019年出版另一本著作《達爾文式退化》(Darwin Devolves),提出一個很簡單、但長期乏人觸及的問題,就是達爾文進化論中的基因突變和自然選擇,在絕大多數情況下,只會造成生物退化,而不是進化。其背後的道理很簡單。基因突變大都是基因損壞,後果是生物死亡,或失去原有的功能,變得更簡單和初級。平均講,越低級和簡單的生物越容易繁殖和生存,所以自然選擇偏好生物退化。這類似於計算機硬盤隨機性損壞,計算機可能因此報廢,或丟失原來的一些功能。把達爾文進化論的邏輯用在計算機上,就是很多DOS計算機長期運行,因為硬盤隨機損壞,有些機器自己變成了WINDOWS。 在新達爾文主義框架下,生物進化即使發生也是緩慢和漸進的,因為進化需要新信息,基因突變需要很長時間、很多次嘗試才有可能產生這樣的信息。但生物退化可以是大幅度的和跳躍式的,因為基因損壞可以造成生物突然失去很多功能,就像硬盤損壞可以讓計算機突然失去很多功能一樣。 三 智慧設計論麥克.比西教授回憶,在1980和90年代讀博士和做年輕學者期間,他每天泡在實驗室里,長時間在電子顯微鏡下觀察細胞內的各種精巧而複雜的運作,心中經常湧出感嘆,“這一切多麼奇妙!怎麼可能都源於自然界盲目的偶然?分明是智慧的頭腦設計出來的!” 當時生物實驗技術經歷大幅度進步,之前的生物學家們沒機會如此實時、真切地看到細胞內部的情況。比西多方思考後認定,達爾文進化論無法解釋細胞內重要生命現象,於是轉向古老、但被近代生物學界拋棄的“智慧設計”(Intelligent Design)理論,簡稱“智設論”,認為生命最初來自某種智慧的頭腦。 西方神學、哲學、和科學界很早就流傳“鐘錶與鐘錶匠”的比喻。一個不諳世事的五歲孩子,在海邊撿到一塊手錶,把它打開後看到裡面的精密機械,會馬上意識到這不是自然產生的,肯定來自某個智慧能幹的鐘表匠,即使這孩子從未見過、也將永遠不會見到這位鐘錶匠。牛頓、笛卡爾、和很多早期科學巨匠們都曾用這個比喻論證,宇宙、動植物、與人都是智慧的神創造的。 孩子覺得鐘錶是人造的,因為他看到鐘錶上被加工過的痕跡,感到其中的機理、目的等。這些本質上都是信息。鐘錶體現的信息表明它不可能來自盲目的自然,必然源於某個智慧的頭腦。可以想象,幾百萬年、幾億年之後,如果有誰挖出一塊殘破的電腦CPU,發現裡面精巧的邏輯電路,也會懂得它不是自然產生的,而來自某種智慧,即使我們這個時代已完全被遺忘。再回頭看生命,每一個動植物、以及我們自身,每一個細胞里都包含海量信息,複雜和精妙程度遠超鐘錶,比電腦CPU更高級。這就是為什麼在達爾文之前的千年裡,基督徒們理所當然地認為生命是智慧的神造的。達爾文自己在創立進化論後又重歸於神,但他的現代信徒們卻否定生命來自智慧,並且影響力大到不容其他意見。比西等智設論者們依據證據和邏輯挑戰他們。

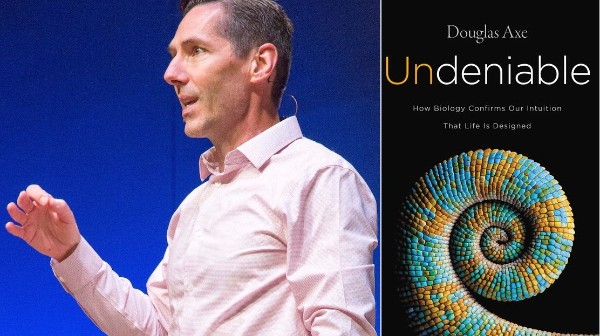

圖13. 左為科學家們發現的人類早期石頭工具,距今大約330萬年;右為單細胞生命與其結構圖。最早的單細胞生命大約出現在地球形成後5億年。對比這兩樣,科學家在前者身上看到智慧的痕跡,定論它們是早期智慧人造出來的,不是自然產生的,因為自然界沒那個能力。但進化論科學家們又說,後者完全是自然的產物,它的誕生沒有任何智慧參與。換一位頭腦里沒有先入理論、但聰明成熟的人看,會覺得前者與一般石頭沒什麼區別,如果硬說它們有智慧的痕跡,也不多且不明顯,而後者結構精妙奇特,智慧的痕跡數量大且非常明顯。同一個自然界,為什麼造不出簡單的前者,卻能造出複雜的後者?達爾文主義在科學界長期獨大,智設論對此懷疑,提出異議,但目前勢單力薄。 智設論最初源自基督教的創造論。在達爾文於1859年出版《物種起源》之前與之後的很長時間裡,神造生命論是西方社會的主流意見,同時也是西方醫學界和生物學界的主流理論。西方人認為生命如此奇妙,當然來自智慧的神,不可能自然產生。但進入20世紀後,生物學界極力劃清與基督教的界限,達爾文的信徒們越來越不容對進化論的置疑。當前智設論挑戰進化論,但智設論的領袖們強調,他們的理論並不來自基督教信仰,而是基於證據和邏輯。而且智設論也容納非神造論,比如“生命外來論”,就是地球上的生命來自外星。但是生命外來論不能回答外星生命又是哪裡來的。

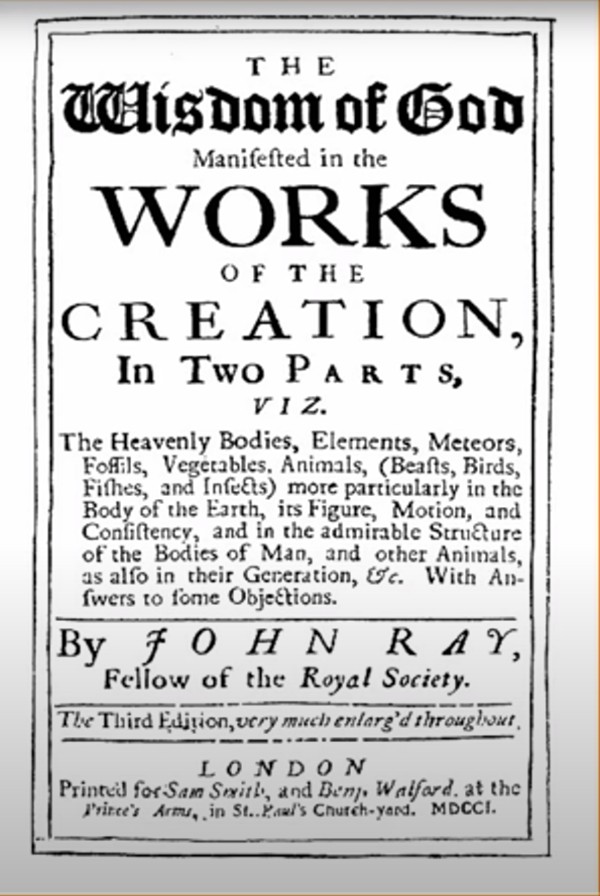

圖14. 英國博物學之父約翰·雷(John Ray,1627-1705)的著作《神造之物所表現的神之智慧》,內容講的是動植物的特點和性質。神造生命的信念躍然紙上。這種思想在當時的醫學和生物學界很普遍。現代人經常想當然地以為,宗教信仰阻礙人探求科學,其實不然。正是對神的虔誠信仰激勵了早期科學家們,指引他們創立和發展了現代科學【2】。在文藝復興時期,基督教開始撤出其他科學領域,但只在達爾文之後才離開醫學與生物學。。 智設論與進化論共用方法論數百年來,在研究生命起源和發展史時,所有科學家都面臨一個根本問題,就是研究的對象發生在遙遠的過去,無法對它們做實驗,讓常用科學研究方法失效。於是在創立進化論時,達爾文和他的朋友兼老師查爾斯·萊爾爵士(Sir Charles Lyell, 1797-1875)發展出一套方法論。其原則是,為了找到一個過去現象的起因,科學家在眼下尋找可以觀察到的因果關係。如果某個起因現在是造成同樣現象的唯一或最可能起因,科學家就推論它也是過去現象的唯一或最可能起因。達爾文進化論就建立在這個方法論之上。簡單講,它就是查今知古。 這套方法後來被進化論的支持者們廣泛應用。比如前面講到,美國生物學家摩爾根觀察到基因突變造成果蠅物種變化,以此推論遠古時代的物種變化也由一樣或類似的基因突變造成。智設論的支持者,當代哲學家斯蒂芬.邁爾博士稱,我們現在知道數字化信息的唯一來源是智慧的頭腦。無論計算機程序、數學演算、還是文學詩歌等,其最終源頭都是智慧的頭腦。依據查今知古的原則,最早生命體內的信息來源也應該是某種智慧的頭腦。這就是智設論。如果智設論錯了,那麼進化論也錯了,因為二者基於同一個方法論。

圖15. 斯蒂芬.邁爾博士(Stephen Meyer, 1958 -) 與他寫的關於智設論的三本書《細胞內的簽名》(Signature in the Cell, 2010)、《達爾文的疑問》(Darwin’s Doubt, 2014)、和《神作為科學假說的回歸》(Return of the God Hypothesis, 2020)。他在劍橋大學取得博士學位,在大學裡取得終身教職,之後辭職專門推廣智設論。他與比西教授、艾克斯博士等,都是智設論重要的宣傳者。 四 思想陣營的交鋒《達爾文的黑箱:生物化學對進化論的挑戰》一書走紅後,比西教授成為名人。他接受公開採訪,暢談自己學術思想的形成過程,台下觀眾大多是教授或同行。記者問他,既然書中的思想都來自他早期的觀察與思考,為什麼沒有早一點發表、而要等到取得終身教職(tenure)後?他笑着回答說,“我媽不想要個傻兒子” 。在場的觀眾和記者立刻都懂了他的意思,滿堂會心的大笑。 在學術界裡人人都懂,如果哪個青年學者對達爾文進化論表達異議,對職業發展絕沒好處,很可能被逐出學術界。這樣的例子很多,大家都看到或聽說過,但當權學術權威們絕不承認。他們排擠反對達爾文進化論的人時,總用其他冠冕堂皇的藉口,讓別人抓不到把柄。對此不滿的人如果告發,也很難告贏。所以比西年輕時不敢發表自己的觀點。 比西成為終身教授後,工作安全了,才敢公開對達爾文進化論的不同意見。當然那些把持美國主流大學的達爾文主義者們很不滿,在學術界孤立他,但沒辦法開除他。比西算非常勇敢。很多學者看到達爾文進化論的缺陷、和智設論的優點,但很少人願意引火燒身、冒職業風險支持智設論。達爾文主義長期獨霸學術界,事實上造成對異議與異議者的巨大壓制。

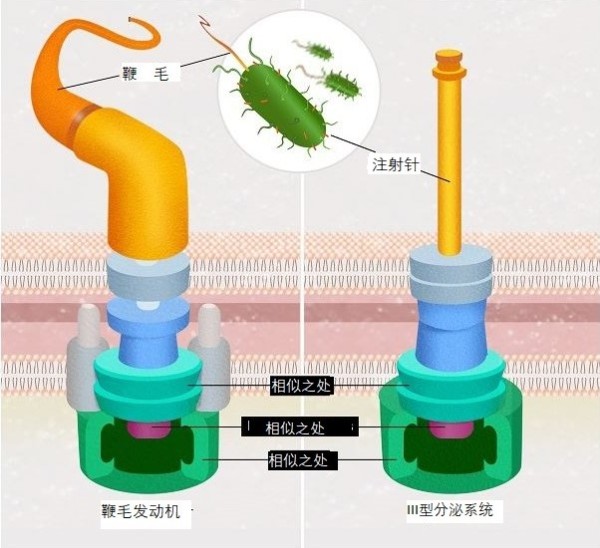

圖16. 里海大學生物化學系官方網站,上有一段專門針對比西教授的聲明,“我們系的教員堅決支持進化論。它源於達爾文的研究,並被過去140多年裡積累的證據支持。麥克.比西教授是唯一的異議者。他是著名的智設論支持者。雖然我們支持他表達自己觀點的權力,但他的觀點只是他一個人的,我們系絕不支持“。科學精神包括懷疑現有理論和不從眾,所有科學理論在本質上都是還未被駁倒的假說。這份聲明只依據學派歸屬而非具體證據,對特定學派表達效忠,又代表一群人、以官方名義、因為學術見解不同而孤立一個人,有違科學精神。 多佛學區案2005年,達爾文進化論與智設論的衝突從學術外溢到法庭上,讓全美國矚目。賓州一個小鎮學區公布新規則,要求所轄公立中小學老師在教授達爾文進化論時告訴學生,這並不是生命產生與發展的唯一理論,另外還有智設論,學生可以在圖書館裡找到相關資料。此消息一出,左派團體立刻狀告學區違反《美國憲法》第一修正案中的政教分離原則,這就是“多佛學區案”(Tammy Kitzmiller, et al. v. Dover Area School District, et al.)。 自上世紀後半段,隨着整個社會左傾,美國最高法院也向左轉,多次以判例方式重新解釋憲法,其中一個重點就是利用第一修正案將基督教排擠出公立中小學。在多佛學區案中,控方請來著名達爾文主義者、布朗大學生物學教授肯尼斯.米勒作專家證人,而被告多佛學區邀請比西教授作辯方專家證人。二人在法庭上的交鋒引來全社會關注。但最後法官採信控方意見,認為智設論本質是創造論,屬基督教範疇,所以不能出現在公立學校里。多佛學區敗訴。 本文重點是科學、不是法律。在辯論中,比西以細菌鞭毛髮動機為例,介紹生物不可簡化的複雜性,說明進化論有不足之處。米勒則以細菌上的III型分泌系統為例,爭辯鞭毛髮動機在去掉其中40個部件後還有功能,所以並非不可簡化。米勒隱含的意思是,細菌鞭毛髮動機可能由III型分泌系統進化而來。

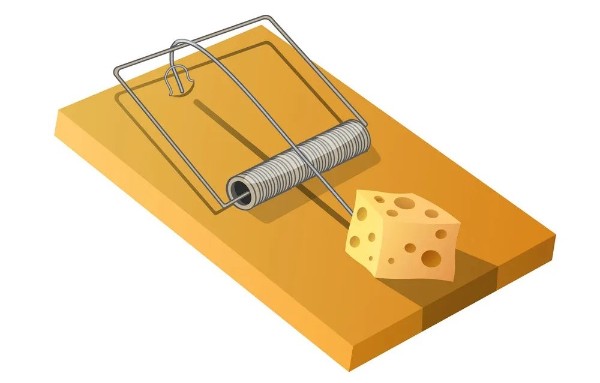

圖17. 對比細菌鞭毛髮動機與III型分泌系統(Type III secretion system)。它們有明顯相似之處。前者有大約50個部件。後者只有大約10個部件,功能相對簡單。細菌用它把毒蛋白注入宿主細胞。它就像一個注射針管。 從科學角度看,米勒的論述有兩大問題。一是有多方證據表明,鞭毛髮動機早於III型分泌系統,所以前者不太可能由後者進化而來,更可能的是前者退化而成後者。如前文所述,達爾文式進化必須緩慢漸進,但退化可以是大幅度跳躍。另外,假設鞭毛髮動機由III型分泌系統進化而來,那麼應該存在11、12、……48、49個部件構成的中間版本,但無論在現實中還是在化石里都沒有發現。 二,米勒錯誤理解了生物不可簡化複雜性的概念。所謂“不可簡化”意指系統缺失任一部件後將不能完成原來的功能,但並沒說新系統不可有任何功能。比西以彈簧捕鼠器為例。這是個不可簡化的系統。如果缺失任一部件,比如彈簧不在了,它將失去捕鼠功能。但沒了彈簧,它還可以做鎮紙、或用來墊桌腿等。

圖18. 彈簧捕鼠器就是一個不可簡化的系統。 多佛學區案結束後,一些美國左派認為法官的判決證明智設論錯了,比如維基百科把智設論稱為“偽科學”。其實法官沒能力,也從未試圖裁決智設論的對錯。他只是說智設論屬基督教範疇,根據最高法院的判決先例,基督教內容不可出現在公立學校。 從科學的角度看,學術爭論不應受制於政治或法律。左派寄望利用多佛學區案來壓制和否定智設論,在本質上類似於中世紀基督教會利用法律和政治手段壓制和否定科學。只不過曾經處於劣勢、被壓制的一方如今占據社會主流,勢力和權力都大了,就反過來壓制別人,實在不應該。 唯物主義主導科學界,排擠智設論現代科學本是基督徒在追求神的過程中建立的【2】。但自19世紀以來,無神論逐漸占領科學領域。在20世紀上半葉,無神論在科學界比在西方總體社會裡更流行,具體形態就是科學唯物主義。到了20世紀60和70年代,西方社會動盪,美國有垮掉的一代(the beat generation),英國有披頭士等。當時的青年極端反傳統,包括反對基督教。他們成年以後進入各個行業,包括學術界。他們的觀點自然也反映在科學領域。目前,唯物主義已成為科學界的絕對主流。

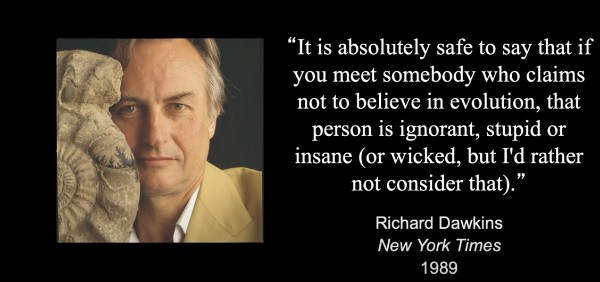

圖19. 理查德·道金斯(Clinton Richard Dawkins,1941-)與肯尼斯.米勒(Kenneth Raymond Miller, 1948-)。他們都是科學唯物主義者,是生物學界新達爾文主義的著名宣傳家。前者是英國牛津大學生物學教授、英國皇家學會會員、英國皇家文學學會會員。後者是美國布朗大學分子生物學教授、美國國家科學教育中心董事。 討論進化論與智設論的對陣,就不能不講到道金斯。不僅因為他名氣很大,更因為他典型地體現了科學唯物主義者對待智設論的態度。道金斯是著名生物學家,也是一位極具戰鬥精神的無神論者。自1970年代起,他積極宣揚達爾文進化論,反對神創論。他控制的基金會曾在倫敦公交車上購買搶眼的廣告位置,發布反基督教廣告詞,“並沒有什麼神,不用想太多,享受生活”。他因此讓公眾側目,名聲大噪。他強烈反對智設論,但拒絕與智設論學者面對面辯論,因為他覺得唯物主義已在學術界占絕對優勢,如果他與智設論學者辯論,可能會幫助對方獲得更多人關注。按他的話,他不想讓對手獲得生存所需的“氧氣”。 智設論在1990年代經歷中興,挖掘出更多證據,也擴展了理論內容,因此被關注度大升。道金斯似乎有所軟化,雖然從未明確承認。他在2008年為一個紀錄片接受長篇和嚴肅的採訪,主持人問生命是怎麼開始的?道金斯回答,“我不知道,沒人知道”。這與過去的他大相徑庭。從前他把新達爾文主義當作絕對真理來宣揚,而這套理論認為生命來自非生命的化學品。主持人繼續深挖。道金斯說,“也許在很久以前有某個外星文明,……他們設計了地球上的生命”。這種地球生命來自外星人的說法,其實就是智設論的一種。道金斯在此承認了智設論。最可能的解釋是,他是專家,看過證據後他內心知道,新達爾文主義,或更廣泛的唯物主義,都不可能解釋生命的來源。 米勒在多佛學區案中受到社會矚目,之後四處演講反對智設論。過了四年,在2009年,他在英國法拉第科學與宗教研究所做了一次重要演講。其間他說,“我確實認為,如果有人說廣義的科學、或狹義的進化論生物學,已經證明神不存在,那是關於科學知識和我們對世界理解程度的一種過分解讀“。他從小生長在天主教家庭,當然懂得在英美社會的語境下,承認神的存在就隱含承認神創造了包括人的所有生命。他的態度似乎也已經軟化。 在多佛學區案期間,他主要爭辯的是不可簡化的生物系統其實可以被簡化。但新研究成果讓他的論點越來越難以成立。於是他轉而強調科學必須是唯物的,不屬於唯物主義的思想即使正確也不算科學。本來雙方在爭論什麼是真理,現在他把討論降級,變成如何界定科學的範疇。他在講演中對比兩種科學定義: 1. 科學是為我們觀察到的世界尋找自然解釋的人類活動。(其中的“自然解釋”意指“自然主義的解釋”。自然主義是科學唯物主義的另一種說法) 2. 科學就是持續和系統性的調查方法,它可以利用觀測、假說驗證、測量、實驗、邏輯推理、和建立理論,目的是為自然現象找到更充分的解釋。 米勒認為第一個定義是對的,第二個定義可能讓神的概念進入科學,所以是錯的。這種態度在當前科學界和社會裡都很普遍。用唯物主義限定科學,理想化的理解是,即使宇宙和生命是神創造的,科學家也不管,而把這個問題留給神學。而現實中這個定義的後果經常是,科學家不看證據就否定神造宇宙和生命的所有可能。 倫敦會議2016年,倫敦皇家學會主持召開會議,主題是“進化論生物學裡的新趨勢”(New trends in evolutionary biology)。全世界重量級生物學家們爭相參加,其中包括進化論的支持者,也包括智設論的支持者。但是會議只安排前者公開講話,不允許後者上講台。 讓人始料未及的是,會上專家們紛紛談到進化論在各領域進入死胡同,揭露出的困境比公布的新成就更令人印象深刻。他們本來只知道自己遇到了南牆,交流後才發現別人也類似,於是一片譁然。奧地利著名進化論生物學家穆勒在會上做發言,較好地總結了新達爾文主義的問題:

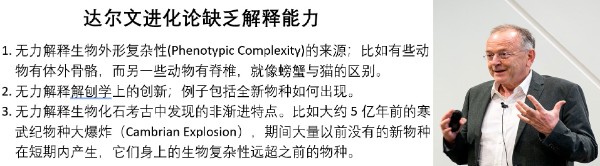

圖20. 蓋德·穆勒(Gerd B. Müller , 1953-)在2016年倫敦皇家學會(Royal Society of London)上的講演要點。題目是“現代合成理論缺乏解釋能力” (The explanatory deficits of the modern synthesis)。 穆勒認為,新達爾文主義“缺少一個關於生物如何從無到有的理論”(has no theory of the generative),它可以解釋適者生存,就是為什麼適合環境的物種生存下來,但它不能解釋這些物種最初怎麼來的。它也可以解釋生物進化中的小變化,比如為什麼一些飛鳥物種的喙比其他鳥的長,但無力解釋大變化,比如飛鳥如何由單細胞生物演變而來。 如果不熟悉進化論與智設論相爭的情況,讀者就不易理解穆勒報告多麼讓人驚訝。簡單講,他對進化論陣營內部的同志們說,新達爾文主義不能解釋生物學裡幾乎所有根本問題。但是,在這次會議之前和之後,當進化論陣營面對社會大眾時,他們從來都說這套理論可以解決所有問題。這種內外有別的做法讓人生疑。

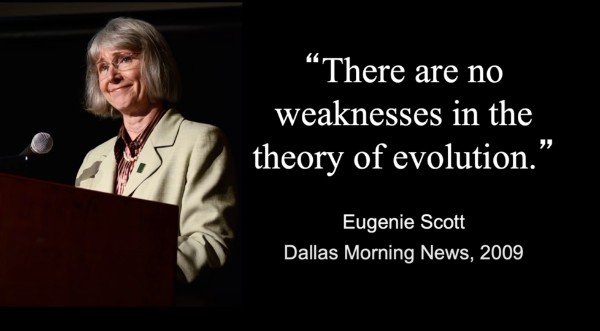

圖21. 美國國家科學教育中心(NCSE)執行長尤金妮.斯考特博士,人類學教授,在2009年對德克薩斯州教育委員會做專家證言時說,“進化論里沒有弱點”。美國中小學教育都屬各州管理。當時德州請她作證,目的是搞清楚達爾文進化論是否能解釋生命誕生與發展歷史。如果答案是“不能”,州政府將更有動力將“智設論”等引入課堂。 五 結論關於生命怎麼產生和人從哪裡來,在國內受教育的人普遍只知道達爾文進化論,不了解其他,經常完全沒聽說過。他們因先入為主而堅信進化論,看不出它有任何問題,即使問題很明顯。美國的近幾十年裡,法院重新解讀《美國憲法》第一修正案,造成公立學校只教達爾文進化論,很多孩子把它當作唯一真理。調查顯示,在基督教家庭中長大的美國孩子,成年後背棄基督教信仰的最大原因是接受了進化論。這篇文章的目的就是讓受過科學訓練的人看到進化論的問題,其實很嚴重,因而有其他理論與其競爭,這裡重點講解智慧設計理論。 有人會問,進化論與智設論到底哪個對?它們之間的爭議還遠未結束,判斷誰對誰錯還為時過早。其實任何科學理論本質上都只是假說而已,都需要不斷進步,都不是絕對真理。我看好智設論,但它剛興起不久,陣營力量薄弱,其理論還沒被充分探究,其具體含義也沒被完全測試。也許幾十年後的智設論與今天的版本相比會有很多不同。而進化論已經根深葉茂,陣容強大。它碩果纍纍,但也暴露出局限。未來科學可能結合二者的優點。 當前的智設論根植於科學原則,但與基督教脫不了干係。假如在與進化論對陣中智設論最終敗北,是否就證明基督教錯了、神不存在呢?不是。《聖經》說,“神是精神”(God is Spirit),“從來沒有人看見神”。神只存在於精神世界, 不存在於物質世界。很多基督徒,包括我自己,在心裡遇到神,覺得神千真萬確,就像正常人確知自己愛父母一樣千真萬確。如果旁人提出一套理論說神不存在、或我們不可能愛父母,都只說明這個人的理論錯了。《聖經》說,“神的事情,人所能知道的,原顯明在人心裡”,就是這個意思。 當今的科學都只是關於物質世界的假說,所以科學既不可能證明神存在,也不可能證明神不存在,最多只能提供證據,有些與當前人理解的神一致、有些不一致。當出現不一致時,如果科學結論真實可靠,基督徒就應該順從它,修改自己對神的理解。比如比西教授是虔誠的基督徒。他多次講過,在發現生物不可簡化的複雜性之前,他與同行們一樣也相信進化論,並不覺得它與神存在相矛盾。基督教認為真實世界是神為人寫的第二本《聖經》,體現神的本性。《聖經》說,“自從造天地以來,神的永能和神性是明明可知的,雖是眼不能見,但借着所造之物,就可以曉得,叫人無可推諉”。這個“所造之物”就是真實世界。它的存在反映了、而不是否定了它的締造者。

圖22. 在1989年,《紐約時報》引述道金斯攻擊進化論懷疑者的原話。 學術界圍繞進化論的爭論早已超出學術範圍。比如多佛學區案之所以發生,就是一些進化論支持者試圖利用法律和政治手段打壓智設論。結案之後,又有一股力量想利用判決結果將智設論一勞永逸地排擠出科學界。再比如前文中講到,美國國家科學教育中心斯考特博士的證詞,口氣霸道,言過其實。像她這樣頭頂學者光環,在本應是學術場合、或本應提供客觀學術意見時,卻公然利用政治、社會、或法律力量壓制其他理論的做法,在當今學術界屢見不鮮。這些人不再憑事實講道理了,旁觀者很容易感到他們的戾氣。道金斯在接受著名媒體採訪時說,“如果你遇到誰不相信進化論,他肯定要麼無知、要麼愚蠢、要麼瘋顛”。簡直是毫不掩飾的謾罵。 為什麼智設論受到如此不公平對待?著名作家柏林司機博士(David Berlinski, 1942-)評論說,“這都是權力引起的。他們要控制教育系統、聯邦撥款、政治、媒體等。他們要控制話語權”。2016年倫敦會議之後,著名科學記者蘇珊.梅澤(Suzan Mazur)評論道,會議上“數百個相信進化論的科學家(都是反對創造論的人,括號來自梅澤)聲稱,自然選擇是政治、不是科學。我們(生物學界)處在困境之中,因為太多的商業利益投資在達爾文主義陣營里,而這個陣營建立在一個薄弱的理論基礎之上”。主流生物學家們不着眼於具體論點與論據,而利用權力、政治、和法律手段打壓智設論。他們雖然戴着科學家的光環,其實早已遠離了科學精神。幾百年前科學剛出現時,基督教占社會主導,科學家們抱怨教會思想狹隘、不講道理。而如今科學界裡唯物主義占主導,對待與有神論相關的理論,也表現得不講道理、思想狹隘,與幾百年前的教會差不多。 進化論和智設論的競爭,內容廣泛、意義深遠。在科學內部它不但涉及生物學和古化石學,而且涉及宇宙學、基本粒子、量子物理等。在科學之外,它關繫到科學與哲學思想史、神學、基督教與唯物主義的爭論等。這篇文章里只討論幾個基本問題,希望引起更多人關注並加入討論。如果大家讀後有新問題,以後我們可以擴展內容,進一步探討。 2022年10月23日 電郵:yuanzhiluo@yahoo.com 博客網址:https://lyz.com 或 https://github.com/luotuo123456/lyz 注釋1. 駱遠志,2021,為什麼馬克思主義哲學錯了,https://lyz.com/sci_marx_god/ 2. 駱遠志,2018,為什麼現代科學誕生在西歐、不在中國?,https://lyz.com/modern-science/ 3. Editors Paul S. Moorhead and Martin M. Kaplan, Mathematical Challenges to the Neo-Darwinian Interpretation of Evolution, ISBN 978-0845142035 4. Behe, Michael J., 2019, Darwin devolves : the new science about DNA that challenges evolution (First ed.). New York, NY. ISBN 9780062842619 5. Behe, M. J. 1996, Darwin's black box: the biochemical challenge to evolution, New York: The Free Press, 2001. 6. Reply to my critics: A response to reviews of Darwin's Black Box: the biochemical challenge to evolution. Biology and Philosophy 16: 685-709. 7. Francis Crick,On Protein Synthesis,Symp. Soc. Exp. Biol. 12 (1958) 138-63. 8. Jeremy Norman,Crick's General Principles for Protein Synthesis,https://www.historyofinformation.com/detail.php?entryid=970 9. Discovery Science, 2022, Secrets of the Cell with Michael Behe, https://youtu.be/gw94qm4qdn8 10. Milton H Saier Jr. Evolution of bacterial type III protein secretion systems, Trends in Microbiology. March 2004, No 3. 11. Douglas Axe, 2004, Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional Enzyme Folds, Journal of Molecular Biology, 2004 Aug., 341(5), 1295-1315. 12. Meyer, S. C. (2010). Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design. United States: HarperOne, ISBN-13 : 978-0061472794 13. Meyer, S. C. (2014). Darwin's Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design. United States: HarperOne, ISBN-13 : 978-0062071484 14. Meyer, S. C. (2021). Return of the God Hypothesis: Three Scientific Discoveries That Reveal the Mind Behind the Universe. United States: HarperOne, ISBN-13 : 978-0062071507 15. Carl Sagan, 1997, Candle in the Dark, The New York Review, 9 Jan 1997. 16. Suzan Mazur, The Altenberg 16: An Exposé of the Evolution Industry, North Atlantic Books; Illustrated edition (February 9, 2010), ISBN-13 : 978-1556439247 17. Casey Luskin,July 16, 2008, Starting to Explain the Mysterious “Altenberg 16” (Updated),Evolution News, https://evolutionnews.org/2008/07/credibility_gap_in_damage_cont/ 18. Does Science Point To God? - Stephen Meyer at Dallas Science Faith Conference 2020, Apr 8, 2020 https://youtu.be/y02a28FrMKs |

|

|

|

|

| |

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

|

|

|

| 一周回復熱帖 |

|

|

|

|

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2021: | 眾生平等與不平等 | |

| 2021: | 把我老人家的視頻放上來供大家批評 | |

| 2020: | 拉斯姆森民調開始討好川總; | |

| 2020: | 11月3晚我將4年來頭次觀看CNN | |

| 2019: | 相對論突破的是時空觀,量子論突破的是 | |

| 2019: | 名稱要找的科學哲學就是一直看蝸牛的萬 | |

| 2018: | 道指這次下跌有點危險。應該考慮割肉了 | |

| 2018: | 美軍一個咖啡杯800多美元。厲害了 | |

| 2017: | 貼兩張昨天在家門口公園照的。 | |

| 2017: | 用解毒液治病需要一些耐心, 不能立竿 | |