| [轉帖]八月二十四日,老舍的最後一天如此漫長 |

| 送交者: 福祿 2015年08月26日10:33:56 於 [五 味 齋] 發送悄悄話 |

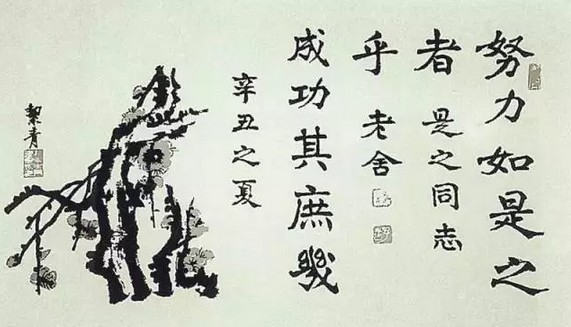

老舍自盡的太平湖 太平湖,老北京,何處尋? 又一次來到老舍殉難的太平湖。 這是夏夜。我佇立在北京新街口外大街西側的護城河旁,凝望對岸的“太平湖”,品味着喧鬧中的清靜。當然,我更會遙想起當年發生在對岸的那個永遠無法挽回無法彌補的悲劇。 說是太平湖,其實作為“湖”它早已不存在,甚至這個地名在這裡也已消失。大概在七十年代修建地鐵時,這個不大的湖被填平,在上面修建大片的廠房,成了地鐵車輛的停車場。在文革後,老舍的親人們曾再次走進“太平湖”,緩步於縱橫交錯的鐵軌之間,追想着當年悲劇發生時的情景。他們根據當年的記憶,找尋老舍殉難的地點。然而,一切都已改觀,只能指出大概的方位,而具體地點則是無法確定了。  太平湖民國時期的名稱是“葦塘”。 在老北京的記憶里,和京城別的那些著名的湖水景觀相比,太平湖自有它的迷人之處。它頗有野趣。荷花在水面迎風搖曳,水邊長滿蘆葦,時而有野鴨或者叫不上名字的水鳥從葦叢中飛起,把靜坐在柳樹下的垂釣者嚇一大跳。湖東岸與新街口外大街馬路之間,有一片空地,湖邊種了許多花草樹木。矮矮的松牆成為一條界線,界線以西便成為太平湖公園。 臨街的松牆有一個缺口,或者稱為公園的入口,但不收門票,人們可以隨時進去散步、閒坐、垂釣。因為它在大馬路邊上,南來北往的行人,走累了,也愛到裡邊去歇歇腳,聊聊天,坐在沿湖的木條椅子上望望西山。所以專程到這裡來逛公園的不多,順便歇歇腳的不少。湖的南岸是護城河,河水一年四季都是那樣慢悠悠地從西往東流淌,靜靜的,沒有一點聲響。湖西岸交通不便,沒有多少住家,滿目荒蕪,但更顯其幽靜。 這便是老舍當年鍾愛的太平湖。當他最後一次來到這裡後就再也沒有離開它。他永遠與這個湖相隨。不管它存在着還是已然消失。 消失的不僅僅是太平湖,還有曾經巍峨壯觀的城牆。  對於老舍,北京城牆可能顯得更為重要。 對於老舍,北京城牆可能顯得更為重要,尤其是北京城西北角德勝門一帶的城牆,維繫着他的一生。這一塊小小的天地,是他的人生的起點,也是他的人生的終點。他對北京的全部情感,他的藝術想象力,因這一小塊天地而得以形成。不難想象,沒有城牆襯托的太平湖,會帶給老舍多少失望與惆悵。 在老舍最後一次默默地坐在太平湖邊的時候,德勝門一帶的城牆還沒有拆除。從湖邊朝南看去,可以看見城牆高高地聳立着,護城河依偎着它,更顯其平靜與溫順。老舍熟悉城牆內外的一切。城牆那邊是他筆下一個個人物活動的天地:祥子拉車穿行的胡同,“四世同堂”的四合院,還有那大大小小的茶館…… 不管旅居到世界什麼地方,真正在老舍心中占據首要位置的從來就是北京,他的所有創作中,最為成功的自然也是以老北京為背景的作品。早在四十年代他便這樣描述過他與北京難捨難分的依戀:“我生在北平,那裡的人、事、風景、味道,和賣酸梅湯、杏兒茶的吆喝的聲音,我全熟悉。一閉眼我的北平就完整的,像一張彩色鮮明的圖畫浮立在我的心中。我敢放膽的描畫它。它是條清溪,我每一探手,就摸上條活潑潑的魚兒來。” 這一帶的城牆先後被拆除是在七十年代修建地鐵和二環路的時候。老舍沒有親眼看到城牆的拆除,這樣,他的最後一次凝望,便具備特殊的歷史告別意味。 太平湖、城牆,其實都不妨看作為一種象徵。它們的消失,意味着老舍所熟悉的傳統意義上的北京完全成為過去,文革風雨席捲過改變過的北京,將是一個外表和內在都使老舍感到陌生的北京。假如老捨得知人們不得不從“您好,謝謝、對不起”的訓練中開始文明的起步時,一定會感到驚奇和困惑。他不會知道也不會明白,十年中這裡到底發生了什麼,人們身上到底發生了什麼?  2006年,新太平湖出現在北京,它由北護城河西直門暗涵至新街口大街段拓寬改造而成。 老舍怎麼成了革命的衝擊對象 老舍絕對不可能預料到自己居然會成為一場革命的衝擊對象,並承受從未經歷過的屈辱與痛苦。 他被公認為新時代的“創作標兵”,他的筆為一個嶄新的時代而揮舞。一個如此出色地活躍在文壇的作家,應該說最有資格避免悲劇的降臨。 老舍在從美國歸來不久,就率先成功創作出反映北京新變化歌頌新時代的話劇《龍鬚溝》,因而受到毛澤東等領導人的親切接見;他響應羅瑞卿的號召,根據真人真事創作了配合肅反的諷刺喜劇《西望長安》;他在大躍進的鼓舞下,創作出《全家福》和《女店員》……還有諸多的急就章。短文也好,快板也好,詩歌也好,都是他手中隨時可以派上用場的工具。  毛澤東接見老舍和梅蘭芳。 他積極地配合着大大小小的節日或者會議、活動,從而,在不少報刊的編輯看來,他是有求必應的好作者。還沒有別的作家能夠像他那樣活躍,像他那樣熱情持久。 有的作家還記得,好多年裡,每當五一、十一在天安門前舉行慶祝遊行時,總有兩三個人作為領隊,興奮地走在文藝界的萬人方陣前列。他們中間一直有老舍。在那些日子裡,他無疑是一個典範,一面旗幟,他標誌着一個舊時代的文人,能夠成功地行進在新時代的大軍之中。 從不願意修改已經發表的作品的老舍,後來親自動手修改起《駱駝祥子》了。 在一九五五年由人民文學出版社出版的《駱駝祥子》上,舊版中的第二十三章後半部分與第二十四章的全部,都被刪去。在這一章半里,老舍本來是集中寫祥子的墮落,刪去了這一章半,實際上改變了祥子的結局。而且,他當年說結尾過於匆忙,本應再多寫幾段,但這次修改,不僅改變了自己所說的從不願意修改作品的習慣,而且不是增加篇幅使其更加完整,反而是將最後一章半刪除。 純粹文學創作意義上的那個自由自在的老舍改變了。總是將生活中的人與事放在首位的老舍也改變了。  那個自由自在的老舍真誠地為時代作出了改變。 老舍真誠地願意走在時代的前列。 不過,老北京才是老舍真正的文學之根,創作之魂。 是根,是魂,它才可以像一條從沒有枯竭的泉水,默默地在老舍的心底流動着,為他激發靈感,為他輸送着語言的鮮活和形象的生動,使他在一日日的急就和應酬的情形下,仍然沒有失去文學的活力。這便是老舍的可愛和可貴之處。或者說,是他生存狀態的另一面,最終決定了他在逐漸改變自己的時候,仍然能夠寫出《茶館》和《正紅旗下》這樣一些堪稱《駱駝祥子》後又一個藝術高峰的作品。 可以想見,當老舍腦子裡活躍着自童年起就熟悉的老北京的形形色色人物時,他便真正進入了自由自在得心應手的藝術境界。仿佛一切都早已活在他的心中,聲音、味道、畫面,都無須苦苦搜尋,便涌到了筆端。在這樣的狀態下,他的《茶館》,才能成為世紀的風俗畫與藝術瑰寶。其實,即便在創作《龍鬚溝》這樣一些劇作時,對老北京的人與事描寫,依然是作品中最為閃光的地方。  老舍當年為黃永玉創作的齊白石木刻肖像題字。文革後,黃永玉回贈老舍夫人胡潔青並題詞,可謂一段佳話。 令人感到驚奇的是,似乎矛盾的兩面,居然能夠並存於老舍一個人身上。許多他的同時代作家,如果表示出與舊我告別,就儘可能地將以往的影子全然抹去,然後,以嶄新的姿態開始走進新的陌生的生活,並儘量去適應它,反映它。老舍有些出人意料。他既能毫不遜色地配合政策,涉足自己不熟悉的領域,做一名創作標兵,又能不時沉浸在過去生活的影子中,寫自己熟悉的生活,從中挖掘出藝術瑰寶。 這大概便是老舍的天賦,或者說是在老北京文化的薰陶下,他的性格具有了調和一切保持平衡的能力。我們看到,在任何時候任何情形下,社會與個人,政治與藝術,熱情與冷靜,不管那一方面,在他那裡都不會是脫韁的野馬。他仿佛是一位出色的導演,能夠讓每一個角色在最適合自己的時候出場,表演,退場。 別的人無法擁有他這種能力。 他成功地完成了一種調和,一種平衡。於調和與平衡中保持了文學生命的延續。 善良,正直,常在心中 幾年前,在寫一本關於沈從文和丁玲的書時,我讀到丁玲對老舍的一段回憶。一個文人的正直和善良,從此開始令我景仰,令我難以忘懷。 在1960年召開第三次作家代表大會時,丁玲已經身處逆境在北大荒接受勞動改造。不過,仍是中國作協理事的她,還是榮幸地被邀請到京與會。離開文壇僅僅幾年,昔日的榮耀不再重現。她出現在會場上,多麼希望和久別的同行們握手、擁抱,然而,她被冷落在一旁。她有些失望和沮喪。正在這時,老舍走到她的面前,與她握手,問上一句:“怎麼樣?還好吧?”  老舍夫婦聯袂為著名舞台藝術家于是之繪畫題詞。 並非過多的問候,只是簡單一句寒暄,卻令丁玲終身難忘。她得到一種被理解被關心的滿足。因為她深知,這在當時稱得上一次難能可貴的舉動。這需要正直、善良和寬厚,也需要一種勇氣。 一次到廣州看望黃秋耘先生,談話中他以充滿敬意的口吻談到了老舍。就在1960年召開第三次作家代表大會之前,黃秋耘幫老舍起草一份報告。一天,老捨去逛隆福寺的舊書攤,很高興地拿着一幅畫回來。這是一個老畫家送給吳祖光的一幅潑墨山水畫,當時吳祖光已經到北大荒勞動改造。 老舍說:“這可是祖光心愛之物啊!他下去以後,家裡恐怕有點繩床瓦灶的景況了。不然,不會把人家送的畫拿出來變賣。將來要是祖光能活着回來,我把這畫還他,該多好!”  老舍與胡潔青新婚時合影。 黃秋耘的印象中,當時老舍的眼眶微微發紅,但他又突然止住話頭,沉默了。黃秋耘看出了他的顧慮,就說:“請您放心,在您家裡看到的,聽到的,我都不會對人透一星半點兒。”於是,老舍才恢復了平日的幽默:“對,對!這不足為外人道也!”時間久遠,許多事情黃秋耘已經不再想起,但老舍的這一俠義之舉牢牢地印在他的記憶中。 黃秋耘回憶的這件事,後來從吳祖光先生那裡得到了證實。老舍購買回來的這幅畫,是齊白石老人送給他和新鳳霞的。一次吳祖光從北大荒回到北京,在王府井大街偶然遇到老舍,老舍便熱情地將他帶到家裡,把畫還給他,並說要不是經濟條件有限,他本應將他們所有散失的字畫都買回來。可以想見,備受冷落的吳祖光此時此刻的心情。對於他,這當然是終身難忘的一幕。  吳祖光(右)與黃永玉合影。 在知道老舍這樣一些事情之後,我開始明白,老舍為何在同時代文人中間具有感召力,令人們永遠懷念他。他所表現出來的一個老北京人的細緻、周到、善良和正直,能給予朋友以溫暖和信賴,而這,在風雲變幻的歲月里則是最為珍貴的。 這便是老舍。一方面,他在歷次政治運動中沒有落後過,他的身份,總是免不了積極表態,甚至發表符合要求的批判文章,即便被批判者可能是他曾經深知的友人,他也沒有別的選擇。可是,表面上的批判,並不代表他的內心。於是,另一方面,在不同場合他又表現出他的與眾不同。他依然保持一種友善,在可能的情況下,他還會伸出援助的手。 在這樣的時候,政治讓位於人情世故,讓位於根深蒂固的做人的原則。老舍還是老舍,沒有失去本色,沒有割斷傳統的根。 孔廟裡的紅色風暴 一九六六年八月二十三日在北京文廟的遭遇,應該說是老舍一生中感覺最突然最不可思議最難以承受的。他的性格,他的處世哲學,乃至他的信念,突然間受到前所未有過的考驗與摧毀。 在一群紅衛兵的押解下,他和二十多位作家藝術家,被拉到國子監街文廟大院裡,讓他們在大成門前的空地上,時而下跪,時而圍着燃燒的戲裝和書堆跳“牛鬼蛇神舞”。  老舍一家。 這是文廟,曾經被讀書人視為神聖的殿堂;這是北京,是老舍全身心熱愛的地方;這是二十世紀,被公認是現代文明發展的新世紀。可是,就是在這樣的時刻在這樣的地點,老舍被掛上黑牌,受到生平第一次的侮辱、毒打。他流血了,伴隨着血滴和汗珠的是書籍焚燒飄飛的灰燼。 他的確沒有意想到會是這樣一個局面。頭一天他接到開會通知便從醫院回到家中。他本來可以託辭留在醫院,但正在風起雲湧的運動,使他無法安穩地留在病房裡。多年的慣性驅動下,他不能忘卻作為北京市文聯領導人的責任,歷次運動中從來沒有落後過的他,這一次同樣不能被認為消極、淡漠。他回到家中,早上穿得整整齊齊,拿上準備好的發言稿,如同以往去主持會議一樣走出家門。 老舍是一位對新時代懷着滿腔熱誠的作家,一位總是願意將自己融入現實生活的人。也許仍有獨立的見解,也許仍然於內心深處保持着對生活的複雜感受,但這些,並不會影響到他與上面的政策和號召保持一致,因為他相信領袖超過相信自己。 然而,這個世界變了。北京已經變得面目全非。 這些日子裡,整個北京已經陷入了狂熱之中。僅僅幾天前,八月十八日“慶祝無產階級文化大革命大會”在天安門廣場召開,百萬紅衛兵第一次受到偉大領袖的接見。林彪在大會發表重要講話,濃濃的火藥味頓時充斥整個古都。 北京真正是在一夜之間完全變了。 八月十九日是瘋狂的開端。“我們要求在最短的時間內改掉港式衣裙,剃去怪式發樣,燒毀黃色書刊和下流照片。牛仔褲可以改成短褲,餘下部分可以做補丁。火箭鞋可以削平,改為涼鞋,高跟鞋改為平底鞋。壞書壞照片作廢品處理……”這不是諷刺小說的調侃,而是出自這一天出現在北京大街小巷的第一份紅衛兵傳單《向舊世界宣戰》。就在這一天,三十多萬紅衛兵衝上了街頭,開始了他們所認為的“破四舊”的壯舉。 老舍所熟悉的一些地方在狂風暴雨中喘息。 掛了七十多年的“全聚德”招牌,被砸得稀爛,換上由紅衛兵寫好的“北京烤鴨店”的木牌,而掛在店裡的山水字畫全部被撕毀;“榮寶齋”的牌匾被“門市部”之類的字樣蓋住,《砸碎“榮寶齋”》的大字報張貼在原來展覽藝術珍品的櫥窗上;百年字號瑞蚨祥綢布店內所有字畫、契約、宮燈、畫屏,都被毀壞…… 素來以溫文爾雅、幽默平和而著稱的北京話,忽然間也改變了原有的形態。紅衛兵小將們開始毫不顧忌地滿嘴粗話,“他媽的”、“老子”、“小子”、“狗崽子”等等,在他們看來,仿佛惟有此才能表現他們的革命性,才能標誌着與傳統文化的決裂。 此刻的北京,當然不再是老舍所熱愛的那個北京。同樣,此刻的北京,也不再可能接納老舍。 當他被掛上了黑牌時,當紅衛兵將他和同行們押解到太廟時,當他看到火焰無情地吞噬書籍時,當他受到呵斥和毒打時,他才開始明白,今天真的與過去大不一樣了。何曾經歷過這樣的場面,何曾受過這樣的侮辱。 老舍可以忍受許多別人難以接受的東西,可以真誠地改變自己早年的某些稟性,但人格的侮辱,對於將名聲和面子視為生命的這個老北京來說,無論如何也是無法承受的。當下午被接回市文聯後又受到紅衛兵的鞭打時,他憤然將掛在頸上的黑牌子扔到地上。 在憤然扔掉黑牌之前,老舍在想些什麼呢? 一直願意跟上時代的老舍,最終仍然沒有跟上一個特殊的年代。 當他在紅衛兵面前扔掉掛在脖子上的那塊黑牌時,他也就把一個個疑問、質問擲到了地上,讓它們發出無聲然而卻又能在天地間久久不會消失的迴響。  五十年代初的老舍(右)與胡風,胡風此後被打成反革命。 最後一天如此漫長 一九六六年八月二十四日,一定是老舍一生中最漫長的一天。 頭一天他的憤然反擊受到更為嚴厲的對待。人們以“現行反革命”的罪名將他送到附近的派出所,尾隨而來的紅衛兵,又輪番地毒打他到深夜,直到凌晨,才允許家屬把他接回家。 他是以何種心情度過那個夜晚的我們已無法知道。我們也不知道,他最初決定走出家門時,是否就確定要到太平湖尋找歸宿。一切,一切,都再也無從知道。我們知道的僅僅是,他讓家裡的人都走了,甚至妻子也被他說服到單位去參加運動。他不願意家人因為自己而遭受新的打擊。在走出家門時,他手裡拿着一副手杖,還有一卷親自抄寫的毛澤東那首著名詩詞《詠梅》。 “風雨送春歸,飛雪迎春到,已是懸崖百丈冰,猶有花枝俏。 俏也不爭春,只把春來報,待到山花爛漫時,她在叢中笑。” 老舍為什麼選中帶這首詩詞,在身處那樣一種處境時,他會以何種心緒來品味詩詞的意境,如今永遠是個謎。 就這樣,帶着昨天留下的累累傷痕,帶着昨天承受的人格侮辱和巨大壓力,老舍走出了家門。最後一次出門,再也沒有回來。 太平湖公園的看門人注意到了這樣一個老人的來臨。他回憶說這個老人在公園這裡一個人坐了一整天,由上午到晚上,整整一天,幾乎沒有動過。他估計,悲劇是發生在午夜。 靜坐湖邊,動也不動,石雕一般。  老舍晚年最後的留影之一。 可以相信,當萬念俱灰毅然投入湖中之前,老舍的內心,顯然會是前所未有的激烈。太多值得回想的往事,太多值得咀嚼的人生體味,但,我猜想,更多的是困惑,是自省。甚至會有對自我的否定,有深深的自責。 這是令他百思不得其解的革命。所有傳統文化的精華,書也好,文人也好,為什麼都將成為必須清除的歷史垃圾,如同焚燒的書一樣化為灰燼? 為什麼社會的道德規範人的尊嚴,一夜之間會變得全無價值?為什麼人的獸性會成為社會的主導? 我們已不可能描述老舍當時的全部心情。但我寧願相信,他也在深深地自責,他有許許多多的內疚和懊悔。他會後悔失去了過多的自我;他會後悔在歷次運動中,寫下過那麼多批判同行的文章;他會後悔沒有更多地關心陷入逆境的朋友;他會後悔沒有寫出更多的如同《茶館》一樣的作品。這樣的推測並非是我的一廂情願,而是符合老舍正直、善良的性格本身的邏輯發展。  “文革”結束後的老舍追悼會,鄧小平李先念敬獻花圈。 他最終走出了生的困境。他不願意再蒙受新的屈辱,也不願意因為自己而牽連家人。他看不到前景,無法預測未來的發展,在這樣的情形下,也許死對於他才是最好的、唯一的選擇。老舍,曾經給予過人們多少安慰和溫暖,可在他最需要安慰和溫暖的時候,卻無從獲得。 濃重的夜色里,沒有人發現老舍做出最後選擇。 兒子舒乙第二天看到的是已經告別人間的老舍。他描述說:父親頭朝西,腳朝東,仰天而躺,頭挨着青草和小土路。他沒有穿外衣制服,腳上是一雙千層底的布鞋,沒有什麼泥土,他的肚子裡沒有水,經過一整天的日曬,衣服鞋襪早已幹了。他沒戴眼鏡,眼睛是浮腫的。貼身的衣褲已很凌亂,顯然受過法醫的檢驗和擺布。他的頭上,脖子上,胸口上,手臂上,有已經乾涸的大塊血斑,還有大片大片的青紫色的瘀血。他遍體鱗傷。  老舍著作一覽。 老舍把屈辱、困惑、自責、痛苦留給了自己,也把一個悲劇留給了歷史,留給了不斷關注它解說它的後人。 我在幾年前,採訪訪問北京的一個日本作家代表團。在一個場合,見到了日本著名作家水上勉。最初知道他的名字,是在讀巴金那篇《懷念老舍》的文章時。從巴老的文章里我得知在老捨去世之後,水上勉可能是世界上最早發表文章表示懷念的人。 在得知老舍不幸去世的消息後,水上勉在一九六七年寫下了散文《蟋蟀罐》(又譯《蟋蟀葫蘆》)。他記述老舍訪問日本時到他家坐客,交談中他告訴老舍說,他在一個朋友那裡看過一隻木製的罐子,說是從中國的舊貨攤買回來的,是養蟋蟀用的。老舍當即答應他,假如他到中國去,可以帶他到舊貨商店去找。令他難忘的是,老舍還答應陪他參觀六祖慧能大師的東禪寺。他把老舍的許諾看作一個美妙的夢。但這一切,只能成為永遠無法實現的夢了。  訪問日本期間的老舍,期間與水上勉見面。 水上勉那次送給我一本他的近作。這是一本長篇小說,我不懂日文,但我喜歡它的裝幀,所以,一段時間裡,它總是擺放在書架的醒目位置上。為寫這篇文章,我重新找到了早已翻譯成中文的《蟋蟀罐》,又一次為一位日本作家對老舍的深情懷念而感動。這只是一篇很短的散文,可是字裡行間流溢溫情、傷感。儘管他與老舍只有一次見面,可他比文革中的中國人更能認識到老舍的價值,他為中國失去一個老舍而婉惜。 “最近,風聞老舍先生已經去世,這簡直不能相信,難道我再也見不到老舍先生了嗎?” 讀這樣的字句,我仿佛聽到了遙遠的地方傳來的一個焦慮而急促的聲音。聲音顯得有些蒼涼。這種蒼涼,一直到今天依然沒有散去 |

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2014: | 俺不是研究女性主義文學批評的,但搞文 | |

| 2014: | 關於論壇猜馬甲的理論探討 | |

| 2013: | 素食的一個巨大害處,男人一定要看 | |

| 2013: | 我認為人類的教育已經異化,很難培養出 | |

| 2012: | 有了古狗維基,很容易知道八國聯軍在北 | |

| 2012: | 隨便的詩。最後一句有點湊 | |

| 2011: | 珍曼: 寫在颶風"愛暈"來臨之 | |

| 2011: | 北邊的幾位哥們兒,鑰匙3級颱風正面騷 | |

| 2010: | 這個真不錯,就是底足太黃太猛。 | |

| 2010: | ||