已經足以得出下述結論了。

結論:

sars-cov-2不是自然產生的,它是人工干預生成的。

人工干預的可能方式包括:1. 實驗室基因編輯,人工合成;2. 實驗室模擬自然界的病毒生存環境,並加速物種間的基因重組過程。這兩種方式中,用於得到sars-cov-2的更可能是前者。

分析過程如下。

一、sars-cov-2並非來自華南海鮮市場的(野生)動物。

依據:

1. 不存在有華南海鮮市場野生動物接觸史的早期新冠患者。

2. 據3月26日澎湃新聞,武漢市衛健委首次通報(2019年12月31日)的27個病例,無一有活禽接觸史。

3. 高福5月25日承認未從華南海鮮市場的動物樣本中檢出sars-cov-2病毒。

當初為何要匆匆甩鍋給蝙蝠?其後又相繼以穿山甲、水貂等動物為替罪羊呢?為塞眾之口,阻止公眾和外界追查,掩蓋幕後的真相(或難以啟齒的苦衷)。

二、covid-19的零號病人並非只是一個人,存在並行的一批零代病人,他們彼此沒有直接或間接的傳染關係。

依據:

1. 12月1日發病的腦梗老年患者,與其後的患者間不存在流行病學聯繫(直接或間接的傳染關係);

2. 黃朝林等人1月24日《柳葉刀》論文《2019年中國武漢新型冠狀病毒感染者臨床特徵》指出:2020年1月2日之前金銀潭醫院收治的41名患者中,27名有華南海鮮市場暴露史,首例病人和後面出現的病人之間沒有發現流行病學聯繫。

3. 香港中文大學流行病學教授唐金陵說,“華南海鮮市場當時應該存在病毒的多點來源,而且它們之間比較分散,幾十個病人又短期內同時出現,且沒有彼此接觸的歷史”。

4.

盧洪洲教授、陳賽娟院士領銜的聯合攻關團隊,5月20日在《自然》發表(5月26日見諸報端)的研究成果指出:自2019年年底到今年年初,病原體可能已較為廣泛地存在人群中。在疫情發生時華南海鮮市場並非最初的發生地,病原體很可能在更早的時候從共同的祖先的多個分支獨立傳播擴散,最終形成這次暴發。

5. 因為早期病例多為彼此獨立發病,以至武漢官方在相當長一段時期內誤以為該病“不會人傳人”。

三、華南海鮮市場內的零代病人密度(、數量)遠高於市場外,市場內的病毒源遠多於市場外,市場內病毒源的載體不是市場內的活體動物,而是某種或幾種通用的人工物品。

依據:

1. 黃朝林等人1月24日《柳葉刀》論文《2019年中國武漢新型冠狀病毒感染者臨床特徵》指出:2020年1月2日之前金銀潭醫院收治的41名患者中,27名有華南海鮮市場暴露史,14名無華南海鮮市場暴露史。

2. 馮子健、楊波、高福等人1月29日《新英格蘭醫學雜誌》論文“新型冠狀病毒感染性肺炎在武漢的早期傳播動態”:最早的病例大多接觸了華南海鮮批發市場,2020年1月1日前發病的病例55%與華南海鮮批發市場有關。

3. 本人搜集的病例表明,1月1日前到正規醫院就診的重症病例,大比例有華南海鮮市場貨品頻繁接觸史;

中國疾控中心在華南海鮮市場檢測出的新冠病毒(1月26日報道)從何而來?從天而降的麼?從市場多個店鋪的從業者獨立發病來看,病毒的載體是各店鋪通用的一種或數種物品。也就是說,華南海鮮市場內的病毒源或病毒載體不是動物,而是一種人工的物品。這些人工物品中載有的病毒又從哪來的?是這些物品的生產者不小心把sars-cov-2病毒混進了這些物品嗎?誰有能力收集、獲得這些批量的病毒?

香港中文大學流行病學教授唐金陵在1月下旬說,“華南海鮮市場當時應該存在病毒的多點來源,而且它們之間比較分散,幾十個病人又短期內同時出現,且沒有彼此接觸的歷史,說明感染的野生動物可能不是偶然性地進入了一家攤位,而是短期內同時進入了多家門店,這樣才可能同時引起這麼多人發病”。

唐金陵教授的這番話作一點修改就準確了,應把“感染的野生動物”更正為“載有病毒的物品”。還有一個問題請大家思考,盧洪洲教授、陳賽娟院士所說的“共同的祖先”,是一批動物身上的sars-cov-2病毒,還是貯存於培養液中的無數sars-cov-2病毒呢?

四、sars-cov-2不可能由已發現的自然界病毒在2019年底自然變異而成

依據:

1.

與SARS-CoV-2親緣關係最近的兩種蝙蝠冠狀病毒是bat-SL-CoVZC45 (簡寫CoVZC45)和bat-SL-CoVZXC21

(簡寫CoVZXC21),相似性分別為87.5%和87.3%,這兩個病毒都來自由南京軍區軍事醫學研究所2017年採集的舟山蝙蝠。

2. 石正麗為解釋新冠自然起源說,編造了一種雲南菊頭蝠冠狀病毒Bat-CoV-RaTG13(簡寫RaTG13),其基因序列與SARS-CoV-2相似性約為96.2%。

3. 南方醫科大學2月20日發表的研究指出,SARS-CoV-2與基因序列最接近的蝙蝠冠狀病毒RaTG13之間不存在時間進化關係,SARS-CoV-2與bat-SL-CoVZC45之間存在時間進化關係,SARS-CoV-2與SARS-CoV(簡記為SARS,二者相似度為78.7%)之間也存在時間進化關係。這表明,SARS-CoV-2不太可能由RaTG13演化而來,而卻可能變異,來自CoVZC45或SARS。

4. 即使RaTG13可以進化為SARS-CoV-2,但相似度96.2%的二者之間,也至少需要幾十年時間才能完成進化;由其它病毒進化為SARS-CoV-2,更遙不可及。

5.

白宮疫情工作組成員、美國國家過敏症與傳染病研究所(NIAID)主任福西(Anthony

Fauci)4月17日說:“最近一組資深的病毒進化學家研究了新冠病毒序列,以及蝙蝠攜帶的病毒序列所處的進化階段;如果要進化到目前致人類感染的水平,完全等同於從動物直接變異成為人類。”

五、人類有能力人工合成出sars-cov-2病毒

人類目前有沒有合成病毒的能力?人類目前有沒有合成sars-cov-2病毒的能力?

如果,sars-cov-2不是人工干預產生的,那麼,這是因為人類尚不具備這一能力,還是雖然人類已具備了這種能力,但並沒有使用這種能力?

要反駁sars-cov-2非自然論,其實很簡單,只要說明,人類目前沒有實驗室合成病毒的能力,或人類目前沒有合成sars-cov-2病毒的能力就可以了。遺憾的是,這兩者顯然皆非事實。

依據:

1. 2020年2月22日,瑞士伯爾尼大學病毒與免疫研究所的研究人員,通過合成基因組學平台,依據已知的核酸序列快速合成出活的sars-cov-2病毒。

2.

2015年,美國北卡羅來納大學教堂山分校的傳染病學家Ralph

Baric團隊與中國科學家石正麗等人合作,使用SARS冠狀病毒骨架和來自中華菊頭蝠的SHC014冠狀病毒表面蛋白(spike刺突)進行基因改造,創造了一種嵌合冠狀病毒,該病毒能有效地與人類細胞受體——血管緊張素轉換酶II(ACE2)結合,在人類呼吸道原代細胞中複製,及在體外獲得與SARS同等的傳染效果。

相關成果2015年11月9日發表在國際頂級學術期刊Nature Medicine雜誌上。

除了參與上述實驗的中美團隊及科學家外,通過論文與技術交流掌握這一病毒合成技術的,應該還有其它中美機構及相關科研人員。武漢病毒所等機構顯然有能力合成sars-cov-2(按武小華博士的說法,‘這就是個力氣活’),問題只在於,他們有沒有真的這麼做。

4月19日,中國科學院武漢分院院長、中科院武漢病毒研究所黨委書記,武漢國家生物安全(四級)實驗室主任、蟲媒病毒媒介控制學科組組長袁志明,在接受CGTN專訪時說,

“從我個人對病毒學的了解,如果說人工要合成這個病毒,一個是現在沒有任何的證據去證明這個病毒有人工合成的痕跡”,

“有些科學家也認為,如果要人工合成這個病毒,科學家的智慧是超過了我們常人的,他的工作量也超過了我們現在人類社會所能夠滿足的工作量。所以我從來不相信我們人類現在有智慧合成這樣一個病毒”。

袁志明為何要撒謊?為何閃爍其辭,內容莫名其妙,前言不搭後語?他的回答難道不該是“我們沒有這麼做”嗎?從技術能力上講,sars-cov-2更有可能是美國的實驗室製造的,他這麼公然撒謊,難道是想為美國製造病毒作遮掩嗎?

六、sars-cov-2病毒是實驗室生成的

由結論四已可反推出結論六。以下是進一步的證據:

1. 《從科學和邏輯的角度解釋為什麼新冠狀病毒是人造的》一文指出,sars-cov-2的基因序列,存在違反自然進化的反常現象,有明顯的人工合成(由舟山蝙蝠病毒CoVZC45與sars)、人工編輯的痕跡,還存在重大功能“巧合”,具體情況如下:

a.

先觀察sars-cov-2與舟山蝙蝠病毒CoVZC45二者的差異分布。這兩個病毒E蛋白的一致性是100%,Nucleocapsid蛋白是94%,membrane蛋白(膜蛋白)是98.6%,S2蛋白(spike蛋白的後半部分)是95%。然而,S1蛋白,也就是spike蛋白的前半部分,決定病毒與人類ACE2能否結合的部分,兩個病毒序列的一致性突然降到了69%。這種一致性的明顯反差(所有其他蛋白>=94%,而S1僅69%)從遺傳進化的角度來講是極不正常的。自然進化情況下,祖先(CoVZC45)與後代(sars-cov-2)之間基因序列上的差異應該在各個不同部分間大致均勻分布。

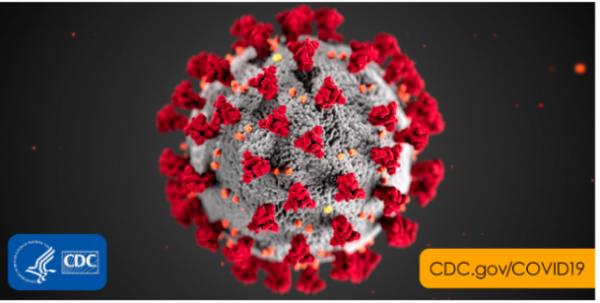

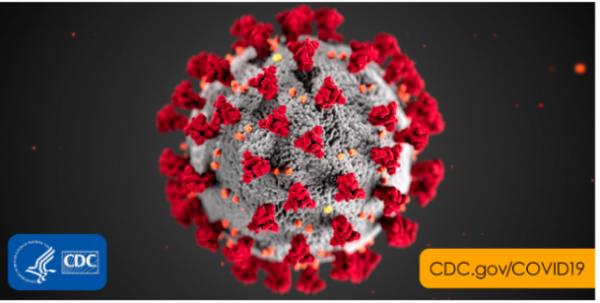

Spike蛋白(S蛋白)就是示意圖中病毒表面的紅色凸起,冠狀病毒的名字就是由它而來。S蛋白是冠狀病毒的“鑰匙”,可以打開(宿主)細胞的“鎖”,從而進入並感染細胞。

b. sars-cov-2的S蛋白與SARS的S蛋白非常相似,大體上說,sars-cov-2的S1蛋白中決定與ACE2結合能力的最關鍵的一段肽鏈,相當於是用SARS的S1蛋白中的相應肽鏈,去換掉舟山蝙蝠病毒CoVZC45的S1蛋白中的相應肽鏈而得到的。因為CoVZC45的S1蛋白不能與人體ACE2結合,所以它不能感染人,替換成SARS的S1蛋白肽鏈後,新病毒就能感染人了。

c.

sars

S1蛋白中所有對結合ACE2至關重要的氨基酸,在sars-cov-2中,要麼被精確地保留了,要麼被替換成了性質類似的氨基酸;兩者S1蛋白的其它不同之處基本上不影響與ACE2的結合能力。這使得sars-cov-2與sar,二者與人體ACE2結合的方式,極為相似。

d.

sars-cov-2的S蛋白的兩個亞基S1和S2交界處,被加入了一個多鹼基酶切位點(對應四個鹼基RRAR),也叫furin酶切點,這個酶切點,可以被人類的弗林(furin)蛋白酶和其他蛋白酶識別,從此點對S蛋白進行切割。S蛋白自酶切位點切割後,病毒的致病力(傳染力?)將顯著增強,這可能就是sars-cov-2比sars感染能力更強的原因。sars和CoVZC45都沒有furin酶切點,在β譜系的冠狀病毒中,具有這一酶切點的,獨有sars-cov-2。有人估算,由CoVZC45自然變異出furin酶切點的幾率小於10的負60次方!

2. sars-cov-2的S蛋白,還加入了一個O-連接型聚糖結構,它可以與蛋白質進行連接,還可以產生一個“粘蛋白樣結構域”。一些病毒會利用“粘蛋白樣結構域”作為免疫逃避的糖鏈屏障,這是sars-cov-2出現前,人類已知的病毒學知識。O-連接型聚糖結構的加入,使sars-cov-2病毒獲得了逃避免疫打擊的能力,具有了極可怕的人體適應性、潛伏性和難以根除性(艾滋病病毒是否也具有同樣的結構?)。這一結構也是sars和CoVZC45所不具有的。

3. 5月17日,澳大利亞弗林德斯大學的研究人員也指出:

a. Sars-cov-2病毒基因序列存在“重大巧合或人為干預的跡象”。

b. Sars-cov-2與人體ACE2的結合力最強,與可能的原始宿主動物(如蝙蝠)及中間宿主動物ACE2的結合力相對較弱,人體是Sars-cov-2的最佳感染對象。(這一病毒象是為人類量身定製的)

4. 諾貝爾醫學獎得主呂克·蒙塔尼耶(Luc Montagnier) 教授認為,Sars-cov-2是人造的,他的具體觀點包括:

a. 如印度學者所指出過的,Sars-cov-2中確實被插入了艾滋病病毒基因片斷。

b. 這種變異不會是病毒感染艾滋病人後產生的,人體不可能如此直接地影響病毒基因。

c. 在病毒基因中插入新的蛋白(通過實驗室),這在幾年前還比較困難,但在今天已經十分容易。

d. 人體正在自然地拋棄病毒中人為的部分,今天美國西海岸病人身體中的病毒所含的這些人為插入部分越來越少。

以上種種巧奪天工的“變異”,神鬼莫測的新能力,真是自然產生的嗎?

sars-cov-2不是自然產生的,它是實驗室生成的。