就要到“七七事變”爆發82周年紀念日了!

82年前,盧溝橋頭的炮聲,讓中華民族空前團結起來,奮起全面抗戰,八年浴血,犧牲無數,終於趕跑侵略者,取得了偉大的抗戰勝利。如今,回首這段歷史,國人仍然熱血沸騰。

只是,網上有些雜音,嘲諷八路軍“游而不擊”,此前甚至還有人編造出八年抗戰八路軍只打死851個日軍的惡毒謊言。

歷史真相如何?讀一讀日本人自己寫的史料,會有更清晰的認識。

1

“連日激戰,我軍步槍子彈用盡,只剩下重機槍子彈和炮兵部隊的最後30發炮彈,真令人擔心。炮兵隊出發時帶來420發炮彈,兩天內兩門炮打出390發,戰鬥的激烈可以想見。7中隊、8中隊彈藥也已用盡,只靠刺刀了。在我右側100米左右的地方,敵捷克造機槍正在噴火。”

“我們被敵人圍得水泄不通,既無彈藥,又無友軍來援的跡象,有人絕望地說,怎麼可能衝出敵人的包圍圈!更使我悲痛的是,就在我跟前有人說:‘我先告辭了!’隨後兩人相繼自殺了。他們勇敢作戰而負傷,認為已成累贅對不起大家,因而自殺的。儘管我勸說其他傷員要活着回家鄉,打消他們自盡的念頭。但後來還是有些人自殺了。”

“4月26日清晨,終於開始向沙河橋行軍。我是指揮班的人,所以走在中隊的前頭。我前面的馬車上裝着六七具戰死者的屍體。有的死於手榴彈和步槍,很大的傷口張開着,鮮血染紅了軍裝,有的人頭部中彈。目睹這悽慘的場面,難過地走了十幾公里路。在我前面一連二十多輛馬車都裝着戰死者的軀體。僅在一次戰鬥中就出現如此之多的傷亡,這在中國事變發生以來,即使是南苑戰鬥,或武漢作戰也不曾有過。若給農民們看到,也許會說我們的壞話:瞧這支殘兵敗將的隊伍!一想到這些,真感到惱恨萬分。”

上述文字標題為《齊會、大超市村的討伐戰》,載於《中國駐屯步兵第3聯隊戰志》,作者名叫內匠俊三,時為侵華日軍一名上等兵,他如實記載了當時八路軍的勇猛、日軍絕望之下的自殺以及最終運屍回城的潰退。

八路軍軍史稱此戰為“齊會戰鬥”,1939年4月23日到25日發生在河北省河間縣,八路軍一方為第120師獨立第1、2旅,冀中軍區第3軍分區27大隊,日軍為第27師團步兵第3聯隊吉田大隊以及後續增援部隊。

八路軍戰史記載:齊會戰鬥斃傷日軍700餘人,俘日軍17人,繳獲長短槍200餘支、輕機槍10餘挺、擲彈筒3個、大車56輛、戰馬4匹。這跟內匠俊三的記載是吻合的,他悲傷地寫道,回到河間縣城後,“環視一下宿舍,感到房子空空蕩蕩的,3小隊的夥伴一人未見,他們全部陣亡……”

值得一提的是,吉田大隊曾經參加過南京大屠殺。在齊會戰鬥中,他們對八路軍使用了毒氣,在一線指揮作戰的120師師長賀龍也中了毒氣,他稍事休息,戴着一隻蘸了水的口罩繼續指揮戰鬥,將惡貫滿盈的吉田大隊幾乎全殲。《賀龍傳》一書寫道:當時中共中央機關報《新中華報》還為這次勝利發表了社論《華北新勝利與賀師長光榮負傷》。蔣介石也致電賀龍,並發醫療費3000元。

類似齊會之戰這樣的戰鬥,在華北大地上不時發生,而比之規模小的戰鬥,更是幾乎每天都有,日軍進行了詳細記載:《第33步兵聯隊史》寫道,日軍駐在距離保定約20公里的高陽,“幾乎每夜遭受敵之襲擊”,尤其是在1938年2月11日、日本的“紀元節”(日本神武天皇即位之日)當天,“從保定大隊部去高陽運送糧秣的輜重隊在途中遭到共軍伏擊,車隊幾乎全被消滅。”《鯖江步兵第36聯隊史》則詳細記載了1938年2月起其入駐山西清徐縣之後的頻繁戰鬥:

2月1日,“敵憑藉險峻山地頑強抵抗,激戰後雖將其擊退,但我方也傷亡10餘人”;

2月11日,“雙方展開手榴彈肉搏戰,激戰中我方傷亡8人”;

3月1日,“我大隊陷入苦戰”;

3月14日,“松浦小隊在苦戰之後終於全軍覆滅”;

3月16日,“混戰中,我死傷10餘人”;

3月20日,“前來支援的第1大隊有10餘名傷亡”;

4月14日,“一部敵人用雲梯登上城牆,向城內猛烈射,我方人馬、馬匹等多數死傷”;

5月中旬,“機槍中隊川琦大尉以下10餘人傷亡”……

日本戰史統計,僅僅在1940年不到一年之內,日軍在華北五個治安大隊就參加了4214次戰鬥。聶榮臻元帥在抗戰期間曾經說過一句名言:咱邊區有200多個縣,每個縣每天打死一個鬼子,一個月就能打死他六七千,就相當於他一個旅團!抗戰勝利後,八路軍宣布:八年抗戰,八路軍總共進行了99847次戰鬥!

陷入如此汪洋大海一樣的戰爭,日軍哪有不敗的道理?

2

武器低劣,但戰術靈活,而且異常兇猛——這是日軍對八路軍的評價。曾任日軍中國派遣軍總司令的岡村寧次在回憶錄就這樣寫道:八路軍“作戰勇敢,內部團結,只是武器裝備太差。”

1938年8月3日,八路軍第120師358旅716團一部奇襲山西朔縣榆林車站,主力設伏於朔縣汛河村襲擊由朔縣、山陰方向增援榆林車站之敵。此戰“斃日軍150餘人,俘日軍1人,繳獲長短槍20餘支、輕重機槍2挺,擊毀汽車5輛、火車1列,破壞車站1個;我方傷亡100餘人”(見《中國抗日戰爭軍事史料叢書:八路軍·表冊2》)。日軍後來寫下記錄此戰經過的《榆林站悲慘事件》一文(載於滿鐵社員會1941年4月出版《中國事變大陸建設手記》一書),這篇文章較好地還原了當年八路軍的精氣神:

“事件發生在昭和13年8月4日凌晨2時50分。同蒲路榆林車站突然遭到八路軍正規軍約1000人的包圍。哨兵三部上等兵及野口一等兵發現敵情時,敵已聚集在車站房舍四周約50米處悄悄逼近。三部上等兵得知敵人襲擊,立即開槍報警。車站房舍四周壘有沙袋,全體人員準備憑此依託應戰時,敵軍迫擊炮、機槍及步槍早已對準車站房舍一齊猛烈射擊,發出可怕的呼嘯聲。”

當時八路軍以輕武器為主,迫擊炮是奢侈品,但八路軍的炮手很厲害,日本山地戰專家阿部規秀中將就在太行山黃山嶺被八路軍迫擊炮連發4炮擊中身亡,這門迫擊炮至今還陳列在軍博內。日軍知道:一旦八路軍動用了迫擊炮,肯定是主力部隊上來了。

“交戰約1小時半,很遺憾,敵雖可能有很多傷亡,但我方不斷出現死傷,已經難以支持……全體人員逐漸聚集在車站房舍內。可恨敵兵輕視我方人少,愈加狂暴,竟利用東北側小廚房登上車站房舍的屋頂,從被迫擊炮、手榴彈炸開的屋頂大洞投進手榴彈。車站房舍變成人間地獄,手榴彈的爆炸聲,敵人可怕的喊聲一直不斷,滿屋硝煙瀰漫,血肉橫飛。炮彈爆炸的巨響震耳欲聾,口、眼難開。某軍曹倒下,某上等兵負傷。充血的眼睛,只見前後左右儘是血人。”

可見,手榴彈是八路軍最得心應手的武器。八路軍衝過來齊齊扔手榴彈的動作,讓日軍毛骨悚然。日本兵內匠俊三在《齊會、大超市村的討伐戰》中寫到了這樣的一個細節:

“眼前的敵人成一列縱隊,領頭的人吹着哨子,他們彎着腰向我馬車隊衝去,接近二三十米時,一聲號令,同時投出一批手榴彈。轟、轟的爆炸聲震動大地,紫色的閃光照亮夜空,亮光中閃現我們和馬車的身影。”

八路軍愛使手榴彈,真實原因令人心酸:八年抗戰,手榴彈是八路軍唯一能夠自給自足的武器,據統計,八年抗戰,八路軍和新四年的兵工廠共造了450萬個手榴彈。那時許多戰士沒有槍,腰裡掖着幾枚長柄“邊區造”手榴彈,近戰往往會付出慘烈犧牲,但冰雹般的手榴彈砸過來,日軍也心驚膽戰。1942年日本搞“五一大掃蕩”,在河北無極縣趙戶村,八路軍戰士趙三子守衛南街口,一個人一口氣扔出180顆手榴彈,把日偽軍炸得鬼哭狼嚎,保持陣地不失。

手榴彈太猛,榆林站的日軍撐不住了,呼叫援軍,但電話線被八路軍事先全切斷了,怎麼辦?只能放火焚燒自己住的兵營,用沖天火光來召喚援軍。但他們不知道的是,人數更多的八路軍已經埋伏在援軍過來的路上。這就是八路軍經典的“圍點打援”戰術,屢試不爽。果然,救援榆林站的列車從岱嶽出發,剛到埋伏地,車就出軌了:

“與此同時,埋伏的敵兵從右、前、左三個方面,一齊用迫擊炮、機槍、步槍猛烈射擊,轟擊列車,轉瞬之間機車成了蜂窩,玻璃窗碎片飛向四面八方。司機井田頭部負傷,迫擊炮彈打穿煤水車鐵板,火星迸發飛濺,發出可怕的響聲。此時阿部少尉立即命令全部人員下車,靠近10來米後邊鐵路兩側的土堤,組成圓形陣地應戰。敵人看到我兵少力微,以驚人的勇敢逼近我方,50米、30米、10米,有的衝到了5--6米的地方,雙方面對面地展開白刃格鬥,手榴彈的彈片橫飛,悽慘景象簡直成了凶神惡煞的戰場。”

一直到更多的援軍過來,八路軍才從容撤離戰場,現場只剩下被打得像蜂窩一樣的機車,周邊全是日軍屍體。

如此低劣的武器,如此頑強的精神,如此壯烈的犧牲,這正是“中流砥柱”!

3

“一,管區內的敵人,使日軍最感棘手者,為冀西及冀中軍區的共軍。彼等以省境及日軍作戰地區附近,或沼澤、河流等日軍勢力不易到達的地區為根據地,進行巧妙的地下工作及靈活的游擊戰。因此,了解和掌握其動向,極為困難。二,共軍的情報搜集、傳遞,非常巧妙而且迅速。日軍的討伐行動,往往在事前便被偵悉……三,共軍的行動輕快而敏捷,熟悉地理,因而無法捕獲。相反,日軍卻多次遭到共軍的伏擊……”

這是《華北治安戰》一書中選入的日軍第110師團作戰主任參謀中村三郎在1940年初對八路軍情況的記述,至今讀起,還能想象他的一臉苦相及巨大的心理陰影。不得不說,日軍的情報搜集能力極強,認真地分析八路軍的特點。他們發現,八路軍跟他們此前碰到過的對手、國民黨正規軍不一樣,正規軍一退走,八路軍迅速填補進來,深深紮下根。

《作戰日誌中的中國事變》(作者井本熊男,曾任中國派遣軍總司令部參謀)一書寫道:

“1939年底,中共的滲透大致遍及華北全境,對我方確保治安構成最大之敵。事變初期,蔣介石軍隊不戰而放棄華北5省,在其後一年多的時間既無戰線又無敵蹤。然而恰似被細菌侵蝕了人體,如置之不顧,整個地區勢將變成與我敵對之勢……”

《游擊隊與游擊戰》一書寫道:

“山東的游擊隊開始,系繼韓復榘之後的沈鴻烈及于學忠等正規軍的逃跑所致。首先在左翼青年之間誕生了游擊隊,進而發展成為第八路軍山東縱隊,其勢力不可小看。”

《游擊隊與游擊戰》(東京和泉書院1940年6月出版)這本書值得一提,作者長野朗,系侵華日軍陸軍步兵大尉,重點研究了八路軍的游擊戰術,書中寫道:

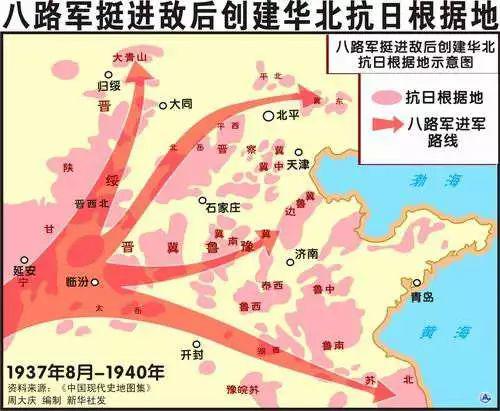

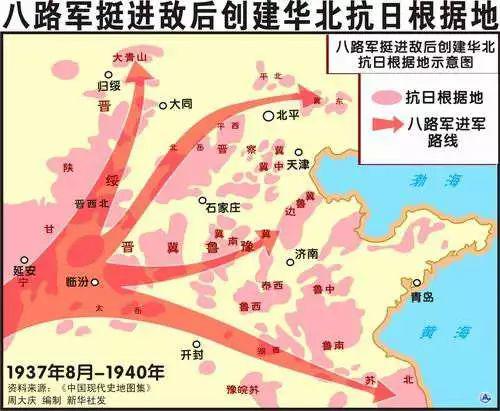

“初期,(八路軍)既打正規戰,又打游擊戰。自山西歸屬日軍以後,即專門進行游擊戰。第八路軍的游擊隊從山西向河北平原、察哈爾、山東及華北一帶湧來,對我後方兵站、醫院、鐵路以及在日本援助下成立的地方治安維持會,進行襲擊和破壞,並且建立共產黨的縣政府。從此時起即已深入民眾,在民眾中開始組建游擊隊。由於他們能夠與民眾聯繫密切,因而得以了解我軍行動,我軍剛要將其包圍,他們很快即逃遁一空。據說一年內戰鬥已達638次。他們的手也伸向臨時政府的保安隊,使若干保安隊叛變,從而獲得了武器彈藥。為此,八路軍向各游擊區派出支隊,以使游擊隊與自衛團進行聯繫,同時與共產黨助長聯絡,擴大共產黨的勢力範圍。”

“共軍之所以頑固,在於他們依靠歷來的戰術,在我占領區山嶽地帶及省境等地開闢了許多抗日根據地。其根據地在地形上為日軍無法靠近的山西五台山脈、東南山嶽地帶、山東泰山山區、河北的鐵路中間地帶等地區。每一根據地相當於數縣之廣,在此集中糧食,設立小型武器維修廠,成立宣傳機構,建立學校,發行紙幣。根據地的縣均有共產黨的縣政府及縣長。共軍以其特長訓練、組織民兵,建立人民自衛團,使之投入抗日戰爭。這類根據地是分布在日軍占領地區以內的。”

長野朗敏銳地發現,八路軍的真正“秘訣”,在於贏得“民心”,他寫道:

“他們在掌握民心方面煞費苦心,因此在地方深得民心。例如山西地區貧苦,共軍對軍隊自身軍紀特別重視,禁止任意徵用民工、車馬及糧食。必要時召來人民代表,使其自願提供。共軍進一步武裝民眾,使之站到抗日戰線上來。另一方面,將原有的地方團體改編成共產黨方面的團體,並掌握其領導權,反對者作為漢奸,動員群眾予以驅逐,將此地納入共產黨的地盤。”

老百姓的心,都向着八路軍,日軍自然討不了好。長野朗感嘆道:“山西省民眾抗日情緒的確非常高漲,從老年婦女到兒童也都進行反抗,在井裡投毒,很難對付。”

日本人還是蠻愛學習的,在殘酷的武力無法壓服華北老百姓之後,他們也在想辦法如何向八路軍學習,“贏得民心”,《華北治安戰》一書,有日本華北方面軍加強培植漢奸組織“新民會”的意見:

“考慮到對華北當前敵人共產黨的對策,大家知道,共產黨以黨、政、軍三位一體,與民眾的關係猶如魚水,正在積極爭取民眾,我方也必須以軍、政、會三者與之對抗,打一場爭取民眾的戰爭……”

當然,這是侵略者的囈夢。

4

八年抗戰,日軍對八路軍的認識,是不斷深化的。

1937年9月25日,八路軍取得平型關首戰大捷,日軍還以為是蘇聯人在指揮八路軍作戰,《字都宮輜重史》一書收錄了日軍第六兵站汽車隊關於參加平型關作戰的戰鬥詳報,是這麼分析的:

“當面之敵幾乎均為20歲以下少年兵,作戰勇敢,遠非以前所遇之敵可比,或為以學生等組成的軍隊。再者,其戰術類似蘇軍之戰術,顯系在其指導之下。”

這個基本上就是胡說八道了。

隨着與八路軍交手越來越多,日軍對八路軍的認識也越來越深刻,《游擊隊與游擊戰》一書寫道:

“共軍原來是連步槍也不多的軍隊,改編為第八路軍後並無多大變化。雖不斷向蔣介石方面申請補給,但蔣介石方面似乎給的不多,飛機、坦克和重炮共軍當然沒有,據說只有少量野山炮和迫擊炮,基本上普及了機槍和步槍。由於武器彈藥不足,有專門擔當窺視日軍輜重隊的部門。當友軍失敗時,迅速前去打掃戰場,搜集武器彈藥,收容殘兵,從而得到人員、武器及彈藥。所以他們非常珍惜子彈,一粒子彈也不能隨意發射。有稱為特別狙擊手的,並制定了如下嚴格的射擊規則:一,見到敵人時才開槍;二,瞄準後才開槍;三,有命中把握時才開槍。”

到了抗戰後期,尤其是1941、1942年日軍殘酷的“大掃蕩”之後,八路軍愈挫愈強,而日軍已經陷入了恐懼,《華北治安戰》記錄了日軍不願意與八路軍作戰的沮喪與絕望:“華北地區1940年以前從未發生投敵罪。到1941年發生了2件,1942年也發生了2件,1943年以來,此類事件迅速增多,其中大部分是性質惡劣的故意投敵……另外,自殺現象嚴重,1942年7月,曲陽有4名士兵自縊,河底村有10名士兵集體服毒,陽泉也有2名士兵因不願執行任務而自殺。”日本人在這本書裡甚至這樣形容:日軍在華北占領的點和線,處處薄弱,宛如赤色海洋中漂浮的一串念珠。

戰場上的另一個變化,是被俘的日軍越來越多了。抗戰初期,八路軍很難俘虜到日本兵,後者無比兇悍,死戰到底。“百團大戰”之後,越來越多的日本兵當了俘虜。他們不少人被送到延安,在延安的日本工農學校得到改造,徹底轉變了軍國主義思想,成為堅定的抗日戰士。他們後來把親身經歷寫成了書,今天再讀起來,能夠從另一個角度,得知八路軍勝利的秘密。

《八路軍中的日本兵》作者之一香川孝志記錄了日軍飛機轟炸延安的往事:

“1943年6月的一天早上,突然聽到飛機的轟鳴聲,這是日軍來轟炸了。我們從窯洞裡出來,嘴裡數着:‘1架、2架、3架……’飛機在沒有人住的舊市區轟炸了一陣子便返航了。我們當時是在‘袖手旁觀’。可是,當天晚上的日本電台和往常一樣,廣播什麼‘延安的軍事設施一個接一個地燃燒了起來’。剛來延安不久的一個新學員聽到這個之後很有感觸地說:‘在日軍里,我們也是被這樣的蠱惑宣言欺騙了的。’實際上,在那一天只炸死了一頭驢。炸彈的碎片被送到延安北面約50公里的安塞兵工廠,成了八路軍製造兵器的原料了(我也曾去過安塞)。《解放日報》社利用一發沒有爆炸的炸彈,做成了印刷用的滾筒。”

另一名延安日本工農學校學員梅田照文的記載,更有深意。梅田照文在百團大戰中被俘,一度自暴自棄,到延安後,耳聞目睹,內心受到極大衝擊,成了一位堅定的八路軍“鐵粉”,他在《反戰士兵物語》一書中,詳細記錄了1944年4月出席朱德總司令母親鐘太夫人追悼會的兩個細節:

“看到出席葬禮的總司令的形象,我大吃一驚。總司令本來是位鬍鬚很重的人,又加一個多月他未刮鬍子,顯得所謂‘鬍子拉碴’的憔悴樣子。中國有個習慣,在父母去世的100天內,為表示哀悼之意,不刮鬍子,總司令大概也是按照那種風俗行事的……有一點使我深受感動的是,總司令對於各界人士的悼詞以嚴肅的態度致了謝詞。他那謙虛的態度宛如站在恩師面前的學生一樣誠心誠意,他眼角上噙着淚水,用一種低沉的聲音這樣說:‘中國共產黨和中國人民對我和我母親給予了破格照顧。這是我和我母親的最大光榮,十分感激。為了報答這些,我莊嚴地宣誓:作為一名戰士,我將一輩子忠誠於黨和人民……’這是中國共產黨和中國人民的最高領導人之一朱德同志講的話。這是多麼謙虛的語言哪!這是提高黨和人民的威望,為黨和人民服務的無私的誓言!”

讀日本人關於八路軍的回憶文字,雖是日本人所寫,很多甚至對八路軍以“敵”相稱,但我們仍然能夠清晰觸摸到那些年輕的中國生命的心跳,能夠清晰感受到延續至今的中國人愛國主義精神的偉大與神聖。

無論是國民黨軍隊在正面戰場與日軍的22次會戰,還是共產黨軍隊深入敵後的規模不大但數以萬計的游擊戰,都值得我們銘記。

因為,為了祖國的獨立與尊嚴,每一次戰鬥,每一個犧牲,都是不朽的!