| M21狙击枪:全凭工艺压倒SVD |

| 送交者: 岚少爷 2014年09月05日00:15:49 于 [军事天地] 发送悄悄话 |

本文专供腾讯军事频道( http://mil.qq.com/ ),禁止转载 栓动与半自动的历史交替

图:使用M73B1瞄准镜的M1903A4 从二战到越南战争前期,美国狙击手以装备M1903A4和M1D狙击步枪为主。M1903步枪是德国毛瑟98步枪家族的美国变种,主要的改进在于换了个口径使用美式的.30-06弹药,性能表现依旧平庸。M1903A4作为M1903步枪基础上取消机械瞄具,换用高精度枪管,加装光学瞄准镜的狙击改型,其作战表现只能用丢人现眼来形容。 虽然枪械平台的结构和性能都非常相近,但是M1903A4要远逊于德国98K狙击步枪;枪械精度提升不明显只是次要的方面,主要的因素在于瞄准镜上的差距太大。以M73B1瞄准镜为例,它不仅放大倍率更低(只有2.5倍),视场更狭窄;而且由于不具备密封防潮功能,在热带丛林中瞄准镜内部起雾凝结水珠的现象非常严重。在南太平洋岛屿的惨烈战斗中,很多倒霉的狙击手都因此陷入根本无法瞄准的局面。

图:使用M84瞄准镜的M1D狙击步枪 稍晚的M1C/D狙击步枪表现要比M1903A4好很多。虽然瞄准镜的性能仍然是半斤八两(后期共用M84瞄准镜),枪械平台还不是改进甚至精选过的,仅仅是普通的量产型M1步枪;但是半自动射击功能和容量更高的8发弹仓使它在中近距离上拥有着压倒性优势的火力。我国在朝鲜战争的冷枪冷炮战斗中,著名战斗英雄张桃芳使用的爱枪就是一支M1步枪。 这两种狙击步枪在实战中形成的对比经验,对于美国后来狙击体系发展的影响极大,尤其是陆军。在射击距离和瞄准精度尚受到瞄准镜较大限制的情况下,陆军在1959年首先选择了半自动狙击步枪增强火力强度。M21在最初的设计思想上是远不及苏联SVD步枪的,甚至可以用盲目来形容。但是枪械/弹药平台的出色性能打下了扎实可靠的基础,在瞄准镜等附件装备不断改进以后,M14系狙击步枪的性能至今得以保持在一个相当优秀的水平上。 M21狙击步枪的枪械/弹药平台

图:M14步枪 M21狙击步枪和M1C/D狙击步枪之间有着非常亲近的血缘关系,就如同是一对亲叔侄一样。M14是在M1的基础上改进的产物,继承其基本结构设计的同时,也继承了精度方面的优势;这为向狙击步枪方向的优化改进提供了一个非常扎实的基础——从这个角度上说,M21远远比苏联的SVD步枪来得幸运,精度上的优势从血统渊源上就已经注定。 与M14基本型相比,M21所采用的枪械平台被称之为M14 NM(National Match,国家竞赛)步枪。除了取消全自动射击功能外,主要依靠在材料部件的选用,加工、装配的工艺上重点改进以提高枪械的射击精度。其改进思路围绕着提升部件机械加工精度、尽可能消除一切多余振动、使枪械内部机构的运动尽可能平稳、顺滑、一致而展开。 在材料部件选择上,M14 NM采用了匹配高精度弹药设计的竞赛级枪管,每一根都严格按照制造公差精选、并且经过测量仪器精确测量;而且为了保证内壁的高度均匀一致,连镀铬处理都被放弃了;包括消焰制退器也经过铰孔加工,以消除偏心误差提高精度。

图:M14步枪的扳机 在扳机组件的设计改进上,M14 NM就像此前的其它国家竞赛步枪,例如M1903 NM和M1 NM一样,无善可陈。它没有像苏联的SVD步枪、德国的G3/SG1步枪那样重新设计结构,以提供一些更有利于精确射击的功能;虽然为了减小狙击手扣动扳机时影响枪管指向而减轻了扳机力,2公斤以上的设定值对于狙击步枪来说显然过高。 M21步枪在研制过程中并未对此进行改进。这也许和当时美国陆军射击文化中的保守传统有关,尤其是涉及到扳机功能的方面:很多美国狙击手对扳机的二道火功能都并不热衷,对G3/SG1那种欧洲式的设定扳机(前推扳机完成设定以后,轻轻用力扣动就能击发)更是非常抵制。 但从扳机组件的制造和装配角度看,M14 NM的表现却非常优秀。就像导气系统的活塞和活塞筒一样,扳机组件也是每一个零件经过抛光后精密装配而成。虽然扳机力仅从M14的2.5~3.4公斤减小到2.05~2.15公斤,但批产品中彼此的差异范围却不到原来的1/9~1/10。它所代表的M14 NM在生产、装配方面一致性、精密性上的巨大提升,不仅对单个步枪的击锤解脱动作平稳、顺滑、一致提供了扎实可靠的基础,而且使每一支步枪的扳机在使用特性上都表现的极为接近。更直观的说,使用M14 NM的狙击手随便更换任何一支枪械,就能在第一时间发挥出九成以上的枪械性能。 M14 NM步枪尽可能消除了枪械上存在的活动间隙。比如机匣是先用玻璃纤维粘合剂在枪托上固定好,然后在枪管与机匣组装好后,又进一步用环氧树脂封固。而导气箍和下套箍也变成了永久性的固定结合件。这些措施很好的反应了武器定位的不同:普通步枪要求具备较好的分解维护性能,以满足士兵平时拆装训练、认识枪械结构;战时能够进行拆卸换件以排除枪械故障,从战损枪械中组装出可用枪械的要求。而高精度步枪则具备了明显的精密仪器色彩,精度是最重要的性能,而且要尽可能避免无谓的拆装。 和SVD步枪相比,没有改变过结构设计的M14 NM并不是专门设计的狙击步枪;但是依靠M14的血统优势和更为精良的材料工艺,它的精度比SVD要好。尤其是在弹药上,它使用的M118 NM弹性能更是远远优越于SVD的7N1弹——这是来自国家工业能力的碾压。

图:M118 NM弹 人类工业发展过程中的一个重要特征,就是加工装配的精度在不断的提高和普及,在质与量两个方面都不断扩展。评价一个国家在某个工业领域的能力高低,完全可以用它是否能用低成本在大批量消耗品上实现稳定的高精度表现作为标准,弹药就是一个极佳的例子。 美国海军陆战队的一位著名狙击手就曾经针对军用竞赛弹和商业精度竞赛弹之间的性能差别,对同一批号的M118 NM弹进行了多个方面的测量比较。比如在弹头重量的差异上,最大偏差不到0.15g;在发射药装药量的差异上,最大偏差不到0.0324g;在弹壳的同心性上,最大偏差不到0.069mm;在枪弹上膛以后,弹头尖偏离枪管中心轴线的误差最大不超过0.066mm。 这些军用便宜货M118 NM的加工装配精度,理所当然的显著低于另一款一同参加测量的著名商业竞赛弹药。不过即使是这样,M118 NM自身的精度也足以保证在1角分(1MOA)之内了。在M14 NM步枪上使用时,M118 NM弹的表现是300米处散布小于15厘米,在2角分之内;按照一般的散布规律,这其中最密集的一半子弹散布不大于5~6厘米,比一个苹果还小。 作为对比,从生产工艺角度来说,我国现在大部分量具的精度等级也不过和M118 NM弹的成品在一个级别上。制造几个、几十个通止规、块规这样的量具是一回事;在相同精度标准下,以数万、十万级别的产量制造枪弹这样的小尺寸消耗品,难度和水平完全是天差地别。从制造源头的量具精度就差了两个量级以后,我国的那些轻武器是不是真如官方宣传中一样,几乎每个型号都能达到世界先进甚至是领先水平,这个问题并不难思考。 M21狙击步枪的瞄准镜选择历史

图:越南战场上装配M84瞄准镜的M14步枪,早期M21的外形与此基本一致 M21项目的最初规划中,根本没有配套的瞄准镜研制计划;而只是尝试用M14 NM/M118的枪械弹药平台与各种现有瞄准镜进行结合试验,将作战效能最高的组合挑选出来。这个阶段选中的瞄准镜是性能相当落后、但已经大量装备的M84。从这一点来说,笔者简直要怀疑M21项目的初始目的纯粹是为了取代M1903A4和M1D狙击步枪,以彻底完成7.62NATO口径对于.30-06口径的淘汰替换。

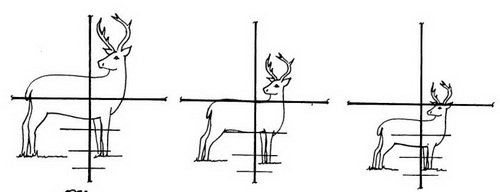

图:M84瞄准镜的分划 M84的放大倍率只有2.2倍,分划是由垂直方向上的细金属杆和水平方向上的细金属丝组成的类T字结构,没有刻度,完全无法实现测距功能。无论是光学性能还是结构水平,都远逊于德国二战时代的产品。这意味着狙击手在使用这些早期型M21狙击步枪时,在射程上比那些使用2.5~4倍瞄准镜的二战前辈还要更近,基本上不会超过200码;枪械/弹药平台的性能优势虽然巨大,但能发挥出的实际意义却几近于无。 以装配M84瞄准镜为标志,M21从研制起一直到60年代中期为止都显得极其稚嫩。当时苏联已经开始能够从整个枪械系统的高度来思考、设计,如何为狙击手进行更远距离的准确射击提供支持条件;在稍早开始研制的SVD狙击步枪,是在设计之初即包括枪械、弹药、瞄准镜三者的完整系统,尤其是在瞄准镜的测距瞄准功能设计上花费了大量的心血。而同时期的美国人,却还停留在“总之先把枪械的射击精度做上去是没错的”朴素认知阶段,缺乏清晰明确的设计指导思想,根本就不知道怎样去扩展狙击手的射程和作战效能。 正如M14 NM的名称,幼年阶段的M21其实是一种靶场上竞技射击的体育用具,而不是真正用于战场的狙击步枪。在这个时期如果SVD与M21在战场上相遇,苏联狙击手完全可以用殴打小学生的气概来教育美国同行怎么打枪。局面在1965年以后迎来了转机,设计观念的突破与美国二战后快速发展的光学工业能力结合,为M21了一款性能上碾压PSO-1的3-9x40自动测距/ART瞄准镜。由于苏联在完成SVD之后就在狙击领域止步不前直到解体,因此3-9x40自动测距/ART瞄准镜的装备不仅是M21性能超越SVD的开始,也是美国在狙击领域将苏联远远甩在身后的历史转折点

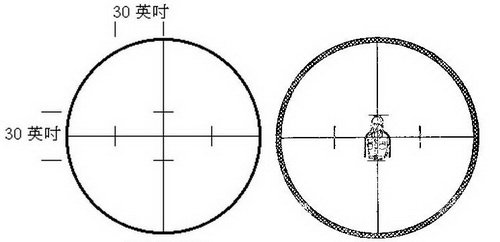

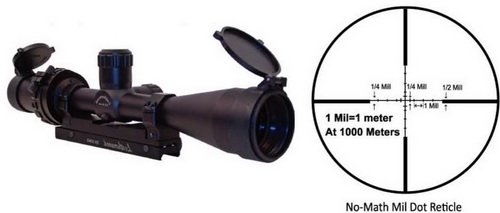

ART瞄准镜的测距 M21和M40狙击步枪的瞄准镜都来自雷德菲尔德的一款新型狩猎用瞄准镜,放大倍率3-9倍可调,物镜直径40mm;它通过大直径的物镜镜头和变倍系统,实现兼得近距离大视场和远距离的高倍率观察能力。不同的地方在于M21的瞄准镜在结构上进行了较大的改动,在更改了一些内部设计和外加了弹道调节机构以后,称为ART(Automatic Ranging and Trajectory,自动测距及修正弹道)瞄准镜。 无论定倍还是变倍,瞄准镜的基本测距原理,都是通过分划标志与已知尺寸的物体进行对比,然后根据相似三角形原理推算出距离。因此对于ART这种后置分划(分划板位于变倍镜组后方)的瞄准镜,在分划标志大小无法改变的情况下,想求得距离就只能不断调节瞄准镜的放大倍率,缩放标志物在视野中的大小。

图:后置分划不会随着倍率缩放而改变大小 在同一放大倍率下,被观察的同一物体显得越大,距离也就越近;显得越小,那么距离也就越远。当一个特定尺寸物体的大小,随着倍率改变缩放到正好能被分划卡住时,它就一定处在一个与放大倍率存在特定对应关系的距离上。在ART瞄准镜完全出于军事狙击需求而设计的新分划中,这个“特定尺寸物体”就被确定为士兵的上半身。 在ART的十字线分划中,垂直标线上的两个标尺之间距离为0.76米,代表着多数士兵从腰间到头顶的大致高度。ART的测距设计就是通过不断的调节放大倍率,使目标的上半身正好能被这两个标尺卡住;此时放大倍率的数字就对应着目标与狙击手间的大致距离。比如在3倍放大倍率时正好卡住目标,距离就是300码;而9倍放大倍率则代表900码。

图:ART瞄准镜的分划 莱瑟伍德提出的ART瞄准镜改进方案,正是建立在这种放大倍率和测距结果相对应的基础上。它通过外加的机械结构实现同步修正弹道功能,把测距和弹道的高低调节过程合二为一,成功的获得了尽可能快的反应、开火速度;但它自身的一些致命缺陷,又最终使它在军事狙击领域被完全淘汰。 ART结构和优点

图:瞄准线和弹道相交 如同上图,对于步枪射手来说光线是直线传播的,而子弹飞行的弹道轨迹却是受重力和外界气流影响形成的一条抛物线。在精确射击的过程中,狙击手必须要根据特定规律调整瞄准线的高低和水平角度;如果修正完成的准确顺利,那么瞄准线与目标的相交点也将成为子弹的落点。在瞄准镜上,这个过程通过分划的上下、左右偏移来实现。

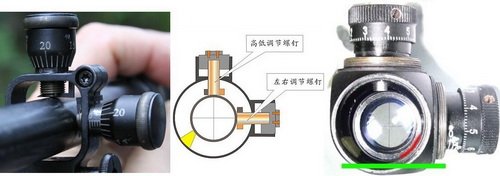

图:瞄准镜弹道调节机构的不同形式 从历史主流来说,瞄准镜实现弹道的高低调节上先后经历了外部调节、内部调节两种方式。在早期时代,瞄准镜内部的分划是固定式的,弹道调节只能通过外部螺栓来抬高降低、或是左右偏移整个瞄准镜筒身实现。内部调节式在结构原理上大致相同,也是在弹簧的支撑下,依靠螺栓来控制分划筒的高低左右,但是在技术实现难度上要高的多。上图左侧是外部调节结构的实物;中间和右侧是内部调节式结构的示意图与实物对比——浅黄色部分是支撑分划筒的45度弹簧片(可以同时兼顾两个方向的支撑受力)。

图:ART瞄准镜。1:镜座销轴。2:镜座下体。3:镜座上体。4:弹道调节凸台。5:弹道调节凸轮。6:变倍环。 ART结构正是由传统的外部弹道调节设计演变而来。它的瞄准镜座是由上下两部分组成的半活动结构,上体(图3)负责夹持瞄准镜,下体(图2)用于将自身牢固的连接在步枪机匣上。上体被容纳、限制在下体的凹槽中,两者通过前端的镜座销轴(图1)连接;上体和被夹持的瞄准镜围绕这根销轴可以进行小幅度的偏转,以实现瞄准镜角度的抬高和降低。 偏转过程由经过修改的后置分划变倍瞄准镜和镜座下体共同作用完成:瞄准镜的变倍环(图6)上设置了一个各处直径不等的弹道调节凸轮(图5),而这个凸轮又被镜座下体上的弹道调节凸台(图4)顶住。当变倍环转动时,瞄准镜自身也会随着放大倍数的缩小、放大而不断被转动的弹道调节凸轮所降低、抬高。

图:外部弹道调节机构特写,变倍环上注明了适用弹种为M118 NM弹 这种设计的目的在于,使用ART的狙击手在通过缩放倍率,完成用分划卡住目标的测距过程时,瞄准镜也会自动的完成相应距离的弹道修正过程。不仅在整个测距过程中,目标始终处于分划的中心位置,对于射击异常有利;而且在较为理想的条件下,比如无风、目标静止,狙击手和目标之间高度差很小,不需要过多修正弹道时,狙击手无须知道目标的实际距离就可以直接开火射击。也正是因为这一点,ART在针对雷德菲尔德3-9X40瞄准镜的修改中,将其自动显示距离数字的功能和相关结构去除掉了(详细内容会在以后关于M40的文章中介绍)。 从提高狙击手的测距能力和开火速度方面看,ART获得了预期的成功。在装备ART瞄准镜以后,M21和SVD步枪的性能对比发生了颠覆性的改变。M21步枪在所有的距离上,不论是观察能力、瞄准射击精度,还是反应速度上都占据了压倒性的优势。美国著名狙击手教官约翰·普莱斯特曾经盛赞,当ART结构测距与弹道修正合一的便利性能够顺利发挥时,会使狙击手感到自己“无所不能”。 ART结构的缺陷 美军后来在ART的基础上改进出了ART-II瞄准镜,这主要出于两个方面的原因:其一是要为狙击手提供夜视瞄准能力,由于体积上的巨大差异,ART的原设计并不能兼容微光瞄准镜的安装。ART-II为此修改了镜座设计,将原来的镜座下体拆分成两个部分,以提供一个通用导轨;ART-II瞄准镜和微光瞄准仪都可以通过拇指螺栓(可以手拧固定)在这个导轨上进行快速拆卸安装、更换。

图:ART-II瞄准镜 另一个方面是ART的放大倍率与弹道修正被锁定在了一起,很多时候对狙击手的观察瞄准形成了限制;比如一般来说500码距离上只能用5倍放大倍率,而300码上就只能用3倍放大倍率。违背这个规律进行操作时,比如在100码距离上用9倍的放大倍率观察瞄准目标,实际上就产生了高达800码的测距/弹道修正误差。 在这种弹着点处于视野边缘,甚至视野以外的条件下,如果狙击手不具备非常丰富的经验,几乎不可能命中目标。ART-II为此修改了瞄准镜的设计,变倍环可以和弹道调节凸轮可以分离;这样射手就可以在同一射程上使用不同的放大倍率,但同时也会丧失弹道自动修正功能。此外对分划也做了改动,有限的增强了测距能力。 ART-II的改进并没有从根本上解决ART结构的缺陷,老约翰在称赞ART性能的同时,一样对它的缺陷叫苦不已。由于同时拥有内部和外部弹道调节机构,ART瞄准镜的安装和校正归零是一件相当困难的事情;在校正瞄准线的过程中必须进行过量的水平修正——这时候瞄准镜的水平调节旋钮上已经没有了刻度,具体调节了多少狙击手本人都说不清楚。即使是一个经验丰富的狙击手,要真正准确的将ART瞄准镜归零,也通常要花上3个小时的时间。 尤其是在ART-II引入快速瞄准镜拆卸设计以后,这种过量而且没有精确刻度的风偏调节会使更换瞄准镜后的校正工作变得极为复杂。狙击手们提出的明确对策就是在校正好ART-II瞄准镜以后,绝对不要随意拆卸。不幸的是,越南战场的实战经验证明,使用M21的狙击手昼夜交替执行任务,白天使用白光瞄准镜,晚上使用夜视瞄准仪是很常见的事情。瞄准镜归零校正的复杂困难,使得相当数量的M21步枪并不能以最佳的性能状态投入实战。 但最为致命而且不可克服的一点是,ART设计中瞄准镜与枪械之间采用了半活动连接;每一次射击过程中,瞄准镜的位置和角度都会产生一定幅度的无规律变化。在60年代,由于瞄准镜(尤其是结构复杂的变倍瞄准镜)自身的光学机械性能有限,这个缺陷尚不明显;但在进入80年代以后,它对于瞄准精度的损害就变得相当严重了。这才是ART结构后来在军事和警务领域被全面淘汰的真正原因,和测距方式毫无关系。

图:ART M1000,采用密位测距分划。 结语 随着时代的发展,当一款瞄准镜显得难于使用而又精度不佳时,它的命运也就随之注定。从1988年开始,ART系列瞄准镜被刘坡尔德的10倍固定瞄准镜所取代;这实际上是美国陆军与海军陆战队在狙击发展路线之争中,海军陆战队最终获得胜利的标志性事件。当然那又是另一个故事了,且听下回分解。 |

|

|

|

|

| 实用资讯 | |

|

|

| 一周点击热帖 | 更多>> |

| 一周回复热帖 |

| 历史上的今天:回复热帖 |

| 2013: | 中国被指同时造7种舰堪比美 2020年成世 | |

| 2013: | 爆炸新闻:一架F-22猛禽坠毁在约旦北部 | |

| 2012: | 新华社:我军竟然默许日本政府将钓鱼岛 | |

| 2012: | 美国之音:马总统下令海巡舰每天都要去 | |

| 2011: | 歼15舰载机和苏33的区别 --《惯性世界 | |

| 2011: | 关于"高能镍碳超级电容器问世"新闻的 | |

| 2010: | 张召忠:为什么“中国是一个盛产汉奸的 | |

| 2010: | XWZJ昨天你没来,请进!此文是揭露和教 | |

| 2009: | 冷眼看新疆: 新疆只有中美战略利益, 没 | |

| 2009: | 中共专家澄清中国卫星变轨技术有助导弹 | |