1975年1月,伊朗《世界報》發表社論,驕傲的宣稱:“如果一切按計划進行,再過10年或12年,我們將趕上歐洲主要國家的現有生活水平。25年內,在工業基礎和繁榮方面達到相當於世界上最先進國家的水平。”

白色革命中建造的,為紀念波斯帝國2500周年建造的阿扎迪塔,時至今日仍然是伊朗最具現代氣息的地標建築。

所以在1971年,當巴列維國王在古都波斯波利斯舉行慶祝波斯帝國建國2500周年的盛會,被請來觀禮的全世界各國政要名流們,看到的是一個空前富裕、現代、世俗化,乃至自信的國家。《時代》雜誌將其稱之為“人類歷史上最盛大的狂歡會之一”。

當時與會者,一定沒人能想到,以改革成功者姿態出現在他們面前的野心勃勃的巴列維國王,會在短短八年後就被憤怒的民眾推翻。而他們眼前的伊朗,會隨之劇變為一個極端宗教保守的國家。

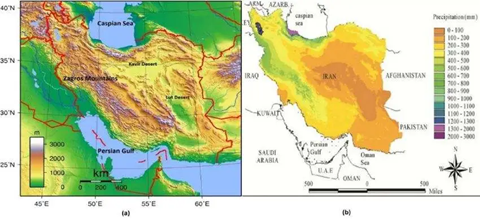

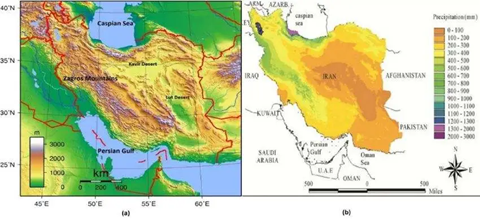

如果我們以地緣學說方法去分析,我們會發現伊朗的確是一個非常奇怪的國家。這個國家在歷史上,既不是我們熟悉的中國中原王朝式的農業國,也不是長期作為中國中原王朝對手的那種游牧民族聯盟。它是一種奇怪的“旱田-游牧文明”。伊朗目前的耕地面積1800萬公頃,看起來不少,但即便經歷了巴列維王朝的大興水利,其中可獲得灌溉的田地只有700萬公頃,其中最高產的水稻田,更是只有區區56萬公頃。全國接近三分之二的農田依然是旱田(與我國陝北等地相似)。這種旱田產量極低,農民們為了維持生計,不得不同時從事放牧等副業。

所以,由於生活狀態非常類似於中國元明清時代掙扎於黃泛區的兩淮農民,以及400毫米降水等高線上的長城沿線旱地農民。伊朗大量農民長期處在收入極為不穩定,沒有多少積蓄,隨時可能破產的生存邊緣狀態。在這種特殊的環境下,不僅古典時代伊朗各部落一遇災荒就會彼此之間發生劫掠、械鬥,並最終優勝劣汰的碰出了世界上第一個地跨三洲的大帝國波斯。而且讓底層農民特別容易選擇聚集在宗教旗幟下,用強宗教結社的方式進行互保。伊朗原生的瑣羅亞斯德教(拜火教)最初就是為了滿足這種需求應運而生的。阿拉伯人武力征服這片土地之後,伊朗逐步完成了伊斯蘭化。並在公元16世紀初(也就是《伊朗五百年》開篇的時代),正式宣布伊斯蘭教為其國教。

伊斯法罕,世界之半

但伊朗最終皈依的是什葉派,相比於分布更廣的遜尼派,什葉派以伊瑪目(領拜人)為核心結成宗教社團,維持其組織內部互保的特性天生就更強。所以也更符合掙扎在貧困線上的伊朗傳統農民的支持。所以之後的幾百年裡,宗教在伊朗的社會生活扮演了一個非常複雜而多面性的角色——宗教既是伊朗底層社會的穩定劑、粘合劑。神職人員會在農民破產,或村莊之間因彼此搶掠發生械鬥時出面調解、提供應急救濟。讓底層農民對其感恩戴德,認為離開他們不幸。但同時,它又讓伊朗的這個底層社會總體趨向於宗教式的守舊。神職人員總是會最為激烈的批判一切試圖改變伊朗社會組織模式、生產模式的嘗試。讓伊朗的基層社會始終維持在高穩定性同時也絕對守舊的死局中。巴列維國王絕非昏君,他看到宗教保守勢力與伊朗底層民眾這種彼此深度抱合,並不惜血本、試圖用向農村派出“知識大軍”等方式拆散之。

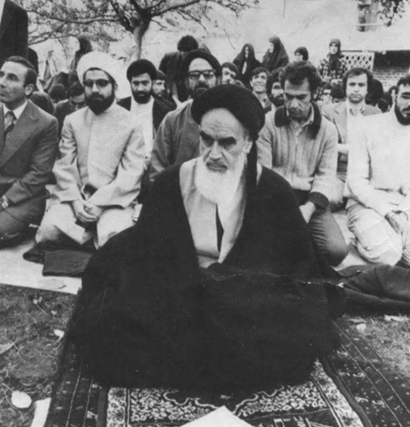

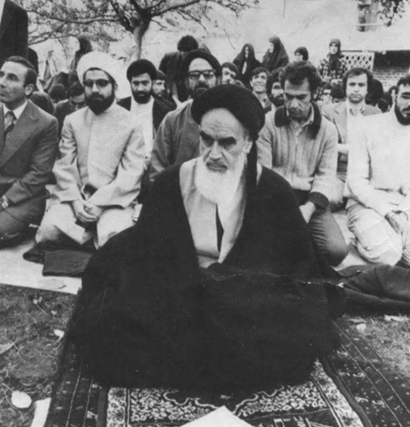

但這太難了。內部教育體系完整,動員能力極高的宗教保守勢力幾乎一開始就看明白了國王和世俗派想幹什麼,並立刻作出了反制。早在60年代初,伊朗宗教聖城庫姆等級的底層農民就曾在毛拉的帶領下進行反世俗化抗議,他們走上街頭,看見不戴面紗、頭巾的年輕女孩就進行毆打。國王對此嚴厲鎮壓,激烈批評“白色革命”的教長霍梅尼就是在這種鎮壓中被迫流亡的。

這裡要說一句,在伊朗,像“女性不得暴露羞體,必須蒙面紗、戴頭巾。”“男人可以隨意休妻、甚至買賣妻子”等現代社會看來非常落後的極端宗教保守主義主張,在底層民眾中其實是有相當號召力的。因為,就像前文所言的,伊朗這片土地在歷史上就不是肥沃的富壤,除了絲路上的少數商人之外,大量農民都掙扎在貧困線上。於是,就像所有貧困地區一樣,歧視甚至買賣婦女等等大量的規矩,是這些底層民眾傳宗接代的必要手段。但現在,國王要推動全面現代化的白色革命,雖然經濟大幅度發展,但底層農民沒辦法立刻受惠,甚至因為經濟高速增長帶來的通貨膨脹,城鄉收入差距拉大等問題,變得更加窮困了。於是伊朗大量農村青年雖然因土改分到了土地,社會地位卻下降了。因為放開國際糧食進口導致的農產品價格低迷,旱田本就不多的產出變得更加微薄。而進城務工者面臨住房、生活等多項困難。他們受到新興市民階層的歧視,甚至因女性權益解放而娶不到妻子。於是這些大量的底層民眾選擇了倒向極端保守的宗教勢力。因為教士們會告訴他們,這一切都是國王、城裡人、西方、美國所犯下的罪惡。想讓日子過好,就要在伊朗回到過去,建立政教合一的國家。

而意識到這種動向的巴列維國王,則犯了一個更致命的錯誤——他為了鎮壓宗教保守主義的反對者,而停下了伊朗政治改革的步伐。一般來說,一個國家在現代化進程當中,經濟改革和政治改革必須是相輔相成,因為只有推動社會不斷完善民主和法治建設,才能遏止經濟快速發展帶來的腐敗問題。改革如逆水行舟,不進則退。可是巴列維國王由於懼怕裹挾底層農民的宗教勢力妨礙他的“白色革命”,選擇了反其道而行之。在經濟放開的同時不斷加強其權力。六十年代末開始,巴列維國王成立了大量官方機構,全面監控社會的方方面面,其中最著名也最臭名昭著的就是“伊朗國家安全與情報組織”,也即“薩瓦克”。該組織長期採用暗殺、綁架、拘禁、構陷等非法手段,血腥鎮壓持不同政見者。

特務組織“瓦薩克”的標誌。在國王的鐵腕下,伊朗的報紙、電台等輿論是被嚴控、打壓的。這就使得本來應該支持世俗化、現代化改革的市民階層反而沒有辦法形成自組織,助推國家的進一步現代化。但相反,由於國王畢竟無法取締宗教,宗教人士反而可以在他們的寺廟裡宣講自己的主張。於是,伊朗的市民進步派在這種打壓下,始終是孱弱而散碎的,而伊朗極端保守派卻越來越強,聲音越來越大。與此同時,在經濟發展的同時選擇強化權力而不是強化對權力的監督,必然導致了腐敗的滋生。白色革命成功創造的巨量財富,開始被伊朗王室成員和其他當權者所截流、壟斷。王族成員總共63人,卻在瑞士銀行有數十億美元存款。國王本人也日漸變得揮金如土、窮奢極欲。他用黃金建造廁所,用鑽石鑲嵌馬車,花費10多億美元為自己預修墳墓,花費上億美元操辦了那場波斯帝國煙火晚會……

當然,國王也想過大力反腐,他曾成立了“皇家調查委員會”,精心遴選一些自己最親信的調查者,像古代的“刺史”們一樣,不斷走訪全國各地,嚴厲調查官員們的貪污和瀆職。然而,國王很快就發現一個問題——幾乎所有伊朗地方上的腐敗問題,都會有一根甚至幾根線連通帝國的高層,這些地方上的貪官污吏,不過是上層乃至王室們用於吸取社會發展紅利和民脂民膏的狗腿子而已。

比如巴列維國王的雙胞胎姐姐阿什拉芙公主,就被認為是伊朗很多貪官的總保護傘。

而國王又不捨得、也不敢拿這些“自家人”開刀,因為這樣會危及自己的統治。所以搞到最後,一切“調查”都難免雷聲大、雨點小。於是,原本應當是支持伊朗世俗化和現代化改革中堅的市民階層也對國王失望了。轉而對國王的統治感到厭倦,並對即將到來的、越來越受底層農民支持宗教保守勢力反撲持坐觀其成的態度。必須承認,中產階層的特點,天然是因為“有的選”而眼光挑剔。實在不行,跑麼。到了巴列維王朝的最後幾年,在政局的不斷動盪中,大量伊朗中產階層開始像泰坦尼克號上乘客們一樣,大批逃離這艘快沉的船。

而這些人的後代,很多就是今天人們在世界盃賽場上為伊朗隊加油助威的那些開放的男女球迷們。

這些伊朗好不容易培育出來的知識分子、市民、中產階層、社會精英們,當然不喜歡越鬧越凶的霍梅尼和其極端保守主張,不想讓自己的妻子和女兒帶上面紗,生活按教法行使。可是曾經主張世俗化的那個國王,他們也同樣無心保衛。於是他們選擇了離開,這個群體在伊朗像煮開的鍋里的水蒸氣一樣,逃逸、蒸發掉了。這個社會越來越只剩下了憤怒、激進的中下層,在那裡兀自沸騰。然後,爆炸終於發生了。

4

1979年2月,支持霍梅尼主張的伊朗軍校學生發生武裝譁變,譁變很快蔓延到了全國,大量出身農村的伊朗軍人選擇支持這場“伊斯蘭革命”,把巴列維王朝的高官顯貴、軍隊將領投進了監獄,並迅速集體處決。

3月,流亡在外的霍梅尼回到伊朗,並立刻發表了就婦女着裝講話:“婦女不應裸露羞體,她們必須戴面紗。”同年7月他又以相似的理由禁止了他認為不符合宗教教義的音樂、電影、戲劇、舞蹈、繪畫、雕刻和攝影……在伊朗如果被發現觀看或收聽這些東西,都會被道德警察找麻煩。

霍梅尼基於他對宗教典籍的研判,一口氣提出了“七個反對”:“反對殖民主義、反對帝國主義、反對共產主義、反對猶太復國主義、反對霸權主義、反對西方化、反對世俗化。”在伊朗,只要你被認為有上述任何一種主張,你都有可能被認為不是新生的伊斯蘭共和國的公民,而是國家的敵人,並將遭遇最嚴厲的處置。1979年12月3日,伊朗舉行全民公決,正式通過了新的憲法,建立新的、政教合一的伊斯蘭共和國。這個時候,的確已經沒有什麼反對者再能阻止霍梅尼了。因為自認為在“白色革命”中受損的底層農民,都狂熱的支持他這樣做。而那些最擁護世俗化、在改革中起飛的社會精英們,早已離開了這個國家。那些沒有能力,或沒來得及移民的中下層市民階層,組織了一些十分微弱的抗議活動。但很遺憾,因為伊朗的市民階層從一開始就是過於年輕且缺乏組織的,又經歷了巴列維王朝末期的“蒸發”和“掐尖”。這些人的聲音已經無法決定什麼了——他們宛如一個夢幻時代的棄兒,被拋棄在了這個日漸不屬於他們的國度里,曾經的現代生活離他們越來越遠了。

這就是伊朗成為今日伊朗的那個故事——一個國家,在現代化、世俗化的坦途上高歌猛進,卻突然意外而又必然的中道崩殂的故事。

5

我們能從這個故事當中獲得什麼樣的啟示呢?第一,國家的本質,就是一個民族認知的均值,誠然、伊朗的城市階層、中產人口,其認知和文化曾經一度非常接近世界先進國家,但很無奈,這個國家的“基本盤”實在是過於沉重了,當伊朗的城市女性們穿着比基尼在海灘上游泳的時候,她們不會在乎也不會想到那些旱田裡的老農和親近他們的教士們在用仇恨的眼光盯着她們,而後者的思想,會在不久的未來讓她們不得不在“逃離德黑蘭”穿上罩袍和遭受石刑之間作三選一。所以每一個超越其族群的認知的個體,如果不願意沉默,最終都要為他們偏離族群認知的”方差“付出沉重的代價,誠然,一個民族的歷史正是因為先覺者們而進步的,但具體到個體,看看那些在伊斯蘭革命中或殉難或逃亡的伊朗知識精英、社會中產,你就能明了這個古老國家的沉重勒痕給他們留下的悲劇。第二,任何體系都是有它的“發展容量”的,當伊朗選擇了伊斯蘭革命,從世俗化改革中退回之後,伊朗今天所呈現的原教旨、貧困和矛盾重重,其實就已經成為了一個註定的必然。因為伊朗伊斯蘭共和國給這個國家所預留的經濟發展“容量”是天然不足的,民營企業、城市人口膨脹到一定規模之後,必然與教法所限定的規則發生衝突,伊朗在每一次這種選擇中都不得不進行割足適履,最終釀造了今日之敗。第三,這個故事告訴我們,即便時間已經進入現代,發展、進步、開放,也並非一定是一個文明自然而然的必然選項。已經啟動的發展可能會突然停滯,已經走的很遠的進步會突然倒退,已經開放的門也可能重新關上。就像《三體》世界裡的太陽不一定會升起一樣,歷史並不向人類許諾它一定會往哪個方向走,對個體而言,一切我們賴以生存、繁榮的環境,也許只是個偶然。所以,如果你幸運的生活在一個發展、進步、開放的春天裡,你應該深感慶幸。請你所喜歡的這種生活,勤奮的閱讀、勇敢的反思、執着的守望。因為你至少比她們幸運……