1975年1月,伊朗《世界报》发表社论,骄傲的宣称:“如果一切按计划进行,再过10年或12年,我们将赶上欧洲主要国家的现有生活水平。25年内,在工业基础和繁荣方面达到相当于世界上最先进国家的水平。”

白色革命中建造的,为纪念波斯帝国2500周年建造的阿扎迪塔,时至今日仍然是伊朗最具现代气息的地标建筑。

所以在1971年,当巴列维国王在古都波斯波利斯举行庆祝波斯帝国建国2500周年的盛会,被请来观礼的全世界各国政要名流们,看到的是一个空前富裕、现代、世俗化,乃至自信的国家。《时代》杂志将其称之为“人类历史上最盛大的狂欢会之一”。

当时与会者,一定没人能想到,以改革成功者姿态出现在他们面前的野心勃勃的巴列维国王,会在短短八年后就被愤怒的民众推翻。而他们眼前的伊朗,会随之剧变为一个极端宗教保守的国家。

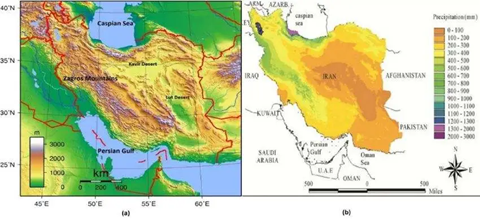

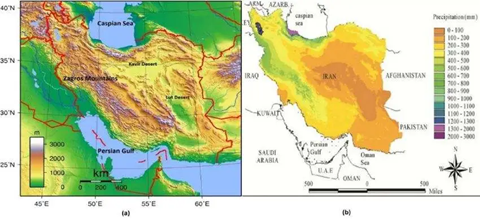

如果我们以地缘学说方法去分析,我们会发现伊朗的确是一个非常奇怪的国家。这个国家在历史上,既不是我们熟悉的中国中原王朝式的农业国,也不是长期作为中国中原王朝对手的那种游牧民族联盟。它是一种奇怪的“旱田-游牧文明”。伊朗目前的耕地面积1800万公顷,看起来不少,但即便经历了巴列维王朝的大兴水利,其中可获得灌溉的田地只有700万公顷,其中最高产的水稻田,更是只有区区56万公顷。全国接近三分之二的农田依然是旱田(与我国陕北等地相似)。这种旱田产量极低,农民们为了维持生计,不得不同时从事放牧等副业。

所以,由于生活状态非常类似于中国元明清时代挣扎于黄泛区的两淮农民,以及400毫米降水等高线上的长城沿线旱地农民。伊朗大量农民长期处在收入极为不稳定,没有多少积蓄,随时可能破产的生存边缘状态。在这种特殊的环境下,不仅古典时代伊朗各部落一遇灾荒就会彼此之间发生劫掠、械斗,并最终优胜劣汰的碰出了世界上第一个地跨三洲的大帝国波斯。而且让底层农民特别容易选择聚集在宗教旗帜下,用强宗教结社的方式进行互保。伊朗原生的琐罗亚斯德教(拜火教)最初就是为了满足这种需求应运而生的。阿拉伯人武力征服这片土地之后,伊朗逐步完成了伊斯兰化。并在公元16世纪初(也就是《伊朗五百年》开篇的时代),正式宣布伊斯兰教为其国教。

伊斯法罕,世界之半

但伊朗最终皈依的是什叶派,相比于分布更广的逊尼派,什叶派以伊玛目(领拜人)为核心结成宗教社团,维持其组织内部互保的特性天生就更强。所以也更符合挣扎在贫困线上的伊朗传统农民的支持。所以之后的几百年里,宗教在伊朗的社会生活扮演了一个非常复杂而多面性的角色——宗教既是伊朗底层社会的稳定剂、粘合剂。神职人员会在农民破产,或村庄之间因彼此抢掠发生械斗时出面调解、提供应急救济。让底层农民对其感恩戴德,认为离开他们不幸。但同时,它又让伊朗的这个底层社会总体趋向于宗教式的守旧。神职人员总是会最为激烈的批判一切试图改变伊朗社会组织模式、生产模式的尝试。让伊朗的基层社会始终维持在高稳定性同时也绝对守旧的死局中。巴列维国王绝非昏君,他看到宗教保守势力与伊朗底层民众这种彼此深度抱合,并不惜血本、试图用向农村派出“知识大军”等方式拆散之。

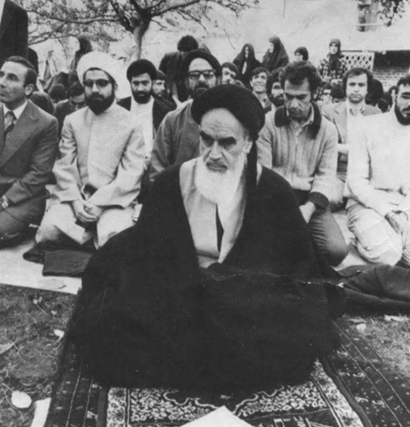

但这太难了。内部教育体系完整,动员能力极高的宗教保守势力几乎一开始就看明白了国王和世俗派想干什么,并立刻作出了反制。早在60年代初,伊朗宗教圣城库姆等级的底层农民就曾在毛拉的带领下进行反世俗化抗议,他们走上街头,看见不戴面纱、头巾的年轻女孩就进行殴打。国王对此严厉镇压,激烈批评“白色革命”的教长霍梅尼就是在这种镇压中被迫流亡的。

这里要说一句,在伊朗,像“女性不得暴露羞体,必须蒙面纱、戴头巾。”“男人可以随意休妻、甚至买卖妻子”等现代社会看来非常落后的极端宗教保守主义主张,在底层民众中其实是有相当号召力的。因为,就像前文所言的,伊朗这片土地在历史上就不是肥沃的富壤,除了丝路上的少数商人之外,大量农民都挣扎在贫困线上。于是,就像所有贫困地区一样,歧视甚至买卖妇女等等大量的规矩,是这些底层民众传宗接代的必要手段。但现在,国王要推动全面现代化的白色革命,虽然经济大幅度发展,但底层农民没办法立刻受惠,甚至因为经济高速增长带来的通货膨胀,城乡收入差距拉大等问题,变得更加穷困了。于是伊朗大量农村青年虽然因土改分到了土地,社会地位却下降了。因为放开国际粮食进口导致的农产品价格低迷,旱田本就不多的产出变得更加微薄。而进城务工者面临住房、生活等多项困难。他们受到新兴市民阶层的歧视,甚至因女性权益解放而娶不到妻子。于是这些大量的底层民众选择了倒向极端保守的宗教势力。因为教士们会告诉他们,这一切都是国王、城里人、西方、美国所犯下的罪恶。想让日子过好,就要在伊朗回到过去,建立政教合一的国家。

而意识到这种动向的巴列维国王,则犯了一个更致命的错误——他为了镇压宗教保守主义的反对者,而停下了伊朗政治改革的步伐。一般来说,一个国家在现代化进程当中,经济改革和政治改革必须是相辅相成,因为只有推动社会不断完善民主和法治建设,才能遏止经济快速发展带来的腐败问题。改革如逆水行舟,不进则退。可是巴列维国王由于惧怕裹挟底层农民的宗教势力妨碍他的“白色革命”,选择了反其道而行之。在经济放开的同时不断加强其权力。六十年代末开始,巴列维国王成立了大量官方机构,全面监控社会的方方面面,其中最著名也最臭名昭著的就是“伊朗国家安全与情报组织”,也即“萨瓦克”。该组织长期采用暗杀、绑架、拘禁、构陷等非法手段,血腥镇压持不同政见者。

特务组织“瓦萨克”的标志。在国王的铁腕下,伊朗的报纸、电台等舆论是被严控、打压的。这就使得本来应该支持世俗化、现代化改革的市民阶层反而没有办法形成自组织,助推国家的进一步现代化。但相反,由于国王毕竟无法取缔宗教,宗教人士反而可以在他们的寺庙里宣讲自己的主张。于是,伊朗的市民进步派在这种打压下,始终是孱弱而散碎的,而伊朗极端保守派却越来越强,声音越来越大。与此同时,在经济发展的同时选择强化权力而不是强化对权力的监督,必然导致了腐败的滋生。白色革命成功创造的巨量财富,开始被伊朗王室成员和其他当权者所截流、垄断。王族成员总共63人,却在瑞士银行有数十亿美元存款。国王本人也日渐变得挥金如土、穷奢极欲。他用黄金建造厕所,用钻石镶嵌马车,花费10多亿美元为自己预修坟墓,花费上亿美元操办了那场波斯帝国烟火晚会……

当然,国王也想过大力反腐,他曾成立了“皇家调查委员会”,精心遴选一些自己最亲信的调查者,像古代的“刺史”们一样,不断走访全国各地,严厉调查官员们的贪污和渎职。然而,国王很快就发现一个问题——几乎所有伊朗地方上的腐败问题,都会有一根甚至几根线连通帝国的高层,这些地方上的贪官污吏,不过是上层乃至王室们用于吸取社会发展红利和民脂民膏的狗腿子而已。

比如巴列维国王的双胞胎姐姐阿什拉芙公主,就被认为是伊朗很多贪官的总保护伞。

而国王又不舍得、也不敢拿这些“自家人”开刀,因为这样会危及自己的统治。所以搞到最后,一切“调查”都难免雷声大、雨点小。于是,原本应当是支持伊朗世俗化和现代化改革中坚的市民阶层也对国王失望了。转而对国王的统治感到厌倦,并对即将到来的、越来越受底层农民支持宗教保守势力反扑持坐观其成的态度。必须承认,中产阶层的特点,天然是因为“有的选”而眼光挑剔。实在不行,跑么。到了巴列维王朝的最后几年,在政局的不断动荡中,大量伊朗中产阶层开始像泰坦尼克号上乘客们一样,大批逃离这艘快沉的船。

而这些人的后代,很多就是今天人们在世界杯赛场上为伊朗队加油助威的那些开放的男女球迷们。

这些伊朗好不容易培育出来的知识分子、市民、中产阶层、社会精英们,当然不喜欢越闹越凶的霍梅尼和其极端保守主张,不想让自己的妻子和女儿带上面纱,生活按教法行使。可是曾经主张世俗化的那个国王,他们也同样无心保卫。于是他们选择了离开,这个群体在伊朗像煮开的锅里的水蒸气一样,逃逸、蒸发掉了。这个社会越来越只剩下了愤怒、激进的中下层,在那里兀自沸腾。然后,爆炸终于发生了。

4

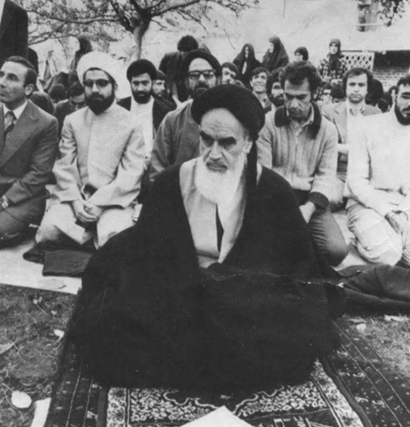

1979年2月,支持霍梅尼主张的伊朗军校学生发生武装哗变,哗变很快蔓延到了全国,大量出身农村的伊朗军人选择支持这场“伊斯兰革命”,把巴列维王朝的高官显贵、军队将领投进了监狱,并迅速集体处决。

3月,流亡在外的霍梅尼回到伊朗,并立刻发表了就妇女着装讲话:“妇女不应裸露羞体,她们必须戴面纱。”同年7月他又以相似的理由禁止了他认为不符合宗教教义的音乐、电影、戏剧、舞蹈、绘画、雕刻和摄影……在伊朗如果被发现观看或收听这些东西,都会被道德警察找麻烦。

霍梅尼基于他对宗教典籍的研判,一口气提出了“七个反对”:“反对殖民主义、反对帝国主义、反对共产主义、反对犹太复国主义、反对霸权主义、反对西方化、反对世俗化。”在伊朗,只要你被认为有上述任何一种主张,你都有可能被认为不是新生的伊斯兰共和国的公民,而是国家的敌人,并将遭遇最严厉的处置。1979年12月3日,伊朗举行全民公决,正式通过了新的宪法,建立新的、政教合一的伊斯兰共和国。这个时候,的确已经没有什么反对者再能阻止霍梅尼了。因为自认为在“白色革命”中受损的底层农民,都狂热的支持他这样做。而那些最拥护世俗化、在改革中起飞的社会精英们,早已离开了这个国家。那些没有能力,或没来得及移民的中下层市民阶层,组织了一些十分微弱的抗议活动。但很遗憾,因为伊朗的市民阶层从一开始就是过于年轻且缺乏组织的,又经历了巴列维王朝末期的“蒸发”和“掐尖”。这些人的声音已经无法决定什么了——他们宛如一个梦幻时代的弃儿,被抛弃在了这个日渐不属于他们的国度里,曾经的现代生活离他们越来越远了。

这就是伊朗成为今日伊朗的那个故事——一个国家,在现代化、世俗化的坦途上高歌猛进,却突然意外而又必然的中道崩殂的故事。

5

我们能从这个故事当中获得什么样的启示呢?第一,国家的本质,就是一个民族认知的均值,诚然、伊朗的城市阶层、中产人口,其认知和文化曾经一度非常接近世界先进国家,但很无奈,这个国家的“基本盘”实在是过于沉重了,当伊朗的城市女性们穿着比基尼在海滩上游泳的时候,她们不会在乎也不会想到那些旱田里的老农和亲近他们的教士们在用仇恨的眼光盯着她们,而后者的思想,会在不久的未来让她们不得不在“逃离德黑兰”穿上罩袍和遭受石刑之间作三选一。所以每一个超越其族群的认知的个体,如果不愿意沉默,最终都要为他们偏离族群认知的”方差“付出沉重的代价,诚然,一个民族的历史正是因为先觉者们而进步的,但具体到个体,看看那些在伊斯兰革命中或殉难或逃亡的伊朗知识精英、社会中产,你就能明了这个古老国家的沉重勒痕给他们留下的悲剧。第二,任何体系都是有它的“发展容量”的,当伊朗选择了伊斯兰革命,从世俗化改革中退回之后,伊朗今天所呈现的原教旨、贫困和矛盾重重,其实就已经成为了一个注定的必然。因为伊朗伊斯兰共和国给这个国家所预留的经济发展“容量”是天然不足的,民营企业、城市人口膨胀到一定规模之后,必然与教法所限定的规则发生冲突,伊朗在每一次这种选择中都不得不进行割足适履,最终酿造了今日之败。第三,这个故事告诉我们,即便时间已经进入现代,发展、进步、开放,也并非一定是一个文明自然而然的必然选项。已经启动的发展可能会突然停滞,已经走的很远的进步会突然倒退,已经开放的门也可能重新关上。就像《三体》世界里的太阳不一定会升起一样,历史并不向人类许诺它一定会往哪个方向走,对个体而言,一切我们赖以生存、繁荣的环境,也许只是个偶然。所以,如果你幸运的生活在一个发展、进步、开放的春天里,你应该深感庆幸。请你所喜欢的这种生活,勤奋的阅读、勇敢的反思、执着的守望。因为你至少比她们幸运……