| 北村小說與楊佳殺警 |

| 送交者: 瑞典茉莉 2017年08月02日02:25:34 於 [天下論壇] 發送悄悄話 |

|

北村小說與楊佳殺警

茉莉

奧地利作家卡夫卡曾說過:“凡是我寫過的事將真的發生。”在經歷過德國法西斯的殘暴、斯大林的恐怖統治以及中國可怕的文革之後,世人都不能不承認,卡夫卡的作品貌似荒誕不經,卻具有驚人準確的預言性,因此他被視為極權主義的預言家。 在筆者看來,卡夫卡並不是未卜先知的神仙,他只是一個生性特別敏感的文人,在上個世紀二十年代的社會形勢中,敏銳地嗅出了極權主義的氣味。這是一切優秀作家的特徵,從模糊不清的現實預見到可能出現的未來。

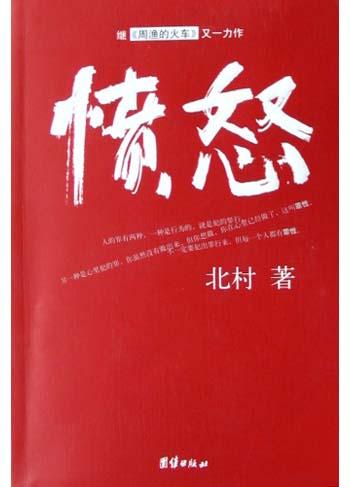

楊佳殺警事件發生後,筆者讀到中國作家北村的小說《憤怒》,驚訝地發現,這本出版於2004年的小說,早就描寫了一個飽受屈辱的青年被逼殺警的故事。這個故事仿佛是楊佳事件的一個預言,但作家北村不但書寫弱勢群體所遭受的苦難,書寫貧困子弟因憤怒走向報復犯罪,他還思考人們該如何面對苦難,化解憤怒,並追問正義與拯救之路的問題。

◎ 一本咬齧、刺痛我們心靈的書 文學評論家朱大可稱小說《憤怒》為“本土批判現實主義的傑作”。批判現實主義作為一種創作方法,最早出現在十九世紀的歐洲。馬克思曾讚頌一批傑出的英國小說家說:“他們在自己卓越的,描寫生動的書籍中向世界揭示的政治和社會真理,比一切職業政客,政論家和道學家加在一起所揭示的還要多。” 《憤怒》一書的前半部分是對中國社會之“惡”的集中揭示。農家孩子李百義在鄉下的生存狀態,比北京城市失業青年楊佳更為絕望和痛苦。李百義的父親患哮喘病喪失了勞動能力,母親被迫向書記出賣肉體來換取一家的生存,他們的土地被掠奪,他們的人格尊嚴被無情踐踏。 善良而又好學的李百義在無路可走時,帶着美麗的妹妹春兒走向城市。但城市更是罪惡的淵藪。身為農民工,李百義因討薪被工廠的保安暴打,被關進了狼狗籠被咬得遍體鱗傷,仍然得不到應有的工資。妹妹春兒因為沒有暫住證,在看守所里被人輪姦,而後被強迫賣淫,最後慘遭車禍而死亡。

從那時起,李百義和父親為春兒之死走上漫長的上訪之路。由於輪姦春兒的人中有公安局副處長的兒子,他們的上訪不但毫無成功的希望,還遭到派出所科長錢家明等警察的威脅迫害和刑訊逼供。最後父親被毆打死亡,李百義被警察塞進紙棺材,推進殯儀館焚化爐,在保證不再上訪後才僥倖活下來。

這之後,李百義按照自己的正義邏輯開始反抗,他實施一系列劫富濟貧的行動,最後用扳手結束了殺父仇人錢家明的生命,並在死刑判決書上籤下自己的名字,塞到死者的脖梗子裡,然後開始逃亡。

卡夫卡曾經說過:“我們只該去讀那些會咬齧、刺痛我們心靈的書。書如果不能讓人有棒喝般的震撼,何必浪費時間去讀它。”北村的《憤怒》,讓我們痛苦地看清了中國底層社會的真相,書中那咬齧、刺痛我們心靈的故事,正是李百義和楊佳殺警的現實背景。

◎ 命運沒給楊佳李百義式的救贖機會 楊佳曾經在他的博客中描述自己的個性愛好:“戶外登山,徒步越野,攝影,在圖書館找本書看一天。”他生前最想結交美女,在旅途中最愛拍攝鮮花和山丘,樂於助人,被網友稱為“陽光男孩”。

這樣一個陽光男孩,居然和好萊塢影片裡的驚怵鏡頭一樣,獨自持刀沖入警察局,從一樓殺到六樓,放過女警,手刃多名男警,成為震驚世界的“楊大俠”。自從楊佳被處以死刑,網民一片哀悼之聲,甚至出現不少真摯讚頌欽佩的詩文。

這裡面的原因在於,楊佳的殺人和李百義的殺人一樣,是以被欺凌的弱者之身份,豁出命來復仇,挑戰被視為國家機器的強權——警察。人們的同情心往往是在弱者一邊的。

但殺人畢竟是殺人。雖然警察是國家機器的組成部分,雖然平民的復仇具有某種程度的正義性,但被殺的每一個警察,也都是父母生養的血肉之軀。因此,在小說《憤怒》中,李百義在將警察錢家明就地“正法”之後,長期經受良心的拷問:“我有沒有殺錯?我有權利建立自己的法庭嗎?”

從受難、掙扎、復仇到自我救贖,這是小說主人公所走過的道路。李百義在殺警後流落到西南地區的黃城,在一個教堂獲得了基督教的啟蒙,從而認識到了人有罪行和罪性兩種罪。後來他在當地創辦企業,經商致富,成為當地的一個有口皆碑的大慈善家。

但無論怎麼行善,自認有罪的李百義仍然得不到心靈的釋放和自由。最後,他坦然地接受了養女的安排──被捕歸案,通過司法調查搞清了父親被毆打致死的真相,在法庭判決時承擔了罪責,因此獲得心靈的自由。通過塑造這樣一個具有光彩的理想人格,作家否定了“以暴易暴、以惡抗惡”的邏輯。 然而,現實中的楊佳卻未能獲得這種自我救贖的機會。儘管廣大海內外中國人呼籲挽留楊佳的生命,但楊佳“襲警案”在真相不明、審判程序尚存很多疑點的情況下,被核准死刑並急促執行。當局嚴重違反司法公正原則,楊佳本人也只希望痛快赴死,至死未有懺悔之意。

◎ 從精神內部尋找社會矛盾的解決方式

作家北村是一個虔敬的基督徒,早期曾以先鋒小說開始寫作,在投入神的懷抱之後,就如他自己所說“用一個基督徒的目光打量這個墮落的世界”。《憤怒》這部小說即染上了宗教色彩。作家用文學的形式,展示一個充滿罪惡與磨難的世界,讓他筆下走投無路的人物,通過懺悔與良知的反思而獲得拯救。

這是不少中國文化基督徒尋求的道路:從人的精神內部尋找社會矛盾的解決方式。北村本人說:這是“一個憤怒逐漸消解然後達到偉大和解的過程”,“李百義的解決方式可能是一種最好、最高明的解決辦法。為什麼呢?他沒有僅僅用批判、對立和恨的方法,因為這些方法只能解決外在的衝突,而不能解決精神內部的問題。” 在這裡,作家表現了一個童話般的社會理想:讓每個人都擦拭心靈的塵埃,整個社會就因此就淨化了、美麗了。作家讓他的主人公用心中的“愛”,去影響人間,拯救芸芸眾生。苦行僧李百義就像雨果《悲慘世界》裡的主人公冉阿讓,曾偷過麵包的冉阿讓在洗心革面之後,其善行和愛心甚至感動了追捕他的警察沙威。

我們不能否認,社會的變革需要有善的人性做基礎,但我們不能天真地把對良知與愛的提倡,當作解決一切矛盾的靈丹妙藥。幾千年來中國傳統文化最本質的特徵就是道德主義,古代聖人早就提出過“仁者愛人”,但他們並沒有給我們留下一個人道的社會。西方社會也是在結束中世紀基督教的神權統治之後,才進入理性的人權時代。

在人不能皆為聖賢的現實社會,怎樣才能在最大程度上避免弱肉強食?怎樣才能避免千千萬萬的憤怒青年去走李百義、楊佳的殺警之路?對此,我們不能光有“基督徒的目光”,更要有世俗的公民立場,儘快結束人治,建立民主法治制度維護人權,使人民的冤屈能夠以非暴力的正當途徑獲得申張。

否則,被欺壓者都不得不以極端慘烈的方式尋求正義,就會出現陀思妥耶夫斯基所預言的情況:“請環顧一下四周:鮮血如同河水一般流淌,而且還是那樣歡快,就好像香檳酒一樣。” -------------- 原載《開放》雜誌2009年1月號 |

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2016: | 利用騷擾電話詐騙大陸民眾200萬 | |

| 2016: | 姜維平:曲婉婷母親一案可能存有冤情和 | |

| 2015: | 德孤:支持台灣中學生:是時候清算馬英 | |

| 2015: | 阿妞不牛:毛左眼尖,習大再虛晃一槍? | |

| 2014: | 甲午小論:最偷懶的辦法,啥都賴制度 | |

| 2014: | 夏天的草:振興美國製造業是做夢 | |

| 2013: | 給反毛澤東、反新中國的人士分分類 | |

| 2013: | 讀夢客“習近平玩殘薄熙來又如何?”後 | |

| 2012: | 胡錦濤的井崗山之行決定了薄熙來命運。 | |

| 2012: | 日本進入失落第三十年 中國用經濟力量 | |