Artist's depiction of John Calvin in his study

加尔文认为天主教是异端么?

著 | 迈克尔·霍顿(Michael Horton) 近日陈鸽牧师对林慈信牧师的攻击令人惊愕*,陈鸽牧师意图以林牧师不肯判定天主教为异端为由,指责其违背改革宗信条。编者想要说明,这样的指责是不成立的,甚至有很明显的逻辑错误——陈鸽牧师认为“改革宗信条指责教皇是敌基督”就能得出“改革宗认为天主教是异端”。陈鸽牧师还以为改教家也认同他的观点,但事实并非如此。编者特地刊出加尔文论述天主教与教会合一的观点(摘自《加尔文的人生智慧》第十一章神的新社会,“我们的合一”,迈克尔·霍顿著,上海三联书店,2019年待出)以正视听。我们不否认陈牧师对维护正统教义的热心,但对他不成熟的言辞和行为表示遗憾。

改革宗正统历来认为,天主教(和东正教会)是在教义上有异端错误的教会(比如,救恩论和圣经明显的教导违背,约翰·派博语),这间教会被严重地扭曲了(梅钦语,见《基督教真伪辨》),但仍是基督的教会(见下文加尔文对萨多雷托的答复)。改教家们与天主教分离是迫不得已的,且倍感伤痛,但仍然盼望他们速速悔改,使得新教与他们合一。一般情况下,改革宗正统教会接受天主教人士归正后是不会给他们重新施洗的,这也是否认天主教是异端的直接证明。

当然,天主教会近来在教义上不断腐化,意图与其他宗教认同合一,这也警示我们,他们似乎正往“异端”的路上飞奔。愿主怜悯!

在什么地方才能找到真正的救赎?唯独在福音所启示的基督里。因此,唯独在福音里,我们发现了“那一个圣洁、大公和使徒性教会”的根源。教会是一体的或者大公的,不是因为我们有同样的政治观点或在文化上彼此认同,或在人口统计方面年龄相同,或者有同样的消闲方式,而是因为我们虽有差异,却同有“一主、一信、一洗”。

教会的合一在加尔文看来非同小可。他也没有躲在不可见教会的概念背后,为可见教会中的分裂做辩护。加尔文忠告我们:“即便教会成为废墟,我们也要爱那堆废墟。”[1]他还劝诫说:“合一珍贵无比”,它不仅仅是实现目的的途径。[2]看到分裂,“我们洒下的泪不是几滴,而是一条河。”[3]

一个人看宗教改革是可悲的分裂还是对基督身体的美妙医治,取决于这个人对待那个利害攸关的问题认真严肃到什么地步。在改教家看来,是教宗败坏了古道,违背了福音,将基督的身体分裂成彼此争竞的派系。是教宗革除了改教家及其追随者的教籍,并调动军队要除灭新教徒。改教运动旨在为可见的身体带来更伟大的、真正的合一,这样的合一并非出于帝王、教宗或共同的文化和法律,而是出于基督及其福音——以及属灵的、由相互关系而不是暴政约束的治理。

很多主教和神父明确接受改革;还有人,包括大主教和红衣主教,同情改教运动的教导,甚至是关于称义的教导。很多时候改教家冒着生命危险出席了他们受邀参加的每一次重大会议。不过,16世纪60年代,特兰托公会议发出了最后的“咒诅”,所有相信自己是唯独借由恩典、唯独在基督里、唯独因为信心称义的人,都被罗马定罪。

加尔文以自己的教导、警告和个人示范一再表明,他鄙视琐碎的争辩。他在写给那位国王*的话里承认,

“教会历来就有并且将来一直会有一些瑕疵,敬虔人一定不喜欢,但我们应该忍耐,不应该由此生发激烈的争辩。”

国王陛下明白,现在我要探讨的这个领域极其广阔。不过可以长话短说:我不认为宗座在遵从使徒统绪,因为我们在他的行为中只看到令人惊骇的背叛。我不认为他是基督的代理人,因为他大力破坏福音,以自身行为表明,他是敌基督;我不认为他是彼得的继承人,因为他在竭力毁坏彼得建造的幢幢大厦;我不认为他是教会的头,因为他先将教会与她真正的、唯一的头基督分开,又以暴政割裂她、肢解她。[6]

然而,福音被完全败坏,敬拜被玷污,可不仅仅是“一些瑕疵”。[4]加尔文问,罗马将身体与它的头分开了,改教家又怎么能背上分裂教会的罪名?[5]怎能指控力图使身体与其升天的头重新联结的人为分裂教会?说到底,怀着对同道基督徒的痛恨使用国家权力的,不是改教家。

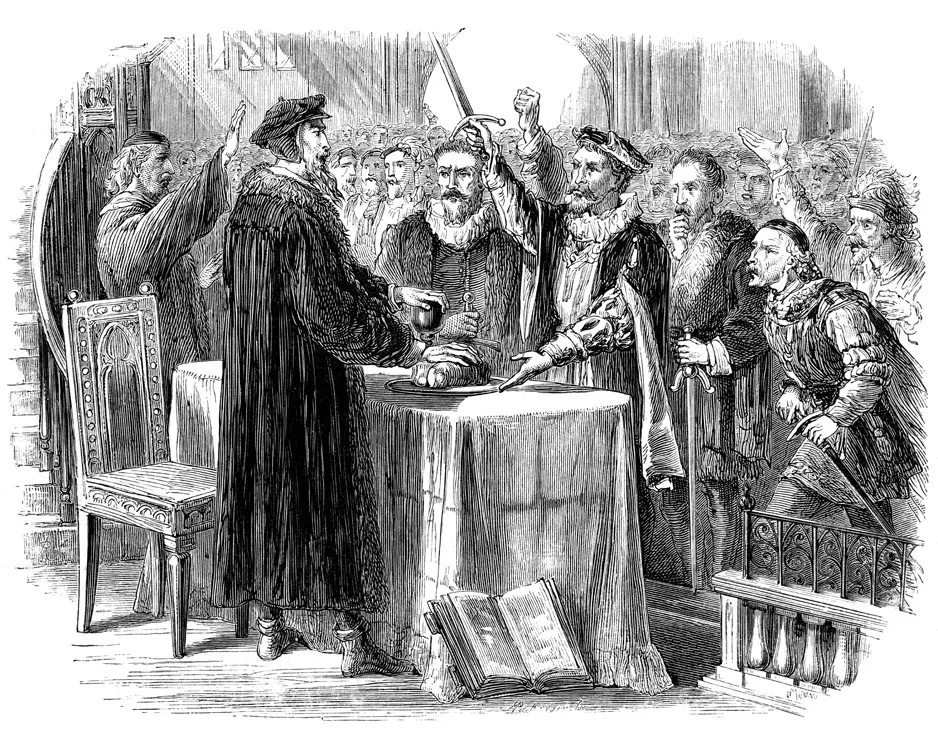

Artist's depiction of John Calvin refusing the Libertines communion1539年,加尔文还在斯特拉斯堡,红衣主教萨多雷托呼吁日内瓦重归教宗门下,日内瓦议员请加尔文代为答复。这位改教家写道:

萨多雷托,我们的确不否认,你掌管的教会是基督的教会,但我们坚持认为,罗马教宗,连同他那伙攫取了教牧职分的名不符实的主教,都是饿狼。迄今为止,他们只知道分裂、践踏基督的国度,使其死亡和毁灭。

他又援引历史记载——这次提到的是14世纪的西多会改教家明谷的伯尔纳(Bernard of Clairvaux),说:“最先抗议的不是我们,伯尔纳是多么激烈地反对尤金尼乌(Eugenius)*以及当时的所有主教啊!那时的情况比现在可要宽容得多啊!”[7]

当然,加尔文承认,改教家发起改革之前,天下一片安静。没有人明白福音。“因此,如果安静的原因仅仅是因为基督沉默了,你就不能称赞一个国度安宁。”[8]现在不是有很多异端教派吗?是的,即便在基督教的黄金年代,基督教的真道也总是遭到异端教派的攻击。[9]加尔文直陈胸臆,最后发出了热切的呼吁:

萨多雷托,愿主使你和你的同侪最终明白,如果让我们与父上帝和好的主基督要聚集我们,将我们如今的分散变为他身体的团契,我们就有了教会合一的唯一、真正的纽带,可以借由他独一的道和独一的灵,一心一意,达成联合。[10]

改教家渴望召开普世会议来解决这样的问题,可1547年召开的特兰托公会议与早期的公会议“大不相同”。[11]这次公会议被称为“普世会议……好像是说,这个宜居星球上的所有主教都聚集到了特兰托。即便称这次会议为省区会议,他们也当因为与会人员寥寥无几而羞愧”。[12]不用说,这次会议没有东方教会的代表(因为东方教会和西方教会革除了彼此的教籍),凡支持改教家的福音观的人,也不被获准到会。“出席会议的可能有五十多位主教”,没有一位是教会杰出的牧师。[13]借着圣言说话的圣灵,才是教宗和公会议要服从的终极权威,而加尔文说,到目前为止,教宗和公会议并没有真正探讨圣经的教导。[14]法兰西的主教只来了两位,“两人同样迟钝和不学无术”。[15]这一切都无关紧要。“因为在那里,罗马教宗不点头,就做不出任何决定。”[16]总之,加尔文认为,任何人一眼就能看出,特兰托公会议是私设的法庭。[17]

特兰托公会议召开期间,加尔文详细评论了该会议的历次分会,罗列历史证据,来估量罗马距离使徒的信仰实践已有多远。他提到三世纪的迦太基主教西普里安,这位主教认为,除了基督的普世首席权,不存在其他的普世首席权。他也提到罗马主教大格列高利,这位主教说,谁自称担任着这样的首席权,谁就是“敌基督的先驱”。加尔文援引了哲罗姆在这方面的详细记述,众主教本是平等的,后来在“魔鬼的教唆下”,他们才耍诡计图谋高人一等。“虽然众所公认,那位罗马宗座曾被提到了第三层天上,可是有的人一丁点主教的样子都没有,如果说这样的人像主教,一只狼也可以被当做一只羊了。让这样的人做众主教的首领,岂不荒谬!”[18]罗马教会从圣经或古代教会找不到任何支持,它们所仰仗的无非是权力。“因此我们发现,他们采用的是暴君的通常路数。不能以温和的方式维持统治时,他们就诉诸凶恶和野蛮的暴行。”[19]

即便看起来没有希望与罗马和好时,加尔文也没有放弃。事实上,他的继任者贝扎继续出席此类会议,虽然出席会议可能遭遇人身危险,并且和好的希望也越来越渺茫。加尔文向路德宗求助,他提出一种圣餐观,他和梅兰希顿希望这种圣餐观可以使新教教会彼此和解。[20]可在诸如善辩者约阿希姆·韦斯特法尔之类众多路德宗信徒中间,梅兰希顿正在逐渐丧失路德宗首席神学家的公信力。约阿希姆·韦斯特法尔宣称自己在论战中击败了加尔文,可是他完全误解了加尔文提出的观点。另一方面,苏黎世人对任何批评茨温利的话都过度敏感,不明白加尔文为什么如此热衷于与路德宗和好,这个意图的确在加尔文的《简论圣餐》中尤为明显。[21]

Reformation Wall in Geneva. From left – William Farel, John Calvin, Theodore Beza and John Knox

加尔文直接来到苏黎世,与海因里希·布林格制订了一份联合声明,这份声明为苏黎世的教会带来更大的合一。[22]虽然布林格在某些场合待加尔文不公,可加尔文一直在倡导双方重归于好:“亲爱的布林格,我们的当务之急,是达成一致,竭尽所能地维护与巩固我们之间的兄弟情谊。”[23]经过坚持不懈的努力,他才得以在1549年与布林格就一种非茨温利式的圣餐观大体达成一致。[24]布林格撰写《第二瑞士信条》时,已经从他的导师的观点转而靠近加尔文和其他改革宗领袖了。

即便各方都抱有善意,希望可见的教会达成合一,可毕竟受限于政治环境,任何程度的合一,都要经过教宗允许,并经过新教国家的教会、王侯和市议会协商后同意。当大主教克兰麦计划召开普世会议而无果时,加尔文哀叹,基督的身体“在流血,各个肢体都被分割了”。[25]就像为了很多其他目标一样,这位改教家为了基督身体的可见合一锲而不舍,奋斗不息,即便挫败常常多过成功。

特别是与我们这个时代相比,16世纪后期的改革宗很有合一新教的样式。路德宗人士的争辩有时非常尖刻,即便如此,改革宗和清教徒作家仍然称重要的路德宗神学家为“我们的神学家”。贝扎将《奥格斯堡信条》纳入了他的著作《改革宗信条的和谐》(Harmony of Reformed Confessions,1581)。英国国教以“大陆最好的改革宗教会为榜样”,不断致力于进一步的改革。

可悲的是,环境——主要肇因是国教政治——致使改革宗在英国的合一解体。英国国教认为自己最具改革宗精神的时刻,也是它最普世的时刻。到了查理一世执政,当阿明尼乌派和高派教会的大主教劳德(Archbishop Laud)兴起时,英国国教才明显变为“安立甘宗”,并日益背离自己的《信纲》(Articles of Religion)。加尔文急切地追求普世的合一,而他的属灵后裔却心满意足地接受了以下局面:拥有共同信仰的独立宗派数目众多,而且还在不断增多,并将一直存续下去。这两者形成了显明对比。

*关于陈鸽牧师的文章,请参见此处:https://www.liangge7.cn/shidaixinxi/2249.html?from=timeline&isappinstalled=0Selderhuis,Calvin’s Theology of the Psalms,235,转引自加尔文对《诗篇》102:15的注释。

Ibid.,转引自加尔文对《诗篇》133:1的注释。

Ibid.,237,转引自加尔文对《诗篇》119:136的注释。

* 这位国王指的是查理五世。——译注

Calvin,“The Necessity of Reforming the Church,”186.

Ibid.,213.

Ibid.,219-220.

* 指当时的教宗尤金尼乌三世。——译注

Calvin,“Reply by John Calvin to Cardinal Sadoleto’s Letter,”in Selected Works of JohnCalvin:Tracts and

Letters,ed. Henry Beveridge and Jules Bonnet,7 vols.(Grand Rapids: Baker, 1983), 1:50.

Ibid.,67.

Ibid.,68.

Ibid.

Calvin,“Acts of the Council of Trent,”in Selected Works of John Calvin, 3:31.

Ibid.,57.

Ibid.,33.

Ibid.

Ibid.

Ibid.,35.

Ibid.,36-37.

Ibid.,49.

Calvin,“Articles Agreed Upon by the Faculty of Sacred Theology of Paris,with Antidote (1542),”in

Selected Works of John Calvin, 1:120.

Calvin,Institutes 4.14.17.

T. H. L. Parker,John Calvin(Tring,UK:Lion,1975),162. Parker说:“据说路德读了这篇文章后对朋友说:‘这肯定是个敬虔而博学的人。我一开始就可以将这场争论交由他去处理的。如果我的对手也这么做的话,我们很快就会达成和解。’在这之前,路德就读了《要义》(应该是1539年版),并托布塞带去了问候:‘代我向施图尔姆斯特姆(Sturm)和加尔文致敬,读完加尔文的书我非常高兴。’加尔文本人说,‘路德和波梅拉努斯(Pomeranus)认为,应当向加尔文致敬。加尔文深得他们赞许。’”

Theodore Beza,“Life of Calvin,”in Selected Works of John Calvin, 1:liv.

Calvin,转引自Parker,John Calvin,164页。

François Wendel,Calvin:Origins and Development of His Religious Thought, trans. Philip Mairet(New

York and London:Harper & Row,1963),101.

Calvin,转引自Parker,John Calvin,165页。