| 三、哲學家“指導”科學家 |

| 送交者: 亦明_ 2023月12月17日10:24:21 於 [教育學術] 發送悄悄話 |

| 回 答: 科邪教父于光遠之八:于光遠惡鬥錢學森始末 由 亦明_ 於 2023-12-17 08:47:15 |

三、哲學家“指導”科學家

根據上面的分析,我們可以斷定,于光遠說自己“投入戰鬥”的時間是在“1980年7月”,絕不可能是記憶失誤或者是筆誤,而是千真萬確的事實。換句話說就是,雖然我們目前找不到于光遠在1981年8月之前發表的“人體特異功能”批判文章,但這並不能說明他在那段時間啥都沒幹。而現有資料可以把于光遠“投入戰鬥”的時間上推到1980年10月。這是他在1982年做的回顧:

“我記不清楚是1980年10月6日到15日,中國社會科學院哲學研究所在北京召開了一個辯證唯物主義的學術討論會。會議的組織者要我去作一次演講。那時候我雖然掌握的情況不多,但已經知道有一些哲學工作者在所謂‘人體特異功能’問題上表現出一種離開馬克思主義哲學的思想狀況。於是有一天我用了兩個小時解釋為什麼一個辯證唯物主義者不應該相信這種荒謬的宣傳。”【208】

據申振鈺說,那個“十月講話”是于光遠對“耳朵認字”的“第一次公開表態”。【130】只不過是,因為于光遠一直沒有“公開”自己的講話內容,所以我們無法知道他是如何講解“為什麼一個辯證唯物主義者不應該相信這種荒謬的宣傳”的。但是,我們明確知道的是,他的那個講話沒能扭轉局勢,所以才會有“偽科學”蓬勃發展的“二十年、七個階段”。

于光遠第二次對“人體特異功能”提出公開批評,是在“1981年7月教育部委託中國人民大學舉辦的《辯證唯物主義原理》暑期講習班”上。據于光遠說,他的那次講演的總題目是《用科學態度對待哲學教學——兼論耳朵認字這種戲法何以使一些哲學工作者離開了辯證唯物主義》。【208】該講稿分為兩部分印行,第一部分標題是《用科學態度對待哲學教學》,1985年首次公開發表,其中只有一句話與“偽科學”有關,即“關於耳朵認字等的宣傳,我就認為是起消極作用的東西”。【209】“暑期講習班講話”的第二部分題為《對兩年多“耳朵識字”宣傳的哲學評論》,發表在1982年第2期《江西社會科學》上。【210】這篇文章實際上就是我們目前能夠看到的于光遠第一篇從理論上批判特異功能的文章,也是于光遠《評所謂“人體特異功能”》【74】一書中的第一篇文章。在那次講演之後一個月,于光遠還在“全國科普報刊廣播電視學術年會”上發表了一篇講話,其摘要發表在1981年9月10日的《科學報》和1981年第3期《科學大觀園》上,于光遠後來將它以《應該停止這種反科學的宣傳》為題收入其“反偽”文集,並且是《反“人體特異功能”論》【75】的第一篇文章。根據其內容判斷,于光遠的這兩次講演的內容大致相同,因為《應該停止這種反科學的宣傳》基本上就是《對兩年多“耳朵識字”宣傳的哲學評論》一文的詳細摘要。所以張震寰稱那兩篇文章是再次“吹響了‘人體特異功能’的公開爭論的號角”。【211】而首先響應這個“號角”之人,就是于光遠自己——據申振鈺說,于光遠那篇長達十萬字、“系統地揭露從‘耳朵認字’開始的‘人體特異功能’宣傳”的《評兩年多來“耳朵認字”的宣傳》一文,就是從1981年8月“開始寫作”的。【130】實際上,不論怎麼看,《對兩年多“耳朵識字”宣傳的哲學評論》都是于光遠後來所有“反偽”文章之母、大綱,他後來寫的幾十篇文章、幾十萬字,其內容基本上都相當於這篇文章的複述、擴充和發揮。所以,通過對它進行深入細緻的剖析,我們大致就可以展示出于光遠這個“大學問家”究竟是怎麼“反對偽科學”的了。

需要指出的是,于光遠在1981年7月末發飆,有一個非常重要的時代背景,那就是鄧小平在1981年7月17日對中共中央宣傳部門的負責人發表了一番“談話”,實際上是就批判《苦戀》做出指示。看看這三句話:

“一九五七年反右派是擴大化了,擴大化是錯誤的,但當時反右派的確有必要。大家都還記得當時有些右派分子那種殺氣騰騰的氣氛吧,現在有些人就是這樣殺氣騰騰的。我們今後不搞反右派運動,但是對於各種錯誤傾向決不能不進行嚴肅的批評。”【212】

據于光遠後來透露,在1981年8月中旬,黨中央委託中宣部召開了一個“思想工作座談會”,重點討論對《苦戀》的批判。而在那之前,中央成立了一個“思想工作小組”,七名成員之中,于光遠位居第四。【213】也就是說,于光遠在隱忍了兩年多之後突然間主動“投入戰鬥”,與鄧小平的這個“談話”,以及他本人的“升遷”,有着相當密切的關係。而根據他在胡攪蠻纏之際又是那麼的有恃無恐、飛揚跋扈,我們大致可以斷定這種關係在相當程度上是因果關係——他當時大概以為自己又要重返科學界當總政委甚至太上皇了。

1、真真假假的“事實陳述”

《對兩年多“耳朵識字”宣傳的哲學評論》這篇文章長達一萬七千餘字,全文一馬平川、一泄如注,既沒有分節標題,也沒有分節符號。但按其所談內容,這篇文章可以分成五部分,分別講述“特異功能”的出現和發展、論述“特異功能”是如何的不可能、介紹破解“特異功能”的理論和技巧、介紹特異功能表演失敗的例子、最後才是他的“哲學評論”。

第一部分從文章的開頭始,至“他們把不信這種荒誕無稽的事情的人說成是不承認事實的‘主觀主義’者”止,總共兩頁半,大約三千五百字。而其中心思想一言即可蔽之:在《人民日報》發出“正確的批評”之後,“耳朵認字”理應壽終正寢,但他們卻死灰復燃,愈演愈烈。也就是說,第一部分主要是“事實陳述”,尚未涉及“哲學評論”。但即使是在“事實陳述”之際,于光遠這個“反偽鬥士”也大搞小動作。這是其開篇兩段話:

“一九七九年三月《四川日報》報導:該省大足縣一個男孩唐雨具有‘耳朵識字’的‘特異功能’,該省科學部門認為這種現象應予重視。消息傳開,北京也出現一個女孩姜燕具有類似功能。一時有《甘肅日報》等好幾家報紙和科技小報轉載了這樣的新聞。這是兩年多‘耳朵識字’宣傳的開始。

“不久,四川醫學院經過實地調查揭露唐雨的‘功能’是虛假的。中國科學院心理研究所也對姜燕的‘功能’進行了測試,拍下了她偷看的照片和取得了她偷看的有力的論據。(注一:中國科學院心理研究所,在對姜燕的功能進行第二次測試時,把室內一切家俱移出,使得拍下這樣的照片成為可能。同時心理研究所還採取了這樣的辦法:姜燕自稱能看到紙包中寫的字,於是心理研究所就在一個紙包中放進了些許痱子粉,並在另外三個紙包中放進了玻璃紙絲。結果放進了痱子粉的紙包中的字被她‘看出來’了,但痱子粉就撒在褲腿上;放進玻璃紙絲的三個紙包中的字有一個也被‘看出了’,玻璃紙絲也就撒在地上,有兩個‘看’不出來,玻璃紙絲也就仍留在紙包內。)《人民日報》也載文批評進行這種宣傳是不嚴肅的。於是《四川日報》和四川有關同志作了自我批評。這是‘耳朵識字’宣傳第一次受到正確的批評。”【210, p.1】

首先需要指出的就是,于光遠在證明“耳朵認字”是“弄虛作假”時,只依靠兩個證據,那就是四川醫學院和中科院心理所的測試報告;並且,對後來所有能夠證偽那兩份“黑材料”的證據,于光遠或者是視若無睹,或者是當作“偽科學”加以嘲弄、排斥。顯然是為了增強自己的說服力,于光遠不僅講述了心理所是如何證明姜燕“偷看”的,他還把“釘螺姑娘”和“董小四”也強拉了過來當陪綁。而就是這種偏聽偏信,即只選擇使用對自己觀點有利的“證據”——即使明明知道那些“證據”根本就站不住腳,甚至是蓄意、惡意偽造的——,變成了從于光遠、何祚庥到方舟子這夥人在“反偽”和“打假”時使用的最基本、最常規、最頻繁的招術,其登峰造極之作,就是方舟子在寒戰期間慘遭釣魚,但他仍舊拿自己吞食的誘餌當作“證據”來構陷韓寒。【214-215】

其次,于光遠在“反偽”之時不僅僅對證據“偏聽偏信”,他對自己的“敵人”也採取單方面的強硬態度,即:只有自己的測試結果才是正確的,而自己對他們的“批評”或者表態就相當於終審判決,對方只有一個“正確的選擇”,那就是老老實實繳械投降。于光遠的這個思路,反映在他的這些言論之中:

“按理說,在人們對這種不科學的宣傳受到批評,人們取得了教訓之後,‘耳朵識字’的宣傳就應該到此為止了。”

“在四川,在唐雨‘功能’被揭露為虛假後,他的‘功能’‘喪失’了一段時間。隔了一段時間就對四川醫學院的揭露進行了反攻。”

“但是姜燕弄虛作假這件事被揭露這一點,‘耳朵識字’宣傳的積極分子是不甘心的。”

也就是因為要倚勢壓人,于光遠只提《人民日報》曾發表反對“耳朵認字”的文章,而絕口不提這家報紙還曾報道過《智利發現一位有特異功能的女學生》【150】;更不提新華社主辦的《半月談》曾發文批駁“反偽派”的主要論點:

甲:我也參加過測試,曾見兩個孩子認不出來或把字認錯了,他們還有偷看的動作。

乙:認不出來和認錯,都是有的,這些孩子用耳朵等部位識字,需要在精力充沛和輕鬆愉快的時候,疲乏和緊張就不靈。小孩子嘛,認不出來就想偷看,這可以理解,不能因此抹殺大量認出來了的事實。

甲:你能說明耳朵為什麼能識字嗎?

乙:我說不明白。現代科學也還說不明白。人體是一架非常複雜、非常高級的活機器。同宇宙間還有許多未知數一樣,人體也有許多未知數。客觀事實是第一性的,認識是第二位的。承認客觀事實是認識的基礎,承認它、研究它就可能認識它,不能因為目前還說不明它的道理,就否認它的存在。……【216】

實際上,于光遠之所以非要把胡耀邦、周培源、潘菽、張香桐、馮德培等人拉上自己的戰車,其根本原因就是要倚勢壓人、仗勢欺人。

第三,于光遠雖然在後來把自己的“戰鬥”稱為“反對偽科學”,但實際上,從頭至尾,他都把“反對偽科學”當作“戰鬥”——其實質就是只論勝敗輸贏,而不計是非真偽。也就是因為這個心理,于光遠將所有相信並且研究“人體特異功能”的人都視為敵人。而他的這個態度,在下面這段話中表露無遺:

“在北京,姜燕的弄虛作假被揭露後,她的‘功能’也‘喪失’了一段時間。姜燕本人不願再作這種表演了。於是北京又‘發現’了王斌、王強兩個女孩,接着姜燕來作‘人體特異功能’的表演。但是姜燕弄虛作假這件事被揭露這一點,‘耳朵識字’宣傳的積極分子是不甘心的。在北京大學一位教授的大力‘幫助’下,姜燕的‘功能’終於得到了‘恢復’。”

你只要注意到于光遠的那幾個引號,你就能知道他那是在暗示不僅姜燕“弄虛作假”,那位“北京大學一位教授”——後來被于光遠稱為“北京大學自然科學處負責同志”【120】也“弄虛作假”:那位北大教授不僅協助姜燕“弄虛作假”,他還教唆、慫恿姜燕“弄虛作假”。顯然是為了達到這個目的,于光遠在這段話的後面加上了一段長註:

“注三:一九七九年八月十一日,有一位對‘耳朵識字’的宣傳很起勁的北京大學教授,冒雨去石景山模式口姜燕家中,陪同她前往的有好幾個人,到姜燕家後,這位教授說:‘用耳朵識字的現象是存在的。姜燕雖然失靈了,但是她的功能是能夠重新恢復的。’當時在場的人無不大吃一驚。特別是姜燕本人一再擺手,連說:‘不靈了,不靈了,肯定猜不出來了’。姜燕的父親在一旁不住地搖頭。一周后,八月十八日,北京大學這位教授再次來到模式口。把姜燕請出去參加王斌、王強的表演,這兩姐妹表演時,讓姜燕坐在她們中間。上午九點十五分開始表演,當王氏姐妹紛紛猜對放在腋下及耳內的字條的時候,姜燕動心了,說‘我也試試吧’。九點四十八分,姜燕也猜出了給她的字條,她的功能於是被宣布恢復。”

顯然,“當時在場的人”中,有一位是于光遠的臥底,所以于光遠才能夠繪聲繪色地描寫當時的場景。問題是,于光遠既然知道那麼多細節,他為什麼卻要故意無視下面這些粗枝大葉:第一,那位北京大學教授就是北大生物系專門研究神經高級機能的生理學教授陳守良;第二,陳守良對“特異功能”只是進行了“研究”,而沒有進行過“宣傳”,更沒有宣傳得“很起勁”。這是陳守良本人敘述的相關細節:

“8月19日,我們帶着王強、王斌去訪問姜燕。先讓她們一起玩,然後在有關單位共十餘人的觀察下,對她們三人進行測試。王強、王斌先開始測試,姜燕說不行,沒有測。當王強、王斌正確認出幾個字、圖後,大家鼓勵姜燕測試。第一次試樣是用紅色圓珠筆寫的‘大’字,經過27分鐘,她說認不出,即停止測試。幾分鐘後大家又鼓勵她繼續測試,她將紙團放在右膝關節內側夾住,幾分鐘後她說:‘我知道了,是紅色的。’以後又說‘有三橫’,10分鐘時她說‘是紅色的王字’,辨認正確。又進行第三次試驗,她正確辨認出藍色的‘校’字。第四次試驗用了不到1分鐘,就正確辨認出紅色的‘早’字。第五、六次用密封紙套,經過1分10秒和1分45秒就正確辨認出藍色的‘制’和‘升’字。從8月19日~10月14日對她共進行了八個實驗日的測試,現僅將用紙套密封法測試的結果附表如下……”。【93】

十多年後,陳守良還詳細地回顧了自己對“耳朵認字”現象從堅決不信到懷疑再到相信的心路歷程:

“1979年3月中下旬某日,北京大學生理學教研室教師方崇儀對陳守良說:‘《四川日報》登了條消息,說一個小孩能用耳朵認字。你是研究高級機能的,快去看看吧,這是怎麼回事。’陳說‘我才不相信這類怪事哩!’他說:‘《四川日報》都登了,就在圖書館4樓報刊閱覽室,你去看看!’陳說:‘《四川日報》登了我也不信。四川人多,怪事也多,解放前四川出了一個楊妹,可以不吃飯過日子。後來證明是假的,她是不吃飯,但是偷偷地吃花生米和紅燒肉。我才不相信這類事情哩!’這就是我們當時對這件事的態度。可是事情並沒有結束。4月間,我們的老同學科學院心理所萬傳文告訴我們,北京又有一個小女孩,叫姜燕,也能用耳朵認字,經過心理研究所一些研究人員的考察,很可能是真的。這倒引起了我們的興趣,想去實地考察一番,同時也設想了考察測試方案。不過由於種種原因,找不到當事人,沒有測試成。不久,萬傳文又告說我們,姜燕用耳朵認字是假的,不過是一種小戲法,將塞在耳內的紙圖從一隻耳朵倒換到另一隻耳朵,倒過來,倒過去,趁機偷看一眼,便‘認出來’了。聽到這個消息,我們並不感到遺憾,倒是鬆了一口氣,心想,這樣一來,生理學就免除了一場挑戰。如果耳朵真能認字,那生理學又將如何解釋呢?以後就把這件事擱在一邊了。”【143】

也就是因為疑心重重,陳守良等人曾千方百計地要排除那些兒童“弄虛作假”的種種可能,並且為此向同行請教,讓他們找出自己的試驗可能出現的漏洞,以證明那些兒童確實具有“特異功能”。看看這段話:

“我們反覆思考、檢查所用的測試方法,找不出方法學上的任何漏洞,但我們唯恐自己考慮不周留下漏洞,便多方請教。首先向我們的老師生理學教授趙以炳先生詳細匯報了測試情況,請他審查我們的方法是否嚴密。我們還向物理學教授虞福春教授請教,請他檢查我們的測試方法是否完善。趙以炳先生和虞福春先生在8月18日親自來到測試現場考察我們的測試情況。他們認為我們的測試方法是可靠的,沒有發現漏洞。他們都鼓勵和支持我們將這種測試工作進行下去。我們還先後請了幾十位同事來參觀,請他們幫助我們查找測試可能存在的漏洞。”【143】

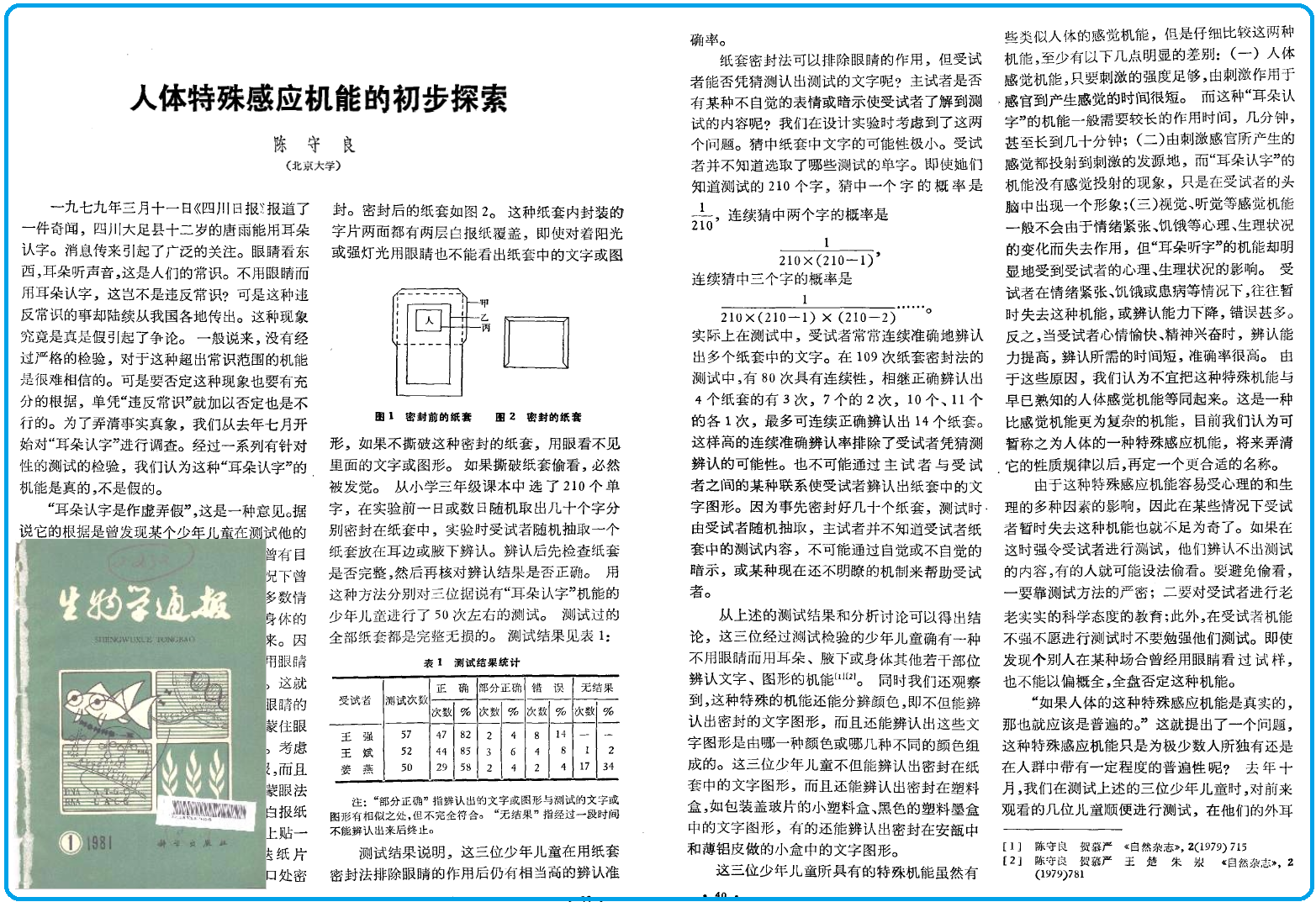

實際上,陳守良曾經明確地說過“我們贊成學術交流,不贊成公開宣傳和表演”、“我們研究人體特異功能只有一個目的就是探求真理”這樣的話。【217】看看陳守良相關論文的標題:《關於人體一種特殊感應機能的調查報告(一)——特殊感應機能的真實性問題》【140】、《姜燕特殊感應機能的衰退與恢復》【93】、《特殊感應機能的普遍性問題——關於人體一種特殊感應機能的調查報告(二)》【218】、《人體特殊感應機能的初步探索》【219】。于光遠能夠指出其中任何一篇是“宣傳”而不是“研究”嗎?于光遠能夠指出陳教授何時何地向他那樣超出了自己的專業領域嗎?于光遠能夠指出陳守良曾在何時何地以何種方式“宣傳很起勁”了嗎?他當然不能。

問題是:為什麼一個從中共中央宣傳部起家、以“宣傳”為職業、為事業的人非要把科學家的“研究”說成是“宣傳”呢?答曰:在于光遠的潛意識中,“宣傳”就等於撒謊、造謠、就是弄虛作假。所以,要把“耳朵認字”說成是“弄虛作假”、並且把自己的敵人打翻在地,于光遠幾乎是本能般地把他們的“研究”說成是“宣傳”。這和當了一輩子政客的于光遠大罵錢學森是“政客”完全出於相同的心理:他必須把對手拉到與自己相同的“地位”才會有安全感,才會找到心理平衡點。而這個自卑心理也恰恰造成了他的門徒方舟子選擇“打假”為自己的職業:就是要毀掉那些名人的名聲,讓他們全都不如我,至少也得讓我能與他們平起平坐!這是方舟子自己說的:

“讓‘愛’的信徒張牙舞爪,讓抄幾篇古文名篇就以酸自居的人泛出惡臭,讓言必稱邏輯者露出流氓的尾巴,讓道貌岸然者暴露暗藏的飛針,就象讓自詡不食人間煙火者變成披頭撒發的潑婦,都是網上最大的娛樂。”【220】

這是方舟子的一個鐵杆狗腿子說的:

“新語絲沒什麼了不起的,那領頭的也就是個三無人員,其它的都是些送外賣的刷盤子的盧瑟。但那些現代的岳不群,和不知天高地厚的知道(這字沒錯)分子這裡是可以讓你們原形畢露和知道自己是幾斤幾兩的大澡堂。”【221】

你只有明白于光遠、方舟子的這個“怨夫”、“妒夫”心理,你才能明白他們兩人為什麼會一見傾心、一拍即合。

科學研究=政治宣傳 在搞了一輩子“政治宣傳”的前中宣部科學處處長于光遠的眼中,北京大學的科學家在《生物學通報》這樣的自然科學刊物上發表題為《人體特殊感應機能的初步探索》的學術論文是在搞“宣傳”,而不是在研究、探索自然現象及其背後的原因。(截圖來源:【219】。)

所以說,于光遠對陳守良活動的描述和定性非常清晰地反映出了他內心的敵意。實際上,于光遠對陳守良的敵意還暴露出了“于氏一票否決”心理:一旦他于光遠認定某人曾經“弄虛作假”,則不僅那個人以前的“比賽”記錄應該一筆勾銷,而且那個人還應永遠喪失“參賽”資格。而他之所以會那麼恨陳守良,就是因為陳教授將于光遠的“一票否決權”一腳踢進了垃圾堆,即把已經被他排斥出局的姜燕又拉進了賽場,並且成了參賽主力。這是于光遠後來援引“他們”的兩句話:“姜燕是不是作過弊和姜燕有沒有特殊感應機能完全是兩回事”、“要在真的、假的一大堆現象當中,經過科學考察、分析,找出真象來,這就是去偽存真。”而即使是這樣四平八穩的言論,于光遠也要吹毛求疵:

“我們不知道中國科學院心理研究所對這一段話有何反應,不知道他們是否懂得如何按照這個‘去偽存真’的原則來處理他們的照片和測試結果?”【120】

于光遠在說前半句話時,是在瞪着眼睛撒謊,因為誰都知道中國科學院心理研究所——實際上只是三兩個人,名副其實的“一小撮”——的“反應”到底如何,那就是方舟子所說的“一切造假者在事情敗露後的最後一招”,即“裝聾作啞”。【222】而于光遠的後半句話很可能是他的真心話,因為這兩伙人確實對“去偽存真”有着截然不同的理解。其實,不論按照什麼“原則”,中科院心理所的那幾個蒙着面罩、躲在暗室的“研究人員”心裡都應該十分清楚,他們如果真心想要科學地“處理”自己的照片和測試結果,其方法極其簡單,那就是在有第三方見證的前提下把它們重複出來,或者,更為簡單,那就是把自己的調查報告完完整整詳詳細細地公布出來。而他們之所以連這麼簡單的事情都不肯做、不敢做,唯一合理的解釋就是他們心中有鬼。很難想象于光遠連這麼簡單的道理都搞不懂。

于光遠文章的這一部分文字還暴露出了他的另一個招術,那就是捆綁打包插標籤,然後通過擊潰其中之一來否定全體。這就是他不惜篇幅來羅列七、八種其他“特異功能”的根本原因,而與此同時,他把那些“特異功能”盡其全力渲染得神乎其神匪夷所思,用他自己的話說就是“荒誕不經”、“荒誕無稽”。這個招術後來也被方舟子全盤學去,即“攻其一點、不及其餘”,以及極力醜化、神話“方學家”對他的揭露,讓其徒眾產生“方黑的言論不可信”的印象——看看這個帖子:

“著名‘方學家’亦明寫過幾千萬字文章證明我的文章都是抄的,好像還沒說我抄道金斯。這個‘法醫’卻發現了我的文章一半抄道金斯,比亦明還能啊?此人如果真的是法醫,卻有信口開河張嘴就污衊人的德性,其法醫鑑定要冤枉多少人?”。【223】

方舟子上面這個帖子的第一句話中,使用了至少三個“方氏邏輯”:第一,通過渲染“亦明寫過幾千萬字”來暗示“亦明是個瘋子”,明示其徒眾“你們讀不完他的文章,因此不用去讀;第二,通過說亦明要“證明我的文章都是抄的”來暗示他是一個不知天高地厚、為黑而黑的“方黑”,因此其言論完全不可信;第三,通過說“亦明……還沒說我抄道金斯”來證明“我沒抄道金斯”。而于光遠論證“耳朵聽字不可信”的“于氏邏輯”,也不過如此。

需要特別指出的是,于光遠的這一部分文字所講述的內容涵蓋他後來提出的“七個階段”理論中的“第一階段”的全部和“第二階段”的早期,但于光遠當時既沒有提到香港的李學聯,也沒敢影射錢學森——因此證明他後來的相關言論就是故意撒謊。

2、忽忽悠悠的“科學分析”

於文的第二部分始於“現在我們逐一分析如果事實上存在這樣的‘功能’在科學上意味着什麼”,止於“這一條是許多相信‘耳朵識字’之類‘人體特異功能’的人所持的論據”,總共四頁、五千七百餘字。這部分是全文的重心,其內容就是于光遠運用自己的“科學知識”來論證“人體特異功能”是如何如何之不可能。這是于光遠論證為什麼除了眼睛之外,人體的其他器官不可能認字、辨色:

“這裡的關鍵是耳朵以及腋下、腿彎、胸、背、腳底等不是視覺器官,如果人體的這些部位可以辨認顏色和字畫,意味着耳朵不僅是接受聲波給人以聽覺器官,皮膚不僅是接受外界的機械的或其他物理的化學的刺激使之發生痛覺(觸覺)的器官,它們也是接受光波給人以視覺的器官。耳朵之所以能夠接受聲波,眼睛之所以能夠接受光波是可以從耳內的器官和眼睛這種器官的構造及接近這些器官和神經中樞的神經得到說明的,耳朵能夠辨色辨字又怎能從耳內的器官得到說明呢?耳中有什麼器官可以接受光線呢?從人體解剖學來說是得不到這種說明的。人體解剖學是一門古典的學科,不僅象對人體視覺器官、聽覺器官這類問題區分的分析應該說是很成熟的,就是對人的體液神經等分析也已經達到這樣的水平。朝鮮金鳳汗,發現什麼鳳汗小體等最後也證明是不科學的東西。視覺神經系統是人體中最複雜的感覺器官,最複雜的分析器,在人腦皮質中,也占有一定的特殊區域,決不是耳朵所能代替的,更不用說人的皮膚了。人的皮膚的表面和後面的神經系統與視覺所需要的器官更無相近之處,藉助皮膚的神經要識別顏色和字畫的形狀是根本不可能的。”【210, p.3】

上面這435個字,相當於“大學問家”、“大思想家”于光遠的“學問、思想富礦”,從中我們可以挖掘出大量的寶藏,並且鑑定它們的成色。簡言之,它們不僅暴露出于光遠的科學知識極端貧乏,而且還證明這個自稱的“死不改悔的馬克思主義者”實際上是一個口頭的馬克思主義者,他的內心和本性與馬克思主義根本就不能兼容。

(1)科學哲學

首先,于光遠斷言“不可能”的基本前提就是現在的科學水平已經“很成熟”,因此任何現有科學解釋不了的現象都是不可能的、是假的、偽的。于光遠的這個觀點不僅極其荒唐可笑,而且還與“馬克思主義基本原理”完全相悖逆。

眾所周知,馬克思主義的最大特點就是開放、發展、運動、前進、辯證,它所反對的就是封閉、僵化、靜止、落後、形而上學。恩格斯《自然辯證法》的第一句話就是“在自然科學中,由於它本身的發展,形而上學的觀點已經成為不可能的了。”【224, p.8】在《反杜林論》的一個序言中,恩格斯還曾說過這樣的話:“理論自然科學的進步也許會使我的勞動絕大部分或者全部成為多餘的。”【225】不論怎麼理解,這兩句話都含有如下兩層意思:第一,“自然辯證法”是在自然科學的“發展”中誕生的;第二,“自然辯證法”需要跟着自然科學的發展而繼續發展——實際上,恩格斯在《路德維希·費爾巴哈和德國古典哲學的終結》中就是這麼說的:“隨着自然科學領域中每一個劃時代的發現,唯物主義必然要改變自已的形式”。【226】不僅如此,馬克思主義科學觀的內容之一就是“自然科學是推動社會發展的革命力量”【227】,這就說明科學應該是永遠向前發展的,否則社會的發展就會失去“革命力量”——那還怎麼進入共產主義?

馬克思主義科學觀的另一個內容就是科學的產生是適應人類社會發展的需要,因此只要人類社會向前發展,科學就總會找到自己的生長點。而按照于光遠所說,“人體科學”已經發展到了“成熟”的階段,所以用它可以評判新發現的真偽。既然如此,自然辯證法豈不應該壽終正寢了?那還要“中國自然辯證法研究會”幹嘛?你們還有什麼可“研究”的?事實是,直到1985年,于光遠還在這樣質問那些“有科學知識”但卻相信“人體特異功能”的人:

“如果‘人體特異功能’宣傳的是事實,那麼物理學、化學、生物學的基本知識究竟還能不能成立?他們是否準備把這些東西統統拋棄?他們究竟準備把自己的認識和實踐建立在怎樣的科學基礎之上?”【76】

直到1995年,他還在說這樣的話:

“只有經過眼睛才能看到外界事物,這不僅是無可懷疑的常識,而且解剖學、生理學、心理學對視覺之所以產生的過程和機制,已經研究得一清二楚。”【228】

也就是說,于光遠不僅僅認為“古典的”人體解剖學“是很成熟”的;在他看來,其他所有學科也都是如此。這是他斷言“思維通訊”不可能存在的根據:

“宇宙間沒有物質的媒介物,任何兩個物質是不能相互發生作用的,這一點已是科學的定論。人與人之間的交往要經過物質的信息工具,這也是歷史的科學結論,現在出現的這種‘思維通訊’、‘心靈傳遞’的‘特異功能’,打破了這個歷史的科學結論,但是還沒有否認必須有媒介物的普遍原理,而是用什麼人能發出什麼‘意識波’之類的話進行搪塞。……現在的‘意識波’‘意識粒子’在科學上是根本沒有發現出來的東西,沒有任何人說出它是一個什麼樣的東西。而現在竟然有人用這種科學上並不存在的東西去說明事實上並不存在的‘思維通訊’這樣的‘事實’。我說‘思維通訊’不是事實,‘耳朵識字’宣傳的積極分子們一定不同意,這涉及所謂測試的問題。這一點我們下面再講。在這裡我想說的,說什麼意識‘波’或‘粒子’這樣的東西的人,目的很清楚地是為了使人們相信‘思維通訊’等是事實,而這些波和粒子是科學所不知道的東西,他們的這種目的是不可能達到的。”【210, p.5】

其實,于光遠所謂的“科學的定論”、“歷史的科學結論”、“普遍原理”,全都是他自己的“意識”,與“科學”沒有一點兒關係。

眾所周知,牛頓在十七世紀提出萬有引力定律,而萬有引力的一大特點就是“沒有物質的媒介物”。儘管連牛頓本人對此都感到“尤其荒謬”(so great an absurdity)【229】,但萬有引力定律仍舊被科學界普遍接受,並沒有哪個“當代亞里士多德”指控該定律違反了“科學的定論”和“普遍原理”。事實是,在大躍進期間,為了鼓勵中國青年“破除迷信”,于光遠曾說過這樣的話:“我們知道兩物相互之間存在有萬有引力,但是至今不知道怎麼會有這種引力。”【230】所以說,于光遠所謂的“宇宙間沒有物質的媒介物,任何兩個物質是不能相互發生作用的”這個“科學的定論”完全是他自己蓄意編造的“偽科學”甚至“反科學”。換句話說就是,對于光遠來說,“科學”就是他手中的軟麵團,他想把它捏成啥樣,他就有能耐把它捏成啥樣。

實際上,于光遠拿“科學沒有發現出來的東西”、“科學所不知道的東西”當作否認某種現象的存在或否定某種觀念的價值的根據,其根源仍舊是他的科學觀,即以為現代科學的發展已經非常“成熟”,因此可以解釋萬事萬物。事實是,不論是從哪個角度、哪個方面來看,人類目前對自身的認識都處於相當粗淺、相當初級的階段,不要說在我們的有生之年不可能達到“成熟”的程度,即使是在可預見的將來,它能否“成熟”也都不得而知。後來領導人體科學研究的伍紹祖曾說過這樣的話:“科學不僅要解釋已知的,還要探索未知的。”【231】伍紹祖的話顯然脫胎於恩格斯,因為他在《自然辯證法》中就說,“科學正是要研究我們所不知道的東西。”【224, p.92】于光遠把自己的大半輩子都花在翻譯《自然辯證法》上面,他怎麼可能對這麼簡單的道理都不懂?看看他在1979年發表的一篇文章中是怎麼說的:

“我們講科學無禁區,說的就是在進行科學研究時,不應該限制什麼問題允許提,什麼問題不許提,什麼意見可以講,什麼意見不許講。研究工作是探索未知,研究還沒有在科學上得出結論的問題。如果在探求未知的時候,設禁區,下禁令,連問題都不能提出,連意見都不能講,怎麼能最後得出科學答案呢?科學研究和宣傳是應該區別對待的,雖然它們有聯繫,但是性質不一樣。科學研究是探索未知,而宣傳是把已經有了答案的思想向比較多的人傳播。對在科學研究中自由發表的意見,人們知道是探索性的,不會當作我們就要按照這種意思去辦,你有不同的意見也可以發表嘛,而把一個成熟的思想作廣泛的宣傳,那就會在國內外產生較大的影響。”【232】

如果用毛澤東在《炮打司令部》中的話來評論于光遠的上面這段話,那就是“寫得何等好呵!”【233】可惜的是,于光遠在“反對偽科學”時的所作所為,與上面這段話完全背道而馳。實際上,為了詆毀一位“外國大學中的‘超心理學’家”,于光遠還特意這樣注釋道:

“這位李紹昆教授很欣賞我國‘耳朵認字’宣傳者的一段話:‘如果我們現在把一切不能解釋的現象都斥為“迷信”,這決不是科學的態度。這說法本身倒是一種“迷信”’。”【17】

也就是說,如果于光遠在1979年說的話被一位“‘耳朵認字’宣傳者”複述一遍的話,它就變成“反動言論”了,連“欣賞”它都是一種罪行。這說明什麼呢?它說明,于光遠在1979年說的那段話只是說給別人聽的,它對于光遠本人毫無約束力,所以他才會幹與之完全相反的事情。這就像于光遠完全可以坐在主席台上高歌“民主”,而一旦台下的人對之當真,想要行使自己的民主權力,于光遠馬上就會毫不猶豫地大搞“集中”一樣。上面這個故事還說明,于光遠在說話的時候,他明明白白地知道自己是在說假話;而他在幹事情的時候,也明明白白地知道自己是在破壞其他人的科學研究。事實是,于光遠在幾個月之後把自己反對人體特異功能研究的理由說成是“現在對人體正常功能還要花很大氣力去研究。為什麼對‘特異功能’有這麼大的興趣?”【234】也就是說,僅僅幾個月的時間,“現代科學”又變得不那麼“成熟”了。一個人之所以會如此翻雲覆雨,只可能有一個原因——為達目的而不擇手段。

總而言之,對於于光遠來說,不僅真偽不是個問題,連是非也不是個問題。那麼,什麼才是問題呢?答曰:對於這個終身“政客”來說,真正的問題只有一個,那就是“權力”,因為它可以解決一切問題,包括什麼是“真”、什麼是“偽”、什麼是“曲”、什麼是“直”。這就是為什麼于光遠要把自己的“反偽”活動稱為“戰鬥”的根本原因,因為“戰鬥”的唯一目的就是“贏”、就是打敗敵人。而具體到“反偽戰鬥”,它在很大程度上就是于光遠要利用它來奪回那個離自己漸行漸遠的“權力”——“老牛自知夕陽晚,不用揚鞭自奮蹄”應該是他當時的心理寫照。

野火燒不盡,春風吹又生 《科學中國人》自稱是中國科協主管的高層次科普雜誌,它在2015年刊登了一篇關於意識波的文章。當時的于光遠如果地下有知,肯定又得“投入戰鬥”。

(2)科學知識

于光遠的上述言論不僅僅是反馬克思主義、反馬克思主義科學哲學,它實際上還反科學、反進化論。根據進化論,高等生物來自低等生物,低等生物源自單細胞生物,耳朵和眼睛這類複雜的器官都是從某種原始細胞和組織進化而來的。可以想象,在進化成耳朵或者眼睛之前,那些原始細胞和組織完全可能具有多種互相重疊的感知功能——這種現象現在被稱為“聯覺”(synesthesia)——,而這些功能完全有可能在進化的過程中被某種程度地被保留了下來,或者說沒有被完全淘汰掉。【235-236】這個假說的一個佐證就是“耳朵認字”的過程大都比較緩慢,一般需要幾分鐘甚至十幾分鐘、幾十分鐘的時間;而眼睛識字的過程則是即時、瞬間的。于光遠將耳朵的功能限定於“接受聲波”、將眼睛的功能限定於“接受光線”,並且以“視覺神經系統是人體中最複雜的感覺器官,最複雜的分析器”當佐證,恰恰說明他本人陷在唯心主義的“神創論”、“目的論”的窠臼之中不能自拔。實際上,于光遠把“朝鮮金鳳汗”拿出來證明“人體科學”是多麼的“成熟”、以及新的發現是多麼的不可能恰恰證明他本人一直在搞偽科學。

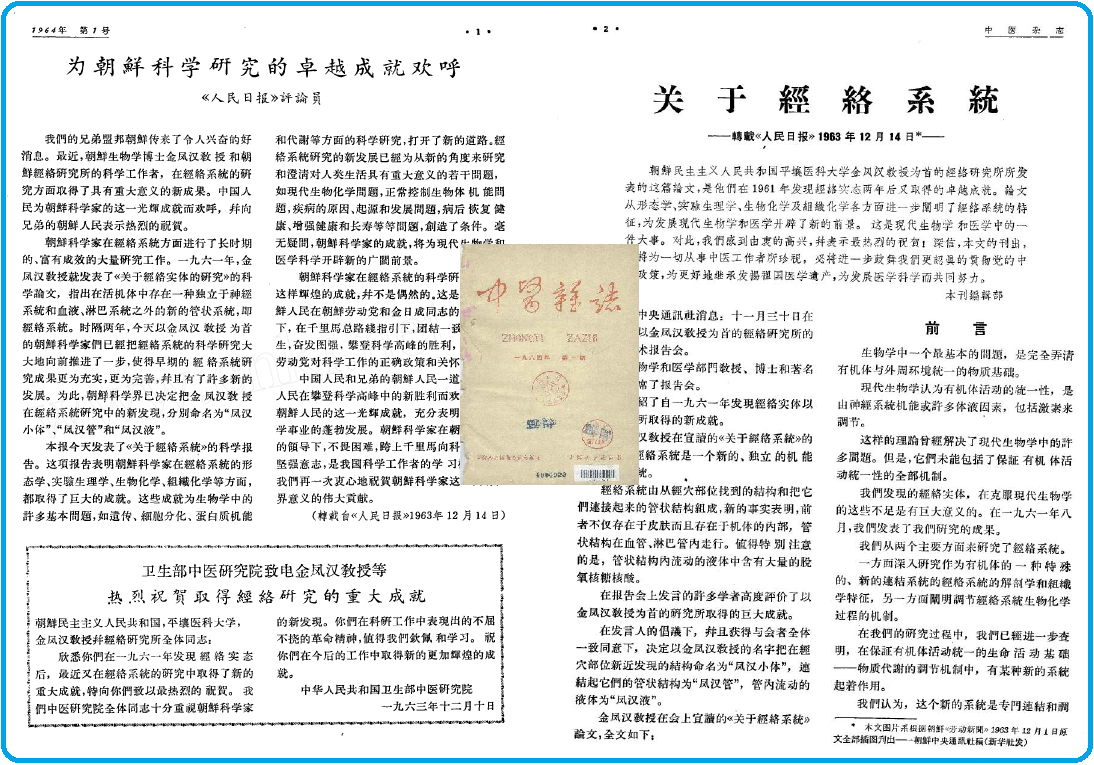

話說當年平壤醫科大學教授金鳳漢宣布發現經絡系統的實體之後,不僅北韓舉國歡慶,連中國也是如此:先是中國醫學科學院中國醫科大學生理學教授、學部委員張錫鈞在《人民日報》上發表專文《現代生物學和醫學中的一件大事》表示祝賀【237】,繼之中國衛生部、中國醫學科學院、中華醫學會發賀電給朝鮮對等單位【238】、《人民日報》發表評論員文章《為朝鮮科學研究的卓越成就歡呼》【239】、同時將金鳳漢長達一萬六千多字的論文《關於經絡系統》全文發表【240】。而早在三十年代就開始“反對偽科學”的于光遠,當時正在中宣部主管科學宣傳,他怎麼沒有“反對”這個“偽科學”呢?難道古典的解剖學在當時還沒有“成熟”嗎?最奇的是,到了21世紀,韓國學者又證明,“鳳汗小體”並不是“假的”,而是確實存在的。【241】也就是說,不論“鳳汗小體”是真是假,金鳳漢案都說明于光遠所說的“科學”根本就不可能是“真科學”。

翻雲覆雨,朝秦暮楚 1963年12月,也就是在于光遠為中共科學宣傳把關之際,中共宣傳機器開足馬力拼命推介北朝鮮金鳳漢的研究成果。可是,十多年後,于光遠又把金鳳漢的研究成果當作“偽科學”的案例拿來打擊“人體特異功能”研究。上圖來自《中醫雜誌》1964年1期,顯示該刊全文轉發《人民日報》的相關報道。

問題是,為什麼一個自稱的馬克思主義者、一個年僅40歲就當上“學部委員”並且主管中國科學的“大學問家”、“大思想家”,會犯下如此愚蠢、幼稚的錯誤?答案是:除了他的政治嗅覺、政治本能、政治立場、以及千絲萬縷的私心雜念之外,最重要的原因就是他對自然科學幾乎一竅不通。

首先,于光遠根據“古典”人體解剖學知識來解釋“人體特異功能”,說明他對“人體科學”根本就一無所知。之所以這麼說,是因為,不論真假,“耳朵認字”現象所涉及的都是人體對外界信號的感知和傳遞,這本身是一個生理或者心理的反應過程,是一種“功能”。而對特異功能秘密的揭示,首先應該是生理學家和心理學家的任務,也需要神經科學家、認知科學家、甚至物理學家的參與,但卻不大可能有解剖學家什麼事兒,因為他們所面對的主要是那些已經喪失了“功能”的屍體。對於這一點,于光遠後來可能是領悟到了,所以他才會在“全國科普報刊廣播電視學術年會”上說“不論從生理學和物理學來看,完全是荒誕不經的”這樣的話【74, p.3】、並且給中科院生理研究所所長馮德培、心理研究所所長潘菽寫信,拉他們“參加這個戰鬥”(下詳)——而這也恰恰說明,于光遠在“投入戰鬥”之時,連槍都不擦。實際上,直到1981年11月,于光遠還在說這樣的話:

“心理學家告訴我,皮膚上有使人感到冷的感受器,有使人感到熱的感受器,有使人感到痛的感受器,可是使人產生癢的感覺的,使人發笑的感受器的問題,現在還不清楚,它的生理心理過程還有許多問號。除了皮膚上的感覺之外,還有體內的種種感覺。初級感覺外,還有情緒、情感及經過第二信號系統引起的種種。人體問題決不是如現在人所說的只有六個感受器,能起‘特異功能’的是第七感受器。總之,這說明對心理研究的知識還比較膚淺。”【234】

很可能的,中國的亞里士多德一輩子都沒有搞明白心理學和生理學的區別,所以他才會向心理學家請教生理學問題。從上面這段話中還可以看出,于光遠對人體特異功能的態度在1981年11月份曾處於“量子”狀態,就像“薛定諤的貓”一樣。

其次,于光遠將“認字”、“辨色”的過程理解、限定為“接受光波”既沒有任何科學依據,又說明他對當時的“人體科學”研究茫然無知。實際上,不僅羅冬蘇提出的“第七感受器”假說可以很好地解釋“耳朵認字”現象或者其他“特異功能”現象【139】【242-243】,其他經絡假說和試驗也都能夠對這一現象做出大致合理的解釋【244-246】。事實是,在羅東蘇的第七感受器假說提出後,不僅馬上就得到了錢學森的讚許【147】,並且還得到了哲學工作者的熱切關注【236】【247-248】。這既說明這個假說具有相當程度的合理性和生命力,也說明當時人們對新事物、新觀點的開放、包容態度。而號召別人“解放思想”的于光遠則恰恰相反:他在“哲學評論”中不但對羅冬蘇的假說視而不見,而且還反覆暗示羅冬蘇與被測試兒童串通作假(下詳)。這既反映出他的頭腦的僵化和封閉,更反映出他的態度之傲慢和蠻橫。而不論是僵化封閉的頭腦還是傲慢蠻橫的態度都與“真科學”格格不入,因此說明他當時根本就不是在“反對偽科學”,而是在阻撓甚至“反對真科學”。

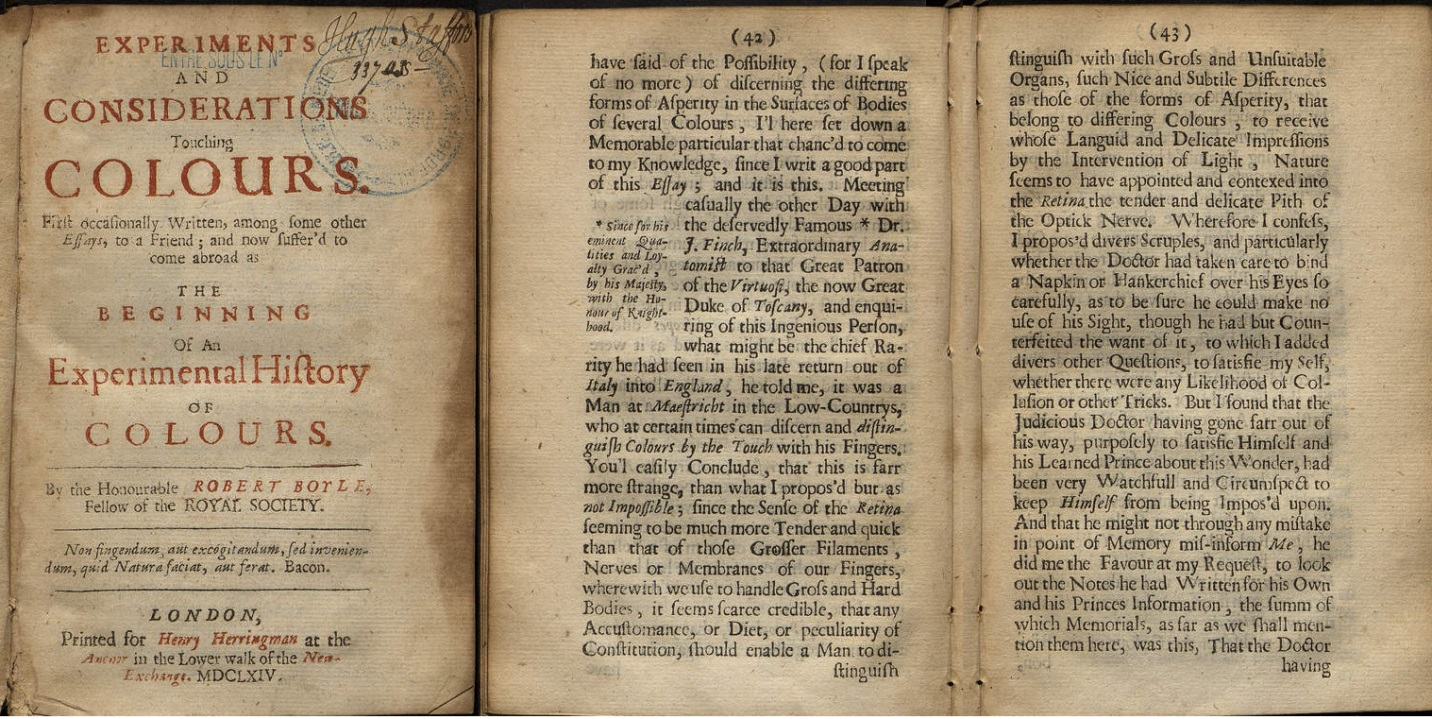

事實是,早在十七世紀,愛爾蘭著名科學家、英國皇家學會會員波義爾(Robert Boyle,1627-1691)就記錄了他從一個朋友那裡聽來的故事:一位盲人能夠通過觸摸辨別顏色。最奇的是,那個朋友恰恰就是一個非常著名的解剖學家,並且也是英國皇家學會會員。【249】這個故事在21世紀被翻了出來,並且給予科學的解釋。【250-251】

古已有之 1661年在英國倫敦出版的一本書中,愛爾蘭科學家波義爾記載了他從自己的朋友、著名解剖學家約翰·芬奇(Sir John Finch, 1626-1682)那裡聽來的親身經歷:荷蘭的一個盲人能夠通過觸摸來辨色。

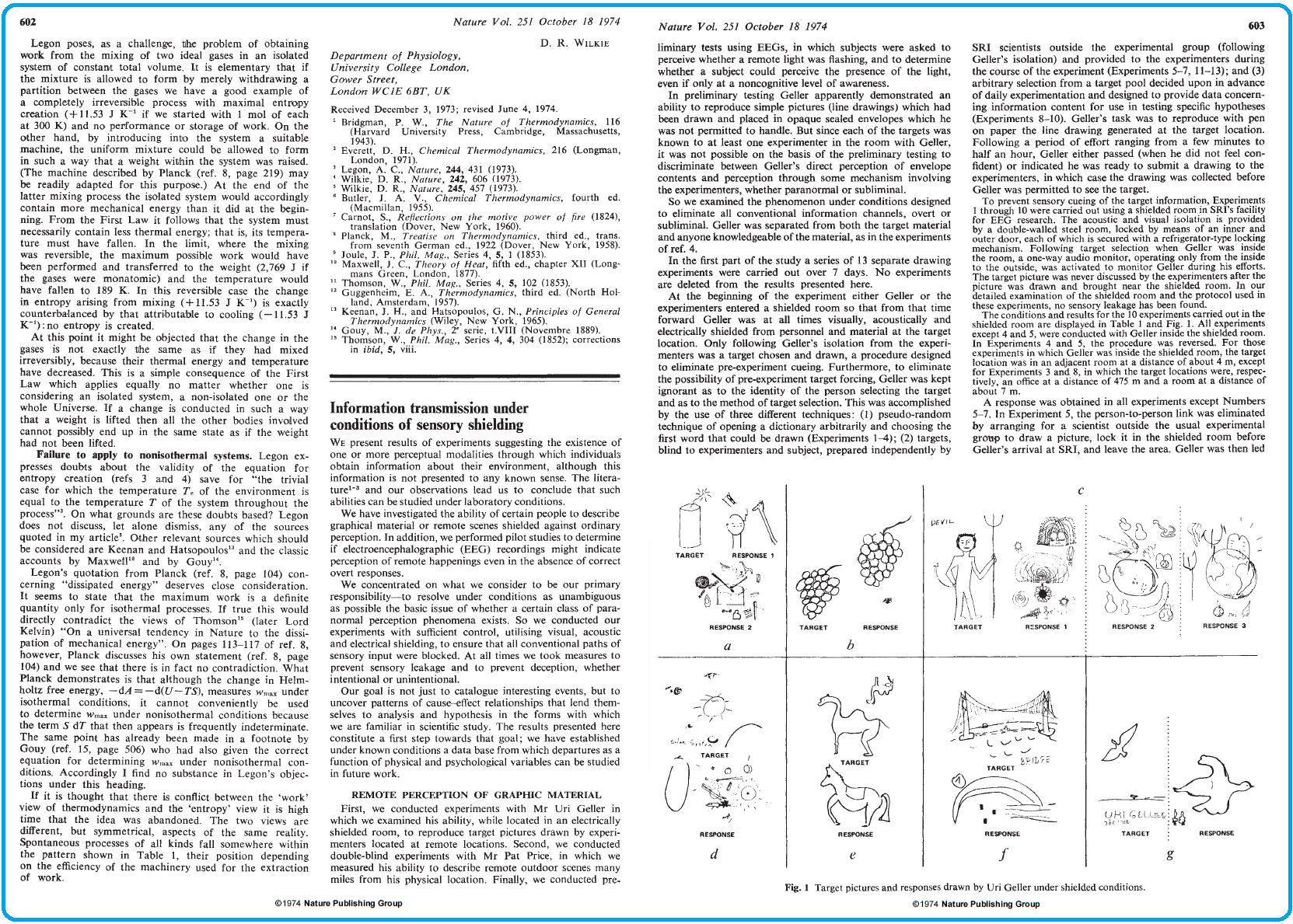

另一個事實是,從二十世紀六十年代開始,嚴肅的科學雜誌,包括權威的美國《科學》和英國《自然》,就開始發表關於“非視覺器官”——主要指手或者其他部位的皮膚——感知圖像或者顏色的報道和評論。【252-259】也就是說,那些洋科學家和學者並沒有像中宣部科學處的於處長那樣蠻橫,試圖將這些現象一棒子打成“偽科學”,而是力圖從科學上對這一現象作出合理的解釋。這是《自然》雜誌為自己發表“偽科學”論文做出的辯護:

“這些問題尚無答案,所以,任何高質量的證據都值得認真檢驗。”(the questions are still unanswered, and any evidence of high quality is worth a critical examination.)【260】

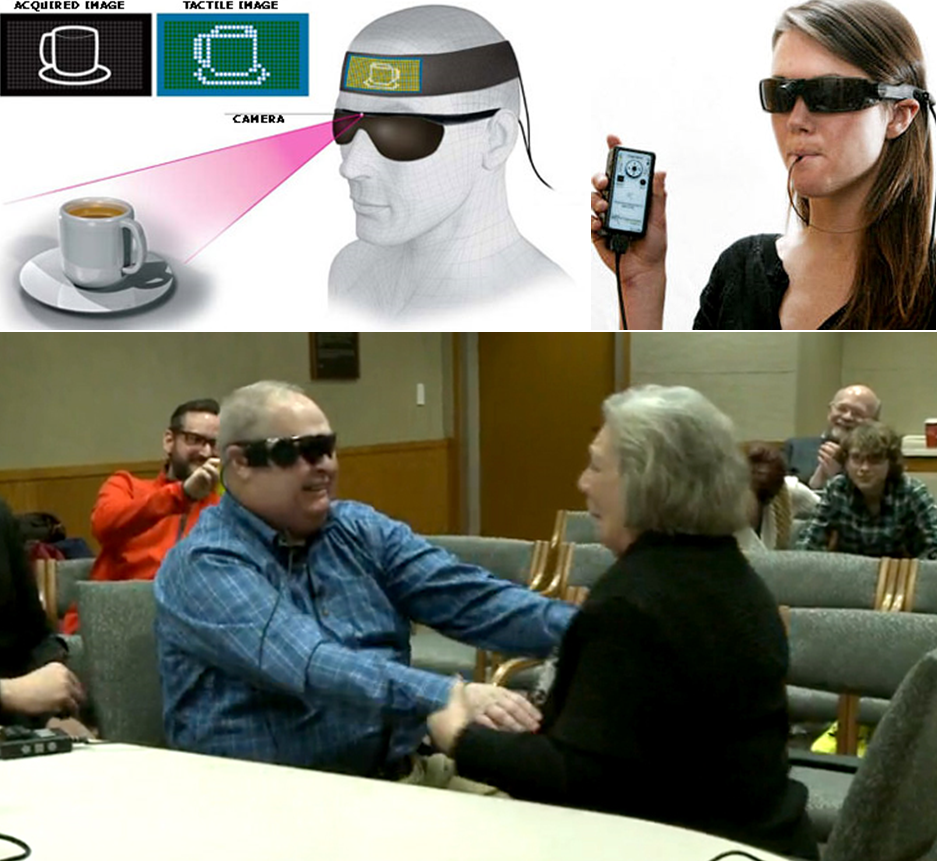

不僅如此,科學家們還從那時起開始研製將光信號轉換成觸覺信號通過刺激皮膚來幫助盲人獲得視覺的儀器。【261-263】

登堂入室 1974年,世界頂尖科學雜誌《自然》發表世界頂尖學術研究機構斯坦福大學研究人員測試特異人蓋勒的特異功能的研究報告。這篇報告長達5頁半,是該期雜誌發表的72篇文章中篇幅最大的。【264】

顯然,于光遠當時對所有這些十多年前的進展或者毫無所知,或者裝作無知。難怪《自然雜誌》的編輯在發表相關信息之後會輕蔑地諷刺道:

“《皮膚對圖象信息的識辨機理探討》一文,介紹探討具有觸覺的皮膚如何轉換成對視覺信息的辨認,可見各類感覺也並不是絕對的和沒有轉換的可能——形而上學的研究方法是不會認識到這一點的。”【265】

超越視網膜 在證明“耳朵認字”是“偽科學”時,于光遠曾引用列寧在《唯物主義與經驗批判主義》中的這段話當作依據:“如果顏色僅僅在依存於眼網膜時才是感覺(如自然科學迫使你們承認的那樣),那末,這就是說,光線落到眼網膜上才引起顏色的感覺……”。【266】顯然是要給“於老”站台,狗腿子鄧偉志透露了張香桐一次談話的內容:“感覺生理學有一個基本原則,就是:周圍環境中的各種事物,必須通過與其相應的特殊感受器,才能進入意識領域,產生感覺。例如,光線的感受器是眼睛內視網膜上的各種感光細胞。沒有這種光感受器是不可能看到形象的。鼓吹‘耳朵認字’的人拿不出一件可以經得住科學檢驗的事實來動搖這個原則。”【267】上圖(上左)顯示,日本一家公司在2006年展示的一種盲人視覺裝置,通過把圖像信號轉換成觸覺信號幫助喪失了視覺功能的盲人感知事物的形狀【268】;上圖(上右)顯示美國一家公司發明的一種能夠讓人通過舌頭來獲得“視覺”的裝置【269】;上圖(下)顯示美國一位因患“色素性視網膜炎(retinitispigmentosa)”而失明二十多年的68歲盲人在裝上仿生眼睛(bioniceye)之後,就可以看到形象,因為這個裝置把光信號直接送入視神經,不需要通過視網膜這個“光感受器”。【270】

其實,最能夠證明于光遠當時是在搞偽科學的證據恰恰就在於他寧可長篇累牘、喋喋不休地進行“哲學評論”,也不肯走出國家科委的大樓親眼看一看那些“偽科學”到底是怎麼搞的。而就在1981年年初,于光遠還在說什麼“我們反對哲學代替具體科學”。【271】誰都知道,讓假貨顯現原型的最直接、也最讓人信服的方法就是亮出真貨——兩相比較,真假、高下立判。同樣,證實對方是偽科學的最佳方式就是讓“真科學”出面,與偽科學對陣。如果一個自稱被“萬能的科學”所武裝的“科學沙皇”連一個七、八歲小孩子的“戲法”都不敢直接面對的話,唯一合理的解釋就是他知道自己的那個“科學”不但不是什麼“萬能的”,它很可能連“一能”都沒有——如此百無一用的“科學”如果不是“偽科學”的話,它還能是什麼?

于光遠當時是在搞偽科學的另一個直接證據就是他擺出一副左手捧着皇上聖旨、右手握着尚方寶劍、口含天憲般地宣布誰誰是在“反科學”。大量的歷史事實證明,那些打着某種旗號、喊着某種口號、只敢仗勢欺人、不敢進行心平氣和的討論或對等辯論之人,全部都是有意或者無意的騙子。相應地,那些打着科學的旗號喊着科學的口號而不敢從事科學研究、不敢面對事實、只敢指控對方“反科學”之人,全部都是名副其實的科學騙子。實際上,不僅于光遠承認“真理越辯越明”【272】,連方舟子也是如此【273-274】。如果舌頭都能夠把真理搞清楚,難道眼睛和“科學研究”反倒不能?雖然在這個世界上尚不存在一個公認的“偽科學”定義,但可以毫不含糊地說,科學騙子口中的“科學”肯定是成色十足的“偽科學”。

3、奇奇怪怪的“辨偽方法”

于光遠“哲學評論”的第三部分始於“在這裡我們就來談談這些具有‘特殊功能’的人的表演”、止於“我想請李良明同志明天就來這裡向你們表演一下”,共兩頁、不到三千字;其內容就是一口咬定“特異功能”是“戲法”,然後介紹一個叫李良明的人搞的證明特異功能確實是“戲法”的“實驗”,並且把他所使用的方法認證為“科學的方法”。

(1)片面的事實,扭曲的邏輯

為了證明耳朵認字是戲法、是魔術,于光遠首先這樣寫道:

“這種表演的實質用一句話來說就是變戲法。首先我們可以說一說引起這次反科學宣傳的第一個‘功能’‘耳朵識字’,其實並不是什麼新的東西,並不是什麼一九七九年在人民中國大陸上出現的新事物,而是中國傳統的一個小戲法。自從‘耳朵識字’的消息在報上報導、許多報刊進行宣傳之後,許多群眾紛紛揭發這是自己看過或學過的戲法。不僅如此,我們還可以從魯迅的《花邊文學》的一篇題為《朋友》的雜文中看到這樣一段話:‘我小時候看同學演小戲法,什麼耳中聽字呀,什麼紙人出血呀,覺得很有趣。後來在廟會上有傳授這些戲法的,幾枚銅元一件,學得來時,倒索然無味了’(這是憑記憶說的,對一下原文字句就會更準確些)。魯迅今年正好誕生一百周年,他小時候該是九十來年前,十九世紀末的事情吧?可見‘耳朵識字’不是什麼一九七九年在人民中國大陸出現的新事物,而是最晚在一八多少年在清朝皇帝時代已經有了的舊事物。‘耳朵識字’的故鄉也並不是四川的大足縣,浙江省的紹興縣似乎比大足縣更有這種故鄉的資格些,因為現在我們還沒有看到有什麼文獻證明大足縣比紹興縣更早。當然我們說紹興是這種小戲法的故鄉也沒有充足的根據。‘耳朵識字’這種‘功能’是戲法,其他‘功能’的表演也無一不是‘戲法’。”【210, p.7】

首先需要指出的就是,于光遠在1981年7月顯然還不知道什麼“靈學”、“psi”、“ESP”這類洋玩意,所以他才會把“人體特異功能”說成是“中國傳統的一個小戲法”,並且搬出魯迅來給自己站台。而在幾個月之後,顯然是在惡補了一番之後——他自己承認“對於靈學,我本來沒有什麼研究,但為了回答一些問題,逼着我做一番初步的學習和研究”【275】、“我對靈學本來沒有什麼研究”【276】、“在寫《評兩年多來“耳朵認字”的宣傳》中,我接觸到一些有關‘靈學’基本概念的材料”【74, p.223】——,于光遠就開始一口咬定“人體特異功能的研究就是靈學的一個變種”【276】、“人體特異功能就是Psi的變種”【17】了。最好笑的是,在最初,于光遠曾把特異功能稱為“心靈學”或“新的心靈學”,以與十九世紀末二十世紀初的“老靈學”相區別。【275】但很快,他就把“心靈學”這個名詞棄置不用了。為什麼呢?這是因為,在文革期間,曾有多篇文章對“心靈學”進行狂轟濫炸,把它當作“資本主義復辟”、美蘇“超級大國的沒落”的標誌。【277-281】當時中國的大批判聲勢連美國人都知道了,美國著名物理學家、心理學家、美國超心理學會第一任主席(First President of the Parapsychological Association)、美國匹茲堡大學物理學教授麥康奈爾(Robert A. McConnell,1914-2006)曾在1976、1979年兩次針對“新兵”的大批判文章給《中國科學》的編輯寄送材料。【282】也就是說,于光遠對這段歷史或者一無所知,或者是害怕被指責為“四人幫殘渣餘孽”,他於是開始使用“靈學”來代指“超心理學”或“特異功能研究”了,顯然意在栽贓陷害。

那麼,所有這些都說明了什麼呢?它說明,第一,于光遠後來說自己從三十年代就開始“反對偽科學”完全是編造的謊言和鬼話,其目的,首先就是要給自己塗脂抹粉,其次就是要為自己的“反偽”實踐建立可信度,而他之所以要這麼做,恰恰說明他知道自己的“反偽”活動最缺乏的就是可信度。

第二,于光遠的所謂“反對偽科學”,與四人幫時代的大批判一脈相承——實際上,何祚庥在“批判四人幫”的同時,特意把四人幫對“心靈學”的批判剔出,堅持說心靈學是“現代修正主義歪曲利用自然科學的行徑”【283】——由此可知,他們確實是一丘之貉。

第三,于光遠在“反偽”時使用的方法和手段,與四人幫的大批判完全是同一個路數,那就是搞“口誅筆伐”、“哲學評論”,不僅完全不要實驗或實踐,他們對人家的實驗和實踐連看都不敢看一眼。實際上,于光遠與四人幫在口吻上都一模一樣——這是他在1981年親口說的:

“我們自然辯證法研究工作者不能不擔負起保衛恩格斯自然辯證法的職責。究竟要恩格斯,還是要心靈學,這個問題是應該得到解決的。”【275】

實際上,香港李學聯之所以會撰寫《耳朵認字未必荒謬》一文,就是基於這樣的“猜想”:“某些部門的黨委領導人,對ESP(Extrasensory perception超感官知覺)這門學問或許所知甚少。”顯然,他猜得一點兒都沒錯。而于光遠在李學聯那篇文章發表了兩年多之後仍舊對ESP一無所知,證明他的“七個階段”理論也是蓄意編造的,其目的,既是要給自己攬功,又是要構陷錢學森。 事實是,中國科協書記處書記聶春榮曾大罵他的指控“純粹是一種誣衊”【284】,陳守良等人也專門撰文證明中國的人體特異功能研究與西方的超心理學根本就沒有承傳關係【285】,但于光遠對之完全置之不理,繼續堅持並且大力宣傳自己的觀點——這充分說明他的主觀惡意,以及他對“真相”、“真理”的極端蔑視。

第四,于光遠上面所說的“許多群眾紛紛揭發這是自己看過或學過的戲法”,又是他通過選擇性使用材料外加誇大其詞而編造出來的——方舟子後來“打假”時搞的什麼“眾人評”、“網人評”,就是對這一方法的發展。

如上所述,陳祖甲那篇油腔滑調的《從“以鼻嗅文”到“由耳認字”》在《人民日報》發表後,引起讀者極大反感。為此,該報特意將“群眾意見”進行了匯總綜述,發表在僅供“領導”參考的內部刊物上。這是該報科技部綜述文章的第一段話:

“本報5月5日第四版發表了《從“以鼻嗅文”到“用耳認字”》一文,指出用耳認字現象是反科學的,讀者對此文反應強烈。連日來,編輯部不斷接到讀者打來的電話和信件。讀者來信已有200多封。電話最多是5日,7日兩天(6日是星期天)。據報社總機說,占報社10條電話線中的8條。”【99】

這是該報群眾工作部綜述文章的第一段話:

“《從以鼻嗅文到用耳識字》一文發表後的4天中,收到74封讀者來信。少數人認為文章尖悅地批駁了‘用耳識字’的奇談怪論,澄清了問題,看了非常痛快。大部分讀者看了文章感到糊塗。看過不少報紙上登載‘用耳識字’消息的人都說,報導得那樣真切,有的地方領導同志還接見了識字的人,而祖甲這篇文章沒有說明事實真相,這就使人不知道誰說的是真理。如果‘用耳識字’真是一場類似遮眼法式的騙局,有些報紙宣傳了玄學,那就該讓科技部門寫出有說服力的文章進行批駁,不應該從《聊齋志異》中去找論證。有的讀者認為祖甲這篇文章太霸道,不擺事實,講道理,就扣人帽子,叫人無法接受,對待學術問題,應該持慎重態度,某一特殊現象的出現,有不同觀點,不要輕易否定或肯定,應該讓那些有志於探求的人去進一步研究和探索。有幾個‘用耳識字’的目擊者對祖甲文章提出強烈抗議,認為這是用假科學代替科學,用形而上學代替辯證法。”【286】

也就是在那震耳欲聾的反對聲中,有那麼一兩個人向《人民日報》科技部反映說那是“戲法”:

“廣東高鶴縣西安公社譚等同志來信揭露,該公社也發現用耳認字的‘奇人’,但經當地縣科技局考核,證明完全是假的,是騙人的,河北邢臺長征汽車廠的岳峰在來信中說,1975年在撫順就發生過用耳認字的事,後經一位80多歲的老魔術師破了其中的奧妙。據這位魔術師說,這是我國瀕於失傳聽字的一種魔術小藝。”【99】

毫無疑問,上面這段話就是于光遠說“許多群眾紛紛揭發這是自己看過或學過的戲法”的主要來源,甚至可以說是唯一來源。而那兩個“群眾”,如果真的確有其人的話,也不過就是在傳播道聽途說。與之相比,更多的人則向《人民日報》反映親身經歷:

“安徽宣城縣紡織廠醫務所一位女同志來長途電話說,她的孩子能用耳朵聽字,是真的。他還說,省、地、縣科委的領導都看了,發了文件,還會是假的嗎?首鋼工人姜子順,梁淑霞來信說,‘從我們發現自己的小女兒姜燕能用耳認字至今,我們的態度始終是實事求是的,是對黨對人民負責的。我們根本沒有學過“魔術”,我們了解自己的孩子。’新華印刷廠的好幾位讀者要求本報派人去該廠調查,據說,該廠一位工人兩個女兒都能用耳,用胳肢窩認字。”【99】

看明白于光遠的瞎話是怎麼編造出來的了嗎?

第五,于光遠在使用那幾個被他千挑百選出來的材料時,明知它們不可靠,甚至可能是編造、偽造的,但他卻堅持使用。前面提到,所謂“魔術”,是四川醫學院對唐雨“耳朵認字”功能的主觀認定,是他們在測試唐雨之前就已經形成的觀念,極可能來自于光遠的“授意”。在那之後,“反偽派”們幾乎眾口一詞,一口咬定“耳朵認字”乃至所有“特異功能”都是“‘戲法’或者叫‘魔術’”。但于光遠明白得很,魔術“是一種讓人看不出所顯示出現的東西是虛假的一種技術”、而這種技術需要“經過一定的訓練”才能夠獲得。既然如此,為什麼中國大地突然間冒出一些七、八歲、十幾歲的魔術大師呢?更讓人大惑不解的是,這些魔術大師全都來自普通家庭,與魔術師既不沾親也不帶故,因此是貨真價實的“無師自通”的“天才”。這樣的奇蹟,豈不比“特異功能”還要“唯心主義”成百上千倍?也就是說,于光遠是在通過製造一個偷天換日般的“大戲法”來破解市井街頭的“小戲法”,並且指控那些“小戲法”是詐騙、是“偽科學”。這與“絕代文賊”方舟子後來專門通過抓小文賊來“打假”以保證自己可以明目張胆地繼續造假簡直就是異曲同工。

確實,于光遠當時就知道自己無法自圓其說,所以他才會狡辯說,那些對於兒童的“誘發”就相當於對他們的“訓練”——這是他的原話:“演戲法的本領可以經過一定的訓練(用現在‘人體特異功能學’的語言來說是經過一個誘發過程)來取得的。”【210, pp.7-8】于光遠的這句話極其惡毒,其核心思想就是要把那些科學家說成是“魔術師”,把他們對特異功能的研究說成是蓄意造假。事實是,第一個被“誘發”出來的特異功能兒童是武漢的謝朝暉,“誘發人”就是他的父母;而在他之前,唐雨、姜燕、王氏姐妹的“特異功能”都已經被多人見證,並且,他們都是“自發”的,沒有受到過任何人的“誘發”。實際上,不僅姜燕的父母給《人民日報》寫信說“我們根本沒有學過‘魔術’,我們了解自己的孩子”,唐雨本人後來也曾給《紅領巾》雜誌寫信,否認自己會魔術:

“我的耳朵能認字辨顏色的消息在報紙上發表後,有人硬說我用耳朵認字是假的,是荒唐的,是在耍魔術。天呀!我是一個農村孩子,我家祖宗三代,我們公社都沒有一個耍魔術的人,哪有人教我耍魔術呢?”【287】

那麼,“小騙子”唐雨所說話是否可信呢?這是成都《紅領巾》雜誌社的調查報告中的一段話:

“縣上接到報告後,由縣科委何大華、縣文教局隆祥海專門進行考察。何大華同志原在公安局工作。隆祥海同志過去也辦過案子。他們辦事都很精細。2月19日,他們首先查訪了唐雨的祖宗三代、親成朋友以及當地群眾有沒有耍魔術的(確實沒有)。然後把唐雨叫到一個僻靜的屋子,專門考了幾個兒童不常見的名詞‘遺傳工程’、‘法拉弟’、‘集成電路’、‘仿生學’。他們特別嚴密地防止唐雨有任何魔術動作。結果,除第一個認成‘貴付工程’外,其餘都認對了。2月22日,他們又做了兩個字數很多的紙團。一個是‘高舉毛主席的偉大旗幟,團結一致,同心同德,為實現新時期的總任務而奮鬥。’(31個字4個標點符號)。一個是:‘為四化學文化,學科學,永攀科學高峰。’(15個字,3個標點符號)。他各認了九分鐘,全認對了。”【85】

上面所說的“2月”,是指1979年2月,也就是在唐雨被《四川日報》報道之前一個月。七個月後,何大華率領大足縣考察組再次考察唐雨:

“為了防止所謂唐雨‘眼明手快耍魔術’,根據預先確定的方案,在測試前,考察組中的一個同志暗地裡把字團做好。測試時,把字團交給唐雨,並約定:在認字辨色的過程中要‘丟手亮砣’,字團如要轉手換耳,必須在考察組的監督下進行。結果,在眾目睽睽之下,唐雨辨認了5個字團,除1個外,其餘4個字團6個漢字全部辨認準確。”【89】

換句話說就是,早在四川醫學院鐵嘴斷案之前,四川大足縣科委就已經捷足先登,排除了“魔術”的可能;而在四川醫學院鐵嘴斷案之後,無數的人又打了他們無數次的臉。但對所有這些事實,于光遠一概視若無睹。這說明,于光遠把耳朵認字說成是魔術,與兩千多年前的趙高指鹿為馬完全一樣——其實質就是他們根本就不在乎真偽,他們堅信自己有能力、有權力消滅真相、以假亂真。

第五,于光遠不僅僅是歪曲事實,他的邏輯也是扭曲的:就算有的人用耳朵認字是“變戲法”,也根本就得不出唐雨、姜燕等人也都是在“變戲法”這樣的結論。因為就像一道數學題可以有多種不同的解法一樣,一種現象的背後可以有多種不同原因。這是“石家莊科委崔愛義、趙富山”對《人民日報》說的話:

“目前全國此類事情很多,這就難免真假有之,魚龍混雜。你們也可能考察其中一例或數例,發現有弊,於是以偏蓋全,否定了各地的類似發現,並採取了‘官方發言’的方式,堵人家的嘴。我們認為這樣做只能欺騙輿論,窒息科學,於‘四化’是極為不利的。”【99】

“以偏蓋全”、“堵人家的嘴”這九個字說到了問題的根子:他們就是要瞪着眼睛故意抹殺他們自己不願意或者不敢承認、不敢面對的事實。也就是因為這個緣故,于光遠才會搬出魯迅來給自己壯膽,而他得到的結果,與陳祖甲26個月前搬出《聊齋志異》幾乎一模一樣,那就是自取其辱。這是中山大學中文系教授商承祚的評論:

“讀九月二十六日《文匯報》上題為《于光遠同志對“耳朵認字”等宣傳提出意見》一文後,我對其意見同意與不同意各居其半,同意的是不應該在報刊上發表宣傳那些類似玩魔術、變戲法的文章。不同意的是他堅決否認有‘耳朵認字’的人,並引魯迅以這是玩戲法的話以壯聲勢。未經過多方面調查了解,就作出結論,是草率行事的。天下之大,無奇不有,我們不理解和未見過的奇蹟怪事有的是!耳朵認字是一種特殊功能,至今醫學界還無法解釋,但不否認事實的存在。我們不能因為在這方面有人弄虛作假,就把確有其人其事一筆抹殺,不予承認,自以為很科學,實際是非科學態度。中山大學某教師有個十一歲的女孩,十歲時就告知父母能耳朵認字,不但能耳朵認字,還能‘腋下認字’,都相當靈敏;至‘手握認字’,‘指夾認字’,‘足踏認字’,‘足夾認字’則差些。不只能認,而且還能辨別出是用何種顏色筆寫的。有的字她不識(包括篆書在內),就按照其字的形體寫出。我曾把她找來家,我在隔壁將字寫好、折好交給她,一一進行試驗,不光是幾個字,連一首詩皆能琅琅上口,無不給我以圓滿答覆。由此可見,凡是與於副主任一樣不相信有其人其事的,若在事實面前,所云‘根本不可能有’和‘不存在’,以及為‘封建迷信復活開路’等言論,當宣告破產。如果魯迅生在今天,見到了事實,也會改變他過去的話,因他說過:‘事實是毫無情面的東西,它能將空言打碎。’”【288】

事實是,魯迅說的“幾枚銅元”就可以學到的“戲法”,在今天不花錢就能學到。這是街頭賣藝的戲法:

“魔術師拿出一張三指寬,四指長的厚白紙和一個信封,均交給觀眾檢查,無秘密。然後拿出一支圓珠筆,請一位觀眾到自己的背後在白紙上寫上幾個字,並放進信封,用漿糊精封好封口。再叫觀眾看看信封內的字,觀眾們都說從外看不見。這時,魔術師接過信封,在空中揮舞幾下,接着便把信封靠近耳朵,一會兒,魔術師卻準確無誤地讀出了信封內的字。觀眾接過信封再細看,信封沒有破,信封內的字,從外面也看不清,感到十分奇怪。”【289】

這是戲法後面的秘密:

“魔術師在表演前,用一小團脫脂棉花浸過酒精後夾在左手虎口處,當接過信封,用手握信封時,暗將酒精塗在寫了字的白紙外信封上,信封塗酒精後即透明,能從外面看清裡面的字,趁在空中揮舞時,迅速看清白紙上的字。看清字後,不急於讀出,然後再將信封按在耳邊‘聽字’。其實不是為了聽字,而是為了促使酒精在臉上受熱後,迅速蒸發,然後再讀出字來,觀眾就不會發現了。”(同上。)

還有人以為“耳朵認字”就是清末《中外戲法圖說》中的“耳邊聽字”,而該戲法是要觀眾把字寫在紙的中央,摺疊之後將中央部分偷偷撕下觀看,其餘部分用嘴嚼碎,然後給出答案。【290】據“四大惡人”之一郭正誼透露,1988年《科技日報》請來的美國反偽洋槍隊成員蘭迪當時使用的就是這種方法。【291】俗話說青出於藍勝於藍。號稱“中國蘭迪”的司馬南表演耳朵認字的方法則決然不同——他直接用“托兒”來行騙。問題是,這麼簡單的戲法,于光遠自己怎麼不敢親自出面戳破,而是嚇得非要打代理人戰爭?而那兩個“反偽”學術研究機構,四川醫學院和中科院心理所,既然是揭露騙局,又為什麼要偷偷摸摸、鬼鬼祟祟不敢公開自己的全部資料?並且,那些兒童既然搞的是戲法,其目的自然是為了娛樂或者掙錢,他們和他們的父母幹嘛非要聲稱那是特異功能、坐等別人把自己打成騙子?他們的手藝又是從哪兒學來的?對於這些問題,于光遠一夥永遠都不會回答——讀者一定要牢牢記住“曠世奇騙方舟子”【292】總結出來的行騙絕技:裝聾作啞是騙子行騙敗露之後的最後一招。

(2)無恥的理論,卑鄙的方法

在斷言“‘耳朵識字’這種‘功能’是戲法,其他‘功能’的表演也無一不是‘戲法’”之後,于光遠花了近千字來解釋為什麼自己不親自出面來戳破他們的騙人把戲,而他的理由就是他怕自己“看不出來”:

“因為戲法之所以成為戲法就是要你看不出來。不過關於‘耳朵識字’的戲法被當時戳穿的事情倒也不少,這是因為有一些人變戲法的訓練還不夠的原故。多數場合是看不出來的。尤其是變戲法的人常常有與混在觀眾中的人串通起來變戲法,使得問題更加複雜。所以靠自己親自去看戲法的辦法戳穿戲法的事通常不會成功。認為如果自己能看出這是戲法就否認‘耳朵識字’的功能,如果看不出這是戲法就只有相信那是事實的人,常常就成為這種把戲法冒充為事實的人的俘虜。於是越這樣‘親自’測試,相信這種弄虛作假的人反而越加多起來了。戳穿戲法於是也就需要採用更加科學的辦法。”【210, p.8】

上面這段文字雖然在于光遠的這篇文章中僅占1.5%的比重,但其蘊含的信息卻遠遠超過該文的1.5%。實際上,它就是于光遠“反偽”理論與實踐的根本所在。這段話的另一個版本是這樣的:

“什麼叫實驗,什麼叫實踐?真理當然是要用實踐來檢驗的。問題是以前那麼多實踐,是不是實踐。按照他們的看法,以前的那億萬次實踐都不能算,只有他們表演才算實踐,只有看他們的表演才算實踐,看戲法算實踐,我看這在哲學上實在是說不通的。這把實踐是檢驗真理的標準這個重要的辯證唯物主義命題給歪曲了。‘眼見為實,耳聽是虛’這句話,針對某些人不作調查,輕信別人來說是可以的,但作為哲學的命題是錯誤的。這是個經驗主義的命題。”【275】

這段話把于光遠在“反偽”之時一定要堅持以“不看”為核心的“三不主義”的原因從理論上做了解釋。而對於中宣部理論宣傳處於處長來說,“理論”就是命根子,相對於它,其他的一切都是次要的。好笑的是,早在1957年,在講解“人為什麼會犯錯誤”這個問題時,于光遠曾說,“錯誤是對客觀實際的歪曲”,而“常識告訴我們:這種歪曲一般不發生在感性認識的階段。”為什麼呢?因為“感性認識是對現實直接的認識,不容易對客觀實際有重大的歪曲。錯誤的認識只要發生在理性認識的階段”。【293】為什麼于光遠五十年代的認識論與他八十年代的認識論完全相反呢?當然是因為當時毛澤東思想獨霸天下,而毛澤東在《實踐論》中對“唯理論”進行了批判:“如果以為理性認識可以不從感性認識得來,他就是一個唯心論者。”【294】而根據于光遠的解讀,《實踐論》的根本“原理”就是“實踐是認識的基礎”,最終的結論就是“實踐是真理的標準。”【295】也就是因為如此,于光遠曾這樣諄諄教導別人如何“掌握自然和社會發展運動的規律”:

“很明顯地第一,我們必須仔細觀察這些現象,取得確實的感性的知識。……沒有這種感性知識,我們就不能對社會有些什麼了解。第二,我們必須研究這些現象,在這些現象背後,認識它們的本質並且從對這些現象的研究中進一步認識它們運動發展的規律。觀察,這就要用眼去看,用耳去聽等等;研究,這就要用腦去想。”【296】

到了八十年代,毛澤東他老人家駕鶴西去,山中自此無老虎,于光遠於是就敢隨心所欲、肆無忌憚地宣傳自己的“唯心主義”了。恰如李達當年所說:“教條主義否認了認識過程第一階段的感性認識的必要性,以為理性認識並不必依賴於感性認識。”【297】于光遠可以說是中共黨內最肆無忌憚的教條主義者。

也就是根據“不要相信自己的眼睛”這個命根子理論,于光遠才敢斷言“‘耳朵識字’這種‘功能’是戲法”。確實,這個理論對于光遠本人的“反偽”生涯至關重要,因為它相當於把鑑定事實、認證真偽的所有權力全都交到了他這個“反偽鬥士”的手裡,所以即使是世人皆知的事實,他也可以——並且膽敢——一口否定。也就是因為如此,這個理論被于光遠的所有門徒——從龔育之、何祚庥直到申振鈺、司馬南、李力研、方舟子——所信奉。這是于光遠的馬仔馬惠娣後來的回憶:

“1995年我在北京大學科學與社會研究中心做訪問學者,龔老師、孫老師、何老師帶領我們做反偽科學的案例調查與分析工作。科學認知方法是大家的必修課。我印象最深的是,龔老師在講課時說:‘過去我們總說,眼見為實,耳聽為虛。其實這個命題並不科學,也就是說,眼睛看到的也未必是事實的真相。”【298】

也就是因為“眼見未必為實”是所有“反偽鬥士”的“命根子”,所以于光遠的徒子徒孫們才會要日復一日年復一年地對之反覆“宣傳”、傳授。【299-304】

科邪納粹最最邪惡的“命題” “眼見不一定為實”不僅是中國反偽幫“反偽”的理論基礎,它也是全世界科學納粹的命根子——其實質就是要人們不相信自己的眼睛,而是相信他們的嘴巴。也就是因為如此,中國科邪教徒們幾十年來一直利用一切機會孜孜不倦、鍥而不捨地宣傳這個偽科學理論。而這一“命題”之所以是邪惡的,第一在於它從根本上否定了人類最可靠——雖然不是絕對可靠——的感覺器官的可靠性;第二它從根本上否定了科學實驗的必要性,因為科學實驗的結果主要是通過眼睛觀察來獲得的;第三在於它把判別可靠性的權力統統地交給了當權者的嘴——他們說什麼可靠,什麼就可靠。換句話說就是,儘管于光遠之流口口聲聲地說“實踐是檢驗真理的唯一標準”,但在他們的眼中、腦中、心中,根本就沒有真理,也沒有標準,所有的一切都根據他們自己的需要。上圖顯示,2004年底,也就是在法輪功被“一舉粉碎”的五年之後,由于光遠的狗腿子申振鈺一手控制的《科學與無神論》雜誌發表下流漫畫,嘲笑“眼見為實”這一古訓。四年後,申振鈺在《科學世界》上繼續宣揚“眼見不一定為實”這一邪惡“命題”。【304】

毫無疑問,于光遠所說的“科學的方法”就是能夠把唐雨、姜燕等兒童證明為“弄虛作假的騙子”的方法,也就是四川醫學院和中科院心理所的方法。顯然是因為這兩個“反偽”機構當時所使用的方法不敢見光,所以于光遠又把那個“董小四”拽了出來:

“中國科學院心理研究所對於如何戳穿戲法是特別有些本事的。上面我們已經介紹過他們採用雙盲試驗法來戳穿徐州董小四的辦法,什麼叫雙盲試驗法呢?中心的意思就是排除一切干擾科學實驗的主觀因素。”【210, p.8】

幾個月後,于光遠在自己控制的《自然辯證法通訊》上發表了一篇題為《這才是真正的科學實驗》的文章,介紹的就是那個所謂的“雙盲試驗法”。顯然,對於那個“科學的方法”,于光遠當時自己也懵懵懂懂——他後來承認自己“從中國科學院心理研究所對董小四事件的揭露方法中,學到了一些原先並不很懂的方法”【9】——,所以他語焉不詳。他當時詳細介紹的是一個叫李良明的人所使用的“方法”:

“應該說在兩年多的‘測試中’有許多測試是用了一番心思,因而也是起了戳穿戲法的成效的。在這裡我們可以介紹空軍第四研究所李良明同志所做的五次測試。他寫了一個材料,國家科委政策研究室編輯的內部討論上登載了他的材料。這個材料中有些內容很有趣,比方說,空軍第四所還有一位同志是‘耳朵識字’宣傳的積極分子,寫了不少文章,他是北京王斌、王強兩姐妹‘特異功能’的積極宣傳者。他和李良明同志是對立面。王斌、王強的表演有許多方面,其中一種是,猜由積極宣傳‘耳朵識字’的那位同志(為了方便起見,下面我們稱他為A同志)事先密封好了的紙包中的字。李良明同志分析出其中有秘密串通,做了一個外觀完全和A同志做的那種紙包一樣的一個紙包,自己寫上了字,請一位同志到王斌、王強家裡去要姐妹倆去‘看’,去時冒充是A同志介紹去的。王斌、王強一聽是A同志介紹去的,又看到紙包的外形是A同志準備好的那種,很高興地表演了她們的特異功能,很快地就看出來了。那位同志把王斌、王強看對了的紙條拿出來給李良明一看,原來不是李良明拿去前寫的字,而是A同志的筆跡。事情為李良明所料,象這樣的紙包A同志做了許多,在王斌、王強那裡存放着,在表演時只要換一個事先知道裡面紙條上寫的是什麼字的紙包打開,當然就一定會說得很對。李良明設計的這個方法不但揭露了是採取什麼手法來弄虛作假,而且也揭露了與王斌、王強一起弄虛作假的是A同志。李良明拿了A同志寫的字去找A同志,說怎麼我寫的字變成了你的字,A同志很生氣地對他說你真卑鄙。李良明讓去對王斌、王強測試的同志冒充說是A同志介紹的,這就是A同志說他卑鄙的根據。對這點,A同志的生氣似乎也有點理由,但是真正生氣的原因也許是因為他和王氏姐妹的串通被揭露了出來。”

你看明白這個“科學的方法”是怎麼回事了嗎?假如他的“方法”真的是“科學的”,並且真的是用於“科學研究”的,他會想出那麼卑鄙下作的招術來欺騙小孩兒嗎?並且,如果那個“冒充是A同志介紹去的”人連一個簡單的掉包把戲都看不出來的話,他還有運用“科學的方法”的基本能力——且不說操守——嗎?

事實是,那個被于光遠認證為“‘耳朵識字’宣傳的積極分子”、“‘特異功能’的積極宣傳者”、“積極宣傳‘耳朵識字’的那位同志”,即“A同志”,就是提出“第七感受器”假說的羅冬蘇。而他之所以“和李良明同志是對立面”、罵他“卑鄙”,並非僅僅因為“李良明讓去對王斌、王強測試的同志冒充說是A同志介紹的”,而是因為他一貫行騙——這是他的戰友鄧偉志講的故事:

“最近,航空醫學研究所李良明、周家劍等同志,在所里表演耳朵認字,觀眾頻頻點頭,嘖嘖稱讚,曾在上海會議上作報告的羅冬蘇同志更是喜出望外,馬上電告四方:‘我們所發現了一位四十多歲的耳朵認字者……’可是,待羅放下電話以後,李宣布了自己的秘密,大家啞然一笑,羅勃然大怒。”【146】

那麼,李良明的“戲法”是怎麼變的呢?這是于光遠的介紹,顯然也把它當作了“科學的方法”:

“李良明同志為了揭穿‘耳朵識字’這種把戲,自己也學得了某些‘特異功能’,一回他測試姜燕,姜燕能夠看出放在塑料墨盒裡紙條里的字,李良明用膠布把塑料盒的開口處封了一下作了個記號,把記號給姜燕看,告訴她如果打開後重新貼上定可以看得出來的。結果這次塑料墨盒裡的字姜燕就看不出來。李良明讓姜燕寫字,姜放在塑料墨盒裡讓他‘看’,他看出來了。姜燕終究是八歲左右的小孩很天真,就說:‘叔叔,你是偷看的。’李良明說:‘那麼你說說我是怎樣偷看的?’姜燕說出的偷看的方法,恰好就是李良明偷看的方法。”【210, p.9】

如果你搞不懂于光遠把這個“失敗”的、自曝其丑的故事講出來是出於什麼原因、想要達到什麼目的,那說明你對“于氏反偽”的“邏輯”還沒有搞懂。而這個“于氏邏輯”其實就是這麼兩條:第一,如果我靠欺騙能夠取得和你一樣的結果,那就“證明”你的結果也是靠欺騙得來的——“反偽鬥士”司馬南後來的“反偽”口號就是“我是假的,誰是真的?”【305】——;第二,如果你看出了我是怎麼欺騙你的,那說明你也曾用相同的方法欺騙過別人。而李良明之所以要糞不顧身地鋌而走險,讓八歲的姜燕說出“你是偷看的”,讓自己的同事、戰友罵為“卑鄙”,完全是因為他和于光遠以及所有“反偽鬥士”還有一條更重要、但一直都不敢明確說出的“邏輯”,那就是:只要我“證明”你欺騙過一次,那我就可以說你一直在欺騙。你一定要牢牢記住這樣一條鐵律:反偽幫所謂“證明”,全部都是“自由心證”,即他們說“證明”了,那就是“證明”了,不需要世人認同的邏輯,更不需要世人見證的事實。

也就是因為與于光遠有着共同的信念和邏輯,並且懷有“我不下地獄誰下地獄”的勇氣,加之在“空軍第四研究所”任職,李良明成了于光遠的“終極致命武器”,其價值遠遠超過那個傻裡傻氣、瘋瘋癲癲、不學無術、沒臉沒皮的鄧偉志:于光遠不僅在1981年7月的那次講演中將李良明的“試驗”認證為“科學”、給予高度的讚許和詳細介紹,他還讓李良明現身說法,“請李良明同志明天就來這裡向你們表演一下。”而在那之前,于光遠還曾指使、“授意”國家科委政策研究室的《內部討論》全文刊登了李良明的“試驗報告”。到了1982年5月,于光遠在其《評兩年多來“耳朵認字”的宣傳》“之八”中,又用了大約三分之一的篇幅來介紹李良明的“試驗”,因為那篇文章的副標題就是:“對‘耳朵認字’宣傳的揭露和批評文章,都未能獲得發表的機會”。【128】

事實是,李良明的文章當年就在江西師範學院主辦的《心理學新探》上發表,比于光遠的“哲學評論”在《江西社會科學》上發表還早了近半年。只不過它像極文革期間的“大批判”、“大字報”——其字體也確實比它前一篇文章大一號——,其中既沒有實驗數據,也沒有第三方證人,除了自說自話的“揭露和批評”之外,就是和于光遠一樣搞自言自語的“哲學評論”。看看于光遠的這位愛將到底是像一位空軍研究人員,還是更像一個在天橋賣大力丸的:

“羅xx以‘研究’王強姐妹的‘特異功能’並‘發現’了‘第七感受器’而出了名。他領着一班人,四處表演,證明‘特異功能’、‘千真萬確’。經我們查實,王強姐妹根本沒有‘特異功能’。……被試者的‘成功’表演,僅限於羅xx本人口袋裡裝的試樣,或者在不加嚴密監視的場合。”

“姜燕的‘耳朵認字’是假(早巳被揭發了),‘透視功能’也完全不真。他向我們公開了自己的‘特異功能’秘密:‘是王強王斌教會的’。”

“我和我的同事們,與那些有‘特異功能’的少女一樣,曾用現身說法表演了‘體膚識字’、‘鐘錶變速’、認‘密封碎字片’、‘透視塑料盒’、‘遙視’等。我們還‘創造了’色、形、數的暗號。由一位同事扮演‘特異功能’的好奇者,傳遞信號。一旦表演成功,就煞有介事地肯定‘這是客觀事實’;表演不成,也用‘身心不佳,功能減退’為藉口,掩人耳目。豈不妙哉!”

“耳朵功能那麼強何必長眼睛,也何必發展無線電技術呢?‘屁股能識字’又何必掩蔽起來不讓其發揮功能呢?”

“感受器的種類繁多,各種感官里有各種類型不同的感受器,哪幾能分出個‘第七感受器’呢?……‘特異功能’說(包括‘第七感受器’)的論據完全是胡謅的!”【306】

也就是看出他是一個惡意攪局者,所以不僅“有關同志……拒絕與我們協作”,連“被試本人也不歡迎我們”。

事實是,王強、王斌姐妹的“特異功能”不僅經過《自然雜誌》記者的朱東潤、朱怡怡夫婦的驗證(見證人有十多位)【137】,而且還經過空軍第四研究所(又稱“航空醫學研究所)羅冬蘇【139】、北京大學陳守良、賀慕嚴的驗證【140】。而因為他們在最初都是懷着“不信”或者“懷疑”的態度來測試的,所以他們曾想盡一切辦法來排除這些兒童“弄虛作假”的任何可能。所以,在時過境遷的今天,如果要探尋當年的真相,你就必須做出這樣的選擇:你到底是相信搞了一輩子“宣傳”、當了一輩子“政客”、永遠也不敢面對真相的于光遠和那個與羅冬蘇似乎有着深仇大恨——用于光遠的話說就是“李良明的試驗工作有特殊的背景”【128】——、因此非要通過自己行騙來證明對方也行騙的李良明呢,還是那些完全出於“探求真理”這個目的來從事研究、並且敢於把自己的測試結果公開發表的專家、學者?

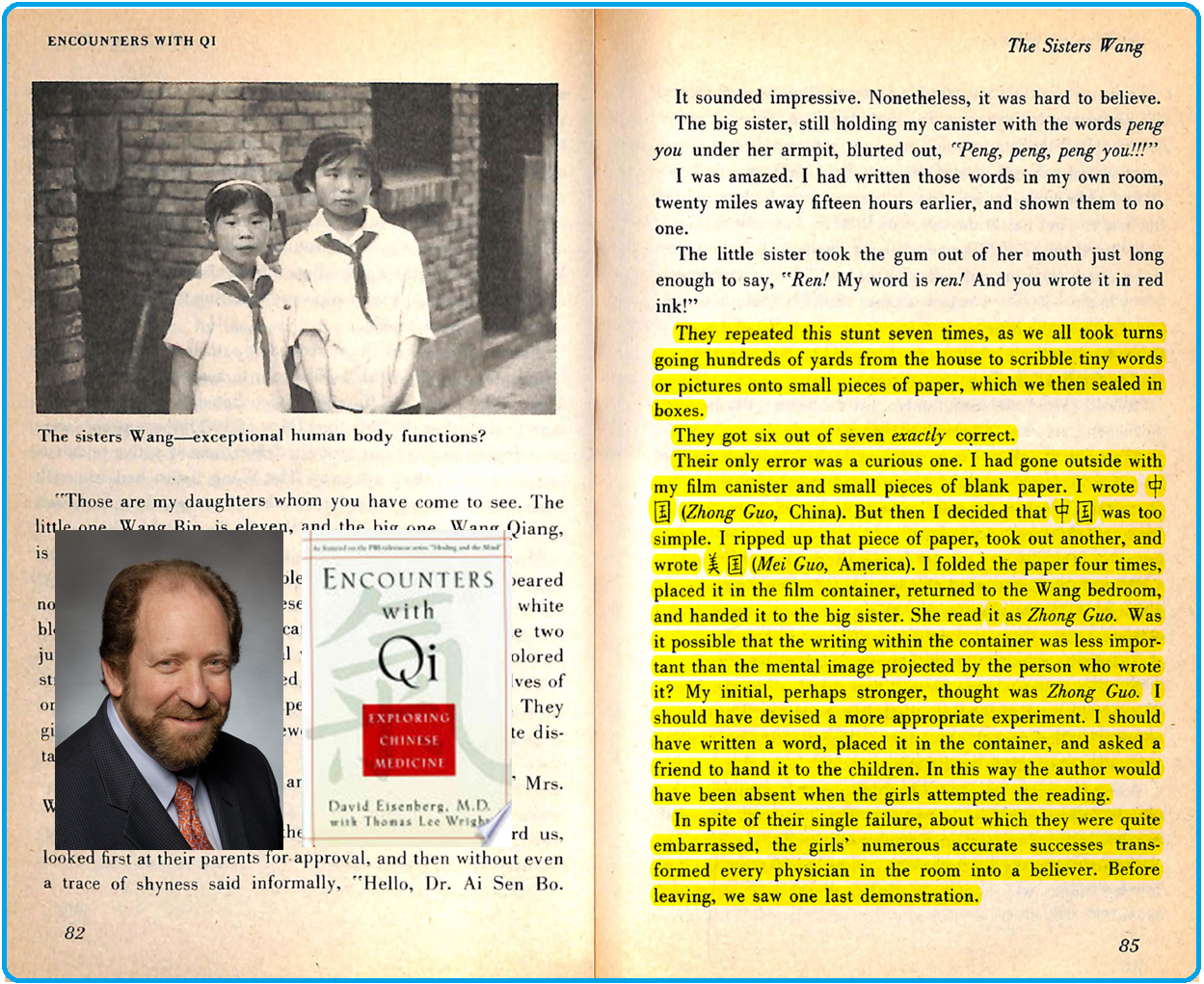

眼見為實 1979年,與12名中國西醫一道,正在中國進行交流學習的哈佛醫學院學生戴維·艾森伯格(David M. Eisenberg)親眼目睹了王強、王斌姐妹的“特異功能”。16年後,艾森伯格將自己的這段奇特經歷寫進一本書中。【307】艾森伯格現在是哈佛公共衛生學院的教授。同樣,八十年代初在中國講學的著名美籍華人科學家任之恭(C. K. Jen, 1906-1995)、台灣中央研究院院士鄧昌黎(Lee C. Teng,1926-2022)也都見證了中國兒童的特異功能表演。【308-309】

4、渾渾噩噩的“獨到老眼”

前面提到,于光遠雖然不敢親自檢驗那些兒童是否確有“特異功能”,但他卻對他們“表演”或者“試驗”的結果——尤其是“失敗”的結果——特別關心。所以,他“哲學評論”的第四部分——始於“‘耳朵識字’的宣傳者,宣傳這種功能如何靈驗”,止於“另一方面又可以剪接‘處理’,它的可靠性只有更低”,總共一頁半、兩千餘字——就是介紹那些“失敗”,顯然是因為他認為別人的“失敗”就意味着自己的“成功”。這是其開端:

“‘耳朵識字’的宣傳者,宣傳這種功能如何靈驗。其實不靈驗的事情多得很。去年中國科學院上海分院的幾個研究所和鼓吹‘耳朵識字’最積極的《自然》雜誌編輯部協議好對編輯部認為有‘特異功能’的小孩進行測試。事先商量好幾個條件:(1)對小孩子一個一個地進行測試,不要一下子幾個小孩一起來表演;(2)不要有人陪同;(3)用把紙條密封在信封里的辦法進行測試(原來說小孩有這種功能)。可是到時候一下子來了六個小孩、四個陪同人員而且說不能都密封,要有一部分不密封(即只要紙條摺疊起來),一部分半密封(即摺疊之後一邊用膠布貼起來),還有一部分是密封的。這樣,不得不在這種情況下對六個小孩同時進行測試,監視的人注意力很難集中,結果不密封的都被偷看了,半密封的猜對了一半,密封的完全沒有被猜出來。可是《自然》雜誌的同志卻聲稱這些測試‘基本成功’。對這件事情中國科學院上海分院有專門的報告給中國科學院院部。有些在報刊或會議吹得如何成功的測試,也有在場的人寫的證明其弄虛作假的材料。其實凡是多少有一點科學要求的測試都是失敗的,所謂經過測試的,不是一些人隨便看看變戲法者或就是‘耳朵識字’積極宣傳者自己搞的測試,是一點科學價值都沒有的。”【210, p.9】

就算于光遠所說全部屬實——這是連一丁點兒可能性都沒有的——,從他的敘述中我們也可以知道這樣的事實:他說別人“偷看”,完全是猜測,沒有任何真憑實據;而他之所以會做出這樣的猜測,唯一可能的原因就是被試者“猜對了”——你一定要注意于光遠用了一個“猜”字,這不僅說明他的主觀惡意,而且說明他對自己道聽途說的解釋基本上就是“猜”。于光遠的惡意還表現在他不僅把所有相信特異功能的人,包括孩子家長、媒體記者、科學家,都說成是“宣傳者”、“鼓吹”者、“積極分子”,而且他還把這些人說成蓄意與那些“小騙子”聯手行騙。讓人百思不解的是,于光遠為什麼不問問自己這樣的問題:那些人拿自己的全部信譽和職業生涯當賭注蓄意行騙、並且騙術那麼拙劣,他們到底要“騙”取什麼東西?為什麼在他大力“宣傳”馬克思主義三十多年之後,中國仍舊遍地都是騙子?顯然,于光遠有這樣一個意識或者潛意識:行騙是一個人的天性和本能,即使沒有任何理由,一個人的缺省選擇也會是行騙——而這恰恰就是他的關門弟子、衣缽傳人方舟子的天性,所以于光遠對方舟子行騙見慣不驚、泰然處之。同樣,方舟子也有與其老恩公同樣的潛意識,所以他才敢宣稱自己打假“一打一個準。”【67】

那麼,“‘耳朵識字’積極宣傳者自己搞的測試”真的像于光遠說的那樣亂七八糟荒唐草率嗎?這是《自然雜誌》首篇報告中對測試的描述:

“仍是王強、王斌坐在室中央,觀測者圍坐四周,由蔡祖憲、閻明山、董枝明等到室外寫好紙片,也是各人自己寫,其餘人都不知道。為了在更嚴格的條件下進行測試,這次給王強、王斌戴上白色棉毛的手套,在她們背後把紙片放進手套,紙片平貼在手掌上,並用帶子和橡皮圈把手套口縛住。經過檢查,證明在手套外面完全看不出紙片的痕跡。最後由她們把手塞進襯衫,放在腋下。”【137】

“蔡祖憲、閻明山、董枝明”分別是上海交通大學、中國科學院力學研究所、中國科學院古脊推動物與古人類研究所的研究人員。除了他們之外,還有其他人參與、見證了《自然雜誌》的測試:上海交通大學沈漢昌、厥巧根;空軍第四研究所羅冬蘇;中國科學院力學研究所區德士、范良藻;中國科學院古脊推動物與古人類研究所黃成、陳德珍;中國科學院上海原子核研究所顧涵森;上海中醫研究所林海;青島中醫院朱利朝、杜文俊、馬文駒、王延倧;北京製藥廠龐鶴鳴;新華通訊社總社沈平;天津《科學園地》沙衍孫、楊鄉橋;冶金部有色金屬研究院林中鵬;北京市中醫研究所何慶年;科普出版社張國敏、張紅光、高秀英;北京某單位楊衛和。

毫無疑問,在于光遠的眼中,所有這些人都是騙子,至少是騙子的幫凶。而于光遠呢?假如他具有一個普通學者的素養和道德的話,從那些道聽途說中他能夠得出的最自然、最直接的結論也應該是“特異功能也許無法穿越密封”,或者“密封對特異功能可能有不利影響”,而不是什麼“偷看”,更不應該斷言那些測試“是一點科學價值都沒有的。”而就是這樣一個既沒有學術素養又沒有學術道德的大學閥,卻在私下一直宣稱“我是科學工作者”【310-312】、“我是科學家”【313】。確實,他的《關於解放思想》一文就發表在《自然辯證法通訊》的“科學家論壇”專欄中【271】;並且,至今還有人稱他為“科學家”【314】、“博學多才、睿智勤奮的科學家”【315】、“大科學家”【316】、甚至是“大大的科學家”【317】。而對他知根知底的申振鈺則把他稱為“大學問家”。【110, p.56, p.81, p.87】

盛名之下 于光遠的門徒對于光遠的“學問”佩服得五體投地,把于光遠的“學問”捧上了天,說他是“學貫兩科”、“大思想家”、“大學問家”、“百科全書式學者”、“當代亞里士多德”。但實際上,于光遠連其起家之本馬克思主義都沒有學通、學透。

于光遠運用“偽邏輯”來“反對偽科學”的最明顯例證就是下面這段話:

“聽說,表演不出來的事情很多,有一位同志在重慶‘第二次全國人體特異功能討論會’的發言中就承認常常表演不出來,但在表演不出來時,又不肯承認‘人體特異功能’事實並不存在,而且說表演者疲勞了,情緒緊張了,‘功能’沒有能發出來,並不是不存在這種功能。據對‘特異功能’有研究的同志說,這類‘特異功能’的確是存在的,但是這種‘功能’又是很脆弱的,這樣當表演者失敗的時候,就有了一個遁辭,使得人體特異功能不存在成為不可能。”【210, p.10】

顯然,在于光遠看來,只要“特異功能”失敗一次就能夠證明它的“不存在”。而這種邏輯的荒謬,簡直就是駭人聽聞:難道“亞里士多德·於”連“證有容易證無難”這個道理都搞不懂嗎?證明這個世界上有黑天鵝,一隻黑天鵝的出現就足夠了;而要證明這個世界上沒有黑天鵝,則你就是窮盡了這個世界上的所有天鵝,你也不能保證在今後不會出現黑天鵝。實際上,“證有容易證無難”不僅僅是常識,它還因為“符合事物本性……成為各圍司法理論和實踐中的共識。”【318】退一萬步說,那些體育運動世界記錄保持者中,很多人一生中只有少數幾次甚至只有一次能夠取得最好的成績。如果于光遠的邏輯成立,則他們的最好成績都是通過造假才獲得的,因為他們後來無法重複出過去的輝煌。

也就是說,按照世人普遍認同的邏輯,于光遠本來應該根據“表演出來”的例子承認“特異功能確實存在”這個結論,但他卻非要根據“表演不出來”說“‘人體特異功能’事實並不存在”。當時的于光遠正處在人生最最得意的時期,遠不是什麼“老糊塗”,所以,即使從最善意的角度來分析,我們也只能說他是真無知。而如果像方舟子那樣,“為了讓大家能夠知道真相我必須把事情說透,不可能說為對方留情面替他遮掩,或者不敢把話說透,這個就對不起讀者,對不起公眾”【319】的話,我們能夠得出的唯一結論就是,于光遠故意使用“偽邏輯”來“反對真科學”——蓄意行騙、作惡。

實際上,為了徹底否定所有的“成功”,于光遠還說了這樣一段話:

“兩年來對‘人體特異功能’使用各種現代儀器進行的許多‘科學實驗’,對於缺乏這方面知識的人來說這種試驗的確是‘強有力’的,似乎有了這樣的記錄,人體的這種‘特異功能’是無可懷疑的了。其實越是靈敏的儀器,外界的各種因素對它的影響越大,不只是有‘特異功能’的人,就是普通人在這種儀器面前也會產生各種曲線的異常。對這有些同志也是親自實踐過的,使用過這類儀器的同志也向我介紹過這方面的情況。”【210, p.10】

于光遠所說的“儀器”和“曲線”,很可能是指那個“‘耳朵識字’宣傳的積極分子”羅冬蘇所使用的“經絡穴位特性圖示儀”和用它測到的“伏安特性曲線”。可以肯定地說,于光遠本人從來就沒有見過那個“儀器”,也搞不懂那些“曲線”,所以他才會聽取“使用過這類儀器的同志向我介紹”——那個“同志”,除了那個對羅冬蘇懷有莫名其妙的深仇大恨的李良明之外,還能是誰呢?

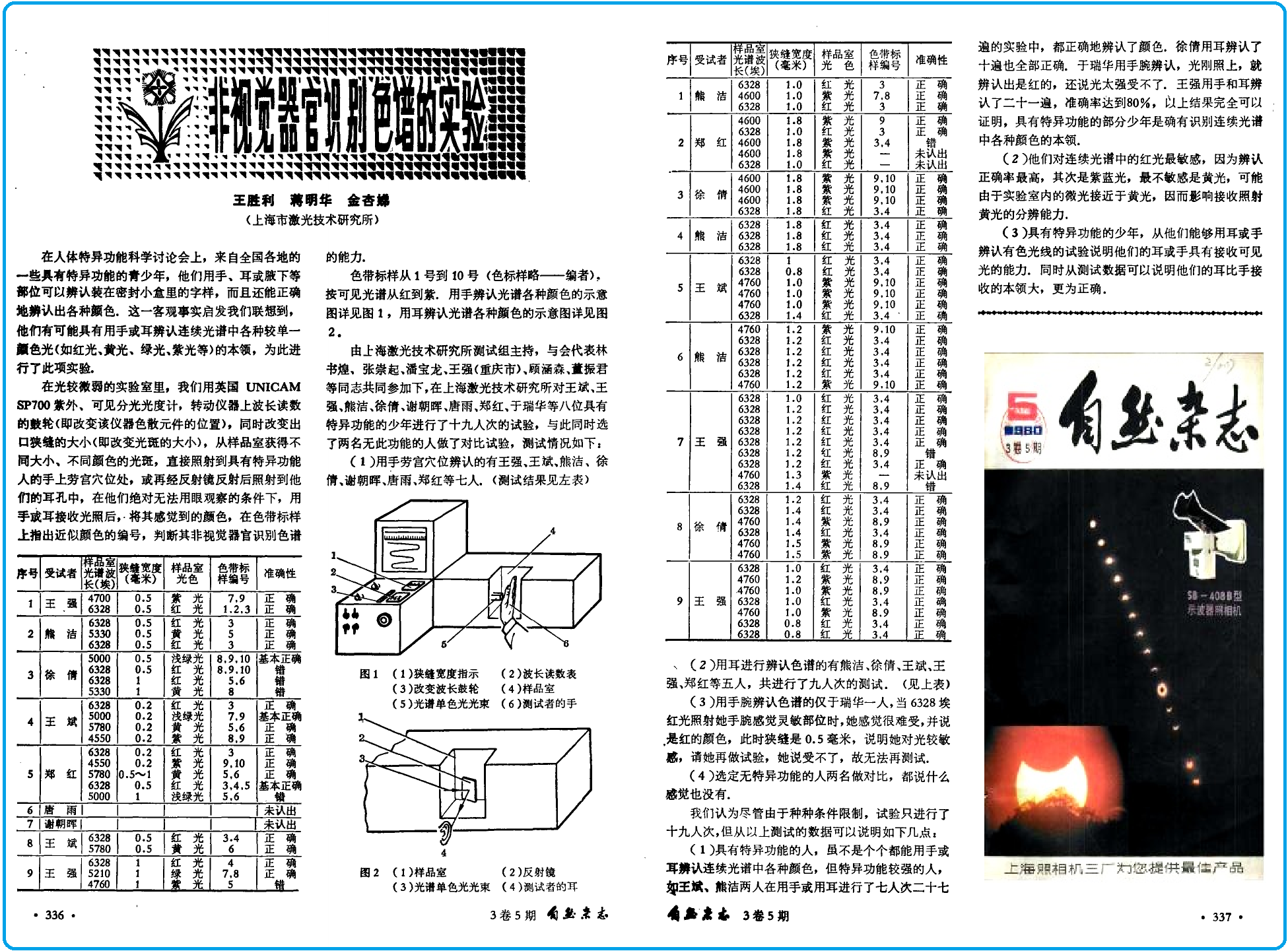

事實是,利用“儀器”來研究“人體特異功能”,恰恰就是“人體科學”的一大特色。當初呂炳奎之所以會給中共中央副主席李先念寫信報告氣功研究,就是因為“最近上海中醫研究所和原子核研究所的部分人員合作,以電子儀器測定練功者,初步發現了有特異性信息的紅外線、遠紅外線、紫外線和粒子流。”【320】而就在于光遠發出否定“儀器”測量結果的“哲學評論”之前兩個月,上海市激光技術研究所的研究人員使用“UNICAMSP700紫外、可見分光光度計”測定了那些“具有特異功能的少年”的“非視覺器官”對光譜的感知、識別能力。而他們的結論就是:“具有特異功能的部分少年是確有識別連續光譜中各種顏色的本領。”【321】最奇的是,他們發現,最早的“自然功能人”唐雨和最早被誘導出來的功能人謝朝暉沒有這個功能。這篇報告發表後,中國科學院物理研究所和生物物理研究所的研究人員馬上跟進,不僅證實了他們的結果,並且還將研究層次深入一步,得出“人體非眼視覺的矩形波傳遞本領確是空間頻率的函數”、“被試者對成象於非眼部位(主要是手掌)的可見光空間象具有一定的感知能力”這樣的結論。【322-323】

問題是,清華大學物理系畢業的于光遠為什麼沒有對這樣的科學實驗做出幾句“哲學評論”呢?它們不全都屬於“兩年多‘耳朵識字’宣傳”、“兩年多來“耳朵認字”的宣傳”嗎?答案非常明顯,那就是即使他對之拼命地吹毛,他也從中求不到一絲瑕疵,所以他只好假裝看不見。換句話說就是,只要有一丁點兒的狡辯餘地,于光遠就會寸土不讓地“據理力爭”——他後來自己就說:“我認為應該寸土不讓。我自己就是這麼做的。”【107】——;而在沒有任何狡辯餘地的情況下,于光遠就會主動放棄狡辯的企圖,轉而採用“視若無睹”、“裝聾作啞”的策略。這到底是在“反對偽科學”,還是在“大搞偽科學”?

視覺器官的選擇性失明 就在于光遠在中國人民大學宣講“儀器太靈敏,因此它們測出的結果不可靠、不可信”這套大道理之前兩個月,上海市激光技術研究所的研究人員利用分光光度計測量了具有特異功能的兒童手、耳對不同波長光線的識別能力,證明他們之中有人可以通過皮膚識別不同波長的光。對於這樣的研究報告,于光遠一概採取一葉障目、視而不見的態度。

也就是要專門利用“失敗”來詆毀特異功能研究,于光遠用下面這段話結束他的第四部分“哲學評論”:

“‘不是拍了電影和電視嗎?’輕信戲法的同志這樣提問題。電影錄象都是可以剪接的。如果不剪接也許可以看出些問題。例如有一個曾被不少科普報導過能進行‘意念致動’的人,在全國性的‘學術討論會’上吹了一通,說他的實驗對象能藉助於意念把一條魚從一隻杯子裡移到另一隻杯子裡。為了證明他的這個功能,把別人為他錄製的錄象放了一遍,想不到錄象中卻清晰地出現了他使用舞弊手法,引起哄堂大笑。會議的組織者埋怨帶來這樣錄象的人,帶來錄象的人說他原先以為參加這個會議的人都是相信‘耳朵識字’的,所以沒有對錄象帶進行處理。如果我們一方面電影錄象拍攝的也只不過是魔術表演,另一方面又可以剪接‘處理’,它的可靠性只有更低。”【210, pp.10-11】

于光遠的“反偽”不僅是選擇性使用材料,他還幾乎從來就不告訴你他的那些材料是從哪裡搞來的,是否經過第三方的認證。所以,對於上面那個故事,我們只好姑妄聽之。但事實是,相對於于光遠的每一個道聽途說,都有不計其數的相反證據,並且全部都是提供那些證據之人的親眼所見。也就是說,于光遠“反對偽科學”的招術就是用間接的、無法查證的孤證甚至偽證來否定那些大量的、直接的、可重複的“親知”。而上面這個例子,就是于光遠通過講故事的方式來否定所有關於“人體特異功能”的“電影和電視”,同時指控那些拍攝人員蓄意造假。于光遠在講上面那番話時,當然不會告訴自己的聽眾,四川醫學院在他的授意下拍攝的那個證明“特異兒童”弄虛作假的“電影錄象”,就是通過“剪接”等弄虛作假的手法炮製出來的。

毫無疑問,在所有與“人體特異功能”有關的“電影和電視”之中,影響最大的就是中央新聞記錄電影製片廠拍攝的紀錄片《你信不信》——于光遠說它“所發生的影響非常之大。很多不相信‘耳朵認字’的人就是看了這部電影之後相信的。”【324】這是該片尚在拍攝之際《北京晚報》記者寫的“目睹記”的開篇:

“兩個十幾歲的孩子相背而坐,中間隔着一道屏風,其中一人從54張撲克牌中任意抽看一張。‘黑桃5。’另一個孩子隨口說出了這張牌的花色和數字。

“一個女孩仔細端詳一位中年人的胸部,她說:‘你的食道比別人多一個叉。’並且在紙上畫出了圖形。這位同志果然患有食道息室。

“一位中年男子看過別人寫在紙上的一道算術題,並在心裡進行運算。他的四歲半的兒子站在一旁,竟一五一十地把父親內心的運算書寫了出來。”【325】

這是在該片上映後,該片編輯王久文介紹拍攝過程中的一個場面:

“8月初,攝製組來到河北滄縣仵龍堂公社,在一個農家小院裡,給一位老大娘拍一個鏡頭,她正在攝影機前作介紹:去年3月,老師給學生讀報,報上有報道四川大足縣唐雨用耳朵認字的消息,老師讀後讓學生們也試試有沒有這種功能,一個個都試過了,不行,最後我女兒瑞華試了試,發現自己也能用耳朵認字,這下可轟動了,消息很快傳遍了滄縣。接着,我們又拍了一個鏡頭:於瑞華背着書包從外面進來,見媽媽正在和兩個陌生人講話,他們是誰呢?來訪者和姑娘打了招呼,只見姑娘已注意到一個客人的手提包了,便說:‘阿姨,我知道你叫王麗琴。’客人愣住了:‘你怎麼知道我的名字?’姑娘調皮地指指手提包說:‘是它告訴我的!’客人疑惑地打開手提包,翻出工作證,可不是嘛!上面的姓名清清楚楚。”【326】

如果這些場面和鏡頭都是經過“剪接”和“處理”才得到的,則不僅那些“演員”全都是騙子、那些記者、編輯全都是幫凶,而且那些媒體,包括《北京晚報》、中央新聞紀錄電影製片廠、《新聞戰線》也都是在合謀搞“偽科學”、反對“真科學”。問題是,于光遠這個中宣部科學處處長、這個國家科委副主任,搞了一輩子“反對偽科學”,怎麼不僅偽科學越來越繁榮昌盛、而且信偽科學的人也越來越多呢?事實是,不僅平頭百姓信,連大科學家也信。這是《北京晚報》那篇文章的結尾:

“《你信不信》的編輯王久文同志和攝影師黃志剛同志還告訴我們,他們為拍攝這部紀實影片,曾經訪問了中國科學院生物物理研究所貝時璋所長、高能物理研究所趙忠堯所長以及原子能研究所王淦昌所長。他們都態度鮮明,認為人體特異功能是客觀存在,要用科學態度對待和研究。觀眾們將會在《你信不信》影片中看到這三位老科學家觀看人體特異功能表演試驗的鏡頭。”【325】

也就是說,對於“人體特異功能”以及所有類似問題,問題的關鍵不是“你信不信”,而是“你到底信誰”:你到底是相信那個一輩子沒搞過科研、但“反”了一輩子“偽科學”、“指導”了半輩子“真科學”的于光遠,還是那些搞了一輩子科學研究並且成就卓著的科學家?或者,你是像《光明日報》記者周文斌那樣“相信自己的眼睛”,還是像鄧偉志、申振鈺那樣相信于光遠的嘴巴?

你信不信? 湖北武漢少年謝朝暉不僅具有耳朵認字的特異功能,後來還獲得了“透視”的特異功能。【326】

5、神神叨叨的“致命武器”

前面提到,于光遠的文章雖然題為《對兩年多“耳朵識字”宣傳的哲學評論》,但實際上,他的“哲學評論”只是到了文章最後六分之一才正式開始。這是其開端:

“‘不是有一些科學家也認為“耳朵識字”等特異功能真的是事實嗎?’‘不是有一些高等學校與科學研究機構也有人積極宣傳這種事嗎?’科學家以至哲學家相信這一類事的人是一點不奇怪的。大科學家象牛頓,與達爾文同時發現生物進化論的華萊士,都是最大的科學家,可是前者寫神學迷信著作,華萊士則是‘耳朵識字’之類特異功能的積極宣傳者。這可以從恩格斯《自然辯證法》中《精神世界與自然科學》這篇文章中讀到。至於高等學校與科研機構搞這種事情也沒什麼奇怪,上面我們不是講了美國斯坦福大學與倫敦普郎克等離子物理研究所在傑勒問題上所做的事嗎?當然高等學校和科研機構有許多對我國四化建設有密切關係的事要做,不應該去熱心搞這種變戲法的事,但是他們做這樣的事情並沒什麼可奇怪的。”【210, p.11】

半年後,于光遠在回顧自己“反偽”歷程時,曾這樣寫道:

“當我知道有些自然科學工作者對‘人體特異功能’發生興趣,成為這方面宣傳的積極分子的時候,我並沒有感到什麼奇怪。一個熟知的命題:‘偉大的自然科學家,渺小的哲學家’幫助我理解這樣的現象。可是後來我聽說我們平時信奉馬克思主義哲學的同志中間也宣傳起這類靈學的東西,心裡就寧靜不下來了。特別是有些研究自然辯證法的同志,竟然否定恩格斯在《自然辯證法》一書中的名著《神靈世界中的自然科學》內所作的論斷,老實說我是激憤的。”【208】

上面這四句話,信息量相當大。毫無疑問,它們就是于光遠在1981年7月搞“哲學評論”時的心理寫照,也是于光遠當時沒敢說出口、或者說出口了但沒敢公開發表的心聲。

(1)列寧在1908

簡言之,于光遠所說的那個“熟知的命題”,來自列寧作於1908年的《唯物主義和經驗批判主義》一書。雖然這本書在中國和蘇聯被認為是列寧的經典著作,但在西方馬克思主義者和被列寧批判的主要對象馬赫的眼中,它卻不過是俄國社會民主黨黨內鬥爭的產物。【329-330】也就是因為屬於“論戰”之作,列寧在書中非常粗暴地辱罵了幾位非常有名的科學家,如說彭加勒是“卓越的物理學家、渺小的哲學家”、奧斯特瓦爾德是“偉大的化學家和渺小的哲學家”、甚至是“反動的哲學教授”。【331】這就是于光遠“偉大的自然科學家,渺小的哲學家”的來歷。毫無疑問,于光遠之所以要把這句話翻出來,就是要表達自己對“自然科學家”的極端蔑視和無比“激憤”:無論他們有多偉大,在我們這些馬克思列寧主義哲學家和“社會科學家”面前,他們都是小學生,無時無刻不需要我們的“指導”。確實,于光遠在大躍進年代就曾號召中國青年破除對“資產階級專家”、“資產階級學者”的迷信【230】;在六十年代還曾組織人力翻譯“西方大科學家的哲學著作”供批判之用【332】。與之同時,他當時的副手龔育之在《紅旗》雜誌上也長篇大論地“分析”“偉大的科學家,渺小的哲學家”“這種矛盾現象”。【333】所以說,于光遠及他領導的自然辯證法幫對科學家的蔑視幾乎是本能的。這也是于光遠把自己的文章叫做“哲學評論”的主要原因,因為他一直堅信“哲學”具有“指導”科學的責任和權力。出於同樣的原因,連“渺小的科學家”都沾不上邊兒的列寧才敢對“偉大的科學家”口出狂言、大放厥詞——據說馬赫本人都不願意搭理那本專門批判自己的書;但于光遠卻死死抱住其中的片言隻語不放。

好笑的是,為了加重列寧那句話的分量,于光遠還特意把那句話升格為“命題”,好像它也是什麼“馬列主義基本原理”似的。事實是,儘管很多人——尤其是那些要“領導”科學家、“指導”科學工作的“自然辯證法人”——動不動就把列寧的這句話掛在嘴邊,但除了于光遠之外,我沒有發現任何人把它稱為“命題”。恰恰相反,在當時,有人剛剛證明列寧的那句話“並非規範的科學概念”。【334】而這個人之所以要“質疑”列寧,顯然是因為方勵之在一年前曾挑起了這個話題:

“……不過,在這裡,我們會遇到一頂‘帽子’,它叫‘偉大的科學家,渺小的哲學家’。有一種‘習慣’的‘經典’觀點:自從彭加勒、馬赫之後,現代自然科學常常是由一些哲學上渺小的科學家推動的,或者最多是‘不自覺地’運用了辯證法。總之,在這些人身上,具體的科學成果是可取的,至於傳統的、精神的、哲學的方面則是不足道的。需要的不僅不是虛心,而是全面的批判。”【335】

更好笑的是,最早對方勵之做出反擊的不是中宣部大員于光遠,而是他眼中的“偽科學家”錢學森:

“有那麼一些科學技術工作者不承認馬克思主義哲學的基本原理對科學技術研究的指導意義,指責‘偉大的科學家,渺小的哲學家’為一頂帽子,說去研究‘彭加勒、馬赫之後的科學家,在傳統、精神、哲學等方面究竟有沒有值得去虛心地學習的東西’是一塊禁地,總認為我們這裡不自由,從而對現在的資本主義國家的所謂學術空氣卻很響往。這樣的爭論有什麼好處!”【147】

事實是,列寧不僅搞錯了彭加勒、馬赫,他連奧斯特瓦爾德也沒搞對。【336-338】所以說,“中國的亞里士多德”或“亞里士多德·於”在“反對偽科學”之際祭出列寧這杆大旗,就顯得不是一般的荒謬和可笑。實際上,就在他向列寧求助之前兩個多月,四川省委書記楊超剛剛引用《唯物主義和經驗批判主義》為人體特異功能研究辯護,同時批駁“反偽”派的論調:

“列寧在《唯物主義和經驗批判主義》中用大量篇幅有力批判了馬赫主義等利用物理學的新發現來鼓吹宣傳唯心主義的謬論。他在批判唯心主義和不可知論‘物質消失了’這個‘基本的典型的’觀點時指出:‘“物質正在消失”這句話的意思是說:迄今我們認識物質所達到的那個界限正在消失,我們的認識正在深化,那些從前以為是絕對的、不變的、原本的物質特性(不可入性、慣性、質量等等)正在消失,現在它們顯現出是相對的、僅為物質的某些狀態所特有的。因為物質的唯一“特性”就是:它是客觀實在,它存在於我們的意識之外。哲學唯物主義是同這個特性分不開的’(《列寧選集》第二卷第266頁)。並且認為‘運動着的物質會從一種狀態轉化為在我們看來似乎和它不可調和的另一種狀態’,不管從‘常識’看來多麼稀奇,多麼奇異,都‘不過是再一次證實了辯證唯物主義’。列寧的這些教導給我們人體科學研究指出了方向,堅定了我們的信念,任何所謂‘偽科學’、‘靈學’的指責都不值得我們理睬,而是要用科學的態度,在實踐中去進行勇敢無畏的探索。”【339】

看明白了?于光遠之所以僅僅根據自己的“常識”就做出“相信人體特異功能現象就是背離馬克思主義”的斷言,恰恰就是因為他本人沒有學好馬克思主義。這也是他只能從列寧那裡拾取片言隻語的根本原因。

(2)恩格斯在1878

事實是,于光遠在對“風靡全國”的“人體特異功能”做“哲學評論”之時,並不僅僅有列寧給他當主心骨,他還有恩格斯給他當靠山,而這座靠山就是“恩格斯在《自然辯證法》一書中的名著”。確實,在于光遠的“反偽”生涯中,這篇文章自始至終都是他手中的致命武器。可笑的是,錢學森好像早就料到如此,所以他在公開支持人體特異功能之初就把于光遠的嘴堵得嚴嚴實實:

“我在這裡講氣功,也講了可能有的第七感受器的好話,是不是與恩格斯在《自然辯證法》中的《神靈世界中的自然科學》發生矛盾了呢?沒有矛盾。我對那裡的華萊士先生和克魯克斯先生也是不讚賞的;不但如此,我對今天的華萊士先生和克魯克斯先生也是不讚賞的。我想我們都應該努力按科學的態度辦事,也就是按辯證唯物主義辦事,但要解放思想,切‘不要把孩子和污水一起潑掉’。”【147】

不僅僅是錢學森,連楊超都用恩格斯來堵于光遠的嘴:

“恩格斯在《自然辯證法》導言中有這麼一句話,要‘堅持從世界本身說明世界’。這就是說,人類認識世界不能從某些萬古不變的原則、定義出發,不能單純從概念、邏輯推理出發,而只能首先從客觀世界本身,從實際出發。人類社會生活本質上是實踐的,理論上的爭論必然要由實踐來裁決。”【339】

但儘管如此,于光遠仍舊不得不死死地抱着這杆十九世紀的老槍不放——這充分說明他的那個“自然辯證法”既不“自然”、也不“辯證”,而只是一個至高無上、一成不變、萬古永恆、形而上學之“法”。

事實是,于光遠公開發表的第一篇“反偽論文”就題為《重讀恩格斯〈神靈世界中的自然科學〉》【340】,而在他的“反偽文集”中,恩格斯的那篇“名著”更是被他提及無數次。但無論于光遠說多少次,怎麼說,其車軲轆話的核心思想都是一個:恩格斯都已經那麼說了,所以任何與之相反的說法都是“反馬克思主義”的。這是他“哲學評論”中的原話:

“恩格斯《自然辯證法》的《精神世界和自然科學》一文,似乎也是針對我們這兩年多中間‘耳朵識字’宣傳而寫的,在這篇文章中揭穿了類似‘耳朵識字’表演者‘神媒’的表演。這種人也具有象穿牆越戶的本領。難怪我國有一個‘特異功能’的宣傳者提出要批評恩格斯的這篇文章了。在恩格斯的這篇文章中恩格斯主要提出一個經驗主義的問題。由於這種經驗主義,歷史上的培根、牛頓、華萊士等科學家成為迷信的俘虜,今天有許多何嘗不是這樣呢?今天,在這個問題上表現出來的經驗主義是‘耳聽為虛,眼見為實’,對遇到的問題不作分析和思考,對辯證唯物主義的理論思考根本不發生興趣。‘耳朵識字’這類特異功能是根本不可能存在的,這個結論是很容易得出來,按理說根本用不着什麼實驗。這個道理是很明顯的。上面我們講的那些道理其實都還是多餘的,只是因為今天有這麼多的人相信,我們才不怕耽擱時間講那麼多。”【210, p.12】

看明白了嗎?于光遠所謂的“分析和思考”其真實含義就是“堅定信念”:只要堅信恩格斯的“論斷”,則什麼狗屁科學實驗、什麼狗屁“實踐”都是“根本用不着”的——實際上,他的老部下何祚庥後來就是這麼說的:“做實驗靠不住,靠不住。”【341】這就是于光遠的“馬克思主義”。到了1999年下半年,在得知自己已經勝券在握之後,于光遠本人也完全直言不諱了:

“《神靈世界中的自然科學》和恩格斯《自然辯證法》一書中其他與反對偽科學有關的文章,是從根本上破除偽科學的理論武器。要重振自然辯證法雄風。”【342】

注意到《精神世界和自然科學》已經變成《神靈世界中的自然科學》了嗎?這是怎麼回事呢?

原來,恩格斯那篇文章的原文是德文,標題是“Die Naturforschung in der Geisterwelt”,英文一般譯成“Natural Science and the Spirit World”,其中的“Spirit”一詞幾乎是千篇一律地被譯為“精神”:杜畏之將標題譯為《精神世界中之自然科學》【343】,鄭易里將之譯為《精神世界中的自然科學》【344】,而于光遠等人則譯為《精神世界與自然科學》【345】或《精神世界中的自然科學》【346】。可是,到了1966年,人民出版社出版了中央編譯局翻譯的《馬克思恩格斯選集》第三卷,那篇文章被譯為《神靈世界中的自然科學》。【347】而于光遠在做“哲學評論”時尚且沒有意識到把“精神”變成“神靈”乃是點石成金之筆,所以他就沿用了自己的譯名。但很快,于光遠從“神靈”中獲得了靈感,於是一口咬定“人體特異功能的研究就是靈學的一個變種;靈學是一門偽科學”。【276】順理成章地,他把自己的譯名扔到一邊,而改用中央編譯局的譯名了。這說明什麼呢?它說明,為了詆毀“人體特異功能”,于光遠不惜放棄自己最大的“知識產權”。也就是因為有于光遠做榜樣,所以後來的反偽幫特別喜歡給“偽科學”冠以“神”字,如把氣功稱為“神功”,把中醫稱為“神醫”,把進化論的對立面稱為“神創”,其目的,就是讓它們“神乎其神”——聽起來、看上去不像是真的,因此就是“假”的、“偽”的。

(3)于光遠在一百年後

其實,于光遠通過攻擊“經驗主義”來“反對偽科學”,頗像是在“玩火自焚”。為什麼這麼說呢?這是因為,“現代科學”的核心和本質就在於所謂的“科學方法”,而“科學方法”的核心就是“科學實驗”——可以這麼說:沒有科學實驗,就沒有現代科學。而科學實驗的根基,不論是從理論還是實踐的角度講,都是“經驗主義”。在五十年代的中國被當成金科玉律的《簡明哲學辭典》就這樣解釋“經驗”一詞:

“俠義的經驗通常被理解為用實驗室的方法或觀察現實界各種現象的方法,對我們的知識作實驗性的檢驗。馬克思主義認為經驗包括人們社會實踐的全部總和。經驗是人們在和外部世界相互作用的過程中、在實踐活動的過程中、而首先是在人們既改變自然界又改變本身的物質生產活動的過程中產生的。在這個意義上,經驗是認識的基礎和真理的標準。”【348】

同樣,早在三十年代,毛澤東就在其後來被李達認證為是“毛澤東思想的哲學基礎”的《實踐論》中反覆強調經驗的重要性:

“一切真知都是從直接經驗發源的。但人不能事事直接經驗,事實上多數的知識都是間接經驗的東西,這就是一切古代的和外域的知識。這些知識在古人在外人是直接經驗的東西,如果在古人外人直接經驗時是符合於列寧所說的條件:‘科學的抽象’,是科學地反映了客觀的事物,那末這些知識是可靠的,否則就是不可靠的。所以,一個人的知識,不外直接經驗的和間接經驗的兩部分。而且在我為間接經驗者,在人則仍為直接經驗。因此,就知識的總體說來,無論何種知識都是不能離開直接經驗的。任何知識的來源,在於人的肉體感官對客觀外界的感覺,否認了這個感覺,否認了直接經驗,否認親自參加變革現實的實踐,他就不是唯物論者。‘知識里手’之所以可笑,原因就是在這個地方。中國人有一句老話:‘不入虎穴,焉得虎子。’這句話對於人們的實踐是真理,對於認識論也是真理。離開實踐的認識是不可能的。”【294】

據愛因斯坦說,西方科學的兩條腿就是邏輯推理和實驗取證。邏輯推理主要分為歸納和演繹兩條途徑:歸納推理就是根據具體的經驗(主要是觀察)而得出一般性結論;而演繹推理的基礎則在於其前提的可靠性。那麼,演繹推理的大前提是怎麼來的呢?亞里士多德認為,它有兩個來源:第一就是直覺,第二就是通過歸納而得出的結論。【349】到了公元十世紀前後,阿拉伯人阿維森納(Avicenna, c.980-1037)又指出,從科學實驗中也能夠獲得用於演繹推理的前提。【350】也就是說,不論是演繹推理還是歸納推理,都離不開感官(主要是眼睛)的幫助。至於科學實驗,按照定義,它就屬於與“理性主義”並駕齊驅的“經驗主義”範疇,而在實踐中,科學實驗也確實從頭至尾都需要感官的參與:從設計實驗始,到記錄結果終,任何一步,都離不開感官。也就是說,一個人如果不相信自己的眼睛,他根本就沒有必要搞科學實驗。也就是因為這個緣故,于光遠才會在攻擊“經驗主義”之時讓“按理說根本用不着什麼實驗”這樣的“反科學”言論脫口而出——連毛澤東都把科學實驗列為“人的正確思想”的三大來源之一,強調“你要知道梨子的滋味,你就得變革梨子,親口吃一吃”,但中宣部科學處處長于光遠卻敢說“用不着什麼實驗”也能得到正確的思想這樣的話。換句話說就是,于光遠所謂的“反對偽科學”,從“哲學”的角度講,是百分之一百的“反對真科學”、“反對馬列主義、毛澤東思想”。看看他口中的“偽科學”是怎麼堅持“馬列主義毛澤東思想”的:

“我們運用馬克思主義哲學來指導它的研究,反轉來也能促進辯證唯物主義的發展。這是由於氣功學中要研究的一個核心問題就是物質與精神的關係(身心的關係、形神的關係、大腦和意識的關係)。哲學上講物質可以變成精神,精神可以變成物質,究竟是怎樣的?變的機制和過程又如之何?這正是我們所要研究的課題。”【351】

從另一方面講,僅僅因為在某種特殊的情況下一個人會被自己的眼睛所“欺騙”就宣揚“眼見未必為實”這樣“命題”,其荒謬程度又與“因噎廢食”完全一樣。因為在人類的所有感覺器官之中,眼睛無疑是最有力、也最可靠的。這個事實本身就決定了我們必須依靠眼睛來獲得真知——即使它有可能在某些時候、在某種情況下會受到“欺騙”。如果我們放棄自己的眼睛,轉而求助於自己的“理性”,其結果必然是走向主觀主義和相對主義:不僅“真理”會因人而異的,連“標準”也是如此,因為每個人的“理性”都會受自己的遺傳、教育、信仰、習慣和知識範圍、層次的影響和蒙蔽——最明顯的例子就是于光遠、何祚庥、方舟子以及全體科學納粹和科邪教徒的“理性”就與絕大多數人的“理性”完全不同。

實際上,從毛澤東把“馬克思主義普遍真理同中國革命具體實踐相結合”、“在戰爭中學習戰爭”,到鄧小平把“摸着石頭過河”當作經濟改革的基本方法,所謂的“毛澤東思想”的哲學基礎和內核一直就是“經驗主義”。儘管在名義上“經驗主義”與“教條主義”一樣,在中共黨內都屬於被批判的對象;但事實是,二者之間的關係就和“左”與“右”的關係一樣:一個人犯了“左的錯誤”屬於批評教育對象,但他如果犯了“右的錯誤”,那就相當於變成了“敵我矛盾”。同樣,在毛澤東的詞典中,“教條主義”就是特指那些以王明為代表的黨內知識分子,而“經驗主義”則特指被毛澤東視為同類的“大老粗”。這是毛澤東的原話:

“所以,我們黨內的主觀主義有兩種:一種是教條主義,一種是經驗主義。他們都是只看到片面,沒有看到全面。……但是在這兩種主觀主義中,現在在我們黨內還是教條主義更為危險。因為教條主義容易裝出馬克思主義的面孔,嚇唬工農幹部,把他們俘虜起來,充作自己的用人,而工農幹部不易識破他們;也可以嚇唬天真爛漫的青年,把他們充當俘虜。”【352】

確實,在八卷本《毛澤東文集》中,“教條主義”總共出現了一百多次,但“經驗主義”卻只出現了10次;並且,在與前者同時出現時,它們都處在陪襯的位置。

經歷過延安整風、長期搞理論宣傳的于光遠對於這個秘密當然瞭然於胸,所以在毛澤東去世前,他從來不敢大張旗鼓地批經驗主義。恰恰相反,他在1952年“用比較長的篇幅檢討自己有教條主義的習氣”【353】、四年後他化名繼續檢討這個“習氣”【354】。實際上,即使是在遺傳學座談會上,于光遠也要生拉硬扯地說幾句“反教條主義”的話。【197】。難怪編輯《于光遠著作目錄》的那幫人——正式名稱叫做“中國社會科學院社會主義建設科學研究組”——會說于光遠“對教條主義十分反感”。【355】作為“工農幹部”的對立面,加之自認“書生氣十足”【356】,他敢不“反感”嗎?

事實是,在中共歷史上,批判經驗主義火力最猛的那段時間就是在文革時期——“四人幫”批鄧小平,就是從批“經驗主義”入手。這是于光遠本人的回憶:

“這時主持黨中央日常工作的是王洪文。這年上半年,江青、張春橋等人在‘學習無產階級專政理論’的運動中,大批所謂‘經驗主義’,江青還要求中央政治局會議討論‘反經驗主義’問題。他們實際上是把矛頭對準主持國務院工作的鄧小平。鄧小平向毛澤東反映了江青等人的所作所為,明確表示不同意江青等人‘經驗主義是當前主要危險’的說法。”【357】

也就是因為如此,在“一舉粉碎四人幫”之後,《人民日報》才會連續不斷地發表這樣的文章:《批經驗主義是假 搞修正主義是真》【358】、《大反經驗主義的險惡用心》【359】、《一面篡黨奪權的公開旗幟——揭發批判“四人幫”把反經驗主義“當作綱”的罪惡陰謀》【360】、《反經驗主義是假 反黨反社會主義是真》【361】、《反經驗主義的幌子背後》【362】。而在成百上千的大批判文章中,下面這段話對于光遠尤其適用:

“‘四人邦’一夥大演反經驗主義的反革命醜劇,把經驗主義當作當前主要危險來打倒,是從故意混淆經驗與經驗主義的界限開場的。我們知道,辯證唯物論者所講的經驗,一般是指人們在社會實踐中所取得的實際知識,基本上屬於感性的局部的認識,但有時也包含理性認識。毛主席指出:‘從認識過程的秩序說來,感覺經驗是第一的東西’,‘認識開始於經驗—這就是認識論的唯物論。’(《實踐論》)馬克思主義者不但堅持認識論的唯物論,認為革命經驗來自社會實踐,而且堅持認識論的辯證法,認為感性經驗必須上升到理性認識。然而馬克思主義者重視理性認識的作用,並不意味着可以忽視感性經驗。因為理性的東西所以靠得住,所以能對革命實踐起指導作用,正是由於它來源於豐富而真實的感性經驗,否則,理性認識就成了主觀自生的靠不住的東西了。人們要成功地改造客觀世界,必須要有基於實踐基礎上的正確認識作指導,才能取得預期結果。因此,經驗是十分寶貴的。十分清楚,馬克思主義者重視經驗,同時認為經驗必須上升到理論,並不排斥理論的指導作用。與此相反,經驗主義者則只承認感性經驗的可靠性,否認理論的重要作用,陷入了片面性,把個別當一般,局部當全體,因而不能正確地認識世界,當然也談不到能動地改造世界了。可見,經驗和經驗主義是既有聯繫又有區別的兩個概念,絕不能等同看待。”【363】

這篇文章雖然是政治鬥爭的產物,但上面這段話所說的道理卻是不錯的,因為就科學研究來說,尤其是以生物和人為對象的科學研究來說,基於觀察的感性認識永遠都是“第一的東西”。

實際上,也就是因為“經驗”在文革後成了香餑餑,于光遠在改革開放初期也大談“經驗”的重要性,如說“列寧又直接參加和領導了俄國的十月革命,他在社會主義建設的偉大實踐中,對社會主義生產、社會主義社會發展的客觀規律性的認識就建立在直接經驗的基礎上”【364】、“毛澤東同志總結了我國社會主義建設的歷史經驗,並且研究了別的國家社會主義建設的經驗,1957年在《關於正確處理人民內部矛盾的問題》中提出‘發展工業必須和發展農業同時並舉’,不久以後又進一步提出以農業為基礎、以工業為主導的發展國民經濟的總方針”【365】。也就是說,在于光遠看來,毛澤東提出“發展國民經濟的總方針”的全部依據都是“經驗”——這還不是“經驗主義”嗎?

所以說,于光遠在1981年為了否認人體特異功能而大批經驗主義,相當於玩火,而他到底有沒有燒到自己,即他在1982年被一腳踢到樓上的“養老院”、成為中國最年輕的“老同志”之一是否與之有關,只有他自己最清楚——據陳小雅說,于光遠曾這樣當着眾人的面衝撞趙紫陽:

“特異功能的問題就是這樣一個背景。我從解放以來就處理這類事件。批判‘人體特異功能’的意義,決不下於列寧批評‘經驗批判論’。不動腦子的思想,盲從的思想,都在這裡表現出來。有一次我們在大會堂開會,趙紫陽進來聽了一會兒,說:‘許多事情我們還不清楚。需要了解。不要說得那麼死嘛!’我一聽很生氣。我說,你是總理,搞經濟聽你的,但你不是搞科學的,我們不聽你的。”【157】

實際上,于光遠在反對經驗主義的同時,就是在犯經驗主義最常犯的錯誤:根據自己的有限經驗得出一般性的結論。這是他的“反偽”搭檔李昌解釋自己為什麼不相信人體特異功能:

“再講幾句關於人體特異功能的問題,有個國家的大使問我,你相信不相信耳朵識字這類人體特異功能,我說我不相信,因為我經歷的幾件事情說明這類人體特異功能是假的,所以,對人體特異功能,講得那麼神乎其神,我是不相信的。比如,四年前徐州有人宣傳有個小男孩,說是隔牆可以看見東西,我們心理研究所派了個小組去考察,結果是假的。一九七九年北京又有人宣傳有個小孩耳朵能識字,我們心理所的同志用高速照相機照相,照出了破綻。人體內有生物電,做氣功,電錶上有反應,這是可以理解的。我們對人體的認識也還在發展,但是把所謂特異功能,說得虛無縹緲,就會走向荒謬。”【366】

顯然,李昌知道,那位發問的外國大使根本就無法理解“他們”——也就是于光遠所說的“我們”——的那套“理性”,即“堅持馬克思主義”、“捍衛恩格斯思想”,所以他只好訴諸自己的“經歷”。且不說他的“經歷”與于光遠的“經歷”幾乎完全重合,也不說他們兩個人的“經歷”全都來自那幾個涉嫌弄虛作假的“我們心理所的同志”,僅說他根據自己兩次間接的經歷——極可能還是第三手、第四手的道聽途說——,就否認成百上千人的“親知”,還有比這更大的“經驗主義”嗎?據說“在1981年召開的中國科學院學部主席團擴大會上,”李昌與于光遠“與支持這類‘特異功能’的個別科學家以及有關部門領導,搶話筒‘激烈地辯論和尖銳地直接對抗’。”【367】這是真正的“兩條路線鬥爭”!需要指出的是,李昌在當時對“外氣”(即後來的“偽氣功”)的存在是承認的。

其實,于光遠本人也不得不承認自己就犯有經驗主義:

“我對自己也有點經驗主義。我看了多少次空中釣魚,確確實實看到是從空中釣出來的,沒有一次看出它是怎麼出來的。根據這個經驗,我認為我作為魔術觀眾去看對我來說沒有意義,特別是作為國家科委的工作人員,我不應該在這事件中作為魔術觀眾。”【276】

于光遠說自己僅僅“有點經驗主義”,實在是太謙虛了。事實是,在他的“反偽”生涯中,他把自己的那點“經驗主義”堅持始終:他曾給自己擔任主編的《自然辯證法通訊》制定了不許刊登鼓吹人體特異功能文章的規矩【332】、他還曾給國家科委制定了“特異功能不能進科委大樓”的“規定”——這條規定直到1988年還在生效【368】。並且,在其一生中,于光遠很可能一次也沒敢觀看人體特異功能的“表演”。也就是說,于光遠在“反對偽科學”的時候,一直是緊緊地閉着自己的雙眼,而究其原因,就是因為他曾“看過多少次空中釣魚”。你還能找出比這還要愚蠢的經驗主義者嗎?于光遠後來把“多次”、“多少次”改成“十次”甚至“一百次”【369】,顯然是要給人一種“言之鑿鑿”、“確有其事”的印象。但是,一個人如果真的有耐心、有興趣看那麼多次同樣的魔術表演的話,他的智商一定有問題。而我們知道,于光遠並不傻。換言之,于光遠說的話,根本就不能當真。

實際上,據于光遠的門徒申振鈺所說,眼睛不僅不一定會欺騙自己的主人,恰恰相反,它們還是主人克敵制勝的最大法寶:

“我的體會是,只要你認真地盯住‘特異人’,他就一次也不會成功。在陳守良組織的誘發特異兒童的那場表演中,也被媒體炒的沸沸揚揚,把在場的科學家的微笑、鼓掌都視為是支持者。……會場上不斷報出成功的測試結果和掌聲與笑聲。然而,我卻死死地盯住分給我的特異兒童(一個大約7、8歲的女孩),20、30分鐘過去了,女孩始終沒有認出試樣裡面的字,我又叮住另外一個男孩,同樣不能辨認。之後,還參予一些所謂的測試實驗(實際上仍無異於表演那一套,只不過是人少點,試樣的設計嚴格點),也沒有作成功。這一切奠定了我成為對‘人體特異功能’堅定的反對者和懷疑者的基礎。這些調查和觀察的結果,都由我寫成簡報上報給國家科委政策研究室。”【110, p.57】

于光遠連如此簡單的招術——不過就是死盯不放而已——都不敢使用,他的“經驗主義”得多頑固?也就是因為蠻不講理,于光遠當時聲名狼藉,以致他的追隨者李力研在多年後都這樣說:“于光遠的威信多數是在懂科學懂哲學的人中間,但他老人家在民間則‘名聲不好’”。【370】對於這句話中的“懂科學懂哲學的人”,你一定要把他們理解成“(自稱)懂得科學又懂(馬克思主義)哲學的人”,而在中國,只有“反偽幫”、“科學納粹”、“科邪教徒”才會把它當作“榮譽”,並且那麼自負。

(4)兩代教主的秘密

如前所述,在斷言“人體特異功能是魔術”之前,甚至直到他去世,于光遠也沒有拿出任何能夠讓人信服的證據來證明自己的論斷。顯然是意識到自己無法自圓其說,于光遠當時這樣給自己打圓場:

“一般地作為一個魔術觀眾來看戲法算不了什麼‘科學實踐’。因為我拒絕作為一個魔術觀眾在這個事件中出現,有人認為我不按照實踐是檢驗真理標準的原理辦事。對於這個問題我想說兩點意見:第一我們堅持人體生理學、物理學的基本原理,就是因為這些是人類長期生產實踐科學實踐證明了的東西,否認它們才是真正否認實踐是檢驗真理唯一標準的原理;第二真正的科學實踐必須是按照嚴格的科學精神,以最嚴肅的科學態度來進行。我說我不願意作為魔術觀眾的身份出現在這個事件中。我拒絕用不科學的方法來對具有各種‘特異功能’的人進行測試,我說用科學的精神、科學的態度中最重要一項是排除可能的外來社會因素,象實驗室中工作那樣純化環境,參加這個測試的人,不能因為為了純化環境所必須採取必要的措施而感到某種‘侮辱’,有的同志至少避避串通的嫌疑也好嘛。要做這樣的測試,要用中國科學院心理研究所對董小四進行測試那樣的實驗設計,並且試驗設計一經確定之後就必須嚴格執行,不能象中國科學院上海分院對特異功能的人進行測試時《自然》雜誌編輯部的同志違反原先的協議。如果有了實驗設計而不去認真執行就不可能取得真正科學的結果。而且在進行這種測試中要求被測試者事先作好準備,不要臨時推託‘疲勞’,‘情緒不好’等種種原因拖延時間,在規定的時間內顯示不出特異功能,就要作出沒有這種特異功能的判斷……。總之一定要有一套嚴格的實驗設計與實驗要求,進行測試才有價值。現在‘耳朵識字’積極宣傳者所作的表演,和有些人隨隨便便作的測試,上面已經說過是沒有任何科學價值,我認為什麼是實踐,什麼是科學實踐這個哲學問題不這樣講清楚是不行的。實踐是檢驗真理標準的原理,對於‘耳朵識字’宣傳者決不是有利的論據。”【210, pp.11-12】

看明白了嗎?于光遠之所以敢一面把“馬克思主義”捧為最高真理,一面高喊“實踐是檢驗真理的唯一標準”,就是因為他為自己保留了對“實踐”一詞的定義權、解釋權。于光遠的這個絕招兒,後來被他的門徒方舟子原原本本地繼承了下來。而因為他使用這個招術太過明顯、太過頻繁,終於被一位叫孫延宏的“前方粉”(網名“批判性思維啟蒙”)——對,他認為中國的老百姓需要科邪教徒的“啟蒙”,所以他曾堅決支持方舟子的“科普”和“打假”,並且向其騙錢機器“安保基金”捐獻了五萬人民幣【371】——悟出了其中的奧妙:

“所有的教主,必須擁有一項終極特權,才可能成為教主,否則頂天是個幫主。這項神秘的特權就是對‘真理’的解釋權。”【372】

而在方舟子之前,于光遠的准接班人、老黨棍何祚庥則完成了理論鋪墊。如上所述,因為要與錢學森聯手反對“資產階級自由化”,何祚庥在1994年以前一直沒敢公開站到其舊主子于光遠的一邊“反對偽科學”。而到了1995年以後,因為嘗到了“反偽”的甜頭,何祚庥這個偽院士欲罷不能,一躍成為中國科學納粹的領軍人物。1998年,何祚庥在有“老左派刊物”之稱的《真理的追求》雜誌上發表了一篇長文,題為《經驗不等於實踐──紀念“實踐是檢驗真理的唯一標準”的討論二十周年》。【373】這篇文章的主旨有三:第一就是如題所示,要否定“經驗即實踐”、“一切真知都是從直接經驗發源的”這個“馬列主義毛澤東思想”的基本觀點;第二就是要確立“理論高於經驗”這個偽科學命題;第三就是要確立“經由實踐檢驗並證明為正確的科學理論,是不可能為新的實踐所推翻的”這個命題——把何祚庥的這句話反過來說就是,那些能夠推翻他們所認證的“正確的科學理論”的“實踐”都不是“實踐”,而是低於“理論”的“經驗”,因此無效。看明白反偽幫實際上就是一夥打着紅旗反紅旗、高唱馬克思主義反馬克思主義的政治和科學雙重騙子了嗎?儘管何祚庥的這篇文章有其極左的政治目的;並且,從根子上講,其“哲學基礎”就是前蘇聯日丹諾夫及文革期間四人幫的那一套,但是,它的直接來源卻是于光遠對“經驗主義”的攻擊,因此與反偽幫在“新時期”反偽“實踐”的關係極為密切。

圖窮匕首見 1998年,老黨棍何祚庥在“旨在致力於批判資產階級自由化思想和其他反馬克思主義思想,鞏固和加強社會主義思想陣地”的極左雜誌《真理的追求》上發表重磅文章,題為《經驗不等於實踐》,其實質就是要從根本上否定“實踐是檢驗真理的唯一標準”這一命題,同時重新確立“馬克思主義是至高無上的絕對真理”這個命題。何祚庥發表的這篇文章的政治目的非常明顯,但究其思想來源,就是于光遠在十多年前反偽時對經驗主義的大批判,因此可以看作是反偽幫反偽的理論基礎。

事實是,于光遠一夥不僅有定義、解釋“實踐”、“經驗”的特權,他們還有定義、解釋“科學”的特權:不論是“科學精神”、“科學態度”,還是“科學實踐”、“科學方法”、“科學結果”、“科學價值”,其內涵和外延到底是什麼,統統都要聽他們的。而在他們的口中、心田和腦海,所謂的“科學”就是、也只是“馬克思主義”。這是于光遠1981年8月在昆明說的話:

“我們所說的科學態度最根本的一條就是堅持辯證唯物主義的根本立場,從實際出發來考慮問題。毛澤東同志的一個基本指導思想就是說要以辯證唯物主義的科學態度來解決中國革命的問題。而當時那些反對毛澤東思想的人只是口頭上的‘布爾什維克’,實際上是反對堅持辯證唯物主義的科學態度的。當然辯證唯物主義的科學態度不是從馬克思才開始有的。在馬克思之前研究科學問題的人和從事實際工作的人,也有很強調要講科學態度的,在他們的工作中也有符合辯證唯物主義科學態度的東西。辯證唯物主義的因素,在馬克思以前的人那裡就已經有了,而且有的人在這一方面或者另外一個方面對唯物主義或者辯證唯物主義有所發展。比如辯證法在黑格爾手上有相當大的發展,而費爾巴哈在唯物主義方面的發展我們也是應該給以公正的評價的。歷史上許多自然科學家和社會科學方面的卓越人物都有好的東西。用斯大林的話說,辯證唯物主義從黑格爾那兒攝取其合理的核心,從費爾巴哈那裡攝取其基本的核心。我們還應該說,辯證唯物主義的因素在現代許多並非馬克思主義者的手裡也有。只要是科學的態度我們都應該歡迎,而一切不科學的態度我們都要反對。但是我們仍舊必須講清楚,辯證法和唯物主義只有在馬克思手上,兩者才很好地結合在一起,成為完整的哲學體系。因此只有我們馬克思主義者才徹底地全面地講求辯證唯物主義的科學態度,我們在各項社會主義事業中也一定要努力掌握這種辯證唯物主義的科學態度。”【374】

其實,于光遠之所以要繞這麼一大圈兒,說這麼一大套,就是因為他當時還不敢把自己的心裡話直截了當地說出來,而他的心裡話不過就是“馬克思主義就是萬能的科學、就是絕對的真理”而已——所以他才會叫囂“要從哲學上根本解決問題——反對經驗論”。【375】所謂“哲學上”,就是胡耀邦後來所說的“核彈頭”,亦即在“科學”這個常規武器不奏效之後,于光遠使出的殺手鐧;所謂“根本解決”,就是把那些不肯在他的淫威之下低頭認罪的科學家和知識分子打成“反馬克思主義”、甚至“反黨”。從這一點上來說,中國科學納粹頭子于光遠的“根本解決偽科學”與德國納粹頭子希特勒的“最終解決猶太人”(Endlösung der Judenfrage)在本質上是一樣的。

也就是因為堅定的站在這個“根本立場”之上,于光遠才會有膽量把“中國科學院心理研究所對董小四進行測試那樣的實驗設計”認證為唯一的“科學方法”。而在當時,除了他本人和他的親信之外,這個世界上沒有任何人知道那個“實驗設計”的具體內容,以及它到底是怎麼實施的,而只知道——唯一的信息來源還是于光遠——它“揭露”了董小四“弄虛作假”。問題是,拒不參加“科學實踐”的于光遠為什麼會對那個神秘莫測的“實驗設計”抱有那麼大的信心呢?答案非常簡單:因為他知道那樣的“科學實踐”能夠獲得他想要的“科學結果”,也就是保證“真理”永遠掌握在自己的手中。至於這個“把戲”、這個“魔術”是怎麼變的,且聽下章分解。

|

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2022: | 為何中國芯片業遠遠落後於西方? | |

| 2021: | 人種差異竟然體現在感染新冠病毒的致死 | |

| 2021: | 念佛共修,美東今晚9點 | |

| 2020: | 關於辯證法和否定之否定律 | |

| 2020: | 943、蓬佩奧暗示近期將於中國開戰;不 | |

| 2019: | 《我在日本留學時期的書房》 | |

| 2019: | 打倒獨夫民賊習近平!!! | |

| 2018: | 痛說中國芯片史 | |

| 2018: | 對待文化和語言就應像對待手機 | |