今天是7月29日。7月29日是梵高的忌日,他死去了多少年這並不重要,重要的是他活在永恆之中了,向日葵將永遠開放,還有那唯一的星空,絲柏樹、播種的人,吃土豆的人。

廣告

梵高傳

作者:史蒂文.奈菲,格雷戈里.懷特.史密斯

京東

很久以來就流傳一個悲情結局:梵高自殺了。但是,史蒂文·奈菲與格雷戈里·懷特·史密斯合著的《梵高傳》一書,為梵高洗白了,梵高是被誤殺的。

這部《梵高傳》是最權威的一部梵高傳記。書中最後的附錄:“關於文森特致命傷的說明”,詳細說明了這一點。網上可以找到這個附錄,我就只引用幾段話:

(梵高死去)“一周后(8 月7日),當地報紙《蓬圖瓦茲報》上的一篇報道反駁了聳人聽聞的自殺謠言,並且直截了當地將這次事件報道為一場意外,這一觀點明顯地由文章的開頭體現出來:

7 月27 日周日,正暫住奧威爾的37 歲荷蘭畫家梵高在田間被左輪手槍射中,但萬幸只是受傷,之後他回到自己的房間,兩天后在那兒去世。”

“我們重構的事件經過也正是約翰·雷華德在20世紀30年代採訪文森特死後一直居住在奧威爾鎮的居民時所聽到的故事。雷華德是一位無與倫比的、正直而縝密的學者,最終成為了印象主義和後印象主義的終極學術權威。他著有兩份權威研究報告和許多其他書籍,其中包括有關塞尚和修拉的書。他所聽聞的故事是‘年輕小伙子意外地射中了文森特’,‘由於害怕被指控謀殺,他們不願意說出事實,文森特決定為保護他們而犧牲自己’。”

我親耳聽到了一位大畫家的話,他說,梵高怎麼可能自殺呢?他那麼愛畫畫,畫得那麼好,創造力無比驚人,幾乎一天就是一幅好畫,在這樣的時候,他怎麼可能自殺呢?他巴不得畫出更多的畫。

作為一個寫作者,我補充一點。梵高是一個非常愛寫作的畫家,但在生死這樣一件極大的事情上,他居然連一紙遺書都沒有寫,這是完全不可思議的。

其實,就在離世前半年,梵高已經成功了,而這,正是他十餘年來深深渴望的。

1890年初,美術評論家奧里耶發表評論文章,稱梵高是一個天才,“大師和勝利者”,梵高在自己的繪畫中已經發現了一種新的藝術。

3月,在一年一度的獨立藝術家沙龍展出中,提奧選擇了梵高的十幅作品參展,引起極大轟動,印象派領袖莫奈表示梵高的繪畫是“展覽中的最佳作品”,而高更則在給梵高的信中寫道,“參展的畫家中,你是最出色的。”

自從畫畫後,18年了,梵高第一次真正有錢匯入提奧的賬戶里。

一切似乎意味着新的開始,但太晚了。

這離梵高過世只有三四個月了。

他被離棄太久了。他認為沒有人真正需要他。“畢竟我的繪畫幾乎都是痛苦的吶喊。”他希望母親能聽到,“我覺得自己已經變成一個墮落的孩子了。”(P800)

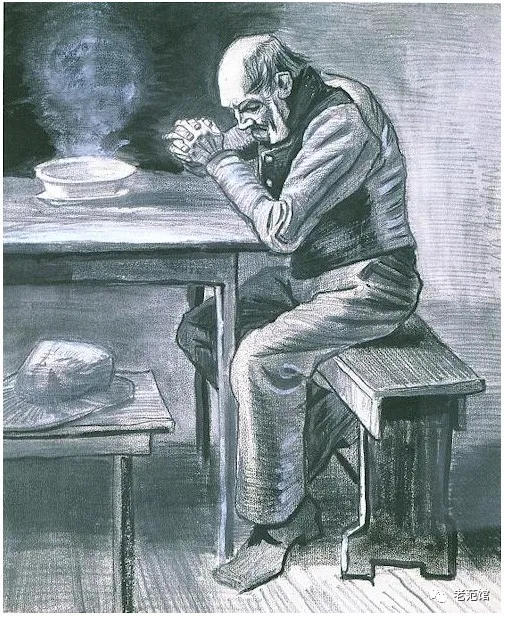

▲米勒的《晚禱》

同時,他又用自己最敬仰的大師為自己辯護。他說,德拉克洛瓦創作的時候“充滿傷悲”,但同時又“幾乎面帶微笑”。米勒創作的《晚禱》在“田野安靜的犁溝中”發現了神性。“哦,米勒!米勒!”他喊道,“他是多麼擅長表現人性和‘高尚的情感’啊。”(P801)

結束了,死亡的腳步匆匆來到。

1890年7月27日,禮拜天,他在外出畫畫中被一個年輕人打中了,為了保護誤傷他的年輕人,梵高與弟弟提奧都沒有說出真相,兩天后,29日,哥哥在弟弟懷中永遠安息。

梵高自己也絕不可能自殺,他就在幾天前還要弟弟給他郵寄來畫畫的材料。

梵高一直強烈地反對自殺。他稱自殺是“邪惡”而“可怕”的,是“道德上的懦夫行為”——一種違反生命之美和藝術之高尚的罪行,也背離了基督的典範。(P838)

但梵高又早就說過:“我不會特意尋死,不過一旦死亡降臨,我也不會逃避。”(P844)

他太累了,太苦了,太孤獨了。

最苦的是他沒有成為他自己。

梵高曾如此痛苦地自白:“人們時常不知道自己能做什麼,他一定知道他的存在並非一無是處!……怎樣才能成為有用的人?在我身上,一定藏有某種潛質,但那又會是什麼?”(p196/7)

“在大多數人眼裡,我到底是什麼樣子,”他後來又悲痛地說道,“一個無名小卒,一個怪人,或者是一個令人討厭的人——在社會中沒有,並永遠也不會獲得地位,簡而言之,我處於底層中的最底層。”但他一再又像遭遇船隻失事的水手一樣,即使“在與世人隔絕的情況下,也從未喪失勇氣”。(P298)

1882年他自我反省。“我是一個狂熱的人,”他承認:“我經常會極度地憂鬱、易怒,仿佛是對同情充滿着饑渴;當我得不到的時候,我儘量裝作毫不在乎,講話尖刻,甚至經常會火上澆油。”(P252/3)

儘管如此,但25歲那年在教主日學時梵高就說:“信仰上帝,快樂才會降臨,也許時而會被憂傷煩惱,但人生疾苦終究會煙消雲散。”事實上,這也是他用後半生實踐的人生信條。(P172/3)

他最後找到了給自己帶來快樂和安寧的那條路:“我人生的目標就是畫畫,儘可能地畫最多、最好的畫作。”

梵高生來就是畫畫的。

但他在畫中,我看到了什麼?感受到了什麼?

2011年5月中旬,我在多倫多的黎明之家聽了一場講座。講梵高。

主講人 Carol Berry 是位女畫家,藝術教育學者。她先生是牧師。他們兩人都是盧雲在耶魯大學的學生。她說,梵高去畫畫,他尋找不同語言去表達愛,感受愛。認識上帝的最好的道路就是愛,愛上帝就是愛上帝創造的一切。

梵高承認,他沒有看到那不可見的上帝,他也有很多不明白的事。但是,他要通過畫來表現那些可見的,去幫助人們明白那不可見的。

可惜當年我雖然記錄下來了她的話,卻沒有問梵高這段話的出處。直到這一次看《梵高傳》,才發現了一段重要資料。1875年,梵高狂熱地閱讀靈修名著——《效法基督》,他決心效法作者托馬斯·金碧士筆下的基督:“將你的心從可見的美好中收回,去放眼那不可見的事物。”(P104)

我想這紮根在了梵高心靈的最深處,他要畫出那些可見的美好事物,去引導人們也包括自己去明白那不可見的上帝。

他要用色彩來寫詩,奏樂。

1882 年8月 在風暴來臨時繪畫的的梵高有個驚人的發現,自己可以作油畫了。“當我作油畫的時候,”他在給提奧的信中寫道,“我感到顏色的力量在我體內涌動,這是我以前不曾擁有過的力量,無比遼闊並且十分強烈。”(P247)

1887年,藝術上已經成熟了的梵高說:“長期以來,我一直想要畫一幅播種者的畫。”

一周后,他將他的播種者想象為德拉克洛瓦所描繪的加利利海上的耶穌:風暴中的平靜、拒斥中的莊嚴、通過受苦獲得的再生。“我正試着畫出某種已完全心碎的東西,”他絕望地解釋道,“因此絕對令人心碎。”

梵高深深地沉浸在這樣一個形象中,他將耶穌想象為一個“偉大的藝術家”,他播撒充滿陽光的藝術——救贖,正如那個大踏步行走的播種者播撒重生的種子。“這是一個什麼樣的播種者啊!”他嘆道,“又是什麼樣的收穫啊!”

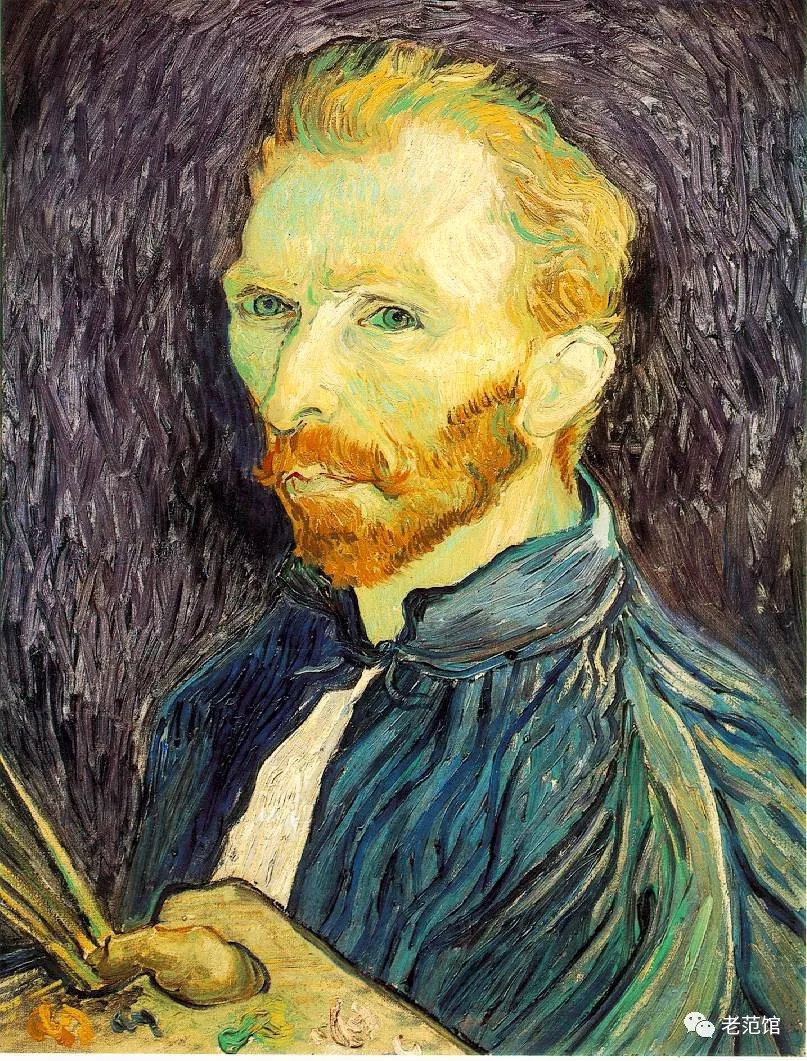

差不多同時,他畫了一幅奇特的自畫像,將自己描繪為“正走在通往塔拉斯孔的陽光明媚的道路上”——通往永恆的道路。他自信地大踏步行走,肩扛着速寫簿、畫布、鋼筆和油畫筆等工具:他的新信仰的種子。“

他說:“我對色彩在現實中是什麼樣子一點也不在乎”,只要它們能滿足自己對“永恆的渴望””(P605/7)

的確,梵高“確實總是在傳達風暴中的平靜、憂愁中的喜悅、痛苦中的安慰之類的悖論。而且,他也早已通過背誦一段德拉克洛瓦的悼詞,來升華自己內心的折磨:‘他就這樣死了——幾乎是在微笑中離開了世界,一個高貴的畫家,內心充滿了狂風暴雨,頭腦里卻陽光明媚’。”

(P612/3)

但梵高最想畫的是《客西馬尼園中的耶穌》,1888年,即使在批評《聖經》時他也毫不猶豫地承認,耶穌是“堅硬的果殼和苦澀的果肉”里人世安慰的“果核”。

他說他畫了“一幅巨大的習作,一個橄欖園裡有一個藍色與橙色的耶穌形象,還有一個身着黃色衣裳的天使”。這是一個糾纏了他一生的形象:耶穌在客西馬尼園。

但他失敗了。這個形象在他腦海里存在太久,分量太重,他畫不出來。

於是他轉向了人。

1888年8月比利時畫家尤金·寶赫(EugeneBoch

1855-1941)來訪,梵高為他畫了一幅肖像畫。梵高自述:“我想在照片中表達我對他的愛意,我將儘可能忠實地描繪他的樣子。在他的頭後面,我將繪製無限,而不是繪製這個破舊公寓的普通牆,而是創建一個最簡單的背景,即可以創建的最豐富的藍色,最強烈的藍色,並通過將明亮的頭與這種豐富的藍色背景,我將獲得一種神秘的效果,就像蔚藍的天空深處的一顆星星”。

他讓寶赫的頭上戴着一頂淡黃的帽子——與德拉克洛瓦《加利利海上的耶穌》中那位救世主腦袋上的光暈的顏色一模一樣,背景是在黑暗的虛空裡閃爍着黃色和橙色之光的星星。

這正是他在《客西馬尼園裡的耶穌》中曾經嘗試並毀掉的計劃:“藍色與橙色的耶穌形象。”(P621/24)

梵高說:“我比任何其他人都要更多地……受惠於德拉克洛瓦。”“只通過色彩說出了富有象徵性的語言”,而且通過這種語言,表達了“某種富有激情和永恆的東西”。

“當我處在一種興奮狀態時,”梵高坦白道,“我的情感會帶領我走向對永恆和永恒生活的沉思。”

因此,他斷然拒絕托爾斯泰,因為在托氏梵高找不到安慰。“他既不承認身體的復活,也不承認靈魂的復活。”:

梵高說:“我只是希望,他們能成功地向我們提供某種令我們感到平靜和安慰的東西,這樣我們就不會感到有罪過和被詛咒,我們的生活得以繼續,而不必迷失在孤獨與虛無中,不必在恐懼中停下每一個腳步,或是緊張地計算着我們或許無意中對他人造成的傷害。”

在阿姆斯特丹,梵高夜間沿着河岸散步,“聽到了星空下神的聲音”,他還用語言描繪過他在“神佑的晨光”里感受到安慰的精美畫面,那時“真的只有星星在說話”。

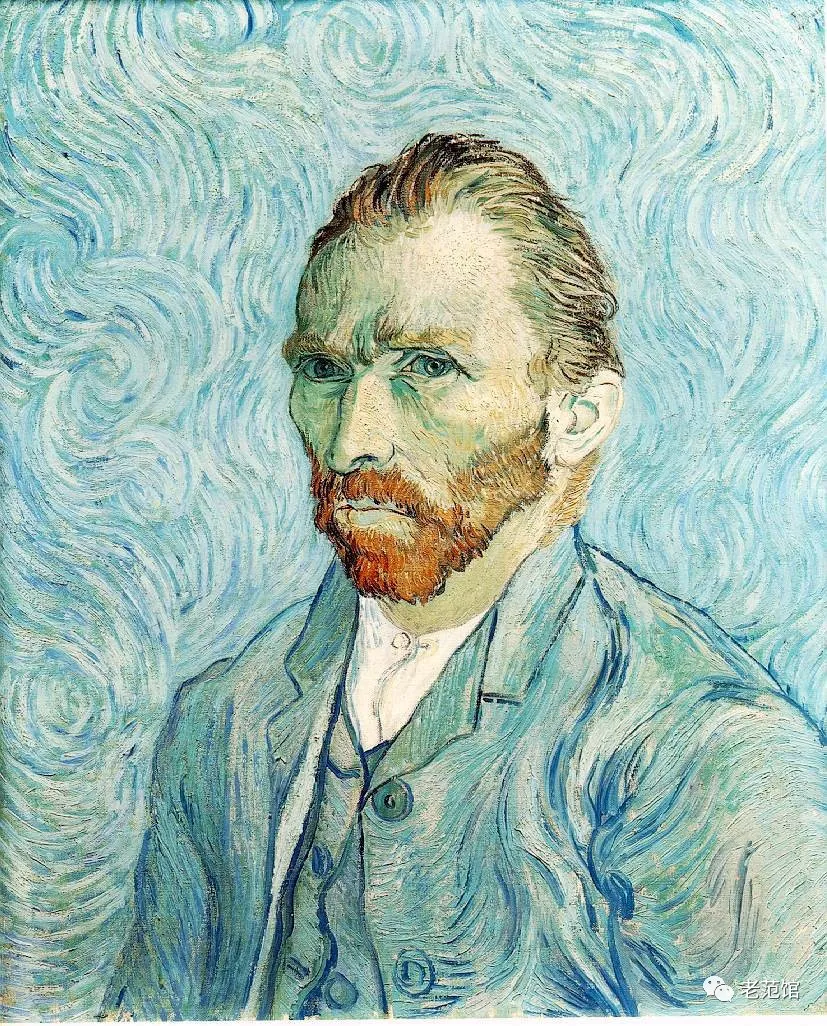

梵高坦誠地承認:“我有可怕的——我應該說出這個詞嗎?——宗教需要,”他寫道,他因為這個自白而渾身顫抖,“因此我出門去畫星星。”(P 644)

(全文結束)

初稿於2020.8.8--9窗外,月上高天,星空浩瀚,蟲鳴四起