在京都的二手書店找尋二玄社出版的字貼畫譜時,不經意間,就走進了一家有內藤題匾的小書店。內藤虎的名字,對於學習中國中古史的人來說,一點都不陌生。他的唐宋變革說幾乎可以視為中古史研究的里程碑,影響至深,中日兩國的學者均從中獲益,並不斷拓展深化。著名的史學大師陳寅恪在中古史方面的多種建樹與內藤的學說密不可分。

陳氏在悼念王國維的輓聯中有這麼兩句提到王氏遊學日本的經歷:“東國儒英誰地主,藤田狩野內藤虎”,這是王氏對當時日本漢學大師的排序稱讚。據傳這個排序是王國維在世時與陳氏對日本中國學研究名家的月旦點評。其中的內藤虎,是當時京都大學東洋史教授,京都學派的創始人之一。實際上,在中國史研究的學者看來,內藤的漢學研究成果和國內外影響力都超過了藤田豐八(王國維的學生)和狩野直喜。在日本東洋史學界,只有他,可以與東大的白鳥庫吉並駕齊驅,分別以文獻學和實證學的領軍人物而在中日兩國學界享有相當高的知名度。

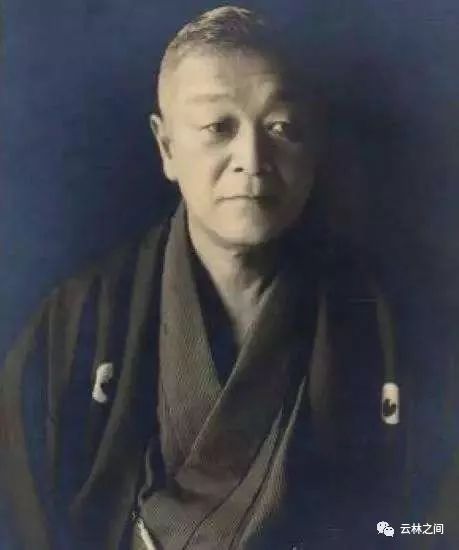

1866年出身於日本秋田縣儒學世家的內藤虎(號湖南),早年並不是從事中國史研究的學者,而是一名新聞記者和時評人。1895年中日甲午戰爭時,作為《朝日新聞》的政論記者,他不僅關注、報道和評論晚清時代的中國現狀,也因從小養成的漢學修養而將注意力轉向中國史的研究和中國文物典籍的發現和整理,逐漸轉型為漢學研究專家,並在其中形成了他自己對中國和日本的文化觀和歷史觀。 在這一從新聞界時論“意見領袖”向學術界東洋史研究專家的身份轉移中,他前後總計訪問中國達十次之多,既有與晚清民初的中國一流文史學者(諸如羅振玉,王國維等)的交流切磋,互為影響,並收羅、拍攝、介紹中國文物典籍,包括新出的敦煌文書,也在文化學者的身份之外,負有政治功利性質的一些調查任務。

檢索內藤的履歷,除了長期擔任京都大學東洋史教授外,他還擔任過發動侵華戰爭的首相近衛文麿的私人顧問,以及偽滿洲國日滿文化協會的學術顧問。而這一切的前提,並非僅僅因為他的學術成就與知名度,最重要的是,他為日本崛起後的領土擴張提供了“合理”的文化註腳,此即他的文化中心移動說,中華文明外來輸血說。關於前者,內藤的觀點是:中國文化的發展,有時會越出漢民族、中原甚至中國本土的範圍,形成“東洋文化圈”,而這個圈的中心就要移至日本,由日本來振興中國就成了近代日本的文化天職。關於後者,他認為中華文明所以能延綿至今,在於外來民族新鮮血液的強行輸入,將老大帝國原有毒素的陳血替換,從而獲得新生。在他寫給近衛的信中,也體現了這一日本民族主義與國家主義的思想,即中國是日本發展的必需。精通中國文化的他認為:“中國崛起是遲早的事,只有在它尚且昏睡之際打倒它,才是日本的取勝之道。“

也就是說,作為記者與學者的內藤,他畢生引介和研究中國歷史與中國文化,在學術領域以其高深造詣而獲得中日學術界認可與尊重的形象,與他為日本政軍兩界大陸政策提供理論支持的侵略幫凶形象,是合二為一,一體兩面,不可分割的。而且,不限於理論與學術的助惡,內藤在考察訪問中國時,還接受日本外務省的委託,從事地圖搜集與實地調查的活動,他與大谷探險隊一樣,在晚清民初紛亂之際,收集販買掠取了大量的文物典籍,在偽滿瀋陽故宮也偷拍了若干珍藏滿蒙文獻。 陳寅恪在1929年詩贈北大史學系畢業生:“群趨東鄰學國史,神州士夫羞欲死。田巴魯仲兩無成,要待諸君洗斯恥。“這四句講的是,堂堂中國士人,如今卻要到日本去學習中國史,這是士夫之恥。這裡面包含了對內藤等日本漢學家研究成就的無奈承認,但更多是對國人學問不實、學風不古的痛惜與批評。將此擴展到學術之外的國家與民族發展上,陳氏的痛惜在數年後變成了國破家亡的現實。

內藤所為,從日本人的立場來說,自然無罪而有功;但於國人而言,敬仰內藤學術成就的同時,不可不知他在那場傷害中國人民感情的侵華戰爭中所起的作用。

記住前恥,不是要以牙還牙,而是要知恥而奮進,不忘前輩的洗恥期待,無論是學術,還是國力。