| “寫《歐陽海之歌》的時候我睡着了” |

| 送交者: 高伐林 2014年03月04日16:42:26 於 [史地人物] 發送悄悄話 |

|

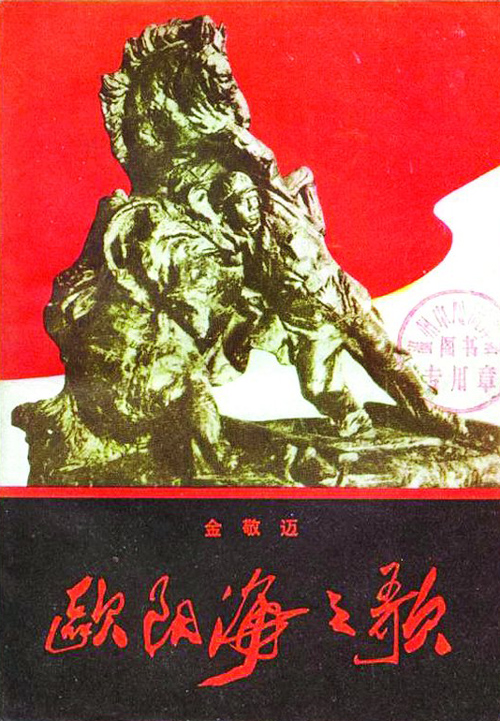

《毛主席語錄》小紅書紅遍中國首先是因為長篇小說《歐陽海之歌》紅遍中國,此書發行三千萬冊。作者金敬邁說:開先河地用上毛主席語錄“活學活用,一用就靈”的就是我,“那是一個極其惡劣的先河,我心裡有愧”。林彪常掛嘴邊的“最偉大、最正確”,也是學書裡一個人物,就愛說“最……最……最……”

老高按:我這個年齡的人,誰能忘得了長篇小說《歐陽海之歌》呢!居然發行了3千萬冊,僅次於《毛澤東選集》。上個世紀60年代中期的中國,才七億多人口,其中還有百分之七八十的人是文盲,就算當時書價低廉,只有一兩塊錢,但我70年代初進工廠當學徒時每月工資也才28元呢。3千萬冊,絕對是驚人的天文數字。 我還記得,“文革”剛開始時,報載郭沫若感慨:讀了《歐陽海之歌》之後,自己所寫的全部書都應該燒掉!當時這句話令我震愕。 現在的年輕人,沒有誰記得歐陽海這個名字了——儘管前幾年,又將《歐陽海之歌》一書作為“紅色經典”抬了出來——又令人不勝感慨!此書作者看到這種重新走紅,大概也哭笑不得。 據維基百科: 【歐陽海】1939年10月23日-1963年11月18日,中國湖南桂陽人,中華人民共和國革命烈士。 歐陽海於1959年應徵參軍,在衡陽服役,同年加入中國共產主義青年團,次年加入中國共產黨。歐陽海在軍隊中認真學習毛澤東著作,多次因為勤奮勞動和刻苦訓練而立功受獎。1962年任班長。 1963年11月18日凌晨,歐陽海隨部隊出發野營訓練,途中路過京廣線時,北上的288次旅客列車鳴笛駛來,炮連馱着炮架的一匹軍馬猛然受驚,竄上鐵道,在即將發生相撞的危急之時,歐陽海捨身將騾子連同炮架推下鐵軌,自己則被列車撞成重傷,同日犧牲。 1964年,廣州軍區追認其為“愛民模範”。1月22日,國防部命名他生前所在的班為“歐陽海班”。3月19日,朱德、董必武、賀龍、徐向前、聶榮臻、葉劍英等人為其題詞,號召全國人民向歐陽海學習。 “文革”前夕的中國,英雄人物很多,多半出自軍隊,最出名的就是雷鋒、王傑、歐陽海。歐陽海後來“名壓群雄”,就得虧這本金敬邁所著長篇小說《歐陽海之歌》。 “文革”期間也不斷傳來作者金敬邁的消息,先是說他被中央文革看中,一下提拔到九天之上,進京主管文化口;沒多久,就聽說倒栽蔥,因參與篡黨奪權陰謀被抓起來了。在“文革”中,這種消息無日無之,人人朝不保夕,台上人物像走馬燈,“各領風騷三五天”。 對金敬邁的這篇專訪,實際上是九年之前的舊文了,當年他76歲。我是初次看到,深感此人口才了得,觀察、思考頗有獨到之處,講到的很多情況,對於我們了解中共高層,尤其是意識形態的各種考慮,很有參考價值。作者講述的“不與古月握手”,“一跤摔出個作家”,“誰殺了蔡永祥?”等等故事,還有毛澤東說他是“大作家”、陳老總提到江青時說“她的事,我不沾”,以及在秦城監獄單獨監禁時為保持腦力做的種種遊戲,還有,他回憶的江青幾次指示,等等,都令人忍俊不禁。尤其是他到晚年的感悟,令人深思: ——“不批判‘文革’,我們這個民族絕對沒有希望。” ——“寫《歐陽海之歌》的時候我睡着了,現在,我醒了”!

這個書名,正是郭沫若所書。

荒唐的紅與黑——訪《歐陽海之歌》作者

田炳信,《新快報》2005年4月7日 採訪對象:金敬邁,《歐陽海之歌》作者,廣州軍區離休幹部 時間:2005年2月19日 地點:廣州市童心路5號聊齋吧 赤橙黃綠青藍紫。紅是顏色之首,紫是顏色之尾。首尾相聯,大紅大紫。往前往後,都會進入黑的領域。 黑色是一種最強的消溶劑。溫情,血腥,浪漫,無恥;戰爭,愛情,政治,經濟,大多在黑色中完成交易。黑色其實不是一種壞顏色,只是它掩蓋了許多的不真實。它最真實、最長久,所以需要平反。 金敬邁,你很難想到他在秦城監獄裡關了2864天。沒有瘋,沒有神經質,本身就是一個生命的奇蹟。人的意志有多厚重,人的骨頭就有多堅硬。就像蹦極,從高空墜入深谷,來回晃悠,顛顫,心驚,肉跳。在政治的蹦極中,金敬邁大紅登上天安門,大黑栽進秦城監獄,但不是誰都能在這兩極遊走的。 ▲不與古月握手 田炳信:聽說您晚年要寫三本書:《天堂》、《地獄》、《人間》,我想建議您把這三本書的名字改一下,每本書只用一個字,就是《假》、《丑》、《惡》,與真善美對起來。回顧您的前半生,不管大紅大紫大黑,體驗的就是假。您並不是自己想表現些什麼,完全是命運的大風“呼”一下把您吹上去了。資料上說您寫《歐陽海之歌》時有些章節做了幾次修改。依我說,在當時,最高指示讓你改,別說不改,你發自內心都要去改,人不能離開當時的背景說話。 金敬邁:的確有人在議論我所作的那些修改,但當時是什麼環境,什麼人讓我改?很多人並不了解歷史,了解的也不願說,以為白紙黑字的就是歷史,扯淡。真實的歷史其實往往不能真實地表現出來,寫《歐陽海之歌》的時候,我睡着了;現在,我醒了。 田炳信:其實歷史離不開角色扮演的機遇和環境,離不開寫史者的心態和處境,離不開讀史者的心情和閱歷,離開這三點,任何一件事都無真實可言。 金敬邁:我現在倒不在乎這個了,我已經76歲了(時為2005年)。 田炳信:孔子講過:三十而立,四十不惑,五十知天命,六十耳順,七十不逾矩,隨心所欲。這個歲數應該有一種隨意、通達的心境。我們這篇訪談,我想起個題目叫《荒唐的紅與黑》。我想在中國,一本書居然發行了3000萬冊,僅次於《毛澤東選集》,能超越的人就算有也不多了。 金敬邁:罪過!罪過! 田炳信:這可不是一個普通的數字概念,不得了,此其一。其二,一個普通戰士一步當上文化部長,然後又進了秦城監獄,還是秦城的1號監獄。吹牛的話,天堂、地獄一步到位。在今天看來,過去發生的一切都很荒唐。人生難得碰上一件像樣的事,您卻碰上了幾件,您還真是個大命之人、命硬之人。 金敬邁:你的話讓我想起今天上午看的一個電視節目,說是把一個人關在一個房間裡做試驗,看他會怎麼樣,當時我就想把電視機給砸了——關24小時能測試出什麼?我金某人關了2000多天是怎麼樣?!他那是玩,是吃飽了撐的,這算什麼遊戲,人們怎麼這麼容易忘記歷史?! 田炳信:人類的群體記憶確實很容易忘記過去。不過,您有您特殊的人生經歷,也經受了非常人能想像到的遭遇。對於某些人物、某些場景、某些細節,您會比一般人更敏感,這種情緒有時您自己都很難控制是不是? 金敬邁:確實如此。前不久,我和部隊很多作家一起去順德某鎮參加一個紀念毛澤東《在延安文藝座談會上講話》發表55周年的文藝晚會。去的時候,我們幾個人在車上聊天,一下就談到了毛澤東。由於觀點不同,就有點話不投機了,搞得很不愉快。我是個脾氣很躁的人,這次還是忍住了,一直沒吭聲,因為我們的私人感情還是不錯的,個人的觀點可以保留。 晚會上,主辦方請來了毛澤東的特型演員古月。當時我們幾個都坐在前排,一位已經80多歲的老畫家跑到台上握着古月的手說:“主席啊,當年我參加了座談會,很受教育啊……”當時是現場直播,他一直不肯放手,節目就沒法繼續,古月靈機一動,撇開老畫家走下台與其他嘉賓握手,喊道:“同志們好!”台下全體起立鼓掌。古月一路走過來,與大家逐一握手,輪到我時,我就坐在位置上兩手掄在胸前,一動不動。當時全場都站着,就我坐着。 田炳信:古月不認識您? 金敬邁:不認識,當時他愣了一下,就跟旁邊的人握手去了,這就是我的基本態度,我不能假裝着跟他握手。 田炳信:現在您連作秀的興趣都沒有了。 金敬邁:這一段轉播不知怎麼讓孔捷生看到了,他發表了一篇文章——《到底老邁還是老邁》。 ▲一跤摔成個作家 田炳信:我們回到《歐陽海之歌》。我發現,當年雷潤明寫雷鋒是在1963年,您寫歐陽海也是1963年,發表是在1965年。如果把雷鋒比喻為一首詩,一首短詩,那麼歐陽海就是一支內蒙古族的長調,因為你那是長篇小說。我想,雷鋒和歐陽海兩者之間是不是有這麼一條脈絡,就是當時蘇聯對我們進行封鎖,國內又遇三年自然災害困難,在這種情況下,我們需要激發每一個人虔誠的、無私的、自覺的犧牲和奉獻精神,所以就推出了這些英雄人物。雷鋒成了歐陽海的一塊磚,歐陽海成了雷鋒的一塊玉,就是拋磚引玉。《歐陽海之歌》對我們這代人的影響非常大,您能不能談談這本書的創作背景? 金敬邁:你把我拔高了,其實我從小就是一個很不本分的人,不安於現狀,不能鶴立雞群,就要雞立鶴群,反正要跟別人不一樣。我很聰明,我說有點小聰明那是謙虛,我記憶力極佳。 田炳信:能舉個例子嗎? 金敬邁:就說當兵吧。我在廣州軍區戰士歌舞團演出隊裡一直演主要角色,演話劇、演歌劇都是主要角色。為什麼呢?我的個子也不高,形象也不夠英雄,就是我背台詞特快,劇本一般讀三遍就能從頭記到尾。演歌劇,我只要練一次就會了,別人差得老遠。跑龍套、拉小提琴、吹黑管、跳舞,我都會。後來唱歌劇,因為沒經過專業訓練不懂變調,瞎喊把聲帶喊裂了。再後來,條件好的人越來越多,慢慢就只能演群眾角色了。 田炳信:由鶴立雞群變成雞立鶴群了。 金敬邁:再後來,我在《南海戰歌》裡演一個戰士,跟匪兵搏鬥,匪兵把我絆倒,我一個空翻再跟匪兵搏鬥,匪兵又把我一腳蹬開,我從懸崖上仰面倒下去。那懸崖是一人多高的一個台,台下放一麻包袋墊着,旁邊有兩個人護着,結果那次我一倒下去,“嘭”的一聲狠狠摔到地板上———原來那天他們忘了放麻包袋,更糟的是那兩個在下面護我的人也沒來,當場就摔得我不能動彈。幸好,戲裡的我也就是犧牲了,不用再上場。我的腰彎成了90度,動不了,沒法再演戲了。那段時間我閒不住,因為我念過高中,領導就讓我寫些演出前念的表示敬意的開場白,覺得我寫得很不錯,每次都有些新花樣。 後來55軍的政委要寫個劇本,就派我去協助。誰知我一到那,政委就說你來寫,我來給你出主意。我一聽就說不行,我沒寫過劇本,政委說你儘管寫,誰一生下來就會啊,我就硬着頭皮寫了。寫好了,大家說不錯嘛,有潛質。結果,就因為摔了這跤,我開始了寫作生涯。我是1962年10月25日調到創作組的。調過去後我寫了個劇本叫《一個戰士》。 田炳信:是《歐陽海之歌》嗎? 金敬邁:不是,但基本上就是歐陽海的原型,我很想寫一個比他的領導高明的戰士。 田炳信:其實您是在寫自己? 金敬邁:對,說是寫自己有點高了,其實是想寫我心目中的戰士。我有這麼一個觀點:不是說處長就一定比科長高明,科長就要比科員高明。人的智慧是由大腦決定的,不是屁股。我們總是習慣從人品、價值、智慧上把人按官位大小分成等級,我認為這是極其愚昧落後的做法,所以我要寫一個全面比領導強的戰士。 可怎麼比呢?指導員、連長不可能和戰士比工作。但有一點可以比,那就是死。在死亡面前,人人都是公平的,這是可比的。就是在這麼一種情況下,我聽到了歐陽海的事。之前我已經寫了兩次劇本,但沒有高潮,沒有結果,還沒形成一個完整的故事。聽到歐陽海的事,我突然一下子明白過來———我得救了。 ▲歐陽海“冤案” 田炳信:您是怎麼發現歐陽海的? 金敬邁:當時我寫不出來了,領導就說你這是不深入群眾的結果,到下面去,和群眾一起摸爬滾打,同吃同住同勞動,屁股要坐到工農兵這邊來!我雖然心裡不想,最後還是去了。 田炳信:到哪裡? 金敬邁:到湖南衡陽的139師。歐陽海是140師的,140師在衡山。我在衡陽還是寫不出來,師領導就帶我到衡山去散心。爬衡山的時候聽說出了件事,有個戰士調皮搗蛋被火車壓死了。我問怎麼回事?說是他沒好好行軍,跑到火車站的軌道上去推一匹馬,說是馬受驚了,跑到軌道上去了。用得着你推嗎?火車來了馬自然就跑開了。結果火車一來,馬還是跑了,人哪有馬快啊,就給壓死了。 田炳信:在當時這是事故吧? 金敬邁:對,是事故,匆匆忙忙把這個戰士給埋了。這個戰士平時跟指導員的關係不好,什麼“搗蛋得很”都是指導員編出來詆毀死者的。 田炳信:那個戰士就是歐陽海? 金敬邁:對,真名就叫歐陽海。當時我就說去看看。到140師跟戰士們聊起來,結果發現不是那麼回事,人人都說歐陽海好,倒是那個指導員雞腸小肚的,讓戰士們瞧不起。當時還有新華社的記者在採訪,一共8個人。當時那麼多人採訪,最後就用了我的那篇稿子,當時我的風格還是很高的,把8個人的名字都署上了。 田炳信:署了8個人的名? 金敬邁:對。因為我看大家都在採訪嘛,而且我們8個人的意見都一致——歐陽海是個好戰士。 田炳信:這篇報道在哪發表的? 金敬邁:《解放軍報》。發表後,歐陽海很快被命名為“愛民模範”,部隊這才把歐陽海的屍體重新挖了出來。 田炳信:當時埋得很草率? 金敬邁:是,草草地在事故現場旁邊埋了,沒有碑,也沒有墳。起出來後,送到耒陽安葬。 報道寫完後,我暗暗藏了一個想法在心裡,我想把歐陽海犧牲的事挪到我小說里那個戰士身上,那就完美了。回來後我跟團里說想寫成話劇,團里說好,但就是這火車上不了舞台——這是很有傳統的,演抗美援朝時把吉普車開上舞台,演《南海戰歌》時把船弄上了舞台,效果很好。可火車太大了。 於是我又想,能不能寫本小說,但因為我沒寫過小說,團里不贊成,認為我是好高騖遠。後來,47軍的政委孫正聽說了這回事,立刻就同意了,他去跟廣州軍區司令員黃永勝說,黃永勝也同意了,就讓政治部通知劇團讓我寫小說。可團領導來跟我談話時我還在賭氣:“不不不,我走都走不好怎麼敢飛?我絕對不寫!”團領導發火了:“你嚴肅點好不好?這是政治任務!”我這才同意試試。 “你要多長時間?”他們問。我說我從來沒寫過小說,怎麼也得給我一年半載的吧。“一個月怎樣?”他們說。 “一個月?哪用得了這麼長時間?兩天就寫出來了!”我說。 田炳信:你誇海口了吧。 金敬邁:他們是故意為難我。哼,老子就是不吃不睡也要在一個月內寫出來。 田炳信:你又賭氣了。 金敬邁:賭了,還真賭成了,28天就寫出來了。 田炳信:多少字? 金敬邁:30萬字。 田炳信:一天1萬字啊? 金敬邁:對,就是用筆寫出來的,那會兒可沒電腦。我特意買了一支派克鋼筆,十多塊錢。鋼筆都寫禿了。 田炳信:那時候可是貴重物品了,您月工資多少? 金敬邁:100多塊錢吧。 田炳信:工資算高的了。那是什麼年月? 金敬邁:是1963年的5月到6月。那時候跟愛人、兩個孩子住一間房,就一張床。天氣又悶又熱,只穿一條短褲衩,點根蚊香,老婆在旁邊扇扇子。夜晚把檯燈用報紙罩好,因為孩子們第二天要上學,老婆要上班,我就趴在桌子上吭哧吭哧地寫,不寫完就不睡覺。 田炳信:這事也只有您才敢做。 金敬邁:是我的性格決定的,我就是賭氣,我就是要寫一個比指導員高明的戰士,就是要證明我一個小兵一個月內就能把小說寫出來。不過我心裡已有底稿了,而且寫這樣的戰士特有創作衝動。 田炳信:那時候您才二十多歲? 金敬邁:三十多歲了,我是1929年出生的。寫這本書我還是花了些心思。首先,這個戰士不是調皮搗蛋的“反”,而是從正氣上來“反”,為此我先花大量筆墨寫了一個好的指導員和好的連長,然後是兩人都調走了,來了一個壞領導——新的指導員。 田炳信:是歐陽海連隊的指導員嗎? 金敬邁:對。寫完趕快就報上去了,結果團里不感興趣,剛好又趕上對印自衛反擊戰,要排一個叫《南方來信》的戲。(此處疑記憶有誤,對印戰爭是1962年。《南方來信》是反映越南戰爭的。——老高注) 田炳信:小說就放下了? 金敬邁:對,排戲重要,領導說了,那是黨交給的任務。 田炳信:你忙活半天,想得個表揚什麼的,結果“辛苦了”都沒一句。心裡可不舒服了? 金敬邁:沒有一句表揚,我又跑龍套去了。當時也沒抱太大的期望,就是安慰一下自己,證明自己有能力在一個月內把一篇小說寫出來。到了9月份,《解放軍文藝》的副主編魯譽來廣州約稿,找了一些名氣比較大的作家都找不到合適的題材,準備回北京的前一天,魯譽突然想起聽說有個姓金的在寫一部小說,馬上就約我見面。我把稿子找出來,蹬輛自行車就去珠江賓館見他。 見了面,魯譽讓我把稿子給他看看。我說別看了,連我自己都看不明白。因為我這人寫字很不規矩,一頁稿紙頭一兩行還能認認真真地寫,到後面就越寫越潦草了,有些連我自己都看不懂,得根據前後的意思來猜。 魯譽說沒關係,反正我明天才走,我在延安時就當編輯,什麼怪字都見過,只要是中國字,難不倒我。我只好把稿子留下。第二天一早他又把我叫去,一見面他就說:“你寫的不是中國字。” 田炳信:什麼意思? 金敬邁:他說你寫的不是中國字,前三個字我認識,第四、五、六個可以猜一猜,到了第七、八、九個字,猜都沒法猜!我說是啊,我寫的字不規範,又趕時間,20多天寫完的。 魯譽大吃一驚:“什麼?你多少天寫出來的?”我說28天。“你28天就能鬼畫符般畫出來,說明你寫得很順啊。這樣,你選幾段讀來聽聽,我晚上的火車,還有時間。一共多少章?”我說十章。“好,第一章選一段,第五章選一段,第十章選一段。” 然後,他給我泡了杯茶。我當時心裡犯嘀咕,我也沒看過怎麼讀呢?一開始讀得嗑嗑巴巴,很多字不記得了,但魯譽這老頭還是上當了,我是演話劇的。 田炳信:哦,你朗誦水平高! 金敬邁:對,我如果寫個三四十分,就能把它讀及格;如果寫個70分,絕對能把它讀成100分!我越讀越來勁,抑揚頓挫,拿腔拿調,遇到不認得的字就臨時編一個出來。第一章我選的是掩埋歐陽海的情節,還是大雪紛飛的季節,然後翻到第五章:火辣辣的太陽……“別別別,怎麼火辣辣的太陽了?剛才不是還大雪紛飛嗎?”我說現在跳到第五章了。“不不不,倒回去,接着往下讀,一段都不要拉。”我只好完完整整地把第一章讀完。我很投入,讀完時自己已泣不成聲。我被我自己感動了。 田炳信:你寫的時候有沒有哭? 金敬邁:沒有。 田炳信:結果讀的時候哭了。 金敬邁:寫的時候只有創作激情,沒空看。 田炳信:那聽的呢? 金敬邁:哭得一塌糊塗,老頭用手捂着臉,淚水往下滴,老頭說:“你這樣讀太辛苦了,打個電話給軍區文化部,把票退了,今晚我不走了,我們慢慢來。我不虛此行,我還沒聽過這麼成熟的初稿。”我整整讀了三天,終於讀完。 ▲主席說“這是個大作家” 田炳信:你每天一早就到珠江賓館去給他朗誦,他是你作品的第一個聽眾啊。 金敬邁:他每天泡好一壺茶,等我給他讀。 田炳信:讀完之後呢? 金敬邁:他說,這肯定是個很不錯的作品,但小同志,你聽我的,要好好改一下,把指導員的形象柔和一下,改好一點,這不影響你作品原來的立意嘛。就這樣,我按他的要求把指導員改成了副指導員,最後又改成了代理指導員,把官僚主義作風改成了調查研究不夠,不是品質問題而是認識問題,是因為誤會造成的,又作了些潤色。 因為原稿的字太草了,我在油印社找了7個人幫我抄稿。每抄1萬字給兩塊錢,30萬字總共要付60塊錢。當時也不富裕,要養活我們夫妻雙方的老人、兩個孩子還有保姆。最後翻箱倒櫃找出一對結婚時丈母娘送的戒指,拿到現在東山百貨大樓旁邊的一家國營古玩玉器收購店去賣。店裡的人說賣東西要有證明,我只好回團里開好證明又跑了一趟。 店裡的人又說:“這對戒指的金子是不值錢的,國家規定金銀禁止買賣。這兩塊石頭不錯,一塊好點的給23塊錢,另外一個20塊錢,一共43塊。”我說43塊少了點,我要60塊。 “不少了,這些金子不能賣,捐出來給國家支援經濟建設,國家可以拿來出口。” 我說43塊太少,能不能加點?人家說不行,也只好賣了。拿了錢回去,老婆說:“不要緊,我來幫你抄吧。”老婆的字比我正規,後來她熬了十幾個通宵抄了17塊錢的量,油印社的人幫我抄了43塊。抄好後我就把稿寄到北京去了。魯譽把它印成一本徵求意見本,當時說只送給總政的首長,但其實是都送了,像總政治部主任蕭華、副總參謀長楊成武,他們看了也覺得好,就給中央送了,毛主席、江青、周總理都看了。 田炳信:還沒公開發表他們就都看了。 金敬邁:對。劉少奇說,這本小說要印1500萬冊,毛主席說“這是個大作家”。 ▲林彪學了我的台詞 田炳信:當時的版本裡有沒有學《毛澤東選集》和學《論共產黨員修養》的情節? 金敬邁:有,但很少很少,是葉群要求突出毛澤東思想才加進去的。我當時想,老是突出為某一個人歌功頌德,人家會難為情的,於是就多寫了一個來做平衡,毛主席偉大,劉少奇也不錯嘛,我們不是強調集體領導、集體智慧嗎? 田炳信:《歐陽海之歌》哪年正式發行的? 金敬邁:1965年。在這之前我發過幾次小脾氣,不願亂改。我的一個老領導陳亞丁,四野時就是我們宣傳部長,很關心我,勸我改一下,我賭氣不干,要走人。魯譽就急了:“你這一走,我的烏紗帽可要掉了,領導要我好好勸你把書改好,你卻撂挑子不幹了!”我想魯譽對我還是有知遇之恩的,走了也太對不起人家,只好同意。改了以後,陳亞丁一看就樂了:“到底是我們培養的革命戰士,很能領會領導意圖,我會向廣東軍區領導打招呼重用你的。”他果然打了招呼,我回來後就人模狗樣的了。文章改了以後,先送給巴金,在《收穫》雜誌上發表,造輿論。 田炳信:什麼時候才完整地登出來? 金敬邁:1965年的7、8月份吧,登完後又作了些修改,加了好多毛主席語錄,不斷地改,不斷地加,到10月《解放軍文藝》才出版。 田炳信:唉呀,我突然間想到,毛主席語錄紅遍全中國首先是因為《歐陽海之歌》紅遍中國,書裡有很多毛主席語錄啊! 金敬邁:開先河地用上毛主席語錄“活學活用,一用就靈”的就是我,那是一個極其惡劣的先河,我心裡有愧。 田炳信:不,不,當時您不一定懂裡面的玄妙,但上面的人知道,所以他們讓您加。 金敬邁:林彪常掛在嘴邊的“最偉大、最正確……”其實就是學我書裡的一些台詞。我為了刻畫人物要有一些語言特色,其中一個人物就喜歡說“最……最……最……”,還有一個“關鍵的關鍵”也是書裡的台詞。後來林彪發言時也經常說:“關鍵的關鍵是……” ▲豐厚的2340元稿費 田炳信:我有個觀點不知您同不同意,毛主席語錄在全中國大量發行,您的《歐陽海之歌》起了推波助瀾的作用。換句話說,《歐陽海之歌》就是“准毛主席語錄”。雖然書裡也有一些劉少奇的《論共產黨員修養》,但份量不多。這本書正式出版時首發多少? 金敬邁:沒統計,反正是一發不可收拾。陶鑄看後以中共中央中南局的名義發文說:“中南地區有閱讀能力的都要好好看看。”當時的中南地區包括河南、湖南、湖北、廣東、廣西、海南等。 田炳信:換句話說,中國的造神運動其實始於您這裡。後來“文革”中很多的英雄人物都是依您創造的這個套路、模式和標準寫的,王傑、門合、劉英俊、王國福都是。 金敬邁:但惡劣的東西很多,我不懂什麼文藝理論,也很反感這個。按照毛主席的教導,按照延安文藝座談會上的講話,本人的實踐證明,一個小資產者和工農兵一結合,屁股一挪過來,觀點立場一改變,他就能寫出好東西。於是乎到處的新華書店在排長龍,劉少奇說印1500萬冊仍到處缺貨,於是全國報刊、雜誌都轉載了,電台也播了。 田炳信:那麼多轉載,您一共收了多少稿費? 金敬邁:《收穫》給了我2040元。田炳信:這可是一筆豐厚的稿酬啊! 金敬邁:對。我交了1700元黨費,剩下340元還了以前欠親朋好友的180元債,再剩下的160元買了一台上海牌收音機。第二筆稿費是《解放軍文藝》的,當時跟我說稿費只能發一次,因為我在《收穫》發表之後又作了修改,他們就送了我200本書,給了300塊稿費。我又交了200元黨費,留了100元,然後再也沒有了。加起來總共就2340元稿費,我交了1900元黨費。 後來我給逮起來了,國務院副總理、公安部長謝富治通知全國的銀行凍結我的存款,結果在北京的沙灘(註:文化部所在地)那邊凍結了我600塊存款。這些錢是我調到中央後,因為我要抽煙、交伙食費,老婆就湊了300塊,老戰友們也湊了300塊,說:“老邁一個人在北京,別讓他為難。”這600塊我存在銀行沒用。等1978年底把我放出來的時候,已是11年後的事了,人家給了我700多塊,加了100多塊利息。 田炳信:11年增值了100多塊。 金敬邁:嗯。 ▲誰殺了蔡永祥? 田炳信:您的書出版後不斷地改,一會增加《論共產黨員修養》,一會又去掉,1963年開始批劉少奇時,據說還讓歐陽海批了劉少奇的書。按說歐陽海一個小兵哪夠格批國家主席嘛?!這一段也是有爭議的,不知是否確有其事? 金敬邁:(語氣調侃)本人1965年已很神氣了,到處作報告,所到之處都被圍着簽名。那年底,先是江青的指示來了:江青同志看了《歐陽海之歌》,認為寫得很好,不容易……但是,有三條個人意見:一是歐陽海是怎麼怎麼要飯的;二是他哥哥被國民黨抓了後怎麼怎麼的;三是最後歐陽海犧牲的幾秒不好如何如何。很嚴肅,告訴金敬邁非改不可。我不知怎麼辦,就沒理。 1965年底1966年初,陳毅老總和陶鑄到廣州時接見了我。當時陶鑄問,這本書大家看後有什麼反應,有些什麼批評意見?我就把江青的三點意見說了。當時在場的有陳毅、陶鑄、王匡(中南局宣傳部長)等領導,他們聽了都不吱聲,陶鑄就跟陳老總說:“陳老總,你說嘛!”陳老總說:“她的事,我不沾,我就喜歡看你們的《羊城晚報》,不看《人民日報》。”陶鑄叫吳芝圃(中南局書記)談,吳芝圃也不談。王匡也不說話,氣氛突然變得很凝重。 田炳信:陳老總是高人啊,“她的事我不沾”。 金敬邁:陶鑄就說,那我說吧,不要一聽到什麼意見就改這部文藝作品嘛,哪有十全十美的?我看這樣子,今後有關這篇小說的修改都要通過我,你是我的兵,我說了算。 田炳信:他是廣州軍區第一政委。 金敬邁:陶鑄多厲害啊,他表態不改了,你江青算什麼!就這麼不改了。後來江青又來話了,命令我去浙江寫蔡永祥,我只好去了。到了南京軍區,幾個主創人員一聽金某來了,還是“皇太后”派來的人,趕快畢恭畢敬地把資料、書稿、提綱一一奉上。我說不能這樣,我們合作吧。 田炳信:最後蔡永祥寫出來了? 金敬邁:沒有。 田炳信:報紙不都出了嗎? 金敬邁:報紙上有,但小說沒有。那個事跡是假的,一看就知道。我在他值勤的那座橋上站崗觀察了一個月,那橋每10分鐘就有一趟列車通過,是個交通樞紐,夜裡燈火通明。當時的材料說,蔡永祥是1點鐘上的崗,夜班值1個小時,事情發生在1點15分,就是他上崗後的15分鐘,一個“階級敵人”在鐵軌上放了一根棍子,企圖顛覆火車。但兩條鐵軌間的距離是1.435米,棍子卻不夠1.4米長,搭上這頭那頭就短了,而且是根細木棍,怎麼能顛覆火車?我說這棍不足以把火車顛覆,他們就換了條水泥的,但裡面沒有鋼筋,火車一壓就碎了。 田炳信:那到底有沒有這件事嘛? 金敬邁:沒有,那條棍子都是後來補充的。 田炳信:人是死了。 金敬邁:怎麼死的也不知道,成了無頭案。報道寫完就完了,但小說我可不能寫,負不了這個作假的責任。我給總政治部主任蕭華打報告反映情況,他很同情我,悄悄告訴我千萬不能再說了。大概蕭華也報告江青說是金敬邁有事請示,於是總政讓我馬上趕到北京。當時大串聯已經開始,火車擠得不得了,飛機票也買不着,最後他們是用小車把我從杭州接到上海,在上海站的月台上把我從列車窗戶塞了進去。 4月11日,江青在京西賓館見了我,辟頭蓋腦就是一頓罵,當時我還不明白她為什麼,後來才明白是她要用我,但要先給我個下馬威,就是“你很牛,但在我江青面前,你要老實點”。這次談話後,我就被指派負責文藝口。接着中央決定接管文化部,具體工作就由我負責。 田炳信:其實您就是文化部部長,只是沒有任命,叫負責人。 金敬邁:不,叫文藝口負責人,我當時的頭銜是“中國人民解放軍負責人”、“中共中央有關方面負責人”,這是報紙上的頭銜。 田炳信:後來《歐陽海之歌》又有改動? 金敬邁:對。江青第一次見我時就斥責我:“我跟你說的話聽明白沒有?聽明白了為什麼不改,書裡有劉少奇的《論共產黨員的修養》是不是陶鑄讓你加的?”我說是我自己加的。“我看你就是中‘黑修養’的毒太深。總政報告說倉庫里還有50萬本《歐陽海之歌》,這‘黑修養’不刪掉不能發行。” 這一次的修改是個很困難的過程。因為370多頁的書中間有兩頁紙引用了兩段“黑修養”,她要把50萬冊書都剪下這兩頁,按原來的字數重寫兩頁不帶“黑修養”的,印好,再找了兩百多個女工粘貼回去。後來一查,不是50萬冊,是65萬冊,足足粘了幾個月。 田炳信:這些書現在還有嗎? 金敬邁:很難找到了。後來改成這樣了:歐陽海看見窗台上有一本《論共產黨員修養》,風一吹,就掉到窗外去了,窗外正好是一個垃圾桶。這一段是我自覺自愿修改的,寫完後送給江青,江青看後復了我一封信,那信我到現在還保存着。信是這樣寫的:“蕭華同志轉金敬邁同志:修改後的《歐陽海之歌》收到了,我讀了以後,覺得比原來的好,可以先發表,以後我再找人寫文章,此致,無產階級文化大革命的敬禮。江青。” 田炳信:那信沒給抄走? 金敬邁:我被抓後全部東西都給抄了送中央,“四人幫”一倒又全部發還了,但有些值錢的東西沒了,像郭沫若給我寫的幾幅字,還有幾千張郵票。我從小集郵,有幾百張龍票,都沒了。 田炳信:《歐陽海之歌》有沒印成外文? 金敬邁:有,好多種文字。 ▲一個錯誤的請示 田炳信:您這文藝口負責人實際上只當了123天就進了秦城監獄,一關連勞改就是11年。大家剛說您紅了,您就紫了,剛說您大紫了,您就變大黑了。回顧這前半生,是否感覺有一隻神秘之手在撥弄您的命運? 金敬邁:我是天生的無神論者。 田炳信:您怎麼概括這段歷史? 金敬邁:不謙虛地說,我很聰明。讓我去管文藝口的時候,我打了三個報告說不干,我不是那種小人得志的人,後來江青發脾氣了:“你不想跟中央合作是不是?” 我說我怕當不好,耽誤了黨的工作。江青說:“你放心,以後給你時間寫作。”她很賞識我,認為我很有本事,首都文藝界是第一個聯合起來不打內仗的。 儘管我對江青印象不好,覺得這個人太難侍候,一會兒一個主意,說話不認賬,但我不敢反抗。後來是她說我反她,一腳把我踢到監獄裡去,我也才落得個完屍。 田炳信:當年您被抓的原因據說有兩個,一是您收集中央領導的“黑材料”;二是您要謀害毛主席。這兩條都是大罪,到底有沒這事? 金敬邁:前一條有。“黑材料”是1967年的事,我是5月23日正式接管文化部的,6月的一天,一個分管電影口的女同志跟我說:“電影家協會有個資料館,裡面有江青三十年代的劇照,共有5部電影是江青演的,每部有幾張劇照。”電影資料館當時被造反派占了,他們在舊報紙、舊雜誌里找那些登過的“反共聲明”、“反黨啟事”、“悔過啟事”,一找到就抓“叛徒”。這位女士比較敏感,她說:“萬一讓他們翻出來影響多不好啊。” 田炳信:你就暫時不讓他們動。 金敬邁:對。 田炳信:這不就對了嗎? 金敬邁:我去請示。 田炳信:哦,一請示就犯大忌了。 金敬邁:我去請示中央文革的戚本禹,碰巧江青來看電影。她問我們談什麼,我便如實匯報:“我跟他商量電影資料館裡那些三十年代的電影文藝小報,是否收上來,免得年輕人不懂當時的歷史造成一些誤解。”她一聽,立刻就生氣地說:“那收什麼呢?你們讓它擴散嘛,擴散嘛!”電影也不看就走了。 田炳信:捅到她痛處了。 金敬邁:戚本禹火了,罵我說你請示什麼啊,你把它收上來不就完了嘛!我只好叫人去收,全收到我那裡。 田炳信:你全看了? 金敬邁:我沒看,但要清點數量嘛,收好後就送去給戚本禹。戚本禹說放我這不合適,你去找公安部部長謝富治吧。我只好去找謝富治。謝富治說我怎麼管得了?你找總管汪東興去。我又去找汪東興,汪東興一聽就說我正要陪主席南行,哪有時間管這事,你還是找謝富治吧。我說是他讓我來找你的。“那你找中央文革的負責同志,我沒時間。” 田炳信:人家都是明白人,都不願沾。 金敬邁:最後我找到文革辦事組的王廣宇,他說:“我給你找個最好的保險柜,你把它鎖起來,誰都不要動。”隔了兩個月,文革組長陳伯達把我兩個手下人帶走了,罪名是搜集中央領導的“黑材料”。我就跟謝富治說是我讓他們去收的,我都報告過了。謝富治說:“你叫他們收的?你好大的膽子。”我說這有什麼膽子不膽子的,戚本禹知道,中央文革的領導也知道,是他們叫我收起來不要擴散,我還向你報告過呢。“哪有這種事,你、你、你胡說八道!你有文字報告嗎?”我說是口頭報告的。“口頭報告哪能作證,你不要血口噴人!” ▲秦城歲月 田炳信:在當時的政治環境下,許多人都比您聰明。再說說第二條罪——“綁架”。 金敬邁:1967年8月11日,我感冒了,領導讓我好好休息三天。那年4月份我是從杭州被送到上海再去的北京,連換洗的衣服都沒帶,這時已是8月份,天熱得有衣服換換,不能老穿軍裝捂着,我就想回家帶幾件衣服。剛好這天,楊成武的秘書跟我說,我們用大豆、雞蛋跟蘇聯人換回來的一架圖-1024飛機要試飛廣州,不如就坐飛機回去。不巧,我到廣州時,廣州正在武鬥,不能降落,飛機只好降在佛山機場,才一會就馬上返航了,我連家都沒回成,就這麼件事。後來因為有林彪要對毛主席下手這件事,就說我飛到廣州組織是策應部隊800多人,組織敢死隊40人,建立了一個4411秘密電台,陰謀等主席到廣州時,自己作為前敵總指揮把主席綁起來,北京這邊就宣布政變成功了。 田炳信:您是什麼時候給抓起來的? 金敬邁:是“黑材料”事件之後,“綁架”事件是抓了以後才硬加到我頭上的,要我來認,我不認。我坐牢後,楊成武他們平反了,重新上了天安門,那我一個人怎麼綁毛主席?我在廣州連輛車都沒有,我還能把主席綁了背着跑? 田炳信:您是在廣州被抓的? 金敬邁:我被撤銷權力後就回到了廣州。 田炳信:抓人後就一直關着,也沒有判刑? 金敬邁:一直關着。 田炳信:他們打不打人? 金敬邁:你了解中國人嘛,打得不輕,很慘很慘,絕對不比日本鬼子善良…… 田炳信:抓您的時候家人都在? 金敬邁:老伴、兒子都在。 田炳信:他們都知道您出事了? 金敬邁:知道,因為我得罪的是最高層,我知道必死無疑。 田炳信:能說說秦城1號監獄的樣子嗎? 金敬邁:當時抓的人太多了,只好把一間房子隔成兩間,離地面很高的牆上有個窗戶,有鐵欄杆。有被褥,沒床單,有個廁所,廁所有個觀測口。 田炳信:能看到書、報嗎? 金敬邁:報紙後來有。 田炳信:在裡面最難熬的是什麼?寂寞還是…… 金敬邁:我在一本書裡寫了很多裡面的情形,讀過的人都說真實。如果《歐陽海之歌》得15分,這本書可得120分。 田炳信:題目叫什麼? 金敬邁:《好大的月亮好大的天》。 田炳信:再問個忌諱的事,想沒想過死? 金敬邁:死過,沒死成。在廣州的時候就自殺過,用小剪子割脖子。 田炳信:給救回來了? 金敬邁:不是,是沒有常識,把肉割開了卻沒找到主動脈,沒死成。 田炳信:聽說您總做一個夢,夢見一隻鴿子老飛不出去,這個夢做了很長一段時間。 金敬邁:我被抓走前養了20多隻鴿子,在牢裡一直做這個夢,到現在都會做。夢裡不僅可怕,而且噁心,讓人窒息:滿地的糞便、滿地的死屍,我一絲不掛,光着腳,在齊腳脖子深的糞水裡爬過去,總算到了窄窄的洞口,有幾個腐爛的人頭長在洞縫裡,人頭的七竅里蠕動着無數的蛆,我身上也是……我常常被自己嚇醒。 田炳信:在秦城一直沒放您出去是吧? 金敬邁:開始時不放,兩個月後就可以放放風,慢慢一個星期能放兩三次風。 田炳信:能不能看見月亮? 金敬邁:看不見,因為晚上不放風。我出監那天是7年來第一次看見月亮,大概是十五。 田炳信:什麼感覺? 金敬邁:就是“好大的月亮,好大的天”。以前的天都是透過方格柵欄看的,32塊方塊,現在看見了,感覺怎麼這麼大的天啊! 田炳信:之後又到河南勞改去了? 金敬邁:在許昌,是部隊的一個農場,那就好很多了,部隊對我還是很照顧。 田炳信:您的家人是怎麼知道您出來了? 金敬邁:我一出來就給他們寫信了。我放出來當天就要上火車去河南,跟李英儒一起,他是個老同志。他臨上火車前回家看了老伴,老伴塞了些錢給他。我已經多少年沒見過錢長什麼樣子了,就向他借1塊錢,想去買信紙、信封。剛要借給我,他又收回去了,說:“你不要找我借,你找我借,他們會說我倆有什麼特殊關係的。” 我就跟押送我的保衛處長說:“我多年沒給家裡聯繫了,我想寫封信,但身上沒錢沒紙沒筆,也沒有信封,你們哪位能借我1塊錢,哪天我跟家裡聯繫上了就還你們。”那位處長爽快地遞給我一本信紙、一疊信封、一長串郵票,都是在北京剛買的。我說我只要一個就行了。 我關在廣州的時候,細心的老伴在一本《紅旗》雜誌里給我夾了一張郵票——《毛主席去安源》,我明白她的意思,就是讓我想方設法給家裡去封信,說說情況。我進秦城後郵票給抄走了,放出來時又發還了,我就用這張郵票將信寄回去了。 我又寫了一封信給姐姐,一封信給在武漢的一個好朋友。我姐姐在電信局工作,先得到我還活着的消息,連忙趕去發電報給我老伴,結果下樓梯時心急絆了一跤,給摔暈過去了,醒過來後就說:“快給我弟妹發電報,電文是:邁弟已來信,詳情另告。” 我老伴收到電報時很難受:“我這麼想念你,你卻先給你姐寫信。”心裡很委屈,好在旁邊有個大姐說:“不急,11點鐘還有送信的來。”她就難過地在旁邊等着,直到郵遞員送來我的信,她才寬慰下來。 ▲監獄裡的數字遊戲 田炳信:您在秦城怎麼打發寂寞?我覺得對人最殘酷的辦法就是不讓他跟外界交流。台灣有所監獄叫綠島,條件很好,但就是讓你一個人呆着,不讓你見人。既不打你,也不罵你,一日三餐有飯吃。最後很多人都給逼瘋了。 金敬邁:秦城裡大概有一半左右的人最後都瘋了,我之所以沒有瘋,是因為本人招數多。牢裡頭有《毛選》四卷。 田炳信:您去讀? 金敬邁:誰去讀啊,我是猜!我猜第374頁有多少個標點符號,48個,好,打開一數,是32個,怎麼搞的?再來,508頁,還猜48個,打開一數,50個,又沒猜中,狗日的。就這樣罵罵咧咧打發日子。 田炳信:還有呢? 金敬邁:本人姓金,漢字裡金字旁的有幾個,一個個地數,圍着牢房轉“8”字,轉一圈說一個,搜腸刮肚地想,然後是金、木、水、火、土,單人旁、雙人旁,所有的邊旁部首都數一遍,筆劃最多的字、繁體字。 田炳信:玩幾天就膩了啊。 金敬邁:還有好多,不斷地想。 田炳信:這是鍛煉大腦,鍛煉身體的呢? 金敬邁:洗手。當時半個月發1/4塊肥皂,洗衣、洗澡都靠它,得省着用,我抹一下肥皂搓48下,再搓48下,就這麼玩。洗完之後,就慢慢地甩手,不用毛巾搽,甩48下,甩得乾乾淨淨。再後來洗澡,天冷洗冷水,先把身體擦熱,左三下右三下,直到全身通紅,洗個澡花兩個多小時。因為牢裡沒有下水道,洗澡搞得整個房間都是水,就用破衣服放在地下沾起水,擰到一隻碗裡,再倒到廁所盆里。一點一點把水吸起來後,擦乾,直到整個牢房擦得油光鋥亮,再把水倒掉。碗還要用來吃飯,也得洗乾淨。 田炳信:真不容易。50%不瘋的估計也半瘋狀態了。 金敬邁:我的“犯罪”欲望也很強,一天到晚就琢磨着怎麼“犯罪”,就是要干點你不准我幹的事,自得其樂。我在裡面抽過煙。 田炳信:怎麼整? 金敬邁:我撿好多個煙屁股湊成一根煙,三個煙頭湊成一個喇叭筒。有時假裝摔跤,有時把鞋子踢出去,剛好把鞋踢到煙頭旁邊,在撿鞋的時候把煙頭撿起來,偷偷收好帶回房裡。第二天放風的時候不能又再摔跤,就得策劃想別的辦法。煙頭撿齊了,沒有火,怎麼點?聽說把棉花搓久了能冒火,可搓死了也不見半點火星。好不容易等到有一晚打雷把電閘震掉了,牢裡點蠟燭,可煙剛點着,電又來了。想着下一次停電不知得等到猴年馬月,我不管那麼多了,乾脆就抽起來,馬上被獄卒發現了:“你哪來的煙?” 我說:“哪來的?你再問我就說是你給我的!”獄卒又驚又怒,又發作不得。 ▲坐牢坐聰明了 田炳信:您現在怎麼看歐陽海這個人物? 金敬邁:這不是幾句話能說清楚的。其實我筆下的歐陽海是我心目中成百個戰士的結合體,我是借用了歐陽海的名、歐陽海的魂,寫一個不服氣的戰士,這是我的思想。歐陽海當時之所以被看得那麼重,就是被當成追尋主席的文藝思想,深入生活,改變立場,改造自己的世界觀,向英雄人物學習開出來的一朵藝術之花。 田炳信:換句話是被政治家利用了。 金敬邁:被大大地利用了,我才有可能從一個普通的創作員一躍而成為全國文藝口的負責人。我歌頌了一個正直、勇敢、無私的解放軍戰士,但由於我的水平問題,人物性格有點左,沒什麼家庭觀念,有不真實的一面,但作為一個藝術典型,作為一種精神,它還是真實的。 田炳信:您最遺憾和最驕傲的事是什麼? 金敬邁:最遺憾的是我已經76歲了,再活也不過一二十年,但我總希望看到一些事實被承認。現在報上經常說我又說了些什麼什麼,裡面有真有假有誤傳,我只想把我的最基本的觀點再講清楚,就是:不批判“文革”,中國就沒有希望——不批判“文革”,我們這個民族絕對沒有希望。如果一個有13億人口的偉大的、強大的民族,都不認真地反思自己做過些什麼,那是一個不清醒的民族,那麼這個民族是沒有希望的。但批不批判,是不是現在就批判,我沒有這個主張,也由不得我。 田炳信:人到晚年能有一個清醒的頭腦也不容易。其實您的脾氣不是當官的料,您也沒有這個準備,糊裡糊塗地上去了,又糊裡糊塗地關起來了,然後又不清不楚地給放出來了。 金敬邁:不,應該說我是坐牢坐聰明了。 田炳信:您說過“寫《歐陽海之歌》的時候我睡着了,現在,我醒了”。最驕傲的呢? 金敬邁:最驕傲的是,我生逢其時。我是南京人,小時候很苦,抗戰時流浪到湖北、四川,不到10歲就開始賣燒餅油條換錢。 田炳信:其實歐陽海的少年就是您真實的感受,據說彭德懷看後也勾起他對童年的回憶。 金敬邁:我為什麼第一次讀的時候哭了呢?因為我是把自己的童年移植到歐陽海身上。我經過了跌宕起伏,當年對我的批判,實踐證明都是錯的。我文化不高,只上到高中,後來的一切都是我在“社會大學”中學來的,有對有錯,但主流是對的。 我想說一句:我無愧今生。

《歐陽海之歌》作者金敬邁。

|

|

|

|

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

|

|

|

| 一周回復熱帖 |

|

|

|

|

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2013: | 高伐林先生,平心靜氣地討論幾個問題如 | |

| 2013: | 女皇武則天為何殺死十位至親 | |

| 2012: | 卡扎菲仇恨中國的原因:精銳部隊被東非 | |

| 2012: | 何雪峰:美國也有公車消費和公款吃喝 | |

| 2011: | 阿波羅網探討馬克思成魔之路, 一切中 | |

| 2011: | 凡胎生之眾生,必有淫慾(從邏輯上看必 | |

| 2010: | 抗戰期間日本鬼子的反蔣介石宣傳(組圖) | |

| 2010: | 毛澤東面相之謎 | |

| 2009: | 元朝為何遲遲不修宋遼金史? | |

| 2009: | 明朝---一個黑色的帝國神話 | |