作者 | 駱偉倩,《異見時刻:“聲名狼藉”的金斯伯格大法官》譯者。現就職於美國華盛頓特區某國際律師事務所,畢業於美國弗吉尼亞大學法學院。

感謝作者授權“雅理讀書”推送本文。

魯斯.巴德.金斯伯格,生於1933年3月15日,逝於2020年9月18日。美國最高法院九位大法官之一,上世紀七十年代女性主義運動法律變革計劃的制定人,偉大的異議者,史無前例的流行文化符號。金斯伯格身上有着無數的標籤。

她在許多方面確實異於常人。比如說,當絕大多數女性人生的最大目標就是找到一個好丈夫的年代,她以哥倫比亞法學院年級第一的成績法律博士畢業;比如說,她戰勝了無數偏見和歧視並成功登頂美國法律界的頂峰,成為了最高法院有史以來第二位女性大法官;再比如說,她在1999年和2009年兩次戰勝癌症之後依然保持健身的習慣,耄耋之年還能做二十個俯臥撐,並在病倒前的很長一段時間裡都保持着每天工作到凌晨兩三點的勤奮。

但金斯伯格並非生來便是無畏的女權鬥士、偉大的異議者。她在漫長人生中的掙扎、疑慮和挫敗,以及她從社會泥沼中奮力而出的勇氣和毅力,才是她最值得敬佩和共鳴之處。正如她在為我翻譯的傳記《異見時刻:“聲名狼藉”的金斯伯格大法官》所作的序中所說的那樣,她希望了解了她人生故事的人們會“發現某些場景似曾相識,某些時刻振奮人心”。

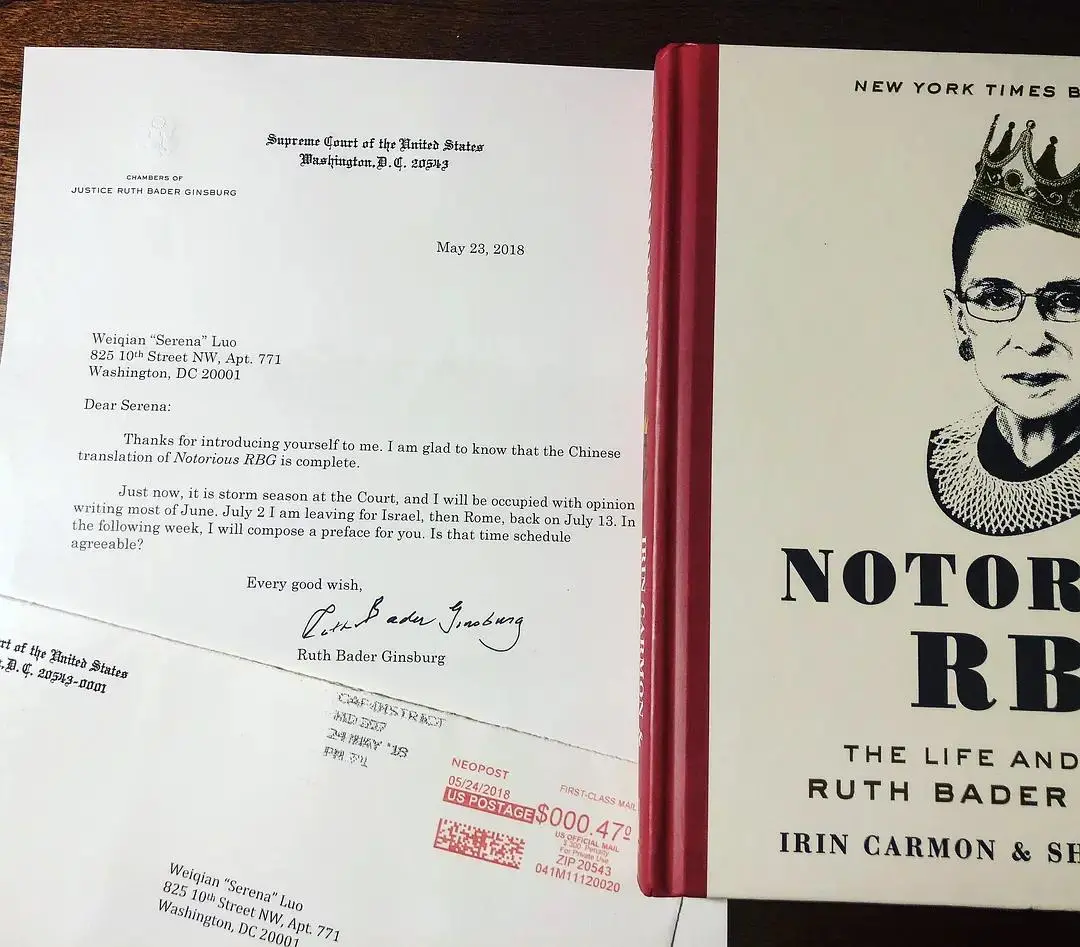

我親身體會過金斯伯格對於法律後輩的善意與支持,因此對於她的逝去感到特別震動。2018年我剛從法學院畢業不久,在華盛頓特區的一家律所里做律師,當時我翻譯的金斯伯格傳記《異見時刻》正在準備出版。我嘗試性地給金斯伯格大法官寫了一份信,詢問她是否願意為我的書做一個短序。沒想到她很快回了信,跟我說過幾周就寫。為了解釋她的延遲,還列出了整個夏天的行程,問我“這個時間安排是否可行”。

這封信現在依然是我最珍藏的物品之一。

這讓當時並不確定她是否會回信的我受寵若驚,字裡行間的溫柔和耐心更是讓我十分感動。這其實也很符合我所了解到的金斯伯格的個性——比起大眾所認為的那個兇悍、霸道的金斯伯格,真實的她其實是審慎、嚴謹、輕聲細語的。

寫這一篇小文是因為我想講一講不特別為人所知,但最讓我感觸的那些有關金斯伯格的小故事,並謹以悼念一個有血有肉、獨一無二的金斯伯格。

1959年,26歲的金斯伯格從哥倫比亞大學法學院以年級第一的成績畢業。但由於她已婚已育的猶太女性身份,她求職時被所有的律所和法學院拒之門外。之後的近六十年間,金斯伯格都在以各種身份努力抗爭這種顯而易見的不公平。但她的目標並非只是打破玻璃天花板,讓自己進入由男性主導的職場。她想要創造一個男人和女人在家庭和社會中都並肩合作、真正平等的世界。

二十世紀六七十年代是美國民權運動如火如荼展開的時代。金斯伯格作為美國民權同盟女權項目的創始人,為女權運動的法律變革制定了詳盡的計劃。

但她的女權主義哲學和計劃卻被當時的許多女權主義者批判為太過溫和,甚至被稱為對女權運動的背叛。這些反對的聲音差點讓她在二十年後與最高法院大法官的提名失之交臂。

其中最為著名的便是金斯伯格對於奠定了美國女性墮胎權的羅伊訴韋德案(Roe v. Wade)所持有的保留態度。對於任何對美國法律史有所了解的讀者來說,羅伊案都是不可能不知道的華墨重彩的一章。這個1973年的最高法院判例明確指出女性擁有不受政府過多干涉的、自由選擇墮胎的權利。幾乎所有的教科書都會指出羅伊案是女權主義運動在七十年代最大的戰果之一,但金斯伯格並不同意這種看法。

金斯伯格並非不支持女性墮胎權。相反,她堅定地認為懷孕本來就是與女性的公平權利息息相關的事情——如果沒有獨立做出各種有關生育決定的自由,女性永無平等可言。在羅伊案同一時期,金斯伯格還作為律師代理了斯科拉科訴國防部長案 (Struck v. Secretary of Defense),為女性爭取墮胎權。在斯科拉科案中,名叫蘇珊的女性軍官因為懷孕而被要求要麼墮胎要麼退伍。金斯伯格想要讓法官們意識到,政府禁止女性墮胎,但當軍隊認為讓女軍官墮胎對自身更有利時卻又要求她們墮胎,是一件多麼諷刺又虛偽的事情。她認為,既然最高法院的大法官們不確定是否應當允許女性墮胎,那麼我們就先從不應當強迫女性墮胎開始抗爭,然後我們才能循序漸進地讓最高法院意識到生育自由是男女平等不可或缺的條件。

不可否認,羅伊案的結論是女性主義運動的勝利,但其法理基礎建立在女性的隱私權之上。金斯伯格認為,這一法理論證禁不住考驗,太容易被政治的傾向而左右搖擺。真正堅實的女性墮胎權必須建立在女性平等權的基礎上。金斯伯格甚至因此拒絕了美國民權同盟希望她代理羅伊案的邀請,因為她認為社會變更應當是逐步累積、一步一個腳印地慢慢發生,“涵蓋範圍過廣的法院判決只會適得其反,必須先靠民間運動和立法機構引起社會變革,然後法院才能改變判例。”金斯伯格當時對羅伊案的判決評論道,“最高法院給予女性的並非她們個人享有的權利。”

金斯伯格是對的。羅伊案宣判之後的四十多年間,已經有了許多的案例使得羅伊案的保護範圍越來越狹窄。而在特朗普治下的日益保守的美國中,羅伊案更是岌岌可危。這一事實也許再次證明了金斯伯格超越了時代的智慧和先見之明。

金斯伯格還公開說過多次,她在做民權律師時代理過的最喜歡的案子是維因伯格訴維因伯格案(Weinberger v. Weinberger),在這個案子裡她代理的是一位喪妻的家庭主夫。當時的法律規定寡婦可以因為需要照顧幼子領取亡夫的補償,但鰥夫則無權享有同樣的補償。金斯伯格認為這樣的法律,“不僅是對女性為家庭經濟做出的經濟貢獻的侮辱,其配偶作為父親的角色同樣不被認可。”當時許多女權主義者不理解金斯伯格為何要為男性爭取權利,有女權同盟提醒金斯伯格她們建立的是女性權利項目,而非男性權利項目,甚至有人指責金斯伯格背叛了女權主義運動。但金斯伯格堅定地認為,如果女性想要平等,男性也必須被解放。

在近五十年後再回看金斯伯格當時的決定,不得不稱讚其天才之處。最終維因伯格案中,金斯伯格在最高法院以9-0大獲全勝,在性別平等法律推進的歷史上寫下了重重的一筆。但也正因為因為這些爭議,金斯伯格差點失去了被提名最高法院大法官的機會,因為當時白宮有所疑慮覺得,“女人們不喜歡她”。

年輕時期的金斯伯格

鄧布利多曾經說過,“反抗敵人需要勇氣,而在朋友面前堅持自己的立場更需要過人的勇氣”。金斯伯格的這種對於自己認定真理的堅持在政治越來越失去底線和廉恥的今天,愈發難能可貴。有人這樣評價身為律師的金斯伯格,“她認為自己是宏大法律體系中的一部分。她只關注法律的結果,而非改變了法律的律師。”我認為十分恰當。

02

今天當人們說起金斯伯格時,第一印象常常是她是女權主義鬥士、偉大的異議者。讓人覺得金斯伯格似乎從出生開始就堅信男女平等,並為之奮鬥了終身。但這樣的理解其實錯失了金斯伯格作為一個鮮活的人,有過的無數思考、掙扎和頓悟。就和你我一樣。

毫無疑問,金斯伯格因為自己的性別遭受了無數的歧視和困難——手握全年級第一的成績卻找不到工作,好不容易找到工作之後卻又因為懷孕而被雇主掃地出門。但最讓我感到心酸和印象深刻的卻是一件比起其他困難來顯得似乎沒那麼重要的小事。

1956年,23歲的金斯伯格考上了哈佛法學院(後來因為丈夫馬丁工作調動轉去了哥倫比亞法學院),當時她的女兒還在牙牙學語。金斯伯格一邊念法學院一邊照顧孩子,但卻依然成績名列前茅,成功成為了《哈佛法律評論》 的編輯。有一天晚上她在圖書館工作到午夜,需要去閱覽室中確認一篇文章的引用是否正確。但門衛依照規定不允許女生進入閱覽室。金斯伯格央求他拿一下那篇文章,她不進去,就站在閱覽室門口看,但怎麼說門衛都不答應。

也許是同樣身為女性,這種以“我們的規定就是這樣”的冰冷拒絕太過熟悉,所以這一個小故事讓我感到特別心酸,一直記了許多年。金斯伯格當時的無助和失敗也讓我原諒了自己人生中許多無力的時刻。我們要抗爭,但有時,只是還未到我們的戰場。

當時的金斯伯格是否意識到了這是性別歧視我們不得而知。畢竟當某件事一直是社會的常態時,告訴自己“別那麼敏感,低頭好好做好自己的事”恐怕是更為容易的事,但平權的種子一定已經在她心中種下了。法學院畢業幾年之後, 金斯伯格於1962年受邀去瑞典學習瑞典語並系統性地編纂一本有關瑞典民事訴訟法的書。金斯伯格當時在瑞典觀摩了許多有關男女平等的辯論,她羨慕地看着瑞典的女性可以自由工作、公開反抗不公平待遇,政府還積極參與消除性別刻板印象的運動。也許正是這個夏天,金斯伯格蓄力多年的女權意識終於真正覺醒了。

金斯伯格的這段人生經歷在悼念她的文章中鮮少被提起,但我卻覺得它有着重大的意義。這證明了即便在充滿了偏見的社會中,人依然可以通過學習改變自己的想法,去追求最為樸素的真理——沒有人應該僅僅因為自己的性別而受到不公正的對待,就是這樣的一個真理。我的女權意識覺醒得很晚,在大學的時候才開始接觸最基礎的概念,但過去人生中所有的經歷都很快變成了我的養料和彈藥。我相信,金斯伯格也是這樣的。

1973年,40歲的民權律師金斯伯格第一次在最高法院辯論。那天她拿到的最高法院律師執業資格卡上,她的抬頭是“金斯伯格太太”(Mrs. Ginsburg),她當時的學生起鬨讓她去要求更改為不帶已婚意義的“金斯伯格女士”(Ms. Ginsburg)。她拒絕了。今天她的目標是贏得這個案子,無需在細枝末節上浪費時間。

這也是金斯伯格一以貫之的人生理念。她一生都遵循了母親對她的教導,“堅持信念、保持獨立,永遠不讓憤怒和憎恨的情緒浪費你的時間與精力。”

金斯伯格的一生是傳奇的一生。我們今天的抗爭是站在巨人的肩上。我們要做的,就是像她那樣勤奮而熱情地去抗爭和奮鬥,去幫助身邊每一個我們可以幫助的人,去團結身邊一切可能被團結的力量。即便歷史進入了灰暗的時期,即便有時生活中充滿了無奈和絕望。

2013年金斯伯格在她的一篇異議意見書中引用了馬丁·路德·金的原話:“道德世界的蒼穹雖長,但它終將趨向正義“,然後她補充道,“只要我們堅守承諾直到終點”。我期待,在短暫的灰暗之後,我們終會迎來一個真正平等而自由的社會。