豺狼在“盲肠”里失踪(俞天任)

辻政信是一头凶暴的豺狼。

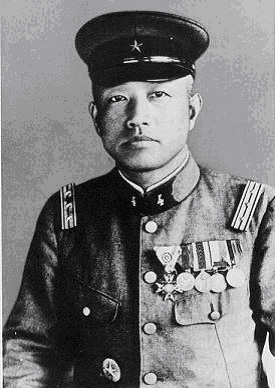

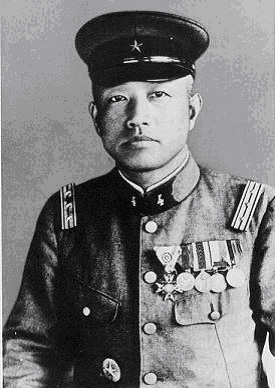

(中佐时代的辻政信)

他集大胆,狂妄,残暴于一身,所有日军参谋军官中无人能出其右。除了石原莞尔发动9.18事变的大胆,牟田口廉也发动英帕尔战役时“要准备什么弹药,遇上英军,枪口朝天开三枪,英国佬肯定吓得屁滚尿流”的狂妄之外。

他大胆。在诺门坎,他抹去飞机标志飞入苏联领空侦察,天寒地冻,飞机出故障迫降在茫茫雪原,飞行员吓得直哆嗦。辻政信少佐呢:“别怕,我会俄语。有苏联兵来了,就骗他们说我们是来投诚的,正好还可以绑架个俘虏回去。”

马来战役之前,为了验证他制定的作战计划,辻政信还是故伎重演。在飞机上涂上泰国的记号,深入泰国马来,一处一处确认英军的布防兵力和炮火配置。

他狂妄,“皇军以一当十”的计算方程式就是他的发明。在战后的1952年8月16日,辻政信还是那么的狂妄,在出马竞选众议员的演说中,他是这样说的:“我和俄国人,支那人,美国人,英国人,法国人,印度人,澳大利亚人,爪哇人,菲律宾人,缅甸人都打过,负过七次伤,身上有30多处伤疤,现在身上还有20几颗子弹。

如果大家武器一样,最强的是日本兵,其次是支那兵,再其次是诺门坎的俄国兵,接下来是印度的廓尔卡兵,第五才是美国兵,英国兵大概第七第八”,其狂妄之气焰一点不减。

他残暴,十五年战争和太平洋战争中,所有大屠杀的现场肯定有辻政信的身影。或者不如说,辻政信所到之处,肯定有大屠杀!他杀平民,杀战俘,甚至杀皇军。

他的残暴还不仅仅是屠杀,在东北,他强迫士兵吃人胆,在马来,他下达命令要士兵吃英军人肉。

他是一个瘟神,所到之处,给中国,菲律宾,马来亚,新加坡,缅甸,泰国人民都带来无穷的灾难。就是他的上官,也都一个个丢官卸袍上绞架。

被他弄得退出现役的关东军司令官植田大将就不用说了。战后马尼拉和新加坡的远东军事法庭判处了第十四方面军司令官山下奉文大将,第十四军司令官本间雅晴中将,近卫师团长西村琢磨中将,第224师团长河村参郎中将死刑。除了本间雅晴由于他老婆亲自向麦克阿瑟元帅求情而被枪决之外,其余都是被在日本军人看来是最耻辱的方式绞死。

不托辻政信的福,虽然麦克阿瑟恨透了山下奉文和本间雅晴们,他也不一定绞得了他们。但辻政信帮麦克阿瑟把山下奉文和本间雅晴送上了绞刑架。

菲岛战役时,菲律宾最高法官桑托斯一家老小落到了川口清介少将手里,辻政信通过第14军参谋长林义秀少将下达了灭门命令。但川口少将还是违抗命令,留下了桑托斯的长子没杀,这总算从绞刑架下逃了一条命,从而只被盟军判处六年有期徒刑,而林义秀少将被判处无期徒刑。

还是这个川口少将,在瓜达卡纳尔岛上和辻政信再度相逢,争吵的结果,堂堂少将居然被大本营中佐参谋解除了指挥权。两人的争吵一直持续到战后,川口从菲律宾坐完了牢,回到日本首先就是找辻政信算账。看过辻政信的《瓜达卡纳尔》的人都会记得那个“K少将”,指的就是川口。

他的同僚上司没有不讨厌他的,喜欢他的就只有和他一起搞诺门坎事件,最后官至参谋本部作战课长的服部卓四郎大佐。

但是辻政信在中下级军官和士兵中很有人望,这主要是由于辻政信很能收买人心。辻政信步抢劫,不嫖娼,可以说很清廉。在上海,哈尔滨,武汉,辻政信都曾亲自带宪兵去砸饮酒嫖娼的高级军官的汽车。最后在泰国曼谷,辻政信到任后的第一个命令就是禁止军官坐汽车兜风。

一次行军训练,官兵们的水都喝完了。而辻政信由于他那疯狂的性格,带了两个水壶。发现大家都断水了,辻政信把大家叫到一起,当着大家的面,把他留的一壶水倒掉,然后继续行军。

但是那些就中下级军官和士兵当时没有想到,正是这样“勇敢”,“正直”,“清廉”的辻政信参谋,把他们一群一群地带上死路。

战争结束了,现在辻政信是参议院议员,而且这次是被自民党除名以后以无所属的身份参选,以全国第三位的高得票率当选的。

但辻政信自己知道:他已经走到了头,死神在向他招手。

辻政信也是一匹孤独的豺狼。

除了服部卓四郎,他没有朋友。像战时只有下级军官和士兵喜欢他一样,现在只有选民喜欢他。国会中人人讨厌他。

讨厌他的理由各种各样。比如左翼就说:“国会又不是参谋本部,干吗要一个败战参谋来指手画脚”,和辻政信一线划开,决不一起掺和。那么右翼呢,也和辻政信界限划得很清,为什么?因为辻政信现在的言论不右翼,起码看起来不右翼。

辻政信现在的政治信条说到根子上很简单:非战中立,承认中共。所以在右翼看起来起码这后面四个字是很有“赤化”的嫌疑的。加上他的秘书朝枝繁春的联共党员,苏联间谍的疑惑,所以别人这么看他也很正常。

那么辻政信是从哪儿来的这种和社会党左派相近的政治信条的呢?他可不是社会主义或者共产主义的信徒。如果说辻政信一辈子尊敬甚至崇拜过谁的话,那就是前陆军中将石原莞尔。辻政信在谈到石原莞尔对他的影响时时这样说的:“先觉的导师(指石原莞尔)对物体的观察方法,对中国,满洲,东亚的思维方式,使我从权益思想到道义思想来了个180度的大转弯,见识的的不同,就有这么可怕的力量”。

(大佐时代的石原莞尔)

所以他的信条只不过是石原的大亚细亚主义,在50年代倒也不能再说一定要搞什么侵略,也出不了什么大错误,但问题第一是美国老大干不干?当然不可能干。至于其他国家呢,听到这段话恐怕首先想起来的是“满洲国”吧,其实不需要其他国家,日本人首先就想起来了。您老还是一边歇着去吧。

所以在政治上,辻政信没有盟友。

几次选举,辻政信都以相当高的得票数而当选。除了他以前的部下之外,辻政信还有一个最好的商标就是“清廉”,而前部下们之所以那么玩命地挺他,也是他的“义气”和“清廉”。

辻政信确实从来没有丢下部下逃走过,诺门坎的时候,他喝住了一群败退下来的士兵:“丢掉了连队长,丢掉了连队旗,你们还是不是日本军人?跟我上”。说着话,带着这群败兵又冲了上去,找到连队长和连队旗以后,“三个人一具尸体,全部要抬回去”。

但是士兵们可不知道就是这位辻政信参谋一次次把他们和他们的同伴们送上死路,他们知道的只是亲眼所见的辻政信参谋从不丢下一个同伴,哪怕同伴已经成为了尸首。

辻政信和他酒色财气俱全的思想导师石原莞尔不同,他不近女色,不爱钱财,是个禁欲主义者。

1929年9月,27岁的陆军大学校学员,陆军步兵中尉辻政信和大阪市的一位官吏女儿结婚,那是他第一次知道什么是女人。

(新婚的辻政信)

第二天,兴奋的辻政信对人说他不知道世界上还有那么好的事情,一个晚上居然咻嘿了十次。这件事一直被人传为笑谈。

但在其他时候,辻政信绝对不近女色,他曾经把一口酒吐在一个要为他来斟酒的艺妓脸上,让同席者都下不来台。

1940年7月,辻政信少佐从武汉冈村宁次的11军军部被弄到南京的支那派遣军司令部。为什么说是被“弄到”呢?也有奇怪的由来。

辻政信少佐从关东军调到11军是作为一种对诺门坎事件的惩戒,所以11军的军官们一开始很看不起他,冈村宁次中将第一次接见他的时候甚至都没有穿军服,只是穿着一件浴衣。但是马上那些白眼看人的军官们就开始后悔了。

冈村中将不知道应该把这位辻政信少佐怎么办,和参谋长青木重诚少将商量下来,先让这位去做“纪委书记”吧。让他去整顿军容风纪,不让他干军务,总捅不了漏子了。

他们错了,辻政信少佐可不会放过一个可以弄权的机会。他带着宪兵夜以继日地在武汉三镇到处抓人,酗酒的,玩女人的,挪用公款的,最后经济参谋杉本浩一少佐被他吓得畏罪自杀,这下冈村才知道这位是刺儿头,留不得。和参谋长商量以后,决定通路子把他弄走,弄到哪儿都行。最后作战参谋安藤尚志中佐走通了支那派遣军总司令部第四课主任参谋堀场一雄中佐的路子,总算把这尊瘟神给送到南京去了。

一天在南京总司令部高级军官食堂,辻政信发现他的座位上放了一把扇子,不经心地拿起来一看,是当时南京最有名的料亭“福宫”的老板娘送来的,顿时脸色一变,对周围拿着扇子扇风的军官们喊道:“福宫老板娘送来的扇子,你们不嫌有腥味?来人,把扇子全部收起来,送回去。”

要知道,在场被这位升中佐还在一个月以后的少佐参谋吆喝的将军中有支那派遣军总司令官西尾寿造大将和总参谋长,前陆军大臣板垣征四郎中将!

辻政信的苦行僧行为,给他带来了人望,带来了选票,但是也给他带了厌恶和麻烦。不仅议员们都不喜欢和他来往,就选民也对他失望。因为辻政信弄不来钱,帮不了他们的儿子找工作,女儿上大学,而这是议员必须干而且必须会干的。

辻政信和他的思想导师石原莞尔不同。石原莞尔有建设欲望,而辻政信是一个彻头彻尾的破坏狂热分子,战时是用枪炮破坏这个世界的面貌,现在是和平时期,辻政信则在用语言破坏这个世界的秩序。

但是和平时期不需要破坏者,所以连辻政信自己都知道(虽然晚了点),这个社会好像要抛弃他了。

但辻政信是不会束手待毙的。

辻政信还是匹机敏的豺狼。

进入陆军幼年学校时,他是“补缺”进去的。什么叫补缺呢?日本学校招生时是公布名次的。紧贴在定额外的考生,如果在定额内的考生因故不来了的时候,由这些考生轮番补进去,这叫“补缺”。

辻政信考陆军幼年学校的时候,是考了51名,恰好名落孙山。但是有一位考生体检不合格,就由他补了进去。但是到毕业时,辻政信的成绩是首席。陆军士官学校也是首席毕业,陆军大学校还是第三名的军刀组。

辻政信对于察知危险和躲避困境有像野兽一样的本能。当年他能从五强国的追捕天罗中脱身而出就是证明。现在他比别人更加清楚地知道自己的两难处境:国会议员这种政治家并不适合他,而他又一定要保持这个并不适于他的位置。因为他是辻政信。用一句别人评论他的话:“辻政信从一介少佐开始就在操纵日本”。他习惯了这种地位,习惯了这种社会精英的感觉。他无法习惯被岸信介开除出自民党的遭遇,虽然他和岸信介短兵相接,在选举战中大胜,可是身份不一样了,他现在是无所属,无党派,也就是说在国会无权发言。

(辻政信在国会演说)

习惯了在权力中枢的感觉,当年他一个小小的少佐就能挑起几万人的厮杀,现在叫辻政信如何忍受?经过深思熟虑,辻政信定下了一个突出奇兵的作战计划——去老挝。

为什么是去老挝?

上个世纪六十年代初期的世界上有三个热点:古巴,刚果和老挝。

古巴大家都知道,刚果则指的是刚果(利)。独立后因反感利奥波德维尔是原宗主国比利时国王的名字把首都名字改成了金沙萨,故称刚果(金)。1960年9月14日陆军参谋长蒙博托发动政变,杀害了总理卢蒙巴。海政文工团那时候有个话剧叫《赤道战鼓》,说的就是那件事。后来蒙博托又干脆把国名都改了,叫“扎伊尔”。

非洲的黑兄弟什么都好,就这没事改国名真受不了。比如说“达荷美”,多好的名字,愣要改成“贝宁”;“坦咯尼喀”和“桑给巴尔”成了“坦桑尼亚”那是因为两个国家给并了起来;“阿联”和“埃及”也是扯不清楚的事;“塞拉勒窝内”改成“塞拉利昂”倒是好读,不过老冰到今天还没有弄明白“西南非洲”和“纳米比亚”到底哪个是正式国名;“罗得西亚”怎么就成了“津巴布韦”;就知道嫌“莫三鼻给”不好听给改成了“莫桑比克”的倒是中国人。

现在的人不像老冰那时候的人那样对非洲那么熟悉了,不信去问问关于“加纳”除了足球还知道些什么,能说出“现代非洲之父”是一个加纳人叫恩克鲁玛的可能不多。可要知道当年西方红卫兵可是举着毛泽东,胡志明,金日成和恩克鲁玛这几个敢跟“帝国主义”叫板的好汉的画像游行的。

扯远了,用辻政信的“言”来归正传吧。这三个热点中,辻政信最重视的是老挝。他对女婿,当时的“富士急行”副社长,后来当了社长,现在是众议员的堀内光雄说:“老挝是人身上的盲肠,看起来没用,一旦发了炎是会要命的。”

加一句,这个堀内光雄就是上次小泉搞邮政改革时辞去派阀会长不干也要造反的那位,结果后来被小泉给从自民党除了名,真是有其丈人必有其女婿。

老挝出了什么事呢?

1960年4月,老挝选举,以富米诺萨万为首的“保卫国家利益委员会”(CDIN)在美元支持下买到了59议席中的39席。但以苏发努冯亲王为首的左派NLHS(“老挝爱国战线”,即“巴特寮”)不干,苏发努冯亲王干脆逃出万象(那时正好被监禁),去往了北方桑怒根据地。

到了8月,乘政府要人全去了琅勃拉邦参加西萨万国王的葬礼时,一个叫贡勒的上尉又发动了政变,占领了万象。结果就是新国王指名苏发努冯亲王的哥哥(当然是异母)富马亲王成立中间派政府。

右派的富米诺萨万不服这个政府,派兵去攻打。谁知道这个中间派又和左派巴特寮联合了起来,势力还越来越大,但是被亲美的大邻居泰国切断了经济援助,这下子富马亲王没了办法,只好去求苏联人。捎带着就干脆和巴特寮组成了联合政府,这下子苏联顾问,中国顾问,北越顾问全来了。

本来美国人在这个兔子不拉屎的小国那么起劲的捣腾就是怕苏联人和中国人也跑去一块捣腾,谁知道捣腾来捣腾去还真烧香引来了鬼,把共产党全给捣腾来了。这下子山姆大叔的脸上挂不住了,出动了他们精心训练多年的苗族武装,也就是常常能听到的所谓“王宝匪徒”,帮着富米冯萨万把万象又给抢了回来。国王就指派文翁亲王成立新政府,富米冯萨万任副首相兼国防部长。而富马亲王跑到查尔平原去成立了流亡政府。

这一下一个国家就有了两个政府,美国泰国南越支持万象的那个,苏联中国北越支持查尔平原的那个。和古巴,刚果不一样,这次是和原来韩战相似:共产主义阵营和资本主义阵营的代理战争。辻政信的语言应验了:盲肠发炎了。而且越发越邪乎,最后战火烧遍整个印度支那,连五万美国大兵都成了异乡之鬼。

所以辻政信要去老挝,他想阻止这场亚洲人杀亚洲人的代理战争。如果他能成功,则又是马来之战的重演,那次为辻政信赢来了“战争之神”的名声,而这次则能为他赢来“和平之神”的名声。

1961年3月下旬,辻政信在议员会馆对林秀澄是这样说的:“池田(勇人)首相说我对东南亚很熟悉,要我去现地看看,观察一下老挝越南的情况。汇总了以后给首相一份报告,6月份首相访美时和肯尼迪总统会谈时能够对东南亚局势提出日本政府的看法。”

这位林秀澄是何许人也?辻政信为什么要找他?林秀澄是原陆军大佐,驻印度支那的38军参谋兼宪兵队长,在此之前还做过上海特高课长。辻政信的一年前辈,陆军士官学校35期毕业。战后被法军抓了起来,本想当战犯来审判,但是结果是作为军事顾问参加对胡志明军队的作战。法国人失败撤退以后,林秀澄大佐又加入了美国中央情报局,在原飞虎队的陈纳德将军指挥下一直在印度支那工作,可以说是真正的印支通。

印度支那有广义和狭义之分,狭义的印度支那是指的法属印度支那,就是越南老挝柬埔寨三国,而广义的印度支那则是指的夹在印度和中国之间的五国,还要加上缅甸和泰国。辻政信只对缅甸和泰国熟悉,对越南所知不多,对老挝和柬埔寨则几乎一无所知,所以要找林秀澄了解情况。

如果说中国在两千年里用文明在东亚和东南亚的历史上留下了自己的影响的话,那么在20年里日本则是用暴力在东亚和东南亚的历史上打下了自己的烙印。要谈东亚东南亚的现代史,绕不开日本。现代东亚东南亚历史的每一章节都有旧日军参谋的鬼影在活动。

林秀澄为辻政信提供了CIA绘制的印度支那地图和联系人员名单。

但是,真的是池田勇人首相要辻政信去印度支那的吗?这点几乎没人相信。辻政信假传圣旨可不是一次两次的了,再者说了池田勇人干嘛要去管印度支那的闲事?老挝开不开打,谁和谁打关池田首相鸟事。池田首相的上台就有点不太光彩,一直和岸信介在日美安保条约问题上对立甚至辞去国务大臣的池田勇人,突然在1959年6月以通产大臣的身份再次在第二次岸信介改造内阁入阁,那时就有人在怀疑是不是岸信介答应了把自民党总裁让给他以换取在日美安保问题上的让步。

现在池田当上首相了,当初的怀疑得到了证实,顿时所有攻击的矛头直指池田的人格问题。池田的解决方法很简单,提出一个“所得翻倍”的口号,大家都有了钱,工资翻了倍,谁还去管首相的“君子豹变变了节”的问题?俗话不是说“有奶就是娘吗”?变了节的老母猪只要它有奶,那就是硬道理。

所以池田除了经济问题之外,不可能去管什么闲事。

再从辻政信出访的经费来源也可以知道是不是池田让辻政信到老挝去的。

如果是首相提出来的,那么费用应该由内阁官房出。可是辻政信的费用只拿了法律规定的国会议员海外出差费的60万日元。那时日元的汇率低(360日元兑1美刀),这笔钱不到1700美元,不够。

外务省还给了11万日元,算下来也只有300美元。辻政信把自己长期收集的刀剑什么都卖了,还是不够,后来自己去找日本航空董事长,时任经团联副会长的植村甲午郎个人赞助,才算凑齐了旅费。

从这就可以知道,不是池田勇人请辻政信去的老挝,而应该是辻政信自己毛遂自荐,在池田勇人面前夸下海口,说能用三寸不烂之舌,劝得双方化干戈为玉帛,猛叙同胞之情谊。池田勇人当然不反对,又不需要出钱,又不需要出人,真有个什么结果,还能坐享其成,这么的好事到哪儿去找?

辻政信的计划到底是什么呢?从他和秘书朝枝繁春(就那位在中国粮油食品进出口总公司香港分公司门口大喊“毛泽东万岁”的),女婿堀内光雄等人的商量来看,他是准备由曼谷经金边去万象,最后到河内。面见老挝的苏发努冯亲王和北越的胡志明主席,从他们嘴里问出停火的最低条件,从而向肯尼迪总统提示。想促成双方和解。

这几乎是不可能的。辻政信只是一个军人,虽然现在他是国会议员,但他不是一个合格的政治家。他把问题想得太简单了,老挝内战,早就超越了同室操戈的范围,已经成为了两大阵营对战的前哨阵地。无论是共产主义阵营还是自由主义阵营都不会罢手不干的。

但辻政信就是辻政信,他就要试一下,赌一下。

如果说辻政信完全是一个莽汉也不对。他很清楚地知道此一去凶多吉少,其中的任何一个国家的任何一派力量都有充分的理由和可能要他的命,还不包括当地残留的旧日军士兵和仍旧在那一带活动的英国情报机关。

那他为什么还要去?

在佐藤荣作内阁当过北海道开发厅长官,田中角荣内阁当过建设大臣的木村武雄的回忆也许可以揭开谜底。木村回忆说辻政信去老挝之前,曾经对木村说:“现在对谁也不能说,其实我是在找死的地方。每天晚上一闭上眼睛,死去的部下们就都站在枕边,对我喊着:‘快来,快来’”。

冤魂缠绕。

出发前一星期,辻政信去他太太家参加那边的葬礼。看着死者的牌位上的戒名,辻政信突然对和尚说“给我也起个戒名”。

“辻家是净土真宗,贫僧是曹洞宗,没法起戒名”。

“我这就改宗。”

结果,那和尚给辻政信起了个戒名叫“大澄院殿辉国政信大居士”。

辻政信带着这个戒名就动身了。

1961年4月4日上午9点半,法航318航班带着辻政信起飞前往南越首都西贡(现在的胡志明市)。

那年他小儿子考上了东京大学,那天正好是入学典礼。亲友们们都劝他先参加了小儿子的开学典礼以后再走,主要是大家都在忌讳这个“4.4”,怎么读怎么像“死死”。但辻政信听不进去,以机票已经订好了为理由。但其实应该这么说,“死死”算个鸟,很大程度上辻政信就是准备去死的。

下午在香港转机,本来辻政信约好在机场见汪精卫的卫队队长陶孝洁。当年在奉化公祭蒋母就是这个当年任汪伪宁波专员的陶孝洁和辻政信中佐,而两人均因此“功德”而逃脱性命。

但是机场上没有陶孝洁的身影,来了一位自称是陶孝洁的朋友的人告诉辻政信说陶已失踪。

陶孝洁知道辻政信的计划,他本来应该在现在给辻政信有关北京的情报。他的失踪预示着辻政信的印度支那之行出师不利。

下午5点半飞机到达西贡机场,辻政信在日本驻南越大使久保田的陪同下住进了西贡的CONTINNENTAL HOTEL。

4月6日,辻政信拜会了南越总统吴庭艳,询问有关对北越的看法。接下来在从战前开始就一直在东南亚一带活动的大南公司松下光广社长的陪同下和华侨侨领见面,了解印度支那的情况。

4月9日辻政信到了金边,想从北越商务处弄到进入北越的签证。但商务处阮处长告诉辻政信说商务处不办理签证业务,要得到签证可以向香港或者仰光的北越领事馆申请。

但是这两个地方都是英国人势力圈,英国人无论战中还是战后都没有忘记辻政信参谋。一次辻政信向英国大使馆申请香港入境签证,“MASANOBU TUJI”这几个字刚刚出来,就被一口回绝。

所以行不通,辻政信只好4月10日从金边去了曼谷,去见几位在他的最后时刻应该见的人。

辻政信在日本大使馆武官伊藤知可士一等陆佐(大佐)的陪同下,去拜见了泰国前首相阿拜翁和泰国工兵司令阿图少将。阿拜翁就是在战时和日本合作的首相,而看过《潜行三千里》的人都知道这位阿图少将,只不过当时阿图还只是少校。阿图毕业于日本陆军士官学校,而他在陆士时的中队长(连长)就是辻政信大尉。因为这层关系,所以辻政信当年才能在阿图的掩护下顺利从英军的搜寻中脱身。

当然不会忘记去参拜曾经在那里躲藏过的寺院。

4月14日,辻政信乘坐泰航去往万象。

在机场迎接的是日本大使馆的金城辰美和东京银行万象支店的总务兼翻译赤坂胜美两个人。

驻老挝大使别府节弥已经接到外务省指示,要他协助辻政信议员。但是他告诉辻政信帮不上忙,无法接上和巴特寮的关系。

现在已经不是战时,而辻政信也已经不是大本营参谋。再抬出“首相的意愿”,身为外交官的大使也不认那壶酒钱,大使就坚持一条:日本国大使不能听任日本国民去冒险!从这里出发去北越,根本就不可能:要穿越右派,中间派的控制区,然后再进入左派巴特寮的控制区,然后再取得左派的信任而去往北越,如何可能?真要去的话,不如采取上次去中国大陆的方式,从北京得到去北越的签证,要不然从莫斯科也行。

不行,不能让中国人和俄国人知道,这是辻政信的想法。

辻政信要求赤坂胜美帮他弄到巴特寮的通行证。赤坂胜美的回答是他正被老挝政府当做危险分子在监视着,如果发现他在和巴特寮情报机关联系肯定会有杀身之祸,不行。

Kao,辻政信参谋还不知道有什么客观因素可以阻拦他的计划的。这也不行那也不行,本参谋自己硬闯行不行?

第三天,4月16日,辻政信就自己硬闯了,结果是刚出万象就被检查哨卡给卡下来了:“什么地干活,路条没有的干活?回去的有”。

就这样辻政信也还是不服,回头再找赤坂去商量。

可能是看到辻政信是非去不可,赤坂只好说:“我认识一个和尚,他哥哥是巴特寮游击队的连长,这几天就在万象周围活动,找他去试试看”。

就这样,1961年4月21日清晨7点,金城驾驶着一辆“大陆巡洋舰”把身着袈裟的辻政信和赤坂送到了通往琅勃拉邦的13号公路上。

从车上下来的赤坂,交给辻政信几个信封,里面是他亲手写给苏发努冯亲王等巴特寮要人的介绍信和给各地部落酋长的路条。

这赤坂胜美是什么人?他开的介绍信能管用?

以后再回答这个问题。

身穿袈裟的辻政信背上背的头陀袋里装着国会议员的公用护照,议员徽章,旅行支票,西服,雨衣,文具。还有辻政信自己准备的“护身符”:他和周恩来总理,纳赛尔总统,铁托总统的合影照片,准备向巴特寮证明他的社会关系。

辻政信又请金城帮他拍了两张照片,一张单人照,一张和赤坂的合影。

(辻政信和赤坂胜美的合影)

辻政信走上了13号公路,向查尔平原深处走去。

根据约定,前方十公里处,那个小和尚应该在等着他。

这是人们最后看见辻政信。

豺狼就这样在“盲肠”里失踪。

一星期后,小和尚回到了万象。小和尚带回了辻政信的雨衣交给赤坂胜美作为已经把辻政信平安交给巴特寮游击队的凭证。

可是从那以后就没有人见过辻政信,无论是死的还是活的。留在这个世上的,只是各种各样真伪莫辨的传言。

可以说辻政信是被幽灵附体,被那个半世纪来一直在东亚,东南亚上空徘徊不去的幽灵,那个“大亚细亚主义”的幽灵附了体了。“大东亚共荣圈”是随着广岛和长崎的蘑菇云而一起烟消云散了,但那个从孙中山,头山满们开始,被石原莞尔最后完成的“大亚细亚主义”则从来没有消失过,辻政信战后最早的政治活动就是从“东亚联盟”开始的。

从辻政信,到后来的日本赤军,再到《中日友好条约》的“反霸条款”,一直到现在的“六国会谈”,总让人联想到当年石原中佐的“东亚联盟”。这里值得指出的是,所谓“东亚联盟”和那个臭名昭著的“大东亚共荣圈”毫无共同之处。那个“大东亚共荣圈”是那个被石原中佐称为“东条上等兵”的家伙根据大川周明的梅毒理论所炮制出来的莫名其妙的玩意儿。而这个“东亚联盟”则是石原的“大亚细亚主义”生出来的先天不足的玩意儿。

为什么先天不足?道理很简单,东亚各国到现在还没有学会“平等待人”这个词,不是“从奴隶到将军”就是“从将军到奴隶”,不再吵个百把年,平等不了。别看这欧洲人现在点起欧元起来哗哗哗地挺眼馋,人家那是打了多少年才打明白过来的。人要有点长进,不是那么容易的。

但是那个“东亚联盟”也确实能迷糊人。这不,从辻政信周围的这几个人身上就能闻出那种怪味。

在曼谷陪同辻政信的那位日本大使馆武官伊藤知可士一等陆佐是什么人?他可是陆军大学校57期毕业(陆军大学校总共只有60期)的驻印度支那的原陆军第21师团少佐参谋。1943年他在陆大时的兵学教官就是辻政信中佐。战后辻政信在军统局掩护下逃亡时,两人在西贡还见过面,然后在日本掩护辻政信的那些人中,还是有这位伊藤知可士的名字。

还有那个赤坂胜美呢?那个一米六一的小个子当年可不是什么皇军精英,当年只是驻泰国的第22师团的一名无线电曹长,同样是在泰国的辻政信大佐参谋对赤坂曹长来说那是大大大的长官,没来往的。

终战时赤坂他们部队正好在越南北部的清化,照规定是向国民党军投降,25岁的赤坂不乐意向国民党军投降就开了小差,参加了胡志明的越南民军。胡志明就派他去当自由老挝的教官,并且给了他个中尉军衔。从此,赤坂曹长消失了,取而代之的是法国人闻风丧胆的塔昂·罗普中尉。

讨了个北越老婆,1953年成了塔昂·罗普上尉,1954年居然成了川圹省副省长!

日内瓦和约签定以后,巴特寮退往寮北。赤坂在万象处理些留守事宜时被右派政权抓了起来,虽然后来看在是日本人的分上又放了他,但还是一直紧密监视着他。想从他身上找出巴特寮的情报网。正好这时东京银行开设万象支店,赤坂就去做翻译兼总务,因为赤坂除了法语和越南语之外还通傣语苗语和其他说不清是什么语的老挝人讲的所有语。

像赤坂这样在天皇宣布了无条件投降以后还仍然自愿或被迫地参加东亚东南亚各地的内战外战的日本军人有多少?没有人能做出准确地统计。所知道的只是东亚东南亚所有的交战方都有日本军人在参战,有日本参谋在划策。

是不是有点像“东亚联盟”那么回事?那些日本人可真的像白求恩那样,把“各国人民的解放事业,当作自己的事业”了。只有风险,没有报酬,但真有人干,还干得挺欢,欢的邪门。

但那个“东亚联盟”仅仅是一个幽灵,并不是事实,也成为不了事实。所以辻政信也就失了踪。

有人说他被英国情报机关杀了,这完全有可能,英国人在东南亚一带有自己的传统优势,女王陛下的007们似乎也有义务为女王的臣民们报仇。

有人说他被当地残留的日本军人杀了,这也有可能。除了像在1974年投降的小野田少佐那样是和大部队失去了联系,没有接到投降命令的之外,还有为数众多的原日军官兵,因为所谓“大陆情结”或是讨厌那个好战的祖国及其好战的上官而不愿撤回日本,留在原战区参加各地的内战外战。这些日本兵中肯定有人对辻政信恨之入骨。

有人说辻政信是为了传说中的“山下财宝”去的印度支那,这点看起来倒不太真实。首先辻政信不是一个对金钱执着的人,当年在战场上所犯罪行累累,但从来没有过抢劫罪,所以犯不着在和平年间去冒这种险。其次是由于在马来之战中的成功,辻政信在执行完对新加坡华侨的大屠杀以后就被升任大本营陆军部(参谋本部)作战课战力班班长,离开了马来半岛。但他并没有立即去大本营赴任,而是自作主张去了菲律宾战场,而当他重返印度支那的时候,山下奉文已经不在马来了。所以即使真有所谓“山下财宝”,辻政信也不可能知道。

但是如果说是为了那23根金条,倒不是没有可能。

那23根金条是怎么一回事呢?

1945年,辻政信在军统局掩护下逃出泰国,途经越南的时候,因为等待戴笠的指令在河内呆了不少日子。17度线以北的日军由中国战区司令官受降,所以当时占领北越的是国军。驻河内的日军38军(司令官土桥勇逸中将),投降完了就全被国军给扣起来了。

扣起来干嘛?“查战犯”。

这不挺好吗,甭管他是新编成的的师团还是老师团,佐级以上军官肯定到过中国大陆,查不出几个战犯才有了鬼。

嘿嘿,你要是这样想,就把国军想得太好了。国军要是真能查战犯,估计三年后就不至于搬家去那个小岛了。国军的所谓“查战犯”,“查汉奸”,全是“查腰包”的另外一种说法。掏出钱来,就什么事没有了,要是没有钱呢?把你撕拉撕拉地干活,你到底有没有钱?

可是军人还真没有什么私房钱,那就等着上绞架了?那倒不,国军也是仁义为本,不胡乱杀人。你不没有钱吗?现地开馆授徒办学习班教你弄钱,哼哼,别看打仗打不过你们,弄钱你们可弄不过爷们!你不没钱吗?公款是不是钱?你们的房子,车子一卖掉不全是钱吗?怎么那么死脑筋?

鬼子们傻了,那可是公款公物,按照盟军的规定,现在所有权属于中国国民政府,不能随便处理?

——嘿嘿,属于国民政府?你给卖了不就不属于国民政府了吗?

——那是犯法行为,不能那么干。

——就是说你自个选战争犯罪是不是?

就这样,条子,车子,房子,票子,婆子全没了,当然战犯也没了。

老冰一点没有往国民党身上泼脏水。国民党的所谓查战犯,查汉奸,其实就是那么一回事。要蒸那包子可就没意思了,怎么说都是同胞。

辻政信在《潜行三千里》里面说,进驻越南的国军的军纪是坏到了极点,尤其喜欢抢劫。但是就一件坏事不干:没有强奸妇女的。为什么呢?因为当地的妓女价格已经和免费没多大区别了。

当时38军的高级参谋岩国泰彦大佐和辻政信商量,当时38军军部还有23根金条,照这么着肯定要落到哪个国军将军的腰包里去,不如先埋起来,以后找机会再挖出来。于是两人就在法国总督府里找了个地方埋起来了。

但是岩国大佐1949年10月刚回国就死了,知道这个秘密的就只有辻政信一个人了。辻政信搞政治需要钱,不止一次地动过这笔金条的脑筋。23根金条,用日本的算法是两贯三百匁,一匁相当于3.75克,全部是8625克黄金。但那是埋在胡伯伯的脚底下,不容易取出来。辻政信曾经专门让朝枝繁春去和越共做生意,目的就是找机会把这批金条弄出来。但是朝枝的生意没做成,这批金条就一直在那里躺着。不知道那笔金条现在怎么样了。那位去越南旅游,带把锄头去,到法国总督府挖挖看,没准能挖出来一注财宝。

好,23根金条交待完了,现在回到正题上来。

根据现在掌握的资料来看,辻政信到了中立派控制的巴砭,中立派政府的内务部长冯沙万在1962年6月23日的记者招待会上证实了这一点。冯沙万还给辻政信签发了前往左派巴特寮控制区的通行证。

辻政信不是步行穿过查尔平原,而是乘坐联络用苏制安2式飞机去的。

以后在巴特寮控制的坎开,有传言说辻政信见过苏发努冯亲王。

1963年7月3日,苏发努冯亲王在回答日本《产经新闻》野田记者的采访时,对这个问题不做任何回答。在野田一再追问下,笑笑说:“建议你去问问富马亲王,我不知道。”

什么意思?

野田确认了的事实就是亲王的王妃脖子上有一串珍珠项链,那是驻曼谷的日本大使馆为辻政信参议院准备的用来送人的礼物。据亲王的秘书说是一个日本人送的。

那以后辻政信又去了哪儿,遇上了什么,没有人知道。

1965年6月1日,辻政信的参议院议员任期期满。1969年6月28日,基于家族的申请,东京家庭裁判所根据日本《民法》正式宣告辻政信于1968年7月20日死亡。