| 聊聊詩詞音韻學 |

| 送交者: 巴蜀頑石 2017年08月13日20:48:26 於 [詩詞歌賦] 發送悄悄話 |

|

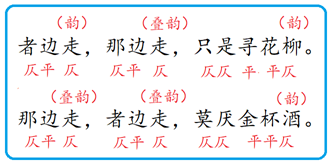

聊聊詩詞音韻學 巴蜀頑石 前兩天發了篇對古詩韻味的調侃短文,說是給大家湊樂,其實是想引發壇中文史界的內行們多點撥點撥如何更好地掌握詩詞古韻的迷津。 學習詩詞,一個最大的“坎”就是怎樣把握好詩韻詞律,以及處理好詞組的平仄音韻關係。千百年來我們這個民族,尤其是引領風騷的歷代文化人卻一直沒能解釋清楚這個問題。詩詞音韻把握量度上的繁複,讓不少人望而怯步,不敢深探究竟。加上如《欽定佩文韻府》(一百零六卷)和《御定詞譜》(四十卷)等洋洋大觀的巨著,囊括範圍之廣,收錄範例之多,更讓不少人想學又不知從何着手學起。究其根源,在於千百來中文語音實無統一音韻規律所致。傳承中華文化、讓更多的人能讀懂古詩詞並喜歡這塊文化瑰寶,理當歸納出一套更科學的,而且容易掌握的詩詞韻律來才行。否則詩詞也會像京劇和其它一些傳統劇種那樣,在現代生活語言變化無窮的浪潮衝擊下,面臨調零消失的危險。 近代物理學,尤其是聲學研究的成果,完善和推進了西方語音學。受西方文化的衝擊,上個世紀初中國出現了新文化運動,除白話文的推進,中文也開始有了藉助聲譜分析、進而以漢語拼音為基礎的現代語音學。隨後五十年代推行普通話,規範並奠定了標準的漢語發音律。尤其是對聲母和韻母發音的歸納,將自古煩乏的音韻律,總結為聲韻母各23個。由46個聲韻母排列組合,足以概括並表達所有能見到的實用漢字的發音。這是中國文化近代以來一個不亞於文字書寫和筆畫簡化的進步。如果我們以漢語拼音規範的普通話為標準音,那麼可以把自古繁複的詩詞韻律簡化為兩句話: 一, 音韻以漢語拼音韻母表為準,這樣所有中文文字均可歸納 入二十三韻之中。 二, 定義漢語拼音一二聲為平聲,三四聲為仄聲。 這樣足以讓大家起步寫古詩和填詞而不會犯難於滿足韻律的要求,不信大家可以試試。這裡還有一個小訣竅,那就是在模仿前人之作時,要注意斷詞取韻。前人範例所用如為雙字詞,你的模仿也最好採用同調雙字詞。所謂同調就是平仄相吻合的意思。再就是古文斷句的基礎上要求進一步做到斷詞和斷調的準確。這樣仿學出來的詩詞韻率會更接近原作的格調。尤其是填詞更要力求做到這點。說到斷句,古人斷句無逗號。更科學的辦法是把舊法斷句改為以逗號“斷節”和句號“斷句”。這一新韻律規則可以經受物理聲譜學的檢測而又不違反古人的韻律要求。相反,我們用聲譜學去驗證古人的踏韻作品時,不難發現許多詩詞還真是李白當年戲稱的“浪得其名”之作,這當中甚至包括一些大家作品在內,經不住嚴格聲韻律的檢驗。比如當年一些詩詞大作中常常把“音”和“應”混韻為同韻,實際上應判為錯配。不怨前人,是當時的音韻學建立在不科學的人為感覺的方法之上的緣故。 隨着人類進步的進程,人工智能化技術的繼續發展,文字轉語音或語音轉文字,以及語音綜合與識別技術的進一步推廣,漢語語音聲韻的這項進步所具有的重要性還將得到更多的驗證。 作為實例,我們來品品後蜀王王衍的《醉妝詞》,經分節斷句後整詞可書寫如下: 者邊走,那邊走,只是尋花柳。 那邊走,者邊走,莫厭金杯酒。 在《御定詞譜》中,本詞牌定義為單調,二十二字,六節、兩句。三仄韻、三疊韻。全詞韻調可分解表示為:

各位可按此新律試填一詞,看能否朗朗上口。滿意者盡可上傳,大家一起來共賞共評,不亦樂乎?然後再如法推廣,看看別的更高深的詞牌是否也會遵循這一簡明新詞韻律。 |

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2016: | 周末五絕接龍開始啦!規則詳內: | |

| 2016: | 詠大熊貓,謝冷雪君美圖 | |

| 2015: | 活動 五絕 無題 | |

| 2015: | 活動 五絕 含金不露金 | |

| 2014: | (ZT)當代詩壇奇葩:《洗腳歌》超越了《 | |

| 2014: | 【詠荷緋聞】文藝男艷遇採蓮女 | |

| 2013: | [現代詩] 七夕 | |

| 2013: | 莎士比亞十四行詩新譯(第十八首) | |

| 2012: | 新詩:流星 蝴蝶 劍 | |

| 2012: | 思友人 | |