| 原創《陳寅恪學問之“不古不今”》 其二 |

| 送交者: 俞頻 2023年06月03日03:40:08 於 [天下論壇] 發送悄悄話 |

|

其二,如果將陳寅恪先生自稱為“不古不今之學”放在他本人的1930年發表這一感言的語境細分析,筆者認為這裡的“古”指晚清經學家們常掛嘴邊古文,這裡的“今”指五四以來的學者引進西方史學觀而治史的“今”。換言之陳先生自認為他的學問不是這兩派中的一派。要理清以上觀點,首先要了解1930年前後是怎樣的時代。

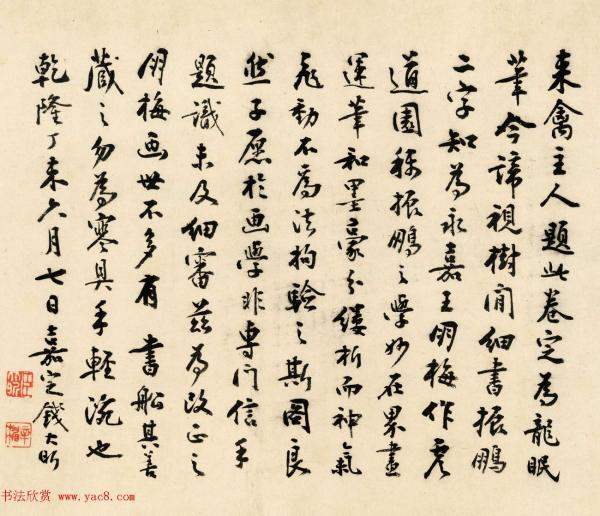

清代漢學在乾嘉學派代表錢大昕的登場後達到了相當的高度,這一高度在整個經學史上評定為何等位子暫沒有深究,但後三百年是“絕無來者”。1928年傅斯年邀請陳先生兼職中央研究院史語所組長時稱說“陳先生的學問近三百年來一人而已。”可見古漢學史在錢大昕之後也就是陳寅恪先生一人了。從錢大昕的著作《十駕齋養新錄》和《二十二史考異》看,他對音韻學和訓詁學很有創見,同時陳寅恪先生對錢大昕是極為佩服的,稱之為“清代史家第一人”。陳寅恪《元白詩箋證稿》依錢大昕《十駕齋養新錄》所謂“唐制服色不視職事官,而視階官之品”,考證當時“江州司馬青衫濕”的白居易,雖名義上為“從五品下”,然卻是“將仕郎守江州司馬”;據此,陳寅恪得出以下結論:“樂天此時止為州佐,固唯應依將仕郎之階品著青衫也。”而陳寅恪先生博取錢大昕的學問但不是徹底“皈依”,他有自己不碰“古學”的能力和資本,因為他已經清楚感受到晚清以來,學界正在發生“從理學到樸學”的轉向,也就是不斷地脫離古典的學術研究形態而逼近現代學術形態。在此過程中關鍵性的學者與學術主張實以1900-1930年為最明顯界限:1927年,康有為逝世、王國維自沉;1929年,梁啓超在北京去世,而章太炎則遲至1936年辭世,而他的弟子已經活躍在南北各大學和學研機構之中。胡適、顧頡剛、傅斯年等人則正在學界升起成為新一代的代表性人物,同時陳寅恪先生的學問也越發被人重視。

畢業於美國哈佛大學的哲學博士俞大維先生曾在一篇回憶文章中提到,陳寅恪先生對清代經學所取得的成就是極其熟悉的,而這恰為研究陳寅恪知識結構者所忽視:“我們不過能背誦四書、《詩經》、《左傳》等書。寅恪先生則不然,他對十三經不但大部分能背誦,而且對每字必求正解。因此《皇清經解》及《續皇清經解》成了他經常看讀的書。”可見他對清代經學所取得的成就極其熟悉。然而因為熟悉陳先生對清代經史學的評價反而很低: “夫義理詞章之學及八股之文,與史學本不同物,而治其業者,又別為一類之人,可不取與共論。獨清代之經學與史學,俱為考據之學,故治其學者,亦並號為樸學之徒。所差異者,史學之材料大都完整而較備具,其解釋也有所限制,非可人執一說,無從判決其當否也。經學則不然,其材料往往殘缺而寡少,其解釋尤不確定,以謹愿之人,而治經學,則但能依據文句各別解釋,而不能綜合貫通,成一有系統之論述。以誇誕之人,而治經學,則不甘以片段之論述為滿足,因其材料殘缺寡少及解釋無定之故,轉可利用一二細微疑似之單證,以附會其廣泛難征之結論。其論既出之後,固不能犁然有當於人心,而人亦不易標舉反證以相詰難。譬諸圖畫鬼物,苟形態略具,則能事已畢,其真狀之果肖似與否,畫者與觀者兩皆不知也。”

的確,經學也不光是清代,大道理“口若懸河”就像畫鬼圖。越畫的具體其實畫者和看客從沒看見過鬼。陳先生比喻恰當。清朝咸豐同治以來,今文之學開始漸盛。梁啓超認定清代的總學術思潮為“以復古為解放”,這種解放古文經學復興在前,然而以考據為特色的古文經學罕言義理也疏於經世,所以它的成就在學術;今文經學接踵而來,它排斥煩瑣學風不遺餘力,因經世致用而敢於裁斷立說,它勇於疑經疑史,所以它的貢獻同古文經學相較,毋寧在於思想。 寫過《新學偽經考》和《孔子改制考》的康有為,相信孔子的主要學說存在於“微言大義”中,而這種“微言大義”只存在於口述之中,凡是與口述不合的一切經義皆屬虛偽,雖然孔子的口述傳統實在難以確定,然而今文學家卻從實劉歆以來的古文經學絕大部分是偽造的。至於梁啓超自三十歲以後,已經絕口不談《偽經》和《改制》,對康有為所設的孔教會也經常加以反駁,因此康、梁逐漸分派。應該看到就是康有為始終是一個經學家,梁啓超已由經師弟子轉變而為新史學家,在陳寅恪先生看來,由康有為而來的晚清今文經學,直至五四時期的“疑古”思想,乃是一脈相承的精神譜系。這裡陳先生不啻已經明白說出他反對今文經學及四十年間的“變幻之政治,浪漫之文學”,因此也明確說出自己的“論學論治,迥異時流”。

章太炎先生對近世史學也極有貢獻。因為他發現,除了經學之外,歷史是最能激發民族情感的工具,他像晚明遺民一樣地相信歷史與民族興亡密切相關,一國與他國之區別的根本就在歷史,“歷史尚在,國亡還可復興,而一旦歷史消亡,國家則必不可復。”在章太炎眼裡,歷史的意義在於包括了語言文字、典章制度、人物事跡等種種事實。在這一史觀里,六經也只是它的一部分。或許章太炎可能沒意識到,如果“經”變成了“史”,“經”就不再是“道”的載體而只是記事之書。當章太炎告訴胡適“經多陳事實”時,他的意思也是明確的即“經”只是歷史的陳跡。也許清代學者最後既想不到也不願意承認,他們據以安身立命的以“經學”為主的學術會在近代世變中毫無用處。 中國語言學家,沈尹默的胞弟沈兼士先生以專門研究文字學的形聲即“右文問題”而著名,他與王國維的關係極好,因為這層關係他認識了也是清華四導師的陳寅恪先生,1934年3月6日,陳寅恪給沈兼士寫過一封信,信中闡述了他對研究語言文字的看法:“‘右文'之學即西洋語根之學,但中國因有文字特異之點,較西洋尤複雜,西洋在蒼雅之學不能通,故其將來研究亦不能有完全滿意之結果可期;此事終不能不由中國人自辦,則無疑也。然語根之學實一比較語言之學。讀大著所列諸方法外,必須再詳考中國語同系諸語言,如西藏、緬甸語之類,則其推測之途徑及證據,更為完備。”可見陳先生對沈兼士所以推崇,也不是因為沈兼士運用章、黃舊途以治文字之學,而是與陳寅恪先生的方法意識頗有相近之處。在另一封信中,陳寅恪對沈兼士所作《鬼字原始意義之初探》回應說:“依照今日訓詁學之標準,凡解釋一字即是作一部文化史。中國近日著作能適合此定義者,以寅恪所見,惟公此文足以當之無愧也。”顯然,在陳寅恪先生眼中,他這樣讚揚沈兼士,不啻說章太炎、黃侃等人的音韻訓詁之學不過是乾嘉餘緒,並不合於他心目中“今日訓詁學”。只要我們比較陳寅恪先生自己所著《四聲三問》、《從史實論切韻》、《東晉之吳語》等文,就可以知道他研治音韻訓詁之學,與章黃是何等之不同。 陳寅恪先生與近世大學者論心相知,莫過於王國維。王國維胞弟王國華在《王國維遺書序》中述: 並世諸賢,今文家輕疑古書,古文家墨守師說,具不外以經治經。而先兄以史治經,不輕疑古,亦不欲以墨守自封,必求其真。故六經皆史之論,雖發於前人,而以之與地下史料相印證,立今後新史學之骨幹者,謂之始於先兄可也。 除了明確王國維是新史學的開拓者之外,這段引文裡面還透露出來了王國維既不是“今文學家”,也不是“古文學家”,反倒頗近似於陳寅恪先生自稱的“不古不今之學”。從乾嘉學派到古史辨運動,中國傳統的經史之學發生了一個翻天覆地的變化,在考據方面的許多重大問題也基本廓清。至於有些文獻方面一時無法加以認定判斷的問題,只能求助於新材料的發現。王國維曾經提出:“上古之事,傳說與史實混而不分。史實之中,固不免有所緣飾,與傳說無異;而傳說之中,亦往往有史實為之素地。二者不易分別,此世界各國之所同。”明乎此,王國維的史學觀就意味着對於疑古派乃至今文學一派的矯正。1929年,陳寅恪先生作《寄傅斯年》詩云: 正始遺音真絕響,元和新腳未成軍。 陳先生把王國維的學術稱為“正始遺音”,這自然是一個很高的讚譽,下一句中的“元和新腳”,用劉禹錫“柳家新樣元和腳”詩意(指元和間流行柳公權的書法),有學者認為係指王國維死後更為流行的疑古時尚,似有未妥。

陳寅恪先生對胡適一派的史學和當時正在興起的馬克思主義史學皆不認同卻是歷史事實,其原因當在於胡適派史學是將史跡作為其研究“方法”的試驗,而馬克思主義史學則與政治緊密相聯。陳寅恪與馬克思主義史學間的關係,時賢多有闡明此處按下不論。

值得注意的是陳寅恪先生為馮友蘭《中國哲學史》所作《審查報告》寫於1930年,距到北京任清華國學研究院“四導師”僅四年,此數年中任課為佛經翻譯文學、中外關係史研究、年曆學、西人東方學之目錄學等。這些專題都建立在他十幾年來在西方留學時所耕耘的知識領域全面爆發。從他1923年在《國學論叢》上發表第一篇學術論文《大乘稻芊經隨聽疏跋》算起到1930年為馮友蘭《中國哲學史》寫《審查報告》止,陳寅恪共發表18篇學術論文與題跋。其學術主題正如哈佛漢學家余英時先生所說,從1923年到1932年10年間,他的史學重點是在於利用他所掌握的語文工具進行兩個方面的考證:第一是佛典譯本及其對中國文化的影響;第二是唐以來中亞及西北外族與漢民族之交涉。其治學路徑一遵西方東方學,而與當時國內學界所熱衷的學術主題迥然有異。那麼筆者認為,至少在那個時間段里他還並未轉至魏晉以及隋唐史的專門研究。1929年6月底,清華國學院結束後陳寅恪先生改任中文、歷史兩系教授,蔣天樞先生的《陳寅恪先生編年事輯》1931年記:“先生任中文歷史系合聘教授,並為中文研究所、歷史研究所開專題課。中文系和研究所開《佛經文學》《世說新語研究》《唐詩校釋》等。”從1931年起才是陳寅恪先生對唐代歷史和詩文研究開始用力時期。 1935年,陳寅恪先生在為陳垣撰《西域人華化考序》中坦言:“寅恪不敢觀三代兩漢之書,而喜談中古以降民族文化之史。”他才真正向後人表明,研究魏晉隋唐間民族與文化的分合是非已經成為他第二階段史學研究的重心所在。陳先生在20世紀30年代完成的《讀連昌宮詞質疑》、《李唐氏族之推測後記》、《天師道與濱海地域之關係》、《四聲三問》、《李太白氏族之疑問》、《元微之遣悲懷詩之原題及其次序》、《元白詩中俸料錢問題》、《三論李唐氏族問題》、《武曌與佛教》及《論韓愈與唐代小說》(英文本)等一系列文章,都是他在已經發生了學術轉向後取得的成就,也與當時學術界中繼續探討古文經學或今文經學的學術問題毫無瓜葛。 值得注意的是,陳先生在《陳垣元西域人華化考序》中稱: “近二十年來,國人內感民族文化之衰頹,外受世界思潮之激盪,其論史之作,漸能脫除清代經師之舊染,有以合於今日史學之真諦。” 可見,正是陳寅恪先生和王國維,陳垣的不懈努力才達成了經學地位下降史學地位上升的近代學風。對於陳先生來說,“漸能脫除清代經師之舊染,有以合於今日史學之真諦”,才是他的學術努力之所在。因為在他看來,清代經學研究固然極盛,然而古文經學培養出的卻是謹愿之人,今文經學培養出來的更是誇誕之人:“其謹愿者,既止於解釋文句,而不能討論問題。其誇誕者,又流於奇詭悠謬,而不可究詰。”至於失之於“誣”的新派與失之於“滯”的舊派,尤非陳先生之理想。當我們明白陳寅恪先生的“不古不今之學”的意蘊之後,也可以進一步深論他自己所持的思想,為什麼既不是由北美或東歐輸入的思想,而是近於咸豐同治之世以及曾國藩與張之洞了。 < 待 續 > |

|

|

|

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

|

|

|

| 一周回復熱帖 |

|

|

|

|

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2022: | 為什麼人的位格、尊嚴是文明的核心要件 | |

| 2022: | 中華民族文明進步的正確路徑 | |

| 2021: | 紀念64,32周年! | |

| 2021: | 六四悼念六三英烈,正確:六四平反,錯 | |

| 2020: | 全國大抗議 美國人到底在爭論什麼? | |

| 2020: | 記念64運動31周年,民主自由任重道遠 | |

| 2019: | 64青年永垂不朽! | |

| 2019: | 六四大義:世界大變局中的獨特作用 | |

| 2018: | 從“六四”結局看改良與革命 | |

| 2018: | 據說美軍怕死, 我們不怕死。 中國志願 | |