| 四、陳天師疑古遭質疑 |

| 送交者: 亦明_ 2020月05月23日09:33:52 於 [教育學術] 發送悄悄話 |

| 回 答: 三、李論家亂引陳寅恪 由 亦明_ 於 2020-05-23 09:30:14 |

四、陳天師疑古遭質疑

毫無疑問,李力研之所以要勉為其難地“略加引用”陳寅恪的那篇文章,和方舟子在1993年與人辯論時一邊大肆吹捧陳寅恪,說他“乃一代宗師,治學嚴謹,舉世景仰,其考據,有經則引,有典則據,可謂無一字無出處”【38】、一邊嘲笑別人“讀不懂陳寅恪先生的文章”【39】,完全是出於相同的心理,那就是要藉助陳寅恪的名氣來壓倒對手。問題是,陳寅恪的考證真的像他們說的、想的那樣鐵板釘釘嗎?

首先需要指出的就是,陳寅恪在《三國志曹沖華佗傳與佛教故事》一文和許多其他類似文章中所使用的方法,都是所謂的“橫向(或斜向)比較法”,即在印度或者佛教歷史中找到與中國史書中相關或者相似的記載,然後通過想象(或曰“臆測”)在二者之間建立因果關係。這種方法存在一個根本的缺陷,即它否認這樣一個事實:人類在心理和文化上具有很大的共性——所謂“人同此心”——;而這樣的共性能夠在不同文化之間獨立製造、創造、產生大致相同的傳說、故事、甚至科技發明和發現——所謂“心同此理”。例如,比孔子稍晚的古希臘大學者蘇格拉底的一大特點就是“述而不作”。如果運用陳氏的這種方法,完全可以在某種程度上“證明”蘇格拉底是受了孔子的影響。另外,使用陳寅恪方法的一個必要前提,就是全然無視中國正史的價值,亦即他們手中掌握的任何一個“證據”,即使是道聽途說,都擁有“一票否決”之權重,也就是可以將正史的記載一筆抹煞。這實際上就是五四之後“疑古”風潮的餘毒——最讓人納悶的是,這種餘毒恰恰就是陳寅恪在口頭上所反對的——看看他是怎麼在清華大學的課堂上諄諄教導自己的學生的:

“凡前人對歷史發展所留傳下來的記載或追述,我們如果要證明它為‘有’,則比較容易,因為只要能夠發現一、二種別的記錄,以作旁證,就可以證明它為‘有’了;如果要證明它為‘無’則委實不易,千萬要小心從事。因為如你只查了一、二種有關的文籍而不見其‘有’,那是還不能說定的,因為資料是很難齊全的。現有的文籍雖全查過了,安知尚有地下未發現或將發現的資料仍可證明其非‘無’呢?”【40】

顯然,陳寅恪在否定華佗其人之時所使用的方法和邏輯,與他告誡自己學生的治學原則完全背道而馳。可是,由於中國學人中通梵語的人極少,再加上陳寅恪早在二十年代就與王國維、梁啓超這樣泰斗級人物並列為“清華四大導師”,在三、四十年代飽受其門生故舊之追捧,如什麼“精通三十國左右的文字”【41】,“他為探討某一個問題,引來的證據,條條都是鐵一般的事實”【42】;以及馮友蘭對待他“好像徒弟對着師父那樣恭敬”【43】、胡適在受到陳寅恪的點撥後表示“我很感謝陳寅恪先生的指示”【44】,以致他成為中國唯一的一位“教授的教授”【45】。所以,懾於其大名,中國的學者即使明知其某些論斷證據單薄,邏輯牽強,也沒人敢公開提出質疑。恰恰相反,一旦他拋出一個驚世觀點,幾乎馬上就被奉為圭臬【46】,甚至群起響應【47】。事實是,拉陳寅恪的虎皮當反中醫的大旗一直就是中醫黑的一大絕技,所以,方舟子才會在攢書“批評中醫”時盜用陳氏的《吾家先世中醫之學》【48】,並且在微博上,時不時地把陳氏拎出來當作打中醫的棍子:

“國學大師陳寅恪說:‘寅恪少時亦嘗瀏覽吾國醫學古籍,知中醫之理論方藥,頗有由外域傳入者。然不信中醫,以為中醫有見效之藥,無可通之理。若格於時代及地 區,不得已而用之,則可。若矜誇以為國粹,駕於外國醫學之上,則昧於吾國醫學之歷史,殆可謂數典忘祖歟?”【49】

“要說偏激,誰也比不過真正的國學大師、‘中國文化的守護神’陳寅恪,他曾說:‘寧願讓西醫治死,也不願讓中醫看病。’現在那些國學大騙倒是個個最不偏激。”【50】

俗話說,一犬吠影,百犬吠聲。有了主子的帶領,那些麇集在他膝下的走狗,如那個“沒羞沒臊的張功耀”【51】、那個傻乎乎、髒兮兮、不學無術的方方(網名“龍哥”、“龍哥-科學公園”)【52】、那個靠吃中醫喝中醫“研究”中醫上位的“棒槌醫生”余向東【53】,都要趕時髦,在黑中醫之際援引陳寅恪。【54】這也說明,民國期間“疑古”風潮興起的社會基礎到底是什麼。實際上,反偽幫、科學納粹確實在某種程度上繼承了當年疑古派的某些特點,就像方舟子從胡適那裡繼承了很多東西一樣。【55】

有道是,“青山遮不住,畢竟東流去”。隨着時間的推移,陳寅恪頭上的光環慢慢逝去,新一代學人逐漸嶄露頭角,他們對陳寅恪的“批判”和“質疑”也開始浮出水面。這是馬伯英——曾任李約瑟《中國科學技術史》醫學部分主要執筆人——解釋華佗名字的由來:

“華佗之‘佗’,實應與其治蟲本領聯繫起來看。蟲掛在壁間不以為穢,取作名字或綽號應屬於美譽。他本名為旉,字元化。‘旉’據顏師古注,為‘開舒’意,與‘元化’意思相合,符古人起名取字兩者意合的原則。與‘佗’則無此配合。而‘佗’,即‘它’,即‘蛇’,即‘虵’,即‘蟲’。‘它’於甲骨文中作‘ ’,為蛇蟲的象形;與‘也’通,‘也’亦作‘ ’。故‘佗’即‘他’,讀作‘它’。葛洪《抱朴子》‘雜應’即稱華佗為‘華他’。‘佗’現轉音為‘駝’,是後來的事。《後漢書·華佗傳》作‘吐蛇一枚’,‘懸此蛇輩約以十數’,與《三國志》用‘虵’字同義,均指為‘蟲’。所以‘佗’不是他本名,而是綽號美稱。”【56】

這樣的解釋,是不是比陳寅恪的“天竺語”要合理得多啊?

圖八:“蟲”和“它”字的演化

而實際上,陳寅恪的天竺語解釋,且不說最多不過是“僅提供了一種可能性”【57】,它本身很可能還是誤解。這是北京大學中文系漢語史博士龐光華對陳寅恪的質疑:

“據荻原雲來《梵和大辭典》:梵文agada作名詞時是香藥之名,特指解毒劑,中譯為藥或丸藥。音譯為阿揭佗,阿竭佗,阿伽陀。作形容詞,為健康、健全之意,gada一詞為病之意。我們要強調的是梵文中的agada決不能省寫作gada,a不是無意義的接頭詞,如阿羅漢的阿一樣。阿羅漢可省作羅漢,但agada(阿竭佗)卻不能省去a音(阿)。在梵文中,gada是病,a是表示否定的接頭音,漢譯為:不、非、未、猶未等。(據《梵和大辭典》)。中村元《佛教語大辭典》稱:阿伽佗為無病、健康之意。指藥時,特謂解毒劑、不死藥,服用此藥,疾病即痊。據《梵和大辭典》及《佛教語大辭典》,可知梵文agada之意為疾病剋星,除病良藥之意。接頭音的a萬不可省。如華佗為gada的譯音,則華佗之意為‘病’,非如陳先生所說為‘藥神’。從梵文出的漢語譯名中,有許多詞的接頭音阿字都不可省。如阿修羅,意譯為非天,阿為否定詞‘非’,作修羅則意義正好相反。修羅,梵語sura,漢譯為天、諸天、天眾。非天與諸天相對立。阿鞞跋致,漢譯為:不退,無退,不退轉。鞞跋致剛好相反,為退、退轉之意。”【58】

再看看華東師範大學歷史學博士彭華的這個論文摘要:

“《三國志曹沖華佗傳與佛教故事》(1930年),是陳寅恪早年運用比較方法、從事比較之學研究所獲得的一項成果,其結論和方法在學界有着廣泛的影響。但結合早期傳世文獻與出土文獻考察發現:(1)華旉之稱華佗,乃出於其善治‘蟲’,而非天竺語‘agada’之省譯;(2)麻沸散的發明權在中國,中國不但古已有之,而且傳承有道;(3)華佗事跡有附益先秦文摯之事者,此乃其原型所在,且早於印度神醫耆域故事;(4)曹沖稱象之法,中國先秦恐已有成例可尋。在從事比較研究時,中外比較固然重要,古今比較亦不可偏廢。”【59】

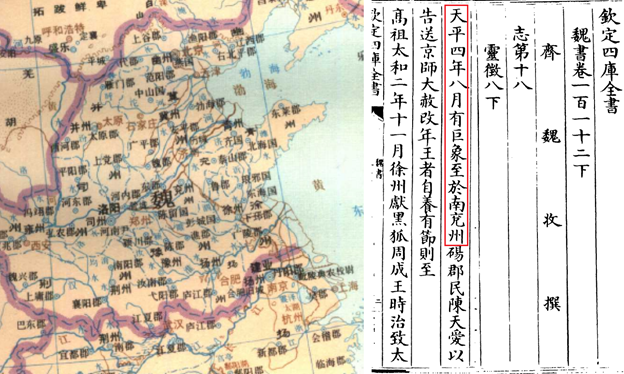

事實是,不僅陳寅恪關於華佗的觀點難以站得住腳,他在《三國志曹沖華佗傳與佛教故事》一文中提出的其他觀點也同樣讓人難以信服。例如,他論證“曹沖稱象”子虛烏有的證據主要有二:第一,佛經中有類似故事;第二,曹魏境內沒有大象。而事實是,陳所謂的“佛經”,乃是《雜寶藏經》,連陳氏自己都承認它“為北魏時所譯”,因此它比曹沖晚了至少190年,比陳壽開始撰寫《三國志》也晚了一百年。但為了自圓其說,陳寅恪找到了一個根本不是證據的“證據”:“然其書乃雜采諸經而成,故其所載諸國緣多見於支那先後譯出之佛典中。”難怪著名科學史學者戴念祖會氣憤地寫道:“總之,在陳寅恪看來,即使時距為二、三個世紀,曹沖稱象非出佛教故事不可?!”【60】另一個事實是,遲至東魏天平四年(公元537年),仍有“巨象”在今安徽省的北部出沒。【61】而在曹衝去世那年,也就是赤壁大戰爆發那年(公元208年),曹操的勢力已經達到長江北岸。

圖九:於史有諸 陳寅恪斷言《三國志》記載的“曹沖稱象”故事來自佛經,理由之一就是“象為南方之獸,非曹氏境內所能有”、“巨象非中原當日之獸”,所以《三國志》“不得不取其事與孫權貢獻事混成一談,以文飾之。”但根據《魏書》記載,遲至公元537年(東魏天平四年),在淮北還有巨象出沒。而在曹衝去世之前,曹操的勢力已達淮南。上圖左側為三國時魏國地圖(見《中國歷史地圖集 第3冊 三國、西晉時期》,中華地圖學社1975年版4頁),右側為《魏書》中的相關記載。

好笑的是,陳寅恪明明從《三國志旁證》得知清人何焯曾懷疑曹沖稱象的原理“算術中本有此法”;清人邵晉涵曾“據《能改齋漫錄》引《苻子》所載燕昭王命水官浮大豕而量之”之事,但他卻大筆一揮,以“然皆未得其出處也”將之一筆勾銷。這是宋人吳曾撰《能改齋漫錄》卷二“事始·以舟量物”條的全文:

“魏武帝時,孫權曾致巨象,武帝欲知其斤重。鄧哀王曰:‘置象大船之上,而刻其水痕所至,稱物以載之,則不校可知矣。’武帝即時行焉。時王方五六歲。予按,《符子》 曰:‘朔人獻燕昭王以大豕,曰養奚若。使曰:“豕也,非大圊不居,非人便不珍。今年百二十矣,人謂豕仙。”王乃命豕宰養之,十五年,大如沙墳,足如不勝其體。王異之,令衡官橋而量之,折十橋,豕不量。命水官浮舟而量之,其重千鈞,其巨無用”云云。乃知以舟量物,自燕昭時已有此法矣,不始於鄧哀王也。”【62】

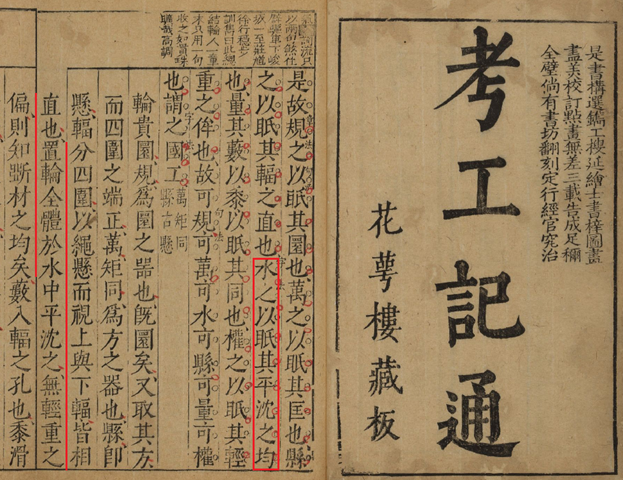

一般認為,《符子》(實為《苻子》)是東晉時人苻朗的作品。【63】因此,在陳氏的眼中,它的價值遠不如“雜采諸經而成”的《雜寶藏經》。但是,《考工記》卻被認為是春秋戰國時期的作品——郭沫若就斬釘截鐵般地斷言:“考工記是春秋年間的齊國的官書”【64】、“我們可以斷定作者的年代必然屬於春秋戰國時代。”【65】。而在這本書中,就有“水之,以眡其平沈之均也”這樣的話——它證明中國人早在那時就已經知道浮力定律了。【66】也就是因為如此,有人即使是在給“陳寅恪先生的科學史研究”大唱讚歌時,都不得不說“然而,這並不是說中國人很遲才懂得浮力原理”這樣的話。【67】

圖十:古已有之 早在春秋戰國時代,中國的工匠即已經知道利用浮力定律來檢驗車輪是否均衡。

顯然是為了強調印度文化對中國的影響源遠流長,陳寅恪還寫道:“……然據《【木奈】女耆域因緣》等佛典,則耆域為佛同時人,若其來游中土亦當在春秋之世,而非典午之時,……”。事實是,沒有任何證據能夠證明陳寅恪的這個推測屬實:目前公認的中印交流始於秦漢時代。【68】

最可笑的是,在《三國志曹沖華佗傳與佛教故事》一文的結尾,顯然是為了證明“外來之故事名詞比附於本國人物事實”俯拾皆是,陳寅恪這樣寫道:

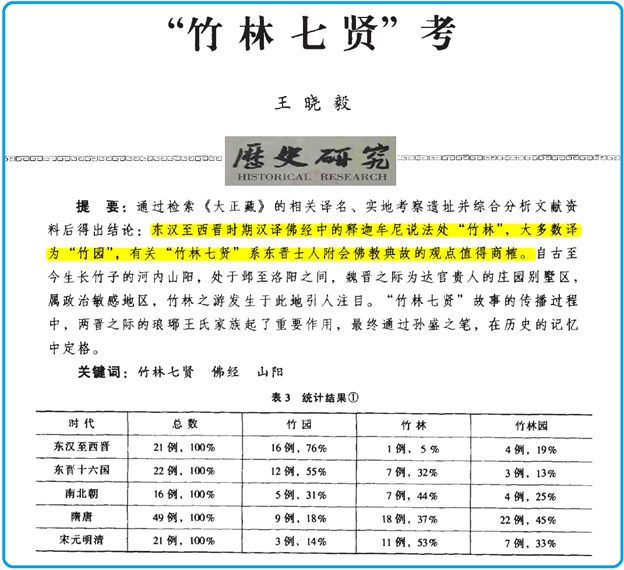

“如袁宏《竹林名士傅》戴逵《竹林七賢論》孫盛《魏氏春秋》臧榮緒《晉書》及唐修《晉書》等所載嵇康等七人,固皆支那歷史上之人物也。獨七賢所游之‘竹林’,則為假託佛教名詞,即‘Venu’或‘Veluvana’之譯語,乃釋迦牟尼說法處(見歷代所釋經典)法顯(《佛國記》)玄奘(《西域記》卷九)所親歷之地。此因名詞之沿襲,而推知事實之依託,亦審查史料真偽之一例也。”【註:陳寅恪的原文是“Venu”,但《寒柳堂集》和《陳寅恪史學論文選集》卻都將之改成“Velu”,而李力研將之抄成“VeLu”。其實,陳寅恪原文並沒有錯。】

而據清華大學歷史系教授王曉毅的考證,在“歷代所譯佛經”中,“釋迦牟尼說法處”在“竹林七賢”這個名號出現之前幾乎全都譯為“竹園”或“竹林園,譯為“竹林”的只占5%;只是在“竹林七賢”成了大名之後,“竹林”的譯法才逐漸增多。【69】換句話說就是,“竹林七賢”的“竹林”二字不大可能是來自佛經,而佛經中的“竹林”反倒可能是來自“竹林七賢”。

圖十一:真理愈辯愈明 陳寅恪早在民國時代即負有盛名;到了二十世紀八、九十年代,他的名聲更是被“民國熱”推向峰巔,連目空一切、自稱腳踏科學、文史雙舟的方舟子都恨不得給他行三跪九叩大禮。但實際,陳寅恪的很多考證和論斷都“值得商榷”。 總而言之,陳寅恪的那篇被李力研視為消滅古代華佗終極武器的文章,即使不說是百孔千瘡,那也至多不過是一家之言。而李力研之所以把它視為至寶,就是因為他根本搞不清什麼樣的考證和推理值得信任,所以他只能根據作者的名氣大小來決定取捨。這就是他一會兒搬出郭沫若、一會兒搬出陳寅恪的根本原因——而拉着名人、權威給自己站台一直被反偽幫當作偽科學的一大特徵。【70】更不幸的是,李力研似乎不知道,郭、陳二人貌合神離,“龍虎相鬥”,即使是在陳寅恪去世之後,郭沫若還要使出吃奶的力氣花費大量篇幅來力證陳寅恪早年關於李白是西域胡人的斷言“是毫無根據的。”【71】幸虧柯雲路沒有在《發現黃帝內經》中大談李白的族裔問題,否則的話,一邊是“既是藝術大師又是理論旗手”的郭沫若的“一部好書”【72】,另一邊是“一身嚴肅,治學嚴謹的大學者” 【17, p.403】、“一流歷史學家之考證”【17, p.408】,李博學要是不鬧出比天還要大的大笑話那簡直就對不起伯樂李澤厚。

|

|

| |

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2019: | 上海交大用数学骗子 | |

| 2019: | 時速600公里的高速磁浮試驗樣車在青島 | |

| 2018: | 為什麼社會科學至今沒有自然科學那樣被 | |

| 2018: | 資中筠:培養出趨炎附勢的學生,是教育 | |

| 2017: | 警惕公知突然愛國背後的對朝霸權陷阱 | |

| 2017: | 自由的追求 | |

| 2016: | 溪谷閒人:勾股定理的完全證明 | |

| 2016: | 袁貴仁 的密探, 可怕啊! | |

| 2015: | 自有人類歷史以來的科學無國界真理現今 | |

| 2015: | “感性文化”特點(5):“過程是一切, | |