| 下篇:文贼偷意 |

| 送交者: 亦明_ 2021月08月19日11:50:04 于 [教育学术] 发送悄悄话 |

| 回 答: 方舟子在1997年抄袭复旦大学历史系教授樊树志 由 亦明_ 于 2021-08-19 11:33:57 |

下篇:文贼偷意

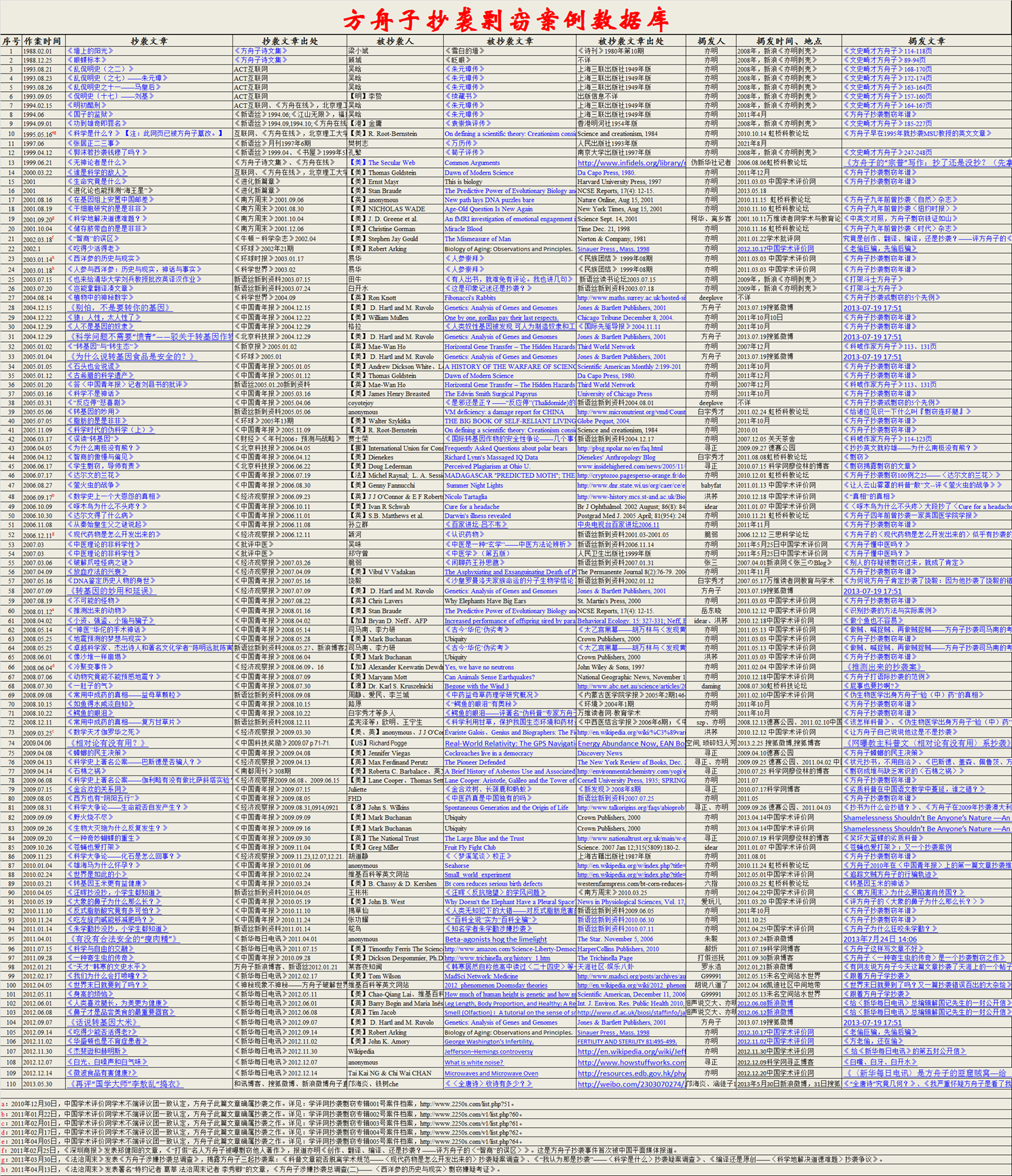

大致说来,方舟子的明史文章全都属于所谓的“史论”,其实质就是根据历史故事发泄他内心的仇恨。而早在十多年前,我就已经总结出了这样的规律,方舟子发表“史论”的模式不外三种:第一就是“鹦鹉学舌”,即别人说啥,他也跟着胡叻叻啥;第二就是“蜀犬吠日”,即凭借自己的无知无畏和思维定势,信口雌黄、信口开河;第三就是“斗鸡掐架”,即出于其“斗士”的本能,专门和别人的观点对着干。而新发现的这桩《张居正二三事》抄袭案——根据我创建、维持的《方舟子抄袭剽窃案例数据库》,它是方舟子抄袭剽窃案的第110个案例——,证明我当年的论断完全正确。

劣迹斑斑 方舟子是一个习惯性文贼,其抄袭历史很可能始于中学时代。他的抄袭历史首次被曝光,是在2001年。至今,方舟子的一百一十篇文章已经被证明——即找到被抄原文、排除偶然巧合的可能——为抄袭之作。

一、鹦鹉学舌:张居正未与冯保密谋夺情

如上所述,《张居正二三事》的第一节就是要否定《定陵註略》的记载,即把张居正与太监冯保密谋夺情之事斥为“小说”。而为了达到这个目的,方舟子除了明偷《万历传》中的史料之外,就是暗抢《万历传》中的观点。例如,为了证明张居正不需要与冯保密谋,方舟子总共举出了五条理由,第一条就是“当时内阁还有次辅吕调阳、张四维,不过形同摆设,事无巨细都由张居正定夺,两人不敢担当首辅重任”。而在《万历传》中,就有这样的话:

“当时内阁虽有三位辅臣,但大权集中在张居正一人手中,一旦他丁忧离职二十七个月,吕调阳、张四维唯恐难以承受如此大的压力。”【54, p.103】

很难理解樊教授此处所使用的“唯恐”这个词到底是什么意思;但显然,“语文状元”方舟子把它理解成了“不敢”。而事实是,张居正父讣到京后,朝官们都以为张居正必将回乡守制,因此次辅吕调阳也必将升任首辅,所以他们都穿上大红袍跑到内阁向吕调阳祝贺,而吕调阳对之也没有拒绝。【64, p.268】这说明,吕调阳对担任首辅一职并不胆怯。实际上,因为张居正次年归葬,但万历帝仍不肯让他暂时代理首辅,吕调阳还愤而告病。【54, p.143】【64, p.290】其实,连三辅张四维都对张居正的独裁霸道心怀憎恨【64, p.198】;并且,在张居正死后,他马上继任首辅,没有露出“不敢担当首辅重任”的丝毫迹象——《明史》说:“居正卒,四维始当国。累加至少师、吏部尚书、中极殿大学士。”【72, p.5770】所以,方舟子从《万历传》中偷来的这个理由——不论樊教授的本意到底为何——,根本就不能成立。

方舟子举出的第二条理由是,张居正之所以不愿意为父亲守制,是因为他不拘常理,更不愿意看到自己的改革半途而废:

“张居正本是不拘常格的人,封建礼教不会被他放在眼里,当时新政正在全面展开,断无离职二十七个月之理。他不愿回乡守制,希望夺情,是毫无疑问的。”

这是《万历传》中的相应文字:

“至于张居正,按人之常情及祖宗旧制,必须丁忧守制。但他不是个按常规办事的人,常说,有非常之人,然后有非常之事,何惜訾议?况且大权在握,新政正在展开,他不愿因丁忧而离任二十七个月。”【54, p.104】

方舟子举出的第三条理由是,万历帝离不开张居正:

“……张居正自己不愿守制,神宗、太后更不愿他离职守制。张居正名为首辅,实乃摄政,十足是个‘改革的总设计师’,朝廷岂可一日无他?即使他真心实意要求守制,神宗、太后也绝不会答应。”

这是《万历传》中的相应文字:

“神宗本人深感不可一日无元辅张先生,不愿他丁忧归里,更不愿新政中途遭到挫折。……接着,神宗又谕吏部:‘元辅朕切依赖,岂可一日离朕!……”【54, pp.103-104】

“至于神宗,出于对元辅张先生的依赖,不可须臾或缺,新政不可半途而废,百般挽留。”【54, p.117】

“张居正曾对阿谀他的下属说:‘我非相,乃摄也。’”【54, p.219】

方舟子举出的第四条理由是,万历帝后来连张居正请长假归葬都不准;并且在他归葬之际仍让他继续办公,他当初怎么可能让张居正守制27个月呢:

“第二年三月张居正归葬,希望能请假到八九月份,神宗却命他五月份即回京办公,其间朝廷有大事,即千里奔驰请示张居正,足见朝廷不可一日无‘首辅张先生’。”

而在《万历传》中,樊树志用了整整一节的篇幅来渲染此事——天知道方舟子是为了制造“细微差别”还是看花了老眼,他竟然把在《万历传》中出现了无数次的“元辅张先生”——其第二章第一节的标题就是“元辅张先生”——抄成了“首辅张先生”。

方舟子举出的第五条理由是,张居正得知父亲死讯是在5月25日,第二天,这个消息就被吕调阳、张四维报告给了皇帝,因此他没有时间与冯保串通:

“不错,神宗是在张父死后十余日才获悉的,但张居正本人也只比神宗早一日获悉死讯。张父死于十三日,到二十五日噩耗才传到北京,第二天吕调阳、张四维就上疏要求夺情了,一天之差,说张居正与冯保谋定然后报讣,未免过于勉强。”

这是《万历传》中的相关言论:

“(张居正)原本想在万历六年(1578年)夏初回江陵探望老父,不料,万历五年(1577年)九月十三日父亲遽尔病逝。二十五日,噩耗传到北京。次日,张居正的同镣、内阁辅臣吕调阳、张四维上疏奏明皇上,引用先朝杨溥、金幼孜、李贤‘夺情’起复故事,请求皇上谕留张居正。”【54, p.102】

遗憾的是,言必有据的樊先生在此处打了一个马虎眼,即他没有交代“噩耗传到北京”是在“二十五日”的出处。无独有偶,早他半个世纪,朱东润也是一口咬定“九月二十五日,居正才得到讣闻”,但他也没有交代出处。【64, p.261】这是为什么呢?答曰:因为这个说法只有一个来源,那就是张居正本人。【62】

事实是,荆州距离北京只有一千二百公里——张居正自己说是“二三千里”、“几三千里”。【120】而说一个轻装简从的报信之人在路上走了十二天才到北京,就相当于说他每天只走一百公里——这哪里像是千里报丧,简直就是悠哉游哉地走马观花、游山逛景。事实是,张居正次年归葬时,坐的是四平八稳的三十二抬大轿,路上不仅前呼后拥,而且还要迎来送往。【64, pp.288-289】但即使那样,他前前后后也不过走——用郦波的话说实际上是“缓缓蠕动”【121, p.283】——了二十一、二天,即从3月13日到4月4日。【122】而张居正返京之时,正是“淫雨以后,更不易走”的夏日【64, p.294】,《万历传》也说是“途中遇到滂沱大雨”【54, p.145】,但所费时间也仅止二十五天,即从5月21日到6月15日。【123】实际上,在归葬期间,张居正曾上疏乞求延长假期,而万历帝马上派员赴江陵催他按时返京。从张居正撰写奏疏,到他收到皇帝的回信,连来带去,前后只用了18天。【120】难道不到一年的工夫,“从江陵到北京,交通困难”【64, p.261】这个问题就被彻底解决了?实际上,万历十二年四月九日,万历帝下旨抄张居正的家,这个消息在八天之内就传到了张居正的老家。【124】也就是说,张居正说他在父亲死后12天才得到“父讣”,完全不可信。而面对如此明显的疑团,所有的“张粉”——包括“练就了一对火眼金睛”的方舟子【125】——都是一副老神在在、见惯不惊的模样。这未免太过奇怪。

其实,张居正预谋夺情的那点小心思,早在万历四年就已经被御史刘台一语道破:

“臣闻宋臣有言,贤者不悲其身后之死,而忧其国之衰,急荐贤也。四维起时,闻有言于居正者,曰,此人不可引赞密勿。居正曰,何以知不可乎?曰,外论不喜者甚众。则当其时,居正未尝不知矣。知之而顾用之,无亦以四维有机权,多藉庇,忍作威作福人?彼其亲老,旦暮突有不测,二、三年间谋起复任,四维其身后托乎?”【126】

这段话,被《明史》的作者改编成这样:

“祖宗朝,用内阁冢宰,必由廷推。今居正私荐用张四维、张瀚。四维在翰林,被论者数矣。其始去也,不任教习庶吉士也。四维之为人也,居正知之熟矣。知之而顾用之,夫亦以四维善机权,多凭藉,自念亲老,旦暮不测,二三年间谋起复,任四维,其身后托乎?”【71, p.5990】

显然是因为有这一前科,所以《万历邸钞》在叙述“江陵夺情”之际,会提及刘台:

“先是禦史劉臺按遼時·首疏發居正之奸·而疏中實先言其預謯Z情·恋位遺親云·至是聞訃之夜·漏已下二鼓·而昧爽時·特旨即從中出留也·香幣油蠟·金鈔布粲之賜·悉以千百計。內豎將司礼之命·絡繹至.附耳躡踵。居正時作擎曲狀·至以僕隸扶掖內豎.乃叩頭謝·強之立而受·云·此頭寄上馮公公也·中行等觸目擊衷·遂各有伏闕之思·” 【79, pp.51-52】

显然,文秉的叙述就是源于这类记载。可笑方舟子这个伪状元,竟然敢“打假”真状元的儿子,说他“绘声绘色,如亲临其境……把历史当小说”。他显然不知道这样的道理:现实比小说更精彩。事实是,文秉所叙,就是“(吴)中行等”的“亲临其境”(触目击衷)。再看看被方舟子认证为“向来为治明史者所必读”的《明史纪事本末》中记录的这两个比“小说”还要荒诞的情节:

“刑部员外艾穆、主事沈思孝合疏言‘居正忘亲贪位’,居正大怒。时大宗伯马自强曲为营解,居正跪而以一手捻须曰:‘公饶我,公饶我!’掌院学士王锡爵径造丧次,为之解。居正曰:‘圣怒不可测。’锡爵曰:‘即圣怒,亦为公。’语未讫,居正屈膝于地,举手索刃作刎颈状曰:‘尔杀我,尔杀我。’锡爵大惊,趋出。”【100, p.950】

一个在同僚下属面前都敢如此耍无赖之人,背地里给其恩公叩头称谢,有什么值得奇怪的呢?

二、蜀犬吠日:张居正就是被中医害死的

早在1990年,方舟子就吹嘘说,他要花三个月的时间“再读一遍”《二十四史》。【127】显然是因为这样的自吹自擂次数太多,所以,九年后,方舟子又故作谦虚地说:“从中学的时候起,我就常常被误会为读过许多书,其实我最多不过只能算翻过许多书罢了。”【128】其实,不论是“读过许多书”,还是“翻过许多书”,方舟子的无知都是惊人的,而与这个惊人的大无知匹配得严丝合缝的就是他的大无畏。从这个意义上说,“方舟子”确实是一个“脚踏两只船的舟子”。【129】只不过是,那两只船与“科学”和“文史”毫不沾边,它们的真实身份是“左无知”、“右无畏”。

1、中医黑黑中医

前面提到,《张居正二三事》一文的第二节只有一个目的,那就是要把张居正的死因归咎于中医,即“证明”张居正既不是死于痔疮,也不是死于纵欲过度或者春药中毒,而是死于中医的“手术”。可是,由于樊树志似乎相信“王士贞”所说,即张居正死于依赖春药“御内”【54, p.164】,所以方舟子这只“鹦鹉”无法“学舌”,所以他只能祭出自己的看家本事,即胡搅蛮缠——这是中国历史上最最歹毒、最最邪恶、最最不要脸的“中医黑”平生第一次黑中医:

“痔疮本非致命,但张居正为了根治,却请了一位‘名医’动手术割除痔疮。按当时的医学条件,以中医的外科水平,开刀动手术无疑是在跟死神开玩笑。果然,在万历十年三月间动完手术后,张居正就再也起不来床,接旨也只能伏枕叩头。”

仅看“开刀动手术”这几个字,你就应该明白,方舟子这个福建的伪状元、美国的水博士、中国的伪斗士根本就不知道中医是如何治疗痔疮的。事实是,张居正本人在叙述自己的病症及其治疗时,全用一个“拔”字,因此可知那根本就不可能是西医所说的“开刀”。这是据信成书于战国时代的《五十二病方》中的一方:

“牡痔居窍旁,大者如枣,小者如枣𩅢者方:以小角角之,如孰二斗米顷,而张角,絜以小绳,剖以刀。其中有如兔髕[左骨右實],若有坚血如抇而出者,即已。”【130】

据认为,这种方法就是通过负压来吸取,其原理类似后来的拔罐。【131】

再看看成书于万历年间的《外科正宗》中的记载:

“一男子患痒十余年,头己穿溃,未及通肠,每发疼苦。以三品一条枪插至七日,搏变黑色,疮边渐渐裂缝,至十五日脱落,以凤雏膏捺至半月,敛口而平。”【132】

所谓“三品一条枪”,就是用明矾、白砒、雄黄、乳香调和的药栓,将其插入疮口,半个月左右就可以让痔核脱落。此法一直沿用至今。【133】

按照中医黑的说法,这样的记载和报道,全都是自吹自擂的欺人之谈。既然如此,就让我们听听民国名人胡适晚年的“实话实说”:

“过去有一个痔漏,在北平协和医院开过刀,以后还是常发的。那年在北平,李石曾们和我闹,所以出来讲演了。这年年底我在上海,到宝隆医院去看痔漏。宝隆医院是德国派的西医,那位医生名叫黄钟。他告诉我:‘这种痔漏,宝隆开刀之后会复发。就是在北平协和医院开刀后再来宝隆医的,总不能断根。不过上海有位潘念祖,他有家传的痔漏秘方,差不多在我医院开刀之后再去请他看的,全看好了。潘念祖是吃鸦片的,上午不看病,下午才门诊,晚上才出诊。’我去的时候,果然有许多人候诊。潘念祖也知道我的名字。他对我说:‘如果胡先生有空的话,我可以包医,需要一百天。’那时我正生气,就向北大请假几个月,留在上海看病了。果然不到一百天,完全医好了。到今年有三十六年之久,从没复发过。那位黄钟先生,他本人有点残废。他是学西医的,但能推荐这位潘念祖,他的医德是很高的。过了几年,潘念祖死了,他的儿子还小,于是潘念祖的太太接下去给人家看痔漏,也都给他医好的。那时风气开通得多了,她也不怕了。那次的包医费,好像是一百五十块银元。”【134】

事实是,中医不仅治好了胡适的痔疮,而且还治好了他的那个神神秘秘的“脚气病”。可是,为了所谓的“科学”,胡适后来竟然百般掩饰这一事实。【135】所以“半文盲”中医黑罗永浩才会以为自己是胡适的弟子。【136】

其实,据张居正自己说,他的病始于万历元年间的一件“滔天之势、蓦然顿已”的大案——极可能就是他与冯保联手构陷高拱的那件“王大臣案”【137】——,他“因是致病”【138】,显然是惊吓过度。到了万历八年三月,在经历了刘台弹劾案和“夺情”风波之后,张居正已经变得“形神顿惫,血气早衰,踰五之龄,须发变白。”【139】到了万历九年七月,张居正已呈病入膏肓之态:

“臣自入夏以来,因体弱过劳,内伤气血,外冒盛暑,以致积热伏于肠胃,流为下部热症。又多服凉药,反令脾胃受伤,饮食减少,四肢无力。立秋以后,转更增剧。”【140】

大约在万历十年二月,张居正在给徐阶的信中写道:

“贱恙实痔也,一向不以痔治之,蹉跎至今。近得贵府医官赵裕治之,果拔其根。但衰老之人,痔根虽去,元气大损,脾胃虚弱,不能饮食,几于不起。日来渐次平复,今秋定为乞骸计矣。”【141】

万历十年三月九日,张居正上疏曰:

“臣自去秋,患下部热病,仰荷圣慈垂悯,赐假调理,虽标症少减,而病根未除,缠绵至今,医药罔效。近访得一医人,自家乡来,自言能疗此疾,屡经试验,其术颇精,但须静养半月、二十日,乃得除根。”【142】

六天后,张居正再次上疏汇报病情:

“臣久婴疾病,仰荷圣慈赐假治疗。数日以来,试用医人,委觉有效。”【143】

三月十七日,张居正“伏枕”向皇帝上疏乞休:

“缘臣宿患虽除,而血气大损,数日以来,脾胃虚弱,不思饮食,四肢无力,寸步难移,须得再假二十余日。盖文书官所亲见,非敢托故也。”【144】

大约在那之后不久,张居正给山东巡抚杨本庵写信说:

“残恙一向不以痔治,迁延十有余年,故病日深。近访得一明医,仰蒙圣恩,赐假治疗,乃得拔去病根。今病虽除,而血气亏损已甚,脾胃虚弱,不思饮食,四肢无力,寸步难移,按之生理,尚属艰难。”【145】

又过了两、三个月,张居正就死了。

也就是说,张居正在临死之前反复说自己的痔疮被中医治好了、拔除了;但是,四百年后的方舟子却铁嘴断案,一口咬定他的死因“当是由于手术后失血过多,或伤口感染。”这样一个旷世名医,怎么连自己的老母“鼻子不仅不通,里面还长东西了”都能误诊成“不像是鼻癌”?实际上,由于他的误诊,他老娘的鼻咽癌从五月份一直拖到九月份,而即使那样,方舟子也没舍得把老娘送医院检查,而是“找了国庆期间回乡的市鼻科医生来家里检查”。此时,那个“最凶猛的恶性淋巴瘤……已经扩散”。半年后,一直把方舟子视为“金儿”的老娘就死了。【146】据方舟子自己说,他给老娘看病的“科学方法”就是“问”,即向第三者“问了症状”——也就是说,连老中医的“望”诊都不如。而在给四百年前的张居正看病,方舟子则连“问”都免了,他直接拍脑袋瓜子就开出了诊断书。你见过这么不要脸的江湖骗子吗?

也许有人会问:方舟子为啥没将张居正的死因归咎于春药呢?这岂不是黑中医的捷径吗?答曰:当时尚在科学实验室打工的方舟子,还没有想到自己今后需要靠打砸抢来讨生活;所以,他当时还没有把黑中医当作自己职业的打算。恰恰相反,在他的脑海中,通过倒卖春药来发家致富这个想法肯定闪现过无数次。确实,据史玉柱透露,1997年他在洛杉矶时,就有一伙华人逼他与之“合作”炒卖脑白金,而那伙假洋鬼子要挟他就范的一柄利器就是“方某某”,因为他有能耐让史玉柱“做不成”独家买卖。【147】到了1998年,方舟子的“汉林网上书城”隆重开张,而他用来招揽顾客的最大卖点就是“中华房中术”——方舟子将之称为“不朽经典”。【148】方舟子公开打出“中医黑”的旗号是在2006年,最直接的原因就是他的黑书城被迫关门,所以,他要把邪火撒到了中医的头上,即将之“废除”。【149】你见过如此邪恶的“斗士”吗?

2、士贞黑黑士贞

方舟子要通过给中医栽赃的方式来给张居正洗白,他还需要排除“张居正死于纵欲”这个可能。而在1997年,方舟子还没敢挂出“(伪)生物医学出身”【150】这个招牌,更没敢提出“手淫健身”、“纵欲过度是中医的胡扯”【151】这些淫邪的口号——这样的招牌和口号,要等到他在中国大陆站稳了脚跟之后才敢祭出——,所以,樊教授的《万历传》又派上了用场。这是方舟子摆出一副“文史畸才”的架势写下的话:

“明人对性抱着一种极其矛盾的神秘态度,一方面希望能通过房中术求得长生不老,一方面却又认定纵欲伤身,而那些体弱多病的人,也就往往被认为好色纵欲,反正‘好色纵欲’并无一定标准,除非是光棍,这顶帽子谁都可以戴上。”

这是《万历传》中的话:

“明代上流社会中人饱暖思淫欲,似是一种社会风尚,莫不沉迷于房中术。连道貌岸然的张居正也不例外。……正如《金瓶梅》所描绘的那样,当时社会的达官贵人,淡泊自守的少,纵情声色的多。纵情声色是从不休息、永无止境地追求声色之娱,有两个问题需要解决,一是如何充分享受肉体生活的欢乐,二是如何超出人寿的限制永恒享受这种欢乐。若要解决这些问题,传统的儒家经典不管用,需借助道家。道家对此有精深的研究,关于饮食、进补、房中术、春药都不断有所发明。神宗的祖父世宗,清虚学道的根本目的就在于此。他的精义,透过太监,传给了儿于、孙子。”【54, p.275】

接着,方舟子又通过盗用《万历传》中的“讪上四疏”,凑成第二节的后半部分,即通过给他眼中的“最昏庸的”皇帝辩护的方式来证明,“王士贞”的记载就是“讪张”。可惜的是,“讪张”之人并不仅仅是“与张居正有私怨的王士贞”——这是与张居正没有任何直接交往的文秉的记载:

“先是有献玉美人者,江陵示其私人曰:天下果有姣好女子若是者乎?其人曰:愿为师相觅之。因遍处物色,半年始得其人,售以八百金,厚其装奁,送至京师。江陵嬖之甚,称为九太太。由是怠于政事矣。江陵素患热症,每发于顶,虽严冬不戴暖耳,惟入朝则暂戴焉。至是屡服暖补之剂,毒发又服阴凉之剂以散之,遂患脾泄而卒。”【152】

方斗士不是看过《定陵註略》吗?他怎么没驳一驳这段记载?他怎么不考证一下张居正到底有没有一个“九太太”?实际上,张居正既然有九太太,他就肯定有七太太:

“偶闽宦献牙美人,容态绝代,江陵指示史曰:世间有此丽人否?史曰:愿以牙仙见付,当求形肖者充下陈。江陵喜,授之,史归命善画者图其貌若干幅,命健仆四出淮、扬、浙、直遍访,得之广陵,用银八百两市以进。江陵视女与牙仙果无异,宠之专房,称七太太。出阁后即携置秘室中,欢饮淫乐,不问昼夜,更服春药,以恣其欲,毒发肛脱而死。”【153, p.23】

假如方状元看到这段话的话,以他的推理方式,肯定会一口咬定,《泾林续记》的作者周元暐是张居正改革的受害者,所以他才会如此造谣诽谤,恶意攻击“首辅张先生”。可惜的是,据传闻,张居正的姬妾总共有四十余位。【154】方舟子打假打得过来吗?

事实是,“王士贞”虽然与张居正“有私怨”,但他却是一个坦荡君子,曾说“予心服江陵之功,而口不敢言,以世所曹恶也”、“江陵相业,吾始终不谓其非,独昧于知人一事,到底不悟。”【88, p.630】而方舟子之所以会拿“有私怨”当作否定“王士贞”的理由,又完全是因为他自己的阴暗心理:他“打假”的主要动机就是“报私怨”;而在遭到别人的“打假”之后,他为自己辩护的最常用理由就是对方和他“有私怨”。【155】所以西谚云:老狗学不会新招术(You can't teach an old dog new tricks),它不过把老招术运用到各个不同的领域罢了。

最好笑的是,方舟子不仅对秀才文秉摆“美国博士”的谱,对进士“王士贞”他仍旧如此,即指责他“胡言乱语”,并且质问道:“莫非王士贞在张居正的卧室装了窃听器?”显然,这个美国水博士不知道,那个“王士贞”在写出上面的病历之后,紧接着还写下了这句话:

“居正深居不出,欲使知之,则欲赂其家人,以达取一启齿而已。”【75】

也就是说,“王士贞”要获取相关信息,并不需要“在张居正的卧室装窃听器”,而只需要花点儿小钱儿,收买张居正的家人即可。实际上,根据《万历野获编》的记载——如上所述,其作者沈德符算得上是半个张粉——,“张江陵当国,以饵房中药过多,毒发于首,冬月遂不御貂帽。”【88, p.231】这样的招摇过市,干嘛还需要钻进他的卧室中安装窃听器?所以说,伪状元、水博士方舟子在发表“史论”之时,与一条野狗朝着天空狂吠,并没有什么两样。

三、斗鸡掐架:万历皇帝蓄意报复张居正

在“张粉”们看来,张居正死后遭到清算,并不是因为东窗事发、罪有应得,而是因为他这个“改革家”遭到了以万历帝为代表的反动、保守势力的恶意报复。也就是因为如此,他们从一开始就寻找万历帝清算张居正的原因;而不论他们找到的原因是多么的荒唐可笑,他们都会像祥林嫂似地一再向世人倾诉。大致说来,张粉们的理由或者理论不外以下两种:第一,万历帝对其恩师早就怀恨在心,蓄意报复;第二,万历帝觊觎张家的财产。而《张居正二三事》的第三节,就是咀嚼前辈张粉的这些馊饭,说万历帝之所以要抄张居正的家,就是因为他早就打定主意要对张居正进行“死后算账”。

1、牝鸡司晨

这是《张居正二三事》第三节的第一段话:

“张居正一死,二十岁的神宗总算可以亲政了。要雪太后曾命张居正辅助他到三十岁再亲政之耻,要从张居正的阴影中走出来,必然要对张居正死后算账。于是,剥夺张居正生前所得的太师、上柱国之类至高无上的头衔,惩处张居正的亲信,将其子革职为民,一步一步地,全面展开了对张居正的清算。万历十二年,被废辽王的遗孀王氏乘机上书为已故辽王鸣冤,声称辽王之被废乃是由于张居正的迫害,要求平反昭雪。辽王由于作恶多端而被废,此事发生于隆庆二年,当时张居正还只在内阁中排名第四,要追究责任,也该追到当时的首辅高拱身上。但王氏在奏疏中无中生有地声称辽王被废后其府第田土都被张居正霸占,‘金宝万计,悉入居正府’,却使终生爱财如命的神宗眼中大发红光,以此为借口下令查抄张府。”

(1)从冯保到冯昕

方舟子说万历帝“要雪太后曾命张居正辅助他到三十岁再亲政之耻”,是根据《万历传》的这段话:

“神宗有点踌躇了。以他的早熟和敏感,不可能不曾意识到元辅张先生的威权震主,也并非不想早日亲操政柄,只是如此重大的人事更动,他作不了主,事情还得通过‘垂帘听政’的母后才行。于是,他把元辅张先生要求请假的事,向皇太后请示。慈圣皇太后的态度很坚决,恳切挽留张先生,对神宗说:‘待辅尔到三十岁,那时再作商量。’神宗这才拒绝了张居正的请假。……皇太后如此明白无误又毫无商量余地的表态,大大出乎神宗与张居正的预料。这一决定,使神宗颇为尴尬,……不得不打消尽快亲政的念头。所谓辅佐到三十岁云云,似乎意味着,张先生在世一日,亲政便一日无望。物极必反,神宗对张居正由亲至怨的转变,这是一个很重要的契机,这样就埋伏下一旦张居正死去,必将有所发泄的心理因素。”【54, pp.157-158】

如上所说,所有的张粉都坚信——至少是要做出“坚信”的样子——,万历帝早就对张居正怀恨在心。但事实是,就在张居正死前一个半月,万历帝还曾“以元辅张居正诞日,遣司礼监太监孙隆诣第,赐银一百两、蟒紵四表里、银福寿字四十两、食物有差。”【69, p.2307】就在张居正死前九天,万历帝还曾因“辽左大捷”而“功进元辅居正太师,荫一子锦衣卫世袭指挥同知。”【69, p.2329】三天后,万历帝又派太监到张府“视疾赐银”并带去手敕,将过去十年“四海升平”的功劳全都归之于张居正,而说自己不过是“垂拱受成”。【69, p.2332】实际上,直到张居正去世前两天,万历帝还在要张居正为“国家大计”向他进言。【69, p.2334】而当他得到张居正的推荐名单之后,马上在次日提升了潘晟、余有丁【69, p.2334】——即使是遭到大臣的反对,仍“以晟系元辅遗疏特荐,不听。”【69, p.2337】如果万历帝对张居正早就居心不良,要在他死后反攻倒算,他干嘛自找麻烦,在他死前对他言听计从,并且送上前所未有的大礼——按照黄仁宇的说法,太师乃是“文臣中至高无上的官衔,在本朝二百年的历史中从未有人在生前得到这个荣誉。”【157, p.28】——给自己挖坑吗?

实际上,连央视第一方粉郦波都说,虽然张居正在死前曾多次请求回乡“疗养”,但万历帝就是不许。为什么呢?“除了张老师在,别人做事都不放心。”【158】可惜的是,在出书之际,郦波把那句话删去了。【121, p.330】为什么呢?当然是因为他后来意识到,这个说法与他构陷万历帝早就存心“报复”、“反攻清算”张居正不兼容。

前面提到,杨四知弹劾张居正是在万历十年十二月。尽管杨疏言之凿凿,但万历帝仍旧“念系皇考付托,侍朕冲龄,有十年辅理之功”为由,决定“姑贷不究,以全始终。”【69, p.2440】而万历帝之所以要在万历十一年三月,即张居正死后9个月,下旨褫夺张居正的上柱国和太师头衔,起因是“览大理寺所上游守礼、冯昕等狱词。”【69, p.2509】游守礼就是大名鼎鼎的“游七”或“尤七”,《明史》说他是个“苍头”【72, p.5650】,即张居正的“小厮”,后来“入赀为官,勋戚文武之臣多与往还,通姻好。”但明人周元暐说得更清楚:

“张江陵奴游七,善伺主喜怒,而窃其权,势倾中外,缙绅争事以兄礼,而猎美官者栉比。锦衣史继书,时辇金玉赂之,尤与昵狎,夤缘得入江陵幕中。史富敌国,凡江陵所需,百方致之,务悦其心。所进七宝冠、白玉如意长二尺,价值巨万,江陵绝爱之,他物称是。” 【153, p.23】

也就是说,游七就是为张居正敛财的那个奴才。与游七相比,冯昕要神秘得多——几乎所有的张粉学者都像躲避瘟疫一般,对他绝口不提。例如,在熊召政的四卷《张居正》中,出场人物数以百计,但冯昕却像根本就不曾在这个世界上存在过似地无影无踪。同样,在朱东润的《张居正大传》,你也找不到冯昕的蛛丝马迹。倒是在《万历传》中,冯昕二字出现了至少三次,而根据其中引录的于慎行给丘橓的信,则冯昕是张居正儿子的三两个亲信之一。【54, p.198】显然是这个缘故,从明朝的《楚宝》【117, p.78】到民国的《张居正评传》【63, p.183】和《张居正大传》【64, p.387】,在引用于慎行的这封信来为张居正鸣冤时,都会故意把其中“其所关通窃借,不过范登、冯昕二三人,而其父弟家居,或以间隙微有所网罗”这30个字删得无影无踪,连删节号都没敢使用,更没敢给出出处。

其实,尽管我们至今仍对“游守礼、冯昕等狱词”的内容一无所知,但仅根据它迫使万历帝改变自己三个月前做出的“姑贷不究”这个初衷,一个唯一合理的推论就是:“这必然是因为他从游七、冯昕等人的狱词中了解了冯保和张居正互相串通的诸多秘密事情。”【159, p.127】但即使是在知道张居正内外勾结、玩弄自己和母后之后,万历帝仍旧保留了张居正的谥号和爵位,更没有抄他的家——这不能不说是“皇恩浩荡”。

确实,被方舟子称为“与张居正有私怨的王士贞”就认为,万历帝对张居正态度的改变,就是因为冯保:

“上故所幸中贵人张诚者,见恶冯保,上不得已斥之外。而使宻诇保所为,遂及居正。”【75, p.123】

实际上,不仅“张黑”王世贞不认为万历帝是蓄意报复张居正,连“准张粉”沈德符也这么认为:

“江陵初殁,上未有意深罪之,特忿冯珰久横,意甚衔之。”【88, p.122】

而在今人黄仁宇看来,万历帝清算张居正,完全是“大风起于青萍之末,故太师张居正的被参是从一件事情开始的。”【157, p.30】黄仁宇所说的“一件事情”就是张居正推行的“清丈”政策——所谓“新政”的核心,其实质就是变相增税——遭遇反弹,因此万历帝特别下诏“准与更正”。【69, p.2387】在那之后,张居正曾与冯保联手“逼逐新郑”、甚至要利用“王大臣案”将高拱置于死地的真相先后浮出水面,结果导致万历帝信念的彻底坍塌:

“这一切使年轻的皇帝感到他对张居正的信任是一种不幸的历史错误。张先生言行不一,他满口节俭,但事实证明他的私生活极其奢侈。他积聚了许多珠玉玩好和书画名迹,还蓄养了许多绝色佳人,这些都是由趋奉他的佞幸呈送的。得悉了此项新闻,万历又感到十分伤心。这10年来,他身居九五之尊,但是被限制到没有钱赏赐宫女,以致不得不记录在册子上等待有钱以后再行兑现;他的外祖父因为收入不足,被迫以揽纳公家物品牟利而被当众申饬。但是,这位节俭的倡导者、以圣贤自居的张居正,竟如此口是心非地占尽了实利!”【157, p.31】

黄仁宇的分析当然是一家之言。但是,对于方舟子来说,黄仁宇乃是明史界一言九鼎之人,全中国的明史学者加到一起,其份量都不敌黄仁宇一个人——这是他对黄仁宇的吹捧:

“黄先生的著述,以《万历十五年》成就最大。该书打破了学术与通俗的分界,以生动之笔演绎深刻之理,字里行间充满了微言大义,以超然独到的眼光,典雅晓畅的手笔,由小见大,为中国历史的研究和写作开辟了一块新天地。出版二十余年来,至今畅销不衰,创下了历史著作的奇迹。黄先生的史学成就,不在于对具体史实的考订,也不在于他所倡导的‘大历史观’有多大的效力,而在于他对中国史实、甚至是司空见惯的史实所做的深刻、新颖的剖析和解释。黄先生是当代中国学者中,罕见的具有见微知著、融会贯通的驾驭史料能力的‘通史’之才。他对中国的历史进程所做的独到思考,已经影响了并将继续影响许多中国学人。”【160】

既然黄先生“已经影响了并将继续影响许多中国学人”,他怎么就没有影响到自称“学者”的方舟子呢?这当然是因为方舟子早就打定主意要为张居正洗白了,因此任何与这一基调不和谐的声音,都会被他自动过滤。而方舟子之所以会对张居正情有独钟,就是因为他当时正在通过“反党”——即通过辱骂明朝的皇帝来影射“老毛”、并且在台湾国民党的机关报《中央日报》上发表悼念六四的文章来彰显自己“反共”【161】——,来获得美国的“血卡”。显然,越是把张居正打扮得漂漂亮亮,就越能把万历帝衬托得下流猥琐、可鄙可憎。这实际上也是张粉们用来粉张的基本路数。

(2)从辽王到劳堪

方舟子之所以拒绝接受黄仁宇的“影响”,还有一个原因,那就是他说的“黄先生的史学成就……在于他对中国史实、甚至是司空见惯的史实所做的深刻、新颖的剖析和解释”,亦即黄仁宇出人头地之处在于他的史论,而“不在于对具体史实的考订”。显然,没有了史实,方舟子这个大嘴巴“文抄公”就既无处下手,又无从置喙。所以,即使没有那个见不得人的“私衷”,方舟子也仍旧会站在张粉一边,因为他从《万历传》中看到的史料,只能把他引向粉张那条路。而恰恰就是因为把《万历传》当成了枕中秘籍,所以方舟子第三节第一段的后半部分几乎全部抄自《万历传》的这段话:

“这时有一个险恶小人——云南道御史羊可立(河南汝阳人),在一份奏疏中无中生有地说:‘已故大学士张居正隐占废辽府第田土,乞严行查勘’①。其险恶用心在于,唯有如此这般,才可以将张居正与废辽事件相联系。其实辽王被废完全是咎由自取,况且是在隆庆二年(1568年),当时张居正还是内阁第四把手,即使要追究责任,也应该算在第一把手高拱身上。神宗对羊可立的揭发,虽然并未轻信,只是命湖广巡抚、巡按调查核实以后报告,却容忍对张居正弹劾的逐步升级。”【54, p.195】

且不说樊教授在这段话中犯下的史实错误,只说其逻辑错误:在他看来,万历帝在接到羊可立的“乞严行查勘”奏疏之后,应该制止“对张居正弹劾的逐步升级”才对。问题是,万历帝根据“实事求是”、“有错必纠”的原则,“命湖广巡抚、巡按调查核实以后报告”——这有什么值得非议的呢?难道在樊教授看来,万历帝应该下旨廷杖羊可立、并且“禁止对张居正弹劾的逐步升级”?

那么,樊教授的那段话中,到底犯了什么史实错误? 2006年,天涯社区的一个叫“秋风浩荡”(又名“清秋子”)的写手开始在网上连载长帖《明朝出了个张居正——瞧瞧大明帝国的官场谋略》。在谈到辽王案时,他写了这样一段话:

“方舟子先生是名人,是从事科学打假的,但其人治史的态度实在不敢恭维。这句为张居正开脱的话等于没说。因为废辽王的事是在隆庆二年十二月发生的,高拱早就于隆庆元年五月被徐阶排挤走了,到隆庆三年的十二月才被张居正策应回来。他怎么能对废辽王负责?”【162】

查《明穆宗实录》,隆庆元年五月丁丑,“少傅兼太子太傅吏部尚书武英殿大学士高拱恳疏乞休,许之。”【163, p.235】;隆庆三年十二月庚申,“起少傅兼太子太傅吏部尚书武英殿大学士高拱以原官,不妨阁务兼掌吏部事。”【163, p.994】也就是说,樊教授确实搞错了,并且,他的这个错误,一直持续到2020年版的《万历传》。【164】

其实,清秋子的史料也大多来自《万历传》,因为其中不仅含有《万历传》独特的“断棺戮尸”和“贪滥僭窃”,而且还含有本文尚未提到的“安福县志”典故。原来,按照樊教授,刘台在上疏弹劾张居正之前,曾说过“忠臣不私,私臣不忠,终不可以荐举之私恩忘君父之大义”这句话,他注明的出处是“康熙《安福县志》卷三,刘台传。”【54, p.94】而在自己的帖子及后来的书中,清秋子也这么说:

“刘台,字子畏,江西安福人,隆庆五年的进士。张居正不但是他的会试主考、廷试读卷官,还曾举荐他当了现在的这个官。但刘台认为张居正钳制言论、斥责言官、结党营私,都是动摇国本的行为。虽然自己是张一手提拔的人,但也不愿坐视不问。他声称:‘忠臣不私,私臣不忠。终不可以荐举之私恩,忘君父之大义。’(《安福县志》)”【162】

事实是,无论什么版本的《安福县志》都没有那句话——它出现在《吉安府志》之中。【165】也就是说,根据清秋子对《万历传》的熟读程度,他不仅应该知道方舟子的那个错误抄自《万历传》,他还应该知道方舟子的《张居正二三事》全篇抄自《万历传》。可是,不知出于什么原因,清秋子却既没有把批评的矛头指向樊教授,也没有打方舟子的“假”。他所作的,就是对方舟子的“治史的态度”表示了一下“ 实在不敢恭维”——这相当于在方舟子的额头上轻轻地弹了一下“脑瓜崩”。

不过,如果说清秋子在面对方舟子的一篇错误百出、赃物遍地的文章的反应有些反常的话,那么方舟子对清秋子撸他的虎须、碰他的虎臀的反应则可以说是古怪。因为在当时,方舟子宣称他的网站“每年(打假)差不多有一百例”。【166】实际上,这个估计相当保守、相当谦虚,因为根据他的房东王玮所说,方舟子有能耐在一个晚上就揭露“一个惊天大案”。【167】更好笑的是,就在那两年,方舟子的牌坊就像是走马灯一般随时变换,一会儿宣称自己“眼里容不下沙子”、胸中怀有“个人英雄主义”情结【168】,一会儿又是“我患有对事实的真相的洁癖”。【169】可是,面对清秋子抛出的这个不大不小但却又臭又脏的“沙”砾,不仅方舟子的眼睛变得“有容乃大”,连他的“洁癖”都跑得无影无踪了。换句话说就是,面对清秋子的“批评”,方舟子采取了“一切造假者在事情败露后的最后一招”——即“装聋作哑”【170】——来招架。这又是为什么呢?当然是因为他心里明白,一旦在这个问题上纠缠下去,最大的可能就是把自己的文贼马脚暴露出来。福建云霄的方衙内对这笔账还是能算得过来的。

除了害怕东窗事发之外,方舟子对清秋子的“批评”装聋作哑还有一个可能,那就是,他们是在互相炒作:清秋子的好朋友李勇(网名“十年砍柴”)既是清粉,又是方粉,他不仅曾给《明朝出了个张居正》作序,而且还曾给方舟子老婆刘菊花宣称“我就不晒(学位证书)”的伪学历作伪证。【171】所以,不排除他们当时要借机炒作“文史畸才”方舟子这种可能。

言归正传。

实际上,樊教授的那段话,并不仅仅把高拱任职的时间搞错了,他还把羊可立上疏的时间也搞错了:本是万历十一年九月壬午【69, p.2622】,但却被樊教授写成“万历十二年九月壬午。”不过,樊教授的最大错误,并不在于他写错羊可立上疏的年份,搞错了高拱的任期,而是把羊可立所说的“已故大学士张居正隐占废辽府第田土”说成是“无中生有”——而方舟子则把这句话改造成“王氏在奏疏中无中生有地声称辽王被废后其府第田土都被张居正霸占”。事实是,就在万历帝下旨“抚按查勘具奏”之后七个月,即万历十二年四月,也就是张居正死后22个月,“左都御史赵锦言辽庄王次妃王氏所奏、及湖广巡抚李江所勘报故大学士张居正并其家所犯事情”。【69, p.2757】,结果导致万历帝下旨抄家。

其实,早在四十年代,朱东润就曾对张家与辽王的关系百般考证,连张居正的祖父是在被辽王赐酒之后醉死都算作是张居正与辽王间的“一件大仇”。【64, p.10】而朱东润之所以如此重视张居正与辽王的恩怨,只有一个原因,那就是,辽王被废案一直是笼罩在张居正头上的一块乌云,并且还是他最后被抄家的根本原因。实际上,早在万历四年,刘台就在奏疏中指控张居正“为择好田宅计,指授该府道诬辽王以重罪”【126】;而如上所述,张居正当时对包括这一指控在内的所有指控都以哭天喊地外加指控刘台对他“打击报复”作为回应——按照方舟子的“装聋作哑是一切造假者在事情败露后的最后一招”这个逻辑,这相当于默认有罪。不仅如此,半个张粉沈德符也说,张府就是故辽王府,只不过他说那是皇帝所赐,不是霸占——“辽故宫已先被上赐,加拓为故相第宅。”【88, p.213】而在被方舟子誉为“震烁千古的主流史书”的《国榷》中,其作者谈迁就这样评论张居正构陷辽王案:

“亲藩非叛逆不夺国,余即有罪,镌其禄,或幽废,子弟仍守其社。永陵之废伊王,犹为过之。今以宪㸅当典楧之罚,益非其伦矣。江陵凭其私恤,蔑千乘如振槁。予读国史,盖即江陵所手定者。然指列罪状,当几杖之赐,未即如彼濞戊也。”【82, p.4096】

辽王虽然被废,但他并没有被逐出皇族;张居正即使位极人臣,在皇家眼中,他也不过就是一个奴才。实际上,《万历传》就是这么说的:“按照当时惯例,虽位居公侯的元老重臣,谒见藩主(亲王)时,也要执臣礼。”【54, p.145】所以,张居正构陷辽王并且抢占他的财产,在封建社会就是犯上作乱。也就是说,万历帝因张居正“诬蔑亲藩”、“私占废辽地亩”而抄他的家,不仅名正,而且言顺。张居正不是要“振纲纪”、“核名实”吗?

事实是,为了报复辽王,张居正还一手炮制了洪朝选案,即怪罪办理辽王案的大臣洪朝选没有将辽王打成“谋反”,因此指使福建巡抚劳堪对他进行构陷,最终使他死在大狱。【54, pp.193-194】(详见【172】。)看看这个记载:

“公卒时,面容惨黑,周身发泡,十指勾曲,大肠突出,死状至惨。公明被强制抑压,气绝身亡,堪为脱其暴行,竟伪报公畏罪自缢于狱,其用心竟如此阴诈狡黠。公被害后,堪复谬言公服九日神丹诈死,不准收殓,挨延六日,致使尸体发涨臭烂。晋江士公故友赵恒之子赵日荣知公冤,闻而愤甚,排狱门而入,抚尸大恸,请求收殓。堪饬令将公棺柩封寄大中寺,派差兵击柝环守,不准接近。公子兢时任都察院筒较,闻耗由京赶回,望寺哭奠,被诸兵赶逐,沿街痛绝,泣愬无门,惨酷异常。闻者皆为公家挥泪,缙绅皆为公家饮血。堪知公论难容,欲诬加重罪,以掩已过,乃密令其亲信兴化知府武陵人陆通宵百计罗织罪名,诬公截劫贡船、通夷接济诸事,差人呈报居正。居正时任太师兼太子太师吏部尚书中极殿大学士,得报大悦,遂擢堪为左副都御史,回都察院协理院事。堪未及至京而居正卒矣。”【173】

由此可知,张居正对辽王的怨恨到底有多深,以及他整人的手段有多狠。事实是,那个在万历四年弹劾张居正的刘台比洪朝选更惨:他不仅本人遭到张居正的暗算,他的父亲和弟弟也受到了株连。这是《明史》记载的刘台被皇上下旨“廷杖百,远戍”之后的事情:

“居正阳具疏救,乃除名为民,而居正恨不已。台按辽东时,与巡抚张学颜不相得。至是学颜为户部,诬台私赎鍰,居正属御史于应昌巡按辽东覆之,而令王宗载巡抚江西,廉台里中事。应昌、宗载等希居正意,实其事以闻,遂戍台广西。台父震龙、弟国,俱坐罪。台至浔州未几,饮于戍主所,归而暴卒。是日居正亦卒。”【72, p.5992】

所以黄仁宇说,刘台“其死情极端可疑。”【157, p.17】

也就是因为知道张居正在辽王这件事上理亏,所以朱东润才会在调查了一大圈之后,语焉不详地草草收场:“一切只是传说,不可尽信。”【64, p.92】当然要“不可尽信”,因为如果尽信的话,即使张粉们有回天之力,也无法把他们的偶像洗白。最好笑的是,朱东润虽然以“不可尽信”收场,但他仍旧把张居正构陷辽王归咎于毛妃在他们之间“种下这样的祸根。”【64, p.92】这相当于承认,辽王“谋反”之祸,确实与张居正有关。事实是,尽管朱东润极力要给张居正洗白,但他的努力也不过不肯明言张居正确实陷害辽王,而已;但对张居正的另一罪状,即霸占辽王府地,他却实话实说:

“隆庆二年辽王宪㸅被废以后,张家据为己有,直到隆庆六年,才想起纳价的事。”【64, p.226】

请问樊教授,您说羊可立“无中生有”,根据的是什么史料?

2、瘟鸡嚎丧

《张居正二三事》的第三节的第二段如下:

“张居正生前,就有贪财的恶名。刘台曾上疏指控他‘入阁未几,而富冠全楚’‘宫室舆马,妻妾奉御,有同王侯’,而王士贞则说,严嵩被抄家后,财产十分之九都进了皇宫,但后来又从宫中流失,‘最精者十二归江陵(张居正)’(《觚不觚集》),陕西道御史杨四知告发张居正有十四大罪,其中一条就是‘贪滥僭窃’,‘银火盆三百,诸公子碎玉碗玉杯数百’,真够骇人听闻的了。现在王氏又说‘金宝万计,悉入张府’,怎不让神宗眼红!他估计至少也能抄到二百万两银,然而把张府里里外外搜遍了,锱铢必究,都折算成银,也不过十几万两。张家原是盐商,本就有钱,张居正生前又蒙神宗赏赐极丰,有十几万的家当,实在没什么希奇。这点钱,不过刚够神宗嫁一个女儿,还不够娶一个媳妇(神宗长公主下嫁,用去银十二万两,而福王大婚,用去银三十万两),自然是大失所望,下令对张的儿子严刑拷打追赃,逼死了大儿子张敬修,朝野震动,才算告了一段落。”

如上所述,方舟子放在引号中的那些话,全都抄自《万历传》,以致把自己的眼睛都抄花了。其实,抄书抄花了眼,至多是制造出“觚不觚集”这样的笑话;但抄书抄昏了头,就会胡言乱语、信口雌黄。事实是,方舟子说万历帝本人“估计至少也能(从张居正家)抄到二百万两银”,就没有任何史料根据。那么,方舟子的这个说法是怎么来的呢?

原来,和所有的张粉著作一样,《万历传》也抄录了张居正长子张敬修的遗书,其中有“在敬修固不足惜,独是屈坐先公以二百万银数,不知先公自历官以来,清介之声,传播海内,不惟变产竭资不能完,即粉身碎骨亦难充者!”这样的话。【54, p.200】也就是说,方舟子把钦差官定下的查抄指标,安到了万历帝的头上。实际上,为了栽赃万历帝,方舟子还编造了一个他“下令对张的儿子严刑拷打追赃”的瞎话——所以我称他为“方诌子”、“方谣子”,意即他满嘴胡诌、信口造谣。

其实,尽管张粉们都对张敬修之死哭得死去活来,但恰如谈迁所说,“敬修憯死,亦知洪朝选、刘台之冤乎?”【87, p.37】退一万步说,张粉们在给张敬修喊冤之前,是不是应该首先排除他畏罪自杀的可能?

实际上,张粉粉张的招数和方粉粉方的招术一模一样,第一就是对自己偶像的敌人极尽抹黑之能事;第二就是对自己的偶像极尽粉饰之能事。所以,除了栽赃万历帝之外,方舟子还极力给张居正贴金,话里话外的意思就是,张家仅被抄出十几万两银子——按照央视第一张粉郦波的说法是,“把张家所有的亲族一起算上,‘就’抄出了十万两银子”【174】——,说明张居正的清廉。 事实是,根据《万历传》,张居正在当上首辅之后就开始疯狂敛财:

“张居正忙于营建自己的安乐窝,也引起了人们的注目。万历元年(1573年),他在江陵城东建造张太师府第,神宗不但为他亲笔书写了堂匾、楼匾、对联,而且还拿出了一大笔内帑,作为建造资金。上行下效,于是全楚官员纷纷出资纳贿。这座豪华的府第,历时三年才建成,耗资达二十万两银子,而张居正自己拿出来的钱,还不到十分之一②。他还在京师建造了一座同样豪华的官邸,据目击者说,‘其壮丽不减王公’。他死后,这座建筑改为京师全楚会馆③。由此推知,其规模之打非一般住宅可比。这很容易引起人们的非议。”【54, p.89】

也就是说,仅在万历初年,张居正的两座豪宅就价值至少四十万两银子;但他死后,其家中财产却“不过十几万两”;而其“在京房产等物”竟然缩水逾九成,仅值“银一万零六百两”。【54, p.199】难怪他的儿子会声称其父“清介之声,传播海内”了。而“打假斗士”方舟子为了凑成《张居正二三事》几乎把《万历传》翻烂了,但他却对上面这段话假装看不见。为什么呢?当然是因为只有装瞎才能够扯嗓子给其偶像鸣冤叫屈了。实际上,这也是“打假斗士”方舟子在大搞“选择性打假”时的绝招儿,即“选择性装瞎”。

张粉们除了会装瞎之外,还有一个绝招儿,那就是装傻,即假装不知道这样的事实:那“十几万两”银子是从张居正在北京的宅子里搜出来的——《神宗实录》的记载是:

“刑部查居正在京庄房值价一万六百七十两,原住宅内金二千四百馀两银十万七千七百馀两;金器三千七百一十馀两,金首饰九百馀两,银器五千二百馀两,银首饰一万馀两……。”【69, p.2757】

而据杨四知的奏疏,张居正死后搬家,“骡车三十辆,搬运一月,填满京衢;粮船八十艘,绵延百里,阻塞运道。”【85】而从万历帝下旨查抄冯保,到下旨查抄张居正家,其间长达16个月。也就是说,张家有将近五百天的时间来埋藏、转移、销毁、贿送其财产。所以江西道监察御史李植在万历十二年七月说,自从尤七被捉之后,张家子弟已预知大厦将倾,“潜入京师,以求庇护,探听已久,谋划甚详。其重赀厚蓄埋匿他所者,十之六七;其奇珍轻齎餽献要路者,什之四三。室之所存,仅千百之一二耳。”【175】而负责查抄江陵张府的丘橓也说:

“蓋緣嗣修等,先年一聞馮保之被抄、莊守禮之被逮,即將違禁異物、外國奇寶,悉付之烈焰中,煙浮街巷,數晝夜不息,合郡皆知。”【176】

可是,尽管如此,丘橓、张诚等人仍从荆州张府中缴获“其诸子兄弟藏得黄金万两,白金十余万两。”【177】《明史》也说:“诚等尽发起诸子兄弟藏,得黄金万两,白金十余万两。”【72, p.5651】所以,在《明神宗实录》中有这样的记载:万历十二年七月十五日(己丑),“户部奏籍没张居正金银宝玩共一百十槓,命内库查收”【69, p.2802】;二十一日(乙未)“户部奏抄进张居正金物第三运一百一十槓,命该库查收”【69, p.2805】。

根据《天水冰山录》附录《籍没朱宁数》的记载,“金七十扛共十万五千两,银二千四百九十扛共四百九十八万(两)”【178】,则一“扛”金相当于一千五百两,一“扛”银相当于二千两。假设该书所说的“扛”即《明实录》中的“槓”;并且,万历政府从张居正江陵府中抄来的三批约三百三十槓“金银宝玩”、“金物”中全部都是白银,则它们也相当于六十六万两。如果其中三分之一是黄金,则相当于十六万五千两黄金,四十四万两白银,折合白银二百万两。这个数字,与冯保一次就向张家索要“名琴七张,夜明珠九颗,珍珠帘五副,金三万两,银十万两”【179】,非常般配。

更好笑的是,为了给张居正洗白,方舟子竟然说“张家原是盐商,本就有钱”。事实是,张居正的爷爷张镇是辽王府中一个看家护院的护卫, 他的父亲张文明屡试不第,落拓一生。张居正自己就说,他的曾祖父张诚“家无余财”、其祖父张镇“不事生产”、其父张文明“七举不第”【180】——这些当然都是在被张居正美化之后的说法。实际上,朱东润就根据王世贞的《首辅传》总结出张镇“既不读书,又不治产,只是一味放浪,最后在江陵辽王府充当护卫”这么几个字。【64, p.5】(注:我没有在《首辅传》中找到相关文字。)那么,方诌子到底是根据什么胡诌出“张家原是盐商,本就有钱”这句话的呢?说来你可能不信,竟然又是那个无处不在的“王士贞”。在《首辅传》中,有这样一句话:张四维“其父盬盐长芦,累赀数十百万。”【156, p.101】而《明史》也说,“四维家素封,岁时馈问居正不绝。”【72, p.5770】也就是说,方舟子不仅会“选择性装瞎”,他还会“选择性”张冠李戴。其实,如果张居正家真的“本就有钱”的话,张居正就不大可能会那么刻意钻营、那么不知进退了。最好笑的是,扳倒冯保、主持查抄张家那个人,与张居正的曾祖同名,也叫张诚。

还是为了给张居正洗白,方舟子就说“张居正生前又蒙神宗赏赐极丰,有十几万的家当,实在没什么希奇。”事实是,张居正从万历帝那里得到的赏赐,史书都有记载,《万历传》即使不说笔笔不漏,那也是八九不离十,如说隆庆六年,万历赏了张居正五十两银子【54, p.33】,万历二年五月、七月,两次赏张居正共四十两银子【54, p.51】,万历四年三月,赏张居正银八宝二十两【54, p.99】,万历六年,因张居正归葬,赏路费五百两【54, p.140】,等等。实际上,即使是张居正临死前过生日,万历爷的赏银也不过一百两而已。【69, p.2307】所以,清秋子说:“明朝皇帝历来较为小气,赏赐一般都是象征性的,甚至很寒酸。”【162】而方舟子之所以要人们以为张居正仅靠皇帝的赏赐就可以发家致富,只有两个可能的原因:不是真傻,就是装傻。

方舟子为张居正家财辩护的最后一条理由就是张家的“这点钱,不过刚够神宗嫁一个女儿,还不够娶一个媳妇。”让一个臣子与皇上比财富,只有方舟子口中的“妄人”才敢这么做。实际上,即使张家的财产真的如方舟子所说,“也不过十几万两”银子,那它们也全部都是非法所得,因为方舟子知道得非常清楚,“明朝的官俸,低得不可思议,只够勉强糊口。”既然如此,张居正何冤之有?其实,方舟子之所以拿出这条不是理由的理由为张居正辩护,凸显其后来仇恨中国人民的邪恶心理,那就是,按照方氏科学、云霄道义,他这个美国博士在中国打假有功,因此贪点黑钱,骗点傻粉,不仅理所应当,而且那些黑钱赃物与他本人的“贡献”相比,根本就微不足道。

3、木鸡发傻

《张居正二三事》第三节的第三段如下:

“明朝的官俸,低得不可思议,只够勉强糊口。海瑞号称本朝第一清官,薪俸之外的钱财一概不取,却也只好业余当农民,率领衙役在衙门的后院种菜自给。为老母亲做寿,破例买了两斤猪肉,竟被当成重大新闻传播。则其名为朝廷命官,实与贫民无异。一般的官僚不愿当贫民,就钻钻法律的空子,干点似非法似合法的勾当。地方官照例从上交中央的税赋中抽成供私用,称为‘常例’,京官无此财路,就要靠地方官的馈赠了。张居正不是海瑞,对官员间的一般馈赠,并不拒绝,在书信往来中也多提及,并不回避。但对大金额的有贿赂之嫌的馈赠,他是不收的。名将李成梁受封伯爵,一次就遣手下人送他黄金千两、白银万两,被他严词拒绝:‘若主以血战功封一官,我若受之,是且得罪于高皇帝。其毋再渎!’张敬修在自杀前留下的遗书说其父‘清介之声传播海内’,或许过誉,但时人比之为严嵩,告之曰‘贪滥僭窃’,那定是欲加之罪何患无词了。”

上面这段话的前半部分抄自黄仁宇的《万历十五年》,后半部分抄自《万历传》。这是《万历十五年》中的相关文字:

“本朝官俸微薄,京城中高级官员的豪华生活,决非区区法定的俸银所能维持。如各部尚书的官阶为正二品,全年的俸银只有152两。他们的收入主要依靠地方官的馈赠,各省的总督巡抚所送的礼金或礼品,往往一次即可相当于10倍的年俸。”【157, p.2】

“百姓缴纳税粮,在规定数字外尚有所谓‘常例’,即各地方官按照习惯收入私囊的附加,县官如此,以下村长里长甲长也无不如此。地方官向上缴纳税金税粮,总是先扣常例,至于税额是否如数,则是另一回事。”【157, p.62】

“他的节俭的名声遐迩皆知,据说有一次总督胡宗宪竟然以传播特别消息的口吻告诉别人,说海瑞替母亲做寿,大开宴席,竟然买了两斤猪肉。此事的真实性无法得到证明,但海瑞饭桌上的蔬菜出自他亲自督率别人在衙后栽种,则属毫无疑问。”【157, p.137】

这是《万历传》中的相关文字:

“张居正为官谈不上清廉,但与严揭、冯保相比,毕竟要好多了。尤其在他显贵之极时,自持甚严,很少接受下属馈赠。辽帅李成梁受封伯爵,为表示感谢,特遣使者赠张居正黄金千两、白银万两,遭到婉拒。张居正对来使说:‘若主以血战功封一官,我若受之,是且得罪于高皇帝。其毋再渎!’”【54, p.199】

其实,杨四知在奏疏中就说,“臣见居正竖牌朝房,各官馈送叅奏,是自示其清也。及其在任守制,冯保传奉圣旨张先生清廉。是皇上知其清也。夫居正之奸贪,穷古未有。”【85】也就是说,后人之所以知道张居正“拒腐蚀、永不贪”,唯一原因就是张居正自竖牌坊——“竖牌朝房” 、“自示其清”。事实是,当年的李成梁颇像是后来的张作霖,乃是土匪起家,后被高拱重用。此人贪功嗜杀,《明史》就说他 “贵极而骄,奢侈无度” 、“甚或掩败为功,杀良民冒级。”【72, p.6190】而那个惹怒努尔哈赤的“七大恨”之第一大恨,即无故杀害他的父亲和祖父,罪魁祸首就是李成梁。【181】

所以说,张居正即使再贪婪无度,也不敢收这个高丽胡子的钱。万历十二年,前面提到的那个于慎行致信钦差丘橓,说张居正受贿有三敢三不敢:

“其深交密戚则有赂,路人则不敢;债帅巨卿,一以当十者则有赂,小吏则不敢;得其门而入者则有赂,外望则不敢。”【82, p.4476】

而对张居正颇怀思念的谈迁,在记录张居正在京师的家被抄之际,拿出这桩张居正拒绝收受李成梁贿赂这件事,当作“居正虽贵显,罕受餽遗,所籍赀,率父弟所敛”的证据。可惜的是,谈迁没有交代,张居正“父弟所敛”的钱财,是怎么跑到张居正的京师府邸的?幸运的是,《万历传》没有采信谈迁的这个辩解,所以,方舟子才没能出更大的丑,而只是信口雌黄般地胡说什么张居正只收“官员间的一般馈赠”,“但对大金额的有贿赂之嫌的馈赠,他是不收的。”其实,傻子都知道,假如张居正真的只收“一般馈赠”的话,那么,即使他把北京城内所有京官从牙缝中挤出来的馈赠全都收下——关于明朝官俸的具体数字,见【182】——,他也攒不足其家财的百分之一。

4、土鸡上墙

《张居正二三事》第三节的第四段,就是方舟子以“海瑞评说”为引导的那段话,而它的精华所在,在表面上看,是他第N次掉进樊教授的陷阱之中,但实际上,它的精华在于,方舟子认为,关于张居正“搞阴谋、好色、贪财”的传言,都是那些“受或出于私人恩怨,或由于个人利益受到损害,或因为忌妒的”人搞的“舆论攻击”;而张居正之所以对那些攻击坦然处之,则是因为他“在忠与孝、国与身中选择了前者”。问题是,张居正如果能够将那些“舆论攻击”一一粉碎,他岂不能够更好地忠君、报国?并且,假如那些“舆论攻击”都是谣言,张居正将之一一戳破也不过花费自己的弹指一挥间的工夫,他何乐而不为呢?前面提到,方舟子后来“打假”的一个根本逻辑点就是:如果面对我的指控你不敢反驳的话,那就相当于你俯首认罪。【170】也就是因为如此,方舟子的打手兼皮条客许志强才会这样叫喊:

“被人指责是个骗子是件事关名誉的严重大事,如果有人被公开质疑甚至直接认为是个骗子,而他却始终不出来正式回应的话,只有一种可能:他就是骗子!”【183】

最好笑的是,尽管对外坚持使用这个逻辑,但是,在方舟科邪教内部,他们却绝对不肯使用这样的逻辑。为什么呢?这是方舟子的回答:

“亦明(葛莘)多年来天天在网上指控我科普文章都是抄的,我要是都去回应,还干不干正事了?”【184】

如果你知道方舟子的“正事”不是“打假”就是“打架”的话,你就会明白上面这句话有多么可笑了。所以我说,方舟子“打假”,不仅有“只要是仇人,没假也要打;只要是朋友,有假也不打;只要给我钱,我就帮你打;只要跟我干,包你不挨打”这个“四项基本原则”,他还有“要坚决把水搅浑,坚决不要搞清‘事实真相’”这个“一要一不要”,以及“只许我质疑你,不许你质疑我;只许我逼你自证清白,不许你要求我也自证清白”这个“二许二不许”。【60】

回到1997年,方舟子为张居正辩护的逻辑与他为自己辩护的逻辑一模一样,这只说明一个问题,那就是,他知道张居正确实“搞阴谋、好色、贪财”;只不过是,他认为那根本无关紧要——用《张居正》作者熊召政的话说就是“不以道德论英雄”【185】——,并且完全可以通过“装聋作哑”来蒙混过去。

5、斗鸡咏古

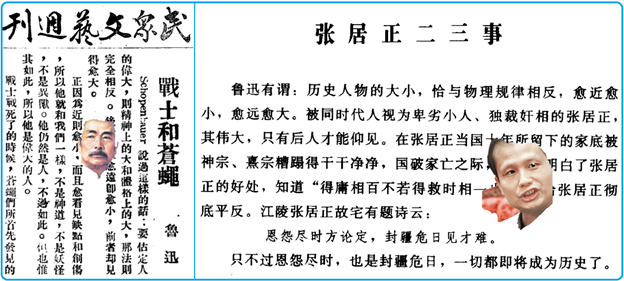

这是《张居正二三事》的结尾:

“鲁迅有谓:历史人物的大小,恰与物理规律相反,愈近愈小,愈远愈大。被同时代人视为卑劣小人、独裁奸相的张居正,其伟大,只有后人才能仰见。在张居正当国十年所留下的家底被神宗、熹宗糟蹋得干乾净净,国破家亡之际,崇祯就明白了张居正的好处,知道‘得庸相百不若得救时相一也’,才给张居正彻底平反。江陵张居正故宅有题诗云:‘恩怨尽时方论定,封疆危日见才难。’只不过恩怨尽时,也是封疆危日,一切都即将成为历史了。”

俗话说,编筐编篓,全在收口。而从上面这5句话、172个字中,我们确实可以发现方舟子的诸多特质。

首先,方舟子以鲁迅的孝子贤孙自居,曾无数次地当众称呼鲁迅为“鲁爷”。【186】可是,他在上面所说的“鲁迅有谓”,却暴露出他这个鲁孙不过就是一个赝品。

原来,在其一生中,鲁迅不仅从未提到过什么“物理规律”,他实际上连“历史人物”这四个字也不曾使用过。唯一与方舟子所说的那句话意思相近的言论,是他在1925年发表的《战士和苍蝇》一文中的开篇两句话:

“Schopenhauer说过这样的话:要估定人的伟大,则精神上的大和体格上的大,那法则完全相反。后者距离愈远即愈小,前者却见得愈大。”【187】

也就是说,鲁孙方舟子所说的那句话,既不是他鲁爷说的,其含义也与其鲁爷所说不尽相同。更搞笑的是,据说鲁爷的那篇文章是在骂梁启超,因为他在孙中山死后指责他“不择手段”。【188】而下面就将提到,这场持续至今的“张居正热”,始作俑者就是梁启超。也就是说,方舟子拐弯抹角转了这一大圈,最终还是把自己抡出去的巴掌,甩在了张粉老祖宗的脸上。

孝子贤孙,数典忘祖 方舟子以鲁迅的“转世灵童”自居,并且被其门徒吹捧为“网上鲁迅”、“网络鲁迅”、“科学界的鲁迅”【189】,但实际上,他对其“鲁爷”的了解,就像他对“文史”的了解一样,大多来自道听途说、东抄西凑。上图显示鲁迅在1925年转述了叔本华的一个论断;而在72年后,方舟子先将那个论断曲解,然后将它塞进鲁迅的嘴里。

其次,方舟子说崇祯给张居正“彻底平反”是因为他“明白了张居正的好处,知道了‘得庸相百不若得救时相一也’”这个道理,这也是他自己的胡思乱想——这是其来源:

“崇祯三年(1630年),思宗又给还张居正后人的官荫与诰命。时人评论道:当大明王朝国将不国之时,皇上‘抚髀思江陵,而后知得庸相百不若得救时相一也’①。”(注①:“林潞:《张江陵论》,见《重修荆州府志》卷七九,杂记志·纪文。”)【54, p.206】

也就是说,“抚髀思江陵,而后知得庸相百不若得救时相一也”乃是“时人”林潞的遐想或猜想;而崇祯皇帝是否真的有那样的想法,这个世界上大概除了方状元之外,再没有一个人知道。

第三,根据《明史》,“给张居正彻底平反”的那个人,是熹宗朱由校,而不是思宗朱由檢:

“終萬曆世,無敢白居正者。熹宗時,廷臣稍稍追述之。而鄒元標為都御史,亦稱居正。詔復故官,予葬祭。崇禎三年,禮部侍郎羅喻義等訟居正冤。帝令部議,復二廕及誥命。十三年,敬修孫同敞請復武廕,並復敬修官。帝授同敞中書舍人,而下部議敬修事。尚書李日宣等言:‘故輔居正,受遺輔政,事皇祖者十年,肩勞任怨,舉廢飭弛,弼成萬曆初年之治。其時中外乂安,海內殷阜,紀綱法度,莫不修明。功在社稷,日久論定,人益追思。’帝可其奏,復敬修官。”【72, p.5652】

所以,《万历传》说,“天启二年(1622年),熹宗给张居正恢复原官,给予祭葬礼仪,张府房产没有变卖的一并发还。”【54, pp.205-206】而崇祯所作,不过就是“给还张居正后人的官荫与诰命”,而已。你看这个方状元,连现代汉语阅读能力都没能过关,但却声称“我古文非常好”【190】、叫嚣“南怀谨应该先来跟我学学古文”【191】。其实,他的唯一“非常好”之处就是他的自我感觉——俗话所说的“没羞没臊”。

第四,方文的最后一句话仍旧抄自《万历传》:

“人们感慨于此,在江陵张居正故宅题诗抒怀,有两句云:恩怨尽时方论定,封疆危日见才难②。堪称史诗,也是张居正身后功过是非的真实写照。”【54, p.206】

《万历传》的注②是:“《静志居诗话》,见《重修荆州府志》卷七八,杂记志·纪事。”

其实,《静志居诗话》的流传程度比《重修荆州府志》要广得多——《四库全书提要》就说它的源本《明诗综》“六七十年以来……为诗家所传诵”。【192】而樊教授所引的那句话,就出现在《静志居诗话》的第十三卷第一段中:

“江陵以夺情为清议所不容。然能自任天下之重,定陵冲年,请大阅京营之士,时掌中枢者,山阴吴尚书兑也。尚书绘图藏之家,子曩从尚书孙锦衣使国辅处见之。及戚武毅镇蓟,大臣行边,简阅士马,随上功状,疏恩晋秩烽火不彻于甘泉者,一十五年。江陵之秉国成,可谓安不忘危,得制治保邦之要矣。近灵寿傅尚书维鳞撰《明史记》,乃与分宜合传,毋乃过与?于文定与邸尚书书云:‘江陵以盖世之功自豪,固不肯甘为汙鄙,而以传世之业期其子,又不使滥有交游。其平生显为名高而阴为厚实,以法绳天下而间结以恩。其深交密戚则有赂,路人不敢也。愤帅钜卿则有赂,小吏不敢也。当其柄政,举朝争颂其功而不敢言其过。及其既败,举朝争索其罪,而不敢言其功。皆非其实情矣。’此足以当爰书。闻有题诗于故宅者云:‘恩怨尽时方论定,封疆危日见才难。’二语足称诗史矣。”【193】

也就是说,樊教授把“诗史”误抄成了“史诗”,结果误导方状元误发思古之幽情。根据《简明汉语词典》,诗史是“指反映一个时代的面貌、具有历史意义的诗歌”;而“史诗”则是“叙述英雄传说或重大历史事件的叙事长诗”。【194】可叹方状元以“诗人”自许,并且张牙舞爪地要为杜诗作注【5】【13】,可他却连“杜诗是诗史而不是史诗”这么一个简单的史实都搞不清楚。

|

|

|

|

| 实用资讯 | |

|

|

| 一周点击热帖 | 更多>> |

| 一周回复热帖 |

| 历史上的今天:回复热帖 |

| 2020: | 《评:古林风“ 日本投降原因是原子弹 | |

| 2019: | 苟且偷生精明钻营 | |

| 2019: | “阴阳五行”与“九五之尊” | |

| 2018: | 神是公义万能可祂造的人却带原罪。听说 | |

| 2018: | 有一种胸怀,叫得理也饶人 | |

| 2017: | 朝鲜核危机 —— 威胁者被威胁意味着什 | |

| 2017: | 姓氏中隐藏的身份信息你知道吗 | |

| 2016: | 思想的形成 什么是‘识’? | |

| 2016: | 刘正教授论文《<史墙盘>和微氏家谱》 | |