| 下篇:文賊偷意 |

| 送交者: 亦明_ 2021月08月19日11:50:04 於 [教育學術] 發送悄悄話 |

| 回 答: 方舟子在1997年抄襲復旦大學歷史系教授樊樹志 由 亦明_ 於 2021-08-19 11:33:57 |

下篇:文賊偷意

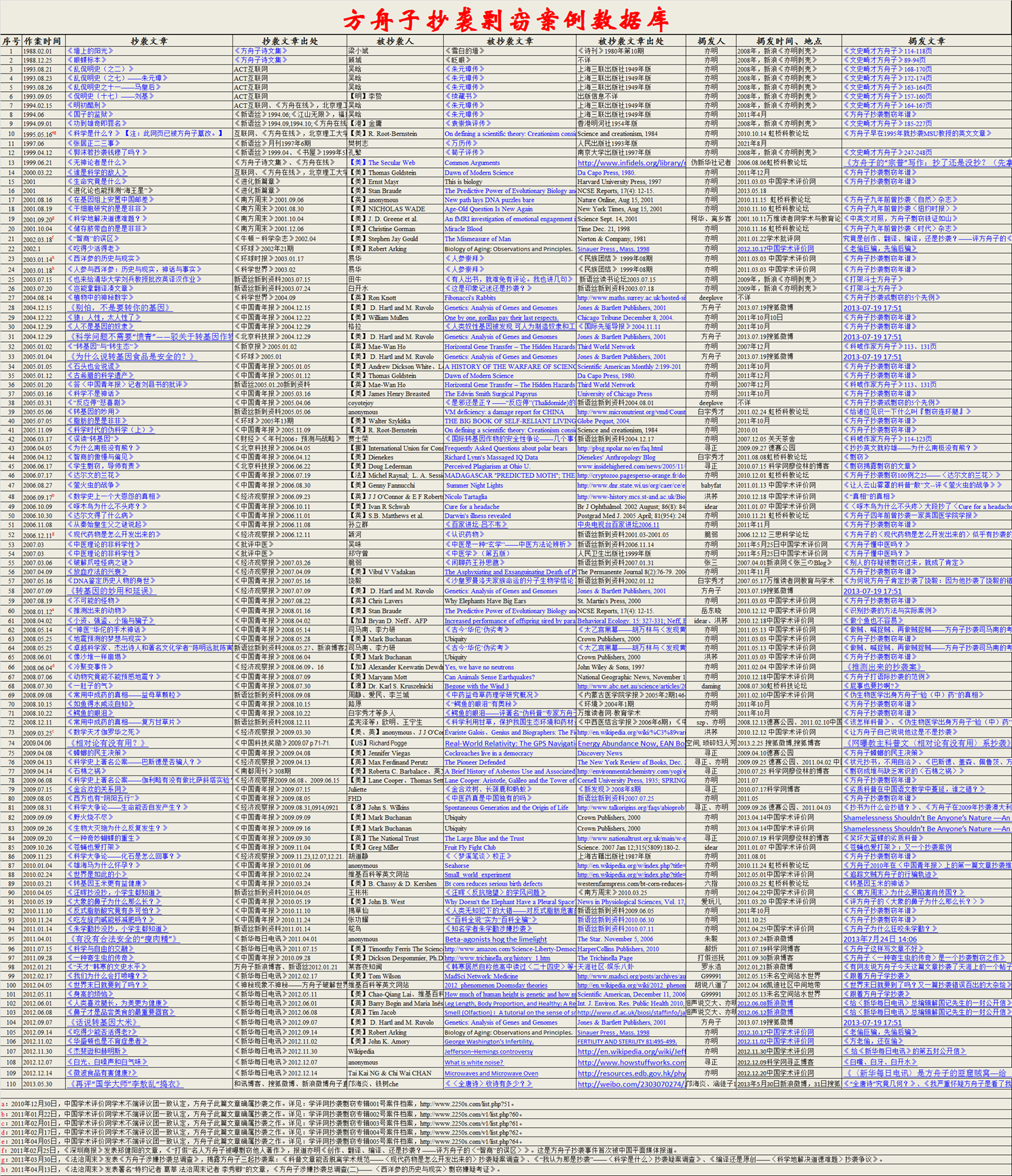

大致說來,方舟子的明史文章全都屬於所謂的“史論”,其實質就是根據歷史故事發泄他內心的仇恨。而早在十多年前,我就已經總結出了這樣的規律,方舟子發表“史論”的模式不外三種:第一就是“鸚鵡學舌”,即別人說啥,他也跟着胡叻叻啥;第二就是“蜀犬吠日”,即憑藉自己的無知無畏和思維定勢,信口雌黃、信口開河;第三就是“鬥雞掐架”,即出於其“鬥士”的本能,專門和別人的觀點對着幹。而新發現的這樁《張居正二三事》抄襲案——根據我創建、維持的《方舟子抄襲剽竊案例數據庫》,它是方舟子抄襲剽竊案的第110個案例——,證明我當年的論斷完全正確。

劣跡斑斑 方舟子是一個習慣性文賊,其抄襲歷史很可能始於中學時代。他的抄襲歷史首次被曝光,是在2001年。至今,方舟子的一百一十篇文章已經被證明——即找到被抄原文、排除偶然巧合的可能——為抄襲之作。

一、鸚鵡學舌:張居正未與馮保密謀奪情

如上所述,《張居正二三事》的第一節就是要否定《定陵註略》的記載,即把張居正與太監馮保密謀奪情之事斥為“小說”。而為了達到這個目的,方舟子除了明偷《萬曆傳》中的史料之外,就是暗搶《萬曆傳》中的觀點。例如,為了證明張居正不需要與馮保密謀,方舟子總共舉出了五條理由,第一條就是“當時內閣還有次輔呂調陽、張四維,不過形同擺設,事無巨細都由張居正定奪,兩人不敢擔當首輔重任”。而在《萬曆傳》中,就有這樣的話:

“當時內閣雖有三位輔臣,但大權集中在張居正一人手中,一旦他丁憂離職二十七個月,呂調陽、張四維唯恐難以承受如此大的壓力。”【54, p.103】

很難理解樊教授此處所使用的“唯恐”這個詞到底是什麼意思;但顯然,“語文狀元”方舟子把它理解成了“不敢”。而事實是,張居正父訃到京後,朝官們都以為張居正必將回鄉守制,因此次輔呂調陽也必將升任首輔,所以他們都穿上大紅袍跑到內閣向呂調陽祝賀,而呂調陽對之也沒有拒絕。【64, p.268】這說明,呂調陽對擔任首輔一職並不膽怯。實際上,因為張居正次年歸葬,但萬曆帝仍不肯讓他暫時代理首輔,呂調陽還憤而告病。【54, p.143】【64, p.290】其實,連三輔張四維都對張居正的獨裁霸道心懷憎恨【64, p.198】;並且,在張居正死後,他馬上繼任首輔,沒有露出“不敢擔當首輔重任”的絲毫跡象——《明史》說:“居正卒,四維始當國。累加至少師、吏部尚書、中極殿大學士。”【72, p.5770】所以,方舟子從《萬曆傳》中偷來的這個理由——不論樊教授的本意到底為何——,根本就不能成立。

方舟子舉出的第二條理由是,張居正之所以不願意為父親守制,是因為他不拘常理,更不願意看到自己的改革半途而廢:

“張居正本是不拘常格的人,封建禮教不會被他放在眼裡,當時新政正在全面展開,斷無離職二十七個月之理。他不願回鄉守制,希望奪情,是毫無疑問的。”

這是《萬曆傳》中的相應文字:

“至於張居正,按人之常情及祖宗舊制,必須丁憂守制。但他不是個按常規辦事的人,常說,有非常之人,然後有非常之事,何惜訾議?況且大權在握,新政正在展開,他不願因丁憂而離任二十七個月。”【54, p.104】

方舟子舉出的第三條理由是,萬曆帝離不開張居正:

“……張居正自己不願守制,神宗、太后更不願他離職守制。張居正名為首輔,實乃攝政,十足是個‘改革的總設計師’,朝廷豈可一日無他?即使他真心實意要求守制,神宗、太后也絕不會答應。”

這是《萬曆傳》中的相應文字:

“神宗本人深感不可一日無元輔張先生,不願他丁憂歸里,更不願新政中途遭到挫折。……接着,神宗又諭吏部:‘元輔朕切依賴,豈可一日離朕!……”【54, pp.103-104】

“至於神宗,出於對元輔張先生的依賴,不可須臾或缺,新政不可半途而廢,百般挽留。”【54, p.117】

“張居正曾對阿諛他的下屬說:‘我非相,乃攝也。’”【54, p.219】

方舟子舉出的第四條理由是,萬曆帝后來連張居正請長假歸葬都不准;並且在他歸葬之際仍讓他繼續辦公,他當初怎麼可能讓張居正守制27個月呢:

“第二年三月張居正歸葬,希望能請假到八九月份,神宗卻命他五月份即回京辦公,其間朝廷有大事,即千里奔馳請示張居正,足見朝廷不可一日無‘首輔張先生’。”

而在《萬曆傳》中,樊樹志用了整整一節的篇幅來渲染此事——天知道方舟子是為了製造“細微差別”還是看花了老眼,他竟然把在《萬曆傳》中出現了無數次的“元輔張先生”——其第二章第一節的標題就是“元輔張先生”——抄成了“首輔張先生”。

方舟子舉出的第五條理由是,張居正得知父親死訊是在5月25日,第二天,這個消息就被呂調陽、張四維報告給了皇帝,因此他沒有時間與馮保串通:

“不錯,神宗是在張父死後十餘日才獲悉的,但張居正本人也只比神宗早一日獲悉死訊。張父死於十三日,到二十五日噩耗才傳到北京,第二天呂調陽、張四維就上疏要求奪情了,一天之差,說張居正與馮保謀定然後報訃,未免過於勉強。”

這是《萬曆傳》中的相關言論:

“(張居正)原本想在萬曆六年(1578年)夏初回江陵探望老父,不料,萬曆五年(1577年)九月十三日父親遽爾病逝。二十五日,噩耗傳到北京。次日,張居正的同鐐、內閣輔臣呂調陽、張四維上疏奏明皇上,引用先朝楊溥、金幼孜、李賢‘奪情’起復故事,請求皇上諭留張居正。”【54, p.102】

遺憾的是,言必有據的樊先生在此處打了一個馬虎眼,即他沒有交代“噩耗傳到北京”是在“二十五日”的出處。無獨有偶,早他半個世紀,朱東潤也是一口咬定“九月二十五日,居正才得到訃聞”,但他也沒有交代出處。【64, p.261】這是為什麼呢?答曰:因為這個說法只有一個來源,那就是張居正本人。【62】

事實是,荊州距離北京只有一千二百公里——張居正自己說是“二三千里”、“幾三千里”。【120】而說一個輕裝簡從的報信之人在路上走了十二天才到北京,就相當於說他每天只走一百公里——這哪裡像是千里報喪,簡直就是悠哉游哉地走馬觀花、游山逛景。事實是,張居正次年歸葬時,坐的是四平八穩的三十二抬大轎,路上不僅前呼後擁,而且還要迎來送往。【64, pp.288-289】但即使那樣,他前前後後也不過走——用酈波的話說實際上是“緩緩蠕動”【121, p.283】——了二十一、二天,即從3月13日到4月4日。【122】而張居正返京之時,正是“淫雨以後,更不易走”的夏日【64, p.294】,《萬曆傳》也說是“途中遇到滂沱大雨”【54, p.145】,但所費時間也僅止二十五天,即從5月21日到6月15日。【123】實際上,在歸葬期間,張居正曾上疏乞求延長假期,而萬曆帝馬上派員赴江陵催他按時返京。從張居正撰寫奏疏,到他收到皇帝的回信,連來帶去,前後只用了18天。【120】難道不到一年的工夫,“從江陵到北京,交通困難”【64, p.261】這個問題就被徹底解決了?實際上,萬曆十二年四月九日,萬曆帝下旨抄張居正的家,這個消息在八天之內就傳到了張居正的老家。【124】也就是說,張居正說他在父親死後12天才得到“父訃”,完全不可信。而面對如此明顯的疑團,所有的“張粉”——包括“練就了一對火眼金睛”的方舟子【125】——都是一副老神在在、見慣不驚的模樣。這未免太過奇怪。

其實,張居正預謀奪情的那點小心思,早在萬曆四年就已經被御史劉台一語道破:

“臣聞宋臣有言,賢者不悲其身後之死,而憂其國之衰,急薦賢也。四維起時,聞有言於居正者,曰,此人不可引贊密勿。居正曰,何以知不可乎?曰,外論不喜者甚眾。則當其時,居正未嘗不知矣。知之而顧用之,無亦以四維有機權,多藉庇,忍作威作福人?彼其親老,旦暮突有不測,二、三年間謀起復任,四維其身後托乎?”【126】

這段話,被《明史》的作者改編成這樣:

“祖宗朝,用內閣冢宰,必由廷推。今居正私薦用張四維、張瀚。四維在翰林,被論者數矣。其始去也,不任教習庶吉士也。四維之為人也,居正知之熟矣。知之而顧用之,夫亦以四維善機權,多憑藉,自念親老,旦暮不測,二三年間謀起復,任四維,其身後托乎?”【71, p.5990】

顯然是因為有這一前科,所以《萬曆邸鈔》在敘述“江陵奪情”之際,會提及劉台:

“先是禦史劉臺按遼時·首疏發居正之奸·而疏中實先言其預謯Z情·戀位遺親雲·至是聞訃之夜·漏已下二鼓·而昧爽時·特旨即從中出留也·香幣油蠟·金鈔布粲之賜·悉以千百計。內豎將司禮之命·絡繹至.附耳躡踵。居正時作擎曲狀·至以僕隸扶掖內豎.乃叩頭謝·強之立而受·雲·此頭寄上馮公公也·中行等觸目擊衷·遂各有伏闕之思·” 【79, pp.51-52】

顯然,文秉的敘述就是源於這類記載。可笑方舟子這個偽狀元,竟然敢“打假”真狀元的兒子,說他“繪聲繪色,如親臨其境……把歷史當小說”。他顯然不知道這樣的道理:現實比小說更精彩。事實是,文秉所敘,就是“(吳)中行等”的“親臨其境”(觸目擊衷)。再看看被方舟子認證為“向來為治明史者所必讀”的《明史紀事本末》中記錄的這兩個比“小說”還要荒誕的情節:

“刑部員外艾穆、主事沈思孝合疏言‘居正忘親貪位’,居正大怒。時大宗伯馬自強曲為營解,居正跪而以一手捻須曰:‘公饒我,公饒我!’掌院學士王錫爵徑造喪次,為之解。居正曰:‘聖怒不可測。’錫爵曰:‘即聖怒,亦為公。’語未訖,居正屈膝於地,舉手索刃作刎頸狀曰:‘爾殺我,爾殺我。’錫爵大驚,趨出。”【100, p.950】

一個在同僚下屬面前都敢如此耍無賴之人,背地裡給其恩公叩頭稱謝,有什麼值得奇怪的呢?

二、蜀犬吠日:張居正就是被中醫害死的

早在1990年,方舟子就吹噓說,他要花三個月的時間“再讀一遍”《二十四史》。【127】顯然是因為這樣的自吹自擂次數太多,所以,九年後,方舟子又故作謙虛地說:“從中學的時候起,我就常常被誤會為讀過許多書,其實我最多不過只能算翻過許多書罷了。”【128】其實,不論是“讀過許多書”,還是“翻過許多書”,方舟子的無知都是驚人的,而與這個驚人的大無知匹配得嚴絲合縫的就是他的大無畏。從這個意義上說,“方舟子”確實是一個“腳踏兩隻船的舟子”。【129】只不過是,那兩隻船與“科學”和“文史”毫不沾邊,它們的真實身份是“左無知”、“右無畏”。

1、中醫黑黑中醫

前面提到,《張居正二三事》一文的第二節只有一個目的,那就是要把張居正的死因歸咎於中醫,即“證明”張居正既不是死於痔瘡,也不是死於縱慾過度或者春藥中毒,而是死於中醫的“手術”。可是,由於樊樹志似乎相信“王士貞”所說,即張居正死於依賴春藥“御內”【54, p.164】,所以方舟子這隻“鸚鵡”無法“學舌”,所以他只能祭出自己的看家本事,即胡攪蠻纏——這是中國歷史上最最歹毒、最最邪惡、最最不要臉的“中醫黑”平生第一次黑中醫:

“痔瘡本非致命,但張居正為了根治,卻請了一位‘名醫’動手術割除痔瘡。按當時的醫學條件,以中醫的外科水平,開刀動手術無疑是在跟死神開玩笑。果然,在萬曆十年三月間動完手術後,張居正就再也起不來床,接旨也只能伏枕叩頭。”

僅看“開刀動手術”這幾個字,你就應該明白,方舟子這個福建的偽狀元、美國的水博士、中國的偽鬥士根本就不知道中醫是如何治療痔瘡的。事實是,張居正本人在敘述自己的病症及其治療時,全用一個“拔”字,因此可知那根本就不可能是西醫所說的“開刀”。這是據信成書於戰國時代的《五十二病方》中的一方:

“牡痔居竅旁,大者如棗,小者如棗𩅢者方:以小角角之,如孰二斗米頃,而張角,絜以小繩,剖以刀。其中有如兔髕[左骨右實],若有堅血如抇而出者,即已。”【130】

據認為,這種方法就是通過負壓來吸取,其原理類似後來的拔罐。【131】

再看看成書於萬曆年間的《外科正宗》中的記載:

“一男子患癢十餘年,頭己穿潰,未及通腸,每發疼苦。以三品一條槍插至七日,搏變黑色,瘡邊漸漸裂縫,至十五日脫落,以鳳雛膏捺至半月,斂口而平。”【132】

所謂“三品一條槍”,就是用明礬、白砒、雄黃、乳香調和的藥栓,將其插入瘡口,半個月左右就可以讓痔核脫落。此法一直沿用至今。【133】

按照中醫黑的說法,這樣的記載和報道,全都是自吹自擂的欺人之談。既然如此,就讓我們聽聽民國名人胡適晚年的“實話實說”:

“過去有一個痔漏,在北平協和醫院開過刀,以後還是常發的。那年在北平,李石曾們和我鬧,所以出來講演了。這年年底我在上海,到寶隆醫院去看痔漏。寶隆醫院是德國派的西醫,那位醫生名叫黃鐘。他告訴我:‘這種痔漏,寶隆開刀之後會復發。就是在北平協和醫院開刀後再來寶隆醫的,總不能斷根。不過上海有位潘念祖,他有家傳的痔漏秘方,差不多在我醫院開刀之後再去請他看的,全看好了。潘念祖是吃鴉片的,上午不看病,下午才門診,晚上才出診。’我去的時候,果然有許多人候診。潘念祖也知道我的名字。他對我說:‘如果胡先生有空的話,我可以包醫,需要一百天。’那時我正生氣,就向北大請假幾個月,留在上海看病了。果然不到一百天,完全醫好了。到今年有三十六年之久,從沒復發過。那位黃鐘先生,他本人有點殘廢。他是學西醫的,但能推薦這位潘念祖,他的醫德是很高的。過了幾年,潘念祖死了,他的兒子還小,於是潘念祖的太太接下去給人家看痔漏,也都給他醫好的。那時風氣開通得多了,她也不怕了。那次的包醫費,好像是一百五十塊銀元。”【134】

事實是,中醫不僅治好了胡適的痔瘡,而且還治好了他的那個神神秘秘的“腳氣病”。可是,為了所謂的“科學”,胡適後來竟然百般掩飾這一事實。【135】所以“半文盲”中醫黑羅永浩才會以為自己是胡適的弟子。【136】

其實,據張居正自己說,他的病始於萬曆元年間的一件“滔天之勢、驀然頓已”的大案——極可能就是他與馮保聯手構陷高拱的那件“王大臣案”【137】——,他“因是致病”【138】,顯然是驚嚇過度。到了萬曆八年三月,在經歷了劉台彈劾案和“奪情”風波之後,張居正已經變得“形神頓憊,血氣早衰,踰五之齡,鬚髮變白。”【139】到了萬曆九年七月,張居正已呈病入膏肓之態:

“臣自入夏以來,因體弱過勞,內傷氣血,外冒盛暑,以致積熱伏於腸胃,流為下部熱症。又多服涼藥,反令脾胃受傷,飲食減少,四肢無力。立秋以後,轉更增劇。”【140】

大約在萬曆十年二月,張居正在給徐階的信中寫道:

“賤恙實痔也,一向不以痔治之,蹉跎至今。近得貴府醫官趙裕治之,果拔其根。但衰老之人,痔根雖去,元氣大損,脾胃虛弱,不能飲食,幾於不起。日來漸次平復,今秋定為乞骸計矣。”【141】

萬曆十年三月九日,張居正上疏曰:

“臣自去秋,患下部熱病,仰荷聖慈垂憫,賜假調理,雖標症少減,而病根未除,纏綿至今,醫藥罔效。近訪得一醫人,自家鄉來,自言能療此疾,屢經試驗,其術頗精,但須靜養半月、二十日,乃得除根。”【142】

六天后,張居正再次上疏匯報病情:

“臣久嬰疾病,仰荷聖慈賜假治療。數日以來,試用醫人,委覺有效。”【143】

三月十七日,張居正“伏枕”向皇帝上疏乞休:

“緣臣宿患雖除,而血氣大損,數日以來,脾胃虛弱,不思飲食,四肢無力,寸步難移,須得再假二十餘日。蓋文書官所親見,非敢託故也。”【144】

大約在那之後不久,張居正給山東巡撫楊本庵寫信說:

“殘恙一向不以痔治,遷延十有餘年,故病日深。近訪得一明醫,仰蒙聖恩,賜假治療,乃得拔去病根。今病雖除,而血氣虧損已甚,脾胃虛弱,不思飲食,四肢無力,寸步難移,按之生理,尚屬艱難。”【145】

又過了兩、三個月,張居正就死了。

也就是說,張居正在臨死之前反覆說自己的痔瘡被中醫治好了、拔除了;但是,四百年後的方舟子卻鐵嘴斷案,一口咬定他的死因“當是由於手術後失血過多,或傷口感染。”這樣一個曠世名醫,怎麼連自己的老母“鼻子不僅不通,裡面還長東西了”都能誤診成“不像是鼻癌”?實際上,由於他的誤診,他老娘的鼻咽癌從五月份一直拖到九月份,而即使那樣,方舟子也沒捨得把老娘送醫院檢查,而是“找了國慶期間回鄉的市鼻科醫生來家裡檢查”。此時,那個“最兇猛的惡性淋巴瘤……已經擴散”。半年後,一直把方舟子視為“金兒”的老娘就死了。【146】據方舟子自己說,他給老娘看病的“科學方法”就是“問”,即向第三者“問了症狀”——也就是說,連老中醫的“望”診都不如。而在給四百年前的張居正看病,方舟子則連“問”都免了,他直接拍腦袋瓜子就開出了診斷書。你見過這麼不要臉的江湖騙子嗎?

也許有人會問:方舟子為啥沒將張居正的死因歸咎於春藥呢?這豈不是黑中醫的捷徑嗎?答曰:當時尚在科學實驗室打工的方舟子,還沒有想到自己今後需要靠打砸搶來討生活;所以,他當時還沒有把黑中醫當作自己職業的打算。恰恰相反,在他的腦海中,通過倒賣春藥來發家致富這個想法肯定閃現過無數次。確實,據史玉柱透露,1997年他在洛杉磯時,就有一夥華人逼他與之“合作”炒賣腦白金,而那伙假洋鬼子要挾他就範的一柄利器就是“方某某”,因為他有能耐讓史玉柱“做不成”獨家買賣。【147】到了1998年,方舟子的“漢林網上書城”隆重開張,而他用來招攬顧客的最大賣點就是“中華房中術”——方舟子將之稱為“不朽經典”。【148】方舟子公開打出“中醫黑”的旗號是在2006年,最直接的原因就是他的黑書城被迫關門,所以,他要把邪火撒到了中醫的頭上,即將之“廢除”。【149】你見過如此邪惡的“鬥士”嗎?

2、士貞黑黑士貞

方舟子要通過給中醫栽贓的方式來給張居正洗白,他還需要排除“張居正死於縱慾”這個可能。而在1997年,方舟子還沒敢掛出“(偽)生物醫學出身”【150】這個招牌,更沒敢提出“手淫健身”、“縱慾過度是中醫的胡扯”【151】這些淫邪的口號——這樣的招牌和口號,要等到他在中國大陸站穩了腳跟之後才敢祭出——,所以,樊教授的《萬曆傳》又派上了用場。這是方舟子擺出一副“文史畸才”的架勢寫下的話:

“明人對性抱着一種極其矛盾的神秘態度,一方面希望能通過房中術求得長生不老,一方面卻又認定縱慾傷身,而那些體弱多病的人,也就往往被認為好色縱慾,反正‘好色縱慾’並無一定標準,除非是光棍,這頂帽子誰都可以戴上。”

這是《萬曆傳》中的話:

“明代上流社會中人飽暖思淫慾,似是一種社會風尚,莫不沉迷於房中術。連道貌岸然的張居正也不例外。……正如《金瓶梅》所描繪的那樣,當時社會的達官貴人,淡泊自守的少,縱情聲色的多。縱情聲色是從不休息、永無止境地追求聲色之娛,有兩個問題需要解決,一是如何充分享受肉體生活的歡樂,二是如何超出人壽的限制永恆享受這種歡樂。若要解決這些問題,傳統的儒家經典不管用,需藉助道家。道家對此有精深的研究,關於飲食、進補、房中術、春藥都不斷有所發明。神宗的祖父世宗,清虛學道的根本目的就在於此。他的精義,透過太監,傳給了兒於、孫子。”【54, p.275】

接着,方舟子又通過盜用《萬曆傳》中的“訕上四疏”,湊成第二節的後半部分,即通過給他眼中的“最昏庸的”皇帝辯護的方式來證明,“王士貞”的記載就是“訕張”。可惜的是,“訕張”之人並不僅僅是“與張居正有私怨的王士貞”——這是與張居正沒有任何直接交往的文秉的記載:

“先是有獻玉美人者,江陵示其私人曰:天下果有姣好女子若是者乎?其人曰:願為師相覓之。因遍處物色,半年始得其人,售以八百金,厚其裝奩,送至京師。江陵嬖之甚,稱為九太太。由是怠於政事矣。江陵素患熱症,每發於頂,雖嚴冬不戴暖耳,惟入朝則暫戴焉。至是屢服暖補之劑,毒發又服陰涼之劑以散之,遂患脾泄而卒。”【152】

方鬥士不是看過《定陵註略》嗎?他怎麼沒駁一駁這段記載?他怎麼不考證一下張居正到底有沒有一個“九太太”?實際上,張居正既然有九太太,他就肯定有七太太:

“偶閩宦獻牙美人,容態絕代,江陵指示史曰:世間有此麗人否?史曰:願以牙仙見付,當求形肖者充下陳。江陵喜,授之,史歸命善畫者圖其貌若干幅,命健仆四出淮、揚、浙、直遍訪,得之廣陵,用銀八百兩市以進。江陵視女與牙仙果無異,寵之專房,稱七太太。出閣後即攜置秘室中,歡飲淫樂,不問晝夜,更服春藥,以恣其欲,毒發肛脫而死。”【153, p.23】

假如方狀元看到這段話的話,以他的推理方式,肯定會一口咬定,《涇林續記》的作者周元暐是張居正改革的受害者,所以他才會如此造謠誹謗,惡意攻擊“首輔張先生”。可惜的是,據傳聞,張居正的姬妾總共有四十餘位。【154】方舟子打假打得過來嗎?

事實是,“王士貞”雖然與張居正“有私怨”,但他卻是一個坦蕩君子,曾說“予心服江陵之功,而口不敢言,以世所曹惡也”、“江陵相業,吾始終不謂其非,獨昧於知人一事,到底不悟。”【88, p.630】而方舟子之所以會拿“有私怨”當作否定“王士貞”的理由,又完全是因為他自己的陰暗心理:他“打假”的主要動機就是“報私怨”;而在遭到別人的“打假”之後,他為自己辯護的最常用理由就是對方和他“有私怨”。【155】所以西諺云:老狗學不會新招術(You can't teach an old dog new tricks),它不過把老招術運用到各個不同的領域罷了。

最好笑的是,方舟子不僅對秀才文秉擺“美國博士”的譜,對進士“王士貞”他仍舊如此,即指責他“胡言亂語”,並且質問道:“莫非王士貞在張居正的臥室裝了竊聽器?”顯然,這個美國水博士不知道,那個“王士貞”在寫出上面的病歷之後,緊接着還寫下了這句話:

“居正深居不出,欲使知之,則欲賂其家人,以達取一啟齒而已。”【75】

也就是說,“王士貞”要獲取相關信息,並不需要“在張居正的臥室裝竊聽器”,而只需要花點兒小錢兒,收買張居正的家人即可。實際上,根據《萬曆野獲編》的記載——如上所述,其作者沈德符算得上是半個張粉——,“張江陵當國,以餌房中藥過多,毒發於首,冬月遂不御貂帽。”【88, p.231】這樣的招搖過市,幹嘛還需要鑽進他的臥室中安裝竊聽器?所以說,偽狀元、水博士方舟子在發表“史論”之時,與一條野狗朝着天空狂吠,並沒有什麼兩樣。

三、鬥雞掐架:萬曆皇帝蓄意報復張居正

在“張粉”們看來,張居正死後遭到清算,並不是因為東窗事發、罪有應得,而是因為他這個“改革家”遭到了以萬曆帝為代表的反動、保守勢力的惡意報復。也就是因為如此,他們從一開始就尋找萬曆帝清算張居正的原因;而不論他們找到的原因是多麼的荒唐可笑,他們都會像祥林嫂似地一再向世人傾訴。大致說來,張粉們的理由或者理論不外以下兩種:第一,萬曆帝對其恩師早就懷恨在心,蓄意報復;第二,萬曆帝覬覦張家的財產。而《張居正二三事》的第三節,就是咀嚼前輩張粉的這些餿飯,說萬曆帝之所以要抄張居正的家,就是因為他早就打定主意要對張居正進行“死後算賬”。

1、牝雞司晨

這是《張居正二三事》第三節的第一段話:

“張居正一死,二十歲的神宗總算可以親政了。要雪太后曾命張居正輔助他到三十歲再親政之恥,要從張居正的陰影中走出來,必然要對張居正死後算賬。於是,剝奪張居正生前所得的太師、上柱國之類至高無上的頭銜,懲處張居正的親信,將其子革職為民,一步一步地,全面展開了對張居正的清算。萬曆十二年,被廢遼王的遺孀王氏乘機上書為已故遼王鳴冤,聲稱遼王之被廢乃是由於張居正的迫害,要求平反昭雪。遼王由於作惡多端而被廢,此事發生於隆慶二年,當時張居正還只在內閣中排名第四,要追究責任,也該追到當時的首輔高拱身上。但王氏在奏疏中無中生有地聲稱遼王被廢后其府第田土都被張居正霸占,‘金寶萬計,悉入居正府’,卻使終生愛財如命的神宗眼中大發紅光,以此為藉口下令查抄張府。”

(1)從馮保到馮昕

方舟子說萬曆帝“要雪太后曾命張居正輔助他到三十歲再親政之恥”,是根據《萬曆傳》的這段話:

“神宗有點躊躇了。以他的早熟和敏感,不可能不曾意識到元輔張先生的威權震主,也並非不想早日親操政柄,只是如此重大的人事更動,他作不了主,事情還得通過‘垂簾聽政’的母后才行。於是,他把元輔張先生要求請假的事,向皇太后請示。慈聖皇太后的態度很堅決,懇切挽留張先生,對神宗說:‘待輔爾到三十歲,那時再作商量。’神宗這才拒絕了張居正的請假。……皇太后如此明白無誤又毫無商量餘地的表態,大大出乎神宗與張居正的預料。這一決定,使神宗頗為尷尬,……不得不打消儘快親政的念頭。所謂輔佐到三十歲云云,似乎意味着,張先生在世一日,親政便一日無望。物極必反,神宗對張居正由親至怨的轉變,這是一個很重要的契機,這樣就埋伏下一旦張居正死去,必將有所發泄的心理因素。”【54, pp.157-158】

如上所說,所有的張粉都堅信——至少是要做出“堅信”的樣子——,萬曆帝早就對張居正懷恨在心。但事實是,就在張居正死前一個半月,萬曆帝還曾“以元輔張居正誕日,遣司禮監太監孫隆詣第,賜銀一百兩、蟒紵四表里、銀福壽字四十兩、食物有差。”【69, p.2307】就在張居正死前九天,萬曆帝還曾因“遼左大捷”而“功進元輔居正太師,蔭一子錦衣衛世襲指揮同知。”【69, p.2329】三天后,萬曆帝又派太監到張府“視疾賜銀”並帶去手敕,將過去十年“四海昇平”的功勞全都歸之於張居正,而說自己不過是“垂拱受成”。【69, p.2332】實際上,直到張居正去世前兩天,萬曆帝還在要張居正為“國家大計”向他進言。【69, p.2334】而當他得到張居正的推薦名單之後,馬上在次日提升了潘晟、余有丁【69, p.2334】——即使是遭到大臣的反對,仍“以晟系元輔遺疏特薦,不聽。”【69, p.2337】如果萬曆帝對張居正早就居心不良,要在他死後反攻倒算,他幹嘛自找麻煩,在他死前對他言聽計從,並且送上前所未有的大禮——按照黃仁宇的說法,太師乃是“文臣中至高無上的官銜,在本朝二百年的歷史中從未有人在生前得到這個榮譽。”【157, p.28】——給自己挖坑嗎?

實際上,連央視第一方粉酈波都說,雖然張居正在死前曾多次請求回鄉“療養”,但萬曆帝就是不許。為什麼呢?“除了張老師在,別人做事都不放心。”【158】可惜的是,在出書之際,酈波把那句話刪去了。【121, p.330】為什麼呢?當然是因為他後來意識到,這個說法與他構陷萬曆帝早就存心“報復”、“反攻清算”張居正不兼容。

前面提到,楊四知彈劾張居正是在萬曆十年十二月。儘管楊疏言之鑿鑿,但萬曆帝仍舊“念系皇考付託,侍朕沖齡,有十年輔理之功”為由,決定“姑貸不究,以全始終。”【69, p.2440】而萬曆帝之所以要在萬曆十一年三月,即張居正死後9個月,下旨褫奪張居正的上柱國和太師頭銜,起因是“覽大理寺所上游守禮、馮昕等獄詞。”【69, p.2509】游守禮就是大名鼎鼎的“游七”或“尤七”,《明史》說他是個“蒼頭”【72, p.5650】,即張居正的“小廝”,後來“入貲為官,勛戚文武之臣多與往還,通姻好。”但明人周元暐說得更清楚:

“張江陵奴游七,善伺主喜怒,而竊其權,勢傾中外,縉紳爭事以兄禮,而獵美官者櫛比。錦衣史繼書,時輦金玉賂之,尤與昵狎,夤緣得入江陵幕中。史富敵國,凡江陵所需,百方致之,務悅其心。所進七寶冠、白玉如意長二尺,價值巨萬,江陵絕愛之,他物稱是。” 【153, p.23】

也就是說,游七就是為張居正斂財的那個奴才。與游七相比,馮昕要神秘得多——幾乎所有的張粉學者都像躲避瘟疫一般,對他絕口不提。例如,在熊召政的四卷《張居正》中,出場人物數以百計,但馮昕卻像根本就不曾在這個世界上存在過似地無影無蹤。同樣,在朱東潤的《張居正大傳》,你也找不到馮昕的蛛絲馬跡。倒是在《萬曆傳》中,馮昕二字出現了至少三次,而根據其中引錄的于慎行給丘橓的信,則馮昕是張居正兒子的三兩個親信之一。【54, p.198】顯然是這個緣故,從明朝的《楚寶》【117, p.78】到民國的《張居正評傳》【63, p.183】和《張居正大傳》【64, p.387】,在引用于慎行的這封信來為張居正鳴冤時,都會故意把其中“其所關通竊借,不過范登、馮昕二三人,而其父弟家居,或以間隙微有所網羅”這30個字刪得無影無蹤,連刪節號都沒敢使用,更沒敢給出出處。

其實,儘管我們至今仍對“游守禮、馮昕等獄詞”的內容一無所知,但僅根據它迫使萬曆帝改變自己三個月前做出的“姑貸不究”這個初衷,一個唯一合理的推論就是:“這必然是因為他從游七、馮昕等人的獄詞中了解了馮保和張居正互相串通的諸多秘密事情。”【159, p.127】但即使是在知道張居正內外勾結、玩弄自己和母后之後,萬曆帝仍舊保留了張居正的諡號和爵位,更沒有抄他的家——這不能不說是“皇恩浩蕩”。

確實,被方舟子稱為“與張居正有私怨的王士貞”就認為,萬曆帝對張居正態度的改變,就是因為馮保:

“上故所幸中貴人張誠者,見惡馮保,上不得已斥之外。而使宻詗保所為,遂及居正。”【75, p.123】

實際上,不僅“張黑”王世貞不認為萬曆帝是蓄意報復張居正,連“准張粉”沈德符也這麼認為:

“江陵初歿,上未有意深罪之,特忿馮璫久橫,意甚銜之。”【88, p.122】

而在今人黃仁宇看來,萬曆帝清算張居正,完全是“大風起於青萍之末,故太師張居正的被參是從一件事情開始的。”【157, p.30】黃仁宇所說的“一件事情”就是張居正推行的“清丈”政策——所謂“新政”的核心,其實質就是變相增稅——遭遇反彈,因此萬曆帝特別下詔“准與更正”。【69, p.2387】在那之後,張居正曾與馮保聯手“逼逐新鄭”、甚至要利用“王大臣案”將高拱置於死地的真相先後浮出水面,結果導致萬曆帝信念的徹底坍塌:

“這一切使年輕的皇帝感到他對張居正的信任是一種不幸的歷史錯誤。張先生言行不一,他滿口節儉,但事實證明他的私生活極其奢侈。他積聚了許多珠玉玩好和書畫名跡,還蓄養了許多絕色佳人,這些都是由趨奉他的佞幸呈送的。得悉了此項新聞,萬曆又感到十分傷心。這10年來,他身居九五之尊,但是被限制到沒有錢賞賜宮女,以致不得不記錄在冊子上等待有錢以後再行兌現;他的外祖父因為收入不足,被迫以攬納公家物品牟利而被當眾申飭。但是,這位節儉的倡導者、以聖賢自居的張居正,竟如此口是心非地占盡了實利!”【157, p.31】

黃仁宇的分析當然是一家之言。但是,對於方舟子來說,黃仁宇乃是明史界一言九鼎之人,全中國的明史學者加到一起,其份量都不敵黃仁宇一個人——這是他對黃仁宇的吹捧:

“黃先生的著述,以《萬曆十五年》成就最大。該書打破了學術與通俗的分界,以生動之筆演繹深刻之理,字裡行間充滿了微言大義,以超然獨到的眼光,典雅曉暢的手筆,由小見大,為中國歷史的研究和寫作開闢了一塊新天地。出版二十餘年來,至今暢銷不衰,創下了歷史著作的奇蹟。黃先生的史學成就,不在於對具體史實的考訂,也不在於他所倡導的‘大歷史觀’有多大的效力,而在於他對中國史實、甚至是司空見慣的史實所做的深刻、新穎的剖析和解釋。黃先生是當代中國學者中,罕見的具有見微知著、融會貫通的駕馭史料能力的‘通史’之才。他對中國的歷史進程所做的獨到思考,已經影響了並將繼續影響許多中國學人。”【160】

既然黃先生“已經影響了並將繼續影響許多中國學人”,他怎麼就沒有影響到自稱“學者”的方舟子呢?這當然是因為方舟子早就打定主意要為張居正洗白了,因此任何與這一基調不和諧的聲音,都會被他自動過濾。而方舟子之所以會對張居正情有獨鍾,就是因為他當時正在通過“反黨”——即通過辱罵明朝的皇帝來影射“老毛”、並且在台灣國民黨的機關報《中央日報》上發表悼念六四的文章來彰顯自己“反共”【161】——,來獲得美國的“血卡”。顯然,越是把張居正打扮得漂漂亮亮,就越能把萬曆帝襯托得下流猥瑣、可鄙可憎。這實際上也是張粉們用來粉張的基本路數。

(2)從遼王到勞堪

方舟子之所以拒絕接受黃仁宇的“影響”,還有一個原因,那就是他說的“黃先生的史學成就……在於他對中國史實、甚至是司空見慣的史實所做的深刻、新穎的剖析和解釋”,亦即黃仁宇出人頭地之處在於他的史論,而“不在於對具體史實的考訂”。顯然,沒有了史實,方舟子這個大嘴巴“文抄公”就既無處下手,又無從置喙。所以,即使沒有那個見不得人的“私衷”,方舟子也仍舊會站在張粉一邊,因為他從《萬曆傳》中看到的史料,只能把他引向粉張那條路。而恰恰就是因為把《萬曆傳》當成了枕中秘籍,所以方舟子第三節第一段的後半部分幾乎全部抄自《萬曆傳》的這段話:

“這時有一個險惡小人——雲南道御史羊可立(河南汝陽人),在一份奏疏中無中生有地說:‘已故大學士張居正隱佔廢遼府第田土,乞嚴行查勘’①。其險惡用心在於,唯有如此這般,才可以將張居正與廢遼事件相聯繫。其實遼王被廢完全是咎由自取,況且是在隆慶二年(1568年),當時張居正還是內閣第四把手,即使要追究責任,也應該算在第一把手高拱身上。神宗對羊可立的揭發,雖然並未輕信,只是命湖廣巡撫、巡按調查核實以後報告,卻容忍對張居正彈劾的逐步升級。”【54, p.195】

且不說樊教授在這段話中犯下的史實錯誤,只說其邏輯錯誤:在他看來,萬曆帝在接到羊可立的“乞嚴行查勘”奏疏之後,應該制止“對張居正彈劾的逐步升級”才對。問題是,萬曆帝根據“實事求是”、“有錯必糾”的原則,“命湖廣巡撫、巡按調查核實以後報告”——這有什麼值得非議的呢?難道在樊教授看來,萬曆帝應該下旨廷杖羊可立、並且“禁止對張居正彈劾的逐步升級”?

那麼,樊教授的那段話中,到底犯了什麼史實錯誤? 2006年,天涯社區的一個叫“秋風浩蕩”(又名“清秋子”)的寫手開始在網上連載長帖《明朝出了個張居正——瞧瞧大明帝國的官場謀略》。在談到遼王案時,他寫了這樣一段話:

“方舟子先生是名人,是從事科學打假的,但其人治史的態度實在不敢恭維。這句為張居正開脫的話等於沒說。因為廢遼王的事是在隆慶二年十二月發生的,高拱早就於隆慶元年五月被徐階排擠走了,到隆慶三年的十二月才被張居正策應回來。他怎麼能對廢遼王負責?”【162】

查《明穆宗實錄》,隆慶元年五月丁丑,“少傅兼太子太傅吏部尚書武英殿大學士高拱懇疏乞休,許之。”【163, p.235】;隆慶三年十二月庚申,“起少傅兼太子太傅吏部尚書武英殿大學士高拱以原官,不妨閣務兼掌吏部事。”【163, p.994】也就是說,樊教授確實搞錯了,並且,他的這個錯誤,一直持續到2020年版的《萬曆傳》。【164】

其實,清秋子的史料也大多來自《萬曆傳》,因為其中不僅含有《萬曆傳》獨特的“斷棺戮屍”和“貪濫僭竊”,而且還含有本文尚未提到的“安福縣誌”典故。原來,按照樊教授,劉台在上疏彈劾張居正之前,曾說過“忠臣不私,私臣不忠,終不可以薦舉之私恩忘君父之大義”這句話,他註明的出處是“康熙《安福縣誌》卷三,劉台傳。”【54, p.94】而在自己的帖子及後來的書中,清秋子也這麼說:

“劉台,字子畏,江西安福人,隆慶五年的進士。張居正不但是他的會試主考、廷試讀卷官,還曾舉薦他當了現在的這個官。但劉台認為張居正鉗制言論、斥責言官、結黨營私,都是動搖國本的行為。雖然自己是張一手提拔的人,但也不願坐視不問。他聲稱:‘忠臣不私,私臣不忠。終不可以薦舉之私恩,忘君父之大義。’(《安福縣誌》)”【162】

事實是,無論什麼版本的《安福縣誌》都沒有那句話——它出現在《吉安府志》之中。【165】也就是說,根據清秋子對《萬曆傳》的熟讀程度,他不僅應該知道方舟子的那個錯誤抄自《萬曆傳》,他還應該知道方舟子的《張居正二三事》全篇抄自《萬曆傳》。可是,不知出於什麼原因,清秋子卻既沒有把批評的矛頭指向樊教授,也沒有打方舟子的“假”。他所作的,就是對方舟子的“治史的態度”表示了一下“ 實在不敢恭維”——這相當於在方舟子的額頭上輕輕地彈了一下“腦瓜崩”。

不過,如果說清秋子在面對方舟子的一篇錯誤百出、贓物遍地的文章的反應有些反常的話,那麼方舟子對清秋子擼他的虎鬚、碰他的虎臀的反應則可以說是古怪。因為在當時,方舟子宣稱他的網站“每年(打假)差不多有一百例”。【166】實際上,這個估計相當保守、相當謙虛,因為根據他的房東王瑋所說,方舟子有能耐在一個晚上就揭露“一個驚天大案”。【167】更好笑的是,就在那兩年,方舟子的牌坊就像是走馬燈一般隨時變換,一會兒宣稱自己“眼裡容不下沙子”、胸中懷有“個人英雄主義”情結【168】,一會兒又是“我患有對事實的真相的潔癖”。【169】可是,面對清秋子拋出的這個不大不小但卻又臭又髒的“沙”礫,不僅方舟子的眼睛變得“有容乃大”,連他的“潔癖”都跑得無影無蹤了。換句話說就是,面對清秋子的“批評”,方舟子採取了“一切造假者在事情敗露後的最後一招”——即“裝聾作啞”【170】——來招架。這又是為什麼呢?當然是因為他心裡明白,一旦在這個問題上糾纏下去,最大的可能就是把自己的文賊馬腳暴露出來。福建雲霄的方衙內對這筆賬還是能算得過來的。

除了害怕東窗事發之外,方舟子對清秋子的“批評”裝聾作啞還有一個可能,那就是,他們是在互相炒作:清秋子的好朋友李勇(網名“十年砍柴”)既是清粉,又是方粉,他不僅曾給《明朝出了個張居正》作序,而且還曾給方舟子老婆劉菊花宣稱“我就不曬(學位證書)”的偽學歷作偽證。【171】所以,不排除他們當時要藉機炒作“文史畸才”方舟子這種可能。

言歸正傳。

實際上,樊教授的那段話,並不僅僅把高拱任職的時間搞錯了,他還把羊可立上疏的時間也搞錯了:本是萬曆十一年九月壬午【69, p.2622】,但卻被樊教授寫成“萬曆十二年九月壬午。”不過,樊教授的最大錯誤,並不在於他寫錯羊可立上疏的年份,搞錯了高拱的任期,而是把羊可立所說的“已故大學士張居正隱佔廢遼府第田土”說成是“無中生有”——而方舟子則把這句話改造成“王氏在奏疏中無中生有地聲稱遼王被廢后其府第田土都被張居正霸占”。事實是,就在萬曆帝下旨“撫按查勘具奏”之後七個月,即萬曆十二年四月,也就是張居正死後22個月,“左都御史趙錦言遼莊王次妃王氏所奏、及湖廣巡撫李江所勘報故大學士張居正並其家所犯事情”。【69, p.2757】,結果導致萬曆帝下旨抄家。

其實,早在四十年代,朱東潤就曾對張家與遼王的關係百般考證,連張居正的祖父是在被遼王賜酒之後醉死都算作是張居正與遼王間的“一件大仇”。【64, p.10】而朱東潤之所以如此重視張居正與遼王的恩怨,只有一個原因,那就是,遼王被廢案一直是籠罩在張居正頭上的一塊烏雲,並且還是他最後被抄家的根本原因。實際上,早在萬曆四年,劉台就在奏疏中指控張居正“為擇好田宅計,指授該府道誣遼王以重罪”【126】;而如上所述,張居正當時對包括這一指控在內的所有指控都以哭天喊地外加指控劉台對他“打擊報復”作為回應——按照方舟子的“裝聾作啞是一切造假者在事情敗露後的最後一招”這個邏輯,這相當於默認有罪。不僅如此,半個張粉沈德符也說,張府就是故遼王府,只不過他說那是皇帝所賜,不是霸占——“遼故宮已先被上賜,加拓為故相第宅。”【88, p.213】而在被方舟子譽為“震爍千古的主流史書”的《國榷》中,其作者談遷就這樣評論張居正構陷遼王案:

“親藩非叛逆不奪國,余即有罪,鐫其祿,或幽廢,子弟仍守其社。永陵之廢伊王,猶為過之。今以憲㸅當典楧之罰,益非其倫矣。江陵憑其私恤,蔑千乘如振槁。予讀國史,蓋即江陵所手定者。然指列罪狀,當几杖之賜,未即如彼濞戊也。”【82, p.4096】

遼王雖然被廢,但他並沒有被逐出皇族;張居正即使位極人臣,在皇家眼中,他也不過就是一個奴才。實際上,《萬曆傳》就是這麼說的:“按照當時慣例,雖位居公侯的元老重臣,謁見藩主(親王)時,也要執臣禮。”【54, p.145】所以,張居正構陷遼王並且搶占他的財產,在封建社會就是犯上作亂。也就是說,萬曆帝因張居正“誣衊親藩”、“私占廢遼地畝”而抄他的家,不僅名正,而且言順。張居正不是要“振綱紀”、“核名實”嗎?

事實是,為了報復遼王,張居正還一手炮製了洪朝選案,即怪罪辦理遼王案的大臣洪朝選沒有將遼王打成“謀反”,因此指使福建巡撫勞堪對他進行構陷,最終使他死在大獄。【54, pp.193-194】(詳見【172】。)看看這個記載:

“公卒時,面容慘黑,周身發泡,十指勾曲,大腸突出,死狀至慘。公明被強制抑壓,氣絕身亡,堪為脫其暴行,竟偽報公畏罪自縊於獄,其用心竟如此陰詐狡黠。公被害後,堪復謬言公服九日神丹詐死,不准收殮,挨延六日,致使屍體發漲臭爛。晉江士公故友趙恆之子趙日榮知公冤,聞而憤甚,排獄門而入,撫屍大慟,請求收殮。堪飭令將公棺柩封寄大中寺,派差兵擊柝環守,不准接近。公子兢時任都察院筒較,聞耗由京趕回,望寺哭奠,被諸兵趕逐,沿街痛絕,泣愬無門,慘酷異常。聞者皆為公家揮淚,縉紳皆為公家飲血。堪知公論難容,欲誣加重罪,以掩已過,乃密令其親信興化知府武陵人陸通宵百計羅織罪名,誣公截劫貢船、通夷接濟諸事,差人呈報居正。居正時任太師兼太子太師吏部尚書中極殿大學士,得報大悅,遂擢堪為左副都御史,回都察院協理院事。堪未及至京而居正卒矣。”【173】

由此可知,張居正對遼王的怨恨到底有多深,以及他整人的手段有多狠。事實是,那個在萬曆四年彈劾張居正的劉台比洪朝選更慘:他不僅本人遭到張居正的暗算,他的父親和弟弟也受到了株連。這是《明史》記載的劉台被皇上下旨“廷杖百,遠戍”之後的事情:

“居正陽具疏救,乃除名為民,而居正恨不已。台按遼東時,與巡撫張學顏不相得。至是學顏為戶部,誣台私贖鍰,居正屬御史於應昌巡按遼東覆之,而令王宗載巡撫江西,廉台里中事。應昌、宗載等希居正意,實其事以聞,遂戍台廣西。台父震龍、弟國,俱坐罪。台至潯州未幾,飲於戍主所,歸而暴卒。是日居正亦卒。”【72, p.5992】

所以黃仁宇說,劉台“其死情極端可疑。”【157, p.17】

也就是因為知道張居正在遼王這件事上理虧,所以朱東潤才會在調查了一大圈之後,語焉不詳地草草收場:“一切只是傳說,不可盡信。”【64, p.92】當然要“不可盡信”,因為如果盡信的話,即使張粉們有回天之力,也無法把他們的偶像洗白。最好笑的是,朱東潤雖然以“不可盡信”收場,但他仍舊把張居正構陷遼王歸咎於毛妃在他們之間“種下這樣的禍根。”【64, p.92】這相當於承認,遼王“謀反”之禍,確實與張居正有關。事實是,儘管朱東潤極力要給張居正洗白,但他的努力也不過不肯明言張居正確實陷害遼王,而已;但對張居正的另一罪狀,即霸占遼王府地,他卻實話實說:

“隆慶二年遼王憲㸅被廢以後,張家據為己有,直到隆慶六年,才想起納價的事。”【64, p.226】

請問樊教授,您說羊可立“無中生有”,根據的是什麼史料?

2、瘟雞嚎喪

《張居正二三事》的第三節的第二段如下:

“張居正生前,就有貪財的惡名。劉台曾上疏指控他‘入閣未幾,而富冠全楚’‘宮室輿馬,妻妾奉御,有同王侯’,而王士貞則說,嚴嵩被抄家後,財產十分之九都進了皇宮,但後來又從宮中流失,‘最精者十二歸江陵(張居正)’(《觚不觚集》),陝西道御史楊四知告發張居正有十四大罪,其中一條就是‘貪濫僭竊’,‘銀火盆三百,諸公子碎玉碗玉杯數百’,真夠駭人聽聞的了。現在王氏又說‘金寶萬計,悉入張府’,怎不讓神宗眼紅!他估計至少也能抄到二百萬兩銀,然而把張府里里外外搜遍了,錙銖必究,都折算成銀,也不過十幾萬兩。張家原是鹽商,本就有錢,張居正生前又蒙神宗賞賜極豐,有十幾萬的家當,實在沒什麼希奇。這點錢,不過剛夠神宗嫁一個女兒,還不夠娶一個媳婦(神宗長公主下嫁,用去銀十二萬兩,而福王大婚,用去銀三十萬兩),自然是大失所望,下令對張的兒子嚴刑拷打追贓,逼死了大兒子張敬修,朝野震動,才算告了一段落。”

如上所述,方舟子放在引號中的那些話,全都抄自《萬曆傳》,以致把自己的眼睛都抄花了。其實,抄書抄花了眼,至多是製造出“觚不觚集”這樣的笑話;但抄書抄昏了頭,就會胡言亂語、信口雌黃。事實是,方舟子說萬曆帝本人“估計至少也能(從張居正家)抄到二百萬兩銀”,就沒有任何史料根據。那麼,方舟子的這個說法是怎麼來的呢?

原來,和所有的張粉著作一樣,《萬曆傳》也抄錄了張居正長子張敬修的遺書,其中有“在敬修固不足惜,獨是屈坐先公以二百萬銀數,不知先公自歷官以來,清介之聲,傳播海內,不惟變產竭資不能完,即粉身碎骨亦難充者!”這樣的話。【54, p.200】也就是說,方舟子把欽差官定下的查抄指標,安到了萬曆帝的頭上。實際上,為了栽贓萬曆帝,方舟子還編造了一個他“下令對張的兒子嚴刑拷打追贓”的瞎話——所以我稱他為“方謅子”、“方謠子”,意即他滿嘴胡謅、信口造謠。

其實,儘管張粉們都對張敬修之死哭得死去活來,但恰如談遷所說,“敬修憯死,亦知洪朝選、劉台之冤乎?”【87, p.37】退一萬步說,張粉們在給張敬修喊冤之前,是不是應該首先排除他畏罪自殺的可能?

實際上,張粉粉張的招數和方粉粉方的招術一模一樣,第一就是對自己偶像的敵人極盡抹黑之能事;第二就是對自己的偶像極盡粉飾之能事。所以,除了栽贓萬曆帝之外,方舟子還極力給張居正貼金,話里話外的意思就是,張家僅被抄出十幾萬兩銀子——按照央視第一張粉酈波的說法是,“把張家所有的親族一起算上,‘就’抄出了十萬兩銀子”【174】——,說明張居正的清廉。 事實是,根據《萬曆傳》,張居正在當上首輔之後就開始瘋狂斂財:

“張居正忙於營建自己的安樂窩,也引起了人們的注目。萬曆元年(1573年),他在江陵城東建造張太師府第,神宗不但為他親筆書寫了堂匾、樓匾、對聯,而且還拿出了一大筆內帑,作為建造資金。上行下效,於是全楚官員紛紛出資納賄。這座豪華的府第,歷時三年才建成,耗資達二十萬兩銀子,而張居正自己拿出來的錢,還不到十分之一②。他還在京師建造了一座同樣豪華的官邸,據目擊者說,‘其壯麗不減王公’。他死後,這座建築改為京師全楚會館③。由此推知,其規模之打非一般住宅可比。這很容易引起人們的非議。”【54, p.89】

也就是說,僅在萬曆初年,張居正的兩座豪宅就價值至少四十萬兩銀子;但他死後,其家中財產卻“不過十幾萬兩”;而其“在京房產等物”竟然縮水逾九成,僅值“銀一萬零六百兩”。【54, p.199】難怪他的兒子會聲稱其父“清介之聲,傳播海內”了。而“打假鬥士”方舟子為了湊成《張居正二三事》幾乎把《萬曆傳》翻爛了,但他卻對上面這段話假裝看不見。為什麼呢?當然是因為只有裝瞎才能夠扯嗓子給其偶像鳴冤叫屈了。實際上,這也是“打假鬥士”方舟子在大搞“選擇性打假”時的絕招兒,即“選擇性裝瞎”。

張粉們除了會裝瞎之外,還有一個絕招兒,那就是裝傻,即假裝不知道這樣的事實:那“十幾萬兩”銀子是從張居正在北京的宅子裡搜出來的——《神宗實錄》的記載是:

“刑部查居正在京莊房值價一萬六百七十兩,原住宅內金二千四百餘兩銀十萬七千七百餘兩;金器三千七百一十餘兩,金首飾九百餘兩,銀器五千二百餘兩,銀首飾一萬餘兩……。”【69, p.2757】

而據楊四知的奏疏,張居正死後搬家,“騾車三十輛,搬運一月,填滿京衢;糧船八十艘,綿延百里,阻塞運道。”【85】而從萬曆帝下旨查抄馮保,到下旨查抄張居正家,其間長達16個月。也就是說,張家有將近五百天的時間來埋藏、轉移、銷毀、賄送其財產。所以江西道監察御史李植在萬曆十二年七月說,自從尤七被捉之後,張家子弟已預知大廈將傾,“潛入京師,以求庇護,探聽已久,謀劃甚詳。其重貲厚蓄埋匿他所者,十之六七;其奇珍輕齎餽獻要路者,什之四三。室之所存,僅千百之一二耳。”【175】而負責查抄江陵張府的丘橓也說:

“蓋緣嗣修等,先年一聞馮保之被抄、莊守禮之被逮,即將違禁異物、外國奇寶,悉付之烈焰中,煙浮街巷,數晝夜不息,合郡皆知。”【176】

可是,儘管如此,丘橓、張誠等人仍從荊州張府中繳獲“其諸子兄弟藏得黃金萬兩,白金十餘萬兩。”【177】《明史》也說:“誠等盡發起諸子兄弟藏,得黃金萬兩,白金十餘萬兩。”【72, p.5651】所以,在《明神宗實錄》中有這樣的記載:萬曆十二年七月十五日(己丑),“戶部奏籍沒張居正金銀寶玩共一百十槓,命內庫查收”【69, p.2802】;二十一日(乙未)“戶部奏抄進張居正金物第三運一百一十槓,命該庫查收”【69, p.2805】。

根據《天水冰山錄》附錄《籍沒朱寧數》的記載,“金七十扛共十萬五千兩,銀二千四百九十扛共四百九十八萬(兩)”【178】,則一“扛”金相當於一千五百兩,一“扛”銀相當於二千兩。假設該書所說的“扛”即《明實錄》中的“槓”;並且,萬曆政府從張居正江陵府中抄來的三批約三百三十槓“金銀寶玩”、“金物”中全部都是白銀,則它們也相當於六十六萬兩。如果其中三分之一是黃金,則相當於十六萬五千兩黃金,四十四萬兩白銀,折合白銀二百萬兩。這個數字,與馮保一次就向張家索要“名琴七張,夜明珠九顆,珍珠簾五副,金三萬兩,銀十萬兩”【179】,非常般配。

更好笑的是,為了給張居正洗白,方舟子竟然說“張家原是鹽商,本就有錢”。事實是,張居正的爺爺張鎮是遼王府中一個看家護院的護衛, 他的父親張文明屢試不第,落拓一生。張居正自己就說,他的曾祖父張誠“家無餘財”、其祖父張鎮“不事生產”、其父張文明“七舉不第”【180】——這些當然都是在被張居正美化之後的說法。實際上,朱東潤就根據王世貞的《首輔傳》總結出張鎮“既不讀書,又不治產,只是一味放浪,最後在江陵遼王府充當護衛”這麼幾個字。【64, p.5】(註:我沒有在《首輔傳》中找到相關文字。)那麼,方謅子到底是根據什麼胡謅出“張家原是鹽商,本就有錢”這句話的呢?說來你可能不信,竟然又是那個無處不在的“王士貞”。在《首輔傳》中,有這樣一句話:張四維“其父盬鹽長蘆,累貲數十百萬。”【156, p.101】而《明史》也說,“四維家素封,歲時饋問居正不絕。”【72, p.5770】也就是說,方舟子不僅會“選擇性裝瞎”,他還會“選擇性”張冠李戴。其實,如果張居正家真的“本就有錢”的話,張居正就不大可能會那麼刻意鑽營、那麼不知進退了。最好笑的是,扳倒馮保、主持查抄張家那個人,與張居正的曾祖同名,也叫張誠。

還是為了給張居正洗白,方舟子就說“張居正生前又蒙神宗賞賜極豐,有十幾萬的家當,實在沒什麼希奇。”事實是,張居正從萬曆帝那裡得到的賞賜,史書都有記載,《萬曆傳》即使不說筆筆不漏,那也是八九不離十,如說隆慶六年,萬曆賞了張居正五十兩銀子【54, p.33】,萬曆二年五月、七月,兩次賞張居正共四十兩銀子【54, p.51】,萬曆四年三月,賞張居正銀八寶二十兩【54, p.99】,萬曆六年,因張居正歸葬,賞路費五百兩【54, p.140】,等等。實際上,即使是張居正臨死前過生日,萬曆爺的賞銀也不過一百兩而已。【69, p.2307】所以,清秋子說:“明朝皇帝歷來較為小氣,賞賜一般都是象徵性的,甚至很寒酸。”【162】而方舟子之所以要人們以為張居正僅靠皇帝的賞賜就可以發家致富,只有兩個可能的原因:不是真傻,就是裝傻。

方舟子為張居正家財辯護的最後一條理由就是張家的“這點錢,不過剛夠神宗嫁一個女兒,還不夠娶一個媳婦。”讓一個臣子與皇上比財富,只有方舟子口中的“妄人”才敢這麼做。實際上,即使張家的財產真的如方舟子所說,“也不過十幾萬兩”銀子,那它們也全部都是非法所得,因為方舟子知道得非常清楚,“明朝的官俸,低得不可思議,只夠勉強糊口。”既然如此,張居正何冤之有?其實,方舟子之所以拿出這條不是理由的理由為張居正辯護,凸顯其後來仇恨中國人民的邪噁心理,那就是,按照方氏科學、雲霄道義,他這個美國博士在中國打假有功,因此貪點黑錢,騙點傻粉,不僅理所應當,而且那些黑錢贓物與他本人的“貢獻”相比,根本就微不足道。

3、木雞發傻

《張居正二三事》第三節的第三段如下:

“明朝的官俸,低得不可思議,只夠勉強糊口。海瑞號稱本朝第一清官,薪俸之外的錢財一概不取,卻也只好業餘當農民,率領衙役在衙門的後院種菜自給。為老母親做壽,破例買了兩斤豬肉,竟被當成重大新聞傳播。則其名為朝廷命官,實與貧民無異。一般的官僚不願當貧民,就鑽鑽法律的空子,干點似非法似合法的勾當。地方官照例從上交中央的稅賦中抽成供私用,稱為‘常例’,京官無此財路,就要靠地方官的饋贈了。張居正不是海瑞,對官員間的一般饋贈,並不拒絕,在書信往來中也多提及,並不迴避。但對大金額的有賄賂之嫌的饋贈,他是不收的。名將李成梁受封伯爵,一次就遣手下人送他黃金千兩、白銀萬兩,被他嚴詞拒絕:‘若主以血戰功封一官,我若受之,是且得罪於高皇帝。其毋再瀆!’張敬修在自殺前留下的遺書說其父‘清介之聲傳播海內’,或許過譽,但時人比之為嚴嵩,告之曰‘貪濫僭竊’,那定是欲加之罪何患無詞了。”

上面這段話的前半部分抄自黃仁宇的《萬曆十五年》,後半部分抄自《萬曆傳》。這是《萬曆十五年》中的相關文字:

“本朝官俸微薄,京城中高級官員的豪華生活,決非區區法定的俸銀所能維持。如各部尚書的官階為正二品,全年的俸銀只有152兩。他們的收入主要依靠地方官的饋贈,各省的總督巡撫所送的禮金或禮品,往往一次即可相當於10倍的年俸。”【157, p.2】

“百姓繳納稅糧,在規定數字外尚有所謂‘常例’,即各地方官按照習慣收入私囊的附加,縣官如此,以下村長里長甲長也無不如此。地方官向上繳納稅金稅糧,總是先扣常例,至於稅額是否如數,則是另一回事。”【157, p.62】

“他的節儉的名聲遐邇皆知,據說有一次總督胡宗憲竟然以傳播特別消息的口吻告訴別人,說海瑞替母親做壽,大開宴席,竟然買了兩斤豬肉。此事的真實性無法得到證明,但海瑞飯桌上的蔬菜出自他親自督率別人在衙後栽種,則屬毫無疑問。”【157, p.137】

這是《萬曆傳》中的相關文字:

“張居正為官談不上清廉,但與嚴揭、馮保相比,畢竟要好多了。尤其在他顯貴之極時,自持甚嚴,很少接受下屬饋贈。遼帥李成梁受封伯爵,為表示感謝,特遣使者贈張居正黃金千兩、白銀萬兩,遭到婉拒。張居正對來使說:‘若主以血戰功封一官,我若受之,是且得罪於高皇帝。其毋再瀆!’”【54, p.199】

其實,楊四知在奏疏中就說,“臣見居正豎牌朝房,各官饋送叅奏,是自示其清也。及其在任守制,馮保傳奉聖旨張先生清廉。是皇上知其清也。夫居正之奸貪,窮古未有。”【85】也就是說,後人之所以知道張居正“拒腐蝕、永不貪”,唯一原因就是張居正自豎牌坊——“豎牌朝房” 、“自示其清”。事實是,當年的李成梁頗像是後來的張作霖,乃是土匪起家,後被高拱重用。此人貪功嗜殺,《明史》就說他 “貴極而驕,奢侈無度” 、“甚或掩敗為功,殺良民冒級。”【72, p.6190】而那個惹怒努爾哈赤的“七大恨”之第一大恨,即無故殺害他的父親和祖父,罪魁禍首就是李成梁。【181】

所以說,張居正即使再貪婪無度,也不敢收這個高麗鬍子的錢。萬曆十二年,前面提到的那個于慎行致信欽差丘橓,說張居正受賄有三敢三不敢:

“其深交密戚則有賂,路人則不敢;債帥巨卿,一以當十者則有賂,小吏則不敢;得其門而入者則有賂,外望則不敢。”【82, p.4476】

而對張居正頗懷思念的談遷,在記錄張居正在京師的家被抄之際,拿出這樁張居正拒絕收受李成梁賄賂這件事,當作“居正雖貴顯,罕受餽遺,所籍貲,率父弟所斂”的證據。可惜的是,談遷沒有交代,張居正“父弟所斂”的錢財,是怎麼跑到張居正的京師府邸的?幸運的是,《萬曆傳》沒有採信談遷的這個辯解,所以,方舟子才沒能出更大的丑,而只是信口雌黃般地胡說什麼張居正只收“官員間的一般饋贈”,“但對大金額的有賄賂之嫌的饋贈,他是不收的。”其實,傻子都知道,假如張居正真的只收“一般饋贈”的話,那麼,即使他把北京城內所有京官從牙縫中擠出來的饋贈全都收下——關於明朝官俸的具體數字,見【182】——,他也攢不足其家財的百分之一。

4、土雞上牆

《張居正二三事》第三節的第四段,就是方舟子以“海瑞評說”為引導的那段話,而它的精華所在,在表面上看,是他第N次掉進樊教授的陷阱之中,但實際上,它的精華在於,方舟子認為,關於張居正“搞陰謀、好色、貪財”的傳言,都是那些“受或出於私人恩怨,或由於個人利益受到損害,或因為忌妒的”人搞的“輿論攻擊”;而張居正之所以對那些攻擊坦然處之,則是因為他“在忠與孝、國與身中選擇了前者”。問題是,張居正如果能夠將那些“輿論攻擊”一一粉碎,他豈不能夠更好地忠君、報國?並且,假如那些“輿論攻擊”都是謠言,張居正將之一一戳破也不過花費自己的彈指一揮間的工夫,他何樂而不為呢?前面提到,方舟子後來“打假”的一個根本邏輯點就是:如果面對我的指控你不敢反駁的話,那就相當於你俯首認罪。【170】也就是因為如此,方舟子的打手兼皮條客許志強才會這樣叫喊:

“被人指責是個騙子是件事關名譽的嚴重大事,如果有人被公開質疑甚至直接認為是個騙子,而他卻始終不出來正式回應的話,只有一種可能:他就是騙子!”【183】

最好笑的是,儘管對外堅持使用這個邏輯,但是,在方舟科邪教內部,他們卻絕對不肯使用這樣的邏輯。為什麼呢?這是方舟子的回答:

“亦明(葛莘)多年來天天在網上指控我科普文章都是抄的,我要是都去回應,還干不干正事了?”【184】

如果你知道方舟子的“正事”不是“打假”就是“打架”的話,你就會明白上面這句話有多麼可笑了。所以我說,方舟子“打假”,不僅有“只要是仇人,沒假也要打;只要是朋友,有假也不打;只要給我錢,我就幫你打;只要跟我干,包你不挨打”這個“四項基本原則”,他還有“要堅決把水攪渾,堅決不要搞清‘事實真相’”這個“一要一不要”,以及“只許我質疑你,不許你質疑我;只許我逼你自證清白,不許你要求我也自證清白”這個“二許二不許”。【60】

回到1997年,方舟子為張居正辯護的邏輯與他為自己辯護的邏輯一模一樣,這隻說明一個問題,那就是,他知道張居正確實“搞陰謀、好色、貪財”;只不過是,他認為那根本無關緊要——用《張居正》作者熊召政的話說就是“不以道德論英雄”【185】——,並且完全可以通過“裝聾作啞”來矇混過去。

5、鬥雞詠古

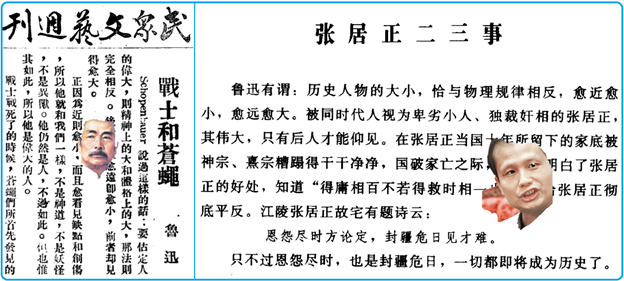

這是《張居正二三事》的結尾:

“魯迅有謂:歷史人物的大小,恰與物理規律相反,愈近愈小,愈遠愈大。被同時代人視為卑劣小人、獨裁奸相的張居正,其偉大,只有後人才能仰見。在張居正當國十年所留下的家底被神宗、熹宗糟蹋得干乾淨淨,國破家亡之際,崇禎就明白了張居正的好處,知道‘得庸相百不若得救時相一也’,才給張居正徹底平反。江陵張居正故宅有題詩云:‘恩怨盡時方論定,封疆危日見才難。’只不過恩怨盡時,也是封疆危日,一切都即將成為歷史了。”

俗話說,編筐編簍,全在收口。而從上面這5句話、172個字中,我們確實可以發現方舟子的諸多特質。

首先,方舟子以魯迅的孝子賢孫自居,曾無數次地當眾稱呼魯迅為“魯爺”。【186】可是,他在上面所說的“魯迅有謂”,卻暴露出他這個魯孫不過就是一個贗品。

原來,在其一生中,魯迅不僅從未提到過什麼“物理規律”,他實際上連“歷史人物”這四個字也不曾使用過。唯一與方舟子所說的那句話意思相近的言論,是他在1925年發表的《戰士和蒼蠅》一文中的開篇兩句話:

“Schopenhauer說過這樣的話:要估定人的偉大,則精神上的大和體格上的大,那法則完全相反。後者距離愈遠即愈小,前者卻見得愈大。”【187】

也就是說,魯孫方舟子所說的那句話,既不是他魯爺說的,其含義也與其魯爺所說不盡相同。更搞笑的是,據說魯爺的那篇文章是在罵梁啓超,因為他在孫中山死後指責他“不擇手段”。【188】而下面就將提到,這場持續至今的“張居正熱”,始作俑者就是梁啓超。也就是說,方舟子拐彎抹角轉了這一大圈,最終還是把自己掄出去的巴掌,甩在了張粉老祖宗的臉上。

孝子賢孫,數典忘祖 方舟子以魯迅的“轉世靈童”自居,並且被其門徒吹捧為“網上魯迅”、“網絡魯迅”、“科學界的魯迅”【189】,但實際上,他對其“魯爺”的了解,就像他對“文史”的了解一樣,大多來自道聽途說、東抄西湊。上圖顯示魯迅在1925年轉述了叔本華的一個論斷;而在72年後,方舟子先將那個論斷曲解,然後將它塞進魯迅的嘴裡。

其次,方舟子說崇禎給張居正“徹底平反”是因為他“明白了張居正的好處,知道了‘得庸相百不若得救時相一也’”這個道理,這也是他自己的胡思亂想——這是其來源:

“崇禎三年(1630年),思宗又給還張居正後人的官蔭與誥命。時人評論道:當大明王朝國將不國之時,皇上‘撫髀思江陵,而後知得庸相百不若得救時相一也’①。”(注①:“林潞:《張江陵論》,見《重修荊州府志》卷七九,雜記志·紀文。”)【54, p.206】

也就是說,“撫髀思江陵,而後知得庸相百不若得救時相一也”乃是“時人”林潞的遐想或猜想;而崇禎皇帝是否真的有那樣的想法,這個世界上大概除了方狀元之外,再沒有一個人知道。

第三,根據《明史》,“給張居正徹底平反”的那個人,是熹宗朱由校,而不是思宗朱由檢:

“終萬曆世,無敢白居正者。熹宗時,廷臣稍稍追述之。而鄒元標為都御史,亦稱居正。詔復故官,予葬祭。崇禎三年,禮部侍郎羅喻義等訟居正冤。帝令部議,復二廕及誥命。十三年,敬修孫同敞請復武廕,並復敬修官。帝授同敞中書舍人,而下部議敬修事。尚書李日宣等言:‘故輔居正,受遺輔政,事皇祖者十年,肩勞任怨,舉廢飭弛,弼成萬曆初年之治。其時中外乂安,海內殷阜,紀綱法度,莫不修明。功在社稷,日久論定,人益追思。’帝可其奏,復敬修官。”【72, p.5652】

所以,《萬曆傳》說,“天啟二年(1622年),熹宗給張居正恢復原官,給予祭葬禮儀,張府房產沒有變賣的一併發還。”【54, pp.205-206】而崇禎所作,不過就是“給還張居正後人的官蔭與誥命”,而已。你看這個方狀元,連現代漢語閱讀能力都沒能過關,但卻聲稱“我古文非常好”【190】、叫囂“南懷謹應該先來跟我學學古文”【191】。其實,他的唯一“非常好”之處就是他的自我感覺——俗話所說的“沒羞沒臊”。

第四,方文的最後一句話仍舊抄自《萬曆傳》:

“人們感慨於此,在江陵張居正故宅題詩抒懷,有兩句云:恩怨盡時方論定,封疆危日見才難②。堪稱史詩,也是張居正身後功過是非的真實寫照。”【54, p.206】

《萬曆傳》的注②是:“《靜志居詩話》,見《重修荊州府志》卷七八,雜記志·紀事。”

其實,《靜志居詩話》的流傳程度比《重修荊州府志》要廣得多——《四庫全書提要》就說它的源本《明詩綜》“六七十年以來……為詩家所傳誦”。【192】而樊教授所引的那句話,就出現在《靜志居詩話》的第十三卷第一段中:

“江陵以奪情為清議所不容。然能自任天下之重,定陵沖年,請大閱京營之士,時掌中樞者,山陰吳尚書兌也。尚書繪圖藏之家,子曩從尚書孫錦衣使國輔處見之。及戚武毅鎮薊,大臣行邊,簡閱士馬,隨上功狀,疏恩晉秩烽火不徹於甘泉者,一十五年。江陵之秉國成,可謂安不忘危,得制治保邦之要矣。近靈壽傅尚書維鱗撰《明史記》,乃與分宜合傳,毋乃過與?於文定與邸尚書書云:‘江陵以蓋世之功自豪,固不肯甘為汙鄙,而以傳世之業期其子,又不使濫有交遊。其平生顯為名高而陰為厚實,以法繩天下而間結以恩。其深交密戚則有賂,路人不敢也。憤帥鉅卿則有賂,小吏不敢也。當其柄政,舉朝爭頌其功而不敢言其過。及其既敗,舉朝爭索其罪,而不敢言其功。皆非其實情矣。’此足以當爰書。聞有題詩於故宅者云:‘恩怨盡時方論定,封疆危日見才難。’二語足稱詩史矣。”【193】

也就是說,樊教授把“詩史”誤抄成了“史詩”,結果誤導方狀元誤發思古之幽情。根據《簡明漢語詞典》,詩史是“指反映一個時代的面貌、具有歷史意義的詩歌”;而“史詩”則是“敘述英雄傳說或重大歷史事件的敘事長詩”。【194】可嘆方狀元以“詩人”自許,並且張牙舞爪地要為杜詩作注【5】【13】,可他卻連“杜詩是詩史而不是史詩”這麼一個簡單的史實都搞不清楚。

|

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2020: | 《評:古林風“ 日本投降原因是原子彈 | |

| 2019: | 苟且偷生精明鑽營 | |

| 2019: | “陰陽五行”與“九五之尊” | |

| 2018: | 神是公義萬能可祂造的人卻帶原罪。聽說 | |

| 2018: | 有一種胸懷,叫得理也饒人 | |

| 2017: | 朝鮮核危機 —— 威脅者被威脅意味着什 | |

| 2017: | 姓氏中隱藏的身份信息你知道嗎 | |

| 2016: | 思想的形成 什麼是‘識’? | |

| 2016: | 劉正教授論文《<史牆盤>和微氏家譜》 | |