| 七、方舟子與“自然辯證法” |

| 送交者: 亦明_ 2023月04月27日08:32:58 於 [教育學術] 發送悄悄話 |

| 回 答: 科邪教父于光遠之七:“中國自然辯證法公認的祖師爺” 由 亦明_ 於 2023-04-27 07:57:32 |

七、方舟子與“自然辯證法”

前面提到,在被于光遠指定為接班人之後還不到十年,方舟子就通過“新盜”一篇攻擊“自然辯證法”的文章來表達自己對“自然辯證法”的不屑。【39】實際上,為了詆毀“自然辯證法”,方舟子還在新語絲上發表了一篇題為《愛因斯坦直斥恩格斯的自然辯證法為“胡說八道,瘋人之作”》的文章。【549】而在那之前,方舟子曾說過自己在大學時代就曾讀過《愛因斯坦文集》,到了後來,他不僅不需要閱讀該文集的中譯本,他還能從許良英的中譯本中發現“誤譯”這樣的話。【550】也就是說,方舟子之所以要發表那篇借愛因斯坦的嘴來大罵恩格斯的文章,只有一個可能,就是要蓄意詆毀“自然辯證法”。【551】實際上,那也是方舟子“打假”時所使用的慣伎:通過“新盜”來挑起話題,然後通過發表“革命群眾來信來訪”來誘導徒眾搞群攻死咬。問題是,方舟子為什麼要在2008年挖自己的老恩公于光遠的祖墳?

指桑罵槐、欺師滅祖 2008年7月30日傍晚,一個自稱“超級大蠢驢”的百度貼吧用戶在“文科吧”中發了個帖子,題為《愛因斯坦對〈自然辯證法〉的批評》,內容是引述“《愛因斯坦文集》第一卷,商務印書館,1977年,第202頁”中的一段話:“愛德華·伯恩斯坦先生把恩格斯的一部關於自然科學內容的手稿交給我,託付我發表意見,看這部手稿是否應該付印。我的意見如下:要是這部手稿出自一位並非作為一個歷史人物而引人注意的作者,那麼我就不會建議把它付印,因為不論從當代物理學的觀點來看,還是從物理學史方面來說,這部手稿的內容完全就是胡說八道、瘋人之作。可是,我可以這樣設想:如果考慮到這部著作對於闡明恩格斯的思想的意義是一個有趣的文獻,那是可以勉強出版的。”【552】與原文核對,該帖子對愛因斯坦的話做了兩處惡意篡改(黃色標記),最主要的就是把原話的“這部手稿的內容都沒有特殊的趣味”改為“這部手稿的內容完全就是胡說八道、瘋人之作”、“可以勉強出版”。11月5日,即在親手挑起對“自然辯證法”的攻擊【39】之後六天,方舟子又在新語絲上發表了署名“常春藤”的文章,題為《愛因斯坦直斥恩格斯的《自然辯證法》為“胡說八道,瘋人之作”》。這篇文章馬上就在新語絲讀書論壇上遭到“質疑”【553】,而那個“常春藤”則在拖延了整整一周之後才發文道歉,宣稱自己是受到“超級大蠢驢”的那個帖子的誤導。【551】考慮到方舟子的一貫作案伎倆,即在打擊某個目標之前,一般先在網上挖陷阱、埋地雷,則那場鬧劇很有可能是方舟子一手策劃的。

1、“人與狗”的辯證法

方舟子雖然號稱自己“在學術上,我更喜歡探討科學哲學和科學史的問題”【554】,但我早就指出,他的那點兒“科學哲學和科學史”知識,幾乎全部都是他大學期間直接或間接通過“自然辯證法”獲得的。【555】實際上,方舟子之所以在九十年代屢次向中國科學納粹主動投懷送抱,其思想根源也是“自然辯證法”,因為按照一個方粉的說法,“恩格斯是十九世紀末的司馬南”。【556】而誰都知道,不學無術的“胡同串子”司馬南之所以能夠在中國成為“名人”,唯一原因就是他投奔了于光遠,為他的“反偽”衝鋒陷陣,不惜流血犧牲;而他之所以如此,唯一的原因就是,一文不名的他,當時只有兩個選擇:或者是給于光遠當走狗,或者是當一條誰都能踢兩腳的癩皮狗、落水狗、喪家狗、夾尾巴狗——用他自己的話說就是:“要麼做條漢子,要麼當條狗”。【557】司馬南在1990年前後的困境,恰恰就是方舟子在1995年所面臨的困境,而他做出的選擇也與司馬南一模一樣,那就是當于光遠的走狗、鬥犬、打手。

儘管方舟子對于光遠算得上是死心塌地,但他對于光遠的精神命脈“自然辯證法”卻從一開始就存有二心。這是因為,雖然愛因斯坦不曾“直斥恩格斯的〈自然辯證法〉為‘胡說八道,瘋人之作’”,但他對《自然辯證法》沒有給出好評卻是鐵一般的事實。不僅如此,方舟子的最高人生目標就是“成名”,而他“成名”的策略就是“立足美國戰中華”。作戰必然需要武器,而方舟子當時手中只有兩桿大槍:一是“美國”,二是“科學”,它們都與“自然辯證法”水火不容。首先,在美國乃至整個西方世界,不要說“自然辯證法”沒有任何信譽,連“科學哲學”都處於一種極為尷尬的境地,所以“科學哲學對於科學家的作用,就像鳥類學對於鳥的作用一樣”【558】這句名言才會不脛走紅。其次,“自然辯證法”之所以能夠在中國“成勢”,就是因為它被宣稱擁有“指導科學研究”的功力。而方舟子既然要靠“科學”闖天下——他後來自稱,科學的“火炬”是他從美國的一個實驗室“傳到了中國”的【559】——,他就必須把“科學”樹立為絕對權威。也就是因為如此,方舟子才會動不動就裝神弄鬼地振振有詞,像是念咒一般叨咕什麼“腦中有科學”【560-561】、“沒有科學是萬萬不能的”【562-564】。換句話說就是,第一代科學納粹的目的是要利用“自然辯證法”來統治科學界,而第二代科學納粹的目標則是要讓“(方氏)科學”統治整個人類社會——用方舟科邪教首席理論家孫文俊的說法就是:

“即便在道德觀和價值觀上因先天差異很難統一,我們可以努力在世界觀上統一到——科學!”【565】

也就是說,立志在中國當美國打手的方舟子,從一開始就與“自然辯證法”結成了生死冤家,所以他才敢在2001年在新語絲上發表那篇署名“文學鋒”的《從愛因斯坦不欣賞〈自然辯證法〉說起》——該文的主旨就是根據“西馬”的理論來極力貶低甚至徹底否定《自然辯證法》,說它“本身存在着理論缺陷”、“變成了既非哲學又非科學的‘兩不象’。”【566】文學鋒的這篇文章似乎起因於許良英與何祚庥的內鬥,而他要給何祚庥助拳。因為在那之前,此人還曾匿名發表文章吹捧何祚庥的爛書《從元氣學說到粒子物理》“為物理學史的寫法提供了一種新的範式,在科學與哲學之間架起了一座新的橋梁”。【567】而在當時,于光遠或者沒有發現那篇文章,或者即使發現了也無能為力,因為除了方舟子之外,他後繼無人,所以他只能忍氣吞聲——至少方舟子的“反偽”是在繼承自己的事業。

2、包裝騙子

那麼,為什麼方舟子在2001年之後、2008年之前沒再觸于光遠的軟肋呢?

原來,方舟子在世紀之交選擇“毅然回國”闖蕩江湖,最大的資本就是“美國博士”頭銜,最短的短板就是“無業游民”——這是方舟子自己供認的【568】——這個身份。也就是因為如此,那些極力推銷方舟子的“科學文化人”才會忙不迭地要把他包裝成“科普作家”。在當時的中國,“科普作家”這個身份雖然高於“無業游民”,但因為太過小兒科而沒有什麼社會地位,更沒有學術地位,所以方舟子才會別彆扭扭一直不肯把那件白大褂披在身上,至多只承認自己是“高級科普作家”。【569】

俗話說,一計不成,再生一計。在當時的中國,最值錢的頭銜就是“教授”,而含金量最高的“教授”就是“北大教授”。所以,科學文化人決定送給方舟子一個“北大哲學系(兼職)教授”的頭銜,供他在中國社會闖蕩。而當“北大教授”的最低門檻也必須是發表過相關學術論文。據方舟子在2000年自己講,在那之前,他只在中國發表過一篇學術論文,即1999年發表在《文史知識》上的《〈木蘭詩〉種種》。【570】方舟子本人對那篇“論文”極為得意,所以在過去二十多年間他就像是得瑟自己的“語文狀元”頭銜一般抓住任何機會得瑟那篇“論文”【571-572】,顯然不知道《文史知識》乃是一種知識普及刊物,“旨在宏揚中國優秀傳統文化,對青少年進行道德、精神方面的素質教育”【573】,因此幾乎沒有人拿自己在該刊上發表的文章當作晉升教授的憑藉。而不論《〈木蘭詩〉種種》到底能否算是學術論文,它都是一篇鐵板釘釘的贗品,因其全文都抄自河南人民出版社1993年出版的《木蘭文獻大觀》這本書,該書的編者是馬俊華、蘇麗湘。(詳細論證稍後推出。)

為了給方舟子戴上“北大教授”的桂冠,“中國自然辯證法學派”來了個總動員,由其幫刊《自然辯證法研究》編輯部主任馬惠娣——也就是那個于光遠、龔育之的神秘女弟子【574】——親自擔任“責編”,以頭版頭條的位置發表方舟子炮製出來的一篇“論文”。【575】這直接導致一個人化名“扁舟子”發出這樣的質問:

“為什麼方如此沒有學術品位的論文何以能夠在國內很有名氣的《自然辯證法研究》這樣的專業雜誌上發表?”【540】

據這位“扁舟子”透露,“據說,該雜誌現在很少能夠發表自由投稿,大都接受熟人推薦的稿子。”果然,“科學文化人”之一劉華傑十年後承認,方舟子的稿子是他送給馬惠娣的。【576】劉華傑顯然一直沒有搞明白,方舟子之所以會把稿子交給他,而不是直接投給那份幫刊,肯定是于光遠或者馬惠娣的背後授意,其目的,就是要讓他以為方舟子與他們沒有背後的交易。也就是說,專門搞“學術打假”的方舟子,不僅專門搞學術造假,他還專門在學術造假的賊窩子發表“學術論文”。實際上,科學文化人早就懷疑方舟子的那篇論文是偷來的贓物,而我本人也可以有十二分的把握斷言,它確實是一件贗品。只不過是,因為至今尚未找到失主,所以按照“方學”的超高、超嚴標準,它目前還沒有被列入已經收錄了一百多篇方氏贓物的《方舟子抄襲剽竊數據庫》中。

最奇的是,在“反震”那個“扁舟子”之際,方舟子本人還透露出了下面這個信息:

“在《潰瘍》座談會上,馬女士通知我,《自然辯證法研究》登出了我批評顏青山的文章,這是很令人讚賞的。只要敢於刊登澄清、批評的文章,登過低水平的論文也就不要緊。”【577】

果然,三個月後,方舟子的第二篇“論文”誕生了。【578】也就是說,于光遠的親信馬惠娣不僅是“方舟子論文”的接生婆,她還是“方舟子論文”的代孕婦。據馬惠娣自己說,《自然辯證法研究》是“中國學術界最權威的哲學刊物之一”,而該刊的“主編”就是她本人。【579】這樣一來,我們不禁要問:一個“主編”為什麼要如此作踐自己的刊物?對於這個問題,最直接、最簡單、最合理的答案就是,她的祖師爺給她下達了旨意。

事實是,就是在這第二篇“論文”中,方舟子的那個恬不知恥的“王家學會”譯名在中國正規學術刊物上首次亮相。顯然是以為有“中國自然辯證法學派”在背後給自己撐腰,方舟子曾打算將英語單詞“royal”的漢譯全部由“皇家”改為“王家”。【580】只是因為沒人搭理這個跨國氓流,他才不得不作罷。但方舟子本人卻一直堅持使用“王家”這個譯名,只是在被崔永元氣得喪心病狂之時,他才會流露出自己的潛意識,讓“英國皇家學會”脫口而出:

“請問崔永元,英國皇家學會害死了多少條人命,該不該把英國皇家學會院士都殺死?”【581】

“王家”這個譯名對於“方學”來說具有相當重要的意義,因為它直接導致了“方舟子是英語殘疾人”這個秘密的大暴露。原來,在2005年,方舟子與何祚庥接受水電勢力的賄賂,假借“院士考察團”的名義巡視雲南怒江流域,期間對環保人士大打出手,結果遭到《紐約時報》的不點名批評。【582】對於方舟子這個“立足美國戰中華”的跨洋騙子來說,《紐約時報》的重要性不要說遠遠超過《自然辯證法研究》,它還超過《人民日報》,所以該報那篇文章中的22個不軟不硬的單詞,“Two prominent scholars toured the Nu - on a trip sponsored by dam developers - and attracted wide public attention by attacking the environmentalists”,對他來說就是當頭一棒,不僅讓他在自己的教徒面前顏面盡失,還讓他在自己的主子面前也抬不起頭來。為了找回面子,方舟子就以“a royal reader of the New York Times”的身份給該報寫信自辯。可是,儘管在那之前他曾冒充了十多年的“英語大師”,但他知道自己的英語根底的深淺,而用洋涇浜英語給洋人寫信,就相當於一個展翅開屏的孔雀把自己的臭屁股亮給別人看。於是,他把自己的草稿公布了出來讓眾教徒給自己“改英文作業”,由此爆出“皇家讀者”這個天大的笑話。【583】你說這個不學無術的馬主編到底造了多大的孽?其實,儘管從整體上說“中國自然辯證法學派”是個偽科學組織,但要從中找出幾個飽學之士卻並非難事。天知道于光遠為什麼非要任用一個四六不懂的“休閒學家”來掌控這個“學派”的機關刊物的印把子。

3、保護騙子

實際上,如果沒有意外發生的話,《自然辯證法研究》肯定會成為方舟子的“責任田”、“自留地”,“打架逗士”方舟子也會因此成為他夢寐以求的“科學哲學家”、“科學歷史學家”——最不濟也得是一個“高級科普作家”。因為按照他的說法,自己的另一篇“論文”,題為《基因之為理論建構和物質實體》,也發表在該刊之上。【584】據該文的新語絲版本的“篇首注”,該文“原載《自然辯證法研究》2002年1期。因為參考文獻按規定不能超過10篇,所以有關分子遺傳學的研究文獻均未注”。可是,不僅在“《自然辯證法研究》2002年1期”上找不到這篇文章,即使翻遍那以後出版的全部《自然辯證法研究》,你也找不到署名方舟子的任何文章。顯然,方舟子的第三篇“論文”在即將出生之際被“(馬)主編”或“(於)總裁”閹殺了。這是為什麼呢?

原來,方舟子“第二篇論文”得內容就是“打假”一個叫顏青山的人,他當時的身份是湖南師範大學倫理學研究所的一名教師兼在職博士學位研究生。而就是這個顏青山,在2001年年底向《自然辯證法研究》投遞了一篇稿子,它在11個月後以《孟德爾定律、達爾文進化論與現代生物學規範——兼答方舟子“達爾文、孟德爾以及科學發表方式”一文》為題發表。顏文雖然題為“兼答方舟子”,但實際上卻是“主答方舟子”,因為該文的第一句話就劍指方舟子:

“方舟子‘達爾文、孟德爾以及科學發表的方式’一文對拙文‘從科學普及的角度看“孟德爾之謎”’的修正有多處誤解,而對拙文的引用也很隨意,因而其‘修正’也就具有太多的‘獨白’意味。”【585】

簡言之,在那篇文章中,顏青山雖然語氣很軟,但其內功卻相當硬,也就是從邏輯上和實證上——它們是劉華傑當時所宣揚的“科學精神的核心內容”【586】、方舟子所宣揚的“我們必須為科學精神增添”的“新的內涵”【587】——把方舟子擺着“科學霸主”的面孔、咬着鐵齒鋼牙噴出來的那些吐沫星子,全都懟了回去。誰都知道,和特朗普一樣,方舟子也有一個“絕不認輸”的秉性,即使被人打得鼻孔穿血、滿地找牙,他都會擺出一副剛剛大獲全勝的架勢。實際上,當一年前慘遭吳柏林在《中華讀書報》上抽臉之後,方舟子仍舊不依不饒地叫罵個不休。【588】可讓人萬萬想不到的是,在被顏青山在《自然辯證法研究》上抽臉之後,方舟子卻完全沒了脾氣——他實際上連放個響屁的膽量都沒了。而在那之前,他對顏青山叫罵了至少八次。由此可知他受到的內傷到底有多重。換句話說就是,就算馬惠娣和于光遠對方、顏二人辯論的內容一無所知,但僅憑常識和“理性”——他是于光遠“治學方法”的根本【589】——,任何人都能夠看出孰是孰非、誰正誰邪。也就是說,馬惠娣為了討好二代主子而屁顛兒屁顛兒地搶發他的掐架帖子,結果弄巧成拙了。

生於撕、死於撕,廝撕不息 為了讓方舟子放開手腳給自己當打手,于光遠一夥在2000年前後急於給方舟子製造一個“北京大學哲學系兼職教授”頭銜。為了達到這個目的,于光遠指令自己的手下、《自然辯證法研究》名義上的“編輯部主任”、實際上的“主編”馬惠娣幫助方舟子製造論文,於是方舟子的一篇學術贗品《還原主義和整體主義述評》就堂而皇之地出現在《自然辯證法研究》2000年第11期的第1頁上。該文顯示,它的責任編輯是馬惠娣,它的作者是個美國無業游民,因為他的通訊地址是美國加州的一個郵政信箱。最讓人咂舌的是,該文雖然是那期雜誌的頭條,但卻是那期雜誌發表的文章中收稿日期最晚的一篇,收稿日期是2000年9月12日。而在同一期雜誌上,還發表了顏青山的一篇“從科學普及的角度看‘孟德爾之謎’”的文章,該文註明作者是“講師,遺傳學碩士,倫理學在職博士生。”【590】一般來說,方舟子在主子面前有強烈的炫耀欲望,而對於同行,他懷有先天的妒恨心理。所以,當他看到一個他瞧不上眼的“土碩士”不僅敢於染指自己的“科普”領域,而且還進犯自己的勢力範圍生物學,於是對顏青山大打出手,顯然是要向主子“擺顯”自己的能耐。而馬惠娣則把方舟子的兩篇“掐架”帖子撿了起來,湊成方舟子的第二篇“論文”,發表在《自然辯證法研究》2001年第11期上。在當時,方舟子還向《自然辯證法研究》投遞了另一篇稿子,預計發表在該刊2002年第1期上。但萬萬沒有想到,顏青山在那之前投書該刊,駁斥方舟子對自己的攻擊,而方舟子對之顯然無力反抗。所以,方舟子的第三篇“論文”胎死腹中。在那之後,方舟子再也沒有在正規學術刊物上發表過任何“論文”,無論是在中國還是在美國。

總而言之,最晚不過2002年1月,于光遠一夥就已經知道了方舟子的“四科子”——科學騙子、科學痞子、科學混子、科學棍子——中的“混子”、“棍子”本質。而到了2003年,上海社科聯主辦的《探索與爭鳴》雜誌連續三期發表野鶴的《關於方舟子現象的反思與斷想》,把方舟子的“騙子”、“痞子”嘴臉刻畫得纖毫畢現。【591-593】至此,中國科學納粹們想要假裝天真無知都不可能了,因為方舟子被野鶴氣得“便血,被救護車送到宣武醫院急救”。【594】顯然,那些“老頭”們即使不親身到醫院探訪,他們也會親自致電慰問。最好笑的是,據野鶴揭露,方舟子當時還曾跪求“中宣部”向自己伸出援手。(同上。)除了于光遠、龔育之、何祚庥這幾個人之外,那個“中宣部”還能是誰呢?

可是,所有這些都沒能阻止中國科學納粹對方舟子的“支持”。實際上,到了2005年,何祚庥還撰文為自己“總是支持方舟子”公開辯護。【595】2006年4月19日,龔育之在中國科協“兩科聯盟”的一個會議發表“講話”,其中六次提到方舟子、三次提到新語絲,並且點那個正在被方舟子率領網絡暴徒圍攻的四川大學副校長魏於全的名,宣稱“已經有平面的正規的媒體(比如《人民日報》)介入”,而他本人則“總是拭目以待,謹慎樂觀”。【596】龔育之的這個講話稿第二天就被方舟子發表在新語絲——考慮到中美12小時時差,應該就是當天,比它出現在反偽幫幫刊《科學與無神論》上早了一、兩個月。【597】實際上,龔育之的話音還沒有落地,人民網就“受中國科協委託”,“邀請……方舟子談《從清華大學開除劉輝看我國成為創新型國家的必然性》”。【598】毫無疑問,那個“中國科協”就是“中國科協兩科聯盟委員會”,就像三年前的那個“中宣部”就是“中宣部科學處舊部”一樣。方舟子當時雖然紅得發紫,同時在中國報刊上開設四、五個專欄,但受到人民網的“邀請”那也是一件能夠讓他高興得鼻孔流血的大喜事,因為在他的眼中,除了新華社、《人民日報》、《中國青年報》、CCTV之外,其餘媒體都是“小報”。總之,中國科學納粹與中國科邪教教主狗扯羊皮不棄不離,即使是從最善意的角度出發、往最好的方向理解,也只能說是因為他們有共同的“事業”,而那個“事業”與科學、真偽沒有半分錢的關係。

4、行騙不止

除了遭到顏青山的反彈之外,《自然辯證法研究》緊急撤銷方舟子的第三篇“論文”還有一個可能的原因,那就是他們發現了方舟子行騙的證據——它的線索就在方文的第一段話之中:

“我在1999年一篇展望文章中曾經預測,21世紀將會是一個‘基因化’的世紀。隨着生物技術的應用日益廣泛,‘基因’現在已成為家喻戶曉的一個名詞,進入了日常詞彙。‘基因’一語在日常使用中的含義顯然不會與學術上的含義一致,人們在使用它時也往往不明了其確切的意思。事實上,即使在學術界,生物學家和生物哲學家們目前對基因的定義也未能達成共識,爭論不休,在2000年還出了本探討基因概念的論文集(P.J.Beurton et al (ed.), 2000)。對基因這一概念的歷史演變和現狀,已有過詳細的綜述(P. Portin, 1993)。這裡我們只對基因概念在理論建構(theoretical construct)和物質實體(material entity)兩方面的演變,做一評價。”【584】

前面提到,那篇被方舟子反覆炫耀的“論文”,《〈木蘭詩〉種種》,乃是抄襲之作,抄襲的對象就是《木蘭文獻大觀》,那本書實際上應該叫作“木蘭詩文獻匯編大全”。也就是因為捧着這樣的“百衲本”,無知無畏、無才無學、不學無術的方舟子才會顯得那麼博雅宏通。而《基因之為理論建構和物質實體》這篇文章也是方舟子如法炮製的,只不過他抄襲的對象變成了“探討基因概念的論文集(P.J.Beurton et al (ed.), 2000)”。

本來,按照慣例,我在給出這樣的結論之前,應該發表一篇詳盡的考證文章,就像我在論證他抄襲復旦大學教授樊樹志【599】、抄襲中國社科院研究員張顯清【600】、抄襲英國布里斯托大學博士後普爾【601】、抄襲美國“反偽鬥士”謝爾默【602】時那樣。但撰寫那樣的文章需要耗費大量的時間,而我因無暇旁顧而壓下未寫的此類文章,至少還有兩篇。【603】好在“方舟子是人類歷史上頭號文賊”在今天已經成為共識,所以,我此時僅提供一個方舟子所說的“鐵證”——即“技術性錯誤”【604-605】——來支撐我的結論。方舟子如果不服,他有權動用“方法”,對我“打假”、甚至使出殺手鐧,提起“刑事訴訟”。

簡言之,在那篇文章的末尾,方舟子列出了十篇參考文獻,其中的第六篇是:

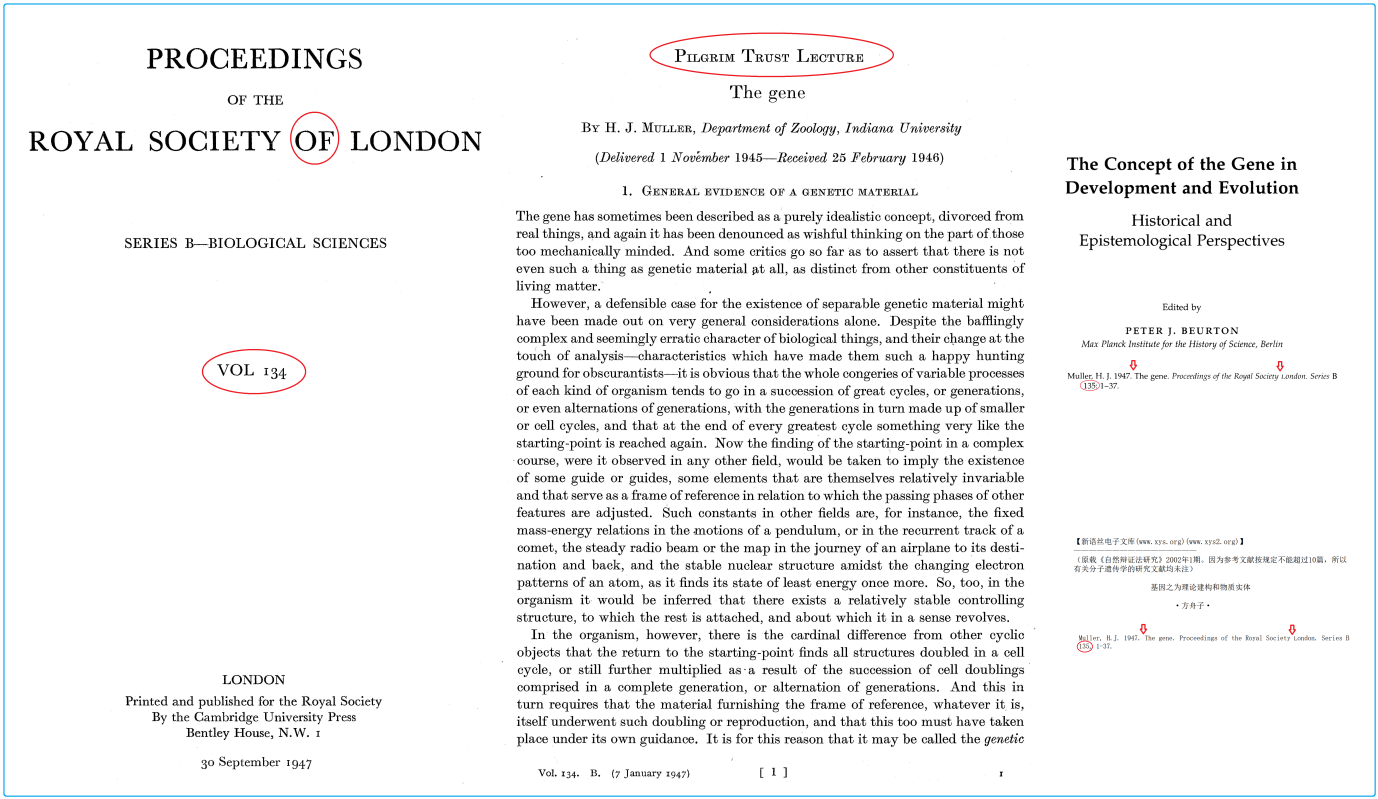

Muller, H.J. 1947. The gene. Proceedings of the Royal Society London. Series B 135, 1-37.

誰都知道,英國皇家學會——方舟子在“打假”顏青山時將之稱為“英國王家學會”【578】——的全稱是“The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge”。為了省事,它一般被稱為“The Royal Society”或“The Royal Society of London”。也就是說,如果非要帶上“London”這個單詞的話,那麼這個“學會”,不論是“王家”還是“皇家”,就一定要帶上介詞“of”,否則就搞不懂那幾個單詞之間的關係了。而方舟子上面那條參考文獻,恰恰就把那個不可須臾離異的介詞弄丟了。由於方舟子的參考文獻幾乎全部都是通過“copy/paste”這樣的手段弄來的,所以他才會嘲笑別人在抄襲時“不是copy/paste,而是自己打一遍,好多單詞都打錯了”【606】,所以,他的這個失誤只有一個可能原因,那就是他的源頭、上家出現了相同的錯誤。果然,在前面提到的那本書的第347頁,有一條參考文獻與方舟子的參考文獻完全相同——除了在“135”之後的標點符號:方舟子使用的是逗號,而那篇文章的作者,以色列人Raphael Falk,使用的是冒號。熟悉方舟子作案技巧的人都知道,它是方文賊為了掩蓋抄襲痕跡而刻意製造的“差別”、“差異”。【607】

好笑的是,方舟子雖然善於製造“差別”,但他卻有眼無珠。原來,那篇文章是發表在《倫敦皇家學會報告》的第134卷上,天知道那個以色列人Falk是怎麼搞的,竟然把它寫成了“135”。而這個只有一個阿拉伯數字的“差別”,對於方舟子來說不啻一個天坑,因為他永遠都無法從中爬出來。

如果有誰對一個大名鼎鼎的美國博士竟然能夠在一條參考文獻中製造出兩條“抄襲鐵證”而感到無法理解的話,那說明他對這個“四科子”、“三文男”——“文盲、文賊、文痞”【599】——、太不了解。事實是,繆勒的那篇文章是他在“朝聖基金會講座”上的講演稿,因為那個講座的名氣太大,所以那篇文章的正式標題並不是簡簡單單的“The Gene”這兩個單詞,而是要加上一個前綴“Pilgrim Trust Lecture”——在那個“王家學會”的網站上,那篇文章的標題就是那麼寫的;在美國最主要的文獻庫之一JSTOR上,這篇文章也是那麼記錄的。你看這個牛皮哄哄的美國水博士在他根本看不起的中土大唐到底鬧出了多少笑話?

總而言之,方舟子的第三篇“自然辯證法論文”之所以會在即將問世之際慘遭閹殺,除了是因為顏青山的“反打假”之外,另一個可能的原因就是他的抄襲剽竊被人發現。而方舟子在匆匆將那篇文章在新語絲上發表、並且宣稱該文“原載《自然辯證法研究》2002年1期”時,極可能已經得知了該文的命運,但他就是要故意撒謊,既是要得瑟自己又在“中國學術界最權威的哲學刊物之一”上面發表論文了,又是要發泄自己的仇恨——這個仇恨在六年後大爆發,就是要趕在于光遠辭世之前告訴他:老於,你惹着我方舟子了!

蠢賊盜文 2000年前後,為了騙取“北京大學哲學系兼職教授”這個頭銜,方舟子與《自然辯證法研究》雜誌社聯手炮製“論文”。他的第三篇“論文”題為《基因之為理論建構和物質實體》,抄自他在文中開列的第一篇文獻,即“探討基因概念的論文集(P.J.Beurton et al (ed.), 2000)”。雖然方舟子抄襲的證據多如牛毛,但最直截了當的證據卻是他開列的第六篇參考文獻,其中含有三個關鍵錯誤:第一,將刊物的名稱寫錯(漏掉介詞of);第二,將刊物的卷號寫錯(把“134”寫成“135”);第三,將文章的標題寫錯(漏掉前綴“Pilgrim Trust Lecture”)。而這三個錯誤,全都出現在那本“論文集”第347頁中的一條參考文獻中。上圖左、中二圖顯示發表那篇文獻的雜誌扉頁和正文第一頁,右圖上半部為“探討基因概念的論文集(P.J.Beurton et al (ed.), 2000)”第347頁中的一條參考文獻,下半部為方舟子為《基因之為理論建構和物質實體》一文開列的第六條參考文獻(來自新語絲網站),紅色標記顯示其中的三個完全相同的錯誤,也就是方舟子本人所說的“抄襲鐵證”。

方舟子與“自然辯證法”的故事還有很多,但我只能在此適可而止了。順便需要指出的是,對於我的長年打假,方舟子幾乎從來都是逆來順受,沒有一絲“鬥士”的風采。為什麼呢?因為他知道自己就是一個文賊,天生就是挨打的命,所以他才會嘲笑我“愚蠢到連南卡羅來那大學威爾士人文大樓的IP都不知道掩蔽”。【608】也就是說,方舟子每次上網都懷揣着“老鼠過街”、“掩耳盜鈴”這樣的賊人心理。在這個秘密被我戳破之後——其中的警句就是:“方奇才,亦明兄教你一條邏輯:只有老鼠上街才能挨打,正常人士上街通常會平安無事,所以他們不用化妝。亦明兄還要告訴方奇才一個秘密:除了做賊以外,人類還有其他的生活方式。”【609】——,方舟子又找出了一條新理由為自己勇當縮頭烏龜遮羞:

“亦明(葛莘)多年來天天在網上指控我科普文章都是抄的,我要是都去回應,還干不干正事了?”【610】

一個打着“打假鬥士”旗號、披着“打假鬥士”戰袍天天在網上尋隙滋事的無業游民,除了“打”、“斗”之外,他還能有什麼“正事”呢?而方舟子的這個理由,不僅暴露出了自己的“打假”的心理,他還把自己的老恩公“反偽”的心理也暴露了出來。在九十年代,也就是在于光遠一夥最為猖狂的那段時間,他們幾乎天天要高喊幾聲“捍衛科學尊嚴”口號。可是,誰都知道,他們從來就不曾顧及自己的“尊嚴”、自己學科的“尊嚴”、自己老祖宗的“尊嚴”,即證明自己“指導科學”的合理性,以及“自然辯證法”確實是“馬克思主義理論的組成部分”。而他們之所以要把“反偽”、“捍衛科學尊嚴”當作自己的“主業”、自己的“正事”,就是在以自己的方式告訴世人,我們很忙,無暇捍衛恩格斯的尊嚴,無暇捍衛“自然辯證法”的尊嚴,也無暇捍衛我們自己的尊嚴。所以說,于光遠和方舟子這一對隔代人能夠湊到一起,並且一拍即合,絕不是偶然的巧合,而是歷史的必然,就像渣滓與磁鐵必然聚到一起一樣。

|

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2022: | 人類情愛史---原始的激情(騎士 | |

| 2022: | 分享第一批文學工具書33種(Txt格式) | |

| 2021: | 真實的謊言:從不明原因肺炎到新冠(續 | |

| 2021: | 科技時代有效提升員工素質的途徑 | |

| 2020: | 新冠病毒可以幫助美國樹立一個蘇聯嗎 | |

| 2020: | 宋詩解(4) | |

| 2019: | 《陳寅恪怎麼侮辱女護士了以至於陳夫人 | |

| 2019: | 《陳寅恪書信編年考前言》 | |

| 2018: | 我祝朝鮮人民幸福 | |

| 2018: | 432 2018年星宮運勢 12星宮配對指數 | |