| 三、于光遠翻譯《自然辯證法》:四十年代 |

| 送交者: 亦明_ 2023月04月27日08:48:02 於 [教育學術] 發送悄悄話 |

| 回 答: 科邪教父于光遠之七:“中國自然辯證法公認的祖師爺” 由 亦明_ 於 2023-04-27 07:57:32 |

三、于光遠翻譯《自然辯證法》:四十年代

于光遠在三十年代到達延安之後,幹了兩件對他今後的政治生涯具有深遠影響的事情:第一就是參與創建“陝甘寧邊區自然科學研究會”,第二就是着手翻譯恩格斯的《自然辯證法》。通過前者,于光遠才有了與毛澤東“第一次握手”的機會——他甚至“有幸和毛澤東坐在一張餐桌上”。【133, p.50】而通過後者,他則創建了世界上獨一無二的“中國自然辯證法學派”。可以有十二分的把握斷言,如果不曾翻譯過《自然辯證法》這本書的話,于光遠的“光”肯定不會射得那麼“遠”,“滬家”的“鴻”絕不會飛得那麼高。最可能的結果就是,他的政治生命在1982年就已經結束——就像絕大多數“老同志”在“退居二線”之後那樣。但恰恰是因為曾經翻譯過《自然辯證法》,于光遠才會贏得人生的第二春,即在被送入“中顧委”之後,他仍舊掌控着兩個局級單位,並且繼續以中國科學界的太上皇自居,並且還真的有人怕他。

1、《從猿到人》

據于光遠的擁躉們說,“于光遠同志自1936年起從事馬克思主義理論研究”。【293】而根據那本《于光遠著作目錄》,“于光遠”這個名字第一次被印成鉛字在報刊上出現,時間是1940年11月,地點是《中國青年》,文章的標題是《從猿到人過程中勞動的作用》,即他對恩格斯那篇名作的翻譯。在那之前,于光遠只以“胡家鴻”和“俞仲津”這兩個筆名在《呼聲》雜誌上發表了三篇關於青年工作的文章。【294】

據于光遠本人講,他在1940年3月開始擔任延安中山圖書館館長,從4月起“開始學習做一點翻譯工作,最初的目的是溫習一下學過的德文,中山圖書館有阿鐸拉茲基主編的馬恩全集的德文版”。【133, p.66】在翻譯《從猿到人過程中勞動的作用》(以下簡稱《從猿到人》)這篇文章之前,于光遠還曾翻譯過馬克思寫給燕妮的情詩、“校譯”過恩格斯的《反杜林論》;而《從猿到人》則是他翻譯《自然辯證法》稿件中最早問世的一篇,發表前曾由留學德國、後來專門從事馬恩著作翻譯工作的景林“校對”。1943年,解放社(即人民出版社的前身)出版的《社會發展史略》一書收入了于光遠的這篇譯文,但沒有譯者署名。而隨着《社會發展史略》被各地新華書店大量翻印,于光遠的這個譯本也大量流傳【295】,直到那本書在1949年被《幹部必讀:社會發展簡史》所取代。

儘管曾經大量流傳,但在今天幾乎沒有幾個人知道于光遠當年翻譯的那篇《從猿到人》。這除了于光遠對之幾乎是絕口不提之外,還有一個重要原因,那就是這篇譯文在1948年左右經著名翻譯家曹葆華的加工和改造,由解放社以“曹葆華、于光遠譯”的名義出版了單行本。據說這個版本總共出版了14次之多。【296】不算各地新華書店的翻印數,僅解放社和人民出版社在1953年之前就印行了16萬冊。【297】在國外,有一種說法,即在五十年代初,中國的馬列主義教育“第一課”就是“從猿到人”。【298】事實是,“從猿到人”被當作第一課始於四十年代末。【299-300】據估計,在當時,有“幾千萬的幹部、學生、工人和農民學習”這一課。【301, p.48】顯然是為了“弄潮”,于光遠還曾將《從猿到人》改寫成《勞動創造世界》,在《中國青年》上分三期連載。【302】

總而言之,《從猿到人》這篇譯文既是于光遠在“從事馬克思主義理論研究”五年之後結出的第一枚碩果,也是他那長達七十餘年“從事中國自然辯證法學派建設”事業的起點,因此它相當於“大學問家”、“著名馬克思主義理論家”于光遠的“第一桶金”。也就是因為如此,它才最值得我們的認真分析。

(1)《從猿到人》簡介

恩格斯寫作《從猿到人》是在1876年,該文的最初標題是《〈對勞工的奴役〉導言》(Die Knechtung des Arbeiters. Einleitung)。而《對勞工的奴役》則是一篇更大部頭的著作《論奴役的三種基本形式》(Über die drei Grundformen der Knechtschaft)的一部分。由於這兩篇大文章都沒能完成,所以恩格斯在生前並未將這篇同樣未完成的“導言”發表,而是在大約十年後給它起了個《從猿到人》的標題,與其他“自然科學與辯證法”札記放到一起。【303】也就是因為與“自然辯證法”沒有什麼關係——蘇聯首席“自然辯證法”專家凱德洛夫在七十年代承認,該文與《自然辯證法》“沒有關係”【304】、——,所以米丁版《自然辯證法》序言中說,這篇文章是“從自然科學向社會科學的過渡”、“原本是他為其他著作寫的”。【305】到了1985年,中國人民出版社出版了“于光遠等譯編”的《自然辯證法》【306】,民主德國德古意特出版社(Walter de Gruyter)出版了《馬恩全集歷史考證版》第二版第二十六卷【307】,它們的共同特點就是把《自然辯證法》的斷片殘簡按照其內容進行了分類——于光遠將之分成十類,《馬恩全集歷史考證版》將之分為八類——,而《從猿到人》在哪個系統中都是孤家寡人、自成一類,即它與《自然辯證法》的其他部分確實沒有任何關係。

實際上,這篇文章不僅與“自然辯證法”無關,它與“辯證唯物主義”也沒啥關係,而只與“歷史唯物主義”有關。但終于光遠一生,他也沒有把這樣的秘密告訴世人,儘管他肯定在七十年代就已經知道了這個秘密。原來,在“文革”期間出版的一本書中,有這樣一段話:

“這正如馬克思指出的:‘勞動不是一切財富的源泉。自然界和勞動一樣也是使用價值(而物質財富本來就是由使用價值構成的!)的源泉’。恩格斯在《勞動在從猿到人轉變過程中的作用》一文中,也批判了‘勞動是一切財富的源泉’的錯誤論點,明確指出:‘其實勞動和自然界一起才是一切財富的源泉,自然界為勞動提供材料,勞動把材料變為財富。’”【308】

因為《從猿到人》的第一段話的主旨就是“批判‘勞動是一切財富的源泉’的錯誤論點”,所以上面這段話相當於道出了恩格斯寫作該文的起因或初衷。在那之後,這一聯繫漸為人知。例如,在1978年出現的一本題為《〈勞動在從猿到人轉變過程中的作用〉內容介紹》的小冊子,開篇就這樣寫道:

“關於勞動的作用問題,有些政治經濟學家,如拉薩爾主義者曾提出過這樣的觀點:‘勞動是一切財富和一切文化的沅泉。’對於這個荒謬的論點,馬克思在《哥達綱領批判》中曾給予有力的批駁。恩格斯在這裡闡述了他和馬克思的共同看法……。”【309】

一年後,于光遠的親信查汝強在《〈勞動在從猿到人的轉變中的作用〉解說和注釋》一書中,也說該文“一開始就批判了資產階級政治經濟學家以及拉薩爾之流的一個錯誤觀點:‘勞動是一切財富的源泉。’馬克思主義認為勞動不是物質財富的唯一源泉。”【310】六年後,在署名“于光遠等譯編”的《自然辯證法》中,就多出了這樣一條注釋:“‘勞動是一切財富的源泉’是哥達綱領的第一部分的一條。”【306, p.444】據于光遠獨自署名的該書《後記》,注釋部分是中國社科院哲學所自然辯證法研究室十人撰寫的,“由查汝強同志最後審稿。”【306, pp.520-521】又過了37年,有人根據這個注釋找出了恩格斯寫作此文的“本意”:

“論述勞動者被剝削、被奴役的問題,從理論上清算拉薩爾主義,幫助德國社會民主黨制定正確的綱領,引導無產階級進行社會主義革命。”【311】

除了“與辯證法無關”之外,《從猿到人》一文還在邏輯和科學上存在着嚴重問題。原來,這篇文章的主旨顯然是要證明“勞動創造了人本身”;可是,在文章中,恩格斯又說“勞動是從製造工具開始的。”而馬克思在《資本論》中,明確地對富蘭克林關於人的定義,“製造工具的動物”,表示同意。【312】因此,到底是勞動造人,還是人造勞動,就變成了一個與“雞與蛋孰先?”類似的問題。

其次,恩格斯對人類進化過程的描述,雖然與包括達爾文本人在內的十九世紀主流科學界所持的觀點——即後來所謂的“新拉馬克主義”——相符,但在二十世紀之後,隨之孟德爾遺傳學被重新發現,以及摩爾根染色體學說被普遍接受,加之優生學運動如同洪水猛獸般地席捲歐美,而優生學的命根子就是基因決定論,死敵就是主張後天獲得性可以遺傳的拉馬克主義——直到今天,還有些人,如方舟子,一提到拉馬克主義就恨得咬牙切齒【199】——,所以拉馬克主義被打成了偽科學。也就是因為反拉馬克主義是當時的潮流,所以在1920年代的蘇聯,連那些信仰馬克思主義的遺傳學家都敢公開指出恩格斯的這個“錯誤”。【313-314】也就是因為如此,在于光遠1940年譯文的後面,附上了一段“果林斯坦”在《自然科學新論》中的話,指出“現代生物學特別是遺傳學方面的專家,認為恩格斯這種學說完全陳腐了”。【315】換句話說就是,于光遠早在三、四十年代就知道“拉馬克主義”是“偽科學”;但在五十年代初,他卻仍舊賣力氣鼓吹“拉馬克主義”(米丘林-李森科主義)。【199】

也就是因為其來歷不明,內容混亂,所以對這篇“經典”文章才會產生不計其數的“誤解”、“曲解”、和“新解”——直至今日。【316-317】

(2)于光遠翻譯《從猿到人》

上面提到,恩格斯去世後,“自然辯證法”稿件歸“老牌修正主義者”伯恩斯坦管理。伯恩斯坦只從這些殘稿中選出兩篇予以公開發表,其餘的稿件,被他壓下將近三十年。而《從猿到人》就是那篇倖免於難、並且最早得以問世的“自然辯證法”文章,1896年發表在德國社會民主黨機關刊物《新時代》上。【318】在蘇聯出版了《馬克思恩格斯文庫》第二卷之後,《從猿到人》這篇文章的傳播範圍更廣。在1940年于光遠動筆翻譯之前,這篇文章不僅有德文原文本和俄譯本,而且還有日譯本、漢譯本、英譯本。在漢譯本中,最早問世的是陸一遠翻譯的《勞動是猿到人類的進化過程中的產物》,它發表在陸一遠本人編纂的《馬克思主義的人種由來說》一書中,1928年由上海春潮書局出版。1930年,由成嵩翻譯的《從猿到人》一書由上海泰東圖書局出版,《勞動在由猿進化到人的過程中的作用》就是其中的一篇。1932年,杜畏之翻譯的《自然辯證法》全書得以出版,其中就有《從猿到人》。也就是說,于光遠在1940年翻譯《從猿到人》,他的“參考文獻”足以擺滿一張辦公桌。

實際上,據于光遠自己說,他之所以立意翻譯《自然辯證法》,就是因為看到了杜畏之的譯本,由此產生了“彼可取而代之”的念頭:

“1940年初我在延安,陳友群把他從國民黨統治區帶到延安的一本恩格斯的《自然辯證法》送給了我。這本書是神州國光社出版的,是由杜畏之根據1925年德俄對照本翻譯的。1936年我在上海參加自然科學研究會時大家都不知道有這個譯本。我是在得到這本書時才知道的。翻了一下,覺得這書編得很不好,譯文更加不好,簡直無法讀下去。正好手邊有1935年亞鐸拉斯基主編的《馬克思恩格斯全集》,就下決心完全拋開杜畏之的譯本自己來譯。每天譯一點,時間長了,譯出的不少。重要的部分大都已經譯出了。”【319】

幾年後,這個故事出現了另一個版本:

“接着我就翻譯《自然辯證法》。恩格斯的這部著作同《反杜林論》在《馬克思恩格斯全集》中是同一卷。我翻譯這本書並沒有要出版的意思,只是認為它很重要。這個學科又正是我最有興趣的學科之一,所以就動手翻譯。在翻譯了一段時間之後,陳友群同志從大後方來(後來他長期擔任朱德同志的秘書),他看我正在做這個翻譯工作,就送給了我一本神州國光社出版的杜畏之的中譯本。這個譯本根據的是阿鐸拉茲基之前里亞扎諾夫主編的德文本。里亞扎諾夫編得就很亂,而杜畏之譯的質量實在太差了,更增加了自己對恩格斯這本書必須認真翻譯的決心。”【133, pp.66-67】

其實,不論杜譯本對于光遠的影響到底是誘導劑還是推進劑,對我們來說,這個故事中最重要的信息卻是,在翻譯《從猿到人》之際,于光遠手頭確實有杜畏之譯本——至於他手中是否還有成嵩譯本和陸一遠譯本甚至英譯本,我們不得而知。而這個事實之所以重要,是因為,《從猿到人》這篇文章只有四千多德文單詞,譯成中文也不到一萬字。因此,于光遠的譯文只應該比杜譯本更好,而沒有絲毫理由比它更差。但事實卻是,那個“簡直無法讀下去”、“質量實在太差了”的版本,就是“於譯本”而不是“杜譯本”。

A、“經濟學家”

這是於譯本開篇第一句話:

“經濟學者們說,勞動是一切財富的源泉。”【320】

這句話的德文原文是:

“Die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums, sagen die politischen Ökonomen.”【318】

顯然,任何一個粗通德文之人,在翻譯這段話時,都不大可能忽略這句話中的第十個單詞,“politischen”——《反杜林論》的第二編就題為《政治經濟學》(Politische Ökonomie)。 于光遠不是說自己在大學時就讀過英文版的《反杜林論》、在延安讀德文版的《反杜林論》嗎?他怎麼會把“政治經濟學家”譯成了“經濟學家們”呢?而在《從猿到人》的末尾,恩格斯還曾提及“政治經濟學”,但于光遠卻將之譯了出來(“古典的政治經濟學”)。由此推測,他將該文第一句話中的“政治”漏掉,不大可能是偶然失誤。

查那本被于光遠貶得一錢不值的杜畏之本,這句話是“經濟學者說,勞動是一切財富的泉源。”【321, p.415】同樣,成嵩也將之翻譯成“經濟學家說,勞動為一切財富之源。”【322, p.67】與之相比,這句話卻被陸一遠譯成“政治經濟學者說,勞動是一切財富的泉源。”【323, p.59】

今人雖然很少聽說過杜畏之這個人,但在三、四十年代的中國,他卻是個名人:除了恩格斯的《自然辯證法》外,他還曾計劃編譯一套長達三百萬字、厚達六千餘頁的“唯物論叢書”。【324】儘管這個計劃最終沒能實現,但他確曾在三十年代翻譯出版了高爾基《我的大學》、《母親》、普列漢諾夫《戰鬥的唯物論》、列寧的《俄國資本主義的發展》等書,因此可以算得上是一位著名俄語翻譯家。據他自己交代,他翻譯的底本,就是梁贊諾夫編輯的德、俄文對照本,而他的譯文“以俄文為主”,只是在遇到“錯誤”時,才會“盡我所知道的依照德文校正”。【324】

前面提到,《自然辯證法》於1925年首次出版時,其形式就是德文、俄文互相印照:前頁是德文,後頁緊跟該頁的俄文譯文。而就是在俄文本中,這句話被翻譯成“經濟學家說,勞動是一切財富的源泉。”【325】顯然受其影響,連1939年出版的《自然辯證法》英譯本也將之譯為“the economists assert.”【326, p.279】可是,到了1941年,米丁版《自然辯證法》問世。很可能是要坐實梁贊諾夫本的“俄語翻譯充滿了錯誤和歪曲”,所以這句話被改譯為“政治經濟學家說,勞動是一切財富的源泉。”【327】也就是因為如此,在解放社1949年出版的“曹葆華、于光遠譯”的《從猿到人》中,上面這句話被譯成“政治經濟學家們說:勞動是一切財富底源泉。”【328, p.1】據該書《譯者底話》,他們的譯文“是根據一九三五年蘇聯莫斯科外國工人出版社出版的德文本《馬克思恩格斯全集》譯出的,譯時並曾參考過俄文譯本。”眾所周知,曹葆華是俄語專家,所以,他的改譯只能是來自俄譯本的改譯。與之相比,鄭易里翻譯的《自然辯證法》雖然遲至1950年才出版,但因為他根據的是舊版俄譯本,所以他也將那句話譯為“經濟學家說,勞動是一切財富的源泉。”【329, p.189】

問題是,既然于光遠宣稱自己是根據德文進行翻譯,因此他的譯文就應該與俄譯本的失誤無關。並且,于光遠也不曾宣稱自己懂得俄文。相反,于光遠多次明確宣稱自己是根據德文原文做的翻譯,如說“記得每次學習討論前,先是由我根據恩格斯的德文原著,對原譯文進行校對”【330】、“我從馬克思用德文寫的《哥達綱領批判》中看到馬克思並沒有用共產主義初級階段和高級階段這樣的概念”【331】、“我在延安時就開始從德文版翻譯恩格斯的《自然辯證法》的大部分”【2】。但根據上面的分析和比較,我們大致可以斷定,于光遠在1940年翻譯《從猿到人》時,其藍本不可能只是恩格斯的德文原文,而是參雜了其他中文譯本,最主要的當然是他後來反覆貶損的杜畏之譯本。而根據第一句話的翻譯判斷,陸一遠在1928年翻譯這篇文章時才確實是根據德文原文。

B、“好幾千萬年”

如果說于光遠在翻譯《從猿到人》開篇第一句話時只是露出其“藍本底細”的話,那麼他在翻譯該文第二段第一句話時露出來的就是自己的“德文底細”:

“在好幾千萬年以前,在地質學上叫做第三紀的時代,——究竟在第三紀的那一時期現在還不能十分確定,大概是在末期——在熱帶某地生活着一種高度發展的似人猿。”【320】

這句話的德文原文是:

“Vor mehreren hunderttausend Jahren, während eines noch nicht fest bestimmbaren Abschnitts jener Erdperiode, die die Geologen die tertiäre nennen, vermutlich gegen deren Ende, lebte irgendwo in der heißen Erdzone - wahrscheinlich auf einem großen, jetzt auf den Grund des Indischen Ozeans versunkenen Festlande - ein Geschlecht menschenähnlicher Affen von besonders hoher Entwicklung.”【318】

德文“hunderttausend”詞義非常簡單,那就是“百個千”(或“十個萬”),所以俄文1925年版和1941年版都將之譯成“сотен тысячелетий”,而《自然辯證法》的英譯本則將之直譯為“hundreds of thousands”。【326, p.279】實際上,連日譯本都將那句短語譯成“幾十萬年の昔”。【332】根據1940年前後世界上最流行的知識普及書籍《世界史綱》(The Outline of History),早期人類或亞人類、偽人類只有四、五十萬年的歷史。【333】而根據《紐約時報》,當時在全世界炒得沸沸揚揚的“北京猿人”,對其年齡估計最長也不超過一百萬年。【334-335】由此可知于光遠的這個翻譯錯得有多麼離譜。

查成嵩譯本,此處為“在數十萬年前”【322, p.67】;杜畏之本為“數百萬年之前”【321, p.415】;而陸一遠譯本則為“數千萬年以前”【323, p.59】。極可能的,于光遠當時的翻譯策略就是在中譯本中“博採眾長”。所以,在1949年出版的“曹於本”中,“好幾千萬年”被改成 “好幾十萬年”。同年,在自己署名的《勞動創造世界》一文中,于光遠雖然仍舊說“經濟學上說,勞動和自然結合在一起是社會上一切財富的源泉”這樣的話【336】,但對於人類進化問題,他卻終於改口了:“從猿進化到人經過了幾十萬年的時間。”【324】

C、“一千萬年”

在於譯本《從猿到人》的末尾,是這樣一段話:

“(恩格斯原注)在這一方面的一個第一等的權威,湯姆森爵士(Sir W. Thomson)曾經指出過自從地球冷到能夠生長植物和動物以來,差不多有一千萬年的光陰已經過去了。”【320】

顯然,在“似人猿生活在好幾千萬年以前”與“地球適宜生命存在的歷史只有一千萬年”之間,存在着不可調和的矛盾。天知道于光遠究竟是因為什麼竟然對如此明顯的天坑視而不見。這句話的德文原文是:

“Eine Autorität ersten Rangs in dieser Beziehung, Sir W. Thomson, hat berechnet, daß nicht viel mehr als hundert Millionen Jahre verflossen sein können seit der Zeit, wo die Erde soweit abgekühlt war, daß Pflanzen und Tiere auf ihr leben konnten.”【318】

于光遠即使對德文一竅不通,作為一個清華大學的畢業生,他也應該看出“hundert Millionen”與“hunderttausend”的不同吧?實際上,但凡于光遠的視野再開闊一丁點兒,他也能夠發現“第一等的權威湯姆森爵士曾經指出”的是“100 million years”【338】,因為他不僅僅在十九世紀七十年代被恩格斯認作“權威”,在1940年以前,他給出的那個數值仍舊被廣泛引用。【339】實際上,《自然辯證法》的英譯本就直截了當地把它搬了過來:“a hundred million years”。【326, p.285】

極可能的是,那個被于光遠請來當校對的景林根本就沒有幫于光遠這個忙,這也是于光遠後來請曹葆華“校對”的主要原因。果然,在九年後的“曹、於本”中,這個“一千萬年”被改成“一萬萬年”。【328, p.9】

D、“微生物”

實際上,上面那個注釋是恩格斯為下面這句話加的:

“Hunderttausende von Jahren - in der Geschichte der Erde nicht mehr als eine Sekunde im Menschenleben 1 - sind sicher vergangen, ehe aus dem Rudel baumkletternder Affen eine Gesellschaft von Menschen hervorgegangen war.”【318】

它被于光遠翻譯如下:

“從住在樹上的猿群進化到人類底社會之前,至少經歷過了幾十萬年的光陰——這在地球的歷史上只不過像我們人類生活當中一秒鐘那樣的短促(注)”【3320】

這豈不是證明于光遠不僅知道“Hunderttausende”是“十萬”量級的數字,而且還知道從猿到人的時間與地球的年齡相比非常的“短促”嗎?那他為什麼還要一再出錯呢?合理的解釋就是,他對地球歷史及生物進化歷史茫然無知,而在此處杜畏之恰好也譯為“幾十萬年”【321, p.421】——杜氏沒有翻譯那個注——,所以他樂得“從善如流”。

于光遠當時對生物進化歷史毫無概念還有一例。在第十八段中,有這樣一句話:

“Denn wie die Entwicklungsgeschichte des menschlichen Keims im Mutterleibe nur eine abgekürzte Wiederholung der millionenjährigen körperlichen Entwicklungsgeschichte unsrer tierischen Vorfahren, vom Wurm angefangen, darstellt, so die geistige Entwicklung des menschlichen Kindes eine, nur noch mehr abgekürzte, Wiederholung der intellektuellen Entwicklung derselben Vorfahren, wenigstens der späteren.”【318】

這是于光遠的譯文:

“假如我們說在母腹內人類懷胎發展的歷史僅僅是我們動物的祖先底從微生物開始的幾千萬年個體發展的歷史的一個縮影的話,那末童孩精神發展的歷史,也不過是我們祖先——特別是比較近的祖先底智慧發展史的一個縮影而已。”【320】

雖然這句話真的當得起“簡直無法讀下去”這個評語,但萬幸的是,我們只需要關注其中最容易“讀下去”的那部分即可:按照于光遠,“從微生物開始”到“我們動物的祖先”的進化需要“幾千萬年”。這個數字不僅與于光遠在文章之初所說的“似人猿”生活“在好幾千萬年以前”相矛盾,它還與于光遠在文章末尾所說的地球上可以供動植物生長的時間僅有“一千萬年的光陰”相矛盾。實際上,僅從其相應德文詞彙是“millionenjährigen”這個事實出發,我們就不得不懷疑于光遠當時是否真的具有德文閱讀能力。後來,曹葆華不僅幫于光遠把“幾千萬年”改成“幾百萬年”,他還幫助于光遠把“微生物”改為“原生物”。【328, p.16】

其實,德文“Wurm”既不是“微生物”,也不是“原生物”,而是指一種無脊椎動物,所以成嵩將之譯為“蠕蟲”【322, p.82】、鄭易里將之譯為“蟲類”【329, p.199】——陸一遠和杜畏之未將之譯出。事實是,不要說在《自然辯證法》這本書中不曾出現過“微生物”,在四卷本《馬恩選集》、十卷本《馬恩文集》中它也都不曾出現過——即使是在五十卷本《馬恩全集》中,“微生物”也只出現在後人添加的注釋中。【340】

E、“拉法葉爾”

于光遠當時的知識水平之低下,從他對人名的翻譯中也能看出來。在第七段中,為了說明人手的靈活,恩格斯舉出了三位藝術家及其成就:拉斐爾的繪畫、托爾瓦德森的雕塑以及帕格尼尼的音樂(Raffaelsche Gemälde, Thorvaldsensche Statuen, Paganinische Musik hervorzaubern konnte)。于光遠將這句話譯為“拉發葉爾(Raphael)底繪畫、騷爾瓦爾德孫(Thorvaldsen)底雕刻、以及巴加尼尼(Paganini)底音樂。”【320】

上述三人之中,丹麥雕塑家托爾瓦德森在中國鮮為人知,意大利音樂家帕格尼尼則直到五、六十年代還被某些人稱為“巴加尼尼”;只有意大利畫家拉斐爾,從清末民初時起就以“拉飛爾”、“拉斐爾”聞名遐邇。例如,光緒三十二年,廣智書局出版了康有為的《歐洲十一國遊記》,其中就有“拉飛爾是意大利第一畫家,在明中葉當西千五百五年,至今四百年矣”這樣的話。【341】1917年,北大校長蔡元培在北京神州學會發表《以美育代宗教說》講演,其中就有“對拉飛爾若魯濱司之裸體畫,決不敢有周昉秘戲圖之想,蓋美之超絕實際也如是”這樣的話。【342】1935年,蔡元培為《中國新文學大系》作序,全文不到六千字,但“拉飛兒”或“拉飛爾”卻總共出現了五次,這是該文的結尾:

“……希望第二個十年與第三個十年時,有中國的拉飛爾與中國的莎士比亞等應運而生呵!”【343】

蔡元培之所以會將拉飛爾與莎士比亞並列,很可能是受北大第一位女教授陳衡哲的影響。1926年,商務印書館出版了陳衡哲的《文藝復興小史》一書,其中擇要介紹了喬托、波提拆利之後的四位“大畫家”,第三位就是拉斐爾:

“第三位大畫家便是拉斐爾(Raphael,1484-1520),他在畫界中的資格及成績,不啻劇界裡的莎上比亞,因為他不但有第一等的天才,並且又是能以全力去把這個天才施用於他的藝術上的。”【344】

幾個月後,商務印書館以“高級中學教科書”的名義出版了陳衡哲的《西洋史》,其中不僅複述了上面的話,而且還以整頁的篇幅附上“拉飛爾的圖畫——教皇玖利第二小像”。【345】

陳衡哲不僅是北大聘任的第一位女教授,她還嫁給了中國科學社的創始人任鴻雋,她還與大名鼎鼎的“胡適博士”保持着一種非同尋常的關係,因此是民國二、三十年代的大名人、女名人,雖然其“名望”遠不及康有為、蔡元培,但是若論“名氣”,則不遑多讓——她的《西洋史》在一年之內就出了三版。

實際上,就算“理科生”于光遠兩耳不聞窗外事,一心只想幹革命,但只要他不時地瀏覽一下報刊雜誌,他也不大可能對“拉飛爾”或“拉斐爾”一無所知。例如,《清華周刊》1931年第1期上的一篇長文就題為《關於拉飛爾(Raphal)及其作品》。【346】1933年,傅雷在《藝術》雜誌上開辦“美術史講座”,而關於拉斐爾,他連講了三講。【347】

退一萬步說,于光遠在翻譯人名之時,總應該查一下辭書吧?1928年,民智書局出版的《文藝辭典》中,就把“Raphael”譯為“拉斐爾”,並且還設有“拉斐爾前派(Pre-Raphaelites)”、“新拉斐爾前派(Neo-P-Raphaelite)”詞條。【348】1933年,開華書局出版了一本《新人名辭典》,其中就把“Santi Raphael”譯為“拉斐爾”。【349】1939年,世界書局出版了《現代文化辭典》,其中仍舊設有“拉斐爾前派”、“新拉斐爾前派”這樣的詞條。【350】也就是說,如果于光遠在1940年還沒有聽說過“拉飛爾”的話,他的孤陋寡聞就有些駭人聽聞了。到了1949年,曹葆華終於將“拉法葉爾”改成了“拉飛爾”。【328, p.4】

問題是,于光遠的“拉法葉爾”到底是怎麼來的呢?原來,在于光遠之前的那三個中譯本中,陸一遠和杜畏之都沒有將那三個洋人的名字翻譯成漢字,而是使用原文代替。而成嵩雖然將這三個人名都譯成了中文——分別為“拉飛耳”、“托爾瓦耳僧”、“巴柬林”——,但很可能是他的原文書籍印刷質量太差,所以他附上的那三個人名的原文都有拼寫錯誤。【322, p.70】也就是因為如此,于光遠只能“獨立自主”,結果釀成笑話。

F、“簡直無法讀下去”

顯然,僅僅根據上面舉出的例子,我們就可以有十二分的把握說,就《從猿到人》這篇文章而言,于光遠譯本的錯誤肯定要遠遠超過被他當成超越對象的杜畏之譯本。而實際上,除了“錯誤連連”之外,於譯本的更大問題是“佶屈聱牙”,也就是他嘲笑杜譯本的“簡直無法讀下去”。這是《從猿到人》第一段話的全文:

“經濟學者們說,勞動是一切財富的源泉。它的確和自然同樣是一切財富的源泉,自然給了它材料,而它把這些材料變為財富。然而它還不盡如此。它是人類生活底第一個基本條件,甚至它是這樣的重要,使得我們在某種意義下必須說:勞動創造了人類。”【320】

這是杜畏之翻譯的這段話:

“經濟學者說,勞動是一切財富的泉源。實際上,勞動是財富的泉源,勞動得了自然所給與的材料,而後變之為財富。然而勞動的意義,實大於此無數倍。它是一切人類生活之首要的根本條件,甚至於我們可以說,勞動創造了人類。”【321, p.415】

兩相比較,二者的最大差別就是于光遠使用了六個代詞“它”來代指“勞動”,也就是那篇文章的“關鍵詞”、“主題詞”。所以,雖然在表面上看于光遠惜墨如金,節省了六個字,但那段話卻給人一種饒舌、拗口、甚至絮叨的感覺。與之相比,杜氏的譯文則不僅提綱挈領,而且氣勢上也高出一籌。這是“曹於本”的譯文:

“政治經濟學家們說:勞動是一切財富底源泉。其實勞動與自然界一起才是一切財富底源泉,自然界提供勞動以材料,而勞動把材料變為財富。但是勞動還遠不止如此。它是整個人類生活底第一個基本條件,而且的確達到這樣的程度,以致我們在某種意義上必須說:勞動創造了人類本身。”【328, p.1】

曹葆華不愧是清華大學外文系畢業的文學翻譯家,擁有點石成金的功力。而這段話的最大優點,並不是用“勞動”替換了“它”,而是結尾那兩個字——“本身”。實際上,那句話的原文(Sie hat den Menschen selbst geschaffen)就含有“本身”(selbst)這個單詞,所以俄文將之譯為“труд создал самого человека”,英文將之譯為“labour created man himself”。【326, p.279】杜畏之沒有把它譯出來並不奇怪,因為成嵩、陸一遠也都沒有將之譯出。(鄭易里則將之譯為“勞動創造了人類自己。”【329, p.189】)但于光遠卻不同:他當時的志向就是要超越“譯文不好,參考價值不大”【351】、“簡直無法讀下去”、“翻譯得很差”【137】、“翻譯得不准”【138】的杜畏之。而其結果,就是眼高手低,以百步笑五十步。

實際上,于光遠曾宣稱自己在三十年代“學習和討論”過“果林斯基寫的《自然科學新論》”。【351】而就在那本書中,就有這樣的話:

“在這一點上,提出了‘人變革周圍的自然,也變革了自己本身底性質’這樣有名的marxism底命題。”【352】

看到那個“本身”了嗎?也就是說,于光遠在到寶山漫遊了一趟之後,最終卻仍舊兩手空空而歸。

後來,曹葆華的“勞動創造了人類本身”中的那個“類”字被人刪去,變成“勞動創造了‘人’本身”【353】或“勞動創造了人本身”【354】,因此一句走紅,被中央編譯局採用,變成了標準譯文。【355】假如這句話是于光遠“本身”翻譯的,那會是他多大的“三表”資本啊!而在其一生中,于光遠很可能多次與這樣的“天賜良機”失之交臂。究其原因,學識不足、文筆欠佳肯定榜上有名。事實是,毛澤東在1943年年底曾要胡喬木“就延安能找到的唯物史觀社會發展史,不論是翻譯的,寫作的,搜集若干種給我”,而胡喬木則把成嵩的《從猿到人》交給毛澤東閱讀,毛澤東看後大呼精彩,並且向劉少奇推薦。【356】假如于光遠的譯本再準確一些、再“精彩”一些,胡喬木可能就不會捨近求遠選中成嵩本了,而于光遠夢寐以求的“成為毛主席的(科學)秘書”的心願,可能早就實現了。

上面提到,于光遠曾製造了一個“我們動物的祖先底從微生物開始的幾千萬年個體發展的歷史”的笑話。看看杜畏之是如何翻譯那句話的:

“人類胚胎時期的進化歷程,是重複了我們動物的祖先之生理進化的歷程;同樣的,童孩的精神演進史,亦是動物祖先之智育演進史之重演。”【321, p.428】

這是何等的簡潔、何等的巧妙啊!雖然我們無法斷定杜畏之略去“千萬年”和“微生物”不譯究竟是出於什麼原因,但他僅用了于光遠一半的文字,就把恩格斯那句話的意思表達得清清楚楚、明明白白。所以說,于光遠以自己的外語、漢語水平來嘲笑杜畏之,凸顯其“不自量力”。

最讓人瞠目結舌的是,于光遠的關門弟子方舟子也是一個“英語殘疾人”,即在聽、說、讀、寫、譯這五項技能之中,只有“閱讀”的水平能夠拿得出手,其餘四項,他全部都是“半拉子”、“二五眼”——連某些重點中學的學生都不如。而就是這樣一個英語混子,卻偏偏喜歡冒充英語大拿,動不動就嘲笑別人的英語水平,甚至把英語當做自己“打假”的武器。【357-360】俗話說,不是一家人,不進一個門。而于光遠與方舟子之所以能夠一拍即合,最最根本的原因就是“他們是一家人”——其基因組的同源性很可能比親生父子還要近。

(3)悲喜人生

杜畏之之所以在新中國如同人間蒸發般地從人們的視野中消失,唯一原因就是他是“托派”成員——在共產黨圈內,那是比“反黨”、“反革命”還要可怕的罪名。這也是他翻譯的《自然辯證法》在舊中國再版了五次(1932、1933、1940、1946、1949),但在新中國卻近乎禁書——于光遠在1983年第一次提到他的譯本時,連“杜畏之”這三個字都沒有寫出【351】——的唯一原因。而杜畏之的不幸,恰恰就是于光遠的萬幸,否則的話,他的“自然辯證法事業”極可能在出生之前就已經夭折。

其實,杜畏之雖然生於1906年【361】,即比于光遠年長九歲,但在翻譯《自然辯證法》時——從1930年夏到1931年5月【324】——,他卻比翻譯《從猿到人》時的于光遠年輕一歲。而僅就外語水平而言,24歲的杜畏之比25歲的于光遠不知要高出多少個量級。後來,在坐牢期間,他“曾用德、法、俄、英、波蘭、捷克、羅馬尼亞、西班牙等文字翻譯科技專著及論文約50萬字。”【362】在六十年代中蘇論戰期間,陳伯達和康生不約而同地想到正在上海蹲監獄的杜畏之,於是把他押解到北京,翻譯相關材料。【363】所以,在進入21世紀後,何滿子還會聲情並茂地說:“對杜畏之,我可謂久慕大名”、“杜畏 之真是淵博極 了,是我 曾見到過 的學問方面最廣的學者之一。”【364】

而于光遠在杜畏之歷盡“坎坷”去世之後、在自己也行將就木之際,一而再、再而三地詆毀杜氏譯本,其嫉賢妒能之心態,真是令人髮指。事實是,終其一生,于光遠也不曾具備獨立翻譯《自然辯證法》的能力——他實際上連寫出杜畏之那篇《譯者的序》、以及杜氏在書中附加的那幾個注釋兼評論【365】的能力都不具備。這一論斷的證據,就是于光遠從來就沒有為自己的譯本寫出過一篇前言,並且,他也從來就沒有為這本書添加一個注釋。實際上,連《恩格斯〈自然辯證法〉的準備、寫作和出版的過程》這樣的“恩普”文章,他都要請許良英為自己捉刀。一輩子碼了兩、三千萬字的于光遠,在關鍵時刻、關鍵問題上竟然如此“虛心讓賢”,除了“不能也”之外,還有其他可能的原因嗎?

顯然是在于光遠的影響下,後來的於粉們在吹捧于光遠譯本時,大多都要順手打杜畏之一巴掌,如說什麼杜譯本在“編排次序作了根本性的更動”、“顯示出很大的混亂和任意性”【366】、 “恩格斯《自然辯證法》的第一個中文全譯本是杜畏之翻譯的,上海神州國光社於1931年出版。譯者是根據蘇聯1925年出版的由梁贊諾夫編輯的俄德對照本翻譯的。由於譯者主觀地變動了俄德對照本編排次序,內容顯得零亂,譯文粗糙,錯誤較多”【367】、 “1932年還出版了杜畏之翻譯的《自然辯證法》一書。儘管這些譯本翻譯得有些混亂,在編排次序上有些任意性……”【368】連許良英都跟着說杜畏之譯本“編排次序作了根本性的更動。譯者主觀上是想按照文章的性質來編排,可是卻顯示出很大混亂和任意性。”【109】

事實是,在其“譯者的序”中,杜畏之為自己的“編排”給出了頗為合理的解釋:“這本書並不是寫成的有系統的著作”,而是“一些零星的札記”,所以編者根據自己的目的對之進行重新排列不僅是可以的,而且還是必須的。杜畏之認為,梁贊諾夫之所以打破恩格斯原有秩序,而是按照寫作時間排列各篇,就是因為他的目的是將之作為文獻,供人研究;而杜畏之之所以要翻譯這本書,則是將之作為“自然哲學的緒論,把他當作用辯證法研究自然之教科書……所以把幾篇有引論性質的文字及對辯證自然觀作一般介紹的文字都移到前面來了。”

進入二十一世紀後,有人搞了一個“馬克思主義經典文獻傳播通考”項目,“對我國1949 年以前馬克思、恩格斯、列寧等重要著作的中文版本進行收集整理,並作適當的版本、文本,考證研究”,而《〈自然辯證法〉杜畏之譯本考》就是其中一項。可是,儘管這本書厚達七百多頁——它把杜譯本全文收入彀中——,但卻只從其中的《從猿到人》一文中挑出兩段話、不足二百字“來比較杜譯本與之後譯本存在的區別”,從而得出了“由於杜畏之的譯本刪去了原書的所有編者注,所以在文本呈現過程中完整性有所欠缺”這樣的結論。【369, p.47】

最奇的是,在那段“比較”中,所謂的“于光遠等人譯本”,既不是于光遠1940年譯本,也不是曹葆華、于光遠1949年譯本,而是于光遠1985年譯本。為什麼要讓關公戰秦瓊呢?當然是因為在前兩個譯本中,那個可有可無的“編者注”——“在手稿的頁邊上用鉛筆寫着‘加工製造’”——也同樣被刪的無影無蹤。顯然,這樣的“比較”就像是拿某個人的小學作業與另一個人的大學作業互相對比,其目的只有一個,就是要證明前者之可笑或後者之高明。實際上,在2012年的“寒戰”期間,于光遠的得意弟子方舟子就曾根據韓寒德一篇小學二年級作文論證高中生韓寒沒有“寫作的天賦”【370】——好像擅長寫“乾屎橛”文章的“偽狀元”【371】真的有資格評論別人的“寫作的天賦”似的。

顯然是出於“忌諱”的原因,那套計劃出一百本書的“馬克思主義經典文獻傳播通考”中,並沒有《〈自然辯證法〉于光遠1940年節譯本考》這本書,而是代之以《〈自然辯證法〉曹葆華、于光遠節譯本考》。相應地,該書對“于光遠1940年節譯本”採取了“蜻蜓點水”的姿態、“自我批評”的方式,即僅僅挑出全文第一、二段文字,讓1940年於譯本與1949年曹於本比較,指出于光遠在第一段話中漏譯了“政治”、在第二段話中誤譯了“好幾千萬年”,僅此而已。【372】至於對“於本”與“杜本”進行全面比較、考察於本的所有錯誤及其來源、以及於本到底是不是根據德文本翻譯的這些問題,該書作者可能連想都沒敢想——即使想到了,她也根本不敢去“考”;即使“考”了,也是白“考”,因為那樣的“通考”根本不可能被那套書的“編輯委員會”接受。你說他們耗費巨金出版那套書,到底想要達到什麼目的?

下面,就讓我們把那段被《〈自然辯證法〉杜畏之譯本考》的作者千挑百選出來的文字,與 于光遠1940年的譯文做一下比較:

杜畏之1932:“綜之,動物只能利用外界的自然,只由他的自身,引起自然的變化;而人類則以其變化強迫自然界效勞於他的目的,他統治自然界。所以,人與動物的主要區別仍然是勞動。現在且莫來吹噓人類之若何戰勝自然,且看看在戰爭中人類力量的弱小。須知我們每一次所得的勝利,自然都有相當的報復給我們的。初時的勝利,當然能得到我們預料的結果,但是以後我們又會得意料以外的影響,把昔日所得的勝利全盤毀滅。”【369, p.45】

于光遠1940:“總而言之,動物僅僅能夠利用自然界和簡單的以它自己的存在改變自然界;而人類則以改變自然界使它能為人類的目的服務來統治自然界。這便是人和其他動物最後的主要的區別。而在這一區別中起作用的還是勞動。可是我們不要太過於誇耀人類如何戰勝自然。我們每一次的勝利,自然都給了我們一個報復。在第一條戰線我們得到了預期的結果,但是在第二條,第三條戰線上我們卻得到完全另外一個意想不到的結果,常常把那第一個結果又完全推翻了。”【320】

可以肯定地說,要把外文翻譯得像杜畏之那樣,其先決條件就是讀懂原文。而要譯成于光遠那樣,你並不需要讀懂原文,你需要的只是一本詞典——或者一份其他人的譯文。而筆者之所以要把上面這句話拿出來做比較,還有一個原因,那就是它凸顯恩格斯主義與馬克思主義的區別:

“恩格斯的自然觀與馬克思的不同。諸如客體化、肯定、再利用和異化等概念,馬克思一生都在努力解決,但在恩格斯的著作中卻找不到。恩格斯主要關心的不是處理人與自然的相互依存關係,而是發現外部世界的本質、它的基本物質和規律。他對自然的分析充其量是形而上學唯物主義。”【373】

“對於馬克思來說,‘人永遠是主語’,自然是謂語;相反,對於恩格斯和社會主義達爾文主義者來說,自然是主動的主語,人是謂語——是具有自主性的自然的玩偶或附庸。”【374】

而研究了一輩子“自然辯證法”、當了半輩子“著名馬克思主義理論家”的于光遠,就是假裝看不到這樣的關節點,即使它被無數“西馬”們反覆指出,他都要假裝看不見、聽不着。你說他研究“自然辯證法”,到底是出於什麼目的?

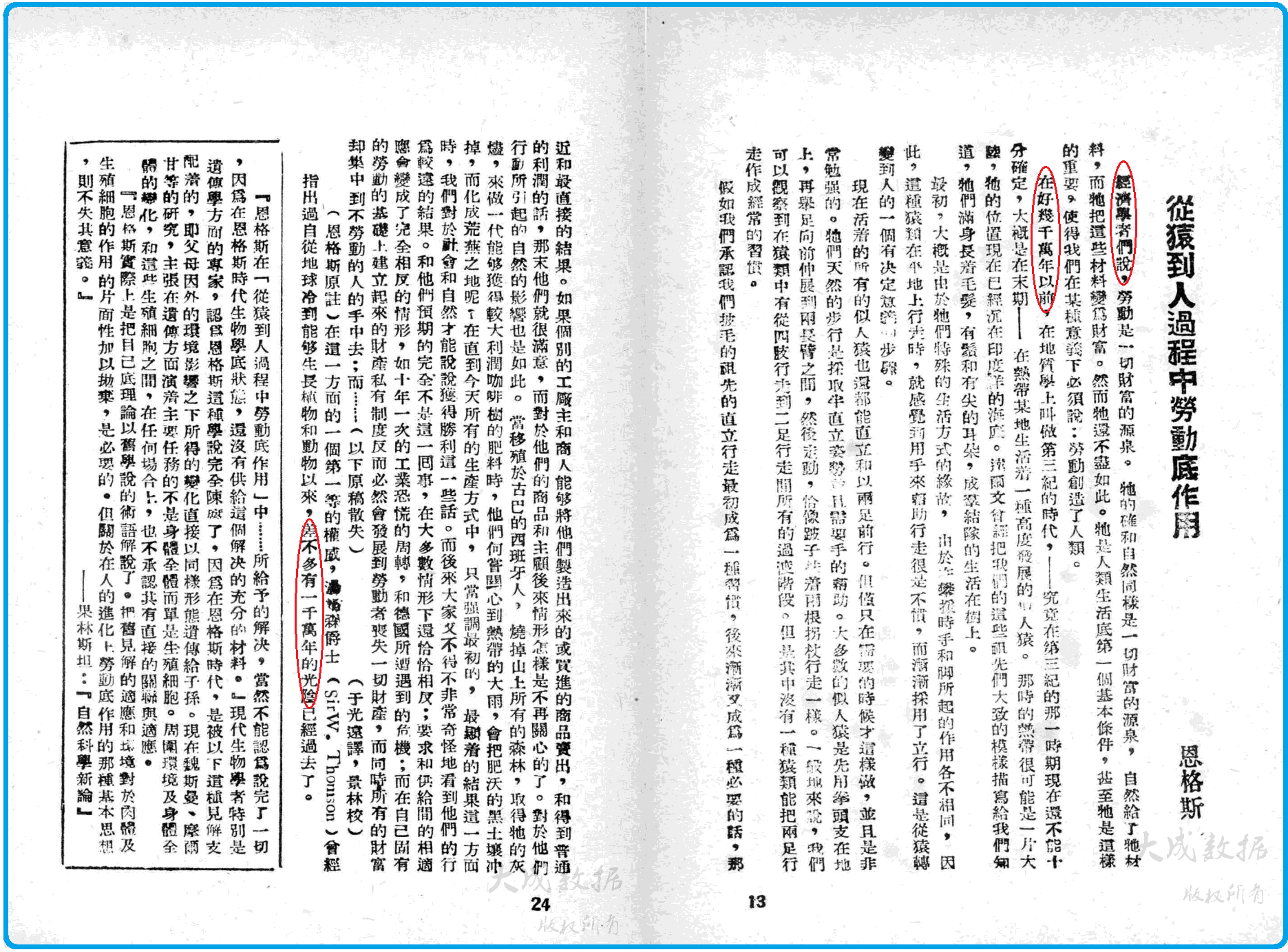

萬里長征第一步 翻譯恩格斯的《從猿到人》是于光遠長達七十多年“從事馬克思主義理論研究”歷史的起點,也是他的“勞動”結出的第一顆果實。雖然在他之前該文已至少有三個漢譯本,但于光遠的譯文仍舊犯下眾多匪夷所思的錯誤。上圖為該文在《中國青年》上的首尾兩頁,關鍵錯誤用紅色標記。

2、《著作大綱》

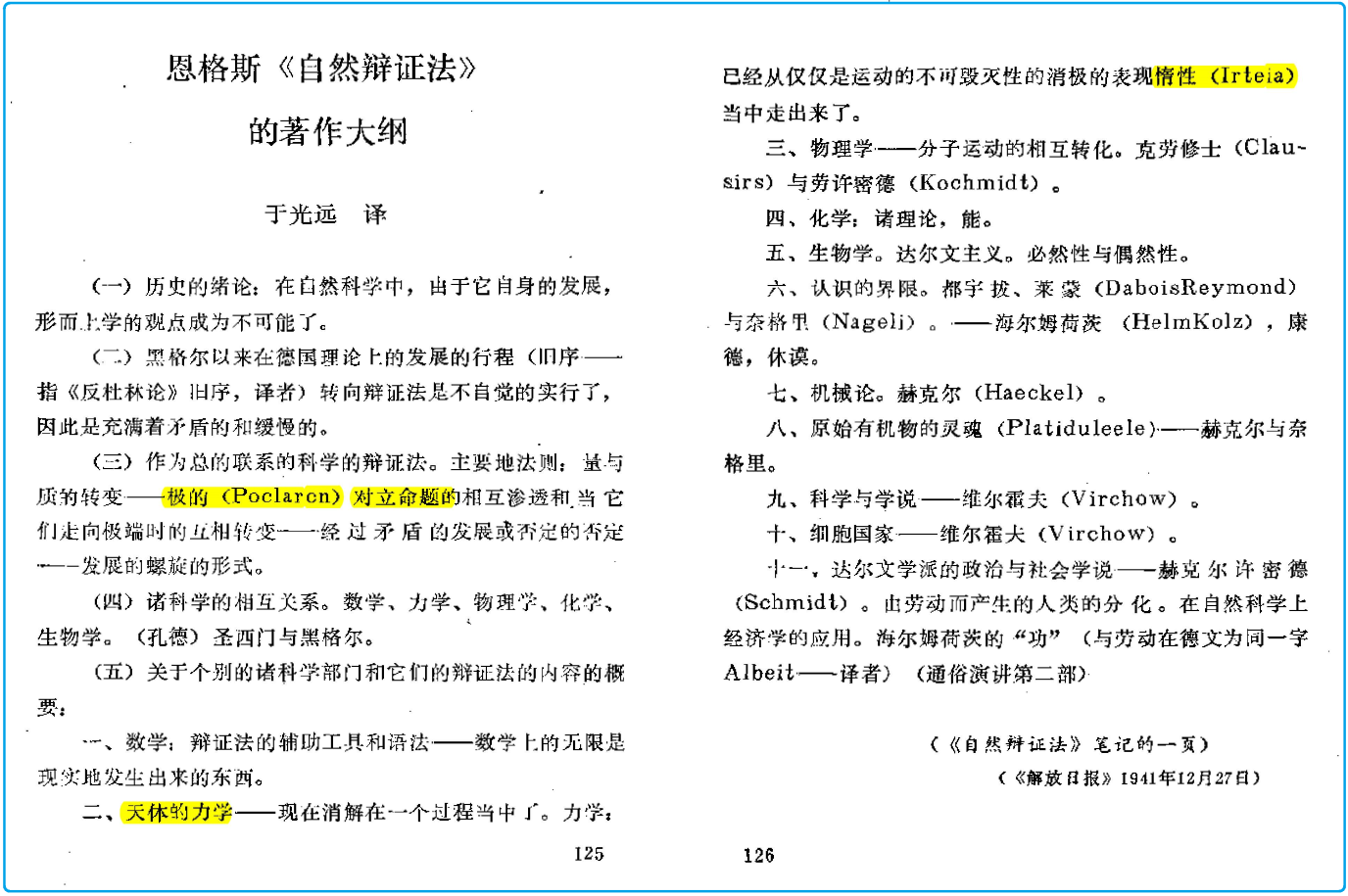

于光遠在晚年列舉自己的“主要學術貢獻”時,第一條就是“我在延安時就開始從德文版翻譯恩格斯的《自然辯證法》的大部分,並陸續在延安報刊上發表。未譯完的部分後來經曹葆華、謝寧等同志從俄文譯完,整理校譯後集結成書,於1955年由人民出版社正式出版。”【2】而根據《于光遠著作目錄》,于光遠在延安時期只“陸續發表”了兩篇《自然辯證法》譯文,第一篇就是上面分析過的《從猿到人》,另一篇則是《恩格斯〈自然辯證法〉的著作大綱》,1941年12月27日發表在《解放日報》上。這篇文章雖然較前文晚發表了13個月,並且全文只有五百多字,其中以短語為主,完整的句子很少,但我們從中還是能夠看出不少問題。

(1)“極的(Poclarcn)對立命題”

首先需要指出的就是,于光遠在1941年仍舊“的地”不分,隨便亂用,如“不自覺的實行了”、“主要地法則”。“的地”不分雖然在今天看來並不算是什麼大事,但恰如俗話所說,言之無文,行也不遠。也就是因為如此,《人民日報》曾專門發表文章,講解《“的、底、地”三字的用法》。【375】確實,讀者一旦發現譯者的中文都不過關,肯定會懷疑他的外文水平;而在讀了譯文不解其意之後,肯定會更看不起那個譯者。而于光遠在發表了這篇譯文之後,突然中止了其他譯稿的發表,並且在幾年之後請曹葆華幫忙加工,最可能的原因就是他收到了這方面的反饋,否則的話,“愛表現”的于光遠不大可能會突然間毫無緣由地停止“表現”。

其次,于光遠在當時不僅對德文相當生疏青澀,他對“辯證法”也不大熟悉。簡言之,這個“大綱”總共分為十一條,這是第三條的原文:

“3. Dialektik als Wissenschaft des Gesamtzusammenhangs. Hauptgesetze: Umschlag von Quantität und Qualität - Gegenseitiges Durchdringen der polaren Gegensätze und Ineinander-Umschlagen, wenn auf die Spitze getrieben - Entwicklung durch den Widerspruch oder Negation der Negation - Spirale Form der Entwicklung.”【113, s.307】

上面這段話,雖然只有36個單詞、5個短語,但它卻涉及“辯證法”的核心內容,即所謂的“三大規律”。這是于光遠1941年的譯文:

“(三)作為總的聯繫的科學的辯證法。主要地法則:量與質的轉變——極的(Poclarcn)對立命題的相互滲透和當它們走向極端時的互相轉變——經過矛盾的發展或否定的否定——發展的螺旋的形式。”【376】

假如當時的于光遠對辯證法稍有了解的話,他就會明白,所謂“極的(Poclarcn)對立命題的相互滲透”,就是在三十年代喊得震天價響的“對立的統一”或“對立統一”。例如,早在1935年,李達就在一篇文章中寫道:“在客觀世界中,一切事物都是對立的統一。”【377】兩年後,在另一篇長達兩萬餘言的文章中,李達以這樣一句話開篇:“對立統一的法則,由質到量及由量到質的轉變的法則,與否定之否定的法則,是辯證法的三個根本法則。”【378】又過了兩年,李達在一篇題為《唯物辯證法三原則的關係》的文章中,將第一節的標題寫為《當作辯證法核心看的對立統一法則》。【379】

與李達一樣,當時的另一位“馬普”大家艾思奇不僅在自己翻譯的書中將辯證法的三大定律之首的那個定律譯為“對立統一”【380】,他在報刊雜誌上發表文章,在標題中就直接使用“對立統一”這個稱呼。【381-382】與之相應,胡繩的一篇文章也題為《“資本論”中的辯證法:矛盾的統一,對立及其展開》。【383】

所以說,于光遠之所以把那個短語翻譯得那麼蹩腳、那麼生硬——頗像是一個外國人在牙牙學說漢語——,只有一個合理的解釋,那就是他當時對辯證法完全就是懵懵懂懂。更讓人百思莫解的是,據于光遠自己說,他在清華大學“啃恩格斯的《反杜林論》和列寧的《唯物論和經驗批判論》的英譯本”時就接觸到了艾思奇的《大眾哲學》,並且還曾因為“有幾個同學認為這本書‘膚淺’‘簡單’‘庸俗’” 而“同他們辯論”。【384】【385, p.48】可以有相當的把握說,和于光遠的其他“黨史回憶”一樣,上面這個回憶也是經過“辯證加工”的——更可能的史實是,于光遠當時就是因為“有幾個同學認為這本書‘膚淺’‘簡單’‘庸俗’”而不肯閱讀《大眾哲學》,結果導致他對中國化的馬克思主義格格不入。這與方舟子在中科大期間因為忙於冒充詩人而荒廢了學業,結果數年後“把‘着絲粒’外行地稱為‘中心粒’”【386】完全就是異曲同工。

其實,就算洋學校畢業的于光遠不看中土版馬克思主義報刊書籍,只要他通讀過《自然辯證法》或《反杜林論》的德文原文的話,他也不大可能不知道“polaren”的含義,因為這個單詞及其不同變形在這兩本書中總共出現了四十多次——僅“polaren Gegensätze”這個詞組就出現了七次。這是恩格斯在《〈反杜林論〉第二版序言》中說的一句話:

“Es sind aber grade die als unversöhnlich und unlösbar vorgestellten polaren Gegensätze, die gewaltsam fixierten Grenzlinien und Klassenunterschiede, die der modernen theoretischen Naturwissenschaft ihren beschränkt-metaphysischen Charakter gegeben haben.”【113, s.14】

這是錢鐵如在1930年的翻譯:

“但是,那被人看做不可調和的兩極的對抗,勉強規定的界限和分類,對於近代理論的自然科學恰給了一種狹隘的並形而上學的性質。”【387, p.17】

這是吳亮平在1938年的翻譯:

“正是那種以前認為不能和合不能解決的兩極性的對立,正是那種強制規定的不動的界限與分類標記,正是它們,使近代理論的自然科學帶着狹隘的形而上學的性質。”【388, p.52】

這是杜畏之1932年的翻譯:

“正是這些貌似不能調協不能解決的極端矛盾,正是這些強制劃定的類之界限與類之差異使現代的理論自然科學得到了狹隘的玄學性質。”【321, p.167】

在《反杜林論》的正文中,有一句話含有兩個“polaren Gegensätze”:

“Wahrheit und Irrtum, wie alle sich in polaren Gegensätzen bewegenden Denkbestimmungen, haben absolute Gültigkeit eben nur für ein äußerst beschränktes Gebiet; wie wir das eben gesehn haben, und wie auch Herr Dühring wissen würde, bei einiger Bekanntschaft mit den ersten Elementen der Dialektik, die grade von der Unzulänglichkeit aller polaren Gegensätze handeln.”【113, s.84】

這是錢鐵如的翻譯:

“真理和誤謬,與一切從事着兩極的對抗之思惟規定同樣,只對於極端被限定的範圍,才有絕對的適用性。這是我們已經知道的一點,就是杜林格君,只要他知道那研究一切兩極的對抗之不充分性的辯證法之初步,也是知道的。”【387, p.141】

這是吳亮平的翻譯:

“真理及錯誤,和一切表現於兩極對立間的邏輯範疇一樣,都是在非常狹隘領域的範圍內,才有絕對的意義,這點我們已經看到,如果,杜林先生稍知辯證法的初步與最初前提(它們正是指示一切兩極對立的不充分),那末他也應該如道我們一在上述狹隘領域之外應用真理與錯誤的對立,那末它就成為相對的了,所以也就不適於精密的科學的表現方法。”【388, p.107】

也就是說,不論對其他文字的翻譯有多少差異,但對“polaren Gegensätze”的翻譯卻幾乎完全一樣,那就是“兩極的對抗”或“兩極對立”。

于光遠曾一再說,自己在清華大學就曾“認真閱讀了”、“啃”過《反杜林論》。【385, p.38, p.48】不僅如此,在延安期間,在動手翻譯《自然辯證法》之前,于光遠還曾根據德文版《馬恩全集》“校譯”過吳亮平翻譯的《反杜林論》。【133, p.66】天知道于光遠當時是怎麼“讀”、怎麼“啃”、怎麼“校譯”的。我們知道的是,不論是錢鐵如,還是吳亮平,他們的翻譯都相當準確,因為中央編譯局後來大致就是那麼翻譯的。【389, p.16, p.99】恰恰相反,我沒有發現任何人,于光遠本人除外,將那個詞組譯為“極的對立命題”。

其實,即使是在杜畏之的《自然辯證法》譯本中,“polaren Gegensätze”也大都譯為“兩極對立,如將“daß alle polaren Gegensätze überhaupt bedingt sind durch das wechselnde Spiel der beiden entgegengesetzten Pole aufeinander”譯為“一切極端的對立都由對立的兩極之相互動作所造成”【321, p.345】、將“Wenn aber auch die Unzulässigkeit solcher Annahmen schon aus der dialektischen Natur des polaren Gegensatzes folgt”譯為“從兩極對立的辯證性中已經可以證明這兩種情形都是不可假設的”【321, p.346】。

最後需要指出的是,于光遠的譯文總共只有70個漢字,但其中,“的”字出現了11次,因此讀起來非常地吃力。看看經過曹葆華加工的譯文:

“三、辯證法是關於普遍聯繫的科學。主要地規律:量和質的轉化——兩極對立物的相互滲透和它們達到極端時的相互轉化,——由矛盾所引起的發展,或否定之否定,——發展的螺旋的形式。”【390, p.1】

這是中央編譯局七十年代的譯文:

“3. 辯證法是關於普遍聯繫的科學。主要規律:量和質的轉化——兩極對立的相互滲透和它們達到極端時的相互轉化——由矛盾引起的發展,或否定的否定——發展的螺旋形式。”【389, p.753】

(2)“惰性(Irteia)”

恩格斯《著作大綱》的第五條是“Aperçus über die einzelnen Wissenschaften und deren dialektischen Inhalt”,于光遠將之譯為“(五)關於個別的諸科學部門和它們的辯證法的內容的概要”;該條下面列有五款,其第三款是“2. Mechanik des Himmels - jetzt aufgelöst in einen Prozeß .- Mechanik: Ausgegangen von der Inertia, die nur der negative Ausdruck ; der Unzerstörbarkeit der Bewegung ist”,這是于光遠的譯文:

“二、天體的力學——現在消解在一個過程當中了。力學:已經從僅僅是運動的不可毀滅性的消極的表現惰性(Irteia)當中走出來了。”【376】

把“天體力學”譯成“天體的力學”固然不能算錯,但就像是把“生物化學”譯成“生物的化學”一樣,它卻凸顯譯者的“外行”。事實是,德國著名科學哲學家賴欣巴哈(Hans Reichenbach, 1891-1953)在1930年出版了《原子與宇宙》(Atom und Kosmos)一書,其中的第五章就題為“Die Mechanik des Himmels”。它在兩年後被英譯為“Celestial Mechanics”【391】,在五年後被漢譯為“天體力學”。【392】1936年,也就是于光遠從清華大學畢業那一年,《科學》雜誌發表了一篇文章,題為《介紹一種新的天體力學》。【393】很難想象于光遠在1941年以前從來就沒有聽說過“天體力學”。

好笑的是,一個甲子後,于光遠的關門弟子方舟子也搞出了一個類似的笑話——這是美國哈佛大學吳柏林博士在《中華讀書報》上抽他的那張“不要臉”:

“方舟子還擺出一副權威的架式,指說別人的‘常識性錯誤’,但恰恰是在自己寫的這一段短短的‘常識’文字中,竟有3個錯誤:一是把SRY基因在Y染色體上的位置搞錯了(應在短臂近端粒處),並且還把‘着絲粒’外行地稱為‘中心粒’;二是忘記了經典的‘沃爾夫管’和‘繆勒管’在性別分化早期‘此消彼長’的現象;三是把早期性別決定和性別分化中,首先是從男胚開始的,說成是‘女性更為基本的’。”【386】

方舟子在中國科技大學學習的專業是“細胞生物學”,他在美國期間“受過分子遺傳學的專業訓練,曾經做過多年的分子遺傳學方面的前沿研究”【394】,而他所犯的那幾個低級錯誤,相當於告訴世人,他的那些學歷和資歷,不論真假,全都是“混” 出來的——徹頭徹尾的“科學混子”。

本來,如果于光遠搞出來的笑話僅僅是“天體的力學”的話,世人對他的物理學根底仍舊會感到神秘莫測,因為馬失前蹄、百密一疏之事時有發生——或許那只是偶然的失誤,不能被用作得出某種結論的證據。可是,好像是專門為了消除這方面的疑慮似的,于光遠把自己的根底完全暴露在了後半部分的譯文中:

“力學:已經從僅僅是運動的不可毀滅性的消極的表現惰性(Irteia)當中走出來了。”

這是在曹葆華修改之後的譯文:

“力學:它的出發點是慣性,而慣性只是運動不滅的反面表現”。【390, p.1】

顯然,于光遠的“Irteia”是英文“Inertia”的誤拼或誤排,就像“Poclarcn”是“polaren”的誤拼或誤排一樣。事實是,無論是在當時還是在八十年後的今天,“Inertia”的意思都只有一個,那就是“慣性”——牛頓力學三大定律的第一定律就稱為“慣性定律”(Law of inertia)。而“惰性”的英文是“Inert”,它雖然與“Inertia”存在着詞源學關係,但在科學上,二者卻有明顯不同:“惰性”一般是指一種元素或物質的化學性質,即不易與其他元素或物質發生化學反應;而“慣性”則是指一個物體的運動狀態,即在不受干擾的情況下,它會一直保持原有速度。這是由《科學美國人》主編比奇(Frederick Converse Beach, 1848-1918)主編的《美國大百科全書》中的一段話:

“Inertia是開普勒引入的一個術語,表示物質的性質是如此‘inert’以致當它處於靜止或勻速直線運動狀態時,它會一直保持這種狀態,除非來自外部物體以某種方式作用於它。”【395】

這是商務印書館1920年出版的《漢譯密爾根蓋爾物理學》中講解“奈端運動定律NEWTON'S LAW OF MOTION”之“第一定律:慣性Inertia”:

“當一六八六年有奈端者。藉尋常宙宇之觀察。研究力與運動之關係。由其結果。立三大定律。其一曰。物體苟無外力加之以變其位置。則靜者必恆靜。而動者必循直線以守等均運動。”【396】

這是美國著名科普作家阿西莫夫(Isaac Asimov, 1920-1992)在1959年講解“Inertia”一詞的來歷:

“古希臘人十分重視人的能力。如果一個人沒有能力把一件事情做好,他就不是一個完人。在後來的文明中,這一觀念或多或少地保存在inert這個詞彙當中,它來自拉丁語否定詞頭in和表示技藝的詞彙art。一個沒有技藝的人缺乏生命之靈光,因此就是行屍走肉。所以,inert被用於指那些死氣沉沉、呆滯遲緩、沉重笨拙、毫無反應、抵抗變化的人或者物。到了1687年,英國數學家牛頓提出了關於運動的三大定律,第一定律說:‘處於靜止或勻速直線運動狀態的物體,如果沒有外力的作用,將一直保持其原有狀態。’也就是說,一塊靜止的石頭,將永遠保持靜止,除非受到外力的作用。這似乎強調了物體的inertness,將它升華為自然定律。也就是因為如此,牛頓第一定律又叫慣性定律(principle of inertia)。”【397】

也就是因為“惰性”與“慣性”的含義不同,所以,幾乎沒有人能夠搞懂于光遠那個句子到底是什麼意思。最奇的是,好像是怕德國人不認識“Inertia”這個單詞似的,恩格斯還特意給它附上一個德文單詞,“Trägheit”。這是德國1865年出版的一本教科書中對它的解釋:

“物體所表現出的一種在任何情況下都保持不變的趨勢,這種性質稱為慣性。”【398】

在《自然辯證法》正文中,作為一個單詞,“Trägheit”還出現過一次:

“Von einer Berücksichtigung der in der Kette sich vollziehenden Energieumsetzungen ist nun erst ganz ausnahmsweise bei diesen Versuchen die Rede. Viele sind gemacht, ehe das Gesetz von der Äquivalenz der Bewegung naturwissenschaftlich anerkannt war, schleppen sich aber gewohnheitsmäßig unkontrolliert und unabgeschlossen aus einem Handbuch ins andre fort. Wenn man gesagt hat: die Elektrizität hat keine Trägheit (was ungefähr soviel Sinn hat wie: die Geschwindigkeit hat kein spezifisches Gewicht), so kann man dies von der Elektrizitätslehre keineswegs behaupten.”【113, s.434】

這是那個被于光遠多次嘲笑的杜畏之的翻譯:

“在這些試驗中注意到電池中所發生的能之轉變者只是少數的例外。許多試驗好像是已經承認運動等量率,但他們並未經證實,只依照慣性而流行於教科書中。電沒有惰性(這句話的意思也好像‘速度沒有比重’一語的意思)這句論斷是正確的,但是在說到關於電的學說時卻不能說沒有惰性了。”【321, p.525】

杜畏之之所以一會兒“慣性”、一會兒“惰性”,乃是因為在梁贊諾夫的俄文版中,德文單詞“gewohnheitsmäßig”(習慣)被譯為“инерции”,而“Trägheit”則被譯為“инерцией”。【399, с.351】這兩個俄文單詞雖然詞性不同,但詞義卻相近甚至可以說相同,所以杜畏之難免會有些懵圈——鄭易里將前者譯為“惰力”,後者譯為“惰性”。【329, p.175】在1941年問世的俄文新版《自然辯證法》中,上面那段話略有修改,“gewohnheitsmäßig”被譯為“традиции”(傳統),而“Trägheit”卻一如其舊。【400, с.124-125】(註:梁贊諾夫版《自然辯證法》沒有收入《著作大綱》,但米丁版卻收入了,該文將“inertia”譯為“инерция”.【400, с.1】)所以,在曹葆華、于光遠、謝寧1955年譯本中,它仍舊被譯為“惰性”:

“在這些實驗中,除了少數例外,都沒有注意到電池中所發生的能能量變化。其中許多都是在自然科學承認運動等量率以前做的,它們沒有經過驗證,還不完整,卻按照傳統從一本教科書搬到另一本教科書中。如果在從前說,電沒有惰性(這個說法和速度沒有比重的說法具有相近的意義),那末,關於電的學說現在已經無論如何不能這樣說了。”【390, p.127】

這個“惰性”屬於誤譯的一個證據,來自曹於謝譯本“本身”:在《自然辯證法》中,恩格斯雖然只使用“Trägheit”兩次,但他卻使用與之相關的 “Trägheitsmittelpunkt”一詞七次。這個單詞均被曹葆華等譯為“慣性中心”。【390, pp.77-78】

這是中央編譯局1971年版本對上面那段話的翻譯:

“在這些實驗中,注意到電池中發生能量轉化的只是特殊的例外。其中許多都是在自然科學承認運動等價定律以前做的,它們沒有經過檢驗,也不完整,卻按照傳統從一本教科書搬到另一本教科書中。如果從前人們說,電沒有慣性(這個說法和速度沒有比重的說法具有相近的意義),那末,關於電的學說現在無論如何不能這樣說了。”【389, p.498】

同樣,在該版本中,“著作大綱”中的那個短語被譯成“力學:出發點是慣性,而慣性只是運動不滅的反面表現。”【389, p.357】

于光遠後來曾反覆說,中央編譯局1971版《自然辯證法》“基本上”就是根據曹葆華等1955年版譯本,“作了一些校訂,但不多”【306, p.519】;或“略作校訂”。【401-402】或許編譯局1971年譯本真的如于光遠所說,但上面這個由“惰性”到“慣性”的改正,卻比“很多”個無關痛癢的改正,如于光遠對這個版本所作的那些“改正”(下詳),都更具分量。

原形畢露 1941年12月27日,于光遠在延安《解放日報》上發表了自己的第二篇《自然辯證法》譯文,全文不足六百字,沒有幾個完整的句子。但于光遠仍舊能夠在其中暴露出自己對科學和哲學的無知(黃色標記)。截圖來源:【403】。 |

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2022: | 人類情愛史---原始的激情(騎士 | |

| 2022: | 分享第一批文學工具書33種(Txt格式) | |

| 2021: | 真實的謊言:從不明原因肺炎到新冠(續 | |

| 2021: | 科技時代有效提升員工素質的途徑 | |

| 2020: | 新冠病毒可以幫助美國樹立一個蘇聯嗎 | |

| 2020: | 宋詩解(4) | |

| 2019: | 《陳寅恪怎麼侮辱女護士了以至於陳夫人 | |

| 2019: | 《陳寅恪書信編年考前言》 | |

| 2018: | 我祝朝鮮人民幸福 | |

| 2018: | 432 2018年星宮運勢 12星宮配對指數 | |