| 科邪教父于光遠之三:“指導”科學規劃 |

| 送交者: 亦明_ 2022年07月16日09:54:04 於 [教育學術] 發送悄悄話 |

科邪教父于光遠之三:“指導”科學規劃

亦明

【提要】 據于光遠本人及其擁躉說,于光遠在1956年“領導”或者“指導”了全國十二年科學規劃的制定。本文通過大量事實證明,這是一個天大的謊言。于光遠既沒有能力也沒有資格“指導”科學規劃的制定。恰恰相反,他留下的最大“科學”遺產,就是中國的電子工業的落後,至今仍會被美國“卡脖子”。

于光遠榮登進士榜的第二年,1956年,可以說是新中國的毛澤東時代中極為罕見的祥和之年。相應地,這一年的于光遠也走上了他人生的頂峰——這是在他去世前半個月公布的《學術自傳》中的話:

“1956年,我參與和指導了《十二年科學規劃》的編制,還提議並主持指導了哲學社會科學規劃的編制,成立了中國科學院哲學研究所自然辯證法研究組,我擔任這個研究組的組長,並創辦了《自然辯證法研究通訊》雜誌,擔任該雜誌的主編。我還參與並主持了青島遺傳學座談會,在會議發言中闡明了在自然科學領域貫徹百家爭鳴方針的各種問題。在黨的八大上就黨對科學工作的領導做了大會發言。1958年,我提出了研究《歷史唯物主義論科學》,提出研究自然科學在社會發展中的作用和自然科學在社會中發展的規律。這一時期,我在北京大學和中國科學院哲學所招收四年制的研究生。1962年,我參加了在廣州舉行的國家科委召開的全國科學工作會議(廣州會議),這個會議由聶榮臻主持,周恩來、陳毅等都到會並做了重要講話,該會議從總體上重新判斷了我國知識分子的階級屬性,在當時產生了非常重要的影響。”【1】

于光遠說自己“參與和指導了《十二年科學規劃》的編制”,並不是他在臨死前給自己戴上的另一頂高帽,因為這個說法早已有之。1995年,與于光遠和龔育之關係極為緊密、但其關係實質至今不清不楚、不明不白的馬惠娣,就在一篇文章中說于光遠“當年親自參加《規劃》制定與領導”。【2】而據馬惠娣說,她的那篇論文曾得到于光遠、龔育之等人的“悉心指教”。果然,于光遠在次年發表了一篇題為《參加第一個科學規劃的經歷》的文章,其中就有“張勁夫、范長江、杜潤生、我幾個人負責整個規劃的框架結構、指導思想,即規劃的總體設計,科學家們則按照總體設計分成若干組分頭研究和編寫”這樣的話。【3】所以,到了2005年,連龔育之都這樣說:“他參與和指導了一九五六年《十二年科學規劃》的編制”。【4】

上文已經證明,于光遠在撰寫“回憶”文章時,會給“史實”注入大量的水分。而本文的目的,就是要衡量一下“我參與和指導了《十二年科學規劃》的編制”這17個字的含水量到底幾何。

一、事實、真相

所謂“十二年科學規劃”,即中國政府在1956年上半年組織全國科技力量制定的一項發展藍圖,其正式名稱是“1956-1967年科學技術發展遠景規劃”。【5】儘管該計劃從開始實施就經歷了“反右”、“大躍進”和“三年自然災害”,但它仍舊在1962年被宣布提前五年勝利完成。【6, p.313】半個世紀後,中國科學院自然科學史研究所研究人員熊衛民這樣評論道:

“就12年規劃而言,我看也是絕大部分時間都在錯。起點正確,然後運動不斷,大錯特錯,轉入正確的八字方針、十四條之後不久,又宣布12年規劃提前完成、勝利結束了。受到那麼多、那麼大的干擾,我不知道它憑什麼能夠提前完成。如果只用1/10的預定力量就能完成那個規劃,是不是那個規劃本身訂得很沒水平?”【7】

而當時擔任中國科學院副秘書長的武衡,在多年後回憶那段往事時,專門寫了一節“大躍進”,並且抄錄了當時的一首打油詩:“天黑動手摘,半夜圖紙好,黎明模型成,天亮實現了。”接着,他評論道:

“對科學技術如此輕蔑,認為社會主義和共產主義的實現指日可待了。”【8, pp.178-179】

相應地,由武衡主編的《當代中國的科學技術事業》一書這樣評價《十二年科學規劃》:

“經過七年的努力,中國的科學技術水平已經從十分落後的狀況,大體上達到了國際上四十年代的水平。”【9, p.106】

其實,不論那個遠景規劃是否有水平,以及它的完成情況究竟如何,它們與于光遠都沒有多大的關係。

1、來龍去脈

原來,中國的“計劃科學”航帆,早在五十年代初就已經張開。1950年8月27日,也就是在“第一次中華全國自然科學工作者代表會議”閉幕後的第三天,《人民日報》發表社論,題為《有組織有計劃地開展人民科學工作》。【10】1953年年初,中國科學院副院長竺可楨在日記中寫道:“國家走入計劃性階段,科學亦隨之。”【11, p.23】在當時,中科院東北分院更明確地提出了“科學研究工作也必須是有重點的有計劃的來進行”這一主張。【12】緊接着,在國務院文化教育委員會常務委員會的一次會議上,郭沫若檢討了中科院的官僚主義錯誤,其中之一就是“計劃性缺乏,亦未抓計劃。”【11, p.48】幾天后,在全院“反官僚主義大會”上,郭沫若再次檢討中科院“十大缺點”,而位列第一的就是“缺乏計劃性”。【11, p.54】當時,中科院訪蘇代表團的“總任務”第一項就是“關於領導計劃等問題”【11, p.34】,而錢三強在訪蘇歸來之後匯報的要點之一也是蘇聯的“制定計劃”【11, p.168】。所以,當蘇聯專家、中科院院長顧問柯夫達(Виктор Абрамович Ковда, 1904-1991)在1955年1月提交了《關於規劃和組織中華人民共和國全國性的科學研究工作的一些辦法》【13】之後,中科院馬上行動起來,在2月份向國務院做匯報,在3月召開學部籌備委員會聯席會議予以討論,在4月份向國務院送交正式報告,要求“立即着手進行”。【14】【15】同年6月2日,在中科院學部成立大會上,郭沫若指出,“中國科學院各學部的重要任務之一,就是根據國家建設的需要和科學發展的規律,根據我國的現狀,制定科學工作發展的長遠規劃和目前計劃”。【16】八天后,在《中國科學院學部成立大會總決議》中,更有這樣一段話:

“中國科學院應迅速擬訂十五年發展遠景計劃,並在一年內提出草案;全國科學事業的規劃亦應協同政府有關部門特別是國家計劃委員會、高等教育部從速制定。全體學部委員應積極參加這些工作。”【17】

到了9月份,顯然是等不及上級的指示,中科院自己動手,開始大張旗鼓地搞《中國科學院十五年發展遠景計劃》。【18】【19, p.57】在當時,儘管沒有上級主管部門的明確指示,但周恩來後來透露,“國務院現在已經委託國家計劃委員會負責,會同各有關部門,在3個月內,制定從1956年到1967年科學發展的遠景計劃。”【20】所以,在1956年1月5日,國家計委主任李富春給中科院黨組書記張稼夫寫信,指示他這個規劃必須是向科學和技術進軍的規劃,必須“迎頭趕上”世界先進水平的規劃。【21】也就是說,遲至1956年年初,中國的“科學規劃”工作仍舊是在中科院的領導下進行的。

可是,中共中央在1月14日召開了為期一周的關於知識分子問題的會議,毛澤東在會議閉幕之際發出了“為迅速趕上世界科學先進水平而奮鬥”的號召。【22】也就是因為如此,科學規劃工作急劇升格,改由國務院牽頭來搞。結果,中科院的那個自作主張的規劃就變成了“為後來國家制訂十二年科學發展遠景規劃做了很好的準備”【19, p.58】,或“成為後者的藍本”【23, p.87】【24】。很可能是因為這個緣故,專門研究中國科技政策的美國學者薩特邁爾(Richard P. Suttmeier)才會把它當作中國的國家科學規劃。【25】

2、泄露天機

包括于光遠本人的回憶在內,沒有任何資料顯示于光遠曾“參與”或“指導”了中科院的自然科學規劃,儘管他當時確實肩負“管一管”中科院的職責。實際上,恰恰是因為對科學院的規劃工作不甚了了,所以他才會在四十年後貶低柯夫達所起到的關鍵作用,說什麼“他是生物方面的專家,是蘇聯科學院的通訊院士,但他對工程方面的事不熟悉,科學院曾徵求過關於制定遠景計劃的意見,他的想法沒有拉扎林科積極,多少偏於保守。”【3】結果,他理所當然地遭到了曾經親歷其實的薛攀皋的批評,說他“有失公允”。【26】其實,于光遠只是不了解科學規劃工作的原委而已,並不是要故意貶低柯夫達,抬高“工農速成學校”出身的拉扎林科。

于光遠對科學規劃工作的無知,還反映在他把“兩彈一星的成功”當作那個規劃使“科學工作還是取得了很大的發展”的“最顯著的標誌”。【27】他的這一說法很可能是來自周培源,因為早在1983年,周培源就說過這樣的話:

“經過全國人民的共同努力, 這個宏大的科學技術規劃在1962年就基本上提前完成了, 並為此後研製成功原子彈、氫彈和人造地球衛星在科學技術上創造了條件, 開拓了半導體、電子計算機等多方面的新技術的研究領域。”【28】

且不說“兩彈一星”的成功都是在1962年——即包括于光遠在內的中央科學小組宣布“十二年科學規劃”提前五年完成之日——之後,只說它們的發起,就在“十二年科學規劃”之前至少一年。【29】【30】【31】【32】實際上,按照何祚庥的說法,他與龔育之早在1954年就曾上書黨中央,建議研製原子彈。【33】其實,誰都知道,即使中國當年沒有“十二年科學規劃”,中國的“兩彈一星”也會如期“成功”。從某種意義上說,所謂的“十二年科學遠景規劃”,頗像是“陪太子讀書”,因為這個規劃雖然確定了56項重大研究任務,但在它們之中,還有12項“重點任務”【8, pp.164-165】、重點之中,還有6項是重中之重,稱為“緊急措施”,它們全都是圍繞着原子彈研製計劃以及後來的“兩彈一星”工作而設置的【34】。這是何祚庥說的:

“發展科學技術的12年規劃的重要成就是除了制定了56項重大研究任務以外,最重要的是確定了四項(又稱為6項,即其中包括當時未公開的兩項國防任務)緊急措施,亦即原子能、導彈、電子計算機、半導體、無線電電子學和自動化技術。為什麼會挑選出這6個項目?而且當時幾乎是所有科學工作者都一致同意這6項是當時國家最為緊急需要的6個項目?錢學森同志可以說是起了舉足輕重的作用。”【35】

根據竺可楨的日記,國家計委原定在1957年撥給中科院外匯兩千八百萬盧布,但高校系統則只得到六百萬。經過力爭,中科院的外匯額被減到一千四百萬盧布,但那六個“緊急措施”就申請了將近一千八百萬盧布。【36, pp.464-465】實際上,在科學院之外,“緊急措施”更是香餑餑:

“當時搞‘尖端’最時髦,各地都在那裡‘上馬’、‘五子登科’(即電子、原子、半導體、自動化、人造衛星),人力物力的浪費是難以計算的。‘重視’了‘尖端’,就忽視了結合本地區、本部門的當前的緊迫的科研任務,把人力物力都攻‘尖端’去了。”【8, p.202】

可想而知,其他研究項目只能喝粥,所以北大的傅鷹在《人民日報》上抱怨北大的圖書館連“我們時刻需要參考的”期刊都供應不及時。【37】而即使是傾全國之力,在接下來的《1963-1972年科學技術發展規劃綱要》中,對“六項緊急措施”的總結也相當謹慎:

“原子能、噴氣技術、電子學、半導體技術、自動控制、高分子化學和計算技術等新的專業和新的學科的研究試驗,在幾乎是空白的基礎上,已經建立起來,並有了重要進展。”【5, p.52】

並且,這個新規劃的一個目標就是“國防尖端科學技術的過關”、“保證國防尖端技術的過關”、“切實保證國防尖端技術的初步過關”【5, p.54】——用聶榮臻的話說就是“突破國防尖端科學技術關” 【6, p.314】顯然,在于光遠“參與和指導”的那個規劃完成之後,這個“關”仍舊存在。

很可能還是因為對十二年科學規劃的具體工作和內容一頭霧水,于光遠曾這樣寫道:

“在我們編制工作時,有幾位知識面寬、主意多的科學家,經常和我們在一起活動。一位是錢三強,他本來就是中國科學院秘書長;一位是錢偉長,他對許多工作能發表很好的意見;一位是錢學森,他從國外回來,對國外科學技術的信息了解得比較多;還有好幾位,他們的工作範圍不限於自己的本行,而是在更寬廣的範圍內提建議出主意。”【3】

“三錢”雖然在1956年名噪一時,但是,錢三強並沒有參與科學規劃的“編制工作”,因為從1955年10月起,他就在蘇聯考察學習,直到1956年7月才回國,當時科學規劃工作已經接近尾聲,因為早在6月初,郭沫若就已經對外宣布“從去年十二月開始的中國科學技術發展十二年遠景規劃的擬制工作,在六月份內就要基本上完成了。”【38】所以,雖然錢三強“是國務院科學規劃委員會的成員之一,但基本上沒有在國內參加科學規劃的活動”幾成常識。【23, p.98】【39】實際上,就是因為對國內的科學規劃工作近乎一無所知,錢三強才會在回國之後對張勁夫說自己“對你們的科學規劃有意見”這樣的話:

“宋任窮來訪以後,錢三強從蘇聯訪問回來了。三強沒調二機部以前,當過科學院的學術秘書長。科學院代表團第一次訪問蘇聯,他是代表團團長。錢三強是著名核物理學家,他訪問蘇聯回來很快就找到我。他來的時候氣鼓鼓的,說:‘張副院長,我對你有意見!’我說:‘什麼意見?’他說:‘對你們的科學規劃有意見,你們搞了一個“四項緊急措施”,怎麼沒有原子能措施?這是非常重要的事情啊,你怎麼沒有搞哇!’”【40】

註:關於錢三強1956年從蘇聯回國的具體時間,樊洪業雖然說是在1956年7月【39】,但是沒有給出出處。而錢三強的秘書葛能全對這個問題也多次語焉不詳。例如,他在《錢三強年譜》中說,1956年“夏秋”,錢三強“在蘇聯學習考察的‘熱工實習團’科技人員先後回到物理研究所。”【41, p.125】;在《錢三強》中說,錢三強在1955年“10月他和彭桓武等率領30餘人的‘熱工實習團’赴蘇,參加審查堆和器的初步設計,並組織人員對口學習和掌握有關專業知識與技能,時間達半年之久”【42, pp.127-128】;在《錢三強傳》中說,錢三強在這年7月“同劉傑等向周恩來匯報與蘇談判援建原子能工業情況。”【43, p.415】而竺可楨則在其日記中記載,錢三強原定1956年6月20日回國,但他在6月24日收到錢三強發自莫斯科的信;一個月後才見到錢三強。【36, p.348, p.360, p.376】另外,據錢皋韻的回憶,他在1956年7月回國,當時錢三強尚在蘇聯。【44】

總而言之,即使把錢三強在蘇聯時對“和平利用原子能科學遠景規劃”進行過審閱和論證都算做是他對科學規劃的貢獻,它們與錢學森對科學規劃的貢獻也完全不能同日而語。問題是,曾經“參與和指導”了十二年科學規劃的于光遠,把根本就沒有參與科學規劃工作的錢三強列在“三錢”之首,完全是出於無知嗎?當然不是。于光遠在寫出上面那段話之時,正是他對錢學森最為仇恨之際,因為就在那之前十年,在自己“從事學術活動50周年”的紀念會上,錢學森曾當着于光遠眾多擁躉的面,逼迫“于光遠表示:人體特異功能可以看,也可以研究”。【45】而到了1996年,于光遠把自己十年前出版的《評所謂“人體特異功能”》【46】拿出來重新出版【47】,其主要目的就是要向以錢學森為首的“偽科學”發起第N輪攻擊。所以說,他故意把對十二年科學規劃做出巨大貢獻的錢學森——他的學識和素養,連蘇聯的那些院士都嘖嘖稱讚【48】——放在“三錢”的末尾,突顯其對後者的憎恨。

根據竺可楨1956年1月28日的日記,當時的分工原則是,“社會科學由宣傳部負責搞,自然科學由三個學部。”【36, p.282】實際上,在1955年,中科院院長郭沫若、黨組書記張稼夫曾多次向中央建議,建立主管科學研究的常設機構。【14】【19, p.53】顯然,當時在中科院的領導層內有這樣一種共識:中宣部對科學院的管控只是政治上的,在業務上,他們根本就無從置喙。難怪于光遠在暢談自己的“(親身)經歷”時,顯得是在隔靴搔癢。

二、如此“指導”

那麼,在國務院接管科學規劃的制訂工作之後,于光遠到底都起到了什麼作用呢?看看這段話:

“1956年1月31日,在周恩來的領導下,由中央主管科技工作的陳毅、國務院副總理兼國家計劃委員會主任李富春具體主持,召開了包括中央各部門、各有關高等院校和科學家的科學技術工作人員大會,動員制定12年科學技術發展遠景規劃。會上宣布了國務院決定,由范長江、張勁夫、劉傑、周光春、張國堅、李登瀛、薛暮橋、劉皚風、于光遠、武衡等10人負責主持規劃的制定。”【49】

這就是于光遠說自己“參與和指導”的根據,也是馬惠娣說于光遠“當年親自參加《規劃》制定與領導”的根據。【2】【50】只不過是,他們二人都沒有指出這樣的事實:那個“十人小組”之中,沒有一個人是真正的自然科學家,即使是專職從事科學研究管理工作的,也只有武衡一人而已。據曾親身參加那項工作的薛攀皋說:

“關於‘科學規劃十人小組’的成員說法不一。現在已見之於報刊的完整名單是范長江、勁夫、劉傑、周光春、張國堅、李登瀛、薛暮橋、劉皚風、于光遠、武衡等10人。但這肯定不是小組成立時的最初名單。據1955年12月24日小組第一次會議記錄,出席的有范長江、于光遠、劉傑、劉皚風、李登瀛、張國堅、周光春、武衡、崔義田、葉鋒10人。從第二次會議起,張稼夫一直出席十人小組會議。1956年2月中起出席小組會議的先後增加了薛暮橋與谷牧兩人。從3月起,張勁失、杜潤生才參加十人小組的會。由此可見,在李富春副總理於1956年1月31日宣布成立‘科學規劃十人小組’後,小組的成員隨着工作進展,有過調整。至於最後的十人小組成員人數,是否嚴格地限制於10人,存疑。”【26】

薛攀皋顯然沒有留意當年的《人民日報》,因為在1956年3月15日《人民日報》第1版上,有一則新華社日前發布的消息,題為《國務院成立科學規劃委員會》,其內容就是公布“科學規劃委員會”35名成員名單,其中陳毅任主任,李富春、郭沫若、薄一波、李四光任副主任,委員中有錢三強、錢學森、華羅庚、嚴濟慈、吳有訓、竺可楨等科學家。蹊蹺的是,在委員會名單的末尾,還附有一份“副秘書長”名單,共12人:范長江、張稼夫、薛暮橋、劉皚風、谷牧、周光春、張國堅、李登瀛、徐運北、杜潤生、于光遠、武衡。由於這個“12副秘書長”名單(外加秘書長張勁夫)與官方公布的“10人小組”名單高度重合,因此可以斷定,這個“秘書處”就是所謂的“十人小組”。不過,更為蹊蹺的是,這12名“副秘書長”中,只有范長江和張稼夫屬於規劃委員會的委員(秘書長張勁夫也是委員),其餘則全都位於委員會的“編外”——所以于光遠後來這樣說:

“在國務院的系統中我是以陳毅副總理為主任,李富春,郭沫若,薄一波,李四光為副主任的國務院科學規劃委員會下做具體領導工作的一名小組成員。”【27】

據曾任“國務院科學規劃委員會秘書長范長江專職秘書”的何志平回憶說:

“規劃委秘書處建立起一個非常精幹的機構,編制30人,辦公地點設在中南海; 專門準備了一個招待所,為參加編制規劃工作的科學家做好食宿等服務工作”。【51】

“副秘書長”武衡後來也說:

“如果提出和確定任務主要由科學家和部門負責人負責的話,那麼組織落實就落在10人小組及其辦公室的頭上了。”【8, p.164】

也就是說,到了1956年2、3月間,于光遠雖然在職務上從“第二組員”演變成為“第十一副秘書長”,但在職責上,他卻根本“參與”不了——遑論“指導”——科學規劃的具體工作,只是為那些直接進行科學規劃的科學家提供服務,或者負責規劃的落實,因為當時就有傳言說,“現在科學家們要什麼就給他們什麼,等到過幾年拿不出成績時再跟他們算賬。”【37】也就是因為如此,當被自己的學生問到那個十二年科學規劃“當時誰負責”時,龔育之才會脫口說出“陳毅、李富春和聶榮臻是領導,張勁夫、范長江和杜潤生都是具體負責人。”【52】顯然,在龔育之的潛意識之中,不僅藏有“于光遠算哪門子科學專家”這個冷嘲【53】,而且還藏有“于光遠憑什麼‘指導’科學規劃”這個熱諷。

如上所述,那個“十人小組”早在1955年12月就已成立,並且召開過一次會議。但到了1956年1月中旬,中科院的院長顧問拉扎連科卻發現他們根本“領導”不了這個工作,於是鼓動張稼夫在知識分子問題會議上“提請國家對如何領導這一工作加以考慮。”【26】這很可能就是“科學規劃委員會”成立的根本原因。事實是,在規劃委員會正式成立之前,那個“十人小組”用來交差的文件,題為《中國科學院十二年內需要進行的重大科學研究項目》,不過就是中科院先前搞得那個“十五年規劃”的翻版而已。【54】這就是為什麼“科學規劃10人小組成員都任副秘書長”【55】、但絕大多數成員沒有撈到“委員”名分的根本原因。這是杜潤生回憶當初——顯然是在1956年3月以後——的情況:

“我記得我們幾個人第一次碰頭研究,怎麼搞這個規劃啊,咱們幾個人都不是科學家呀!怎麼辦呢?范長江對我說,‘老杜主意多,你先說。’我說,‘我是個剛犯錯誤的人,我害怕說錯話。’他說,‘你不要怕,講錯也是內部矛盾。’於是,我就提了個意見。第一,先搞清楚什麼是當代科技世界水平,選擇什麼突破點,然後研究追趕。大家同意後,就決定把每一個門類有名的科學家都找到,把所有學部委員(現改稱科學院院士)都找到。然後,就按學科和部門討論,讓各家都各說各的意見。”【56】

這是竺可楨1956年3月16日的日記:

“這次工作實際從一月廿三號開始,原定一月底結束,以後展至二月底,但到今天才能提出。”【36, p.305】

武衡後來說:

“規劃10人小組根據《指示》,決定規劃工作分兩階段進行。第一階段要求中國科學院、各產業部門、高等教育部分別提出本部門的規劃草案,於2月底以前完成。第二階段從3 月份起,以科學院數理化學部、生物地學部、技術科學部為基礎,集中全國600多位科學家按照‘重點發展、迎頭趕上’的方針,對各部門的規划進行綜合和審查。經6個月的努力,於8月份完成了‘規劃草案’。”【8, p.162】

顯然,真正的“規劃”工作是在“第二階段”;而在這一階段,具體工作只能由相關學科的專家來完成——范長江就在小組會上宣布:三月份後,“領導方式以學部為中心”、“在學部領導下討論訂計劃”。【26】而在那些科學家中,貢獻最大的當屬于光遠後來的死敵錢學森:他任“綜合組”的組長,而“綜合組”的任務就是決定哪個項目能上,哪個不能上——這是何祚庥在爬上于光遠“反偽”戰車之前的回憶:

“在1955-1956年,在周恩來總理的提議和直接領導下,曾經制定過一個1956-1967年科學技術發展的遠景規劃。這是全世界第一個國家規模的發展科學技術的長期規劃。這對我國科學和技術的發展起了很大的影響,使我國事業走上生機勃勃的局面。規劃自然是在黨和國家的領導人,如陳毅、李富春、聶榮臻等,科技界的領導同志,如張稼夫、張勁夫,范長江等,廣大科技工作者的積極參與下完成的。但是,這一規劃所涉及的科學領域是太廣泛了,收到了很多來自科技界的建議。怎樣從這浩如煙海,頭緒紛繁的多種多樣的建議裡面理出一個綱?這樣的任務便交給了當時由12位科學家組成的綜合組,負責評價、裁決、選擇、推薦,確定並綜合各方面的建議,最終決策。當時由海外歸來學識淵博的錢學森同志任綜合組的組長。有幸的是,當時我曾參與做一些文字整理工作,前後達半年之久,得聆學森同志許多教誨,並目睹學森同志怎樣從科學技術的海洋中理出一個《綱要》。”【35】

據薛攀皋考證,先後至少有22名科學家曾經參加過綜合組的會議,他們之中,有16人是學部委員。【26】而在當時,錢學森尚不是學部委員。也就是因為錢學森的作用太過耀眼,所以于光遠在1996年不得不承認,錢學森是當時“經常和我們在一起活動”的“知識面寬、主意多的科學家”之一,只不過于光遠把錢學森排在了他的清華同學錢三強之後。【3】

事實是,為了給12年規劃中的“航天技術”項目提供“一點參考資料”,錢學森就在《科學通報》上發表了《航空技術的展望》一文。【57】同樣,為了給他倡導的“導彈優先”項目做出解釋,他又發表了《從飛機、導彈談到控制它們》一文。【58】不僅如此,錢學森還在《工人日報》上介紹第二次產業革命【59】,在《人民日報》上介紹“一門古老而又年青的學科”【60】。顯然,這樣的工作,于光遠不要說插手“指導”,他連插嘴評論的機會都沒有。事實是,科學規劃委員會秘書長張勁夫在回憶當年的規劃工作時,根本就沒有提到于光遠做出了哪些貢獻,倒是對後到的副秘書長杜潤生讚不絕口。【56】顯然,這也是龔育之在提到“具體負責人”時點杜潤生的名但卻不提于光遠的原因。

三、扼殺“芯髒”

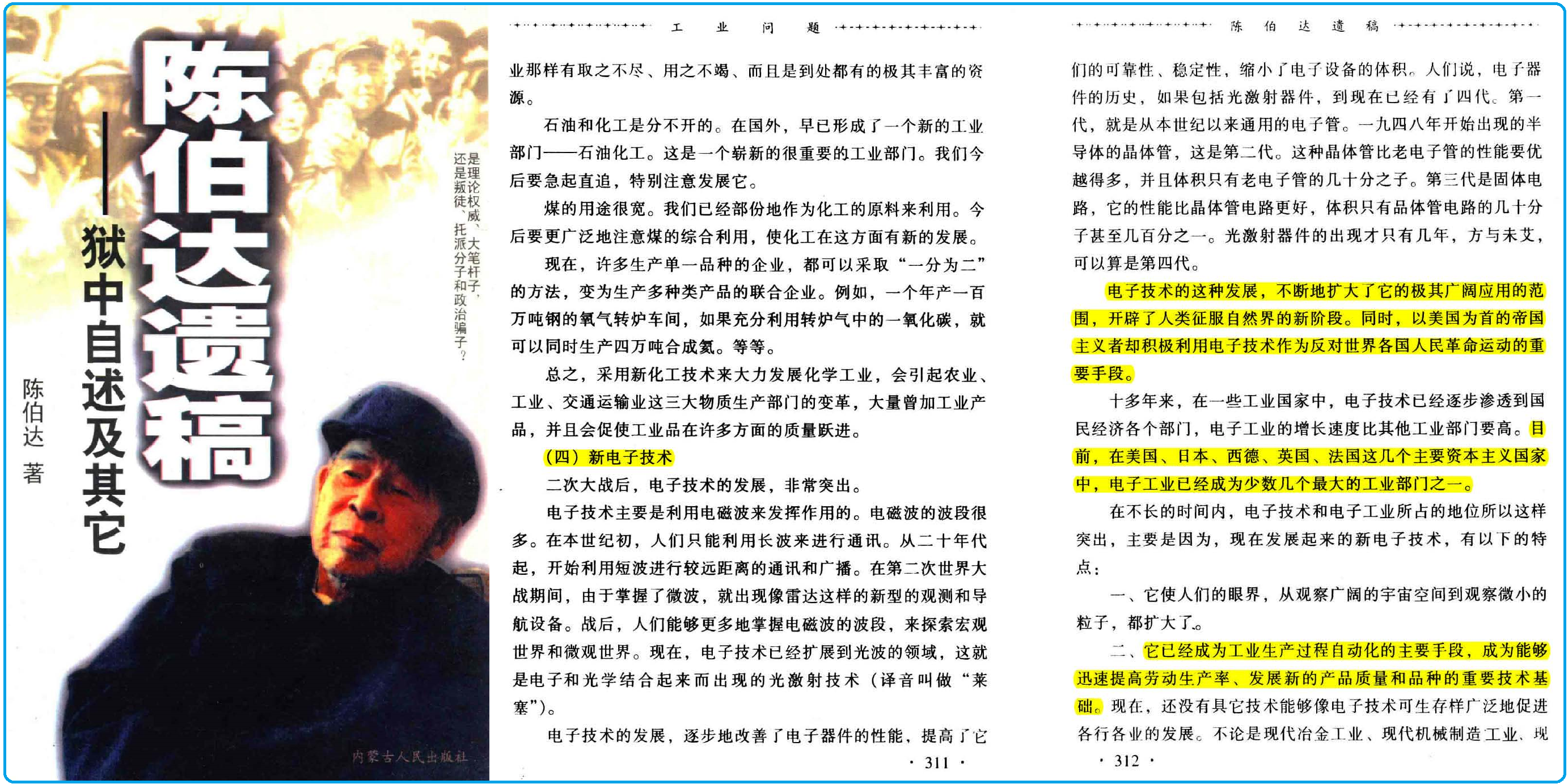

其實,沒能遭到于光遠的“指導”,很可能是十二年科學規劃得以成功的一個原因。之所以這麼說,是因為,那個規劃雖然羅列了五十多個項目,但其中卻有六項“緊急措施”,即電子學、自動化、半導體、計算機、導彈、原子彈——因為後兩項屬於保密項目,所以又稱“四項緊急措施”。【34】顯然,無論是六項還是四項,電子學都是頭一項,因為沒有電子學為基礎,其他項目根本無從談起——所以早在五十年代初,錢三強就要把創建中的電子學研究所攬到自己的旗下。【41, p.104】而于光遠恰恰對電子學頗有不屑——這是他在九十年代為了炫耀自己比陳伯達高明而講的故事:

“大概是一九六五年下半年,那時我和張勁夫兼任了國家科委的副主任、科委黨組成員。有一天陳伯達把張勁夫找去(陳伯達那時還兼着中國科學院副院長,院長是郭沫若,張勁夫是中國科學院副院長兼黨組書記)說,他考慮把列寧提出的‘共產主義等於蘇維埃政權加全國電氣化’這個公式改動一個字,改成‘共產主義等於蘇維埃政權加全國電子化’。要張勁夫把他的意見帶到國家科委黨組討論一下,聽聽黨組各位同志的意見。

“在一次黨組會上,張勁夫轉達了陳伯達這個要求。主持會議的聶榮臻要大家發言。結果會上誰也不講,連張勁夫本人也沒有發言,只有我講了這麼幾句:‘列寧這個公式的含義是建成共產主義依靠兩條,一是要靠蘇維埃政權這個政治上層建築,一是要靠高度的社會生產力。在當時列寧所理解的最高的社會生產力是全國電氣化。因此列寧提出了那樣一個公式。現在看來當然不再是這樣,因此原則上可以改。我認為全國電子化這一條很重要,通訊靠它,許許多多新工藝靠它,生產自動化也靠它。但是現代的技術中還有新材料、新能源(特別是原子能和平利用)等等,用‘電子化’三個字還不足以全部概括新技術的發展。”【61】

儘管陳伯達的“全國電子化”建議剛剛誕生就慘死在于光遠的手中,但陳伯達對此卻念念不忘,多年之後,他深感惋惜地回憶道:

“完成了《農業六十條》、《商業四十條》等文件以後,我開始搞工業方面的調查。從1962年下半年開始,我先後到過北京、天津的許多科研單位和工廠,後來又去過東北的大慶油田和西南的攀枝花等地。我找科學院的負責人、有關部門的領導人和研究人員座談,探討工業生產和科研中帶普遍性的一些問題。

“在調查中聽取了一些科研人員的意見,有位從日本回來的技術員提出的意見很重要,他的名字我現有記不起來了。

“解放後,我國工業有了很大的發展,但是也存在不少問題。許多工廠設備陳舊,技術落後,在管理上,很多東西是抄蘇聯的,脫離中國實際。尤其是六十年代後,一些比較發達的國家在大力發展電子技術,我們對此卻比較遲鈍,沒有認識到電子技術對經濟發展的巨大作用,沒有採取有力的措施。所以,我提出了‘以發展電子技術為中心,開展新的工業革命’的意見。我幾次和科學院負責人談這個問題,有幾篇講話稿還送毛主席看過,毛主席有過批語。

“那時候,錢學森、吳有訓、葉渚沛等科學家都贊成我的意見,但是科學院也有個別人,如于光遠同志,就不大讚成,說單提電子技術不全面,還應加上新能源、新材料等技術。其實,提以電子技術為中心,並沒有排斥其他技術的意思。問題是當時沒有一種其他技術能像電子技術這樣快速地大規模地提高勞動生產率,廣泛地影響科學技術和國民經濟的各個領域。電子技術上不去,所謂工業現代化、科學技術現代化、國防現代化都將是一句空話。

“從1963年開始,我主持起草了個題目為《工業問題》的文件,因為事關國家的經濟發展的走向,為了慎重,四易其稿,到1965年夏天才定稿。當時,還考慮到于光遠等人有不同意見,文件在強調發展電子技術的同時,也特別講了其他新技術,而且沒有使用‘電子中心’這個詞,但是突出電子技術的意思,還是很清楚的。

“我認為,于光遠反對突出電子技術的觀點,在今天看來仍然是站不住的。當年于光遠認為新能源、新材料應和電子技術並列。其實,他所說的新能源,主要是指核能,所說的新材料,當時主要是指塑料。核能的利用也是需要的,但是核能在技術上仍存在很多問題,例如,核廢料的處理至今還沒有一個很好的辦法。至於塑料工業,塑料的確代替了一些木材和金屬材料,但是塑料這種新材料也有環境污染比較嚴重的問題。總之,這類技術對工業的影響只是局部的,而電子技術的影響卻是全面的深遠的。所以,只有重點抓電子技術,才是抓到了問題的主要方面。當然,隨着歷史的發展,隨着科學技術的發展,其他的技術也可能會超過電子技術。我不認為科學技術會總停留在一種狀態上。但是在六十年代,直至八十年代,電子技術確實在工業領域起着最重要的作用。

“《工業問題》的文件搞好後,我送交毛主席看。毛主席看後很高興,特地請我一起吃飯。這是他解放後唯一的一次單獨請我吃飯。席間,毛主席說:‘搞了這麼多年,總算找到了一條發展工業的路子。’

“過了幾天,中央召開了一次常委會,討論這個文件。參加會的有毛主席、劉少奇、周恩來、鄧小平,因為是討論我的文件,我也參加。討論的時候,鄧小平說,‘這個文件沒有提以鋼為綱的方針,搞電子等新技術,大家都沒有經驗,中國人口多、底子薄,搞太多新技術恐怕不合適,還是一切照舊,穩當一些好。’毛主席聽了以後沒有說話,因為‘以鋼為綱’的方針是他採納別人的意見,正式講過的,現在也不好自己來否定。劉少奇、周恩來都沒有發言。我一看這種場面,心裡很難過,就一句話也沒說。會議就這樣散了。”【62, pp.235-236】

文革期間,陳伯達變成了“叛徒、內奸、工賊劉少奇一類假馬克思主義政治騙子”,而對他的批判內容之一就是“電子中心論”。但即使是在批判“電子中心論”之際,那些批判者也不得不承認“電子技術的應用範圍極為廣泛,電子工業對整個國民經濟、對其他工業部門有着廣泛的應用性,它在實現我國工業現代化、農業現代化、國防現代化和科學技術現代化方面,起着越來越重要的作用”、“電子技術是現代發展國民經濟和國防工業建設的新技術之一”、“電子技術正在作為一門新技術獲得越來越廣泛的應用,越來越引起人們的重視”這樣的事實。【63】1976年,中國全年電視機的產量僅有二十多萬台【64】,僅及羅馬尼亞當年電視機產量的一半左右【65】。難怪當時的中國電視機市場先後被羅馬尼亞和日本占領。最好笑的是,在當時,因為國產電視機質量太差,新華社竟然發出這樣的消息:

“據第四機械工業部檢查,我國黑白電視機的質量不好,主要是由於配套原件、器件特別是顯像管的質量差,其次是由於裝配工藝不佳,或沒有嚴格的質量檢查制度。而總根源則是‘四人幫’的搗亂和破壞。”【66】

其實,與其把中國電視機產業落後的原因歸咎於“四人幫”,還不如歸咎於于光遠,因為在“四人幫”還沒有形成之前,他就已經死死地拖住了中國電子工業發展的後腿。

1983年,三聯書店將美國作家阿爾文·托夫勒(Alvin Toffler, 1928-2016)三年前出版的名著The Third Wave翻譯出版,其中有這樣兩段話:

“今天,有四組相互關連的工業群,將有大發展的趨勢,並且很可能成為第三次浪潮時代的工業骨幹,隨之而引起在經濟,社會和政治力量的組合方面又一次出現大變動。

“電子學和計算機明顯地形成了這樣一種相互關聯的工業群。從全世界看,電子產業問世比較晚,但現在每年銷售額已達一千多億美元,預計八十年代後期將達三千二百五十億美元,甚至四千億美元。這將使它成為僅次於鋼鐵,汽車,化學產業之後的第四大工業。”【67】

1987年,《參考消息》報道,東德首都柏林的最大工業部門就是“電子-電氣工業”,占全市工業總產值的三分之一。【68】兩年後,中國機械電子工業部副部長張學東寫道:

“電子工業的發展,關繫到國民經濟的振興和整個社會的進步,被認為是經濟起飛的‘助推器’,軍事力量的‘倍增器’,技術進步的‘催化劑’。它的發展不僅關繫到國民經濟的振興,而且關係整個民族文化的振興和國家的安危。電子技術水準,已被國際公認為是衡量一個國家科學技術水平、經濟實力和國防威力的主要標準之一。許多國家經濟的振興,都得力於電子工業的發展。美國靠發展以電子信息為主的高技術,保持了經濟技術的世界領先地位;日本通過振興電子信息產業,實現了經濟高速發展,躍為世界第二經濟大國;南朝鮮、巴西等國也採取了優先發展電子振興經濟的戰略,並取得了令人矚目的成就。在經濟發達國家中,電子工業的規模,已經超過傳統工業躍居國民經濟部門的前列。”【69】

到了1992年,把“機械電子”工業發展成“國民經濟的支柱產業”之一,終於變成了中國的國策。【70】這距離陳伯達提出“電子中心論”已經過去了將近三十年。又過了十年,“電子政務”被稱為“一場深刻的革命”。【71】2018年,中美之間爆發“貿易戰”,而美方克敵制勝的兩大利器,第一就是修築關稅壁壘,第二就是“直捅中國‘芯髒’”。【72】據分析,在二十一世紀二十年代,中國電子工業在全球的競爭能力“尚不及”上世紀七十年代的日本。【73】換句話說就是,直到今天,中國人仍然能夠感受到于光遠從墳墓中釋放出來的“於光”——或者應該說是“死光”。實際上,很可能就是在這束“死光”的照耀下,方舟子在2006年對《21世紀經濟導報》的記者大打出手,顯然是要阻止他們對上海交大“漢芯”造假案的揭露——只是在這個企圖失敗之後,他才擺出一副“打假鬥士”的模樣,瘋狂地搶摘“桃子”。【74】換句話說就是,科學納粹對“中國芯髒”的仇恨和破壞持續了四十多年。

其實,一個人在六十年代意識不到電子工業的重要性,並不奇怪;奇怪的是,于光遠在二十世紀末對此好像仍舊意識不到,所以他才會把自己的“反陳業績”——實乃劣跡——拿出來炫耀。而就是一個如此無知之人,竟然有可能“指導”中國的科學規劃。這到底是一幅何等恐怖的畫面?!

虎落平陽被犬欺,落魄的鳳凰不如雞 在毛澤東麾下的“秀才”當中,雖然胡喬木是響噹噹的“一支筆”,但陳伯達卻是實實在在的“點子王”。從三十年代到六十年代,“陳伯達思想”一直在影響着中國:毛澤東思想的核心內容,即“把馬克思列寧主義的基本原理同中國革命的具體實際相結合”,就是陳伯達最先提出的;震撼世界的“無產階級文化大革命”這個名稱,也是他根據蘇聯歷史上的“文化革命”改造出來的。實際上,連在中國走紅了二三十年的“赤腳醫生”這個名稱,也可能是陳伯達創造的,因為早在上世紀二十年的,蘇聯的《真理報》就把農學家李森科稱為“赤腳教授”。而在陳伯達提出的無數“點子”中,那個對國計民生意義最為重大的“電子中心論”,卻慘死在于光遠之手;而在于光遠的筆下,陳伯達永遠都是一個窩窩囊囊、傻裡傻氣、卑微可笑的阿Q式人物。(圖片來源:【75】。)

事實是,儘管于光遠在文革後把陳伯達當作死老虎任意拳打腳踢,但在其一生中,他卻從陳伯達那裡“學”到了很多東西。例如,在中共八大通過的決議中,有這樣兩句話:

“我們國內的主要矛盾,已經是人民對於建立先進的工業國的要求同落後的農業國的現實之間的矛盾,已經是人民對於經濟文化迅速發展的需要同當前經濟文化不能滿足人民需要的狀況之間的矛盾。這一矛盾的實質,在我國社會主義制度已經建立的情況下,也就是先進的社會主義制度同落後的社會生產力之間的矛盾。”【76】

據周恩來在中共十大上說:

“九大以前,林彪夥同陳伯達起草了一個政治報告。他們反對無產階級專政下的繼續革命,認為九大以後的主要任務是發展生產。這是劉少奇、陳伯達塞進八大決議中的國內主要矛盾不是無產階級同資產階級的矛盾,而是‘先進的社會主義制度同落後的社會生產力之間的矛盾’這一修正主義謬論在新形勢下的翻版。”【77】

也就是說,八大決議中的那兩句話是陳伯達寫下的——陳伯達本人對此也“供認不諱”:“八大文件主要是我起草的。首先提出發展生產力是主要任務的也是我。”【62, p.131】而在1956年11月,于光遠發表了一篇長達萬言的文章,其標題是《最大限度地滿足社會需要是政治經濟學社會主義部分的一個中心問題》【78】,顯然,這個標題就來自陳伯達的那兩句話。讓于光遠沒有料到的是,毛澤東在一年後就否定了這個觀點。【79】毛澤東的這個急轉彎,打得于光遠措手不及,所以他的所謂的“政治經濟學社會主義部分探索”馬上來了一個急剎車——他在1958年出版的文集,《政治經濟學社會主義部分探索》,收錄的文章全都是作於“1957年初”以前。換句話說就是,無論是“研究”還是“探索”,于光遠的那雙眼睛都一直在盯着毛澤東的一舉一動,並且隨時根據毛澤東的一舉一動來調節自己的舌頭和嘴巴。最好笑的是,到了後來,于光遠一再強調自己一直主張“唯生產力論”。【80】而事實是,于光遠連政治經濟學研究“生產力學”都不允許,而是要他們另立門戶,顯然是因為他以為“政治經濟學”要高於“生產力學”。【81】

四、蠅營狗苟

事實是,作為一名“經濟學家”,于光遠在其一生中沒有提出任何一個能夠與陳伯達的“電子中心論”相媲美的關於經濟建設的建議。實際上,經濟學家于光遠最著名的經濟建議,除了把禹作敏的“低頭向錢看,抬頭向前看,只有向錢看,才能向前看”簡化成“向錢看”之外【82】,就是因為“從中國技術經濟研究會的一位同志那裡聽到”的“介紹”而極力鼓吹“籠養蒼蠅”。【83】【84】【85】你說中國人民花天價養活這樣的大牌經濟學家,專門靠道聽途說——與陳伯達花兩三年的工夫親自搞調研完全不同——來給中國老百姓普及“窮辦法”,是不是太不經濟了?

最好笑的是,到了2005年,在給于光遠九十壽辰祝壽之際,“萬能”、“反偽”院士何祚庥把老恩公吹捧為“大學問家、大思想家”,而他舉出的例子之一,就是于光遠曾經倡導“蒼蠅經濟”,並且把它當作“這位‘大思想家’對人類活動的一次重大貢獻!”:

“前一個月,我偶然地在中央電視台的科技頻道上看到一位民營企業家因飼養蒼蠅而發財致富的故事。因為蒼蠅是高蛋白體,繁殖快,是極好的飼料,尤其是用來餵養雞、鴨等家禽。但出人意外的是,在農村某地出現了雞瘟,大部分的飼養的雞,包括集中餵養和分散餵養的雞,均遭到滅頂之災,只有這位民營企業家用蒼蠅餵養的雞,卻安然無恙。再一追查,原因在於蒼蠅這種昆蟲,長期和骯髒的垃圾打交道,長期處於各種細菌的包圍之中,因而蒼蠅自身就產生了能抵抗各種細菌的抗體。否則蒼蠅將不能在生物圈裡生存!現在人們用飼養中的蒼蠅,來餵養家禽,就連同蒼蠅所提供的蛋白質以及各種抗體進入雞群,鴨群。所以就能在雞瘟的襲擊之下,仍然健康地成活成長!”【86】

上面這段話,在方舟子一手控制的新語絲上面掀起了一陣不大不小的漣漪。有人發帖子嘲笑道:

“何祚庥的蒼蠅抗體論實在是妙[。]看來能不信口開河的人實在不多。”【87】

看到自己的老恩公在自己的菜園子遭到擠兌,方舟子臉上掛不住了,他跳出來為何祚庥狡辯道:

“許多昆蟲(包括蒼蠅)能分泌抗菌肽,能被用於做飼料添加劑[。] 何院士不過是把抗菌肽說成抗體而已。在說別人信口開河之前,最好先管管自己的嘴。”【88】

在新語絲上混的人都知道,于光遠、何祚庥、司馬南是方舟子的三大G點,一捅即噴。所以,有人或者是沒能忍住,或者是故意挑逗方舟子,就這樣接茬道:

“把抗菌肽說成抗體不算信口開河?‘自然科學沒有階級性’要‘根據斯大林發表的著作’來證明,何院士和光遠同志都不愧為大學問家、大思想家.”【89】

這是方舟子噴出來的東西:

“何又不是學生物的,說錯了術語有什麼奇怪的?也不想想他們引用斯大林論述是什麼年代的事。”【90】

讓方舟子沒有想到的是,那人不僅寸步不讓,反倒得尺進尺:

“不是學生物的, 在信口開河前最好查一下[。]更何況不是學生物的, 也不應說出吃抗體長抗體這種笑話.相信50年代也沒有幾個科學家會引用斯大林來論述科學的階級性, 更不談今天還把它那出來當作學問大的證據.”【91】

方舟子的脹鼓鼓的舌頭一下子就泄了氣。第二天,他在新語絲“新到資料”上發表了一篇署名“譚巧國”的文章,題為《對何祚庥院士文章的一處疑問》:

“我不是學生物的,只學過生物學的一些基本知識。就我所知,蛋白質(包括抗體)是大分子,進入消化系統後需要被分解成氨基酸才能被吸收。‘蒼蠅所提供的蛋白質以及各種抗體’被雞鴨吃進肚子以後,同樣要被分解成氨基酸,而氨基酸就20種,並不會因為其來自抗體而有什麼特別之處,應該發揮不了抗‘雞瘟’的作用。這使我想起了方先生一直批判的核酸營養,感覺其中原理大概相似。方先生是生物學方面的專家,還望您能解答我的疑問。謝謝您!”【92】

這是方舟子在那篇文章的末尾給出的“方舟子答”:

“何先生說的抗體其實是小分子的抗菌肽,能夠直接被腸道吸收。蒼蠅等昆蟲能分泌抗菌肽,可做為飼料添加劑通過口服進入體內發揮作用。”(同上。)

可以有十二分的把握說,那個“譚巧國”是方舟子隨手給自己編織的一件新馬甲。而為了給老恩公站台,方舟子竟然編造了一個“小分子的抗菌肽,能夠直接被腸道吸收”因此能夠“抗雞瘟”的“科學原理”——看看他一年前“打假”“提高禽鳥免疫力的多肽飼料添加劑”時是怎麼說的:

“你每天吃的蛋白質,在胃和小腸里先被蛋白酶水解成長短不一的多肽,最後被水解成氨基酸而被身體細胞吸收(有時小片段的肽也能被細胞吸收,那麼它們將在細胞內被肽酶進一步分解成氨基酸)。”【93】

也就是說,科學納粹的那張嘴,就是塗滿了“蒼蠅抗體”的肉窟窿,它們不僅能夠抵抗“雞瘟”、“鴨瘟”,還能抵抗全世界、全人類的所有“科學”。

中國科學納粹中的女戰士 在以于光遠為領袖、為核心的中國第一代反偽(老頭)幫中,有兩名女成員,第一就是那個赤膊上陣的“女漢子”申振鈺,另一個則是頗為隱秘的馬惠娣。現在所有的信息都表明,馬惠娣與于光遠和龔育之的關係極為密切;但是,沒有任何資料能夠揭示這個“曾擔任知識青年、工人、宣傳幹事”的人,是如何與于光遠掛上鈎以致“1978年由中國科學院應用化學所調入中國自然辯證法研究會,曾長期擔任《自然辯證法研究》編輯部主任、編審”【94】——實際上是內定的“主編”(Chief Editor)【95】——的;以及“1990-1993年考入中國科學院研究生院學習”【94】科學管理的她,又是怎麼搖身一變在2000年被“特聘到中國文化研究所,現擔任文化部中國藝術研究院休閒研究中心主任、研究員”【94】的。據曾任中國文化研究所所長的劉夢溪在悼念龔育之的文章中說,“馬惠娣近年致力休閒學的研究,五年前她來到我們中國文化研究所,創辦休閒文化研究中心並擔任主任。她是龔育之介紹來的,原《自然辯證法》編輯部的工作仍繼續。可以想見她和以自然辯證法名家的龔育之的淵源,以及和‘老少年’于光遠的淵源。她開的休閒學的研討會,光遠、育之必來,我有時錯位側席,也是為了見到育之。”【96】至今,在“文化部中國藝術研究院”的官方網站,馬惠娣的這個“研究中心”從來就不曾在其“機構設置”欄目中出現過。【97】馬惠娣之所以引起“方學家”的注意,唯一原因就是她在兜售、推銷方舟子時不遺餘力:她不僅把方舟子托關係送來的稿子【98】發表在頭版頭條【99】,還把方舟子與人掐架的爛帖子也主動撿來,當作“自然辯證法研究論文”發表。【100】而據她自己說,《自然辯證法研究》是“中國學術界最權威的哲學刊物之一”(one of the most prestigious philosophy journals in Chinese academic circles)。【95】上圖為重慶大學出版社2008年出版的《于光遠馬惠娣十年對話 關於休閒學研究的基本問題》一書封面、劉夢溪披露馬惠娣與于光遠、龔育之關係的文字,以及馬惠娣與反偽幫大員在2005年的合影【101】。

|

|

| |

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2021: | “民主”走向“智主”最終走向無人智慧 | |

| 2021: | 科學研究的藝術 【附錄】機遇在新發現 | |

| 2019: | 聽拆字先生論哲學的定義 | |

| 2019: | 792、川普稱習近平不再是哥們兒;場方 | |

| 2018: | 中國老教師考察美國後信仰崩塌 | |

| 2018: | 曜變天目茶碗(18) | |

| 2017: | 曉波死了,一絲遊魂到了地府 | |

| 2017: | 淺釋‘中人以下,不可以語上也’ | |