| 上篇:文賊盜料 |

| 送交者: 亦明_ 2021月08月19日11:57:03 於 [教育學術] 發送悄悄話 |

| 回 答: 方舟子在1997年抄襲復旦大學歷史系教授樊樹志 由 亦明_ 於 2021-08-19 11:33:57 |

上篇:文賊盜料

《張居正二三事》最早發表於1997年6月問世的《新語絲》月刊,它也是方舟子“明史生涯”梅開二度的處女作。顯然是因為對該文極為重視,所以在《新語絲》上,它把黃仁宇的《如何確定新時代的歷史觀——西學為體·中學為用》一文擠到了屁股底下。相應地,這篇文章後來被方舟子收入自己正式出版的多種文集之中,如《方舟在線》【30】、《江山無限》【31】,《我的兩個世界》【32】、《方舟子自選集》【33】,等等。不僅如此,方舟子還在2006年將該文送交《同舟共進》雜誌發表【34】、兩年後又送交《各界》雜誌發表【35】;並且他還特意“授權”廣東人民出版社將該文收入《舟邊絮語》(2011年改名為《被利益集團拖垮的王朝》由世界知識出版社再版)一書【36】。也就是說,光憑倒賣這篇地溝油文章,方舟子女兒的奶粉錢就有了着落。不僅如此,方舟子還自我吹噓說,《張居正二三事》與《海瑞二三事》、《嚴嵩的末日》等文同屬一個“系列”,它們是方舟子“試圖把詩歌的熱情、科學的嚴謹融入歷史的冷靜,為歷史的敘述尋找一個既鮮活又客觀的新角度。”【37】

本來,關於張居正的文章和史料,多如牛毛、觸目皆是,所以,加上方舟子的這篇文章不多,減去這篇文章不少。而1997年正是方舟子獲得美國密歇根州立大學生物化學博士學位的第三個年頭;《張居正二三事》發表之時,恰恰是他橫穿北美大陸、跑到位於加州的邵克生物研究所(Salk Institute for Biological Studies)繼續其所謂的“分子遺傳學前沿研究”【38】、“分子遺傳學方面的前沿研究”【39】的第二個月份。後來,方舟子曾當眾宣稱,自己“從小就對生物學非常感興趣”【40】、從中學時起就“立志獻身科學”【41】。這樣一來,一個問題不禁油然而生:他幹嘛要在獻身科學之際,點燈熬油地撰寫這篇可有可無、與科學毫不沾邊兒的網文?

《張居正二三事》一文的奇特之處就在於,它不僅引文多,並且很多引文還給出了出處。簡言之,這篇文章總共使用了40對引號,引號內的文字總共有662個,占全文的五分之一強。而這些“引號內文字”,除了極少數來自方舟子自以為有趣的“幽默”——如把張居正說成是“改革的總設計師”——外,其餘的全都來自古書,僅標出的書名就有《定陵注略》、《嘉靖以來首輔傳》、《觚不觚集》、《明神宗實錄》,外加“神宗給張居正的手札”、“張居正疏”、“盧洪春疏”、“趙志皋疏”、“雒於仁疏”、“馮從吾疏”、“陝西道御史楊四知告發張居正(疏)”、“劉台疏”、“(萬曆帝)對張居正的最後判決”、“張敬修遺書”,等等。如此冷僻的文獻,不要說遠遠超出了個人藏書的範圍,即使是身處大型專業圖書館之中,想要把它們找齊也絕非易事——別的不說,僅《明神宗實錄》就有596卷,三百多萬字。因此,另一個問題就是:沒有受過一天史學訓練的方舟子,到底是如何將這些文獻融會貫通,並且撰成一篇三千餘字的“史論”文章?

除了上面兩個疑點之外,《張居正二三事》還有一個可疑之處。原來,方舟子以“文抄公”自詡【42】,並且以自己抄襲但別人卻抓不到他的把柄而自傲【43】。所以,當福建人民出版社的編輯要求方舟子給出他的文史文章的出處時,方舟子馬上勃然大怒,並且對之破口大罵:

“這本書如書名所表明的,是隨筆集,而不是學術著作;收的基本上都是隨筆,而不是學術文章。其中只有《木蘭詩種種》是做為學術文章發表在《文史知識》上的,我也按學術文章的要求一一註明資料來源。但是對於隨筆,按慣例並不要求一一註明資料來源(同一套書的其他書,例如《盛世網聞——牧惠歷史隨筆》,也多未註明資料出處)。編審如果看不出它們是隨筆,連書名也視而不見,是眼光有問題。如果明知其為隨筆,卻偏要以學術文章的標準苛求之,則是居心不良。”【21】

而在《新語絲》月刊,《張居正二三事》發表在“網裡乾坤”專欄;在新語絲的《方舟子詩文集》中,《張居正二三事》則被歸入“方舟子文史小品”之中。論等級和檔次,“網文”和“小品”比“隨筆”都要低得多。因此,我們不禁要問:為什麼在寫作《張居正二三事》時,方舟子要對自己“居心不良”?

如果你了解方舟子的話,所有這些看似無解的問題都會迎刃而解。簡言之,方舟子的本性有兩大組成部分,第一個就是“仇富”,即看到別人有好東西他就眼紅,非要據為己有不可,否則就會食不知味寢不安席;第二個就是“炫富”,即偷到了好東西之後,他必須對世人大肆炫耀,否則就有錦衣夜行的感覺。實際上,據方舟子自己說,他在網上發表文章,只有兩個動機,第一就是 “掐架”,第二就是“炫耀才學”。【44】只不過是,方舟子 “炫耀”出來的東西,並不是“才學”,而是賊贓。

一、《定陵注略》

不計標點符號,《張居正二三事》共有3246個字,分為三節,分別講述張居正的“奪情”、病死、抄家這三件事。第一節787字,分為兩段。這是它的第一段話:

“萬曆五年九月,首輔張居正之父病逝,按當時的丁憂制度,他應離職回家鄉守制二十七個月。當時內閣還有次輔呂調陽、張四維,不過形同擺設,事無巨細都由張居正定奪,兩人不敢擔當首輔重任,上疏援引先朝故事,請皇上諭留張居正在官守制,即所謂‘奪情’。明神宗接到奏疏後,下旨奪情。張居正連上三疏乞恩回鄉守制,神宗也連下三旨慰留,奪情遂成定局。對這種公然違背封建禮教的舉動,自然引起了守舊官僚們的強烈反對,神宗廷杖了幾名言官,才把朝野輿論強壓了下去。史書卻謂,所謂奪情,乃是張居正和掌印太監馮保的陰謀:‘江陵〔張居正〕聞父訃,念事權在握,勢不可已,密與保謀奪情之局已定,然後報訃。’〔《定陵注略·卷一江陵奪情》〕”【45】

在第一節的末尾,方舟子再次引用《定陵注略》;

在“打假”別人時,方舟子曾說過這樣的話:

“美國法庭,在認定抄襲時,使用一條鐵證:原作有技術性錯誤的地方(比如引文錯誤、錯別字等),抄襲者也一一跟着犯錯。”【46】

“在美國法庭上,抄襲者沒有意識到的‘技術性錯誤’乃是抄襲的鐵證。”【47】

方舟子顯然沒有意識到,他本人在炫耀“定陵注略”之際,就已經犯下了四個“技術性錯誤”。

1、三個別字

《定陵注略》(實為《定陵註略》)是明末人士文秉(1609-1669)的著作。文秉出身名門,其高祖是著名畫家文徵明,其父親文震孟(1574-1636)是天啟二年(1622)的狀元,在崇禎朝曾出任東閣大學士。進入清朝後,文秉被人告發私通抗清組織,他因不屑辯解而被清政府殺害。【48】不知是否與此有關,《定陵註略》至今沒有刻本,而只以抄本的形式流傳。也就是因為如此,此書曾相當冷僻,即使是專門研究明史的學者,都不一定聽說過它,遑論閱讀。確實,孟森(1868-1938)從1930年起在北京大學講授明史,但在其《明史講義》中,就不曾提及《定陵註略》。另一位明史大家謝國楨(1901-1982)也只是在“同志們的幫助”之下,才得見此書。【49】同樣,台灣著名歷史學家蘇同炳在1973年從清朝筆記中抄錄了一段關於張居正的掌故,但他卻不知道其來源是《定陵註略》。【50, p.134】相應地,在上世紀三、四十年代出版的張居正傳記中,如陳翊林的《張居正評傳》(中華書局1935年初版)、朱東潤的《張居正大傳》(開明書店1945年初版)、佘守德的《張江陵傳》(正中書局1946年初版),都沒有提到這本書。實際上,在台灣中華書局1967年出版的《張江陵新傳》中,《定陵註略》這四個字也不曾出現過。1992年,有人在回答“研究明史有哪些主要史料和研究著作?”這個問題時,提到了近百部著作,但其中,只有《定陵注略》被定性為“珍貴史料”。【51】為什麼這部在1984年就已經被北京大學出版社影印出版的書,在八年後還那麼“珍貴”呢?原因至少有三:第一,知道這部書的人比較少;第二,該書的印數有限;第三,該書的價格昂貴(每套120元人民幣,相當於當時普通人兩、三個月的工資)。天知道明史業餘寫手、專業抄手方舟子在文章的開篇即引用此書,是因為不知天高地厚,還是要故意以此“炫富”。

事實是,現在流行的《定陵注略》抄本,只有兩系:一是台灣偉文圖書出版社1976年根據“北京大學圖書館藏善本”影印的精裝本;另一係為北京大學出版社1984年影印出版的線裝本,雖然它被歸入“北京大學圖書館藏善本叢書”,但據許大齡先生的《前言》和書內藏書印章,該本實為“燕京大學圖書館所藏抄本”。除此之外,巴蜀書社在2000年出版的《中國野史集成續編》叢書中,也影印了《定陵注略》,據台灣學者尤淑君考證,認為它“實為國立北平圖書館藏書舊鈔本,唯題名不同而已”。【52】而方舟子引用的那段話,在這兩個版本中完全相同,抄錄如下:

“大璫馮保挾沖主操重柄江陵素卑事之新鄭既逐保德江陵甚凡事無不相呼應如桴鼓江陵聞父仆念事權在握勢不可已密與保謯Z情之局已定然後報仆次輔蒲州進揭即微露其一班江陵辭疏即雲守制是嘗禮小節又雲有非嘗之人然後有非嘗之事何惜訾議疏入漏下已二鼓昧爽特旨從中出留之香幣油蠟之賜以千百計內奄將司禮之命絡繹而至附耳躡踵江陵時作擎曲狀令小史扶掖內奄乃叩頭謝強之立而受雲此頭寄上馮公公也”。【53】

也就是說,方舟子的引文含有三誤,即兩次把“仆”寫作“訃”,一次把“奄”寫作“閹”。那麼,方舟子上面的這三個“技術性錯誤”是怎麼來的呢?

原來,從八十年代起,人民出版社開始出版“中國歷代帝王傳記”系列叢書,第一本書就是復旦大學歷史系教授趙克堯、許道勛的《唐太宗傳》;到了1993年,復旦教授樊樹志的《萬曆傳》得以出版。“中國歷代帝王傳記”這個叢書名雖然看上去既香艷又世俗,但這套書的內容卻相當“學究”,最大的特點就是言之有據,一般都在引文之後註明出處。很可能是因為太過冬烘,這套書的銷路並不很好,如在問世14年之後,《唐太宗傳》的印數仍未超過兩萬;而《萬曆傳》在出版3年之後,印數剛過五千。但有道是,文人不幸文賊幸。也就是因為言必有據但卻識者不多,所以《萬曆傳》成了方舟子行竊的首選目標。為什麼這麼說呢?看看“文抄公”方舟子不打自招的 “做賊絕招”:

“根據我在國內外青年詩壇矇混多年的經驗,寫詩另有一個萬無一失的絕招。古人云,寫詩要句句甚至字字有出處,那是寫古詩,寫新詩也是可以照辦的嘛。不過這齣處要弄得讓人不知有出處,那才叫水平。……我等一天一首詩,靠的是手中的剪刀,從瀋陽某小詩人的詩作拉來當一句,從海南島某打工仔的習作拉來當第二句,再從馬來西亞的報屁股找出第三句……天馬行空,讓你找得到第一句的出處,楞是找不出第二句第三句第n句的來歷,想指控我抄襲?證據的沒有!當然,最好這第一句的來歷也不能讓你們瞧出來,作點加工還是必要的嘛,加上或去掉一兩個形容詞、副詞,換下人名地名花名樹名,掉一下頭去一下尾,一首大作如是出籠,而且可以問心無愧,‘永不羞愧,永不道歉’。”【43】

也就是說,一個名不見經傳的作者的銷路不廣的著作,是方舟子的首選獵物。看看這個獵物中的這段話:

“文秉《定陵注略》寫到‘萬曆五年九月,大學士張居正丁父艱,上命奪情視事’,透露了其中的內情:

‘大璫馮保,挾沖主,操重柄,江陵(張居正)素卑事之。新鄭(高拱)既逐,保德江陵甚,凡事無不相呼應如桴鼓。江陵聞父訃,念事權在握,勢不可已,密與保謀奪情之局已定,然後報訃。次輔蒲州(張四維)進揭,即微露其一斑……疏入,漏下已二鼓。昧爽,特旨從中出,留之。香幣油蠟之賜以千百計,內閹將司禮之命絡繹而至,附耳躡踵。江陵時作擎曲狀,令小史扶掖內閹,乃叩頭謝,強之立而受,云:“此頭寄上馮公公也。”’③ ”【54, p.104】

也就是說,方舟子的那三個“技術性錯誤”,都能夠在《萬曆傳》中找到模板。有沒有可能這是“巧合”呢?當然有,只不過其可能性趨近於零。這是我在論證南京大學中文系教授王彬彬抄襲《瞿秋白傳》作者王觀泉時做的概率估算:

“雖然一個人在抄書時出錯在所難免,但大致來說,犯錯的幾率一般不會很高,而對於專家、學者、教授、博導來說,那更應該是微乎其微。如果我們假設王觀泉和王彬彬各自抄錄出錯的幾率是1%的話──這是中華人民共和國新聞出版總署頒發的《圖書質量管理規定》所允許的差錯率上限的一百倍──,那麼,他們二人獨立犯相同錯誤的幾率則是各自出錯幾率的乘積,即萬分之一(1X10-4)。依此類推,兩個人在完全獨立的情況下抄出三個完全相同錯誤的幾率就是三個萬分之一的乘積,即萬億分之一(1X10-12)。這是一個什麼樣的概念呢?它相當於說,即使人類歷史上所有的人(據估計大約為一千億)都從復旦大學中文系拿到了中國現當代文學博士學位、然後他們都去南京大學中文系當教授,並且他們全都從事‘瞿秋白與王明恩怨史實考證’這樣的研究,這一千億個‘王彬彬’中也不可能有一個人能夠獨立地複製出與王觀泉書中一模一樣的三個錯誤。換句話說就是,王彬彬的錯誤只能是來自有意的抄襲,而根本不可能來自偶然的巧合。”【55】

顯然,這樣的計算也適用於方舟子與樊樹志之間的“巧合”。

2、一個逗號

如上所述,方舟子的“做賊絕招”不僅僅在於作案之前的“蹲坑踩點”,而且還在於在作案之際製造一些“差別”,尤其是“細微差別”,以備東窗事發時拿它們當作“證據的沒有!”的證據,他也因此可以“永不羞愧,永不道歉”。而事實是,方舟子也確實一直那麼做。例如,2007年,“方舟子抄襲穎河案”大爆發,其中的一個“鐵證”就是方舟子把一個叫“穎河”的作者對美國食品藥品監督管理局(FDA)一份文件中的一個表格所做的解釋,尤其是其錯誤的解釋,也照抄了過來。【56】而方舟子則這樣辯解道:

“如果仔細核對我和穎河的介紹,會發現實際上在具體措辭上還是有所差別的,將差異之處與FDA文比較,恰恰可以證明我是根據FDA文而不是穎河文做介紹的”。【57】

同年,因為我指控方舟子在科唬轉基因時,抄襲了中國農業科學院研究員賈士榮的一篇文章【58】,方舟子故伎重演:

“他無視二者表述上的細微差別(比如我更準確地指的是平均數),斷定我那句話出自賈士榮的文章。”【59】

可想而知,方舟子在抄襲《萬曆傳》時,也一定會想方設法地製造“細微差別”的。果然,樊先生的注釋③是:“《定陵注略》卷一,江陵奪情。《萬曆邸鈔》所記略同。”而方舟子製造的“細微差別”就是把樊注中的那個逗號刪去,變成了“《定陵注略》卷一江陵奪情”。淺學的方舟子當然不會知道,他的這一“畫蛇砍足”之舉,不僅沒能讓他逃脫做賊被捉的命運,恰恰相反,它反倒變成了他根本就不曾讀過《定陵註略》這本書的鐵證。

原來,《定陵註略》屬於紀事本末體史書,但與《明史紀事本末》的一事一卷不同,《定陵註略》是多事一卷,因此,該書各卷只有序號,並無標題——只是在卷下所記之事的前面加有小標題,如卷一之下就有“聖明天縱”、“慈聖壺范”、“壽宮始末”、“新政去國”、“江陵擅政”、“江陵奪情”、“江陵覆車”、“科場夤緣”這八個分標題。也就是說,方舟子把樊教授提供的出處“《定陵注略》卷一,江陵奪情”改成“《定陵注略·卷一江陵奪情》”——意為該書卷一的標題是《江陵奪情》——,只能有一個原因,那就是他根本就沒有看過這本書。

搞笑的是,方舟子在1997年製造的這個“細微差別”,在七年後東窗事發了。2004年,福建人民出版社受福建省著名書販子、方舟科邪教首席皮條客、頭號錢匣子許志強【60】之請,同意給方舟子免費出一本文史專輯,它就是後來被方粉們捧上了天的《江山無限》。前面提到,因為這本書,方舟子曾與“閩人民”的責任編輯打得不可開交,因為該編輯一眼就看出了方舟子撰寫文史文章的伎倆,曾這樣教訓他:

“建議作者今後寫稿能認真核對引文及所有史料,並且,一定要核對第一手資料,而不是第二手、第三手資料。一個喜歡寫文史隨筆的人,要麼自己有很紮實的文史功底,要麼能夠下功夫做好史料工作。否則,常會貽笑大方。……原稿中引文均未註明出處。引文註明出處,是對學術文章、著作的基本要求。這說明資料的來源,證明作者寫作的嚴謹態度,也為讀者查閱、進一步了解引文提供便利。不註明出處,隨便引用二三手資料,甚至別人錯了也跟着錯,對自己的學術聲譽是一大損害;儘管在別人提出質疑時,還用‘其他版本’加以搪塞。”【21】

這是沒羞沒臊的“打假鬥士”對那位編輯的沒羞沒臊的“打假”:

“編審把《明史》當成第一手史料,與之不同便認定是抄錯或依據二、三手資料,這是對明代史料的無知。《明史》編撰於清乾隆年間,對文獻有很多刪改,我如果能找到更早、更原始的史料,就不用它。但我的有關文章寫於十來年前,究竟是從哪本史料抄的,已無印象,身邊也無書可查,編審要一切引文以《明史》為據,對我的文章內容沒有影響,本來也沒什麼大不了的,卻以此指責我治學態度有問題,就既可笑又可鄙了。”(同上。)

簡言之,那位編輯從方舟子的39篇文稿中,找出了一百六十多個錯誤,而方舟子則撰寫了兩篇長文打那位編輯的“假”,其目的就是要證明,那位編輯發現的錯誤並不真是錯誤,而是因為他才疏學淺,將方狀元的特色語言文字修辭語法視為錯誤。【21】【61】但詭異的是,在《江山無限》版的《張居正二三事》中,“卷一”與“江陵奪情”之間竟然多出了一個小圓點,即變成了這樣:

“《定陵注略·卷一·江陵奪情》”。【31, p.29】

毫無疑問,這個變動來自那位編輯,但張牙舞爪、面露殺氣的方舟子對此卻沒敢“打假”,即把它們拎出來證明這樣的修改是錯誤的。恰恰相反,他將之坦然笑納了。這說明,方舟子當初刪去那個逗號,就是在有意地製造“細微差別”,但卻最終露出了自己的文賊馬腳。

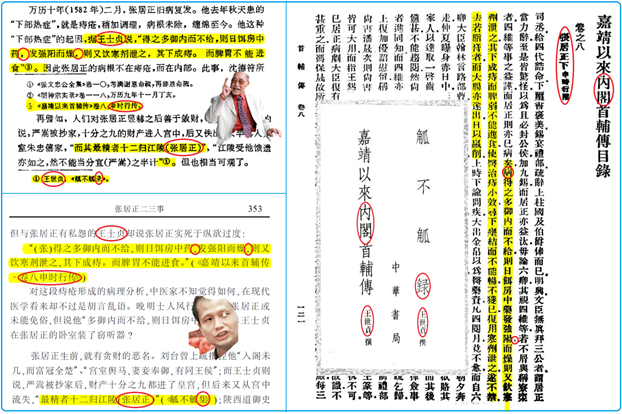

方舟子三四事 1997年6月,在沉寂了三年之後,“明史專家”方舟子以《張居正二三事》一文重新出山。而在這篇文章的第一段,他就把明末文人文秉的《定陵註略》當作批駁的靶子。而事實是,方舟子根本就不曾讀過《定陵注略》,他對那本書的了解,全部都是閱讀四年前問世的《萬曆傳》一書。上圖左上顯示人民出版社1993年版《萬曆傳》104頁局部,左下顯示北京理工大學出版社2000年版《方舟在線》351-352頁局部、福建人民出版社2004年版《江山無限》29頁局部,右側為北京大學出版社在1984年影印出版的《定陵註略》卷一葉十五下。注意圖中紅圈標記的文字,方舟子與樊樹志相同,但卻與文秉的原文相異;左下圖中紅色星號標記福建人民出版社的編輯為方舟子添加了一個小圓點,它既是點石成金,又是畫龍點睛,點出了方舟子這個文賊、打手的邪惡本質。(註:台灣偉文出版社1976年版的《定陵註略》與北大版相同,惟“仆”字的“亻”旁略顯模糊,但可以確定不是“訃”字。)

二、張居正疏

《張居正二三事》第一節第二段是說,張居正想要被皇上奪情,不僅沒有必要與馮保密謀,他也沒有那個時間。這是第二段的上半部分:

“張居正本是不拘常格的人,封建禮教不會被他放在眼裡,當時新政正在全面展開,斷無離職二十七個月之理。他不願回鄉守制,希望奪情,是毫無疑問的。在上疏乞恩守制時,就說得很露骨:‘如皇上之於臣,若是之懇篤者,此所謂非常之恩也。臣於此時,舉其草芥賤軀,摩頂放踵,粉為微塵,猶不足以仰答於萬一,又何暇顧旁人之非議,循匹夫之小節,而拘拘於常理之內乎。’表面上乞恩守制,卻暗示皇上不必拘於常理。”

如果誰以為方舟子真的會通過閱讀張居正的文集而找到他放在引號中的那71個字的話,那他就太simple並且too naïve了。事實是,方舟子靠行竊來作文,有一個極為顯著的“個人風格”,那就是,他必須照抄單一來源,因為來源一多,文本差異就會出現,這會讓方舟子感到無所適從。換句話說就是,方舟子“寫作”《張居正二三事》,是吃定《萬曆傳》了。果然,在《萬曆傳》中,有這樣的文字:

“為了應付輿論,張居正不得不做一點表面文章。九月底,他正式向皇上上疏乞恩守制,以表示他對皇上‘奪情’的反應:

‘臣在憂苦之中,一聞命下,驚惶無措。臣聞受非常之恩者,宜有非常之報。夫非常者,非常理之所能拘也。’

“這其中,話裡有話,他強調了‘非常’一語,‘非常理之所能拘’一句,用在此處委實有點牽強附會,只是為下文作鋪墊罷了:

‘如皇上之於臣,若是之懇篤者,此所謂非常之恩也。臣於此時,舉其草芥賤軀,摩頂放踵,粉為微塵,猶不足以仰答於萬一;又何暇顧旁人之非議,徇匹夫之小節,而拘拘於常理之內乎!’③”(注③是:“《張文忠公全集》卷六,乞恩守制疏。”)【54, p.105】

由於樊文抄錄的那兩段引文與他給出的出處中的原文沒有差別,即樊教授這次沒有犯下“技術性錯誤”,所以,我們似乎對方舟子的這個引文無能為力,即無法將之認定為賊贓,因為方舟子可以狡辯說,他的引文是從《張文忠公全集》中抄來的。可惜的是,智者千慮,尚有一失;而蠢賊千慮,何止百失!

1、一偷“如”成千古恨

原來,樊教授在那兩段引文之間略去了二百餘字,而就是這二百餘字,為我們尋找“鐵證”留下了足夠的空間。這是被樊教授略去的文字:

“臣一介草茅,忝司政本十有餘年,受先皇顧託之重,荷聖主倚毗之專。無論平日所承隆恩異數,超軼古今,即頃者聞憂之日,兩宮聖母為臣憫惻,聖心感動為臣悽惋,慰弔之使絡繹道途,賻賵之賚充溢筐篚。又蒙皇上親灑宸翰,特降璽書,中間慰藉之懃篤,勉喻之諄切,尚有溢於聖言之外者。臣伏而讀之,一字一淚,雖旁觀逖聽之人,亦無不傷心酸鼻者。夫自古人臣以忠結主,商則成湯之於伊尹,高宗之於傅說,周則成王之於公旦,漢則昭烈之於諸葛亮,其隆禮渥眷,辭命誥諭之文,載在史冊,至今可考,固未有謙抑下巽,親信敬禮,……”【62】

也就是說,樊教授的第二段引文,並不是始於句首,而是始於句中;也就是因為如此,他的第二段開頭的那個“如”字就顯得非常突兀,讓人摸不着頭腦。正確的引法,應在句首加刪節號,或是從“皇上之於臣”引起。而方舟子不知端的,貿然剿襲,因此鑄成抄襲《萬曆傳》的第五樁鐵證。

另外,方舟子引文的末尾一句,明明是反問句,所以應該使用問號——三十年代的陳翊林使用的就是問號【63, p.70】;四十年代的朱東潤使用的還是問號【64, p.264】;九十年代的隋淑芬【65】、二十一世紀的潘林【66】,使用的也都是問號。像樊教授那樣使用驚嘆號亦無不可,唯獨像方舟子那樣使用句號最為愚蠢。而他之所以非要那麼做,除了是要故意製造“細微差別”之外,還是因為他的一個“怪癖”,即認為驚嘆號像是“炸彈”。【67】實際上,我曾根據他的這一怪癖總結出一條規律:“一旦自稱‘我寫文章、寫微博很少用感嘆號’的方舟子突然間使用了感嘆號,那就相當於他發射出了‘我方老偷又偷東西了’的信號彈。”【68】而方舟子在上面的文字中雖然沒有發射出“我又偷東西了”這個信號彈,但他卻把“我是一個偽狀元”的信號彈射得老高:他顯然不知道,在古代漢語中,“何”字乃疑問詞,而當它位於句首時,那就相當於告訴讀者:接下來的這話是疑問句。實際上,這樣的常識,根本就不需要通過閱讀《說文解字注》、《馬氏文通》、《詞詮》這些字書、詞書、語法書來獲得,因為一個人只要閱讀幾本淺近的文言書或半文言書,這樣的知識很快就能夠在腦海中自然產生。例如《三國演義》第一回中張飛的這句話,“大丈夫不與國家出力,何故長嘆?”,還需要查字典詞典才能知道“何故=什麼緣故”嗎?所以說,偽狀元方舟子的無知和愚蠢,總是能夠在他自作聰明之際不由自主地暴露出來。

2、再失“緣”成萬世愁

方舟子貿然照抄《萬曆傳》中的斷篇殘簡,還有一例,即在第二節中,他寫下了這句話:

“其死因,當是由於手術後失血過多〔在手術後張居正上疏說:‘臣宿患雖除,而血氣大損,數日以來,脾胃虛弱,不思飲食,四肢無力,寸步難移……’〕,或傷口感染。”

這句引文,顯然來自《萬曆傳》的這段話:

“三月二十七日,神宗又遣文書官吳忠到張府問疾。張居正仍不能起床,伏枕叩頭而已。事後上疏說:‘臣宿患雖除,而血氣大損,數日以來,脾胃虛弱,不思飲食,四肢無力,寸步難移,須得再假二十餘日’。神宗批准了他的請求①。”【54, pp.164-165】

樊教授的注①是:“《明神宗實錄》卷一二二,萬曆十年三月乙酉。《張文忠公全集》卷一〇,恭謝賜問疏。”事實是,“《明神宗實錄》卷一二二”只說張居正“疏謝”,但沒有記載疏中的文字。【69, p.2287】而在《張文忠公全集》中,確有一篇《恭謝賜問疏》。好在全文不長,照錄如下:

“今日伏蒙聖恩,特遣文書官吳忠,頒賜銀八寶四十兩,銀葉二十兩,甜食二盒,乾點心二盒,燒割一分,臨臣私寓,俯賜存問。臣以病尚不能起,謹伏枕望闕叩頭祇領訖。緣臣宿患雖除,而血氣大損,數日以來,脾胃虛弱,不思飲食,四肢無力,寸步難移, 須再假二十餘日,息靜休攝,庶可望痊。蓋文書官所親見,非敢託故藉故也。”【70】

也就是說,方舟子和樊樹志都將句首的那個“緣”字刪去了。張居正用那個“緣”字來解釋自己不能下地叩頭謝恩的“緣”由,樊教授和方博士“緣”何心有靈犀一般地都把那個“緣”字刪去啊?

三、“王士貞”書

《張居正二三事》的第二節共951字,主要講張居正的死因。根據張居正自己的說法,他的病根是痔瘡。但在當時,社會上有大量傳言,說他的病根是縱慾和服用春藥,這讓方舟子這個特大號的“張粉”——早在1994年他就曾斷言,張居正的去世導致了“中國一下子從輝煌燦爛的頂點跌入了黑暗不幸的深淵”【71】——極為不爽,他絕對不能讓自己的偶像死得如此不乾不淨、不明不白。所以,他把張居正的死因說成是中醫的“手術”。關於此點的荒謬與邪惡,筆者將在下面詳細分析,此時,我們先看看方舟子在排除“張居正死於縱慾過度”這個說法時鬧出來的笑話。這是“打假鬥士”對那個傳言的源頭所作的“打假”:

“但與張居正有私怨的王士貞卻說張居正實死於縱慾過度:

‘〔張〕得之多御內而不給,則日餌房中藥,發強陽而燥,則又飲寒劑泄之,其下成痔。而脾胃不能進食。’〔《嘉靖以來首輔傳·卷八申時行傳》〕

“對這段痔瘡形成的病理分析,中醫家不知覺得如何,在現代醫學看來卻不過是胡言亂語。晚明士人風行房中,張居正或未能免俗,但說他‘多御內而不給,則日餌房中藥’,莫非王士貞在張居正的臥室裝了竊聽器?”

方舟子當然沒有意識到,在這159個字之中,他又犯下了三個致命的“技術性錯誤”。

首先,《嘉靖以來首輔傳》的作者是“王世貞”,而不是“王士貞”——在這個世界上,叫“王士貞”的人肯定很多;但是,至少在明朝,沒有一個“王士貞”是名人。實際上,根據《明史》,王世貞的弟弟叫王世懋、兒子叫王士騏【72, p.7382】,所以,王世貞絕無被叫做“王士貞”的任何道理。

其次,王世貞的這部傳記著作雖然在被收入四庫全書時名為《嘉靖以來首輔傳》,但它的本名卻是《嘉靖以來內閣首輔傳》。【73】事實是,商務印書館在上世紀三十年代出版的《叢書集成初編》中,就將之定名為後者;但因為抗戰爆發,這本書當時並沒有印行。到了八十年代,中華書局重印《叢書集成初編》,《嘉靖以來內閣首輔傳》作為其中的第3362冊得以出版。六年後,中華書局出版了該書的單行本,封面上就印着“嘉靖以來內閣首輔傳”這九個大字。除此之外,台灣文海出版社在六十年代出版了一套《明清史料匯編》,其中第一集第一冊就收錄了這本書,書名中就有“內閣”二字。同樣,台灣藝文出版社在六十年代出版了一套《百部叢書集成》,其第48部就收有此書,書名中還是含有“內閣”二字。1991年,台灣明文書局出版《明代傳記叢刊》,其“名人類”第42冊就有這本書,書名仍有“內閣”二字。實際上,台灣“國立中央圖書館”在1975年出版的該書單行本,封面上就是《嘉靖以來內閣首輔傳》這九個大字。請問方狀元:你那本署名“王士貞”的《嘉靖以來首輔傳》到底是啥版本啊?

第三,和《定陵註略》一樣,《嘉靖以來內閣首輔傳》的卷首也是只有序號而無標題。不僅如此,該書卷八的傳主也不是申時行,而是張居正:該卷總共一萬多字,但只有卷首的二百多字是寫申時行的,其餘的都與張居正有關。也就是因為如此,有人這樣為張居正打抱不平:

“尤為引人矚目的是,這申時行雖然名義上占用的篇幅最長,但寫到其本人的竟不到260個字,大約只行文至‘(申時行)既入閣與四維皆自昵於居正’往後,其筆墨竟全用於已經寫過八千多字的張居正身上了。換句話說,王世貞撰《首輔傳》,乃是對這位‘同年’張居正又格外看重一些。”【74】

而恰恰就是因為《首輔傳》卷八的傳主不是申時行而是張居正,所以中華書局在1991年出版《嘉靖以來內閣首輔傳》時,給卷八加上了《張居正下》這樣的標題,然後用小一號字體附上“申時行附”這四個字。

那麼,方舟子犯下的這些錯誤,到底是怎麼來的呢?當然是從《萬曆傳》抄來的。果然,在《萬曆傳》中,有這樣的話:

“萬曆十年(1582年)二月,張居正舊病復發。他去年秋天患的‘下部熱症’,就是痔瘡,稍加調理,病根未除,纏綿至今。他這種‘下部熱症’的起因,據王士貞說,‘得之多御內而不給,則日餌房中藥,發強陽而燥,則又飲寒劑泄之,其下成痔。而脾胃不能進食’③。因此張居正的病根不在痔瘡,而在內部。”【54, p.164】

你都不用查看那本書,就應該知道,樊樹志的“③”肯定是“《嘉靖以來首輔傳》卷八,申時行傳。”

最好笑的是,樊教授後來在《萬曆傳》中重提此事,但此時的“王士貞”卻搖身一變,變成了“王世貞”:

“明代上流社會中人飽暖思淫慾,似是一種社會風尚,莫不沉迷於房中術。連道貌岸然的張居正也不例外。他的“下部熱症”,據王世貞說,‘得之多御內而不給,則日餌房中藥,發強陽而燥,則又飲寒劑泄之,其下成痔’①。”【54, p.275】

方舟子顯然看到了這段話,因為《張居正二三事》第二節的後半部分就是根據上面這段話敷衍而成的(詳見下)。但是,方舟子卻堅信“王世貞”名叫“王士貞”。實際上,《萬曆傳》曾多次引用王世貞的書,如這句話:

“再譬如,人們對張居正顯赫之後善於斂財,議論紛起。有的說,嚴嵩被抄家,十分之九的財產進入宮中,後又佚出,大半落入宗室朱忠僖家,‘而其最精者十二歸江陵(張居正)’,‘江陵受他饋遺亦如之,然不能當分宜(嚴嵩)之半計’①。”【54, p.89】

樊教授的“①”是:“王世貞:《觚不觚錄》。”

這是方舟子的照貓畫虎:

“張居正生前,就有貪財的惡名。劉台曾上疏指控他‘入閣未幾,而富冠全楚’‘宮室輿馬,妻妾奉御,有同王侯’,而王士貞則說,嚴嵩被抄家後,財產十分之九都進了皇宮,但後來又從宮中流失,‘最精者十二歸江陵(張居正)’(《觚不觚集》)……”

看到方舟子連樊教授放在括號中的“張居正”這三個字都抄了過來嗎?可是,面對樊教授明晃晃的“王世貞:《觚不觚錄》”這七個字,方舟子卻初衷不改,非要讓“王世貞”叫“王士貞”不可。不僅如此,他或者是忙中出錯,或者是要製造“細微差別”,反正他把“觚不觚錄”抄成了“觚不觚集”。也就是說,這個自稱“智商高超”的蠢賊,總有本事在做賊之際製造出具有雲霄假煙風味的笑料。

實際上,根據中華書局的校點,那段與張居正病因有關的文字是這樣的:

“病得之多御內而不給·則日餌房中藥發強陽·而燥則又飲寒劑泄之·其下成痔·而脾弱不能進食·使醫治痔小效·尋下壅結而不能暢·不獲已·復用寒劑泄之·遂不禁·去若脂膏者·而大腸亦遂出·日以羸削·”【75】

也就是說,樊樹志將句首的“病”字略去,方舟子也將之略去;樊樹志將“則日餌房中藥發強陽·而燥則又飲寒劑泄之”斷成“則日餌房中藥,發強陽而燥,則又飲寒劑泄之”,方舟子也是如此。這樣的亦步亦趨,即使方舟子是樊先生細胞中的DNA聚合酶,他也無法如此“完美無缺”,因為DNA聚合酶本身擁有“糾錯”的功能,而方舟子則最大本事,就是把樊教授的錯誤一絲不苟地複製出來,從不失誤。

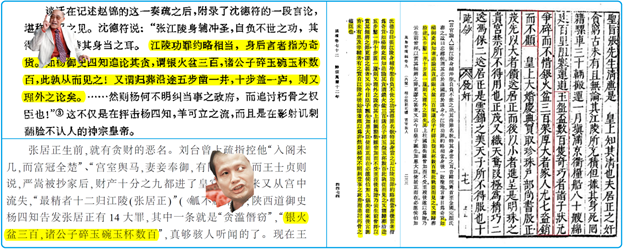

觚乎哉?不觚也! 在炮製《張居正二三事》一文時,方舟子從《萬曆傳》中抄襲了大量史料,但他自始至終沒有提及《萬曆傳》及其作者樊樹志一個字。萬幸的是,在寫作《萬曆傳》時,樊教授挖下的陷阱有如諾曼底海灘上的地雷,幾乎遍地皆是,結果導致方舟子的行竊活動如同陷入地雷陣的士兵一般,動輒得咎。上圖顯示方舟子照抄《萬曆傳》中關於王世貞《嘉靖以來內閣首輔傳》和《觚不觚錄》的部分內容,而其抄襲鐵證包括書名、卷題、作者姓名、以及文字句讀。

四、“訕上”四疏

一般來說,想要從文賊那裡拿到他做賊的“鐵證”並不容易,因為按照方舟子的說法,“鐵證”之所以能夠產生,就是因為原作者出錯在先,剽竊者作案在後。而原作者出錯的幾率本來就低,他被文賊盯上、並且偏偏失誤被盜的幾率則要更低。所以,頗有些方粉為其主子的“不幸”感到嘆息,並且因此怨恨老天不公,總是讓他們的主子偷到“錯票”。其實,即使方舟子偷來的都是正品,我們仍舊有辦法將他捉拿歸案並且繩之以法。

上面提到,《張居正二三事》的第二節就是要證明張居正不是死於好色縱慾,而是死於中醫的“手術”。而為了證明前者,方舟子除了不懂裝懂地對着“王士貞”狂轟濫炸之外,還寫下了這樣一段話:

“明人對性抱着一種極其矛盾的神秘態度,一方面希望能通過房中術求得長生不老,一方面卻又認定縱慾傷身,而那些體弱多病的人,也就往往被認為好色縱慾,反正‘好色縱慾’並無一定標準,除非是光棍,這頂帽子誰都可以戴上。以後多病的明神宗也是因此飽受臣下這方面肆無忌憚的攻擊,‘以目前衽席之娛,而忘保身之術,其為患也深’〔盧洪春疏〕,‘得非衽席之愛不能割,曲櫱之好不能免乎?有一於此,足耗元氣。皇上行之有節而不沈溺,則元氣自充矣’〔趙志皋疏〕,‘以皇上妃嬪在側,宜思戒之在色也。……此其病在戀色者也。’〔雒於仁疏〕,‘皇上郊廟不親,朝講不御,章奏多留中不發,為困於曲櫱之御,倦於窈窕之娛,否則,何朝政廢棄至此極也?’〔馮從吾疏〕,真是不勝枚舉。對這種身在九重之外卻自以為對皇帝的性生活知道得一清二楚,把手伸到了大內衽席之間的近於誹謗的言辭,神宗最初是怒不可厄,必加嚴懲,到後來悟出了這些人不過是要‘沽名訕上’、‘訕上賣直’,欲博得犯顏死諫的美名,簡直就是為了被懲罰而上疏,懲罰他們,懲罰得越重,越滿足了他們的心願。”

在上面這382個字中,方舟子故意隱瞞了這樣的事實:那四個奏疏都寫於張居正死後很多年,並且,它們與張居正一丁點兒的關係都沒有。這樣一來,我們就不由得產生了一個問題:為什麼方舟子在撰寫《張居正二三事》之時,還要說一下“萬曆帝三四事”呢?不僅如此,早在“亂侃明史”之際,方舟子就已經把萬曆帝稱為“最昏庸的”皇帝了,因為是他“把他的老師張居正十幾年苦心經營作賤個精光”【76】,並且,他“的昏庸可列明朝歷帝之首,只知道吃喝玩樂,什麼事都不願管”【77】。那麼,方舟子為什麼突然間站到了萬曆帝的一邊了呢?

要解開這兩個疑團,其關鍵仍舊是了解方舟子的本性。如上所述,方舟子本性中的核心元件就是賊性,而當他根據《萬曆傳》撰寫《張居正二三事》時,從中發現了幾個與張居正不相干的寶貝,於是賊性發作,把它們偷了過來——這就是他“為昏君萬曆帝說幾句公道話”的原因之一。原因之二就是,方舟子本性中的另一個重要元件就是獸性,即他必須通過打人或者咬人的手段來達到自己的目的。而要給張居正洗白,方舟子就妄圖通過攻擊那些批評昏君的忠臣來達到這個目的。在他看來,這既能顯示自己的公正,又能顯示自己的博學,真可謂一舉數得。而他沒有意識到的是,那不僅是在自扇耳光,更是自掘墳墓。

簡言之你,不幸的方舟子這次非常幸運,即他盜來的那四條引文,與《萬曆傳》交代的出處中的原文,絲毫不差。換句話說就是,樊教授在這四處又沒有犯下“技術性錯誤”。那麼,如何才能讓宣稱“要讓我承認失敗或犯錯,幾乎是不可能的事”【78】的方舟子低頭認罪呢?此時,我們必須動用“邏輯”這根槓桿。

1、盧洪春疏

讓我們先看看《萬曆傳》中所說的“盧洪春疏”:

“萬曆十四年(1586年)九月十六日以後,因病連日免朝。到了二十六日,又傳旨免朝。……這件事引起了官員們的關注。禮部祠祭司主事盧洪春(字思仁,浙江東陽人)因為主管祠祭事務,聽說皇上因頭暈眼黑,不去享祭太廟,便上疏要皇上‘慎起居’,即注意節製酒色之事。盧洪春似乎頗精通醫術,為皇上分析病理,說得頭頭是道:‘醫家曰氣血虛弱,乃五勞七傷所致。肝虛則頭暈目眩,腎虛則腰痛精泄’;‘陛下春秋鼎盛,精神強固,頭暈眼黑等症,皆非今日所宜有。不宜有而有之,上傷聖母之心,下駭臣下之聽’;‘果如聖諭,則以目前衽席之娛,而忘保身之術,其為患也深’②。”【54, p.270】

樊教授的注②是:“《萬曆邸鈔》,萬曆十四年丙戌卷。《明神宗實錄》卷一七九,萬曆十四年十月丙寅。《明史》卷二三四,盧洪春傳。”

查《萬曆邸鈔》,“以目前衽席之娛,而忘保身之術,其為患也深”的上下文是:

“故果如人言·則偶以一時馳騁之樂·而昧周身之防·其為患也淺。果如聖諭·則以目前衽席之娛·而忘保身之術·其為患也深·”【79, pp.337-338】

而在《明神宗實錄》中,相應的上下文是:

“果如人言則偶以一時馳騁之樂而昧周身之防其為患也淺果如聖諭則似以目前衽席之娛而忘保身之術其為患也深”【69, p.3334】

接着看《明史》:

“果如人言,則以一時馳騁之樂,而昧周身之防,其為患猶淺。倘如聖諭,則以目前衽席之娛,而忘保身之術,其為患更深。”【72, p,6092】

也就是說,假如方舟子膽敢面對質疑——這是永遠都不可能發生的事情——的話,他肯定會說,自己的引文來自《萬曆邸鈔》,因為其餘兩個來源的文字,與他的引文都存在“細微差異”:《明實錄》中,句首多出一個“似”字;《明史》中,句尾是“更深”而不是“也深”。

俗話說,天網恢恢,疏而不漏。事實是,方舟子的那句引文,還完完整整地出現在《定陵註略》的第二卷《建言諸臣》中。【80】既然方舟子聲稱自己看過《定陵註略》,他為什麼要放着這本書不讀,而去翻撿那套厚達兩千四百餘頁的《萬曆邸鈔》呢?如果他說自己的引文來自《定陵註略》,那他為什麼在引用卷一時註明了出處,而在引用卷二時卻不注出處?

2、雒於仁疏

實際上,即使方舟子一口咬定,說自己的“盧洪春疏”抄自《定陵註略》,那也無濟於事。原來,就在記載了“盧洪春疏”之後3葉,文秉又記載了“雒於仁疏”,其中,與方舟子的引文相似的文字是:

“皇上妃嬪在側宜思戒之在色也何愛倖十俊溺寵鄭妃即王妃有育皇家嗣之功不得並封儲位當建而久不建此其病在戀色也”【81】

這樣一來,我們不禁要問:方舟子在句首的“以”字和句末的“者”字到底是從哪兒搞來的?看看《萬曆傳》的這段話:

“雒於仁以極大的勇氣寫了一本譴責皇上酒、色、財、氣的奏疏,送了上去。這是萬曆一朝批評皇上品行與私生活的難得好奏疏,講得頭頭是道,句句觸及了神宗的要害:……‘以皇上妃嬪在側,宜思戒之在色也。夫何幸十俊以開騙門,寵鄭妃而冊封偏加。即王妃有育皇冢嗣之功,不得並封。甚則溺愛鄭妃,而惟言是從,儲位應建而久不建。此其病在戀色者也’……①”【54, pp.273-274】

樊教授的注①是:“《萬曆邸鈔》,萬曆十七年己丑卷。《定院注略》卷二,建言諸臣。《明史》卷二三四,雒於仁傳。”

查《萬曆邸鈔》,“以皇上妃嬪在側”相關的文字是:

“以皇上妃嬪在側·宜思戒之在色也·夫何幸十俊以開騙門·寵鄭妃而冊封偏加·即王妃有育皇冢嗣之功·不得並封·甚則溺愛鄭妃·而惟言是從·儲位應建·而久不建·此其病在戀色者也·”【79, pp.469-470】

《明史》中的相關記載是:

“寵‘十俊’以啟倖門,溺鄭妃,靡言不聽。忠謀擯斥,儲位久虛。此其病在戀色也。”【72, p.6101】

顯然,樊教授的引文只能來自《萬曆邸鈔》,而方舟子的“雒於仁疏”與《萬曆傳》中的引文一模一樣。問題是,《萬曆傳》的引文雖然與《萬曆邸鈔》沒有差異,但卻與《定陵註略》略有差異,與《明史》的差異更大。方舟子當然可以說自己的引文來自《萬曆邸鈔》,但問題是,他幹嘛剛剛從《定陵註略》抄來了“盧洪春疏”,然後又馬上去翻撿《萬曆邸鈔》?實際上,不要說他根本看不懂那些密密麻麻的文言文,他即使要找到那套書並且從中找到那兩句話,也得把他累得吐血。其實,如果方舟子的引文當真是從那套書中抄來的話,以他那個連“這種小船形似蚱蜢,故名”【21】這樣的小知識都要拿出來向自己的文史編輯炫耀的本性,他怎麼可能捨得把自己“搜集資料、歸納整理”的“文抄公”本領壓在箱底,不嚷嚷得讓全世界都知道?

3、趙志皋疏

實際上,即使方舟子非要說自己的“雒於仁疏”就是抄自《萬曆邸鈔》,那也於事無補。原來,《萬曆邸鈔》和《定陵註略》都沒有記載“趙志皋疏”。這是《萬曆傳》中的相關文字:

“然而神宗的身體總是不見起色,引起了朝臣們的關注。萬曆十七年(1589年)六月,南京吏部右侍郎趙志皋上疏:‘臣近歲以少詹事侍朝講,恭覩天顏和睟,稍有不豫,一養旋復,何自冬相沿至今也。得非衽席之愛不能割,曲櫱之好不能免乎?有一於此,足耗元氣。皇上行之有節而不沉溺,則元氣自充矣。’①”【54, p.27】

樊教授的注①是:“《國榷》卷七五,萬曆十七年六月甲申。”

查《國榷》,此處無誤。【82, p.4606】那麼,有沒有可能方舟子撂下厚厚的《萬曆邸鈔》之後,馬上又撿起了厚厚的《國榷》呢?當然有可能,因為早在1994年年初,方舟子就曾將這本書捧為“震爍千古的主流史書”了。【83】只不過是,《國榷》長達四百多萬字,僅萬曆朝的記載就厚達近千頁。所以,要從其中找到“趙志皋疏”的內容,即使不能形容為大海撈針,那也可以說是沙裡淘金。再者說,方舟子在《張居正二三事》中還引用過《明神宗實錄》,而在該書的第212卷,就有如下記載:

“南京吏部右侍郎趙志皐上疏曰臣近歲以少詹事侍朝講恭睹天顏和晬稍有不和一養旋複何自冬相延至今也得非衽席之愛不能割麯櫱之好不能克乎有一於此眥足以耗傷元氣願皇上念天地祖宗子孫人民之重於宮中娛樂視之若花鳥水時然行之有節而不沉溺則元氣常足”【69, p.3971】

與方舟子的引文相比,《明實錄》把“免”字寫做“克”字;在“於此”之後多植一 “眥”(實為上此下自)字;在“耗”字之後多植一“傷”字;在“元氣”之後多植一“願”字;在“皇上”後,多植“念天地祖宗子孫人民之重於宮中娛樂視之若花鳥水時然”這24個字;句尾“自充矣”為“常足”。顯然,方舟子無法說自己的引文來自《明實錄》。既然如此,我們就要繼續追問方狀元:你幹嘛放着手邊的書不讀,卻偏偏去讀手中沒有的書?

4、馮從吾疏

不過,在方舟子摘引的“訕上四疏”中,最好笑的就是最後那篇“馮從吾疏”。原來,與正文相比,方舟子的引文顯然是拼湊而成的,因為在“皇上郊廟不親,朝講不御,章奏多留中不發”和“為困於曲櫱之御,倦於窈窕之娛,否則,何朝政廢棄至此極也?”之間,竟然還有431字;並且,方舟子那後半句引文的原文竟然是這樣的:

“況今當朝覲之期·萬國冠裳·畢集門下·咸欲一覩其清光而竟不可得·則必相顧而疑·相疑而議·不曰皇上困於麯櫱之御而歡飲長夜·必曰皇上倦於窈窕之娛而宴眠終日·不然·何朝政廢弛至此極也·”【84】

你看這個“打假鬥士”,為了給昏君洗白而構陷忠貞大臣,造了多大的假!看看他的萬源之源《萬曆傳》是怎麼說的:

“冊立皇長子為太子的最大阻力,來自鄭貴妃。關於這一點,御史馮從吾(字仲好,陝西長安人)曾一針見血地指出:‘皇上郊廟不親,朝講不御,章奏多留中不發,為困於麯櫱之御,倦於窈窕之娛。否則,何朝政廢弛至此極也?’②”【54, p.293】

樊教授的注②是:“《國榷》卷七六,萬曆二十年正月辛卯。”

如上所述,與給出的出處相比,樊教授的這四處引文不存在“技術性錯誤”。但是,樊教授顯然被談遷的“不規範引用”所誤導,結果他把方舟子帶進了坑中。前面提到,方舟子在2004年曾對福建人民出版社的一位編輯大打出手,因為該編輯曾告訴方舟子要引用第一手資料。而方舟子則狡辯說,他引用的都是比《明史》“更早、更原始的史料”。而從上面這個例子來看,方舟子所謂“更早、更原始的史料”,就是1993年出版的《萬曆傳》。

五、楊四知疏

《張居正二三事》第三節講述張居正死後被抄家之事。這一節總共1506字,而緊接着前面曾提到過的那個“《觚不觚集》”,是下面這句話:

“……陝西道御史楊四知告發張居正有十四大罪,其中一條就是‘貪濫僭竊’,‘銀火盆三百,諸公子碎玉碗玉杯數百’,真夠駭人聽聞的了。”

而就是那放在引號中的19個字,成了方舟子行竊的第N個鐵證。

1、貪濫僭竊

不出所料,方舟子放在引號中的那19個字,全都抄自《萬曆傳》:

“萬曆十年(1582年)十二月十四日,善於窺伺的陝西道御史楊四知首先出馬,論劾已故太師張居正十四大罪。無非是什麼‘貪濫僭竊,招權樹黨,忘親欺君,蔽主殃民’云云②。”(注②:“《明神宗實錄》卷一三一,萬曆十年十二月戊戌。”)【54, p.179】

“談遷在記述趙錦的這一奏疏之後,附錄了沈德符的一段言論,堪稱持平之見。沈德符說:‘張江陵身輔沖聖,自負不世之功,其得罪名教,特其身當之耳。江陵功罪約略相當,身後言者指為奇貨。如楊御史四知追論其貪,謂銀火盆三百,諸公子碎玉碗玉杯數百,此孰從而見之!又謂歸葬沿途五步鑿一井,十步蓋一廬,則又理外之論矣。…然則楊何不明糾當事之政府,而追討朽骨之權臣也!’③這不僅是在抨擊楊四知,羊可立之流,而且是在影射譏刺翻臉不認人的神宗皇帝。”(注③:“《國榷》卷七二,萬曆十二年四月丙辰。”)【54, p.197】

查“《明神宗實錄》卷一三一”,關於楊四知奏疏的記載,只有下面這句話:

“陝西道御史楊四知論故太師張居正十四罪,大略言其貪濫僭奢、招權樹黨、忘親欺君、蔽主殃民。”【69, p.2440】

也就是說,樊教授把“貪濫僭奢”抄成了“貪濫僭竊”,而方舟子也是“貪濫僭竊”!事實是,在楊四知的那篇題為《追論黨惡權奸欺君誤國乞正國法彰天討疏》的奏疏中,“僭竊”這倆字根本就不曾出現過——這是楊四知指控張居正的十四項罪名:

貪婪罪一也,樹黨二也,招權罪三也,欺君罪四也、五也,僭分罪六也,縱容惡僕殃民罪七也,窮奢罪八也,蔽主罪九也,罔上罪十也,兇殘罪十一也,僭逆罪十二也,誤國罪十三也,諸子縱肆罪十四也。【85】

如果說樊教授第一次提到楊四知時,只是把方舟子引入“僭竊”的陷阱的話,那麼他第二次提到楊四知時,對方舟子造成的危害更為嚴重,因為它導致方舟子產生胡思亂想,以為“貪濫僭竊”和“銀火盆三百,諸公子碎玉碗玉杯數百”必屬同“一條”。其實,福建省語文偽狀元方舟子即使不讀楊疏,他也應該知道,“貪濫”與“僭竊”至少應該算做“兩條”,就像“招權樹黨”、“忘親欺君”、“蔽主殃民”都各含兩條一樣。

好笑的是,樊教授挖的這個坑太大,所以,不僅讓偽狀元方舟子掉了進去,連正牌的大學教授也紛紛“撲通”進去,其中名氣最大的那個人就是廈門大學教授易中天。在《易中天中華史》的最後一卷《嚴嵩與張居正》中,第四章第三節的第一段話就是:

“萬曆十年十二月十四日,也就是馮保被逐六天后,反攻倒算的號角吹響。有個御史上疏朝廷,公開指控張居正貪濫僭竊,招權樹黨,忘親欺君,蔽主殃民,罪狀共十四條。”【86】

雖然易教授沒有給出出處,但可以肯定地說,他的來源就是樊樹志,因為那四個字是他的註冊商標。

2、玉碗玉杯

那麼,樊教授所說的“銀火盆三百,諸公子碎玉碗玉杯數百”到底是怎麼回事呢?查《國榷》,與這句話相關的文字是:

“沈德符曰·江陵身輔沖聖·自負不世之功·其得罪名教·特其身當之耳·江陵功罪·約略相當·身後言者·指為奇貨·如楊御史四知追論其貪·謂銀火盆三百·諸公子碎玉盌玉杯數百·此孰從而見之·又謂歸葬沿途·五步鑿一井·十步蓋一廬·則又理外之說矣·其上柱國勳銜·雖曾加而不受·至沒後為贈·乃雲生前曾拜·以實其無將之罪·更謬之甚者·又雲·今日皇子誕生·加恩大臣·使居正而在·必進侯伯加九錫矣·從來後宮誕育·未有恩及宰輔者·有之實自江陵身後始·識者頗以為非·然則楊何不明糾當事之政府·而追討朽骨之權臣也·”【82, p.4474】

也就是說,談遷的這段話全部抄自沈德符;而沈德符則是拿楊四知的奏疏當靶子,為張居正喊冤。天知道樊教授為什麼不直接引用沈德符,而是要通過談遷來間接引用,但他的目的卻是清楚的,那就是要借沈德符的話來“抨擊楊四知,羊可立之流……影射譏刺翻臉不認人的神宗皇帝。”可惜的是,樊教授在“旁徵博引”之際,忘記了一個古訓,那就是“三人成虎”,結果他把自己變成了一隻“大老虎”。

原來,楊四知的奏疏長達三千餘字,寫得義憤填膺激情澎湃。而為了取信於皇上,他先後點了十多個人的姓名,從戶部尚書殷正茂到大太監馮保,其餘如徐爵、尤七、戚繼光、王篆、龐清、馮昕、潘晟等等,不一而足。不僅如此,楊四知還為自己說的話拍胸脯打包票:

“昔嚴嵩滅沒之後,好事者編為金牌記雜劇,以播其惡;今居正方死,說書者唱傳銀印記,所言妒害忠良,招權納賄,陛下試一召而聽之,知臣言之有徵。今歲各省試錄策中,皆言崇寬大除苛政,實指居正也,陛下試一取而覽之,知臣言之有據。”【85】

出於某種原因,沈德符算得上是半個“張粉”——之所以說他是“半個”,因為他至少還承認“江陵功罪約略相當”,而談遷則極為豪爽,說張居正是“功九而罪一”【87, p.37】——,所以,他專門從楊四知的奏疏中千挑百選地找出了幾句看似無法詳查的話,當作楊四知言過其實的證據,予以“抨擊”。顯然,這是在使用“攻其一點,不及其餘”的戰術——但這恰恰凸顯其“張粉”本色。這是他的原話:

“張江陵身輔沖聖,自負不世之功,其得罪名教,特其身當之耳。昔韓侂胄首至金國,完顏氏葬之,諡曰忠繆侯,謂其忠於謀國,繆於謀身。今江陵功罪,約略相當,身後一敗塗地,言者目為奇貨。如楊御史四知者,追論其貪,謂銀火盆三百架,諸公子打碎玉碗、玉杯數百隻,此孰從而見之?又謂歸葬沿途,五步鑿一井,十步蓋一廬,則又理外之談矣。其上柱國勛銜雖曾加而不受,至歿後遂以為贈,乃雲生前曾拜,以實其無將之罪,更謬之甚者。又雲今日皇子誕生,加恩大臣,使居正而在,必進侯伯加九錫矣。從來後宮誕育,未有恩及宰輔者,有之實自江陵身後始,有識者頗以為非。然則楊何不明糾當事之政府,而追忖朽骨之權臣也。”【88, p.233-234】

而在楊四知的奏疏中,與“銀火盆三百”和“諸公子碎玉碗玉杯數百”有關的原話是這樣的:

“夫居正之奸貪,窮古未有。且無論其江陵所充積,但據其身死回籍,騾車三十輛,搬運一月,填滿京衢;糧船八十艘,綿延百里,阻塞運道。玉碗杯數百支,奇巧者,詣於狀元爭碎而不惜;銀火盆三百架,厚大者,家人尤七盜銷而不顧。皇上大婚慶典,買取珍珠,戶部尚書殷正茂先以大者饋送居正,而後以小者進呈。是明珠之貴,宮禁所不得用也。正茂又織天鵝叚,極為精巧,二送馮保,二送居正。是雲錦之美,天子所不得服也。十年以來,稀世之珍,四夷之寶,盡歸私室,是居正貪婪之罪一也。”【85】

也就是說,第一,沈德符把楊四知的“玉碗杯”抄成了“玉碗玉杯”,而談遷、樊樹志、方舟子也都跟着把它抄成“玉碗玉杯”;第二,沈德符把“玉碗杯數百支,奇巧者,詣於狀元爭碎而不惜”曲解成“諸公子碎玉碗玉杯數百”,而談遷、樊樹志、方舟子也都跟着他那麼曲解;第三,沈德符把“銀火盆三百,諸公子碎玉碗玉杯數百”寫成首尾相連的一句話,而談、樊、方三人也都以為它們是一句話。也就是說,沈德符誤抄、誤讀楊四知疏於前,談遷誤引沈德符於後,而樊教授則誤信談遷又後,這一連串的失誤,最終被福建省雲霄縣的方狀元集其大成並且發揚光大:他因為照抄《萬曆傳》而將其鑄成千古抄襲鐵案。正所謂,他人騎驢,我拔橛子。不過,我們真得感謝方舟子:如果沒有他,這樁沉積了四百餘年的厚誣楊四知的冤假錯案大概至少還要再等四百餘年才能得以昭雪。所以說,盡信書不如無書,盡讀歪書不如不讀書。而這樣的道理,那個叫“都人”的人早在1993年就曾當眾講給方舟子聽了。【2】但俗話說得好,江山易改,本性難移。方舟子的本性的核心就是賊性,那是在他基因組中複製了無數次的多拷貝基因,所以,即使是在轉基因技術普及大地的今天,他也無可救藥。

至於樊教授,他肯定沒有讀過楊四知奏疏的全文,所以他才會通過談遷或者沈德符來管窺蠡測,並且說什麼“楊四知的奏疏,與前幾年傅應禎、劉台的奏疏相比,並沒有多少新鮮內容,也沒有驚人的說服力”【54, p.179】、“楊四知的奏疏寫得不怎麼樣”【54, p.180】。而方舟子鸚鵡學舌,也跟着樊教授嘲笑楊疏“真夠駭人聽聞的了”。事實是,楊四知的奏疏決定了張居正的最後命運——這是其結尾:

“伏乞皇上大奮乾剛,將尤七拏問,明證典刑;嗣修等,褫其衣冠;居正,革其上柱國太師之僭號。誅奸臣於既死,昭鑑戒於將來。暴彰罪惡,懸之都門,以謝天下。仍將臣加斧鉞之誅,肆諸墓下以謝居正,臣亦甘心焉。臣忠憤所激,不識忌諱,干冒天威,無任戰慄之至。”【85】

在“將尤七拏問”之後,萬曆帝當真把張居正的“上柱國太師之僭號”革除了。而所謂的“誅奸臣於既死”,就是在暗求皇上斫張居正之棺、戮張居正之屍——只不過萬曆帝在最終關頭動了惻隱之心,選擇了抄家。請問樊教授:您認為“寫得怎麼樣”的奏疏,應該是什麼樣?

三人成虎,四人成驢 因為御史楊四知在張居正死後率先對他提出彈劾,他也因此成為“張粉”們的眼中疔。最先上場的是明末舉人沈德符(1578-1642),他從楊四知的三千餘言奏疏中,挑出了三、四十個字予以抨擊;而明末諸生談遷(1594-1658)則照錄沈德符的話為張居正鳴冤。三百多年後,1993年,復旦大學史學教授樊樹志抄錄了談遷抄錄沈德符的話來攻擊明代“張黑”。1997年,福建省(偽)語文狀元方舟子又抄錄了《萬曆傳》的話。從談遷到樊樹志到方舟子,他們都沒有意識到,沈德符不僅僅是斷章取義,他還涉嫌故意歪曲原意。

六、萬曆御批

“方學研究”之所以那麼讓人着迷、那麼讓人慾罷不能,最主要的原因就是方學家能夠從中“獲得一種樂趣,一種智力上的滿足感”,而這種樂趣和滿足感又全都是方舟子本人親手製造出來的。也就是說,方學家的所作所為,不過就是讓那個被中國的媒體和公知吹捧了十餘年的敗類和惡棍顯現原形而已。而下面這個故事,可以說是樊教授在《萬曆傳》中挖的最大的坑,掉進這個坑中之人,除了方舟子之外,還有其他大牌名人。所以,方舟子根本就不需要從坑中爬出來——所謂“坑中小世界,世界一大坑”是也。這是方舟子在“撲通”進坑時發出的巨響:

“張居正誣衊親藩,侵奪王墳府第;鉗制言官,蔽塞朕聰;私占廢遼地畝;假以丈量,庶希騷動海內;專權亂政,罔上負恩,謀國不忠。本當斷棺戮屍,念效勞有年,姑免盡法追論。伊屬張居易、張嗣修、張順、張書都著永戍煙瘴地面,永遠充軍。”

1、天坑

據方舟子說,上面那段話是萬曆皇帝給張居正的“最後判決”,但他卻沒有給出這段話的出處。好在我們已經知道方舟子這篇文章專抄《萬曆傳》,所以,我們只需順藤摸瓜即可。果然,在《萬曆傳》中,有這樣的話:

“都察院等衙門遵旨,呈上了參劾故相張居正的奏章,神宗在上面作了如下批示:‘張居正誣衊親藩,侵奪王墳府第,箝制言官,蔽塞朕聰。私占廢遼地畝,假以丈量,庶希騷動海內。專權亂政,罔上負恩,謀國不忠。本當斷棺戮屍,念效勞有年,姑免盡法追論。伊屬張居易、張嗣修、張順、張書都着永戍煙瘴地面,永遠充軍。你都察院還將居正罪狀榜示各省直地方知道。’①”【54, p.204-205】

樊教授給出的出處是:“《萬曆邸鈔》,萬曆十二年甲申卷。《明神宗實錄》卷一五二,萬曆十二年八月丙辰。”

查“《萬曆邸鈔》萬曆十二年甲申卷”,有如下文字:

“張居正誣衊親藩·侵占王墳府第·箝制言官·蔽塞朕聰·私占廢遼地畝·假以丈量·遮飾騷動海內·專榷亂正,罔上負恩·謬恢搖け井旐焦茁緦啤つ睃strong>効勞有年·姑免盡法追論·伊屬張居易張嗣修張順張書都着煙瘴地面永遠充軍·你都察院還將居正罪狀·榜示各省直地方知道·”【79, p.261】

而在“《明神宗實錄》卷一五二”,也有這樣的記載:

“張居正誣衊親藩侵奪王墳府第箝制言官蔽塞朕聰專權亂政罔上負恩謬恢冶井敂俟茁緦頗鈈謨心旯妹獗M法伊屬居易嗣修順書都永戍煙瘴都察院其榜居正罪狀於省直”【69, p.2819】

三本對照,我們可以得出結論說,樊教授放在引號內的那個“批示”,存在以下三個錯誤:第一,“遮飾”被抄成“庶希”;第二,“斫棺戮屍”或“斮棺戮屍”被抄成“斷棺戮屍”;第三,“永戍煙瘴地面,永遠充軍”這十個字是樊教授自己拼湊成的,而不是——也不可能是——萬曆帝的原話。而方舟子,就像是樊教授細胞核中那個特製的DNA聚合酶一樣,把這三個失誤全都忠實地、完整地複製了過去。此時,你一定要記住,兩個人犯三個相同錯誤的幾率,與一個人連續三次買到頭彩彩票一樣,自然發生的可能性接近於零。實際上,樊教授的第三個錯誤極具個人特色和風采,其他人,即使得到樊教授的真傳,也不大可能獨立複製出來。

應該承認,“福建省1985年高考語文狀元”方舟子在行竊之際,還製造了幾個“細微差別”,如把“箝”抄成“鉗”;把“着”抄成“著”;如使用了4個分號。而好笑之處也恰恰就在這裡:在2004年出版的《江山無限》中,上面那段引文被改頭換面成這樣:

“張居正誣衊親藩,鉗制言官,蔽塞朕聰。私占廢遼地畝,假以丈量遮飾,騷動海內。專權亂政,罔上負恩,謀國不忠。本當斫棺戮屍,念効勞有年,姑免盡法。伊屬張居易、張嗣修、張順、張書,俱令煙瘴地面充軍。”【31】

在方舟子拿出來與“閩人民”的那位編輯斤斤計較、錙銖必較的六十多處“勘誤”之中,幾乎全都是雞毛蒜皮的一字之差、甚至一個標點符號之差,如他“勘”出的第一“誤”就是“‘丁’應為‘了’。”【61】與之相比,上面這個改動豈不相當於偷天換日?可是,自稱“眼裡容不下沙子”【89】、並且患有道德、真相雙重“潔癖”【90】的“打假鬥士”,對之竟然一聲沒吭。這是為什麼呢?

顯然,在面對着那位編輯的逼問——“你的引文到底是從哪裡抄來的?”——,方舟子死死地咬緊雙唇,拒不透露半點口風。所以,那個編輯只好從《明史紀事本末》抄來了上面這段話給他頂缸。而方舟子一邊對此坦然笑納,一邊繼續大打那位編輯的“假”。更讓人咂舌的是,早在1993年,方舟子就曾教訓世人,“《明史紀事本末》……敘述詳盡,頗有條理……向來為治明史者所必讀。”【91】可是,當四年後“重治明史”時,方舟子卻偏偏不讀這本“必讀書”,而是專門抄襲當時尚且名不見經傳的《萬曆傳》,結果還得讓那位被他罵為“以屠殺知識產兒為樂”、詛咒他“下地獄”的編輯拿這本“必讀書”來給他這個自詡的“知識產兒”揩屁股——你見過這樣的文痞無賴嗎?

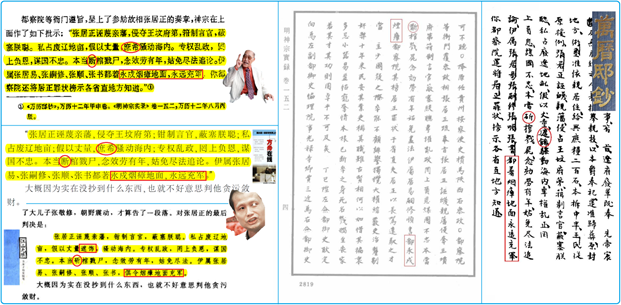

“三文男”方舟子:文盲、文賊、文痞 1993年,復旦大學教授樊樹志在《萬曆傳》中,綜合《萬曆邸鈔》和《明神宗實錄》的記載,製作了一個世界上獨一無二的“明神宗批示”(左上)。四年後,方舟子將樊教授的獨家創作據為己有,並且在2000年收入其紙質出版物《方舟在線》(左中)。2004年,方舟子將《張居正二三事》一文當作《江山無限》的稿件交給福建人民出版社再次出版。顯然是找不到這個“批示”的原始出處,該社的一位編輯用《明史紀事本末》中的文字替換了方舟子盜來的贓品(左下)。儘管當時方舟子正在對那位編輯大打出手,但他卻沒敢對上面這個偷天換日般的“大手術”吐半個“不”字兒。

2、人禍

那麼,為什麼說樊教授挖的這個坑是天坑呢?這是因為,繼方舟子之後,掉進去的“張粉”學者接二連三,不勝枚舉。而其中名氣最大的那個人,還是易中天。這是他在《嚴嵩與張居正》寫下的話:

“最後的結論是:張居正污衊親藩,侵奪王墳府第,鉗制言官,蔽塞朕聰,專權亂政,罔上負恩,謀國不忠。念效勞有年,免於開棺戮屍云云。這是萬曆十二年八月十三日皇帝的批示,裡面看不到哪怕一丁點君臣師生之情。[51]”【86】

易先生的“[51]”是:“以上見樊樹志《萬曆皇帝傳》和陳禮榮《張居正:大明首輔的生前身後》的有關論述及其所引。”顯然,易先生發覺樊先生的“斷棺戮屍”有些不對頭,但又懶於查書,於是把它寫成了“開棺戮屍”。與之相比,那個央視第一張粉、“南京大學博士後”酈波則沒有這個心眼兒,他有能耐把那個“最後判決”譯成半文半白的“酈波漢語”:

“萬曆十二年(1584),八月,萬曆皇帝在都察院參劾張居正的奏疏中寫道:‘張居正誣衊親藩,侵奪王墳府第,管制言官,蒙蔽我聰明。專權亂政,欺騙主上忘恩負義,謀劃國家不忠。本會斷棺戮屍,念效勞有年,姑且免去全部法追論。’”【92, pp.395-396】

也就是說,在這個“中國古典文學與文化專業博士,漢語言文學博士後”的詞典中,箝=管,朕聰=我聰明,罔上負恩=欺騙主上忘恩負義,本當=本會,斫棺=斷棺,盡法=全部法。難道他的漢語是跟韓國人學的?

實際上,在看到樊教授的“斷棺戮屍”這四個字之後,我的本能反應就是把它當作排版錯誤。可是,在《萬曆傳》出版後,樊教授仍舊口口聲聲地“斷棺戮屍”。例如,在1995年,樊教授寫道:

“他對功勞蓋世的張居正恨之入骨,竟以為罪該斷棺戮屍,使張居正及其家屬蒙受不白之冤。”【93】

八年後,樊教授繼續這樣寫道:

“在神宗眼裡,原先締造新政的功臣,一下子變成‘專權亂政’之徒,沒有斷棺戮屍已經算是從寬發落了,他的兄弟兒子等人卻必須以永遠充軍來抵償。”【94】

又過了五年,樊教授說得更清楚了:

“按照這個專權亂政的罪狀,本來應該斷棺戮屍(就是把他的棺材打開,對他的屍體施加刑罰);不過,因為張居正已經死了,而且還是顧命大臣,畢竟做過一些好事情,所以不必斷棺戮屍,‘故免’。但是這個話已經講出來了,‘本當斷棺戮屍’,就是張居正的罪狀達到了斷棺戮屍的程度,這是萬曆皇帝對張居正的徹底否定。”【95】

而在同年中華書局出版的《張居正與萬曆皇帝》一書中,樊樹志又至少說了兩次“斷棺戮屍”。【96, p.1, p.214】

事實是,“斫棺戮屍”幾乎是一句成語,早在宋人歐陽修編纂的《新五代史》中就曾出現過【97】,在明末清初人錢謙益的《牧齋初學集》中也出現過【98】,在清末民初人柯劭忞編著的《新元史》中還出現過【99】。具體到萬曆帝的這個“判決”,從《萬曆邸鈔》到《明實錄》,從《國榷》【82, p.4485】到《明史紀事本末》【100, p.959】,儘管字體不一,但其第一個字卻全都是“斫”字或其變種——連通俗小說《明史演義》都是如此【101】。也就是因為如此,從朱東潤的《張居正大傳》【64, p.390】到余守德的《張江陵傳》【102, p.84】,相關引文全都是“斲棺”。而在湖北人民出版社1981年版的《張居正大傳》中,“斲”被簡化成“斫”。【103】最讓人難以置信的是,《萬曆傳》中竟然引用了《張居正大傳》,並且引用的頁碼與朱東潤抄錄的萬曆帝判決詞的頁碼完全相同。【54, p.200】不明所以之人,一定以為,樊教授是在故意與朱東潤別苗頭,並且一定有其道理。可是,在2010年出版的《萬曆皇帝傳》中,“斷棺”終於被改成了“斫棺”;並且,樊教授給出的出處,與17年前給出的出處一樣。【104】這相當於承認,他當初確實是搞錯了,並且一錯就錯了十多年。不過,我們還是應該感謝樊教授,因為他的這個失誤,讓我們觸摸到了那些“張粉學者”的真實根底。

七、海瑞評說

在《張居正二三事》的第三節,還有這樣一段話:

“海瑞評說:‘居正工於謀國,拙於謀身。’《明神宗實錄》也說‘識者謂,居正功在社稷,過在身家。’不過是道出了自商鞅以來所有改革家的下場。張居正何嘗不想謀身,但要革除‘數十年廢馳叢積之政’,要‘振紀綱’,‘重詔令’,‘核名實’,則不能不認真,不能不得罪人,也就只好先把自身的安危置之度外,而承受或出於私人恩怨,或由於個人利益受到損害,或因為忌妒的輿論攻擊。張居正的才幹無人可否認,輿論也就只能在其道德品質上打轉,於是搞陰謀、好色、貪財,凡是處於其位者具有代表性的惡行,無不被加到了張居正的頭上。既然在忠與孝、國與身中選擇了前者,最後也就只有在佛家教義中找到了精神解脫:‘如入火聚,得清涼門。’在熊熊烈火中想象出一個清涼世界。”

上面這段話雖然不長,但卻含有7對引號,引文至少來自4個不同的來源。方舟子當然不會為了寫下這二百多字而去查看四本書。他放在引號中的那些字,又是抄自《萬曆傳》:

“正如海瑞所說:‘居正工於謀國,拙於謀身’②。”(注②:“《國榷》卷七一,萬曆十年六月丙午。”【54, p.207】

“另一方面,張居正也有過失,儘管過不掩功,但也足以使他陷入無法擺脫的困境:‘偏衷多忌,小器易盈,箝制言官,倚信佞倖。方其怙寵奪情時,本根已斷矣。威權震主,禍蔭驂乘。何怪乎身死來幾,而戮辱隨之。識者謂,居正功在社稷,過在身家’③。”(注③:“《明神宗實錄》卷一二五,萬曆十年六月丙午。”)【54, p.206】

“據萬曆六年(1578 年)正月戶科給事中石應岳等的報告,‘自考成之法一立,數十年廢弛叢積之政,漸次修舉。……’……②”(注②:“《明神宗實錄》卷七一,萬曆六年正月己巳。”)【54, p.83】

“所謂必須‘稍加改易’的有以下六事:……二、振綱紀……三、重詔令……四、核名實……①。”(注①:“《張文忠公全集》卷一,陳六事疏。”)【54, pp.76-77】

看到方舟子又鬧出一個笑話了嗎?他把張居正的“振綱紀”抄成了“振紀綱”。根據《說文解字》,綱者,維紘繩也;紀者,絲別也。也就是說,只有振綱在先,才能振紀在後;如果顛倒了綱紀的順序,其結果只能是“一團亂麻”。你看這個語文狀元有多搞笑。

應該承認,《萬曆傳》中並沒有“如入火聚,得清涼門”這八個字。那麼,它們是哪兒來的呢?原來,1992年第4期《北京社會科學》發表了一篇文章,其題就是《如入火聚,得清涼門——論張居正敦本務實的吏治思想》。雖然我們無法肯定地說,方舟子的“靈感”就是來自這個標題,但我們可以毫不含糊地說,那八個字肯定是他通過如此這般的“東抄西湊”搞來的,因為他根本就不可能閱讀張居正的文集——他也根本不可能讀得懂。

其實,上面那段話中,最能彰顯其方舟子文賊本色的是第一句話,即所謂的“海瑞評說”。據《萬曆傳》,引號中的話來自《國榷》。但問題是,《國榷》的原文是“海忠介有言,居正工於謀國,拙於謀身。”【82, p.4415】也就是說,樊教授把“居正”二字放進引號中,就意味着那兩個字是出自海瑞之口。但海瑞與張居正同朝為官,儘管他比張居正年長11歲,但論學位、論官階,他都比張居正矮一頭。而至少在表面上,張居正都對海瑞恭恭敬敬,稱他為“海剛峰”【105】、“海君”【106】。那麼,海瑞怎麼可能直呼張居正的名諱呢?

事實是,方舟子“重治明史”的第二篇文章就是根據蔣星煜的《海瑞》一書寫成的《海瑞二三事》,而其開篇就是這樣兩段話:

“今年春,公當會試天下,諒公以公道自持,必不以私徇太岳;想太岳亦以公道自守,必不以私干公道也。惟公亮之!”【107】

據方舟子說,“這是萬曆五年(公元一五七七年),已在家賦閒了七年的海瑞寫給大學士呂調陽的一封信。”而在萬曆十二年,海瑞在一篇序文中寫道:

“今天下一大議論,天下安不安有系焉,非太岳張今日事乎?公室大張青螺四言,而太岳之罪一字春秋矣。太岳今日法當家國兩截斷案。數年來紛紜攻擊,大抵入瑜之瑕,非張本有名實。”【108】

也就是說,在現存海瑞文字中,他對張居正一直尊稱其號。那麼,為什麼在貌似為其鳴冤之時,他又直呼其名了呢?更讓人難以理解的是,海瑞本人就是一個不善“謀身”也不屑“謀身”之人——看看這段話:

“若寄空名於諸士子之上,典籍無傳,模範不端,虛縻歲月,為身謀,為家計,初入學則索其贄見之儀,既入學則需其送節之禮,於諸士子無毫末補焉,亦何以克稱廣文之職也哉!非教官也。”【109】

這樣一個人,他怎麼會把“謀身”當作評價一個人的兩大標準之一呢?

事實是,不僅在海瑞的文集中找不到“工於謀國,拙於謀身”這八個字,即使是在《海瑞評傳》【110】、《海瑞年譜》【111】、《海瑞評介集》【112】這類專門研究海瑞的著作中,這八個字也都神龍不見首尾。而曾寫過《海瑞》一書的蔣星煜,在引用這八個字時,給出的出處與樊教授一樣,也是《國榷》,只不過他把“談遷《國榷》卷七一”誤寫成“談遷《國榷》卷四一”。【113】而這一失誤,又把張粉酈波帶進了溝里,因為他也將其引文的出處寫成“談遷《國榷》卷四十一”。【114】這位“博士後”顯然不知道,《國榷》是編年體史書,共104卷,中華書局在1958年分六冊出版,卷四十一在第三冊,該冊的扉頁上就印着“英宗天順四年庚辰起”、“武宗正德十三年戊寅止”,而第四十一卷的標題是《憲宗成化二十三年丁未八月至孝宗弘治二年己酉》,即公元1487年至1489年間,早張居正之死將近一百年。不過,應該承認,這位“博士後”倒的確有點兒小聰明,即他雖然沒有查看《國榷》,但他卻把那句引文篡改成了“太岳工於謀國,拙於謀身”——顯然也覺得海瑞不應該直呼張居正“居正”。

問題是,談遷的引文是從哪兒來的呢?原來,張居正的兒子在萬曆四十年將張居正的文集刻板印行,而該文集的壓軸之作,是一篇署名“高以儉”的跋語,其中有這樣的話:

“其與楊二山、耿天台、宋陽山、勞開府之書,可證其以身殉國,不以一毫己私與焉。若忠介海公之評曰,‘工於謀國、拙於謀身’者是也。”【115】

這很可能是“海瑞評說張居正”的最早來源,也是在海瑞去世23年之後(高文作於萬曆三十八年)。那麼,這個“高以儉”又是誰呢?答曰:不知道。因為湖北省人民政府文史研究館、湖北省博物館在編輯《湖北文徵》一書時,對他的介紹也不過就是根據他在自己的文章透露的信息:“以儉。字牧仲。號瀟湘夢人。江陵人。”【116】可以有相當的把握說,那八字箴言是這位高“鄉黨”塞進海瑞的嘴裡的——所謂的“假託聖人”。在那之後,張居正的另一位鄉黨周聖楷記錄了另一位楚人毛壽登的一段話,其中有“海忠介有言居正工於謀國拙於謀身諒哉”這樣的話。【117, p.79】而談遷的引文極可能就是這麼道聽途說來的。

也就是說,談遷第N次誤導了樊教授,而樊教授又第N次給方舟子挖下陷阱。只不過是,在2008年出版的《張居正與萬曆皇帝》一書中,樊教授終於把“居正”二字挪到了引號之外【96, p.4】,而方舟子則永遠都沒有機會改造自己的賊贓了,因為它已經被我用福爾馬林給“固定”了。

向使當初被砸死,一生善惡復誰知? 雖然方舟子在今天已經臭遍全球,但在十年前的中國,他絕對是一大風雲人物,既可以翻雲覆雨指鹿為馬,又可以公開向中國警方下指令,要他們把誰誰“抓起來”。顯然,方舟子的“勢力”不僅來自黑媒體和黑社會,更來自“康師傅”和他麾下的整個司法系統。【118】實際上,在當時的中國,連法院和法官都怕這個住在新華社大院裡的“無業游民”、“美國華僑”——我稱他為“跨國網絡恐怖犯罪團伙的頭子”、“中國科學納粹二代幫主”、“中國科邪教首任、終身教主”。【119】只不過是,月滿則虧,水滿則溢。2010年夏天,一柄羊角錘不僅把這個科邪教主送上了人生的峰巔,而且還把他的命運曲線進行了災難性的修正。目前,方舟子一家流亡美國,住在一座用詐騙來的黑錢購買的豪宅之中。

|

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2020: | 《評:古林風“ 日本投降原因是原子彈 | |

| 2019: | 苟且偷生精明鑽營 | |

| 2019: | “陰陽五行”與“九五之尊” | |

| 2018: | 神是公義萬能可祂造的人卻帶原罪。聽說 | |

| 2018: | 有一種胸懷,叫得理也饒人 | |

| 2017: | 朝鮮核危機 —— 威脅者被威脅意味着什 | |

| 2017: | 姓氏中隱藏的身份信息你知道嗎 | |

| 2016: | 思想的形成 什麼是‘識’? | |

| 2016: | 劉正教授論文《<史牆盤>和微氏家譜》 | |