| 六、“祖師爺”考 | |||||||||||||||||||||

| 送交者: 亦明_ 2023月04月27日08:38:40 於 [教育學術] 發送悄悄話 | |||||||||||||||||||||

| 回 答: 科邪教父于光遠之七:“中國自然辯證法公認的祖師爺” 由 亦明_ 於 2023-04-27 07:57:32 | |||||||||||||||||||||

六、“祖師爺”考

毫無疑問,“于光遠等譯編本”的出版,對於“中國自然辯證法研究會”是一件頭等大事。所以,這個局級單位在1985年先後與“中國馬克思主義研究會”和“中國社科院馬列所”聯手,召開了兩次座談會,給自己的“祖師爺”捧場。不言而喻,參加座談的人全都應該按照祖師爺定下的調子說些場面話。但意想不到的是,除了那個不識趣的韓增祿之外,還有人在會上發出了這樣的不和諧音:

“座談會上,有的同志根據毛澤東同志曾多次提到出版馬列著作要搞序言的精神,認為應該為此書寫一篇序言,把此書的內容、意義、背景、地位講一講,便於讀者閱讀。”【425】

原來,在1963年,毛澤東曾提出過這樣的意見:要為那些馬列主義經典著作寫序、作注,註解的字數可以超過正文的字數。【465】兩年後,毛澤東又對陳伯達等人說,對於馬克思、恩格斯、列寧的經典著作,每部著作都要寫我們的序言,要結合中國革命的實踐經驗來寫。【466】毫無疑問,對於這些旨意,于光遠即使沒能親耳聆聽,他也一定會通過其他渠道達到“耳熟能詳”的程度。可是,一直緊跟毛澤東的于光遠,卻對毛澤東一生中發出的與自己關係最為密切的“最高指示”置若罔聞。換句話說就是,在“《自然辯證法》新譯本”的正文之前,是一片光禿禿、白茫茫、寸草不生、荒無人煙的“真乾淨”曠野,既沒有序言,也沒有引言,更沒有介紹。于光遠後來以該“新譯本”是“試編本”為由將之搪塞過去。【402】但誰都明白,即使那個“試編本”真的有朝一日變成“定編本”,于光遠的序文仍舊會付諸闕如,因為能否寫一篇像樣的序文,與被序之書的完美程度幾乎沒有任何關係——梁贊諾夫序就是明證。

1、知不易

實際上,早在1955年,也就是在“曹葆華等”譯本出版之際,研究《自然辯證法》已達十五年之久的于光遠就應該為它寫一篇序言,除了介紹“此書的內容、意義、背景、地位”之外,還要講一講恩格斯的預言到底兌現了幾成、當時的讀者應該如何利用這本書來指導自己的科研實踐。如前所述,于光遠在1955年“當選”中國科學院首批“學部委員”,但他當時手中並沒有一件當得起這個身份的學術作品。【422】而一篇沉甸甸厚實實的《〈自然辯證法〉序》卻足以奠定他的“中國自然辯證法之祖師爺”地位。可惜的是,于光遠不僅在1955年沒能完成這個任務,他在三十年後出版新譯本之際仍舊沒有完成,這不能不讓人感到十分的遺憾和十二分的不解:在“厚積”了三、四十年之後——其中的“文革”期間他幾乎是完全賦閒,所以他才會閒得編輯《馬克思恩格斯論喝酒》。而在1982年以後,于光遠變成中顧委中最年輕的“老同志”,他無官一身輕,連在社科院的任職都只剩下吃空餉的“顧問”頭銜,但于光遠對自己手中的那件無價之寶仍舊無話可說。

如上所述,早在問世之初,《自然辯證法》正文之前就有梁贊諾夫親自撰寫的長篇序言,它奠定了梁贊諾夫的“全世界自然辯證法公認的祖師爺”地位。同樣,在1941年新版《自然辯證法》之中,也有“聯共(布)中央直屬馬克思、恩格斯、列寧研究院”署名的序言——它被曹葆華、于光遠等人順手拿來,當作1955年譯本的“代序”。儘管上面這兩篇序言似乎已經把對該書應該說的話都說得差不多了,但與“于光遠等譯編本”同年問世的《馬恩全集歷史考證版》第二十六卷仍舊發表了一篇超長“導言”(Einleitung)【467】,外加“編者附言”(Editorische Hinweise)【111】,和一篇類似跋語的考證文章,《創造與傳統》(Entstehung und Überlieferung)【468】。與之相比,“于光遠等譯編本”顯得相當寒酸,不僅前言位置一片空白,即使是《後記》,也短得不能再短。而許良英那篇“四不像”,如前所述,就其內容而言,除了對胡克的批判之外,基本上沒有超過梁贊諾夫的序。

實際上,連杜畏之都在自己的譯本之前寫了一篇“譯者的序”。不僅如此,他還在書尾附上了一篇長達四萬餘言的論文,題為《辯證法與相對論》——其目的,就是要證明恩格斯的《自然辯證法》確實“是辯證唯物論在自然領域中之最深入的一次偵察。”看看他的這段話:

“沒有絕對的運動,一切運動都是相對的。沒有絕對靜止,一切靜止都是相對的。沒有運動便沒有靜止,沒有靜止也不會有運動,運動和靜止是緊相關聯的。不像牛頓及一般玄學的思想家所想像的那樣毫無瓜葛的兩個對立物。這一個矛盾之兩端違背了非辯證家的意志,聯在一起,打成一片,溶為一物了,玄學家以為他們是不相連的,不相入的,可以相失的,現在知道不然了。對立之互相融合——這不是水清見底的辯證的結論嗎?”【321, p.601】

在于光遠的一生中,可曾寫出過如此“辯證”的話嗎?與只在河南大學學習了半年、在莫斯科中山大學學了三年——所學專業顯然不會是自然科學專業——的杜畏之相比,清華大學物理系科班畢業生、畢業論文專門研究相對論、該論文還曾被愛因斯坦本人親自審閱【2】【385, p.13】【469】的于光遠豈不是當時全中國最適合寫作“辯證法與相對論”這類文章的那個人嗎?可是,終其一生,于光遠既沒有發表過《〈自然辯證法〉序》這樣的綜述性文章,也沒有發表過《辯證法與相對論》這樣的專論性文章。

事實是,在四十年代,連只念過六年私塾的徐特立都能夠總結出“從牛頓的力學、光學中看來,他的成功是由於具備了兩個基本工具:第一個基本工具是數學,第二個基本工具是當時發達了的工廠手工業,天文、航海運輸的經驗。”【470】而一生都在書本中生活的于光遠最最仇恨的東西就是“經驗”、“經驗主義”。

到了六十年代,一個名叫林萬和人還撰寫了一篇長文,其中大部分篇幅用於討論“恩格斯的‘自然辯證法’一書的體系和結構問題”。【471】一個沒有翻譯過《自然辯證法》的人都能夠長篇大論地討論該書的體系和結構問題,但一個專門翻譯並且“編排”《自然辯證法》之人卻對之一言不發,這不奇怪嗎?

總而言之,如果非要給“中國自然辯證法”找個“祖師爺”的話,那這個人首先應該是杜畏之,而不是于光遠。而“中國自然辯證法學派”之所以會演變成“中國科學納粹”以及“方舟科邪教”的總後台,最重要的原因就是根子不正——所謂的“上梁不正下梁歪”。最最好笑的是,許良英那篇“四不像”的結尾部分這樣寫道:

“自然辯證法跟馬克思主義的其他組成部分一樣,本身是科學的。科學是讓人研究的,而不是要讓人供奉起來膜拜的。它來源於實踐,並且隨時受着實踐的檢驗。它不是僵化的教條和空洞的說教,而是實際的行動的指南。它是要使人擴大眼界,活躍思想,而不是要使人墨守成規,固步自封。它是自然科學的前哨和後衛,並且要不斷從自然科學中吸取養料,隨着自然科學的發展而發展。”【109】

在今天,這段話無論怎麼看都像是在譏諷于光遠,因為他就是要把《自然辯證法》當作“僵化的教條和空洞的說教”,“使人墨守成規,固步自封”,而堅決不去研究它,拒不“從自然科學中吸取養料”去發展它。

2、行更難

實際上,根據于光遠的親兵嫡系——“中國社會科學院哲學研究所自然辯證法研究室”——編輯的《自然辯證法參考資料目錄索引(1949-1978)》一書,在1949-1978那三十年間,于光遠只發表了如下“自然辯證法參考資料”文章:

于光遠:《外間世界、高級神經活動與心理現象》,《哲學研究》1956年5期 于光遠:《人在變革自然界中的能動作用》,《自然辯證法研究通訊》1958年3期 于光遠:《開展自然辯證法的研究工作》,《學術月刊》1958年6期 于光遠:《學習毛澤東哲學思想,改造科學研究方法》,《紅旗》1965年9期 于光遠:《談談“科學種田”與“民主種田”》,《光明日報》1978年5月14日

也就是說,祖師爺于光遠的任務只是號召別人去“開展自然辯證法的研究工作”、“五年內編出三本自然辯證法方面的論文集”【472】、探討“自然界的規律性”、發掘“辯證唯物主義諸範疇在各種自然現象中的體現”——這是他主持制訂的“十二年規劃”所規定的任務——,而他本人則主要負責玩弄馬克思恩格斯關於喝酒的“理論”。難怪連他會以“發起家”自詡。【473】

實際上,于光遠的嫡系親兵極大地美化了自己的祖師爺——在知網上查到的結果更是慘不忍睹:在1980年以前,于光遠只發表了一篇以“辯證法”為主題的文章,即《開展自然辯證法的研究工作》;在那之後的三十多年,于光遠發表的“辯證法”文章也僅有17篇,大約每兩年一篇。但實際上,在那18篇文章中,除了《要靈學,還是要自然辯證法?》之外,沒有一篇可以算得上“學術論文”,它們大多都是不着邊際、信口開河般的高談闊論——所謂的“講話”(見下表)。

實際上,在那些文章中,最最讓人瞠目結舌的就是于光遠為一部想象中的《自然辯證法辭典》撰寫的條目:《農業》、《食物》、《飼料》、《水》、《自然》。也就是說,在于光遠的心目中,“自然辯證法”不僅僅是個可以囊括萬物的“大口袋”,它實際上還是一張鋪天蓋地般的大炕席,能夠席捲一切、包容萬物。這聽上去雖然像是笑話,但看上去卻是骨感十足的事實:科學文化人田松就說,“中國的自然辯證法是一個很大的學科,比科學史大多了,能大到一千倍。”【45, p.177】所以“中國青年自然辯證法工作者”的帶頭人吳國盛後來建議那些“自然辯證法家”們改行搞科學史。(同上。)好在那些人大都是萬金油,抹到那裡都能沾得上、貼得牢。據范岱年講,在“改革開放以後”,那些在自然科學哲學問題等領域“重新煥發了活力,開展了許多開創性和奠基性研究工作,形成了優良的學術傳統”的“老一輩學者”,只有這麼幾個人:“許良英、趙中立、范岱年、侯德彭等,”而已。【474】換句話說就是,于光遠對於“科學哲學”沒有做出任何實質性的貢獻。

前面提到,蘇聯首席“自然辯證法”專家凱德洛夫從1925年起就開始研究《自然辯證法》,他在1952年出版了《論恩格斯的〈自然辯證法〉》一書,該書兩年後再版。【475】1973年,這本書在擴充了近一倍之後重新出版。【476】從1952年到1973年,不正是于光遠奠定其“中國自然辯證法學派祖師爺”地位的那段時光嗎?為什麼他兩手空空,而在“自然辯證法學派”都不存在的蘇聯,凱德洛夫卻能夠“碩果”不斷?實際上,凱德洛夫不僅專門研究《自然辯證法》,他還著有《恩格斯與自然科學的辯證法》【477】,還曾著有《怎樣學習列寧的〈唯物主義和經驗批判主義〉一書》【478】。據于光遠自己講,《唯物主義和經驗批判主義》是他“從事馬克思主義理論研究”的兩本啟蒙教材之一。【479】但就像是吃了一輩子《自然辯證法》的老本但卻對之毫無研究一樣,于光遠對那本以“唯批”聞名的“名著”也是沒有任何研究成果。

蘇俄非“祖師爺”凱德洛夫的“恩格斯《自然辯證法》研究” 在1947-1973年間,蘇聯科學哲學家凱德洛夫出版了至少三本關於恩格斯及其自然辯證法的專著,並且主編了一本相關教科書。

實際上,不要說與蘇聯人凱德洛夫相比,即使與他的手下龔育之相比,于光遠的“自然辯證法研究”也相形見絀。還是根據那本《自然辯證法參考資料目錄索引(1949-1978)》,龔育之在1956-1965這十年間發表了以下20篇論文:

《自然界各種運動形態和科學分類問題》,《自然辯證法研究通訊》1956年創刊號 《開展自然辯證法的研究工作》,《人民日報》1956年12月26日 《哲學對自然科學工作者究竟有什麼影響?》,《自然辯證法研究通訊》1957年4期 《關於"化學中元素概念的演變"一書》,《自然辯證法研究通訊》1957年4期 《歷史唯物主義與科學工作的改革》,《自然辯證法研究通訊》1958年3期 《關於牛頓的"第一推動力"》,《新建設》1958年11期 《論自然界物質運動形式的相互關係》,《自然辯證法研究通訊》1959年3期 《關於社會階級對自然科學的影響問題》,《自然辯證法研究通訊》1959年8期 《對於為"科學而科學"思潮的一些歷史考察》,《新建設》1959年9期 《自然科學的發展與生產的關係》,《紅旗》1959年12期 《現代唯物主義科學觀與唯心主義科學觀的鬥爭》,《自然辯證法研究通訊》1960年1期 《自然科學與世界觀》,《新華月報》1961年9月號 《關於自然科學的唯物主義》,《文匯報》1962年6月3日 《關於認識中的肯定否定問題》,《新華月報》1962年6月號 《對自然辯證法研究的一點意見》,《人民日報1962年9月9日 《認識曲折發展的一種形式——試論燃素說、熱質說等自然科學前期歷史上的相對錯誤的學說》,《文匯報》1963年1月11、12日 《關於物理學家秦斯的哲學觀點》,《哲學研究》1963年5期 《馬克思主義者關於科學實驗的論述〈草稿〉》,《自然辯證法研究通訊》1964年1期 《試論科學實驗》,《紅旗》1965年1期 《關於物質的無限可分性》,《紅旗》1965年9期

除此之外,上海人民出版社還在1961年出版了龔育之的《關於自然科學發展規律的幾個問題》一書。僅看標題,並且將之與于光遠後來發表的那些“自然辯證法”文章的標題進行比較,就算你對“自然辯證法”一無所知,你也能明白這兩個人之間的差距到底有多大,因為他們探討的問題,一個像是初等代數那麼淺白,另一個卻像是高等數學那麼深奧。顯然是與此有關,在八十年代,于光遠是中國社科院的政治經濟學博導,而龔育之則是自然辯證法博導。最好笑的是,在幫刊《自然辯證法研究》上,有《龔育之對自然辯證法等學科的貢獻》【480】這樣的文章,但卻沒有《于光遠對自然辯證法等學科的貢獻》這樣的文章——相應的文章是龔育之的夫人孫小禮撰寫的《長功夫、大功夫、硬功夫和苦功夫:于光遠與自然辯證法》,其中講的主要是于光遠對“自然辯證法事業”的“貢獻”;並且,在那篇長達萬餘字的文章中,孫小禮沒有舉出一篇于光遠研究自然辯證法的代表作。【457】所以說,雖然龔育之在表面上對于光遠畢恭畢敬,甘拉第二小提琴;但在內心,他肯定對于光遠心懷不屑,所以他才會在私下裡讓“他離開馬克思主義就沒飯吃了”【481】這樣的話脫口而出。也就是說,在龔育之看來,于光遠之所以會張口閉口“馬克思主義”,主要是為了“噉飯”——就像方舟子張口閉口“科學”一樣。

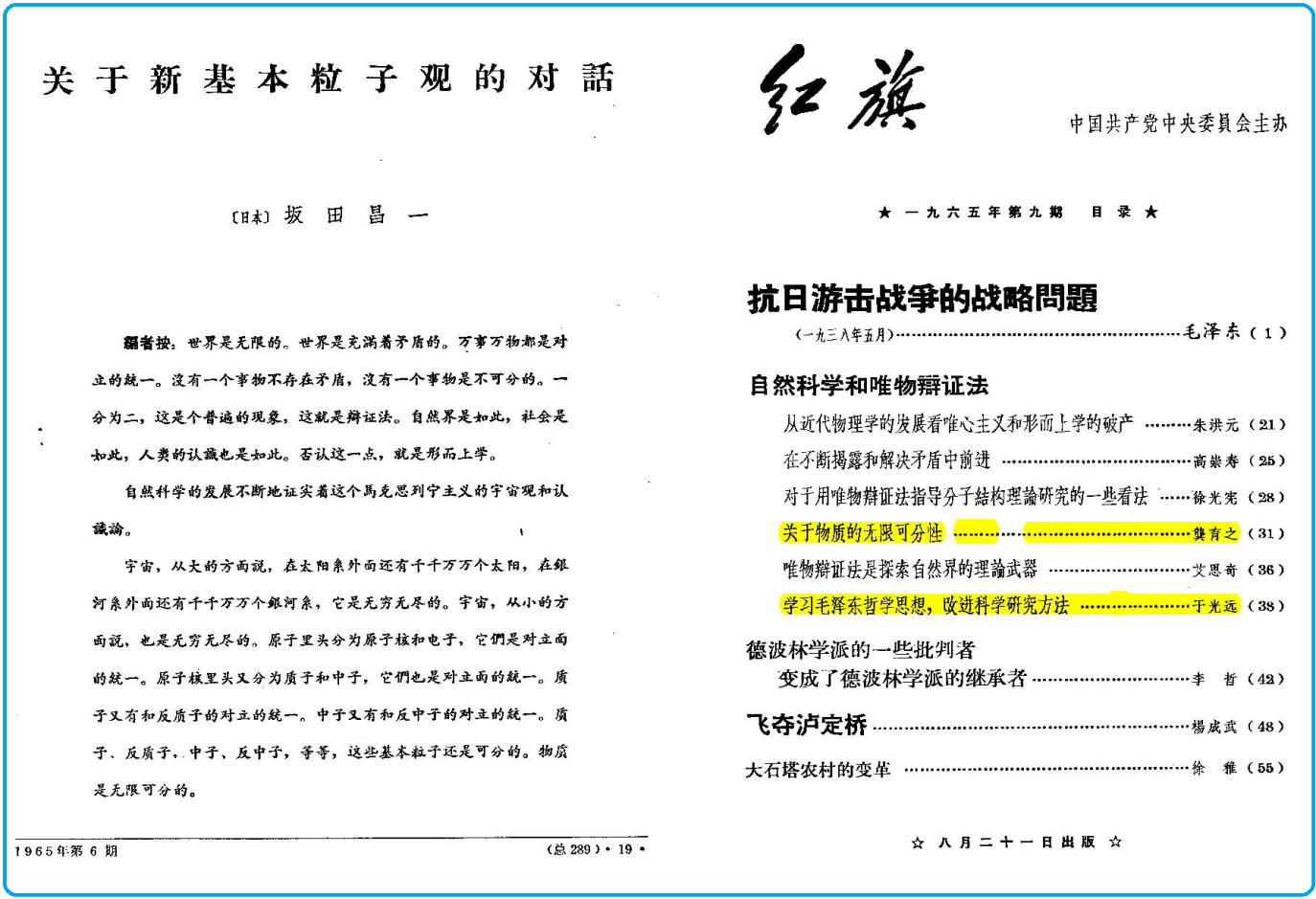

實際上,看不起于光遠之人不大可能僅僅是龔育之。1964年,毛澤東就坂田昌一的《基本粒子的新概念》一文召見于光遠和周培源發表談話,結果導致“于光遠他們就大做文章”。【482】最終,這篇文章在《紅旗》雜誌上重新發表,但在文章之前,有一篇氣勢恢宏的編者按語:

“世界是無限的。世界是充滿着矛盾的。萬事萬物都是對立的統一。沒有一個事物不存在矛盾,沒有一個事物是不可分的。一分為二,這是個普遍的現象,這就是辯證法……”。【483】

關於那個按語的作者,龔育之一直比較謙虛,沒有說是自己起草的,而是說“我們”。【484-485】而于光遠則極少談論那件事,即使談論,也不提其作者是誰這碼事兒。【418】倒是何祚庥說,“龔育之根據毛澤東的幾次講話,包括毛澤東1957年在莫斯科國際共產主義運動會議上的講話,起草了一個《紅旗》雜誌《編者按》,並最後由于光遠定稿。”【486】那樣的文字——在當時,它就被視為“最高指示”【487】;即使在今天,仍有人以為那是“毛主席……親自寫的”【488-489】——,于光遠大概搔破腦皮也寫不出來,所以他相當於起了一個大早,但卻連晚集都沒有趕上。八十天后,《紅旗》雜誌第九期在“自然科學和唯物辯證法”這個大標題之下發表了六篇文章,龔育之的文章題為《關於物質的無限可分性》,而于光遠的文章卻題為《學習毛澤東哲學思想,改進科學研究方法》。你若是毛澤東,你會怎麼看這兩個人?

立竿見影、相形見絀 為了迎合毛澤東對“無限可分”、“一分為二”哲學思想的痴迷,于光遠一手挑起了1965年的“坂田昌一熱”。1965年6曰1日出版的第六期《紅旗》雜誌全文發表了坂田昌一《關於新基本粒子觀的對話》,並且附加長篇編者按語。雖然該按語出自龔育之之手,當時不知內情的讀者卻幾乎一致認為那是毛澤東的手筆。1965年8月21日出版的第九期《紅旗》雜誌發表了六篇關於“自然科學和唯物辯證法”的文章,它們的作者都是參與其事的人,龔育之的文章哲學氣味十足,題為《關於物質的無限可分性》;而于光遠的文章則明顯“形而下”,題為《學習毛澤東哲學思想,改進科學研究方法》。後來的“實踐”表明,毛澤東當時的着眼點根本就不是什麼“科學研究”。注意:那六篇文章的總標題是《自然科學和唯物辯證法》,而不是《自然科學和自然辯證法》。

其實,于光遠的那篇學術論文,《要靈學,還是要自然辯證法?》——它被其擁躉“精選”為“《自然辯證法》研究”的六篇典範文獻之三【301, pp.231-245】——,是一個更大的笑話。不言而喻,那篇文章的主旨就是“反偽”,並且是運用“自然辯證法”來反偽。而于光遠的主要招數,也不過就是先把“人體特異功能”打成“靈學”,然後用恩格斯的《神靈世界中的自然科學》這篇文章當作核武器——對于光遠來說,它不僅是“從根本上破除偽科學的理論武器”,而且還是“重振自然辯證法雄風”的鼓風機【19】——,對它狂轟濫炸。于光遠當然不會告訴自己的讀者這個秘密:與《從猿到人》一樣,《神靈世界中的自然科學》根本就不是“自然辯證法”文章,而是恩格斯在“反杜林”時撰寫的一篇未曾發表的文章,它之所以出現在《自然辯證法》手稿之中,唯一原因就是恩格斯找不到它的可去之處。實際上,恩格斯對這篇文章在“自然辯證法”中的地位都搞不定,所以他才會先是把它放到第二捆中、然後又把它挪進第三捆。【490】也就是說,于光遠最最借重的兩篇《自然辯證法》文章,恰恰就是《自然辯證法》一書中與“自然辯證法”距離最遠、甚至可以說與之毫不相干的文章。

更好笑的是,恩格斯那篇文章的標題是“Die Naturforschung in der Geisterwelt”,俄文譯為“Естествознание в мире духов”,英文譯為“Natural Science and the Spirit World”,中文則大同小異:杜畏之將之譯為《精神世界中之自然科學》【321, p.437】,鄭易里將之譯為《精神世界中的自然科學》【329, p.40】,而曹葆華、于光遠、謝寧則將之譯為《精神世界中的自然科學》【404, p.29】。可是,到了1966年,人民出版社出版了中央編譯局翻譯的《馬克思恩格斯選集》第三卷,那篇文章被譯為《神靈世界中的自然科學》。在“反偽”之初,于光遠似乎沒有意識到這個翻譯的巨大意義,所以他在對“偽科學”嘮嘮叨叨搞他拿手的“哲學評論”時,仍舊沿用“精神世界”這個翻譯。【491】但很快,于光遠就從“神靈世界”中獲得了靈感,於是一口咬定“人體特異功能的研究就是靈學的一個變種;靈學是一門偽科學”。【492】順理成章地,他把自己的譯名扔進垃圾桶,而改用中央編譯局的譯名。如果你還記得于光遠在“反對四人幫”、“為企業家說話”時所使用的招數之一就是曲解“經典作家”的文字的話,你就會明白,于光遠這是前車後轍,慣性使然——所謂的“故伎”。同樣,于光遠的關門弟子方舟子“反偽”的利器之一也是在外文翻譯上搗鬼,如在前文中已經介紹過的“另類醫學”、“非常態遺傳”。【199】而一個以“學者”自居之人之所以要搞這種下三濫“戲法”,只有一個可能的原因,那就是,他們無法通過光明正大的、堂堂正正的、規規矩矩的“科學方法”來達到自己的目的。

3、中國特色

據龔育之的夫人孫小禮說,“1996年,在慶祝于光遠從事學術工作六十周年時,我得知他在自然辯證法方面的文章經初步匯集就有228篇!”【457】儘管這個數字很可能真的如孫小禮所說,“即使是專業自然辯證法工作者也是一輩子難以企及的!”,但就其質量來講,則其中沒有一篇能夠“企及”西方馬克思主義的水平。事實是,于光遠幾乎從來不提“西方馬克思主義”,遑論對他們“誣衊”恩格斯及自然辯證法的觀點予以駁斥。為什麼呢?因為他覺得“盧卡奇寫的東西……文字很不好懂”。【240】實際上,根據讀秀數據庫,從1988年到2022年,中國高等院校總共出產了250篇標題中含有“盧卡奇”三字的碩士學位論文,其中第一篇就題為《盧卡奇與馬克思主義辯證法——試評〈歷史和階段意識〉》。【493】如果連數以百計的本科畢業生都能夠研究盧卡奇,而在中國社會科學界首屈一指的“著名馬克思主義理論家”、博導、院士卻說自己讀不懂盧卡奇的文章,這不奇怪嗎?

1980年,于光遠曾到意大利訪問。有一天,一個意大利中學生給于光遠等人當導遊。於是就有了下面這個故事:

“我問他的歲數,知道他才17歲,正在中學學文科,還要學習一年才畢業。為了了解意大利中學的教育程度和他本人都學過些什麼,我便問他,在中學他們是否學習過哲學史。他告訴我,他們學校有這樣一門課程,從古希臘、古羅馬哲學學起,一直學到當代的意大利和歐洲的哲學。我想到,意大利曾經是法西斯魔王墨索里尼統治的地方,想起了尼采,想起了尼采的《扎拉斯圖如是說》、《善惡的彼岸》……。於是我問他:

“‘學了。’他說。

“他的回答出乎我的意料。他說:‘不能簡單地這麼說。尼采是主張“超人”哲學,認為世界上有什麼“超人”,“超人”創造歷史,可以奴役群眾。墨索里尼、希特勒當然喜歡他。但是法西斯是一種反動的政治思潮,而尼采哲學裡並沒有那樣的政治內容。’”【494】

假如那位意大利中學生知道向他提問的人是“中國的亞里士多德”的話,他一定會為自己的無知感到萬分慚愧。

所謂“尼采的哲學是墨索里尼、希特勒法西斯主義的哲學基礎”這一說法,源於三十年代的蘇聯。例如,1939年出版的《蘇聯大百科全書》第42卷的“尼采”詞條第一句話就把他定性為“德國唯心主義哲學家,新興帝國主義時期地主—資產階級反動派最直言不諱的思想家之一,革命無產階級、民主和社會主義的死敵。”【495】該詞條的正文提到“法西斯”三次、“納粹”兩次。可是,“自從五十年代中葉以來,經羅斯(Richard Roos)、施萊西塔(Karl Schlechta)、蒙梯納里(Mazzino Montinari)等人的考證,已經查明,尼采的妹妹伊利莎白·福爾斯特—尼採在出版尼采遺著時多有篡改, 在解釋尼采思想時故作歪曲, 為納粹利用尼采哲學提供了方便。”【496】所以,到了七十年代,不僅在美國很難找到關於尼采的負面評論【497】,連蘇聯人也已經放棄了自己先前的觀點。在1974年出版的《蘇聯大百科全書》第18卷中,“尼采”詞條的第一段話變成“德國哲學家、非理性主義和唯意志論的代表人物、詩人。曾就讀于波恩大學和萊比錫大學。1869–79 年任巴塞爾大學古典語言學教授。尼采創作活動於 1889 年因精神疾病而中斷。”【498】該詞條通篇只提到“法西斯”一次:“尼采主義也被德國法西斯主義的思想家所利用。”【499】顯然,在向意大利中學生提問之時,于光遠的“知識”還停留在三、四十年代。

最好笑的是,在“五十年代中葉”以前,將尼采“納粹化”最賣力氣的那個人很可能就是盧卡奇——在1934-1952年間,每隔九年他就發表一篇將尼采哲學與法西斯主義聯繫到一起的文章。【497】【500-501】也就是說,儘管于光遠以讀不懂盧卡奇為由迴避盧卡奇對恩格斯的批評,但盧卡奇卻通過自己的其他言論直接或間接地影響到了于光遠。或許這就是恩格斯所說的“死後報復”。誰說自然辯證法不靈驗?

如上所述,在恩格斯的所有著作之中,最受後人詬病的那本書就是《自然辯證法》。且不說“修正主義”祖師爺伯恩斯坦,也不說“西馬”祖師爺盧卡奇,只說蘇聯的一位名叫薩莫伊洛夫(Александр Филиппович Самойлов, 1867-1930)的生理學家。1926年5月,薩莫伊洛夫在《在馬克思主義旗幟下》雜誌上發表了一篇長文,題為《自然辯證法與自然科學》。這是該文的最後一句話:

“如果你們能夠在某種程度上證明辯證法可以更快地達到目標,則你們明天就會發現,沒有一個科學家不信奉辯證法。”【502】

至今,全世界的“你們”——即主張科學家必須接受“自然辯證法”的指導的那些人——之中,沒有任何一個人敢於接受這個挑戰。而在薩莫洛夫之後七年,一個名叫陳范予的中國人也提前在“中國自然辯證法研究會”的大門前豎立了一座珠穆朗瑪峰。如上所述,對於陳范予的那些不恭之詞,從祖師爺于光遠到他的成千上萬名徒子徒孫,全都裝聾作啞,不置一詞。只有在講述“中國自然辯證法史”時,龔育之才不得不寫上這麼幾筆:

“三十年代初中國思想界展開了一場關於唯物辯證法的論戰。論戰是由張東蓀等人挑起的, 他們擺開陣勢, 組合力量, 從各方面向正在中國廣泛傳播的唯物辯證法進行批判。參與論戰的, 在政治和思想背景上情況十分複雜。中國共產黨領導下的馬克思主義哲學家在論戰中批判各種錯誤思潮, 在理論上取得很多成績。這場論戰也涉及自然辯證法。一九三三年五月和六月, 陳范予發表題為《辯證法與自然科學》的連載文章(上海《大陸》月刊), 自稱‘根據自然科學的立場’ , 根本否定辯證法在自然界存在, 進而否定‘辯證法本身’和‘馬克思主義全部理論’。同年八月, ‘社聯’成員主辦的上海《現象》月刊發表白亦民的《辯證法與自然科學——評陳范予先生》, 對陳文的觀點進行了系統的反駁。這篇文章一九三四年一月在上海《新中國》月刊重登時, 註明‘待續’, 但續文未見發表。而陳范予卻在一九三四年三、四月又寫了《自然辯證法再批判》, 發表於《新社會科學》季刊, 這個雜誌是南京正中書局發行的。”【285】

到了四十年代,英國著名哲學家以賽亞·伯林 (Isaiah Berlin, 1909-1997)出版了一本馬克思傳記,其中這樣評價恩格斯:

“恩格斯是一位多才博覽之人,他通過勤奮獲得了相關主題的一些基礎知識,但他對這些主題的探討並沒有什麼亮點。特別需要指出的是,他試圖證明兩個負數的乘積為正數的數學規則受黑格爾三大定律支配的野心,使後來的馬克思主義者感到異常尷尬,因為他們發現自己承受着一項不可能完成的任務,即捍衛一種古怪的觀點,它從來就不曾出現在馬克思本人的任何作品之中。我們今天的馬克思主義物理學和數學,就像笛卡爾物理學一樣,在一場偉大的智力運動的發展過程中形成了一個奇特而孤立的飛地,具有古玩的而不是科學的興趣。更重要的是,恩格斯版本的唯物主義歷史觀,雖然忠實地發展了馬克思對自由主義或唯心主義史學的攻擊,但它比馬克思關於這個主題的大部分著作,尤其是他早年的著作中,要更機械論和粗暴的決定論得多。”【503】

到了八十年代,胡克透露了這樣一個細節:在他的《辯證法與自然》發表後,他本人受到了歐洲馬克思主義者霍克海默(Max Horkheimer, 1895-1973)等人的批評。胡克於是將那些人請到紐約座談:

“我記得我們一再要求霍克海默爾和波洛克澄清他們關於辯證法含義的囉嗦且含混描述。在兩次座談中, 霍克海默爾在大部分時間成為研究所的代言人, 馬爾庫塞則一言不發。我一再請求無論在什麼領域, 舉出一個在科學上為真而在辯證法上為誤的陳述, 或舉出一個在辯證法上為誤而在科學上為真的陳述, 但沒有一個人能夠做到這一點。”【504】

也就是說,在胡克看來,對於那些堅信自然辯證法的人來說,他們的首要任務就是證明辯證法比科學具有優越性,否則的話,人們為什麼要多此一舉,學習什麼勞什子“自然辯證法”?而作為“中國自然辯證法公認的祖師爺”,于光遠難道可以推卸回答這個問題的責任嗎?可是,終其一生,他都假裝這個問題並不存在。

從2010年到2016年,山東大學出現了三篇專門研究于光遠的碩士論文,它們分別研究于光遠的學術生涯、馬克思主義觀、自然辯證法思想。下面這段話是對于光遠在“中國自然辯證法”方面所做出的貢獻的總結:

“于光遠作為中國自然辯證法學派的創始人,對於學科思想的發展有許多創造性的貢獻。他指出中國的自然辯證法是一個科學群,主要對自然科學中的哲學問題進行研究,但從中國自然辯證法發展需要出發,又可以將學科的研究範圍進行擴展,科學和哲學在不斷發展,自然科學中的哲學問題理應相應的發展豐富;中國的自然辯證法學科特別重視對‘人工的自然’和‘社會的自然’的研究,倡導不同學科之間、學科工作者之間的聯盟,特別強調自然科學和社會科學的聯盟,重視以學科的發展和學術成果來推動中國特色社會主義現代化建設。于光遠從自然辯證法的角度來反對偽科學,通過系統地研究偽科學,揭穿偽科學,最終反對偽科學。這些都為學科理論的發展打下了較為堅實的基礎,對中國自然辯證法思想的進步發展具有重要的理論意義。”【505】

不論怎麼理解,這段話都在說明這樣一個意思:于光遠在理論上對自然辯證法本身沒有做出任何實質性的貢獻。實際上,作為一個“創始人”,于光遠首先應該做的事情就是證明“自然辯證法”確實是馬克思主義哲學中的一個“重要組成部分”——哪怕僅僅是一個“組成部分”也好——;其次,他應該證明恩格斯的那些論斷對當今科學研究到底具有怎樣的價值或意義;第三,他還應該舉出哪怕是一個例子來證明,運用自然辯證法確實能夠推動和促進科學的進步和發展。放着這三件事不去做,而是侈談什麼“自然辯證法是馬克思主義的重要組成部分”、“自然辯證法是科學”、“自然辯證法研究自然的辯證法和自然科學的辯證法”,無異於痴人說夢。而事實是,于光遠在這三個方面的成績單完全是一片空白。

4、左右逢源

實際上,于光遠不僅對遠在歐洲的“西馬”、早在民國時代的陳范予雙目緊閉,他對自己麾下的將士們也無法管束。

如上所述,1985年春,北京大學自然辯證法碩士學位研究生吳國盛起草了一篇《青年自然辯證法宣言》,將“中國自然辯證法”貶得一錢不值。好像是要給吳國盛的觀點提供佐證似的,剛剛創刊的《自然辯證法研究》雜誌刊登了一份“研究生自然辯證法考題選”,其中的第一道題是:

“簡述:恩格斯在《自然辯證法》‘導言’中關於‘兩個提升’的思想。”【506】

也就是說,在當時的中國,頂尖教育機構還在通過檢驗考生能否背誦十九世紀的一個自然哲學家的某些論斷來選拔、培養“高級人材”。這不就是所謂的“焚琴煮鶴”式教育嗎?

更好笑的是,緊接着上面那期,《自然辯證法研究》又刊登了一份“研究生自然辯證法試題選編”,其中的第一道題是:

“辯證唯物主義認為,實踐標準是不確定的,這就與______劃清了界限;實踐標準又是確定的,這又與______根本不同。”

如此不要臉的考題,把“辯證法”的本質暴露得清清楚楚:它對於任何問題都可以給出兩種截然不同、完全相反的答案;更要命的是,這兩種截然不同、完全相反的答案全都是正確答案;並且,如果僅僅給出一個答案,那就不符合“辯證法”。換句話說就是,如果你不會自扇耳光、自食其言的話,你就永遠都理解不了“辯證法”,遑論“自然辯證法”。所以,中國蘇聯問題專家金雁說:“什麼叫‘辯證法’呢?俄國老百姓都知道它的確切含義是‘人嘴兩張皮,說什麼都有理’。”【508】而吳國盛所說的“極其可悲”,大概就在這裡。

據吳國盛那份“宣言”的注釋,該文“原擬發表於《自然辯證法通訊》,未就。”據《自然辯證法通訊》當時的常務副主編范岱年說,“于光遠給我們《通訊》的一個指示,就是不許登鼓吹特異功能的文章,若登他就不兼主編了。”【14】而吳國盛的文章“未就”的原因,到底是因為范副主編收到了于光遠的密令,還是因為有其他原因,我們無從得知。我們確切地知道的是,雖然“祖師爺”沒有公開訓斥吳國盛,但吳國盛卻是第一個慘遭祖師爺的狗腿子方舟子“打假”的“科學文化人”。【358】

到了1986年,“青年自然辯證法工作者”們幾乎到了集體造反的地步。這年夏初,中國社會科學界的頂級刊物《中國社會科學》發表了劉兵等人的文章,《對查汝強同志兩篇文章中一些自然科學問題的商榷》。【509】幾乎同時,《自然辯證法通訊》發表了仲維光的《是自然辯證法,還是黑格爾的自然哲學?——對查汝強同志兩篇文章的質疑》。【510】誰都知道,那些年輕人的背後是許良英和方勵之,而查汝強的身邊是何祚庥,背後則是于光遠。

查汝強雖然不是于光遠的嫡系弟子,但他對于光遠的作用,卻遠遠超過他親手培養出來的任何一位弟子——說他是于光遠的“左膀右臂”很可能低估了他的身價。據范岱年說,查汝強是“中國自然辯證法學派”中見過波普爾本人的唯一一人;並且,他還是中國自然辯證法研究會責國際交流部的最早負責人。【511】不僅如此,查汝強對于光遠忠心耿耿,反右期間曾因為害怕遭到于光遠的冷眼而與右派妻子毅然離婚;直到去世前,他還公開承認自己“後半生的學術研究生活”是于光遠“開始”的。【512】而“青年自然辯證法工作者“之所以要對查汝強群起而攻之,最主要的原因就是“老查是堅持馬克思的基本哲學觀點的,並且為這樣的觀點寫作”——對此,于光遠在幾年後承認,“我是贊成他的這種基本觀點的。”【513】可在當時,他卻既沒有向查汝強伸出援手,也沒有站出來親自捍衛“恩格斯尊嚴”或“自然辯證法尊嚴”。

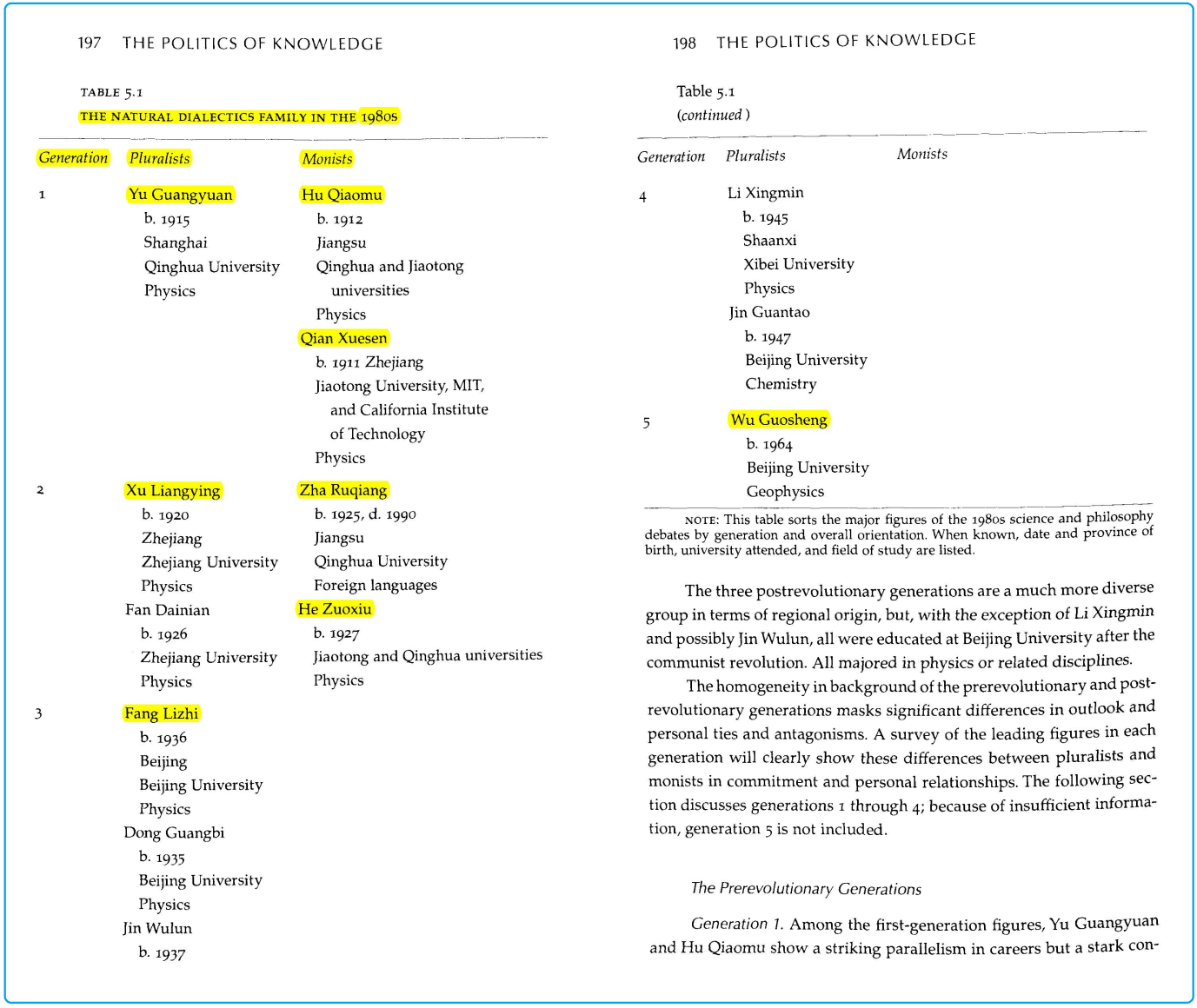

于光遠之所以置身事外,當然可以解釋為他在擺“祖師爺”的譜,或者意在鼓勵公開辯論,自由爭鳴——就像方舟子在某些時候,如受害人打上門來時,謊稱他自己“不過是提供了個爭論平台”【514】、“新語絲只是提供一個爭論的平台”【515】一樣。但同樣的,它也可以解釋為他對那場辯論插不上嘴,或者不願意讓世人知道他與“左棍”們站在同一條戰壕中這個事實。實際上,恰恰就是因為把自己隱藏得很深,所以美國人萊曼·米勒(Lyman Miller, 1944-)才會把他列為自然辯證法學派中“多元論者”(Pluralists)——意即“改革派”、“自由派”、“開放派”、“開明派”——的始祖,與許良英、方勵之、吳國盛同屬一系,與胡喬木、查汝強、何祚庥這些“一元論者”(Monists)——即“保守派”、“守舊派”、“極左派”、“毛派”——相對立。【516】顯然,這位曾在美國中央情報局當了十多年分析師的中國問題專家被中國的大玩學家玩得懵了圈。也難怪《紐約時報》會造謠說于光遠之所以沒有當上中宣部長是因為他“太自由”。【517】

霧裡看花,隨心所欲 美國的中國問題專家米勒(Harold Lyman Miller, 1944-,變性之後改名 Alice Lyman Miller)曾在中央情報局任職長達16年,並且曾在霍普金斯大學、海軍研究生院任教。1996年,他的專著《後毛時代中國的科學與異端》由華盛頓大學出版社出版。在書中,米勒把中國自然辯證法學派分為兩大系統,而于光遠就是“多元論派”——它是“改革開放、民主自由”的代名詞——的鼻祖,其後代分別為第二代許良英、范岱年,第三代方勵之、董光璧、金吾倫,第四代李醒民、金觀濤,第五代吳國盛。與“多元論派”對立的那個系統叫作“一元論派”,意即“專制保守”、“愚昧教條”,其代表人物為胡喬木、錢學森、何祚庥、查汝強。米勒當然不會告訴世人,儘管于光遠在口頭上對“左棍”恨之入骨,但終其一生,他都是何祚庥和查汝強的最強大靠山,而與許良英、方勵之等人保持着最大的距離。事實是,為了利用政治權力迫害吳國盛,于光遠的狗腿子方舟子曾妄圖利用米勒的這本書書名中的“dissent”一詞把吳國盛打成“持異議者”、“持不同政見者”。【518】

確實,在當時,連幾年前被他請來撰寫那篇“四不像”的許良英也反了:

“此外,還有一個較為普遍的現象是,不少同志還沒有完全從本本主義解放出來,多多少少還受着唯書、唯上、唯權的真理觀這條精神鎖鏈的束縛。在自然辯證法領域中,他們把《自然辯證法》當作《聖經》,書中每一個論點都被視為真理,看不見100年來自然科學和人類社會的巨大發展。……恩格斯的《自然辨證法》,無疑是一部論述自然科學的歷史和哲學問題的有劃時代意義的著作,處處閃耀着真理的光芒。但對照一下科學發展的歷史事實,仔細檢驗起來,不難發現,書中不僅有些論點在今天已經過時了,而且還有不少地方,即使在當時也不符合那個時代的科學水平。”【47】

據許良英為該文寫的“題記”,這篇文章是他在1986年3月為論文集《自然辯證法往何處去?》而寫的;該文集因為“反自由化”鬥爭而被迫拆版,主要原因就是這篇文章。而據吳國盛的《80年代自然辯證法界爭論備忘錄》,《自然辯證法往何處去?》共有12篇文章,其作者除了許良英外,還有李醒民、劉兵、董光壁、韓增祿、吳國盛、陳恆六、范岱年、梁志學等人。【519】僅看這些人,你就會明白他們要把“自然辯證法”引向“何處”了。

實際上,這個剛剛“完全從本本主義解放出來”的許良英,幾年前曾痛罵自己的偶像愛因斯坦,因為他沒有給予《自然辯證法》高度評價:

“愛因斯坦囿於資產階級的偏見,根本不理解《自然辯證法》這部輝煌文獻的深刻內容和偉大意義,結果作出了完全錯誤的評論。……對恩格斯的《自然辯證法》手稿的任何污衊,當然無損於《自然辯證法》所揭示的真理的光芒,同時也絲毫抹煞不了這部偉大的著作對現代自然科學發展的偉大指導意義;真正‘可笑的’,恰恰是愛因斯坦的無知和他的頑固的資產階級偏見,是反共小丑胡克之流的卑劣的用心!”【520】

與沉痛反思的許良英形成鮮明對照的是于光遠及其鐵杆跟班龔育之和何祚庥:他們何止是拒絕反思,他們的拿手把戲就是堅決無視,也就是完全無視那些對能夠將“自然辯證法”證偽的言論、文章、和著作。為什麼一個“學派”的祖師爺,對於學派內一名重量級成員的大逆不道會像是一個入定的老僧一般靜若死水呢?假如他一直就是一位平和的長者的話,合理的解釋當然是“不屑理會”、“任其自然”。但是,如果這個祖師爺的作風一貫霸道的話,那麼合理的解釋就是“理屈詞窮”、“無言以對”。而事實恰恰是,于光遠的作風,至少在他的“學派”之內,是相當的霸道——這是他的得意弟子孫慕天充滿敬意地講述的一個故事:

“1979年,十一屆三中全會開過不久,中國自然辯證法研究會在成都錦江賓館開工作會議。大會發言由於師主持,當時‘人體特異功能’鬧得正歡,四川又剛剛出了個唐雨‘耳朵認字’,轟動全國。會上北大一位姓葉的中年教師,登台介紹他們對‘人體特異功能’的實驗。不料,他剛剛講了幾旬,於師就厲聲說:‘你不要講了。’這位葉先生反問:‘為什麼?’於師說:‘我們這個會不容許宣傳偽科學!’葉大聲說:‘您沒有參與科學實驗,怎麼能說是偽科學呢?’於師說:‘我不用看,搞自然辯證法的不知道什麼是經驗論?’會場下面秩序大亂,有人大喊:‘光遠同志,百家爭鳴嘛,讓人家說話!’於師也提高聲音說:‘你下去,要不你就出去,我這裡就是不給你發言權!’接着於師就推薦大家重讀恩格斯的《神靈世界的自然科學》,說識別偽科學只能靠科學理性,不能靠經驗,這是自然辯證法的ABC。忘記了這一點,就不配當自然辯證法工作者。”【521】

“唐雨‘耳朵認字’”是《四川日報》1979年3月11日報道的;同年5月26日,于光遠在遼寧發表的一個長篇講話中說,“不久前我到四川去”。【522】而十一屆三中全會的主題思想就是“解放思想,實事求是,團結一致向前看”。【523】並且,據于光遠後來反覆炫耀,鄧小平的那篇講話——它後來被稱為“中國解放思想的‘宣言書’”【524】——,是他主持起草的。【525-526】把這幾個史實與孫慕天講述的那個故事放到一起來看,我們就會得出“于光遠完全可以說一套、做一套,並且對之泰然自若”這樣的結論。

最奇的是,在那個題為《用馬克思主義的科學思想、科學態度指導我們的一切行動》的“遼寧講話”中,于光遠說了這樣一番話:

“科學從來不是停留在一點上的,自然科學是如此,馬克思主義的科學也是如此。總之,科學之為科學,決不是要求人們去盲目相信;決不要求人們向它膜拜。……宗教作為宗教,就不要求人們去研究它,不要求人們用科學方法去研究它的教義,而是要求人們去相信這門宗教,向宗教中的神去進行膜拜。……法律要求人們用對待法律的態度去對待它,這就是服從它,遵守它,執行它。”【522】

這番話顯然是許良英那篇“四不像”結尾的發揮,它後來還被于光遠簡化為“宗教要求對它膜拜,法律要求對它服從,科學要求對它研究。馬克思主義是科學,拒絕人們對它膜拜或服從,只要求人們真正研究它。”【101, p.82】范岱年據此得出這樣的結論:“他的馬克思主義不是學院裡、書齋里的學說,而是理論與實踐相結合的學說,是為中國的社會主義建設和改革開放服務的學說,是要深入中國社會、深入各個領域的學說。”【14】俗話說,聽其言,觀其行。如果連這一點都做不到,還侈談什麼辯證法!

事實是,在那篇長達兩萬餘字的“遼寧講話”中,“辯證法”只出現了一次,但“經驗”卻出現了十六次。前面提到,一輩子在書本中打轉轉的于光遠最恨的就是“經驗”和“經驗主義”。而他在1979年之所以把“辯證法”撇在一邊,大談“經驗”,只有一個原因,那就是:鄧小平的“改革開放”的方針,摸石頭過河,就是徹頭徹尾的“經驗主義”。于光遠在當時是以鄧小平幕後高參的身份在全國各地鼓吹“改革”、宣傳“馬克思主義”的,他怎麼可能反對“經驗主義”呢?但是,在自家的菜園子裡,于光遠卻敢於高聲大嗓地說“識別偽科學只能靠科學理性,不能靠經驗”——你說他的馬克思主義到底是什麼類型的“學說”?

儘管于光遠曾經幻想編纂一部《自然辯證法辭典》,並且還為那本辭典撰寫了許多詞條,但他最不可能撰寫的那個詞條就是“經驗”——實際上,在《自然辯證法百科全書》中,確實沒有“經驗”這個詞條。按照正常人的理解,沒有的東西大多都不重要;但是,對於“辯證法家”來說,一個東西之所以不存在,恰恰說明它非常重要。事實是,對於“中國自然辯證法學派”來說,“經驗”(或“經驗論”、“經驗主義”——它與“實踐”幾乎完全吻合)是一個極為重要的概念,因為它是“理論”、“教條”的死敵。實際上,恩格斯、列寧之所以看不起科學家——“偉大的科學家,渺小的哲學家”就出自列寧的筆下——,就是因為在他們的眼中,科學家搞的都是“經驗科學”,他們不善於根據自己的經驗數據,總結出高屋建瓴、放之四海而皆準的“理論”。而于光遠一夥完完全全地繼承了這個傳統,所以他才會讓“搞自然辯證法的不知道什麼是經驗論?”這句話脫口而出。明白為什麼于光遠一夥對“實踐是檢驗真理的唯一標準”這個“馬克思主義命題”那麼不適了嗎?實際上,連何祚庥都批評那本由“于光遠建議”編輯出版的《自然辯證法講義》“在方法論的敘述中一個較重要的缺陷是,缺少專門的一章來探討實踐作為檢驗自然科學理論的標準的問題”。【527】而在于光遠眼中,它並不是缺陷,而是優點,因為如果“實踐是檢驗真理的唯一標準”的話,他還怎麼憑藉一本《自然辯證法》來統治中國的科學界?

5、科邪教父

1980年,在恩格斯誕辰160周年紀念會的開幕詞中,于光遠一邊把恩格斯尊為“人類歷史上最博學多才的思想家和科學家之一”,一面對外國學者“對馬克思和恩格斯各自的特色過分地加以誇大,甚至把他們對立起來”的觀點表示“不能同意”。【528】毫無疑問,在于光遠的口中,所謂的“馬克思主義‘要求人們把它當作科學來對待’”,並不是像一般人所理解的那樣,要對之進行研究、驗證、修改、充實、提高,而是要把它當作絕對真理。因為他早在五十年代就說過馬克思主義哲學是“唯一真正科學的哲學”【529】、馬克思列寧主義是“萬能的科學”【530】這樣的話。可以肯定地說,于光遠說自己是“不悔的馬克思主義者”【101, p.106】,不僅完全是真心話,而且他還一直堅信自己的真心話。

事實是,在中國,這個“中國自然辯證法學派”更像是于光遠的私生子,因為毛澤東本人幾乎從來都不提“自然辯證法”:在八卷本《毛澤東文集》中,“自然辯證法”這個詞組只出現了1次,即在1963年提到《自然辯證法研究通訊》這本雜誌【11】;而在被于光遠、龔育之、何祚庥等人視為自然辯證法最輝煌的1965年——許良英說是“一種類似‘大躍進’的‘大好形勢’”【47】——,《紅旗》雜誌第9期在“自然科學和唯物辯證法”這個大標題下發表了6篇文章,包括于光遠和龔育之的文章,但“自然辯證法”這5個字除了作為恩格斯的書名出現了三次之外,再就一次都沒有出現過。也就是因為如此,不論是于光遠的《毛澤東和自然辯證法》【418】,還是任何其他人的類似文章【531-534】,都拿不出一條相關的“毛主席語錄”。這無疑是最讓“中國自然辯證法學派”感到尷尬和難堪的事情——當然,“尷尬和難堪”對於“辯證法家”們不是事情。

按照吳國盛的說法,“自然辯證法”這五個字至少包含三層含義:理論、事業、學科。【31】作為一種理論,于光遠對於自然辯證法的貢獻不要說與西方馬克思主義者和前蘇聯的那些理論家們無法相提並論,即使是與其手下的那些後起之秀們相比都有相當大的差距。但是,如果把“中國自然辯證法”看作是一項“事業”的話, 于光遠無疑是一位成功者:他靠一己之力,憑空在中國建造出了一個有成千上萬名從業人員——據許良英說,在八十年代前後,中國自然辯證法研究會就有會員上萬名【47】;據中國自然辯證法研究會理事長朱訓在2008年說,“目前,全國有3000多名自然辯證法專業教師從事教學工作,有幾十萬名碩士研究生、數萬名博士研究生學習自然辯證法課程”【535】——的職場、一個能夠在中國社會呼風喚雨,興風作浪的“局級單位”——于光遠的跟班和信徒申振鈺在“緬懷于光遠先生”之時,就十分識趣地把他稱為“自然辯證法事業的開創者和奠基人”。【409】確實,沒有于光遠開創的“事業”,這些人到哪兒去吃飯都成了問題——他們能不“緬懷”嗎?

那麼,將自然辯證法當作一門“學科”、一個“學派”來看待,于光遠的成績如何呢?答曰:他是一個完完全全、徹徹底底的失敗者。之所以這麼說就是,從方法論而言,這個“學科”連中國幾千年前就已經存在的以尋章摘句、引經據典為特徵的“漢學”、“儒學”都不如,因為“尋章摘句、引經據典”的邏輯前提就是要言之有據,將論點建立在證據之上。而“中國自然辯證法學派”則根本就不講證據——實際上,他們連“論證”的工作都不屑於去做。2011年,在烏克蘭基輔召開了一個題為“科學與實踐”的研討會,有人在會上這樣指責前蘇聯的“自然科學哲學”:

“熟悉蘇聯哲學史的人都會從‘另一種觀點’中認出蘇聯‘自然科學哲學’的特點:自然科學領域的每一個發現都被宣布為對辯證唯物主義的新證實,但即使是哲學家也很難舉出實例來說明辯證法到底在哪門特定科學中幫助解決了哪些特定問題。”【536】

實際上,這個“蘇聯‘自然科學哲學’的特點”也是“中國自然辯證法學派”的最大特點。確實,就其捕風捉影、畫地為牢、抱團取暖、自得其樂這些“特色”而言,“中國自然辯證法”與“紅學”和“魯學”頗為相似。假如“中國自然辯證法”真的和紅學、魯學完全一樣——靠敲死人的棺材板子討飯吃——的話,那也就罷了。事實是,于光遠創建這個“學科”、這個“學派”的目的自始至終都是既要以“最高科學”自命,又要給“自然科學”當指導員、教導員、政治委員、黨委書記。而他的這個自信,又是基於恩格斯在《反杜林論》引言中的這樣一句話:

“黑格爾體系是最終的、最完美的哲學形式,因為它被當作為一門高於所有其他科學的特殊科學。”【537】

這句話在《反杜林論》的最初版本中並不存在,所以在吳亮平和錢鐵如翻譯的《反杜林論》中根本就找不到它。那麼,它到底是哪來的呢?大約,它來自恩格斯的草稿,後來被以注釋的形式發表在後來版本中。【389, p.26】但對於于光遠之流來說,這句被恩格斯拋棄的片言隻語的“價值”卻“高於”恩格斯的千言萬語,因為它既把哲學定性為“科學”,又把哲學置於“所有其他科學”之上。說穿了,恩格斯《自然辯證法》的最大價值,或者說最大的“可利用價值”,就是它為一些粗知科學皮毛甚至對科學一無所知的黨棍、政客提供了“領導科學”的“合法”依據——用于光遠自己的話說就是:“它是黨領導科學工作的一個科學基礎。”【408】實際上,直到2018年,“自然科學家得受哲學的支配”仍舊是“自然辯證法學家”對《自然辯證法》的標準解讀。【538】因為恩格斯在《自然辯證法》中就是這麼說的:

“不管自然科學家採取什麼樣的態度,他們還得受哲學的支配。”【389, p.552】

當然,在中國自然辯證法學派的心中和腦中,恩格斯所說的“哲學”必須是“自然辯證法”。

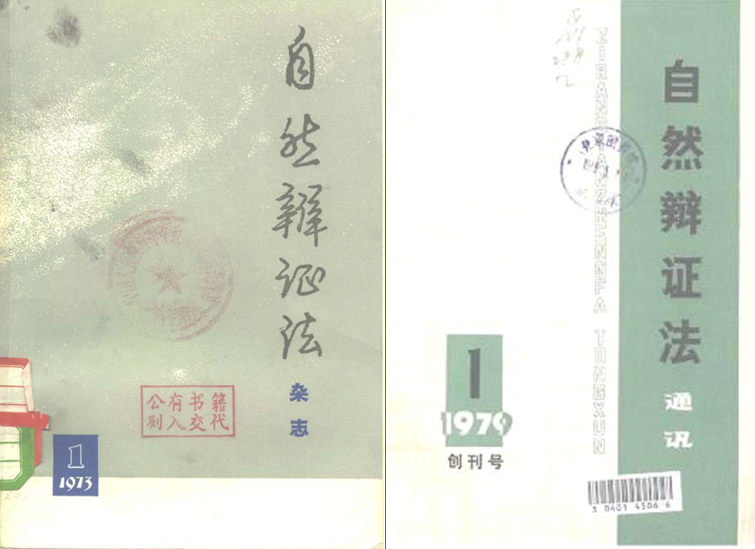

事實是,曾高呼“科技領域必須堅持無產階級專政”【539】的“四人幫”之所以會將其科學理論刊物定名為《自然辯證法雜誌》,其原因與于光遠所說完全一樣,因為按照姚文元,“我們的自然科學理論指什麼?就是馬克思主義哲學,指自然辯證法。”【540】而于光遠在籌建《自然辯證法通訊》雜誌之時,他的主要理由就是《自然辯證法雜誌》的停刊;並且,他意向中的編輯班底來源之一,甚至可以說是主要來源,就是《自然辯證法雜誌》那幫人。【541】

新瓶老酒,金蟬脫殼 “四人幫”的“幫刊”《自然辯證法雜誌》在1976年停刊,于光遠在1977年要求創辦《自然辯證法通訊》。該刊在1978年開始“試刊”,1979年正式“創刊”,其編輯隊伍幾乎就是《自然辯證法雜誌》的原班人馬,連其封面都形神俱似。只不過是,該刊在1980年9月以後改版,由范岱年代替李寶恆任常務副主編。在“中國自然辯證法研究會”成立之後,《自然辯證法通訊》並沒有“認祖歸宗”,而是與之漸行漸遠,保持了相對獨立。據范岱年說,“我對文章的要求比較高,不大喜歡那些重複自然辯證法教條的東西,很多大學自然辯證法教師的文章在這裡發不出來。他們就找自然辯證法研究會秘書長丘亮輝,說我們得另外搞一個雜誌。於是,他們於1985 年創辦了《自然辯證法研究》。”【14】也就是因為如此,這份刊物的聲譽一直不錯,到了方舟子在《自然辯證法研究》上發表“論文”之際,已經有“《自然辯證法研究》更象‘通訊’,而《自然辯證法通訊》更象‘研究’”這樣的口碑。【542】1996年7月,《自然辯證法通訊》發表署名文章揭露北京大學副校長陳章良剽竊案。【543】對此,方舟子曾專門撰文予以反駁,並且經年累月地為陳章良辯護。【544-546】

總而言之,如果這個世界上真的有一種東西叫做“偽科學”的話,那麼它的最典型標本——沒有“之一”——就是“中國自然辯證法”;如果這個世界上真的有一個“官方偽科學組織”的話,那它的樣板——不但沒有“之一”,連“之二”、“之三”都沒有——就是“中國自然辯證法研究會”。可以毫不含糊地說,假如沒有這個“學科”、這個“學派”、這個“組織”的存在,或者它們根本就不曾存在過,“科學”在中國的發展只能會更好,而絕無更差的絲毫可能——它們只存在於中國的某個特殊時代、並且即使在中國,它們的存在也遭世人側目這樣的事實本身就是這一論斷的鐵證。換句話說就是:于光遠是“中國偽科學學派”的開山鼻祖。可笑的是,這樣一個人後來竟然被中國的媒體吹捧成“中國反對偽科學的第一人”。那麼,這個“自然變戲法”到底是怎麼“玩”的呢?

文革末期,有人在《動物學報》上發表了一篇題為《自然科學在階級鬥爭中發展——紀念恩格斯〈自然辯證法〉“導言”寫作一百周年》的文章。【547】這個標題在問世之後不久就變成了一個笑話。但是,它實際上卻道出了“自然辯證法”的真諦:它就是一個“鬥爭”——階級鬥爭、路線鬥爭、思想鬥爭、個人恩怨鬥爭——的產物。所以《自然辯證法雜誌》又被稱為 “一個戰鬥着的刊物”。【548】也就是因為如此,于光遠才會高喊:“同偽科學至少還要斗一百年”!也就是為了要永遠地“斗”下去,他才會把一個網絡混子捧為“科學鬥士”,並且指認他為自己的接班人。

|

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2022: | 人類情愛史---原始的激情(騎士 | |

| 2022: | 分享第一批文學工具書33種(Txt格式) | |

| 2021: | 真實的謊言:從不明原因肺炎到新冠(續 | |

| 2021: | 科技時代有效提升員工素質的途徑 | |

| 2020: | 新冠病毒可以幫助美國樹立一個蘇聯嗎 | |

| 2020: | 宋詩解(4) | |

| 2019: | 《陳寅恪怎麼侮辱女護士了以至於陳夫人 | |

| 2019: | 《陳寅恪書信編年考前言》 | |

| 2018: | 我祝朝鮮人民幸福 | |

| 2018: | 432 2018年星宮運勢 12星宮配對指數 | |