| 续三 |

| 送交者: 亦明_ 2021月11月12日08:11:15 于 [教育学术] 发送悄悄话 |

| 回 答: 续二 由 亦明_ 于 2021-11-12 08:07:48 |

32、“是何法制?”

这是《严嵩的末日》的第22段:

“徐阶不以‘奸党’之名处置严世蕃,却捏造出一个通倭谋反的罪名出来,其用心,乃是要把严家一网打尽。犯了叛逆之罪,亲属都要受到牵连,家产也都在抄没之列。即使他们在判决中未对严嵩拟罪,严嵩却也难逃法网,皇帝还要怪他们未依法追究严嵩的罪责(诏令云:‘疏内不言逆本,是何法制?’),下诏把严嵩及其孙子们削官为民,并抄没家产。对江西严家的抄没,不知为何,一直拖到严世蕃被处决之后的五个月才进行,共抄得黄金三万多两,白银二百万两,相当于当时全国一年的财政总收入。此外还有田地百万亩,房屋六千多间,和无数的珍宝古玩字画。严嵩出身贫寒,这些财产,当然都是他当了大官以后,特别是入阁拜相以后,父子劳神搜刮而来的,用张居正的话说,是‘商贾在位’。做了几十年的买卖,一夜之间就赔个精光。”

毫无疑问,这段话中位于引号之间的那16个字,全都来自《严嵩传》——这是“诏令云”的来源:

“既然‘事已勘实’,‘具有显证’,皇帝便于嘉靖四十四年三月二十四日下诏,批准三法司的拟议,以‘交通倭虏,潜谋叛逆’为主罪判处严世蕃、罗龙文死刑,立即处斩,严嵩及诸孙削官为民,抄没家资;并指出严嵩乃为‘逆本’,对法司未拟其罪表示不悦。诏令云:‘既会问得实,世蕃、龙文即时处斩。所盗用官银财货家产,令各按臣严拘二犯亲丁尽数追投入官,毋令亲识人等侵匿受寄,违者即时捕治。严嵩畏子欺君,大负恩眷,并其孙见任文武职官,悉削职为民。余党逆邪尽行逐治,毋致贻患。余悉如拟。疏内不言逆本,是何法制?姑不问。’①”【22, p.361】

事实是,方舟子不仅从《严嵩传》抄“引文”,他的那些“非引文”也大多根据《严嵩传》。原来,张显清在给出“张居正主修的《明世宗实录》评论此案”的出处时,还加上了这样一段话:

“《大明律》卷二《奸党》条规定:‘凡奸邪进谗言左使杀人者斩;’‘若在朝官员交结朋党紊乱朝政者皆斩,妻子为奴,财产入官。’卷一八《谋反大逆》条规定,‘凡谋反及大逆但共谋者不分首从皆凌迟处死’,‘知情故纵隐匿者斩’。卷一八《谋叛》条规定,‘凡谋叛(谓谋背本国,潜从他国)但共谋者不分首从皆斩,妻妾子女给付功臣之家为奴,财产并入官,父母祖孙兄弟不限籍之同异皆流二千里安置,知情故纵隐藏者绞’,‘若谋而未行为首者绞,为从者皆杖一百流三千里。”【22, p.362】

这就是方舟子推测“徐阶不以‘奸党’之名处置严世蕃,却捏造出一个通倭谋反的罪名”的“用心”的来源。再看看他的“对江西严家的抄没,不知为何,一直拖到严世蕃被处决之后的五个月才进行”是怎么来的:

“八月,成守节上报抄没严嵩江西家产清单,计黄金三万二千九百余两,白银二百零二万七千余两,②此外还有大量的珠宝、古玩、房屋、土地等。与此同时,直隶巡按御史孙丕扬又奉命抄没了严氏北京家产。”【22, p.364】

注释②是:“《明世宗实录》卷五四九,嘉靖四十四年八月。”而前引嘉靖帝下诏抄家的出处是 “《明世宗实录》卷五四四,嘉靖四十四年三月”。语文状元方舟子最最拿手也最最自傲的本领就是“小学数学”。【120】而就是通过运用这一本领,他把张显清两个注释中的数字进行了简单的减法运算,就得出了“五个月”这个结果。而“不知为何”这四个字,活生生地暴露出了方舟子根本不曾看过“张居正主修的《明世宗实录》”这个秘密,因为在《明世宗实录》卷五四七,嘉靖四十四年六月,就有这样的记载:

“初,法司奏上:严世蕃狱,诏籍没其资产,解部济边。至是内承运库太监崔敏奏:先年籍没逆犯江彬等家金银及珠玉器皿各色叚弊,尽送内库备赏赉用;今内藏鲜储请前例。上诏户部:嵩国大蠹,其赃银宜以一半官用,一半济边。金银珍宝玩好首饰器皿等物悉收进内库。如无,于林润并抚按有司处追,无令纵容诸奸逆作富。于是户部先进在京所没货物金四百八十余两,珠五十两,诸珍玩器皿称是。余俟江西解到续进。诏该库验收,仍令江西杨州二处赃物速行追解。”【30, pp.8837-8838】

也就是说,查抄严家之事一直都在进行。只有一个无知无畏的“假打斗士”才会以为,政府官员查抄“相当于当时全国一年的财政总收入”的资产,与他这个“假打”光棍揭露“一个惊天大案”一样,只需一个晚上就能够在暗室中完成——这是他的美国房东王玮透露的秘密。【121】

事实是,对严嵩的抄家,进行了何止五个月——这是嘉靖皇帝在四十四年十二月发出的责问:

“上谕户部取没犯严世蕃赃银四十万两入内库。户部奏:江西等布政司及扬州等府并在京解到没官银共收过二十五万四千三百余两;除一半济边,余尚到今先进十万两余。三十万两俟解到续进。上曰:三月决囚后,今已十月余矣,财物尚未至,尚不见一所巨屋只估银伍百两,是财物既不在犯家,国亦无收,民亦无还。果何在耶?抚按官并林润闻旨数次,欺视不理,其令刑科参奏。”【30, pp.8901-8902】

也就是说,在发出抄家令的十个月后,嘉靖皇帝也没有看到徐阶所“拟议”的“量追赃银二百万两”。十个月后,嘉靖皇帝下旨“谪原任大理寺卿万采充边卫军,广西按察司副使袁应枢充烟瘴军下刑。”为什么呢?原来,“是时藉没严产,所得银不充二百万数,诏旨严急官司,乃指为采等寄顿藏匿,各追一、二万……。”【30, p.9018】所以谈迁说,“严氏追赃二百万,其赀稍佚,蔓及无辜,一省骚然。”【35, p.4010】

33、“此外还有田地百万亩”

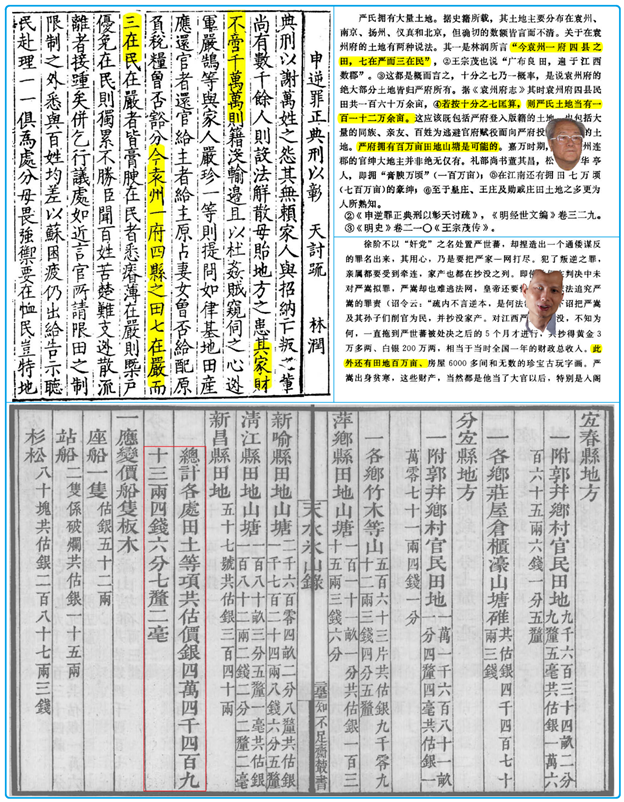

最好笑的是,《明实录》明明说查抄的严家家产中,“田地山塘”只有“二万七千三百余亩”【30, p.8848】,但方舟子却说“此外还有田地百万亩”。这是怎么回事呢?原来,张显清在《严嵩传》中专门用了一章的篇幅来盘点严家的“巨额家资”——这是张显清估算严家的地产:

“严氏拥有大量土地。据史籍所载,其土地主要分布在袁州、南京、扬州、仪真和北京,但确切的数额皆言而不清。关于在袁州府的土地有两种说法。其一是林润所言‘今袁州一府四县之田,七在严而三在民’,②王宗茂也说‘广布良田,遍于江西数郡’。③这都是概而言之,十分之七乃一概率,是说袁州府的绝大部分土地皆归严府所有。据《袁州府志》其时袁州府四县民田共一百六十万余亩,④若按十分之七匡算,则严氏土地当有一百一十二万余亩。”【22, p.392】(另见【122】。)

这就是方舟子断言严家“有田地百万亩”的唯一来源。

事实是,虽然张显清把自己的唯一证人林润打扮成“以敢于直言闻名朝野”【22, p.356】,但他实际上是一个极为典型的以“卖直”为业的大嘴昏官,曾在嘉靖三十九年被人利用,将著名的“抗倭状元”沈坤构陷致死——这是“张居正主修的《明世宗实录》”中的记载:

“南京山东道御史林润等,劾奏新改国子监祭酒沈坤,居乡横暴,擅用非刑,打死住房人胡銮,剁其两手,纠众防倭,指不知名人为败卒,枭首示众,霸开官店,将盐院引皮私用防关印子,勒抽税银,举放私债,将监生生员严刑拷打,逼取准折妻孥以私忿,嘱官监禁母舅,占家赀,逐弟赁住民房,并及其任南监,折毁馔堂为私宅器用等事。上览其疏而恶之,诏禠神职为民,仍令巡按御史,逮系来京讯治。坤素跌宕负气,不能谐俗,乡里人多不悦之。初以南祭酒守制家居,会倭犯江北,诸文武吏望风奔溃。坤督率邻里保所居淮安新城,远近依附者众。坤遂以军法部署防御,有犯令者輙榜笞之。故居民虽赖以保全,而被其榜笞者亦遂生怨恨。中有给事中胡应嘉宗党及府县儒学生一二人,应嘉与坤有卻,又性险狠,遂与诸生撰为谣言,构之于御史林润,疏劾之,应嘉复从旁力证。然皆流谤无指实。其所谓断手胡銮者,固无恙也。他皆类此。及坤逮至,竟栲死狱中,士论冤之。”【30, pp.8048-8049】

很可能是因为有这个前科,所以嘉靖皇帝后来才会指责徐阶等严黑“只以润疏说一过”——显然是信不过林润的“直言”。也就是说,林润说的话,即使打个对折,也不能用作证据——连方舟子都用了三个“捏造”来定性他的“严世蕃通倭”指控。

其实,如果按照张显清的估算方法,则张居正的贪污数额比严嵩还要多,因为早在万历四年,浙江道监察御史刘台就说张居正“入阁未几而富冠全楚”、“宫室舆马妻妾奉御,有同王侯”,如果不是贪污,“何以致之耶?”【123】六年后,陕西道监察御史杨四知又说:

“夫居正之奸贪,穷古未有。且无论其江陵所充积,但据其身死回籍,骡车三十辆,搬运一月,填满京衢;粮船八十艘,绵延百里,阻塞运道。”【124】

万历十二年,江西道监察御史李植上疏说,张家子弟在预知大祸临头之后,开始藏匿财物:

“潜入京师,以求庇护,探听已久,谋划甚详。其重赀厚蓄埋匿他所者,十之六七;其奇珍轻齎餽献要路者,什之四三。室之所存,仅千百之一二耳。”【125】

而负责查抄张居正江陵老家的丘橓也说:

“盖缘嗣修等,先年一闻冯保之被抄、庄守礼之被逮,即将违禁异物、外国奇宝,悉付之烈焰中,烟浮街巷,数昼夜不息,合郡皆知。”【126】

但即使如此,官府仍从张家抄得“黄金万两,白金十余万两”【34, p.5651】,而最终数量显然超过三百“槓”。【127】而就是这样一个其贪不让严嵩、其奸远甚严嵩【128】之人,竟然被张显清的老师、“著名明史专家王毓铨”说成是一个“心术正、有操守,以儒家治平思想、肃政安民的理论作为臣道的方针”的“义仆”。【129】相应地,在《严嵩传》中,张居正是一个正面人物。张院士怎么就没有想到,他应该运用自己发明的独特方法来计算一下张居正的“巨额家资”呢?

问题是,既然严嵩被抄出的家产就已经富可敌国了,张显清为什么还是非要把严家的田产放大数十倍呢?虽然我们可能永远也不会知道这个问题的确切答案,但我们却可以根据“事实”和“理性”对那个看不见摸不着的答案做出合理的推测。事实是,那个被张显清捧为倒严英雄的徐阶,是一个比严嵩还要贪的大贪官,其关键证据就是,据吴晗说,“徐家有田四十万亩,是江南第一大地主,徐阶的弟弟和儿子都是人民所痛恨的大恶霸,大部分田地都是侵占老百姓的。”【130】而据明人范守己说,仅在华亭一地,徐家每年的地租收入就将近一万两银子,佃户超过万人。【131】如果按照张显清所说的“明中期江南比较肥沃土地的一般价格每亩银十两”【22, p.394】计算,则徐家仅土地的价值就超过四百万两白银。按照马克思主义政治经济学,封建社会生产关系的本质就是土地被地主占有,地主靠收取地租来剥削农民。因此,在资本主义已经开始萌芽的明中叶,徐阶家族实际上是落后、反动势力的典型代表——不仅是恶霸地主,而且还如吴晗所说,代表着“官僚地主集团”。【132】也就是因为如此,后世严黑们一定要想方设法把徐阶打扮得漂亮一点、干净一些。而达到这个目的最简单的办法,就是让严嵩更丑陋、更肮脏。

事实是,官府抄严嵩的家,连“刀斧废铁(九百六十九件)”、“鱼胶(二斤估银二分)”、“藤一綑(计五十八斤共估银一两)”【133, p.259】都要一一记录在案,连“猪、羊、鹅、鸭、鸡、犬等畜”【133, p.268】都要搜刮变卖,那些奉旨抄家的官员们怎么可能会漏掉严家的一百一十万亩土地?即使按他们变卖两万七千多亩田产得银四万四千余两【133, p.267】来计算其平均价格,即每亩土地卖1.6两银子,那也是一百七十多万两白银,相当于严家浮财的一大半。如果按照嘉靖皇帝所说,“迩来有司变卖田产,往往徇情作毙,所得价值不及十之三”【30, p.8849】计算,则严家的田产价值是其被抄家财总值的两、三倍。实际上,即使是卯足了劲儿,中国人民大学历史系教授毛佩琦也只敢“嘉靖时权相严嵩田产总计在200000亩以上”。【134】但张院士却将这个已经比正史记录的数字高出了七倍的数字再扩增了五、六倍,其根据仅仅酷吏林润的红口白牙。

事实是,按照林润的说法,严氏当时在袁城的相府“廊房回绕万间、店舍环垣数里”【80, p.3526】,但据《明实录》,严家在江西的“府第房屋”总共只有“六千六百余间”;而据《天水冰山录》,严家的“袁州第宅房店”总共“一十九所、三千三百四十三间”,其中带有“廊”的建筑,只有“新府第一大所”的“东大楼一重厅一重”(房屋220间,估值白银1352两)和“北府第一大所”(房屋数目不详,估值白银六百两)。【133, pp.263-264】也就是说,林润给出的房屋数字,至少浮夸了三十倍。至于他说严家的“豪奴”严年、谋客彭孔“家资亦称亿万”【80, p.3526】、“千万万”【80, p.3529】,那已经完全是信口开河了。

根据《天水冰山录》,当时查出的严氏田产,遍及南昌、新建、宜春、分宜、萍乡、新喻、清江、新昌八县,它们分属南昌、袁州、瑞州三府【133, pp.266-267】,所以这与张显清引“王宗茂也说‘广布良田,遍于江西数郡’”【22, p.292】——它被用作严嵩拥有百万亩田产的唯二佐证——并不矛盾。事实是,当时估算的土地面积已经精确到小数点后面三位(如“清江县田地山塘一百八十亩三分五厘一毫”),千真万确的分毫不爽、锱铢必较,所以,如果那些负责抄家的官员真的漏掉了那一百一十万亩田产,而只是找到了它们的一个零头,那只能有一个解释,即故意欺君。问题是,他们有那么做的一丝一毫的理由吗?从另一方面讲,如果严嵩有能力把那一百万亩土地藏得严严实实,他干嘛不把那三万两黄金、二百万两白银也都藏起来——相比于隐藏万顷良田不动产,埋藏贵重细软岂不是易如反掌吗?显然,对于这样的问题,张显清院士或者是没有想到,或者是根本不屑去想。据张院士晚年回忆,在写作《严嵩传》的那段时间,他“专心致志,心无旁骛”。【135】现在看来,那样搞学问,可能并不是什么优点。

方舟子虽然算不上是一个徐粉,但他却是一个特大号的张粉和严黑。按照他的说法,张居正乃是中国历史上最最伟大的人物,因为他的去世,导致“中国一下子从辉煌灿烂的顶点跌入了黑暗不幸的深渊。”【136】也就是因为如此,方舟子刻意要把他说得刚正清廉,一口咬定张家的家财“也不过十几万两”,并且还编造了一个“张家原是盐商,本就有钱,张居正生前又蒙神宗赏赐极丰”这样的瞎话来为其销赃。【137】精通“小学数学”的方舟子当然不可能计算不出“黄金万两,白金十余万两”的百倍、千倍到底是多少,但他就是故意装傻、装瞎。可是,为了构陷严嵩,他把自己的眼珠子都瞪出了眼眶,以致他要置正史于不顾,专抄张显清的一家之言。换句话说就是,“方氏打假”的邪恶之处,就在于它的“选择性”:不仅其打假的目标全都经过精心“选择”——就像他曾恬不知耻地宣称“即便我这篇文章完全根据颖河的系列文章写成,只要不是整段地照抄,也称不上什么‘抄袭’”【138】一样,他也曾公开宣称“选择性打假是正常的”、“就是应该选择性的打假”【139】——,其打假的招术也是以“选择”为主要标志:既要选择性扒粪,又要选择性装瞎。

抄袭铁证之十四:“田地百万亩”在《严嵩传》中,张显清仅仅根据大嘴酷吏林润的一句话,“今袁州一府四县之田,七在严而三在民”,而“匡算”出“严氏土地当有一百一十二万余亩”。也就是因为根据这样的结论,张显清在抄录《明实录》中查抄的严嵩家财产记录时,拒不抄录其中的“田地山塘二万七千三百余亩”这句话,结果导致方舟子对之茫然无知,只好跟着张显清说,严嵩家“此外还有百万亩。”事实是,根据《天水冰山录》,严家被抄出的田产遍及三府八县,面积精确到了“毫”。而直至今天,也没有任何证据能够证明严家当时确实有百万亩土地。

34、“商贾在位”

实际上,方舟子上面那段话中的“商贾在位”这四个字也是从《严嵩传》抄来的。原来,《严嵩传》的第二十二章题为《巨额家资》,它分为三节,各节的标题分别是《财产构成》、《家资的来源》、《“国匮民穷”》。而就是在第三节中,有这样的话:

“除此,张居正还在许多文稿中对嘉靖朝的历史教训作了论述。例如:‘治理之道,莫要于安民。究观前代,孰不以百姓安乐而阜康,闾阎愁苦而危乱者。当嘉靖中年,商贾在位,货财上流,百姓嗷嗷,莫必其命,比时景象,曾有异于汉、唐之末世乎?……隆庆间,仕路稍清,民始帖席,而纪纲不振,弊习尚存。’③”【22, p.426】

注释③是:“张居正:《答福建巡抚耿楚侗言致理安民》,《张文忠公全集·书牍》一二。”

不要说方舟子根本不可能为了这四个字去翻看《张文忠公全集》;实际上,你即使让他按图索骥把那篇文章、那四个字找出来,他都会抓耳挠腮、不知所措。

最好笑的是,张居正所说的“商贾在位”,其影射的对象很可能并不是严嵩父子,而是徐阶一家。这是于慎行在记录了“胶州有蓝道行者”那个故事之后记录的第三个故事:

“吴人以织作为业,即士大夫家,多以纺绩求利,其俗勤啬好殖,以故富庶。然而可议者,如华亭相在位,多蓄织妇,岁计所积,与市为贾,公仪休之所不为也。往闻一内使言,华亭在位时,松江赋皆入里第,吏以空牒入都,取金于相邸,相公召工倾金,以七铢为一两,司农不能辨也。人以相君家鉅万,非有所取,直善俯仰居积,工计然之策耳。愚谓倾泻县官赋金,此非所谓聚敛之臣也?以大臣之义处之,谓何如哉!”【75, p.506】

“当嘉靖中年”,还有比这更“商贾”的吗?

问题是,方舟子为什么会以为张居正是在暗指严嵩呢?唯一合理的解释就是,他受到了张显清的误导。而张显清既然熟读《谷山笔麈》,他在塑造“贪官严嵩”之际,干嘛不明确说出构陷严嵩父子的徐阶,其贪婪程度与严嵩父子有过之无不及呢?

35、“寄食墓舍以死”

《严嵩的末日》的最后一段共有8句话,这是头两句:

“抄家之后严嵩的去向,各家说法不一,或说他寄食故旧,或说他寄食野寺,或说他与孙子住在关公庙,《明史·严嵩传》则说他是‘寄食墓舍以死’,大约是到处打游击找人讨口饭吃。他是哪一年死的,各家说法也不同,或说被抄家以后不久就死了,或说过了一年才死,《明史》则说是过了两年才死,与嘉靖皇帝差不多同时死的,终年八十七岁左右。”

这是《严嵩传》中的相关文字:

“严嵩已经八十有六。儿子处斩,孙子充军,家产被抄,自己削官为民,这沉重的打击对于这位风烛残年的老翁来说是难以承受的。一年以后,嘉靖四十五年四月,他怀着无限的愁怅和哀怨离开了人世。③

“关于严嵩死时的情形,他同时代的王世贞说,‘嵩死时,寄食墓舍,不能具棺椁,亦无吊者’④,‘嵩削籍,寄食于人以死。’⑤尹守衡说,‘嵩寄死野寺。’⑥明清之际的史家也说他‘寄食故旧以死’⑦,‘穷老寄食以死。’⑧严氏后裔纂修的《介桥严氏族谱》云,宜春严府抄没以后,严嵩回到分宜故里,由孙儿严鸿陪伴住宿介桥村东一座关公庙里,不久贫病而死。⑨不论是‘寄食墓舍’,还是‘寄死野寺’,都表明严嵩生命的最后时刻是在孑然孤独,困苦凄凉中渡过的。”【22, pp.364-365】

也许有人会说,上面的文字中,并没有“寄食墓舍以死”这六个字,因此说明方舟子确曾读过《明史·严嵩传》。事实是,“寄食墓舍以死”这六个字虽然没有出现在《严嵩传》的正文中,但却出现在它的注释中——这是注释③:

“关于严嵩的卒年,王世贞在《嘉靖首辅传》中云,严嵩死时八十六岁,按此则死于嘉靖四十四年。《明史·严嵩传》云,严世蕃伏诛,‘又二年,嵩老病寄食墓舍以死’,按此则死于嘉靖四十五年,或隆庆元年。《介桥严氏族谱》云,严嵩死于嘉靖四十五年四月,终年八十七岁,今采此说。” 【22, p.365】

也就是说,方舟子连张显清的注释都不放过。如果方舟子一口咬定自己的文字确实抄自《明史》,他就必须解释自己关于“抄家之后严嵩的去向”的“各家说法”都是来自哪里。而他即使敢说自己读过尹守衡的《皇明史窃》,他也不敢说自己读过《介桥严氏族谱》,因为连张显清本人都没有读过那本书——他说严嵩与孙子住在关公庙,是“转引自严曰文《严嵩在分宜》,‘严嵩与明代政治学术讨论会’论文集。”【22, p.364】如果方舟子狡辩说自己也是转引自“严曰文《严嵩在分宜》”,那他出的糗就更大了:严曰文并没有说自己的说法来自《介桥严氏族谱》——实际上,在那篇文章中,也根本就没有“《介桥严氏族谱》”这样的文字。【140】而在《介桥严氏族谱》中,确实有一篇《严嵩传》,但其中,并没有中严嵩与孙子住在关公庙这样的记载。【141】你看张显清给方舟子挖的这个坑有多大?

实际上,方舟子跟着张显清说什么“关公庙”,也是他抄袭的证据。因为从宋代起,关羽就被封王;明代以后,他还被封为帝。所以,关羽的庙宇,或称关王庙,或称关帝庙。所谓“关公庙”,不过是民间老百姓口头上的俗称。确实,严曰文在《严嵩在分宜》中说的就是“关帝庙”。

36、“万历初年”

这是《严嵩的末日》最后一段的中间4句话:

“死后没钱买棺材下葬,也没人吊唁,直到万历初年,徐阶的门生张居正当国,才吩咐分宜县县令收拾严嵩尸骨备棺埋葬。这位县令遵命照办后,张居正还特地去函称赞:‘闻故相严公已葬,公阴德及于枯骨矣,使死而知也,当何知其为报哉?’大约觉得自己的老师对严嵩的处置未免太过份,或者,是要借此为后人如何对待故相立个榜样吧。他自己死后,却也差点被开棺鞭死。”

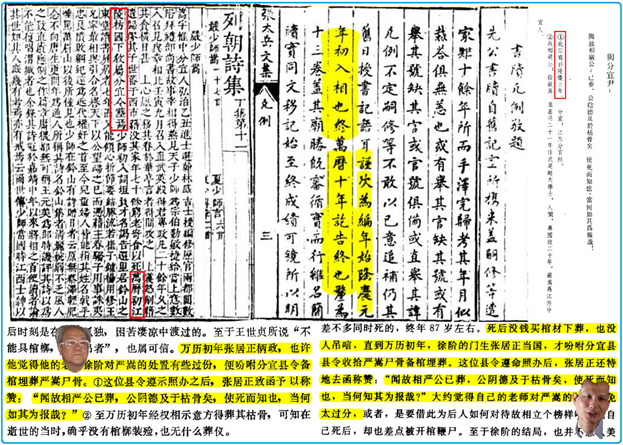

如果哪位看官阅读本文至此的话,他都不用去想,就应该知道,方舟子的最后一条引文肯定抄自《严嵩传》。果然,张显清写道:

“万历初年张居正柄政,也许他觉得他的老师徐阶对严嵩的处置有些过份,便吩咐分宜县令备棺埋葬严嵩尸骨。①这位县令遵示照办之后,张居正致函予以称赞:‘闻故相严公已葬,公阴德及于枯骨矣,使死而知也,当何如其为报哉?’②至万历初年经权相示意方得葬其枯骨,可知在逝世的当时,确乎没有棺椁装殓,也无什么葬仪。”【22, p.365】

首先需要指出的是,方舟子虽然在抄录张居正的《与分宜尹》时,刻意制造了一个“细微差别”,即把“何如”抄成“何知”;但他刻意制造的这个“我没抄袭”的证据,与他在抄袭之际留下的作案证据相比,其价值完全可以说是“细微”得可以忽略不计。原来,张居正的那四句话,显然分为两个层次,前两句是代严嵩谢“分宜尹”,后两句则是代严嵩发出感叹。朱东润在引用这四句话时,中间使用了一个分号【77, p.18】;而张舜徽主编、湖北人民出版社1994年出版的《张居正集》【142】和中国书店出版的校点本《张太岳集》【143】则在中间使用了句号——并且他们还都在句尾使用了惊叹号。而无论哪种处理,都要比张显清连续使用三个逗号加一个问号看上去更合理。那么,如何解释方舟子的标点与张显清的一模一样呢?除了抄袭之外,我想不出任何其他合理的解释。

其次,方舟子不仅抄袭张显清的标点符号,他连张显清的遣词用字也“照抄有误”。原来,方舟子对张居正请人埋葬严嵩的尸骨的原因所做出的猜测,“大约觉得……”云云,就是抄自张显清的“也许他觉得……”。而这两句话的文眼就是“过份”二字。根据中国社会科学院语言研究所编纂的《现代汉语简明词典》,形容说话、做事超过一定的程度和限度的汉语词汇是“过分”,而不是“过份”——该词典中根本也根本就没有这个词。【144】关于这一点,我们必须承认,“语文状元方舟子”确实讲究得非常“过分”:在新语丝网站,方舟子总共在一百多个网页中使用“过分”这个词,但他使用“过份”却仅此一次。【145】也就是说,在抄袭《严嵩传》时,方舟子不仅仅是“惟张显清的马首是瞻”,他对张显清的忠诚度完全可以媲美那个以耄耋之年充当嘉靖皇帝小白鼠的严嵩。最好笑的是,在《江山无限》及以后版本的《严嵩的末日》中, “过份”都被改成了“过分”。显然,这是那位惨遭方状元毒打的福建人民出版社的编辑给方舟子揩的屁股。

第三,张显清说分宜尹埋葬严嵩是在“万历年间”并且是在受到张居正的吩咐之后,主要根据两条证据,即上文的两条注释,它们分别是“①钱谦益:《列朝诗集小传》丁集《严嵩》”和“②张居正:《张文忠公全集》书牍一《与分宜尹》。”查《列朝诗集小传》,其中确有“万历初,江陵枋国下教,属分宜令葬焉”这样的话。【146】只不过是,《列朝诗集小传》是《列朝诗集》的副产品,即编者钱谦益在每个诗人——该诗集总共收录了一千多名诗人的作品——的“诗集”之前做的“作者简介”,其具体内容究竟来自哪里,其可靠性到底如何,基本上无法查证。实际上,《四库全书总目提要》就说钱谦益“以记丑言伪之才,济以党同伐异之见,逞其恩怨,颠倒是非,黑白混淆,无复公论。”【147】而朱尊彝也确曾发现,钱谦益的某条记载是来自“道听之说”。【148】

从另一方面讲,《张文忠公全集》源自张居正的儿子张嗣修等人编辑整理的《张太岳文集》。而根据张嗣修等人的叙述,该文集收录的张居正书信,始于隆庆元年,终于万历十年,他们所做的工作“谨次为编年”——即按时间顺序将它们编为十五卷。【149】也就是因为如此,朱东润才会说,在《张文忠公全集》中,“奏疏、书牍底篇次,大体是编年的”。【77, 序】而不论是在《张太岳文集》还是在《张文忠公全集》,《与分宜尹》都编在“书牍”类的第一卷,即所谓的“书牍一”。根据张舜徽主编的《张居正集》,“书牍一”中的书信作于隆庆元年到三年;“书牍二”作于隆庆四年;“书牍三”作于五年;“书牍四”作于隆庆六年;“书牍五”作于万历元年,余此类推。具体到《与分宜尹》这篇书信,张舜徽就把它系于隆庆三年【142】。也就是说,钱谦益说张居正在“万历初”命人埋葬严嵩,十有八九又是根据“道听之说”。

更加不幸的是,钱谦益的错误并不仅仅是把年代记错了,而是他的那句话,几乎全都不靠谱:假如“分宜尹”真的是奉张居正之命埋葬严嵩,他应该首先接到张的指令;事成之后,他还应该回复张居正。可是,那两封信件显然都不存在,所以张居正的儿子才会给《与分宜尹》冠以“与”字——否则的话,他们就会用“答”字。实际上,张居正的正文以“闻”字开头,这本身就说明,他只是“听闻”此事,而已。果然,就在隆庆三年,从嘉靖四十四年起就担任分宜县令的王贻德赴京入觐【150】,恰恰就是张居正“闻故相严公已葬”那一年。而早在隆庆元年,就已经有人吩咐他照看严嵩的坟墓了——这是《明史·赵锦传》中的记载:

“锦始终厉清操,笃信王守仁学,而教人则以躬行为本。守仁从祀孔庙,锦有力焉。始忤严嵩,得重祸。及之官贵州,道嵩里,见嵩葬路旁,恻然悯之,属有司护视。”【34, p.5563】

根据该传,赵锦是在隆庆元年“以右副都御史巡抚贵州”的。也就是说,关于“分宜尹埋葬严嵩”这个故事,最可能的史实是这样的:赵锦在隆庆元年路过分宜,看到严嵩的坟茔就在路边,于是动了恻隐之心,嘱咐当地官员对之照看一下。据《明史·职官志》,左、右副都御史都是正三品【34, p.1767】,而知县则是正七品【34, p.1850】。也就是说,论地位,赵锦比王贻德高出了整整八级,所以前者发话,即使是以“方以事上”【151】闻名的王贻德也只能遵照执行,于是重新安葬了严嵩。两年后,王贻德进京,不由说起此事,结果被张居正“闻”到,于是给王贻德发了一个短笺表示嘉奖。最好笑的是,不论是赵锦还是王贻德,他们都在张居正当权之时受到排挤,王贻德还被迫辞官归隐。张居正死后,王贻德复出,在万历二十年被皇帝誉为“天下清官第一”,死时家无余财。【150】

总之,方舟子与张显清异口同声地说张居正在“万历初年”吩咐分宜县令埋葬严嵩,只有一个可能,那就是前者抄袭了后者。否则的话,那就意味着方舟子与张显清一样,先从《列朝诗集小传》获得“万历初”这个信息;然后又和张显清一样,从张居正的文集中看到了《与分宜尹》这条佐证,并且他,第三次和张显清一样,置该信位于“书牍一”这个事实于不顾,非要认定那封信作于“万历初年”。实际上,假如方舟子真的读过只有四百余字的“《列朝诗集小传》丁集《严嵩》”(实为《严少师嵩》)的话,他是绝对不可能不“得瑟”自己的这个“搜集资料、归纳整理的功夫”的。【152】并且,什么样的“语文状元”会放着钱谦益称赞严嵩诗作“清丽婉弱,不乏风人之致”这句话不抄,而是非要从《严嵩传》中抄袭“王廷相语”呢?因为从论诗的角度来讲,文学大家钱牧斋的话比“思想家”王浚川的话要有分量得多,多得多——这一点,不要说是一个堂堂的“语文状元”,即使是一个弱弱的“老童生”,也应该晓得。

抄袭铁证之十五:“save the best for last”在《严嵩的末日》的最后一段话,方舟子讲了这样一个故事:在万历初年,已经当上首辅的张居正觉得自己的老师徐阶坑害严嵩太“过份”,于是吩咐严嵩家乡分宜县的县令埋葬严嵩;事成之后,张居正特别致信那位县令向他表示感谢。方舟子的这个故事全部抄自张显清的《严嵩传》,但张显清的故事含有一个关键错误:他根据钱谦益的《列朝诗集》中的严嵩小传(上左)说事情发生在“万历初年”;但根据张居正的儿子说,张居正文集中书牍的排列原则主要是“编年”(上中),而《与分宜尹》排在 “书牍一”;张舜徽主编的《张居正集》将《与分宜尹》系于隆庆三年(上右)。除了“万历初年”这个明显的谬误之外,方舟子抄袭张显清的证据还包括给《与分宜尹》加的标点符号以及使用“过份”这个“白词”——上图中的“过分”是《江山无限》的责任编辑替语文状元方舟子“改正”的。

37、“若不是张居正极力维护”

这是《严嵩的末日》最后一段的最后两句话:

“至于徐阶的结局,也并不怎么美妙,三个儿子被逮充军,田产充公,若不是张居正极力维护,说不定也落得个跟严嵩一样的下场。在此起彼伏、你死我活的内阁纷争中,只有皇帝才是最后的赢家。”

前面提到,方舟子在炮制《严嵩的末日》时,除了照抄张显清的《严嵩传》之外,还从朱东润的《张居正大传》中偷些奇闻异事,以“炫耀才学”。而上面那段话,就是抄自《张居正大传》的这段话:

“在高拱手里,言官们又听他指挥,一步走错不得,一句说错不得,这是隆庆五年居正所处的地位。徐阶底地位更坏了。三个儿子同时被逮,田产充公了,两个儿子也问了充军的大罪,只留得徐阶慢慢地回味会不会得到和严嵩一样的结果。在严重的局势下面,居正还是苦心调护。”【77, p.115】

方舟子抄袭朱东润的“铁证”,就是他和朱东润一样,也说徐阶之所以没有“落得个跟严嵩一样的下场”,是因为得到了“张居正极力维护”。事实是,不要说“极力维护”,即使是“勉强维护”,张居正都做得马马虎虎、心不在焉。

原来,徐家之所以“蒙难”,一般认为是受到高拱的报复,所以姚文元说:“抓徐阶儿子这件事,性质上是高拱乘机报复”。【153】而张居正虽然尊徐阶为师,但他却在高拱、徐阶去职之后、自己地位岌岌可危之际,谋划让高拱,而不是徐阶,复出再任首辅——这是《明史·张居正传》的记载:

“高拱以很躁被论去,徐阶亦去,春芳为首辅。亡何,赵贞吉入,易视居正。居正与故所善掌司礼者李芳谋,召用拱,俾领吏部,以扼贞吉,而夺春芳政。”【34, p.5644】

也就是因为要在高、徐两边讨好以谋取自己的最大利益,张居正在面对他们的内斗时显得非常尴尬,所以朱东润说,“高拱入阁以后,居正所处的是一个最困难的地位”。 【77, p.117】据《明史》,张居正为徐阶说情之后,马上就有传言说他收了徐阶的三万两银子贿赂。而当高拱问及此事时,张居正的反应是“色变,指天誓,辞甚苦。”【34, p.5644】这就是朱东润用“苦心”二字来形容他“调护”徐阶的真实原因。实际上,为了证明张居正真的“调护”了徐阶,朱东润还煞费苦心地找出了张居正当年给徐阶的三封信函当作证据,但最终,他也不得不说,那三封信的文字“都很闪铄”。【77, p.116】而方舟子哪里晓得朱东润的“苦心”,所以,他看到朱东润说张居正“苦心调护”徐阶,于是大笔一挥,将之升格为“极力维护”,结果把自己的无知无畏光棍本色暴露得纤毫毕现。 |

|

| |||

|

|

| 实用资讯 | |

|

|

| 一周点击热帖 | 更多>> |

| 一周回复热帖 |

| 历史上的今天:回复热帖 |

| 2020: | ▲沉思:关于万维读者网’立场 | |

| 2020: | 大地震:上帝说《圣经》与 新神学 | |

| 2019: | 自私从而低能、处于低级自组织低级协同 | |

| 2019: | 《五灯会元》禅宗公案解(2) | |

| 2018: | ? U Might Consider 2 Split Your Life | |

| 2018: | 554、EPR问题—探索真实世界的论战 | |

| 2017: | (2)为什么我对中国文化持基本否定态 | |

| 2017: | “‘亻’征召”之“基础科学”博士篇 | |

| 2016: | 上帝保佑恶霉厉勊 | |

| 2016: | 魏中军:输赢究竟是谁? | |