| 續三 |

| 送交者: 亦明_ 2021月11月12日08:11:15 於 [教育學術] 發送悄悄話 |

| 回 答: 續二 由 亦明_ 於 2021-11-12 08:07:48 |

32、“是何法制?”

這是《嚴嵩的末日》的第22段:

“徐階不以‘奸黨’之名處置嚴世蕃,卻捏造出一個通倭謀反的罪名出來,其用心,乃是要把嚴家一網打盡。犯了叛逆之罪,親屬都要受到牽連,家產也都在抄沒之列。即使他們在判決中未對嚴嵩擬罪,嚴嵩卻也難逃法網,皇帝還要怪他們未依法追究嚴嵩的罪責(詔令云:‘疏內不言逆本,是何法制?’),下詔把嚴嵩及其孫子們削官為民,並抄沒家產。對江西嚴家的抄沒,不知為何,一直拖到嚴世蕃被處決之後的五個月才進行,共抄得黃金三萬多兩,白銀二百萬兩,相當於當時全國一年的財政總收入。此外還有田地百萬畝,房屋六千多間,和無數的珍寶古玩字畫。嚴嵩出身貧寒,這些財產,當然都是他當了大官以後,特別是入閣拜相以後,父子勞神搜刮而來的,用張居正的話說,是‘商賈在位’。做了幾十年的買賣,一夜之間就賠個精光。”

毫無疑問,這段話中位於引號之間的那16個字,全都來自《嚴嵩傳》——這是“詔令雲”的來源:

“既然‘事已勘實’,‘具有顯證’,皇帝便於嘉靖四十四年三月二十四日下詔,批准三法司的擬議,以‘交通倭虜,潛謀叛逆’為主罪判處嚴世蕃、羅龍文死刑,立即處斬,嚴嵩及諸孫削官為民,抄沒家資;並指出嚴嵩乃為‘逆本’,對法司未擬其罪表示不悅。詔令云:‘既會問得實,世蕃、龍文即時處斬。所盜用官銀財貨家產,令各按臣嚴拘二犯親丁盡數追投入官,毋令親識人等侵匿受寄,違者即時捕治。嚴嵩畏子欺君,大負恩眷,並其孫見任文武職官,悉削職為民。餘黨逆邪盡行逐治,毋致貽患。余悉如擬。疏內不言逆本,是何法制?姑不問。’①”【22, p.361】

事實是,方舟子不僅從《嚴嵩傳》抄“引文”,他的那些“非引文”也大多根據《嚴嵩傳》。原來,張顯清在給出“張居正主修的《明世宗實錄》評論此案”的出處時,還加上了這樣一段話:

“《大明律》卷二《奸黨》條規定:‘凡奸邪進讒言左使殺人者斬;’‘若在朝官員交結朋黨紊亂朝政者皆斬,妻子為奴,財產入官。’卷一八《謀反大逆》條規定,‘凡謀反及大逆但共謀者不分首從皆凌遲處死’,‘知情故縱隱匿者斬’。卷一八《謀叛》條規定,‘凡謀叛(謂謀背本國,潛從他國)但共謀者不分首從皆斬,妻妾子女給付功臣之家為奴,財產併入官,父母祖孫兄弟不限籍之同異皆流二千里安置,知情故縱隱藏者絞’,‘若謀而未行為首者絞,為從者皆杖一百流三千里。”【22, p.362】

這就是方舟子推測“徐階不以‘奸黨’之名處置嚴世蕃,卻捏造出一個通倭謀反的罪名”的“用心”的來源。再看看他的“對江西嚴家的抄沒,不知為何,一直拖到嚴世蕃被處決之後的五個月才進行”是怎麼來的:

“八月,成守節上報抄沒嚴嵩江西家產清單,計黃金三萬二千九百餘兩,白銀二百零二萬七千餘兩,②此外還有大量的珠寶、古玩、房屋、土地等。與此同時,直隸巡按御史孫丕揚又奉命抄沒了嚴氏北京家產。”【22, p.364】

注釋②是:“《明世宗實錄》卷五四九,嘉靖四十四年八月。”而前引嘉靖帝下詔抄家的出處是 “《明世宗實錄》卷五四四,嘉靖四十四年三月”。語文狀元方舟子最最拿手也最最自傲的本領就是“小學數學”。【120】而就是通過運用這一本領,他把張顯清兩個注釋中的數字進行了簡單的減法運算,就得出了“五個月”這個結果。而“不知為何”這四個字,活生生地暴露出了方舟子根本不曾看過“張居正主修的《明世宗實錄》”這個秘密,因為在《明世宗實錄》卷五四七,嘉靖四十四年六月,就有這樣的記載:

“初,法司奏上:嚴世蕃獄,詔籍沒其資產,解部濟邊。至是內承運庫太監崔敏奏:先年籍沒逆犯江彬等家金銀及珠玉器皿各色叚弊,盡送內庫備賞賚用;今內藏鮮儲請前例。上詔戶部:嵩國大蠹,其贓銀宜以一半官用,一半濟邊。金銀珍寶玩好首飾器皿等物悉收進內庫。如無,於林潤並撫按有司處追,無令縱容諸奸逆作富。於是戶部先進在京所沒貨物金四百八十餘兩,珠五十兩,諸珍玩器皿稱是。余俟江西解到續進。詔該庫驗收,仍令江西楊州二處贓物速行追解。”【30, pp.8837-8838】

也就是說,查抄嚴家之事一直都在進行。只有一個無知無畏的“假打鬥士”才會以為,政府官員查抄“相當於當時全國一年的財政總收入”的資產,與他這個“假打”光棍揭露“一個驚天大案”一樣,只需一個晚上就能夠在暗室中完成——這是他的美國房東王瑋透露的秘密。【121】

事實是,對嚴嵩的抄家,進行了何止五個月——這是嘉靖皇帝在四十四年十二月發出的責問:

“上諭戶部取沒犯嚴世蕃贓銀四十萬兩入內庫。戶部奏:江西等布政司及揚州等府並在京解到沒官銀共收過二十五萬四千三百餘兩;除一半濟邊,余尚到今先進十萬兩餘。三十萬兩俟解到續進。上曰:三月決囚後,今已十月余矣,財物尚未至,尚不見一所巨屋只估銀伍百兩,是財物既不在犯家,國亦無收,民亦無還。果何在耶?撫按官並林潤聞旨數次,欺視不理,其令刑科參奏。”【30, pp.8901-8902】

也就是說,在發出抄家令的十個月後,嘉靖皇帝也沒有看到徐階所“擬議”的“量追贓銀二百萬兩”。十個月後,嘉靖皇帝下旨“謫原任大理寺卿萬采充邊衛軍,廣西按察司副使袁應樞充煙瘴軍下刑。”為什麼呢?原來,“是時藉沒嚴產,所得銀不充二百萬數,詔旨嚴急官司,乃指為采等寄頓藏匿,各追一、二萬……。”【30, p.9018】所以談遷說,“嚴氏追贓二百萬,其貲稍佚,蔓及無辜,一省騷然。”【35, p.4010】

33、“此外還有田地百萬畝”

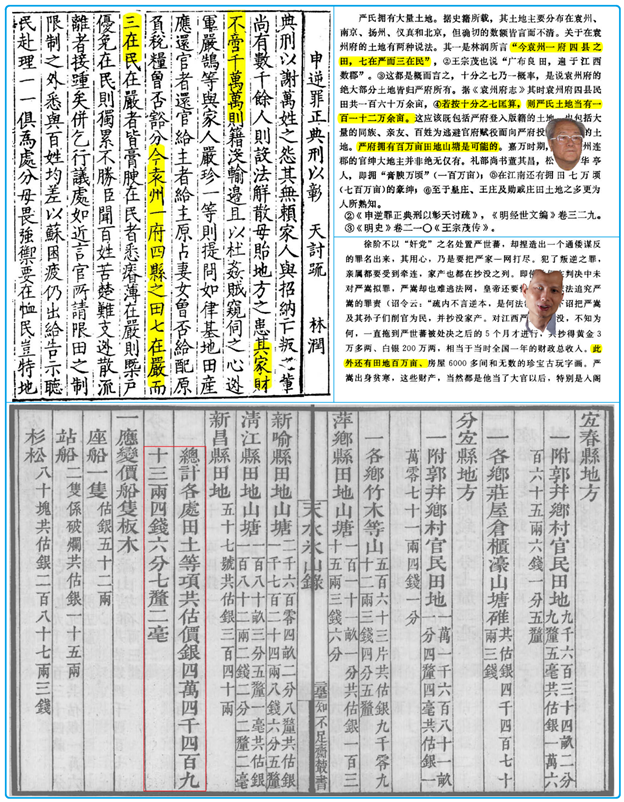

最好笑的是,《明實錄》明明說查抄的嚴家家產中,“田地山塘”只有“二萬七千三百餘畝”【30, p.8848】,但方舟子卻說“此外還有田地百萬畝”。這是怎麼回事呢?原來,張顯清在《嚴嵩傳》中專門用了一章的篇幅來盤點嚴家的“巨額家資”——這是張顯清估算嚴家的地產:

“嚴氏擁有大量土地。據史籍所載,其土地主要分布在袁州、南京、揚州、儀真和北京,但確切的數額皆言而不清。關於在袁州府的土地有兩種說法。其一是林潤所言‘今袁州一府四縣之田,七在嚴而三在民’,②王宗茂也說‘廣布良田,遍於江西數郡’。③這都是概而言之,十分之七乃一概率,是說袁州府的絕大部分土地皆歸嚴府所有。據《袁州府志》其時袁州府四縣民田共一百六十萬餘畝,④若按十分之七匡算,則嚴氏土地當有一百一十二萬餘畝。”【22, p.392】(另見【122】。)

這就是方舟子斷言嚴家“有田地百萬畝”的唯一來源。

事實是,雖然張顯清把自己的唯一證人林潤打扮成“以敢於直言聞名朝野”【22, p.356】,但他實際上是一個極為典型的以“賣直”為業的大嘴昏官,曾在嘉靖三十九年被人利用,將著名的“抗倭狀元”沈坤構陷致死——這是“張居正主修的《明世宗實錄》”中的記載:

“南京山東道御史林潤等,劾奏新改國子監祭酒沈坤,居鄉橫暴,擅用非刑,打死住房人胡鑾,剁其兩手,糾眾防倭,指不知名人為敗卒,梟首示眾,霸開官店,將鹽院引皮私用防關印子,勒抽稅銀,舉放私債,將監生生員嚴刑拷打,逼取准折妻孥以私忿,囑官監禁母舅,占家貲,逐弟賃住民房,並及其任南監,折毀饌堂為私宅器用等事。上覽其疏而惡之,詔禠神職為民,仍令巡按御史,逮系來京訊治。坤素跌宕負氣,不能諧俗,鄉里人多不悅之。初以南祭酒守制家居,會倭犯江北,諸文武吏望風奔潰。坤督率鄰里保所居淮安新城,遠近依附者眾。坤遂以軍法部署防禦,有犯令者輙榜笞之。故居民雖賴以保全,而被其榜笞者亦遂生怨恨。中有給事中胡應嘉宗黨及府縣儒學生一二人,應嘉與坤有卻,又性險狠,遂與諸生撰為謠言,構之於御史林潤,疏劾之,應嘉復從旁力證。然皆流謗無指實。其所謂斷手胡鑾者,固無恙也。他皆類此。及坤逮至,竟栲死獄中,士論冤之。”【30, pp.8048-8049】

很可能是因為有這個前科,所以嘉靖皇帝后來才會指責徐階等嚴黑“只以潤疏說一過”——顯然是信不過林潤的“直言”。也就是說,林潤說的話,即使打個對摺,也不能用作證據——連方舟子都用了三個“捏造”來定性他的“嚴世蕃通倭”指控。

其實,如果按照張顯清的估算方法,則張居正的貪污數額比嚴嵩還要多,因為早在萬曆四年,浙江道監察御史劉台就說張居正“入閣未幾而富冠全楚”、“宮室輿馬妻妾奉御,有同王侯”,如果不是貪污,“何以致之耶?”【123】六年後,陝西道監察御史楊四知又說:

“夫居正之奸貪,窮古未有。且無論其江陵所充積,但據其身死回籍,騾車三十輛,搬運一月,填滿京衢;糧船八十艘,綿延百里,阻塞運道。”【124】

萬曆十二年,江西道監察御史李植上疏說,張家子弟在預知大禍臨頭之後,開始藏匿財物:

“潛入京師,以求庇護,探聽已久,謀劃甚詳。其重貲厚蓄埋匿他所者,十之六七;其奇珍輕齎餽獻要路者,什之四三。室之所存,僅千百之一二耳。”【125】

而負責查抄張居正江陵老家的丘橓也說:

“蓋緣嗣修等,先年一聞馮保之被抄、莊守禮之被逮,即將違禁異物、外國奇寶,悉付之烈焰中,煙浮街巷,數晝夜不息,合郡皆知。”【126】

但即使如此,官府仍從張家抄得“黃金萬兩,白金十餘萬兩”【34, p.5651】,而最終數量顯然超過三百“槓”。【127】而就是這樣一個其貪不讓嚴嵩、其奸遠甚嚴嵩【128】之人,竟然被張顯清的老師、“著名明史專家王毓銓”說成是一個“心術正、有操守,以儒家治平思想、肅政安民的理論作為臣道的方針”的“義僕”。【129】相應地,在《嚴嵩傳》中,張居正是一個正面人物。張院士怎麼就沒有想到,他應該運用自己發明的獨特方法來計算一下張居正的“巨額家資”呢?

問題是,既然嚴嵩被抄出的家產就已經富可敵國了,張顯清為什麼還是非要把嚴家的田產放大數十倍呢?雖然我們可能永遠也不會知道這個問題的確切答案,但我們卻可以根據“事實”和“理性”對那個看不見摸不着的答案做出合理的推測。事實是,那個被張顯清捧為倒嚴英雄的徐階,是一個比嚴嵩還要貪的大貪官,其關鍵證據就是,據吳晗說,“徐家有田四十萬畝,是江南第一大地主,徐階的弟弟和兒子都是人民所痛恨的大惡霸,大部分田地都是侵占老百姓的。”【130】而據明人范守己說,僅在華亭一地,徐家每年的地租收入就將近一萬兩銀子,佃戶超過萬人。【131】如果按照張顯清所說的“明中期江南比較肥沃土地的一般價格每畝銀十兩”【22, p.394】計算,則徐家僅土地的價值就超過四百萬兩白銀。按照馬克思主義政治經濟學,封建社會生產關係的本質就是土地被地主占有,地主靠收取地租來剝削農民。因此,在資本主義已經開始萌芽的明中葉,徐階家族實際上是落後、反動勢力的典型代表——不僅是惡霸地主,而且還如吳晗所說,代表着“官僚地主集團”。【132】也就是因為如此,後世嚴黑們一定要想方設法把徐階打扮得漂亮一點、乾淨一些。而達到這個目的最簡單的辦法,就是讓嚴嵩更醜陋、更骯髒。

事實是,官府抄嚴嵩的家,連“刀斧廢鐵(九百六十九件)”、“魚膠(二斤估銀二分)”、“藤一綑(計五十八斤共估銀一兩)”【133, p.259】都要一一記錄在案,連“豬、羊、鵝、鴨、雞、犬等畜”【133, p.268】都要搜刮變賣,那些奉旨抄家的官員們怎麼可能會漏掉嚴家的一百一十萬畝土地?即使按他們變賣兩萬七千多畝田產得銀四萬四千餘兩【133, p.267】來計算其平均價格,即每畝土地賣1.6兩銀子,那也是一百七十多萬兩白銀,相當於嚴家浮財的一大半。如果按照嘉靖皇帝所說,“邇來有司變賣田產,往往徇情作斃,所得價值不及十之三”【30, p.8849】計算,則嚴家的田產價值是其被抄家財總值的兩、三倍。實際上,即使是卯足了勁兒,中國人民大學歷史系教授毛佩琦也只敢“嘉靖時權相嚴嵩田產總計在200000畝以上”。【134】但張院士卻將這個已經比正史記錄的數字高出了七倍的數字再擴增了五、六倍,其根據僅僅酷吏林潤的紅口白牙。

事實是,按照林潤的說法,嚴氏當時在袁城的相府“廊房迴繞萬間、店舍環垣數里”【80, p.3526】,但據《明實錄》,嚴家在江西的“府第房屋”總共只有“六千六百餘間”;而據《天水冰山錄》,嚴家的“袁州第宅房店”總共“一十九所、三千三百四十三間”,其中帶有“廊”的建築,只有“新府第一大所”的“東大樓一重廳一重”(房屋220間,估值白銀1352兩)和“北府第一大所”(房屋數目不詳,估值白銀六百兩)。【133, pp.263-264】也就是說,林潤給出的房屋數字,至少浮誇了三十倍。至於他說嚴家的“豪奴”嚴年、謀客彭孔“家資亦稱億萬”【80, p.3526】、“千萬萬”【80, p.3529】,那已經完全是信口開河了。

根據《天水冰山錄》,當時查出的嚴氏田產,遍及南昌、新建、宜春、分宜、萍鄉、新喻、清江、新昌八縣,它們分屬南昌、袁州、瑞州三府【133, pp.266-267】,所以這與張顯清引“王宗茂也說‘廣布良田,遍於江西數郡’”【22, p.292】——它被用作嚴嵩擁有百萬畝田產的唯二佐證——並不矛盾。事實是,當時估算的土地面積已經精確到小數點後面三位(如“清江縣田地山塘一百八十畝三分五厘一毫”),千真萬確的分毫不爽、錙銖必較,所以,如果那些負責抄家的官員真的漏掉了那一百一十萬畝田產,而只是找到了它們的一個零頭,那只能有一個解釋,即故意欺君。問題是,他們有那麼做的一絲一毫的理由嗎?從另一方面講,如果嚴嵩有能力把那一百萬畝土地藏得嚴嚴實實,他幹嘛不把那三萬兩黃金、二百萬兩白銀也都藏起來——相比於隱藏萬頃良田不動產,埋藏貴重細軟豈不是易如反掌嗎?顯然,對於這樣的問題,張顯清院士或者是沒有想到,或者是根本不屑去想。據張院士晚年回憶,在寫作《嚴嵩傳》的那段時間,他“專心致志,心無旁騖”。【135】現在看來,那樣搞學問,可能並不是什麼優點。

方舟子雖然算不上是一個徐粉,但他卻是一個特大號的張粉和嚴黑。按照他的說法,張居正乃是中國歷史上最最偉大的人物,因為他的去世,導致“中國一下子從輝煌燦爛的頂點跌入了黑暗不幸的深淵。”【136】也就是因為如此,方舟子刻意要把他說得剛正清廉,一口咬定張家的家財“也不過十幾萬兩”,並且還編造了一個“張家原是鹽商,本就有錢,張居正生前又蒙神宗賞賜極豐”這樣的瞎話來為其銷贓。【137】精通“小學數學”的方舟子當然不可能計算不出“黃金萬兩,白金十餘萬兩”的百倍、千倍到底是多少,但他就是故意裝傻、裝瞎。可是,為了構陷嚴嵩,他把自己的眼珠子都瞪出了眼眶,以致他要置正史於不顧,專抄張顯清的一家之言。換句話說就是,“方氏打假”的邪惡之處,就在於它的“選擇性”:不僅其打假的目標全都經過精心“選擇”——就像他曾恬不知恥地宣稱“即便我這篇文章完全根據穎河的系列文章寫成,只要不是整段地照抄,也稱不上什麼‘抄襲’”【138】一樣,他也曾公開宣稱“選擇性打假是正常的”、“就是應該選擇性的打假”【139】——,其打假的招術也是以“選擇”為主要標誌:既要選擇性扒糞,又要選擇性裝瞎。

抄襲鐵證之十四:“田地百萬畝”在《嚴嵩傳》中,張顯清僅僅根據大嘴酷吏林潤的一句話,“今袁州一府四縣之田,七在嚴而三在民”,而“匡算”出“嚴氏土地當有一百一十二萬餘畝”。也就是因為根據這樣的結論,張顯清在抄錄《明實錄》中查抄的嚴嵩家財產記錄時,拒不抄錄其中的“田地山塘二萬七千三百餘畝”這句話,結果導致方舟子對之茫然無知,只好跟着張顯清說,嚴嵩家“此外還有百萬畝。”事實是,根據《天水冰山錄》,嚴家被抄出的田產遍及三府八縣,面積精確到了“毫”。而直至今天,也沒有任何證據能夠證明嚴家當時確實有百萬畝土地。

34、“商賈在位”

實際上,方舟子上面那段話中的“商賈在位”這四個字也是從《嚴嵩傳》抄來的。原來,《嚴嵩傳》的第二十二章題為《巨額家資》,它分為三節,各節的標題分別是《財產構成》、《家資的來源》、《“國匱民窮”》。而就是在第三節中,有這樣的話:

“除此,張居正還在許多文稿中對嘉靖朝的歷史教訓作了論述。例如:‘治理之道,莫要於安民。究觀前代,孰不以百姓安樂而阜康,閭閻愁苦而危亂者。當嘉靖中年,商賈在位,貨財上流,百姓嗷嗷,莫必其命,比時景象,曾有異於漢、唐之末世乎?……隆慶間,仕路稍清,民始帖席,而紀綱不振,弊習尚存。’③”【22, p.426】

注釋③是:“張居正:《答福建巡撫耿楚侗言致理安民》,《張文忠公全集·書牘》一二。”

不要說方舟子根本不可能為了這四個字去翻看《張文忠公全集》;實際上,你即使讓他按圖索驥把那篇文章、那四個字找出來,他都會抓耳撓腮、不知所措。

最好笑的是,張居正所說的“商賈在位”,其影射的對象很可能並不是嚴嵩父子,而是徐階一家。這是于慎行在記錄了“膠州有藍道行者”那個故事之後記錄的第三個故事:

“吳人以織作為業,即士大夫家,多以紡績求利,其俗勤嗇好殖,以故富庶。然而可議者,如華亭相在位,多蓄織婦,歲計所積,與市為賈,公儀休之所不為也。往聞一內使言,華亭在位時,松江賦皆入里第,吏以空牒入都,取金於相邸,相公召工傾金,以七銖為一兩,司農不能辨也。人以相君家鉅萬,非有所取,直善俯仰居積,工計然之策耳。愚謂傾瀉縣官賦金,此非所謂聚斂之臣也?以大臣之義處之,謂何如哉!”【75, p.506】

“當嘉靖中年”,還有比這更“商賈”的嗎?

問題是,方舟子為什麼會以為張居正是在暗指嚴嵩呢?唯一合理的解釋就是,他受到了張顯清的誤導。而張顯清既然熟讀《谷山筆麈》,他在塑造“貪官嚴嵩”之際,幹嘛不明確說出構陷嚴嵩父子的徐階,其貪婪程度與嚴嵩父子有過之無不及呢?

35、“寄食墓舍以死”

《嚴嵩的末日》的最後一段共有8句話,這是頭兩句:

“抄家之後嚴嵩的去向,各家說法不一,或說他寄食故舊,或說他寄食野寺,或說他與孫子住在關公廟,《明史·嚴嵩傳》則說他是‘寄食墓舍以死’,大約是到處打游擊找人討口飯吃。他是哪一年死的,各家說法也不同,或說被抄家以後不久就死了,或說過了一年才死,《明史》則說是過了兩年才死,與嘉靖皇帝差不多同時死的,終年八十七歲左右。”

這是《嚴嵩傳》中的相關文字:

“嚴嵩已經八十有六。兒子處斬,孫子充軍,家產被抄,自己削官為民,這沉重的打擊對於這位風燭殘年的老翁來說是難以承受的。一年以後,嘉靖四十五年四月,他懷着無限的愁悵和哀怨離開了人世。③

“關於嚴嵩死時的情形,他同時代的王世貞說,‘嵩死時,寄食墓舍,不能具棺槨,亦無吊者’④,‘嵩削籍,寄食於人以死。’⑤尹守衡說,‘嵩寄死野寺。’⑥明清之際的史家也說他‘寄食故舊以死’⑦,‘窮老寄食以死。’⑧嚴氏後裔纂修的《介橋嚴氏族譜》雲,宜春嚴府抄沒以後,嚴嵩回到分宜故里,由孫兒嚴鴻陪伴住宿介橋村東一座關公廟裡,不久貧病而死。⑨不論是‘寄食墓舍’,還是‘寄死野寺’,都表明嚴嵩生命的最後時刻是在孑然孤獨,困苦淒涼中渡過的。”【22, pp.364-365】

也許有人會說,上面的文字中,並沒有“寄食墓舍以死”這六個字,因此說明方舟子確曾讀過《明史·嚴嵩傳》。事實是,“寄食墓舍以死”這六個字雖然沒有出現在《嚴嵩傳》的正文中,但卻出現在它的注釋中——這是注釋③:

“關於嚴嵩的卒年,王世貞在《嘉靖首輔傳》中雲,嚴嵩死時八十六歲,按此則死於嘉靖四十四年。《明史·嚴嵩傳》雲,嚴世蕃伏誅,‘又二年,嵩老病寄食墓舍以死’,按此則死於嘉靖四十五年,或隆慶元年。《介橋嚴氏族譜》雲,嚴嵩死於嘉靖四十五年四月,終年八十七歲,今采此說。” 【22, p.365】

也就是說,方舟子連張顯清的注釋都不放過。如果方舟子一口咬定自己的文字確實抄自《明史》,他就必須解釋自己關於“抄家之後嚴嵩的去向”的“各家說法”都是來自哪裡。而他即使敢說自己讀過尹守衡的《皇明史竊》,他也不敢說自己讀過《介橋嚴氏族譜》,因為連張顯清本人都沒有讀過那本書——他說嚴嵩與孫子住在關公廟,是“轉引自嚴曰文《嚴嵩在分宜》,‘嚴嵩與明代政治學術討論會’論文集。”【22, p.364】如果方舟子狡辯說自己也是轉引自“嚴曰文《嚴嵩在分宜》”,那他出的糗就更大了:嚴曰文並沒有說自己的說法來自《介橋嚴氏族譜》——實際上,在那篇文章中,也根本就沒有“《介橋嚴氏族譜》”這樣的文字。【140】而在《介橋嚴氏族譜》中,確實有一篇《嚴嵩傳》,但其中,並沒有中嚴嵩與孫子住在關公廟這樣的記載。【141】你看張顯清給方舟子挖的這個坑有多大?

實際上,方舟子跟着張顯清說什麼“關公廟”,也是他抄襲的證據。因為從宋代起,關羽就被封王;明代以後,他還被封為帝。所以,關羽的廟宇,或稱關王廟,或稱關帝廟。所謂“關公廟”,不過是民間老百姓口頭上的俗稱。確實,嚴曰文在《嚴嵩在分宜》中說的就是“關帝廟”。

36、“萬曆初年”

這是《嚴嵩的末日》最後一段的中間4句話:

“死後沒錢買棺材下葬,也沒人弔唁,直到萬曆初年,徐階的門生張居正當國,才吩咐分宜縣縣令收拾嚴嵩屍骨備棺埋葬。這位縣令遵命照辦後,張居正還特地去函稱讚:‘聞故相嚴公已葬,公陰德及於枯骨矣,使死而知也,當何知其為報哉?’大約覺得自己的老師對嚴嵩的處置未免太過份,或者,是要藉此為後人如何對待故相立個榜樣吧。他自己死後,卻也差點被開棺鞭死。”

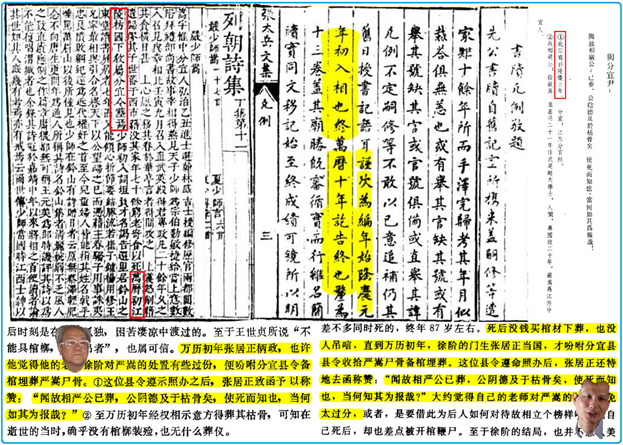

如果哪位看官閱讀本文至此的話,他都不用去想,就應該知道,方舟子的最後一條引文肯定抄自《嚴嵩傳》。果然,張顯清寫道:

“萬曆初年張居正柄政,也許他覺得他的老師徐階對嚴嵩的處置有些過份,便吩咐分宜縣令備棺埋葬嚴嵩屍骨。①這位縣令遵示照辦之後,張居正致函予以稱讚:‘聞故相嚴公已葬,公陰德及於枯骨矣,使死而知也,當何如其為報哉?’②至萬曆初年經權相示意方得葬其枯骨,可知在逝世的當時,確乎沒有棺槨裝殮,也無什麼葬儀。”【22, p.365】

首先需要指出的是,方舟子雖然在抄錄張居正的《與分宜尹》時,刻意製造了一個“細微差別”,即把“何如”抄成“何知”;但他刻意製造的這個“我沒抄襲”的證據,與他在抄襲之際留下的作案證據相比,其價值完全可以說是“細微”得可以忽略不計。原來,張居正的那四句話,顯然分為兩個層次,前兩句是代嚴嵩謝“分宜尹”,後兩句則是代嚴嵩發出感嘆。朱東潤在引用這四句話時,中間使用了一個分號【77, p.18】;而張舜徽主編、湖北人民出版社1994年出版的《張居正集》【142】和中國書店出版的校點本《張太岳集》【143】則在中間使用了句號——並且他們還都在句尾使用了驚嘆號。而無論哪種處理,都要比張顯清連續使用三個逗號加一個問號看上去更合理。那麼,如何解釋方舟子的標點與張顯清的一模一樣呢?除了抄襲之外,我想不出任何其他合理的解釋。

其次,方舟子不僅抄襲張顯清的標點符號,他連張顯清的遣詞用字也“照抄有誤”。原來,方舟子對張居正請人埋葬嚴嵩的屍骨的原因所做出的猜測,“大約覺得……”云云,就是抄自張顯清的“也許他覺得……”。而這兩句話的文眼就是“過份”二字。根據中國社會科學院語言研究所編纂的《現代漢語簡明詞典》,形容說話、做事超過一定的程度和限度的漢語詞彙是“過分”,而不是“過份”——該詞典中根本也根本就沒有這個詞。【144】關於這一點,我們必須承認,“語文狀元方舟子”確實講究得非常“過分”:在新語絲網站,方舟子總共在一百多個網頁中使用“過分”這個詞,但他使用“過份”卻僅此一次。【145】也就是說,在抄襲《嚴嵩傳》時,方舟子不僅僅是“惟張顯清的馬首是瞻”,他對張顯清的忠誠度完全可以媲美那個以耄耋之年充當嘉靖皇帝小白鼠的嚴嵩。最好笑的是,在《江山無限》及以後版本的《嚴嵩的末日》中, “過份”都被改成了“過分”。顯然,這是那位慘遭方狀元毒打的福建人民出版社的編輯給方舟子揩的屁股。

第三,張顯清說分宜尹埋葬嚴嵩是在“萬曆年間”並且是在受到張居正的吩咐之後,主要根據兩條證據,即上文的兩條注釋,它們分別是“①錢謙益:《列朝詩集小傳》丁集《嚴嵩》”和“②張居正:《張文忠公全集》書牘一《與分宜尹》。”查《列朝詩集小傳》,其中確有“萬曆初,江陵枋國下教,屬分宜令葬焉”這樣的話。【146】只不過是,《列朝詩集小傳》是《列朝詩集》的副產品,即編者錢謙益在每個詩人——該詩集總共收錄了一千多名詩人的作品——的“詩集”之前做的“作者簡介”,其具體內容究竟來自哪裡,其可靠性到底如何,基本上無法查證。實際上,《四庫全書總目提要》就說錢謙益“以記醜言偽之才,濟以黨同伐異之見,逞其恩怨,顛倒是非,黑白混淆,無復公論。”【147】而朱尊彝也確曾發現,錢謙益的某條記載是來自“道聽之說”。【148】

從另一方面講,《張文忠公全集》源自張居正的兒子張嗣修等人編輯整理的《張太岳文集》。而根據張嗣修等人的敘述,該文集收錄的張居正書信,始於隆慶元年,終於萬曆十年,他們所做的工作“謹次為編年”——即按時間順序將它們編為十五卷。【149】也就是因為如此,朱東潤才會說,在《張文忠公全集》中,“奏疏、書牘底篇次,大體是編年的”。【77, 序】而不論是在《張太岳文集》還是在《張文忠公全集》,《與分宜尹》都編在“書牘”類的第一卷,即所謂的“書牘一”。根據張舜徽主編的《張居正集》,“書牘一”中的書信作於隆慶元年到三年;“書牘二”作於隆慶四年;“書牘三”作於五年;“書牘四”作於隆慶六年;“書牘五”作於萬曆元年,余此類推。具體到《與分宜尹》這篇書信,張舜徽就把它繫於隆慶三年【142】。也就是說,錢謙益說張居正在“萬曆初”命人埋葬嚴嵩,十有八九又是根據“道聽之說”。

更加不幸的是,錢謙益的錯誤並不僅僅是把年代記錯了,而是他的那句話,幾乎全都不靠譜:假如“分宜尹”真的是奉張居正之命埋葬嚴嵩,他應該首先接到張的指令;事成之後,他還應該回復張居正。可是,那兩封信件顯然都不存在,所以張居正的兒子才會給《與分宜尹》冠以“與”字——否則的話,他們就會用“答”字。實際上,張居正的正文以“聞”字開頭,這本身就說明,他只是“聽聞”此事,而已。果然,就在隆慶三年,從嘉靖四十四年起就擔任分宜縣令的王貽德赴京入覲【150】,恰恰就是張居正“聞故相嚴公已葬”那一年。而早在隆慶元年,就已經有人吩咐他照看嚴嵩的墳墓了——這是《明史·趙錦傳》中的記載:

“錦始終厲清操,篤信王守仁學,而教人則以躬行為本。守仁從祀孔廟,錦有力焉。始忤嚴嵩,得重禍。及之官貴州,道嵩里,見嵩葬路旁,惻然憫之,屬有司護視。”【34, p.5563】

根據該傳,趙錦是在隆慶元年“以右副都御史巡撫貴州”的。也就是說,關於“分宜尹埋葬嚴嵩”這個故事,最可能的史實是這樣的:趙錦在隆慶元年路過分宜,看到嚴嵩的墳塋就在路邊,於是動了惻隱之心,囑咐當地官員對之照看一下。據《明史·職官志》,左、右副都御史都是正三品【34, p.1767】,而知縣則是正七品【34, p.1850】。也就是說,論地位,趙錦比王貽德高出了整整八級,所以前者發話,即使是以“方以事上”【151】聞名的王貽德也只能遵照執行,於是重新安葬了嚴嵩。兩年後,王貽德進京,不由說起此事,結果被張居正“聞”到,於是給王貽德發了一個短箋表示嘉獎。最好笑的是,不論是趙錦還是王貽德,他們都在張居正當權之時受到排擠,王貽德還被迫辭官歸隱。張居正死後,王貽德復出,在萬曆二十年被皇帝譽為“天下清官第一”,死時家無餘財。【150】

總之,方舟子與張顯清異口同聲地說張居正在“萬曆初年”吩咐分宜縣令埋葬嚴嵩,只有一個可能,那就是前者抄襲了後者。否則的話,那就意味着方舟子與張顯清一樣,先從《列朝詩集小傳》獲得“萬曆初”這個信息;然後又和張顯清一樣,從張居正的文集中看到了《與分宜尹》這條佐證,並且他,第三次和張顯清一樣,置該信位於“書牘一”這個事實於不顧,非要認定那封信作於“萬曆初年”。實際上,假如方舟子真的讀過只有四百餘字的“《列朝詩集小傳》丁集《嚴嵩》”(實為《嚴少師嵩》)的話,他是絕對不可能不“得瑟”自己的這個“搜集資料、歸納整理的功夫”的。【152】並且,什麼樣的“語文狀元”會放着錢謙益稱讚嚴嵩詩作“清麗婉弱,不乏風人之致”這句話不抄,而是非要從《嚴嵩傳》中抄襲“王廷相語”呢?因為從論詩的角度來講,文學大家錢牧齋的話比“思想家”王浚川的話要有分量得多,多得多——這一點,不要說是一個堂堂的“語文狀元”,即使是一個弱弱的“老童生”,也應該曉得。

抄襲鐵證之十五:“save the best for last”在《嚴嵩的末日》的最後一段話,方舟子講了這樣一個故事:在萬曆初年,已經當上首輔的張居正覺得自己的老師徐階坑害嚴嵩太“過份”,於是吩咐嚴嵩家鄉分宜縣的縣令埋葬嚴嵩;事成之後,張居正特别致信那位縣令向他表示感謝。方舟子的這個故事全部抄自張顯清的《嚴嵩傳》,但張顯清的故事含有一個關鍵錯誤:他根據錢謙益的《列朝詩集》中的嚴嵩小傳(上左)說事情發生在“萬曆初年”;但根據張居正的兒子說,張居正文集中書牘的排列原則主要是“編年”(上中),而《與分宜尹》排在 “書牘一”;張舜徽主編的《張居正集》將《與分宜尹》繫於隆慶三年(上右)。除了“萬曆初年”這個明顯的謬誤之外,方舟子抄襲張顯清的證據還包括給《與分宜尹》加的標點符號以及使用“過份”這個“白詞”——上圖中的“過分”是《江山無限》的責任編輯替語文狀元方舟子“改正”的。

37、“若不是張居正極力維護”

這是《嚴嵩的末日》最後一段的最後兩句話:

“至於徐階的結局,也並不怎麼美妙,三個兒子被逮充軍,田產充公,若不是張居正極力維護,說不定也落得個跟嚴嵩一樣的下場。在此起彼伏、你死我活的內閣紛爭中,只有皇帝才是最後的贏家。”

前面提到,方舟子在炮製《嚴嵩的末日》時,除了照抄張顯清的《嚴嵩傳》之外,還從朱東潤的《張居正大傳》中偷些奇聞異事,以“炫耀才學”。而上面那段話,就是抄自《張居正大傳》的這段話:

“在高拱手裡,言官們又聽他指揮,一步走錯不得,一句說錯不得,這是隆慶五年居正所處的地位。徐階底地位更壞了。三個兒子同時被逮,田產充公了,兩個兒子也問了充軍的大罪,只留得徐階慢慢地回味會不會得到和嚴嵩一樣的結果。在嚴重的局勢下面,居正還是苦心調護。”【77, p.115】

方舟子抄襲朱東潤的“鐵證”,就是他和朱東潤一樣,也說徐階之所以沒有“落得個跟嚴嵩一樣的下場”,是因為得到了“張居正極力維護”。事實是,不要說“極力維護”,即使是“勉強維護”,張居正都做得馬馬虎虎、心不在焉。

原來,徐家之所以“蒙難”,一般認為是受到高拱的報復,所以姚文元說:“抓徐階兒子這件事,性質上是高拱乘機報復”。【153】而張居正雖然尊徐階為師,但他卻在高拱、徐階去職之後、自己地位岌岌可危之際,謀劃讓高拱,而不是徐階,復出再任首輔——這是《明史·張居正傳》的記載:

“高拱以很躁被論去,徐階亦去,春芳為首輔。亡何,趙貞吉入,易視居正。居正與故所善掌司禮者李芳謀,召用拱,俾領吏部,以扼貞吉,而奪春芳政。”【34, p.5644】

也就是因為要在高、徐兩邊討好以謀取自己的最大利益,張居正在面對他們的內鬥時顯得非常尷尬,所以朱東潤說,“高拱入閣以後,居正所處的是一個最困難的地位”。 【77, p.117】據《明史》,張居正為徐階說情之後,馬上就有傳言說他收了徐階的三萬兩銀子賄賂。而當高拱問及此事時,張居正的反應是“色變,指天誓,辭甚苦。”【34, p.5644】這就是朱東潤用“苦心”二字來形容他“調護”徐階的真實原因。實際上,為了證明張居正真的“調護”了徐階,朱東潤還煞費苦心地找出了張居正當年給徐階的三封信函當作證據,但最終,他也不得不說,那三封信的文字“都很閃鑠”。【77, p.116】而方舟子哪裡曉得朱東潤的“苦心”,所以,他看到朱東潤說張居正“苦心調護”徐階,於是大筆一揮,將之升格為“極力維護”,結果把自己的無知無畏光棍本色暴露得纖毫畢現。 |

|

| |||

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2020: | ▲沉思:關於萬維讀者網’立場 | |

| 2020: | 大地震:上帝說《聖經》與 新神學 | |

| 2019: | 自私從而低能、處於低級自組織低級協同 | |

| 2019: | 《五燈會元》禪宗公案解(2) | |

| 2018: | ? U Might Consider 2 Split Your Life | |

| 2018: | 554、EPR問題—探索真實世界的論戰 | |

| 2017: | (2)為什麼我對中國文化持基本否定態 | |

| 2017: | “‘亻’徵召”之“基礎科學”博士篇 | |

| 2016: | 上帝保佑惡霉厲勊 | |

| 2016: | 魏中軍:輸贏究竟是誰? | |