| 科邪教父于光遠之四:“主持”青島遺傳學座談會(續二) |

| 送交者: 亦明_ 2022月07月24日07:30:31 於 [教育學術] 發送悄悄話 |

| 回 答: 科邪教父于光遠之四:“主持”青島遺傳學座談會(續一) 由 亦明_ 於 2022-07-24 07:25:54 |

六、胡謅子信口胡謅

我的“方學研究”,至今已長達十五年,雖然內容五花八門,但其核心卻只有一個,那就是證明方舟子是一個無知、無識、無才、無德的無恥無賴。在這個“六無”之中,“無知”是這個打着“狀元”、“博士”招牌的“鬥士”的最大特點。而我證明“方舟子無知”的主要手段之一,就是在其抄襲而來的文章中尋找讓他無法狡辯的“鐵證”,即他在抄襲之際,把苦主的“技術性錯誤”也席捲過來。就像他的所有贓物一樣,在《遺傳學痛史》一文中,這樣的鐵證可以說是觸目皆是、比比皆是,並且它們全都是禿子頭上的蒼蠅一般明顯的史實錯誤,因此可以肯定地說,他又是抄錯了書。其實,方抄子抄錯了書並不奇怪,奇怪的是于光遠和李佩珊對之不僅見慣不驚、而且還“喜聞樂見”。除非他們以為反偽打假是“大事”,偷雞摸狗乃是“小節”,幹大事不計小節,那麼他們“喜聞”方舟子的胡說八道只有一個可能的原因,那就是他們的知識水平與文賊方舟子相比,一端是半斤,另一端是八兩。

關於方舟子在《遺傳學痛史》中的抄襲剽竊問題,由於篇幅過長,論證繁瑣,因此我將之作為本文的附錄,下面,筆者着重分析該文的第一段話:

“那是自中世紀以來對科學家的最大一次迫害。地點在蘇聯,起因則是進化論的兩位創建人對進化機制的不同看法:拉馬克相信在生物內在欲望的驅使下的用進廢退是生物適應環境的原因,而達爾文則認為適者生存的自然選擇才是進化的主要動力。我們或許會覺得,拉馬克主義更象是唯心主義,而唯物主義的達爾文主義應該更受馬克思主義的青睞才對。但蘇聯的官方哲學,與其說是馬克思主義的,不如說是唯意志主義的,它更相信所謂‘人的主觀能動性’。早在1906年,一位叫斯大林的年輕布爾什維克就已論述說,新拉馬克主義正在戰勝新達爾文主義,而這再一次證明了恩格斯的從量變到質變的唯物辯證法之正確。但是與斯大林的預言相反,從二十年代起,遺傳學的發展越來越顯示了新拉馬克主義的錯誤,新達爾文主義的正確,這個遺傳學和進化論的綜合過程,到五十年代最終完成。”【22】

如果你注意到在上面這6句話323個字中,“主義”一詞總共出現了11次之多,則你就應該明白,方舟子又在通過使用大字眼兒來炫耀自己的“才學”了。只不過是,一如既往地,方舟子“炫耀”出來的並不是“才學”,而是“無知”。

1、拉馬克主義“更象是唯心主義”

首先,方舟子以為米丘林主義在蘇聯崛起是因為拉馬克主義與達爾文主義的衝突,並且拉馬克主義取得了勝利,就說明他對那段歷史幾乎全然無知。事實是,“米丘林生物科學”又被稱為“創造性的達爾文主義”,其實質,就是將拉馬克主義和達爾文主義中符合馬克思主義的內容融合到了一起。換句話說就是,米丘林主義是剔除了拉馬克主義中“唯心”成分和達爾文主義中“反動”成分的綜合——這是李森科在其名著《論生物學界的現狀》中說的原話:

“其次,絕不能把米丘林主義方向稱為新拉馬克主義或新達爾文主義,它是一種創造性的蘇維埃達爾文主義,它拒絕了後兩者的錯誤,並且排除了達爾文理論中由於接受了馬爾薩斯的錯誤理論而產生的缺陷。”【239】

據考證,上面這句話,是斯大林寫下的。【240】【241】【242】

實際上,早在1929年出版的《蘇聯大百科全書》第15卷中,當時蘇聯農業科研界的頭號人物瓦維洛夫就在其撰寫的“遺傳學”詞條中寫道:

“根據純系學說,首先有必要重新考慮拉馬克學說所依據的所謂‘後天獲得性性狀遺傳’問題。在我們之前完成的實驗研究對這個問題給出了否定的答案(參見‘遺傳’詞條)。”【243】

而在十年後出版的《蘇聯大百科全書》第41卷中,“遺傳”詞條的作者戴維登科夫(Сергей Николаевич Давиденков, 1880-1961)四次提到拉馬克,不僅每次都把他當作否定對象,而且還直接拿魏斯曼的理論來否定拉馬克主義:

“魏斯曼的這一立場與他的絕大多數前輩和同時代人的觀點相悖,對自然選擇及進化論的發展起了巨大的作用,證明純後成的拉馬克觀點的謬誤(見後成,拉馬克主義);它對農業實踐也非常重要,是現代遺傳育種方法的基礎。”【244】

“隨後,關於遺傳變異的原因形成了兩種觀點,其中之一由所謂的新拉馬克主義者發展而來,他們無條件地承認後天獲得的性狀是遺傳變異的唯一或主要來源。這一觀點導致了唯心主義,即認為在有機體內存在着某種初始預期,並且與達爾文的自然選擇理論相對立。這種觀點在科學實驗上遭到了否定,因為在嚴格設計的實驗中,沒有一個能夠證明後天獲得的性狀可以遺傳。”【245】

而在兩年前出版的《蘇聯大百科全書》第35卷中,“拉馬克”詞條在介紹拉馬克的用進廢退、獲得性遺傳觀點時,這樣評論道:

“在所有這些情況下,拉馬克在解釋器官在有機體內部努力影響下的發育時,在他的理論中引入了一個唯心主義原則。所以,雖然拉馬克的學說在整體是基於唯物主義的,但他的唯物主義具有二重性。”【246】

也就是說,在整個三十年代,蘇聯的學術界對拉馬克都持批評態度。

誠然,讓不學無術的方舟子翻檢——遑論閱讀、理解——卷帙浩翰的《蘇聯大百科全書》,有些強人所難。但是,既然他號稱自己是在撰寫“遺傳學痛史”,讓他讀一點兒李森科的軍師——即于光遠所說的那個“哲學顧問”——普列森特總該合情合理吧?而就是這個普列森特,在三十年代給列寧格勒大學的學生講授進化論時,曾專門講解拉馬克進化論中“誇大了心理作為進化因素的作用”。【247】同樣,在四十年代,蘇聯生物科學博士斯托狄斯基在講解“米丘林的生物進化觀念”時,也指出了“在說明有機世界的進化時,拉馬克也犯了不少的錯誤”,其中之一就是“他說,動物的意志對於有機體的進化有很大的作用。”【248, p.28】顯然是在學舌蘇聯人,在1952年出版的《達爾文主義淺說》一書中,方宗熙、王以誠先是列舉了拉馬克“基本上是正確的”四個觀念(第一,生物是由低級逐漸向高級發展的;第二,環境的改變能夠引起生物的變異;第三,器官的使用與否也會產生變異;第四,獲得性性狀可以遺傳),然後指出,“拉馬克學說中還包含有一些不正確的部分”:

“依照拉馬克看來,‘最高力量’、‘造物者’把向上發展的力量給以最低級的生物,最低級的生物就由於向上發展的力量逐漸演變成高級的生物。”【249】

“拉馬克學說表現唯心論的另一地方是他承認動物的內在要求(欲望、意志等)能夠產生某些器官,例如拉馬克認為涉禽(如鷺)的長的腿和長的頸就是這樣產生的:涉禽生活在水邊,又不喜歡游水,由於不願意讓身體陷入淤泥里,它就經常盡力地伸長它的腿部,這種習性就逐漸使它獲得了長的腿。它吃水裡的魚蝦,由於不願意讓身體浸濕,它就經常盡力地伸長它的頸部,這種習性就逐漸使它獲得了長的頸。依他看來,長頸鹿也是由於動物的內在要求而形成的。這樣的說法屬於臆測,並且過分誇大了動物的心理作用,顯然是不科學的。”(同上。)

在那之後,“拉馬克的進化思想是正確的,但其中也有一些唯心主義的糟粕”這一官方說法就一直延續下來,直到方舟子的大學時代。【250】【251】顯然,方舟子上面那段話的前半部分就是這麼來的。他顯然不知道,不僅斯托狄斯基博士曾說過“就整個的來看,拉馬克主義並不是一種與事實相反的唯心論”【248, pp.28-29】,連方宗熙也這麼說:

“過去,拉馬克學說的唯心部分曾經被誇大,拉馬克甚至被看做生機論者。這是魏斯曼、摩爾根主義者惡意宣傳的結果。實際上, 拉馬克學說的主要部分是唯物論和歷史發展觀點。”【252】【253】

而在世紀之交,方舟子就是在中國對拉馬克進行“惡意宣傳”的代表人物,如他反覆造謠說,拉馬克的進化論是“直線式”的。這是他在1999年說的話:

“在他看來,生物界是一個從最簡單、最原始的微生物按次序上升到最複雜、最高等的人類的階梯,而所謂生物進化,就是從非生物自然產生微生物,微生物進化成低等生物,低等生物進化成高等生物,直到進化成人的過程。”【254】

進入二十一世紀之後,他仍舊那麼說。【255】【256】【257】而方宗熙則說,拉馬克的進化理論主張,“生物的進化不是直線式的,而是向各方面發展的。”【252】

問題是,面對這兩位福建雲霄方氏,你到底是相信方舟子呢,還是相信方宗熙?顯然,于光遠的選擇是前者;而被方舟子看不起的“鄭州大學中文系的畢業生、小學教師”朱海軍則一眼就看出,方舟子“嚴重歪曲了拉馬克學說。”【258】所以我說胡建省方舟子的本名應該是“胡謅子”、“方謠子”。

2、達爾文主義在蘇聯不受“青睞”

顯然,方舟子在撰寫《遺傳學痛史》之際以為,在前蘇聯,生物學中信奉的是拉馬克主義,而達爾文主義則是坐冷板凳,不受“青睞”。而事實恰恰相反,在整個斯大林時代,達爾文在蘇聯的地位可以說是僅次於馬克思、恩格斯、列寧這些“革命導師”。例如,被方舟子稱為“老祖父”【259】的邁爾就這樣說:

“弔詭的是(考慮到李森科主義後來的成功),在1920年代末以前,世界上沒有哪個國家比俄羅斯對達爾文主義,包括其自然選擇理論,更普遍地接受。”【260, p.536】

雖然邁爾暗示達爾文主義在蘇聯或俄羅斯從三十年代起就不再吃香,但這個暗示沒有任何事實依據。事實是,1932年3月21日,蘇聯共產主義學院做出了一項決議,宣稱“只有無產階級才是達爾文主義唯物主義基礎的唯一繼承人”。【261】4月,蘇聯各地都舉行了紀念達爾文逝世五十周年的活動,而在由蘇聯科學院和蘇聯農科院聯合舉行的“莊嚴集會”(торжественном заседании)上,布哈林做了題為《達爾文主義與馬克思主義》(Дарвинисм и марксизм)的長篇報告,瓦維洛夫做了題為《達爾文和他在生物科學史上的重要性》(Дарвин И его значение в историн биологических наук)的報告,沙瓦多夫斯基(Бори́с Миха́йлович Завадовский, 1895-1951)做了題為《達爾文與進化論》的報告。這三篇文章馬上就連同其他紀念文章匯集一起,以《達爾文學說與馬克思列寧主義》為題由“政黨出版社”出版。而在布哈林的文章中,不僅達爾文被捧上了天,連遺傳學也備受讚譽,說它“在很大程度上是由達爾文主義發展出來的科學”、“遺傳學的主要發現絲毫不影響達爾文主義的基礎,可以認為是達爾文主義的進一步發展”。【262】與高度評價達爾文和遺傳學形成鮮明對照的是布哈林對拉馬克的否定:“拉馬克主義的某些元素不僅必須被拒絕,而且只能用黑格爾的語言‘去除’”(некоторые элементы ламаркизма не просто должны быть отвергнуты, а лишь, выражаясь гегелевским языком, «сняты»)。(同上。)顯然是要與布哈林保持高度一致,瓦維洛夫也是一邊大讚遺傳學,說“遺傳學正在成為現代生物學中最活躍的部分之一”(Генетика становится одной из наиболее активных частей современной биологии)、“遺傳學和選擇實際上解決了遠緣雜交的問題”(генетика и селекция уже фактически решают вопросы отдаленной гибридизации)、“20世紀註定是遺傳學發展占主導地位的世紀”(XX в. повидимому суждено было быть преимущественно веком развития генетики)。【263】與之相應,拉馬克在瓦維洛夫的筆下完全是一個過時的、可憐加可笑的人物:

“然而,即使是在他的‘動物學哲學’(1809)中最接近進化論思想的拉馬克,也將它們與形而上學的思想混為一談,以至於客觀的達爾文無法欣賞法國博物學家作品中的積極因素。對於他的同時代人來說,拉馬克幾乎個隱形人。失明且被遺棄,他死於貧困。刻在他的巴黎紀念碑上的拉馬克女兒的話,聽起來相當諷刺:‘父親,後代不會忘記您,它會為您報仇雪恨。’”【264】

實際上,在沙瓦多夫斯基的筆下,拉馬克的地位更是每況愈下:新拉馬克主義被說成是資產階級為了抵消達爾文主義中的生存鬥爭觀點而引發的勞工運動的企圖,其目的雖然是要維護進化論,但其基礎卻是“反達爾文主義”的。【265】

事實是,在當時,連已被扣上“孟什維克式的唯心主義”帽子的列維特(Соломон Григорьевич Левит, 1894-1938)都要朝拉馬克吐口水,一邊把拉馬克與“叛徒考茨基”捆綁到一起(Каутский же, базируясь в данном случае на ламаркизме),一邊批判“我們中間某些同志”死死抱住恩格斯“勞動創造了人本身”這個論斷不放,堅持為“資產階級生物學的一個縱隊”新拉馬克主義立場辯護。【266】

五年後,在達爾文逝世五十五周年紀念日,1937年4月12日,《真理報》用了兩個整版的篇幅發表紀念文章,其中,農業部長雅科夫列夫(Я́ков Арка́дьевич Я́ковлев, 1896-1938)——俄羅斯《生物學歷史研究》雜誌主編、鐵杆瓦粉李黑愛德華·科爾欽斯基(Эдуард Израилевич Колчинский, 1944-2020)是,李森科不過是他的一個“項目”而已【267】——發表題為《關於達爾文主義和一些反達爾文主義者》,其開篇第一句話就是:

“在一些農業科學家中,流行着一種完全錯誤的觀點,認為達爾文主義已經過氣,對它應該鞠躬致敬,但不能因循遵守;達爾文主義要麼被現代科學的發現從本質上重新加工,要麼被拒絕。”【268】

據科爾欽斯基說:

“從1920年代末開始,紀念活動對蘇聯來說尤其具有特色。科學紀念日是根據黨和國家最高領導機構的決定舉行的,目的是將蘇聯展示為先進科學的中心。如果周年紀念是獻給一位外國科學家的,那麼其目的就是要證明,在俄語地區,他的發現得到了最高的承認和最大的發展。”【269】

顯然是由於這個緣故,科爾欽斯基注意到李森科主義的崛起與蘇聯對達爾文的神化幾乎是同步發生的,因為就是在1932年的紀念活動中,李森科的首席軍師普列森特 “首次嘗試製定‘蘇維埃創造性的達爾文主義’的主要內容。”(同上。)

小慶已如此,大慶更何堪! 1937年4月12日,《真理報》出了六版,其中三版有達爾文的照片,兩個整版是紀念達爾文逝世五十五周年的文章。在蘇聯,除了“革命導師”之外,沒有任何人能夠享受得到這樣的待遇。而按照方舟子的說法,在當時的蘇聯,達爾文沒有拉馬克吃香。

也就是因為把否定達爾文主義定性為“完全錯誤”,在1939年舉行的關於遺傳學的第二次大辯論中,瓦維洛夫和李森科都大談“達爾文”,但卻對“拉馬克”絕口不提。實際上,瓦維洛夫在發言中就承認:“我們現在正在將達爾文主義的教義提升到了崇高的地位”。【270】

事實是,莫斯科國立大學在1936年就建立了“達爾文主義系”;而在這座王牌大學,專門教授馬克思主義的那個系則稱為“辯證與歷史唯物主義系”。【271】換句話說就是,達爾文在蘇聯的地位,在某種意義上比馬克思還要高。確實,據莫斯科國立大學哲學系主任比列茨基(3. Я. Белецкому)說,在1947年,莫斯科大學的達爾文主義系就曾因為李森科問題與辯證與歷史唯物主義系展開一場大戰,結果是前者占據了上風。【123, c.160-162】而李佩珊則說:

“1947年2月, 莫斯科大學生物系召開了全蘇生物科學會議。會上宣讀了大約40篇反對李森科主義的論文, 絕大部分是批評李森科否認種內競爭的觀點, 並宣布李森科是拉馬克主義者。”【272】

如果“拉馬克主義”是“蘇聯的官方哲學”的話,那些反對李森科的人難道腦袋進水了,“宣布李森科是拉馬克主義者”?

事實是,第二次世界大戰結束後,蘇聯李黑向李森科發起的第一輪攻擊,就是指責他“不僅違背了達爾文的某些立場,更重要的是背離了達爾文主義”。為什麼“背離了達爾文主義”那麼嚴重呢?當然是因為“列寧主義和達爾文主義這兩個起源於蘇聯的學科,豐富和完善了馬克思和達爾文的遺產。”【273】

據三十年代曾在列寧格勒大學攻讀遺傳學博士學位的賴莎·伯格(Raissa L. Berg, 1913-2006)——其導師就是美國頭號李黑穆勒,相應地,賴莎本人也是一名鐵杆李黑——說,在當時,達爾文已經被捧為馬克思主義聖徒,批評他,就像是侵犯馬克思主義的聖地。【274】同樣,曾在1944-1945年間出任澳大利亞駐蘇聯公使館科學事務參贊的英國植物學家阿什比(Eric Ashby, 1904-1992)也說,當時在蘇聯的遺傳學界,第一權威是辯證唯物主義,第二權威就是達爾文:

“但對於‘新遺傳學’的信徒們來說,達爾文的著作是神聖不可侵犯的。 即使是最初步的觀點也必須被按照字面接受為真實的和最終的,就像原教旨主義者接受人類墮落的故事一樣。”【275】

事實是,把瓦維洛夫捧為“遺傳學烈士”的杜布贊斯基(Теодо́сій Григо́рович Добжа́нський, 1900-1975)——在方舟子的眼中,他比建立染色體遺傳學的摩爾根還要偉大,所以方舟子寧願意選他當自己的導師,如果有機會的話【276】——就說,瓦維洛夫之所以在前蘇聯失寵,最重要的原因就是他背離了“經典達爾文主義”。【277】

也就是說,方舟子“遺傳學痛史”的第一段話的前半部分,全部都是信口胡謅的話。假如于光遠和李佩珊連這一點都看不出來的話,他們是幹嘛吃的?如果他們看出來了,但卻仍舊高聲給他喝彩,他們的居心何在?

3、斯大林在1906年犯下大錯

其實,方舟子的那一大套車軲轆話,不過是說,斯大林從二十世紀初就相信拉馬克主義,反對達爾文主義,所以,在他的統治下,蘇聯的官方哲學是拉馬克主義。而在方舟子的詞典里,“拉馬克主義”就等於“偽科學”——這是他的原話:

“我當初與《西湖評論》打上交道,就是因為這位朱海軍而起。他在三個月前把一篇題為《人類體質進化新解釋》的‘科學論文’塞到我的電子信箱來,是一篇用早已被學術界完全拋棄的拉馬克主義解釋人類進化的偽科學文章。”【278】

不僅如此,在方舟子看來,凡是相信拉馬克主義的人,如果不是“外行”或“無知”的話,那他一定是個“弱智”——這是他的原話:

“我平時並不上‘關天茶社’,因為這個講座的緣故,為了熟悉一下聽講的網友,以便能使人與網名對上號,特地去那裡看了一下,發現那裡反科學、偽科學妄人不少,其中給我印象比較深刻的就有個‘肉唐僧’,自稱是個‘新拉馬克主義者’,仿佛全世界生物學家對進化論的理解,還比不上他這麼一個生物學的大外行,需要由他來給生物學研究指點出一條‘新拉馬克主義’方向似的,把無知當博學,把愚蠢當高明,正是網上常見的偽科學妄人的典型。”【279】

“……搞這個陰謀的人豈不是像‘新拉馬克主義者’一樣的弱智”。(同上。)

那麼,方舟子說“早在1906年,一位叫斯大林的年輕布爾什維克就已論述說,新拉馬克主義正在戰勝新達爾文主義,而這再一次證明了恩格斯的從量變到質變的唯物辯證法之正確”,到底是怎麼回事呢?

原來,在斯大林的《無政府主義還是社會主義?》一文中,有這樣三句話:

“至於說到運動底形式,說到依據辯證法,小的量的變化歸根到底引起大的質的變化——那末這個規律同樣地在自然底歷史中也有着力量。門吉勒捷夫的‘元素周期體系’明顯地表明着:質的變化之產生於量的變化,在自然底歷史中有着何等巨大的意義。新達爾文主義所讓位的新拉馬克主義底理論,在生物學上也證明了這一點。”【280】

據斯大林後來說,“我不是自然科學專家,但在年輕的時候,我曾多次閱讀拉馬克和魏斯曼的著作。我被新拉馬克主義所征服。魏斯曼含有太多的神秘主義。”【281】也就是說,斯大林所說的“新達爾文主義”是指“魏斯曼主義”,其核心就是種質理論(germ plasm theory),即遺傳性由生殖細胞來決定,體細胞無論如何改變,它們對後代都沒有任何影響。可想而知,種質理論是“優生學”和“科學種族主義”的理論基礎。【282】【283】也就是說,布爾什維克與“新達爾文主義”之間的衝突,與其說是科學上的,倒不如說是哲學上的、政治上的、意識形態上的。

那麼,所謂的“新拉馬克主義”又是怎麼回事呢?原來,達爾文的進化論雖然講得頭頭是道,但卻存在一個根本的缺陷,即它對生物變異——“自然選擇”的基礎——的來源沒有做出解釋。達爾文意識到了這個缺陷,所以他在《物種起源》後來的版本中,逐漸採納了拉馬克的一些觀點——這是《物種起源》最近翻譯者苗德歲的話:

“達爾文在第三、四、五及六版修訂的過程中,為了回應同時代人的批評(尤其是有關地球的年齡以及缺乏遺傳機制等方面的批評),做了連篇累牘的答覆,甚至‘違心’的妥協,以至于越來越偏離其原先的立場(譬如越來越求助於拉馬克的‘獲得性性狀的遺傳’的觀點)。”【284】

達爾文“求助於拉馬克的‘獲得性性狀的遺傳’的觀點”,實際上就是“新拉馬克主義”之起源。所謂“獲得性性狀的遺傳”,通稱“獲得性遺傳”(inheritance of acquired characteristics),其內容就是親本後天獲得的性狀,如父母通過鍛煉身體而“獲得”的肌肉強健這個“性狀”,可以遺傳給後代,即自己的子女也身體強壯。【285】【286】用曾經跟隨穆勒學習經典遺傳學、但最後倒向米丘林遺傳學——他因此被穆勒惡狠狠地罵為“毒蛇”(a snake in the grass)【287】——、後來曾任蘇聯科學院遺傳學研究所副所長的努日金(Николай Иванович Нуждин, 1904-1972)的話說就是:

“新拉馬克主義承認有機體與其生活條件的聯繫,承認這些條件在變異中起着極大的作用,並承認這些所謂有利性狀可以遺傳。”【288】

而“新達爾文主義”起源於達爾文去世之後,其創始人是德國人魏斯曼(Friedrich Leopold August Weismann, 1834-1914),其目的就是要從達爾文進化論中剔除“新達爾文主義”觀點。其實,魏斯曼本人就曾經是一個拉馬克主義者【289】,但在1880年代,他根據自己的種質理論,提出了完全基於“自然選擇”的進化理論。所以,有人稱魏斯曼的“新達爾文主義”為“極端達爾文主義”(“Ultra-Darwinism” )。【290】1893年,英國著名哲學家斯賓塞(Herbert Spencer, 1820-1903)連續發表長文抨擊魏斯曼的進化論,其標題就是《“自然選擇”的不足》。【291】【292】而魏斯曼也變本加厲,乾脆將自己的進化理論稱為“全能的自然選擇”。【293】那場爭論,馬上就被美國人類學家、優生學家奧斯本(Henry Fairfield Osborn, 1857-1935)——他後來主動地、有意識地將英國種族主義者一手炮製的“皮爾當人頭骨”造假案認證為“真”【294】——稱為十九世紀關於進化論的三大辯論的最後一個。【295】

魏斯曼與斯賓塞之戰的硝煙尚未散去,孟德爾遺傳學就被“重新發現”。這邪刺里殺出來的程咬金,直接導致“達爾文主義”——不論“新”、“老”——潰不成軍,被認為是“蘇聯遺傳學之父”的季米里亞澤夫(Климент Аркадьевич Тимирязев, 1843-1920)就認為,孟德爾遺傳學是反(經典)達爾文主義的。【296】【297】實際上,在當時,連摩爾根都對達爾文主義抱持懷疑態度【298】;連邁爾都承認自己在年輕的時候就是一個新拉馬克主義者【260, p.942】。所以,“達爾文鬥犬”的孫子朱利安·赫胥黎(Julian Huxley, 1887-1975),即前面提到的那個“英國優生學家兼李黑”,將二十世紀的最初二三十年稱為“達爾文主義之蝕”(“The Eclipse of Darwinism”)。【299】還有人將那段時間稱為“非達爾文主義革命”(“The Non-Darwinian Revolution”)。【300】之所以如此,是因為當時反達爾文主義的聲浪實在是太響亮了。【301】【302】【303】【304】【305】,連“第二國際”都宣布自己“從達爾文主義轉向新拉馬克主義”【306】、連奧地利“文化法西斯主義”哲學家【307】斯潘(Othmar Spann, 1878-1950)都面露不屑地說,“以達爾文為基礎的人類朝着更高方向發展的幼稚寓言在很多情況下已被自然科學本身所拋棄,因為孟德爾定律使種族進步的概念顯得荒謬”【308】。

在當時,有一個極為典型的例子來說明“新達爾文主義”的尷尬處境:1889年,堅定的新達爾文主義者華萊士(Alfred Russel Wallace, 1823-1913)出版了一本書,題為《達爾文主義》。其中,他講述了鰈形目魚類眼珠上翻的進化過程。很快,有人致函《自然》雜誌說,“拉馬克主義者可以一字不改地接受那段話”(A Lamarckian could accept the above passage almost without altenng a word),因為那段話所說的進化過程,完全就是拉馬克主義的。【309】也就是說,在十九世紀末、二十世紀初的新達爾文主義者即使是在捍衛自己的“主義”之時,都會不知不覺地藉助拉馬克主義的學說,就像一百多年後,被《書屋》雜誌捧為“中國的赫胥黎,第二頭‘達爾文的鬥犬’”【310】 的方舟子也會不知不覺地助拉馬克一臂之力、脫口說出“有的毒素是特地進化出來毒害動物以保護自己的”【311】這樣的話一樣。

到了二十年代,達爾文主義已經瀕臨破產:瑞典科學史學家諾登斯基爾德(Erik Nordenskiöld, 1872-1933)就在其名著《生物科學歷史》(Biologins Historia)一書中說:達爾文的物種起源理論早就被遺棄了。他建立的其他事實則全都是二流貨。【312】而到了四十年代,連英國著名生物學家霍爾丹(John Burdon Sanderson Haldane, 1892-1964)【313】、沃丁頓(Conrad Hal Waddington, 1905-1975)【314】都承認,魏斯曼主義已經過時。最好笑的是赫胥黎:在其“黑李”專著中,他也承認魏斯曼主義的核心內容即體細胞與種質細胞的隔離不僅在動物中不是絕對的,實際上,在植物中,那是根本就不存在的現象。【315】如果你知道霍爾丹和赫胥黎都參與了所謂的“進化論新綜合”的話,你就會明白以魏斯曼為代表的“新達爾文主義”到底有多麼狼狽了。

也就是說,斯大林在1906年說“新拉馬克主義正在戰勝新達爾文主義”,完全就是事實陳述。說得再明白一點就是,現在回過頭來看那場一個多世紀之前的爭論,我們不得不感嘆說:二十世紀初那位“叫斯大林的年輕布爾什維克”比二十世紀末那位“叫方舟子的年輕科學納粹”要正確得多,多得多——只有徹頭徹尾的科學混子,才會“喜聞”他的胡說八道。

4、遺傳學的發展證明“新達爾文主義的正確”

那麼,方舟子說,遺傳學後來的發展“與斯大林的預言相反”,是真的嗎?當然不是。

如上所述,孟德爾的遺傳學研究在1900年被重新發現,導致達爾文進化論瀕臨破產,連無知的方舟子都知道“遺傳學家們卻認為……該定律是和自然選擇不相容的。”【316】只是到了二十年代,才有人開始嘗試將孟德爾遺傳學與達爾文的進化論結合在一起,這個嘗試在四十年代基本完成,它就是所謂的“新綜合”(New Synthesis)或“現代綜合”(Modern Synthesis)。讓人無法理解的是,這個“新版進化論”也被稱為“新達爾文主義”——方舟子本人就承認,他所說的“新達爾文主義”就是指“現代綜合學說”【254】、“達爾文主義和孟德爾主義的綜合”【317】——,但是,它卻與斯大林所說的那個以魏斯曼為代表的“新達爾文主義”完全不是一碼事,因為魏斯曼對孟德爾遺傳學一竅不通、一無所知。換句話說就是,方舟子在《遺傳學痛史》第一段話的最後兩句話就是在故意偷換概念,其實質,就是讓關公戰秦瓊。而關於這一點,即使百科全書式學者于光遠看不出來,那個“曾任中國科學院自然科學史研究所副所長、近現代史研究室主任;先後擔任中國科學技術史學會秘書長、副理事長,中國自然辯證法研究會常務理事,國際科學史與科學哲學聯盟科學史分部理事等職”的李佩珊也應該看得出來,因為她是協和醫學院基礎醫學碩士,在“喜聞”之際,她已經研究自然科學史長達二十多年;並且,她所研究的領域,恰恰就是生物學歷史。可是,面對方舟子的信口雌黃,她也和于光遠一樣表示“喜聞”,這不能不說是一大怪誕。

事實是,就在方舟子大批特批拉馬克主義的2000年,“遺傳學的發展”不僅沒能“越來越顯示了新拉馬克主義的錯誤”,恰恰相反,大量的研究結果顯示,不論是舊拉馬克主義還是新拉馬克主義,他們都在捲土重來、東山再起。

原來,在當時,方舟子正與河南的小學教師朱海軍辯論進化論,那場辯論引來了一個名叫宋非的人。據方舟子後來說,“我一直強調爭論是爭給旁觀者看的”【318】,意即他辯論的目的,就是要給旁觀者留下一個“少俠下山,所向披靡”的印象,至於自己的觀點是否正確,自己到底是真的贏了還是輸了,全都無關緊要。也就是因為如此,方舟子最樂於與外行辯論,以彰顯其勇武;而那個宋非,明眼人一看即知是個專業人士,所以方舟子一直不敢與之正面對壘——他後來狡辯說,那是“因為我知道宋非本人也算是從事分子生物學研究的專業人士,跟朱、張等人不同,還想給他留個面子。” 【319】可惜的是,儘管心胸異常狹隘的方舟子能夠破天荒地寬宏大度,但宋非卻根本就不給方舟子留面子:當他得知方舟子在接受劉華傑的採訪時繼續大言不慚地宣布“拉馬克主義早已被學術界拋棄”【255】之後,宋非馬上給劉華傑寄送了幾篇論文,用來證明方舟子所說純屬無知妄言。在宋非寄送給劉華傑的文章中,第一篇就是英國科學家蘭姆(Marion J. Lamb, 1939-)和以色列科學家賈布隆卡(Eva Jablonka, 1952-)在1998年發表的綜述,題為《進化中的表觀遺傳》。【320】於是,在接受劉華傑的“再訪”時,方舟子這樣自辯道:

“inheritable指所有的遺傳現象,包括文化遺傳和生物遺傳,而genetic只指生物遺傳。epigenetic由epi和genetic兩個詞根組成,epi意思是‘以外’,genetic意思是‘遺傳的’,合起來意為‘常態遺傳之外的’,可把epigenetic inheritance譯為‘非常態遺傳’。非常態遺傳已被研究了十幾年,它主要也是靠基因遺傳的,不過,它改變的不是遺傳信息(即基因序列),而是基因的化學結構和性質(特別是甲基化)。對多細胞生物來說,非常態遺傳主要發生在細胞遺傳(也就是細胞的分裂、繁殖),很少發生在生物體遺傳。如果要能在生物體遺傳,改變的也是性細胞系(包括胚胎細胞),而不是體細胞系(‘赤鼠’實驗改變的就是性細胞系)。我們一直在討論的獲得性遺傳,是傳統意義上的,指的是生物體發生的適應環境變化的體細胞變異,能夠通過性細胞傳給下一代的生物體,也就是所謂突破魏斯曼障礙。所以,非常態遺傳的存在,並不能用於支持多細胞生物的體細胞獲得性遺傳。”【319】

如果方舟子說的這一大套讓你感到無所適從的話,你不妨先看一下這個事實:美國國家衛生研究院(NIH)從1992年起就建立了一個“替代醫學辦公室”(Office of Alternative Medicine),它在六年後發展成為NIH的“互補及替代醫學國家中心”(National Center for Complementary and Alternative Medicine),它的研究對象,就是包括中醫在內的民間醫學和醫術。這相當於美國醫學界承認了包括中醫在內的非主流醫學的合法存在。誰都知道,方舟子從1997年起就黑中醫【321】——一年後因為要販賣中醫藥書籍賺錢而中斷了幾年【322】——,並且,他黑中醫的三大法寶就是“美國”、“西醫”、“科學”。而美國NIH的這一系列舉動,無疑是在在中醫黑方舟子的心窩攮了一刀。所以,他從2002年起就把中醫稱為“另類醫學”——兩年後,他承認,他的“另類”就是對“alternative”這個英文單詞的翻譯:

“英文alternative意為‘另類’,‘alternative science’意思是‘另類科學’,與主流科學相對立。”【323】

2007年8月3日,《人民日報》發表了一篇署名“王淑軍”的電訊,題為《美國首次認同中醫藥學為獨立科學體系》。方舟子對之做出的反應就是兩個成語:如喪考妣、潑夫罵街——因為和NIH一樣,FDA在方舟子眼中也是“金子招牌”【324】【325】——,所以,他馬上就“舉報”了《人民日報》:

“國內現在正在打擊假新聞,我現在舉報,《人民日報》2007年8月3日刊登的’美國首次認同中醫藥學為獨立科學體系’就是一條欺騙國人的假新聞。……文件中只有兩處提到中醫,都是和印度草醫放一塊的,翻譯如下:‘“補充與另類醫學”一詞涵蓋許多種醫療實踐、產品和療法,它們與“常規”或“對抗療法”醫學的實踐、產品和療法有顯著的差異。有些形式的補充與另類醫學,例如中醫和印度草醫,已被實踐了數百年,而其他的,例如電療法,則是更晚近才出現的。’”【326】

也就是說,方舟子抵抗西方主流科學界的慣用手法,就是把對他不利的英文譯成“雲霄方氏漢語”——這就是于光遠所一貫支持的造假惡棍的真實、醜惡、邪惡嘴臉。

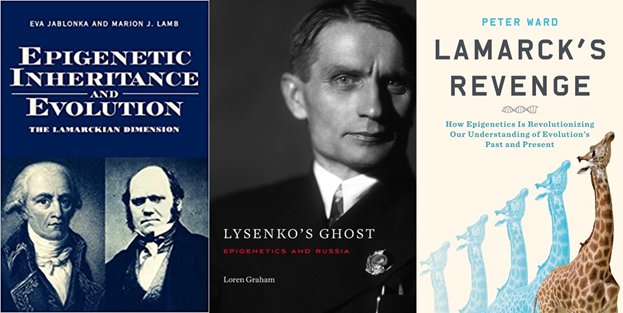

事實是,早在1985年,後來屢遭方舟子白眼並且被反覆攻擊的袁隆平【327】【328】就已經注意到了“上位性”(Epistasis)這個問題【329】,顯然是在科研實踐中遇到了此類現象。十年後,牛津大學出版社出版了Jablonka與Lamb合著的一本書,題為《表觀遺傳和進化:拉馬克維度》。【330】而這本書的實質,用《自然》雜誌上的話說就是,提出了這樣的問題:在新達爾文時代的絕大部分時間裡,我們對發育機制的相對無知是否嚴重地扭曲了我們對進化的理解?【331】而這個問題的答案,就清清楚楚地寫在方舟子的那張臉上。

2016年,專門研究蘇聯科學史的美國學者葛蘭姆(Loren Graham, 1933-)出版了一本書,題為《李森科的幽靈:表觀遺傳學與俄羅斯》。【332】兩年後,美國華盛頓大學教授沃德的《拉馬克的復仇》出版,該書的副標題就是《表觀遺傳學如何徹底改變我們過去和現在對進化的理解》。【333】你都不用猜就應該知道,對於這樣的專著,方舟子的反應是千篇一律的裝聾作啞,外加裝瞎。

實際上,拉馬克主義並不是在表觀遺傳學出現之後才復活的,而是它從來就沒有死去——只是在西方極端反共勢力的壓迫下,它才無法茁壯成長。1976年,哈佛大學生物學教授勒萬亭就在一篇討論李森科問題的文章中用兩頁的篇幅給出了發表在1948年以前的24篇文獻,包括發表在《科學》和《自然》雜誌上的文章,它們或者證明、或者顯示獲得性遺傳的存在或可能存在。【31】十五年後,勒萬亭又發表文章說,在李森科主義成為蘇聯官方生物學/遺傳學之際,歐洲、美國、日本的研究表明,不僅獲得性遺傳可能存在,而且溫度對生物個體的影響能夠持續幾代,以及嫁接雜交的後代具有兩個親本的性狀。【211】進入八十年代後,有人——主要是加拿大蒙特利爾大學科學史博士薩普(Jan Anthony Sapp, 1954-)——發現,在冷戰期間,美國洛克菲勒基金會有意通過提供研究資助這根槓桿,阻止接受資助的科學家從事有可能支持拉馬克主義或者李森科學說的研究【334, pp.182-183】【335, pp.75-151】;而從事“非孟德爾-摩爾根遺傳學”研究的遺傳學家,如印第安納大學的索奈博恩(Tracy Morton Sonneborn, 1905-1981)確實感到了來自周圍的壓力【334, pp.63-72】【336, pp.171-200】。據索奈博恩的學生南尼(David L. Nanney, 1925–2016)說,他的導師因為堅持自己的科學信念而遭到了中央情報局的監視。【337】而俄裔法國遺傳學家伊弗魯西 (Boris Ephrussi, 1901-1979)顯然是因為害怕受到指責、攻擊、甚至迫害,所以才會在出版一本介紹細胞質遺傳學——即“非孟德爾-摩爾根遺傳學”——的書時,在前言中就鄭重其事地申明:“我不否認細胞核(孟德爾)遺傳的普遍存在”。【338】這與四百多年前的伽利略在宣布放棄日心說之後小聲嘟噥說“但地球確實在動”【339】,頗有異曲同工之妙。

換句話說就是,“李森科主義”並不像是西方科學界和媒體所描繪的那樣,是完全建立在“無知”或者“政治”、“意識形態”的基礎之上的。恰恰相反,在西方,孟德爾-魏斯曼-摩爾根遺傳學更具有意識形態色彩——這也是那些達爾文信徒看上去比原教旨基督徒還要瘋狂、還要保守、還要偏執——這三大特點,全部都集中在“中國達爾文鬥犬”身上——的主要原因,因為進化論,並且必須是“新達爾文主義”的進化論,即將拉馬克主義痕跡全部剔除之後的“達爾文進化論”,不僅僅是他們的“信仰”,而且還是他們的衣食父母。實際上,正如勒萬亭、列文斯所指出的那樣,那些狂熱的“新達爾文主義”信徒對付“拉馬克主義”的主要伎倆不外就是對相關證據熟視無睹,或者對相關證據進行肆意曲解,而堅決不肯用實驗結果——魏斯曼的那個似是而非的割老鼠尾巴實驗之所以會被他們引用了無數次,就是因為他們實在找不到其他證據了——,來證實或者證否自己的觀點。【31】這與方舟子一夥在推銷轉基因食品時所寧可使用的“當眾試吃”這個拙劣伎倆也要堅決反對科學實驗完全是一脈相承。也就是說,對於“新達爾文主義者”來說,只有魏斯曼那樣的“權威”發出的斬釘截鐵般的斷言才是真正的科學,他們才不會在乎是否早就有人指出魏斯曼的結論來自直覺和推理而不是實驗結果這樣的事實。【340】

現在當然誰都知道,儘管方舟子口口聲聲地說什麼“科學的精神是實證。你想要推翻現有理論,請出示確鑿的證據!”、“中國文化傳統中所最欠缺的、也是當前最迫切需要的,是科學實證精神”【341】,但實際上,“事實”對他一錢不值,所以他才會恬不知恥地叫囂“揭露違背科學原理的騙局無需舉證”【342】、“眼見未必為實”【343】。對他來說,打贏口水仗、為自己謀求最大的話語權才是硬道理。看看這個美國水博士是怎麼教訓于光遠的:

“對還沒有定論的科學問題,固然免不了會有兩家、多家的爭鳴。但對已有定論的科學問題,一家獨鳴也屬正常。在五十年代,對遺傳學的一些基本問題,早已有了定論,若無政府的干預,本來就應該只有摩爾根學派的一家獨鳴。”【22】

顯然,中宣部的大判官于光遠就是被這副科學納粹嘴臉嚇傻了,所以他才會乖乖地交出自己的權杖。這說明,科學納粹那套伎倆,在科學納粹內部最有效,而這樣的效應,又強化了科學納粹的納粹心理:就是要搞“一家獨鳴”!

魂兮歸來 出於種種原因,拉馬克和李森科分別在二十世紀前、後半葉被西方政治、文化和科學勢力徹底妖魔化。但是,從二十世紀末起,隨着表觀遺傳學的全面興起,拉馬克和李森科的支持者們也開始了復仇行動。上圖上半部從左至右分別為英國牛津大學出版社1995年出版的《表觀遺傳與進化:拉馬克維度》【330】封面、美國哈佛大學出版社2016年出版的《李森科的幽靈:表觀遺傳學與俄羅斯》【332】封面、英國布魯姆斯伯里出版社2018年出版的《拉馬克的復仇:表觀遺傳學是如何顛覆我們對進化的認識的》【333】封面。上圖下半部從左至右分別為美國《時代》(Time)雜誌2010年1月18日期封面、美國《紐約時報》(The New York Times)2009年2月24日D4版、德國《明鏡》(Der Spiegel)雜誌2010年9月8日期封面——這三期報刊皆以表觀遺傳學為主題。

七、水博士方舟子

實際上,在方舟子的“痛史”中,下面這段話最能顯示這個“假打鬥士”的“假打假、偽反偽、胡科唬”以及“美國水博士”本色:

“然而整個會議中最令人哭笑不得的,是米丘林主義者幾乎一致地認為遺傳學的發展恰好證明了米丘林學說的正確。武漢大學生物系教授何定傑說,用於證明DNA是遺傳物質的肺炎球菌實驗正好證明了後天獲得性能夠遺傳(我將他的話看了幾遍,至今不明白他是如何推導出這個結論的),‘由此可見,摩爾根遺傳學,近年的發展,已大大地接近於米丘林遺傳學。’‘從摩爾根遺傳學的發展趨勢看來,它不是與米丘林遺傳學背道而馳,而是一天一天地接近於米丘林遺傳學,朝着米丘林遺傳學方向發展着。’中國科學院植物研究所遺傳研究室副研究員梁正蘭說:‘我聽了幾位先生介紹摩爾根學派的發展,許多工作是很有意思的。基因的概念不象以前那樣,而有了新的發展。我相信這是因為許多新的研究成果不能不使這種理論有所修改的結果。基因概念的這種發展是很好的。在我看來在某種程度上和米丘林學說比以前接近了些。’該研究室副研究員李〔王番〕則指責遺傳學家將基因學說當成了‘絕對真理’,‘正因為如此,在摩爾根遺傳學中,直到今日,在理論上看不見什麼發展和創見。’該研究室主任祖德明在會後總結文章中,也聲稱摩爾根學派最近‘漸漸覺察到細胞質特別是環境條件對於遺傳的巨大作用,從而初步解開了染色體基因學說的束縛。’看來這個中國遺傳研究的權威機構(當時遺傳研究所還未成立)就沒有一個遺傳學家!”

緊接着這段話,方舟子還把上面那些引言稱為“在現在看來極其可笑甚至可以說相當無恥的論調”。

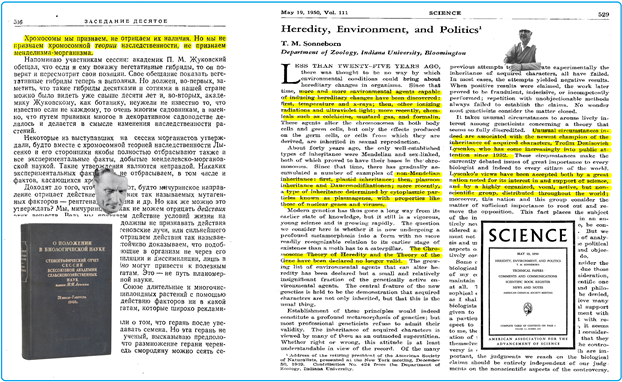

所謂“肺炎球菌實驗”,簡單地說,就是將經過加熱滅活的有毒肺炎球菌與無毒肺炎球菌混合,然後注射小白鼠體,結果導致小白鼠死亡,而從死亡的小白鼠體內分離出了活的有毒肺炎球菌。進一步研究證明,那個起到“轉化”作用的物質是脫氧核糖核酸(DNA),因此這個實驗被遺傳學家當作DNA是遺傳物質的關鍵證據。但是,在信奉米丘林學說的學者眼中,這個實驗結果恰好證明了無毒肺炎球菌從外界環境中獲得了能夠致病的性狀,並且這個後天獲得的性狀確實能夠遺傳。也就是因為如此,前面提到過的那個印第安納大學教授索奈博恩(Tracy Morton Sonneborn, 1905-1981)才會在其“美國自然學家學會主席遜位講演”中,開篇就說了這樣兩句話:

“二十多年前,人們以為環境條件不可能導致有機體發生遺傳性變化。從那時起,越來越多的能夠誘發遺傳性變化的環境因素被發現:首先是溫度和 X射線,接着是其他電離輻射和紫外線,然後是化學品如秋水仙鹼、芥子氣和福爾馬林。”【344】

同樣,北京農業大學在六十年代初編寫的《普通遺傳學》也這樣說:

“人工誘變和細菌轉化、轉導等例子,從廣義上來講是一種獲得性遺傳的現象。因為都是受了外界因素或體外物質而獲得遺傳性變異的。”【345】

而方舟子之所以對之“至今不明白”,恰恰說明他在對米丘林學說扣上“偽科學”的大帽子之際,根本就不了解米丘林——甚至拉馬克——學說。實際上,方舟子的不打自招還說明,他根本就沒有能力對一種觀察現象或實驗結果做出完整的、科學的理解和解釋,所以他的唯一選擇就是定勢思維,學舌其他“新達爾文主義者”。

事實是,“肺炎球菌實驗”的重要性是在DNA是遺傳物質已經被證實之後才被追認的——它的主要研究者奧斯瓦爾德·埃弗里(Oswald Avery, 1877-1955)至死也沒有獲得諾貝爾獎就是明證——,說明對那個實驗做出米丘林或拉馬克式的解釋,不但不“可笑”、不“無恥”,恰恰相反,說明那樣的解釋還相當的“科學”!也就是說,“在現在看來極其可笑甚至可以說相當無恥”的那個人,正是方舟子本人。實際上,被方舟子捧為“美國偉大的遺傳學家、誘發突變的發現者穆勒”,雖然堅決反對拉馬克主義,但他一生中最重大的發現,即放射性能夠誘導基因突變,卻被蘇聯的拉馬克主義者當做支持自己的最大證據,即外界因素確實影響生物的遺傳性。【346】而穆勒本人也知道,自己的其他研究結果很可能被人做出拉馬克主義的解釋,所以他才會告誡人們不要那樣去做。【347】換句話說就是,對於同一個實驗結果做出不同甚至是完全相反的解釋,在科學研究中是司空見慣的——只有科學混子才會對之驚詫莫名。

最好笑的是,方舟子根據中國科學院植物研究所遺傳研究室副研究員梁正蘭、副研究員李璠、主任祖德明的言論,尤其是後者“在會後總結文章中,也聲稱摩爾根學派最近‘漸漸覺察到細胞質特別是環境條件對於遺傳的巨大作用,從而初步解開了染色體基因學說的束縛’”而得出“看來這個中國遺傳研究的權威機構(當時遺傳研究所還未成立)就沒有一個遺傳學家!”這樣的結論。實際上,索奈博恩——他是美國遺傳學會1949年度主席——就說:

“染色體遺傳學說和基因學說已被宣布不再有效。已被公布的越來越多的可以改變遺傳性的環境因子只是全部環境因子中的一小部分,並且是相對說來微不足道的部分。新遺傳學的核心特徵就是證明後天獲得的性狀不僅能夠遺傳的,而且還是常例。”【348】

而這樣的言論,就光明正大地發表在美國科學界首屈一指的《科學》雜誌上。這與李森科在一年前宣布“我們承認染色體,我們不否認它的存在。但是我們不承認遺傳染色體的學說,我們不承認孟德爾-摩爾根主義”【121, p.612】何其相似!所以說,方舟子冒充美國遺傳學會派到中國的總代理宣判中國遺傳學家的死刑,只有一個效果,那就是凸顯其騙子嘴臉。而于光遠一夥,儘管在“偽科學”面前窮凶極惡,但在這個騙子面前卻馬上繳械投降,恰恰說明他們完全就是一丘之貉,即全都是西方科學納粹的精神以及肉體上的奴才。

異曲同工 1948年,李森科在蘇聯“八月會議”上宣布,他所領導的“創造性的達爾文主義”學派承認染色體的存在,但不承認基於染色體的遺傳學說。1950年5月,美國《科學》雜誌發表印第安納大學遺傳學教授、美國自然學家學會主席索奈博恩的遜位講演,其中宣布,“染色體遺傳學說和基因學說已被宣布不再有效。”而按照李黑的一致說法,李森科否認染色體的存在,他的觀點在蘇聯以外沒有人承認。 |

|

| |

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2021: | ZT中國隊奪國際數學奧賽團隊冠軍 | |

| 2021: | What is the goal of scientific resea | |

| 2020: | 信仰的飛躍 - 一位大提琴和指揮家的故 | |

| 2019: | 深陷泥潭 | |

| 2018: | 訓練我們的思維看穿政治迷霧 | |

| 2018: | 中年迷惘後發現的十三件事 | |

| 2017: | 轉帖自仙遊野人網友 | |

| 2017: | 那一年,我們親歷了改變歷史的高考& | |