| 科邪教父于光遠之六:“馬克思主義經濟學家”(續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 送交者: 亦明_ 2022月09月18日07:42:16 於 [教育學術] 發送悄悄話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 回 答: 科邪教父于光遠之六:“馬克思主義經濟學家” 由 亦明_ 於 2022-09-18 07:38:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

四、老眼獨到

根據于光遠自己的總結,他的《探索》1-5卷有非常多的新見解,而他之所以會憤憤不平,拉贊助出評論集,就是因為自己的那些新見解沒有得到足夠的重視。于光遠舉出了三個例子:“比方說,在1956年我就對斯大林提出的‘有計劃(按比例)發展規律’提出異議”、“又比方說,我在1980年2月就正式提出把‘各盡所能,按需分配’改回‘各盡所能、各取所需’”、“又比方說,據我查證,在馬克思、恩格斯的著作中,他們是嚴格區分‘公有’和‘社會所有’這兩個詞的。”【30】關於其中的第三點,筆者已經在上文做了詳細的分析【144】,所以,下面僅分析于光遠的前兩個“比方”,附帶評論一下于光遠對政治經濟學的另一項獨特貢獻,即將數學引入政治經濟學。

1、“有計劃(按比例)”vs.“有計劃和按比例”

于光遠說他“在1956年我就對斯大林提出的‘有計劃(按比例)發展規律’提出異議”,是這麼回事:

“我認為有計劃和按比例不是一回事,社會主義制度的規律可表達為‘有計劃地按比例發展的規律’。這篇文章收入第一卷。後來我的觀點幾度變化,從‘有計劃地按比例發展的規律’到‘有計劃地發展的規律’到‘社會主義計劃性的規律’,可是直到現在,人們還在講‘有計劃(按比例)發展的規律’,而不講為什麼還要繼續肯定這個規律的道理。”【30】

事實是,于光遠“對斯大林……提出異議”是在1957年,也就是在斯大林慘遭赫魯曉夫鞭屍的一年之後;並且,那篇文章全文長達六、七千字,共分為七節,只是在最後一節,于光遠才“附帶談一個不很重要的問題”,即“我認為有計劃和按比例不是一回事”:

“現在政治經濟學的研究和講授中把國民經濟有計劃發展規律稱做國民經濟有計劃(按比例)發展的規律。我覺得把‘按比例’三個字放在括號裡面,作為‘有計劃’的同義語,是不十分確切的。因為國民經濟有計劃地發展的含義是指:在社會主義制度下,國民經濟的發展必然是有計劃的(當然如前所講所謂有計劃是相對的不是絕對的)。它的根本思想是說明在社會主義經濟發展中計劃的作用。而國民經濟按比例地發展的含義是指:在社會主義制度下,國民經濟各部門和再生產各個方面,在經濟發展過程中基本上可以保持適當的比例關係,基本上保持平衡,因而在經濟發展的過程中可以避免危機,避免生產的破壞。它的根本思想是說明在社會主義經濟發展的過程中,國民經濟各部門、再生產各方面間的比例關係保持平衡和平衡破壞的情形不同於資本主義經濟。當然計劃的主要內容(不是唯一內容)是規定適當的比例關係,同時社會主義制度下國民經濟能夠按比例地發展,是由於社會主義經濟是有計劃地發展的。這就是說‘有計劃’和‘按比例’是不能分開的。但是‘有計劃’發展和‘按比例’發展所說明的終究是不同的方面。因此我認為,在我們想說明社會主義經濟發展是有計劃時,不妨簡單地稱這個規律為國民經濟有計劃發展的規律。如果還想特別說明社會主義經濟是按比例地發展這個特點時,不妨把‘有計劃’‘按比例’兩者聯繫起來稱這個規律為國民經濟有計劃和按比例發展規律,而不把‘按比例’三字放在括號裡面。”【145】

同樣,在1978年的一個報告中,于光遠總共講了十四個問題,只是在講到第四個問題“國民經濟有計劃發展的規律”時,他才用了三百餘字——那篇文章的“摘要”版就長達四、五萬字——解釋自己為什麼不提“按比例”這仨字兒。【146】所以說,于光遠在1995年把這個“不很重要的問題”拿出來,當作自己三、四十年“探索”歷史中的第一重大見解,這本身就匪夷所思。更讓人感到大惑不解的是,在于光遠看來,一旦他提出了“異議”,其他人就應該聞風響應,也跟着他改口。也許“大判官”當久了,就會那麼任性。

事實是,在《人民日報》發表的《蘇聯社會主義經濟問題》的譯文中,“有計劃的(按比例的)”只出現了兩次;而“有計劃發展、按比例發展”、“有計劃的、按比例的”則各出現了一次。【147】同樣,在蘇聯《政治經濟學教科書》中,也有這樣的話:

“有計劃發展的規律並不包含決定國民經濟的比例的任務。社會主義經濟的比例的性質是由社會主義的基本經濟規律的要求決定的。”【148, p.450】

也就是說,任何人只要完整地閱讀那本只有四萬餘字的文章,都不大可能會產生“把‘按比例’三個字放在括號裡面,作為‘有計劃’的同義語”這樣的理解。確實,薛暮橋從1953年起就使用“有計劃、按比例”這樣的說法【149】,到九十年代仍是如此【150】。同樣,張聞天也沒有把“按比例”當作“有計劃”的同義語,如他在1959年召開的廬山會議上對“大躍進”的批評,主要就是說它“破壞了按比例發展的法則”、“打亂了工農業勞動力之間的正常比例關係”、“積累與消費的比例失調,固定資產和流動資金的比例失調”,等等。【151】兩年後,張聞天又這樣寫道:

“所謂‘國民經濟有計劃按比例發展的規律’,應該把有計劃與按比例分開。按比例發展的規律,是社會主義經濟的客觀規律;而有計劃的領導則是屬於上層建築,是政治思想領域的東西,屬於人的主觀能動作用。”【152】

實際上,于光遠的觀點問世後,招來不少反對意見。例如駱耕漠就在1959年表示,“國民經濟有計劃按比例發展規律”這個名稱“是恰當的”。【153】同樣,一個叫宋澤的人也說:“我們認為有計劃按比例發展規律,實質上是一個規律,一個社會主義特有的規律,既不是兩個規律,也不是兩個規律的混合物。”【154】 也就是說,于光遠說別人不顧自己的“異議”繼續沿用舊說法“而不講為什麼還要繼續肯定這個規律的道理”,如果不是罔顧事實的話,那只能是因為他真的如自己所說,也和“大家”一樣,“都很忙,沒有時間去看別人寫的東西”。問題是,如果真的是因為自己“沒有時間去看別人寫的東西”的話,他又憑什麼斷言別人“不講為什麼還要繼續肯定這個規律的道理”呢?

2、“各取所需”vs.“按需分配”

于光遠說“我在1980年2月就正式提出把‘各盡所能,按需分配’改回‘各盡所能、各取所需’”,具體內容如下:

“前面這樣一種譯法是我在1958年提出的,很快就被黨中央所採納。不到半年,我認為這種譯法已經引起了誤解,因此我一直主張改回去。我在《政治經濟學社會主義部分探索》(二)中從政治經濟學社會主義部分的角度講了應該改回去的道理,可是直到現在,還是在用我提出的那個不好的譯法,也沒有講出不應改回的道理。”【30】

據于光遠說,在1958年以前,中共正式文件中對共產主義分配原則的提法都是“各盡所能,各取所需”。但是,在1958年,王明給中共中央寫信說,這個提法不正確,因為它會誤導人們以為到了共產主義,任何人都可以隨意索取自己想要的東西。毛澤東因此責令中宣部研究此事,于光遠建議用“按需分配”取代“各取所需”【155】,結果導致謬種流傳。

(1)追根溯源:于光遠的屢次三番

于光遠首次提到這個問題,是在1978年1月做的一個長篇報告中。那個報告題為《談談社會主義公有制和按勞分配問題》,總共講了十二個問題。在講到第三個問題“為什麼在推翻資本主義制度後,只能直接過渡到社會主義公有制和按勞分配”時,于光遠“順便”提到了“‘按需分配’這個詞的翻譯問題”:

“在過去一段很長的時間裡我們用的是‘各取所需’這樣的譯文。在1958 年改譯為‘按需分配’。改譯的原因是,原文的直譯本來是:‘按照他們的需要給每個人’,不是‘每個人去取他們所需要的’。而且注意到在共產主義高級階段,個人消費品也總是由社會來分配的,不是由每個人自己去取的。但是這樣改譯也發生了另外一些問題。第一,原譯‘各取所需’雖然不是直譯,但是也是有根據的,根據就是列寧的《國家與革命》。在《國家與革命》中,列寧很清楚地寫道:到共產主義高級階段‘社會就不必在分配產品的時候規定每人應當領取的產品數量;每人將“按需”自由地取用’。改譯之後就看不出這個意思了。第二,用‘各取所需’這個翻譯能夠明顯地給人以一個產品極大豐富的印象,而用‘按需分配’這個翻譯,則很容易使人誤認為以需要為尺度,低標準地對某些消費品實行按人配給(即分配給每人的消費品是和他的需要成比例,而不是可以充分地滿足每一個人的需要),同共產主義高級階段個人消費品的分配是同屬於一個範疇的。”【156】

據《人民日報》記者吳學燦說,大約在1978年年底前後,于光遠又在一次會議上說,他準備正式向中央建議,把“按需分配”改回“各取所需”。【157】

問題是,既然“各取所需”是誤譯,“按需分配”是對它的“改正”,于光遠為什麼要無事生非,非要將之改回到原來的錯誤呢?實際上,于光遠提出的那兩個理由,明眼人一看就不能成立。因為如果在馬克思與列寧之間出現觀點差異,按理應該以馬克思的文字為準,因為不論是在中國還是蘇聯,以及整個社會主義陣營,“列寧主義”的地位都排在馬克思主義之後——斯大林就強調“列寧始終是馬克思和恩格斯最忠實最徹底的學生,他是完完全全以馬克思主義的原則為依據的。”【158】確實,列寧的《國家與革命》作於1917年,但斯大林卻在1931年引用馬克思的名言說,在共產主義階段,生活資料的分配是勞動者按自己的需要“來領取”(будет получать за свой труд в соответствии со своими потребностями)。【159】所以,于光遠要以列寧來“修正”馬克思,明顯於理不合。而吳學燦看重的似乎就是這一點,在為于光遠叫好時,這樣寫道:“‘各取所需’是列寧對馬克思的發展,改為‘按需分配’是從列寧那裡後退了。”【157】

其次,“各取所需”固然能夠“給人以一個產品極大豐富的印象”,但它給人的另一個印象就是產品分配的主宰者是勞動者個人。顯然,相對於前一個印象,後一個印象的弊端更大——這也是王明當初上書中共中央的唯一原因。實際上,在“按需分配”被中共中央採用後,時任中共中央馬恩列斯著作編譯局副局長的張仲實就親自出面,在《人民日報》上對這個改正做出解釋:

“‘各取所需’的譯法的缺點同‘按勞取酬’相類似,而且更為嚴重。這句話按照原文和上引的幾種外國語言的譯文,意思本來是說‘按需要給予’,是以社會為主體來說的,不是以個人為主體來說的。按需要給予,仍然要經過社會的有組織有計劃的分配;並不是說,各人需要什麼,需要多少,就可以不通過任何分配計劃,直接到某個倉庫里去隨便取出什麼,取出多少,像‘各取所需’這句話所可能暗示的那樣。”【160】

而在那之前十天,中國共產黨第八屆中央委員會第六次全體會議通過了《關於人民公社若干問題的決議》,其中寫道:

“社會主義的原則是‘各盡所能,按勞分配’;共產主義的原則是‘各盡所能,按需分配’。共產主義的分配製度更合理,但是這隻有在社會產品極大地豐富了以後才可能實現。”【161】

也就是說,中共中央在推出“按需分配”這個說法時,就已經對其實現的條件予以了明確的界定。

總之,于光遠在1978年提出的兩條“改回”理由,全都是強詞奪理,凸顯其別有用心。實際上,當《讀書》雜誌發表了吳學燦為于光遠喝彩的文章之後,馬上就有人舉出了“各取所需”含有的三大弊端與之抗爭,說:“兩種譯法,各有利弊,最好不要匆忙作出決定”。【162】而于光遠則照例對他人的“異議”視若無睹,堅持鼓吹自己的主張。

1980年,于光遠又找出了兩條“改回”的理由。第一條理由是他從吳學燦那裡“借”來的,即要在1958年刮共產風和“按需分配”問世之間建立因果關係。可笑的是,于光遠說了一溜十三遭,也不得不承認這樣的事實:“使用‘按需分配’這樣的語言”對刮共產風“並不起什麼特別重要的作用”。可即使如此,他仍舊堅持說“我看還是有一定關係的”【163】、“我覺得也不無一點關係”【155】。顯然,于光遠的這個理由沒有任何客觀依據,而完全是他的主觀感覺。而他之所以非要把它拿出來當作一條理由,只有一個合理的解釋,那就是“濫竽充數”。

第二,于光遠試圖從歷史資料中來為“改回”尋找理由:

“這個詞,斯大林在一次與外國代表團談話時說,是法國社會主義者最先使用的。我查了查,的確是這樣,依我現在了解到的這八個字,最早出現在卡貝的《伊加里亞旅行記》一書的一張圖表中。從卡貝原來的法文硬譯過來就是‘〔社會〕按照能力從各人那裡去〔取〕,〔社會〕按照需要去〔給〕各人’,法文既沒有主詞也沒有動詞,完全在外文詞法中的‘格’上把意思表達出來。在這裡前半句的‘各人’用的是第二格——‘屬格’,後半句中的‘各人’用的是第三格——‘與格’。所以按照法文,把後半句改譯成‘按需分配’並沒有錯。至於前半句‘各盡所能’是根據德文翻譯過來的。馬克思在《哥達綱領批判》中把前半句的‘各人’從第二格改為第一格——‘主格’,就變成‘各人按照能力去〔做) ’了。”【163】

于光遠的文章問世後不久,一個叫“葉林”的人發表了一篇文章討論這個問題.該文雖然長達八千餘字,但與于光遠上面那段話有關的是下面這幾句話:

“我查對了《旅行記》的幾種版本,找到了這張‘圖表’的出處。這句口號的原文是‘De chacun suivant ses forses; A chacun suivant ses besoins’它原來是這本書的第三版和第五版作為封面插圖排列進去的一個圖式,這是第一、二版所沒有的。該書中文版是據第五版譯出的,譯者並沒有把它看做是卡貝的原作,所以沒有譯載。究竟‘各盡所能,各取所需’這句口號是否在這本書裡第一次出現,這尚有待進一步考證。”【164】

于光遠顯然是看到了這篇文章,所以,他在1981年把自己一年前的話改成了這樣:

“我做了一些考證工作。我先是從斯大林全集中看到斯大林一次和外國代表團談話時說這句話是法國空想共產主義者先提出來的。但是在這次談話中斯大林沒有指出首先說這句話的法國人是誰。後來請一位同志幫我查, 查到在卡貝的《伊加利亞旅行記》的某一版中有一張圖表,在這張圖表里確有這一句話。從法國空想社會主義者卡貝使用的法文原來的句法直譯過來, 這句話應為,〔社會〕按照能力從各人那裡去〔取〕, 〔社會〕按照需要去〔給〕各人’。馬克思在《哥達綱領批判》中用了這句話, 那是1875年的事。在這以前三十年他在《德意志意識形態》一書中用過後半句。這是在馬克思恩格斯全集中僅能查到有關這一句話的兩處。”【155】

上面這段話,充分暴露出了“我國著名的馬克思主義理論家”于光遠對“馬克思主義理論”到底了解到什麼程度。

(2)飲水思源:馬克思的真正來源

首先,斯大林從來就沒有說過“這句話是法國空想共產主義者先提出來的”這樣的話。原來,1927年9月,在和“第一個美國工人代表團”談話時,斯大林回答了這樣一個問題:“你能不能給我們簡略地說明共產主義所力求建立的那個未來的社會?”斯大林給出了共產主義社會的七個特徵,其中第五個特徵是:

“在那裡產品將按舊時法國共產主義者的原則實行分配,就是‘各盡所能,各取所需’。”【158】

于光遠把這句話理解成“是法國空想共產主義者首先提出‘各盡所能,各取所需’的原則”,固然不能算錯;但同樣的話也可以理解成“是法國空想共產主義者首先實行的原則”,因為巴黎公社的分配製度,雖然不是“按需分配”,但據于光遠說,它也“不屬於按勞分配的性質”。【165】事實是,馬克思、恩格斯、列寧都對巴黎公社予以高度評價【166】,所以張春橋才會把巴黎公社的分配原則說成是“徹底破壞資產階級的等級制度、並不講究什麼物質利益原則”。【167】斯大林雖然對巴黎公社的評價不是很高,但他也承認,巴黎公社是蘇維埃政權形式的“萌芽”,蘇維埃政權是巴黎公社政權形式的“發展和完成。”【168】

其實,即使把斯大林的那句話理解成“是法國空想共產主義者首先提出‘各盡所能,各取所需’的原則”,它也不能被理解成是某個特定的法國人說的“這句話”。因為葉林的文章總結得非常清楚,“按需分配”思想有一個孕育、形成、發展、完善過程,從十六世紀“莫爾寫作的《烏托邦》”到十八世紀中葉的“摩萊里的《自然法典》”,再到十九世紀中葉卡貝的《伊加利亞旅行記》,前後持續了幾百年。所以,“在十九世紀中葉的法國這個口號已經是甚為流行了。”【164】所以說,于光遠僅僅根據“卡貝的《伊加利亞旅行記》的某一版”上有相似的文字,就把它認定為馬克思主義最重要原則之一的唯一來源——並且斷言“馬克思就並沒有完全按照法文原句來直譯”【155】,好像馬克思在建立“科學共產主義”理論時,應該照搬法國空想社會主義理論似的——,不僅說明他的知識極為貧乏,而且還說明,他的思維方式,即所謂的“理性的智慧”,也不怎麼“智慧”,恰恰相反,它與方舟子的“短路線性思維”【169】頗為神似。事實是,英國社會主義思想史專家科爾(George Douglas Howard Cole, 1889-1959)就一再說,提出“各盡所能,按需分配”這個公式之人是法國人路易·布朗(Louis Jean Joseph Charles Blanc, 1811-1882)。【170】而美國布法羅大學教授盧貝爾(Leo A. Loubère, 1923-2010)則認為,布朗和馬克思的來源可能都是摩萊里(Étienne-Gabriel Morelly, 1717-1778)。【171】

那麼,馬克思的那句話到底是不是來自卡貝呢?答曰:可能性不大。之所以這麼說,是因為,于光遠所說的“卡貝的《伊加利亞旅行記》的某一版”,就是該書的第三版,它的出版日期是1845年。【172】而就在那之前一年,1844年8月4日,德國和瑞士的共產主義者在瑞士洛桑舉行了一個集會。在會上,德國人奧古斯都·貝克爾(August Becker, c.1810–1875)做了一個題為《共產主義者想要什麼?》的講演,該講演稿在當年年底出版。這是其中的一句話:

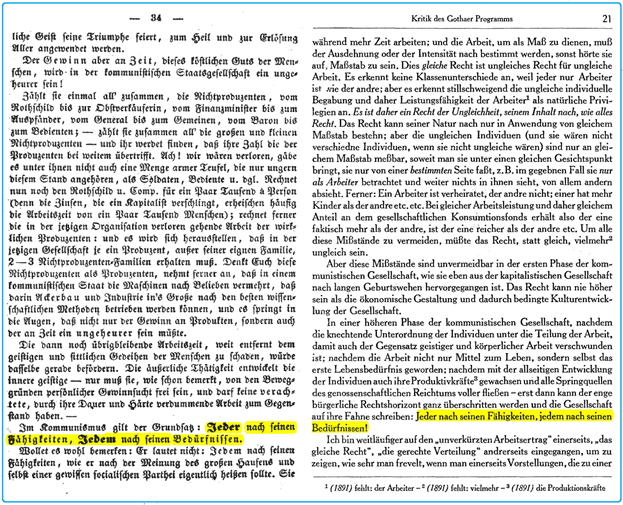

“Im Kommunismus gilt der Grundfaß: Jeder nach seinen Fähigkeiten, Jedem nach seinen Bedürfnissen.”【173】

譯成中文就是:“共產主義的基本原則是:各盡所能,按需分配。”貝克爾的德文與馬克思在《哥達綱領批判》中使用的德文一模一樣:

“In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist; nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen – erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!”【174】

這是標準的中文翻譯:

“在共產主義社會高級階段上,在迫使人們奴隸般地服從分工的情形已經消失,從而腦力勞動和體力勞動的對立也隨之消失之後;在勞動已經不僅僅是謀生的手段,而且本身成了生活的第一需要之後;在隨着個人的全面發展生產力也增長起來,而集體財富的一切源泉都充分涌流之後,——只有在那個時候,才能完全超出資產階級法權的狹隘眼界,社會才能在自己的旗幟上寫上:各盡所能,按需分配!”【175】

實際上,貝克爾在當時是一位頗有影響的人物,以“紅色貝克爾”聞名遐邇。【176】在馬克思和恩格斯1845年撰寫的《德意志意識形態》中,貝克爾的名字出現了九次。【177】也就是說,馬克思恩格斯的引文來自貝克爾的可能性要比來自法國人貝卡的可能性要大得多,儘管貝克爾的文字也不大可能是原創。

“各盡所能,按需分配”的可能來源 上圖左側為德國人奧古斯都·貝克爾1844年出版的《共產主義者想要什麼?》一書【173】中的一頁,右側為馬克思《哥達綱領批判》德文版【174】的一頁,黃色標記顯示“各盡所能,按需分配”這句話。

(3)正本清源:于光遠為什麼要堅持“改回”?

如上所述,于光遠要將“按需分配”改回到“各取所需”的理由不僅根本就站不住腳,而且相當牽強。實際上,于光遠對此也有感覺,所以他提出的終極理由是:“這不完全是個怎樣翻譯的問題,而是個科學的概念問題。”【163】。實際上,據說于光遠在情急之際還曾給出這樣一個理由:“換個提法學術界不易得出一個結論。”【164】這說明,于光遠一而再再而三地堅持這個主張,只能是出於不可告人的目的,就像他後來非要把“公有制”改為“共有制”或“社會所有制”一樣。【144】

那麼,于光遠非要“改回”的真實原因到底是什麼呢?

原來,在四人幫倒台之後,于光遠干的最大事業——也是他“站在改革前列”的最大成就,沒有之一——,就是發起、主持了關於“按勞分配”的大討論——這是他後來自己說的話:

“‘四人幫’倒台之後,我組織學術界針對‘四人幫’宣傳的‘按勞分配產生資產階級’、‘全面專政’、‘批判“唯生產力論” ’等召開了一系列理論討論。這些討論打破了長期形成的思想禁錮,推動了思想解放,同時也深化了政治經濟學理論的研究。對於按勞分配概念、勞動報酬形式、按勞分配與平等的關係等問題作出了較以往更為深入的闡述。然而,越是深入的研究,越使我放棄了體系化的打算,而寧可圍繞問題展開探索。”【72】

還記得于光遠曾說過“粉碎‘四人幫’以後,我向國務院的領導提出要求,要求來完成1960年中央書記處交給我們的任務”這碼事嗎?顯然,于光遠之所以“向國務院的領導提出要求”,並不是真的想要“完成1960年中央書記處交給我們的任務”,因為他當時對那個任務一籌莫展;而是要籍此要挾該領導給他安排工作——當時的他,屬於“‘待分配幹部’,每天只可以到一個專設的辦公室去看文件,無餘事可做”。【125】所以,大約是在“要求”獲得批准後,于光遠就“找到吳敬璉和周叔蓮說,我們應當做點什麼。”(同上。)而這個“什麼”就是討論“按勞分配”。于光遠後來還說,“組織理論界的同志從理論上批判‘四人幫’,是我在1977年活動的中心。”【178】

其實,于光遠所說的“學術界”、“理論界”,在最初也不過就是“馮蘭瑞、吳敬璉、周叔蓮等4人”,而已。【125】雖然《吳敬璉傳》的作者吳曉波說于光遠“找事兒做”發生在“1976年冬日的一天”,但于光遠本人卻一再說,他“發起”北京經濟學界舉行經濟理論討論會這件事,是在1977年2月份。”【179】【180】而就在那之前不久,于光遠的老搭檔、時任中央編譯局副局長的王惠德在《人民日報》上發表了一篇整版文章,題為《一個專賣假藥的反革命騙子——從〈論對資產階級的全面專政〉看張春橋怎樣篡改馬克思主義》,其中一節的標題就是《按勞分配為什麼不可避免》。【181】也就是說,于光遠在“沒事找事”之際,找到了“按勞分配”這件事,背後肯定有高人指點。而吳曉波則說,于光遠之所以選擇這個題目向四人幫宣戰,是因為“按勞分配是經濟學上的一個常識性原則,很容易被論證明白,獲得人們的共識和共鳴”。【125】

事實是,那場由于光遠發起並且領導的大批判前後持續了將近兩年;與之相比,那場至關重要的關於真理標準的大討論則只持續了大約半年。為什麼一個“很容易被論證明白”的問題,竟會搞得拖泥帶水呢?答曰:“按勞分配產生資產階級”這個思想根本就不是“四人幫”提出的,而是偉大領袖毛主席提出的:

“毛主席在談到社會主義制度時說:總而言之,中國屬於社會主義國家。解放前跟資本主義差不多。現在還實行八級工資制,按勞分配,貨幣交換,這些跟舊社會沒有多少差別。所不同的是所有制變更了。毛主席指出:我國現在實行的是商品制度,工資制度也不平等,有八級工資制,等等。這只能在無產階級專政下加以限制。所以,林彪一類如上台,搞資本主義制度很容易。因此,要多看點馬列主義的書。”【182】

而在姚文元、張春橋後來發表的那兩篇闡述“最高指示”的文章中,——兩篇文章總共一萬六千字——,“按勞分配”這四個字只出現了六次,其中三次出現在引文之中,對之議論最多的文字是張春橋的這兩句話:

“我們從來認為,我們國家的商品不是多了,而是不夠豐富。只要公社還沒有多少東西可以拿出來同生產大隊、生產隊‘共產’,全民所有制也拿不出極為豐富的產品來對八億人口實行按需分配,就只能繼續搞商品生產、貨幣交換、按勞分配。”【183】

張春橋的這個觀點,與“改革家”于光遠的觀點有什麼不同嗎?

最好笑的是,據姚文元說,“林彪反黨集團的一個主要成員也在黑筆記中寫道:‘按勞分配和物質利益原則’是發展生產的‘決定動力’。”【184】在文革之後,“林彪反黨集團”和“四人幫”被捆綁到一起,合稱為“林彪、四人幫反黨集團”。因此,在今天看來,于光遠當年領導的那場大討論相當尷尬:既要維護毛澤東的權威,又要批判毛澤東的思想;既要把“四人幫反黨集團”打倒,又不要讓“林彪反黨集團”站起來,真箇是投鼠忌器,捉襟見肘,左支右絀,動輒得咎。所以,他們“批判四人幫”的主要手段,就是給“四人幫”栽贓,如馮蘭瑞就說:“姚文元一九七五年拋出的黑文說,按勞分配會‘帶來不平等’,‘會產生新資產階級分子’”。【185】事實是,“姚文元一九七五年拋出的黑文”中的原話是:

“資產階級影響的存在,國際帝國主義、修正主義影響的存在,是產生新的資產階級分子的政治思想根源。而資產階級法權的存在,則是產生新的資產階級分子的重要的經濟基礎。”【184】

而這兩句話,完全符合馬克思列寧主義,因為列寧就說過“就產品‘按勞動’分配這一點說,‘資產階級法權’仍然占着統治地位”、“戰勝集中的大資產階級,要比‘戰勝’千百萬小業主容易千百倍;而這些小業主用他們日常的、瑣碎的、看不見摸不着的腐化活動製造着為資產階級所需要的,使資產階級得以復辟的惡果”這樣的話。【182】顯然是因為這個緣故,在馮蘭瑞的大批判文章中,“資產階級法權”這個詞組一次都不曾出現過。而恰恰就是因為抓不到四人幫的直接把柄,于光遠才會拿“在‘四人幫’授意下,朱永嘉把持的所謂‘上海市委寫作組’寫出整本的《社會主義政治經濟學》”和“如天津南開大學經濟系在1976 年也寫了一本《政治經濟學社會主義部分》”當靶子。【156】不僅如此,于光遠還號召其其跟隨者“決不應該忽視”四人幫的“私房話”、“零星的話”。【179】也就是說,為了找批判四人幫的茬,于光遠們費盡了心機。

其實,雖然“按勞分配是經濟學上的一個常識性原則,”但要把這個原則“論證明白”卻絕非易事,至少對于光遠這樣的“沙發經濟學家”來說是如此。別的不說,一個人討論“按勞分配”,他首先得明白“分配”是怎麼回事吧?而于光遠恰恰就在這個問題上被卡住了——這是大討論已經進行了一年多之後發生的故事:

“由於寫作組的同志們對我國工資問題不夠熟悉,于光遠、林澗青提出,向人民大學借趙履寬來參加寫作組。”【186】

也就是說,從五十年代起就對按勞分配問題誇誇其談的于光遠【187】【188】【189】,到了七十年代末仍舊“對我國工資問題不夠熟悉”——當時所謂的“按勞分配”問題,主要就是關於國營企業工人的工資和獎金問題,因為按照于光遠在五十年代的說法,在知識分子和國家工作人員中不能實行“按勞分配”【187】;而根據那篇經過鄧小平批准、相當於對“按勞分配”大討論一錘定音的文章——于光遠將之認證為“是馬克思主義的文章”【190】——,“按勞分配”只限於在國營企業工作的工人老大哥,農民小兄弟則必須“實行男女同工同酬”。【191】也就是說,于光遠花費吃奶的力氣搞的那個東西,其目的也不過就是要誘導 “領導階級”好好幹活,提高生產力,而已。專門研究“生產關係”的于光遠就是沒有想到,在當時,只要稍微調整一下生產關係,生產力就可能突飛猛進——如中國農村馬上就要發生的改革那樣;同樣,領導了中國科學界二十多年的于光遠更沒有想到,提高生產力的關鍵就是把科學技術融入生產實踐。

總之,也就是因為是在“以其昏昏,使人昭昭”,所以于光遠後來曾這樣抱怨道:

“本來,一般群眾懂得的東西,我們就應該懂。可是,有這樣的情況,在第四次按勞分配問題討論會預備會議上,勞動局的同志介紹勞動局長座談會的情況,給我一個感覺:一般同志懂的東西,我們在領導機關工作的同志反而不太懂,總是糾纏一些枝節問題,什麼這個做法跟前幾年文件中哪句話、哪個決定不一致。我們做一件事要想把所有文章、文件都照顧到,那就什麼也做不了。”【192】

英語中有句成語,叫做“魔鬼存在於細節之中”(The devil is in the detail)。而于光遠所說的“枝節問題”,就是那些隱藏着魔鬼的“細節”。他當然明白,“我們在領導機關工作的同志”之所以“總是糾纏一些枝節問題”,是因為不把這些問題搞清楚,他們就沒法“領導”。而“理論家”于光遠之所以非要忽視細節不可,表面上看是因為他嫌麻煩、怕浪費自己的時間和精力,但真實的原因卻是他既搞不懂、也理不順這些“枝節問題”。也就是因為懵懵懂懂,那個大討論才會尾大不掉——在進行了將近一年之際,他們討論的問題之一仍舊還是“什麼是‘按勞分配’”。【193】

除了不懂裝懂、栽贓構陷之外,于光遠一夥搞大批判的另一個招數就是強詞奪理,肆意詭辯,如曲解馬克思、毛澤東的語錄,甚至非要把“按勞分配”說成是“社會主義公有制的產物”。【191】實際上,早在五十年代,包括于光遠在內的經濟學家們大多都承認,“按勞分配是社會主義制度下資產階級法權在經濟上的表現”【188】、“‘按勞分配’仍是資產階級式的法權”【189】、“這種多勞多得、少勞少得、複雜勞動比較簡單勞動多得報酬的制度……還部分地保留着‘資產階級式的權利’的殘餘”【194】。

而就是在那些與“四人幫搞的大批判”幾無二致的“大批特批四人幫”文章之中,馮蘭瑞的那篇文章才顯得出類拔萃:她一邊宣稱“沒有絕對的‘平等’和‘公平’”,一邊承認“按勞分配”只是“形式上的平等”,而“按需分配”才是“事實是的平等”。【185】這與在《紅旗》雜誌上緊接着張春橋之後那篇文章所說——“我國現階段實行‘不勞動者不得食’、‘各盡所能、按勞分配‘的社會主義原則,是對資本家榨取工人剩餘價值的分配製度的否定。但由於各個勞動者在體力強弱、文化技術水平高低、贍養的人口多少等方面各不相同,而以同一尺度的分配應用在情況不同的勞動者身上,就必然出現事實是的不平等”【195】——,幾乎一模一樣。這就是于光遠立意將“按需分配”改回原譯的一個主要原因:按需分配與按勞分配在語音、語法、修辭等方面太過相像,因此將它改回“各取所需”才能凸顯其在社會主義階段之不可行。確實,根據吳學燦的詮釋,使用“按需分配”有三大弊端,其中之一就是“容易使共產主義高級階段的分配製度與原始公社的分配製度相混淆的。”【157】

實際上,從1977年12月起,由王惠德任副局長的中共中央編譯局以“‘四人幫’……在‘資產階級法權’問題上大作文章”、“不少同志對這個譯名提出了意見”為由,決定“將《哥達綱領批判》和《國家與革命》兩書中提到的das bürgerliche Recht、буржуазное право改譯為‘資產階級權利’。”【196】你都不用猜就應該知道,“對這個譯名提出了意見”的那些“同志”之中,肯定就有于光遠:

“‘四人幫’慣用的一個手法,就是運用一個‘說不清楚’的概念來製造混亂。……弄清楚《哥達綱領批判》裡用的’資產階級法權’究竟是什麼意思,屬於什麼範疇,它在科學社會主義的理論中處於一個什麼地位,在政治經濟學當中處於什麼地位;弄清楚在列寧著作中和我們黨的文獻中‘資產階級法權’的含義。至於法權這個詞的翻譯問題,記得1956年9月,中共中央馬恩列斯著作編譯局曾經開過一個討論會。……關於‘法權’的翻譯,我認為也應該進行一番認真的科學研究才行。”【197】

事實是,“將《哥達綱領批判》和《國家與革命》兩書中提到的das bürgerliche Recht、буржуазное право改譯為‘資產階級權利’”是絕對的誤譯,因為不論是德語“das bürgerliche Recht”,還是俄語“буржуазное право”,其中都含有“法律所賦予的權利”的含義。所以有人指出,“編譯局這個改譯是根本錯誤的,它歪曲了問題的實質,離開了馬克思的原意,在理論上和實踐上都是有害的”。【198】你以為于光遠會在乎這些?

所以說,“改譯”經典作家的經典著作,是于光遠一夥“批判四人幫”的一大絕招,甚至可以說是“最後一招”——與方舟子所說的“裝聾作啞其實是一切造假者在事情敗露後的最後一招”【199】有一拼。只不過是,于光遠雖然在改譯“資產階級法權”這個問題上順利得逞,但他進一步要“改回”按需分配的企圖卻以失敗告終:不僅“中央”沒有採納他的建議,連他擔任總編輯委員會副主任的《中國大百科全書》也沒有採用:在其第一版中,有詞條“各盡所能,按需分配”而沒有“各取所需”【200】;在第二版中,“按需分配”仍舊是其收錄的詞條之一。【201】

實際上,這並不是于光遠第一次打着“學術”的旗號從事政治投機。看看這個故事:

“但是,左的殘餘勢力仍然死死地守住列寧早期的思想,一有風吹草動,就要詆毀市場化改革,他們在論述什麼是社會主義時,重點依然是計劃經濟。不同的是,他們打出了有計劃的商品經濟的旗號,以此極力詆毀市場經濟。針對思想界的這種情況,光遠說,與其讓他們鑽有計劃商品經濟的空子,倒不如提社會主義市場經濟主體論。其要旨是:在新的歷史階段中,社會主義經濟中不再有市場經濟與計劃經濟並存的局面,整個社會經濟只有市場經濟,即市場經濟成了主體,但市場經濟並不排斥計劃,市場經濟也是有計劃發展的。”【202】

前文提到【144】,為了“影響十五大”,于光遠還在1997年匆匆拋出了那個《于氏簡明社會主義所有制結構辭典初稿》。換句話說就是,于光遠是一個名副其實的“政治經濟學家”——以搞經濟學為幌子來掩蓋自己搞政治的實質——實際上,他後來就坦然承認,自己“是熱心政治的人”。【203】

3、于光遠與數學

于光遠去世後,他的女兒、北大經濟學院教授於小紅發表了一篇紀念文章,其中,她一邊說“在心中我很少把他當作一位有影響的經濟學家”,一邊又說,自己“想從個人的視角談談他在經濟學研究上的一些特點。”於教授總結出了乃父經濟學研究的三大特點:第一,“他是從大的視野出發關注和討論經濟學問題的”;第二,“他特別關注基層的情況”;第三,“以開放、創新的思維對待學術研究。”【204】其實,所謂“從大的視野出發關注和討論經濟學問題”,就是于光遠自己承認的“說大話”、被別人指責的“說空話”【18】;所謂“關注基層的情況”,那主要發生在他退居二線之後,因為當時的中國政府已經不再需要他在“上面”指手劃腳大言炎炎了,所以他才可以“一部輪椅走天下”【205】;而他的“以開放、創新的思維對待學術研究”最為可笑——這是於小紅教授舉出的第一個——也是唯一的——具體例子:

“早在上世紀60年代,父親就產生了研究經濟學中的數學問題並由此發展出新的數學方法和分支的想法,並打算着手寫一篇〈物質資料生產的代數學引論〉,找到著名數學家華羅庚合作。……但是,由於學位制度的限制加上後來的‘文革’而未能實現。”【204】

上面這段話顯然來自于光遠在1994年撰寫的一篇“自述”:

“我很早就意識到再成為自然科學家是絕無可能的了。可是對數學一直到文化大革命前,我還躍躍欲試。我認為數學並不屬於自然科學, 正如哲學也不屬於社會科學一樣。把數學看作自然科學和把哲學看作社會科學是歷史形成的誤會。不僅社會科學的研究需要數學,而且社會科學的研究也會推進數學的發展。從笛卡兒、牛頓的時代起直到二十世妃,許許多多數學問題是從自然科學而且主要是從物理學中提出來的, 今後為什麼不能從對現代社會化的經濟的研究中多提出一些數學問題來發展數學呢?六十年代初我作了不少演算,以後又寫過小半部《物質資料生產中的代數學引論》的文稿。初步接觸這方面的問題後感到這個領域需要培養些青年人來做。後來看到大數學家馮·諾依曼(Johnvon Neumann)和經濟學家摩根斯特恩(Oskar Morgenstern)的《競賽論和經濟行為》,就想到與華羅庚合作帶幾名研究生。華很贊同我的想法,而且到他任所長的應用數學所作了研究,可惜來不及實現,文化大革命就開始了,這個計劃只得破產。”【206】

眾所周知,從誕生時起,經濟學就與數學形影不離,所以有人說,“幾乎與經濟學作為一門學科而存在的同時,數學就已經在對經濟思想的探索和闡述中發揮了作用。”【207】確實,英國著名經濟學家約翰·梅納德·凱恩斯(John Maynard Keynes,1883-1946)的父親約翰·內爾·凱恩斯 (John Neville Keynes, 1852-1949)在1891年出版的《政治經濟學的範圍與方法》(The Scope and Method of Political Economy)一書中就系統地講述了數學和統計學在經濟學中的應用。1929年,這本書的方法論部分被譯成漢語,以《經濟學方法論》在中國出版。【208】實際上,即使是在“政治經濟學”中,蘇聯人在二十世紀二十年代也已經開始運用數學方法。【209】而按照於小紅教授的說法,他父親要將經濟學與數學相結合的想法是“早在上世紀60年代”才產生——“早”在哪兒啊?最好笑的是,于光遠之所以要把數學與經濟學結合起來,其目的並不是為了“發展”經濟學,而是要“發展數學”。

事實是,于光遠第一次在政治經濟學論文中使用數學方法是在1956年,而他的目的確實是要“發展政治經濟學”,只不過是,他的那個嘗試以失敗告終。

原來,根據《共同綱領》,中國經濟的發展目標就是“穩步地變農業國為工業國”;而完成這個轉變的關鍵,就是“應以有計劃有步驟地恢復和發展重工業為重點”。中國之所以要走優先發展重工業的工業化道路,主要原因就是因為“蘇聯老大哥”:他們不僅有成功的經驗,而且還有言之成理的理論,因為“早在”19世紀末,列寧就根據馬克思在《資本論》中對資本主義擴大再生產的論述,推導出“增長最快的是製造生產資料的生產資料生產,其次是製造消費資料的生產資料生產,最慢的是消費資料生產。”【59】所謂“製造生產資料的生產資料生產”,就是指重工業。所以,1954年3月3日,《人民日報》發表了一篇社論,其中說:

“從首先發展重工業來實現國家的社會主義工業化,這是列寧、斯大林根據社會擴大再生產必須使生產資料的增長占優先地位的原理和社會主義的基本經濟法則所創造出來的建設社會主義國家的方法。……蘇聯過去所走過的道路,正是我們今天要學習的榜樣。”【210】

可是,“優先發展重工業”這個既定方針,在1955年7月召開的全國人大會議上,竟然成為一個重要議題,所以《人民日報》才會開足馬力發表這樣的文章:《解放軍出席全國人民代表大會會議的代表 熱烈擁護五年計劃中優先發展重工業方針》【211】、《全國人民代表大會代表在分組討論中發言 強調必須優先發展重工業》【212】、《必須優先發展重工業》【213】。問題是,既然是既定方針,為什麼還要重新討論呢?

這是因為,在1953-1954年間,蘇聯經濟學界對“生產資料優先增長”這一所謂的馬克思主義政治經濟學基本原理發生了爭論,有人認為這條原理對社會主義社會不適用。【214】【215】這一“修正主義”思潮在蘇聯遭到了強硬反擊。【216】【217】而最早加入這個反擊陣營的中國人,就是于光遠,他化名“丁肖逵”在《經濟研究》上發表了一篇文章,其目的就是用數學方法來證明“在擴大再生產下生產資料優先增長”這個“馬克思再生產理論的根本原理”是正確的。【218】而就是這篇文章,後來被追認為“我國第一篇用數學方法來研究解決問題的文章”。【219】

問題是,于光遠為什麼一蹴即止、半途而廢?

原來,就在于光遠的文章發表後不到半年,《經濟研究》發表了一篇署名“張華夏”的文章,題為《對“從馬克思擴大再生產公式來研究生產資料優先增長的原理”一文的意見》,而其內容就是指出于光遠論文中“存在着不少的缺點與毛病”——這是其中的第一條:

“首先我們認為作者在研究擴大再生產問題的時候使用了不必要的過於繁雜的數學公式與數學運算。這種繁雜的數學運算給作者帶來了分析問題上的許多困難。我們知道, 作者這篇論文的主要目的之一是用數學方法來證明在資本有機構成不斷提高的情況下生產資料優先增長的必然趨勢。可是這個證明(由於使用了繁雜的數學運算)竟達到了很吃力、很勉強的地步,以致最後不得不‘不去作嚴格的數學證明’。”【220】

在當時,沒有幾個人知道這個“張華夏”到底是誰。但在今天,我們卻知道,他1950年考入中山大學經濟系,1957年畢業於復旦大學哲學系。【221】也就是說,在1956年前後,張華夏不過就是一個在校生;並且,他本人也沒有專業數學訓練背景。而就是這樣一個人,把“我國第一篇用數學方法來研究解決問題的文章”批得近乎體無完膚。事實是,就像是面對所有的“批評指正”一樣,于光遠從來就沒有對張華夏的這篇文章做出公開回應——這相當於對張華夏指出的“缺點與毛病”全都默認了。張華夏後來透露說,他的那篇文章“引起了于光遠先生對他的關注”;但他直到1977年以後才“收到于光遠先生的特別邀請,以中山大學自然辯證法學科代表的身份”參加全國科學技術規劃會議。【222】

好笑的是,繼張華夏之後,于光遠在中宣部的老部下何祚庥也擠進“用數學方法來研究解決經濟問題”這一領域,他與中宣部的另一位“部員”羅勁柏在《力學學報》上連續發表三篇文章,對馬克思主義的再生產理論進行數學分析。【223】【224】【225】而于光遠對那些分析沒有做出絲毫公開反應,顯然是放棄了這方面的“探索”。更好笑的是,何祚庥藉此機會攀上了《力學學報》的主編錢學森【226】,這很可能導致他在七八十年代不肯跟着于光遠“反偽”,只是到了1995年,也就是在中央做出“反偽”表態之後,他才匆忙爬上于光遠的戰車。顯然,于光遠當初的數學沒有計算出這樣的“政治經濟學”結果。

“丁肖逵”再次發表文章,是在1963年,文章的題目是《捨象了產品的特殊形態後的投資效果的概念和它的計算方法》。由於這篇文章以“我們”為主語,並且于光遠在同時期還撰寫了一篇關於再生產的長文【60】,但其中卻沒有使用任何數學方法,所以“我們”基本上可以推定,那個在1956年“用數學方法來研究解決(馬克思主義政治經濟學)問題”之人,並不是于光遠,而是他“找到”並要與之“合作”的華羅庚。而那篇文章之所以出糗,顯然是因為華羅庚不懂政治經濟學,于光遠不懂數學,他們二人合作,就像是兩個不懂對方語言的人嘗試通過肢體語言來互相交流搞發明創造一樣,其結果可想而知。實際上,直到其晚年,于光遠在數學方面的缺陷仍舊一如既往——這不僅表現在除了簡單的四則運算之外,他沒有單獨寫過一篇運用複雜的數學工具解決經濟學問題的文章——據他說,他確實寫過半篇《物質資料生產中的代數學引論》,但被人弄丟了【227】——,而且還表現在他晚年反覆講述的一個故事之中。

據于光遠說,他上中學時,一位數學老師曾要求學生用尺子來衡量一張紙的長、寬,然後根據測量結果計算其面積。而于光遠從那堂課中不僅學會了如何確定這張紙是長方形、如何能把長度量准,而且還知道了“估計出的數字雖然是不可靠的, 但還是有意義的, 但不可靠的數字只能有一位”這樣的知識。按照于光遠的說法,它“使我懂得科學不能隨隨便便。”【228】于光遠把那個經歷與科學精神強拉硬扯到一起本來就已經相當可笑了,但更可笑的是,幾年後,那個故事又被于光遠敷衍成了一篇長達三千多字的文章,題為《對我有深刻教育意義的一堂課》。在這篇文章中,于光遠繼續發掘那堂課中的“科學精神”:

“幾十年的時間過去了,我從一個中學生變成了博士生的導師。記不清是在哪一年,我招收經濟學的博士生時,有七個人來報考。我出了一道題目:某單位大概有二十三個人,大概每人每個月平均吃十五個蘋果,這個單位每月大概平均共吃多少蘋果?七個報考經濟學的博士生的人中沒有一個能回答得出來。23x15 這樣一個小學生都會覺得很淺的題目,只是加上了幾個‘大概’就把那七個考生難住了。其實這是極容易做的題目,就是因為他們沒有學過‘有意義數字的四則運算’,結果他們都交了白卷。”【229】

顯然,于光遠這位中國最著名的經濟學家連初等數學的準確度、精確度、近似度概念都沒有搞明白。簡單地說,中學生于光遠從他的老師那裡學來的是“近似數值的精確度”問題;而博士生導師于光遠用來考研究生的那個連“小學生都會覺得很淺的題目”,則是“數值的準確度”問題;而用一個表示模糊、含混意思的語氣副詞(如“大概”)與一個準確數字連用,其結果只能是讓任何人都感到莫名其妙,其荒謬程度類似於說“我有絕對的把握說,他大概是個大壞蛋”。也就是說,如果于光遠的本意是要測驗自己的考生“有沒有學過‘有意義數字的四則運算’”的話,他應該說“大概有二十多個人”、“大概每人每個月平均吃十多個蘋果”這樣的話,而不是“某單位大概有二十三個人”、“大概每人每個月平均吃十五個蘋果”。

五、“第一部經濟學的著作”

前文提到,因為“普及”革命常識,于光遠在五十年代初成為中宣部的“首富”。而暴富之後的于光遠,並沒有對其財富實行“共產”、“共有”、“公有”、社會所有”,而是馬上利用它來僱工,謄寫那篇在當時幾乎不為人知的《綏德、米脂土地問題初步研究》,那篇稿子在1979年由人民出版社出版。【230】後來,于光遠雖然謙稱那本書是“一本小冊子”【231】,但同時,他又將之稱為“我的第一本著作”【31】、“我出的第一本書”【232】。顯然,在給陳伯達的那封長信中,于光遠也提到過它,所以陳伯達才會在《近代中國地租概說》的“再版前記”中,對自己沒能充分利用“當時革命根據地內土地問題的龐大資料”表示歉意。【233】可以肯定地說,在其他場合,于光遠沒少提及那本小冊子,所以他的擁躉們才會把它認證為“于光遠與別人合寫的第一部有關經濟學的著作”【234】、“于光遠的主要經濟學著作”之一【21】、甚至是“于光遠在經濟學領域的四大貢獻”的第一大貢獻【117】。

1、百納成裘

事實是,《綏德、米脂土地問題初步研究》乃是一份總結報告,該報告總結的是由高崗親自率領的一個三十多人調查團對綏德、米脂地區進行的兩個多月的調查研究結果。在成文之前,那個調查團已經寫出了27份相應材料【235】【236】,而于光遠的“第一本著作”就是這些材料的匯總。也就是因為如此,一般都把那次調查和那個調查報告歸功於高崗。【237】【238】實際上,即使是那份總結報告本身,領銜之人也不是于光遠,而是西北局調查研究局邊區研究室經濟組組長柴樹藩(1910-1997)——于光遠本人就承認,“在這本書的寫作中,柴樹藩起主要的作用,彭平也出了不小的力”,而于光遠對它的主要貢獻,“一是我也是這本書的作者之一,二是我對這本書的公開出版發行,盡了很大的力量。”【232】確實,儘管于光遠對那份文件視若家珍,但其餘二人卻沒有把它當作什麼值錢的東西,所以,當“這本書的公開出版發行”之時,柴樹藩和彭平都因為沒有保存那份文件而對它“不能補充什麼”。只有于光遠,他不僅把那份文件從陝北山溝帶進北京中南海,不僅在抗美援朝期間僱工謄抄,而且還在“四人幫”倒台之後馬上就促成了它的出版。由此可知這本“篇幅不大,只有八萬五千字”——這是出版社計算的“印刷字數”,實際字數不足六萬——的“小冊子”對他到底有多麼重要。

實際上,該書在1942年由西北局印行之初,就在其前言中說,“它的內容雖然連我們自己也覺得極不完備、極不深刻”。而事實是,這並不是作者的自謙,而是恰如其分的自我評估。別的不是,僅說這份調查報告中的數據,大部分就來自其他人的調查。例如,第一章總共引用了七份文件,其中只有兩份的作者是“西北局考察團”,其餘五份則分別來自“農業局”和“青委考察團”;第二章引用了11份材料,其中只有六份來自“西北局考察團”。最好笑的是最後一章,第七章《農村階級關係》,它也是那份報告中最重要的部分。該章總共出示了6個表格,其中,除了第一個表格(表三十四,【230, p.101】)註明是來自“青委考察團”外,其餘5個都沒有給出來源;並且,在那些沒有來源的5個表格之中,還有兩個(表三十八、三十九)連調查時間和調查地點都沒有交代。

2、捉襟見肘

也就是因為東鱗西爪,所以這份報告中的論述矛盾舛謬之處頗多。例如,該報告第一章第五節講“勞動力”,其中有這樣一句話:

“一個整勞動力若充分發揮作用,並得到畜力配合,其耕種面積平均為20垧。”【230, p.12】

在這句話的末尾,有個註:

“據青委調查團延家川調查估計,一個整勞動力得畜力配合可耕面積為15垧。”

于光遠等人到底是根據什麼把“青委調查團”的估計數字上調了三分之一呢?他們的根據是“米東農事調查會的材料”,而這個材料被他們歸納總結為下表(“表四”,【230, p.16】):

根據這個表格,一人一驢能耕作18-20垧,二人一驢能耕作34-36垧,所以我們可以推導出這樣的結論:增加一人能多耕作16垧。可是,還是根據這個表格,在二人一驢的組合下,增加一驢(二人二驢)卻只增加耕作6垧;再增加一人(三人二驢),則增加了近二十垧。也就是說,僅就耕地而言,驢工遠不如人工效率高。可是,該報告的第一章第三節(“畜力”)中卻有這樣的話:“每一耕驢可耕地為四十垧左右”【230, p.7】、“每一個驢工變三個或四個人工”、“估計約六天人工才能抵上一天驢工”【230, p.9】。單獨看來,或許書中的每句話都可能是對的;但是,把它們放到一起來讀,就讓人無所適從了。而之所以會如此,最可能的原因就是材料來源不一,東抄西湊,而統稿人對自己手中的那些材料既不熟悉,也不理解,所以只好隨機使用,因此難免驢唇不對馬嘴。而據張聞天當時的調查,在神府縣路家南窊,(1942年)“人工換驢工的辦法, 為一個驢工換一個至兩個人工。”【239, p.49】1936年,米脂楊家溝地主馬維新“共人工六十一天,驢工四十六天,每天人驢各一元,共一〇七元。”【239, p.243】

實際上,直到二十世紀末,于光遠對那些具體數字也還是懵懵懂懂,所以他才會說這樣的話:

“調查之前我不知‘欠租’這個詞的實際意義。我們在印斗查地主的賬,發現佃農沒有一個不欠債的。每遇荒年、歉年,農民實在交不出租子,這時候可以緩交或少交,作為欠租,留待以後償還。但是舊欠未清,新欠又來,長期以來就造成農民普遍都欠地主許多債的現象。有的欠租甚至是三四十年積累下來的。一個農民欠的租子,可以說是永遠還不清的,比如有些老佃農欠租的數量可以達到六七十石,而他們每年生產出來的糧谷,最多也只有十幾石,如何還得清?”【232】

根據《綏德、米脂土地問題初步研究》,當時“綏德縣共有耕地約二十八萬垧”,“米脂全縣耕地約二十萬垧”;而在1941年,綏德“全縣收穫細糧約計六萬二千三百九十四石”,米脂 “全縣總收穫量為四萬五千石”。【230, p.5, p.122】也就是說,當時兩縣的單位面積產量大約每垧四分之一石。如果一個佃戶“每年生產出來……十幾石”糧食,他需要耕種近百垧土地,是人均耕地面積——當時兩縣的農業勞動力不到六萬人【230, p.13】,即每個勞動力平均耕地大約八垧——的十多倍。可是,在同一本書中,又有這樣的話:“大多數農戶使用的土地是不足20垧的,其中尤以不足10垧者占多數。農業經營規模狹小,這是綏、米農業經營上一個特點.”【230, p.17】不僅如此,該書還記載“富農”郝有珍一家在1941年的農業收入為14.6 石細糧。【230, p.126】也就是說,于光遠口中的那個“老佃農”,如果不是一個暗藏的逃亡地主的話,那也一定是個漏網富農,但更可能是馬克思在《資本論》中描述的“農業資本家”——無論如何,他都不大可能是一個欠着“永遠還不清的”地租的“老佃農”。

好笑的是,顯然是根據那次調查的經驗,于光遠後來編寫了一本《調查研究》,它在1949年被新華書店當作“高級中學適用臨時政治課本”出版。兩年後,這本書又以《怎樣做調查研究和統計》為名,改由人民出版社出版。那麼,究竟應該“怎樣做調查研究和統計”呢?于光遠在書中提供了幾個表格樣式,其中第一個表格中就有“土地等級”、“地段名”、“畝數”、“每畝常年產量”、“總產量”等項目。【240】可是,在《綏德、米脂土地問題初步研究》中,卻連一個糧食單產數字都沒有提供。(據張聞天等人的調查,在陝甘寧邊區神府縣直屬鄉,最好的土地垧產糧食可達3-4石,最劣等的土地垧產糧食0.2-0.3石;但穀子的垧產量只有0.1石左右。【239, p.13, p.29】而在米脂縣楊家溝,1922年到1931年間,地主馬潤瀛與“伙子”常富耕種的四十多垧土地,平均垧產穀子6.6斗。【239, p.265】)也就是說,于光遠們當年的調查,連最基本的工作都沒有做好。

3、如此調查

上面提到,直到晚年,于光遠還在使用初等數學準確度、精確度、近似度這類問題測試博士研究生考生。看看《綏德、米脂土地問題初步研究》中的這兩段話:

“綏德:全縣收穫細糧約計六萬二千三百九十四石,副產收入約計三百四十五萬四千五百六十七元, 折合細糧四千二百一十八點四一石,農業與副業合計,總收穫量為六萬六千六百一十二點四一石。”【230, p.122】

“延安:全縣收細糧七萬三千七百二十三點六五石,副業收入四八萬二千四百八十一元,折合細糧九百六十四點九八石。”【230, p.123】

既然已經精確到個了位數,怎麼還用一個“約”字?既然是“約”數,“折合”出來的數值為什麼要精確到小數點後面兩位?實際上,如果我們用那幾個數字來計算一下的話,就會發現更大的問題:綏德的糧價是每石818.93元(3454567÷4218.41),而延安則是499.99元(482481÷964.98)。如此精確的糧價,只可能出現於某個特定的時間和地點,用這樣的價格來“折合”一個縣的全年的“收穫量”,不要說沒有一絲一毫“科學”、“合理”的成分,它連“說得過去”的標準都達不到。另外,綏德與延安相距不過二百餘里地,但糧價的差距竟然高達63.79%,最可能的原因就是商貿不暢。但未來的經濟學家于光遠對這一現象似乎見慣不驚,所以才會視若無睹。

更好笑的是,第一章的一個主要結論就是“富農的勞動生產力最高,中農次之,貧農最低。”【230, p.17】于光遠不是宣稱“自己是‘唯生產力論’者 ”【241】嗎?既然如此,他當時為什麼沒有向黨中央建議扶持富農經濟呢?與之相比,張聞天在晉西北調查之後,就敢明確地指出,“資本主義生產方式,是現時比較進步的,可使社會進化的。”【242】于光遠後來曾盛讚張聞天的《關於東北經濟構成及經濟建設基本方針的提綱》是“對新社會經濟結構”所作分析中“到那時為止最完全最準確的一個”【132, p.49】,但他卻對張聞天在那之前、更讓人稱道的“晉陝調查”絕口不提。

于光遠後來還講了這樣一個故事: “我在西北局進行農村調查時,在鄜縣(現改名富縣)、甘泉發現過有幾個農村在我們共產黨到達陝北之前和之後一直保存有定期重新分配土地的古制。那時我從閱讀外國著作中得知定期重新分配土地是農村公社中實行的典型的做法,但是當時不敢判斷中國農村也存在農村公社的遺蹟。我也沒有看到過中國有人寫過這方面的文章,我就更不敢在沒有掌握多少材料的情況下貿然下什麼判斷。”【31】

上面這162個字中,點睛之筆就是那兩個“不敢”。換句話說,于光遠“思考”也好,“探索”也罷,他寫出來的東西,幾乎全部都是揣摩了“上意”之後的“結晶”——至少在毛澤東去世前是如此。而他說“陳伯達不是真心搞調研,而是揣摩毛澤東的思想動向,然後搞些材料寫文章去投合”【82】,則頗像是夫子自道,但更像是方舟子根據自己作案時的心理來打別人的“假”【243】。

事實是,在“調查研究”之際,于光遠“不敢”的地方多了去了。例如,在綏德縣雙湖峪調查時,于光遠需要向一個李姓店員詢問“幾個應有數字”。可是,因為這個店員的老婆名聲不好,于光遠怕沾惹是非,於是“那天晚上我已經到了李家,在門口轉了一下,最後下定決心,不要這幾個數字了,回了住處。”【230, p.130】你看他到底是一個“革命者”還是“科學家”?

實際上,根據《綏德、米脂土地問題初步研究》的“前言”,西北局那次轟轟烈烈的“調查研究”,雖然名義上進行了兩個多月,但“實際下鄉工作時間還不及一個月”。與之相比,由張聞天率領的延安農村調查團則實地調查了一年多,僅在米脂楊家溝查一戶地主的賬本,就用了一個多月的時間。為什麼需要那麼長時間呢?因為張聞天認為,“在中國這樣的地方,由於政治經濟發展的不平衡,不但省與省間的具體情況不相同,而且在一省之內,以至一縣之內的具體情況也不完全相同。”【244】這是張聞天的夫人劉英的回憶:

“調查非常深入細緻。聞天親自設計了許多表格,要調查團成員分別深入自然村挨家挨戶做調查。他自己也負責一個自然村。在賀家川調查生產力狀況,要求了解當地各種土地類型及其等級,各種作物在各種土地上的播種量、施肥量和常產量,各種牲畜的使役量、產肥量、租用借用辦法、全年的經濟效益、各種草料的消耗量等,以至如牛、驢、豬、羊、雞、兔的糞各有什麼特點,適於什麼土壤、什麼莊稼,為什麼高梁產量低仍然要種它,為什麼貧窮人家不能種小麥、不能種大蒜頭,等等,都要了解得清清楚楚。我和馬洪等同志還跟着聞天趕過一次集。在集市上看到有專養公驢配種的,聞天十分重視,詳細詢問了有關情況。知道配一次種要收三斗黑豆,但養公驢這行當則被視為‘賤業’,沒有什麼人願意干。聞天告訴縣裡同志,毛驢幾乎是陝北唯一的畜力,用處很大,要打破舊觀念,鼓勵多養配種公驢,養種驢的人多了,收費自然就會降低。”【245】

所以,任何人,如果比照着閱讀于光遠的《綏德、米脂土地問題初步研究》和張聞天的《米脂縣楊家溝調查》(人民出版社1957年版),即可判知二者之間的差距。而于光遠竟然把這樣一份東西當成寶貝,既說明他不識寶,又說明他真的沒有寶。

4、于光遠的第二次“農村調查”

據于光遠自己自己後來透露,他在1961年曾搞過另一次農村調查。那個經歷,于光遠在八十年代以後曾多次提及,並且一如既往地,愈是往後,其調查的作用和意義也愈大。

于光遠第一次提到此事,是在1981年9月,他當時“下基層”到湖南,對《湖南日報》等新聞單位發表的一篇談話。根據那次談話,于光遠在1961年初曾到湖南調查農村問題將近三個月。他屬於毛澤東派出的三個調查組之一,歸胡喬木領導。于光遠的調查地點是湖南安化縣楊林公社馬渡大隊,其最主要的成績如下:

“我們在馬渡大隊了解到這個大隊的實際情況是經過一番曲折的。我們從大隊那裡‘了解’了許多的統計數字,國家統計局的同志要了計算機,做了許多統計表,‘總計’‘平均數’等,算了一大堆,最後發現是當地幹部編造來騙我們的。在調查中,開頭農民只說好話,很沉默,後來我們把受騙的情況揭穿後,農民才給我們講了許多真實的情況。

“在馬渡大隊我們還做了一次農民對辦公共食堂意見的調查。農民們把他們不贊成辦公共食堂的意見說了。這個調查是喬木同志讓我們搞的。我把這個調查情況寫信給喬木同志。後來知道,這封信在討論農業《六十條》的中央工作會議上發了,作為停辦農村食堂的根據材料之一。”【246】

于光遠再次提及那個經歷,是在作於八十年代末的《從“新民主主義社會論”到“社會主義初級階段論”》一文中:

“農村公共食堂實際上為廣大農民所反對;但是敢怒不敢言。到1961年毛澤東就開始轉變態度。所以我在1961年向黨中央反映湖南安化楊林公社馬渡大隊農民普遍要求解散公共食堂時,就不但沒有受到批評,反而作為討論農村公共食堂問題的一個資料發到中央工作會議上,而在這個會議上就做出了解散農村公共食堂的決定。”【132, p.135】

1997年,于光遠在《憶“廣州會議》一文中寫道:

“在廣州開過的會很多,比如毛澤東在1961 年就在小島開過一個小型的會議,討論有關農村人民公社的問題。這個會議也有人稱之為‘廣州會議’。我有幸到會了。我寫的反映湖南省安化縣楊林公社馬渡大隊的農民主張解散公共食堂的一封信,就印發給這個會議的參加者看了(後來也印發給接着開的‘北京會議’) ,而且起了作用。”【247】

1998年,在給吳象的《中國農村改革實錄》一書作序時,于光遠繼續宣傳自己的“農村調查”:

“第二段與農村有所接觸,是在1961年1月。這時候農村危機已發展到實在搞不下去的地步。毛澤東口頭上沒有說什麼,只是指示成立三個調查組到浙江、廣東、湖南三個地方的農材去進行深入調查,後來大家才明白這是他為了轉彎。我參加了去湖南的組,在安化的一個大隊進行了三個月的調查。這一次我倒直接了解到當地當時農村的不少真實情況,向中央反映過特別是反映過群眾解散農村公共食堂的要求。我這個反映材料在廣州會議和北京會議印發了,對中央決定解散農村公共食堂還起了點作用。”【31】

關於“農業《六十條》”的制定,分為兩個階段:第一階段是在1961年3月中旬在廣州小島會議上通過的《農村人民公社工作條例(草案)》;第二階段是1961年5-6月間在北京召開的中央工作會議期間通過的《農村人民公社工作條例(修正草案)》。【248】【249】事實是,“六十條(草案)”不僅沒有解散食堂的條款,恰恰相反,該文件第三十四條明確規定,“在一切有條件的地方,生產隊應該積極辦好公共食堂”。【250】而只是在“六十條(修正草案)”中,才出現了“在生產隊辦不辦食堂,完全由社員討論決定”這一條款。【251】而按照于光遠的前兩個說法,他的那個調查是“修正草案”的“根據材料之一”;按照他的後兩個說法,則他的那個調查對兩個“草案”的產生都“起了作用”。也就是說,于光遠認為,他的調查對“繼續辦食堂”和“停止辦食堂”都起到了“作用”——天知道什麼樣的調查報告會產生這樣的“作用”。

2000年,《湖南黨史》雜誌發表了于光遠就其當年調查所寫的最後一篇文章,《我參加的一次湖南農村調查》,這是其結尾:

“後來參加1961年5月21日到6月12日在北京召開的中央工作會議的同志告訴我,在這個會議上發了我寫的關於安化農民主張解散公共食堂的信,這個也是這次會議作出解散公共食堂的決定的根據之一。但是我始終沒有看到印出我這封信的會議資料。我沒有參加北京會議,就是在1963年3月15日到3月23日在廣州舉行的那個央工作會議也因為我急於回北京主持政治經濟學教科書的編寫工作沒有參加。後來我才知道在廣州會議後,4月胡喬木又回到湖南,到了韶山和湘鄉,對農村公共食堂再次作了調查,並且寫信給毛澤東,把關於解決公共食堂問題的調查報告,傾向解散公共食堂。5月8日他又寫信給毛澤東,報告湘潭解散公共食堂進展的情況。對這兩個報告毛澤東都很重視。因此我有點懷疑北京會議未必印出我給胡喬木的信,有可能是把胡喬木送給毛澤東的材料誤認為是我寫的材料了。”【252】

也就是說,在1981年,于光遠承認自己是“(間接地)知道”自己的那封信是“停辦農村食堂的根據材料之一”;1997年,于光遠說自己親臨了制定“農村六十條(草案)”的廣州小島會議,因此自己“(直接地)知道”自己的那封信“印發給這個會議的參加者”並且“也印發給接着開的‘北京會議’”;但到了2000年,所有這一切全都煙消雲散了,因為那個不知名的參加了“在北京召開的中央工作會議的同志”很可能誤傳了信息,當然更可能是于光遠本人“誤解”了對方。顯然,于光遠先前的言論引起了黨史工作者的注意,在追問和追查之下,于光遠才不得不做出上面這個澄清。難怪那套號稱收錄了于光遠“全部專著、文集、文章、發言(有文字記錄者)、信件等”的《于光遠經濟論著全集》沒有收錄這篇文章。

事實是,于光遠的馬渡調查,只是胡喬木調查組的一個預調查,在《農村六十條(草案)》完成之後,胡喬木又帶人到韶山進行深入調查,並據之寫成報告,它們在經毛澤東批示之後,成為正式的中央文件。【253】除了胡喬木調查組之外,劉少奇、周恩來、鄧小平、彭真等人也都在1961年4、5月間進行了調查,劉少奇的調查持續了44天。【254】也就是因為調查材料十分豐富,所以在關於毛澤東做出解散農村公共食堂這個決定的文獻中,根本就沒有人會提到于光遠——實際上我們至今也看不到他的那個報告或信件的正文——;恰恰相反,除了毛澤東的秘書之外,其他被提到的人多是身受其害的農民和地方官員。【255】【256】【257】【258】【259】【260】【261】

其實,與1961年那次調查本身之荒唐可笑相比,于光遠在幾十年後給自己攬功簡直算不上是啥事兒。據于光遠自己說,胡喬木在派他下去之前,曾這樣告訴他:“毛主席提出要對當前農村進行一次調查,認為現在我國農村的情況中央不清楚,下面幹部不把真實情況完全講出來。”所以胡喬木一再叮囑于光遠要搞到“真實情況”。【262】也就是根據這個“精神”,于光遠帶人下去的目的就是“打假”,在“調查”了不到十天之後就認定大隊總支書記“黃齊志匯報的4個數據有虛報浮誇成分。”於是,于光遠從湖南省委、常德地委、安化縣委搞來大約二十人繼續“調查”,其手段包括分化大隊黨總支部,如調查組的一名成員這樣誘導一個名叫彭生保的黨總支委員:

“虛報產量對你們沒有好處。如果你們硬說有這麼多糧食,荒月一到,縣裡就要從你們大隊調糧出去支援其他缺糧的大隊,這樣,馬渡就會餓死人,大隊幹部擔不起這個責任呀!” 【263】

這個彭委員於是做出了如下交代:“1960年糧食只有80多萬斤,但是,總支書記黃齊志硬說我們是‘紅旗’大隊,後來左加右加,就加到108萬斤。”結果,“黃齊志在會上痛哭流涕地檢討了弄虛作假的錯誤。通過整風交出了真賬本,清倉過秤的結果證明:1960 年實產糧食867000斤, 虛報率為25%,其他各項也就不用說了。”(同上。) ”

好笑的是,據同一篇文章介紹,馬渡大隊在1960年的播種面積是5384畝;所以,按照“虛報”的產量計算,他們的畝產只有202斤。換句話說就是,在那個對畝產萬斤都見慣不驚的年代——1959年11月,湖南省委要求各地糧食總產量增加20-30%; 1960年3月,中共湖南省第二次代表大會批准了《1960年至1962年國民經濟建設發展綱要》其中規定1962年的糧食產量要比1959年增加69%【264】——,于光遠抓住了一個畝產二百斤的造假分子!事實是,早在1959年,《人民日報》記者李克林就知道“有人瞎說,有人愛聽,有些是品質不好,有些是上邊壓的”;“風從上邊來,不能光怪下邊” 這樣的大道理。【265】而于光遠的所作所為,就是冒充不懂國情的外賓,“光怪下邊”。

更好笑的是,于光遠在馬渡大隊調查的時間僅有27天。【266】但于光遠卻一直說,自己調查的時間是“近三個月”【246】或“三個月”【31】。也就是說,于光遠把自己的工作量虛報了將近250%,大約是黃書記“虛報率”的十倍。

最好笑的是,上面那些信息,主要是《湖南黨史》在1994年發表的《毛主席派來的調查組》這篇文章透露的。【263】十四年後,這篇文章被加上一個副標題和幾個小標題之後重新發表,那個副標題是《于光遠在湖南安化馬渡大隊調研紀實》;小標題之一是《于光遠智解民意 巧讓包穀說真話》。【267】也就是說,隨着當事人的日漸死去,于光遠的形象越來越凸出醒目、越來越偉岸高大、越來越光輝燦爛。

那麼,“于光遠智解民意”是怎麼回事呢?原來,于光遠調查組的任務就是為解散食堂搜集“證據”,為毛主席“轉彎子”作鋪墊:

“在1961年我們作有關農村公共食堂問題調查時的情況同1959年大不相同。中國科學院經濟研究所的董謙同志就是因為反映了河北昌黎縣公共食堂效果不好,主張不辦這種食堂的言論,被打成了右傾機會主義分子。在1959、1960年由於同樣的原因,各地被打成右傾機會主義分子的人很多。就連朱德同志在廬山會議上講了幾句不贊成農村公共食堂的話,也挨了一通批。到了1961年,農村公共食堂實在辦不下去了,中央要轉彎子,胡喬木才要我回安化安排做調查。”【262】

也就是說,于光遠在1998年說自己是“後來……才明白這是他為了轉彎”【31】,是一個不大不小的謊言,真實的情況是,他當時心裡就明鏡一般知道自己應該幹什麼,即收集什麼樣的“事實”。所以他下車伊始就肆無忌憚地“打假”、“反虛報”。可是,馬渡大隊的貧下中農們卻不知他們的底細,因此不與他們配合,“在座談時,都說辦公共食堂好。”於是,于光遠們又做了“一番思想工作”,結果“社員說真話的人多了,多數人不贊成辦公共食堂。”“這時于光遠、張超、戴邦等又想了一個辦法,就是讓社員群眾在沒有幹部監督的情況下,充分自由地表達自己的真實意願。這個辦法就是讓社員用玉米來投票,每人投一粒,黃色玉米表示贊成辦公共食堂,紅色玉米表示不贊成辦公共食堂,在同一個晚上進行民意測驗。結果顯示,90%以上的人不贊成辦公共食堂。”【268】也就是說,于光遠在調查之前不僅已經知道了領導的意圖,他還已經“知道”了被調查對象的真實想法,他的所作所為,就是要逼迫社員們“招供畫押”。換句話說就是,于光遠的“調查研究”,其實質就是“奉旨辦差”——無論下面的情況到底如何,他辦差的結果都不會有什麼兩樣。 |

|

| ||

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2020: | 也說木心:千里之行,始於竹下 | |

| 2019: | 中樞系統對感受器所傳遞的信號也要做復 | |

| 2019: | 文字的起源與演變 | |

| 2018: | 透過建築讀文明史,羅曼式與哥特式藝術 | |

| 2018: | 寶寶打人,沒禮貌,任性,家長應該怎麼 | |

| 2017: | 269【視頻轉載】文章寫不盡…… | |